Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

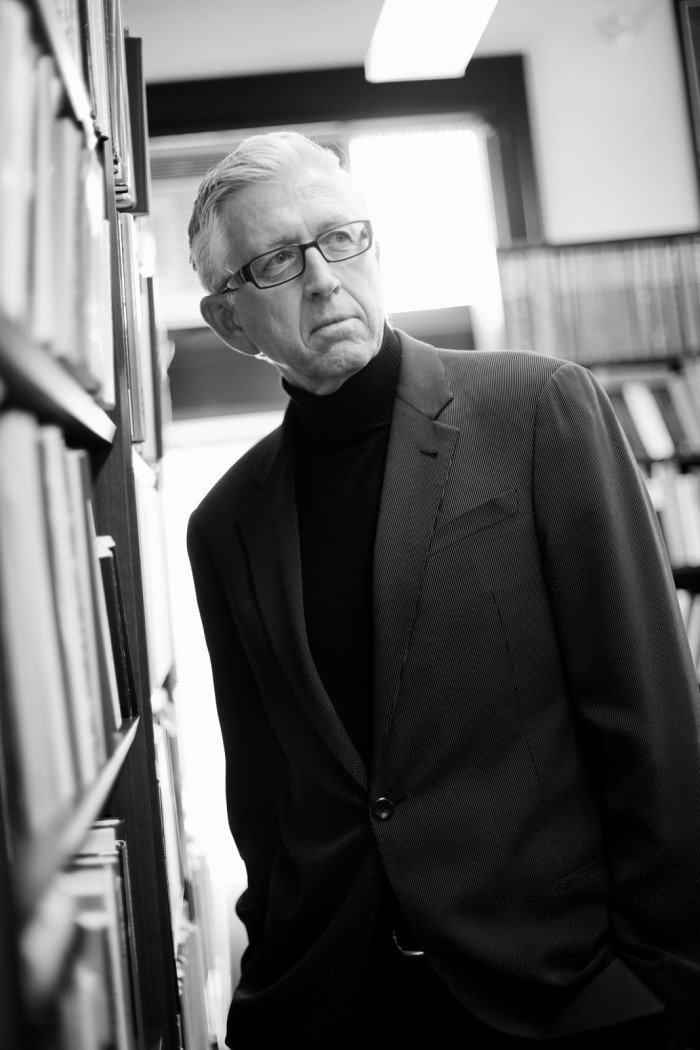

Однажды на лекции профессор Пиппин признался, что до недавнего времени не только скрывал свое происхождение, но даже лгал, когда его об этом спрашивали. Потому что он родился во Флориде. У большинства штат Флорида ассоциируется с пляжами Майами, тропическим климатом и, если можно так выразиться, довольно невысоким культурным уровнем его обитателей. Мало что может быть дальше от бирюзовых пляжей Флориды и характерного для них образа жизни, чем связанные с серьезной немецкой философией исследования профессора Пиппина. Вопреки своему происхождению Роберт Пиппин пустился в самые глубокие и, по мнению многих, самые мутные воды в истории философии, занявшись Кантом, Шеллингом, Фихте, Гегелем, Хайдеггером и Ницше. Впрочем, больше всего Пиппина всегда интересовал Георг Вильгельм Фридрих Гегель.

Впервые столкнувшись с какой-либо из работ Гегеля – с «Феноменологией духа», например, или с лекциями по эстетике, – трудно не заметить, что он пишет на каком-то чужом языке, переусложненном и чрезвычайно трудном для восприятия. Студенты часто издеваются, зачитывая вслух какой-нибудь особенно зубодробительный пассаж. По-моему, тексты Гегеля и его современников трудно воспринимать без разговоров о них, без обсуждения прочитанного с кем-то, кто умнее тебя самого. В этом смысле профессор Пиппин – один из лучших в мире собеседников, ему присуща поразительная способность расшифровывать и толковать написанное Гегелем так, что это сможет понять даже завсегдатай пляжного бара в Майами. Иной раз трудно определить, действительно ли перевод соответствует оригиналу и не превратился ли переводчик в автора.

Как автор Пиппин по-настоящему плодовит: его краткое академическое CV занимает 53 страницы, в нем перечислены статьи и работа приглашенным профессором или выступления с лекциями в лучших университетах мира, в нем представлен список из более чем 20 книг («Страсть и смерть в “Феноменологии духа” Гегеля»; «Модернизм как философская проблема: разочарование в высокой европейской культуре»; «“Царство теней” Гегеля: логика как метафизика в “Науке логики”» и др.). С 1992 года Пиппин – профессор философии Чикагского университета, одного из наиболее значительных в мире центров т.н. континентальной философии (в отличие от аналитической, базирующейся на анализе языка и когнитивной науке).

Один из важнейших вопросов, который Пиппин ставит на материале немецких философов, звучит так: каким образом человек, который, несомненно, является физическим объектом и подчиняется законам природы и физики, в то же время способен к свободному и рациональному самоопределению? Если бы человек был только физическим объектом, его деятельность и его самого можно было бы объяснить механически, через ряд физических причин и следствий. Однако нам до сих пор кажется, что человеку присущи субъективность, сознание, душа, свобода – нечто такое, что не поддается механическому объяснению. Конечно, каждое из этих допущений с XIX века подвергалось сомнению – начиная с квантовой теории, которая показывает, что на микроуровне физический мир не обусловлен причинами и следствиями, и кончая идеей о том, что свобода и свободная воля человека – всего лишь иллюзия, поскольку наши действия и мысли суть результаты взаимодействия неких сил, от идеологий до нейронов.

В крайне идеологизированной преподавательской среде американских и европейских университетов, где тон задают всевозможные «активисты»: защитники сексуальных меньшинств, феминисты, марксисты, сторонники неоколониальной теории и представители других доктрин, ставящих своей главной задачей разоблачение механизмов и структур подавления, а также конкретных лиц как в истории культуры, так и в современной политике, Пиппин – редкое исключение. Классическим консервативным интеллектуалом, выступающим за «традиционные» ценности, его, конечно, не назовешь: эти «традиционные» ценности ничуть не менее идеологизированы, чем ценности, которые отстаивают «активисты». Пиппин, скорее, всегда настаивает на возможности рационально оценить альтернативы и разрешить диалог, к чему и приглашает свобода, присущая нам по природе.

Меня самого среди поднятых Пиппином тем больше всего занимает необычайно высокий статус, которым он наделяет искусство. У профессора Пиппина я писал магистерскую, пытаясь понять, что современник Гегеля Шеллинг имел в виду, когда говорил, что в искусстве мы видим то, на что философия может только указывать. Шеллинг совершенно серьезно полагал, что гений невозможен ни в науке, ни в политике, ни в военной стратегии – гений являет себя только в искусстве. Только эстетическая интуиция художника способна создать физический объект, которому непосредственно присуща бесконечность значений. Из этого вытекает, что к выдающемуся произведению искусства лучше всего подходить, не пытаясь придать ему какой-либо выгодный для себя смысл или наклеить этикетку какого-либо «-изма», – напротив, нужно «наивно», отдаваясь притяжению совершенства, пробудить в себе лучшие способности человека. В этом смысле к произведению искусства следует относиться как к любому другому собеседнику.

Мартиньш Ванагс

Начнем без раскачки: вы философ?

(Думает.) Я очень серьезно отношусь к этому вопросу. Наверное, следует сказать, что я стремлюсь быть философом. Не уверен, что у меня получается, но мне бы этого хотелось.

А почему вам хочется быть философом?

Это один из способов жизни, доступных человеку… если повезет. Иметь досуг и философски рассуждать о человеческой жизни – большая привилегия и одновременно одно из важнейших человеческих занятий. Если тебе повезло и ты имеешь возможность читать великие философские книги, тебе почти неизбежно захочется внести собственный вклад в традицию, которую ты изучаешь.

Чего вам не хватает, чтобы быть философом?

Это вопрос разумной скромности. Людей, которые чего-то достигли в философии, очень и очень немного. Десять, может быть.

Десять за какой период?

За всю западную историю.

Десять?

Может, и десяти не наберется. Я считаю, что критерии очень высоки, поэтому из скромности не стал бы причислять себя к горстке избранных.

Но вы не ответили на вопрос, чего вам не хватает, чтобы быть философом.

Философ, как вы знаете, это любитель мудрости, а не мудрец. Но чтобы быть настоящим любителем мудрости, надо знать, что такое мудрость. А это значит, что у тебя должно быть какое-то представление о том, как стать из любителя мудрецом. Я не уверен, что оно у меня есть.

Но вы же не хотите назвать мудрецами тех десятерых любителей мудрости, которые стали философами?

Нет, но у них, пожалуй, было ясное представление, в чем состоит мудрость и почему так важно реализовать стоящие перед философией задачи. Физика, скажем, вдохновляется идеалом, который сейчас можно в некоторой мере понять, – идеей единой физической теории, которую ученые, как им кажется, вот-вот представят. Философии до такого уровня приближения к реализации своей задачи еще идти и идти.

Меня удивили ваши слова о мудрецах. Вы говорите, что не считаете себя таковым, но даете понять, что эти десять ими, в общем-то, являются.

Я хотел сказать, что у них, на мой взгляд, было более четкое представление о том, как завершить, полностью реализовать философию. Философия по определению эротическое стремление, желание чего-то, а осознанно желать чего-то можно, лишь когда понимаешь, чем именно ты не обладаешь. Но философия всегда еще и о том, чтобы испытывать неуверенность относительно того, чего не хватает человеку, чтобы знать, как не зря прожить жизнь. Я считаю, что были люди, которые приблизились хотя бы к пониманию некоторых фундаментальных вариантов того, как реализовать задачу филосо-фии.

И кто входит в эту десятку?

Без сомнения, Платон и Аристотель. Точно Декарт. Лейбниц, Спиноза, Кант, Гегель. И еще, с моей точки зрения, хотя это очень спорный момент, Ницше и Хайдеггер.

И никого между Аристотелем и Декартом?

А кого бы вы назвали возможным кандидатом?

В одних учебниках предлагают Августина, в других – Фому Аквинского.

Я считаю, что философия, пошедшая на компромисс, согласившаяся на откровение, уже не философия. Августин и Фома – великие мыслители, но философами я их не считаю.

А что такого в откровении, что философия должна от него дистанцироваться?

В самой основе философии лежит понимание возможности ошибки в фундаментальных вещах.

Это в каких?

Как человеку лучше всего прожить свою жизнь. Допустим, это самый важный философский вопрос и все остальное по отношению к нему вторично. Если вопрос в этом и есть бескомпромиссное желание на него ответить и защитить этот ответ перед любыми скептиками, тогда отказ от исследования этого вопроса в контексте скептицизма и возможной защиты ради принятия откровения означает отказ от философии. Это все равно что признать, что человеческий разум после какой-то точки не способен продвинуться дальше в ответе на ключевые вопросы и что мы вынуждены полагаться на откровение.

Не очень понимаю, к чему вы ведете, но… Например, Фихте смотрит на стену и понимает природу свободы или Декарт видит сон и понимает, что ему еще многое предстоит выяснить. Чем это принципиально отличается от откровения? Ни тот, ни другой не знали источника своего понимания, а оно было для них обоих критически важным.

Да, но они же не утверждают, что мы должны им верить, потому что им было откровение. Декарт не просто объявил, что ему было откровение, – он написал «Размышления о первой философии». Если бы Августин и Аквинат уверовали во что-то, а потом бы задались вопросом, правильно ли то, во что они верят, если бы откровение было для них лишь отправной точкой, тогда ваше замечание о схожести этих примеров следования собственной интуиции было бы верным. Но откровение претендует на гораздо больший авторитет, чем слова: «А вот об этом стоит подумать». Откровение – это когда говорят: «Подчиняйся закону. Это истина».

Раз уж вы заговорили об авторитете, то что для вас наивысший авторитет?

Думаю, что для любого философа высшим авторитетом является человеческий разум. Под ним понимается способность сформулировать альтернативную точку зрения и дать ей претендующее на полноту обоснование. Фундаментальная идея, которую отстаивал Кант, заключается в том, что авторитет разума представляет особую проблему для философии, потому что единственным источником авторитета разума является сам разум. Поэтому он выдвинул самокритику разума разумом в качестве ведущего кри-тического элемента философии. Я считаю, что авторитет надо понимать диалектически – в том смысле, что природа постоянно ставит его под вопрос, а разум – это попросту отказ принимать авторитет без соответствующего обоснования. Существуют сотни видов доказательств, но задача философа, как я ее вижу, принимать только то, что можно доказать самым строгим и критическим по отношению к себе способом.

Как вы знаете, у Юма были определенные сомнения в могуществе разума: он считал, что чаще всего его смущают страсти. Мне позиция Юма кажется важной в качестве указания на иррациональные корни мышления. Мышление фундировано иррациональными мотивами, иррациональными порывами или, как вы сказали, эротическими устремлениями. Эротическое устремление не имеет ничего общего с рациональностью. На каком основании разум может претендовать на какую-либо независимость от иррационального?

На этот вопрос можно ответить по-разному. Во-первых, есть кантианская традиция – предположим, что Юм прав или прав Ницше, утверждавший нечто близкое: что мы лишь игрушка в руках превосходящих нас сил, о которых мы ничего не знаем. Тогда можно задуматься и спросить: а что если это действительно так? Что если самая скептическая версия независимости разума – это лишь призрак, придуманный философами ради утверждения собственного превосходства? Что это изменит для человека, который испытывает искушение выдать доверенную ему тайну (притом что он обещал ее не выдавать) и которому нужно решить, поддаться этому искушению или нет? Было бы неразумно считать, что в таком случае надо просто сидеть и ждать, пока страсти не подскажут телу, что ему делать. Вряд ли найдется человек, который так думает, но что же тогда делать? Надо подумать, что следует делать! Надо привести для самого себя аргументы и возражения. Надо реально убедить себя сделать нечто, на что, как тебе изначально казалось, у тебя не было права.

Интересно, что ваш ответ переносит проблему в область практического. Мне кажется, если бы вы говорили о чисто теоретических рассуждениях, если такие вообще возможны, ответить было бы гораздо сложнее. Что является движущей силой для теории? Откуда она берется? Откуда берется мысль? Этого никто не знает.

Да, но моя забота – следить за тем, чтобы моя конкретная мысль была должным образом связана с другими моими мыслями, или я на самом деле не думаю! К примеру, что значит верить во что-то? Это ведь не какой-нибудь случайно возникший настрой ума. Верить во что-то по-настоящему – значит принимать все то, что подразумевает эта вера и что она за собой влечет, и отвергать все то, с чем она несовместима.

И это невозможная задача!

Невозможная, однако… Допустим, кто-то говорит: «Я считаю, что этих людей надо выслать из страны». Вы в ответ спрашиваете: «Почему вы так считаете?» Он говорит: «Не знаю. Такой уж у меня характер, я в это верю, я так чувствую». Думаю, мы оба согласимся, что это не ответ на вопрос. Верить во что-либо – значит занимать позицию со всеми вытекающими из нее следствиями, иначе ты на самом деле не веришь в то, о чем говоришь. То же самое можно сказать и о теоретическом кредо того или иного человека. Если кто-то спросит: «Почему гроссмейстер в этой партии сделал такой ход?» и в ответ услышит рассуждения о сложной структуре ней-ронов в мозгу этого гроссмейстера, то он будет вправе возразить: «Вы не поняли вопроса. Я хочу понять, почему он посчитал лучшим именно этот ход». – «А, так вот что вас интересует! Ну, это вариация гамбита Колтановского, но такая защита против него не игралась с 1937 года, и он это знал, поэтому и сделал такой ход пешкой». То есть вы объясняете, почему этот ход был частью рациональной стратегии. А если вы скажете: «Я считаю, что страсти являются нашим единственным мотивом и источником всех наших идей», то вам ответят: «Это ничего не объясняет. Мы хотим знать, почему этот ход был оптимальным». Или такой вопрос: «Почему США развязали войну в Ираке?» Это поинтереснее вопрос, да? И вам говорят: «Сложный набор материальных детерминантов сделал эту войну неизбежной». А вы на это отвечаете: «Нет, если бы это было так, то никого нельзя было бы привлечь к ответственности, а Буш, Чейни и Рамсфелд, бедняжки, стали жертвами конкретных обстоятельств!» (Смеется.)

Я немного вернусь. Одно заметное отличие между тем, что пишете вы, и тем, что писали эти «великие мертвые», заключается в том, что они обычно не пишут о других философах. У них есть своя философия. Тогда как все, что я читал у вас, – это попытка суммировать или пояснить, каковы были намерения, мотивы, структура, композиция и т.д. произведений тех или иных авторов. Интересно, что вы не упомянули об этом различии между вами и этими десятью философами.

Да, это интересный вопрос. Это замечание вполне уместно в контексте нашей предыдущей дискуссии, потому что масштаб замысла и успех этих авторов из «звездной лиги» таковы, что из одной только скромности следует усомниться в том, что ты понял фундаментальные философские альтернативы столь же правильно, что и они. Представьте себя на моем месте – обычный преподаватель философии в частном университете. Разумно предположить, что в первую очередь я должен понимать базовые вещи. Эти десять могли не читать других философов, чтобы постигнуть основы, потому что у них такие большие мозги, что они могли придумать эти основы самостоятельно. Я сомневаюсь, что я такой же умный, всерьез сомневаюсь. Поэтому не просто первая моя задача, но и вторая, и третья, и четвертая – попытаться понять имеющиеся теоретические возможности так же хорошо, как и они. Почему перед ними стоял именно такой выбор? Как они представляли себе разрыв с другими фундаментальными вариантами? Потому что я не хочу… знаете, как в известном афоризме – дерьмо еще туда-сюда, но история дерьма уж точно никому не нужна.

(Смеется.)

Это первый возможный ответ. Мне следует учиться у лучших учителей, потому что едва ли я сам все это пойму. Соответственно, я об этом читаю. Во-вторых, многие из тех, о ком я пишу, и особенно тот, о ком я пишу больше всего, занимался исключительно историей философии – Гегель. Это и есть философия – понимание взаимосвязи всех ключевых возможностей, и Гегель, как он полагал, достиг этого понимания, потому что добрался до той точки, где все эти возможности можно было наблюдать в их совокупности. Ниц-ше также постоянно разбирает предшествующую философскую традицию, особенно Платона, и Хайдеггер тоже. Так что существуют модели такого вос-приятия философии.

Стэнли Кавелл как-то сказал, что есть два метода самомифологизации, к которым прибегают философы. Один: «Я всех прочитал, все неправы, я же думаю так». И второй: «Я вообще ничего не читал, но вот что я думаю». Лучшей иллюстрацией второго метода является Витгенштейн – он любил утверждать, что вообще ничего не читал. Хайдеггер и Гегель, естественно, представляли себя в качестве читавших все. Вам, похоже, ближе самомифологизация типа «сначала я должен понять все возможности, которые были до меня, а потом, быть может, я смогу придумать что-то свое».

Мне не кажется, что эти стратегии так уж сильно друг от друга отделены. Кант говорил, что нельзя по-настоящему понять философа, не начав философствовать вместе с ним. Это же не чтение учебника. Чтобы действительно понять какую-то философскую проблему, нужно ее разобрать и потом собрать обратно – иной раз это чрезвы-чайно сложно. Это путь настоящего философствования – проявить благожелательность и заставить себя придумать лучшую из возможных аргументаций в защиту позиции, которую философ разъясняет в своих собственных терминах. Я же не говорю, что вот сейчас я все это выучу и потом оно мне больше не понадобится, – я воспринимаю изучение традиции как лучший способ прийти в соприкосновение с философски важным. Если заниматься этим как следует, я приду не только к пониманию истины их мышления – я приду к пониманию истины!

А вы стремитесь именно к этому?

Да.

То есть все совсем не так, как в той симпатичной истории, которую вы рассказываете в одной из своих статей, где ваша дочь говорит, что вы мастер воровать идеи у покойников.

(Смеется.) Ну вообще-то в этом много правды. Но я беру только лучшие из лучших! И всегда указываю автора.

То есть на самом деле это даже и не воровство.

Ну да. Они же отдали мне эти идеи – как я могу их украсть?

Получается, вы считаете себя продолжателем исканий, которые вели Хайдеггер, Гегель и все остальные, а история философии для вас – инструмент философствования.

Некоторую часть своей жизни вы потратили на изучение нескольких немецких философов. Вы поняли для себя, во-первых, почему именно немцы? У них что – какой-то специальный философский ген или какая-то особая страсть?

Есть несколько подобных вопросов, которые мне бы хотелось понимать лучше. Взять, например, столетний или около того период в истории классических Афин: поражающая воображение череда гениев в кратчайший промежуток времени в одном и том же месте!

И потом нечто подобное в Германии.

И нечто подобное в Германии, начиная с Лейбница в начале XVIII века и до самой середины XIX века, потом период мелкотемья, и затем вдруг эта крайне необычная и несколько таинственная реакция против самих основ рационализма со стороны Шопенгауэра, Ницше, Хайдеггера и в какой-то степени Маркса.

Я сталкивался с несколькими попытками порассуждать, почему именно гре-ки, но я никогда не видел подобных попыток по отношению к немцам.

Да, и у меня тоже нет никакого сколько-нибудь удовлетворительного ответа. Возможно, это как-то связано с довольно ранним возникновением в Германии университетской системы. Может быть, какую-то роль сыграло влияние литературных гениев вроде Гёте и Шиллера. Порой это просто вопрос везения – когда какое-то число людей одного и того же поколения оказываются гениями. Но я согласен с вами: в этом есть какая-то загадка. Мой друг Экарт Ферстер даже написал книгу «Двадцать пять лет философии», потому что Кант сказал в 80-е годы XVIII века, что никакой философии до сих пор не было и что вот теперь-то нам предстоит заняться философией. А через 25 лет Гегель провозгласил, что философия окончена, она нашла свое завершение в его системе. То есть это гениальное название для книги – «Двадцать пять лет философии».

Вы, похоже, думаете, что Канту и Гегелю удалось сформулировать что-то такое, что имеет значимость не только для профессоров из Чикаго или Мюнхена, но и для самых обычных людей.

Конечно!

Приведите, пожалуйста, хотя бы несколько примеров. Начнем с Канта. Что в его работах может оказаться важным для обычного человека?

Гегеля и Фихте очень занимал этот вопрос, потому что они были государственными чиновниками. Я имею в виду, что они подходили к этому вопросу со всей серьезностью.

Мне кажется, Кант тоже серьезно к нему относился.

Да, очень серьезно, и у всех у них был, по сути, один и тот же ответ: проблема свободы. Отчетливо постхристианская, характерная для модерна идея бесконечной ценности каждого отдельного индивида как свободного рационального существа. То есть живи-тельный идеал немецкого идеализма – это утверждение и защита возможности человеческой свободы против всяких сомнений в ее возможности. Это верно для Канта, Фихте, Шеллинга, Шиллера, Гегеля.

Вы назвали это проблемой свободы. А в чем проблема?

Их две. Первая: что есть свобода? И вторая: почему некоторым людям не дают выражать все то, что они могут выразить благодаря этой свободе? И в период от Канта до Гегеля (а потом и Маркса) выдвинутое Кантом понятие свободы подверглось последовательному развитию и критике, пока радикально индивидуалистская модель употребления разума, составлявшая суть свободы у Канта, не преобразовалась в гегелевское представление о своего рода коллективной практике обоснования, в рамках которой даже для самой возможности существования свободы необходимы разнообразные общественные институты. Вопросы такого рода, как мне кажется, имеют непосредственное влияние на жизнь любого, кто считает себя наследником традиции модерна.

Только если предположить, что все, в том числе прохожие на мюнхенских улицах, существа рациональные.

Не думаю, что нам здесь придется сильно преувеличивать. Мы же не требуем от них докторских степеней.

Нет-нет, просто рациональные, способные к рассуждению человеческие существа.

Ну да. Это значит, что мы относимся друг к другу и каждый относится ко всем остальным как к тому, что Кант называл «целью самой по себе», то есть нельзя предполагать, что наш партнер по диалогу настолько неспособен откликнуться на нашу просьбу представить свои доводы и поинтересоваться нашими, что мы вправе относиться к нему как к животному. Они, знаете ли, просто «неспособны к рассуждениям». Было время, когда люди думали именно так: «Ниже определенного уровня культурного развития люди попросту неразумны, поэтому давайте пользоваться рекламой, подкупом, принуждением и угнетением, чтобы ими манипулировать».

И в вашей картине мира это все в прошлом, мы достигли эпохи, когда люди рациональны.

Нет! Я говорю о другом: подумайте о последствиях, которые влечет за собой отказ допустить за каждым хотя бы минимальную способность обращаться друг к другу как к рациональным существам.

Появляется опасность утонуть в потоке идиотизма?

Я скорее смирюсь с угрозой быть унесенным потоком идиотизма (и это, наверное, корректное описание того, что мы сейчас имеем), чем соглашусь существовать в ситуации, когда элита, убежденная, что рациональность является ее уникальной способностью, начинает диктовать всем остальным, что им делать.

То есть вы предпочтете первое.

Угу. Хотя я немного сомневаюсь в том, что мы произвели правильную категоризацию. (Смеется.) Одна из причин, по которой я считаю Гегеля более интересным философом, чем Кант, состоит в том, что он принимает все это, не отказываясь от идеи о том, что ценность человека так или иначе связана со свободой, которая по сути своей составляет неотъемлемую часть человеческой способности взаимодействовать друг с другом как с разумными существами. Он соглашается со всем этим, но при этом допускает, что обмен доводами и основаниями в разные исторические периоды понимается по-разному. Он, однако, думает, что может представить такой способ понимания этих изменений, в рамках которого они не будут казаться «просто сменой моды», не станут чем-то вроде длины платья, типа галстука и прочих постоянно меняющихся вещей. Для него эти перемены несут определенный смысл. Даже если он неправ, а верна предпосылка о том, что рациональное общение как модус общественного уважения исторически куда более изменчиво, чем мы думаем, но сами эти изменения и вариации не имеют рационального смысла, то получается, что мы не становимся в этом отношении лучше. А Гегель как раз говорил, что становимся: сейчас мы лучше, чем были в эпоху рабовладения, например. И скорее всего, это так. Сейчас мы лучше, потому что к 1970-м годам гендерное разделение труда больше не воспринималось обществом как нечто рациональное: «Ты не можешь этого делать, потому что ты женщина». Этому просто перестали верить, и это хорошо! Это не перемена моды. Если предложить мне выбор между какофонией в рамках предполагаемой рациональности и элитистской убежденностью, что рациональны они одни, я предпочту первое, и я не думаю, что это ошибочное решение. Я действительно считаю, что со временем у нас получается все лучше. Рорти любил говорить: «Мы не знаем, куда мы катимся, но мы знаем, что мы лучше, чем пещерный человек». Общество, в котором мы живем, лучше, чем общество XVIII века. У нас есть доступ к большему количеству общественных благ, и этот доступ шире, он открыт для большего числа людей, чем когда-либо в мировой истории. Рорти эта давняя традиция сомнений по поводу развития буржуазного общества после эпохи Просвещения страшно раздражала: он настаивал, что смотреть надо в первую очередь на такие вещи, как здравоохранение, показатели детской смертности, продолжительность жизни, уровень смертности, положение женщин, положение детей. Просто сравните сегодняшние цифры с показателями начала XX века. Это вам не «ду-ду-ду»! (Смеется.) И я считаю, что философом, который лучше, чем Дьюи, понимал, как обо всем этом думать, был Гегель.

Когда я разговаривал с Рорти, я спросил его, какую проблему он считает самой серьезной. И он ответил, что это проблема национальной системы здравоохранения, необходимость обеспечить каждому доступ к медицине и что никакую другую традиционную философскую проблему нельзя считать столь же серьезной. Вы тоже так думаете?

Нет, я считаю, что одно другого не исключает. Мы должны серьезно задуматься над распределением медицинских услуг, и мы должны серьезно озаботиться нормативным статусом свободы как идеала западных обществ – нужно понять, правильно ли мы понимаем ее размах и ее пределы. В любом обществе и в любую эпоху предпринимается какая-то коллективная попытка самоосмысления, и не только через философию. Есть и другие пути так представить нас самим себе, чтобы появилась возможность понять себя лучше. Поэзия, театр, романы, кино, живопись, музыка – это тоже коллективные попытки добыть историческое знание о себе, позволяющие нам лучше понять самих себя через экстернализацию наших представлений о самих себе и последующее их рассмотрение. То же самое можно сказать и о религии. Гегель считает, что религия – это изобразительный (как мышление картинками) способ выразить наши фундаментально философские истины, и он полагает – или должен был полагать, – что философии не под силу справиться с этой проблемой в одиночку. Это мне тоже очень нравится в Гегеле. Это так и есть: философия – не единственное занятие, в рамках которого люди предпринимают попытки лучше понять самих себя и выяснить, является ли их образ жизни наиболее продуктивным, плодотворным и разумным из всех возможных для человека. Есть и другие занятия, не чуждые этой борьбе за самосознание и овладение самим собой.

Вы почему-то автоматически согласились с моими словами о том, что в настоящее время мы захлебываемся в потоке идиотизма. Почему вы с этим согласны?

Я думал главным образом о Соединенных Штатах. У нас настолько испортилась политическая культура, что обмен мнениями уже ни в коей мере не руководствуется какими-либо общими для всех нормами рациональности. Как раз сегодня читал: у нас есть такой политик Мишель Бахман – она даже выдвигалась в президенты, она была в числе первых фанатиков Партии чаепития. И есть организация, которая составляет рейтинги политиков по числу высказываний, не соответствующих действительности. Если ты слегка приврал – получаешь одного Пиноккио, один длинный нос. Если ты врешь, а не привираешь, тебе дают двух Пиноккио, если врешь уже серьезно – трех. А за совсем уже наглую ложь в глаза получаешь четырех. Так вот, Бахман за месяц набирает столько же четверок, сколько большинство за год. Просто выдумывает факты! Несет полную околесицу! И в Соединенных Штатах в рамках той политической культуры, которую мы сейчас имеем, не предусмотрено никаких последствий за беззастенчивое вранье на публике. Я хочу сказать, что идеал общества, в котором люди относятся друг к другу как к цели и никогда как к средству, – это достойный идеал, но тут мы откатились назад гораздо дальше по сравнению с той прогрессистской историей, которую я вам только что рассказывал.

Да, я как раз хотел связать две эти темы: как нынешнее положение дел в Соединенных Штатах вписывается в этот дивный рассказ о людях, обретающих самосознание?

Вам этот ответ покажется уклончивым, но… Обаму же выбрали, предложенная им реформа здравоохранения была принята… Предпринимаются попытки создать независимую школьную систему… Даже притом, что политическая культура деградировала, сейчас все равно лучше…

(Смеется.)

…чем в те времена, когда на производстве использовался детский труд, а детская смертность была в два раза выше нынешней. То есть похоже, что какая-то рационализация происходит…

В том-то и дело, что нет. Как раз совершенно не похоже.

Да, при всех наших достижениях ситуация в целом все равно кошмарная в своей несправедливости, в своем неравенстве, в той боли, которую она доставляет людям, – это отрицать невозможно. Но когда я ссылался на Рорти, я хотел сказать, что было бы недиалектично представлять развитие культуры Просвещения только как какое-то сплошное угнетение со стороны элит, как многие думают. Это просто неправда. Но вы начали с вопроса о том, что именно из интересующего философов может иметь значение для всех остальных. И я хотел сказать две вещи. Во-первых, это общая проблема свободы: что значит реализовать человеческую свободу, сделать так, чтобы люди действительно распоряжались собственной жизнью. Это сложная проблема, о которой, как мне кажется, следует знать всем. Во-вторых, эту проблему нельзя воспринимать как нечто, что должно занимать исключительно профессиональных философов и философские факультеты. Одно дело – рассуждать об этом с точки зрения литературы, искусства и религии, и совсем другое – в контексте реального политического действия, например, попытки понять, что в Америке не так с бесплатными школами и как эту ситуацию исправить. Это тоже интересные с точки зрения философии попытки разобраться в собственном наследии, проследить истоки своего стремления к независимости.

Вы говорите, что люди должны иметь возможность распоряжаться собственной жизнью. Поясните, пожалуйста, что значит распоряжаться собственной жизнью, что под этим подразумевается. Вот вы распоряжаетесь своей жизнью?

Ну, я нахожусь в очень привилегированном положении…

Но жизнью своей вы распоряжаетесь?

В целом да, особенно если сравнивать с другими. Нет более привилегированного существования, чем жизнь университетского профессора в одном из лучших исследовательских университетов. У тебя масса свободного времени для собственной работы. Но в то же время это как раз тот случай, когда то, что интернализовалось в тебе в качестве достойного предмета занятий, очень часто не ты выбирал. Здесь, на мой взгляд, всегда нужен какой-то коллектив. Мы не можем распоряжаться своей жизнью, пока не окажемся встроенными в какой-то общественный порядок, не деформированный идеологией. Когда мы начинаем задумываться, чем бы нам заняться, нам нужны варианты. Если мы пытаемся решить, что нам делать, руководствуясь примерами, аргументами, соображениями, которые были подобраны людьми, заинтересованными в нашем выборе и, соответственно, в создании контекста, в котором только один вариант будет казаться приемлемым, тогда мы своей жизнью не распоряжаемся. То есть первое необходимое условие для того, что-бы распоряжаться собственной жизнью, в том, чтобы никто другой ею не распоряжался – будь то в порядке принуждения или в порядке угнетения. При всем этом огромная проблема, свя-занная с либерализмом как идеалом, состоит в том, что он ограничивается этой первой иммерсией свободы, свободой от внешнего принуждения. Давно доказано, что это совершенно неадекватное понимание человеческой свободы. В том числе и потому, что в начале жизни у людей нет ресурсов и возможностей развиваться так, как они развивались бы, будь у них эти возможности. Но тогда они не свободны. А если их душами еще и манипулируют на глубочайшем уровне, заставляя их поверить, что разумным является только какой-то один набор возможностей, то они тоже не живут своей собственной жизнью.

А что живет на глубочайшем уровне вашей души?

Наверное, то, чему ты считаешь нужным себя посвятить, ради чего ты готов пойти на какие-то жертвы, то, что кажется тебе достойным любви… Если нет условий, в которых такие склонности и убеждения развивались бы так, чтобы никто не пытался поставить их на службу собственных интересов, чьих-то еще интересов, тогда у нас проблема. Это очень просто. Все, что мы считаем глубочайшим своим интересом, глубочайшей частью самих себя, которую мы обычно называем «душой», должно быть свободно от такого рода искажений и угнетения. То есть нам нужно создать общество, о котором можно было бы с уверенностью сказать, что его основные структуры и способы самовоспроизводства не создают подобных искажений, что общество управляется не в интересах элит.

Предположим, что в этом я с вами согласен. Но тогда что должен сделать философ, чтобы все это стало реальностью? Может ли философ вообще что-то сделать?

Возможности философа в этом смысле, конечно, ограниченны. Мне кажется, академические философы несколько зазнались, считая себя единственным голосом в обществе, способ-ным говорить правду сильным мира сего. А потом они выходят из университета и едут домой на своих BMW. Наличие критических голосов в обществе – вещь, на мой взгляд, важная, но тут не следует переоценивать возможности академических философов и университетских ученых. Хотя не стоит и преуменьшать важность этой очень необычной американской идеи, идеи охвата довольно большого числа людей – если сравнить с тем, что было каких-то 70 или 80 лет назад – гуманитарным образованием, образованием в области «свободных искусств».

Этой идее нет и ста лет.

Да. И угроза, которая над ней нависла, столь велика, что еще сто лет она вряд ли протянет. Профессионализация в американских университетах приобрела эпические масштабы, все это проводится в жизнь с невероятным напором. К тому же обучение в университетах стало таким дорогим, что три-четыре года, на протяжении которых студенты просто читают с преподавателем Платона и Макиавелли, Джейн Остин и Дарвина, стали роскошью, которую могут позволить себе разве что в первой двадцатке элитных университетов. И это очень печально. Но, как я уже сказал, философия в ее широком смысле существует не только на философских факультетах. И вне занятий философией – например, в современном кино или на телевидении – можно найти примеры отображения человеческой жизни, дающие возможность для рефлексии ничуть не менее философской, чем академическая философия. Так мне кажется.

В ваших рассуждениях очень заметен антиэлитистский настрой. В то же время вы не один год посвятили творчеству Лео Штрауса. Объясните, пожалуйста, на чем основывается ваш интерес к Штраусу, потому что мне кажется, что он-то как раз очень четко понимал роль элиты и философов-интеллектуалов.

Ну да. Просто философов. Больше его ничего не интересовало.

Но он их считал элитой.

Да, для него только они и были элитой. Что меня всегда беспокоило в связи с этим, так это отсутствие какого-либо реального сомнения в людях, определяющих себя через принадлежность к этой элите. Откуда они знают, что они к ней принадлежат? Откуда уверенность в том, что они именно элита, а не самовлюбленные зазнайки, лишенные какого бы то ни было таланта? Как я уже сказал в самом начале, больше всего философам следует сомневаться в том, что они философы. В том, знают ли они вообще, что они делают в философии. Вот это, кстати, у Штрауса как раз интересно: для него вся классическая философия и лучшие из современных философов апоретичны, «дзететичны», если воспользоваться греческой терминологией, – они все время в каком-то тупике, в поиске выхода из него, в состоянии незавершенности; именно поэтому собственно философией Штраус не особенно и занимался. Как и его ученики – кроме моего Doktorvater, научного руководителя Стэнли Розена. Он единственный, кто сказал: «Давайте, что ли, займемся уже философией, займемся метафизикой, попытаемся понять, как устроен мир».

Если я вас правильно понимаю, вы утверждаете, что если бы Гегель до скончания дней своих сомневался, философ он или нет, он мыслил бы более ясно. Почему вы считаете, что так было бы лучше? И если бы Хайдеггер до конца сомневался…

Хайдеггер, на мой взгляд, это пример человека – и, наверное, это лучший ответ на ваш вопрос, – которым двигало подозрение, что в философии с самого начала все пошло не так и что только у досократиков было какое-то представление о том, какой философия должна быть. Я с ним не согласен, но мне кажется, что это на самом деле здоровое отношение – присматриваться к истории того, что он называет метафизикой, с некоторой подозрительностью. Гегель тоже с большой подозрительностью относился к идее о том, что история философии представляет собой набор альтернатив и что если ты принимаешь одну возможность, то ты обязан отказаться от другой и третьей. Гегелем двигала идея о том, что вряд ли может быть так, что только что-то одно истинно, а другое ложно. Разные возможности в истории философии следует рассматривать не так, как делалось раньше, а как дополняющие друг друга, как части одного целого. И что если мы это поймем, то мы сможем понять, почему людям, достигшим главных высот в философии, все представлялось именно так, а не иначе. Это своего рода сомнение в традиционном понимании философии, которое предполагает, что если я прав, то ты ошибаешься, в этом сама идея диалектики: если я прав, то я прав только во взаимодействии с тем, что частично верно в том, что ты говоришь мне, и в силу этого я могу исправить то, что я говорю тебе. То есть, по сути, вы спрашиваете меня, не слишком ли далеко тут зашел скептицизм: «Мы ничего не знаем, мы не знаем даже, чего мы не знаем, и понятия не имеем, что вообще стоит знать».

Мы даже не знаем, кто мы такие, и вообще ничего не знаем.

Именно. Один из моих героев среди философов нетехнического толка – Монтень. Что восхищало в Монтене Ницше и чему он по-настоящему завидовал, было то, что, оставаясь отъявленным скептиком по отношению к большей части человеческих устремлений, Монтень умел сохранять бод-рость духа и жизнелюбие. Мне кажется, что каждый раз, когда Ницше обращался к Монтеню, он пытался понять, как это ему удавалось. За счет чего человек, настолько во всем сомневающийся, может сохранить подобное жизнелюбие – ведь, казалось бы, такой скептицизм должен все это разрушить? Мне кажется, это интересно в связи с Ницше.

Что меня удивляет в восприятии Ницше, это то, что молодежь, не читавшая ничего философского, с одним автором так или иначе всегда сталкивалась. И этот автор – всегда Ницше.

Это верно.

Ницше – это их представление о философии. И тут вспоминается Хайдеггер, который где-то пишет, что очень полезно почитать Ницше, после того, как девять лет провел за изучением Аристотеля.

Да. В 30-е годы он говорил: «Ницше меня едва не убил».

(Смеется.) Как бы вы связали эти два факта – то, что молодежь по каким-то неведомым причинам сталкивается с философией исключительно благодаря Ницше, и комментарий Хайдеггера?

Давайте я кое-что расскажу о том, как я преподаю Ницше, потому что мне регулярно приходится это делать…

Кому именно вы его преподаете?

Восемнадцатилетним студентам, девятнадцатилетним. Это трудный для преподавания автор, потому что вместо того, чтобы попытаться помочь им увидеть ценность того, что они делают… Смотрите, когда ты начинаешь изучать со студентами Декарта и читаешь «Размышления о первой философии», девяносто процентов сидящих в аудитории просто отключаются, когда до них доходит, что он пытается доказать, что все это ему не снится, что это именно то, чем занимается вели-кий философ, – они просто не видят, в чем смысл. Тогда как в случае Ницше ты даже как бы опасаешься давать им книгу, потому что Ницше взрывается. Проблема с Ницше в его негативном эффекте – Ницше действует как какое-то едкое вещество, способное растворить все что угодно: ты льешь это вещество на студентов, и у них начинают исчезать все их религиозные верования, моральные убеждения, все их соображения об устройстве общества, они теряют уверенность в себе и перестают понимать, почему они верят в то, во что верят. Кто-то воспринимает это как освобождение, некоторых это страшно угнетает. У меня был жуткий спор с коллегой, профессором Чикагского университета, который настаи-вал, что не следует преподавать Ницше девятнадцати- или двадцатилетним студентам, потому что у нас нет никакого права разрушать их веру, и что эффект от первого прочтения Ницше, особенно его критики христианства, просто сводится к тому, что они теряют веру. Я возражал в том духе, что грош цена той вере, которую нужно защищать от критиков. Что это за вера такая? Как бы там ни было, Ницше – невероятно тонкий и строгий писатель, а выспренность, крики и вопли – лишь тонкая пленка на поверхности того, что он пытается делать.

Вы считаете Ницше философом?

Да, причем очень великим.

Как бы вы обосновали это свое утверждение?

Было историческое ощущение, что после Канта с философией произошло что-то фундаментальное, что она больше не может оставаться такой, какой была. И Ницше начал ставить целый ряд других вопросов – новых, фундаментальных для философии вопросов о самопознании. Ницше стал описывать, как мог бы выглядеть мир, с чем ему пришлось бы столкнуться, если бы пошатнулась наша уверенность в том, что мы действительно прекрасно понимаем себя в традиционном философском смысле самопознания. Поэтому мне кажется, что в том смысле, в каком Сократ стоит у истоков философской тра-диции, так или иначе завершившейся вместе с Кантом, Ницше не без оснований можно считать стоящим у истоков другой традиции – собственно, он сам так себя и рассматривал. Мне представляется, что он философ не в том смысле, что ему как-то особенно тонко удавалось анализировать традиционные проблемы, – он исторически важен, потому что он увидел, что сама природа проблем претерпела огромные изменения и что теперь к ним нужно подходить совершенно иначе. И вот это студенты как раз прекрасно понимают – то, что «со старым покончено». Чего они не понимают, так это того, что это не значит, что теперь произойдет все что угодно. Этот его подход к проблеме нигилизма – nichts ist wahr, alles ist erlaubt, истины нет, все позволено – это им нравится (смеется), но задача в том, чтобы донести до них, что на самом деле он пытался это преодолеть. Он же не торжествует по этому поводу. Он сам так не думает. Он считает, что на это нужно дать какой-то ответ, и предварительно артикулирует этот ответ. Действительно, чем моложе студенты, тем больше у них склонности к тому, чтобы воспринять Ницше-нигилиста, и чем старше они становятся, тем лучше они понимают, как читать текст, тем осторожнее они с ним обходятся, что обычно означает, что у них появляется способность увидеть более сложного, позитивного Ницше, который в его сочинениях тоже присутствует.

Но почему вы считаете, что молодым людям вообще следует читать Ницше? Если вы его преподаете, предполагается, что вы думаете, что он им полезен. Вы же не пытаетесь разрушить их рациональность?

Нет. Но если это происходит, это происходит. Взгляните на это так. Я как-то задумался о том, когда самообман впервые стал проблемой для философии.

Самообман?

Самообман. Когда человеку действительно удается скрыть что-то от самого себя. Когда получается быть искренним, даже если ты сам себе врешь. Такой человек может сказать другому: «Не хочу сделать тебе больно, но твоя жена тебе изменяет», и при этом он и в самом деле не хочет делать другому больно, он просто успешно скрывает от самого себя, что он лицемер. Человек находится в плену самообмана. Когда это впервые проникло в философию? Можно довольно убедительно показать, что вместе с Паскалем. Это точно должен был быть француз. Или, скорее, в «Исповеди» Руссо – там он довольно успешно врет самому себе. На мой взгляд, самообман – это хроническая проблема современности; проблема не в том, что люди аморальны, – проблема в том, что они убеждены, что аморальность – это не про них! Взять, например, завтраки христиан-миллиардеров. Как вообще могут существовать христиане-миллиардеры? «Раздай нищим и следуй за мной». «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» – ну яснее ведь не скажешь! (Смеется.) Но людям, собирающимся на эти завтраки для христиан-миллиардеров, каким-то образом удалось убедить себя, что они праведные христиане. И Ницше – один из первых исследователей самообмана, особенно самообмана как проблемы христианства. Ключевая идея ницшевской критики христианства – то, что оно движимо не подлинной религиозной любовью, а бессильным гневом, который слабые испытывают по отношению к сильным, что христианами движет ressentiment. Но они об этом не знают. Поэтому мне кажется важным поставить студентов-христиан лицом к лицу с его критикой христианства – пусть испытают свою веру, ес-ли пожелают. Но еще важнее, чтобы они сделали следующий шаг. Христианство не просто ложь – это очень интересная констелляция лжи. Потому что оно связано с этой способностью обманывать самого себя по поводу собственной мотивации. Эта патология чрезвычайно распространилась, и я думаю, что Ницше – один из лучших источников в том, что касается анализа природы этого феномена. Большинство наших студентов сформированы культурой, в которой поощряется самообман, и для этих детей Ницше – своего рода терапия.

Сегодня я прочитал вашу статью о Прусте, в которой вы несколько раз назвали его роман философским. Почему вы считаете «В поисках утраченного времени» философским романом?

Пруст, как и Ницше, понимает, что развивающаяся в период позднего модерна форма жизни ставит перед живущими совершенно новые вопросы и предлагает им совершенно новые альтернативы. У Пруста решающими событиями в этом плане являются дело Дрейфуса и Первая мировая война – они разрушают саму ткань парижского общества, разрушают старый аристократический порядок. В качестве проблемы для философов Пруст в своей книге ставит целый ряд новых вопросов, и один из них – как раз о самообмане. Первая книга заканчивается тем, что Сван получает возможность сказать себе: «Подумать только: я попусту расточил лучшие годы моей жиз-ни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе!» К Одетте. Она даже не в его вкусе.

И что в этом такого интересного с философской точки зрения?

Как можно так плохо себя знать, что ты даже не понимаешь, почему ты до такой степени привязан к другой женщине? До этого мы не встречали в литературе героя, способного до такой степени скрывать что-то от самого себя. Сам этот роман – о самопознании, о познании Марселем самого себя. Если бы вы брали интервью у него, вы первым делом спросили бы, что значит быть писателем, зачем заниматься художественным творчеством, в чем важность этого занятия, что это вообще значит. На мой взгляд, это невероятно важный вопрос, и чисто технический философский ответ на него – без всего этого богатства исторических подробностей, без взаимодействия персонажей, без всего этого сложного переплетения проблем – будет абсолютно беспомощным. Если мы просто обратимся к философии с вопросом о возможном определении искусства, об условиях, при которых сам термин «искусство» обретает смысл, это вопрошание будет совершенно беспомощным. В конце XIX – начале XX века «хороший художник» вдруг начинает значить совсем не то, что раньше. Чем была вызвана такая перемена? Почему картина выглядит сейчас абсолютно иначе? Почему Сезанн совершенно ни на кого не похож, тогда как Веласкес вполне себе такой же, как Рембрандт, и мало чем отличается от Дюрера? Почему все так резко переменилось после Моне? Что значит быть великим художником в обществе, которое в каком-то смысле превратилось в громадное коммерческое предприятие, где и к искусству тоже стали предъявляться коммерческие требования? Он задает этот вопрос применительно к скрипачу, живописцу, актрисе и главным образом – по отношению к писателю, он спрашивает себя: «Что я должен знать о самом себе, чтобы понять, что я – писатель?» Потому что он не уверен, что он писатель. О чем сейчас должен писать великий писатель? Для меня это всё философские вопросы, но мне не кажется, что на них можно ответить осмысленно, просто разобравшись, что говорили по этому поводу другие философы, и попытавшись установить, какой из их ответов является истинным. Пруст дает нам совершенно иной способ мышления. У Пруста становится понятным, что роман – это форма знания, что иначе, чем через роман, мы не получим доступа к тому, что нам нужно знать. В этом, на мой взгляд, состоял замысел его книги. И в целом он был успешно реализован. То же самое можно сказать и о Томасе Манне, и об Уильяме Фолкнере… Это писатели с философскими амбициями. Генри Джеймс во многом задавался теми же вопросами, что и Пруст. Что значит быть писателем? Что значит быть хорошим человеком, когда никаких моральных устоев больше нет? Не думаю, что нам удастся должным образом ответить на эти вопросы, если мы откажемся от разбора самых разных вариаций и модальностей и просто посмотрим, что по этому вопросу имеет сказать традиционная философия.

Для меня стала приятной неожиданностью ваша книга «Голливудские вестерны и американский миф». До этого я никогда не сталкивался с этой вашей идеей – она даже не ваша, но вы ее разделяете, – что для американцев вестерны являются тем же, чем Гомер был для греков, Библия – для евреев и Нибелунги – для немцев. Вы уверены, что в вестернах столько же смысла, сколько в перечисленных мною великих образцах?

Сама идея должна была быть несколько провокационной. В великих вестернах – у Джона Форда, Говарда Хоукса, Энтони Манна, еще у ряда режиссеров… Достаточно посмотреть «Искателей» Форда, чтобы ощутить мощь замысла. Это громадное полотно с явным метафизическим замыслом: показать борьбу за создание поселения во враждебной среде. Форд всегда создает этот мощный фон. Американцы, особенно американцы-интеллектуалы, совершенно неспособны всерьез отнестись к тому, что романтические комедии, мелодрамы, нуар или вестерны – это на самом деле жанры, сравнимые по своей силе с великими романами XIX века. А я думаю именно так.

Насколько я понял ваш подход к этим фильмам, он состоит в том, чтобы попытаться реконструировать содержащуюся в них мифологию. Но я так и не понял, считаете ли вы, что Джон Форд или кто-то другой намеренно включали туда эту мифологию, или вы пытаетесь реконструировать ее независимо от того, какими намерениями руководствовался сам Форд.

Я не думаю, что на этот вопрос – в том виде, в каком вы его сформулировали, – вообще можно ответить, потому что в чем состояли намерения Форда…

Вас не касается?

Нет – их просто очень сложно реконструировать. Если вы спрашиваете, думал ли он о своих фильмах в тех терминах, в каких я их описываю, то, конечно же, нет. Но если вы спрашиваете о его интуиции, то тут можно просто сказать, что он каким-то образом всегда видел, что важно, а что нет. Но если бы вы прямо у него об этом спросили, он бы не смог ответить ничего внятного. Значит ли это, что он об этом не думал? Нет! Это просто слишком узкий вопрос. Что он имел в виду? Он исчерпывающе ответил своими фильмами. Знал ли он, почему у него создавались именно такие фильмы?

Это уже какая-то история про Моисея, которого привели к рабби Акиве послушать, как рабби Акива объясняет откровение Моисеево…

(Смеется.)

…и тот не понял ни слова. Тогда он обратился к богу – мол, как же так? И бог его успокоил, заверив: «Рабби Акива говорит то же самое, что и ты, абсолютно то же самое».

Но у меня есть еще два обязательных вопроса, которые я всегда задаю в конце интервью. В чем смысл жизни?

В поисках смысла жизни.

Второй вопрос – более практического свойства. Представьте, что молодой человек обращается к вам за советом: он хочет заняться философией и спрашивает, что бы ему почитать.

Я бы порекомендовал какие-нибудь сократические диалоги Платона: «Апо-логию», «Критон», «Федон». Для начала это лучше всего. Именно с них и началась философия – не с каких-то технических вопросов, а с того, что Сократ был и продолжает оставаться первым, кто гениально сформулировал основные проблемы. Кроме того, это интересно и с политической точки зрения, потому что сограждане приговорили его к смерти. Мы привыкли думать, что философы – существа довольно безобидные, но тогда как понять, что первого же по-настоящему важного философа убили люди, которым он пытался помочь? Мне кажется, лучше всего начинать именно с этих диалогов.

Спасибо вам.