Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

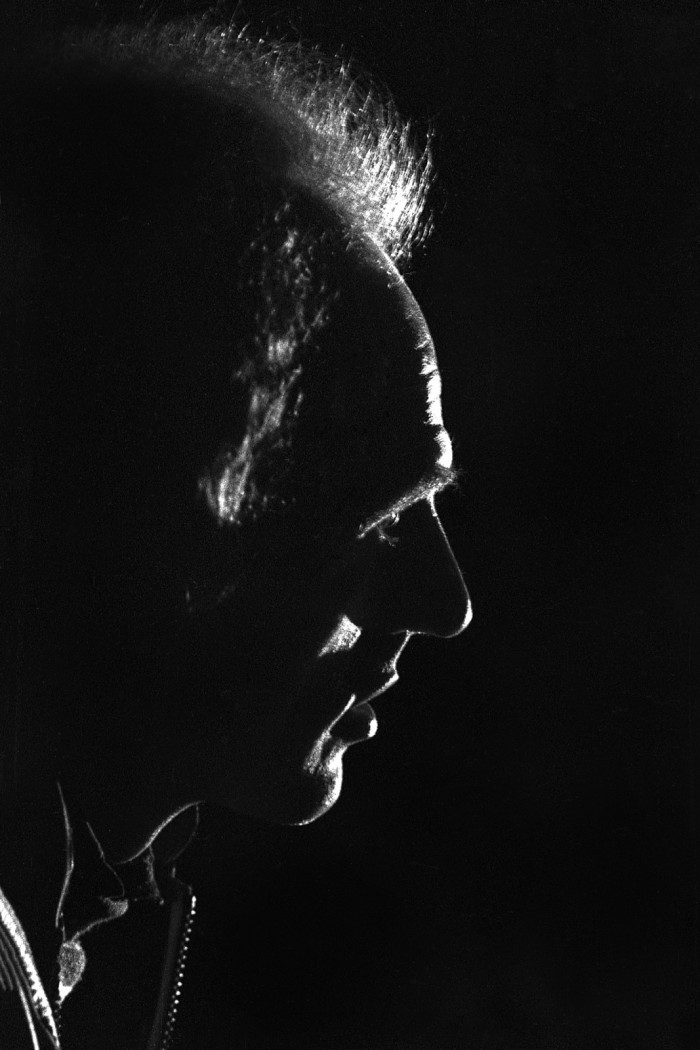

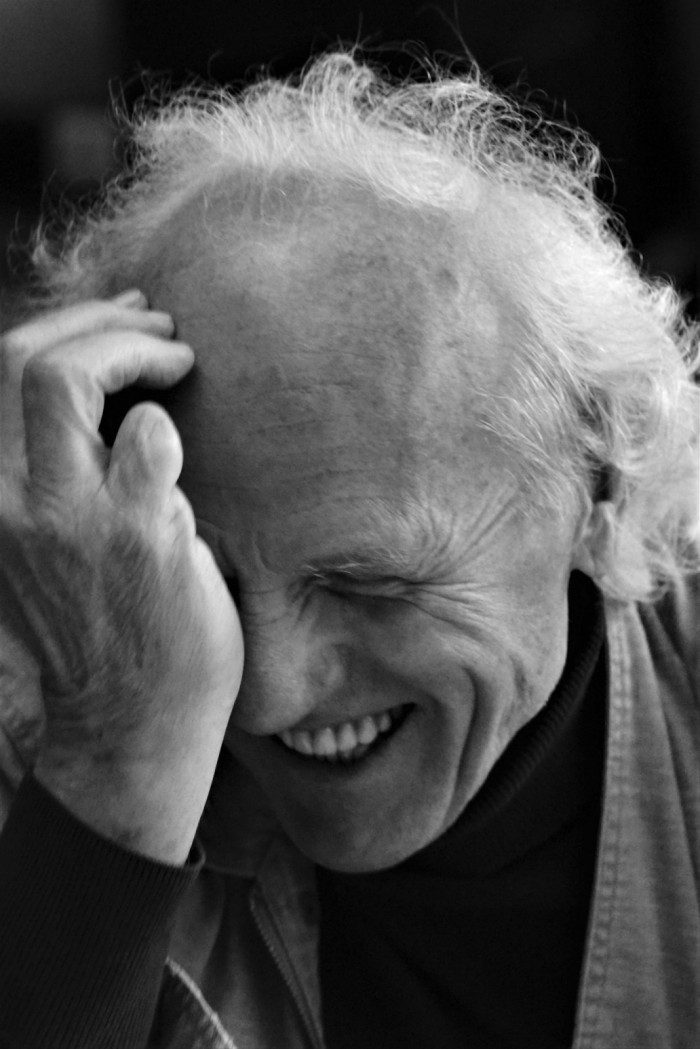

Владимир Тарасов родился в Архангельске в 1947 году, очень рано полюбил джаз и решил стать барабанщиком. Переехав в Вильнюс в двадцать с небольшим, он выучил литовский, влился в местную богему, да так здесь и остался, пережив многих своих товарищей. Он начал назвать себя литовским художником русского происхождения задолго до того, как получил Национальную премию Литвы в области культуры и искусства.

В качестве джазового барабанщика-виртуоза Тарасов пользуется широким признанием. Я сам видел, как после одного особенно удачного соло мой дорогой друг Арнис крикнул взорвавшейся аплодисментами публике: «Это было гениально!» Давно замечено, что и сам Владимир любит слово «гений», и щедро награждает этим лестным титулом самых разных людей, и даже приписывает это качество объектам и событиям. Но в то же время он любит без лишних претензий называть себя «просто барабанщиком». Тем не менее, само слово «барабан» может служить своего рода синонимом для головы, и в руках Тарасова этот инструмент действительно превращается в средство производства чего-то такого, что не только доставляет эстетическое удовольствие, но и поражает своей интеллектуальной красотой.

Владимир Тарасов очевидным образом перерос свое ремесло. Он сотрудничал с Ильей Кабаковым, создавая музыку для его знаменитых инсталляций, а потом и сам занялся визуальным искусством. Его «Гобустан», «Киклос» и другие работы выставлялись на самых престижных площадках по всему миру. Благодаря врожденному вкусу и многочисленным связям в художественной среде он постепенно стал экспертом в области современного искусства. Не так давно Тарасов положил конец сплетням о сокровищах, которыми он владеет, объявив о передаче коллекции русского концептуального искусства стоимостью в миллионы долларов Национальному художественному музею Литвы. Отклонив множество агрессивных предложений от разных частных и общественных покупателей, Владимир подписал дарственную музею.

Благодаря своему безудержному любопытству Тарасов часто оказывается в самых странных местах и обстоятельствах. Он с готовностью принимает приглашения поиграть на барабане под мостом на съемках некоммерческого фильма или исполнить что-нибудь в пещере, расположенной на глубине ста метров под землей, в рамках Открытых дней Большого адронного коллайдера в ЦЕРН. Последнее представление имело место в пятницу 13 сентября 2019 года, в полнолуние, что, по счастью, способствовало возникновению какой-то мистической эйфории в душах составлявших публику технических специалистов и политиков, а не черной дыры (как минимум, пока).

Познакомившись с этим человеком лично, трудно не поддаться его обаянию. Владимир без всяких колебаний распространяет вокруг себя волны радости и позитива. Он может высказывать самую жесткую критику, но ты моментально чувствуешь, какой океан доброты скрывается за его суровыми высказываниями. Тарасов никогда не пил и отказался от мяса задолго до того, как это стало модой. Быть может, именно это удачное сочетание моральной добродетели и открытости к приключениям и делает его столь исключительной фигурой, появления которой всегда ждут в самых разных точках активности современного искусства.

Игнас Сташкевичюс

Вы где-то сказали, что джаз – это особый способ мышления. По-моему, даже использовали словосочетание «джазовое мышление». Как бы вы описали особенности этого мышления?

Джаз – это прямое высказывание, джаз – только здесь и сейчас. Я постоянно повторяю своим друзьям-художникам, у которых, может быть, сегодня не получается, и они могут сказать: «Ну и ладно, завтра докончу» и пойти пить кофе. В музыке на сцене так нельзя. Нельзя сказать: «Ребята, у меня сегодня не движется». Это вам скажет любой музыкант. Тут есть определенная форма не самосознания, а самоорганизации, когда ты понимаешь, что через двадцать минут тебе надо начать играть. Ты начинаешь зевать, какие-то вещи происходят, получается какая-то аккумуляция энергии. Если у вас есть что сказать, если вы относитесь к так называемым «созидателям», то вот это «что-то» происходит, и удается высказаться непосредственно в данный момент. Джазовое мышление – это умение выстроить форму здесь и сейчас. Ведь джаз – это еще и импровизация. Правда, импровизация в заданной форме, которая тоже рождается здесь и сейчас. Это великое искусство, я его очень люблю. С годами оно мне все больше и больше открывается, и я понимаю, насколько это замечательная музыка, особенно момент, когда ты встречаешься с людьми – может быть, ты даже с ними не играл, но ты их знаешь. И вот это зарождение – то, что я сейчас называю «гобеленами». Я пишу гобелен первый, пятый, двадцать восьмой. Это как гобелен, у каждого свой узорчик, но в итоге получается совершенно замечательный звуковой ковер, картина звука. Я имел в виду, что джаз отличается от всего другого. За это он и любим.

Чем именно он отличается? Возникновением здесь и сейчас?

Да. Джазовый музыкант должен построить свое высказывание, чтоб ему было интересно. Если не будет интересно ему, не будет интересно и слушателям, не возникнет контакта со слушателем, не возникнет музыкальной истории, которую он рассказывает. А заинтересовать, конечно, он может, есть масса примеров. Музыкант, когда он выходит на сцену... Ведь в джазе еще и возраста нет, что прекрасно. Я смотрел последнее выступление Сэма Риверса, совершенно гениальное. Ему было 85 лет, а он два с лишним часа играл. И как играл! Джаз – это такая музыка, что когда, например, Элла Фицджеральд начинает петь, и вы вообще ее не видите. Возникает что-то мистическое, музыка вас забирает. Но если музыкант чуть-чуть фальшивит, это сразу слышно.

А при чем тут прямота высказывания?

Ну вы же не можете написать стихотворение сразу. Есть, правда, люди, которые пишут сразу. Но все эти гекзаметры – раз-два-три... Профессиональные поэты сидят за столом и сочиняют. Конечно, это есть. Но это все-таки воля случая. Можно писать, можно не писать, можно отложить, можно потом вернуться. А в джаз нельзя вернуться. Любой другой концерт с той же самой программой уже будет другим.

То есть присутствует неповторимость каждого момента?

Джаз живет во времени. Мы живем здесь и сейчас, помня о прошлом и заглядывая в будущее, – вот в этом и есть прелесть.

И ни один из этих промежутков не повторяется?

Не повторяется. Я вам приведу совершенно замечательный пример. Люди, которые присутствовали, подтвердят. Я был на двенадцати концертах Дюка Эллингтона. Был 1971 год, я с ним ездил в Киев, Минск, Москву, в Петербурге мы его встречали. Он один из основоположников всего этого. Они вообще не импровизировали. Двенадцать концертов они играли, даже сольные куски одни и те же – он, например, обязательно вставлял «Очи черные». Но при этом каждый концерт был другой. Вот это умение жить во времени есть только в музыке. Казалось бы, то же самое в классике. Но классикам намного сложнее, чем джазменам. Они ведь играют те же самые ноты. Если у нас есть свобода творчества, а остальное зависит от нашего умения, знания форм, то классика – это, в общем, трагическая история. Они все играют один и тот же концерт. Но нужно показать, кто ты есть. Нужно показать, что ты созидатель, а не исполнитель. Хотя был один пианист, очень известный, который сказал: «Какая разница? Все пианисты играют одинаково». Причем мирового класса пианист. По-моему, это был Березовский. Я был просто поражен – как так? Неужели вы Рубинштейна от Горовица не отличите? Пусть они будут играть тот же самый шопеновский концерт, музыка все-таки чуть-чуть другая. Даже я, барабанщик, отличу. Ведь барабан – это камень о камень, палка о палку. Этот инструмент не был создан человеком, в отличие от скрипки, саксофона, рояля. Там есть что-то такое внутри, знаете… (Стучит пальцем о стол.) И вот это должно оттуда выскочить. Не выскочит – не получится, выскочит – и музыкант будет счастлив. А если музыкант выходит на сцену и даже по походке видно, что он думает: «Ну сейчас я покажу, как я здорово играю», то ничего не будет. Да, профессионал по нотам сыграет что угодно. Но вот того, о чем мы говорим, этого «нечто» в воздухе не будет. А когда это «нечто» рядом стоит, вы чувствуете себя частью происходящего. Это как в инсталляции. То, что делает Кабаков, у которого замечательный материал. Это включение зрителя в инсталляцию, когда вы можете быть ее частью. В музыке это сплошь и рядом.

Но почему это называют высказыванием, а не, например, действием?

Высказывание – это речь. У музыканта это музыкальная речь, понимаете?

То есть там смыслы присутствуют?

Смыслы в музыке? Нет, не думаю. Ну разве что как выстроена фраза. Но нет, нет там никаких смыслов. Оно действует на каком-то другом уровне. Когда вы правильно слышите музыку, какое-то определенное нечто возникает. Это то великое мастерство, которое есть у таких людей, как Горовиц или Яша Хейфец. Ну или, например, Майлз Дэвис, с которым я даже несколько раз играл на одном фестивале. Я был на его концерте живьем в Варшаве, Гааге на North Sea Jazz Festival. Я видел этого человека, который вроде бы выходит, совершенно ничего не делает, берет какой-то ритм, что-то играет, и вдруг – би-бап! И вот этот звук еще три минуты тебя не оставляет. Вот что это? Его вроде бы и нет уже. И вот этот энергетический посыл – не знаю, это не гипноз, но это такое состояние...

Почти мистическое?

Да, в каком-то смысле можно и так говорить. В музыке есть мистические вещи, конечно.

Вот именно это присутствие, когда звуков еще нет, но вы уже чувствуете и слышите...

Конечно. Если кто помнит виниловые пластинки – вот включаешь старый патефон, ставишь иголку, музыка еще не играет, но что-то с тобой уже происходит. Здесь тот же самый эффект.

Но ведь это требует и некоторого мастерства от слушателя?

Ну конечно. Я вообще считаю, что когда музыкант-исполнитель говорит: «Я так хорошо играл, а меня никто не понял», это бред собачий. Значит, играл плохо. Я думаю, что человек – существо в каком-то смысле наивное. Оно видит то, что мы называем высказыванием, понимает, каково оно. Поэтому особенно на фестивальных концертах бывает, что одни пришли слушать одно, а попали на совсем другое. Там разношерстная музыка. Но по сути своей я вообще не помню концерта, чтобы кто-то сказал: «Да, действительно плохо играют». Но, знаете, есть такая дурная поговорка: «Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево». Если тебе нужно – ну иди слушай Пугачеву или кого угодно, ради бога, это совершенно нормально. Но есть и другая категория слушателей, особенно смотрителей. Приходят, говорят: «Какая-то мазня, смотреть не на что». Вот эта категоричность... Я человек достаточно позитивный, как вы понимаете. И мне кажется, что это заблуждение, которое в профессиональном кругу если даже не больше встречается. Там есть какие-то свои подводные камни. Сегодня, конечно, наступили времена бизнеса. Искусство – большой бизнес. Это такая big money factory, этот момент трудно обойти.

Вы считаете, что когда оно превращается в большую денежную фабрику, оно теряет...

Конечно, оно теряет вот это... Давайте назовем это «нечто». Когда искусство превращается в заработок или в работу.

Может, оно теряет цимес?

Цимес? (Смеется.) Ну, может быть, и цимес. Почему бы и нет?

Мне очень нравится, что тут в меню написано «с 1959 года». Слушайте, я не могу не съесть «взбитые сливки Неринга с тертой клубникой».

Думаю, что будет очень вкусно. Это заведение когда-то славилось киевской котлетой. Сейчас она называется, по-моему, «котлета Неринга».

Да, «котлета по-киевски от Неринги». А что это?

Это куриная котлета, внутри горячее сливочное масло. Вообще это вкусно, если вы мясоед. Я вегетарианец, поэтому...

Но вы не всегда были вегетарианцем?

Да нет, что вы. Меня тут кормили. Я за эту котлету тут на барабане лупасил.

(Смеется.) Конечно, тут остатки былой роскоши. Когда-то за этим столиком сидели Венцлова и Бродский...

И Чепайтис.

Вы с ними общались?

Конечно. Потом еще в 1993, кажется, году встретились с Бродским в Берлине на приеме у Йоахима Сарториуса, это такой очень образованный, замечательный человек. Там была замечательнейшая компания – Кабаков, Генри Киссинджер.

Он тоже вписывается в замечательную компанию?

Нет, дело в том, что Сарториус был связан со всеми политиками. Есть люди, которые дружат со всеми. High society так называемое. Сарториус – из таких. Он, конечно, умница. Знаете, в то время России все помогали, давали деньги. И кто-то то ли в шутку, то ли всерьез спросил: «Что вы столько денег пихаете в эту страну?» Он ответил: «А как же? Сзади Китай». То есть Россия выступила в роли...

Буфера.

Ну да.

Но эти глобальные планы, по-моему, развалились.

Да, развалилось все, к сожалению. Приходит новый человек – приходят новые планы. Я вспоминаю, то ли Жванецкий, то ли кто-то еще говорил: «У них там за забором праздник». То есть понятно, что это за забор, понятно, что за праздник. И сейчас, по-моему, точно так же. Мне кажется, что общество и власть во всех странах – совершенно два разных мира.

А вы не лукавите, говоря, что, начиная концерт, вы совсем не знаете, что будете делать?

Нет. Как говорил великий режиссер Петр Наумович Фоменко, надо оставить актерам воздух и возможность играть, но они должны знать пункт А и пункт B.

А как они дойдут до этого – это уже их свобода?

Это их свобода и их талант. Либо они пойдут по схеме, по второму профессиональному уровню, либо они туда внесут что-то свое. Это, я считаю, достаточно важный момент.

Это звучит как решающе важный момент, чтобы это стало событием.

Конечно. Это не станет событием, если не будет высказывания. Это такая софистика. Перелив из одного сосуда в другой. И это прекрасно наблюдать. Я говорю именно про тех, кто тебя слышит, – не только знаменитых, но и просто хороших музыкантов. И сейчас они есть. Например, я сейчас играю много с Ларри Оксом и Марком Дрессером, это два американских музыканта, у нас с ними трио под названием «Джонс Джонс», и не спрашивайте меня почему – мы и сами не знаем. Как-то выскочило. И вот начинает Марк Дрессер играть на контрабасе – и у меня голова туда сразу поворачивается, потому что я чувствую такую… Я не знаю… Можно ее назвать энергией или что-то такое. Сразу с руки сходит, раз – и все. Это замечательное ощущение.

Но это не зависит от профессионализма. Это зависит от этого непонятно чего, этого добавленного «нечто». Того, что мы называли цимесом.

Да, цимес или «нечто». Это правда.

Откуда оно появляется?

Никто вам этого не скажет. Так же как на вопрос «Что такое джаз?» никто не даст ответа. Можно прочитать в энциклопедии: синкопированная музыка, ля-ля-ля. Одни говорят, что нужно играть чуть с отставанием, другие – что чуть с опережением. Я считаю, что нужно играть просто вместе.

(Смеется.)

А в принципе это нельзя сказать. Я могу привести пример уже упомянутого нами Ильи Кабакова, я неоднократно с ним работал. Инсталляция, как говорит Кабаков, должна работать. Ушел, вернулся – смотришь, ты ей уже не нужен, она работает. Вот этот момент, когда она переворачивается, практически нельзя уловить, но чувствуется он сразу. В музыке то же самое. И очень чувствуется, когда это исчезает. Но так как мы говорили о профессиональном уровне, есть уровень, ниже которого он все равно не опустится. Вроде бы идет то же самое, а вот чего-то, вот этого «нечто» – нет. И вдруг оно снова включается. Вы никогда не обращали внимания на концертах? Вот вроде вы сидите, они играют-играют, и вы понимаете, что вас это уже не трогает.

Так бывает. Но я это приписывал каким-то своим состояниям, а не тому, что творит музыкант. Я приписывал это своей невнимательности. Или какие-то мысли лезут в голову. Это может быть необразованность моего слушания.

Нет, дело не в этом. Вы просто, может быть, неправильно определили. Например, я играл с Энтони Брэкстоном, я видел его разговор, когда он берет одну тему, какую-то фразу и играет ее минуту, две, три, пять, семь. А люди не включаются, они просто засыпают. Но он один раз мне говорил: «Ничего, минут 18–20, и они все будут мои». Так и происходит. Стив Райх – мастер таких вещей.

Я вот в вашей книжке заметил, что вы говорите, что, по-вашему, и Борис Пастернак занимался джазом.

Конечно.

Но когда вы говорите, что джаз нельзя определить, вы же как-то опознаете джаз у Пастернака.

Ну давайте тогда будем называть это не «джазом», а тем самым «нечто».

То есть вы считаете, что это «нечто» может быть в поэзии, в живописи, в музыке...

Где угодно.

А что это «нечто» с вами делает, когда появляется?

Вот я даже не знаю. Конечно, есть счастливые моменты в концертах, у меня были такие, особенно сольные концерты с барабаном. Выходишь на сцену уже после стольких лет и думаешь: «Господи, как же на всем этом можно играть?» А потом садишься и вдруг понимаешь, что все идет... тривиально говорить «через тебя», но все музыканты так говорят. И ты становишься частью этого звука. Ты становишься частью инструмента.

Частью барабана?

В данном случае это барабан, но это касается любого исполнителя. Уже упомянутый нами Владимир Горовиц сливается с инструментом. Наверное, тогда и возникает вот это нечто.

В ваших размышлениях о звуке, на которые я наткнулся, вы говорите, что у звука есть еще какая-то внутренняя энергия.

Конечно. Но она есть и в цвете, она есть и у художников, она есть в слове, она есть у поэтов, если вы возьмете Цветаеву.

Эта энергия – тоже «нечто»?

Это «нечто», которое начинает то, о чем мы говорим. Вот трогает. Мы чувствуем: ух, как здорово составлены слова у какого-то поэта! Понимаете, мы-то все умеем читать. Как я говорю музыкантам, по нотам мы все играть умеем. Но ведь это не всё. Это просто знаковая система, которая что-то говорит. Мы же не говорим: «Хорошие стихи, как там здорово составлены слова!» Там есть и другое. Какая разница, какие слова, в конце концов! Какая разница, какая картина! Это или происходит, или не происходит. Либо есть событие, либо нет. Если нет, то это тривиальное исполнительство. К сожалению, приходится верить, кто-то подсчитал, что в искусстве созидателей три процента, а остальные 97% – исполнители, которые трансформируют или умножают чужие идеи. Вот у нас был совершенно гениальный человек Витас Луцкус, мой хороший приятель. О, это был созидатель! Потом смотришь – и этот пытается, и этот пытается. Но ты понимаешь, что оригинальный язык остался там. Вот эта первичность у него есть.

То есть еще важна первичность.

Первичность – для музыканта это вообще счастье. Потому что ну столько много музыки, ну столько много музыкантов! Это важный момент – слушать не человека. Бывает, приезжаешь куда-то и тебе говорят: «Здесь есть парень-саксофонист, он играет, как Джон Колтрейн». Зачем мне его слушать? У меня все пластинки Джона Колтрейна есть. Я не слышал его живьем, но я очень много слышал Элвина Джонса, общался с ним, видел его музыку настоящую. Какой смысл мне смотреть фильмы человека, который пытается имитировать Тарковского? Я сейчас был в Киеве, мы там с приятелями наткнулись на фильмы с Анной Маньяни. Два вечера им посвятили. Il Bandito, Vulcano – гениальные фильмы. 1950, 1946 годы, только что война кончилась. И как война показана! Вот это потрясающе! И это осталось во времени. А быть второй Анной Маньяни – зачем? И в музыке то же самое. Я не перестал еще удивляться, несмотря на возраст. Я до сих пор удивляюсь, когда вдруг что-то вижу.

Когда я спросил, что это «нечто» с вами делает, вы ответили про себя как музыканта. Теперь скажите про себя как читателя, зрителя живописи или слушателя музыки – когда это «нечто» присутствует, что оно с вами делает?

Совершенно правильный вопрос. Поэтому я всегда говорю, что люблю ходить в большие музеи. В Лувр, например. И не просто целенаправленно смотреть эту самую девушку без рук, как ее там называют... А вот просто идешь и идешь – Испания, Гойя, что-то такое... И вдруг останавливаешься у какой-то картины, мимо которой ты, может быть, вчера ходил, может быть, позавчера, может, пять лет назад. А вот сегодня она с тобою. И это «нечто» там есть. Она останавливает. И тут я уже выступаю в роли зрителя или слушателя на концерте. Когда я вам рассказывал о Майлзе Дэвисе, то вот этот контакт сразу возникает. Я получаю какой-то... Не знаю, можно ли это назвать эстетическим наслаждением, удовольствием. Знаете, бывает, вы смотрите картину, а она вам просто нравится, ну просто замечательная. Опять же, к примеру, Моранди – ну что там? Хлеба кусочек, три бутылки одни и те же. Но в этом прозрачном, песчаном цвете что-то такое есть, вот это «нечто». Я просто наслаждаюсь.

То есть оно вам доставляет огромное наслаждение.

Да, я просто наслаждаюсь. Я, например, ставлю дома какую-нибудь «Богему» Пуччини. Я от нее в восторге, когда хороший исполнитель. То же самое в джазе, то же самое везде. Мне кажется, что человеку свойственно получать наслаждение от такого, условно говоря, высокого искусства. Это, конечно, что-то дает. Все-таки искусство делает нас лучше, хотя бы немножко, согласитесь.

А как оно это делает?

Да вы просто какой-то технарь.

Не без этого.

(Смеются.)

Понятия не имею как. Вот делает – и делает. Что такое джаз? Это надо спросить у математиков, которые близки к искусству. Они могут даже высчитать, что там конкретно влияет. И формулу вывести.

Я хочу вас довести до того, чтобы вы описали свое понимание связи между наслаждением в присутствии этого «нечто» и культурным слоем, который, как вы говорите, в некоторых странах более разреженный. Вы можете такую цепочку нарисовать, не технарскую, а хоть поэтическую, между этим моментом наслаждения при встрече с «нечто» и тем, что образует некоторую культурную среду?

Честно вам скажу одно. Разницы между тем, когда, например, играешь, когда, как говорят, у тебя пошло и идет, и тем, когда ты стоишь и слушаешь другого музыканта, в принципе нет. Сопереживание точно такое же.

Удивительно!

Да, может быть. Но что касается лично меня, я люблю играть, я люблю чтото извлекать, я люблю открывать... Я сравнивал звук с бутоном. Вы его открываете, там другие лепестки уходят в глубину, дальше, дальше... А там! Там просто полный космос. Бесконечность. И я счастлив, что мне это иногда открывается. У меня еще появляется какое-то любопытство по этому поводу. Нет разницы между лично моими ощущениями в момент, когда я играю и чувствую связку с залом, и тем, когда я сам сижу с той стороны, а играет кто-то другой. Разницы практически нет. Полное перемещение кадра. Может быть, потому что я сам музыкант, не знаю. Но я думаю, это нормально. Думаю, что каждый человек так может.

У меня много, как и у вас, знакомых, которые не музыканты, не писатели, а просто где-то работают... Сегодня – вот удивительно! – у меня дома сломался насос, нужно было срочно менять. Я искал-искал, нашел какой-то магазин, позвонил. Там сказали, что есть, приезжайте, забирайте. Я приезжаю в этот магазин, и первое, что продавец мне говорит: «Вы знаете, у меня есть ваша первая сольная пластинка». Значит, люди слушают. Он не говорил, нравится ему или не нравится. Ну, нравится, по всей вероятности, потому что он сказал, что у него и другие есть какие-то винилы. В этом что-то есть. И это человек не из нашего круга.

Понимаю. Я рискну предположить, что эти события – душеобразующие моменты. Когда создается ткань души.

Ну да, может быть. Это какие-то личные вещи. Личные взаимосвязи, наверное. То, о чем я говорю, – это общее для понимания искусства как такового. Когда возникает «нечто». Оно возникает не обязательно у людей искусства, но и у вот такого продавца, который ходит на концерты. Если бы он, например, играл на тромбоне, то, может быть, он это уже почувствовал бы как исполнитель. А может, он испытывает то же самое, продавая кому-то насосы. Но он делает это не для того, чтобы впихнуть товар. Может, он с удовольствием помогает человеку что-то приобрести. Может, тогда это формируется в каком-то другом варианте. Мне кажется, что это «нечто» – просто внутреннее отношение личности к чему-то. Это что-то внутри – то, что возникает какое-то ощущение по отношению к чему-то другому, к звуку, картине, поэзии. Наверное, так.

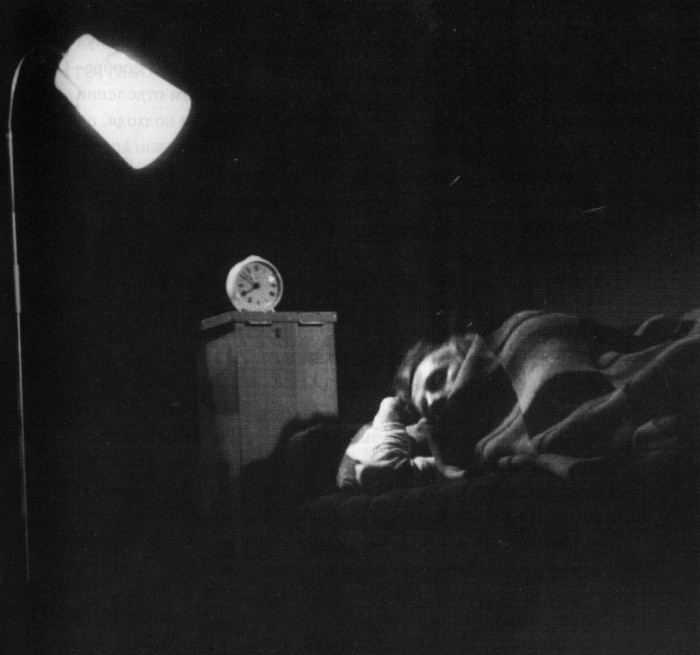

≪Домашнее музицирование в 9 комнатах≫. Концерт в Вильнюсской филармонии, 1979 г.

≪В то время, когда я находился в Африке, наше Трио пригласили на концерты в Ленинград. Ганелин с Чекасиным подготовили программу для дуэта и поехали выступать без меня. Во время концерта в Ленинграде произошла смешная история. Когда кто-то из зрителей спросил из зала ≪А где Тарасов?≫, Володя Чекасин совершенно серьезно ответил в микрофон: ≪Тарасов в Африке≫. Зал захохотал, приняв это за очередную шутку Чекасина. Когда я вернулся, мы поехали с концертами в Москву, а там, жалея программу для дуэта, Слава Ганелин придумал, чтобы я все первое отделение во время их выступления спал на диване (на сцене стояли диван, торшер, стол с чаем и бутербродами и стулья вокруг) и по звонку будильника в конце первого отделения вскакивал, хватал газету, внимательно читал и объявлял антракт. Самое забавное, что на одном из концертов в Москве, в клубе ≪Факел≫, я действительно заснул на сцене и, услышав будильник, какое-то время не мог сообразить, что происходит и где я нахожусь. Во втором отделении мы уже втроем пили чай с бутербродами, иногда подходя, по очереди или вместе, к инструментам и играя самбы или аргентинское танго. Все было микрофонизировано, и вы слышали, как звенит ложка в стакане или откусывается бутерброд≫.

Из книги Владимира Тарасова ≪Трио≫.

Фото: Григорий Талас

Меня на самом деле заинтересовало это «нечто». Мне очень нравится такое определение. В одном разговоре Александр Моисеевич Пятигорский дал определение, что история философии – это море не того, в котором есть островки того. Того самого.

Да, очень похоже. Это здорово.

Но интересно, что если бы мы додумались до какой-то конкретизации в словах этого «нечто» или «того самого», мы бы только его обеднили, ослабили...

Да, определив. Это как я говорил про музей – идешь, и вдруг одна какаято картина тебя останавливает. Вот это тот самый островок и есть. Или едешь в машине, слушаешь музыку – одна, другая, и вдруг – раз! И тебя хватает. И не отпускает, и держит, и ты должен дослушать.

Хотя мне пришла в голову мысль, что если заменить министерство культуры министерством этого «нечто»...

Ой, были бы «Рога и копыта». НИИЧАВО. Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства.

(Смеется.) Но министерство – это же слуги. Если бы они служили не культуре, а людям, которые приближают, производят это «нечто», это могло бы почти совпасть в глазах людей. Но цель этого – не просто поддержание культуры, а поддержание того, чтобы эти точки встречи с «нечто»...

Но тогда кто-то из этих островков должен стать министром культуры. Проблема в том, что художник все время в оппозиции. Поэтому какое министерство культуры, ну куда там? Художник разве туда полезет? Это же какой-то абсурд. Ему есть чем заняться. А там формулировки, бюрократия, бумаги, 2% бюджета...

А как бы вы по-английски назвали это «нечто»? Something?

Something или аnything. Однажды Майлз Дэвис играл на стадионе, там 60 тысяч зрителей, какой-то рок-фестиваль. Ведущий его спросил: «Слушай, а как это вообще называться будет?» Он не понимал, что он будет играть. И тот сказал: “Call it Anything”.

Скажите, почему джаз придумали так поздно?

И почему он так быстро ушел? Это самое молодое искусство в XX веке и самое раннее, которое ушло. В общем смысле. Сейчас он переформируется, но в какую-то другую форму. Будет ли он еще называться джазом или как-то иначе? Но надо отдать должное американцам. С одной стороны, это было развлечение, это началось с ресторана, с танцклуба, который потом пошел пешком в какую-то интеллектуальную сторону... А с другой стороны, были такие люди, как Арчи Шепп, люди, связанные с «Черными пантерами». Протест против общества как такового. Те самые знаменитые шестидесятые.

Ну все же во время «Черных пантер» джаз уже существовал.

Существовал, но одна из форм была именно такая. Это стало революцией в каком-то смысле. Особенно в этот бум шестидесятых. Шестидесятые ведь везде были шестидесятые. И у вас были замечательные фестивали, и здесь, в Литве, и Таллинский фестиваль 1967 года. Одни протестовали против войны во Вьетнаме, другие против бесконечной брежневской тягомотины, каждый по-своему. Ну мы-то все веселые в джазе. Знаете, что мы отвечали на поговорку «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь»? «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».

(Смеется.) В XIX веке появились разные умные немцы, которые придумали, как что-то рождалось из чего-то. Генезис вещей. Музыка из духа трагедии, трагедия из духа музыки. Из какого духа родился джаз?

Ну из какого сора растут цветы? Это то же самое. Первое – это начиналось с госпела, это американское движение рабов. Это желание внутренней свободы, желание вырваться. Первые госпелы, распевы – они даже больше вспоминали свои африканские корни. А потом, естественно, это развивалось и переходило в какие-то другие формы вплоть до шестидесятых годов.

То есть вы бы сказали, что джаз родился из духа свободолюбия?

Только свободолюбия. Джаз – это самая свободолюбивая музыка. Ну, может, звучит не совсем правильно, но это очень свободное искусство. Вот почему потом кто-то начал говорить, что это была музыка протеста, как говорили про наше трио. Никакого протеста мы не играли. Музыка свободы – да. Но, опять же, нам повезло, что мы не были привязаны к слову. Если бы мы начали читать, это было бы как теленку с дубом бодаться – нас бы сразу перебили. А так они вообще не понимали, о чем мы говорим, нельзя было привязаться ни к чему. Единственное, что они понимали, – что если кто-то с Запада заказывает, то почему-то все хотят именно наше трио. Вот на этом можно еще что-то заработать. А так матрешками зарабатывали, как вот все эти народные ансамбли. Ну, свобода – это да. Я помню новосибирский академгородок. Какой-то 1972 год, наверное. Первый раз мы там выступали. И потом под Москвой академгородок, я помню московскую публику – что там делалось! Я помню, как ломали зал Чайковского, когда мы там играли. Я не говорю в том смысле, что мы были очень уж популярными. Но у людей была жажда это услышать. Потому что это было совсем другое... Мы были другие, поэтому и залы были полные – мы просто играли другую музыку. И самое главное, что мы не поддались американским стандартам. Ну зачем мне быть тысячной копией Бадди Рича? Их в Америке в каждом городе как минимум десять штук. И мы начали соединение каких-то наших личностных качеств. Это дало совершенно неожиданный результат. Просто поэтому. Видимо, что-то произошло.

Вы сказали, что барабан придуман не людьми.

Ну да, иначе я бы не стал на нем играть.

Сейчас, когда вы уже лет 60 играете на барабанах, вы понимаете, почему в разных культурах шаманы пользуются именно барабаном?

Конечно, понимаю. Вот это я как раз понимаю. Это специальный инструмент. У меня есть инсталляция, называется «Гобустан». Гобустан – это стоянка времен палеолита в 60 километрах от Баку. Мы туда приехали с Виталием Пацюковым, это такой замечательный мой приятель из Москвы, и там нам сказали, что есть такой камень, который используется как барабан. Мы посмотрели этот камушек, я послушал – да, звучит как барабан. А потом кто-то из азербайджанской академии говорит: «Что вы, там в скалах есть камень метров на пятнадцать – звучит гениально. Вот это настоящий барабан!» Я его искал два года. Два лета я туда ездил, можно сказать, в экспедицию. Я его нашел. Да, он есть. Во-первых, там виден уровень последнего потопа, потому что это песчаник. Человек с этого уровня внизу – как коробка спичек, такой маленький. А наверху я увидел огромный, метров 15–16, валун, стоящий на двух камнях-резонаторах. Внизу пусто. Это инструмент, все понятно. Из этого я сделал работу «Гобустан». Я потом сообразил, что ведь тогда же еще не было колоколов.

Это христианских времен музыкальный инструмент или до?

Это больше десяти тысяч лет назад. Это гениальное место. Там еще наскальные рисунки наверху, которым непонятно сколько. Это все в Азербайджане. Но когда я ударил – как он ответил! И по скалам звук понесся... Потом я понял, что этот камень внутри пустой, поэтому он звучит как барабан. И плюс резонатор внизу – его ничего не глушит. И потом, когда я посмотрел местность, – это стойбище тех времен. Там была какая-то деревня, а это было как церковное место. Как колокола в церкви, которые куда-то зовут.

Я с очень большим уважением отношусь к шаманам и тому, что они делают. Я предполагаю, что знаю, что они делают. Вот когда американцы запустили «Хаббл» и когда мы увидели эти гениальные фотографии – что там делается! Только когда мы поймем, что это все внутри нас, а мы – маленький микрон всего вот этого, когда возникает эта связь – вот тогда возникает и музыка. Мне кто-то из американских приятелей, которые работают в NASA, дал послушать, как звучит Меркурий, звук с какого-то спутника. Фантастика! Это «нечто» появляется, когда ты понимаешь, что это гигантский мир, а мы – просто часть, малюсенькая, миллиардная, не знаю какая. Но которая присутствует в этом. A Love Supreme, как у Джона Колтрейна. Высшая любовь.

Но при чем тут барабан в этом понимании своего маленького места во всем?

Понимаете, я всего-навсего барабанщик. Но при всем при этом наша профессия становится нашим языком. У каждого своя молитва, условно говоря. И для музыканта звук, который он издает, является способом общения с чем-то, с «нечто». А мы просто можем быть свидетелями этого общения.

У меня есть работа «Колокольчики Святому Казимиру». Это меня, православного, иезуиты пригласили ее сделать. Там был такой Борута, великий человек, философ. А костел Св. Казимира – это был единственный освященный папой костел в Литве. Большевики, естественно, из него сделали Музей атеизма. Колокола на пушки, на калашниковы. И я сделал такие два колокола. Если вам повезет и вы поймаете этот западный ветер, когда они оба играют… Ну, это вообще невероятная история. Я два месяца бегал с башни на башню.

Почему?

Настроить же надо было эти два колокола! А они на разных башнях. Это надо спуститься с самого верху, пройти через костел, через основное помещение, и в другую дверь снова подняться наверх.

Держа в памяти, как тот звучал там?

Нет, звучание каждого в отдельности делается при монтаже. Тут памяти не нужно, чисто профессиональные музыкальные вещи. Слушаешь, ловишь эти ветра. А там же еще монастырь. А вдруг во время сильного ветра колокола заиграют и разбудят всех этих бабушек? Поэтому я сначала сделал замок, чтобы их закрывать – чтобы они не играли во время ветра. А потом я догадался, сделал вес маятника такой, что при сильном ветре его просто прижимает. Я там сидел несколько ночей, приходила даже прислужница, чтобы посмотреть. А я ждал этого ветра, чтобы посмотреть, как это работает.

И только при одном ветре они звучали? С одной стороны?

Нет, все время один играет, но если западный ветер, они играют оба, один на полтона ниже. Как бы они ни играли, все время какой-то перезвон церковный получается – ну или костельный. А еще у нас с Кабаковым была инсталляция «Музыка на воде». Мы построили такой медитативный мостик. И для меня было большим комплиментом, когда... Там были всякие трубки, ложки, которые я на блошином рынке напокупал, там все бренчало, звучало. А там вообще море живности – птицы, лебеди. И вдруг мы отошли в сторону, и я увидел, как эти птички садятся и чирикают вместе с этими трубками. Это просто счастье. Я их не испугал, они приняли этот звук. В принципе неважно, получается или не получается, но мы должны что-то делать. Все остальное – от нашего, наверное, откровения, если идти от Лао-цзы. Откровения настолько, насколько мы искренни. А если выражаться технически-материальным языком, насколько мы в материале. То есть насколько мы живем в этом материале, насколько мы его понимаем и воспринимаем и понимаем, что мы делаем. Потому что просто случайного успеха тоже не бывает. У каждого есть какой-то естественный опыт. А потом – раз, и вот какой-то черный квадрат. Что это такое? Вроде бы ничего, а вроде бы и вся история искусства. Вот «ничего» – это что? Лекция Кейджа, гениальная «О тишине», – это же просто потрясающе!

Один мой друг, чеченец, после нескольких разговоров со мной пришел к такой формулировке: жизнь – это импровизации перед богом. Вы согласны?

Полностью согласен. Но импровизация – это не свобода в понимании советского человека: плюю где хочу, в глаз дам кому хочу. Свобода – это одно из самых закрытых пространств. Она абсолютно ограниченна. Есть какие-то рамки – этические, эстетические, какие-то правила. Мы импровизируем в какой-то заданной форме, которую сами придумываем. Но это форма обращения к «нечто». Я так предполагаю, что это имеет право на существование. Импровизация дает живость, дает искренность.

Это важнейшее?

Конечно.

Но вы говорили, что импровизируете, исходя из нескольких известных вам композиционных точек.

Да.

А в жизни-то нет точек этих... Или есть?

Нет. В жизни есть трехчастная форма.

(Смеется.)

Вы сказали, что понимаете, почему шаманы пользуются бубном. Почему этот инструмент уводит души в настолько разные миры?

Знаете, в 1989 году была такая организация «Мир культуры», и мы с замечательной компанией – Фазиль Искандер, Юра Рост, Андрей Битов, Чекасин – плавали вокруг Европы. Тогда артистические круги были совершенно сумасшедшие, конечно. И мы придумывали всякие перформансы. Один из перформансов назывался «Барабан и мировая культура», лекцию прочитал Андрей Георгиевич Битов. В основном речь шла о том, что сначала было слово, но, может быть, все-таки палка о палку...

В смысле, может быть, сначала был звук?

Конечно. Звук произнесенный – он потом образовался в слово. И вот этот барабан, этот инструмент, он и есть...

Первичный звук.

Конечно! А почему бубен? Потому что при определенной возможности это техника барабанщиков. Просто шаманы взяли ее себе на вооружение, они ею пользуются. Там меняется внутренняя интонационная составляющая, меняется высота звука, и она не конкретная, не нотная. Мы часто говорим с Сильвестровым на эту тему: что когда появились ноты, может быть, все и испортилось. Может быть, вот это крюковое письмо, когда были распевы, было правильнее, потому что оно позволяло варьировать высоту звука в зависимости от состояния в данный момент. И вот эта кожа, натянутая на бубен, дает возможность интонирования. Конечно, любой человек, который с партитурой идет на концерт, скажет: «Ну что вы, это невозможно, это не соотносится ни с одной нотой». Но это соотносится с внутренним дребезжанием, вот этой стрункой, которая находится внутри. И я думаю, что человек попадает под очарование этого звука или, наверное, даже можно сказать – под влияние этого звука. Вступает уже физика. Когда начинается раскачивание, как, собственно, и на рок-концертах. Чистая энергетика.

Вы сказали, что шаманы взяли на вооружение то, что барабанщики знают.

Наоборот. Барабанщики-то появились намного позже. Безусловно, шаманы были первыми барабанщиками. Извините, но я тоже барабанщик. Я защищаю свою группировку.

Шаманы бубном, в частности, пользуются, чтобы менять состояние сознания. Вам барабан позволял или помогал общаться с духами?

Я не знаю, происходило ли это. Может, и было, но мне никто не сообщил.

(Смеется.)

Мне сложно сказать. Я люблю играть. Я люблю чувствовать, что становлюсь частью этого звука. Я понимаю, что я звучу, но это звучание идет не через меня, и это блаженство. Это потрясающее творческое блаженство. Это, наверное, и называется аутентичностью. Когда я чувствую, что я здесь, на своем месте, и я могу как-то соприкоснуться с «нечто». Ведь звук – это великая вещь. Все в этом мире звучит. И тишина звучит. Поэтому когда ты понимаешь, что ты ее не слышишь как слушатель, но ты соучастник этого процесса – назовем его космическим, – тогда это действительно удовольствие. Очень большое удовольствие.

Но там были другие задачи: не получать удовольствие, а лечить. И менять сознание.

Конечно. А не сидеть с партитурой: «Ой, он не ту ноту взял». Все правильно, лечить. Я вот не понимаю, можем ли мы соотноситься с лекарями, но в принципе да, лечение в этом есть. Мало того, мне много приходилось играть соло, я люблю играть соло, и я чувствую себя по-другому после этого. Я могу быть больным, мы все простываем, у нас бывает грипп, температура, но ты садишься за инструмент и – я не понимаю, каким образом, но это действительно так – все исчезает, вообще все. И после этого концерта я чувствую себя совсем нормальным и здоровым.

Неудивительно, что этим раньше специально занимались.

Было бы хорошо, если бы и сейчас занимались. Правда, был один человек, он был директором клиники, где женщины рожают. Это было лет 25 назад, он ходил на мои сольные концерты, а потом начал меня просить дать ему музыку для того, чтобы ее слушали беременные женщины. Он считал, что это может помочь развитию плода. Я, конечно, пришел от этого в ужас. И вообще, несколько запахло нацизмом. Это же насилие, а вдруг ей это...

Музыкальный терапевт израильской больницы мне рассказывал, что к нему привезли пациента, одиннадцатилетнего мальчика, который пострадал в автокатастрофе: мать и отец погибли, а он остался парализованным – только голова немножко двигалась. И вот привезли его к музыкальному терапевту, поскольку мальчик все время гневался. И в поисках терапевтического хода он нашел барабан. Он вставил мальчику в рот барабанную палочку, и тот бил по барабану. Избивал вовне свой гнев.

Потрясающе. Вот это я понимаю. Можно найти звук, который помогает.

А у вас бывают какие-то эмоции, которые барабан помогает вынести вовне?

Вообще-то нет. Потому что когда ты садишься за инструмент, ты становишься его частью, это нельзя ассоциировать вообще ни с чем.

Даже со своими эмоциями?

Нет. Можно передать определенное состояние, тогда, может быть, какая-то эмоциональная сторона возникает, скорее всего, за счет динамики, но я как раз тот барабанщик, который любит играть либо тихо, либо вообще не играть. Для меня пауза между звуками имеет такое же значение, как и сам звук. Это то, что мы называем лига или легато – переход от одного звука в другой. Я люблю играть тишину или вообще максимально тихо, насколько это возможно. Поэтому тут эмоциональная составляющая… Если говорить об уровне звука, то он или очень тихий, или очень громкий. Даже не знаю. Ты просто становишься частью некоего пространства.

Правильно ли я понимаю, что если взять партитуру Баха, то там барабаны не очень участвуют?

Там сплошные барабаны, у него все на ритме построено. Бах вообще был первый джазовый исполнитель в мире.

(Смеется.)

А чего вы смеетесь, вы послушайте Чарли Паркера и Баха. Возьмите любую бибоповую тему. Технически она будет очень похожа. Они это взяли, может быть, не специально, а подсознательно.

Один датский богослов сказал, что людям, которым не нравится читать «Малый катехизис» Лютера, нужно слушать Баха и они получат то же самое. То есть он в Бахе видел какую-то квинтэссенцию лютеранского богословия.

Да, это с богословской стороны. С музыкальной стороны там настолько мощная ритмическая основа, что барабанщики могут ему только позавидовать. Бах был барабанщиком, у него было ритмическое мышление, это правда. У него все через ритмику. Послушайте, как Гленн Гульд играет «Вариации Гольдберга» – эти темпы бесконечные, эти флэмы, форшлаги, которые просто в пальцах, в исполнении на фортепиано. То же самое можно сыграть на барабане. Техника близкая, но инструмент другой. Послушайте любую тему Чарли Паркера, Apple Pie или что угодно, и вы поймете, насколько это соприкасается с Бахом. Такое же ритмически-фактурное построение у него было изначально заложено в музыке. То же самое, что синкопа. Одна из моих работ называется «Синкопы Стравинского». Говорят, что синкопа – это джазовое производство. Ничего подобного, у Стравинского в «Весне священной» одни синкопы. Другой разговор, что они потом были сильнее отджазированы, они сели в грув так называемый. Ведь мы не можем ничего нового родить. Нот всего семь белых и пять черных. Мы варьируем одно и то же.

А какое богословие воспроизводит джаз? Какое миропонимание воспроизводят джазовые импровизации?

Дело в том, что это зависит от веры каждого человека. Я все-таки в этом смысле колтрейнист: А Love Supreme, высшая любовь. Этот образ, безусловно, есть. Какой он, мы не знаем. Но мы же чувствуем чью-то заботу о нас. Иногда меня ангел спасал, два-три раза совершенно точно. Один раз это был автомобильный инцидент в Германии, где высшая любовь меня просто спасла.

У Сэлинджера в одном рассказе мальчик Бадди молился, чтобы никакого фаворитизма бог к нему не проявлял, чтобы не было особой милости. То, что вы ссылаетесь на проявление безусловной любви в том, что вас спасло в инциденте, немного напоминает фаворитизм.

Может быть, в каком-то смысле так и есть. Но я имел в виду другое – я имел в виду нашу взаимосвязь с «нечто». Мы же не живем в пустом пространстве, мы наверняка не одни на этой планете, мы – часть какого-то большого космического организма. Когда я говорю, что это состояние становится частью музыки, может быть, более точно было бы определить, что барабанщик или любой другой исполнитель, находящийся в этом состоянии, становится не частью звука, а частью какого-то пространства. Мы просто малюсенькие микроны, частицы этого организма, мы должны функционировать и понимать. И вот музыка дает понимание взаимоотношения с «нечто». Мы опять вернулись к этому слову.

Это мироустройство, этот космос, этот порядок некоторыми воспринимается как проявление безусловной любви, а некоторыми – как безжалостная, холодная, безразличная структура. Какой миропорядок воспроизводит джазовая импровизация? В какой мир она ведет?

Мир же един. Я вот не понимаю, может ли быть какой-то конкретный...

Но вы же понимаете, что мой жизненный мир и ваш жизненный мир очень разные.

Это счастье, нас шесть миллиардов, и все разные.

Но все мы часть этого...

Организма. Правильно. То, что я говорил про Колтрейна, я имел в виду его совершенно замечательную пьесу A Love Supreme, где он играл с квартетом: Джимми Гаррисон, Элвин Джонс, Маккой Тайнер. «Высшая любовь». Это его версия как музыканта о том, о чем мы говорим, там нет конкретики. Он не принимал какую-то религию, хотя в итоге стал святым. В церкви, в Нью-Йорке. И это высшая любовь не в том понимании, что кто-то там за нами смотрит и говорит: «Ага, вот ты хороший, ты еще потренируйся, я к тебе вернусь, когда у тебя получится». Возвращаясь к той теме, почему ему, а не мне. Соприкосновение с этим есть. Оно или дается, или не дается, или открывается, или не открывается. Может, для того чтобы с этим соприкоснуться, музыка и является наиболее благодатным способом. Почему мы и ходим на концерты, слушаем, получаем удовольствие. Хотя я считаю, что это в не меньшей степени касается и поэзии...

Но так же можно было бы сказать и про классическую музыку.

Конечно.

Но я спрашиваю именно про специфику джазовой импровизации.

Специфика джазовой импровизации в том, что, в отличие от классической музыки, она первична. Классическая музыка была написана кем-то когда-то или сегодня. Дальше эти ноты несутся кому-то, этот кто-то смотрит, говорит, будет ли он играть или не будет. В джазе этого нет, джаз первичен, я имею в виду не обязательно даже джаз, вообще импровизационная музыка как таковая. Каденции в классике – то же самое. Ты должен что-то сказать в этот момент, ты должен оказаться в том времени и в том месте. Вот это «нечто», которое происходит за несколько моментов до начала концерта, это у каждого по-своему. У меня, например, минут за 15–20 что-то внутри происходит. Я могу зевать, многие меня спрашивают, как же ты будешь играть, если спать хочешь. Но как только ты выходишь на сцену, происходит аккумуляция какой-то энергии – и все выплескивается, и ты играешь час, полтора, два. Это действительно благодатная музыка, и когда все получается, ты с первого удара понимаешь, что ты в этом пространстве. Ты даже не знаешь, где ты. Срабатывает уровень какого-то мастерства. А мастерство выходит за рамки технического понимания. И не имеет никакого значения, чем ты занимаешься. Ты просто становишься частью того, что тебе предназначено в этой жизни, и это является соприкосновением с «нечто». Через то, что ты делаешь, ты соприкасаешься с «нечто». И здесь нет никакой конкретики, нельзя сказать, хорошо тебе или плохо или ты чувствуешь, что тебя любят. Тебя могут и не любить. Тут к любви нет никакого отношения. A Love Supreme – это тоже образ определенного момента.

Высшая любовь может быть и без нас.

Конечно! Конечно. Мы можем соприкасаться, мы можем наблюдать другую, вот как у Колтрейна, этот бурный квартет – для кого-то это крайний авангард, а для меня это высочайшего класса лирика. Для меня это огромное количество колтрейновских нот – это большая баллада.

Некоторые из ваших слушателей в советское время описывали воздух свободы, который веял вокруг вас и вашего трио. Но это не только в музыке, но и в жизни, в которой вы участвовали. Спрашивая о миропорядке, который воссоздается при помощи джаза, я хотел уловить духовные корни того воздуха свободы, который чувствовали люди.

Мы не были диссидентами, конечно, но мы действительно играли свободную музыку. Люди это интуитивно понимали. Учитывая, что мир был настолько фальшивый вокруг, нельзя было... Помните «Собачье сердце»? «Не читайте до обеда советских газет», это читать было невозможно. А люди интуитивно чувствовали, приходя к нам в кафе «Неринга», что это вообще другой мир, что можно жить и в этом мире без фальши, без всяких обманов. Особенно в то время, когда мы жили в такой закрытой, тоталитарной тюрьме. Плюс, как мы знаем, нужно было играть в пинг-понг, чтобы нас не выгнали, но при этом оставаться честными в музыке – только так можно было выжить. Но дело в том, что нам просто хорошо игралось. Нам понравилось в первую очередь то, что мы не пошли по стандартному пути европейского джаза, начиная копировать американские стандарты. Мы изначально стали искать свой стиль. Даже не стиль, а язык, стиль появился потом. Когда мы начали, думая о композиционном мышлении, мы поняли, что классическая форма с импровизационным наполнением внутри – это и является изначально правильным. Не просто фриджаз: вышел, дал два часа и пошел. Или, например, диксиленд, традиционный джаз – мы называем это частушки – тема-импровизация-тема. Нам это было неинтересно.

То есть в вашей музыке не было имитационности?

Не было вообще. И в этом, могу честно сказать, большое счастье.

Я хотел бы, чтобы вы соединили два элемента: настоящесть и свободу. Как то, что происходит по-настоящему, связано со свободой?

А это только так! Я вспоминаю свой разговор с Натальей Горбаневской. Мы с ней дружили в Париже, я бывал у нее дома, она меня кормила борщами. И наша литовская съемочная группа снимала документальный фильм, где они меня взяли в качестве интервьюера. Я разговаривал с Булатовым, с Володей Янкилевским, с Оскаром Рабиным, с Натальей Горбаневской. И вот я Горбаневскую спросил: «Как же так, 1968 год, как вы не испугались? Ребенку четыре месяца, коляска». Она ответила: «Это оказалось таким счастьем – я почувствовала себя свободной». Понимаете? Вот когда они после ввода советских войск в Чехословакию не могли принять насилия над другим народом и вышли на площадь. Это не касалось их семьи или чего-то личного.

То есть делать что-то по-настоящему, быть искренним, свободным – все, оказывается, соединяется в один пучок?

Да. Счастье – условное понятие, но в том понимании, о котором мы говорим, это взаимосвязанные вещи. Счастье быть свободным. И свобода делает человека счастливым. Есть много гениальных барабанщиков, которых я очень люблю, многие из них намного лучше, чем я, но я есть такой, какой я есть. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но в этом большое счастье. И в этом большая свобода. Потому что мне не нужно играть кого-то или что-то.

Это мне немного напомнило понимание сознания в немецком идеализме. В так называемой немецкой философии конца XVIII века основой сознания является свобода. Она никак не определена. Никто ей не дал содержания, она должна свободно самоопределяться.

Понимаю, да. Это когда нет никаких конкретных привязок.

Потому что человеку не задана какаято специальная роль.

Но под этим стоят какие-то определенные знания. Мы не можем просто прыгнуть из аматера в мастера. Говорят: «Вот Малевич – да я это левой ногой нарисую». Ничего подобного! Не получится. Сзади багаж все-таки должен быть. Поэтому это не просто свобода в понимании того, что из ничего мы сделаем нечто. Такого не может быть. Например, в музыке есть определенный багаж знаний. Я должен уметь играть в принципе все. Как барабанщик я должен уметь сесть в симфонический оркестр, сыграть что-то по нотам. Я должен уметь сыграть диксиленд, примерно зная форму – то или другое. Когда я был в Индии, я пошел к таблисту, который учил еще Аллу Ракха. Ему было 80 с чем-то лет, и он, значит, мне говорит: «Что вы там, европейцы, еще пытаетесь чему-то научиться?» Я говорю: «Да вы что, я в жизни не буду играть, как вы. Я никогда не научусь. Но и вы не научитесь играть так, как я. А мне нужна краска, звучание этой таблы». Он попросил: «Повторите вот эту утреннюю рагу». Я повторил. Он говорит: «Хорошо». Мы с ним неделю разговаривали. Мы вообще не играли. Это была самая лучшая школа.

А о чем разговаривали?

Мы говорили о музыке, о женщинах, про жизнь, про отношения, про все – это была самая лучшая школа. Если бы вы видели, как он гениально играет. У них совсем другая техника, на таблах играют пальцами. За этим стоит база определенных знаний. Я должен ударить в барабан именно так, чтобы получить этот звук.

А умение противопоставлено свободе?

Да.

Но оно – предпосылка свободного выражения.

Если я знаю, что мне в данную минуту надо сыграть «трррр, ррррр», я должен это моментально сделать автоматически. Я даже не думаю о том, как я это сделаю. Этим нужно владеть. А для того чтобы не думать, как это сделать, нужно в каком-то определенном возрасте заниматься часов по десять в день, тогда это в руки сядет. Так же как у философов это садится в язык, в тип мышления, это то же самое, есть та же самая техника, вы ею пользуетесь, вы как пятигорец. Там тоже есть какие-то навыки. Определенный навык построения фразы для того, чтобы она вышла в то или другое пространство, ее нужно изначально из точки А в точку Б выстроить, как в импровизационной музыке. Вы же тоже джазмены, из точки А в точку Б, а посередине импровизация. То же самое в джазе. Давайте честно признаемся, вы джазмен?

(Смеется.) Хотелось бы.

Представьте, приходит к вам молодой шестнадцатилетний человек...

Поздно. Лучше чуть-чуть пораньше, в четырнадцать.

Но пришел шестнадцатилетний. И говорит: «Я вот понял, что очень люблю барабаны, но играть не умею». Что вы скажете этому человеку?

Такие часто приходят.

И что вы говорите?

Сначала я прошу сесть и ударить – я смотрю, как у него движется рука, может он это или не может. Потому что иногда мы выдаем желаемое за действительное. Может быть, человек, который пришел играть на барабане, мог бы быть потрясающим кларнетистом. Сначала нужно понять, действительно ли ему это нужно. Если видно, что есть талант, то есть определенные технические приемы, которые можно выучить уже по учебникам. Конечно, лучше Джим Чапин, это школа полиритмии. Плюс к этому есть школа игры на малом барабане. Но это все техника.

Но барабанщик же не может по книгам учиться?

Нет, так надо же и руки поставить. Когда он выучит ноты, ты говоришь: «Сначала ты мне сыграешь отсюда досюда...» Смотришь. Надо гонять его до тех пор, пока у него это в руки сядет, он должен это запомнить.

Для начинающего барабанщика нужно присутствие мастера?

Конечно же, нужно. Мы, правда, сами научались... Для нас в тот момент мастерами были – кто? Уиллис Коновер. Time for jazz, Willis Conover speaking. 11:15 каждого вечера, «Голос Америки». Так как я родился в портовом городе Архангельске, где были только проститутки и моряки, моряки мне и привозили пластинки, постоянно. Я с удовольствием слушал того же самого Коулмана, Джона Колтрейна, Тhe Great Paris Concert Дюка Элингтона. Когда мне было лет семь, я услышал Армстронга и был просто поражен звучанием этого голоса. У которого вроде бы и голоса-то нет. Но это зачаровывало. Вот это «нечто». И мне захотелось именно этим заниматься. Родители хотели, чтобы я на фортепиано играл, а я хотел на барабане. Ну хотел – и все. Вокруг звучало это невероятное мыло, восславляющее партию, или то, что называется совершенно невероятным словом «эстрада». Это было только в этой стране.

(Смеется.)

Слушать этих диких певиц и сейчас-то невозможно, а тогда тем более. Я слушаю оркестр Дюка Эллингтона на старом проигрывателе – хороший, кстати, был проигрыватель, – а по радио тем временем поют: «Если рухнет фабричная труба, заменить ее можно без труда!» Пум-пум. «Для трубы той подойдет великан, что круглый год каждый день в кино меня зовет». Пум-пум. Больший идиотизм можно придумать? А у меня пластинка Дюка Эллингтона или Нэта Кинга Коула.

Там тоже барабан был, в этой песне?

Да, пум-пум. Поэтому и вспомнил.

(Смеется.) Вы ведь знаете, что вы смертны?

Да, конечно.

Тогда попытайтесь представить себе ваш последний день.

Попытаюсь.

Вот вы позавтракали и узнали, что, оказывается...

Осталось три минуты.

Почему три минуты? Не надо спешить. Осталось двенадцать часов. Каковы ваши действия?

Ну, пойду выпью кофе хорошего. Надеюсь, что я буду в бодром здравии это сделать. Это самое главное, чтобы было здоровье выпить кофе. С удовольствием, хороший, крепкий кофе.

Еще что делаете?

Потом, если у меня будет возможность попрощаться с кем-то, я, конечно, скажу: “Every time I say goodbye, I die a little bit”, попрощаюсь. Ну, может, на барабанах поиграю. Я просто люблю играть. И перед смертью буду продолжать. Почему не поиграть еще на барабане?

Мне нравится идея, что вы уходите, играя на барабане.

Почему нет, с удовольствием. Может, это как раз моя дверь. Может, меня Петя ждет за этой дверью.

Последний вопрос. Вам всё по барабану?

Правильно! Это сказал Юз Алешковский: «Мне всё по барабану».

Совершенно всё?

Смотря, что вкладывать в понятие «по барабану всё». Но в принципе – по барабану.

Ну, это такой культурный способ сказать, что все похуй.

Не оскорбляйте мой инструмент, пожалуйста. Барабан – хороший инструмент.

А хуй что, плохой?

Нет, тоже хороший. Тогда лучше ответить, что всё по барабану. Если что-то не по барабану, это будет длинный список. А чтобы не писать список, я скажу, что все остальное по барабану. Можно так?

Можно.