Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

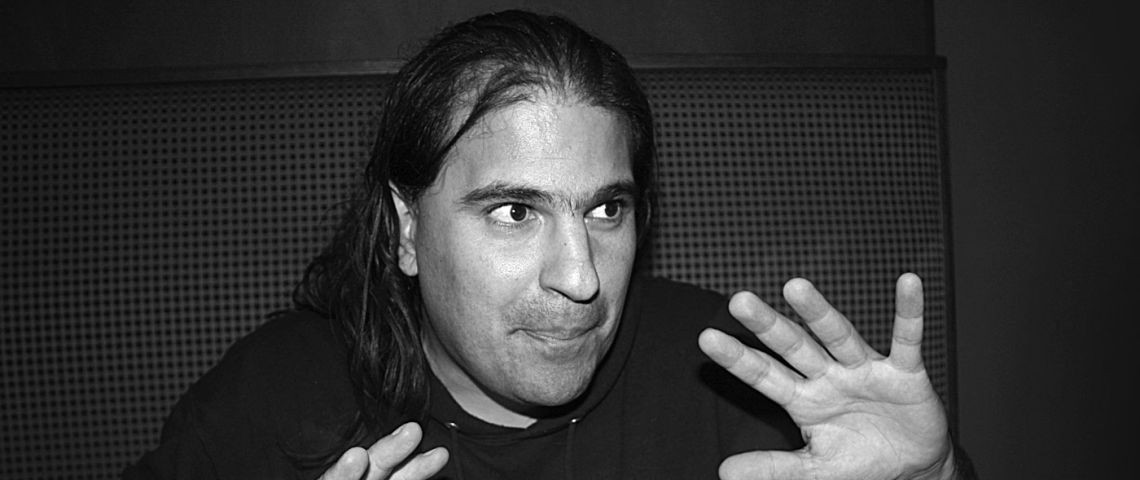

Американский физик Нима Аркани-Хамед родился в Техасе. Его родители, тоже физики, эмигрировали из Ирана. Отец какое-то время преподавал физику в очень престижном Университете Макгилла в Монреале, поэтому и Нима начал изучать физику и математику в Канаде, в Торонтском университете. Степень доктора физики он получил в одном из лучших высших учебных заведений мира – Калифорнийском университете в Беркли. Блестящее образование, помноженное на бесспорный талант, обеспечило прекрасную стартовую позицию для яркой академической карьеры, каковая, невзирая на довольно молодой возраст Нимы (род. 1972), несомненно, удалась. Годы после докторантуры, или так называемый postdoc, Нима провел в Стэнфорде, после чего получил профессорское место в том же Калифорнийском университете. Для кого-то это было бы вершиной карьеры и рабочим местом на всю жизнь, но через десять лет профессорства на западном берегу Америки Нима Аркани-Хамед получил профессорский пост уже на восточном берегу, в Гарвардском университете. Но и это еще не все. В 2008 году Нима Аркани-Хамед становится профессором Института перспективных исследований в Принстоне. А это кое о чем говорит! Институт перспективных исследований – одно из немногих научных учреждений мира, где занимаются только и исключительно фундаментальными знаниями. Сюда приглашаются самые выдающиеся ученые планеты, и они могут совершенно свободно, без каких-либо ограничений, выбирать направление исследований. Иными словами, идеальные условия для любого ученого. Предшественниками Нимы Аркани-Хамеда на факультете естественных наук этого института были Альберт Эйнштейн (его имя носит улица, на которой располагается факультет) и Курт Гедель. Среди нынешних его коллег – Фримен Дайсон, Эдвард Виттен и другие выдающиеся физики.Нима Аркани-Хамед со всей определенностью не принадлежит к прагматически и приземленно мыслящим физикам. Темы его исследований и публичных выступлений всегда были связаны с фундаментальными, даже философскими аспектами мироздания. Вопросы о количестве измерений реального мира, его симметрии и суперсимметрии, темной материи и тому подобное. Нима Аркани-Хамед – отличный и страстный оратор. В Корнелльском университете он читал так называемые «лекции Мессенджера» (Messenger Lectures). В это престижное учебное заведение раз в семестр приглашаются представители научной элиты, чтобы «прочесть курс лекций о путях развития человечества, поднять моральные стандарты нашей политической, деловой и социальной жизни». Звучит амбициозно, поэтому неудивительно, что курс лекций Нимы Аркани-Хамеда назывался «Будущее фундаментальной физики».Одной из главных движущих сил исследований Аркани-Хамеда служит вывод, что картина мира, построенная на достижениях современной теоретической физики, невзирая на ее высокую точность и возможность проверить эту точность экспериментально, содержит изъяны, на которые указывает явственное несоответствие между масштабами Вселенной и очевидной слабостью силы гравитации в сравнении с другими фундаментальными силами. По его мнению, технологические возможности, предоставляемые Большим адронным коллайдером, уже в ближайшие годы могут позволить подойти к решению этой проблемы, что вполне может существенно изменить представления физиков о строении Вселенной. Аркани-Хамед является одним из ведущих ученых в группе, предлагающей новые теоретические модели для экспериментальной проверки на ускорителе ЦЕРН.

Возможно, еще один, совсем небольшой штрих к портрету Нимы может добавить факт, что разговор Rīgas Laiks с физиком проходил в пятницу вечером в переполненном принстонском пивном баре Triumph.

Марцис Аузиньш, Хелмут Цауне

Приблизились ли вы к ответу на вопрос, почему существует нечто, а не ничто?

Коротко говоря – нет. Едва мы приближаемся к ответу на этот вопрос, едва мы начинаем понимать, как устроен мир, всегда можно спросить: а почему он устроен именно так и так? И каждый раз ответ будет разный: 400, 200 или 50 лет назад наш сегодняшний ответ бы не приняли. То есть ответ на этот вопрос будет истинным только в настоящее время. Во всяком случае, в нашей науке. Наше понимание законов природы сегодня крайне строгое. Что это за строгое, проще всего объяснить от противного. Возьмем относительно недавнюю науку времен Ньютона, когда, собственно, и зародилась теоретическая физика. Безусловно, Ньютон совершил революцию в нашем понимании природы. Скажем, даже уравнение F = ma, т.е. сила – это масса, умноженная на ускорение, рассказывает нам нечто удивительное о том, как устроен мир; грубо говоря, рассказывает, что случится с частицами, если мы знаем их исходные позиции и скорость. Есть в формуле F = ma, как и во всех законах природы, какая-то философская тонкость, ведь сам факт их истинности – или по крайней мере то, что они работают точнее других, – делает их законами природы и базовыми физическими понятиями. Из-за этого студенты часто путаются. Говоришь им F = ma, а они спрашивают: «Как вы измеряете силу, которая действует на частицу?» Да легко – достаточно просто посмотреть на ее ускорение, и из этого мы вычисляем силу. Так это тавтология, базовое понятие или что-то еще? Не тавтология. Поразительно, что природа описывается уравнениями и для точного результата достаточно указать исходную позицию и ускорение. Только исходной позиции недостаточно. Скорость – это порядок изменения позиции, верно? Ускорение – порядок изменения скорости. Поэтому для того, чтобы предсказать, что случится, теоретически могли бы потребоваться исходная позиция, исходная скорость и исходное ускорение. Или даже еще какие-либо вводные. Но оказалось, что нет. Достаточно именно этих данных – ни больше ни меньше. Исходная позиция, исходная скорость – и раз! – все можно предсказать. Это уже огромная редукция данных, необходимых для предсказывания природы. Ньютон понятия не имел, почему этих двух цифр достаточно. Они просто входили в его аксиоматику. Это вовсе не тривиальность, не самоочевидность, но этого достаточно для предсказания. Это ведь огромная редукция всех возможных способов действия законов физики. Но при этом мы совершенно свободны в своем воображении. Возьмем, например, знаменитый закон тяготения. Сила между двумя массами убывает пропорционально квадрату расстояния между ними. То есть если изменить расстояние между массами в два раза, сила между ними ослабнет в четыре. В этом квадрате расстояния, в степени 2, цифра 2 совершенно случайна. Она красивая, дает правильный ответ, но нигде в ньютоновской картине мира цифры 2 нет. Это просто некий выбор. Могло бы быть 2,01.

То есть это произвольный выбор?

Да, в том смысле, что природа так выбрала. Это правильный выбор. В рамках этой теории можно написать любую степень числа. Может быть квадрат расстояния, а может куб, а может 3,5, а может 17,779. Таких выборов очень-очень много. При этом сама эта достоверная структура была гораздо более несвободная, чем все, что было раньше. Именно поэтому она стала таким прорывом, и мы стали понимать, как должны выглядеть законы природы. Но все равно там были возможны совершенно произвольные выборы. Сегодня у нас все гораздо нагляднее.

Вчера я спросил у Фримена Дайсона, видел ли он атом, на что он ответил, что да, в Сиэтле видел атом по имени Изабель. По словам Дайсона, его можно было наблюдать в течение одной недели. А вы видели атомы?

Нет, но другие видели. Чтобы увидеть отдельные атомы, нужен электромикроскоп, и тогда ими можно даже управлять. Есть знаменитая картинка – кажется, ее сделали в IBM много лет назад: там из 20–30 атомов сложено слово IBM. Так что нас от Ньютона отличает то, что мы знаем более глубокие законы, которые вытесняют механику. Законы относительности, законы квантовой механики. И оказалось, что соединить теорию относительности и квантовую механику крайне сложно. Почти невозможно. Законы относительности говорят нам, что совершенного наблюдателя не существует. И что понятия пространства и времени могут смешиваться. Если один наблюдатель говорит: «Два события, происходящие одновременно в двух разных местах», то другой может сказать: «Они случились в разное время в разных местах».

Мне это не совсем понятно. Насколько взаимопереплетены пространство и время, если нет идеальной позиции наблюдателя? Мне кажется, что, по крайней мере в человеческом восприятии, время… Прошлое нам доступно, будущее – нет. А судя по вашему описанию, получается, что будущее теоретически получается доступным.

Нет, пространство и время не одно и то же. Но они интересным образом переплетены.

Иногда говорят, что пространство и время – разные аспекты одного и того же.

Это неточное высказывание, а точнее, неверное. Пространство – это явно нечто другое. В пространстве я могу двигаться взад и вперед, а во времени – только вперед. То есть пространство и время не совсем одно и то же, но они тесно связаны друг с другом. Согласно ньютоновскому описанию мира, существует абсолютное время, то есть некий бог с большими часами. Однако на самом деле все смешано. Позвольте привести аналогию. Допустим, в момент времени 0 ружье выстреливает в определенном направлении. Время идет, пуля движется сюда. Вот траектория пули во времени. Допустим, пуля движется в одномерном пространстве. Вот одно событие – ружье выстреливает. Вот другое событие – ружье убивает невинного младенца, потому что такой я сегодня негодяй. (Смеется.) В ньютоновской картине мира, если вы двигаетесь, точно следуя ходу событий, то увидите, что эти события происходят в разных местах. Но при этом все согласятся, что они произошли в одно и то же время. У Эйнштейна все меняется. Эйнштейн говорит, что в чьем-то уме эти события произошли в разное время в разных местах. Однако есть нечто одинаковое для всех. Время и пространство – разные величины. Время измеряется в секундах, пространство – в метрах. Но при этом у нас есть скорость света, позволяющая нам говорить, скажем, о световой секунде, то есть расстоянии, которое проходит свет за одну секунду. То есть скорость света позволяет нам преобразовывать время в пространство.

Но при этом описывается мир, совершенно точно находящийся за рамками моего восприятия.

Это началось еще в первые годы ХХ века. Дело в том, что сначала физика изучала знакомые вещи, то, что мы можем найти в окружающем нас мире. За последние сто лет все поменялось. Нет никаких оснований считать, что данное биологическое тело с мозгом особенно хорошо приспособлено для изучения Вселенной.

Если не считать того, что некоторые из этих мозгов породили математические модели, которые описывают вещи, недоступные восприятию.

Конечно.

На каком основании вы считаете, что эти модели соответствуют чему-то еще, кроме самих себя?

Физика и наука в целом в конечном итоге позволяют нам описывать результаты экспериментов, которые мы ставим либо в реальности, либо в воображении. А считаете ли вы, что мир таков на самом деле или нет, с точки зрения большинства ученых, совершенно неважно.

А как по-вашему?

По-моему, это неважно. Часто люди с более философскими умами считают нас лицемерами, которым на самом деле все равно, как устроен мир, мол, нас интересуют только наши модели. Но, вообще говоря, нас не вполне корректно так описывать. Мы действительно интересуемся тем, как устроен мир. Но мы путем проб и ошибок за последние сто лет поняли, что стоящие перед нами большие проблемы типа «почему существует сущее, а не ничто» не вполне корректны, и понять, продвигаемся ли мы в ответе на них, крайне сложно. Притом некоторые действительно глубокие истины, касающиеся природы, мы открываем окольными путями. Не обязательно бесконечно пялиться на эти проблемы, можно просто расширять границы существующего знания – пусть даже эти открытия будут хаотичными. Схема «поставь мировую проблему – реши мировую проблему» почти никогда не работает. Очень часто мы даже не знаем, как правильно сформулировать вопрос, пока не получим на него правильный ответ. Телега очень часто обгоняет лошадь. Отчасти это связано с тем, что используемые нами инструменты – то есть наш язык – недостаточно точны, чтобы определить важные и глубокие вопросы. Приведу пример: философы веками спорили о детерминированности мира, но в итоге мы выясняем, что в нашей реальной Вселенной этот вопрос неактуален, потому что, согласно квантовой механике, он не детерминирован. И мы это узнали не из философских рассуждений, а путем изучения природы. Мы знаем, как мыслить правильно, потому что у нас есть правильный ответ. Истина обладает этой удивительной привлекательностью. И правильная интерпретация, правильная философия в ее основе приходят после того, как у вас уже сложилась правильная картина мира.

Так откуда приходит правильный ответ?

Этого мы до конца не знаем, но есть нечто загадочное и удивительное в том, что самый глубокий и точный способ формулирования законов природы глубоко математичен. Математика – гораздо более точный язык, чем естественный. Человеческий язык обманывает вас, потому что вам кажется, что составленные вами предложения и вопросы как-то отражают реальность. Например, я могу спросить: какого цвета атомы? Это совершенно нормальный вопрос, и оканчивается он вопросительным знаком.

(Смеется.) Грамматически все верно.

Но это бессмысленный вопрос. У атомов нет цвета. Сам цвет состоит из атомов. Не бывает красных электронов, синих электронов, голубых электронов, фиолетовых электронов. Почему-то язык, который так помогает нам понимать мир самыми разными способами, как инструмент оказывается малопригоден. Ему недостает точности, чтобы добраться до истины. Поэтому теперь мы пользуемся математикой. Самое загадочное с точки зрения философии то, что вся эта сложносочиненная система мировых феноменов совершенно хаотична, она вовсе не такая, как говорил Карл Поппер, сухая и скучная гипотеза. Люди не могут так работать. Они оказываются в странной ситуации, особенно если область их деятельности постоянно развивается. Приходится держать в голове множество противоречащих друг другу идей, однако когда добираешься какими-то путями до правильного вопроса, получаешь на него правильный ответ и уже вокруг него строишь логическую и философскую структуру.

Я был сильно удивлен, когда увидел ваше имя под фразой «Пространство-время обречено».

Совершенно обречено.

(Смеется.) Не могли бы вы объяснить несведущему, что это значит?

Простой мысленный эксперимент позволяет заключить, что мы не можем измерять расстояние во времени до какого-то произвольно выбранного пункта. Скажем, нам нужно измерить очень маленькое расстояние. В мире без квантовой механики это было бы очень просто: берем крохотный космический корабль с маленькой рулеткой и измеряем. Ничто не мешает. Но из-за квантовой механики и принципа неопределенности нам что-то мешает, потому что если сделать космический корабль очень-очень маленьким, начинает действовать принцип неопределенности, и для измерения все более коротких расстояний нужно все больше энергии. Это основной аспект принципа неопределенности. Поэтому, чтобы измерить маленькие расстояния, нам нужны огромные акселераторы. Есть в этом некая ирония, если вдуматься. Задача этих акселераторов – измерить самые маленькие доступные нам расстояния, сами же они должны быть очень большими. Если учитывать гравитацию, все становится совсем интересно. E = mc2, то есть энергия действует как масса и имеет гравитацию. Вы же знаете, что если запихать в небольшое пространство большую массу, оно коллапсирует в черную дыру, из которой никакой информации не получить. Вы из-за этого расстраиваетесь и говорите: «Черт, давайте построим еще более мощный акселератор», но тогда получится лишь еще большая черная дыра. Ничего с этим не поделаешь.

А такое уже случалось?

Нет, пока до этого не дошло, потому что потребовались бы гаргантюанские энергии по сравнению с тем, что у нас есть на практике. На 17 порядков мощнее того, что мы наблюдали. Но все равно мы можем это представить. Этот мысленный эксперимент говорит нам нечто поразительное – что пространство и время не могут быть измерены в произвольно выбранном пункте.

В данном случае пространство-время – это понятие, описывающее нечто, что мы не можем наблюдать?

Именно так. Физика сильно изменилась за последние 400 лет, но одно осталось прежним – время. По крайней мере, будущее мы предсказывать не можем. Поэтому мы не можем знать, как бы оно выглядело – с физической точки зрения – в мире, где нет времени. Что вообще это может значить?

В некоторых ваших старых заметках вы связывали большие надежды с адронным коллайдером.

Да.

Насколько они оказались оправданны?

Пока вообще никак. Весь график работы БАК изменился. Там был взрыв, все работы приостановились, запустился он вполовину максимальной мощности и так далее. И все же открытие бозона Хиггса – это совершенно замечательная вещь.

А чем так важно открытие бозона Хиггса?

Он очень особенный, можно долго рассказывать. Первые представления о нем появились почти 50 лет назад. Это была очень естественная гипотеза в рамках квантовой теории поля. Ее обсуждали одновременно около десяти физиков. С хорошими идеями так часто случается.

Но ни один физик не объяснил этот феномен?

Они с ним столкнулись, посчитали его важным. Это большая, замечательная идея. Сейчас выяснилось, что это была еще и очень простая идея во многих смыслах. В других частях физики не было ничего даже отдаленно похожего на бозон Хиггса, столь же простого. По любым консервативным оценкам, там должно было быть нечто более сложное. Так многие и думали в течение 10–15 лет. В критическую стадию эта проблема вошла в конце 80-х – начале 90-х, когда отдельные теоретики занялись расчетами. Они говорили: даже в случае такой простой дилеммы – бозон Хиггса или маленькая частица – эти две разные картины по-разному предсказывают величину силы взаимодействия слабой силы с другими частицами. Эта сила отклоняется от наших наивных ожиданий. В теории, где нет бозона Хиггса, это отклонение составляет 1%. Если предположить существование такой простой частицы, как бозон Хиггса, отклонение составит 0,1%. Ученые сделали очень-очень подробные расчеты и поняли, чем различаются эти две картины. Потом они провели очень сложные эксперименты, чтобы измерить этот крохотный эффект, и получили данные, что он не равен 1%. А еще они получили возможный диапазон массы частицы Хиггса – примерно от 70 до 180 масс протона. Оказалось, искать бозон в этом диапазоне экспериментально крайне сложно. Случайно так получилось, что с этим очень трудно работать. Но эксперименты начались. Много разных экспериментов. И вот благодаря БАК удалось сузить горизонт их поиска, и в итоге бозон нашелся точно посередине ожидаемого диапазона. Такая вот социологически замечательная история. На радость физикам.

Прежде чем перейти собственно к физической части, стоил ли бозон потраченных на него миллиардов?

Смотря как считать. Стоит ли знание законов природы трех атомных подводных лодок или одного авианосца? По-моему, вполне.

Давайте вернемся к физике.

Да, физика тут весьма занимательная. Все дело в одном очень необычном свойстве бозона Хиггса. У большинства элементарных частиц нет никакой структуры. В этом весь их смысл. Они не состоят из еще более маленьких шариков. Частицы – как точки. Что в принципе можно знать о такой двигающейся туда-сюда точке? Да почти ничего. Только в какую сторону она движется или какие силы на нее действуют. Но есть еще одна вещь, которую мы можем о ней сказать. Все элементарные частицы обладают спином. Это угловой импульс, то есть мы можем сказать, вращается ли частица в сторону своего движения или в обратную. Все известные до бозона Хиггса элементарные частицы обладали спином. Более того, как и все в квантовой механике, спин измеряется. Оно там не просто так крутится. Единица измерения – приведенная постоянная Планка. Спиновое квантовое число электрона – Ѕ. Протона – 1. У глюонов, которые сцепляют кварки внутри протона, тоже 1. Это очень маленькие цифры – единица да половинка. Есть еще одна частица – гравитон. Мы ее не видели, но у нас есть о ней косвенные данные. Так вот, у нее спин 2. Больше пока не встречалось. То есть Ѕ, 1, 2 – вот и весь набор. Так вот, необычное свойство бозона Хиггса в том, что это первая известная нам элементарная частица со спином 0. То есть она вообще не вращается.

А как это изобразить?

Изобразить без спина как раз проще, чем со спином. Просто частица, которая движется не вращаясь. Какие-то вращаются, а эта нет, что тут непонятного?

(Смеется.)

А непонятно тут вот что. Вакуум – очень сложное пространство, потому что надо следить, что происходит на очень малых расстояниях; частицы постоянно влетают и вылетают из вакуума, там очень сложная динамика.

То есть в вакууме все время происходят какие-то процессы?

Именно. Мы ставим эксперименты в БАК, сталкиваем частицы друг с другом – иногда говорят, что БАК – самый большой на Земле микроскоп. Но что мы в нем наблюдаем? Обычно же мы кладем под микроскоп лягушку или человеческий волос и изучаем. А тут мы смотрим на вакуум. Мы делаем снимки того, что происходит в вакууме в очень короткие доли времени, но не потому, что нас интересуют частицы, из которых состоит природа, – кирпичики материи, вся эта ерунда. Мне лично на это начхать, на все эти матрешки, слои луковицы – это все химия. Что интересно – так это законы, которым там все подчиняется. Частицы – как бы алфавит. А законы – роман. Частицы раскрывают нечто глубокое о действующих законах. Мы сталкиваем частицы с очень большой энергией, изучаем эти очень мощные процессы, и если энергия значительно больше массы частицы, то массой можно пренебречь. Фундаментальные законы природы написаны языком безмассовых частиц. Дальше: безмассовые частицы обладают очень интересным спином. Представьте себе фотон – у него массы нет. Он движется со скоростью света. Остановить его невозможно. Невозможно сделать кадр, где бы он застыл. Единственное, что о нем можно знать, – вращается ли он в направлении движения или в противоположном. А теперь представьте, будто у фотона есть масса. То есть я могу его остановить, и если он вращался бы в одну сторону, я мог бы повернуть голову и увидеть, будто он вращается в противоположную сторону. Таким образом, у нас есть три вида вращения спина. Любой другой спин сводится к комбинации этих трех. Смотрите, как здесь все интересно. Есть некая четкая разница между частицами с массой и без. Если частица безмассовая, у нее может быть только два спина. А если с массой – три. У них есть дополнительная степень свободы, которой нет у фотона. Теперь можно спросить: а как это фотон проходит сквозь такую сложную среду? Почему он не замедляется? Выражаясь по-другому, почему он не приобретает массу, когда продирается сквозь всю эту муть в вакууме? Ответ такой: а как он может получить массу? Если бы он получил массу, у него было бы три измерения, а не два. Нельзя просто так ниоткуда получить лишнюю степень свободы. Так что наличие спина у частиц делает понятным, почему в фундаментально малых масштабах возможны частицы почти что вовсе без массы. С этим связано и то, почему во Вселенной есть большие микроскопические структуры, несмотря на то, что управляющие ими законы действуют на сверхмалых расстояниях.

И при чем здесь бозон Хиггса?

Все эти мои песни и пляски были ради того, чтобы подчеркнуть, что спин частицы объясняет, как потенциально возможны безмассовые частицы, однако они не могут быть гигантскими. В вакууме есть большие перерывы между квантами, и чем короче расстояния, тем они более буйные.

Так работает принцип неопределенности. Энергии все больше, расстояния все меньше. Теперь представьте, что сюда врезается протон, электрон или что там еще. Он столкнется со многими частицами на малых расстояниях, то есть получит очень приличную массу. И тут-то проявляется вся загадочность бозона Хиггса. У него нет спина. Поэтому все наши объяснения, почему у этих частиц такие маленькие массы, к бозону Хиггса не подходят. По всем вводным, он должен быть гораздо тяжелее, чем он есть на самом деле. Загадка именно в том, что нечто столь простое может объяснить природу. Дело в том, что именно наличие спина позволяет частицам быть очень легкими по фундаментальной шкале. И вот дело доходит до бозона Хиггса. И он очень легкий! Это совершенно парадоксально! Настолько, что многие считали его существование невозможным. Они думали, что роль бозона Хиггса исполняет некое соединение или частицы со спином. Во всех остальных ситуациях в природе, где происходит нечто подобное, как раз действуют подобные соединения, а не частицы с нулевым спином.

А как была установлена связь с другими микроскопическими явлениями?

Мы говорили о знаменитой планковской длине, это самое маленькое возможное расстояние. Это 10-33 сантиметров, 10-42 секунд, на 17 порядков меньше того, что мы изучаем в БАК. Этот микроскопический масштаб – фундаментальное расстояние для всей природы. На нем строится все понятие пространства и времени. Важно, что все остальные известные нам в природе шкалы длин по сравнению с этой гигантские. Вселенная безразмерна рядом с этой шкалой. Даже размер атома, ядра атома, области слабых взаимодействий – все это очень большие вещи по сравнению с фундаментальной шкалой. Это отражение того, что гравитация слабее всех других сил. И то, насколько она меньше остальных, показывает, насколько она их слабее. Тут очень важна разница между длиной Планка и всеми остальными известными нам длинами. Если бы они не так различались, гравитация была бы гораздо мощнее и мы бы с вами превратились в черные дыры, а у Вселенной никакой особой структуры бы не было. Почему существует такая большая Вселенная? Откуда берутся большие вещи?

Большое – понятие относительное.

Именно. Почему, например, слоны большие? Они ведь большие. В них очень много атомов. Но как из этого сделать фундаментальную проблему теоретической физики? Лепишь вместе 1033 атомов – вот тебе и хобот!

(Смеется.)

Вот и все. Но ведь надо думать дальше. Слоны ведь меньше планет. Почему планеты такие большие? Что определяет размер планет? Конкуренция. Они притягиваются друг к другу силой гравитации, поэтому мы должны ее исследовать. Она сводится к химической силе, к давлению внутри атома. А давление внутри атома сводится к электрическому. То есть речь идет о комбинации электрической энергии и гравитации. Размер планет можно оценить с помощью замечательной формулы, связанной с фундаментальными постоянными природы. И обнаружится, что размер планеты относится к размеру атома точно так же, как сила гравитации к электрической энергии.

Простите, но ведь планеты бывают разных размеров.

Конечно, но не слишком разных. Я же примерно говорю. Понимаете, чтобы жил слон, ему нужна большая планета, а чтобы планета была большой, гравитация должна быть слабее других сил. Почему она слабая? Потому что массы частиц крайне малы по сравнению с масштабом Планка. Опять же – если бы их массы были больше, гравитация была бы гораздо сильнее. Если бы массы были сопоставимы с масштабом Планка, мы бы все были черными дырами. Не было бы ни слонов, ни планет, ничего. И как раз массы всех элементов, всех частиц задает бозон Хиггса. Он отвечает за такие частицы с массой, как электрон. С ним связан сложный масштаб Планка. Именно масштаб Планка мы изучаем в БАК. Мы не понимаем, почему бозон Хиггса настолько легче масштаба Планка. Будь они сопоставимы, мир был бы ужасен, он бы не имел ничего общего с тем, что мы наблюдаем. Все бы схлопнулось в черную дыру. То есть для нашего существования существенно важно, чтобы бозон Хиггса был значительно легче масштаба Планка. Мы были склонны думать, что из-за взаимодействий со сложными структурами в вакууме у него должна быть большая масса. Но это не так, и мы не понимаем почему. С фотонами, электронами и другими частицами такой проблемы нет, потому что они обладают спином. Но к частицам без спина – как бозон Хиггса – это не относится. Мы впервые увидели частицу, которая кажется элементарной, но при этом вообще не имеет спина.

В ваших старых статьях говорилось о мультивселенной. Возможно, я ошибаюсь, но постулирование других измерений и мультивселенной как-то связано со слабостью гравитационных полей. Я не знаю, насколько оригинальны ваши гипотезы, и не могу их оценить. Не могли бы вы рассказать, как вы с коллегами пришли к этой идее?

Идея мультивселенной совершенно точно не оригинальна.

То есть вы не знаете, соответствует ли она какой-либо реальности или нет?

Разумеется. Многие реагируют на эту тему чрезвычайно эмоционально – мол, нельзя называть это наукой, это все фантазии. Но это не так. У нас нет экспериментальных данных, мы даже не знаем, какие экспериментальные данные нам нужны, но это одна из тех тем, которые живут на границе конкретного и неконкретного и с которыми можно работать. Основная проблема с мультивселенной сейчас не в том, что мы не знаем, как доказать ее экспериментально. Мы пока даже не знаем, есть ли в ней математический смысл. Мы не знаем, насколько она теоретически непротиворечива. В ней могут быть серьезные внутренние проблемы. Некоторые ученые пытались дать ей связное обоснование, но особых успехов не достигли. Так что имеет ли смысл гипотеза мультивселенной или нет – пока что вопрос исключительно для дальнейшего теоретизирования.

До всяких экспериментов?

Да. Вполне вероятно, они будут, если мы поймем, какие эксперименты прольют свет на эту проблему. Сейчас строится некая теория. Чтобы на основании теории предсказать результаты экспериментов, она уже должна быть хорошо проработана. Тогда можно себе это позволить. Предсказательство – дело дешевое. Но чтобы действительно подтвердить, проверить теорию каким-нибудь интересным способом, надо здорово в ней ориентироваться, во всех мелочах. Хороший пример – Эйнштейн. Он знал, что его теория гравитации и пространства-времени позволяет предсказать, на какую величину отклоняется свет, проходя через гравитационное поле Солнца. Он знал это еще до того, как вывел окончательную формулу, и отчаянно пытался убедить своих коллег заняться этими измерениями. И хорошо, что они не стали, потому что в его расчетах цифры в два раза отличались от правильных. Если бы они стали все это проверять, он бы сказал: «Ой, я передумал». Ситуация с мультивселенной такова: теоретическая часть никуда не годится. Нет пока никакой теории, есть некие основания полагать, что так может быть. Есть идея, что если выйти за пределы наблюдаемой Вселенной, на гигантские масштабы, она будет выглядеть по-разному из разных точек. И значения природных постоянных будут отличаться в разных частях Вселенной.

Другими словами, обязательность законов касается только части существующей Вселенной?

Это очень интересный вопрос. Если взять законы относительности и квантовую механику, то их достаточно, чтобы предсказать единственно возможный способ, как будет выглядеть мир в огромных масштабах. Там будет собрание частиц со спином 0, Ѕ, 1, 2 и взаимодействиями разной силы. Если у нас есть это базовое меню, все остальное уже известно и ничего с этим не поделать. То есть структура чудовищно строгая, но в реализации есть кое-какая свобода выбора. Люди часто небрежно говорят, что законы природы меняются. Если взять чудовищные популярные изложения, то там будет написано: «Все законы изменяются, и где-нибудь в мультивселенной яблоки падают вверх». Это полная херня. Нигде во Вселенной яблоки вверх не падают.

И квадратных окружностей не бывает?

Именно. Главные принципы квантовой механики, относительности, гравитации, частиц со спином 1 остаются верными в любой части мультивселенной. Однако в частностях возможна огромная вариативность. Как все это выглядит? Какова точная сила взаимодействия? Каково значение различных постоянных? Эти вещи меняются от участка к участку. До бозона Хиггса обсуждалась еще более фундаментальная проблема размера Вселенной. Не забывайте, что Вселенная может быть изогнута. Эйнштейн говорит, что масса и энергия приводят к изгибу.

К изгибу чего?

Пространства и времени. Теперь вернемся к вакууму, этому бурлящему морю вездесущих взаимодействий. В нем работают базовые принципы квантовой механики. У этой механики есть энергия. Но если в вакууме есть энергия, она должна сворачивать пространство и время. И каков может быть масштаб этого изгиба? В природе есть один фундаментальный малый масштаб, и это масштаб Планка, то есть этот изгиб должен быть в масштабе Планка. То есть получается, что Вселенная должна свернуться до 10-23 см. Или, может, мы должны расширяться каждые 10-43 или что-то в этом роде? Удваиваться в размерах каждые 30-43? Но все ведь не так. Это самое большое противоречие между прикидками и реальностью в истории науки. И это колоссальная проблема. Во-первых, мы не понимаем, почему Вселенная большая. Но даже если мы узнаем, почему она большая, мы все равно не поймем, почему планеты большие, почему слоны большие и так далее. Как можно это объяснить? Мы хвалимся, что у нас есть сногсшибательная теория, что мы так хорошо понимаем природу, тыры-пыры, и при этом мы, блядь, не понимаем, почему Вселенная до сих пор не свернулась. Почему такая фигня происходит? Очевидно, прежде чем переходить к захватывающим экспериментам, у нас должны быть ответы на эти вопросы. И они есть. Мы говорим: да, с точки зрения квантовой механики в вакууме есть колоссальная энергия, но что-то ее гасит, какая-то штука, которая оказалась там еще раньше.

Извините, не могли бы вы повторить?

В вакууме все кишит, значит, там должна быть энергия. Проще говоря, это называется плотностью энергии – количество энергии на единицу объема. Это космологическая постоянная, обозначается буквой Λ. Теперь представим, что вы наняли армию студентов и задали им вычислить этот квантово-механический эффект. Поехали! Они вычисляют, у них получается 2,761432...9. Потом они умирают с голоду, вы нанимаете следующую партию. Поехали дальше. Они досчитали до 120 знаков после запятой. Это воздействие квантовых флуктуаций в вакууме на ламбду. Вы говорите: «Спасибо, армия студентов, что вычислили. Теперь я объясню, почему Вселенная большая. Какое там значение получилось? О, аж 2,761432...9». (Смеется.) Этим мы и занимаемся. За исключением того, что не просим студентов считать, потому что они обижаются. Мы фантастически глубоко понимаем природу, но объяснить, почему мир большой, можем только так.

Можем ли мы сказать, что знаем все активные частицы?

Нет.

А раз нет, на каком основании мы можем делать прикидки?

Прекрасный вопрос. Мы можем определить вклад в вакуумную энергию тех частиц, которые нам известны. Может быть, какую-то часть мы не знаем, но можем довольно точно оценить ее размер.

Что это говорит нам о мире? Тот факт, что они реальны, говорит ли он что-нибудь мне, вам, кому-либо?

Строгость законов природы говорит нам, что Вселенная может быть только такой, какая она есть. Я думаю, один из ключевых вопросов ХХI века – существует ли более простое основание, объединяющее квантовую механику и теорию относительности. Двигаясь по этому пути, мы придем к вопросу о том, что такое пространство-время, Большой взрыв и тому подобное.

Есть ли уже какие-нибудь зацепки?

Речь идет о поразительных физических и математических свойствах, которые мы открываем в квантовой теории поля. Одна конкретная квантовая теория поля описывает мир, как мы его видим. Это знаменитая стандартная модель физики частиц, которую Вайнберг использовал в качестве основной в своей работе. Если вы суперэмпирический прагматик, вы скажете: меня не заботит старая квантовая теория поля, меня интересуют только те, что описывают мир. Но время каждый раз показывает, что это близорукий подход. Общее основание для имеющихся у нас теоретических структур лежит где-то очень глубоко. Приведу вам один пример – я как раз сейчас этим занимаюсь. Для совершенно будничных целей на БАК проводятся расчеты. Протоны наполняются кварками, которые закрепляются там глюонами, так что когда протоны сталкиваются, из них вылетают глюоны. В этом нет никакой экзотики, физика в принципе знает об этом уже 60 лет. Фейнман нам все про это разъяснил. Чтобы выяснить, что произошло, надо нарисовать диаграммы, и получишь ответ. Люди были вынуждены заниматься этими калькуляциями из чисто практических соображений. Но они были сложными. Это сложный процесс – два заходят, четыре выходят. Если открыть учебник с объяснениями Фейнмана, там примерно сто страниц алгебраических вычислений по этому вопросу. Вообще не продерешься. Но при этом мы знаем, что окончательный ответ – это одно выражение длиной в строчку.

Одно выражение?

Да, и помещается в одну строку. Все эти 100 страниц сокращаются в одно выражение. То, как Фейнман научил нас думать об этих вещах, оказалось далеко не лучшим способом. Теперь можно спросить, зачем вообще все это. А вот зачем: это делает описание процесса в пространстве-времени ясным. Однако, как оказывается, есть другие способы думать об этом, и тогда пространство-время не играет такой большой роли, при этом структурно все получается ужасно просто и ответ виден сразу. Это поразительный факт о законах природы. Их можно обсуждать самыми разными способами, с разных платформ, при этом математически они идентичны.

Есть старый анекдот про Эйнштейна, который после смерти встречается с Творцом и спрашивает его о формуле Вселенной. Творец пишет на доске формулу. Эйнштейн смотрит и говорит: «Во второй строчке ошибка». А тот отвечает: «Я знаю».

(Смеется.) Можете ли вы теоретически допустить, что в структуре Вселенной предусмотрена ошибка?

Наверное, нет, я не могу логически это представить, зато могу… Это, конечно, противоречит всему, что мы видим, но логически возможно, что на следующем этапе мы приблизимся к некоторой более строгой и удивительной структуре, которую природа не пожелает выбрать. То есть возьмут и экспериментально опровергнут то, что я больше всего люблю. Тогда я уйду из физики. (Смеется.)

Уйдете?

Конечно. Потому что впервые природа разочарует нас в своих законах. Я уверен, что до этого не дойдет, но возможно, что мы откроем, что природа не выбирает то, что мы придумали. Не просто «не выбрала», а выбрала что-то абсолютно случайное, беспорядочное. Если мы действительно дойдем до того, что есть два способа реализации закона и природа выбирает менее строгий, менее внутренне непротиворечивый, чем то, что мы своим несчастным человеческим умом можем представить, то это и будет ошибка в мироздании.

Допускаете ли вы существование бога и духовного мира, чего-то более очевидного, чем материя?

В загробную жизнь мне верится с трудом. И духовный мир в таком неабстрактном смысле тоже не представить. Разумеется, можно без всякой связи с чем-либо думать, кто создал и запустил мирозданье. Без проблем. Есть он там или нет, мне все равно. Я никогда не верил в сверхстрогое разграничение науки и религии, будто они никак не пересекаются. Насколько я могу сказать, либо они малозначительны и никак не связаны – и тогда не о чем говорить, – или, если есть о чем говорить, если религия претендует на знание мира, то у нас будут проблемы. С другой стороны, со мной такое регулярно раз в полгода случается – я думаю: «Бля, Вселенная существует! С ума сойти». Она откуда-то появилась. Почему она существует? Меня немного утешает, что мы четыре тысячи лет назад начали об этом систематически думать. Вполне вероятно, что для ответа потребуются понятия и способы мышления, которые гораздо страннее и непонятнее, чем те, которыми мы пользуемся сейчас. Мне это напоминает замечательную сцену в «Энни Холл»: мальчик Вуди Аллен приходит с мамой к доктору, и она жалуется, что его беспокоит, что Вселенная расширяется. Мама его спрашивает: «Ну расширяется, тебе-то что?» (Смеется.) Но вот ведь! Беспокоит его, что она расширяется. Хорошо думать об этом раз в полгода, иначе будешь ходить по улицам и кричать: «Вселенная существует! Боже мой!» – и в итоге тебя переедет грузовик. Но совсем без этого тоже нельзя.

Спасибо вам.

Спасибо вам. Было очень весело.