Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Набарочный бархатный сумрак натыкается взгляд, пытающийся узнать больше, чем изображено на переднем плане: стол, на столе тарелка с нарезанной кусочками сельдью, стакан с пивом и ломоть хлеба – уместившиеся в картине альфа и омега мира. «Завтрак» – излюбленный жанр натюрмортов старых голландских мастеров – обычно немногословен, как только что вставший с постели человек, для которого он и предназначен. Бессмысленно выяснять, есть у него аппетит или нет, ибо в состоянии утренней созерцательности язык со всеми его вкусовыми рецепторами, похоже, еще спит, и единственный орган чувств, проявляющий признаки жизни, – это зрение: глубокомысленный взгляд сверлит еду cтоль же бескорыстно, как обращается с ней малое дитя. По-моему, это единственный адекватный способ рассматривать столы с угощениями на натюрмортах голландцев XVII века. Как младенец раскапывает в овощном пюре каналы, по которым соус несет вниз по течению ладьи-кусочки мяса, или возводит в кисельном море защитные дамбы, чтобы присоединить к манным берегам новые отрезки суши, так и Нидерланды XVII века напоминают неслыханную Страну изобилия, где привычка есть вызвана наконец-то не голодом, а подзуживаемой благополучием жаждой экспериментировать и узнавать.

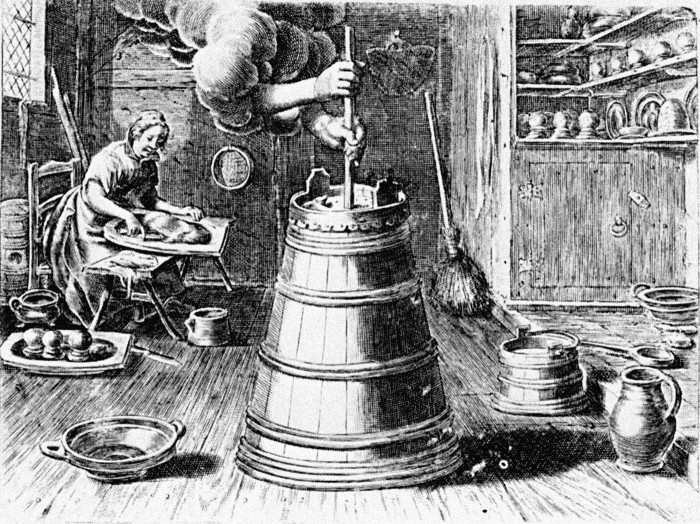

Создание мощного флота, успешная международная торговля и независимость, завоеванная в борьбе с испанской короной, так обогатили нидерландцев, что за короткий исторический срок стандарты их жизни изменились до неузнаваемости. Можно сказать, что вместе с Нидерландами родился присущий новому государственному правопорядку обычай оснащать быт новым кухонным оборудованием. Удовлетворение, которое получали бюргеры от новой кухонной утвари и роскошной импортной посуды, от колониальных товаров и позаимствованных из других культур кушаний, превратилось в особую грань патриотического самосознания, которая оттачивалась с таким пылом, что в конце концов стала угрожать существованию нового государства, – несмотря на роскошный образ жизни граждан, городские управы не сумели собрать достаточно средств ни на войну с Англией в 1652 году, ни на противостояние альянсу захватчиков в 1672 году и время от времени были вынуждены издавать законы, ограничивающие склонность бюргеров к пиршествам.

То, что деньги действительно было принято тратить довольно экстравагантно, подтверждает вышедшая в 1612 году поварская книга Koockboec oft Familieren Keukenboec. Многие ее рецепты были позаимствованы у знаменитого повара римских пап Бартоломео Скаппи, которого даже попрекали за его кулинарный талант – кардиналы, мол, во время конклавов намеренно затягивают принятие единодушного решения, чтобы как можно дольше предаваться греху изысканного обжорства. То, что раньше было по карману только верхушке Римской католической церкви, теперь ставили себе на стол бюргерыпротестанты, и у них всегда находился повод для торжеств. Наряду с годовщинами и семейными торжествами с помпой отмечали отплытие моряков в дальнее плавание и возвращение торговых судов в родной порт, офицерские банкеты стрелков-ополченцев с их строгими застольными церемониями и ритуалами укрепляли служебную иерархию в не меньшей степени, чем учебные маневры. Традиция запечатлевать пиршества в групповых портретах требовала от художника редчайшего мастерства социальной эквилибристики – следовало придать композиции картины характерную для подвыпивших участников бравурность и одновременно соблюсти диктуемое протоколом размещение за столом и положенные по рангу каждому портретируемому обязанности во время пиршества.

Из года в год блюда на банкетах подавались по строго регламентированному сценарию, в котором учение о питании древнеримского врача Галена из Пергама было подчинено целям патриотического воспитания и пронизано христианскими аллегориями. В первый заход вносили блюда, которым надлежало пробудить аппетит участников застолья, – марципановые шарики, виноградное пюре, сваренные в сахарном сиропе кренделя и свинину в винном желе. Слоенка из жаренного на вертеле холодного мяса певчих птиц, украшенная их язычками, должна была способствовать оживленной беседе. Во второй заход подавалось разного рода жаркое: телячья щитовидная железа в баклажанном соусе, жаворонки в лимонном соке, перепелки с каперсами, голуби в сахаре, нашпигованные куропатки, запеченные на вертеле козьи окорока и щедро проперченная говядина. К третьему заходу на столы ставили тушеное и вареное мясо, был тут и фаршированный гусь, обваленный в миндале и подаваемый с сахаром и корицей, тушеная телятина с петрушкой, пироги с мясом птицы и крольчатиной, фрикасе из козлятины, миндаль в чесночном соусе и суп из капусты с колбасками. Отдельно обносили рыбой и дарами моря, а завершалось пиршество айвой в марципане, фруктовыми тортами, жареными каштанами, сыром и вафлями. Рог изобилия мог внезапно иссякнуть, чтобы отдать долг «пище свободы» – обыкновенной селедке, которую вождь борьбы за независимость Мориц Оранский назвал «выпущенным из пращи камнем, которым нидерландский Давид убил испанского Голиафа», имея в виду лов сельди как основу благополучия Нидерландов и финансовый источник военной мощи. Особое место отводилось хутспоту [hutsepot], главному блюду национальной кухни, – тушеному мясу с овощами, процесс приготовления которого соответствовал местной ментальности: тщательно отобранные ингредиенты, сбалансированные пропорции, уважительное отношение к набору продуктов, умеренность в приправах, неторопливость при приготовлении и задумчивость при поглощении. В традиционном рецепте представлен чуть ли не весь спектр народного хозяйства Нидерландов XVII века: животноводство, молочное хозяйство и овощеводство, основа местного сельского хозяйства, давали мясо, масло и овощи, а международная торговля поставляла индийские специи, левантийские цитрусовые и средиземноморский уксус.

Мясная похлебка с овощами не отличалась внешней привлекательностью, поэтому, вероятно, ее и нет в натюрмортах. Но это не решает загадки, связанной с творчеством старых голландцев: несмотря на разнообразие подаваемых на пиршествах блюд, из картины в картину кочуют одни и те же мотивы и ограниченный набор кушаний. На этот факт можно и не обратить внимания, если не знать, что в наши дни меню обычно состоит из трех или четырех блюд, подаваемых в определенной последовательности – закуска, суп, второе, затем сладкое и в завершение чашечка кофе, – и что вошло в обычай оно в конце XIX века как обед в манере à la russe, копируя распространенный в России обычай за один заход подавать только одно или два блюда. До этого c каждой переменой блюд появлялась целая тьма самых разных разностей, и одновременно с соленой свининой гости не возражали против крем-шнита, а поверх марципановых шариков готовы были хлебать суп из капусты. На торжествах зажиточных голландцев было принято делать четыре или пять заходов, и в каждый подавалось одновременно от восьми до тридцати и более блюд. Взаимосовместимость блюд определялась главным образом позаимствованным из вышеупомянутого учения о питании положением, что темперамент человека зависит от равновесия четырех телесных элементов в организме. Чтобы поддержать баланс воздуха (теплый и влажный), земли (холодный и сухой), огня (горячий и сухой) и воды (холодный и мокрый), повара старались комбинировать различные вкусы и противопоставлять текстуры. Влажность рыб, обитателей вод, следовало осушить глотком белого вина. Птицы, до этого летавшие и потому наполненные воздухом, подавались нафаршированными более ощутимой материей. Овощи, произраставшие в земле и потому сухие и холодные, требовалось тушить или варить на пару.

Однако в голландских натюрмортах этим принципам уделяется столь ничтожное внимание, что невольно возникает вопрос: а идет ли вообще в них речь о пище?

Один из наиболее радикальных подходов допускает, что возникший в мастерских фламандских и нидерландских художников на рубеже XVI и XVII веков жанр натюрморта – чуть ли не тайное прибежище сакрального искусства, подвергавшегося погромам реформистов-иконоборцев. Поклонники иконографических ребусов в недоочищенном грецком орехе видели Христа, а в скорлупе ореха – крест, к которому он был прибит; скромный обед, состоящий из хлеба и селедки, якобы символизировал воздержание во время поста; омар, в свою очередь, был символом воскрешения и пасхального разговения. Филигранный реализм старых мастеров способен превратить телесную оболочку в прозрачную мембрану, через которую в ритме вдоха и выдоха проникает дух, не дающий провести четкую грань между сакральным и профанным. Например, Рембрандт заставляет тушу забитого и освежеванного быка пылать во тьме сарая так, словно нервные окончания только что содранной кожи все еще горят от боли. С раскроенной грудью, прибитый за разъятые ноги к деревянной поперечине, он, пожалуй, даже у зрителя, далекого от знания эпохи и христианских аллегорий, может вызвать аналогию с распятием на кресте, с воплощением Бога в бренном теле. Однако находить религиозные параллели в каждом надкушенном пироге, головке сыра или щепотке табака было бы уже слишком. Иногда сигара – это просто сигара, как сказал бы Фрейд.

В этом контексте имеет смысл подробнее рассмотреть работу голландского художника XVI века Питера Артсена «Мясная лавка с изображением бегства в Египет» (1551). Сюжет из Библии здесь дан величиной чуть ли не с булавочную головку и находится в глубине картины, на переднем же плане доминируют круги колбасы, баранья нога, телячьи и свиные головы, пара забитых кур, бычье подбрюшье и миска со свиным жиром. Тут же и нетипичные для мясной лавки продукты – рыба и калачи, лепешки, похожие на ватрушки, брусок масла и под прилавком корзина с овощами. На первый взгляд перевернутые соотношения секулярного и религиозного сюжетов кажутся неоспоримым морализаторством в отношении материального мира, который побеждает духовное. Зато сколь тщательно исполненными предстают нашему взору мирские блага! Свиные ножки заботливо уложены на курчавые листья салата, круги колбасы покоятся на накрахмаленной скатерти, в начищенных трудолюбивыми руками котлах, жестяных чайниках и оловянных тарелках отражается солнце, а в центре на белом фоне отливает бархатом мягкая морда теленка, придавая раздробленной композиции четкую центростремительность. Если тут и царит противопоставление мирского и духовного, то мирское пытаются оправдать старанием, любовью к порядку и хорошим вкусом: благополучие – не что иное, как результат сурового, тяжкого труда, и наслаждение им не роскошь, не расточительность, а постоянное возобновление народного хозяйства.

Революционную идею о том, что мирские пороки индивида идут на пользу общественным интересам, поскольку способствуют развитию народного хозяйства, в начале XVIII века сформулировал, шокировав многих своих соотечественников, живший в Англии нидерландец Бернард де Мандевиль. Однако за сто лет до этого свой вклад в формирование сознания его соотечественников внес столь излюбленный ими жанр натюрморта: в условиях благополучия потребление – это не столько вопрос морали, сколько вопрос стиля.

Нидерланды были первой европейской страной, мощная экономика которой столкнулась с колоссальными объемами сверхпродукта, страной, не имевшей типичных для того времени механизмов его поглощения: ни изысканных придворных традиций, ни пышной католической церкви, ни развитого в светских кругах меценатства. Поэтому единственным руслом, по которому утекал стремительно растущий капитал, было частное пространство, домашний обиход. Жанр голландского натюрморта за столетия своего развития наглядно отразил возрастающую роль потребления в нидерландской экономике, утонченные приемы стимулирования алчности пуритан-кальвинистов и обучения их навыкам кокетливого обхождения с проблемами морального свойства.

Первыми были уставленные тяжеловесными предметами столы харлемских художников Флориса ван Схотена и Флориса ван Дейка – ontbijtes, в переводе на другие языки фигурирующие обычно как сцены завтрака, а вообще обозначающие легкую еду в любое время дня. Складки тщательно отглаженной камчатной скатерти, игнорируя законы перспективы, всегда пересекаются под прямым углом и уходят на задний план параллельными прямыми, разделяя поверхность стола на равные прямоугольники, блюда на которых расставлены с характерной для шахматной доски точностью – они не соприкасаются, не расталкивают, не перекрывают друг друга. Яблоки, сливы и вишни местного происхождения разбросаны по столу рядом с лесными орехами, словно пешки. Элегантные бокалы a la façon de Venise олицетворяют слонов, поставленные друг на друга головки сыра (нижние – большие и желтые, значит, совсем свежие, верхние – выдержанные, серо-зеленого цвета) – ладьи. Игроки еще новички, все силы в шахматной партии тратятся исключительно на стратегию.

Изящество стиля появляется позже, у Питера Класа и Виллема Класа Хеды, чьи монохромные банкетные столы отличает умение объединить предметный мир в целостную картину, которую сейчас назвали бы «стилем жизни». Точка зрения здесь гораздо ниже, чем в более ранних работах, значит, сидящие за столом, приноровившись к новым обстоятельствам, с удовольствием откинулись в креслах. Чтобы угрызения совести по поводу моральных аспектов роскоши не испортили идиллического настроения, предметы, выходящие за рамки прозаического, – эксклюзивная посуда, серебро, экзотические заморские деликатесы и домашние яства – обрели характерную для старых добрых традиций патину, в иллюзорных рамках обыденности их объединяет монохромное тоновое единство: максимально использована амплитуда серого цвета, в то время как все прочее профильтровано через оливково-зеленый.

Когда притворяться уже больше не имело смысла, картины завтраков и банкетов сменились натюрмортами, насыщенными барочной роскошью, – pronkstilleven. Вместо селедки на них устрицы и омары. Вместо льняной скатерти – персидский ковер. Стол буквально ломится от угощений, поданных на серебряных тарелках и китайских фарфоровых блюдах, однако раб-негритенок продолжает пополнять груду южных фруктов, из которой по виноградинке отщипывает пестрый попугай – главный, кто выиграл от решения художников поколения Абрахама ван Бейерена и Виллема Кальфа отказаться от монохромной палитры.

Популярность у нидерландцев жанра натюрморта в немалой степени объясняется спецификой финансирования ими своих судостроительных верфей и связанной с этим активной торговлей. Вкладчики разного калибра объединялись в группы, чтобы покупать и строить торговые суда, сообща владеть ими и фрахтовать грузы. Войти в предприятие мог любой вне зависимости от величины капитала, так что среди партнеров были и зажиточные торговцы, и капитаны, владевшие значительной долей, и матросы с докерами, вкладывавшие в предприятие гроши. Именно поэтому большинство населения было косвенно заинтересовано в сбыте заморских грузов, следило за новинками в ассортименте и проявляло больший или меньший интерес к их появлению в быту. Подобная система существовала и в рыболовстве, позже она была внедрена на пивоварнях, мельницах и текстильных мануфактурах. Многие из изображенных на натюрмортах предметов, безусловно, были не по карману широким слоям населения, но это не означало, что им был безразличен присущий этим вещам товарный потенциал. Именно здесь и следует искать объяснение тому, что в натюрмортах встречаются чаще всего именно эти, а не другие предметы из широкого перечня продовольственных товаров.

Насколько тесно в сознании нидерландцев XVII века продукты были связаны с их коммерческим аспектом, можно судить по тому, что экономические аргументы мелькают даже в медицинских трактатах. Знаменитый амстердамский врач Стефан Бланкаарт в трактате «Стол гражданина, способствующий долголетию без болезней» (De Borgerlyke Tafel, om Lang Sonder Ziekten Gesond te Leven) рекомендует употреблять как можно больше масла, ибо «оно – одно из величайших благословений, дарованных нашей земле Богом, а кроме того, в высшей степени полезно и прекрасно продается». В руководстве врача из Дордрехта Йохана ван Бевервейка «Сокровищница доброго здравия», одной из популярнейших в свое время книг о правильном питании, раздел о «побочных плодах» животноводства начинается стихами, прославляющими молочные продукты нидерландцев: «Сыр, масло, молоко, пахта, яйца и мед. / Тут и принц наестся до отвала. / Польза их очевидна. / Но то, что дает корова, полезно вдвойне; / кто не верит, пусть обратит свой взор на Голландию, / что шлет свою снедь на все четыре стороны света; / сытные свои продукты отправляет она в дальние страны, / ведь они по вкусу каждому. / Она раздает их со своих полей во всех направлениях. / Полезная вещь, когда мучает голод!»

Столь же важную функцию, как и башни из брусков сыра и обязательная тарелка с маслом, на картинах старых мастеров выполняет и хлеб. Опираясь на свои врачебные наблюдения, Йохан ван Бевервейк уподобляет тело человека плотина, которую постоянно приходится укреплять, и укреплять ее лучше всего хлебом. Однако хлеб для повседневного потребления Нидерланды производили не сами, а ввозили из стран Балтии (вот одна из главных причин глубокой привязанности латышей к черному хлебу: в отличие от ржи, пшеницу владельцы имений изымали на экспорт).

Непригодность местных сельскохозяйственных земель для возделывания зерновых была в Нидерландах главным стимулом развития судоходства, и именно международная торговля хлебом, а не волнующиеся хлебные нивы была основой основ благосостояния Нидерландов XVII века, за что Амстердам и называли «хлебным амбаром Европы»; это позволяло Нидерландам, единственной из всех стран, избегать голода в неурожайные годы. То, что в натюрмортах среди прочего изобилия присутствует ломоть хлеба, можно истолковать и как указание на непрерывную цепочку купли-продажи, обеспечивавшей экспорт зерна: в порты Балтийского моря парусники шли с грузом сельди и соли, позже – с колониальными товарами, чтобы обменять их на рожь и пшеницу, которые, в свою очередь, в неурожайные годы можно было перепродать, а прибыль инвестировать в приобретение вина, сухофруктов и предметов роскоши. На одной из картин Флориса ван Схотена хлеб с маслом даже украшен вишнями, сливами и черной смородиной, чтобы любому было понятно, насколько ввоз зерна облегчал жизнь собственному сельскому хозяйству, предоставив ему специализироваться на более подходящих к местным условиям и рынку отраслях.

Поскольку амбары перекупщиков зерна никогда не стояли пустыми, что позволяло прожить и в самые трудные годы, нидерландцы смогли взглянуть иначе и на традиционный для алтарных картин библейский сюжет о сорока годах, в течение которых евреи были обречены блуждать по пустыне, прежде чем попасть из Египта в Землю обетованную: питались они одной лишь манной небесной, которую посылал им Господь и которой хватало лишь на один день, потому что назавтра она уже кишела червями. Мораль притчи – беспокойство о дне грядущем следует заменить надеждой на милость Божью – утратила свою актуальность, однако в истории о происхождении слова «манна» заключена возможность солидаризироваться с евреями в их удивлении перед неограниченным диапазоном экзотики в сфере питания. Строки Исхода «И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: Man hu – что это? Ибо не знали, что это» теперь можно было отнести и к нидерландцам, с азартом извлекавшим выгоду из привозимых из дальних стран благ и готовым с удовольствием разглядывать их даже на картинах. Старые мастера изобрели смесь из свинца, олова, желтого пигмента и взбитого яйца, которая в комбинации с умбровой глазурью позволяла имитировать характерную пористость кожуры лимона. Они создали в жанре натюрморта специфические подвиды, изображавшие то не так давно распространившийся порок курения табака, то сексуально развращающее поедание устриц и сладостей, популярность которых умножили потоки сахара из латиноамериканских колоний. И каким бы невзрачным ни казался перец в бумажном пакетике, он смотрелся достаточно хорошо, чтобы получить место на первом плане, соответствующее его статусу колониальной драгоценности.

«Манна» – ключевое слово нидерландских натюрмортов. Но не потому, что старые мастера ответили в своих работах на вопрос «Man hu – что это?». Скорее наоборот. С поразительным старанием тиражируя в тысячах версий определенный ассортимент пищевых продуктов, они постепенно заменили чудо благосостояния элементарным фетишизмом. Повторяемое снова и снова со временем начинает восприниматься как реальность и аксиома. Приходит день, и в стоящей перед тобой тарелке уже не роются каналы, не сплавляются баржи из кусочков мяса и не строятся плотины. Но все вокруг довольны и счастливы: ребенок наконец начал есть.