Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

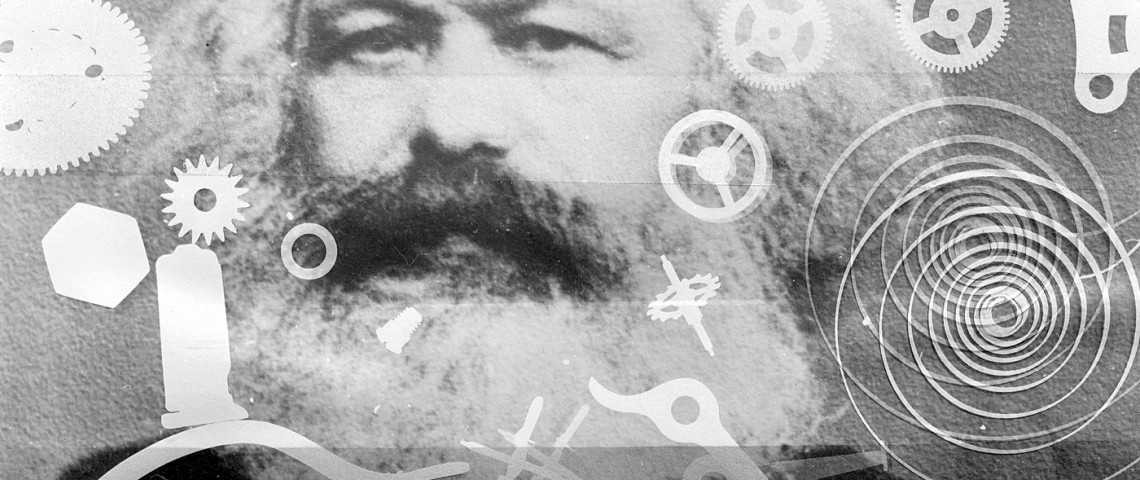

Боюсь, все, что можно написать о Карле Марксе, уже написано. В тысячах статей и исследований, сотнях книг легко обнаружить весь спектр мнений: от восхищенного признания и взвешенного анализа до возмущения и ненависти. Добавить к этому океану литературы я могу лишь собственную точку зрения на наследие Маркса. Я венгр, житель Восточной Европы, родился в 1928 году, начал взрослеть в конце Второй мировой войны. Мой образ мыслей формировался под влиянием грандиозных исторических впечатлений: опустошительная для моей родины война, Холокост, освобождение от нацистского господства, коммунистическая партия и приход социализма, Венгерская революция 1956 года и ее разгром, реставрация социалистического режима, неудавшиеся эксперименты 1960-х годов по внедрению рыночного социализма, созданию социалистического общества с человеческим лицом, падение социалистического режима и экспансия капитализма, демократия, пришедшая на смену диктатуре, и финансово-экономический кризис последних лет. Лишь мы, обитатели восточноевропейской части мира, те, чей возраст приближается к семидесяти-восьмидесяти годам, можем заявить, что на собственном опыте испытали, что такое смены режима, глобальные трансформации или как минимум резкие политические повороты – вперед и назад, туда и сюда, причем пережили мы все это не единожды, не дважды, а целых восемь раз. Противостояние капитализма и социализма, столкновение основополагающих характеристик двух систем, тектонические преобразования – изменения всемирно-исторического масштаба интересовали Маркса более всего, их он и пытался понять. Нас же подобные вопросы занимали не только в интеллектуальном плане – мы эти изменения пережили. Именно непосредственные впечатления, а не исключительные аналитические способности дают нам возможность добавить что-то свое к обширному и ценному корпусу литературы о Карле Марксе.

Я излагаю не какую-то коллективную позицию восточноевропейской интеллигенции, но делюсь своей личной историей. Жизнь каждого индивида уникальна и отличается от других. Могу, однако, добавить, что моя собственная история во многих отношениях типична. Пусть не весь мой жизненный путь, но отдельные его фазы могут отражать схожие фазы в жизни других индивидов. После выхода в свет автобиографии «Силой мысли» многие сообщали мне, что, знакомясь с тем или иным отрезком моего жизненного пути, узнавали в нем свою историю. Вот и на этот раз, описывая, что связывало меня с идеями Маркса в разные периоды жизни (и истории, определявшей мою жизнь в длительной перспективе), я надеюсь на эффект узнавания.

Подростком я много читал, буквально проглатывал не только шедевры мировой литературы, но и труды по философии, истории – однако до 1945 года умудрился не прочесть ни одной книги Маркса. Ни дома, в кругу приличной буржуазной семьи, ни в школе, где обучались дети представителей верхушки среднего класса, не оказалось никого, кто дал бы мне марксистскую литературу. И все же пару лет спустя я сознательно объявил себя марксистом.

Что послужило причиной столь быстрой перемены и сильного влечения к Марксу?

В самом чувствительном возрасте – в период полового созревания – я сначала столкнулся с дискриминационными законами в отношении евреев, а затем – с унизительным преследованием. Я был вынужден прятаться, бежать, бояться. По окончании осады Будапешта я сразу осознал: отца депортировали в Освенцим и там убили, а старший брат не вернулся с принудительных работ. Исходя из собственных исторических изысканий и личных переживаний, я понял: в войну и истребление народов нас ввергли гитлеровский режим и его венгерские приспешники. После войны создавалось множество партий, и я довольно быстро примкнул к коммунистам. Первая мысль, приведшая меня к ним, сводилась к следующему: коммунистическая партия единственная на протяжении десятилетий последовательно, под страхом преследований боролась с режимом Хорти – режимом, который допустил впоследствии приход к власти нацистов и заключил союз с Гитлером. Именно коммунисты были самыми последовательными противниками фашизма. Мое место было среди них. В партию я вступил именно поэтому, а не потому, что поддерживал программу по социалистическому преобразованию общества – о ней я тогда знал мало, да и сами коммунисты не очень-то ее обсуждали.

Когда же я начал ходить на собрания и лекции молодежного коммунистического движения, то принялся читать и брошюры, издаваемые партией. Коммунистическая идеология казалась мне симпатичной, а социалистические идеи – убедительными.

Так, меньше чем через год после освобождения страны я добрался до Маркса. Мне было восемнадцать лет, когда я впервые взял в руки «Капитал» (на немецком языке, венгерского перевода тогда еще не было), и мы с моим самым близким другом строчка за строчкой тщательно проработали текст, делая подробные выписки.

Здесь позволю себе прерваться и обратить внимание на последовательность событий. Мое первое обращение к Марксу было определено не интеллектуальным импульсом; первичным было политическое сближение, участие в деятельности коммунистической партии, а уж потом пришло влияние, оказанное самой книгой. Мое знакомство с Марксом не было результатом выбора из различных идейных течений, экономических или философских школ. Оно началось с того, что среди многообразия политических движений, партий и идеологий я выбрал коммунистическую партию, и она раскрыла передо мной том Маркса.

Я бы мог долго перечислять, какие аспекты «Капитала» оказали тогда на меня самое сильное воздействие, остановлюсь лишь на некоторых.

По мере чтения книги более всего меня покорила четкая логика, строгость мысли и аргументации, точность в использовании понятий. Во мне очень рано проснулась особенность, которую мои близкие и коллеги иронически называют «манией порядка». Я плохо воспринимаю непоследовательность, перепрыгивание с темы на тему как в серьезных работах и лекциях, так и в обыденной речи. Маркс сразу привлек меня чистыми и прозрачными конструкциями своих разборов, ясностью понятий.

Пусть не при первом прочтении, но в дальнейшем, когда я уже основательнее познакомился с трудами марксистских авторов, сильное впечатление на меня произвел еще один момент. У меня сложилось ощущение, что, став марксистом, человек получает в руки ключ, способный отомкнуть любой замок. В его распоряжении оказывается аналитический и понятийный аппарат, обладающий универсальной объяснительной силой. Что бы ни рассматривалось – историческое событие, экономическая проблема или театральное представление, в распоряжении марксиста есть все инструменты, чтобы провести анализ. И это создает у него чувство превосходства. Какой-нибудь Х или Y может лучше разбираться в эпохе становления капитализма, поскольку годами ее изучал, но он не марксист, а я – марксист и потому лучше понимаю этот исторический период. N. N. может обладать более совершенным литературным вкусом и быть специалистом по эстетике и драматургии, но он не марксист, а я – марксист и потому способен лучше постичь истинные достоинства и недостатки драмы.

Молодые интеллектуалы жаждут получить некое универсальное объяснение мира. Кто-то находит его в вере, в определенной религии. В наши дни многие экономисты или представители других общественных наук, получившие современное образование, полагают, будто любое человеческое действие и общественное событие можно объяснить посредством теории рационального выбора. Обрести универсальный инструментарий для объяснения мира мне помог марксизм – точнее, тот вид марксизма, который считали своим марксисты в моем интеллектуальном окружении. И речь здесь не о безвестных дилетантах, а о мировых знаменитостях – таких как венгерский философ Дьёрдь Лукач или экономист Йенё Варга. Я чувствовал: чем основательнее я познакомлюсь с Марксом и его выдающимися последователями, тем скорее у меня в руках окажется ключ, отмыкающий все запоры.

Третья причина моего увлечения Марксом (на самом деле действовала она на меня параллельно первым двум) – эмоциональная; я искренне разделял горячую преданность Маркса всем угнетенным и обиженным. Судьба распорядилась так, что последний военный год лишил меня удобств буржуазной домашней жизни. В течение нескольких месяцев я выполнял тяжелую физическую работу на кирпичном заводе. Рабочие приняли хилого, но старательного паренька дружелюбно. Я бывал у них в гостях и волей-неволей сравнивал просторную элегантную квартиру своей семьи с их тесными жилищами, обильные домашние обеды со скудным рабочим рационом. С тех пор во мне зародилось чувство солидарности. «Капитал» оказался поразительной книгой и с этой точки зрения: холодный экономический анализ и теплое человеческое чувство, ненависть к эксплуатации неотделимы в ней друг от друга.

Время шло, я все глубже осваивал учение Маркса и его последователей – так продолжалось до 1953 года, до смерти Сталина и наступления бурных событий, ставших поворотными в жизни коммунистических партий и стран, находившихся под их властью. Поворот случился и в моем сознании.

И на этот раз изменения начались не в интеллектуальной сфере, не потому, скажем, что я вдруг прочел работы критиков марксизма. Я убедился, что Маркс заблуждался в фундаментальных вещах, отнюдь не благодаря критическим публикациям. Совсем иные причины поколебали даже не сложившуюся уже жесткую систему мышления, но веру. Я встретил бывшего коллегу, старого коммуниста; никакого преступления он не совершал, но его бросили в тюрьму и пытали. До того момента я не знал, что во имя коммунистических идей тайная политическая полиция под пытками вынуждает арестованных давать фальшивые признательные показания по прямому указанию высшего партийного руководства. Обрушилось моральное основание моих убеждений. Если такие вещи можно делать от имени коммунистической партии, следует ждать и большей беды!

Задним числом я понимаю, что до указанного поворота у меня в сознании сформировался своеобразный защитный механизм. Я верил в коммунистическую идею не только умом, но и сердцем, потому и возникли защитные преграды, не «пропускавшие» в сознание идеи, чуждые марксизму и социалистическим доктринам. Если мне попадалась работа, автор которой спорил с Марксом, я пренебрежительно отгораживался от нее на том основании, что это предвзятое мнение врага. Мне казалось, что я освобожден от необходимости давать отпор противоположному мнению, используя приемлемые для себя идеи. Подобный настрой присущ не только убежденным коммунистам, но в большей или меньшей степени характерен для любых фанатиков. Обвинитель или судья от инквизиции, функционер террористической организации, посылающий на смерть самоубийц, миссионер, проповедник-фундаменталист или одержимый харизматичный политик могут быть интеллигентными и образованными людьми, обладать выдающимися умственными способностями, но собственная фанатичная вера ставит жесткую и непроницаемую преграду между их образом мыслей и контраргументами. До тех пор, пока в их душах сильны моральные опоры веры, никакие взвешенные рациональные доводы не смогут их переубедить.

Как только рухнули этические основы, разом открылись все шлюзы и хлынул бурный поток критических мыслей. Интеллектуальному в узком смысле повороту в моем сознании вновь предшествовало нечто иное. На этот раз предпосылки таились не в политической сфере, но в области морали. Когда открылись шлюзы, я уже был готов к аргументации. Я по очереди сравнивал все ранее усвоенные положения и методы марксистской теории с открывшейся мне критикой. Я принял новые идеи и вдруг обнаружил в себе критическое восприятие уже и на интеллектуальном уровне. Я взглянул в лицо тем проблемам, от которых прежде всегда отмахивался – даже если они присутствовали на периферии моих размышлений.

В тот период я был журналистом, писал об экономике. Мне часто приходилось сталкиваться с несообразностями: с расточительством, отсутствием дисциплины, плохим качеством, самыми разными проявлениями дефицита. Никакими инструментами для анализа всех этих проблем политэкономия Маркса меня не снабдила. Что же это за экономическая теория, если она не в состоянии сказать ничего по существу реальных экономических проблем? Проблема была не в том, что теория давала неверный ответ на вопросы, но в том, что она вообще эти вопросы не ставила. Я начал серьезно изучать концепции оппонентов Маркса, и передо мной вдруг открылся новый мир идей. Соперники Маркса с большим или меньшим успехом занимались именно теми вопросами, которые оставались нерешенными в экономике, существовавшей непосредственно вокруг меня. И пусть часть исследуемых ими проблем возникала только в условиях капиталистической экономики, тем не менее их теории систематически обращались и к универсальным явлениям (вопросам эффективности, например, или к производству и потребности, к связи спроса и предложения), ведь и при социализме, и при капитализме они сохраняют одинаковую важность.

Появились у меня сомнения и по поводу тех положений, которые Маркс и его последователи не игнорировали, а сами выдвинули после длительного изучения. Приведу лишь один пример – часто цитируемые утверждения Маркса о накоплении нищеты. В первом томе «Капитала», в главе, где речь идет о всеобщем законе капиталистического накопления, автор заявляет: «Накопление богатства на одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе». Соответственно, последователи Маркса говорили об относительном и абсолютном обнищании. Но при этом не только мои поверхностные впечатления, полученные в зарубежных поездках, но вся заслуживающая доверия статистика однозначно подтверждала, что в развитых капиталистических странах средний уровень жизни людей, живущих собственным трудом, существенно возрос, если сравнивать с ситуацией столетней давности. (Никто, естественно, не может отрицать, что нищета не исчезла и там.) Речь не о мелком недоразумении, не о легко исправимом заблуждении. Положение о грядущем обнищании пролетариата – краеугольный камень, на котором покоятся окончательные выводы марксизма. Если правда, что нищета непрерывно растет и приобретает все более массовый характер, гнев миллионов уже должен был уничтожить капитализм.

Я последовательно знакомился с критикой марксистской доктрины, эта учеба длилась несколько лет. Постепенно все больше положений, играющих важную роль в марксистской экономической теории, становились для меня неприемлемыми. Наконец я дошел до того, что отверг и теорию трудовой стоимости – параллельно с признанием теорий, качественно объясняющих реальное изменение цен, зарплат, расходов, прибылей, причем по мере прогресса в исследованиях по данной теме разрыв с марксизмом происходил все быстрее.

Но вернемся назад, в период, предшествовавший революции 1956 года. С середины 1950-х годов из энтузиаста и наивного строителя социализма я превращался по нарастающей в резкого критика режима.

Духовное перерождение среди моих современников шло неодинаковыми темпами и разнилось по форме. Одни разом отказались от прежних взглядов, другие делали это шаг за шагом, защищая от уничтожения каждый отдельный фрагмент идеологии. Кто-то начал реформу собственного мышления рано, кто-то, оттягивая до последнего, принялся за дело с опозданием в несколько десятков лет. Однако в конечном счете духовная трансформация всех представителей интеллигенции произошла под воздействием совместно пережитых исторических потрясений. Утопленная в крови Венгерская революция 1956 года, затем – Пражская весна 1968 года и ее подавление, возникновение в Польше движения «Солидарность» и последовавшие за этим аресты и введение военного положения стали потрясением для тех, кто начинал как убежденный марксист и коммунист. Все сильнее сомневались даже те, кто пытался сохранить хотя бы обрывки прежнего мировоззрения. Мучивший нас вопрос был одним из главных вопросов ХХ века: что же это за система, которую называют «реальным социализмом»? Неужели она столь неизбежно связана со всеми пережитыми нами мучениями: начиная с нищеты, технического отставания, хронического дефицита в экономике и заканчивая подавлением свободомыслия, жестоким полицейским террором и Гулагом? Или же весь этот горький опыт – всего лишь искажение, вызванное преступно неправильным воплощением, и на самом деле сложившаяся система не имеет ничего общего с Марксом, его теорией и заявленной в ней программой действий?

Сформулирую иначе: несет ли Маркс ответственность за то, что произошло в Советском Союзе под руководством Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, в Китае Мао Цзе Дуна и в остальных странах, где власть оказалась в руках его учеников?

Многие проигрывали в воображении следующий сценарий: как бы повел себя Карл Маркс, окажись он – таким, каким был в свое время – телом и душой в ХХ веке, где-нибудь в Будапеште, как бы он прожил свою жизнь? Предположим, он бы начал свой путь коммунистом, но мятежный дух быстро направил бы его в ряды противников коммунистического режима. В пятидесятые он, вероятно, попал бы в лагеря, а если бы избежал подобной судьбы, принял бы участие в неистовых идейных спорах, подготовивших почву для революции 1956-го. Маркс наверняка был бы среди революционеров, и если бы очередная волна репрессий миновала его, безжалостно критиковал бы в самиздате экономику советского образца. Подобные фантазии оправдывают Маркса как человека с присущим ему критическим взглядом на мир и отдают должное его смелости и верности принципам, но при этом игнорируют поставленный выше и по-настоящему актуальный вопрос: какова связь между теоретическими идеями Маркса и историческими реалиями социалистической системы? Попробую дать лаконичный ответ, в первом приближении: социалистический режим (не прекрасная воображаемая утопия, а то, что было на самом деле, что я пережил лично) воплотил в себе план Маркса.

Резкость этого утверждения многих неприятно поразит. И все же повторю: по моему убеждению, то, что сформировалось после 1917 года в коммунистической части мира и просуществовало до 1989 года, по сути, было воплощением социалистической системы, которая, по Марксу, должна была возникнуть в противовес капитализму. Это можно подтвердить историческими фактами.

Марксистская мысль отталкивается от центральной аксиомы о том, что отношения собственности при капитализме частнособственнические. Для уничтожения капитализма необходимо передать средства производства в общественную собственность. До тех пор, пока определяющим фактором остается частная собственность, кооперацию между людьми, обмен благами и распределение производственных сил координирует рынок. Рынок – плохой регулятор, он необозрим и анархичен. Благодаря общественной собственности производственные силы и в конечном счете распределение человеческого труда станут прозрачными и плановыми.

Приведу несколько цитат, чтобы доказать, что все вышесказанное – действительно идеи Маркса (а не просто марксистские мысли, разбавленные или неверно понятые учениками). Цитирую первый том «Капитала»: «Монополия капитала становится оковами того способа производства, который вырос при ней и под ней… Бьет [последний] час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют». Еще одна важная цитата: «…постоянная анархия и периодические конвульсии, неизбежные при капиталистическом производстве…» – пишет Маркс в работе «Гражданская война во Франции». В том же абзаце читаем столь часто поминаемые слова об общем плане: «…объединенные кооперативные товарищества организуют национальное производство по общему плану…»

Сравним теперь изложенные выше теоретические положения с реальностью социалистической системы, сложившейся в Советском Союзе и других коммунистических государствах. Две главнейшие черты реальной системы – как раз то, чего ждал и что предписывал Карл Маркс:

1) система очень близко подошла к полному уничтожению частной собственности на средства производства (хотя ее изуродованные, загнанные в тесные рамки обломки еще кое-где сохранялись), сделав основой общественную собственность главным образом в форме государственной собственности;

2) система максимально приблизилась к полному отказу от рыночной координации (ее следы остались в черной и серой экономике); на первый план вышли централизованное планирование, бюрократическая координация и принудительное хозяйствование.

Речь здесь идет не о выхваченных наугад второстепенных признаках социалистической системы, а о двух фундаментальных чертах экономического порядка.

Когда я дискутировал об этом с зашоренными марксистами, одним из привычных контраргументов с их стороны был следующий: режимы Сталина или Мао использовали имя Маркса лишь в качестве отвлекающего символа, почитали его как святого заступника, а на деле никакого отношения к нему не имели. Я пытался опровергать эту аргументацию цитатами из Маркса и Энгельса. У этих режимов было полное право ссылаться на Маркса, поскольку они действительно занимались реализацией поставленной им грандиозной исторической задачи.

(В скобках замечу, что такая характеристика подходит для нынешней компартии Китая – она действительно вешает портрет Маркса на стену в качестве «святого заступника», прикрывая политическими церемониями свою реальную политику. Китайская компартия рассматривает марксизм как ложную идеологию. Система, над которой эта партия возвышается, по сути своей носит капиталистический характер, поскольку доминирующей формой собственности стала частная, а главным механизмом координации – рынок. Таким образом, за последние 20–30 лет в Китае сформировалось нечто совершенно противоположное программе, заложенной Марксом, и произошло это раньше, чем в остальных социалистических странах.)

Упрямые защитники марксистского учения не любят, когда их ставят перед неоспоримым фактом: российская большевистская партия и ее преемницы в других странах занимались воплощением в жизнь марксистской программы преобразований. В ряде американских университетов мне не раз попадались неглупые, интересующиеся студенты, называвшие себя «радикальными экономистами». Они добросовестно изучали произведения, которые считали политически приемлемыми, и были готовы признать и даже как следует проработать теории и методики, относящиеся к т.н. мейнстримной экономической теории. При этом они всячески противились более глубокому знакомству с коммунистической экономикой СССР или стран Восточной Европы. Эта экономика казалась им явлением неинтересным, не побоюсь даже слова «отталкивающим»; она была явлением, от них далеким и никак не связанным с мыслями, которые эти студенты уважали и принимали. Я расцениваю такое поведение как страусиную политику.

С подобным феноменом я сталкивался не только среди молодых студентов. Есть ученые, отличающиеся открытостью мышления и широтой знаний и предпринимающие попытки заново оценить марксистскую теорию. Но даже самые выдающиеся из них вообще не рассматривают исторический опыт Советского Союза, дореформенного Китая и стран Восточной Европы. Такие имена, как Ленин и Сталин, в этих произведениях не фигурируют.

По моим представлениям, интеллектуальная и политическая порядочность требуют честного ответа на вопрос: какое отношение имеют идеи Маркса к воплощенным в реальности социалистическим режимам? Какое отношение имеет Маркс к Ленину и Сталину? Рискну предложить собственный прямой ответ. Относительно ответа можно спорить, однако правомерность вопроса вряд ли подлежит сомнению.

Экономика, исключающая частную инициативу и рыночную координацию, обречена на административное регулирование сверху. В рамках такого механизма дисциплину и выполнение распоряжений приходится обеспечивать административным путем. Социалистическая система не может функционировать без репрессий. Если аппарат подавления ослабить, он рано или поздно рухнет. Так произошло с Советским Союзом, а после его распада – и с остальными коммунистическими государствами Восточной Европы.

Сюда же относится позиция Маркса по вопросу диктатуры и демократии. Если бы он собственными глазами увидел, что происходило в пыточных кабинетах ЧК или сибирских трудовых лагерях, то, вероятно, содрогнулся бы. Но до тех пор, пока дело сводилось к написанию текстов, Маркс и Энгельс с пренебрежением рассуждали о пустой, формальной буржуазной конституционности, парламентаризме, демократии и отстаивали идею диктатуры пролетариата.

Недавно я перечел знаменитый спор Ленина с Каутским – книгу Каутского «Диктатура пролетариата» и ответ Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918). Карл Каутский пишет в объективной, спокойной манере; он твердо верит в социалистическую идею, однако остается преданным сторонником парламентской демократии. Каутский выражает беспокойство, опасаясь, что во имя интересов пролетариата могут подавить волю большинства, злоупотребить властью, а меньшинство будет лишено защиты. Ленин с едкой усмешкой, очерняя своего соперника, опровергает все доводы Каутского. Если читать с сегодняшних позиций, все опасения Каутского оказались оправданными. В отличие от Ленина, он прав по всем пунктам, за исключением того, что касается анализа позиции Маркса и Энгельса. Именно Ленину, а не Каутскому удается подкрепить собственную точку зрения убедительными цитатами из двух великих пророков идеи. Ленин воспроизводит известные слова Маркса: «Рабочие на место диктатуры ставят свою революционную диктатуру» – и цитирует Энгельса: «Победившая партия бывает вынуждена удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие». Ленин утирает нос Каутскому еще одной цитатой из Энгельса: «Государство есть не что иное, как машина для подавления одного класса другим, и в демократической республике ничуть не меньше, чем в монархии».

В этой части полемики Каутский не в состоянии подкрепить свои аргументы подходящей цитатой. Он тоже приводит слова Маркса о революционной диктатуре пролетариата и вынужден добавить к ним печальный комментарий: «К сожалению, Маркс недостаточно прояснил, как он понимает эту диктатуру». Ни у Каутского, ни у сегодняшних исследователей Маркса – авторов, во многом ему симпатизирующих и вполне объективных, – мне не встречались цитаты, в которых бы Карл Маркс, блестящий политический аналитик, столь многосторонне описавший связь государства, угнетения и свободы, всерьез бы рассматривал связь между демократическими институтами и правами человека или исследовал опасные стороны диктатуры. Маркс игнорировал саму проблему, трудноразрешимые вопросы институциональной защиты прав и свобод человека. Это пренебрежение глубоко впитал Ленин и остальные приверженцы марксизма.

Утверждение, согласно которому демократия – это всего лишь диктатура буржуазии, и, значит, ее надо революционным путем заменить на другую диктатуру, размывает жесткое разграничение между демократией и диктатурой. После прихода к власти Гитлера западные коммунисты начали с ужасом понимать, что «формальная», «буржуазная» демократия, парламентаризм, правовое государство, законность – не обман, а незаменимые ценности еще и потому, что могут на уровне институтов обеспечить защиту тем, кто хочет говорить и писать, вечным критикам правительства, радикальным реформаторам общества и в их числе таким интеллигентам-искателям духовной истины, к которым относился и сам Маркс.

Предположим, во времена Маркса различия между демократией и диктатурой, между диктатурой буржуазии и диктатурой пролетариата еще могли казаться пустыми словопрениями. Но сегодня в глазах тех, кто пережил тиранию Сталина, Мао, Ракоши и прочих диктаторов, эти слова обрели иное значение. Сегодня мы уже видим, что пренебрежительное отношение к демократии в работах Маркса подготовило почву, на которой выросла тирания Ленина-Сталина-Мао, а сторонники марксистских идей утратили способность сопротивляться репрессиям.

Слово «ответственность» в заголовке я употребил явно не в уголовно-правовом смысле. Распространение ошибочной идеи само по себе не преступление. Но и об «ответственности» речь идет не в рамках этики. Выступив за уничтожение частной собственности и рынка и отказавшись признавать значимость парламентской демократии и правового государства для защиты прав человека, Маркс не нарушил этических заповедей. Я говорю исключительно об интеллектуальной ответственности. Провозглашая некую мысль, способную подвигнуть на общественные действия, мы, наряду с непосредственными исполнителями, тоже несем ответственность за то, что произойдет, и за последствия происходящего. Чем большее воздействие оказывает наше слово, тем серьезнее ответственность. Никто и никогда не оказывал на людей большего влияния своими мыслями и заявленной программой действий, чем Карл Маркс.

После распада социалистической системы среди интеллигенции в разных уголках планеты стал довольно популярным взгляд, согласно которому идеям Маркса раз и навсегда пришел конец. История, однако, этот взгляд опровергла. Я не раз сталкивался с дерзкими и высокомерными рассуждениями, что Маркс, мол, давно в прошлом, к чему заниматься немодными идеями.

На сегодняшнем этапе, в разгар кризиса, возникают совершенно противоположные настроения. Маркс снова в ходу. В политических и журналистских кругах стало модно ссылаться на пророчества Маркса-провидца при описании ужасов приближающегося краха капитализма. «Капитал» вдруг стал бестселлером.

Обе эти тенденции необоснованны. Маркс сделал достаточно, чтобы вписать свое имя в историю политики и духа. Многие его мысли не утратили актуальности до сих пор и помогают понять мир. К этому я еще вернусь, но прежде обращусь к т.н. «восточному ренессансу» марксизма. У Маркса действительно повторяется пророчество, согласно которому в капитализме действуют силы саморазрушения, ведущие к окончательному кризису и краху системы. Но даже самые горячие сторонники Маркса признают: ход его мыслей, объясняющих окончательный крах капитализма, труднопостижим, загадочен, а то и вовсе ошибочен[1. Мысли Маркса на эту тему принято интерпретировать следующим образом: тенденция к снижению нормы прибыли в нижней точке ведет к невозможности капиталистического способа производства. Большинство критиков подвергает сомнению саму тенденцию – ссылаясь как на теоретические рассуждения, так и на исторические факты. Я, со своей стороны, согласен с критиками.].

Я пророчествами не занимаюсь, но личный опыт подсказывает: значительные перемены в мировой истории часто происходят неожиданно. Не знаю, как будет устроено общество в будущем. Могу сказать лишь одно: на моем горизонте закат капитализма не наступит и уж тем более не воплотится в жизнь предсказание Маркса о повсеместной смене капитализма на социалистическую систему. Основы капитализма кажутся мне слишком крепкими для подобного сценария. Вопрос этот разрешит отнюдь не поединок между пророчествами, но грядущая история. Сегодня мы можем лишь с полной уверенностью утверждать, что в данный момент капиталистическая экономика переживает глубокий кризис – но при этом продолжает жить.

Ежедневно мы читаем в прессе заявления политиков и журналистов о начале «советизации» западного мира. Действительно, на что еще может указывать тот факт, что в отдельных странах правительство не раздает спасительные субсидии даром, но требует взамен право собственности. (Отметим, речь идет о такой государственной собственности, которую правительство потом сможет приватизировать, – если только в США и Великобритании к власти не придет коммунистическая партия, нацеленная на внедрение советской модели любой ценой.) Разглагольствующие о «советизации» и введении социализма демонстрируют не только незнание Маркса, но и отсутствие представления об истории СССР и реальных чертах социалистической системы.

На самом же деле стоит подчеркнуть, что в первом и третьем томах «Капитала» можно обнаружить гениальные рассуждения о том, как периодически возникает чрезмерная кредитная экспансия и как ее влияние служит причиной кризисов. Маркс первым – или одним из первых – обратил внимание на то, как экспансия кредитования ведет к перепроизводству (если использовать его же терминологию), то есть к производству, превышающему реальный спрос, а также к созданию чрезмерных мощностей, необходимых для достижения завышенного уровня производства. Ускоренная экспансия продолжается до тех пор, пока цепочка кредитования не начинает неожиданно рваться.

В последние десять-двадцать лет академические экономисты и финансисты-практики стали замечать, какие опасности таятся в безответственном открытии кредитов и ошибочном расчете рисков. Высказывались даже предложения по предотвращению проблем, но их никто не услышал. Искать этих трезвомыслящих аналитиков следует не в марксистских кругах, не среди радикальных противников капитализма, но в рядах верных последователей капитализма, критиков существующей кредитной практики.

Возвращаясь в рамки субъективного повествования, хотел бы остановиться на том, что лично для меня остается самым поучительным из той части марксистского наследия, которая сохранила ценность по сей день. Гениальный ум ученого обрушил на нас настоящий поток идей и аналитических инструментов. В своем коротком эссе я вступил в спор с отдельными довольно значимыми идеями Маркса и подчеркнул, что не принимаю их лично. Однако – и здесь я продолжаю выступать от собственного имени – есть масса важнейших марксистских подходов к научному мышлению, которые я по-прежнему разделяю. Приведу лишь несколько примеров.

Когда речь заходит о «творческом» разрушении, мы, как правило, ссылаемся на Шумпетера. Мы думаем о предпринимателе, который внедряет новый продукт, новые технологии, новые формы организации и завоевывает новые рынки. И наряду с этим об описанном у Шумпетера капиталистическом развитии, которое разрушает старый мир и навязывает обществу свой собственный мир и способ производства. Заметим, однако, что Маркс и Энгельс гораздо раньше описали этот процесс, созидательную и разрушительную силу капитализма в памятных первых строках «Манифеста коммунистической партии». В трактовке марксистской политэкономии капиталист играет особую роль в организации процесса технического обновления.

До и после Маркса внимание большинства экономистов было сосредоточено на состояниях равновесия, а при рассмотрении рыночного эквилибриума – на особом случае равновесия спроса и предложения. Позднее экономическая наука назвала это особое состояние равновесием Вальраса. Наряду с Мальтусом, Маркс стал пионером в той области исследований, которая рассматривает состояния, отличающиеся от рыночного равновесия, причем не только случайные колебания рыночного (вальрасовского) равновесия, но и длительные отклонения. В этой связи Маркса особенно занимал рынок рабочей силы, где предложение превышает спрос не на короткое, а на длительное время. Исследуя явление, названное им «относительным перенаселением», Маркс попытался дать ему не демографическое, а экономическое объяснение. Сегодня экономика, изучающая рынок рабочей силы, называет длительный избыток предложения на этом рынке «равновесием безработицы». Мало кто вспоминает, что первым об этом заговорил Маркс. Со своей стороны, подчеркиваю, что именно Маркс научил меня тому, как важно следить за длительными отклонениями от рыночного равновесия.

Детально я не знаком с историей возникновения и введения в научный оборот понятия «капитализм». Думаю, не ошибусь, если заявлю, что долгое время большая часть политиков, публицистов и обществоведов связывала внедрение этого понятия и противопоставление реальной, исторически сложившейся капиталистической системы социалистическому порядку (приход которого во времена Маркса можно было лишь предугадать) с именем Карла Маркса и марксистским направлением мысли. Маркс считал этот новый мир не утопией, но исторической реальностью, а ее наступление – совершенно вероятным.

Такое формирование понятия тесно связано с теорией Маркса о сменяющих друг друга способах производства, не схожих между собой в самых существенных проявлениях.

Эта важная составляющая марксистской идейной конструкции и по сей день сильно влияет на ход моей мысли. В одной из своих работ я назвал подход, направленный не на выделение одной части, одного-единственного сегмента экономики или политической, культурной, идейной сферы, но на охват состоящего из частей целого, «системной парадигмой». Он сосредоточен именно на том, как различные элементы зависят друг от друга, какие между ними возникают взаимные влияния. «Системная парадигма» не описывает систему как статичный моментальный снимок, но пытается постичь ее динамику, понять, как она реализуется в истории. Маркс – великий первопроходец и несравненный мастер системных парадигм. Он и экономист, и социолог, и политолог, и историк в одном лице. Тогда никто еще не употреблял слово «междисциплинарный», но он уже показал на своем примере, как преодолеть узкие границы отдельной дисциплины и вести исследование с позиции универсального обществоведения.

Меня часто спрашивают, марксист ли я. Ответ мой однозначен: нет[2. Сегодня в Восточной Европе на этот вопрос отрицательно отвечают даже те, кто в 1989 году преспокойно преподавал «диамат» или «политэкономию». У меня иные личные предпосылки для такого заявления. Я начинал как марксист, однако в ноябре 1956 года, после того, как советские танки вошли в Будапешт, я заявил секретарю местной парторганизации о своей политической позиции: «Учтите, я не марксист». Впоследствии это заявление создало мне немало проблем в академическом мире, где быть марксистом считалось обязательным в прямом смысле слова.]. Меня относят к австрийской школе, к кейнсианцам, неоклассикам, неолибералам и т.д. Я же на все определения отрицательно качаю головой. Я не принадлежу к безусловным последователям какой бы то ни было конкретной школы или какого-либо «-изма». Пусть это делают другие, я на себя ярлыки вешать не дам. Скорее, признаюсь, что фрагменты моего сознания – говоря ироничными словами Энгельса – смешиваются в эклектичное варево. Если бы я хотел себе польстить, то, скорее, заявил бы, что стремлюсь к интеграции разных идейных течений. Когда мне нужно назвать тех, кто оказал на меня самое значительное влияние, я обычно упоминаю Шумпетера, Кейнса, Хайека, но на первом месте всегда стоит имя Карла Маркса.