Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Два связанных, но различных, ничем не подтвержденных допущения лежат в основе целого ряда исторических и современных предрассудков: ум и его способности каким-то образом зависят от пола человека или же принадлежность к определенному полу не оказывает никакого влияния на мышление и ум. И аристотелевское мнение о женщине как неразвитом мужчине, и мифическое представление, что мужчина – дегенерировавшая женщина, наталкивают на мысль, что только один из полов способен полноценно чувствовать, воспринимать и мыслить. С другой стороны, невнимание или нежелание обратить внимание на вопрос, какое влияние на восприятие и мышление человека оказывает то, что человек является мужчиной или женщиной, уравновешивается сложностью этого вопроса: неясно даже, глядя с какого конца он или она может хотя бы обозначить возможность нетривиальной рефлексии или по меньшей мере траекторию более или менее вероятной интроспекции. Намного легче анализировать влияние половых различий в историческом, социальном, политическом или юридическом разрезе. Никого не поражает, как мало женщин среди сохраненных историей философов. Двадцатый век с Ханной Арендт и Элизабет Энском в этом плане щедрее.

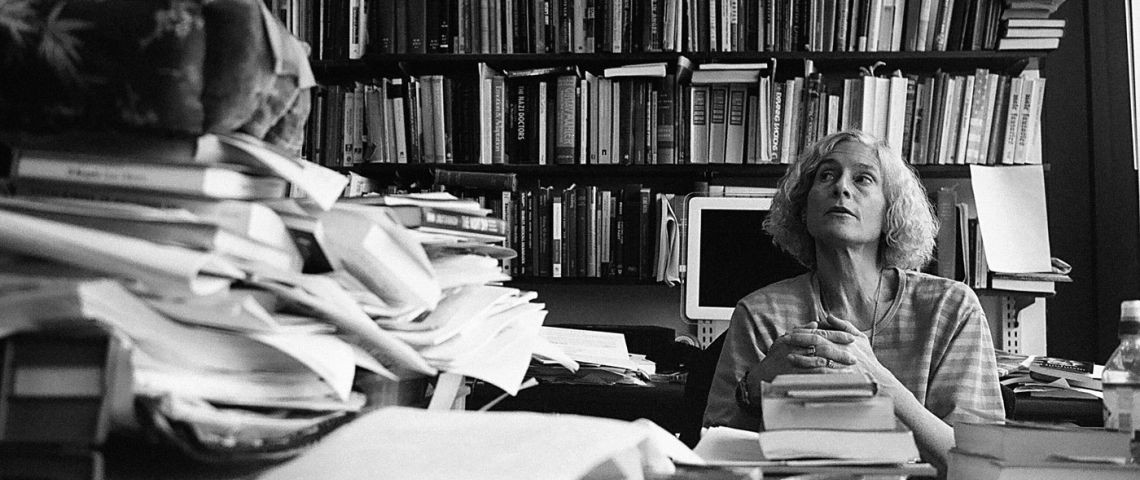

В последние пару десятков лет составители разнообразных рейтингов – от чудаков, ранжирующих «интереснейших философов», до списка влиятельнейших мыслителей мира от Foreign Policy – нередко как единственную заслуживающую внимания женщину-философа планеты упоминают Марту Нуссбаум (род. 1947), профессора юриспруденции и этики Чикагского университета, совмещающую преподавательские посты на факультетах права, философии, теологии и политологии и имеющую более пятидесяти почетных докторских степеней от университетов четырех континентов. Она начинала как исследователь театра, затем обратилась к классической филологии и на соискание докторской степени в Гарвардском университете подготовила критический перевод De Motu Animalium («О движении животных») Аристотеля с комментариями, после переработанного издания в 1978 году по сей день остающийся серьезным вкладом в толкование понятийного аппарата Аристотеля. Перенос интереса с филологии на античную философию был лишь началом расширения круга интересов Нуссбаум, в центре которого уже несколько десятилетий находятся вопросы этической природы, основанные на продуманном продолжении традиции политического либерализма. Будучи до мозга костей антиэлитаристкой, она не стесняется признавать, что философия либо должна быть полезна для укрепления идей свободы, справедливости и равенства, либо вреда от нее больше, чем пользы. Во имя идей справедливости и равенства Нуссбаум в своих статьях и книгах регулярно указывает на какую-либо причину неравенства и несправедливости и обрушивается на разнообразные проявления расизма и сексизма (например, активно борется против женского обрезания в Африке и ограничений женского образования в Индии).

Широкой общественности Нуссбаум стала известна в 90-е годы, когда ее пригласили в качестве эксперта на один из судебных процессов в связи с ущемлением прав геев. В своей речи она широко использовала аргументы из «Пира» Платона. Обдумывая формы сексуальной дискриминации в разных странах в разные эпохи, Нуссбаум обосновала необходимость отмены запрета на полигамию и декриминализацию проституции, поскольку большая часть этих правовых ограничений основана исключительно на эмоциональной неприязни законодателей или отвращении к определенным людям или действиям. К защите прав геев, женщин, инвалидов и животных Нуссбаум в своих публикациях обращается регулярно.

Совместно с экономистом Амартией Сеном Марта Нуссбаум разработала взгляд на благосостояние и развитие государств, отличный от оценки ВВП, выдвинув в качестве главного критерия рост основных возможностей для жителей определенной страны. Это воззрение постепенно обретает все большее влияние в среде международных институтов.

В нашей беседе в Чикаго меня больше всего поразило то, что, отвечая на вопросы, она смотрит не вопрошающему в глаза, а куда-то вниз и внутрь, поднимая взор, лишь когда сочтет, что исчерпывающе ответила на вопрос. А еще ее прямое и откровенное признание, что она регулярно бегает и занимается йогой, поскольку боится умереть. И хотя к иудаизму Марта Нуссбаум обратилась еще в 1969 году, когда была замужем за лингвистом Аланом Нуссбаумом, свое религиозное совершеннолетие бар-мицва в реформистской синагоге Чикаго она отметила лишь в 2008 году, в возрасте 61 года.

А.Р.

Вы философ?

Да. Именно как философа я себя воспринимаю.

Что это значит?

Я не очень люблю давать точные определения философии, потому что мне не нравится, когда говорят, что, мол, это вот не философия, а вот это – философия. Но причина, по которой мне хочется называть себя философом, состоит, я думаю, в том, что интересующие меня вопросы являются частью западной философской традиции, и мне хочется думать, что я нахожусь в постоянном интеллектуальном диалоге с целым рядом людей – от Аристотеля и греческих и римских стоиков до Джона Стюарта Милля и Генри Сиджвика. А это как раз западные философы. Наверное, поэтому я и считаю себя философом. Когда я приезжаю в Индию, там я себя философом не называю: индийская философия в большей степени связана с историей религии, поэтому чтобы не создавалось неясностей касательно того, чем я занимаюсь, я говорю, что я политический теоретик. Но здесь я, конечно же, философ.

Философы, с которыми вы, как вы говорите, находитесь в интеллектуальном диалоге, все без исключения мужчины. Оказывает ли это на вас как на женщину какое-то влияние?

Такая мысль, конечно же, приходила мне в голову, и я часто думаю, как выглядел бы мой реальный разговор с тем или иным философом. Стал бы он разговаривать с женщиной или нет? Собственно, это одна из причин, по которой мне особенно нравится Милль. Милль был героем феминизма. С девятнадцати лет, когда он попал в тюрьму за то, что распространял информацию о контрацепции в лондонских трущобах, до зрелых лет, когда он был уже членом парламента (а он был первым, кто поставил на голосование вопрос о равном избирательном праве для женщин), он горячо поддерживал женское равноправие. Как раз Милль однажды сказал, что женщины до сих пор не достигли в философии ничего особенного только потому, что их не допускают к разговорам с мужчинами, работающими в этой области. Им не дают получить образование, которое позволило бы им вступить в такой разговор. И мне кажется, Милль абсолютно прав – чтобы быть философом, нужно общаться с величайшими фигурами философской традиции. Жаль, что до сих пор почти все они были мужчинами.

Как вы думаете, то, что женщин не допускали до высшего образования, могло привести к каким-то изъянам в философской традиции до Милля и Сиджвика? Скажем, будь все не так, имели бы Платон или Аристотель другие взгляды? Была бы их философия иной – быть может, более богатой?

Платон-то как раз считал, что женщины должны иметь равное с мужчинами право на образование, и нам известно, что он принимал их к себе в академию. В стоических и эпикурейских школах дело обстояло так же – мы просто не очень много знаем о женщинах, которые там учились, но они там были. Если же говорить об истории британской или американской философии начиная с викторианских времен и до наших дней, то можно сказать, что из-за полного отсутствия женщин среди философов определенные темы оказались вне поля внимания – в частности, тема эмоций (которая сильно меня занимает) до недавних пор почти не обсуждалась философски. Однако у древних никаких таких предрассудков не было – они уделяли этим вещам очень много времени. Это-то и странно: притом что пятая часть «Никомаховой этики» посвящена любви и дружбе, у нас об этом не принято было писать, потому что приличному молодому человеку не подобает заниматься такими вещами. Даже в XVIII веке Адам Смит мог позволить себе писать на эти темы. То есть мне представляется, что пренебрежение к этим темам наблюдалось исключительно в викторианской Англии. Но теперь нам известно, что даже и там эти вещи не оставались совсем уж без внимания. Я писала рецензию на замечательную новую биографию Генри Сиджвика, из которой хорошо видно, как сильно его волновали вопросы, связанные с сексуальным влечением, поскольку, как выясняется, он был скрытым гомосексуалом. И об эмоциях он тоже много всего написал – просто эти вещи не публиковались, он держал их в тайне. То есть получается, что в женской природе нет ничего такого, что делало бы эту тему специфически женской. Думаю, что в какой-то период ею пренебрегали исключительно из-за специфически западных стереотипов маскулинности, то есть, по сути, это было случайностью.

Есть ли, на ваш взгляд, какая-то серьезная разница между женским и мужским умом?

Думаю, что нет, но прежде нужно сказать, что мы об этом решительно ничего не знаем. Мне кажется, мы до сих пор находимся в том положении, которое зафиксировал Милль, когда опубликовал в 1869 году «Порабощение женщин». А именно: мы не можем знать, какие различия являются биологическими, а какие – нет, потому что мы не в состоянии избавиться от всепроникающего влияния общества, которое формирует восприятие сексуальных различий с самого раннего детства. Вот вам пример: экспериментально подтверждено, что пол, который приписывается младенцу, оказывает огромное влияние на то, как с этим младенцем обращаются. Если вы обратитесь к другому человеку с просьбой подержать ребенка и скажете: «Подержите ее, пожалуйста», этот человек, скорее всего, прижмет ребенка к груди и будет стараться всячески защитить бедную маленькую девочку. Если же вы передадите того же самого ребенка со словами «Подержите его, пожалуйста», то человек, которому вы его передали, с большей вероятностью начнет подбрасывать его в воздух с криками и хохотом «Вот сейчас-то мы с тобой, парень, и оторвемся!».

Была еще такая серия экспериментов: в комнате плачет младенец, и участников просят описать, что этот младенец делает. Если они думают, что это девочка, они чаще всего говорят: «Ой, бедненькая, ей очень страшно». А если они думают, что это мальчик – притом что плачет он абсолютно точно так же, – они скорее скажут: «Совсем взбесился – сделает все, чтобы получить то, что ему хочется». Собственно, из этого можно заключить, что воздействие культуры в раннем возрасте настолько всепроникающе, что мы попросту не можем утверждать, что различия между мужчинами и женщинами обусловлены полом. Хотя даже самый поверхностный кросс-культурный анализ эмоций со всей очевидностью демонстрирует, что качества, которые мы ассоциируем с мужественностью (такие как агрессивность, смелость, способность не плакать, когда тебе больно), не входят в культурный стереотип маскулинности в других культурах – причем таких культур довольно много. Древнегреческие мужчины, как мы знаем из трагедий, стенали и выли, когда кто-нибудь умирал, то есть с точки зрения викторианской Англии или даже современной Америки вели себя совершенно не по-мужски. Поэтому меня не слишком интересует вопрос о биологической обусловленности различий между полами: культурные различия настолько всепроникающи и настолько громадны, что заниматься ими куда интереснее.

А почему вас интересуют эмоции?

Это у меня с детства. Думаю, изначально меня заинтересовали мои собственные эмоции – потому что они меня беспокоили. Я росла в не очень счастливой семье и в какой-то момент обнаружила, что я едва ли не все время злюсь. Наверное, меня беспокоил этот мой гнев и поэтому мне захотелось понять природу эмоций в целом. Уверена, что именно это привлекало меня в Достоевском – он подробно исследовал эту тему. Тогда же я читала греческие трагедии, много занималась театром, сама играла на сцене. Думаю, изначально мой интерес к эмоциям определялся тем, что я чувствовала себя несчастной, но вы знаете, чем дольше живешь, тем больше начинаешь об этом думать.

То, что вы занимались вопросом эмоций или самими эмоциями, помогло вам справиться с собственным гневом или горем?

Скорее всего, да. Вероятно, помогло. Когда я думаю или пишу о чем-то, мне всегда легче иметь с этим дело. Моя дочь только что, неделю назад, защитила докторскую. Я это событие восприняла крайне эмоционально. Эта защита закрыла целую эпоху в моей собственной жизни, потому что ребенок теперь вышел в мир, в открытое плавание и т.д. И я вдруг почувствовала, что мне хотелось бы как-нибудь остаться на целый день дома и просто описать свои эмоции, потому что я ощутила реальную потребность выяснить, что я думаю о прошлом, о будущем, о времени в целом. То есть да, письмо для меня лично часто оказывается инструментом, позволяющим удостовериться, что я ни на что не закрываю глаза, ничего не скрываю от самой себя – наоборот, оно помогает мне вернуться к себе и все тщательно исследовать. Я вообще думаю, что нам больше ничего и не дано, кроме открытости перед самими собой и понимания самих себя. Это любому полезно в жизни. По той же причине меня очень интересует психоанализ: полагаю, что опыт погружения в себя, опыт раскрытия собственных эмоций позволяет людям стать лучше в самых разных смыслах этого слова.

Наделяет ли он человека способностью к самопреобразованию – или он просто дает возможность увидеть, что у тебя там внутри, и быть честным с самим собой?

Думаю, когда ты видишь, что у тебя там внутри, ты начинаешь понимать, почему ты чувствуешь горе или ярость в том или ином конкретном случае. Скажем, ты страшно разозлился на заседании кафедры. Если ты понимаешь, что реальной причиной твоей злости является вовсе не то, что происходило на этом заседании, а что-то совсем другое, что ты злишься на собственное прошлое или еще на что-то, тогда тебе будет проще не доводить этот инцидент до крайности и действовать более или менее разумно. В этом смысле, если ты знаешь, что твои эмоции вызваны не тем, что сейчас происходит, а связаны с прошлым, и что ты реагируешь не на присутствующих, а на кого-то, кого в этой комнате нет, тебе будет проще отнестись к присутствующим разумно и справедливо. То есть практически результаты психоанализа тоже вполне ощутимы.

А существует ли такая вещь, как праведный гнев?

Ну конечно!

Не могли бы вы привести пример? Вы когда-нибудь ощущали по отношению к чему-нибудь праведный гнев?

То, что я делаю в политической философии, как мне кажется, во многом мотивировано гневом по поводу положения женщин, почти лишенных возможности получить базовое пропитание и простейшую медицинскую помощь. Естественно, гнев вызывает положение любого человека, несправедливо лишенного пищи и врачебного внимания, то есть дело здесь не в женщинах, но моя работа сосредоточена именно на них, потому что я думаю, что в нашем мире слишком велико неравенство даже при распределении права на жизнь и получение элементарного питания. Вот вам пример ситуации, в которой гнев является совершенно оправданной реакцией. На самом деле меня даже беспокоят мои нынешние студенты, потому что я совсем не вижу в них гнева. Они могут волноваться по поводу будущей работы или своего будущего брака, но великие политические события их почти не занимают. Если бы они присмотрелись к тому, что происходит, они бы страшно разозлились, потому что кругом творится очень много плохого. Каких бы политических взглядов человек ни придерживался, я думаю, он должен согласиться, что в нашем мире масса поводов для гнева. И если бы эти студенты ощущали гнев, они, быть может, захотели бы что-то с этим сделать. Потому что мне кажется, что трудно представить себе конструктивные политические изменения, которые обошлись бы без гнева. Поэтому у меня довольно двойственное отношение к Ганди как к политическому лидеру. Ганди, естественно, не говорил, что нельзя гневаться, – он говорил, что нельзя прибегать к насилию, а это другое дело. Но ведь гнев возможен и без насилия – здесь, как мне кажется, американскому гражданскому движению во главе с Мартином Лютером Кингом удалось найти верный баланс. Оно было гневным, невероятно гневным, однако к насилию не прибегало. Тогда как Ганди в каких-то случаях призывал людей смириться со своей судьбой и не возмущаться экономическим неравенством и разрывом между богатыми и бедными. На мой вкус, для политика это слишком уж квиетистская позиция. То же самое мне не нравится и у стоиков: если ты полностью избавляешься от гнева, ты теряешь мощнейшую мотивацию для изменения политической сферы к лучшему.

Я готов согласиться, что гнев может выступить в качестве мощной мотивирующей силы, но мне трудно понять, как он может стать движителем мысли, как он может способствовать ее ясности?

А почему нет? Гневаться ведь не обязательно значит пребывать в состоянии беснующегося зверя. Скажем, когда я пишу что-то связанное с политической философией, я по большей части пребываю в состоянии гнева. Я пытаюсь высказать требования, справедливые требования людей, которые не имеют того, что они должны иметь. Я злюсь даже сейчас, когда я вам это говорю. Но в то же время, надеюсь, мне удается сохранять ясность мысли.

Вы говорите «они должны иметь» – а в чем источник этого «должны»?

Например, равная ценность любой человеческой жизни, равное достоинство всех людей.

Вы когда-нибудь встречали очень недалеких людей?

Конечно, но это не значит, что они должны голодать.

Но какой смысл имеет утверждение о том, что они равноценны умным?

Это значит, что они наделены теми же правами и что у них в жизни должны быть те же базовые возможности, что и у всех остальных. Собственно, этим я и занимаюсь. На это ориентирован подход на основе способностей и возможностей (capabilities approach). Понятия равной ценности любой человеческой жизни и равного достоинства всех людей раскрываются в списке того, что любому человеку должно заведомо причитаться (basic entitlements). Или в десяти способностях и возможностях. В новой книге, которая выйдет осенью, я пишу, что даже людям, родившимся с тяжелейшими умственными недостатками, полагаются те же десять возможностей. То есть даже если мы заранее знаем, что у этого конкретного человека никогда не будет высокого IQ, мы все равно должны относиться к нему с уважением, а это значит дать ему пропитание, медицинскую помощь, предоставить возможность получить образование, которое может оказаться ему полезным, дать ему шанс полностью развить свои таланты и создать в обществе такие условия, в которых он мог бы дружить с другими людьми и вступать с ними в отношения. Движение за права инвалидов в этой стране довольно много сделало, чтобы все эти вещи стали реальностью. Теперь у нас есть закон, согласно которому ребенок с инвалидностью – неважно, умственной или физической – имеет право обучаться в тех условиях, которые в наибольшей степени способствуют развитию его способностей, какими бы они ни были. То есть, скажем, мой племянник, страдающий тяжелыми умственными недостатками, может прийти в школьный совет и сказать (то есть это моя сестра, конечно, за него скажет): «Чтобы полностью развить свои таланты и прожить потом достойную жизнь, мой ребенок должен учиться в вашей школе». (Бьет кулаком по столу.) И теперь его в эту школу примут – благодаря новому закону. Вот такие вещи я имею в виду. И конечно же, я горячий сторонник защиты прав животных. Это еще одна тема. Я полагаю, что даже принадлежность к человеческому роду не является необходимым условием для того, чтобы претендовать на достойное обращение. Почему кто-то должен подвергаться пыткам (а животных в наши дни постоянно подвергают пыткам) только потому, что они – не люди?

Вы едите мясо?

Я иногда ем рыбу. Из соображений здоровья. Но я пытаюсь найти рыбу, которая жила на воле, дикую рыбу. Я не думаю, что безболезненно убить животное, которое прожило относительно достойную жизнь, такое уж тяжкое преступление. Самым тяжким преступлением я считаю пытки, которым животных подвергают при жизни, в процессе промышленного разведения: то, что они вынуждены все время находиться в этих мерзких вонючих клетках, то, что они не имеют возможности погреться на солнце. В Америке есть сеть магазинов Whole Foods, где продают исключительно мясо животных, которые росли на воле и были гуманно убиты. Главным для меня является качество жизни. В этом смысле я согласна с Бентамом и Миллем: вопрос о том, можно или нельзя есть мясо, решается тем, прожило ли животное достойную жизнь и насколько безболезненной была его смерть.

Тогда не будет ничего морально предосудительного в том, чтобы съесть?

Я готова к тому, что люди доброй воли могут иметь очень разные мнения на этот счет, и я не до конца уверена в правильности собственной позиции. Но я действительно думаю, что мы в любом случае сильно продвинулись бы, если бы просто перестали мучить животных в процессе их выращивания.

Вы согласились бы с тем, что вы – животное?

Конечно, я животное, а кто еще? Я же не растение.

Но если вы животное, то в чем ваше отличие, скажем так, от тех животных, которые не считаются людьми?

Я принадлежу к определенному виду. И я полагаю, что в случае каждого вида перечень того, на что он может рассчитывать, является функцией присущей ему формы жизни. Скажем, для человека не иметь возможности научиться читать и считать – это лишение, поскольку это влечет за собой невозможность пользоваться способностью, которой это существо наделено. Тогда как для шимпанзе… Это довольно интересный вопрос, потому что их на самом деле можно обучить языку, но складывается впечатление, что язык для шимпанзе – вещь незначительная, потому что для хорошей жизни, как она определяется для этого вида, язык не требуется.

Помните, Декарт в одном из своих писем спрашивает: «Почему шимпанзе не говорят?» И отвечает: «Потому что они знают, что как только они заговорят, их заставят работать, а работать им не хочется».

Теперь мы знаем, что шимпанзе можно обучить языку знаков, что они могут говорить и даже обучать этому своих детей. Но я все равно не думаю, что не учить шимпанзе языку – это какое-то преступление. Почему? Потому что в дикой природе шимпанзе не пользуются языком. Он не является для этого вида формой жизни. И нет никаких свидетельств, что шимпанзе чувствуют какую-то неудовлетворенность в связи с тем, что их не обучили языку. А если взять лошадь, то вопрос о том, следует ли учить ее языку, просто не встает. Язык не присущ этой форме жизни.

Конечно. Однако среди тех десяти способностей и возможностей, которые вы перечисляете, есть и такие, которые можно приложить к животным.

Я думаю, что на самом деле все: жизнь, физическое здоровье, физическая защищенность и независимость, возможность развивать чувства, воображение и мышление, возможность испытывать эмоции и употреблять практический разум. Все это играет важную роль в жизни животного, по крайней мере в большинстве случаев. Это не значит, что возможность развития чувств, воображения и мышления для животного определяется так же, как для человека; для зверей это будет означать, например, что держать их в запертых клетках, где они не видят света, значит подвергать их лишениям. Даже если они этого не замечают, это мучительно. Животные могут не понимать, что это мучительно: если они никогда не видели света, они просто не знают, что это такое. Именно здесь, как мне кажется, подход на основе способностей и возможностей идет гораздо дальше утилитаризма: он позволяет опознать ущерб, не обязательно связанный с болью.

Не могу понять, есть ли в ваших ценностях какая-то иерархия. Вы говорите, что мы должны думать о животных и их страданиях, должны понимать, какие преимущества дает им обитание в естественной среде и т.д. Но если бы нам пришлось выбрать, кому причинить вред – животному или человеку, то неужели этот выбор основывался бы просто на оценке боли?

Философски я бы решала эту проблему так же, как проблему выбора: можно ли принести в жертву некоторые возможности одних людей ради реализации возможностей других людей. Выбор такого рода всегда трагичен. Мы с самого начала говорим, что надо сделать все возможное, чтобы избежать этого выбора, а если делать его все же приходится, то мы обязаны признать, что поступаем дурно, и должны спросить себя, как мы оказались в ситуации, где все наши возможности сводятся к выбору между меньшим злом и большим. Очень часто мы обнаруживаем себя перед таким выбором, потому что изначально поступали необдуманно. Приведу пример. Сегодня в Индии многие родители стоят перед выбором: либо держать детей дома и заставлять работать, лишая их возможности получить образование, либо умереть голодной смертью, поскольку для выживания требуются деньги, которые эти дети зарабатывают. Это трагический выбор. Откуда проистекает его необходимость? Если разобраться в том, как обстоят дела в Индии, то выяснится, что там есть штаты, которым, несмотря на относительную бедность, удалось добиться всеобщего начального образования. И удалось им это благодаря осмысленному общественному планированию – благодаря тому, что детям в школе предоставляют сытный обед, и родители таким образом тоже что-то выигрывают, отправляя детей в школу, то есть получают хоть какую-то компенсацию убытков, которые они терпят, лишившись доходов от детского труда. В итоге Верховный суд Индии принимает мудрое решение, заявляя, что все штаты обязаны предоставлять школьникам обед, – таким образом предотвращается трагическая дилемма между детским трудом и выживанием родителей. После чего на уровне конституции вводится обязательное начальное и среднее образование. То есть речь идет о том, что ситуация трагического выбора, о которой вы спрашиваете, – чаще всего результат принятых ранее неверных решений. Если в ходе войны нам приходится выбирать между убийствами невинного гражданского населения и поражением в войне, значит ошибкой была сама война. Скажем, в ходе войны во Вьетнаме гражданское население подвергалось насилию просто потому, что военнослужащие в своих действиях руководствовались абсолютно неверным пониманием природы этой войны и сути отношений между гражданским населением и военными. То есть если мы всегда будем спрашивать, как можно было избежать этого конфликта, что нужно было продумать заранее, наша мысль будет двигаться в правильном направлении. Дальше, возьмем животных. Скажем, дилемма состоит в том, что нам необходимо проводить определенные исследования на животных, иначе мы не сможем создать препараты для лечения каких-то человеческих болезней. Это настоящий конфликт, конфликт трагический. Но как мы оказались в этой ситуации? Почему мы не нашли такого метода испытания медицинских препаратов, который не был бы связан с истязанием и убийством животных? Что мы можем сделать сразу же? Во-первых, обеспечить этим лабораторным зверям достойную жизнь. Сейчас никому нет дела до того, в каких условиях они умирают от рака или чего-нибудь еще. Это можно исправить прямо сейчас. Но в долгосрочной перспективе многого можно будет достичь, скажем, посредством компьютерного моделирования. Развиваются новые исследовательские методы, вообще не требующие экспериментов на живых существах. Это сильно напоминает дилемму между «без машины никуда» и глобальным потеплением. Но можно же заняться разработкой транспорта, работающего на чистом топливе. Поэтому я полагаю, что лучший способ разрешения этих трагических конфликтов – это создание будущего, которое бы их исключало.

Вы согласны с мыслью Сократа о том, что лучше быть убитым или понести ущерб, чем убить или нанести ущерб кому-нибудь другому?

Вы имеете в виду первую книгу «Государства»?

Да.

Если рассуждать с точки зрения личной морали, то это, конечно же, верно. Даже если поставить вопрос так: что лучше – прожить жизнь, которая закончится тем, что тебя убьют, или жизнь… Хотя нет, тут нужно уточнить, что речь идет об умышленном убийстве, потому что возможны случаи, когда убийство допустимо, – скажем, при самозащите или в ходе военной кампании. Поэтому давайте условимся, что у нас речь идет о преступном убийстве. Я полагаю, что жизнь, которая заканчивается тем, что ты совершаешь умышленное убийство, гораздо хуже жизни, в которой ты сам никого не убиваешь, но которая закончится тем, что убьют тебя. Я бы мгновенно сделала именно такой выбор. Несомненно. Мне он кажется довольно очевидным, хотя наша глубокая привязанность к жизни серьезно затрудняет принятие такого решения в реальной ситуации. Но если ставить этот вопрос как философскую проблему, большинство людей моментально согласятся с Сократом.

Есть определенный параллелизм между ситуацией, в которой ты предпочитаешь умереть сам, чем убивать других, и ситуацией, в которой ты думаешь, что твоя жизнь уже ничего не стоит, и решаешь покончить с ней. Считаете ли вы разумным соображение о том, что в жизни может наступить момент, когда мудрее уйти, чем остаться?

Да. Но прежде всего я не вижу здесь никакой параллели с ситуацией, когда ты должен убить кого-то другого. На мой взгляд, к собственной жизни относишься совершенно иначе, чем к жизни кого-то другого. Не думаю, что у нас вообще есть право кого-то убивать – за исключением единичных, особо оговоренных случаев. Самоубийство при помощи врача может быть оправданно лишь в тех ситуациях, когда тебе доподлинно известны желания этого конкретного человека, но в целом у тебя нет ни малейшего права как-либо распоряжаться чужой жизнью. Однако право распоряжаться собственной жизнью как тебе заблагорассудится у нас, я думаю, есть всегда. Это вовсе не значит, что твои действия будут правильными с моральной точки зрения. Прежде чем это делать, ты должен о многом подумать. Надо подумать об обязательствах, которые ты несешь перед другими. Если у тебя есть семья, которая в тебе нуждается, и ты физически способен выполнять свои семейные обязанности, самоубийство, с моей точки зрения, будет плохим поступком. Эгоистическим. Самоубийством ты поставишь свои интересы выше интересов семьи. Но могут быть случаи, когда ты не обременен обязанностями по отношению к другим или эти обязанности минимальны. Тогда следует подумать об обстоятельствах, в которых ты в данный момент находишься. Действительно ли с болью нельзя ничего сделать, действительно ли она сводит на нет всю твою жизнь? Для этого надо понять, что для тебя в жизни важнее всего. Это у всех по-разному. Для меня, конечно же, очень и очень страшной была бы утрата возможностей для интеллектуальной деятельности. Не стану загадывать, но если бы у меня обнаружили, например, болезнь Альцгеймера, я вполне могла бы решить, что жить дальше не имеет смысла. И наоборот: притом что я очень люблю бегать и вообще двигаться и мне бы не хотелось лишиться этой возможности, я бы могла сделать очень и очень много даже и в обездвиженном положении. То есть в такой ситуации вопрос самоубийства для меня бы просто не стоял. Но для другого человека он мог бы встать. Вот в этом фильме про бокс, который выиграл все премии…

«Малышка на миллион»?

Ага. Думаю, что в случае героини этого фильма самоубийство вполне оправданно. Это не единственный выбор, который у нее был, но она просто не может себе представить, чем еще она могла бы заняться в таком состоянии.

Вы только что заметили, что у нас есть право распоряжаться собственной жизнью, собственным телом, так сказать. Интересно, из чего это право проистекает?

Из чего оно проистекает? Ну, знаете… Не то чтобы я много об этом думала, но полагаю, оно связано с идеей о том, что каждая личность обладает внутренней ценностью и достоинством. Достоинство же подразумевает возможность действовать. Человек – не просто пассивный получатель благ; он активно планирует, активно проживает свою жизнь. Именно потому, что ты понимаешь, что можешь действовать, ты относишься к себе совсем не так, как к другим. Ты проживаешь свою жизнь, а не чью-то еще. Полагаю, что именно эта идея и позволяет обосновать (как я это делаю, когда защищаю свой подход на основе способностей и возможностей) постулат о том, что ты имеешь право на физическую защищенность и независимость, должен иметь возможность употреблять практический разум и обладаешь определенной автономией в проживании своей жизни. Сфера этой автономии не безгранична, но, как мне кажется, к ней обязательно относится право покончить с собой в ситуации смертельной болезни или невыносимой боли.

Недавно я наткнулся на фразу раввина Адина Штейнзальца о том, что этот мир – худший из возможных миров. Он произнес ее в пику Лейбницу, который утверждал, что этот мир – лучший из возможных миров. Прошу прощения за столь общий вопрос, но не могли бы вы описать собственную позицию между этими двумя крайностями в восприятии мира?

Обычно я в таких терминах не думаю. Я же не… Вот что интересно: в искусстве на этом интересе к выдумыванию иных миров строится научная фантастика. Меня она никогда не занимала, потому что меня всегда интересуют условия того мира, в котором я действительно нахожусь, и возможность сделать этот мир лучше. Поэтому если брать легкое чтение, то научной фантастике я всегда предпочту детектив. Но не сказала бы, что мне присущ тот взгляд на жизнь, который в пику Лейбницу излагал Вольтер в «Кандиде». Вольтер, как мне кажется, считал, что люди от природы безнадежные эгоисты, в принципе не способные ни на какое благородство и сострадание. Я же думаю, что человеческий материал, с которым нам приходится иметь дело, довольно разнороден; люди способны и на благие, и на дурные поступки. Нужно много работать, чтобы сделать мир лучше. Однако у нас есть все основания надеяться, что в итоге он все-таки станет лучше. Думаю, Милль был по сути прав, утверждая, что если мы будем заниматься образованием, будем развивать в людях жалость и сострадание, дадим им возможность понять, как живут люди в остальном мире, у нас будут разумные основания для того, чтобы надеяться на значительный прогресс. Сохранять оптимизм помогает, наверное, то, что я много занимаюсь женской проблемой. Потому что когда думаешь, в каком положении находились женщины всего сто лет назад и в каком они находятся сейчас, нельзя не заметить грандиозных улучшений. И дело не стоит на месте – в этом вопросе и сейчас что-то постоянно меняется к лучшему. Когда смотришь не только на уровень грамотности, на показатели занятости, уровень участия в политике, но даже на такие базовые вещи, как продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами, то ясно видишь, что все эти показатели растут.

То есть вы полагаете, что чем дольше мы живем, тем лучше?

Я в этом убеждена. Но я говорила о показателях, по которым между мужчинами и женщинами обычно имеется разрыв. И во многих странах эти разрывы сейчас исчезают. По сравнению с прошлым веком женщин сейчас гораздо меньше дискриминируют в том, что касается питания, вопросов здоровья. Эта проблема в общественном сознании стала восприниматься как серьезная проблема социальной справедливости, что само по себе признак прогресса. Думаю, любой, кто занимается правами женщин, склонен к оптимизму, потому что сдвиги происходят в течение жизни одного поколения. Помню, когда я училась в Гарварде в магистратуре, там еще были помещения, куда женщины не допускались: скажем, столовая при клубе преподавателей – женщины должны были сидеть в прилегающей к ней комнатушке и не имели права выходить в главный зал. Среди преподавателей Гарварда в то время была только одна женщина. Гарварду еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить полную справедливость в этой области, однако улучшений нельзя не признать. А когда изучаешь положение женщин в других частях мира, поражаешься еще больше, потому что во многих странах у женщин часто не было никакой возможности участвовать в политике. Но теперь этот вопрос везде стоит на повестке дня. То есть да, я вижу прогресс, причем прогресс устойчивый и необратимый. Невозможно представить, что мир когда-нибудь вернется в те времена, когда у женщин не было права голоса.

И это замечательно. Но у меня есть ощущение, что этот прогресс сопровождается целым рядом других вещей – скажем, переходом к эгалитаризму, в рамках которого многие идеалы и совершенства, на которые раньше можно было ориентироваться как на цели, утрачивают свое значение. К ним больше никто не стремится.

Никак не ожидала такого вопроса. Что вы имеете в виду, какие идеалы?

Ну просто стремление к совершенству в том, чем ты занимаешься.

Нет, так не пойдет. Давайте разбираться с разными сферами жизни по порядку. Если взять спорт, то равное участие мужчин и женщин никак не сказалось на стремлении к совершенству.

В спорте, конечно, нет.

Я сама бегаю и вижу, как женщины все время приближаются к мужским достижениям на марафонской дистанции – и это притом, что и у мужчин результаты все лучше. Число мировых рекордов, поставленных мужчинами, все время падает. Или взять музыку. Появились женщины-композиторы, женщины дирижируют симфоническими оркестрами, женщины играют в этих оркестрах. Не думаю, что музыка от этого стала хуже. Напротив, мне кажется, что симфоническая музыка перешла сейчас на какой-то другой уровень качества. Что же тогда ухудшается? Если мы обратимся к философии, то и там не обнаружим никаких ухудшений. Думаю, великих философов, живущих в определенное время, всегда будет немного. В нашем веке уже случились Джон Ролз, Бернард Уильямс, Хилари Патнэм (и это я беру только англо-американскую философию), и эти философы не стали хуже от того, что женщины получили равный с мужчинами доступ к образованию. На самом деле лучшие последователи Ролза все женщины. В юбилейном сборнике, который вышел к его шестидесятипятилетию, примерно десять статей из четырнадцати были написаны женщинами.

Быть может, я не прав, связывая прогресс, о котором вы говорите, с тенденцией к эгалитаризму, которую я все время ощущаю. Например, она очевидна в том объеме глупостей, которые пишутся в научных статьях, оснащенных ссылками на тысячи других, не менее глупых статей.

С этим я согласна, но, как мне кажется, это необходимое следствие современной борьбы за академическую свободу и бессрочные преподавательские контракты. Вспомните, как жил Джон Стюарт Милль. Ему, конечно, удалось написать замечательные философские книги, однако приходилось ему не сладко. Он не мог преподавать, потому что был нонконформистом в вопросах веры и не считал для себя возможным присягнуть на верность тридцати девяти статьям англиканского вероисповедания. Так было на протяжении XVIII и XIX веков: людям, в чем-то отличавшимся от прочих, все время приходилось бороться, им нужно было искать другую работу. Представьте, сколько бы написал Милль, если бы ему не нужно было сидеть с девяти до пяти в «Ост-Индской компании». Нам этого делать не приходится, потому что наша жизнь защищена от вторжения подобных жизненных реалий принципом академической свободы и бессрочными контрактами. Однако те же принципы превратили академический мир в бюрократическую машину, которая защищает в том числе и не особенно талантливых людей. Но никогда же заранее не скажешь, кто станет великим, а кто нет. Джон Ролз, например, до пятидесяти лет вообще ничего не писал. Если бы у него не было этой институциональной защиты, он, возможно, так ничего бы и не создал. Нам не дано знать, сколько гениальных философов не состоялось просто потому, что им приходилось устраиваться на работу, потому что работать философами в университете у них не было возможности. И даже когда такая возможность была – как, например, у Канта – им приходилось оглядываться на цензуру. И бедный Кант должен был все время бороться за то, чтобы напечатать свои работы. Руссо почти ничего не смог опубликовать легально. У нас этих проблем нет – у нас другие проблемы: теперь нас раздражает обилие плохих статей. С моей точки зрения, это не такая уж высокая цена за те механизмы защиты, которые мы получили.

Насколько я знаю, вы в какой-то момент своей жизни обратились в иудаизм.

Угу.

Что это значит для вас как для философа?

Я обратилась, когда выходила замуж, мне был 21 год. И с тех пор я так и остаюсь иудейкой. Хожу на службы, хотя не так уж часто. Однако иудаизм, который я исповедую, предельно рационален, в его основе лежит стремление к просвещению. Теологическая составляющая в нем не так важна, как вопросы общественные и моральные. Собственно, в моем храме только об этом и говорят. Мы обсуждаем, как накормить бедных, говорим о социальной справедливости. В нашем храме упор делается на этом. То есть для меня обращение в иудаизм означало вхождение в круг людей, боровшихся за социальную справедливость. Собственно, этот смысл иудаизм сохраняет для меня и по сей день. Я очень люблю музыку и всякие ритуалы. Возможность соотнести собственные эмоции, касающиеся социальной справедливости, с мощным набором песен и прекрасной поэзией укрепляет во мне приверженность делу борьбы за социальную справедливость. Приятно заниматься этим в компании людей, с которыми чувствуешь солидарность. То есть это довольно близко к рациональной религии в смысле Канта: он говорит, что такая религия укрепляет моральные наклонности человека. К тому же всегда нужна группа поддержки. Храм – это для меня группа поддержки.

Вы верите в Бога?

Я бы сказала, что в этом отношении я пребываю в неопределенности. У меня нет четкой позиции по этому вопросу. На самом деле такой агностицизм – самая обычная вещь в реформистском иудаизме. Есть замечательные реформистские раввины, утверждавшие, что Спиноза был прав и что Бог – это просто порядок универсума. Случается, что целые конгрегации в реформистском иудаизме склоняются к тому, что Бога нет. Не могу сказать, что я не верю в Бога. У меня просто нет по этому вопросу никакой определенной точки зрения.

Тогда еще один вопрос. Вы боитесь смерти?

Да. Очень сильно.

Каков источник этого страха?

Ну мне нравится жить. Мысль о том, что жизнь прекратится, приводит меня в ужас.

А что в этом такого ужасного?

Я просто рассказываю вам, что я чувствую. Жизнь – великое благо, и сама идея того, что этого великого блага больше не будет, кажется мне ужасной.

На эти страхи есть эпикурейский ответ: нужно признать, что в какой-то момент вас не было. И никаких эмоций этот момент, когда вас не было, у вас не вызывает. Откуда тогда столько чувств в связи с моментом, когда вас снова не станет?

Мне не особенно нравится именно этот эпикурейский аргумент, потому что это вопрос привязанностей и незавершенных проектов. То, что ты пишешь, люди, которых ты любишь, то, что ты делаешь в политике, и т.д. В общих чертах я пишу об этом в «Терапии желания». Плоха сама идея того, что ты лишишься радости и удовольствий. Если бы в жизни был такой момент, когда у тебя больше нет проектов, когда все завершено и ты больше ничем не интересуешься, то тогда да, тогда смерть не воспринималась бы как зло. Но мы-то имеем дело с прекращением, с прерыванием проектов, нацеленных на какое-то будущее. Думаю, пока я жива, у меня всегда будут такие проекты. Поэтому страшно думать, что в какой-то момент меня вдруг не станет. Топор палача обрушится на твою голову, и ты уже больше не сможешь всем этим заниматься.

То есть времени мало, другими словами?

Да, этим объясняется стремление не терять времени, извлекать максимум из отпущенного тебе. Но я и другое имею в виду. Я почти что одежима заботой о собственном здоровье, физкультурой, бегом; то, что я посвящаю упражнениям такое чрезмерное количество времени, пожалуй, связано со страхом смерти. Потому что с каждым годом я занимаюсь спортом все больше и больше, уж поверьте.