Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

I

Пишет и соскабливает, пишет и соскабливает – лишь бы ухватить, лишь бы правильно передать то, чего там сначала нет, но что начинает медленно проявлять себя, а затем раскрывается полностью, проделав трудный путь, по ходу которого изображение и видение на некоторое время сближаются – пока его опять не охватит неудовлетворенность и все не начнется заново: пишет и соскабливает. Что же определяет успех завершенной работы? Совпадение видения – его идеи, туманной и неопределенной поначалу, о том, чем могла бы стать эта картина, – и физического наличия предмета, его грубого и бессмысленного присутствия, его абсолютно замкнутого существования «где-то там».

До тех то есть пор, пока Эдвард Хоппер не сочтет его возможной темой для картины, пока этот образ со всеми его возможностями не обоснуется в воображении художника и пока не начнет формироваться содержание картины – под содержанием, конечно же, имеется в виду то, что художник прибавляет к своему предмету, то, благодаря чему мы безошибочно определяем этот предмет как его собственный: когда мы смотрим на полотно с изображенным на нем зданием, конторой или заправкой, мы говорим, что это Хоппер. Мы не говорим, что это заправка. К тому моменту, когда заправка появляется на холсте в своей окончательной форме, она давно уже перестала быть просто заправкой. Она хопперизировалась. Она уже наделена чем-то, чего в ней не было, пока Хоппер ее не увидел как свою возможную тему. Что же до художника, то для него полотно существует, хотя бы отчасти, как способ встречи с самим собой. Притом что встреченное таким образом «я» может и не соответствовать видению возможности, которая вроде бы кроется за тем или иным предметом. Когда Хоппер заявил в интервью Брайану О’Доэрти: «Я гоняюсь за самим собой», он, конечно же, имел в виду именно это.

Знаменитая неуверенность Хоппера относительно того, удалась ли ему картина, характерна, наверное, для многих художников. Точку прибытия или точку, в которой произведение может считаться законченным, заранее знать нельзя, но в то же время она не может быть совершенно неизвестной. Ощущение (а это не более чем ощущение, постепенно проясняющееся и становящееся все более убедительным) того, как будет выглядеть законченная картина, – единственное, чем может руководствоваться художник. Редко когда имеются какие-то гарантии, что картина в итоге закончена; никогда нельзя исключить, что в какой-то момент автор не туда повернул и что то, к чему он в итоге пришел, не слишком похоже на смутное предчувствие или надежду на то, чем могла бы быть эта картина. И тогда он опять начинает соскабливать и писать, писать и соскабливать. Если учесть неопределенность, с которой постоянно имеет дело художник, и долгие периоды сомнений, можно только удивляться, как ему вообще удается избавиться от тревог или закончить произведение. Даже необычайно одаренный Пикассо – и тот нуждался в постоянной поддержке.

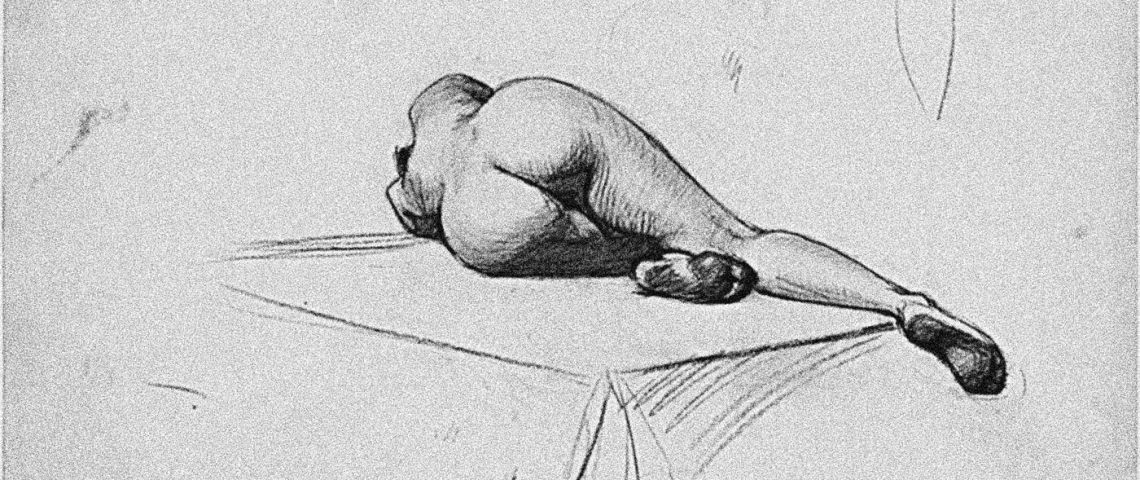

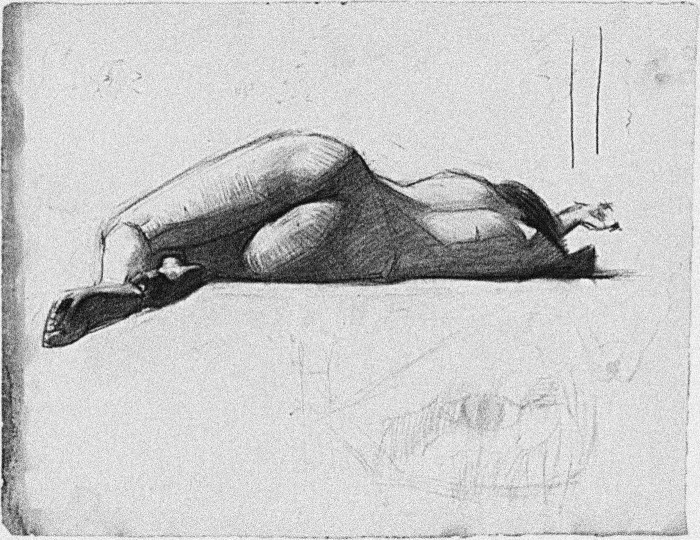

Одним из способов преодоления неуверенности было для Хоппера создание многочисленных подготовительных рисунков к каждому произведению; особенно это касается его работ маслом. Лучшее свидетельство тому – недавняя выставка в Музее Уитни. Это, пожалуй, лучшее и наиболее содержательное собрание хопперовских работ и уж точно лучшее из недавних. Рисункам Хоппера никогда раньше не уделяли внимания, которого они заслуживают. Собственно, если брать только живописные работы, то можно прийти к выводу, что Хоппер был посредственным рисовальщиком. Сам Хоппер, хоть и хранил свои рисунки, никогда не ставил их на одну ступень с живописью. Однако ранние наброски – на них всегда присутствует какая-то фигура – часто делались ради них самих и не были частью какого-то более крупного живописного проекта. И в них-то как раз и проявляется его необычайный талант рисовальщика. На выставке в Музее Уитни представлены две совершенно поразительные обнаженные фигуры – девушки лежат в позах томных и в то же время невероятно изящных. Эти рисунки ценны сами по себе, а не как подготовительный этап к картине. Другие ранние рисунки имеют исключительно исследовательский характер: взгляд или жест, изученный как он есть, ради него самого, и далеко не всегда связанный с какой-то картиной.

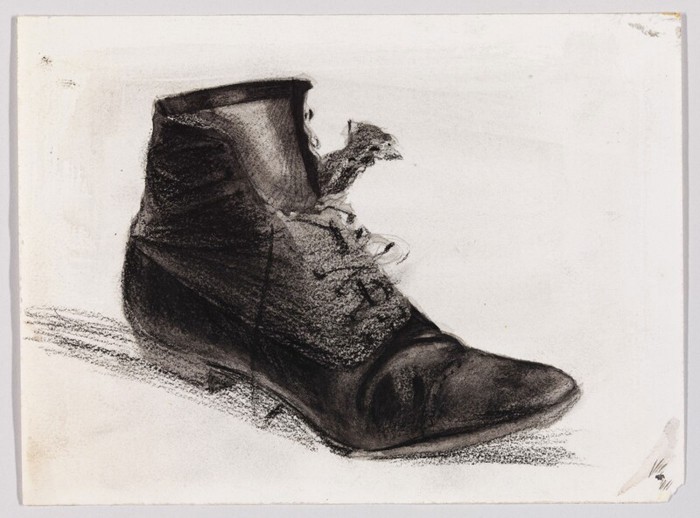

В Нью-Йоркской школе искусств о его таланте рисовальщика, судя по всему, знали все: учившийся вместе с Хоппером Рокуэлл Кент считал, что в классе тот рисует лучше всех – он даже называл его Джоном Сингером Сарджентом своего класса. На протяжении двадцатых годов Хоппер делает целый ряд замечательных пейзажных зарисовок (среди них есть одна особенно выдающаяся, со стволом дерева) и множество рисунков обнаженных фигур, создававшихся в 1920–1925 годы в клубе Студии Уитни, где устраивали сеансы рисования с натуры. Подготовительные же рисунки к картинам, делавшиеся сериями, с предельным вниманием к детали, имеют характер грубоватых набросков и очевидно не предназначены для того, чтобы рассматривать их иначе, чем как сопутствующие картине материалы. Изменения от наброска к наброску порой кажутся настолько незначительными – каждый предыдущий всего лишь репетиция последующего, – что остается только недоумевать касательно объема информации, содержащейся в каждом из них, и даже сомневаться, что их целью была именно проработка содержания.

Как, скажем, в случае с многочисленными подготовительными набросками к «Нью-йоркскому кинотеатру» (1939). Вполне возможно, они служат совсем другой цели, лежащей в основе трудноуловимого своеобразия, присущего всем полотнам Хоппера. Они могут оказаться способом все более близкого знакомства с предметом изображения, предельной целью которого является умозрительное обладание им. Рисунки, таким образом, превращаются в ритуал, посредством которого Хоппер получал ощущение абсолютной свободы и полного контроля над предметом. Дело не в том, что ему нужна была полная уверенность в том, как написать солонку или сахарницу в «Полуночниках» (1942), а в том, что он должен был присвоить их себе.

Такое поглощение внешнего мира внутренним можно было осуществить лишь посредством долгого ритуала зарисовок и перерисовок, небольших изменений то тут, то там, постепенно приводивших к умозрительному обладанию и эмоциональной свободе. Так, позже, уже в процессе работы над картиной, он мог вносить незначительные изменения, не прибегая к рисункам – сам мир картины уже принадлежал ему целиком. И тем не менее, какой бы знакомой и близкой ни была картина, он снова пишет и соскабливает, и малейшее изменение становится еще одним шагом к реализации видения. Чего мы, пожалуй, никогда не узнаем, так это того, чем руководствовался Хоппер, когда выбирал предметы для своих картин.

Понятно, что отчасти это было связано с тем, в какой мере они обладали способностью стать одной из его картин, то есть имелись ли в них те физические качества, которые он мог видоизменять и совершенствовать до тех пор, пока они не превращались со всей явственностью в его и только в его. Но как охарактеризовать этот мир, мгновенно узнаваемый, но неизбывно чужой, эту смесь обыкновенного и таинственного? Трудно определить, благодаря чему они такие, какие есть, если не объяснять их своеобразие авторской волей, везде проявленной в целом и нигде в частности. Пожалуй, именно благодаря этому работы Хоппера и продолжают приковывать к себе внимание зрителей по всему миру.

Недавние крупные выставки в Лондоне, Париже, Риме и Мадриде свидетельствуют, что притягательность его творчества универсальна. Интерес не объяснить одним только очарованием нью-йоркских видов первой половины XX века, старомодных гостиничных номеров или людей, которые сидят в своих конторах, не то мечтательно, не то безучастно вперившись в пространство. Есть что-то, что выводит эти картины за рамки фигуративного протоколирования реальности и возносит их к высотам многозначительной, квазимистической медитативности. Моменты реального мира – того, что все мы переживаем, каким-то таинственным образом изъяты из времени. То, каким мир видится в окне проходящего поезда или, например, машины, приоткроет фрагмент повествования, которое мы можем попытаться, а можем и не попытаться завершить, однако его многозначительность обязательно нас тронет, напомнив о фрагментарности и даже мимолетности нашей собственной жизни. Этим, вероятно, и объясняется эмоциональная заряженность большинства полотен Хоппера. Как и то, почему мы неизбежно скатываемся в банальности, пытаясь объяснить их особую силу. И в тысячный уже раз используем слова вроде «одиночества» и «отчуждения», чтобы описать чувственный строй его картин.

II

Сам я впервые столкнулся с этой неуловимой стихией хопперовского творчества, когда стал ездить каждую субботу из Кротона-на-Гудзоне в Нью-Йорк на занятия в детской художественной школе, располагавшейся в одном из зданий на южной стороне Вашингтон-сквер, которые в конце концов снесли, чтобы построить юридический факультет Нью-Йоркского университета. Было это в 1947 году. Всего через год после того, как Хоппер закончил «Приближаясь к городу» (1946), я глазел из поезда на ряды многоквартирных домов, пытаясь заглянуть в окна и представить, как устроена жизнь в одной из таких квартир. А потом 99-я улица уходила в туннель, выводивший прямо к Центральному вокзалу. Все это было волнительно: внезапное погружение под землю, езда во тьме и прибытие на переполненную снующими туда-сюда людьми станцию-пещеру. Годы спустя, впервые увидев «Приближаясь к городу», я тут же припомнил эти свои поездки в Манхэттен и с тех пор всегда о них вспоминаю в связи с этой картиной. Для меня Хоппер всегда был неотделим от Нью-Йорка – Нью-Йорка, увиденного на бегу, подслащенного ностальгией и живущего исключительно в памяти.

Впоследствии отношения мои с Хоппером сильно усложнились. Сильнее стала странность этих картин, их загадочный эротизм, сочетающийся со множеством обнаженных или полуобнаженных женщин в спальнях, их самозамкнутость, уныние, которые они внушали, нигде не говоря конкретно – за исключением очевидных примеров, – что собственно уныние в них и разыгрывается. В добросовестно составленном и чрезвычайно содержательном каталоге к недавней выставке рисунков Хоппера в Музее Уитни имеется блестящее короткое эссе Марка Тернера, в котором стены Хоппера сравниваются со стеной в рассказе Мелвилла «Писец Бартлби». Автор цитирует такой показательный отрывок:

Я поставил для Бартлби стол у бокового окошка, из которого некогда открывался вид на грязные задние дворы, теперь же, с постройкой новых домов, не открывалось никакого вида, но все же проникал свет. В трех футах от окошка была стена, так что свет шел сверху, между двух высоких зданий, словно из небольшого отверстия в куполе собора. Для полного удобства я отгородил тот угол зелеными ширмами, которые совершенно скрывали Бартлби от моих глаз, хотя голос мой он всегда мог слышать. Так мне удалось сочетать обособленность и приятное общество.

Точнее всего это описание соответствует картине «Контора ночью» (1940), однако в какой-то степени применимо и к другим работам.

Особое отсутствие эротизма в хопперовском изображении одиноких женщин в комнатах объясняется хотя бы отчасти, тем, что они буквально привязаны к формальной природе этих самых комнат. Отсюда присущая им безучастность, это и сдерживает их темперамент, каким бы он ни был. И если верно то, что утверждает Хоппер, – что в живописи он охотился за самим собой, что в том, что он писал, он надеялся найти самого себя, то есть что в конце концов в картинах отражается их создатель, причем не просто его художественная самобытность, но и нечто от него самого как человека, – тогда следует считать, что Хоппер и сам был человеком необыкновенно замкнутым и эмоционально закрытым.

Кажется, что вне комнат, в которых он их пишет, у этих женщин нет никакой другой жизни. Они вглядываются в мир, в тот мир, где все мы живем, причем вглядываются, быть может, даже с некоторой долей вожделения, – но это все равно не их мир. Именно эта оторванность от нашего мира и сводит на нет все их эротическое присутствие. Они недоступны. Мы ощущаем это с той же определенностью, с какой воспринимаем жесткий геометризм комнат, которые они занимают. Именно эта пространственная цельность придает хопперовским полотнам ощущение постоянства и удерживает женщин на предназначенных им местах – как, например, в картине «Утреннее солнце» (1952).

Настолько, что попытка поместить этих женщин в иные воображаемые контексты оказывается лишь формой бегства зрителя от полотна, лишающего их всякой свободы разрешения. Склонность создавать повествования вокруг хопперовских картин лишь добавляет им сентиментальности и оборачивается пошлостью. У женщин в комнатах Хоппера нет ни будущего, ни прошлого. Они появляются на свет вместе с комнатами, в которых мы их видим. И тем не менее на каком-то уровне эти полотна действительно провоцируют в нас повествовательный порыв – как будто лишь ради того, чтобы показать, насколько он неуместен. Нет, каждая из этих картин – самозамкнутая вселенная, тайны которой так и остались тайнами; для многих из нас это невыносимо. Тогда отсутствие будущего и прошлого будет восприниматься как приостановка, но никак не окончательное разрешение – как неприятное разрушение повествования или любой другой формальной структуры, которая могла бы нормализировать загадочность, присутствующую в качестве необъяснимого элемента и в нашей собственной жизни.

© Mark Strand. On Edward Hopper. The New York Review of Books, 25 июня 2015 г.