Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

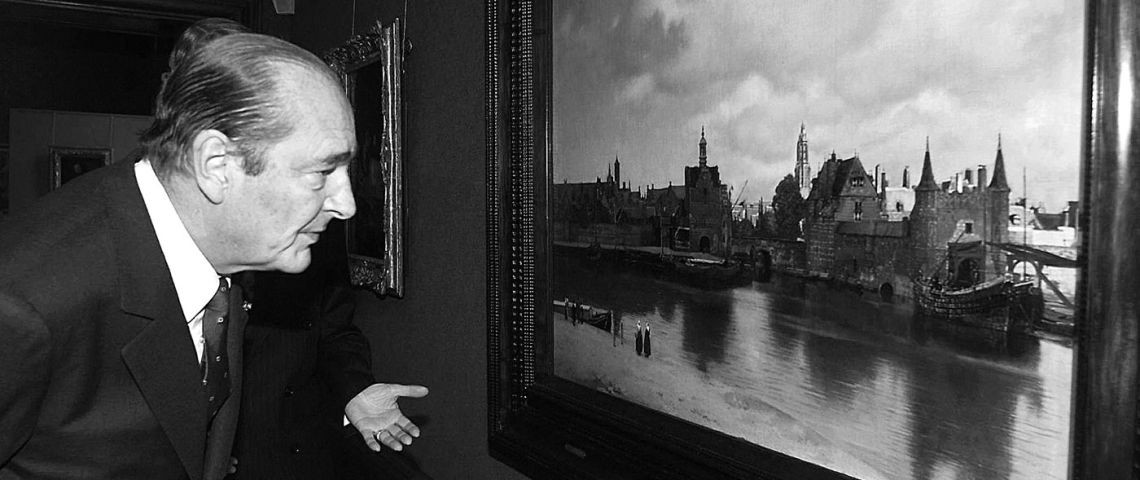

Рассматривая восхитительную картину Вермеера, ты словно соприкасаешься с почтовой открыткой, отправленной из лучшего мира кем-то умершим или присланной в мир, пробуждающийся из бездны сна. На ней происходит нечто невероятное.

Жан Кокто

«После десяти дней в Гааге я отправился в Делфт, очень большой и красивый город, только слегка захолустный... Вокруг него хорошие стены, рвы и ворота, и в нем есть все, ибо он находится в лучшей части Голландии», – писал в 1663 году лорд Уильям Фицуильям. Трудно сказать, что побудило лорда Фицуильяма назвать Делфт XVII века с его 15 тысячами жителей большим городом – возможно, королевское присутствие, на тот момент выражавшееся уже лишь в наличии мавзолея Вильгельма Оранского в Новой церкви (Nieuwe Kerk), а может быть, оживленная торговля (Делфт был главным портом Голландской Ост-Индской компании), внушительное производство пива и фарфора или основательные дома местных бюргеров за городской стеной. Как бы то ни было, сегодняшний Делфт совсем не выглядит большим, вокруг него уже нет стен, рвов и ворот, и, невзирая на то, что город находится в двадцати минутах езды от Гааги на трамвае, он по-прежнему кажется «слегка захолустным».

Сквозь скошенное окно делфтской гостиницы видны верхушки деревьев, черепичные крыши домов в три-четыре этажа, тут же неподалеку маячит башня Старой церкви (Oudekerk), где в семейной усыпальнице похоронен Ян Вермеер ван Делфт. Возможно, небо одинаково по всей Голландии, но сейчас, с утра, солнечный свет между двумя дождевыми тучами кажется таким же, как его изобразил в 1660 или 1661 году на своей картине «Вид Делфта» Вермеер,[1. Башенные часы на его картине «Вид Делфта» показывают начало восьмого.] и кто знает, может быть, именно благодаря ему оно и осталось тем же. Способность глаза к восприятию не самодостаточна, и нельзя исключить, что образы света и пейзажа соответствуют какому-то далекому, неизвестному нам оригиналу, о котором мы вспоминаем, глядя на картину.

Старый Делфт кажется погрузившимся в долгую дремоту; впечатление ленивого скольжения, скорее всего, создают воды каналов, удлиняющие в отражениях дома, деревья и людей. В сентябре 1902 года во время своего голландского путешествия здесь прогуливался Марсель Пруст, отметивший в дневнике, что видел «простой маленький канал, млевший от звона колоколов XVII века и поблескивавший в неярком солнечном свете; он тек между двумя рядами деревьев, сбросивших в конце лета листву и ласкавших ветвями зеркала окон в домах по берегам канала».[2. Цит. по: Bailey, Anthony. A View of Delft. London: Pimlico, 2002. P. 248.] Вряд ли Пруст стал бы включать Делфт в маршрут своей поездки по Голландии, если бы не увидел в Гааге вермееровский «Вид Делфта», который позднее в одном из писем назвал «самой прекрасной картиной в мире». Потому-то ценители искусства и едут в Делфт. «Чтобы извлечь истинность и красоту из какого-либо уголка земли, – писал Пруст, – нам необходимо знать, что она может быть оттуда извлечена, что там много богов. [...] Нужно, чтобы кто-то нам сказал: “Здесь вы можете любить – любите”. Тогда мы любим».[3. Художник. Тени. Моне. – Пруст М. Против Сент-Бёва: статьи и эссе. М.: ЧеРо, 1999. С. 164.]

В общем-то довольно того, что Вермеер здесь жил, ходил по этой брусчатке, смотрел на Новую церковь, рядом с которой провел большую часть жизни, что именно здесь он создал свои загадочно красивые картины, – этого хватает для готовности влюбиться в это место, даже притом – или, быть может, именно потому, – что написанное Вермеером так далеко от нас. На двух его картинах изображен Делфт, и хотя энтузиасты так и не нашли дом с картины «Улочка», делфтские дома XVII века позволяют легко оживить представление о месте, наполненном уютным покоем, и о красной кирпичной стене, приходящей на ум в связи с Вермеером.

На юго-востоке города находится залив Колк, или гавань, где река Схи соединяется с внутригородскими каналами. С другого берега залива Вермеер писал свой «Вид Делфта». Некоторые считают, что художник работал на первом этаже одного из домов,[4. В XVII веке на пленэре еще не писали, к тому же от возможного местонахождения Вермеера до бухты Колк около 400 метров, поэтому бытует версия, что многие детали «Вида Делфта» художник мог изучить только вблизи, то есть он писал по наброскам и, возможно, вовсе не работал на берегу залива.] но такого здания здесь давно уже нет, у бетонированного берега покачивается шеренга яхт, рядом по дорожке скользят велосипедисты. По другой стороне, где на пейзаже тянется городская стена, сейчас пролегает широкая улица, и единственное, что осталось от картины Вермеера, – это башни Новой[5. На картине Вермеера башня Новой церкви изображена без колоколов: они появились между маем 1660 года и осенью 1661 года. Следовательно, картина была написана раньше.]и Старой церквей. Нет песчаного берега залива Колк, нет двух господ, дамы и женщины с ребенком, нет отражения городских домов и башен в спокойной воде, нет Арсенала, Схидамских, Роттердамских и Кетельских ворот, нет башни пивоварни De Papegaeij, нет пришвартованных к берегу барж, как нет больше и тех небес, которые я, как мне кажется, увидел в окне, едва проснувшись. Только свет и неподвижная вода напоминают о вневременном спокойствии и умиротворении, отличающих эту картину. Именно пейзаж Вермеера побуждает сегодня вглядываться в тени и воду как в воспоминание: мы ждем, что это созерцание оживит единственную часть души, способную издалека приносить нам радость.

Скорее всего, «Вид Делфта» никогда и не был «реалистичным» изображением города. Допускают, что композицию своего пейзажа Вермеер позаимствовал у другого художника – например, с картины Эсайаса ван де Вельде «Вид на Зирикзее», написанной в 1618 году и ставшей одним из первых городских видов в истории живописи. На переднем плане полотна ван де Вельде – тоже берег с тремя фигурами рыбаков, а город отражается в столь же спокойных водах.

Такое заимствование мотивов в то время было повсеместной практикой, но особое влияние на Вермеера, похоже, оказал его современник Питер де Хоох, тоже какое-то время живший в Делфте. Считается, например, что именно в подражание де Хооху Вермеер начал писать интерьеры, что косвенно подтверждается направлением света – почти все помещения на полотнах Вермеера, как и у де Хооха, освещены слева. И все же, говоря о Вермеере, вряд ли стоит заострять внимание на заимствованиях, настолько он не похож на других, а если и похож (особенно на раннем и позднем этапах), то это не лучшие его картины – сомнительно даже, что они вообще принадлежат его кисти.

Трудно, пожалуй, извлечь и какие-то особые выводы и из того, что Вермеер для правильного определения перспективы использовал так называемую точку схода вкупе с камерой-обскурой. Этот оптический инструмент, возможно, виден в зеркале на картине Вермеера «Урок музыки» – он позволяет определить правильную перспективу, резкость изображения и разглядеть световые эффекты, недоступные невооруженному глазу, например, рассеянные световые круги на боках барж в «Виде Делфта». Камера-обскура была предтечей фотоаппарата, что дает некоторые основания сравнивать картины Вермеера с фотоснимками в плане их оптического построения. Считается, что чрезвычайная популярность Вермеера в XX веке может быть связана именно со свойственной этому веку способностью воспринимать фотографию.

По итогам сравнения вермееровского «Вида Делфта» с другими изображениями города XVII века был сделан вывод, что дома, башни и деревья на картине Вермеера расположены композиционно выгоднее; рентгеновский и инфракрасный анализ вскрыл множество изменений, направленных на совершенствование картины, – скажем, вытянута тень от Роттердамских ворот, а сами ворота освещены солнцем – в нынешней версии они находятся в тени вместе со всем профилем городской набережной; на ближайшем берегу находилась еще и седьмая мужская фигура, позднее записанная.

Вероятнее всего, подобная правка была характерна для Вермеера – с особой наглядностью это проявляется на другом его полотне, продававшемся на аукционе 1696 года в Амстердаме под названием «Спящая за столом пьяная девица». На картине действительно изображена прикорнувшая служанка на фоне приоткрытой двери в другую комнату. Здесь записаны несколько фигур и предметов: поначалу у двери сидела собака, позднее замененная креслом, исчез и мужчина, входящий в дверь, не стало виноградной грозди на столе. Если допустить, что собака могла толковаться как спутник богини плодородия Дианы (единственная собака на картинах Вермеера располагается как раз у ног богини на полотне «Диана и нимфы»), виноградная гроздь – как символ девического целомудрия,[6. Работы голландских художников XVII века, включая Вермеера, позволяют судить о довольно широком арсенале подобных символов и аллегорий. Есть мнение, что голландцы смотрели на эти картины не так, как мы, вычитывая в них нравоучительные посылы. Например, за спиной у заснувшей девушки на полотне Вермеера виден фрагмент картины с фигурой Купидона и маской, сброшенной Купидоном «в знак протеста против фальши или двуличия в любви». Такой подход превращает живопись Вермеера в «словарь» символов. Об упомянутой картине, например, Мэдлин Миллнер Кэр пишет: «Молодая женщина олицетворяет леность, безнравственность, открывающую врата всем прочим порокам, символы которых ее окружают. [...] Яблоки на столе – атрибуты Афродиты, богини любви, как и жемчужные серьги в ушах у девушки. Яблоки отсылают к грехопадению и первородному греху. Фрукты, как и роскошная глиняная посуда, столовое стекло и серебро – типичные символы суетности мирских радостей. [...] Смысл картины таков: надо быть настороже, чтобы не попасть в ловушку чувственных радостей. Свобода воли велит нам отказаться от земного во имя божественной истины». Цит. по: Snow, Edward. A Study of Vermeer. London, 1994. P. 146.] а мужчина мог придать сюжету лишнюю двусмысленность (хотя на картине, где его нет, мужское присутствие ощущается еще сильнее), то можно сделать вывод, что Вермеер отказался от деталей, побуждающих воспринимать картину слишком однозначно, слишком «понятно». Свидетельствует ли слегка распахнутый ворот платья девушки об отношении к ней художника? Но в каком-то смысле в спящей девушке Вермеера нет ничего, что превосходило бы спящую девушку; можно лишь гадать, задремала ли она после винопития, пила ли она одна и почему за ее спиной виднеется пустая комната. Изображенное на картинах Вермеера совпадает с манерой письма, и мы так и не узнаем, «о чем это», как никогда не узнаем почти ничего и о самом Вермеере.

Хотя в свое время Вермеера считали одним из самых блестящих художников Делфта (в вышедшем в 1667 году путеводителе по городу Вермеер упоминается как достойный преемник одного из наиболее выдающихся живописцев Делфта и всей Голландии Карела Фабрициуса, который погиб в 1652 году при взрыве порохового склада, разрушившего изрядную часть города), еще в середине XIX века он был малоизвестен. «Открыватель» Вермеера Теофиль Торе назвал его «делфтским сфинксом», ибо о Вермеере тогда не было почти никаких сведений, а количество его известных картин исчислялось единицами.[7. Сегодня Вермееру приписывают 35 или 36 картин, но в отношении авторства четырех или пяти из них полной ясности по-прежнему нет.] Скупые сведения о жизни Вермеера собраны из немногих юридических документов, связанных с рождением, женитьбой, смертью детей, долгами, записями в книге гильдии художников и т.п., и любой из этих фактов лишь разжигает фантазию исследователей. Нехватка сведений вызывает чуть ли не обиду на «скрытность» художника – даже в тех случаях, когда ценное историческое свидетельство могло бы быть, его нет; например, 11 августа 1663 года у Вермеера побывал знаток искусства, лионец Бальтазар де Монсони, но все, что он записал в дневнике, исчерпывалось следующим: «В Делфте я посетил художника Вермеера, у которого, правда, не было ни одной работы [чтобы нам показать]. Но мы видели одну у булочника, заплатившего за нее шестьсот ливров, хотя на ней была всего одна фигура, – я счел, что это дороговато».

Неизвестно также, почему Вермеер так мало создал: если голландские художники его времени в среднем писали как минимум 50 картин за год, то Вермеер – не более двух-трех. Это не значит, что он работал очень медленно: при изучении его полотен обнаружилось, что мазки часто наносились «влажным по влажному», то есть художник писал быстро, не дожидаясь, когда высохнет предыдущий слой краски, часто меняя детали, добавляя или удаляя целые фигуры или предметы. Можно допустить, что Вермеер надолго оставлял работы, а затем снова к ним возвращался и что были длительные периоды, когда он вообще не подходил к мольберту. Возможно, он дожидался света, чтобы работать над интерьерами, а солнечных дней в Голландии было мало. За исключением поздней «Аллегории веры», Вермеер не писал по заказу, а потому никак не мог зарабатывать на жизнь только живописью. Можно решить, что писать ему мешала коммерция, отнимавшая у него все время в начале семидесятых годов, но если учесть, что поздние картины – слабее предыдущих, придется предположить, что его покинуло вдохновение или не удовлетворяло то, чего он сумел на тот момент достичь. Вермеер не интересовался взаимоотношениями самого себя с искусством – в отличие от того же Рембрандта, после него не сохранилось ни одного автопортрета. Даже если допустить, что на картине «Искусство живописи» в работающем с моделью художнике он изобразил самого себя, мы все равно видим его со спины. «Художник, поворотившийся к нам спиной и не беспокоящийся о том, увидят ли его потомки, не желающий знать, что потомки могут о нем подумать, – это удивительная, потрясающая идея», – писал в письме к другу, художественному критику Жану-Луи Водойе Марсель Пруст. Его адресат тоже неоднократно обращает внимание на обращенную к зрителю спину: «Он дает нам знать, как одет, но лицо его остается нам неизвестным, как и его жизнь, как и его смерть».[8. Цит. по: Hertel, Christiane. Vermeer: Reception and Interpretation. Cambridge University Press, 1996. P. 113.] Но все же о смерти Вермеера (он умер в возрасте 43 лет) кое-что известно – благодаря показаниям его жены Катарины в Верховном суде Голландии и Зеландии в апреле 1676 года и в июле 1677 года в связи с признанием его неплатежеспособным. Катарина Болнес, вдова, написала: «Пока длилась разорительная война с Францией, [мой муж] не только не мог продать свои работы, но и понес большие убытки, поскольку ранее приобрел картины других мастеров, сбыть которые ему тоже не удавалось. По этой причине и потому, что [его] сильно обременяли дети, [он] впал в такую тоску и такое отчаянье, что за полтора дня лишился здоровья и умер».[9. См.: Blankert, Albert. Montias, John Michael. Aillaud, Gilles. Vermeer. New York, Woodstock, London: Overlook Duckworth, 2007. P. 60.]

Если мы возьмем на себя смелость и начнем думать о меланхолии, которая, судя по несоответствию атмосферы картин повседневным заботам художника, вполне могла посещать Вермеера, то на ум сразу же придет необычный персонаж картины «Девушка с бокалом вина», где на переднем плане смущенно улыбается молодая женщина в красном платье с бокалом вина в руке, явно поданным ей услужливым поклонником, а в углу комнаты, оперев голову на руки, сидит, погрузившись в свои мысли, а может быть и задремав, никак не связанный с происходящим одинокий мужчина, которому, похоже, известен некий другой мир – быть может, этот мир видит в себе сам художник, именно в нем он пытается задержаться каждой деталью, каждым оттенком краски, каждым отблеском света. Пока художник живет в этом подлинном мире, говорит Пруст, он действует, подчиняясь некоему инстинкту, который, подобно инстинкту насекомых, удвоен тайным предчувствием величия их дела и краткости их жизни.[10. Заметки о загадочном мире Гюстава Моро. – Пруст М. Против Сент-Бёва: статьи и эссе. C. 161.]

Не раз предпринимались попытки сложить какое-то представление о самом Вермеере по его картинам, но выводы по большей части ограничивались очевидным: например, тем, что ему нравилось писать молодых женщин – служанок, юных дам. Однако можно лишь гадать, кто эти женщины – есть ли среди них жена Вермеера Катарина (некоторые из написанных Вермеером женщин явно ждут ребенка, а Катарина часто бывала беременной – у художника было пятнадцать детей; четверо из них умерли при родах или во младенчестве) или – в более позднее время – кто-то из его дочерей. Действительно ли знаменитой «Девушкой с жемчужной серьгой» была служанка Грета (голландское имя Маргрета происходит от древнегреческого μαργαρίτης, то есть «жемчужина»), как это представляет автор одноименного романа Трейси Шевалье, а за ней и Питер Уэббер в фильме со Скарлетт Йоханссон в роли жемчужной девушки? Но кем бы ни были женщины на полотнах Вермеера, однажды увиденные, они, как отмечает Энтони Бейли, становятся незабываемыми. Как говорит герой Пруста, объясняя Альбертине уникальность Вермеера, это не просто очередная модель, перенесенная из действительности на картину, а одна и та же женщина – «юная и единственная красота, так и остающаяся загадкой для своей эпохи, в которой ничто с ней не сравнится и в которой ничто ее не объясняет, если только вы пытаетесь прорваться к ней сквозь сюжеты, а не получить особое впечатление от цвета».

Действительно, сюжеты тривиальны и традиционны: женщины шьют, играют на музыкальных инструментах, на одной картине спят, на другой – льют из кувшина молоко, держат в руке весы или жемчужное ожерелье, пьют вино, беседуют с кавалерами, одним словом, как небрежно выразился знаменитый историк культуры Якоб Буркхардт, «читают и пишут письма, и все в таком духе». Изображенная Вермеером жизнь словно бы пропущена через фильтр – в ней нет шума, звона посуды, плача или криков, нет нищих или больных, нет детей, и трудно представить, что в доме, где одновременно находились по меньшей мере две или три женщины (жена, теща и служанка) и восемь детей, где время от времени дрался и дебоширил брат жены Виллем,[11. См.: Blankert, Albert. Montias, John Michael. Aillaud, Gilles. Vermeer. P. 52.] могли рождаться овеянные тишиной и покоем сцены, которые мы наблюдаем на полотнах Вермеера 60-х годов. И хотя Вермеер вроде бы писал исключительно внешнюю сторону будничной жизни голландцев XVII столетия, женщины на его полотнах словно бы принадлежат тому самому неосязаемому и неведомому идеальному миру, о котором, быть может, думает мужчина на картине «Девушка с бокалом вина». Как пишет Йохан Хёйзинга в работе «Культура Нидерландов в XVII веке», Вермеер изображает «своего персонажа, предпочтительно женщину, за самым простым занятием, в самом незатейливом, но с величайшим тщанием выписанном окружении [...], но все они кажутся перенесенными из привычной действительности в сферу ясности и гармонии, где слова уже не звучат и где мысль не облекается в форму. Действия его персонажей исполнены тайны; кажется, будто мы их видим во сне. Уловить это с помощью понятия реализм – все равно что поросенка поймать щипцами. Все здесь преисполнено несравненного поэтического содержания. Вглядитесь в эту картину попристальней, и вы не найдете здесь обычных голландских женщин тысяча шестьсот такого-то года, но – фигуры из элегического мира снов, полные спокойствия и безмятежности».[12. Хёйзинга Й. Культура Нидерландов в XVII веке. Эразм. Избранные письма. Рисунки / Пер. Д. В. Сильвестрова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2009. С. 111.]

Говоря словами Бейли, «Делфт был самым чистым городом Голландии, а Вермеер был его самым чистым живописцем». Эта чистота касалась не только сюжетов его картин, но и самого их исполнения; их техническое совершенство вызывает ощущение едва ли не холода или безжалостности. Изучив цвета Вермеера – синий и желтый, Водойе внезапно признает, что искусство Вермеера заставляет думать о крови, «о крови не как об оттенке, а как о субстанции – желтой крови, голубой крови, охряной крови».[13. Цит. по: Hertel, Christiane. Vermeer: Reception and Interpretation. P. 106.] Говорит ли Водойе об особом впечатлении «реальности», порождаемом красками Вермеера? Но краски Вермеера, как и свет на его картинах, не следуют никакому натуралистическому или метеорологическому образцу. Тени городских домов падают на воды Схи так, как не могли падать ни в какое время суток, и свет на картине произвольно используется в композиционных целях – такого дня, как на картине, в Делфте никогда не было. Вермеер возвел город в какую-то иную истинность, не имеющую прямой связи с реальностью в том виде, как она проявляется в обыденной жизни.

Какой-то критик назвал «Вид Делфта» окном, открытым в стене музея Маурицхёйс, – в сравнении с ним прочие картины, включая Рембрандта, кажутся примитивными копиями.[14. См.: Blankert, Albert. Montias, John Michael. Aillaud, Gilles. Vermeer. P. 9.] Окно – куда? Марсель Пруст утверждал, что музеи – это здания, где живут мысли, и что в них, а не в холстах, высохших красках и позолоченных рамах заключена ценность картин.[15. Рембрандт. / Пруст М. Против Сент-Бёва: статьи и эссе. C. 147.] Но попытайтесь, стоя в музее перед «Видом Делфта», ухватить, какую мысль скрывают эти спокойные воды, погруженные в неспешную беседу люди, неподвижные лодки, темные башни и ворота, выпуклый в солнечном свете город, эти синие, бурые, желтые и красные тона – вам это не удастся, ибо мы не знаем вермееровского Делфта, находясь на самой поверхности своего сознания, в ненастоящем мире. Однако, продолжает Пруст, кажется, что ландшафт на картине обладает сознанием, наделяющим написанное способностью «поведать» нам о тайне, в которой участвует каждый ее цвет, каждая ее деталь.

Я мог лишь смутно ощутить существование этого загадочного мира в «Виде Делфта», и картина передо мной приняла вид самостоятельного существа, обратиться к которому можно, лишь вернувшись к себе, вслушавшись в голос, по-прежнему продолжавший общаться с ней. Теперь я уже боялся лишиться воспоминания об этой картине, будучи убежденным, что вместе с ней потеряю и самого себя – потеряю так, как это происходит, когда умираешь. По правде говоря, я и поехал-то в Гаагу и вермееровский Делфт, чтобы представить ту ситуацию, где по одну сторону находится жизнь человека, а по другую – картина, то есть эпизод из романа Марселя Пруста, где перед «Видом Делфта» умирает один из персонажей – писатель Бергот. Какое-то время считалось, что Пруст в этом эпизоде описал собственный опыт: в мае 1921 года он, будучи уже тяжело больным, посетил выставку голландской живописи в парижском музее Jeu de Paume, где было несколько полотен Вермеера, включая «Вид Делфта», однако, вероятнее всего, это место в романе Прусту потребовалось, чтобы еще раз убедиться, что подлинная душа художника, самая потаенная из всех, его настоящая родина, и есть то место, где следует искать утраченное время, – место, которое – кто знает? – не исчезает насовсем.

«На первых же ступенях лестницы, по которой ему надо было подняться, у него началось головокружение. Он прошел мимо нескольких картин, и у него создалось впечатление скудости и ненужности такого надуманного искусства, не стоящего сквозняка и солнечного света в каком-нибудь венецианском палаццо или самого простого домика на берегу моря. Наконец он подошел к Вермееру; он помнил его более ярким, не похожим на все, что он знал, но сейчас, благодаря критической статье, он впервые заметил человечков в голубом, розовый песок и, наконец, чудесную фактуру всей небольшой части желтой стены. Головокружение у Бергота усилилось; он впился взглядом, как ребенок в желтую бабочку, которую ему хочется поймать, в чудесную стенку. “Вот как мне надо было писать, – сказал он. – Мои последние книги слишком сухи, на них нужно наложить несколько слоев краски, как на этой желтой стенке”. Однако он понял всю серьезность головокружений. На одной чаше небесных весов ему представилась его жизнь, а на другой – стенка, очаровательно написанная желтой краской. Он понял, что безрассудно променял первую на вторую. “Мне бы все-таки не хотелось, – сказал он себе, – чтобы обо мне кричали вечерние газеты как о событии в связи с этой выставкой”.

Он повторял про себя: “Желтая стенка с навесом, небольшая часть желтой стены”. Наконец он рухнул на круглый диван; тут вдруг он перестал думать о том, что его жизнь в опасности, и, снова придя в веселое настроение, решил: “Это просто расстройство желудка из-за недоваренной картошки, только и всего”. Последовал новый удар, он сполз с дивана на пол, сбежались посетители и служащие. Он был мертв. Мертв весь? Кто мог бы ответить на этот вопрос? Опыты спиритов, так же как и религиозные догмы, не могут доказать, что душа после смерти остается жива. Единственное, что тут можно сказать, это что все протекает в нашей жизни, как будто мы в нее вошли с грузом обязательств, принятых нами на себя в предыдущей жизни; в условиях нашего существования на земле нам нет никакого смысла считать себя обязанными делать добро, быть деликатными, даже вежливыми, нет никакого смысла неверующему художнику считать себя обязанным двадцать раз переделывать часть кар-тины, восхищение которой будет довольно-таки безразлично его телу, съеденному червями, так же как часть желтой стены, которую он писал во всеоружии техники и с точностью неведомого художника, известного под именем Вермеера. Скорее можно предположить, что все эти обязательства, которые не были санкционированы в жизни настоящей, действительны в другом мире, основанном на доброте, на совести, на самопожертвовании, в мире, совершенно не похожем на этот, мире, который мы покидаем, чтобы родиться на земле, а затем, быть может, вернуться и снова начать жить под властью неизвестных законов, которым мы подчиняемся, потому что на нас начертал их знак неизвестно кто, законов, сближающих нас своей глубокой интеллектуальностью и невидимых только – все еще! – дуракам. Таким образом, мысль о том, что Бергот умер не весь, заключает в себе известную долю вероятности».[16. Пруст М. Пленница / Пер. Н. Любимова. М.: Художественная литература, 1990. С. 186.]