Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

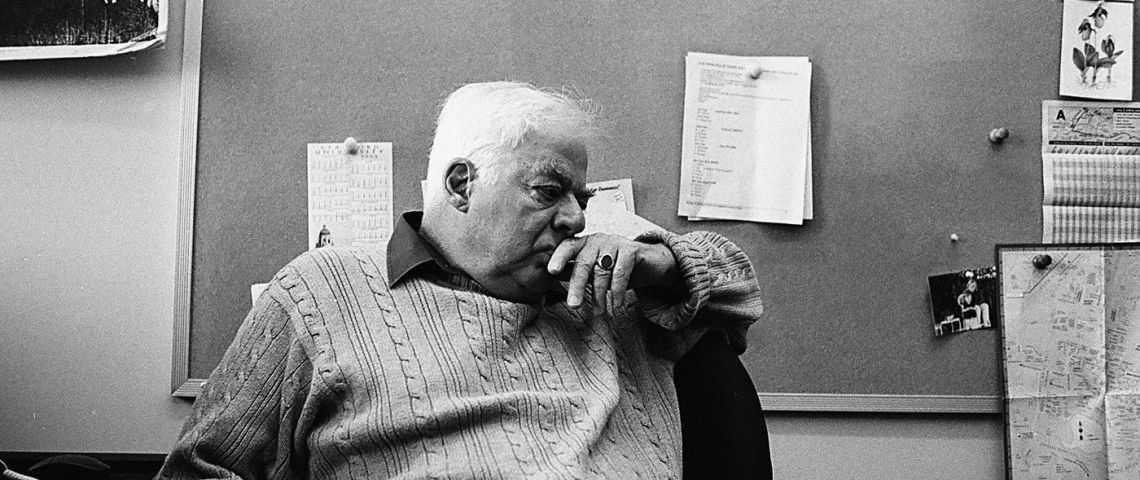

Представим себе, что ничего не дано. Что в мире нет ничего определенного, а сама идея мира есть продукт исторической мысли и социальная конструкция. Как и реальность, истина, мышление, знание и все остальное. Противопоставление кажущегося истинному, страстей разуму, созерцания действию – это исторические удавки, плод извращенного мышления. «Я» – такая же выдумка, как «народ», «государство» и любое «мы». Истинно только то, что действует. Ни у чего нет никакой сущности, по сути – ничего нет, но все происходит. Только происходит, течет и изменяется, но не существует. «Не существует» в том значении, в каком в школе учили, что законы физики, природы, а иногда даже и морали существуют независимо от того, кто и что по этому поводу думает. И человек – точнее, все люди – есть мера всех вещей. Если все эти утверждения сделать частью своего мира и своих убеждений, то, пожалуй, можно обрести спокойствие, с каким в столовой Стэнфордского университета нас ждал любитель птиц, демистификатор философии, глашатай прагматизма и социальной справедливости Ричард Рорти (1931–2007), чьи книги переведены без малого на тридцать языков.

Профессором сравнительной литературы Стэнфордского университета Рорти стал после скандальных публикаций, в которых он выступил с критикой американской системы образования. Поговаривают, что он стал неудобен многим из тех, кто определяет политику просвещения; на него публично обрушились со всех сторон: и левые, как и он любящие Ницще и Деррида, но, в отличие от него, всерьез считающие Америку империей тупости и зла, мало чем отличающейся от любого другого тоталитарного общества, и правые, не способные смириться с тезисом Рорти о том, что демократия – не «объективная ценность» и «лучшая из возможных форм общественного управления», а просто то, чему он отдает предпочтение, ибо любовь к Ницше не позволяет ему разбрасываться словами «объективность», «ценность» или «истина».

Его философия уходит корнями в неспособность найти общий знаменатель или единый мир, где привитая родителями – активными троцкистами запредельной левизны – чуткость к социальной несправедливости уживалась бы с красотой диких орхидей, которые он увидел в горах Нью-Джерси и о которых знал все, что только может знать двенадцатилетний мальчик. Все свидетельствовало, что только христиане способны держаться в мире, где есть связь между справедливостью, истиной и красотой; однако, будучи неспособным всерьез воспринять символ веры, он еще подростком обратился к Платону, но так и не понял, как способность аргументировать и убеждать других в своей правоте или стремление найти безусловно достоверное знание может сделать его лучше или умнее. Молодой Рорти угомонился на Гегеле, ибо оказалось, что философ может не стремиться к познанию с позиций вечности, а стараться «удержать в мысли свое время», мыслить из своего времени и своего места. Последние сорок лет своей жизни Ричард Рорти пытался понять, на что пригодна философия и что с ней можно делать. Многолетние бои Рорти с им же превратно истолкованными Платоном, Декартом и картезианцами за то, что изменчивое и неопределенное для человека лучше неизменного и определенного, что на смену знанию и безопасности должны прийти надежда и открытость, что речи об этических принципах и религиозной истине надо заменить на сострадание к чужой боли и свободу для каждого думать то, что придет ему на ум, сделали его ходячей иллюстрацией слов Аристотеля о том, что бороться с философией можно только философски. Не пройдет и тысячи лет, и мы узнаем, будет ли Рорти благополучно забыт или включен в канонический хор философов, чья полифония многим приятнее, чем голоса птиц.

Наш разговор происходил 3 марта 2003 года, за две недели до входа американских войск в Ирак.

А. Р.

Вы философ?

Нет. Я учился философии, но вопрос, надо полагать, был в том, делает ли это меня философом.

А что делает человека философом?

Не думаю, что имеет смысл говорить так о чьей-либо деятельности. И не факт, что для нее вообще возможно определение.

Но как вы понимаете слово или титул «философ»?

В современном академическом контексте философ – это тот, кто читает книги из определенной секции в библиотеке и знаком с Платоном, Кантом и еще несколькими именами. Если вы склонны соотносить свою работу с Платоном и Кантом, вероятно, вы можете назвать себя философом.

А вы связываете свою работу с этими ребятами?

Да. Я все время говорю: Ницше лучше Платона, Гегель лучше Канта, такого рода вещи. Но этим можно заниматься, только если ты учишь философии в университете.

Чем вам интересны эти книги из определенной секции в библиотеке?

Я читал их, еще будучи подростком, и они произвели на меня впечатление; я решил, что моей профессией будет читать такие книги и писать о них. Вот этим я до сих пор и занимаюсь.

Какое именно впечатление они на вас произвели?

Меня интриговал спор Ницше с Пла-тоном, но, вообще говоря, я мог стать любым гуманитарием, не обязательно философом. Я выбирал не на основании каких-то принципов.

Почему общество – в широком смысле – тратит столько денег на людей, которые просто читают Платона, Канта и прочих?

Думаю, по двум причинам. Первая – и весьма дурная – в том, что публика считает гуманитариев чем-то вроде наследников священнослужителей, которым позволено затрагивать высокие материи, красоту и чудеса – некий субститут Бога. Это не слишком хорошее основание, однако оно действенно, ибо на университеты тратятся деньги. Вторая – более разумная – причина в том, что если не изучать прошлое, ты обречен его повторять. Если не учиться на ошибках наших предков, мы будем делать то же самое снова и снова.

Но это относится ко всем гуманитарным наукам. Мой вопрос гораздо уже: почему философия?

А имеет ли смысл проводить четкую линию между философией и остальными гуманитарными науками? Литературоведение, история, философия… разделение между этими дисциплинами такое произвольное, что бессмысленно об этом спорить.

И объединяет их то, что они бесполезны с точки зрения общества?

Они в равной степени не годятся для общественного строительства, то есть не могут дать конкретных рецептов – в отличие от социологии и экономики. С другой стороны, то, что обсуждают гуманитарии сегодня, публика, возможно, будет повторять через 50 лет.

Раз философы и другие гуманитарии не могут предложить решения экономических, социальных или политических проблем, не могли бы вы объяснить, почему вы считаете – как вы –, что лучший способ прожить жизнь – это бороться за бесклассовое, бескастовое, эгалитарное, космополитическое общество?

Не уверен, что у меня есть причины стремиться к этому. Это как спрашивать у жителя Средневековья: а зачем люди хотят быть ближе к Богу? Что он на это ответит? Дурацкий вопрос.

И сейчас был бы дурацким?

Сейчас, наверное, нет.

Многим безразлична социальная справедливость и вообще любые социальные идеалы.

Не знаю… Возможно, многие никак не касаются идеалов в своей профессиональной деятельности, но ведь они социальные демократы, желающие всех благ народам Запада. Я имею в виду, что образованные классы в Европе и Америке разделяют идеал социальной справедливости.

Предположим, что они разделяют его как граждане, а не как философы. А вы, по крайней мере, в последнее время, считаете этот вопрос ключевым. Какое вам дело до социальной справедливости?

Не могу представить, как социальная справедливость может быть безразлична. Я не знаю, что сказать человеку, которого она не заботит.

Вы патриот?

Конечно.

Патриот чего и почему?

Полагаю, своей страны, у которой есть благородная традиция бороться за социальную справедливость – раньше мы вдохновляли на это и Европу; сейчас уже нет, но раньше так было, и этим надо гордиться. Я горжусь Джефферсоном, Линкольном и Вильсоном так же, как французы гордятся де Голлем.

А что же случилось? Почему больше нет оснований гордиться Америкой?

Сейчас у нас консервативный период. Всегда существует опасность превращения популизма правого толка в фашизм, и если выбрать такого президента, как Буш, взывающего к самой необразованной части общества, то появляется риск получить то, что в свое время произошло в Германии.

Вы считаете такой сценарий реальным в ближайшем будущем?

Да, я думаю, что люди Буша используют теракт 11 сентября как повод, чтобы ограничить гражданские свободы, а нынешний министр юстиции Джон Эшкрофт – вообще очень опасная фигура.

Почему же?

Если теракты не прекратятся, он потребует права арестовывать людей и не давать им доступа к адвокатам и журналистам; люди просто начнут исчезать, и он по этому поводу совершенно не переживает.

Но если вы будете последовательным, то гордость за свою страну, ее наследие, ваше несогласие с нынешним президентом должны как-то проявляться…

Я хожу на марши за мир.

Правда? А зачем?

Теоретически они могут предотвратить войну. Я в это не очень верю, но хоть так.

Вы не хотите, чтобы американцы убивали иракцев? А вдруг только так в Ираке можно установить социальную справедливость?

Да, разумеется. (Усмехается.) Если бы мы могли сделать Ирак демократической страной, не убив множество людей, я бы поддержал вторжение, но едва ли такое возможно. Я думаю, что война затянется и будет много жертв. Мы уже однажды хотели установить социальную справедливость во Вьетнаме, и это привело к катастрофе. Я считаю, что и в Ираке будет катастрофа.

Вернемся к философии. Мне показалось, что вы критикуете всю философскую традицию начиная с Платона, который, по-вашему, все неправильно определил. Стоя на каких основаниях, вы смогли критиковать всю традицию философии в целом?

В широком смысле – следуя европейской политической традиции начиная с Французской революции. Говоря, что мы «кишкой последнего попа последнего царя удавим», мы отказываемся от идеи религиозного искупления или спасения посредством науки, которая выступает здесь заменителем религии; мы просто пытаемся сделать друг друга чуть-чуть счастливее благодаря свободе, равенству…

Почему вы против религии?

Нормально, когда религия – это отношения верующего с Богом, но тут всегда оказываются замешанными священники, люди из Ватикана или американские проповедники. На религии делают деньги; с ее помощью борются за политическую власть.

То есть против Бога вы ничего не имеете?

Нет, с Богом проблем нет, если вы не пристаете с ним к окружающим. Опасность зарождается, когда одни люди начинают говорить другим, что действуют по воле Бога.

Но разве социальная справедливость не занимает его место?

Для меня – да, но есть много верующих, которые считают, что Бог связан с социальной справедливостью. Я здесь никакой связи не вижу.

Если социальная справедливость занимает место Бога, значит, вы навязываете другим свою социальную справедливость.

Ничего страшного, ведь есть аргументы в пользу системы всеобщего медицинского страхования или повышения минимальной оплаты труда: люди от этого станут счастливее. А когда говоришь: «На то воля божья», это совсем другой аргумент. Потому что о том, станут ли люди счастливее при всеобщем медицинском страховании, можно дискутировать, а с волей Бога не поспоришь.

Вы счастливый человек?

Весьма часто.

Ваше счастье как-то связано с социальной справедливостью?

Нет, оно связано с тем, что мне повезло родиться в очень богатой стране в мирное время, в стране, поддерживающей профессоров философии – много свободного времени, много денег, много возможностей.

Если ваше счастье не связано с социальной справедливостью, почему вы думаете, что других она сделает счастливее?

Социальная справедливость делает людей счастливее не потому, что повышается минимальный размер оплаты труда…

А почему?

Например, потому, что люди получают больше денег.

То есть чем больше денег, тем больше счастливых людей. А какие еще – кроме денег – есть составляющие счастья?

Деньги не составляющая, а средство достижения счастья. Если у вас заболел ребенок, а у вас нет денег на лекарство, и вы, и ребенок были бы гораздо счастливее, будь у вас эти деньги. Так что деньги – средство достижения счастья, а не составляющая.

Понятно. Не могли бы вы описать свое состояние счастья?

Нет.

Почему?

Это как описывать добро или истину. Дело в том, что… давать определение таким словам – дело неблагодарное.

Я не прошу определения, я прошу описать, что вы чувствуете.

Джон Стюарт Миль говорил, что удовольствие – это отсутствие боли. Вполне годится.

Вам годится?

Да.

Были бы вы счастливее, если бы до вас не было никакой философии?

Я был бы счастливее, если бы не было… условно говоря, веры в то, что есть «тот свет».

А чем она вам мешает?

От нее больше вреда, чем пользы.

О каком вреде идет речь?

Вред в том, что рабочие не хотели организованно выступать против капиталистов, потому что верили, что за их унижение и слабость им воздастся на том свете. Это был опиум для народа.

То есть вы считаете, что Маркс в конечном итоге прав?

Иногда даже Маркс бывает прав. Рейган говорил, что коммунизм – это империя зла. И это правда, даже несмотря на то, что это сказал Рейган. И вера в загробный мир препятствует поиску социальной справедливости на земле, потому что люди убеждены, что на том свете справедливости больше.

Вы считаете, что если заниматься проблемами посюстороннего мира, счастья будет больше?

Думаю, стоит попробовать. Мы ставим этот социальный эксперимент начиная с Французской революции.

И из-за этого пролито немало крови.

Конечно.

Почему вы тогда предпочитаете одно другому?

Потому что никто сейчас не хочет вернуться в реальность до 1789 года, даже если б это было возможно. Несмотря на все войны последних двух веков, до этого было еще хуже.

То есть люди становятся лучше и мудрее?

Отчасти.

А система образования США – страны, патриотом которой вы являетесь, – создает все больше идиотов или есть надежда, что она делает людей лучше и мудрее?

Едва ли она хуже, чем образовательная система любой другой страны. Начальная и средняя школы ужасны, зато колледжи и университеты очень хороши. В Европе среднее образование замечательное, а вот университеты в плохой форме. Так что в целом получается примерно одинаково.

Какой вред наносит плохое начальное образование?

Будь оно лучше, было бы легче выбирать демократических президентов. Чем хуже образование, тем проще выбирать республиканцев. (Смеется.) Однако это не значит, что плохие школы – единственная причина того, что у нас республиканский президент.

Вы как-то сказали, что поняли все, что хотели понять, и теперь не хотите менять своего мнения о чем бы то ни было. Что вы поняли о смысле жизни?

Не думаю, что «смысл жизни» – полезное понятие. Некоторым людям везет – они последовательно решают мучающие их проблемы – эмоциональные, интеллектуальные, какие угодно. Решив некоторое количество таких проблем, они думают: теперь я знаю, что у меня за жизнь, я вижу в ней смысл, я могу получать от нее удовольствие. Но едва ли можно подвести общий итог жизни, описав, чем все кончилось. Можно просто сказать: жизнь более или менее успешна в зависимости от того, удалось ли человеку решить свои проблемы.

Мучила ли вас когда-нибудь некая интеллектуальная или эмоциональная проблема, решение которой вы нашли благодаря философии?

Наверное, у меня довольно взвешенный взгляд на… Возможно, у меня есть особый способ переваривать все, что я прочитал. Я в конечном итоге понимаю, что я думаю о Канте, что я думаю о Гегеле, что я думаю об Аристотеле и так далее. На это ушло много времени, но я в этом разобрался.

Но была ли некая интеллектуальная проблема или вопрос, который вас к этому подталкивал?

Нет, мое творчество связано только с чтением книг. До книг ничего не было.

Ничего?

До книг не было ничего.

Но вы же были до чтения книг?

Да, но это был не совсем я. Я был создан книгами.

Вы помните первую книгу, вызвавшую ваш интерес к этой области?

«Генеалогия морали» Ницше.

И что вас в ней задело?

Критика христианства.

Вы сами тоже хотели критиковать христианство?

Нет, пока я не прочитал Ницше, я считал себя христианином.

То есть он изменил вашу веру в каком-то смысле?

Нет, никаких крайностей. Просто поставил определенные вопросы.

Вы до сих пор христианин?

Нет и никогда не был – я прочитал Ницше, когда мне было около двенадцати. Родители мои были атеистами, но я заставил их водить меня в воскресную школу, потому что только так можно было пообщаться с другими детьми на выходных. Поэтому я в каком-то смысле считал себя христианином.

А прочитав в 12-летнем возрасте Ницше, вы им быть перестали?

Ну нет, я много лет думал, что тут есть о чем поспорить, но в итоге понял, что спорить не о чем.

И к какому выводу вы пришли?

Что без христианства, скорее всего, не было бы Французской революции, утилитаризма, прагматизма. Христианство сделало немало хорошего, но сейчас никакой пользы от него нет.

А как вы относитесь к Богу или идее Бога?

Я больше не думаю о Боге. Возможно, о понятии Бога, когда пишу статьи о положении религии в США или рецензии на книги религиозных друзей.

И каково же ваше отношение к Богу или идее Бога?

Примерно как к платоновским формам. Я не слишком много думаю о платоновских формах, но пишу статьи о людях, которые относятся к ним серьезно, о людях, которые серьезно относятся к идее Бога.

Какие у вас критерии знания или мышления, если вы не принимаете платоновских форм?

Наверное, согласованность моих убеждений и желаний. Я имею в виду, что нет какого-то одного набора критериев, которым можно руководствоваться. Надо просто стремиться к тому, чтобы мысли и желания более или менее соответствовали друг другу. Когда это получается, ты думаешь: «Хорошо, теперь я лучше все понимаю, я нахожусь в лучшем умственном состоянии, потому что реже себе противоречу».

У вас есть душа?

Обязательно бессмертная?

Есть разные виды душ.

Не знаю, мне всегда это понятие казалось неясным.

Что произойдет с вашим сознанием, когда вы умрете?

Исчезнет. Ничего не останется, как и от моего тела.

Ничего не останется? Вы не боитесь ничто?

Думаю, нет. Конечно, я бы предпочел не умирать, но, с другой стороны, есть очевидные минусы в том, чтобы дожить до 112 лет.

Вы когда-нибудь рассматривали смерть как особую точку, из которой следует смотреть на свою жизнь?

Да, как и любой 70-летний человек. Говоришь себе: скоро ты умрешь; и спрашиваешь, как ты прожил свою жизнь, потому что в какой-то момент понимаешь, что ничего особенно нового уже не случится, поэтому начинаешь смотреть в прошлое. В этом смысле, я думаю, любой старый человек думает о смерти, хотя это не совсем думание о смерти, это думание о том факте, что все, что весь твой опыт – это и есть твой опыт, больше уже ничего не будет.

Стоило ли жить, как вы жили?

Конечно.

Почему вы так считаете?

Мне много везло. Я написал несколько книг, которые мне до сих пор нравятся; у меня есть дети, которых я люблю, – такого рода вещи.

Помните историю о последних словах Витгенштейна перед смертью: «Скажите им, что у меня была прекрасная жизнь».

Этот псих все что угодно мог сказать.

Какими будут ваши последние слова? Или мысли?

Не знаю. Не вижу в этом ничего интересного, так зачем об этом думать. С какой стати размышлять о собственных последних словах?

А над чем вы предпочитаете размышлять?

Над своей текущей темой.

Есть ли у вас некий глубинный интерес, определяющий выбор той или иной темы?

Едва ли. Любая попытка выделить во мне что-то одно – бессмысленное упрощение. Подробно рассказанная биография позволяет понять, что происходило с человеком в какой-то момент его жизни, но выделять что-то одно в качестве главного – неправильно. Я считаю, что мы просто набор случайностей. Мы становимся теми, кто мы есть, благодаря встреченным нами людям, прочитанным книгам, государствам, в которых живем, и так далее.

Набор случайностей? Я недавно разговаривал со специалистом по информатике, который утверждал, что материализм – вполне разумная точка зрения. Вы то же самое понимаете под «набором случайностей»?

Нет, человека можно описывать по-разному, но едва ли материалистический взгляд можно определить как «набор случайностей». Я не против материализма, но от него не очень много толку. Вот мне говорят, что мой стол состоит из множества электронов и протонов – прекрасно, но что мне с того? Можно сказать, что я всего лишь пучок нейронов, ну и дальше что?

Вы разговариваете сами с собой?

Сам с собой? Конечно.

Когда вы это делаете, вы говорите с набором случайностей.

Ага.

А кто разговаривает?

Тот же самый набор случайностей.

То есть у него две головы?

Чтобы говорить с собой, одной головы вполне достаточно.

Но ведь меньше двух не получается: одна говорит, другая слушает.

Это только если вы картезианец.

А если вы набор фактов, то вам всего этого не надо.

Нет.

Одна случайность каким-то образом говорит с другой?

Нет, один набор случайностей говорит сам с собой.

Вы себя знаете?

Возможно, жена знает меня лучше, но я тоже вполне прилично себя знаю. Например, я знаю, что не могу смотреть определенные фильмы, это слишком болезненно.

Какие фильмы?

«Пианист» – о евреях при нацизме. Я прочитал анонс и решил, что не буду смотреть. Подумал, что не вынесу. Такая вот случайность.

А почему жена знает вас лучше, чем вы сами?

Она может предсказать мое поведение лучше, чем я, потому что я что-то предпочитаю не вспоминать из своего прошлого, а она все помнит. Как вам такой ответ?

Вы сказали, что не можете смотреть определенный фильм, теперь, что предпочитаете что-то забыть, потому что это болезненный опыт. Как такие вещи оказывают на вас влияние?

У каждого человека есть такие вещи.

Почему у каждого?

Когда люди доверяют друг другу больше обычного, они узнают друг о друге что-то особенное. У всех нас есть проблемы, секреты, идиосинкразии, неврозы – о чем-то мы сами знаем, о чем-то нет. Обычно мужья и жены знают больше.

Вы никогда не хотели погасить очаги боли при помощи рационализации, чтобы достичь внутреннего спокойствия? Почему Холокост вас так мучит?

Дело не в Холокосте, а в унижении человеческого достоинства, о котором, очевидно, снят фильм. Мог быть не Холокост, а Гулаг.

Но ведь философы обычно дистанцируются от происходящего?

Только у них не слишком хорошо получается.

Получается, что хороший философ должен уметь дистанцироваться?

Да, хотя, наверное, нельзя так говорить. Беру свои слова обратно. Мы способны сдержать эмоции от одних образов, воспоминаний и так далее, при этом не можем не реагировать на другие образы и воспоминания. Ужасно, если философ или кто-нибудь еще не реагирует эмоционально ни на какой образ или воспоминание.

Некоторые философы проповедовали такой идеал. По-вашему, они неправы?

Совершенно неправы.

А у вас есть идеал, к которому бы вы стремились?

Я не…

Имеется в виду идеальное как антитеза реальному.

Я думаю об идеалах как о желаемом положении дел в будущем. Я хочу, чтобы Америка ввела всеобщее медицинское страхование, хочу выиграть в лотерею, хочу, чтобы все рецензии на мои книги были положительными. Да я много чего хочу.

И это ваши идеалы?

Я бы не считал это идеалами… Ну, может, всеобщее медицинское страхование – такой идеал.

А стать мудрее никогда не было вашим идеалом?

Могу вам показать свое эссе о мудрости. Я много могу рассказать про понятие мудрости.

Скажите самое главное – хотите ли вы или не хотите стать мудрее?

Не могу, потому что эссе посвящено тому, что мудрость – довольно бесполезное понятие. Было время, когда в нем содержалась некая идея абсолюта, но сейчас на этом месте…

Да, но в начале нашего разговора вы использовали слова «лучше» и «мудрее».

Возможно.

Вы использовали эти слова без особого смысла?

Наверное, можно сказать, что я стал мудрее. Я больше не делаю некоторых глупостей, хотя для этого не требуется утверждать, что мудрость – мой идеал. Если мудрость в том, чтобы не делать глупостей, то да, я хотел бы ее достичь. Но Платон вовсе не это понимал под мудростью. Протагор, в отличие от Платона, вполне обходился без понятия мудрости. И тут я на стороне Протагора.

То есть человек – мера всех вещей? Значит ли это, что вы – Ричард Рорти – мера всех вещей?

Нет, это значит, что мера всех вещей – мировой дух (смеется) как сумма всех людей.

А вы, будучи лишь крохотной частичкой этого огромного организма, можете думать о нем как о целом?

Конечно.

Разве это не странно?

Я могу думать обо всем, о чем могу составить предложение. Только и всего.

Чтобы помыслить, достаточно просто составить предложение?

Ага. Я номиналист.

Номиналист? Трудно представить, о чем бы мне у вас спросить как у номиналиста. Имеет ли для вас смысл понятие Я?

Я знаю, как использовать это слово. Никакого другого смысла не существует. Для номиналиста смысл – это то, как используется слово. Помимо использования ничего нет. Не бывает такого, что вы сначала знаете, что такое глаз, а потом учитесь использовать слово «глаз».

Возможно ли более непосредственное знание себя?

Нет, тут нет никакой посредственности или непосредственности. Мoжет быть большее или меньшее количество умозаключений. Знание о состоянии моего сознания не требует умозаключений, но это не значит, что у меня есть непосредственное знание себя. То есть я могу участвовать в социальной практике, в которой я считаюсь надежным источником знания о своей боли, убеждениях, мыслях и так далее, но это не связано с тем, что я непосредственно себя воспринимаю. Это связано с тем, что общество дает мне право делать такие утверждения.

Повлиял ли на ваше мышление разговор с каким-нибудь философом?

Нет, все из книг.

А какой тогда смысл в разговоре?

Вы беседуете с книгами – читаете и говорите: не может такого быть или, наоборот, интересная мысль.

Ленин так поступал.

Не мог же он все на свете делать неправильно.

Позвольте спросить, почему вы согласились побеседовать с нами?

А почему нет?

Но если для вас в этом нет никакого смысла?

Это ваша точка зрения.

То есть, по-вашему, беседа имеет смысл?

Я не вижу в имении смысла ничего сложного. У вас слишком высокие стандарты для смысла.

Нет, я не хочу сказать, что этот разговор для меня не имеет смысла. Мне показалось, что он не имеет смысла для вас.

Почему вам так показалось?

Мне показалось, что это следует из того, что вы сказали о беседе.

Я имел в виду только то… не знаю… Беседовать с философами, даже теми, кем я восхищаюсь, – Дональд Дэвидсон, Роберт Брендом, – не дает того же, что чтение их книг. Возможно, у других наоборот. Я предпочитаю книги.

Если не в разговоре, где еще заниматься философией?

Я думаю, это как заниматься поэзией – можно написать стихотворение, можно написать философскую книгу. Так годится?

Годится ли?

Не знаю. Но других ассоциаций с философией у меня нет.

Может ли беседа быть философской практикой?

Полагаю, да. Некоторые вообще не пишут, только разговаривают.

А может ли быть нечто, некое действие, про которое можно сказать: так делается философия?

Я не придаю слову «философия» такого смысла. По-вашему, заниматься философией – это большое дело! А по-моему, это не такое большое дело. Философия, как я сказал, это чтение определенных книг, а не способ жизни.

А что для вас большое дело?

Всеобщее медицинское страхование.

Вы шутите?

Нет. Реформа ООН. Выборы демократического президента. Это большие вещи. Не дать министру юстиции лишить нас гражданских свобод.

А почему философия – это не такое большое дело?

Она слишком абстрактна. Это слово стало таким изолированным, что никто не знает, что с ним делать. Я же сказал, я номиналист. Впрочем, в Америке это не редкость. Поговорите с Брендомом, с Дэвидсоном. Они все номиналисты. Серль считает себя номиналистом, хотя это не так. Он все еще верит в субъект и объект.

А во что верите вы?

Я верю в необходимость всеобщего медицинского страхования.

Когда я читал вашу книгу «Философия и зеркало природы», мне казалось, что вы хотите убедить читателя в своей правоте. Значит, вы верите, что вы правы.

Разумеется, я хочу, чтобы читатель верил в то же, что и я, и хотел того же, что и я.

Значит, если вам удастся переубедить все остальное человечество в том, что всеобщее медицинское страхование – единственно важная вещь…

Я не говорил, что она единственная.

Хорошо, главная.

Еще минимальный размер оплаты труда и прочие вопросы.

Но вам бы хотелось убедить остальных, что это важные вопросы.

Да.

А какой вам от этого прок?

Я бы умер, зная, что поспособствовал развитию социальной справедливости и свободы человека.

Чтобы вас запомнили как борца за свободу человека.

Да. При Сталине какой-нибудь кремлевский чиновник, возможно, говорил себе: я умру счастливым, если смогу повысить дневную норму хлеба в Гулаге с пятисот до тысячи граммов. И это был бы неплохой план.

Вас бы это тоже устроило?

Это была бы очень хорошо прожитая жизнь.

А почему вы хотите, чтобы о вас помнили? Может, лучше не оставлять следов?

Обычное желание бессмертия. Этот чиновник из Кремля тоже хотел бы, чтобы на его могиле написали: «Он увеличил рацион хлеба с 500 до 1000 г».

А что должно быть написано на вашей могиле?

Не знаю. «Он освободил философское воображение от картезианства». Или, может: «Из-за него многие перестали говорить об объекте и субъекте». А еще пусть напишут: «Идентифицировал 746 видов птиц».

Вы знаете, как они называются?

Могу посмотреть, да. Это мое хобби. Некоторые собирают монеты, а я вот их собираю… Уже тридцать пять лет.

Меня завораживает ваша храбрость – сделать в качестве последнего жеста такое жизнеутверждающее заявление: он сделал то-то и то-то… Немного по-детски, честно говоря.

Возможно.

Но вы так не считаете?

Мне все равно. Желание, чтобы после смерти тебя помнили за что-нибудь, такое распространенное, что не стоит беспокоиться – детское оно или нет.

Если бы у вас был выбор: пойти вместе со всеми или куда-нибудь, где едва ли есть хоть одна душа, что бы вы предпочли?

Наверное, менее посещаемое место.

Вопрос был связан с тем, что вы несколько раз использовали аргумент, отсылающий к общей понятности большинства, из чего можно предположить, что вы хотите идентифицировать себя с такой общей понятностью.

Нет, дело не в том, что я хочу отождествить себя с общей понятностью, а в том, что это такое общее место, что и доказывать не надо. Многие хотят, чтобы их помнили после смерти. Я понятия не имею, нужно это или нет – да мне и не важно, – но объяснять или доказывать это не нужно.

Тогда получается, что раз я спрашиваю о природе такой склонности, значит, я какой-то сумасброд?

Сомневаюсь, что вам кто-нибудь интересно ответит на такой вопрос.

Ну, попробовать стоит.

Предположим, вы спрашиваете у кого-то: почему ты хочешь иметь детей? Кто-то не хочет. Но большинство хочет. Почему? Я не знаю.

Может, большинство просто об этом не думает.

Возможно.

Но вы же, как я понимаю, думаете о гораздо большем количестве вещей, чем большинство, разве нет?

В своих книгах – да.

И сформировавшие вас книги заставляли вас думать о вещах, о которых большинство не думает.

Нет, книги с библиотечных полок по философии никоим образом не освобождают от рутины человеческого существования.

Мне надо придумать хороший последний вопрос, чтобы он был вам хоть немного интересен. Но прежде позвольте спросить: вам когда-нибудь задавали интересный вопрос?

Самые интересные вопросы – частные. Не эти абстрактные вопрошания, а почему эта частная вещь лучше той частной вещи. Это самые интересные вопросы – о мелочах.

Вы не могли бы привести пример? Не уверен, что я вас понял.

Вот оглядываешься на свою жизнь, а кто-то тебя спросит: не понимаю, почему ты тогда поступил так-то? Это может быть очень интересный вопрос. Почему я так поступил? А вопросы о смысле жизни, цели жизни, жизненных идеалах – это все… Заниматься надо чем-то конкретным.

Почему вы не покончили жизнь самоубийством?

Видите, это опять вопрос из серии «Почему вы женились только дважды?», «Почему вы не заработали больше денег?», «Почему вы написали столько книг, а не больше?». Если вы спросите меня, почему я в какой-то момент своей жизни собирался покончить с собой, но не сделал этого, – вот это будет интересный вопрос.

Да, но я слишком мало вас знаю, чтобы задать такой вопрос.

Разумеется. Откуда вам знать?

Получается, что я... значит, я…

Тут ничего не поделаешь, именно так.

И я не могу задать вам интересный вопрос.

Вопросы, которые вам интересны, мне не интересны. Это потому, что у нас разные философские взгляды. Номиналистов обычно не интересуют вопросы, которые интересны картезианцам.

Тем не менее мне очень понравился наш разговор, даже если он был вам не интересен.

Я так не говорил. Не приписывайте мне этих слов.