Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

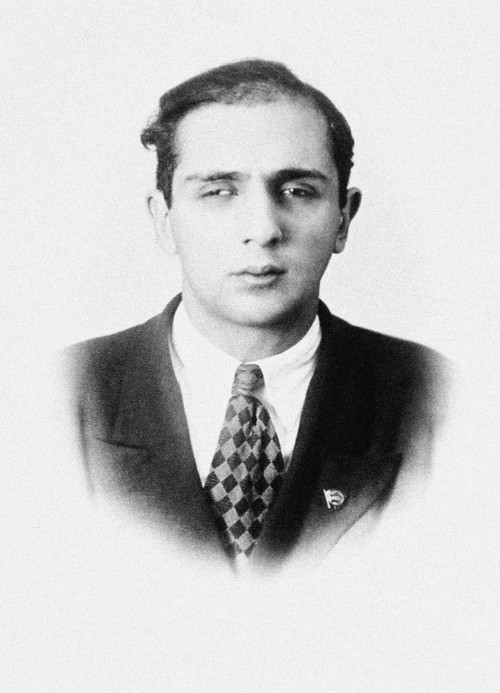

Александр Пятигорский во время учебы на философском факультете Московского университета, конец 1940-х годов

Александр Моисеевич, я хотел бы поговорить о книге Щедровицкого, то есть через Щедровицкого – о вас.

Немедленно! Так, слушаю вас, задавайте вопросы, быстро!

Александр Моисеевич, не спешите…

Нет.

Меня поразила сама постановка вопроса, когда молодой человек попросил Щедровицкого рассказать…

Да, Куликов Костя…

О чем – я сейчас скажу…

О психологах?

Ладно, условно говоря, пусть будет о психологах, но не перебивайте.

Великолепно!

…и очень рассмешил меня. Меня поразило честное старание Щедровицкого ответить на заданные ему вопросы. Он сказал, что когда его просят рассказать о людях, которые повлияли на те или иные события в его жизни, получаются какие-то смешные истории, которые как бы и не связаны с жизнью людей. То есть про жизнь людей получается серьезно, однако про саму жизнь получается смешно…

Я хотел бы уточнить. Возвращаясь к началу книги Щедровицкого… Из всех ученых, с которыми он встречался в области психологии, замечательных ученых, преданных науке, было всего три человека, остальные были вот-вот такие – я показываю руками. Достаточно было окружающей их среде, ситуации измениться, и они тут же начинали меняться. Именно меняться в своем отношении к науке, то есть, попросту говоря, изменять науке или предавать науку. Думаю, эта фраза замечательна тем, что Щедровицкий как бы с самого начала, сразу хотел сказать правду. Ту негативную правду, которую он, молодой человек, искал. Я никогда не буду писать воспоминаний ни о ком, но если бы я говорил серьезно... Уже говорить серьезно о чем-либо глупо, но если бы я встал в эту позицию, я бы сказал, что это, если говорить о Щедровицком, тоже правда. Он на самом деле искренен. Ему хотелось быть около чего-то настоящего.

А что было настоящим?

Настоящая наука и настоящий человек, связанный настоящим образом с этой наукой.

Скажите, в этом контексте вы – настоящий философ?

На это я вам отвечаю, что в этом контексте эти три слова меняют сам вопрос. Во-первых, потому что ведь этого контекста нету, а во-вторых, потому что сами слова «настоящий философ» там обладают уже другим содержанием. В том контексте этого вопроса как бы не было. И кроме того, я не был Щедровицким, я был человеком совершенно – хотя и молодым, и его другом – я был… У меня была совсем другая жизнь и почти с самого начала другой контекст.

Александр Моисеевич, оставим Щедровицкого – я же не делаю передачу о Щедровицком, я делаю передачу о вас. Как Гордон. Он, правда, делает передачу больше о себе.

И в этом он тоже неплох.

Поэтому, пожалуйста, не нужно меня заговаривать!

Хорошо!

Ну и что, что это не тот контекст. Давайте возьмем другой контекст.

Но ведь слово «вы» вы так и не объяснили. Вы сказали три слова: «вы настоящий философ». Вы начали говорить о настоящем философе и о контексте, другом.

Хорошо, вернемся к контексту. Щедровицкий старается разобраться в жизни – в жизни, где все смешно…

Простите, в жизни, описание которой вы держите в руках, ничего, на хуй, смешного не было, а было омерзительное. Знаете, «смешно» можно сказать, когда жизнь так, ничего, но смешно.

Это был 52-й год. Самый страшный для Щедровицкого, когда он понимал, что его вот-вот возьмут. Вас ведь тоже почти что взяли в 52-м?

Брали, но не взяли… Понимаете, я-то боялся. Я был, думаю, трус гораздо больший, чем Щедровицкий. Я просто боялся день и ночь, правда, с перерывами на сон и на еду, но… Но мне было страшно, и ничего смешного уже не было. Вернее, я бы так сказал: еще не было.

А когда стало смешно?

Смешно стало тогда, когда можно было выбирать внутреннюю позицию. И тогда-то мы и разошлись со Щедровицким.

Щедровицкий говорит, что то понимание, которое требовалось в 52-м году, было пониманием, которое для его жизни было очень важным. Если я не пойму, как и что сейчас делать, то будет пиздец. Как бы вы охарактеризовали такое понимание?

Я думаю, это чисто личностное, не научное и не философское понимание. Как философское его можно осмыслить уже задним числом. А занимаясь историей, его можно даже задним числом осмыслить и как научное. Но эта фраза Щедровицкого, эта мысль – она была человеческой. Это был такой чистый экзистенциал.

Я могу согласиться с вами, но только при одном как бы дополнении…

Да?

Мне кажется, что вся книга, ее ценность, по крайней мере для меня, именно в этом поиске, в понимании того, что то, что важно для меня, может оказаться именно тем, что я делаю как ученый или как философ.

Да, я согласен с вами полностью. Полностью.

Но тогда зачем же разделять экзистенциальное и научное?

Потому что все, о чем мы говорим, говорится постфактум. Когда это уже было вторично отрефлексировано, и Щедровицким в первую очередь, и мною после прочтения Щедровицкого. И зайцы бы сказали в поле: «Это и каждый так может, знаете ли»…

Что?

А вот так задним числом отрефлексировать. Когда вся жизнь как на ладони, все понятно.

Нет, мне все же кажется, что когда я, например, слежу за вашим способом рассматривать те или другие вопросы, жизненные проблемы – проблемы других, но, наверное, и свои тоже…

Тоже… да…

У меня такое впечатление, что вы, рассуждая, вместе с тем и философствуете.

Да, я без этого не могу!

То есть как бы пользуетесь другой жизнью для того, чтобы делать свою философию.

Да, да, безусловно.

Тогда вопрос Ники: имеет ли философия свой предмет?

Это как бы с самого начала и все зайцы знали – не имеет. Философия не может иметь своего предмета. Она может иметь своим предметом что угодно. Но это что угодно – вопрос выбора, а выбор предполагает выполнение каких-то условий. И вот я думаю, что, возможно, вы в этом смысле хотели бы задать вопрос, который вы не задали: был ли Щедровицкий философом? Я думаю, да. Тем не менее назвать его философом в каком-то реальном смысле для меня я не могу. У него были какие-то выходы, и он иногда оказывался в философии.

Когда же?

Я думаю, он оказывался в философии тогда, когда поиски метода выводили его в область, которая уже не покрывалась этим методом.

Мало ли какая область…

Вот в том-то и дело!

Но все же, можно ли определить, в какую область его выводили эти поиски?

Выводили они его в область, если хотите, беспредметности. Потому что исследовать Щедровицкий был готов все что угодно, но только под одним углом зрения: а можно ли к этому применить мой метод? Я бы даже сказал, что он по какой-то задаче, которая им не была четко сформулирована, был ориентирован на социологию и политику.

Ну ладно, пусть. Давайте оставим этого Щедровицкого несчастного…

Да-да... Однако он не такой уж был несчастный, он был, в общем-то, я думаю, скорее счастливым человеком.

Скажите, если философия начинается там, где есть философствующий, где есть тот, кто говорит или думает, означает ли это, что философия может касаться любого человека?

Может. Разумеется, может, но при этом он должен это сделать.

Что сделать?

Стать в этом философом. То есть уже отрефлексировать свое отношение к той части поля, в которой он оказался, как философское, а не как определяющее специфику данного поля или его части.

Хорошо. Можно ли тогда говорить о том, как человек становится философом?

И да, и нет. Нет – в том смысле, что стать философом или даже становиться им может только тот, кто некоторым образом уже есть философ. Философ может стать философом только в каком-то поле. Но для того, чтобы стать философом в этом поле, он уже должен в это поле войти как философ. То есть какая-то работа уже должна быть сделана.

Кем?

Им.

Философская работа?

Работа, которая… Я бы сказал так: какая-то сумма рефлексий уже должна у него наработаться.

То есть если ребенок растет и нарабатывает рефлексивные акты, это и будет условием того, что он найдет это поле?

Нет. Вот, опять же, для объяснения это невероятно трудно. Потому что для этого ребенок должен быть таким уродом, который, в какое бы поле он ни входил, будет все время в себе держать мысль, что главное для него не это поле, а что он с ним сделает своей рефлексией. Может быть, это поле, а может быть, другое поле.

Тогда какая-то ерунда получается. Получается, что философом может стать лишь тот, кто уже философ?

В каком-то смысле это так, и это вовсе не ерунда. Философ в нем еще не манифестировался, но он должен быть обязательно. Он уже вошел в это поле с желанием отрефлексировать свое мышление в этом поле, а не мыслить только над самим полем как над объектом мышления. В этом отличие философа от ученого. Поэтому если говорить о профессиональном разделении, то, конечно, ближе всего к философу тогда окажется – кто? Для которого тоже как бы само данное поле всегда второстепенно? Романист. Потому что роман – это место, где может все происходить.

Хорошо. В романе «Большие надежды»…

Я бы сказал «Большие ожидания».

Ожидания… Меня очень удивила странная наблюдательность Пита. Он плачет, но в то же время как бы наблюдает себя плачущим.

Так это самый философский роман Диккенса.

И что меня поражает еще у Щедровицкого, это когда он вдруг задумался над прошлой жизнью. И тогда что-то совершилось, то есть был рефлексивный акт. Но тем не менее, когда он описывает те состояния, где ему нужно было выбирать, как бы присутствует эта наблюдательность.

Да.

Скажите, является ли вот такая странная, как бы нездешняя наблюдательность признаком философичности?

Безусловно, является, но ее еще недостаточно, тут нужны еще и другие вещи.

Но это и есть некоторая приостановка?

Приостановка и отход. Это то, на что Шедровицкий никогда не был способен.

Александр Моисеевич, я был бы вам очень благодарен, если бы вы рассказали мне случай из своей жизни, когда вы в первый раз встали на позицию наблюдателя по отношению к тому, что с вами происходит.

Очень поздно. Я думаю, мне было уже лет тридцать восемь. Хотя нет, может, это было и раньше. Ну, скажем, самое раннее в тридцать шесть, никак не раньше. Я же вам говорил, что Пятигорские все очень позднего развития, то есть очевидны какие-то моменты дебилизма и задержанности. Я думаю, что это во мне возникло как способ – я бы точно сказал – уменьшения. Способ для уменьшения чего? Страдания.

Страдания?

Я очень не любил страдать. Оригинал, правда?.. Вот очень не любил. И мне казалось, что на время наблюдения себя, объективирования себя как чего-то другого, то есть наблюдения, – на это время мое страдание уменьшится. Был ли такой эффект или не было, был ли в этом успех или не было, мне трудно судить задним числом. Но в этом деле, как во всяком пороке, я вошел во вкус, и это уже превратилось для меня в какое-то занятие. Страдание или не страдание, но я уже стал от этого получать… Что? Удовольствие. А уж если от чего-то человек, в данном случае Пятигорский – я знаю Пятигорских, дебилы жуткие! – получает удовольствие, то он от этого дела не отойдет.

От чего вы страдаете?

От очень многих вещей.

От каких?

От всех. Вы знаете, от всех буквально. Неудача за неудачей. Причем все абсолютно не контекстового, а сугубо личного характера. С дамами сплошные неудачи, с вашего любезного разрешения. Вот такая совершенно катастрофическая ситуация еще и с деньгами. В отношении денег мы уже потом стали с Мамардашвили считаться и соперничать, у кого ситуация хуже. И он, и я были должны всей Москве. Это неприятно, в конце концов. Устаешь от этого, вы согласны?

Да. И притом мне рассказывали, что вы отдавали другим людям книги, которые брали в библиотеке.

Ну, это просто… по слабости характера. Не отдавал, а дарил, иногда с нежными надписями. Вот.

Александр Моисеевич, я все-таки прочитаю одно предложение, только без комментариев…

Да.

«Когда я сейчас прослеживаю весь период моей учебы в школе и стараюсь понять, что там было важного в плане моего развития, становления, формирования, то выделяю несколько моментов».

Да.

«Когда я сейчас стараюсь проследить, что было важного в плане моего развития», то это то-то и то-то.

Я могу сказать.

Что было важно в плане вашего развития?

Главное – пребывание вместе с учениками и студентами, которые были гораздо умнее и способнее меня. Только. Были и прекрасные преподаватели, но сказать, что это было что-то реальное для меня, я не могу. Нет. Только не сравнивайте меня со Щедровицким, потому что он ходил на лекции, например, а я не ходил. Вот.

А чем вы занимались в это время?

Всем. Разговорами. Прежде всего разговорами с друзьями. Прежде всего разговорами.

О чем вы говорили?

О чем угодно. Об истории, о политике, о философии, о жизни там, о любви. Но, между прочим, важно то – и он об этом пишет, но уже в другом смысле, – что о чем бы мы ни говорили, все рано или поздно сворачивалось… К чему? К нашей данной ситуации. То есть сколько нам еще удастся…

Протянуть?

Протянуть. Для нас это была ситуация жизни и смерти.

Это звучит как пустая фраза.

Нет! Удастся ли выжить или поедем в лагерь. Удастся ли чем-то позаниматься или всё на хуй запретят. Вообще, грубо говоря, удастся ли пожить, погулять, ведь без этого ничего нельзя делать… Я не знаю, как у вас. Без этого ничего нельзя делать.

А почему вы тихо дома не читали своего там, не знаю, Гегеля или Канта? Почему вы лезли в университет?

А вот потому что дома этот настрой оказался неразрешенным. Он не мог разрешиться.

То есть вы сами нарывались на неприятности?

Конечно. Ведь что такое контекст? Контекст, если его понимать правильно, а не так, как эти идиоты, герменевтики, это прежде всего то, где вы действуете, а потом уже где. Где вы говорите, где вы жалуетесь, где вы смеетесь, где вы плачете.

Можно ли сказать, что ситуация 50-х повлияла на философию, на вашу философию лично и, может быть, на философию Мераба и еще кого-то?

Ответ очень простой: решающе повлияла!

В чем?

В том, что мы стали это философски рефлексировать. Ведь философия, как и мышление, далеко не безразлична. У философии нет своего предмета, но она далеко не безразлична к предмету. Наоборот, если философ, избрав предмет, к нему безразличен, то ничего не получается. Это неинтересно, это для философа всегда в той или иной степени будет вопросом жизни или смерти, даже если уже больше нет ситуации жизни или смерти. Это, если хотите, как бы Bildungsroman, вот эти годы с конца 40-х до начала 60-х. Это роман воспитания. Я думаю, что, не пройдя этого романа, очень трудно стать философом тому, кто философ, – ребенку.

В этой книжке есть почти все, кроме вас. Это мне немножко напоминает обэриутов – один раз они устроили представление, в ходе которого матрос читал свои стихи не в зале, где все сидели и слушали, а на улице. Где же вы были, когда…

Это очень просто. Это специфика именно этой книги, потому что я с самого начала не имел никакого отношения к реальной деятельности Щедровицкого. Я никогда не был ни членом его семинара, ни членом методологического кружка.

А комсомольцем?

Что?

Комсомольцем, как Щедровицкий, были? Он же даже в спортклубе занимался.

Я никогда не занимался спортом.

А комсомольцем были?

Практически был выгнан, но вынесли последний выговор с занесением в личное дело, как и у него потом. Был комсомольцем, но с большим искусством и, я бы сказал, с удачей отвиливал от всех комсомольских поручений. Но я эту разницу объясняю тем, что его позиция была деятельностной, а у меня в то время не было позиции. Она появилась гораздо позже и уже не могла быть деятельностной. То есть не было ни одного кружка, в котором мы бы с ним пересекались, кроме чисто личных кругов. Мы, кстати, очень любили друг друга. Когда я остался без работы, то есть когда меня на хуй выгнали и из Академии наук, и из университета, Щедровицкий мне достал работу в четыре дня в безнадежных условиях. Он был человек действия.

Как же вы тогда работали?

Я работал в каком-то, я бы сказал, трансцендентальном психологическом институте, где использовалось мое знание английского и французского. Потому что никто не знал английского и французского. Но, к моему изумлению, они при этом еще и на хуй не знали психологии. Ведь чтобы знать психологию, надо еще что-то прочесть. И тогда я, который психологию знал кошмарно плохо, тут же прослыл эрудитом – ну просто потому, что никто ни хуя не знал. Это было удивительно.

Александр Моисеевич, в книге очень интересный эпизод, где они собираются в пивбаре, я не знаю, где он находился…

Да на Лубянке прямо, около Дзержинского. Нет, Детский мир, в подвале Детского мира. Я бывал с ними и в этом баре, но как частный человек, я бы сказал.

Они собираются и ведут замечательный разговор. Ребята рассказывают Щедровицкому, что вот они о нем говорили на комсомольском собрании и нужно было решать, что лучше сделать: отправить его в лагерь или в сумасшедший дом.

О! Это при мне было.

И он пишет, что была очень странная ситуация, где он должен был их как бы успокаивать и говорить: ничего, ребята, все устроится. Но ведь сама ситуация очень характерна для людей, которые как бы уже решили судьбу другого.

Да нет, дело не в этом. Они не решили, блядь, свои собственные судьбы. В этом все дело. Они могли только решать судьбу другого. То есть по сравнению с ними Щедровицкий был просто титан. Но он, в отличие от меня, никогда не позволял себе таких высказываний, как я. Я бы сказал так: в моем личном обществе, среди моих личных друзей это было бы совершенно невозможно.

А кстати, что вы делали в сумасшедшем доме, где на поляне паслись зайцы?

Что? Я – отдыхал. Тихо, лес замечательный, роща. Линнарт Мялль меня туда привез для того, чтобы мы там с ним – что? – пили. Потому что главврач, его друг, уехал в отпуск.

И вот Щедровицкий говорит интересную фразу, что мог выжить только принципиальный человек.

Я в этом смысле с ним абсолютно согласен. Он был одним из немногих, кто понимал, что в конечном счете принципиальным быть выгодно. Вот я приведу пример. Был другой активный комсомолец, Левада, но для него это все было совершенно невозможно, просто невозможно. Ну вот он не так был сделан, вы понимаете? Он не мог отправить человека ни в тюрьму, ни куда-либо, в то время как Щедровицкий считал, что это способ социального действия. Как действовать, чтобы наиболее эффективным образом выжить? Кстати, и сам Щедровицкий никогда бы этого не сделал.

Он говорит еще одну очень интересную фразу, пожалуй, самую впечатляющую в этой книжке.

Да?

Он говорит, что социальная жизнь не дана для понимания. Что понимать там решительно нечего.

Какая умница. Тогда я до такого дорасти и не мечтал. У меня опыта не было совсем. Я уходил от этого опыта, вы понимаете? Все мои связи были личные, в том числе с ним.

Но зачем тогда вообще социальная жизнь?

А вот… Это… А это… Тогда мой вопрос: для кого? Я, например, любую социальную жизнь с детства превращал в личную. А он, я бы сказал, любую личную жизнь и рефлексировал, и превращал в социальную. Кстати, здесь есть очень верное его замечание насчет марксизма, очень талантливое. Что если и было учение, которое никогда не занималось социумом, то это, конечно, марксизм. Маркса социология вообще не интересовала. Ведь все, о чем писал Маркс, была не социология. Социология была вторичной, третичной. Это была, если хотите, какая-то политэкономическая аксиоматика. А на какой социум она упадет, это уже как придется. Нельзя даже сказать, что марксизм был поверхностной социологией, там ее во-обще не было. И у Гегеля то же самое. Интереса к реальному социуму там не могло быть, тогда бы развалилась вся марксистская теория. Мераб комментировал всю эту условность в жизни Щедровицкого словами…

Откуда вы знаете? В этой книге есть?

Да-да, потому что Мераб уже серьезно занимался философией. Таким образом, здесь две ступени. Ступень Щедровицкого: понять это все совершенно невозможно. Ступень Мераба: и на хуй не надо этого всего понимать, потому что все мудня. А Щедровицкий не считал, что это мудня, он просто считал, что понять это невозможно. Я помню, как он мне говорил: «Единственный человек, кто сможет это понять, – это я». Про себя он говорил, разумеется, а не про меня. Я для него был, конечно, полный идиот. А Мераб говорил: «Ну чего тут понимать?»

Александр Моисеевич, вернемся все-таки к нашим баранам. Вы несколько раз позволили себе сказать, что вы философ. Благодаря чему вы философ? Кому вы благодарны за то, что вы философ?

Случайностям. Судьба меня сводила с людьми, которые ни в малейшей степени не были философами, но сам настрой их мышления был философский. Вот, например, дети, в которых жило стремление к какой-то… реальности.

Мераб говорит, что такие знания как бы подстраиваются под наш опыт.

Ну это, в общем, Мераб говорит все время. Да, конечно. То есть как бы без этого какого-то элемента, уже пройденного, знание никуда не падает.

Куда падало знание, которое вы получали, скажем, в ранние годы, в университете? Каков был ваш опыт?

Я думаю, оно падало на что-то, что было во мне не как знание, а как какое-то… Я говорил, что я учился всегда очень плохо, и в университете тоже. Безобразно. Оно как бы проходило, потому что опыт был ничтожный. Я вот, если хотите, даже склонен думать, что – я не люблю этого слова, но я думаю, что в каком-то смысле, в каком его употребляет Мераб, – это правильно. Опыт был, скорее, эстетический. То есть как это все слаживается, складывается, аранжируется, для меня было еще не так важно. Я думаю, что по знаниям из всех моих друзей в университете я был самый поверхностный.

Потому что у вас не было опыта?

Да, и очень слабая эстетика. Была какая-то эстетика, какие-то формы, куда это падало, но плохо. Я бы даже сказал так: не столько поверхностно, сколько случайно. И это потом помогло в философствовании, потому что я оказался не повязан знаниями.

То есть можно сказать, что философ не должен ничего знать?

В каком-то смысле – да. Хотя, с другой стороны, должен знать страшно много. Но это на каком-то другом витке философии. А вот так, по мироощущениям – да, потому что знания, как и социальность, повязывают. Я думаю, доблесть Мераба в том, что он освободился. Конечно, по знанию мы все от него отставали до бесконечности.

Александр Моисеевич, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь поучительный случай из вашей жизни.

Вот поучительный случай, пожалуйста. Этот случай случился вечером первого октября, на презентации книги. Ко мне подошел один пожилой человек – хотя я сейчас думаю, что никакой он не пожилой, он моложе меня должен был быть лет на пять. Но все-таки как бы моего поколения. И, как всегда, говорит: «Саша, вы меня узнаете?» Я смотрел, смотрел, смотрел… Вот там было несколько человек в меховых шапках. Вы помните? Он был одним из них. Остальные люди в меховых шапках, двое, кажется, были гораздо моложе.

Или женщины?

Или женщины, да. Он говорит: «Саша, неужели вы меня не помните?» Я отвечаю: «Как вам не стыдно, я вас прекрасно помню, несмотря на меховую шапку». Этот человек меховую шапку носил всю жизнь, и летом, по-моему, тоже. Потому что по своей профессии он всю жизнь работал на Севере. А там такая привычка – всегда лучше быть в толстой фуфайке и меховой шапке, а то вдруг температура прыгнет. И вот мы с ним вцепились друг в друга, и я вспомнил случай. Случай нашего знакомства с ним.

1966 год, роскошное фойе Института востоковедения Академии наук в Армянском переулке. Я стою в фойе и, разумеется, курю. И вдруг вижу, что входит человек в меховой шапке, незнакомый мне, и в унтах. Можете себе представить – в унтах! Осень была. Да нет, был уже, пожалуй, ноябрь. Холодно было. Но он производил странное впечатление. Прямо навстречу ему – он тоже стоял в фойе близко к дверям – двинулся ученый секретарь института Юрий Владимирович Ганковский, который спросил: «Что вы здесь делаете?» Тот говорит: «Добрый день». Разумеется, ученый секретарь не сказал «добрый день». Тот посмотрел на секретаря и говорит: «Вы знаете, у меня вообще нет никаких прав ни на что». Тут ученый секретарь совершенно опешил. Вот если бы он сказал: «Ну ладно, проходите», нашего знакомства не состоялось бы. Он опешил и говорит: «Как так, нет прав? Но ведь без права где-то быть вы нигде не можете быть». И вот от этого мне стало необыкновенно весело. Необыкновенно весело. На что тот развел руками и сказал: «Вот это именно я и имею в виду, у меня нет права быть нигде и никогда». И тут же ученый секретарь поднял руку и вот так его взял. И я решил, что это безобразие: «Юрий Владимирович, позвольте, это же посетитель». Я тут, конечно, пошел по пути вранья. По недостатку мужества. Я говорю: «Он ко мне». Я не хотел… У меня было хорошее настроение, а когда у меня хорошее настроение, я не люблю его портить, вот. И еще я говорю: «Будьте добры, назовите нашему ученому секретарю ваши фамилию, имя и отчество». Он сказал: «Моя фамилия Митькин, зовут меня Эдуард Алексеевич». К этому он мог еще много чего добавить, и его бы пропустили. Но он, видимо, был человеком принципа. Он сказал просто: «Я Митькин, Эдуард Алексеевич». Тот говорит: «Ну ладно, проходите».

Я, естественно, поклонился: «Эдуард Алексеевич, прошу вас, я вас проведу в библиотеку». У меня стало проходить веселое настроение, и я был готов – к чему? – к скандалу. Вы знаете, что во мне есть такая готовность. Мне уже хотелось сказать: «Вашу мать, прекратите, на хуй, все это безобразие!» Но, слава богу, тот испарился, Юрий Владимирович. Я, значит, ему говорю: «Пойдемте, я вас провожу». Он говорит: «Вы знаете, Александр Моисеевич, никакая библиотека мне, пожалуй, не нужна. Давайте пройдемся по саду». У нас чудный сад был. И вот так мы с ним познакомились.

Это был очень… Опять лезет слово «интересный»… Это был своеобразный человек. Геофизик, который не вылезал из тундры. Камчатка, Чукотка там, Сахалин – вот все это. В России есть такие люди. Но здесь забавна его реакция: «У меня вообще нет никаких прав быть нигде».

То есть он был философ?

Он, конечно, был философ. И я помню начало нашей беседы. Я говорю: «Простите, чем я могу быть вам полезен, Эдуард?» А еще это сочетание, Эдуард Митькин, да… «Чем я могу быть вам полезен?» Он говорит: «Мне бы хотелось вас спросить. Мне бы хотелось знать ваше отношение к Аристотелю». Я говорю: «Да помилуйте! Я Аристотеля совершенно не знаю и, видимо, знать уже никогда не буду, я уже залез вот так в Индию». «Нет, нет, – говорит он. – Я, – говорит, – о вас слышал». Откуда? Он был странный человек. Казалось бы, живет в тундре, а то, что у нас происходило в Москве, знал совершенно как я. Есть такие люди, да. Я говорю: «Откуда вы все это знаете?» Он отвечает: «У меня есть одна способность – иметь друзей». Иметь друзей... И потом добавил: «Из меня бы вышел гениальный блатарь-уголовник. Я, – говорит, – в каждом городе России, Советского Союза, чувствую себя совершенно одинаково. Но, к сожалению, эта возможность уже отпала, потому что я уже слишком долго занимаюсь никому не нужными вещами, геофизикой».

Так началось наше знакомство, которое продолжалось года два, потом он уехал начисто. Вот вам анекдот. И я его встретил больше чем через тридцать лет. И мы с ним стали разговаривать. Но там ведь было очень трудно, помните?

Александр Моисеевич, последний вопрос, с вашего позволения.

Да, слушаю вас…

Имея в виду в том числе и вашу активность, связанную с политикой, скажите, может ли философ давать советы политику?

Безусловно, может, если захочет.

Следует ли правителю или политику следовать советам философа?

Вот это его собачье дело. А философ, безусловно, может давать советы.

То есть он может давать советы или не может – как он хочет?

Да, абсолютно. Пример, конечно, Ясперс. Правда, его никто не слушал…

В смысле, когда он советовал, что нужно с немцами делать?

Да. Написал письмо президенту Америки. Он считал, что Германия просто должна быть оккупирована еще на триста лет.

Может быть, было бы целесообразно оккупировать на некоторое время также и Россию?

Вы знаете, оккупировать Россию – значит уничтожить оккупирующую сторону. Целиком. Ее не будет там. Это прорва. Нет, но потом еще Ясперс советовал сбросить атомную бомбу на Пекин и на Москву, поскольку был великий гуманист. Вы знаете, вот опять – это целиком по Мерабу…

Что?

Поведение Ясперса. Мераб бы сказал, что это поведение Платона. Ведь его как бы не должно волновать, как это поймут власти, которым он советует. Он говорил о какой-то идеальной ситуации борьбы со злом, как ее можно мыслить.

А ведь Платон и сам попробовал, но из этого в общем-то ничего хорошего не вышло.

Нет, но это был… Это уже надо платить по счету… Хочешь быть философом – плати. Поэтому меня удивляет позиция Люды. Она считает, что философу должны платить. Я считаю, что это наивная позиция, правда? Вы со мной согласны, надеюсь?

Не хотите ли вы сказать, что давать советы – это неотъемлемая часть философа?

Нет, но очень часто случается, поэтому надо о ней говорить. Просто действия Ясперса – это напролом. Сбросить на эти две ебаных страны атомные бомбы вместо того, чтобы этих бедных япошек бомбить, которые еще и не развернулись в поле зла, только начали, но тут им дали. И вот вы знаете, в этом именно есть какой-то элемент философской пропедевтики, но не всегда. Иногда лучше тихо-тихо уйти. Улизнуть вообще, вот так: «Вы посидите, а я пошел, вот. Привет». Вообще, у философа только две ответственности. Главное – перед той правдой, которую он отрефлексировал, и второе (только второе в случае, если это педагогика) – показать, что можно сделать так.

Александр Моисеевич, как вы считаете, следует ли Бушу бомбить Ирак?

Как я это воспринимаю? Вот я воспринимаю ваш вопрос буквально, буквально. Не вообще, а «как следует президенту Америки»… Джордж он, да? Джордж?

Джорджу Бушу бомбить Ирак…

Я на это могу ответить только одно. Во-первых, Америка – не моя страна, ни бывшая, ни настоящая. Ебал я Америку. Простите, не записывайте, это грубо. «Имел я Америку» – так будет лучше. Или, как любил добавлять мой покойный друг Ваня Кутейщиков, «во все дырки».Но я отвечаю серьезно на этот вопрос. Имея в виду конкретность этого вопроса, такой круглый идиот, как Джордж Уильям Буш… Но вы понимаете, тут опять надо подходить к ситуации философски, а этот человек – он же полный импотент. Для него бомбить Ирак – это естественный выход его полной мыслительной и одновременно моральной импотенции. Поэтому я даже не могу сказать, что не следует. Вот если бы, понимаете, назвали бы мне какое-то лицо, обладающее хотя бы минимальными мыслительными потенциями, я бы, конечно, сказал: «Нет, разумеется, не следует». Но, имея в виду Буша и Америку Буша, вот это я подчеркиваю… Понимаете, ему захотелось бомбить Ирак. Правильно, но это личное дело джентльмена. Вы посмотрите, Путин бомбит Грузию… Ну все зайцы уже обессилели от смеха. Ну… Ну, старик, как бы ты на среднего зайца не тянешь во втором классе средней школы. Ну что вообще тебе можно сказать? Но это все-таки моя бывшая страна, поэтому я готов просто перед Владимиром Владимировичем упасть на колени и сказать: «Ну, старичок, ну умоляю тебя, не надо бомбить Грузию!» Ну Ирак, хуй с ним, ебал я этот Ирак, в конце концов… Вот с этим самым…

Хусейном?

…Саддамом Хусейном. И дегенератами. Более того, я тут согласен и со Щедровицким, и с Мерабом, что понимать эти ситуации нельзя. Это непонимание, эти ситуации созданы, сотканы из полного непонимания – философского и какого бы то ни было. И это очень важный момент, методологически и эпистомологически. В таких ситуациях давать позитивный совет, скажем, «не бомби Ирак или Грузию»… Нет, но Грузию все же нельзя, нехорошо… Ну, Ирак тоже нехорошо. И вообще бомбить нехорошо. Дело не в том, что эти люди не способны понимать, а все место, именуемое современным миром, – это место непонимания.

И что же теперь делать?

Понимать, блядь! Усилиться, постараться. Это же очень просто – постараться. Нет, понять сложно, но можно ж захотеть хотя бы. Скажем, один дебил приглашает в гости другого дебила и говорит: «Ну, Ваня, давай все-таки постараемся. Как-то это нехорошо получается»... Причем на это способен при известном усилии даже дикий человек. Возьмите такого дикого человека в русской истории, как Григорий Ефимович Распутин. Он ж дикий был человек, темный до невозможности. Но он понимал одно: войны не должно быть, а уж если есть война, Россия не должна воевать. Значит, в этом человеке жило какое-то понимание. Он понимал, что война – это конец России. И он был прав. Ну его за это же убили. Вся подноготная ясна, все опубликовано. Они же панически боялись, что заставят царя заключить сепаратный мир, а у этого дикаря была идеологическая ненависть и отвращение к войне. Удивительно, да?

У вас, наверное, тоже?

Нет, у меня презрение.

Скажите, Латвии нужно вступать в Европейский союз?

Я знаю точно: в НАТО обязательно.

Почему?

А чтобы чувствовать себя немножко спокойнее в отношении моей родины ебаной… А в Европейский союз сраный – пусть экономисты разбираются.

У вас сохранились какие-то связи с вашей ебаной родиной?

Как может быть иначе?

Любите ее?

В каком смысле? В серьезном – нет. Ну, чувствую какую-то симпатию. «Есть люблю, а так – нет».

Александр Моисеевич, я очень благодарен вам за эту…

Скажите «плодотворную»...

…плодотворную беседу.