Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

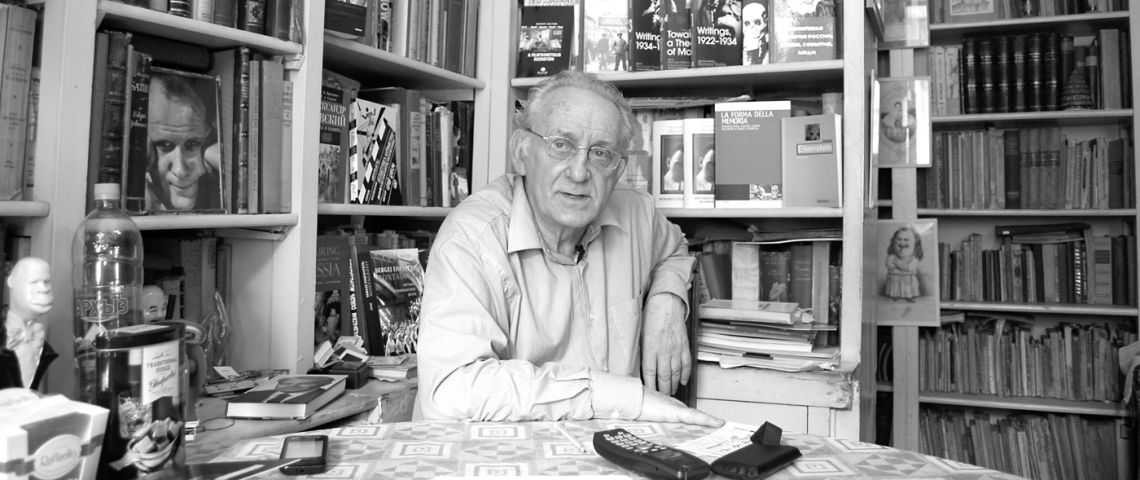

Историк кино, директор Музея кино (Москва), член редколлегии журнала «Киноведческие записки» – вот и все, что сообщает о Науме Клеймане редактируемый им журнал. Что-либо добавить к перечисленному трудно, а вот комментарий может растянуться на солидный том. Ведь за скромным «историк кино» кроется восстановление фильмов «Броненосец «Потемкин»», «Старое и новое», «Бежин луг», издание двухтомника мемуаров Эйзенштейна и собрания его сочинений (лично Клейманом составлены и откомментированы уже пять томов, планируется еще пять), множество научных публикаций и популярных лекций, в том числе в советское время, когда он был частым гостем знаменитого кинолектория в кинотеатре «Лачплесис». На сеансах Музея кино вырос весь цвет современного российского кино, и, когда его пробовали закрыть, на его защиту вставали среди прочих Квентин Тарантино и тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шредер. Без фондов Музея кино мы бы до сих пор думали, что глубинную мизансцену в кино открыл Орсон Уэллс, а Любовь Орлову – ее муж Георгий Александров. Мы бы не увидели, помимо признанной киноклассики, такие шедевральные курьезы, как любимую комедию Осипа Мандельштама «Шкурник» или абсурдистское порно Курта Макдауэлла «Раскаты грома». Впрочем, какое-то представление о вкладе Клеймана дают его награды, среди которых «Феликс» (как в 1993 назывался «еврооскар»), медаль им. Гете, орден Искусств и литературы (Франция), орден Восходящего солнца (Япония).

Вадим Агапов

В МИРЕ ОДЗУ

Как вам кажется, существует ли какой-нибудь объективный критерий настоящего кино par exellence?

Это великая проблема всех жюри. Выкладываются, скажем, пятнадцать фильмов, и далеко не все из них сделаны в тех традициях, в которых мы привыкли воспринимать кино. И мы иногда отвергаем картины, которые не похожи на картины десятилетней давности – это для нас не кино. А кто сказал, что это не кино? Это не то кино, к которому мы привыкли. Я не очень уверен, что наши дедушки выбрали бы то, что мы сегодня считаем шедеврами. Я себе представляю какого-нибудь поклонника Рене Клера, который бы посмотрел Тарантино. Что с ним будет? Я думаю, инфаркт в лучшем случае. Понимаете, это вопрос... об относительности. Снимается очень мало хороших фильмов, но также пишется множество идиотских картин. Но каким образом из этой массы отсеивается то, что потом попадет в музей?

Вы были во многих жюри... Что вас лично заставляет отдавать предпочтение тому или другому фильму?

Я даже дал себе слово больше не принимать приглашения, я не хочу быть судьей. Я сказал, что я бросил курить – брошу и это. У меня три «завязал»: завязал с курением, завязал с телевидением (я перестал сниматься на телевидении и давать на телевидении интервью) и завязал с жюри (я не хочу больше быть судьей). Потому что потом ты болеешь. Там все эти голосования, соображения складываются таким образом, что, на самом деле, вдруг победителем выходит фильм, который не только главного приза жюри недостоин, но даже и второго. Тем не менее ты несешь ответственность, потому что ты там был. Даже неважно, как ты голосовал: высказывался против, и что? А этот фильм получил потом все преференции и весь рынок. Я не хочу к этому быть причастен. Но я могу сказать одно, что есть целый ряд фильмов, которые не попали на фестиваль, потому что их отсеяли еще на стадии отбора. Отборщик приехал. Он знает, какие у него есть критерии – это должен быть фильм, который удовлетворяет большую аудиторию, который должен иметь определенный бюджет на рекламу, там есть такие-то знакомые актеры, связный сюжет или, наоборот, такой сюжет, что никто ничего не поймет. В результате оказывается, что весь фестивальный спектр предпочтений оставил вне поля зрения целые кинематографии. Вы знаете, что в Америке есть так называемое независимое кино, которое делается в Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско, не в Голливуде. Есть потрясающее кино, которое снимают маленькие компании, которое вы можете увидеть в Берлине на форуме молодого кино, но этот форум – не конкурсная часть Берлинского фестиваля. Там сидят замечательные ребята, которые отобрали Вендерса, они отобрали Херцога, они выбрали Фассбиндера, они протащили какого-нибудь Джима Джармуша. Они выбирают отличные картины, но их почти никто не видит.

То есть вы предполагаете, что в мире существует много хороших фильмов, которые...

Гораздо больше, чем мы думаем.

А мне почему-то казалось, что если есть такие режиссеры как Антониони или кто-нибудь его уровня, то мы все равно увидим его фильмы.

Антониони был хорош для своего времени, когда его поддерживала вся система проката, вся система критики, вся система авторитетов в кино, которые сразу сказали – вот пришел гений. А существует ли сейчас критика, которая дала бы вам установку на то, что «знаешь, надо посмотреть это кино»? 99% пишут хвалебную рекламу.

И все же... Я вижу какие-то фестивальные фильмы, новые фильмы, которые не идут в прокате, и меня не оставляет чувство, что кино осталось где-то там... до 80-х. Это что – признак старости, или в этом есть нечто объективное?

Но ведь я старше вас и я тоже могу сказать, что мое кино осталось там. Конечно, кризис в кино есть. Нельзя сказать, что у нас цветущее кино, но мы его не замечаем. Но в наше время меняется абсолютно все, не только технологии, меняется и зритель, меняется функция кино в обществе, и само общество меняется. Сейчас transition time, ужасное время. И на самом деле мы и не имеем сейчас этих Антониони или этих Бергманов, Висконти, о ком мы можем сказать: «Вот, подарили мне шедевр»... Я помню, я приехал в Японию и стал для себя вдруг открывать японское кино, не только Куросаву. Я поразился – каждый год, уже 20 лет мы осенью показываем фильмы одного японского режиссера. Это Одзу. 33 картины. И я знаю людей, которые 66 дней подряд ходят... один день с переводом, другой без перевода с английскими субтитрами, чтобы не заглушать. 66 дней, каждый вечер приходят смотреть, жить в мире Одзу. Я сейчас не знаю ни одного режиссера, в мире которого бы я хотел жить. Это действительно так.

А в мире Одзу вы бы хотели жить?

Да.

И что вы находите в Одзу?

Это человек, который говорит: есть абсолютные ценности. Есть любовь отца к дочери и дочери к отцу. Есть отношения людей с природой, когда они ее не эксплуатируют, они могут ею просто любоваться. Есть отношения между соседями, когда ты знаешь, что прежде всего должен спросить: «Не могу ли я вам помочь?» А не сказать: «Не можешь ли ты мне дать?» Есть целый ряд ценностей, которые Одзу очень деликатно показывает и говорит: вот, это для меня тот мир, который нормален. Он задает норму. И неважно, что это японское кино. Когда утром они садятся пить чай... каждое утро... и он берет свою пиалу... Это не чайная церемония, мы видим, но он смотрит в эту пиалку и любуется ею, понимая, что каждый день эта пиалка доставляет ему наслаждение. И дочь наливает чай. И прежде чем выпить его, он как будто благословляет этот чай и пьет... Маленький кадр. И я думаю – часто ли мы пьем чай, понимая, что мы пьем? Одзу – норма. И тогда начинаешь понимать, что анормально. Мы забыли, что есть zero level, да?

Я недавно читал ребятам лекцию про Сатьяджита Рея. Это человек, который умудряется дать тебе ритм тысячелетий через совсем маленькое действие. Этот круг замыкается. Для меня кино – вот это. Мне судьба подарила две встречи с ним у него дома. Он мне говорит: «Ты знаешь, я уже почти не могу снимать кино. В кино слишком много суеты. Я должен пойти и сыграть на фисгармонии мелодию, которую я сочинил. Потому что только тогда я вспоминаю, что такое рага. Рага мне говорит о том, как Земля крутится вокруг Солнца одни сутки, и как Солнце идет двадцать тысяч лет, пока не повторится Кали-юга». Ты понимаешь, что он живет одновременно также и в той реальности, в том цикле, который понятен только индийскому сознанию. И он меня спрашивает: «Кого ты предпочитаешь, Неру или Ганди?» – «Ну, Ганди, он предпочитал непротивление злу насилием». И Рей говорит: «Я тоже когда-то был совершенно предан Ганди. Но ты знаешь, есть разница между политиками, которые говорят, и политиками, которые делают. И Неру сделал то, что Ганди только говорил, но никогда не хотел сделать». Это я не к тому говорю – какие у кого политические взгляды... Но это тот нравственный закон, который он вывел для себя и применил к кинематографу, а не к политике. Он понял, что если он не возьмется сделать индийское кино вместо этих вечных мелодрам, то кто это сделает? И он сделал. А он мог быть писателем, очень богатым и известным, мог быть художником, замечательно рисовал, он мог быть композитором, потому что он изучил теорию музыки и сочинял ее к своим фильмам. Он и снимал некоторые фильмы как оператор тоже. Но он взялся за режиссерскую работу и сказал: я должен это сделать.

Как вам кажется, востребованы ли в нынешнем кино средства и размышления старых мастеров? Прослеживается ли какая-то преемственность, скажем, от Эйзенштейна и дальше, через 60-е...

Серьезный режиссер всегда чувствуется. Но знаете, не каждый находит своего предка. Только не нужно искать эталонов. Вот это обычная ошибка, когда думают, что влияние означает, что будут клонированные Эйзенштейны или клонированные Антониони, или клонированные Куросавы – такие же, с их приемами, с их стилем. Эйзенштейн говорил, что он не хочет плодить эйзенштейнят... По сути дела передается не стиль, и меньше всего надо искать стиль Эйзенштейна у кого-то из современных. Это был кубистический период искусства, и больше общего между Эзенштейном и Пикассо, чем между Эйзенштейном и каким-нибудь современным режиссером. Но Коппола говорит: «Я каждый год пересматриваю фильм «Октябрь», и каждый год нахожу там что-то новое, новую идею. Не в плане стиля, а в плане умения передать на экране нечто наддействительное – то, что называется «отступлением». Не экшн, а размышление по поводу экшна». И, например, «Апокалипсис наших дней» Коппола сделал по «Октябрю». То есть, он посмотрел фильм «Октябрь» и переосмыслил его идеи об авторитаризме и революции. Кроме того, Коппола вдруг понял, что летящие под Вагнера вертолеты – это примерно то же самое интеллектуальное кино, которое Эйзенштейн пытался сделать монтажным способом, когда в кино еще не пришел звук. И Коппола использовал «Полет валькирий» как комментарий к происходящему. Эйзенштейн мог снять расстрел демонстрации и потом – как комментарий к нему – волосы женщины, которые разрываются мостом. И оказывается, что трещина проходит не между классами, а проходит через человека – таков смысл этого комментария. Когда Коппола сделал «Крестного отца», он говорил: «Я шел по пути, который Эйзенштейн проложил «Иваном Грозным». От «Ивана» взят стиль большой оперы – идея, что в кино может быть опера без пения, как говорил Эйзенштейн. Оперный стиль – ансамбли, арии, музыка – играет роль. Только здесь будет музыка не Прокофьева, а Нино Рота. Но вся трилогия Копполы – это такая же опера о мафии, как Эйзенштейн сделал оперу о государственной мафии. Значит, Коппола уловил тот жанр Эйзенштейна, но сделал совершенно другое кино. Но в этом кино есть гены Эйзенштейна.

Вы где-то ссылаетесь на выражение Эйзенштейна, что кино является прекрасным сейсмографом. Как бы вы могли охарактеризовать новое кино – может быть, ограничимся только русским – в его связи с жизнью общества?

Видите, каждый раз, когда происходит освобождение общественной жизни, именно общественной, не государственной, то происходит взлет кино. Это было в Италии после войны, когда рухнул фашизм – вдруг из ничего появился неореализм. Но они же все работали при Муссолини – и Росселини, и Де Сика, и Висконти, все. Однако до того никто ничего подобного не делал – то, что они делали, начиная с 44-го по 51-й год, скажем. Или то же было в нищей послереволюционной России, когда была абсолютная такая, можно сказать, волна вверх. Это же было в Чехословакии, когда пришли молодые реформаторы. И они даже не успели провести реформы, а кино уже стремительно пошло вверх. Это произошло, когда в Америке к власти пришел Рузвельт, и Голливуд вместо развлекательной игрушки стал делать замечательные гражданственные фильмы. Связано это с тем, что кино очень зависит от массового потребителя, от того, что хочет общество. И в периоды упадка оно не хочет ничего, оно хочет забыться. Поэтому расцветает развлекательность или ложь. То, что сейчас кризис абсолютно везде, не только в России... В России свой замечательный кризис, и мы видим, насколько государство не готово вкладывать деньги в просвещение, потому что ему не нужно просвещенное общество, ему нужно послушное стадо. А публика, не веря никому, в том числе и интеллигенции, не веря власти, мечтает только об одном – либо потребительство, чтобы сегодня развлечься и дожить до завтрашнего дня в комфорте и в удовольствиях, либо зритель живет таким чистым негативизмом и ждет такого... даже не разоблачения, а подхихикиванья – я имею в виду Россию – и не хочет задумываться о причинах того развала, который произошел в общественной и государственной жизни. На самом деле общество виновато не меньше, чем те, которые захватили власть. И требуется очень серьезное перевоспитание для того, чтобы общество опять захотело узнать про себя правду, какой бы горькой она ни была. Не про плохую власть и нас хороших... Чтобы люди поняли, что они сами хотят убийств. Они сами этого хотят. Когда у нас делают опрос публики по радио, выясняется, что половина аудитории готова к тому, чтобы ввести смертнуюказнь и казнить всех – кавказцев, ну, евреев, само собой... Половина! И попробуй это сказать с экрана! Никто не захочет это смотреть и еще деньги за это платить. За это нежелание будет расплачиваться государство – тем, что распадется.

Вы как будто даже не допускаете появления фильмов, которые...

Допускаю. Это делается все время. И можно понять, какой ценой. Вот сейчас на «Кинотавре» премию получил фильм, который делался 20 лет, потому что не было денег его закончить.[21]Люди все время пытаются делать нечто такое. Но под этот шумок некоторые говорят: «О, я сделал авторский фильм». Любая неудачная картина, любая плохая драматургия списывается на авторское кино... Но это чепуха, это попытка под знаком авторского кино объяснить любую неудачу: «А я так хотел! А мне наплевать на зрителя, я делаю для того, чтобы самовыразиться». Но среди этого дерьма – пардон! – среди 100 фильмов, которые делаются таким якобы авторским способом, каждый год есть пять, шест картин, которые не только окупили бы себя, но могли бы стать лицом кинематографии. Вот сейчас замечательную картину сделали два документалиста – Павел Костомаров, оператор Попогребского, и Расторгуев из Ростова. Что они сделали? Они объявили кастинг, рассмотрели тысячи ребят, выбрали 20 человек, которые более менее артистичны и свободны, каждому дали маленькую камеру и сказали: «Ребята, вы будете импровизировать все вплоть до диалога, мы только будем обговаривать какие-то ваши сюжетные повороты, ситуации». И они сделали странный фильм, который называется «Ятебялюблю», в одно слово, где парни и девушки разыграли свои отношения со всеми матерными словами, которые только существуют в русском языке, ни с чем подобным я еще не встречался. Но странным образом нецензурная лексика в этом фильме не оскорбляет – они просто не умеют иначе разговаривать. И вдруг оказывается, что эти абсолютно никчемные, ничего не понимающие, ничего не читавшие ребята с каких-то окраин и дворов, они вдруг сами приходят к идее того, что, во-первых, их никто не любит, поэтому и они не знают, как любить, и, во-вторых, все приходят к необходимости любить. И в конце оказывается, что все почти группы приходят к одной фразе. «Я тебя люблю».

РИГА – ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ ПОДСОЗНАНИЯ

Как повлияло на творчество Эйзенштейна детство, проведенное в Риге? Он же к психоанализу относился серьезно. А известно, что мама пугала маленького Сергея тем, что она – никакая не мама…

Конечно, в Риге у него было много травм: и скандалы между папенькой и маменькой, и эта странная причуда маменьки пугать ребенка, и это поразительное легкомыслие маменьки, которое выражалось в том, что она не только не скрывала своих любовным связей, но даже бравировала ими. С другой стороны, его впечатления 1905 года – он видел, как Меллер-Закомельский, губернатор, разгонял демонстрации. Он писал о том, что фактически именно эти впечатления потом отыгрывал в «Стачке» и в «Потемкине». Кроме того, была травма, связанная с кругами русской колонизаторской аристократии. Папенька никогда не говорил о своем происхождении; Эйзенштейн так и не узнал по-настоящему, кто был его дедушкой и прадедушкой. Папенька представлялся остзейским немцем, но маменька очень быстро выяснила, что он не барон, как он говорил, пока был женихом, и, я думаю, их развод отчасти вызван разочарованием маменьки. Она же, как всякая купеческая дочь, очень хотела выйти замуж за дворянина. Но папенька добился дворянского звания. В 1916 году он написал целые тома своей генеалогии, иногда – мнимой. За благотворительную деятельность его в феврале 1917 года пожаловали в дворяне с собственным гербом и правом передавать титул по наследству. Но случилась февральская революция, и можно сказать, что Эйзенштейн – последний дворянин Российской империи. Но в Риге он не вписался ни в одну группу. Русская интеллигенция подозревала, что у него еврейские корни, хотя папенька всегда представлялся: «Эйзенштейн, православный». Немцы, с другой стороны, также его как-то сторонилась, и Эйзенштейн чувствовал себя не причастным ни к одной из этих групп. Это тоже травмировало. Позже Сергей Эйзенштейн через всю жизнь пронесет ощущение, что он – гражданин мира, что он причастен – не везде чужой, а везде свой.

Эйзенштейну пытаются приписать еврейское происхождение...

Стараются, да. Когда был первый еврейский антифашистский митинг в 41-м году, Сталин туда вписал Эйзенштейна: он-то точно был уверен, что Эйзенштейн – стопроцентный еврей. В наброске речи Эйзенштейна можно прочесть, что на том митинге он относил себя к русской интеллигенции, потому что считал, что нужно идти аж до четвертого поколения, чтобы найти у него «капли той крови, которую нацисты так охотно проливают». Это могло быть указанием на то, что, видимо, его прадедушка крестился, потому что его дедушка, говорят, был женат на шведке. Так что у Эйзенштейна была смешанная кровь. Он сам иногда шутил: все мы немножко с прожидью. То есть, не с «проседью», а с «прожидью»... Вообще Эйзенштейн был космополит в самом лучшем смысле слова, гражданин мира.

Насколько точно можно утверждать, что Эйзенштейн понимал, что система, в которой он участвовал…

Это обычный вопрос – насколько Эйзенштейн верил в идеалы социализма, насколько он ему служил. Если говорить о начальной поре, то принял он революцию прежде всего из протеста против тирании. Он не признавал тирании ни в какой форме, начиная со строгого характера папеньки. Недавно в его бумагах была найдена маленькая записка: «Der Vater schlдgt mich, Erniedrigung». То есть: «Отец меня бьет, унижение». Это значит, что у него был какой-то протест, хотя отец его безумно любил. Образ тирана потом нашел воплощение в «Иване Грозном». Но к 1929 году у Эйзенштейна уже не было никаких иллюзий по поводу того, что происходит в стране и что из себя представляет Сталин, особенно после встречи с ним. Когда он в 1929 году выезжал за границу, я думаю, он во многом ехал на разведку, чтобы остаться там. Но, видите ли, что случилось... В Европу, а потом в Америку он приехал в самый неудачный момент – в период Великой депрессии и кризиса. В это время рушилась вся экономическая система, которая потом привела к образованию фашизма. Во-вторых, кино менялось от немого к звуковому. Он поехал изучать звуковое кино, и он видел, что все старые мастера – Гриффит, Флаэрти, Штрогейм – все, кого он любил, кого уважал, остались без работы. Пришло новое поколение, и те оказались вне процесса. И каждый из них просил Эйзенштейна пристроить их в советское кино. Есть письма, где Флаэрти просит найти ему работу. Штрогейм хочет приехать в 1934 году, Эйзенштейн чудом отговаривает его: не надо приезжать. И даже Беккет! Беккет написал Эйзенштейну письмо: хочу учиться у вас во ВГИКе и стать кинематографистом. И Эйзенштейн дает ему понять, что не надо – не место и не время. На Западе в это время – жуткий кризис, и он понимает, что в Голливуде он будет также неугоден, не сможет снимать то, что хочет. Он будет вынужден снимать все эти побрякушки, которые будет требовать от него продюсер. И он возвращается, еще не зная, насколько здесь за четыре года все изменилось. Он вернулся в 1932 году, Тогда еще не было той железной диктатуры, которая сцементировалась в 1934 году после убийства Кирова, когда стало понятно, что это – конец. Эйзенштейн отреагировал на это «Бежиным лугом», в котором прямо говорилось о том, что новое общество требует человеческих жертвоприношений. Начиная с этого времени все его фильмы, все замыслы уже трагедийные. Даже «Александр Невский» задуман был как трагедия. В финале Невского в ставке хана должны были отравить сами же русские, боясь соперничества с ним. Но Сталин после Ледового побоища провел красную черту и сказал: «Фильм кончается здесь. Не может умереть такой хороший князь». Сталин боялся смерти, боялся любых параллелей с собственной судьбой.

У Эйзенштейна был жуткий кризис в 1943 году в Алма-Ате, когда он начал думать, что же он делает. После «Ивана Грозного» он должен был понимать, что это самоубийство. Либо он покажет правду и будет наказан за это, либо снимет гимн, оправдывающий Ивана, и потеряет себя как художника. Он был на грани самоубийства. У него есть замечательный очерк, который называется «Как становятся ипохондриком», где он сравнивает атмосферу, в которой он живет, с таким жирным червем, который жрет, жрет… У него не было другой возможности: либо убить себя правдой, либо убить себя ложью.

Смерть Эйзенштейна в 50 лет, конечно же, кажется преждевременной, но и остаток его жизни после «Ивана Грозного» кажется трагическим аккордом…

Вы знаете... Очень странно говорить об этом... Эйзенштейн знал, что он умрет в 50 лет. Когда ему говорили – мы придем на ваш юбилей, он отвечал – вы придете на мою панихиду. Во-первых, ему предсказали, гадая по руке. А Эйзенштейн был очень суеверен. Ему нагадали смерть в 50 лет…

Когда?

В Голливуде. Там был такой Киру, довольно известный хиромант и нумеролог.[22] У нас есть его заключение с отпечатка руки Эйзенштейна, где он пишет – очень точно, кстати – о характере Эйзенштейна, о его отношениях с женщинами в том числе, о любимых цветах, и в конце там написано: если вы переживете 50-й год жизни, то будете жить долго… Поэтому когда Эйзенштейн проснулся 23 января 1948 года, в день своего пятидесятилетия, то устроил себе графологический тест. Он написал сначала по-русски «Сегодня пятьдесят» и подписался, потом – по-английски «Fifty today», подписался, потом – по-немецки «Heute fünfzig», и снова подписался. Это было своего рода автоматическое письмо, как говорят сюрреалисты, и верите или нет, но все круглые буквы – «о», «а», которые должны быть замкнуты, все оказались разорванными, а это, по мнению графолога, это знак разрыва сердца. Его сердце предупреждало за три недели до смерти.

Во-вторых, он совершенно осознанно шел на смерть. Он пишет в мемуарах, что после инфаркта – когда ему запрещали писать, когда надо было себя беречь, ездить в санатории, он пишет: я выбрал самоубийство не с помощью яда, не с помощью кинжала, не с помощью пистолета, а решил загнать себя насмерть работой. И он умер за работой. За эти годы – два с половиной года после инфаркта – он написал три книги, фактически главные книги своей жизни, он перерыл огромное количество литературы. Он хотел уйти так, а не иначе.

И третья вещь. Вы знаете, эта смерть сильно потрясла кинематографическую Москву и стала сигналом для его учеников, что на них теперь ложится ответственность… Есть совершенно замечательные воспоминания Михаила Швейцера, его ученика, о той ночи, когда Эйзенштейн умер. Через забор Мосфильма был дом – которого сейчас нет – и Швейцер с другими учениками видел светящееся окно Эйзена – ага, опять старик работает ночью. Они снимали, по-моему, первый фильм учеников Эйзенштейна, «Путь славы». Был объявлен перерыв, они подошли к окну; было без двадцати два, и вдруг они увидели, как в том доме сначала горело одно окно Эйзенштейна, потом зажглось еще одно, потом третье окно, потом засветился весь дом, и возникло ощущение, что проснулась вся Москва. Они еще не знали, что случилось, но их охватила дрожь. Потом кто-то позвонил и сказал – умер Эйзенштейн. И Швейцер сказал: для меня смерть Эйзенштейна была связана с проснувшийся Москвой.

Я не хочу слишком прямых параллелей, но смерть Пушкина вот таким же образом немножко разбудила Россию, которая уже стояла на коленях перед царем. И я думаю, что смерть Эйзенштейна была тем сигналом… В это время люди гибли в лагерях, арестовывали тысячами, и все понимали, что они бессильны перед монстром, который всех давит, а Эйзенштейн ушел вот так, не попав в лагерь. На похоронах Эренбург сказал, если вдуматься, страшную вещь, он сказал: Эйзенштейн нашел в себе силы уйти мудро. Ужас какой-то, вот так если представить себе. Я думаю, он понимал, что Эйзенштейн был на грани.

А вы знаете, как было напечатано сообщение о смерти Эйзенштейна? Представьте себе газету: вот здесь напечатано постановление об опере «Великая дружба», которое бьет по Шостаковичу, Прокофьеву, а на последней странице – квадратик. И в квадратике написано: сегодня ночью умер выдающийся режиссер Сергей Михайлович Эйзенштейн. В одной газете! То есть, он первый, по кому статья ударила. Во-первых, есть подозрение, что Прокофьев звонил Эйзенштейну этим вечером, и таким образом он мог знать о готовящемся постановлении. Во-вторых, Козинцев пишет, что Эйзенштейн умер не за письменным столом, как некоторые говорят, а по дороге к включенному радио. У него там радиоприемник кабинетный, в углу, и он шел выключить радиоприемник и по дороге упал, и тетя Паша, его домоправительница, прибежала от этого звука, без двадцати два ночи, часы так и стоят с тех пор. А в Советском Союзе все радиостанции прекращали работу в двенадцать ночи. Значит, Эйзенштейн слушал «Голос Америки» или «Радио Свобода», или «Би-Би-Си». И это значит, он мог услышать там про это постановление. Так что смерть Эйзенштейна наложила свою печать на это постановление, и для меня образ проснувшийся Москвы – это в каком-то смысле маленькая оптимистическая нотка в его трагической смерти.

У него было особое отношение к смерти. Он, в частности, писал, что любит кости...

Ну нет, кости... Это он, конечно, смеялся. Черепа и кости – это нечто внешнее. Понимаете, тема смерти была вообще очень характерна для того времени. Видите ли, он вырос в начале века, вернее, на рубеже веков, когда тема смерти вообще была очень популярной в искусстве. Все обыгрывали тему этих черепов, смерти, плясок смерти. И это было не только проявлением декаданса, а еще и предчувствием войны. И Эйзенштейн столкнулся со смертью на гражданской войне, когда увидел поле, усеянное трупами русских и немецких солдат...

Где он увидел это поле?

Под Двинском, по-моему. Это поле потом он воспроизвел в «Александре Невском». Знаете, я бы сказал так... У Эйзенштейна не было страха смерти, но у него был очень серьезный интерес к тому предсмертному состоянию, какое вообще характерно для людей, что называется, смотрящих в глаза смерти. Он понимал, что его дорожка проходит совсем близко к пропасти, и длилось это довольно долго – уже начиная с 30-х годов он чувствовал, что смерть рядом.

Из-за чего?

Начиная с «Бежина луга» он ждал ареста, даже раньше. Как и все люди тогда ждали. Все жили со страхом, что постучат ночью и увезут. И вокруг Эйзенштейна исчезали друзья. Люди привыкли к мысли, что это может случиться... И они очень боялись смалодушничать перед лицом смерти, не выдержать, очень боялись предать кого-то. Для Эйзенштейна, я думаю, это была очень серьезная проблема – человек перед лицом смерти... Во многих его фильмах. Если вы возьмете «Потемкина», то матросы, которые идут навстречу эскадре, не от голода бунтуют, а от унижения их человеческого достоинства. Их держат за собак, им лгут в глаза. Вот главная причина революции — унижение человеческого достоинства. Этим персонажам, которым предстоит умереть, как Эйзенштейн писал в «Мемуарах», нужно «исполнить положенное и возложенное»... И он как будто чувствует, что придет момент, когда ему тоже нужно будет выполнить «возложенное». В его случае – обвинить Сталина. И он это сделал.

Возвращаясь к психоанализу. В Берлине он встречался со знаменитым психоаналитиком…

Даже с несколькими. Он очень подружился с учеником Фрейда Гансом Заксом. Он был у Магнуса Хиршфельда, который возглавлял Институт сексологии. Конечно, он с очень большим вниманием относился к психоанализу – как и все его поколение, которое для себя его открыло и для которого он стал как бы предметом даже не воззрений, а веры. Но некоторые вещи Эйзенштейн у Фрейда не принимал. Например, Фрейд считал, что наше подсознание – это такая тюрьма, куда мы загоняем все наши импульсы и навязанные нам нормы, все наши комплексы, и фактически это тот бестиарий, который живет у нас внутри и который пытается вырваться на волю, а рацио, сознание, цивилизация его подавляет. Эйзенштейн говорил: нет, образ такой тюрьмы не соответствует ни структуре личности, ни истории человечества; для него подсознание, вся сфера бессознательного, это на самом деле воспоминания о потерянном рае.

Это структуры мышления, чувствования, которые соответствуют самым ранним этапам становления человека, когда мы воспринимаем природу как целое, когда в каждом предмете для нас живет дух, когда мы чувствуем, что мир еще един, и еще даже не разделены мужское и женское начала. И Эйзенштейн считал, что надо стремиться вверх – с помощью аналитических, рационалистических способностей, и одновременно спускаться вниз в это бессознательное, в сферу нашей чувствительности, чтобы мобилизовать наши ощущения мира как целого. Только это одновременное движение создает то, что мы называем образным мышлением, а искусство – это такое постлогическое мышление. В этом смысле Эйзенштейн ближе к Адлеру и Ранку, чем к Фрейду, ибо он считал, что молодые фрейдианцы, которые бунтовали против отца, открыли очень важные вещи. Например, Ранка он очень ценил за концепцию памяти. Ранк считал, что мы помним наше пребывание в утробе матушки и всю жизнь стремимся к той гармонии, в какой находились на протяжении девяти месяцев пребывания в раю. И идея рая, коммунизма, как он смеялся, бесклассового общества, гармонии в искусстве – все идет от нашего пребывания в утробе. И наши любовные тяготения, это возвращение в материнское лоно, то есть, мы выбираем себе женщин, которые похожи на наших матушек. Фактически, любого рода соитие, соединение есть возвращение в лоно. А когда психологи стали изучать, что мы реально помним из этого девятимесячного пребывания, то сделали вывод, что первая травма есть свет. Даже не воздух. Когда мы из тьмы появляемся на свет, это первая травма, потом крик и воздух, и нас шлепают, и мы начинаем кричать и втягиваем воздух. До этого мы пребываем во тьме, во влаге и в тепле.

А вы помните убийство Владимира Старицкого в «Иване Грозном»? Эту сцену Хичкок назвал самой страшной сценой в мировом кино. Что в ней сделал Эйзенштейн? Он сказал художнику Шпинелю, чтобы в соборе не было острых углов. Никаких острых углов, прямоугольных колонн. Взять плетень, как его плели из прутьев, и побелить, чтобы все было мягко как в утробе. И он сказал осветителю Москвину: пожалуйста, освети мне собор как утробу! Москвин не удивился, и в конце там только один луч света, по которому Владимир идет к смерти. То есть, как бы возвращаясь к той первой травме.

А Прокофьеву Эйзенштейн поставил такое задание: чтобы тот оркестровал хор опричников как родовые схватки. И хор так поет – главным образом, басы. У них молодые лица, и поют они как женщины в родовых схватках. И это все вместе пробуждает такие глубокие слои предвоспоминания, что людей охватывает ужас от одного ритма и вида этого. Они не отдают себе отчета, от чего...

В какой степени вообще мы можем приложить психоаналитический метод к творчеству Эйзенштейна? В частности вы упомянули его бунт против отца, бунт против Мейерхольда, бунт против Сталина...

Ну да, Vaterimago[23]... Классическая фрейдовская концепция бунта сына против отца. Я думаю, Эйзенштейн под влиянием фрейдовской концепции даже в чем-то преувеличивал свое восстание против папеньки, потому что он был очень похож на папу и хотел таким оставаться в течение всего отрочества. Его бунт против отца в какой-то мере объясняет также и его восстание против Мейерхольда и против Сталина, хотя и против Мейрехольда и против отца он бунтовал с любовью. На кладбище Тегель в Берлине могила отца Эйзенштейна в идеальном состоянии. Я спросил: «А кто убирает могилу?». «Мы убираем», – говорит мне служка из церкви, которая там на кладбище. Я говорю: «А кто оплачивает?». «Вы знаете, какой-то банк из Америки, приходят деньги, процент какого-то капитала, который положен в банке, и на эти деньги мы убираем могилу». Никаких родственников нет. Это значит, что когда Эйзенштейн был в Америке, он положил какую-то сумму, чтобы на проценты убирали папину могилу.

Что же касается Мейерхольда... Мы знаем, Мейерхольд Эйзенштейна как бы выгнал... При всем при этом в 1936 году Мейерхольд дарит ему портрет с дарственной надписью, то есть, он как бы передает по эстафете звание мастера. Мейерхольда арестовывают в 1941 году, и Эйзенштейн спасает весь его архив. Никто из учеников Мейерхольда не рискнул взять к себе архив врага народа, Эйзенштейн единственный взял все бумаги, увез их с собой в Алма-Ату и вернулся с ними из эвакуации. И то, что мы сегодня имеем из архива Мейерхольда, все спас Эйзенштейн. Поэтому, знаете, этот бунт против «отца», на него можно смотреть по-разному. Можно полагать, что Эйзенштейн отчасти действительно не принимал отца. Его раздражало тщеславие папеньки, его чрезмерный монархизм, его чрезмерное стремление доказать свою приверженность православию. А вместе с тем он преклонялся перед папенькиным талантом, перед папенькиным трудолюбием, перед его аккуратностью, и хорошо понимал, что папа его любит больше жизни.

Есть еще один аспект жизни Эйзенштейна, вокруг которого много спекуляций– его сексуальная ориентация.

Это очень сложная проблема, действительно... Сейчас очень много таких, я бы сказал, плоских, вульгарных, базарных спекуляций... Один французский исследователь – Фернандес – написал целую книжку про Эйзенштейна, которая фактически – самооправдание автора: он сам гей и потому хотел, чтобы Эйзенштейн также был бы таким стопроцентным геем... На самом деле у Эйзенштейна было очень сложное и почти недифференцированное слияние. Я бы сказал, что это проблема бисексуальности. Я знаю по крайней мере двоих мужчин, но я знаю по крайней мере восемь женщин, с которыми у него были близкие отношения, такие, я бы сказал, состояния симпатии. Есть описание его первого романа – не очень удачного – с Наташей Пушкиной, которая потом предпочла глупого инженера, как он пишет. Потом история с Агнией Касаткиной, которая была ученицей Мейерхольда, с которой у него просто были сексуальные отношения, но он ее не любил, а она его обожала и, говорят, даже пыталась покончить с собой из-за любви к нему... Он был влюблен в Веру Ермакову, у которой было довольно много поклонников и к которым она было очень благосклонна, однако, не была верна никому. Мы знаем про его очень сильное увлечение женщиной, которую зовут Катрин, но не знаем, кто она. Это была любовь 29-го года; у него есть набросок главы «От Катринки до Катлинки», где он называет Катлинку принцессой долларов, а Катринку – актрисой. Очевидно, Катринкой он увлекался в Париже. А недавно мы узнали, кто была Катлинка. Это оказалась Катлин, дочка посла США Гарримана.[24] Эйзенштейн с ней встречался в 45-м и 46-м году и между ними был какой-то удивительный роман, не перешедший ни в какую другую стадию. Очевидно, это была последняя любовь Эйзенштейна. Действительно, может быть, в силу травмы из-за ухода матери у него были довольно сложные отношения с женщинами. Кстати, я разговаривал с Валеской Герт, в свое время замечательной немецкой танцовщицей и актрисой, которая мне сказала: «Эйзенштейн был один из пяти мужчин, которого я действительно любила». Она мне также рассказала, что, видимо, у Сергея Михайловича было что-то нарушено в таком... психоаналитическом смысле, и он не был счастлив с женщинами, что было для него страшной травмой. Но ведь мы пока еще не сумели объяснить, что такое бисексуальность. Эйзенштейна она очень привлекала, он даже написал об этом целую главу в «Методе». И он изучал историю жрецов, которым во многих религиях вменялось быть бисексуальными. Эту странность он считал признаком первочеловека, который обладал признаками обоих полов. Он допускал, что она давала такую полноту чувств, которая современным людям с его разделением полов недоступна.

Извините, а кто были эти двое мужчин?

Первый – Александров, это знают все. Мы знаем, что у него был действительно очень длительный и, я бы сказал, мучительный роман с Александровым, который кончился предательством. И Эйзенштейн много раз сам намекал на это, и вся сюжетная линия отношений Курбского с Иваном Грозным именно об этом. Обратите внимание, что Курбский в «Иване Грозном» похож на Александрова. Эйзенштейн специально взял актера, который был похож на Александрова. Второй мужчина, о котором я знаю... Мне не назвали его имени, но у Эйзенштейна был какой-то юноша, ему очень преданный во время съемок «Ивана Грозного». Но это, как я понимаю, было не очень долго и не очень близко – не так, как с Александровым, в которого он вкладывал много отеческих чувств. Александров для него вовсе был не любовником, скорее его alter ego, как бы отчасти его продолжением. Он хотел сделать из Александрова хорошего режиссера, он мечтал, чтобы тот был... ну отчасти как сын, хотя тот ненамного младше, но гораздо более ребячливый.

Можете ли вы вспомнить какой-нибудь случай из жизни Эйзенштейна, который бы его ярко характеризовал?

Уже 53 года я пытаюсь жить с ним рядом, и я знаю довольно много моментов, в которых, мне кажется... проявился стопроцентный Эйзенштейн. Скажем, когда он пишет абсолютно откровенные письма, которые обычно даже женщины не пишут. Человек, который просто обнажает грудь, да? Эйзенштейн, который бывает предельно откровенен. И в тот момент, когда он с улыбкой лиса, как он сам говорит, отпускает такие двусмысленные шутки, все время эпатирует... Меня все спрашивают: «Почему он рисовал почти порнографические рисунки?». Хотя это совсем не порнография, это эротика, там нет ничего такого оскорбительного или возбуждающего, скорее это легкая карикатура. Но он почему-то это делал. Возможно, это был своего рода психоанализ, он освобождал себя от сексуальных комплексов. И я думаю, что кроме всего прочего это была попытка эпатировать тех, кто только внешне казался нравственным, правильным. Он как бы испытывал человека. Это был человек, который бросал вызов и смотрел, как реагирует его партнер – не для того, чтобы его оскорбить, а чтобы его испытать. Это тоже стопроцентный Эйзенштейн.

Но я думаю, что самый точный Эйзенштейн... Борис Агапов, был такой замечательный писатель и журналист, однажды пришел в гости к Эйзенштейну, а тот обедал и сказал: «Хотите с нами пообедать?» Агапов в ответ: «Нет, я уже обедал»... – «Тогда я закончу». И Агапов пишет: я посмотрел на Сергея Михайловича и увидел, что у него вокруг шеи вот так вот повязана салфетка, а ноги немножко не достают до пола... Я подумал: «Боже мой, он четырехлетний мальчик, эта та детская гениальность, когда все в мире впервые, все открывается, и он абсолютно непосредственный». И Агапов это рассказал Пудовкину, который сам был вечный гимназист, ему всегда оставалось 11–12 лет, не меньше и не больше. А Довженко в свою очередь постоянно был влюбленным юношей, влюбленным не только в мир, но и в самого себя, ему всегда было 18 лет. А Эйзенштейну всегда было четыре... Ребячливый, гениальный четырехлетний мальчик.