Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Кабакова часто называют самым важным русским художником. Даже если оставить в стороне премии, ордена, медали, почетный приз на Венецианской биеннале 1993 года и проекты там же в 2003-м и 2007-м, не один десяток персональных выставок в музеях, многомиллионные продажи на аукционах и даже создание этикетки вина «Шато Мутон-Ротшильд», это все равно будет так. Илья Кабаков – единственный, кто на рубеже XXI века выразил русское национальное чувство формы, в основе которого по-прежнему лежит стремление ввысь из грязи. Стремление к красоте и мечта об идеале сплошь и рядом оборачиваются в отечестве чем-то кособоким и плохо сделанным. Имя художника стало нарицательным для обозначения целого слоя материальной культуры, который постепенно исчезает из повседневного быта, перемещаясь в музеи. «Это – Кабаков», – говорим мы о каком-то предмете или явлении, и без пояснений понятно, что имеется в виду особое и абсурдистское сочетание убогости и загадки.

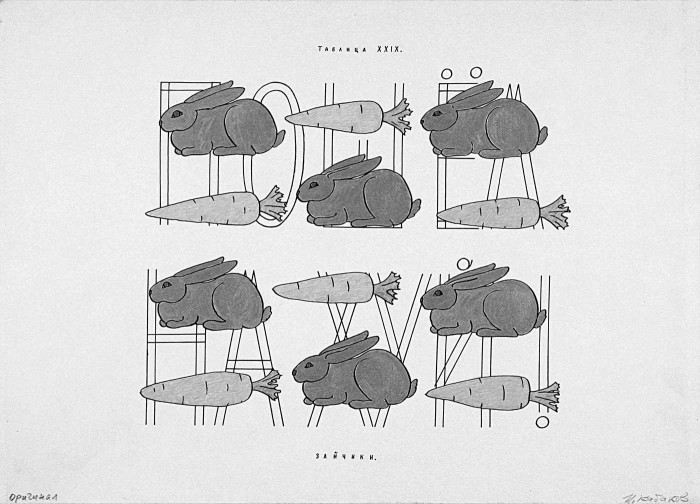

Кабаков изобрел персонажность – художник робко и одновременно лукаво скрывался за придуманными героями в советские годы, но не оставил их и позднее, дав жизнь Шарлю Розенталю, который стал его alter ego. «Вшкафусидящий Примаков», «Украшатель Малыгин», «Мучительный Суриков», «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» – теперь все его персонажи способны, кажется, составить население небольшой страны. Среди них затесались (пусть и к неудовольствию самого художника) зайцы и другие герои детских книг, нарисованныe для заработка, но тем не менее многим воспитавшиe глаз и даже запавшиe в сердце. Вместе с тем мир Кабакова сохраняет свою компактность: инсталляция «Рай под потолком», в которой на карнизе по периметру комнаты выстроились миниатюрные звери, хорошо показывает, какой важной для художника является вертикальная иерархия.

Зритель перед работами Кабакова или внутри его инсталляций сразу и помимо своей воли попадает внутрь разноголосой толпы и может стать участником изматывающего спора, предмет которого по своей ничтожности сравним с мухой, ползущей по клеенке на кухонном столе. Конечно, сказывается знакомство с книгами Михаила Бахтина, которые в Москве 1960–70-х читали все. Именно Кабаков в своем искусстве придумал и создал современный и яркий образ этой диалогичности.

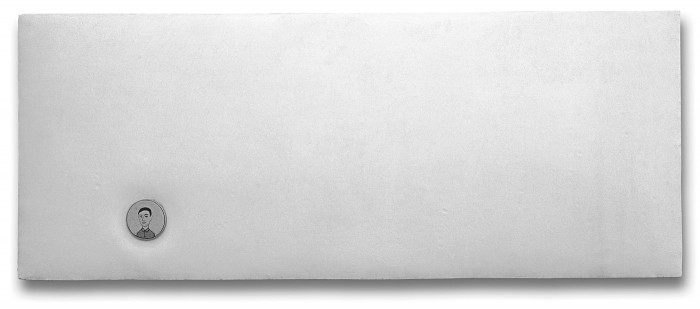

На рубеже нулевых художник трансформировался в нового автора «Илья-и-Эмилия-Кабаковы»: теперь все работы подписываются двумя именами. Это невероятно масштабные проекты, «дворцы», «театры» или «институты», судьба большинства из них – остаться в макетах, подтверждая идею Ильи Кабакова о проектном характере всего русского авангарда, в диалоге с которым художник осознает себя.

В 1997-м на фестивале скульптуры в Мюнстере была установлена инсталляция Кабакова «Глядя вверх, читая слова» – конструкция наподобие антенны, где текст на русском и немецком можно увидеть, только лежа под ним. «Мой дорогой! Когда ты лежишь в траве, запрокинув голову, и вокруг тебя никого нет, ты слышишь только ветер и глядишь в открытое небо – в синеву, где плывут облака – быть может, это лучшее, что ты делал и видел в своей жизни». Пожалуй, Кабаков прав.

Павел Герасименко

…Ну и нельзя не упомянуть, конечно, Костаки[1. Георгий Дионисович Костаки (1913–1990) – крупный коллекционер русского авангарда. Родился в Москве в семье греческого коммерсанта, имел греческое подданство. В тридцатые годы работал шофером в греческом посольстве, часто возил дипломатов в антикварные магазины и сам вовлекся в коллекционирование. Почти всю жизнь проработал в разных посольствах, в 1979 году уехал с семьей в Грецию, большую часть своей коллекции был вынужден подарить Третьяковской галерее. После его смерти Греция выкупила эту часть, теперь она выставлена в Государственном музее современного искусства в Салониках.]. Мы постоянно, чуть ли не по два раза в неделю, бывали у него на квартире, где он ставил прекрасный стол с едой из «Березки», играл на гитаре и вообще относился к нам исключительно хорошо. К нам – я имею в виду ко всему неофициальному миру.Он прямо в лицо нам говорил: «Ребята, ваша карта бита. Как говорится, не попали вы ни во время, ни в место. История искусства прокатывается через ваши головы, не прикасаясь к ним». Он вел себя как князь, который собирал, так сказать, талантливых.

Все притворяются, что очень хорошо знают, что такое московский концептуализм. Но когда я, не будучи прямо связанным с искусством, старался что-то понять, узнать, прочитать, посмотреть, все равно это оставалось каким-то... неясным. Все друг друга знают, один про другого пишет, все всё понимают. Вам приходилось отвечать на вопрос, что такое быть концептуалистом?

В этом вопросе две стороны. Одна в том, что его можно потрогать, весь этот концептуальный круг. Там есть художники, там есть картины, там есть объекты, там есть тексты. Все много говорили, много писали, много рисовали – все это сохранилось. Это не утонувший корабль, гигантский этот, я забыл, как называется…

«Титаник».

Да, «Титаник». Это все еще плавающая масса. Кроме того, все прекрасно знают этих людей, они почти все живы. Есть реальные люди, есть среда обитания, есть социальная ситуация, в которой все это происходило, – сохранились комнаты, мастерские, квартиры, сохранились материальные признаки, свидетельства. И тем не менее этого всего недостаточно, чтобы понять, в чем там было дело. Как в каких-то играх: дотронуться можно, но поймать нельзя. Можно дотронуться, но невозможно понять.

Эмилия Кабакова: Можно мне тоже задать вам один вопрос? Когда говорят «западный концептуализм», вы понимаете, что это такое?

Пока я не ставлю перед собой задачу дать этому явлению определение, я как бы понимаю. Но если вы меня просите дать определение, то я бы сказал, что это искусство, которое тесно связано с некоторой неявной идеей.

Эмилия Кабакова: Я думаю, что это можно очень просто определить. Это искусство, которое постоянно обо всем рефлексирует. Что такое концептуализм? Это рефлексия. Рефлексия, предметом которой является жизнь, искусство, мнение другого, работа другого, тексты. Западный концептуализм отличался тем, что они начинали вместе, несколько человек, и вот эта рефлексия идет цепочкой. Кстати, Кошут: «Стул есть стул, есть стул, есть стул». Это тоже не он изобрел, правильно ведь? Но западные концептуалисты начали производить множество объектов, они много выступали, поэтому они более понятны и более восприняты обществом. Мы понимаем, кто они такие. Когда я вижу Кошута, даже если я не читала его работ, я вижу объекты. И я понимаю, что эти объекты – рефлексия чего-то другого. Это то, что он говорит о каком-то объекте. Или о каком-то предмете. Или о каком-то событии. Или о какой-то фразе. То, что он в принципе использует, – это чужие фразы. Русский концептуализм начинался с разговоров, и, к сожалению, в большинстве своем он и закончился разговорами. Это рефлексия, но в очень узком кругу.

Это вы о русских концептуалистах?

Эмилия Кабакова: Это я о русских концептуалистах. Люди настолько замкнули этот круг между собой, что когда вы слышите о концептуалистах, вы думаете: а что вообще там происходит, в этом концептуальном кругу? Ну, разговаривают. Но я-то не понимаю.

Но, кстати, об этих разговорах я как раз и хотел спросить. Почему вдруг разговор стал абсолютно неотъемлемой частью искусства?

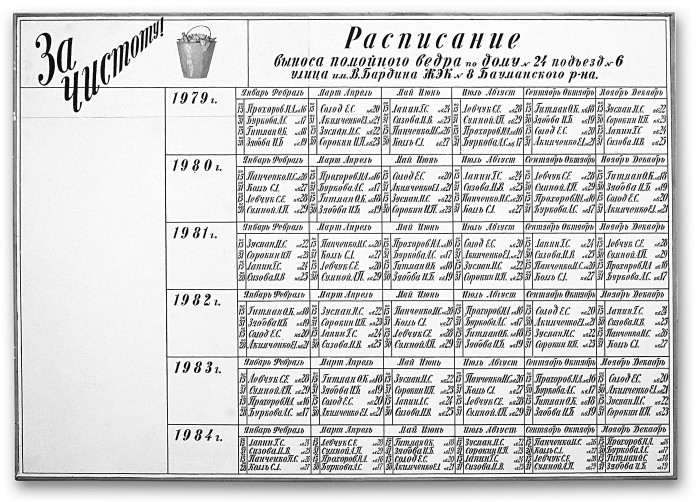

Концептуальный круг появился под воздействием нескольких факторов в конце 60-х – начале 70-х. Это – невероятная искусственность и идиотизм жизни в советской стране. Речь идет о невозможной дидактической тирании идеологии, которая воспитывает какого-то идеального, благородного, честного, прямого человека, – назовем это одеялом идеологии, которое покрывает всю страну. И под этим одеялом скрывается как раз самое страшное – бесконечно злобное, печальное, унылое, мусорное, совершенно отчаянное существование людей, которые никакого отношения к этой пропаганде и воспитательной системе не имеют. Мы жили как бы в инсталляции, которую сделал какой-то художник, но в инсталляции, совершенно не учитывавшей человека. Говорится, пишется, снимаются фильмы о каком-то абстрактном существе, но реальное существо – это запуганный скот, который не способен вообще ничего сделать под этим страшным одеялом надсмотра. Запуганность и ужас этого серого существа, покрывающего всю территорию Советского Союза, можно сравнить с лагерными пытками без непременного убийства. То есть это тот же лагерь, только без постоянных расстрелов. Но все обстоятельства лагерной жизни сохранены. Панический страх каждого советского человека – истерический страх в ожидании, что вот кто-то войдет и что-то с тобой сделает. Невероятно унылая стандартная жизнь, повторяющаяся изо дня в день. Ты должен приходить на работу, но самой работы может не быть вовсе. То есть это не работа, а обязанность присутствовать на рабочем месте. Это невероятная жизнь без человека и фактически без страны. Как говорил Мандельштам, «мы живем, под

собою не чуя страны», да? Я бы сказал, что в нашем поколении мы уже чуяли не только отсутствие страны, но и отсутствие самого субъекта жизни. На этом свете как бы не было людей. Это был комок фальши, приспособленчества, страха и невероятного притворства, что мы советские люди.

Но в чем фокус советской жизни: хотя одеяло покрывало все очень ровно, но топор, который это все сек, или, я не знаю, молоток, который бил, делал это с пропусками. То есть феномен советской жизни состоит в том, что молоток, несмотря на то, что он прямо вот стучит и бьет, может не попасть по тебе, если ты занял какой-то квадрат в углу. Молоток бил вокруг, но не лупил по тебе. Я бы сказал: не было точного, прицельного огня.

В семидесятые годы?

В семидесятые. До этого прицельный огонь шел просто по всем, по каждому. Истребляли целыми отрядами, поголовно и всех. Мы не застали эту сталинскую кровавую бойню, но застали 60–70-е годы, где этот секач сек уже не всех подряд. Где уже можно было собираться. Можно было разговаривать. В свободное, так сказать, от работы время. Это все – в свободное от работы время. Люди собирались в такое кухонное сборище.

Но советская власть допустила несколько ошибок. Крупнейшая ошибка была в области образования. То ли Сталин имел комплексы перед гимназиями, перед образованием западного типа, то ли... Когда речь шла о создании советской школы, моделью была взята немецкая гимназия. Не было своей системы. Была система своей пропаганды, но образовательная система строилась на принципе «советский человек – это последняя стадия развития человечества». Советский человек стоит как бы на вершине всего человечества и наследует все лучшее, что достигнуто человечеством.

То есть какой-то абсолютный дух, который реализуется в советском человеке.

Конечно. Так вот, путь между советским человеком и Леонардо да Винчи был совершенно прямым: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс, я не знаю, Репин – это все кариатиды, подпирающие рождение советского человека. Идеологически это было сформулировано и в области художественного образования. Наше образование в художественной школе – я окончил и художественную школу, и Суриковский институт – состояло в том, что нам преподавали и историю античного искусства (ее совершенно изумительно читал Чегодаев), и историю русского искусства, начиная с иконы (читал Третьяков), и историю западного искусства – разумеется, до Барбизона. Дальше уже было запрещено все. Но барбизонцы – хорошие художники, и великий Алпатов читал нам всю историю западного искусства – от Греции до барбизонцев.

Благодаря концепции «советский человек наследует все лучшее» сохранены были музеи, Пушкинский музей и Третьяковка, сохранены были Большой театр и так далее, сохранены были библиотеки – конечно, классического типа. Благодаря Горькому издавалась, как мы знаем, Всемирная библиотека, где в переводах мы знали и могли изучать английскую классическую литературу, итальянскую, французскую и так далее. К чему это привело? Это привело к интересному парадоксу: жизнь в СССР была жизнью скотов и полностью деградировавших, так

сказать, маугли – полузверей, полускотов. Но в образовательном смысле этот скот как бы вспоминает, что есть история человечества. Это Маугли, который, спустившись с веток, где он танцевал вместе с обезьянами и с Багирой, неожиданно увидел, что стоят какие-то каменные изваяния, какие-то руины, какой-то город. И он ходит по этому городу, дотрагивается до скульптур, и в его собачьей, озверевшей голове чуть-чуть зашевелилось воспоминание, что он был когда-то человеком. Дотрагивание до руин – это и был тот процесс, когда мы вспоминали, что мы похожи на людей.

Однако перейдем к концептуальному кругу. Концептуальный круг представляет собой... Не то чтобы это продолжатели интеллигентного просвещения и искусствознания, которое идет из Европы, откуда русская интеллигенция и взялась. Это – традиция просвещения, идущая от французско-немецкой традиции просвещения, которое, так сказать, перетекло вместе с Радищевым, с Чаадаевым и Герценом. В России это образовало великую ассоциацию интеллигенции, этакий класс. Но мы не принадлежали к интеллигенции. Хотя у нас были, скажем так, приличные родители, милые люди, занимающиеся чистыми профессиями. Я не берусь сейчас анализировать биографию Левы.

Кого?

Левы. Но у каждого есть в отдельности. Вот, например, мои родители – это абсолютно не интеллигентный круг. Я советский Маугли в абсолютно чистом виде, и никак нельзя понять, как, каким отзвуком у меня проснулись воспоминания. О чем воспоминания? Воспоминания о культуре. Весь концептуальный круг зациклен на так называемом универсальном знании. То, что заложено, кстати, и в немецкие гимназии, идет от линии просвещения. Нормальный человек должен знать все. Знание всего было заложено и в советском обучении – мы знали химию в пределах какого-то вуза. Мы знали географию.

Изучали какой-то Мадагаскар, зная, что на этот Мадагаскар мы никогда в жизни не поедем, что никакой Франции никогда не увидим. Но знания о Франции мы имели. Я хочу сказать, что попытка создать универсальное мышление в этих школах уже присутствовало. Но оно культивировалось в каждой школе в виде маленьких кружков внутри классов. Класс, конечно, во всех школах состоял из хулиганья. И мой класс тоже. Это были садисты, которые избивали учеников, особенно очкариков.

Антисемитизм тоже присутствовал в школе?

Конечно, антисемитизм был ужасный. Хотя он лично меня не касался, потому что у меня русская фамилия и морда тоже не типично еврейская. Но издевательство над школьниками было постоянным. Можно ли сказать, что мы что-то получали от учителей? Нет. Потому что внутри класса постоянно сохранялась абсолютно

зверообразная атмосфера. Мы хохотали над учителями, делали им гадости. Но, как я уже говорил, в атмосфере этих школьных классов образовывались маленькие группировки таких вот маугли, которые хотели что-то знать. Происходил таинственный процесс самообучения. Это продолжалось и в институте. В институте у нас была группа из пяти-шести друзей, у каждого был свой репертуар обучения, каждый отвечал за свой сектор культуры. Один образовывал нас в музыке. Он знал, кто такой Шёнберг, читал лекции, и мы ходили к нему прослушивать эти пластинки. Другой нас образовывал в литературе. Мы читали то, что было запрещено, – литературу Cеребряного века. Они существовали в рукописях – Ахматова, Мандельштам, Цветаева и так далее. Третий водил нас в театр, рассказывая историю театра и доставая билеты. То есть это был настоящий самообраз, причем по собственной инициативе. Никто об этом не знал, мы собирались после занятий. Это такой таинственный процесс, молекулярный процесс воспоминания о культуре, происходивший абсолютно инстинктивно в кругу школьников и молодежи. Мы были те самые образованцы, которые пламенно хотели образования. Не официального.

Это пятидесятые годы?

Пятидесятые годы, да. И когда возник этот круг, оказалось, что мы встретились на почве общего интереса к культуре. Это был не интерес к искусству.

Вы говорите о круге концептуалистов?

Да. Мы нашли друг друга в Москве по знакам этого культурного поиска, который в каждом в отдельности уже был. Мы встретили друг друга, потому что каждый находился в таком же поиске и так же понимал максимальное значение культурных навыков. Это был феноменальный культурологический взрыв, который разделяется каждым вплоть до сегодняшнего дня.

А откуда разговор?

А это и есть разговор, потому что когда мы беседовали, мы обсуждали любую тему с общекультурной точки зрения. Это и есть разговор. Если вы почитаете тексты, что остались от Пепперштейна и его группы «Медгерменевтика», то это только разговор о всевозможных значениях и ассоциациях, так сказать, в культурном поле, в котором рассматривается явление. Такая степень активизации рефлексии – это совершенно уникально. Причем в разных областях. Из-за этого любое мнение сегодняшнего критика кажется обуженным, узко профессиональным. Такого диапазона рефлексии, какой был в концептуальном кругу, я не встречал нигде.

А из чего эти разговоры состояли внутри?

Внутри это была любая тема. Если они приходили в мою мастерскую, поводом мог послужить показ какой-нибудь картины.

Вашей?

Моей картины, да. У нас сейчас же возникали какие-то отдаленные, уходящие в самые разные коридоры рефлексии по поводу этого. Причем чем более глубокие и многочисленные связи это охватывало, тем это было интереснее. Сказать «хорошо, плохо, красиво, некрасиво» – это низкий уровень обезьян.

Поэтому и произведения, которые рождались в концептуальном кругу, отличались этой многогранностью. Не однозначно каким-то направлением, а тем, что можно сказать за, контр, против, сбоку, изнутри, со стороны. Потому что энтузиазм поддерживался тем, что мы как бы не советские люди. Что мы представляем собой, как мы называли себя, географический клуб с центром в Лондоне. Речь идет об ассоциации с путешествием Ливингстона, который отправлялся в

недра Африки и исследовал дикарей. Ливингстон признается, что если бы к нему не приходили такие как бы предатели, свидетели, что ли, из этого племени и ночами не рассказывали о жизни племенной структуры, он бы не знал очень многого. Когда они останавливались лагерем около какого-то поселка, ночью прокрадывался подлец-свидетель, который рассказывал. И мы чувствовали себя, во-первых, ливингстонами, которые жили в этом советском скотоприемнике, сами оставаясь теми же – не иностранцами, а живущими в этой же среде скотами, но скотами, которые умеют разглядывать жизнь всего скотного двора в целом. Это двойственная и очень интересная позиция.

Но это самоопределение концептуального круга отвечало же не только на советскость вокруг вас, оно было реакцией и на другие круги неофициального искусства.

Конечно, мы обсуждали все. Запрет был только на одно: никакой бытовухи. Никто не интересовался, кто с какой женой живет, сколько стоит эта колбаса, кто устроился на работу.

Вы же тогда, наверное, не говорили, что давайте опять встретимся в нашем концептуальном кругу? Нет? Пойдем к Кабакову...

Нет. У нас никакой высокопарности, никакой помпезности – дескать, мы принадлежим к ордену – не было. Это была дружеская атмосфера. И она поддерживалась. Хотя, например, были какие-то искусственные иерархии. Кто-то занял военный пост. Была масса шуток, но, повторяю, скрепляющей силой являлась уверенность в ценности культурологического анализа.

Можно сказать, что определение «концептуальный круг» было сделано другими, а не вами самими? Что это как бы внешнее?

Да, я думаю, что он определялся внешне. Хотя каждый думал, что он делает что-то концептуальное. Под словом «концепт» подразумевалась, конечно, довольно формальная вещь: то, что всем правит проект. Что в жизни нет ничего ценнее проекта, так можно сказать (смеется). И что этот мир тоже чей-то проект. Не то что это просто так вышло, а это чей-то проект. Поэтому я всегда знал, что мои работы – это какой-то проект. Много проектов.

Содержательный аспект проекта мог быть любым?

Там было одно условие:он должен был быть невероятно широким. Он должен был быть глубоким, драматичным, глобальным. Он касался всего. В принципе, твое художественное произведение должно касаться всего.

Вы знаете, Илья, меня немного коробит ваше постоянное упоминание о культуре – в том смысле, что когда мы говорим о министерстве культуры или о том, что люди должны быть культурными, культура присутствует в уже сделанном виде. И в сделанном виде она является не только способствующим фактором, но и...

Придавливающим, тормозящим.

Придавливающим, тормозящим художника или вообще человека, который мыслит.

Я уже говорил, что я принадлежу приблизительно к третьему поколению после советской революции, и мы представляем собой абсолютно одичавших полузверей, у которых в голове звучит еще что-то такое, как культура. Поэтому конфликт между одичавшим существом, каким я являлся и являюсь, и звуками музыки культуры составлял главную тему меня самого. Моя главная тема – как вернуться из состояния зверя в состояние человека.

Да.

Это попытка вспомнить. Вернуться уже невозможно. Генетически мы все уже оборванные люди. Но вернуться, глядеть назад в мир, который принадлежал западной, конечно же, культуре, – это была основная тема всей моей жизни. Поэтому для меня не удивительна идеализация культуры как гигантского объема ценностей, которые утрачены мной как зверем.

Когда же я приехал на Запад, я

увидел, что культура везде, но только не в субъектах, которые ее представляют. Вот Бойс, который представляет собой шамана и тоже одичавшего зверюгу, но он зверь в рамках культуры. Он озверевшее дитя, хулиган в семье, которому надоело есть из тарелок. Он готов уже как собака есть из миски и гавкать на полу. Почему? Ему надоела культура. А я бастард. Бойсу радостно озвереть. А я сам озверевший, поэтому мне радостно сидеть там, где хорошая тарелка.

Когда вы рассказываете о своей жизни, в частности, в интернате, вы зачастую пользуетесь, в общем-то, биологическими метафорами. Вы также сравнивали ту жизнь с лагерной. Но в лагерях некоторые образованные люди выжили благодаря тому, что они могли рассказывать наизусть романы или стихи зекам-уголовникам. Не является ли этот интерес к

культуре и эти разговоры просто средством выживания?

Блестяще, блистательно. Я считаю, что вы попали в очень важную точку. Я бы просто погиб, если бы я не дышал через тростник этим воздухом. Однозначно. И потом, когда я встретил таких же с дыхательными трубками на поверхности, мы, конечно, стали дышать получше. У Сорокина даже есть такой образ, что мы все жили под, как он это называет, подводным колпаком. Опускается колпак, и там есть капельки кислорода, и все как бы присосались и дышали в этом колпаке вместе.

Когда вы говорите такие довольно благородные вещи об интересе вашего кружка к культуре, я думаю: интересно, а как вы относитесь к тем людям, художникам, которые не жили никакими культурными вещами, но которые все равно откуда-то все это брали? Из воздуха. Ведь между вами и назовем это бытием находится уже преграда культуры. То есть вы отделены от этой силы огромным слоем, через который вы уже должны пробиваться.

Когда я это рассказываю, я говорю о житийном принципе, идеальном принципе. Совершенно случайно нас не прихлопнули за эти 30 лет, не ворвались советские убийцы, не растерзали, не выбросили все. Сохраняться на протяжении тридцати лет в советском обществе и жить, как мы хотели, – это совершенно уникальная ситуация. Отсюда все эти панегирики, которые я сейчас пою культуре, возвышенному дружескому кругу и так далее. Естественно, возникает мысль, что все те же самые явления могут носить и негативный характер, что та же культура навешивается на тебя в качестве одеяла, которое уже мешает дышать. Но существовали некоторые оптимальные условия, при которых этот оптимизм может цвести пышным цветом, – это и произошло в концептуальном кругу. Прежде всего, абсолютно никакого интереса к жизни. Вся эта публика не жила, если так можно сказать. Я уже в раннем детстве понял, что жить на этом свете невозможно, нужно бежать в какой-то другой мир. Советская власть этому помогала – не было ни одежды, ни еды, ни жилья, ни свободы передвижения.

То есть было очень легко не жить в этой стране, перейти в какое-то другое состояние перманентного, скажем так, художественного фантазирования. Тем более что ты был не одинок: вокруг, рядом с тобой, были такие же фантазеры, такие же абстрактные мечтатели в духе «Белых ночей» Достоевского, которые жили только в этом кругу. Возникает вопрос, так сказать, приземленный: «А на что вы, бляди, материально существовали, если вы все время мечтали, рисовали, ходили в гости друг к другу, беспрерывно беседовали?» Подразумевается, что: «А как же живется сегодняшнему художнику, а? Тоже вот так бросить все и фантазировать, рисовать и беседовать с друзьями?» Но дело в том, что советская жизнь невероятно мощно провоцировала двойное сознание, двойственность мышления, чего сегодня совершенно нет. Притворство, фальшь, лживость советской жизни состояли в том, что если ты формально выполняешь какой-то ряд обязательств или соответствуешь обстоятельствам, то остальное советской власти не касается. Например, на завод люди приходили и ничего не делали, кроме того, что получали разрешенную порцию воровства с этого завода. На электростанции можно было воровать провода. На молочном заводе мой племянник выносил банку масла, ему это было положено по его статусу на заводе. То есть фиктивность, липовое существование в Советском Союзе давали возможность работать, получать нищенскую зарплату, не вкладывая всей твоей человеческой субстанции. Поэтому каждый из нас имел какую-то официальную работу, которую он исполнял для прожиточного минимума.

Я вот как раз хотел спросить: каждый как бы шел на работу, но это скорее была номинальная работа, чем настоящая?

Конечно.

И каждый имел дома собрание сочинений Достоевского, которое тоже было в каком-то смысле номинальным.

Детские книжки, правильно.

Когда вы делали рисунки зайчиков, вы сами признались, что вы ведь не зайчиков рисовали.

Конечно. Я рисовал то, что принимали в виде зайчиков.

Но тогда получается, что и концептуалисты на самом деле не зайчиков рисовали, а такие, скажем, образы или знаки зайчиков – так же как всему советскому обществу рисовали деньги и выдавали карточки.

В каком-то смысле вы правы. Это было такое псевдоискусство. Оно не было нами опознано как гранд-арт, большое искусство. Оно было «так называемое искусство». Но парадокс в том, что ничего не делается такого, что через какое-то время не получило бы статус искусства. Псевдокартины, которые я делал (я знал, что это не картины), сегодня существуют в качестве картин. В истории культуры так называемые «псевдо» довольно быстро сливаются с номиналом. Тех, кто покупает картины, не интересует причина появления картин. Ты сто раз можешь говорить, что это «якобы картины». Но если они состоят из доски и напачканных красок, то рано или поздно по каким-то причинам они могут стать картинами.

Скажите, а эта двойная жизнь продолжалась и после того, как вы перебрались на Запад? Вы же пишете, что здесь играете такую роль: «вы хотите, чтобы я был самородком, приехавшим из России, пожалуйста, берите…». Да? А там, в интернате, вы же тоже исполняли роль хорошего, веселого мальчика. И так далее. То есть вы, получается, все время играли определенные роли, которые вам позволяли играть… Такое чувство, что вы себя уже с детства поставили как наблюдателя. Вот здесь я муж, здесь – художник в концептуальном кругу, здесь я преуспевающий русский художник на Западе, а вас лично это вообще не касается.

Нет. Дело в том, что когда ты начинаешь жить, особенно в таком жестком обществе, как советское, у тебя нет возможности быть самим собой без защиты родителей. Тебя не культивируют как тебя самого, как это происходит в нормальных семьях. Тебя сразу вталкивают в цирк, где у тебя есть очень небольшой репертуар петуха, обезьяны, лошади, льва и так далее. Ты становишься актером своей маски раньше, чем ты сформулировал самого себя. Это происходит в советском обществе очень рано, в детских коллективах. У тебя нет тыла. Тыл означает, что в школе тебя считают дегенератом и сумасшедшим, но дома тебе папа сказал, что ты большой математик, а мама сказала, что ты талантлив. Есть, так сказать, зона отступления. Ты выходишь на фронт в школу, а потом уходишь в тыл, где все сбалансировано. Ты можешь сказать: «Я не пойду в школу, меня считают придурком» – и так далее. А когда ты непрерывно живешь в детском коллективе, у тебя нет тыла. Ты играешь с утра до вечера. Но феномен состоит еще и в том, что играть маску, быть кем-то, связано с тем, что очень трудно найти себя для самого себя. Ты представляешь собой довольно жидкую суспензию. Невозможно стать самим собой очень рано, я бы так сформулировал.

Классические автобиографии также показывают, что «быть самим собой» достигается в довольно зрелом возрасте. Конечно, мы можем говорить о XIX веке, когда созревание личности было гораздо более ранним, чем сегодня. Допустим, я в 26 лет чувствовал себя совершенным ребенком, жидким и внутри себя не сформулированным существом. А когда читаешь биографию Толстого, то видишь, что уже в 12 лет происходит формулирование собственных концепций. Огромную роль играет ини-

циация. Чтобы кто-то не из семьи – семья не является инициационным субъектом – пришел из внешнего мира и сказал: ты художник, ты умный, ты талантливый человек. Кто-то из внешнего мира должен тебя покрыть, дотронуться до твоего плеча. В советском обществе, в нормальной среде или в нашем художественном мире, этой инициации не было. Было в театральном, в музыкальном – там сохранялась инициационная струк-

тура, и Нейгауз инициировал Рихтера, и так один за другим. Но в той

среде, повторяю, где был я назовем ее «общесоветской средой», инициации не могло быть. Наша среда была стандартно советской: не профессиональной – балетной, театральной, музыкальной, а именно такой мерзкой советской грязной

кашей. Наши педагоги спали на стульях и никак не участвовали в жизни своих учеников. Поэтому, повторяю, формулирование себя происходило очень медленно, туманно и постепенно, а формирование ролей под давлением внешних обстоятельств происходило мгновенно. Поэтому когда я стал рисовать, мне не стоило труда рисовать от кого угодно. От бездарного художника, от человека из ЖЭКа, от советского художника и так далее. Но что я хочу сам нарисовать, я не знал.

А теперь знаете?

Теперь я знаю, да. После 2000 года, и даже, может быть, раньше, с момента занятий инсталляциями, я уже делал работы от своего имени.

То есть вы стали самим собой в возрасте 65 лет?

Да. Примерно в 65, вы правы. А до этого были разные роли. Описыватель советской жизни, например. Я чувствовал себя Синдбадом-мореходом, который рассказывает про эту проклятую страну: «Вот посмотрите, что я оттуда вывез!» Ролей было очень много, и – мало того – все они воспринимались как исторически известные. Вот это самое интересное. Рассказчик про свою страшную страну, предатель, который рассказывает про жизнь на своей родине, – это очень известная роль. Это имеет огромную традицию в русской культуре, эти беглецы-рассказчики. Курбский, да? Который бежал от Ивана Грозного. Котошихин такой был. Герцен, Радищев, Чаадаев, я и не говорю о сегодняшних беглецах-рассказчиках. Это огромная традиция – рассказать про свою проклятую родину.

О своих ранних работах вы говорили, что это был повод для беседы.

Да, да.

А вы могли бы то же сказать о своих последних работах?

Нет, они претерпели изменение. Я бы сейчас закончил первый акт по поводу самоопределения. Ты начинаешь самоопределяться через фиктивное продуцирование каких-то досок, картин, рисунков, проектов. Ты продуцируешь, и ты живешь. Ты становишься «сам» через это. Ты становишься не человеком, кем-то, а становишься чем-то, что живет этим. В этом есть своя опасность. Потому что ты можешь быть простым ремесленником, ты можешь быть профессионалом, ты можешь быть очень хорошим менеджером самого себя, ты можешь в конце концов обезуметь и сказать: я талантливый гений! Масса соблазнов описывать это постоянное занятие через какие-то особенные свойства. У меня тоже, надо сказать, есть рефлексия насчет того, что значит беспрерывно продуцировать. Дело вот в чем: я так долго учился в художественном институте, что я умею подражать любому стилю. Я научился быть советским художником, я научился быть книжным иллюстратором средней руки, я научился рисовать псевдодевятнадцатым веком, псевдо-Репиным и так далее. Все эти псевдо я прекрасно изучил и мог воспроизводить. Но когда я окончил институт, я не знал, что я хочу рисовать сам. Знаете, есть знаменитый анекдот про Лоуренса Оливье, что богатая дама пригласила его и говорит: «Можете ли вы

провести со мной ночь как Наполеон?» Он проводит. Потом: «Нельзя ли провести ночь со мной как Нерон?» Он проводит. Короче говоря, он проводит ночи как все выдающиеся люди. Наконец она говорит: «Не можете ли вы провести со мной ночь как Лоуренс Оливье?» А он говорит: «Мадам, это невозможно, потому что я импотент».

Вот нечто подобное со мной происходило, когда я окончил институт. Я мог нарисовать как советский художник картину, иллюстрацию и так далее, но я не знал, что я могу нарисовать, когда я свободен, когда я остался один на один с самим собой. Я стал рисовать какую-то абстрактную пачкотню, но потом выяснялось, что это тоже кто-то когда-то уже нарисовал. У меня было безвыходное состояние. И тогда на меня снизошел, я считаю, подарок судьбы – один принцип, или даже не принцип, а наблюдение. Я стал рисовать то, что пришло мне само в голову. Не что я придумал, а что как бы само пришло. Знаете, вот те самые визии. Я точно видел все детали, уже в материале и в оттенках. То есть готовые картины всплыли из моего... Не знаю, откуда, из области подарка, и я стал рисовать то, что само пришло, без меня. Вот с этого момента, когда все стало появляться без меня, я стал чувствовать себя невероятно комфортно. Что-то появляется, но я ничего не придумываю. Этот принцип существует до сегодняшнего дня. Все картины, инсталляции появляются в тот момент, когда заканчиваются предыдущие. Как будто это физиология, когда прямая кишка работает. Как только ты что-то сделал, появляется следующее.

Но я не понял. Если раньше ваши работы были поводом для беседы, то сейчас они что?

Это было сделано от самого себя. Что значит «от самого себя»? Я считаю, что мы живем в нескольких возрастах. Каждый возраст – это отдельная личность. Она рождает следующую личность, из нее вылупляется следующая. Этих возрастов несколько, но для себя я считаю, что их три. Возраст, если говорить в железнодорожной терминологии, когда ты выходишь на платформу и видишь поезд, куда тебе надо сесть, и сесть очень тяжело. Ты топчешься среди других на этой платформе, видишь, что, оказывается, билет нужно иметь, а билета у тебя, конечно, нет. И как пролезть в вагон? Там проводник этот мерзкий стоит и так далее. А потом идут какие-то счастливцы с билетами. Короче говоря, детский возраст. Это возраст, когда выходишь на платформу, тебе надо сесть, и ты не знаешь, что делать.

Это похоже на одну вашу работу – мальчик в туалете, который не может выйти.

Да, если угодно. Можно и так считать. Второй возраст – когда неизвестным тебе способом... Бывает такое, что в Китае называется «пустым действием». Вот знаменитый китайский рассказ в картинках: пропал бык, и мальчик его ищет. Он ищет за горой, ищет в лесу, ищет у соседей, ищет в роще – нигде быка нет. Убежал. Потом одна картинка изображает абсолютно пустое ничто. Мальчик находит быка и ведет его домой. Так вот, где он нашел быка, где он его встретил – это область неизвестного. Можно делать массу гипотез по поводу того, как ты оказался в вагоне. Формально мы даже можем об этом знать. Хорошего человека встретил или учителя. Но на самом деле психологически мы знаем, что все эти обстоятельства ничто по сравнению с той неизвестной пустотой, дырой, которая тебя перенесла в другой возраст. Второй возраст назовем «взрослым». Он характеризуется тем, что ты сидишь в вагоне, рядом с тобой твои, как они называются, не собутыльники, а пассажиры.

Может быть, и собутыльники.

Может быть, они и собутыльники, конечно. Они твои сопутешественники, и это твой вагон. Ты со своими современниками, собутыльниками занял свою территорию вагона. Те, кто на платформе, остались позади, а ты едешь в свое время в своем вагоне. Счастливое время, тебе повезло. Во-первых, все тебе сбоку аплодируют, никто тебе не отрывает голову, не бьет по ногам. Все мы едем в своем вагоне, и это наше время. Если тебе повезло, если сложилась куча всяких обстоятельств, то жизнь в своем вагоне со своими современниками – это средний возраст, и если ты правильно его прожил, то ты можешь считать себя удачником, так сказать.

Третий возраст, с тем же переходом через темноту, находится в последней части жизни. Для меня это был переход в 67–68 лет. 2000 год примерно. И тут ты чувствуешь, что вагон, в котором ты – тюх-трюх-трюх – ехал так замечательно по этому свету (и там был полный набор: и художники, и искусствоведы, и музейные работники, и кураторы – в общем, полный набор собутыльников), вдруг пошел на какой-то запасной путь, что он уже двигается медленнее, а мимо него едут точно такие же вагоны. Причем с хорошей скоростью куда-то едут. Ты выглядываешь в окно и кричишь: «Я здесь! Я тоже художник!» Но никто внимания не обращает, все едут мимо, а твой вагон вместе с прекрасными собутыльниками, из которых некоторые почему-то вышли, потерялись по дороге, идет куда-то не туда, а ты сидишь в этом вагоне, и у тебя такое несчастное выражение. И конечно, материшься внутри: мы же так дружно ехали. Нормальный человек понимает: твое время кончилось, ты уже приехал на свои Петушки, а дальше едут те, кто недавно вошел с платформы. Это они теперь едут в своих вагонах. Они не знают, что едут в тупик, но сейчас они едут и на тебя внимания не обращают.

Особенно это противно потому, что

ты накопил, как тебе кажется, огромный опыт и имеешь что им сказать. Ты открываешь рот: «Ааа!» A они, оказывается, совершенно не хотят тебя слушать. Что делать в этой страшной ситуации? Ты же несся на полном скаку, у тебя все было, казалось бы, хорошо, тебя все хотели, да? Балерины приглашали, музыканты звонили, а теперь никто не звонит, никто не приглашает.

У каждого засидевшегося в вагоне свой выбор. Кто-то бросает это чертово занятие и начинает коней выращивать на фермах, кто-то гуляет, кто-то туризмом занимается. У меня это произошло следующим образом. Я вместо того, чтобы почувствовать себя брошенным и потерянным среди этих молодых товарищей, которые ехали на соседних путях, вдруг потерял интерес к сегодняшним соседним вагонам и с огромной скоростью поехал в своем же вагоне в обратную сторону. Теперь мои приятели все те, на кого я раньше и внимания не обращал. Я стою в музее перед Тицианом и понимаю его так, как будто он сидит передо мной, как я сижу сейчас перед вами: я его слышу, я понимаю, почему он это рисовал, и так далее. То есть весь старый мир, вся история стала для меня современной. Я стал участником прошлого. Для меня теперь ценности – это только ценности этих людей. И здесь мне пришло в голову, что это я, оказывается. Тот, кто беседует с этими людьми, – это я. То, что пришло мне в голову, им интересно; и мне интересно, что они думают; и то, что они думают, похоже на то, что думаю я. Таким образом история искусства стала для меня... Она всегда была очень важна, потому что это область бессмертия, но самое главное, что история искусства наполнена живыми существами.

Вот вы только что упомянули

область неизвестного. В последнем,

третьем периоде жизни что-то изме-

нилось в этом неизвестном? Сместилось что-то?

Да, оно сместилось следующим образом: ты все больше чувствуешь себя медиумом. Ты все время становишься некоторого рода трубой. Объективом, через который неизвестное двигается в этот мир и в будущее, так бы я сказал.

Вы – это труба?

Да. Я думаю, что вообще человек – это труба, а художник в частности – очень ответственная труба. Каждый человек – труба. Каждый человек – это мост, через который идет посылка из прошлого. Ну вы знаете, когда идет погрузка багажа в самолет, то там имеется такая лестница, которая ведет в брюхо самолета. Бросаешь багаж, он по этой лестнице пых-пых-пых-пых и наконец исчезает в неизвестность в брюхе самолета. Каждый человек – вот этот...

Чемодан?

Нет, не чемодан. Чемодан – это то, что он не знает, что его несет. Человек – это конвейер, не конвейер…

Переходник.

Переходник. Через него должно течь что-то из прошлого в будущее. Он не сегодня живет. Человек не то что не живет на этом свете, он даже и не сегодня живет.

Илья, если вы говорите, что жизнь говно, а с другой стороны – что ваши работы откуда-то приходят, то есть что вы сами их не выдумываете, то откуда тогда они берутся?

Появление всех картин, всех рисунков абсолютно автоматично, бессознательно, и они появляются уже в готовом виде, их можно только

репродуцировать. Я как бы совершенно выключаю сознание, и что-то ударяет в голову в виде образов. Инсталляции тоже возникают такой же техникой. Тоже сразу – только они всегда возникают в том месте, которое предлагается обстоятельствами – тем музеем, в котором предполагается это пространство, или тем публичным местом, в котором надо что-то делать. Они диктуются тем, что немцы называют der Geist des Platzes, то есть духом места. Ты как бы прислушиваешься внутри этого места, и оно показывает, само толкает, и что-то всплывает в воображении.

Что касается картин, то они делаются (я написал об этом статью) тремя способами. Первый способ, назовем так, это графические картины, когда рисунок переводится на холст или на доску. При этом, конечно, они меняются, у картины свои автономные законы, бумажка для рисунка другая. Бумажка для рисунка обычно зрителем совсем не воспринимается, а воспринимаются узоры, то, что нарисовано на белой бумажке. В то время как на картине белое есть часть пространства. То есть глубокое пространство... Традиция картины требует учитывать передний, второй, третий и все остальные глубинные планы, которые находятся, так сказать, в генной памяти картинного изготовления. Хотя авангард как бы аннулировал глубину. Но происхождение всех моих картин совершенно не авангардное. Я уже говорил, что у нас страшный, ужасающий пробел в образовании, потому что там просто проигнорированы все величайшие события авангардного искусства. Наше образование связано с продолжением XIX века никудышным и уже, так сказать, грязным, пониженным типом незаинтересованных педагогов. Поэтому перевод рисунков, которые, повторяю, не имеют авангардного происхождения, построен на каких-то, назовем так, фантазиях, которые тоже выплывали автоматически и которые, может быть, имеют какое-то ироническое, но в основном баналь-ное происхождение. Они все время упираются, с одной стороны, в детские, конечно, ассоциации, ассоциации с детскими иллюстрациями. Это отрицать невозможно. Но одновременно в ассоциации с невероятно бюрократическим, тошнотворным и усредненным анонимным изобразительным стилем советской повседневности. Отсюда смешение банальности всех русских объявлений, чертежей, квитанций и тому подобной чепухи с предположением, что их можно интерпретировать в возвышенном, метафизическом смысле. Повторяю, белое играет в этом смысле роль нейтрального фона. А на картинах...

Нейтрального, извините?

Нейтрального, анонимного фона на картинах. С одной стороны, это как бы пошлость, глупость и примитивность, а с другой стороны, претензия на то, чтобы это было что-то возвышенное, метафизическое и иррациональное.

Я вас прерву на один момент: но ведь пошлость – это не только качество советской действительности. То же можно сказать о любом обществе.

Конечно. Пошлость – это универсальное. Банальность, пошлость, усредненность. Одновременно пошлость имеет огромное значение, потому что она – синоним ясности. Пошлость – это всегда то, что ясно. А я считаю, что изобразительное искусство должно быть ясно. Должно быть видно.

Но тогда оно неинтересно.

Вот я повторяю: если удается сделать смесь пошлого материала с иррациональным и возвышенным, тогда это дает двузначность, которая для меня очень важна. Ее можно прочитать как пошлость, глупость, скуку, но одновременно на другом ярусе – как многозначность, соединение отдаленных вещей. Ведь искусство – это соединение отдаленных вещей в одном комплекте. В одном, как сегодня говорят по-русски, флаконе. В одном флаконе что-то невероятно низменное и очевидное с невероятно далеким и многозначным. Если удается эту комбинацию поймать, она появляется. Тогда возникает

хороший рисунок.

Извините, но ведь белый цвет, как вы сказали, есть знак глубины, так что эта глубина зачастую переходит в пустоту.

Конечно.

Я хотел спросить: как вы представляете соотношение пустоты и небытия?

Пустота для меня всегда величайшая потентность. Это не небытие, это не ничто. Это нечто. Это что-то. Только то, что мы не видим. Мы не видим это глазами, но мы прекрасно видим это, так сказать, затылком. Это тот потенциал, который закрыт для прямого зрения, но открыт для зрения внутреннего. Одновременно пустота, я уже говорил, это огромный светоносный ресурс. Можно понимать белое как экран, на который сзади, из огромной глубины падает мощная энергетика света, ослепительного белого света. Источник этого света нам, естественно, неизвестен, но он невероятно позитивен, благ и так далее.

То есть вы уклоняетесь от употребления в этом случае понятия Бога?

Лучше, как говорится, промолчать. Это вопрос еще более таинственный. Раз это идет из феноменальной глубины и обладает невероятной энергетикой, что же можно об этом сказать? Назовем это любым словом, но это невероятно далекое, возвышенное. Белое – это свет.

Мне кажется странным, что, соединяя, как вы говорите, банальность с возвышенным, вы одновременно говорите, что ваши работы все превращают в пыль.

В пыль, да.

Значит, я остановился на переводе рисунка в картину. Если я чувствую, что рисунок обладает большим ресурсом, то он может быть переведен в картину. При таком переводе белый является генеральным, так сказать, участником. В то время как в рисунке белый является фоном.

Второй – это тип, где на первое место выступает реальность. Я все-таки невероятно чувствителен, хоть я и ненавижу эту реальность, но она меня облепила. Все время со всех сторон есть реальность. Я не знаю, что такое реальность – вернее, я не хочу знать, что такое реальность, но она все время присутствует. Это как бы такой назойливый сосед, от которого невозможно отделаться. Таким образом, вторая порция картин все время делалась как бы с учетом реальности.

Вы говорите о какой реальности?

О той, которую налепляют на роговицу глаза.

То есть что-то, что присутствует как обязательное условие?

Обязательное присутствие. Это присутствие.

Начиная с материальной и кончая...

Да. Культурное присутствие, некультурное присутствие, физиологическое присутствие. Оно теребит, ударяет по глазам, от него невозможно отлепиться, оно со всех сторон. Поэтому вторую группу картин я бы назвал реакцией на действительность. Это выступает в следующей форме: я ненавижу рисовать действительность. Я никогда не умел и не любил рисовать «с натуры». Я не понимаю действительность, во мне нет веры в нее, нет голландского вот этого отношения.

Я так понял, что в ваших иллюстрациях вы рисовали как раз нарисованных зайчиков, а не зайчиков природных.

Да, это так. Но когда я перешел к рисованию действительности, я перешел к самому мертвому способу, какой возможен, а именно к фотоаппарату. Но мне недостаточно было фотоаппарата, мне нужно было удвоить мертвечину фотоаппарата. Это очень просто сделать, потому что я начал использовать фотографии, напечатанные в советских журналах. Это очень плохие фотографии: там несовпадения, омерзительный цвет, особенно цвет пятидесятых годов. Там узнать фотографию совершенно нельзя, она прочищена, цензурирована, да еще и отретуширована при использовании в журнале. Можно представить, какая это гадость. Вот это гадкое полностью совпадает с моим отношением к действительности, с моим ощущением, что это как бы не действительность, а липа действительности. Но в то же время там все есть. Там небо есть, деревья, улыбающиеся мордочки какие-то, и я это все использовал для изображения на своих картинах. Я не знаю, кто там нарисован, кто эти герои. Эти картины изначально обладают свойством анонима, потому что когда человек изображает действительность, у него автоматически возникает отслоение главного от неглавного. И это традиция всех фотографий, исходящая из традиции картины. Я рисую героя, а сзади уже негерои. Или я рисую лошадь, а там сзади уже нелошади. Здесь мне что нравится, в изображении действительности, напечатанной в советском журнале, – то, что я когда это делаю, я же еще раз повторяю. Я в третий раз ее раскрашиваю, переводя на свой холст. Я абсолютно не интересуюсь тем, что там нарисовано. Я не знаю людей, которых я рисую. Для меня это просто пятна. Но не пятна Сезанна. Это действительно те самые морды,

которые я вижу в действительности, те самые деревья, те самые заборы. Но мне нравится, что я и не хочу знать. Тем самым я получаю так называемую пленку действительности. Двухмерная натянутая пленка, что и требовалось доказать. Эта пленка облепляет мои глаза и мою психику. Но за ней ничего нет. Там нет никакого Ивана Васильевича, нет никакой лошади. Там нет никого. Просто натянута какая-то ткань, она очень близка к набоковской ткани, которая прорвалась, помните? «Приглашение на казнь». Вот когда я добиваюсь... Не добиваюсь, а просто использую эту натянутую грязную пленку, я очень доволен, и я использую ее на всех картинах, вот эту натянутую пленку «действительности» в кавычках. Но я никогда на картине не изображаю ее полностью. Никакой действительности нет.

В то же время я не знаю, как избавиться от этого полотна. Это вторая манера. Занимаясь изображением вот этого полотна действительности, я включал туда два элемента: белое, а потом, в конце последнего периода жизни, темное. Неожиданным образом я понял: белое было включением этой действительности. Потом чуть ли не на половину этой действительности, на большую плоскость этой действительности, вдруг наехала какая-то темнота. Я сделал большие черные картины. Огромные картины, совсем темные. И вот получается невероятная такая дуга – я уже написал такую работу. Сначала белое, потом включается действительность, потом действительность включения белого, потом только действительность, потом

включение полутемного, и наконец

дуга заканчивается темными фрагментами этой действительности.

Извините, можно уточняющий вопрос? Белое и черное вы приписываете действительности?

Нет. Я точно знаю, что жизнь облеплена двумя мирами. Белое гораздо больше, чем действительность, и темное больше, чем действительность. А она болтается, как тряпка полотна, где-то посередине, не закрывая. То есть для нормального человека она закрывает белое и темное, но для меня не закрывает. Действительность натягивается, но сзади все время по бокам выбивается или белое, или темное. В начале жизни белое, а в конце жизни – темное. Это я рассказал про картины с реализмом.

И последняя группа картин, которые я делал, – это, назовем так, художественная мазня. Это сделано в технике без использования фотографии, вернее, печати, а как бы по воображению. Это техника вот уж действительно автодидакта. Это как когда человек знает, как нарисовать лошадь, но ни с какой лошадью это не связано. Картины изображают как бы импрессионистическое изображение чего-то, что он хочет. Это как бы необученный дилетант, он хочет показать, что рисует настоящие картины. Можно это понять? Вот, допустим, есть примитивные художники, наивные – это высокое искусство, оно как бы признано. А картины дилетанта не признаны до сегодняшнего дня, хотя это такой же великий стиль, как и наивные художники. Но он почему-то не адаптирован историей искусств и не адаптирован высоким артом. А для меня это очень хорошая техника. Это импрессионистическая манера: якобы сделана такая пачкотня, изображены какие-то пейзажи, как правило.

Но ведь, наверное, каким бы видом своего искусства вы ни занимались, оно все равно несет некоторый отпечаток вас.

Ну, от этого избавиться невозможно. Есть два отношения «меня» в искусстве. Первое отношение – это невероятно активное и настойчивое желание показать себя в своих работах.

Это вы конкретно о себе?

Нет, наоборот. У меня невероятная склонность не показать себя. Я не знаю, кто я, я не хочу знать, кто я, и у меня никогда не было этой невероятной тяги к знаменитому identity, которое на Западе является, так сказать, обязательной нормой.

Художник – это тот, кто имеет identity, и он отвечает: «Это я нарисовал». У меня никакого отношения к слову «я» никогда не было. Ну, может быть, в последних работах я могу сказать, что это я нарисовал. Но это – всегда нарисовано. Конечно, в музеях я отличаю одного художника от другого, но для меня всегда было интересно, что это музейно нарисованное.

Музейно?..

Музейно нарисованное. Это то, что в музеях висит. А то, что там висит Рубенс или Рембрандт, для меня не было важным. Для меня вообще очень важно искусство в своем анонимном выражении.

Когда вы наблюдаете за тем, что происходит, когда вы рисуете, когда появляются работы, что является тем признаком, который их делает чем-то единым? Ну, например, когда человек влюблен, он, вполне возможно, начинает говорить стихами. То есть сама форма того, что он уже принял, задает то, что появится. Ваш голос как бы уже настроен на то, что появляется потом в искусстве.

Я бы разложил на два периода. Первый период – это невероятно радостное чувство, что я делаю неискусство. Я ненавидел все художественное. Это, конечно, результат воспитания в художественной школе. Я ненавидел всех этих рембрандтов. Нет, он действовал на меня очень сильно, но это было так высоко, так далеко, а я такой пигмей и такой советский, пыльный мусор человеческий, такое заброшенное, в углу валяющееся существо, что никакого отношения к этим людям я не мог иметь. Поэтому когда я начинал делать рисунки, я был той самой мусорной кучей.

Но разве, опять-таки, не вы сказали, что когда вы жили в интернате, старшие ребята ломали эти прекрасные вафельные...

Да, да, да. Но это в агрессивной форме, а у меня не было агрессии, я психически считал, что я Маугли, я чужой культуре, я чужой этому миру и вообще всему. А культура принадлежит этому миру. И я ее терпеть не мог. Не то что терпеть… Терпеть – это уже агрессивно. Нет, я чувствовал, что это не для меня. Но здесь интересна эволюция. Так как я все время был занят только рисованием, то постепенно был втащен в культуру уже тем, что я постоянно этим занимался. Я бы так сказал: бездарный заяц, которого в цирке не обучают, сидит на арене и постепенно начинает дубасить, начинает барабанить. На меня очень повлиял дух места. Я все время рисовал. Тут важен закон постоянного занятия.

То есть вы тоже такой заяц-барабанщик, да?

Да, я рисовал какую-то чушь, какие-то палочки, советскую дрянь, но постепенно от этого занятия я автоматически, без собственной воли, перешел к рисованию в культурном поле. И постепенно это культурное поле все больше и больше становится музейным. Рисование перестает быть индивидуальным занятием, а становится желанием: «А что если это будет висеть в музее?» Я постепенно как бы начинаю видеть свои работы на стенах музеев. Что если люди пройдут в этом зале, они не ужаснутся, а будут... То есть это удержится на стене музея. Переход к музею очень важен. Потому что музей – это последняя стадия качества. Музей – это Уимблдон. Можно играть в теннис во дворе, а можно играть на Уимблдоне. Так и художник. Можно держаться: «Я рисую в своем стиле, мне глубоко насрать на музеи». Но у меня к музеям отношение невероятности – что есть где-то пределы высокие. Я сам сидел в музеях в детстве.

И спали.

И спал, да. Я хочу быть в музее. Причем не в Русском музее в СССР, а в международных музеях. Я хочу быть в национальной галерее в...

В Уффици?

Ну, в Уффици нет. В том вагоне, который называется «современное искусство», но который, конечно, прицеплен к общему поезду.Когда ты в современности, ты хочешь быть в музее современного искусства и висеть рядом с этими признанными...

Вы упомянули в одном разговоре, что разделяете идею второго рождения человека. Что вначале есть вот этот ниоткуда взявшийся кусок мяса, а потом посредством каких-то действий (непонятно каких) вы рождаетесь по-настоящему. Я хотел узнать, когда с вами это произошло – если произошло – и как это соотносится с предыдущим вами.

Я бы сказал, что у некоторых людей это возникает при контакте с каким-то конкретным человеком. Я думаю, что это нормальный и, может, даже счастливый путь. Вот рассказы: «Я встретил учителя, я встретил друга, я встретил еще кого-то на улице». Того, кто лично меня на что-то подтолкнул, инициировал, дал какое-то указание. Я услышал его как человека и от этого человека сам стал человеком. Я думаю, это общее правило – кого-то на этом свете встретить. Тогда начинается биография: я был никем, а встретив кого-то, я кем-то стал. Это традиция ученичества, это традиция встреч, это традиция как бы удара сознания.

Да, это, безусловно, и моя история.

Я бы назвал это «путь встречи». Имеется цепь встреч или, может быть, одна важная встреча, которая толкает другого. У меня такой встречи не было. Были ангелы-помощники, но они помогали не моему делу, а карьере, назовем так. Но встречи с человеком, которого бы я уважал, никогда не происходило. У меня было другое: у меня произошла встреча с общими понятиями, я бы так сказал. Какие-то вещи на меня действуют как дух присутствия. Допустим, в консерватории. Я приходил, я слышал не конкретную музыку, а встречался с духом музыки в этом пространстве. В музее я не то чтобы любил какого-то художника. Я встречался с духом музея. То есть я в этом мире нашел какие-то пространства, которые на меня имеют огромное влияние. Я бы так сказал: на меня очень сильно действует нечто, а не некто.

Однако странно, что вы полагаетесь на нечто, что никак не очерчено, что бессознательно.

Правильно. И тем не менее мне его лучше видно. В человеке я тоже вижу это облако, а не его personality. Мне интересен человек, у которого присутствует этот объем «чего-то». Когда я слышал Пятигорского, я видел что-то, за ним стоящее. Он говорил про какой-то дом, а за ним, за этим рассказом что-то возникало.

Мне не интересно, когда человек говорит: «Налейте мне чашку чая, пожалуйста» или «Где ты вчера был?» – «Я вчера смотрел кино». Это мне не интересно. Но когда человек открывает рот, я сразу чувствую, есть ли за ним какой-то мир. За каждым словом которого что-то стоит. Но это «что-то» не обязательно квадратное, круглое или диагональное. Это большой объем контекста. Это мир контекста. И таким же должен быть также и зритель.

Здесь я как раз придумал (или подготовил) вопрос, связанный с этим «нечто». А именно: я напомню вам ситуацию, которую вы наверняка и так хорошо знаете. Это ситуация из романа Пруста, когда писатель Бергот пошел смотреть выставку Вермеера. И там, в картине «Вид Дельфта», он увидел желтое пятно…

Да, я помню все хорошо.

И когда он понял, что это пятно и есть настоящая жизнь, он тут же умер. Мой вопрос такой: «нечто», что стоит за этим пятном, что представляет это желтое пятно, оно же не случайно… Это в каком-то смысле вечная жизнь, и Пруст боялся, он хотел бессмертия.

И книги были имитацией его бессмертия, да.

У вас нет желания, глядя на это «нечто», которое проявляется в том числе и в ваших картинах и работах, понять, что это такое?

Нет. Достаточно, чтобы это «нечто» присутствовало. Понимать это не нужно, оно должно присутствовать. Например, картины Рембрандта – там есть темноты везде, но я в этой темноте не хочу копаться. Однако я знаю, что в этой темноте что-то есть. Я бы сказал, что к этому нельзя прикасаться. Никакой перцепцией, разумом, руками, техникой, приемами формалистическими ты не должен к этому прикасаться. Чем больше ты будешь это делать, тем дальше оно будет от тебя уходить.

Да, об этом как раз говорил Мераб Мамардашвили в лекциях о Прусте: что человек может отдать все, кроме той темноты в себе, которую он не знает.

Прекрасно. Лучше сказать невозможно. Прекрасно. Все дело в этой темноте. Причем я знаю по жизни, что чем больше ты в этом будешь копаться, тем дальше она будет уходить от тебя. Это как в глазу есть такие точки. Если ты хочешь посмотреть на эту точку, то она будет уплывать все время вбок. Это и есть модель нашего сознания. Чем больше мы хотим увидеть что-то, тем больше оно с тобой играет, уходит от тебя. Твой аппарат, любой – интеллектуальный, механический – не способен дотронуться до этой темноты. Она должна просто присутствовать. Это как солнечный зайчик. Мы чувствуем это присутствие чего-то. Может быть, ученые по-другому к этому подходят. Но, может быть, ученые тоже знают об этой темноте. Художник потому и обладает образной системой, что он знает, что до этого нельзя дотрагиваться. Но ты должен поймать это в своем...

Вы знаете, на самом деле ученые уже имеют дело с этой самой темнотой. В частности, Арнис разговаривал с замечательным физиком Леонардом Саскиндом, он один из авторов теории струн. И вот Саскинд говорит, что то, что мы не можем распространить на другие миры наши законы, то есть мы должны принять свое непонимание других миров. Он говорит, например: то, что у нас две руки и пять пальцев, – это случайность. Этому нет никакого основания. В другом мире этих пяти пальцев может не быть.

Абсолютно правильно.

Это совершенно другой мир. И человек не может свыкнуться с мыслью, что где-то есть что-то...

Что не имеет пяти пальцев.

Именно.

Это человекобожие, если в другой терминологии. Это идет от Возрождения, что человек такой важный персонаж на этом свете, что он способен все понять, все сделать, все изменить. Человек в Средневековье все-таки более спокойно относился к человеку. А мы дети Возрождения. Мы все можем. Но чем больше мы трогаем, тем больше мы ухудшаем положение. Но не трогать мы не можем, потому что мы люди. Это наше свойство – все трогать и все делать. Но нужно все время помнить (и в искусстве это есть, и в музыке): что-то мы можем, но, дотрагиваясь до чего-то, мы сразу создаем огромную область неизвестного. В момент дотрагивания мы дотрагиваемся до такого количества вещей! Допустим, мы поднимаем эту чашку. Эта чашка поднята. Но одновременно за этой чашкой потянулось такое количество связей, нам не известных! Но они потянулись в этот момент. Вот тут пустота, и мы эту пустоту потащили. Но мы не знаем, что такое пустота. То же самое и в искусстве. Мы что-то нарисовали, но одновременно мы дотронулись до того, что мы еще не нарисовали. Мы тащим ненарисованное в картинах.

Когда я спрашивал про предметы, которые становятся частью вашей работы, я имел в виду узнать, насколько эти предметы для вас значимы как реальность. Или они та же пустота, о которой вы печетесь, вглядываясь в то, что не нарисовано и за этими предметами?

Пустота всегда возникает как последний уровень, последний слой. Все нарисованное имеет конец в пустоте. Но пока это нарисовано, оно должно связываться с известными ассоциациями. Глубину жизни мы не можем узнать, но мы можем оперировать объемом того, что мы знаем. Одно не исключает другого. Пустота не означает, что я должен уснуть и погибнуть. Я должен оперировать всеми своими, если правильно так говорить, пальцами. Мои пальцы – это не только я, но и целая генетическая сеть, которая идет из прошлого в будущее.

И вы знаете, когда я читаю в вашем журнале интервью не ученых, а гуманитариев (литературоведов и так далее), меня поражает степень отчаяния, тоски и безнадежности, которую почти что в каждом предложении выражает этот человек. Почти все говорят об отчаянии, бессмыслице. Я в этом вижу невероятные последствия ренессансной психологии, когда человек не имеет никого другого, кроме самого себя. Он в мире держится до последнего... В жизни он знает только самого себя. Я считаю, что это очень большое несчастье. На самом деле мы только маленькая часть самого себя. Я принадлежу, скорее, к русской традиции, где «я» существует в одном флаконе со «всем». То есть что-то, конечно, есть «я», но «я» еще наполнено чем-то «всем». И это «все» гораздо интереснее, чем «я».

Вот вы говорили про пальцы, а я вспомнил, как смешно вы рассказывали, что переживали за палец ноги, который был неестественно длиннее других… Но ведь поразительно, что как раз его неправильность есть признак чего-то, что и есть это «все».

У меня, видимо, с детства было невероятно развито чувство норматива, чего-то обязательного, чего-то важного, как нормы. Поэтому этот уродливый палец меня пугал. Другому человеку это может казаться моей особенностью. Но я не люблю особенности. Во мне очень сильна генетическая нормативность. Может быть, это идет от еврейства, а может – от русской культуры, литературы, которая вся построена не на особенности, не на личности, а на нормативности и на ужасе отклонения от нормы. Ведь весь ужас русской жизни – это отклонение от нормы. Где-то есть золотая норма, от которой мы все как бы отвалились, – и при царе, и при советской власти. Восстановление нравственной или религиозной нормы – какой угодно, но нормы как правильного пути – основная тема русского мышления. В то время как западная система построена на выделении индивидуальности, на выделении «я» из нормы – вплоть до отвержения нормы.

То есть в этом смысле вы правильный русский?

Правильный русский, да. Я очень больной, советский, но в смысле мнения и идеалов – правильный русский. Но как-то смешно сказать – русский…

Мне пришло на ум… Там Невский, да?

Да. Где-то там.

В незаконченной «Шинели» Норштейна есть замечательный эпизод как раз на Невском. Сослуживцы бегут по светлому Невскому, кто-то сдергивает шляпу с Акакия Акакиевича и бросает в темноту – туда, где кончается Невский. И все убегают обратно в свет, а он еще какое-то мгновение стоит у границы с тьмой.

Перед темнотой, да.

И вот он постоял перед темнотой – шляпы жалко, повернулся и побежал вслед за остальными.

Идти по светлому Невскому. Правильно. Я согласен. Дело в том (и это, я думаю, связано с русской традицией), что везде мрак. И только одна дорога, освещенная фонарями.

В лагерь, например.

Да, конечно. В идеале это есть правильный путь.

А скажите, Илья, если вы себя никак не воспринимаете, а обращаете внимание лишь на то, куда попали, то как вы, собственно говоря, к этому всему относитесь?

Никак. Никак. Мы лишены всякого критерия этого дела. Чем больше я живу, тем менее я интересуюсь и тем менее понимаю.

То есть у вас нет какого-то стремления быть как все, радоваться, смотреть телевизор?

Нет, у нас есть телевизор, у меня и Милочки все есть – вы знаете. Но какой-то минимум существования достаточен. Мы даже слишком живем. Минимум – это когда есть еда, есть какая-то тряпка и теплое помещение. На самом деле речь, конечно же, идет об условиях существования художника. Всего этого достаточно. И чтобы делать работу не мешал никто и чтобы эти работы не были уничтожены. Вот и все.

Это мне пришло на ум потому, что у Пятигорского в предисловии к роману сказано, что если кто-то в какой-то момент старается вернуться назад из достигнутого им состояния философствования, то место, куда он вернется, будет гораздо ниже того, где он находился перед тем, как занялся философией. Таким образом, возвращаться уже некуда.

Некуда. И не хочется. Инстинкт выживания художника, очевидно, заставляет делать все, чтобы завтра делать картину. Все остальное – враг. Я вижу этих врагов на большом расстоянии, и я не воюю, но как-то стараюсь убежать из любой ситуации так, чтобы утром я был за работой.

Замечательно. Илья, я побегу.

Очень приятно.