Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Без Андрея Грантса (р. 1955) и его школы современная латвийская документальная фотография выглядела бы иначе, если бы вообще как-то выглядела.

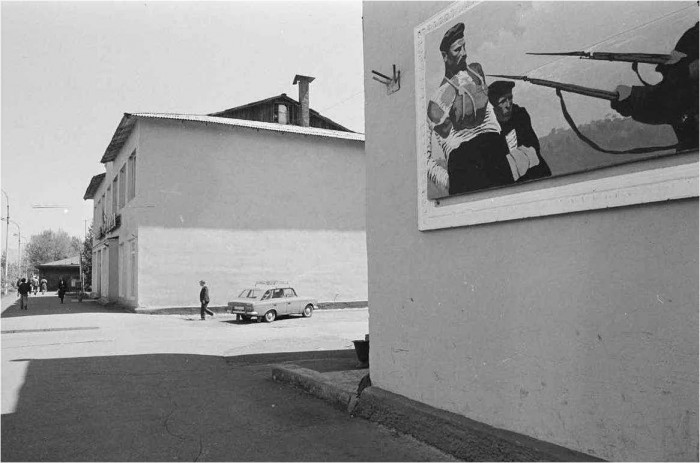

После окончания юридического факультета и недолгой практики Грантс увлекся фотографией, что привело его в самый продвинутый фотоклуб Латвии второй половины 70-х годов. Руководитель клуба Эгон Спурис, вопреки культивируемому советской клубной системой салонному фото, всячески поощрял интерес молодежи к документальной съемке и углубленному анализу кадра. Вместе с несколькими одноклубниками во второй половине 80-х годов Андрей Грантс создал «Группу А». Выставочные работы этого неформального объединения колебались между такими исторически полярными жанрами, как уличная фотография и прямая фотография. В противовес инсценированному, постановочному, экзальтированному клубному фото «Группу А» интересовали обычные люди в будничной среде и обыденных ситуациях. Андрей Грантс единственный из группы по-прежнему практикует так называемый «решающий момент» – принцип или метод съемки, провозглашенный в свое время Анри Картье-Брессоном.

Почти все свои фотографии Грантс распределяет по трем до сих пор открытым сериям: «Впечатления», «По Латвии», «Коллеги, друзья, знакомые», хотя у фотографа есть и законченные циклы и проекты. В его фотографиях, по большей части черно-белых, ощущается легкость и естественность эстетики моментального снимка; последующая обработка ограничивается исключительно сближением изображения с впечатлением от увиденного. Грантса отличает способность выжидать или улавливать момент, когда участники какой-то ситуации – неважно, люди, животные, растения или предметы – выстраивают отношения, воплощаемые в моментальной фотографии.

Школа Грантса, зародившаяся в конце 70-х как фотокружок при доме молодежного творчества, выросла в самую серьезную и влиятельную в Латвии программу фотографического образования, в рамках которой лучшие фотографы, художники и кинооператоры среднего и младшего поколений постигали эстетику черно-белой съемки и умение понимать документальность ситуации.

Иева Леясмейере

Болезненной красотой?

До боли прекрасным мигом, который им пережит и становится для него лейтмотивом, в который ему хочется возвращаться. Сужая круг поисков, эту точку можно найти для каждого.

И какова же твоя точка? Пунктум?

Да, я думал об этом, но это такое, ну очень, очень такое... Я суеверный, не хочу об этом говорить. Это ощущение, это какое-то очень концентрированное чувство, срабатывающее в критические моменты. Это у костра можно как-нибудь обсудить, это очень личное.

Да, хорошо, у костра. Когда я думаю не только о тебе, но и о других известных фотографах, то на снимках, сделанных, если можно так сказать, для себя, проявляется нечто, что тоже можно назвать правдивым. Этакое впечатление от столкновения с реальностью – в кавычках или без. Каким могло бы быть такое впечатление от твоих фотографий?

Я не могу тебе ничего ответить. Ну, я не знаю, может быть, можно

выделить в моих фотографиях примерно семь тем...

И что же это за темы?

Тут надо очень крепко подумать. Когда-то, размышляя о том, что мне нравится в фотографии... Это касается не только фотографии, но и кино, искусства. Хотя бы то, что присутствует у Брейгеля – он, как инопланетянин, смотрит на Землю какими-то марсианскими глазами, есть у него такое едва ли не космическое ощущение. Мне кажется, что и у Тарковского есть это ощущение космической грусти. Грусти, сожаления от того, что ты житель Земли...

Ты наверняка помнишь картину Брейгеля, кажется, «Крестьянская свадьба». Ну, там еще застолье, мальчишку в уголке тошнит... И мне вспомнилась одна твоя фотография, вернее, история этой фотографии, когда в Туве, в глубоком захолустье тебя пригласили быть свадебным фотографом. Столы стояли на улице, и через полчаса все уже так перепились, что попадали на землю, по столам бродят собаки, а в луже лежат две женщины и...

...и поют. И дождь льет, и никому до них дела нет. А они, как два жука, лежат навзничь, ножонками дрыгают, а перевернуться не могут... Да, это было красиво.

Вот в этой картине тоже как бы реализуется ощущение космической грусти: в конце концов, ты тоже всего лишь человек, тоже можешь допиться до той же лужи. Но как фотограф ты занимаешь позицию инопланетянина. Разумеется, это, скорее, история, продолжающаяся за пределами фотографии.

Мне нравится говорить о фотографиях, которые у меня не получились. Да и в тот раз тот миг оказался сильнее меня, я мог только кайфовать. Я это так и не заснял, атмосфера была весьма агрессивной. Но неполучившиеся снимки как раз часто надолго остаются в памяти.

Одна из особенностей таких несделанных снимков в том, что мы обращаем внимание на состояние своего сознания, когда мы эту картину усваиваем. Возможно, поэтому мы ее и помним. Ты обращаешься к своему состоянию, когда не фотографируешь какую-то сильную сцену?

Скорее всего, да. Это такие моменты просветления сознания, когда ты вдруг как бы больше видишь, одновременно понимая, что для тебя это неподъемно. Но ты, как та белка осенью, хранишь это в сознании как паттерн – вдруг однажды пригодится.

Это такое ощущение, что в тот раз что-то было?

Более или менее.

Более или менее... Что именно позволяет тебе сказать, что было?

Очевидно, сработало это концентрированное ощущение. И ты помнишь: «Ну да, там было». И что же это? Ощущение, ничего более. И я не хочу подыскивать для него слова.

Я вспоминаю, как, описывая одну из твоих монгольских фотографий, я писал об этакой веревочке – веревочке, ведущей за пределы фотографии. И вот если мы потянем за эту веревочку, то придем к тому, чего на снимке не видно.

Да, часто эта веревочка, в переносном смысле, как раз и указывает, что там за снимком.

Например, у тебя есть фотография пакета в пустой комнате. На пакете написано «Izabella». И больше ничего. А теперь мы попытаемся...

И портрет девушки, замусоленный такой.

А теперь мы попытаемся потянуть веревочку. Где мы можем оказаться?

Ты все же хочешь, чтобы я объяснил это стихотворение?

Да.

Про свою фотографию мне не хотелось бы. Возможно, я мог бы что-то сказать про чужую, но, как я уже сказал, какое-то суеверие меня от таких шагов удерживает.

Хорошо, каковы отношения этого пакета с пустотой?

Очень интимные!

(Оба смеются.)

Да, но про это концентрированное ощущение жизни... И этот пакет где-то тут присутствует. В «Тибетской книге мертвых» очень наглядно описаны те состояния, что переживает

человек, еще не совсем дойдя до конца... Но ты же не хочешь сказать, что красивая девушка на том пакете – одно из злых божеств, с которыми сталкивается человек в своем путешествии «туда»?

Нет, нет... Ведь речь не обо всех тех прибамбасах, что там кружатся. Речь об ощущении, основном ощущении. И мне кажется, что именно какие-то банальнейшие, простейшие вещи иногда могут вызвать некое состояние...

Ну, тогда я, пожалуй, могу сказать про этот твой пакет... Брошенный в пустой комнате дурацкий полиэтиленовый пакет с помятым портретом красивой девушки – это просто пакет старого, умирающего мужчины, воплощающий то, что он уже никогда не сможет, что безвозвратно кануло в прошлое. Ты можешь сказать, что автор этого описания понял твою фотографию?

Как трогательно. Мне сразу показалось, что в том чудесном пакете лежат его старые носки и стоптанные тапки.

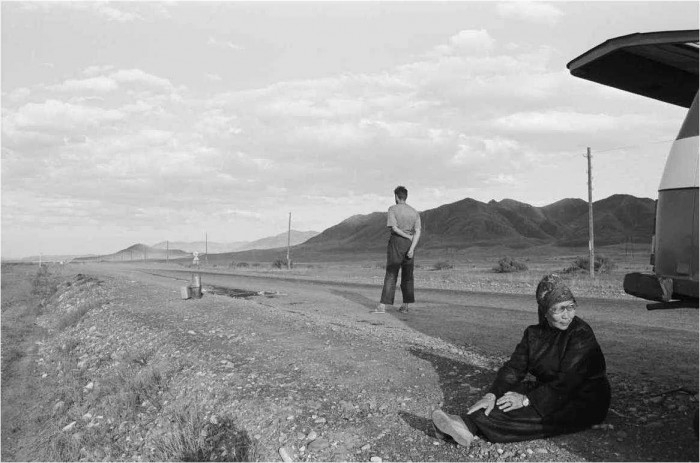

Хорошо, оставим в покое этот злосчастный пакет. Но что ты, например, ищешь на бензоколонках? В Монголии мне показалось, что ты ими просто одержим.

Был такой трогательный интерес. В Монголии особенные бензоколонки, нигде больше таких нет. Космические объекты, внезапно возникающие посреди пустыни или степи. Они тут же становятся этакими символами, чем-то таким, что не просто выложено на белом фоне, который ты сам же растянул на стене, они как бы «вкраплены» прямо в природу. Этакий космический сюрреализм. Но я потерял мысль...

Монгольские бензоколонки я упомянул по какой-то странной ассоциации с тем пакетом. Вообще-то этот пакет интересен именно в своей отдельности. Ведь обычно людям на натюрморты обременительнее смотреть – требуется еще какое-то дополнительное напряжение. Между прочим, мы можем говорить не только про монгольский ландшафт, но и, скажем, про картины Хоппера или американские фильмы. Там эти объекты посреди пустоты становятся чем-то большим, видимая часть как бы сливается с невидимой, и они

обретают смысл, становятся символами. Как ты понимаешь этот внезапный символизм предметов в фотографии?

Я понимаю то, что можно спокойно попытаться объяснить словами. Где мы можем о чем-то поговорить, где есть о чем говорить. Если речь идет про символ. Но если спросить, что символизирует бензоколонка, то...

Да, но в тех бензоколонках есть что-то от руин. Нам же нравятся руины... Эти бензоколонки заставляют думать о себе как о вестниках гибели и распада. Между прочим, тебе же нравится всякую рухлядь фотографировать. В той же Монголии ты какие-то верблюжьи скелеты снимал, дерьмо ослиное, орнаментальное такое...

Да, нашему гиду тоже не нравилось, что я снимаю бензоколонки. И все же главное, на мой взгляд, это пустынная среда. Это не просто белый натянутый сзади фон. И хотя она тоже могла бы выглядеть искусственной, она не такая, и против нее как этакой сюрреальной инстанции все вещи начинают выглядеть иначе.

Любая вещь.

Любая, и человек тоже. И те каменные стелы, что там столетиями стоят, и бензоколонки – тоже как стелы, только одни чуточку подревнее других. Все они в той степи смотрятся в каком-то особом свете, и эта сюрреальность уже щекочет человеческое сознание.

Если вообще есть какой-то смысл сравнивать, то фотография наверняка ближе всего к стихам. Тут мне вспоминается рассказ о том, как Борис Пастернак незадолго до смерти рассказывал кому-то из друзей, что он понял – поэзия это нечто, с помощью чего мы шевелим занавес, прячущий от нас реальность. Когда ты говорил про пустыню как фон, казалось, что это похожий образ. Может быть, фотография тоже шевелит этот занавес...

Я бы назвал фотографию посредником. Я представил еще один пример того, что на снимке часто важнее именно то, чего на нем нет. Взять хотя бы тот пакет. Пару лет назад я читал про эксперимент в театре Мейерхольда. Театр одного актера, и этот актер выступает на какой-то текстильной фабрике. Словом, сидит этот актер, а несколько сотен – ткачихи, техники – смотрят. На сцене мужчина, и в руках у него подушка. Он обнял эту подушку, баюкает ее и рассказывает что-то про свою жизнь. Потом, спев подушке колыбельную, он приглушенным голосом начинает рассказывать: вот когда мы вырастем большими, мы уедем в теплые страны... И тут он вдруг подходит к окну и – бах! – выбрасывает эту подушку наружу, в грязь. Зал потрясен, публика в шоке. Внимание, вопрос: откуда такое сострадание к подушке? Ее судьба нас сильно тревожит? А если речь про фотографию, то изображенное на ней – это...

...не про подушку.

Не про подушку. И стены Эгона Спуриса[1. Эгон Спурис (1931–1990) – один из самых влиятельных латышских фотографов второй половины XX века; снимал в основном в «пролетарской Риге» – во дворах, на задворках домов, на игровых площадках. Его работы выставлялись на более чем 350 выставках в 48 странах мира.] не просто кирпичи для показа

архитекторам. Вовсе не на стену мы идем смотреть. Это что касается символов.

Да, такое может быть. Но, когда, например, ты таким образом смотришь на фотографии, где есть предметы, люди, пейзаж, пропорции, и когда ты видишь те же предметы вне фотографии, ты не начинаешь путать две эти вещи?

В обыденной жизни?

Ну да, стол как просто стол и стол как символ.

Ну, чтобы остаться по эту сторону стекла, наверное, путать нельзя.

Нет, я имел в виду обыденную ситуацию, когда кажется, что не хватает фотоаппарата, когда кажется, что предметы, деревья или свет «хотят», чтобы их сфотографировали. Ведь может же быть, что сейчас для меня это просто невыразительный стол, но в другой ситуации, при другом освещении он вдруг в моем сознании становится символом.

Да. Между прочим, у меня есть парочка снимков стола.

И телевизора тоже.

И телевизора тоже, да. Штук десять.

Мне кажется, что на тех твоих снимках, что я помню, телевизор тебя привлекал как отдельный объект, мертвый объект в каком-то пространстве, хотя не исключено, что тебе казалось забавным то, что в тот момент показывал телевизор. С твоим ощущением момента все это вместе образует какую-то абсурдную смесь.

Может быть, и так. Телевизор и сам по себе интересен – как живое существо. А если он еще показывает какие-то картинки в интерьере, то вообще становится забавным.

Я вот, например, вспоминаю случай из твоей юридической практики – о том, как ты приехал к самоубийце и увидел гвоздик, на котором он повесился...

Гвоздь, а не гвоздик.

Гвоздь, да. Когда тот верзила-милиционер сказал, что он тут жил и сам вбил этот гвоздь[2. В латышском номере Rīgas Laiks № 1 за 1996 год опубликован разговор с Андреем Грантсом «Дерево, забор, дым»: «Во время практики я сопровождал следователя прокуратуры. Произошло два самоубийства в двух соседних домах. Мы выехали на первое. Обычная коммуналка, глава семьи повесился в ванной, его уже вынули из петли, вокруг столпилось очень много людей, и каждый как-то выражал отношение к происходящему – жена голосит, время от времени входит дочь и подхватывает ее крики, тут же судмедэксперт диктует про цвет слизистых, состояние головы, происходит этакая пляска вокруг трупа, соседи что-то бубнят, пялятся, следователь допрашивает жену, та между всхлипами что-то отвечает. И вдруг наш шофер, здоровенный сержант с наивными детскими глазами, голубыми такими, разворачивается кругом, забегает в ванную, ошалелый, глаза сияют детской радостью, подходит ко мне – я единственный во всем этом не участвую – трясет меня за руку и говорит: “Слушай, старик, я же здесь когда-то жил! Вот этот гвоздик я вбил, на нем еще картинка висела... Ты понимаешь?”»]. В этих представлениях существует едва ли не фотографический мир, вернее, не фотографический, а рождающийся при посредничестве фотографии, кино, искусства. Не становятся ли твои снимки – ладно, пусть не твои, а, скажем, снимки Спуриса – тем самым гвоздем, на котором можно повеситься?

Ты не мог бы немного уточнить свой вопрос?

Все просто. Если мы допускаем, что наш мир – это мир визуальных образов, то в него входят и образы, исходящие от фотографии. Они становятся своего рода паттернами, как ты их назвал, структурами для понимания мира. И эта структура может быть депрессивной, подчиняющей тебя – именно ее в метафорическом смысле я и назвал гвоздем...

Я все же не стал бы навешивать на Спуриса ярлык депрессивности. Такого Спуриса я не знаю, однозначно нет. Разве что ты говоришь о его начальном периоде... Но если ты посмотришь на его стены, то слово «депрессивные» к ним ни в коем случае не подходит.

Хорошо, я поторопился упомянуть здесь Спуриса.

Да, а по отношению к моим снимкам я, скорее, употребил бы слово «экзистенциальные», нежели «депрессивные».

И что это значит?

Ну, это как понимать... Одним словом, когда ты сам себе начинаешь задавать такие важные вопросы или кто-то другой начинает тебе их задавать, то и гвоздь где-то рядом...

...вбивается.

Да, либо вбивается, либо хотя бы начинает притягивать взгляд. Но все равно не хотелось бы, чтобы ты прибегал к столь прямым сравнениям. Между прочим, эта картина не запечатлелась бы так четко без филигранного стечения обстоятельств. Я бы и думать про это забыл, скажи кто-то из соседей, что он этот гвоздь вбил. Запал в память как раз милиционер. Рыжий такой увалень, весь в веснушках, глаза ясные, голубые, ходит, радуется...

Рядом с несчастным самоубийцей.

А еще там судмедэксперт на фоне – пишется протокол, и вдруг он видит меня, с кем можно поговорить таким приглушенным, восторженным голосом. Видишь ли, всему этому полагалось там быть. Вот так и собираются элементы в картину. Если какого-то элемента маловато, то и картина не получится, а вот когда набирается критическая масса, тогда...

Тогда что?

Ну, тогда, наверное, эта картина принимается. Тогда ты начинаешь с ней работать.

Если говорить о снимках, скажем, тридцатилетней давности, изменилось ли что-то в том смысле, что теперь тебя в них интересует уже не то, что тогда?

О своих фотографиях говорить трудно. Но мне всегда казалось трогательным, кокетливым, что на тех фотографиях остался знак своего времени. А если еще ему удается объединиться с чем-то надвременным, тогда все в порядке. Правда, я допускаю, что люди тоже по-разному смотрят на эти фотографии. Например, какой-нибудь стилист, возможно, там увидит: ой, какой крой у блузки, какие на девушке джинсы! Это уведет его в совсем другую сторону.

Жутко интересная вещь – старые картинки. Меня очень вдохновляли старые, случайно найденные фотографии – я говорю про снимки неизвестных фотографов или любителей. Там попадаются такие случайности,

такие совпадения, каких не может быть нигде в изобразительном искусстве. Когда эта фотография вдруг невольно рассказывает такую волшебную историю, что ты можешь только руками развести, глядя на эту невинность, эту наивность... Какой там внутри материал!

Можешь припомнить какой-нибудь пример?

Сколько угодно. У меня целая коллекция таких картинок. Скорее всего, человек, который снимал, сам так это не видел, но получилось так, как получилось. Фантастика!

Но тебя-то, профессионального фотографа, чему это может научить?

Я бы сказал, той самой невинности. Довольно примитивно звучит, но речь о том, как можно получить такие банальные вещи, такие простые банальные вещи, и чем они банальнее, тем чаще можно добиться какого-то обратного эффекта, когда он проявляется во всей своей красе.

Но ведь наивности нельзя научиться, как нельзя вернуться в детство.

Ты можешь просто смотреть и вдохновляться. Ты можешь черпать вдохновение. Как в природе – просто рассматриваешь приглянувшийся пейзаж. Он все равно что-то в тебе оставит.

Я уже в который раз вспоминаю, как Эйзенштейн незадолго до смерти нарисовал цикл «Дары жизни» – там были белка, цветок, курящая женщина... Банальные, простые вещи… Как вон тот ежик или рождественский веночек у тебя на столе. Со свечкой.

Нет, вот тут моей заслуги нет.

Но ведь ты же его не выбросил. А не свидетельствует ли это о твоем стремлении к простоте и наивности? Когда сталкиваешься с этим, начальное неприятие постепенно сменяется жалостью и солидарностью с «простыми» людьми.

Я и сейчас с тобой солидаризуюсь.

Ты говорить про вот эти булочки? Да, мне показалось забавным – я иду к тебе не с коньяком, а с булочками. Трогательно, почти как этакие «дары жизни» незадолго перед уходом.

Мне это сразу трогательным показалось – он пришел с булочками...

Ага, меня и самого это поразило.

(Оба рассматривают фотографии из коллекции.)

Глядя на эти снимки, я еще раз подумал, что все эти странные мизансцены, даже если они случайны – возможно, именно тогда, когда они случайны – построены таким образом, чтобы кто-то на них смотрел. Чтобы кто-то их увидел.

Трудно сказать. Если мы хотим смотреть на это, скажем так, метафизически, пожалуй, можно сказать и так.

Это утешило бы мое сердце, объяснив, почему на той или иной фотографии все так хорошо получается. Ответом было бы: потому что в этот момент все складывается так, чтобы кто-то на это смотрел. А некий счастливчик в этот момент спускает затвор. Одним словом, в мире все расположилось так, словно кто-то на это смотрит. Примерно как на картинах определенных жанров, где пара занимается любовью, а кто-то тайком подглядывает. И фотография подтверждает возможность такого неотвратимого взгляда.

Да, можно согласиться.

Но я хотел тебя спросить, что особенного в свете Курземе?

Свет Курземе... Это не лирика, это чистая физика. Гинтс Берзиньш[3. Гинтс Берзиньш (1968) – один из самых видных современных латышских кинооператоров.] однажды приехал из Павилосты и показывал снимки – да, там действительно что-то творится. Этот приморский свет, ближе к морю он совсем не такой, он объемнее, чем, скажем, в Лудзе, где свет более плоский, контрастный – одним словом, другой. И Гинтс рассказывал, как на одном семинаре кинооператоров в Голландии как раз шла речь об особом свете в живописи голландских классиков. И кто-то объяснил, что в приморских странах, где спокойное море, кучевые облака и мягкое солнце, солнечные лучи сквозь разрывы в облаках падают на море, а море, словно зеркало, отражает их в облака, и вот эти облака – уже над землей – становятся этаким огромным студийным рефлектором, дающим этот странный, обволакивающий свет, когда в тенях начинают проступать детали... Это чистая физика, да.

Но хочется метафизики. Как свет высвечивает то, что ты называешь невидимой фотографией, то, чего на фотографии нет, – вот это был бы настоящий свет.

Но ведь говорят же, что свет – это тень Бога.

По-моему, неплохо сказано. Знаешь, я смотрел однажды снимки твоих учеников, и сразу же видно, что они твои – по тому, как они выбирают объекты. Вообще-то не так уж много мест, где молодежь учат фотографировать. Но все равно кажется, что им не хватает этой тени Бога, а если обойтись без метафор, то такое ощущение, что им не хватает способности уменьшить свое присутствие в кадре.

А я бы сказал: время такое. Столь же банально.

Да, мы могли бы обменяться еще парочкой банальностей.

Сейчас с младых ногтей усваиваются два понятия – концепт и пиар. Я могу, конечно, им сказать, что где-то там, в древнем Китае, мастер, завершив этап своей жизни, менял имя, чтобы избавиться от его бремени. Но нынешняя молодежь даже понять это не в состоянии. Им не понятно, зачем вообще что-то такое нужно.

Что есть то главное, чему ты хочешь научить эту молодежь?

М-да... Чему я хочу их научить? Ой, как не хочется говорить громкие слова.

Хорошо, тогда я спрошу, чему ты научился у Спуриса?

У Спуриса? Трудно сформулировать, но... Тому, что фотография тоже духовная дисциплина. Или еще – не знаю, жутко не хочется во всем этом копаться... Можно сказать, красоте простых вещей. Да там много всего – хотя бы отношение к работе, отношение к материалу, если можно так выразиться.

Материалом в этом случае ты называешь весь набор фотографа – аппараты...

Нет, нет, я говорю про натуру.

А, про то, что ты фотографируешь. А если это неживой предмет, тот же полиэтиленовый пакет?

А какая разница?

А вдруг та девушка на пакете оживет, а?

А почему бы и нет?

И все же, чему ты хочешь их научить?

Надо подумать. (Молчит.) Я бы, пожалуй, сказал так: просто сознавать. Если речь об изображении. Но не только об изображении, еще и... Я потерял мысль, я задумался...

Усвоить пиетет к тайне – иногда удается раскрыть ее на фотографии, иногда нет, но все-таки где-то это есть. Возможно, есть в этом что-то абстрактно религиозное, независимо от вероисповедания. И то, что у жизни больше измерений, чем нам в обыденной жизни кажется... Но это всего-навсего слова... Если все это попытаться обобщить, то фотография – это духовное занятие, может быть, позволяющее к чему-то подобраться поближе.

Но к чему?

К чему? Может быть, к углубленному ощущению жизни. Как-то так...