Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

…Валерий Гергиев, видите, это он мне себя нарисовал. Он ведь не думал, кого нарисовал – а получился Наполеон.

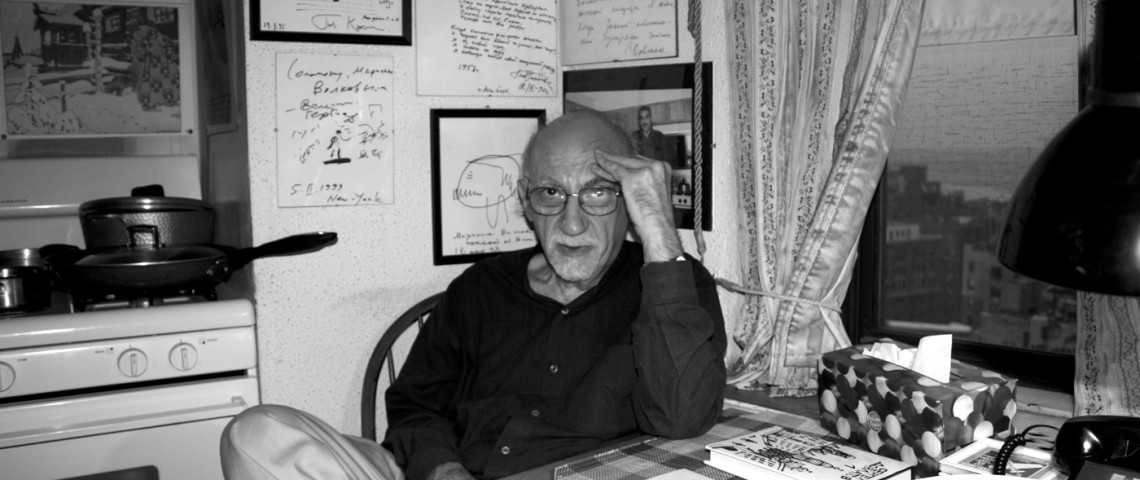

Когда мы сюда въехали 30 с лишним лет назад, я решил: надо что-то повесить на стену. И была такая идея, что я буду знакомых, не художников (хотя началось как раз с художника – Эрнста Неизвестного), просить что-нибудь нарисовать. Вот перед вами автопортрет Эрика Булатова. Это стихотворение Лимонова. Здесь – моя жена Марианна и Вагрич Бахчанян. Это рисунок Спивакова, причем рисовал он именно Ригу, сидя здесь, в этой комнате. Здесь я с художником Гришей Брускиным, моим ближайшим нью-йоркским другом. Это свою литографию мне прислал Федерико Феллини после того, как прочел итальянское издание мемуаров Шостаковича. Это я с Баланчиным. Это Темирканов нарисовал себя. Это Натан Мильштейн, великий русско-американский скрипач, с Марианной. В углу его рисуночек и текст. Это я с Нуреевым (его именуют Нуриев неправильно). Вот – «Марианне и Соломону Волковым от Жени Кисина. Кого-кого, а художника из меня никогда не выйдет». Вот Гия Канчели. Меня немножко огорчает тот факт, что грузины не понимают, что Канчели – их современный голос, такой печальный композитор, чья музыка состоит из вздохов и полувздохов. Им кажется до сих пор, что нужно или «Сулико», или веселую лезгинку. А он грустный грузин. Когда я его просил нарисовать свой портрет, он сказал: «Надо подумать». В конце концов он принес свой портрет из бемолей, диезов и бекаров. С тех пор он сделал этот рисунок своим официальным автопортретом. Это нарисовал покойный Василий Павлович Аксенов, Марианне надписал. Это я с Довлатовым. Это большая редкость, рукописный Довлатов, потому что он не писал от руки, только печатал на машинке. Это – фотография Марианны, изображающая Бродского. А это – стихотворение Лосева об этой фотографии. Называется «Дверь. Фото Марианны Волковой». Не знаю, как вы, а я его считаю великим поэтом.

Безусловно.

Вы знаете, здесь, в эмиграции, я по-новому оценил такого поэта, как Георгий Иванов. Никто его, конечно же, не присоединит к знаменитой четверке – Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак. К ним иногда добавляют Маяковского, иногда – Есенина. Но моя позиция отличается от метропольной, потому что для меня очень важно все, что связано с эмиграцией. Я – эмигрант. Я считаю Иванова великим поэтом первой волны эмиграции – никто не выразил ощущение той волны с такой пронзительностью, с таким трагизмом и целомудренной чистотой.

И вот Лосев для меня – Георгий Иванов третьей эмиграции. Так, как он сказал о нашей судьбе здесь, не сказал никто, включая Бродского.

Вы хотите сказать, что для Бродского само нахождение в эмиграции не играло такой роли, как для Лосева?

Это вопрос, условно говоря, психофизиологического дара. Мне сейчас 68 лет, и я все больше убеждаюсь, что гениальность есть функция психофизиологии. Это заложено в человеке с детства и только ждет возможности проявиться. По моему глубокому убеждению, все гении, которых я знал, были бы гениями в любой другой области, если бы пошли туда. Бродский мог бы быть замечательным конструктором или великим директором завода.

Вы пишете, что, когда он приехал сюда, он занимался авиацией.

Да, учился летать, брал уроки.

Поразительно.

Все, что Бродский абсорбировал, он брал как бы из воздуха, потому что сидеть, штудировать – на это ушло бы 10 человеческих жизней. А он впитал все это благодаря своей потрясающей психофизиологии. И здесь он тоже сразу же взял такую запредельную ноту, сразу же взял за глотку американскую элиту. Сьюзан Зонтаг благодаря ему превратилась из левой активистки в ярую антисоветчицу.

А как они познакомились?

Бродский сразу, как только приземлился, завел связи в элитарных нью-йоркских кругах. Хотя он хорошо знал английский, это был своеобразный язык, язык иностранца. Французы к этому просто нетерпимы, однако и американцы тоже это не очень любят. Половина неприятия Солженицына заключалась в том, что он не знал языка и не говорил по-английски. Его переводили иногда топорно и грубо, и он не мог контактировать с американской элитой. И они его фактически отвергли. А в Бродском сразу же ощутили своего, и та же Сьюзан Зонтаг могла с ним общаться абсолютно на равных.

Они дружили или у них был роман? Извините за вопрос.

Насчет романа – это как раз большая загадка. Она, конечно, сделала ребенка, но мы прекрасно знаем, что она была лесбиянкой. Считается, что да, что был и какой-то роман, это вполне могло иметь место.

Вот, например, Бернстайн, с которым я был здесь хорошо знаком. У него было несколько детей от раннего брака. Но в те годы, когда я с ним общался, он появлялся только со свитой из юных мальчиков. Никогда не забуду, как я пришел на концерт Максвелла Дэвиса. Это такой современный, очень престижный и знаменитый, уже немолодой английский композитор. Он был сэром, был официальным придворным композитором – в Англии дается такой титул, – он должен был сочинять торжественные фанфары монархическим событиям – это такая синекура. И вот я пришел на концерт, а там Бернстайн со свитой, привел своих мальчиков. Поет молодой парень и начинает раздеваться: сначала до трусов – плавок, – потом снял и плавки и, размахивая ими, завершил вокальный цикл. Я понял, что Бернстайна предупредили заранее, что будет, и он решил на это дело полюбоваться. Он, конечно, был в восторге, и цикл песен был замечательный. Для меня же это была полная неожиданность.

Так что вполне вероятно, что у Бродского с Зонтаг было нечто большее, чем платоническая привязанность, но то, что они интеллектуально составляли пару, было абсолютно очевидно. И сколько я их видел вдвоем, они смотрели друг на друга влюбленными глазами и заканчивали фразы друг за друга. Зонтаг, когда умирала – об этом вспоминает ее сын Дэвид Риф, – говорила о двух людях – о матери и о Бродском. Он был очень важен для нее. Конечно, ее обидело, что он получил Нобелевку, а она – нет. А она претендовала и для этого писала и фикшн, но не дотянула.

Кстати, Иосиф каждый год угадывал, кто будет лауреатом. Никто не мог угадать, а он угадывал. И заметьте, с какой последовательностью именно круг Бродского получил Нобелевские премии – Чеслав Милош, Октавио Пас, Дерек Уолкотт, Шеймас Хини.

Круг в каком смысле? С Уолкоттом он дружил, насколько я понимаю?

Он был очень тесно связан с этими людьми. Уолкотт был его близким другом, но со всеми остальными тоже были тесные отношения. И связующим звеном всей этой группы был как раз Бродский. Я был свидетелем этого факта – на 40 дней после кончины был вечер памяти Бродского – здесь, в соборе святого Иоанна. Туда пришли Уолкотт, Хини – не помню, был ли Пас и еще кто-то из круга Бродского. Если Бродский был бы жив, они все вместе пошли бы в кабак. Но они разошлись – не было Бродского, не было связующей фигуры. Это было так разительно, так наглядно. Сколько раз я видел – приезжал Пас, и все уходили вместе отпраздновать. А тут разошлись каждый в свою сторону.

Если говорить, скажем, о Бродском, Довлатове или Барышникове, наверное, можно сказать, что у каждого из них «тема» эмиграции своя. Я не знаю – у Бродского, может быть, это разлука с Басмановой, а все остальное, что там осталось, может быть, ему было неинтересно. У Довлатова, наверное, что-то другое, не знаю. То есть я хочу сказать, что нет общей темы эмиграции, она у каждого своя. Вы согласились бы с таким определением?

Да, безусловно. Те имена, которые вы назвали... Я это для себя понимаю, и мне хотелось бы, чтобы это вошло в сознание оставшихся... Этот слой вымывается на глазах, мы должны осознать, что это все великие personalities. Мы привыкли с большой осторожностью употреблять эти термины – великий, гений. Но по отношению к этим людям можно сказать, что это и есть великие деятели культуры – уникальные, неповторимые.

Еще Ильф и Петров сказали: «Нет такой вещи, как вечная игла для примуса. А если и была бы, то было бы очень грустно, что примус будет существовать вечно». Мы живем как наблюдатели или предвестники исчезновения того, что традиционно называется иудео-христианской культурой. Есть люди, которые заламывают по этому поводу руки. Заламывай не заламывай, но это факт. Причем факт демографический: идеологически тут не попрешь.

Когда я слышу, сколько сейчас эмоций люди вкладывают... Только что посмотрел на Ленте.ру – латышский политический деятель, чья фамилия мне неизвестна, выступил за то, чтобы прекратить доставку в Латвию русских газет за государственный счет, потому что это угрожает латышской идентичности. Каждый раз, когда я вижу человека, который с таким остервенением защищает национальную идентичность, будь это латышская, исландская, итальянская, российская, я хочу ему сказать: «Через 100 лет и не более того не будет ни одного из этих народов». Будут какие-то совершенно новые, неизвестные нам поселенцы на этих территориях. Поэтому все, о чем мы можем сейчас заботиться с проекцией на будущее, это – что из того, что нам сейчас дорого и близко, войдет в тот чрезвычайно сузившийся культурный фонд, который те люди, которые будут жить на этих территориях, захотят впитывать.

И ваша деятельность именно...

Да, направлена на те будущие аудитории. На самом деле я обращаюсь к ним, а не к современной аудитории. Это раздражает некоторых критиков в Москве и Петербурге, потому что они хотят, чтобы я разговаривал с ними. А мне с ними разговаривать неинтересно, потому что они умрут вместе со мной. Через 10 лет не будет ни меня, ни их.

В этом смысле я очень ценю ваши книги, которые, кроме прочего, запечатлевают присутствие этих великих людей, в частности, «Диалоги с Бродским».

Спасибо. Я бы хотел запечатлеть и объяснить позицию каждого из этих людей. Каждый из них решал уникальную задачу. Как ни смешно, Довлатов любил говорить, что в Ленинграде мы были бóльшими американцами, чем американцы здесь. Бродский говорил мне: «Когда я приехал сюда, то думал, как я об американской литературе буду разговаривать с американскими студентами. А потом выяснилось, что я эту литературу совсем по-другому воспринимал, с такой интенсивностью, с какой здесь люди не воспринимают». Когда вышли его эссе об Одене, о Фросте, в американской академической среде они были встречены с большим недоумением. Местные специалисты не привыкли с такой эмоциональностью и страстью говорить о своих великих фигурах. Для них это был постструктурализм. А для Бродского это был сгусток живой материи, которую он воспринимал как личное откровение.

Также была колоссальная разница в том, как стихи читал он и как читали самые крупные американские поэты. Когда американский поэт выходит на эстраду, он как бы стесняется, что он тут делает и вообще… Бормочет: «If you like you could listen it, if not – I’m not here». А Бродский сразу атаковал. Я не раз и не два был свидетелем, как он начинал читать стихи перед аудиторией, которая ни слова не понимает по-русски. И их сбивала с ног эта энергетика, это был такой шаманский ритуал, его завывание. Этот звуковой поток человека гипнотизировал. Это просто другой эмоциональный уровень. И он, имея такие предпосылки, тем не менее совершил феноменальный, для нас недостижимый, конечно, путь полной вестернизации. Он стал настоящим западным интеллектуалом, человеком мира, космополитом в лучшем смысле слова. И настоящим его соратником в этом деле в Нью-Йорке из третьей эмиграции был только Барышников. Никто – ни Нуреев, ни Наталья Макарова, которая только что получила Kennedy Award – это признание заслуг, высшая американская культурная награда, – никто так не отстранился от своих российских культурных традиций.

Довольно много людей из третьей русской эмиграции продолжают работать на русском языке, продолжают общаться с Россией, там их читатели. У них как бы нет возможности от русского отодвинуться. А может быть, им это и не нужно…

Опять-таки это вопрос психофизиологии. Это даже не вопрос размера дарования, а вопрос того, как сложилась personality. В русском характере, каким мы его знаем, это как Достоевский говорил: «Широк русский человек, надо бы его сузить». Вот эта широта всегда присутствует. А, скажем, Барышников ведь застегнут на все пуговицы, в глазах у него безысходный трагизм, и это влияет на его позицию и на то, что он сумел обрубить связь с классическим балетом, найти себя в танце модерн. Никто не смог – ни Нуреев, ни, по-моему, Наталья Макарова – при том что все они пробовали, но это было для них чуждым, и они остались в русской культурной традиции. Так войти в западный авангард, как вошел Барышников, никому не удалось. Я бы сказал, что он живое воплощение этических и художественных принципов поэзии Бродского. Главный герой лирической поэзии Бродского, помимо самого автора, это Барышников, недаром Бродский ему несколько стихотворений посвятил. Поэтому они здесь так и сошлись.

Вы упомянули безысходность в глазах Барышникова. Но ведь она не от эмиграции, а от чего-то другого?

Конечно, это в психофизиологии заложено. И в Бродском тоже – это умение отдалиться. Многие жалуются: поздние стихи Бродского холодные, мертвенные. Да, холодные и мертвенные, потому что, как говорил Фет, «здесь человек сгорел». И надо настроиться на эту волну экзистенциальной ситуации: или ты вместе с автором в этой позиции, или нет. Или ты воспринимаешь эти стихи как сухие, мертвенные, холодные. А можно как у Баратынского в стихотворении: замерзший водопад. Я поздние стихи Бродского сравниваю с замерзшим водопадом.

Как вы считаете, не является ли это иссушение его поэзии результатом поворота к выразительным средствам другого языка?

Он мог бы заморозить себя, изолировать себя... Неправильно говорить, что поздний Бунин, или поздний Ходасевич, или поздний Георгий Иванов, или тот же Адамович совершенно не впитали в себя достижений современной европейской, в первую очередь, французской культуры. Нет, это не так. Бунинские «Темные аллеи» не появились бы без чтения современной французской литературы, так же как стихи упомянутых поэтов. Но до такой степени впитать в себя иноязычную поэтику, как это сделал Бродский, никто из них не сумел. Бродский был к этому готов. И он не стал таким, потому что впитал принципы англоязычной поэзии, а он впитал принципы англоязычной поэзии, потому что он был таким. Наоборот.

А Довлатов?

С Довлатовым особая история, тоже очень любопытная. Он кажется чрезвычайно незамысловатым как писатель. Но возьмите любую его фразу, которую он одобрил к печати (сценарии для радио или статьи не в счет): ни одно слово не начинается с той же буквы. Такова была железная клетка, в которую он сам себя посадил, – это был формализм чистейшей воды. Он для этого коверкал цитаты из Пушкина, чтобы иметь эту возможность. Представляете, какая работа! Ну кто из известных вам прозаиков будет заниматься таким самоистязанием?

Флобер.

И никто ведь этого не замечает. Это же абсолютно западный подход к делу, чистый формализм, настолько нерусская традиция! Почему он так популярен у молодежи в России? Он предвосхитил тот настрой – полуиронический, полуцинический, полунаивный, который у этой молодежи присутствует. На самом деле он был прото-Пелевиным, если угодно, гораздо более требовательным...

Но не прото-Лимоновым…

С Лимоновым опять особая история. Каждый из людей, которых вы упоминаете, – это целый мир. Лучшей книги об эмиграции, именно об эмиграции, чем «Это я – Эдичка», никто пока не написал. Не побоюсь сказать, что это гениальная книга. Когда «Эдичка» появился, говорили: «Ну да, это только начало, сейчас пойдут книжки одна за другой». И ничего, никто. Цвет, запах, вкус, ужас и одновременно веселое отчаяние этой книги остались абсолютно непревзойденными. Девица, которая с ним спала, мне рассказывала, что она пришла к нему, заночевала, сунула руку под подушку, а там – нож. Она страшно испугалась, что он ее зарежет, и второй раз к нему не пошла. А он жил вот так. Он был батлером – дворецким, мажордомом в доме у знакомого миллионера – в отсутствие хозяина, который ездил по всему миру, занимаясь бизнесом, он жил месяцами один. И мы все к нему ходили, он нас угощал вином из хозяйских запасов. Причем он жил во дворике, где жили высокопоставленные дипломаты из ООН. У него тогда уже стоял портрет Каддафи. Он говорил: поеду в Ливию, напишу биографию Каддафи. Мы смеялись. А он сделал это. До Каддафи он не добрался, но до Сербии добрался; к ужасу Сьюзан Зонтаг, он стрелял. Сначала Бродский написал похвальное предисловие к публикации его стихов. Лимонов ведь незаурядный поэт, прекрасный, тонкий. Но потом он стал бунтовать против Бродского и написал статью «Поэт-бухгалтер». Он писал: «Старый еврей, который никому не нужен, то ли дело я, молодой анархист с «калашниковым» в руках». И тогда произошел замечательный эпизод. Когда нужно было издавать «Эдичку» на английском, редактор позвонил Бродскому и попросил, не даст ли он короткий одобрительный отзыв, так называемый blurb. И Бродский написал: «Лимонов – это Смердяков, который начал писать». Однако редактор был грамотный, по-русски читал и не поставил этой цитаты.

Глупо спрашивать, но все же: как вы считаете, насколько они бы реализовались, если бы не было эмиграции?

Когда меня спрашивают, что такое эмиграция, я всегда отвечаю одной фразой: эмиграция – это незаживающая рана. В каждом из нас, и в Бродском тоже, и в Довлатове тоже. Но сумели ли мы реализоваться? Нужно иметь в виду, что многие из нас попросту не дожили бы, если бы остались там. Бродский бы умер от сердца гораздо раньше, потому что ему бы не сделали вовремя всех нужных операций и был бы гораздо больший стресс. Довлатов бы спился там, абсолютно. Его бы замели по пьяному хулиганству и сгноили бы ни за что в тюряге. Мне не позволили бы опубликовать – это я точно знаю – ни одной из моих книг, если б я имел глупость их написать в России. То есть я написал одну и из-за этого и уехал. Пообещал ДД (Шостаковичу – я его именую ДД для краткости), что книга будет. Это было его условием, что после его смерти книга выйдет. Мы вместе с ним пробовали эту книгу опубликовать в Советском Союзе. Ничего не вышло. В особенности в Союзе кричали, что мемуары Шостаковича – антисоветская книга. Ерунда – это была антисталинская книга. Сейчас люди забывают, что в Советском Союзе 70-х годов антисталинское и было антисоветское. Есть замечательный эпизод, запечатленный на кинопленку. Брежнев выступает на юбилее, связанном с Великой Отечественной, и говорит: в годы Великой Отечественной Госкомитет обороны под руководством Иосифа Виссарионовича Сталина… И на этих словах зал его прерывает овацией такой долгой, что Брежневу становится не по себе, неудобно, он пытается говорить дальше, зал ему не дает; вся эта серая масса, которая по команде, как картонные куклы, поднимала руки вверх, тут показала ему, Брежневу, – вот кого мы любим и ценим и перед кем преклоняемся, а не перед тобой.

И власть это понимала и не хотела раскачивать лодку. А книга мемуаров Шостаковича – демарш еще круче, антисталинский памфлет. Потому что Шостакович хотел прояснить раз и навсегда свою позицию визави Сталина, которого он ненавидел. В этом смысле моя следующая книга, «Шостакович и Сталин», с моей стороны была коррективом позиции Шостаковича в его мемуарах. Там как бы говорилось: «Вот он ублюдок неграмотный, ничего не понимал…» Да ничего подобного, понимал и еще как.

Вы говорите о Сталине?

Да. И я написал книгу на эту тему. На самом деле вся история была, что называется, танго для двоих. История экстраординарная, уникальная, другой такой не было – история личных взаимоотношений Шостаковича и Сталина. Это была пара, в которой один человек, как ястреб, наблюдал за каждым шагом другого, композитора, причем совсем непростого. Вы знаете, за что Шостакович получил, например, первую Сталинскую премию?

Не знаю.

За квинтет. Это все равно как если бы Ходасевичу дали за стихотворение, а Набокову – за рассказ из-за художественной смелости. Тогда был самый-самый неоклассицизм, застывшие формы. Зачем, почему дали квинтету? Когда квинтет выдвинули на Сталинскую премию, он проходил круги ада, бесконечные обсуждения. Переполошилась вся камарилья, и Сталину стали писать доносы: «Да не вздумайте награждать это, это формалистическое прозападное сочинение». Шостаковича только что смешали с грязью в газете «Правда», в 36 году. А это 40-й. Только один человек мог презреть эти доносы и дать за квинтет Сталин. А объяснение – какое? Разгадка может быть только одной: принесли запись, он послушал, и ему понравилось.

Их взаимоотношения гораздо, несравненно более сложные, чем те, что хотел заявить Шостакович. Он хотел показать себя постоянной жертвой. А что делал Сталин? Выбрав такого человека, как Шостакович, он его возвышал и опускал, возвышал и опускал. Сначала опустил – это было первое, как они познакомились, «Леди Макбет», а потом и Горький написал в письме Сталину: «Что вы делаете, Иосиф Виссарионович, это великое произведение». Его поддержал Немирович-Данченко и еще несколько человек, к мнению которых Сталин безоговорочно прислушивался. Это были для него авторитеты. Сталин призадумался и стал следить за этим человеком. И потом 7-я симфония, которая позволила Сталину добиться такого культурно-дипломатического успеха, которого за миллионы долларов не купишь.

Люди иногда меня слушают и говорят: «Соломон, ты сталинист». То, что этот человек был убийцей, тираном, злодеем по горло в крови, – ясно и понятно. Но ведь такими же людьми были Иван Грозный, Петр Первый. На самом деле мясниками были все великие политические деятели. Наполеон, которого во Франции до сих пор считают французом номер один, – сколько он угробил народу! Если эти цифры сложить, получится, может, не меньше, чем у Сталина. А если Сталина сравнивать с Иваном Грозным или Петром Первым – все-таки он своего сына своими руками не задушил, как Грозный, и не участвовал в пытках, как Петр.

Когда я сейчас вас слушаю, что у Сталина был вкус, были свои эстетические переживания, что не только «Сулико» он слушал, то невольно слышится, что вы относитесь к нему не как к идеологизированному образу убийцы и тирана, а...

Конечно. Ведь что случилось с имиджем Сталина? Здесь лучше употреблять английское слово, которым слово «образ» не покрывается. Сначала был имидж Сталина как отца народов, корифея всех наук. В конце его жизни и в первый год после смерти. Потом, с подачи Хрущева, у которого и у самого руки были по локоть в крови, произошла демонизация Сталина, спущенная сверху. Я всегда взрываюсь, когда мне говорят: «Сталин был неграмотный фельдфебель». У меня был разговор с одной хорошей московской знакомой. Я говорю: «Сталин написал». Она мне: «Написал? Он же был неграмотный». Я ей: «Знаешь, у меня дома стоит 13-томное собрание его сочинений. У него 13 томов изданных, еще несколько томов не вышли, смерть прервала этот процесс».

А он же все написал своей рукой; после него ни один вождь своей рукой не написал ничего. Хрущев, как известно, в слове «еще» делал четыре ошибки: писал «исчо». Но сознание настолько искривлено, что считается: Сталин – неграмотный фельдфебель. Хрущев, может быть, был неграмотный, но он был прирожденный политик, поэтому обошел гораздо более пристойные фигуры. Я, например, считаю, что для России, для Советского Союза в сто раз было бы благоприятнее, если бы власть захватил Берия. Потому что, как сейчас мы узнаем, в планах Берии – озвученных, и это входило в те обвинения, которые ему предъявлялись, – были роспуск колхозов, объединение ГДР и ФРГ, условно говоря, на протогорбачевских условиях.

Летом один из лидеров московского оппозиционного движения мне устроил истерику по этому поводу: «Что вы тут разбираетесь в том, какие были эстетические взгляды у Сталина? О Сталине нужно знать только одно – он тиран, а все остальное вредно». На дворе 2012 год, а наша либеральная жандармерия хочет мне запретить исследование культурной политики Сталина – на том основании, что мы не хотим ничего знать о его культурной политике, что у него была только одна политика – расстреливать. Неправда. И когда ты занимаешься, исследуешь фигуру, ты понимаешь, что там могут быть разные, очень сложные, а не однозначно понятные, дьявольские мотивы.

Вы знаете, совсем недавно я читал одну книжку, изданную музеем Ахматовой в Петербурге. Это история отношений Анны Андреевны и Исайи Берлина. Я и до этого обратил внимание, что для тех людоедских времен рассказ самого Берлина об этой встрече как-то слишком благополучен. И вот в этой книжке довольно много места отведено другим действующим лицам при этом романе – например, двум подругам, которые «случайно» оказались у Ахматовой в то время, когда пришел Берлин. Обе, конечно же, стукачки. И это одна из тех редких книг, где что-то было рассказано и про этих стукачек. И, вы знаете, я начал думать об этом по-другому, не только с осуждающих позиций.

В той истории с Берлином роль Анны Андреевны, которую я люблю и перед которой преклоняюсь, была чрезвычайно двусмысленна, так же как и ее liaison с Йозефом Чапским в Ташкенте, ее ночные прогулки с ним – при том что все знали, и она в том числе, что он руководитель контрразведки у польского генерала Андерса, руководителя польского корпуса, значительная часть которого базировалась в Ташкенте. Они не могли быть несанкционированны, просто не могли. Андерс был под таким колпаком у Сталина! Одна Катынь чего стоит. Проблема польской армии – в том, что она нанесла незабываемое поражение лично Сталину во время «чуда на Висле», когда Пилсудский остановил Красную армию, которая уже была в двух шагах от Варшавы. Этого Сталин никогда не забывал, и польские военные были у него под особым контролем. А тут представляете, целый корпус военных поляков в Советском Союзе. И связанные с этим маневры. И Чапский, который был представителем контрразведки.

И как вы это представляете?

Очень просто. Ей так и сказали: Анна Андреевна, вы знаете, погуляйте, вот тут хороший поляк. Или сказали: мы знаем и не возражаем. И история с Берлином, так, как она преподается: «Ой, не знаю, как он у меня до утра засиделся…» – это человек, которого все заведомо считали шпионом! Что он писал? Он писал донесения. И это была функция, которую Сталин рассматривал как разведывательную. Берлин, правда, не бегал с фотоаппаратом по военным объектам, он писал отчеты о настроениях интеллигенции, о том о сем. И в этом смысле разговор с Ахматовой входил в его служебные обязанности, это же не была с его стороны лирическая интермедия.

Вы об этом с Анной Андреевной не говорили?

Она поминала этот эпизод, но исключительно в романтических тонах, что вполне понятно. Я думаю, что многие тайны и загадки вместе с ней ушли, и уже никто этого не восстановит. Но наша задача – по возможности это все распутать и попробовать показать эпоху в ее настоящей сложности. А не в черно-белых клише, которые нам достались от XX съезда.

Соломон, если вернуться к эмиграции… В ваших «Разговорах» Бродский, в частности, ссылается на Цветаеву как на фальцет своего времени.[1. «Время говорит с индивидуумом разными голосами. У времени есть свой бас, свой тенор. И у него есть свой фальцет. Если угодно, Цветаева – это фальцет времени. Голос, выходящий за пределы нотной грамоты». Цит. по: Волков С. «Диалоги с Иосифом Бродским». М., 2006.] Если бы мы представили этих видных эмигрантов в качестве голосов эмиграции, какой бы голос вы отвели каждому из них?

Замечательный вопрос. Я сказал бы так: при том что реальные голоса у них другие, а художественные, настоящие… я бы сказал, что Бродский – это бас, самый мощный из них, так, как Ахматова описала Шаляпина: «бас его несся», «наша слава и торжество». Довлатов – это баритон. Лосев – пожалуй, что тенор. А Барышников – это шепот, это крайний предел трагизма, отчаяния и безысходности.

Соломон, в ваших «Диалогах с Бродским» он, в частности, говорит, что есть современники, без которых нас бы не было. Но, поскольку «широк человек, надо бы его сузить», то, сужая себя, кого бы вы назвали – без кого бы не было Соломона Волкова?

Наверное, я сразу отсеку всю культуру до XX века, там будет слишком много имен, а в XX веке могу сказать, что это два человека в музыке – Стравинский и Шостакович. Люди часто думают, что у Соломона Волкова любимым композитором должен быть Шостакович, а все-таки мой любимый – Стравинский, я его считаю величайшим композитором XX века. Потому что без Стравинского музыки XX века, какой мы ее знаем, не существовало бы, нет значительной фигуры среди композиторов, которая бы обошлась без влияния Стравинского. Стравинский и Шостакович мне ближе Чайковского, или Мусоргского, или Бетховена, или даже Баха.

А вот в поэзии, как ни странно, я вынужден назвать поэта, без которого не мыслю существования и которого на ночь перечитываю каждый день и стараюсь полностью прочесть его книгу, она маленькая – это «Сумерки» Баратынского. Это вместо валиума на сон грядущий. Мне кажется, что это величайшая книга русской поэзии. Баратынский – самое-самое мое. И в прозе – Платонов. Платонов – это удивительное совершенно создание, неповторимое, общение с ним поднимает...

Я был невероятно счастлив, когда, начав разговаривать с Бродским, выяснил, что Баратынский для нас обоих – главный поэт. Почему так получилось – не знаю, у нас очень много было несовпадений, а с Баратынским и Платоновым – абсолютное совпадение. Колоссальное несовпадение – по отношению к Цветаевой, которую я никогда не считал великим поэтом.

Почему?

Она – резонер. Ее стихи – это передовицы из газеты «Правда». Это все очень виртуозно сделано, замечательно, все эти анжамбеманы – шапку долой, господа, величайший мастер.

Мораль, суть – это все хорошо. Это все можно… Как Ахматова любила ссылаться на знакомого, который ей говорил: «Анна Андреевна, вот Блока я читаю, его нельзя пересказать. А вас я могу пересказать своими словами, и будет даже лучше». Это как раз случай Цветаевой. Каждое ее стихотворение спокойно можно изложить прозой. Она симулирует эмоциональность, симулирует истерику, взвинченность. А по сути в итоге остается заурядная прописная истина. Неинтересно. Чего из этого огород городить было?

Я знаю, я в жутком меньшинстве, но зато в одном лагере с Адамовичем. Когда я начал его читать – как будто он подслушал мои мысли. Кстати, я должен сказать, что очень значительную роль в формировании юного Соломона Волкова сыграли стихи Ахматовой и стихи Слуцкого – тоже разные полюса. Я был рад, когда узнал, что Бродский очень ценил Слуцкого. И наконец, Ахматова, хотя сейчас это очарование несколько поблекло. Я вижу, как это сделано. У Платонова понять, как это сделано, невозможно. А когда ты видишь, как это сделано, это уже не так интересно.

Есть только несколько книг, которые сыграли колоссальную роль в моем формировании, – книг, не писателей. Это «Путешествие на край ночи» Селина в переводе Эльзы Триоле – эта книжка чудом оказалась у моих родителей на полке. Я мальчиком взял ее, и моя мама сказала: «Это ведь не про путешествие, adventure здесь не будет». Но я стал читать, и она тут же вошла в мою кровь. Потом уже я узнал, что он стал фашистом, антисемитом. Других его произведений я не читал.

Вы упомянули, что не считаете Шостаковича своим самым любимым композитором. Но с ним у вас совсем другие связи, в частности, долг. Здесь как бы объективность теряется. Ваши личные знакомства с Довлатовым, Бродским и Шостаковичем... Если я не ошибаюсь, вы никогда не называли себя их другом.

Никогда я не называл себя и не буду называть другом ни одного из них. Это вопрос дистанции.

Однако не изменилось ли благодаря этим знакомствам ваше восприятие этой музыки, этих стихов, этой прозы?

Вообще я должен сказать, что из тех, кого вы назвали, стихи Бродского и его эссе, и в еще большей степени его приватные высказывания в значительной степени сформировали теперешнего Соломона Волкова, какой он сидит перед вами. Мы с Марианной в разговорах каждый день цитируем трех людей: это Бродский и Довлатов – в основном приватные bons mots, что они сказали по тому или иному поводу. Например: «Если б я был посвободнее как внешне, так, впрочем, и внутренне» или «I’m losing my mind, but also my hair». Вот такие вещи, и то же самое у Довлатова. Третий – Лосев, однако мы его знали значительно меньше и общались значительно меньше – так что в основном стихи.

Но я хочу сказать, что самым большим гением из тех, кого мне посчастливилось встретить, был Георгий Баланчивадзе, он же Джордж Баланчин. Он единственный из всех них был настоящий Моцарт. Я не знаю, как на самом деле там, какие страсти и музы. Но все эти люди мучились в своем творчестве, жутко мучились. А у Баланчина выливалось, как у Моцарта. Баланчин – безусловно, величайший хореограф XX века. Ни об одном другом этого не скажу. Я не назову Шостаковича величайшим композитором XX века, хотя его сейчас все чаще включают в первую пятерку, что очень немало. А Бродского никто даже в первую пятерку не включит, и даже в первую двадцатку. Если туда включать таких поэтов, как Элиот, или Лорка, или Фрост, Бродский где-то будет значительно подальше. Но для меня он все равно великий поэт, это другое. А Баланчин – это number one. Причем он из них из всех был самый незамысловатый, внешне. Он и интеллектуальных разговоров не переносил, и соответственно выражаться не умел. Поэтому он со мной и стал говорить.

Вот я смотрю на вас с Анной Андреевной, вы молодой…

…и нахальный…

…и нахальный юноша. И сейчас вы сидите со мной и говорите, что Соломон Волков – вот этот – и есть настоящий. Я предполагаю, что вы как-то разделяете этих нескольких Соломонов – один с Ахматовой, другой – с Баланчиным, третий – с Бродским. Так кто же сидит передо мной?

Глубоко несчастный человек.

Вы можете это объяснить?

Нет. Я никогда в жизни не был счастливым. И не буду. Каждое мгновение я себя ощущаю несчастным человеком. Все. У меня нет никакой надежды на то, что это как-то... Я знаю, что я умру несчастным.

А когда вы встречались с ними?

А я об этом тогда не думал. Потому я и такой там нахальный. Я существовал как бы на автопилоте, вообще не задумывался. Во всем, что я делал с этими людьми, от меня не исходило ни слова. На самом деле эти книги – они через меня просто пропущены. Это не я. Я в силу своей психофизиологии каждый раз оказывался в нужное время в нужном месте. И они меня выбирали, а не я их. Будучи гениями, они просчитывали, что да – этот нахал сделает дело. И соглашались на то, на что с другими не соглашались. Ведь Баланчин терпеть не мог разговаривать с журналистами. А мне он звонил, когда умирал: «Давайте, давайте, а то мы не успеем». И я ходил в больницу к нему, здесь недалеко.

Сейчас, когда это все ушло, я про себя знаю, что я не способен быть счастливым. Я никогда в жизни не был счастливым. Когда выходили книги, я держал в руках эти первые издания и никогда не радовался.

Соломон, еще такой более технический вопрос. Уже как редактор, работающий, в частности, в жанре интервью, я заметил, что в ваших «Диалогах с Бродским» есть словечки чисто специфические, интонационные, не имеющие прямого назначения. В какой мере вы редактировали эти разговоры?

Редакционная работа проходила по двум направлениям. Первое – я устранял его мычание мэ-бэ и по возможности слова-паразиты. Хотя не до конца.

Кстати, я пытался использовать фрагменты записанных разговоров на радио. И это оказалось невозможно, поскольку он так кружит вокруг этого слова, что это на слух невозможно воспринимать.

Значит, устранил эти мычания, таким образом несколько спрямив движение мысли, и второе, я объединил фрагменты разговоров об одном и том же человеке, например, о Цветаевой, об Ахматовой. И все. Я не менял ни одного слова ни у него, ни даже в моих вопросах. «Ну не может быть, чтобы Волков так возражал Бродскому, небось задним числом вставил», – говорят. Но это же видно, когда читаешь: он реагирует именно на мои возражения, благодаря этому книга и состоялась. Если бы я кивал головой и поддакивал, ничего бы не получилось.

Вообще эта книга единственная из своих, которую я перечитываю и постоянно нахожу в ней что-то новое, потому что это был человек феноменально быстрого развития, он очень быстро постарел. И поэтому, собственно говоря, и умер.

Тут недавно праздновали 50 лет американского общественного телевидения PBS. Они показали фрагмент, где Гленн Гульд высказывает свою известную идею: «Вот мы все говорим, что Моцарт слишком рано умер. Я с этим не согласен. По-моему, он слишком поздно умер. Потому что под конец жизни он стал писать музыку, которая состоит из клише, неинтересную музыку. Поэтому, я считаю, он и умер – слишком зажился». У Бродского, мне представляется, во многом тот же случай: как бы он все сказал до конца. Что дальше было бы? Еще мертвенней, еще холодней, еще суше? Не знаю. Я сейчас уже старше Бродского, когда он умер. И только по своему разумению начинаю приближаться к возрастному пониманию ситуации.

Почему я сейчас себя ощущаю глубоко несчастным человеком? Бродский себя так же ощущал. Я и сейчас нахожу в наших разговорах его высказывания – отзвуки на мои сегодняшние пессимистические размышления. И книга мне представляется очень пессимистической. Но в ней есть свой грандиозный витамин, поэтому я и перечитываю. Если бы меня это чтение вгоняло в депрессию, я бы этого не делал. Наоборот, из этого чтения я черпаю силы, чтобы продолжать свое существование. А иначе я, может быть, давно бы самоубийством кончил. Поэтому я и читаю, я ее даже не рассматриваю как свою книгу – это просто слова Бродского, пропущенные через меня. Поэтому я могу ее смело читать как посторонний мне текст.

Кстати, я, благодаря вашей книге и благодаря эссе Бродского, начал читать Фроста. До этого не читал, по привычке считая его таким деревенским.

Простоватым. Заметьте, что ведь и Фрост – глубоко трагическая фигура. Для него существование абсолютно безнадежно. Но ведь мы именно в этом и черпаем силы, чтобы выжить в этом безумном мире. Ведь мир вокруг нас безумен.

Нью-Йорк, 3 октября 2012 года