Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Представьте, что вы не знаете китайского языка и находитесь в маленькой комнатке с двумя маленькими окошками. Через одно из них вам дают листок с вопросами, написанными китайскими иероглифами. Комнатка забита таблицами иероглифов и инструкциями о том, какой ряд иероглифов образует ответ на любой поданный вопрос. Вы составляете эти ответы и выдаете через второе окошко. У того, кто получает ваши ответы, складывается впечатление, что сидящий внутри знает китайский язык, хотя не имеет ни малейшего представления о том, что все это значит.

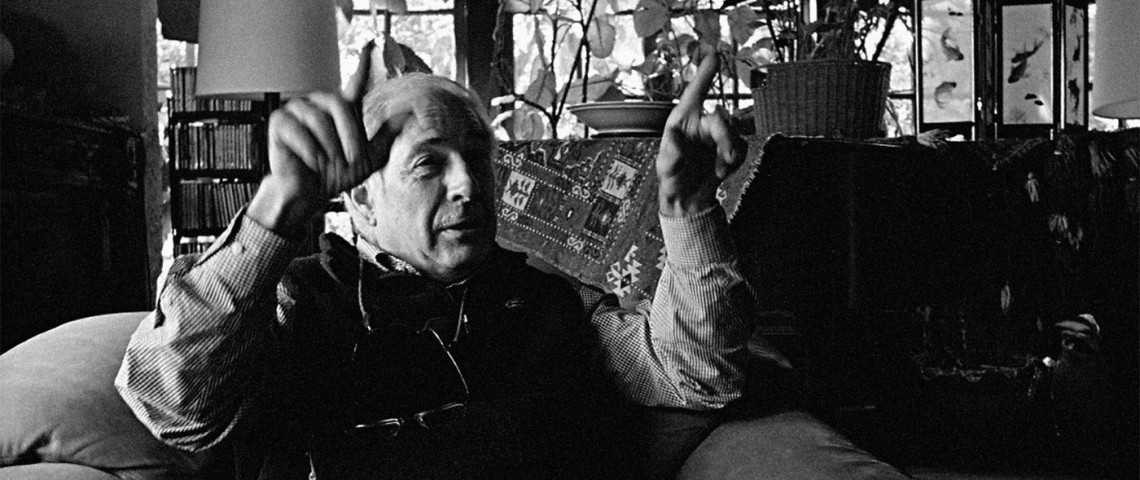

Так вкратце выглядит поставленный в начале 80-х годов мысленный эксперимент, призванный доказать – ни больше ни меньше, – что компьютер никогда не сможет думать и понимать. Иными словами – что семантики с синтаксисом недостаточно. Этот аргумент, на обсуждение которого потрачена уйма времени, бумаги и энергии и который сегодня в философских кругах котируется наравне с пещерой Платона и злым демоном Декарта, придумал для демонстрации очевидной для себя истины Джон Сёрль (род. 1932), один из самых известных и плодовитых философов последних тридцати лет. Уже более сорока лет он является профессором философии Калифорнийского университета Беркли, долгое время преподавал в университетах Оксфорда, Рима, Венеции, Парижа, Берлина, Цюриха, Граца, Торонто, Бразилии, Дании и Норвегии. Двенадцать его книг и более 150 статей переведены на двадцать языков.

Студенческие бунты, охватившие в 60-е годы крупнейшие университеты Америки и Франции, в Беркли начались с так называемого Free Speech Movement. Первым преподавателем, присоединившимся к студенческому протестному движению, был Джон Сёрль. Ореол некоторого диссидентства сопровождал его всю жизнь. Это проявлялось и в публичных спорах с Жаком Деррида и Ричардом Рорти, и в попытках продолжить дело просвещения и создать гармоничную и всеобъемлющую картину мира, и в отстаивании столь редкого в наши дни воззрения о существовании независимой от нас реальности, о которой можно говорить и которую можно познать.

При первой встрече он напоминал очень активного примата с руками до колен, на каждую фразу реагирующего короткими, отрывистыми восклицаниями: окей, чудесно, да, отлично, прелестно; он бегал по своему захламленному всякой полуразобранной технической рухлядью профессорскому кабинету и укладывал сумки для завтрашней поездки в Санта-Барбару – но не на пляж, а в университет. Не знаю почему, но мне показалось, что он любит природу. В следующий раз, через месяц, в его окруженном густо заросшим и, похоже, вечнозеленым садом доме выяснилось, что он любит совместные походы с женой Дагмар, которой посвящены почти все его книги, и сенбернаром. Собак было четыре – первую звали Готлоб Фреге Сёрль, вторую – Бертран Рассел Сёрль, третью – Людвиг Витгенштейн Сёрль, четвертую – Гилберт Райл Сёрль. Все эти собаки обладают сознанием, мышлением и интенциональностью, но это уже технические мелочи. Для продолжения традиции и охвата главных представителей так называемой аналитической философии следующих трех собак следовало бы назвать Джон Остин Сёрль, Дональд Дэвидсон Сёрль и, наконец, Джон Сёрль Сёрль. Но как оно будет на самом деле, мы не знаем. И хорошо.

А. Р.

У вас в Латвии много философов?

Трудно сказать. Может, именно с этого и стоит начать. Вот вы считаете себя философом?

Да. В том смысле, что это моя работа. Мне платят за то, что я философ. Я размышляю над философскими проблемами, пишу и рассуждаю о них, читаю лекции и веду семинары.

Какие проблемы являются философскими?

Если в общем, то это те проблемы, которые мне интересны. Для философии характерны вопросы, имеющие широкий, базовый смысл. Если спросить, в чем причина землетрясений или причина какого-то заболевания, это не философский вопрос, а если спросить, что такое причинность, это будет философский вопрос. Если вы спрашиваете, способны ли вы видеть собственный большой палец, то это вопрос не философский, но если вы спрашиваете, что такое восприятие, что значит видеть, то это вопрос философский. Вторая черта философских вопросов – в том, что на них у нас, как правило, нет приемлемых научных ответов. И третье: они концептуальны. Но я бы не проводил четких границ. О большей части того, что я написал, говорили, что это на самом деле не философия. Когда я писал о речевых актах, мне говорили, что это лингвистика. Когда писал о социальной реальности, мне говорили, что это социология. Поэтому границы предметов меня не особенно занимают.

Почему вам говорили, что это не философия?

Потому что у них очень узкое понимание философии. Они изучали ее в университете, профессор определил философию в рамках какого-то курса; все отличное от того, о чем им рассказывал профессор, они философией не считают.

Как у вас лично возник интерес к философским вопросам?

Я с детства интересовался философией. Сколько себя помню. Ребенком я мучился вопросом предопределенности, проблемой существования бога и тому подобным. Позже меня заинтересовали более абстрактные вещи. И главный вопрос был не в том, интересна ли мне философия, а в том, способен ли я профессионально ею заниматься, справлюсь ли я с такой работой.

Вы помните первый заданный вами философский вопрос?

Скорее всего, это был вопрос о предопределенности: все ли предрешено? Есть ли у нас свободный выбор?

Сколько вам тогда было лет?

Не помню. Я был еще совсем маленький. Лет пять, наверное.

Интересно, как вы пришли к этому вопросу? Для ребенка ведь ответ должен быть очевиден: именно он здесь все и решает.

Но в той же мере очевидно и то, что довольно часто никакого выбора у тебя нет, даже если тебе так не кажется, особенно когда тебе пять и ты вспоминаешь, каким ты был в три года.

В какой ситуации у вас не было выбора?

Ситуация, в которой у тебя нет выбора, – это ситуация, в которой ты думаешь, что мог бы поступить иначе, но потом понимаешь, что ты на самом деле ничего не решал. В моем конкретном случае я думал, что мог бы повести себя по-другому, но потом понял, что мне тогда было всего три года и я на самом деле не владел ситуацией. После чего возникает вопрос: а я вообще когда-нибудь владею ситуацией в полной мере?

Вы много писали о дихотомии разума и тела и, насколько я понимаю, пришли к заключению, что разум – это всего лишь более высокое состояние мозга. Что вроде бы полностью снимает проблему. Когда вы таким образом ликвидируете проблему, к каким интересным заключениям вы приходите?

Интересное заключение состоит в том, что нам нужно нейробиологическое описание работы мозга, а философски о возможной связи сознания и тела думать уже не надо, потому что мы знаем, что она есть. Однако сложнейшая нейробиологическая проблема остается, потому что мы не знаем, как мозг все это делает. Эту проблему еще предстоит решить.

Складывается впечатление, что ваша цель – избавиться от проблемы, объявив ее нефилософской.

Ну, я бы так не сказал. Есть проблемы, с которыми можно так поступить, а есть проблемы, с которыми этого сделать невозможно.

Приведите, пожалуйста, пример. От какой проблемы нельзя избавиться таким образом?

Например, от проблемы свободы воли. Мне кажется, все, что здесь может сделать философ, – это проанализировать ее, но по завершении анализа противоречие никуда не исчезнет. С одной стороны, мы глубоко убеждены в том, что наша воля свободна, нам кажется, что мы могли бы поступить иначе. Это одна вещь, в которой мы убеждены. Но в то же время не ясно, как примирить эту убежденность с нашим пониманием Вселенной, где все происходящее причинно обусловлено, что на все есть достаточные предшествующие причины. То есть, с одной стороны, мы убеждены, что наша воля свободна, а с другой – убеждены, что все обусловлено, и я не вижу способа разрешить это противоречие. Одно из убеждений должно быть верным, а другое – ошибочным, но я не знаю, какое из них какое.

И вы думаете, что разрешить это противоречие в принципе невозможно?

Нет, я так не думаю. У меня есть статья «Свобода воли как нейробиологическая проблема», в которой я показываю, как это противоречие можно разрешить: я утверждаю, что это опять же вопрос нашего знания об устройстве и работе мозга. Если сознающий мозг работает так, что достаточной причиной для каждого его состояния является его предыдущее состояние, то тогда наше поведение предопределено, и вообще все предопределено. Но если предыдущее состояние сознающего мозга не является достаточной причиной для следующего, если принцип квантовой неопределенности, который, как мы знаем, существует на низшем уровне, проявляется также и на высшем уровне сознания, тогда сохраняется возможность свободной воли. Мне кажется, что это маловероятно, но возможность такая тем не менее есть.

Вы где-то сказали, что примерно девяносто процентов созданных греками философских проблем по-прежнему остаются с нами. Можно ли говорить о прогрессе в философии?

Да, прогресс имеется. Я в течение собственной жизни совершил некоторый прогресс. Я имею в виду вопросы, которые беспокоили меня: что такое смысл? Что такое речевой акт? Что такое интенциональность? Что такое общество? Что такое социальная реальность? Все эти проблемы нашли свое разрешение. Однако греки действительно оставили нам множество вопросов. Что такое справедливое общество? Какого человека можно назвать добродетельным? Многие из проблем, оставленных нам греками, не поддаются разрешению ни посредством техник, разработанных в науке в XVII веке, ни посредством аналитических концептуальных методов, которые мы развивали в философии в XX веке.

Вы когда-нибудь думали над тем, как греки создали все эти философские проблемы? Как они к ним пришли?

Я недостаточно хорошо понимаю историю древнегреческой философии, чтобы пытаться в этом разобраться. Но каким-то чудом это случилось в Греции, и это главное изобретение греков – их идея теории. Видите ли, другие народы тоже задавали вопросы и пытались на них отвечать: в китайской или древнеиндийской философии очень много интересного, но только у греков возникла эта замечательная идея – теория. Возможно, самым мощным ее выражением стала евклидова геометрия, где дается систематический набор положений, исчерпывающе описывающих целую область, весь исследуемый феномен, и эти положения не просто un peu absurdes, не просто случайные замечания – эти положения систематически взаимосвязаны. Зародыш этой идеи просматривается уже у досократиков, позже она развилась в полной мере, и когда дело доходит до Аристотеля, ни у кого уже не возникает сомнений, что перед нами теоретик. К тому моменту грекам уже нужна была теория всего. Аристотелю казалось совершенно естественным, что если имеется логическая теория, то должна быть и политическая, и этическая. И это просто прекрасно.

Как хорошая философия воздействует на общество в целом?

Не знаю. Думаю, философия повышает общий интеллектуальный уровень общества. Если приучать людей к глубоким размышлениям о фундаментальных вопросах, это, скорее всего, пойдет обществу на пользу, хотя никаких гарантий нет. У немцев философов было ничуть не меньше, чем у кого-либо в мире, однако от нацизма это их не спасло. Нацисты изгнали хороших философов, а плохие сами стали нацистами. Сильные философские факультеты в университетах – еще не гарантия хорошего общества. Но это меня не особенно беспокоит. Мне кажется, философия ценна сама по себе. Даже если она никак не влияет на состояние общества, ею все равно не следует пренебрегать.

Почему?

Ну как не стоит пренебрегать истиной. Или прекрасной музыкой. Они ценны сами по себе.

Но все равно – почему? Зачем налогоплательщикам на все это тратиться?

Я часто об этом думаю. Мне кажется, что львиная доля того, что получают от налогоплательщиков известные мне университеты, тратится впустую. В университетах полно людей, которые ничего толком не делают: приходят, читают свои лекции, получают деньги и возвращаются домой. Совершенно бессмысленные лентяи, ни на что не годные бездельники. Я хорошо это знаю, потому что в определенные периоды жизни сам был таким бессмысленным лентяем и бездельником.

Преподавание философии предполагает, что философии можно научить. Можно ли сформировать у человека навыки глубокого рефлексивного мышления?

Их можно продемонстрировать. Студенты у меня на лекциях часто удивляются, что вопросы, которые там поднимаются, вообще можно задавать, не говоря уже о том, что можно с такой серьезностью пытаться на них ответить. То есть в первую очередь ты сам являешься живым примером философствования. Каждый раз, когда ты открываешь рот на лекции, ты демонстрируешь, что такое философия – именно так студенты это воспринимают. И второе: ты настаиваешь на определенных стандартах, не позволяешь студентам нести чушь, не потакаешь их прихотям, ведешь борьбу с неточностями и недодуманностями. Приучаешь их к своего рода интеллектуальной дисциплине.

В чем смысл жизни?

Мне этот вопрос не кажется таким уж ясным. Один из величайших уроков аналитической философии XX века состоит в том, что первым делом нужно рассмотреть сам вопрос. Какой вопрос задается? Если мы спрашиваем: «Действительно ли существуют числа?», то первым делом нужно разобраться, что это за вопрос. Это вопрос типа «существуют ли динозавры и по сей день?» или, скорее, это вопрос типа «бывают ли трехногие люди?». Что это за вопрос? Я бы посмотрел, что кроется за вопросом, а не пытался бы отвечать на него в том духе, что смысл жизни – это мой правый бок.

Тогда я спрошу так: в чем цель вашей жизни?

Мне хотелось бы разрешить множество философских проблем, но у меня есть и другие цели. Надо бы отточить технику слалома, потому что чем старше становишься, тем сложнее это сделать. Хотелось бы научиться водить спортивную машину более виртуозно, однако основная моя цель (помимо семьи) – сугубо профессиональная: это развитие философских идей и разрешение философских проблем. Суть в том, что ощущение качества присутствует во всех сферах жизни. Ты переключаешь передачи, пробуешь вино или начинаешь бегать по утрам – и чувствуешь, что жизнь налаживается, в ничуть не меньшей степени, чем когда пишешь или читаешь лекции.

Мне бы хотелось задать вам пару вопросов о вашем псе, Людвиге Витгенштейне Сёрле.

Вместо него у нас теперь живет Гилберт Райл Сёрль. Людвиг трагически погиб 5 января 2002 года[1. Интервью происходило в Беркли в 2003 году.]. Мы были убиты горем.

Вы утверждали, что у вашей собаки есть сознание, есть интенциональность. Гилберт Райл усомнился бы не только в том, что сознание есть у вашей собаки, но даже и в том, что можно вести сколько-нибудь осмысленный разговор о сознании самого Гилберта Райла.

Мне кажется, это спорное утверждение. На мой взгляд, Гилберт пытался сформулировать работающую версию бихевиоризма – философ, естественно, пытался, не собака. В поздние годы его все больше беспокоило, что в его системе нет места чистому мышлению. Помните роденовского мыслителя? Он же ничего не делает – не пытается взять зонтик, не завязывает ботинки. Он просто думает. Гилберта Райла очень тревожил этот вопрос, и, мне кажется, в конце концов он готов был допустить, что сознание существует.

Замечательно, но как вы приходите к заключению, что сознание есть у Гилберта Райла Сёрля?

Я вижу, что причинные связи между входящими стимулами, его поведением на выходе и промежуточными причинными механизмами у него примерно такие же, как у меня; он реагирует так, как реагировало бы существо, наделенное этими причинными механизмами. Если начать орать ему в ухо, он будет вести себя точно так же, как любой другой, кому орут в ухо. Ошибочно думать, что это чисто поведенческие вещи. Это не просто поведение, это причинность. Видно же, что он устроен примерно так же, как и мы: у него та же кожа, голова, глаза, уши. Поэтому касательно Гилберта я совершенно уверен: у него есть сознание. Есть ли оно у мухи, я не знаю. Этот вопрос пусть решают специалисты, но никакой специалист не убедит меня, что у Гилберта нет сознания.

Допустим, сознание у него есть. Тогда как бы вы описали важнейшее отличие между его и вашими умственными способностями?

Язык. Язык дает мне возможность пребывать в таких сознательных состояниях, которые он даже не может себе представить. Собака, говорил Платон, самое философское животное, но с собакой нельзя вести разговоры о философии, у нее не может быть философских мыслей. Гилберт лежит на своем месте, и мне интересно, о чем он думает, но я точно знаю, что он не думает о том, где он окажется через месяц, и не испытывает ужаса, который испытывает постиндустриальный человек в эпоху позднего капитализма.

Но о чем-то же он думает? Как бы вы охарактеризовали его мысли?

Они непосредственно связаны с чувственным восприятием. Он думает: вот идут чужие – и лает на них. Он общается с другими собаками. Видно, как они дружат, играют вместе, испытывают к кому-то неприязнь. Надо думать, когда он чуть-чуть подрастет, он будет испытывать и сексуальное влечение.

В чем разница между работой разума и работой компьютера?

Это очень простой вопрос. У состояний сознания есть сознательное содержание, мысль – всегда мысль о чем-то, и вот как раз этого компьютеры лишены. Все, что у них есть, – это нули, двоичные символы и т.д., все содержание привносим мы сами. Все содержание компьютера – в тех, кто на него смотрит, то есть в нас.

Под содержанием вы подразумеваете нечто, доступное только вам?

Вы можете выяснить все, что вам хочется, о моем содержании, задавая мне вопросы, и я могу выяснить, что у вас за содержание, задавая вопросы вам. Технический термин для содержания – интенциональность. У меня иные отношения с собственной интенциональностью, чем у других людей с моей интенциональностью, точно так же как другие люди состоят в иных отношениях со своей интенциональностью, чем я – с их. Однако ничего таинственного в этой асимметрии нет. Довольно часто мы знаем, о чем думают другие, потому что они нам об этом рассказывают.

Что вы имеете в виду, когда говорите «я»?

Во многих случаях речь идет всего лишь о моем теле, но в более интересных ситуациях я говорю, что я несу ответственность за то, как я проголосовал на последних выборах, или что я несу ответственность за воспитание своих детей. Однако если речь идет о понятии «самости», то оно формальное. Знаменитый шотландский философ Юм показал, что нет никакого отдельного опыта «себя», и так оно и есть, но тем не менее ради объяснения логической структуры нашего опыта нам приходится постулировать «я» как своего рода предел – в том же смысле, в каком, рассуждая о зрении, мы постулируем глаз, хотя нам его и не видно, однако мы знаем, что зрение осуществляется из какой-то точки. В случае мышления и воли тоже имеются некие исходные предпосылки: нам приходится постулировать некое формальное понятие «я» или «самости» ради того, чтобы понимать, о чем мы говорим, когда употребляем слово «я».

Вы говорите, что это всего лишь формальное понятие, но как бы вы ответили, если бы я спросил, имеется ли в этом мире какой-либо факт, которому бы это «я» соответствовало?

Факт состоит в том, что имеются сознательные агенты и что эти агенты способны мыслить и принимать рациональные решения. Это факт. Какова структура этого факта? Чтобы сделать его полностью понятным, нужно предположить, что имеется некая единица, способная все это делать: мыслить и принимать рациональные решения, а также координировать восприятие, разум и действия. Собственно, это я и имею в виду под самостью, но это формальное понятие, в этой самости нет никакого содержания, отличного от того, что она удовлетворяет всем условиям, которые я только что перечислил.

Вы боитесь смерти?

Конечно. Сама идея смерти кажется мне очень скверной, и я не знаю, что с этим делать. И да, я очень ее страшусь. Хуже мысли о том, что я умру, только мысль о том, что умрут и все люди, которые для меня что-то значат.

Что происходит в момент смерти?

Боюсь, что в момент смерти вы просто прекращаете существовать, последовательность восприятий просто обрывается.

Тогда чего же бояться?

Потому что именно этого мне и не хочется. Не хочется, чтобы эта последовательность прерывалась. После смерти ничего нет.

Однако не хотеть чего-то и бояться чего-то – разные вещи…

Я против собственной смерти, я не хочу, чтобы умирали люди, которых я люблю. И если определять страх как сильное желание, чтобы нечто вполне вероятное все-таки не произошло, то тогда это страх. Смерть не наводит на меня ужас, меня не начинает трясти при одной только мысли о ней, но мне, конечно же, не хочется умирать – притом что я убежден, что умру.

Что вы думаете о старом определении философствования как подготовке к смерти?

Я не думаю, что философствование – это подготовка к смерти. Я бы занимался тем же, чем я сейчас занимаюсь, даже если бы я думал, что не умру. Я бы даже лучше делал свое дело, потому что тогда не было бы никакой спешки. Не думаю, что можно как-то еще разумно приготовиться к смерти, кроме как составив завещание и определив, кому достанется твоя собственность и прочие вещи.

Вы верите в бога?

Нет. Однажды я спросил Бертрана Рассела: «Вот вы всю жизнь были атеистом, но давайте предположим, что бог есть и вы попадаете в рай. Что вы ему скажете?» Рассел ответил: «Я ему скажу, что он предоставил нам недостаточно свидетельств своего бытия». И этот ответ кажется мне правильным. Свидетельств существования бога либо вообще нет, либо они крайне ненадежны. То, что можно было бы объяснить существованием бога, объяснено другими способами. То есть это всего лишь разумная вера. Думаю, большинству просто нужно верить в бога.

То есть те, кому это нужно, глупы?

У людей есть глубокие потребности; в случае с бытием бога речь идет о том, что они (1) не хотят умирать, (2) не хотят, чтобы умирали люди, которых они любят, (3) им хочется конечного торжества справедливости, потому что страшно думать о том, что за все неправедные поступки, творящиеся в мире, никому никогда не придется расплачиваться. Бог же дает бессмертие мне и моим друзьям, а также – что очень важно – надежду на конечное торжество справедливости. Многим без этого очень трудно. И есть еще одна вещь: без бога Вселенная – очень пустынное место, а людям нужна компания.

Вы говорите о конструировании социальной реальности и наделяете такие понятия, как «государство», «деньги» и тому подобное, завязанной на наблюдателя объективностью. Но тогда какая разница между подобным понятием государства и «богом»?

Есть специальное название для людей, которые полагают, что бытие бога полностью зависит от наблюдателя; таких людей называют атеистами. Бог – это социальный конструкт, такое же изобретение, как и государство или деньги; и это форма атеизма, потому что весь смысл бога состоит в том, что именно бог говорит: «Я есмь Сущий». Бог не говорит: «Я есмь форма реальности, зависящая от наблюдателя, я существую лишь постольку, поскольку вы верите в мое существование». Бог, которому нас учили поклоняться, так сказать не может. Бог, к которому обращают молитвы, сказал: «Я есмь Сущий».

И что это значит?

Это вы должны спросить у бога, я только цитирую.

Если деньги – это всего лишь форма реальности, зависящая от наблюдателя, то где они тогда находятся?

Действительная физическая реализация денег – в моем бумажнике. Вопрос в том, какой связанный с ними факт превращает их в долларовые купюры, и вот ответ на этот вопрос: они являются частью институциональной структуры, действенность которой обусловлена коллективным принятием этой структуры. Деньги, правительство, частная собственность действенны только благодаря этому коллективному принятию, однако весь смысл бога состоит в том, что его бытие не зависит от того, принимает его кто-либо за существующего или не принимает. Это мы должны от него зависеть, а не наоборот.

Вы можете отнестись серьезно к идее о том, что вы сами – всего лишь реальность, зависящая от наблюдателя?

Не думаю. Мое существование не зависит ни от какого наблюдателя. Как это доказать? Даже если бы какой-то наблюдатель или целый мир наблюдателей пришел ко мне и заявил: «Мы решили, что тебя не существует», я бы им не поверил. Я прекрасно знаю, что я существую.

Откуда вы это знаете?

Декарт сталкивался с похожей проблемой. Мысля, я не могу сомневаться в собственном существовании, потому что раз я мыслю, я должен существовать – иначе как бы я мыслил. Всей остальной картезианской метафизики я не приемлю, однако мое существование не подлежит никакому сомнению, это бесспорно.

Потому что это на каком-то основаниикажется вам очевидным?

Нет. Посмотрите, как мы сомневаемся: мы думаем, что реальность может на самом деле оказаться видимостью – вот я вижу чашку, но, быть может, это только видимость, быть может, никакой реальной чашки нет. Однако когда речь заходит о состояниях моего сознания, видимость – это и есть реальность. Потому что видимость моего опыта – это и есть опыт. Если мне в трезвом уме и твердой памяти кажется, что я в сознании, значит, я в сознании.

А если вам кажется, что вы мудрее всех во вселенной?

Из этого не следует того, что я существую. Здесь и пролегает пропасть между видимостью и реальностью, но в случае существования никакой пропасти между видимостью и реальностью нет, потому что видимость – это и есть реальность.

Вы назвали справедливое общество открытой философской проблемой. Что несправедливо в американском обществе?

В американском обществе огромное количество форм несправедливости, не знаю даже, с какой начать. Одна из проблем состоит в том, что все время растет разрыв между богатыми и бедными.

Может быть, это люди настолько различаются по своим способностям?

Но из того, что у людей разные способности, вовсе не следует того, что их доходы должны до такой степени различаться. Ничего хорошего в сильном экономическом неравенстве нет. И второе: у нас растет недовольство, возмущение несправедливостью. Странным образом это не классовое возмущение, как в Европе. Рабочий класс в Америке никакого недовольства не испытывает. Мы способствовали появлению другого рода недовольства – оно связано с идентичностью. Люди возмущаются тем, что к ним несправедливо относятся на том основании, что они черные, или что они латиноамериканского происхождения, или что они женщины, лесбиянки или гомосексуалы. У нас действуют программы, поощряющие дальнейшую несправедливость; это называют позитивной дискриминацией, однако это чистой воды несправедливость. Программа позитивной дискриминации предполагает, что если у вас есть два кандидата, А и В, и А превосходит В в профессиональном смысле, но при этом А является белым, а В принадлежит к числу сознательно продвигаемых этнических меньшинств, то вы должны принять на работу В. Это несправедливо. И этот тип несправедливости существует именно потому, что мы поощряем в людях недовольство, ресентимент – в техническом, ницшевском смысле, ресентимент как волю безвольных к власти. Вместо того чтобы сказать: «Иди и добейся власти собственными силами», мы говорим: «Ах, какой ужас, ты за свои недостатки не отвечаешь. За них отвечает кто-то другой, поэтому нужно вести себя несправедливо, чтобы преодолеть эти недостатки». Последствия этой политики, завязанной на ресентимент идентичности, в том, что люди начинают думать, что все дело не во мне любимом, а в том, к какой группе я принадлежу, в том, что мне следовало бы быть черной лесбиянкой марксистских убеждений, занимающейся проблемами феминизма и деконструкции. Ну или что-нибудь в этом роде.

Возвращаясь к разрыву между богатыми и бедными: вам действительно кажется, что богатство должно распределяться централизованно?

Нет, я не знаю, как разрешить эту проблему, но за время моей жизни разница в зарплате руководителя компании и начинающего работника достигла астрономических пропорций. Президенты корпораций зарабатывают в сотни раз больше рядовых сотрудников, и это мне кажется неспра-ведливым в долговременной перспективе, потому что таким образом создается огромный разрыв в богатстве, что приведет к другим социальным болезням, а также к недовольству, о котором я уже упоминал.

Создается впечатление, что во всем, что вы делаете, вы ищете какой-то правды. Если представить, что в какой-то момент вся эта правда вам откроется, будет ли вас по-прежнему интересовать философия?

Конечно. Начать с того, что вся истина никогда не откроется, но даже если ты добьешься абсолютной истины в каком-то отдельном вопросе, нужно еще убедить коллег в том, что это и есть истина. Нет ничего более очевидного, чем мой эксперимент с китайской комнатой. То, что я не понимаю китайского, абсолютно очевидно, как очевидно и то, что я не начну его понимать, сколько бы раз я ни проделал все предусмотренные в инструкции шаги. Но вы будете потрясены, когда обнаружите, сколькими разными способами можно попытаться это оспорить. Даже если вы знаете всю правду обо всем, вам все равно нужно будет донести ее до людей, объяснить им ее. Но всей правды никто никогда не знает, всегда остается какой-то аспект, требующий дополнительных исследований.