Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Пожалуй, искренней и короче всех в истории представляет себя читателю вымышленный автор «Записок из подполья» Достоевского: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек».

Если мерить себя столь жесткой мерой, то я, пожалуй, человек не больной – благодаря замечательной эффективности принятых в Латвии мер по борьбе с эпидемией COVID-19. Я нередко бываю неуклюжим и грубым, но – хочется верить – человек я не злой. Многие, вероятно, находят меня непривлекательным, но надеюсь, что хоть кого-то я привлекаю.

Но к чему верить мне на слово? Можно прийти и посмотреть на меня, составить собственное мнение – почти каждый день меня можно найти в магазине Roberts Books, который я открыл в Риге десять лет назад. Сейчас им руководит мой хороший друг Эдгар Лиелаусис. Кроме того, я веду сайт thebrowser.com, где рассуждаю о понравившихся мне текстах.

Как станет ясно из нижеследующего разговора, у меня много мнений, но мало убеждений. Чем старше я становлюсь, тем чаще вижу, как ошибался прежде, и тем меньше доверяю своим нынешним суждениям.

Когда я работал журналистом в Financial Times и The Economist,мне удавалось добиваться некоего подобия определенности и достоверности. Но для успеха в журналистике – как, вероятно, и во многих других областях – нужно верить, что ты приумножаешь полезное человеческое знание, что твоя работа так или иначе делает этот мир хотя бы немного лучше. В 2008 году, когда я оставил постоянные занятия журналистикой, я уже в это не верил.

В Латвии я иностранец. Я читаю со словарем местную прессу, но разговорный латышский у меня по-прежнему бедноват. В нижеследующей беседе я с неизбежностью много рассуждаю о Латвии, которую очень люблю, но которую не до конца понимаю. Слушать, как иностранец рассуждает о твоей стране, всегда тяжко. Но такова уж моя любовь к Арнису Ритупсу и восхищение журналом Rīgas Laiks, что я все равно говорю, говорю, говорю. Поэтому заранее прошу читателя простить мое невежество и самонадеянность.

Все те долгие годы, что я проработал журналистом, я исходил из уверенности в том, что никто на самом деле не знает, куда катится мир, и поэтому мои догадки на этот счет ничуть не хуже, чем чьи-либо еще. В 90-е годы, когда я писал о России, так оно и было. Сейчас, когда пандемия COVID-19 вынудила нас пересмотреть почти все наши представления о человеческой деятельности и общественном порядке, это тоже так. Сомневаюсь, что кому-то за всю историю человечества приходилось делать столь осознанный и взвешенный выбор между экономическим благополучием и заботой о здоровье граждан. Стоит ли удивляться, что мы оказались к этому не готовы.

Я отношу себя к классическим либералам – скорее в духе Локка и Берлина, чем, скажем, Ролза. Мне представляется, что индивидуальная свобода ведет к всеобщему счастью и процветанию, однако точная механика этого процесса мне не ясна, если она вообще существует. Мне близко утверждение, что человек имеет право делать все что он хочет, если это не вредит окружающим. Но что, если окружающим вредит уже то, что ты просто дышишь, идешь по улице или заходишь в магазин? Учитывая новизну и безотлагательность этих вопросов, можно лишь удивляться, что мы с Арнисом вообще сочли возможным поговорить и о чем-то другом. Но мы это сделали, и вот результат.

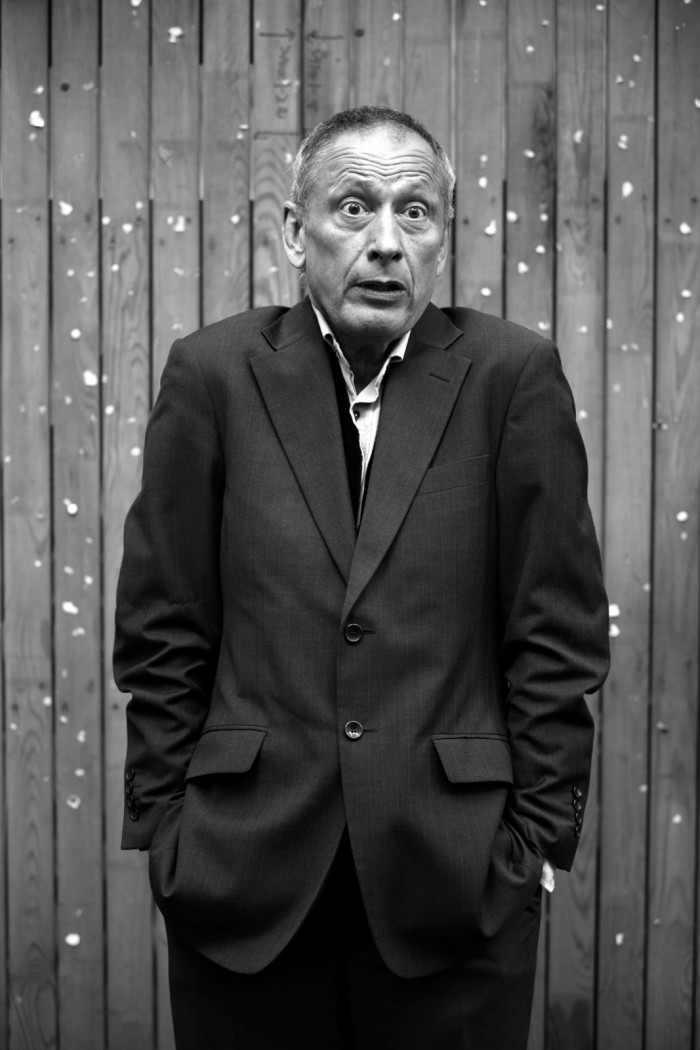

Роберт Коттрелл

Для меня вы олицетворяете идею англичанина-оригинала – в лучшем смысле этого слова.

Вы очень добры в своих оценках. Мне кажется, я крайний конформист, никак не выбивающийся из общепринятого.

Вы не считаете себя англичаниноморигиналом?

Не думаю, что могу притязать на какую-то особую английскость – слишком долго я жил за границей.

Но ведь вас сформировали английские институты.

Ну да. Первые двадцать два года жизни я провел в Англии.

В таком случае какая-то английскость должна быть вам присуща…

Конечно, что-то от Англии 1960-х и 1970-х во мне осталось, но это, мне кажется, совсем не то, что вы имеете в виду.

А вы англичанин-англичанин или среди ваших предков были шотландцы, валлийцы и прочие?

По меньшей мере четверть моего фамильного древа – это гугеноты, эмигрировавшие из Франции в XVII–XVIII веках. Все остальные предки, насколько я знаю, англичане.

Не так давно я беседовал с англичанином, который сказал: «Нет-нет, я из Ланкашира, если говорить о самоидентификации». Если в этом смысле, то откуда вы?

В этом смысле я родился в Йоркшире… Но вы упускаете британскую составляющую. «Британец» – нечто вроде официального обозначения, и если из британца вычесть шотландцев, ирландцев и валлийцев, получишь в качестве остатка англичан.

(Смеется.) То есть вы считаете себя британцем?

Ну конечно, у меня же британский паспорт.

В политическом смысле да, а если иметь в виду интеллектуальные истоки?

Когда я писал для еженедельника The Economist, я обычно отвечал, что я из The Economist. Мне кажется, что «английскость» – в чем-то необходимая, но совершенно недостаточная категория, потому что последние двести лет происходит своего рода переизобретение британскости – после заключения союза с Шотландией и консолидации с Ирландией. В ходе этого процесса шотландцам, ирландцам и валлийцам важно было утвердить свою национальную идентичность, собственную культуру, тогда как англичанам чисто тактически было выгодно не выдвигать никаких встречных национально-культурных запросов. Англичане – это народ, который стремится к тому, чтобы все это многообразие так или иначе функционировало и не распадалось. Но я не ответил на ваш вопрос. Я бы сказал, что идентифицирую себя с англоязычным миром, если можно так выразиться.

Большую часть своей жизни вы посвятили двум вещам – журналистике и финансово-экономическим вопросам. Весьма сомнительные занятия, с моей точки зрения. Журналисты как класс мне представляются в целом малообразованными людьми, рассуждающими о вещах, в которых они не разбираются, и производящими массу второсортной продукции, которую потребляет большинство, не знающее даже того, что знают журналисты. Значимость экономики, на мой взгляд, с середины XX века настолько раздута, что она стала влиять на принятие политических решений, хотя экономическими соображениями можно объяснить лишь узкий сектор общественной жизни. Не могли бы вы показать мне, где я ошибаюсь в оценке, во-первых, журналистики, а во-вторых, господства экономического элемента в общественных дискуссиях?

Все, что вы сказали, мне кажется верным. Но тут вот что нужно принимать во внимание. На мой взгляд, мы как-то колоссально недооцениваем или как минимум слишком редко вспоминаем о том, что, получая больше X, мы на выходе имеем меньше Y и что нельзя иметь А, не имея В. Вы говорите, что журналисты пишут о том, чего не знают. Но как можно ожидать от них чего-то другого, если им платят за то, что они пишут обо всем, что появляется в новостных лентах? Им приходится писать по два-три никак между собой не связанных материала в день. Они по необходимости многостаночники. Но я согласен: о чем бы ни шла речь, лучше всего об этом расскажет человек, который непосредственно этим занимается. В новом мире интернет-блогов можно читать юриста, специализирующегося на конкурентном праве, который пишет о конкурентном праве, или физика-ядерщика, который пишет о ядерной физике; нечего удивляться, что такие тексты кажутся более достоверными и точными до последних деталей. Но тогда мы начинаем воспринимать традиционную профессиональную печатную журналистику как отрасль, золотой век которой начался лет 150 назад или около того, и начался потому, что так сложились внешние производственные факторы, а именно возможность печатать что-то и продавать рекламу. Газеты ведь очень выгодный бизнес: можно было нанять кучу людей, и они тут же занимали центральное место в политическом устройстве конкретной страны. Сейчас эта модель перестает работать.

Уже лет 15–20 как перестала.

Да, на протяжении последних десяти лет можно было вообще не читать газеты, но время от времени возникают ситуации – как в случае брекзита в Великобритании или как сейчас в Америке, – когда тебе просто необходима газета, собирающая весь материал вместе, обозначающая какие-то вехи и дающая элементарные этические оценки. В такие моменты ты вдруг снова осознаешь, каким чудесным изобретением являются газеты. Так что да, журналисты в большинстве своем недостаточно разбираются в том, о чем они пишут в каждый конкретный момент. Тем не менее люди по большей части почему-то не считают это достаточным основанием, чтобы не доверять газете в целом. Мы как бы понимаем, что несмотря на то, что в любой статье могут быть ошибки и недопонимание сути, проект в целом служит полезной цели в качестве некоей страховки.

Хорошо. И второй пункт – финансово-экономические соображения, в свете которых теперь только и рассматривают общество.

Какой-то экономической деятельностью человек всегда занимался – будь то охота на диких животных или сельское хозяйство, торговля и т.д. Мне кажется, что отвращение, о котором вы говорили, вызвано деньгами, тем, что всему дается какое-то финансовое выражение, все приобретает рыночный характер. На каком-то уровне большинству из нас деньги неприятны. Публицисты рассуждают о «сомнительных» рынках – таких, где покупки почему-то неизменно сопровождаются некоторым чувством омерзения: например, покупка почки для трансплантации. Хотя если правильно задать цену… В общем, единственная истина, которую экономистам, на мой взгляд, удалось установить, – это рыночный закон о том, что спрос и предложение можно привести в равновесие посредством ценового механизма.

И это единственный закон в экономике? (Смеется.)

Да, если считать законом то, что действует везде и всегда. Первое, что бросается в глаза, – это то, что экономисты не во всем между собой согласны, то есть в этом смысле никаких экономических законов быть не может. Ставить эксперименты на целых странах обычно не получается, если не считать маоистский Китай или Россию при Сталине. Остается наблюдать за происходящим и делать свои выводы. Но за отсутствием всеобъемлющей культуры экспериментирования вряд ли имеет смысл говорить о законах. То, что называют экономикой, по большей части гораздо ближе к психологии, просто вместо мысли здесь фигурируют деньги. В психологии принято думать, что людьми движут мысли и убеждения, а в экономике – что людьми движут деньги.

Вы говорите, что вот эта монетизация и маркетизация всего на свете может оказаться важнейшей чертой нашего времени. Что в результате теряется, что мы таким образом упускаем из виду?

На мой взгляд, обе эти идеи, монетизация и маркетизация, нашли свое высшее выражение в неолиберализме, а неолиберализм, грубо говоря, это просто красивое название для рыночного фундаментализма, требующего, насколько это возможно, поощрять конкуренцию в сфере поставок и потребления ресурсов и даже в предоставлении услуг по управлению обществом, – рыночный фундаментализм исходит из того, что конкуренция будет способствовать большей эффективности, в силу чего каждому от этого будет только лучше. Но это предполагает отказ от убежденности в том, что правительство все делает правильно. Если мы считаем, что конкуренция – наилучший подход к осуществлению какой бы то ни было деятельности, то систематическое урезание того, что каких-нибудь сто или пятьдесят лет назад считалось важнейшими задачами правительства, всего лишь вопрос времени. Мы уже давно поощряем людей к тому, чтобы они видели в себе корыстных, эгоистических индивидов, и вот теперь мы обнаружили – с некоторым запозданием, мне кажется, – что результатом неолиберальной политики оказывается очень опасная и абсолютно необратимая оссификация…

Оссификация?

Да, оссификация, закоснение – простите мне этот экономический термин. Это утрата мобильности, потому что если мы считаем, что общество упорядочивается посредством конкуренции, то получается, что те, кто одерживает верх, всегда лучшие, – получается какое-то право помазанника Божия: «Я достиг наибольшего успеха на этом рынке, значит, я лучше всех». Но что действительно крайне странно, так это… Мы говорили – условно – о некой коалиции, включающей в себя Давос, Goldman Sachs и…

Эти съезды лучших людей мира? (Ухмыляется.)

Это люди, которые захватили деньги и власть, причем их это нисколько не смущает, потому что они уверены, что по заслугам получили то, что они получили. В Goldman Sachs не найдется ни одного человека, который считал бы, что все это им досталось…

Случайно.

Именно. Везение полностью исключено из их интерпретации событий. Я знаю массу людей, которые объясняют свой провал неудачным стечением обстоятельств, но я ни разу не встречал человека, который объяснял бы случаем собственный успех. А если ты считаешь, что заслуженно добился того, что у тебя есть, а другие, у кого этого нет, просто этого не заслужили, то… Никого не удивляет, когда какой-нибудь американский миллиардер говорит, что заработал свои деньги и что тем самым выполняет очень важную для американского общества функцию, демонстрируя, что богатства можно достичь упорным трудом. И люди спокойно это съедают… Если людям действительно нравится такое положение дел, то мне тоже жаловаться не с руки. Но лично я считаю, что капитал – как частный, так и корпоративный – отхватил слишком много от государства.

Вы имеете в виду англо-саксонский мир или западную цивилизацию в целом?

Англо-саксонский мир в первую очередь. Мне кажется, в Германии, например, культура государственного служения и социальной ответственности гораздо сильнее. По поводу Франции не уверен.

Упор на эгоизм как необходимое условие будущего успеха имеет одно интересное последствие… В некоторых школах мысли их принято называть «рациональными агентами»: люди, действующие из эгоистических побуждений, действуют рационально. Получается, что и сама рациональность начинает пониматься как какая-то форма крайнего эгоизма. Такое понимание насаждается повсеместно.

Да. И как вам кажется, откуда это пошло?

Началось все с Самуэльсона, а некоторые представители Чикагской школы пошли даже дальше.

Что-то произошло между Джоном Мейнардом Кейнсом, который не то чтобы презирал бизнесменов, но считал их полезными идиотами, которые берут на себя серьезную часть работы по поддержанию функционирования общества, чтобы другие имели возможность читать книги, – и Самуэльсоном. Все вдруг предстало в совершенно ином свете; мы вдруг вернулись к какой-то конкуренции на федеральном уровне и почти примитивному накоплению.

Этих взглядов придерживалась ограниченная группа теоретиков, но они приобрели такое влияние, что теперь их взгляды кажутся истиной в последней инстанции: «Так устроен мир. Мы эгоистичные рациональные агенты». Но на протяжении последних десяти лет или даже больше эта картина разрушается.

Как далеко уходит эта мысль своими корнями? Можно возвести все эти вещи к теориям эволюции, но насколько мне известно, там до сих пор не разрешен спор о том, как осуществляется эволюция – на основе индивида или на основе группы. Но в обоих случаях просто реконструируется возможный ход событий, потому что мы не можем провести эксперимент в масштабах эволюционного времени. Но если ты не можешь прийти к однозначному заключению даже на уровне своих базовых научных постулатов, если ты не можешь решить, является человечество индивидуальным проектом или групповым, то совершенно не понятно, откуда ты взял этот исходный тезис, приравнивающий рациональность к эгоизму. Если групповая теория эволюции указывает, что сотрудничество внутри группы – это просвещенная форма эгоизма в том смысле, что в среднем она создает лучшие возможности для процветания всех членов группы, то сам этот принцип, приравнивающий эгоизм к рациональности, следует поставить под вопрос. Вполне возможно, что эгоисты как раз крайне опасны своей иррациональностью и могут привести к катастрофе все наше общество.

То есть может оказаться, что они не рациональны, а как раз иррациональны?

Ну если у нас есть американские миллиардеры, братья Кох, которые с огромным успехом спонсируют отрицание глобального потепления, и если изменение климата и в самом деле вошло в свою последнюю перед концом света фазу, то да. С помощью неолиберализма мы создали миф о рациональном индивиде; мы поставили человека в такое положение, что он способен разрушить весь мир, и теперь нужно признать: «Все верно. Именно так и работает свободный рынок».

(Смеется.)

Очевидно, что в этом случае всем заинтересованным важно отрицать научные данные, и именно эту деятельность по борьбе с наукой оплачивают богатые люди.

В картине, которую вы нарисовали, слишком много «если».

И какие там «если»?

Они касаются роли антропогенного фактора в изменении климата. Не очень ясно, до какой степени эти изменения вызваны человеческой деятельностью.

Это верно, но только в том случае, если вы хотите полной определенности.

Да, только если претендовать на абсолютную достоверность.

Которой попросту не существует, так ведь? То есть вопрос стоит так: есть ли хотя бы ничтожная вероятность того, что нас затягивает в необратимую спираль? Да, есть. Насколько велика эта вероятность? В этой точке мы, возможно, расходимся, но в любом случае если мы согласны, что находимся где-то в диапазоне между ничтожной и существенной вероятностью попадания в необратимую спираль, которая поставит крест на всем человечестве, то тогда как-то неправильно, с моей точки зрения, что мультимиллиардеры…

Занимаются пропагандой, развенчивая эту точку зрения.

Да. Но ведь чтобы это сделать, нужен не один человек. Для этого нужны тьмы и тьмы жадных, слабовольных, падких до денег людей, готовых передавать все это дальше. Мне кажется, что после – тут я гадаю – после Второй мировой войны, когда стало ясно, что военная будущность, а соответственно, и выживание и развитие отдельных стран почти полностью зависят от новых технологий, фундаментально изменился статус науки. Она ушла из университетов, где так или иначе была чистым экспериментаторством, и пришла в промышленность и сферу управления, где ее используют как инструмент, используют выборочно, чтобы поддержать или отвергнуть какие-то проекты, расставить какие-то приоритеты, определить круг актуальных вопросов. В отличие от ученых начала XX века, работавших в университетских лабораториях, нынешние очень неплохо получают, работая в интересах определенных групп. Не помню, кто это сказал, но «очень трудно убедить человека в том, что какая-то вещь – воплощение зла, если от этой вещи зависит его зарплата».

(Смеется.) И то, что есть хотя бы минимальная вероятность, что вирус, о котором все говорят в последние полгода, был произведен учеными в лаборатории, только укрепит недоверие к науке?

Ну, во-первых, наука нам необходима и для того, чтобы прекратить эпидемию и преодолеть ее последствия. А во-вторых, нечто подобное, все с этим согласны – или как минимум те, кто хоть чему-то учился, – просто не могло не случиться рано или поздно; самое смешное в этой пандемии то, что куда ни посмотри, везде обнаружишь правительственные доклады трехлетней или пятилетней давности, в которых говорится, что наиболее серьезной угрозой в данный момент является угроза пандемии, но поскольку эта угроза считалась маргинальной, никто этим не занимался.

То есть это было заранее известно, но никто не был к этому готов.

Да, и как общество, и как часть мира мы функционируем на пределе своих возможностей, на пределе своих знаний, на пределе того, что мы способны сделать. Как только возникает ситуация, когда люди вдруг начинают бояться друг друга, когда возникает необходимость ими управлять, система обнаруживает, что у нее нет для этого возможностей. Да и надо ли ими управлять? Я не знаю. Взять эпидемию гонконгского гриппа в 1968–1970 годах; последствия этой эпидемии в Америке были такие же, как сейчас, сто тысяч человек умерло, но что происходило в разгар этой эпидемии? Вудсток. Ну, наверное, они тоже об этом думали, но ничего подобного той реакции общества и тем правительственным предписаниям, которые мы наблюдаем сейчас, тогда не было.

Раз уж мы заговорили о науке, согласны ли вы (и до какой степени согласны) с тем, что важнейшим открытием науки XX века было наше неведение о человеческом неведении?

Это вечный процесс. Мне кажется, что величайшим моментом в открытии человеческого неведения был 1492 год, когда Колумб открыл целый мир, о существовании которого никто даже не подозревал.И мы знаем, что когда он туда попал, он думал, что он попал в совсем другое место.

Ну да. (Смеется.)

Мне интересно, нельзя ли сравнить с этим событием нашу текущую пандемию – в том смысле, что нам пришлось пересматривать собственные представления о мире и, что еще важнее, собственные представления о том, что наше руководство знает о мире; мы пересмотрели свои оценки в сторону радикального снижения. Когда я вижу Трампа по телевизору, я думаю с достаточной степенью уверенности: среди лидеров ведущих мировых держав есть человек глупее меня. Мне кажется, со времен Черненко мне такое в голову не приходило.

Со времен Черненко? (Смеется.)

Ну да, со времен Черненко. Пандемия прекрасно показала, что происходит, когда становятся очевидными идиотизм и невежество политиков. Предположим, у нас есть какие-то теории, объясняющие, почему сейчас мы отреагировали на пандемию совершенно иначе, чем американцы в 1968 году. Может быть такое, что сейчас люди уделяют гораздо больше внимания личной безопасности, чем тогда? Да, это возможно. Нам хочется чувствовать себя в безопасности, и мы заставим правительства подчиниться нашей воле. Но в то же время можно сказать, что это привело к тому, что во многих странах, и в особенности в Америке, был создан и наделен огромными полномочиями целый ряд ведомств, определяющих, что можно, а что нет, – главным образом я имею в виду американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), определяющее правила практически для всего, что хоть как-то связано со здоровьем и лечением. Мы создали это невероятно влиятельное ведомство, задающее правила для всего на свете, и тут вдруг случается кризис, когда они могли бы управлять всем вообще, когда любой вопрос должен был бы решаться с ними. Америкой вдруг начинает править Центр по контролю и профилактике заболеваемости (СDC) вместе с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). И что же происходит? Выясняется, что они не умеют управлять страной. Потому что никто никогда не думал, что они должны это делать. Для регулирующих ведомств характерен очень узкий взгляд на мир, у них ограниченная сфера ответственности, они не способны на компромиссы – они просто говорят, что вот таковы наши стандарты, все должно соответствовать нашим стандартам. И хотя мы обычно не слишком любим эти регулирующие ведомства, они для нас – нечто вроде бухгалтеров, клерков, они нам действительно нужны, нам нужно, чтобы они могли заставить нас прекратить делать то, что нам нравится. Ученых мы уважаем гораздо меньше, но, как мне кажется, мы наделяем их куда большей мудростью общего характера, чем та, какой они обладают. Космолог не обязан уметь запускать космические корабли, и эпидемиолог, соответственно, не должен уметь справляться с эпидемиями. Но тут надо добавить одну вещь. В Латвии, на мой взгляд, со всем этим справились очень хорошо, мне очень повезло на время пандемии оказаться именно здесь.

Ну да, трудно придумать, где еще было бы лучше оказаться в такое время.

Были очень понятные правила, которые всюду объясняли и очень вежливо проводили в жизнь. В разгар пандемии супермаркеты работали, там все было. Было несколько дней, когда люди покупали больше обычного, но торговые сети с этим быстро справились. Трамваи ходили как положено, по расписанию, что как бы свидетельствовало, что город функционирует в нормальном режиме. И дети мои очень быстро приспособились к дистанционному обучению, все было гладко: вчера они ходили в школу, сегодня уже делали все то же самое дома. Все прошло без сучка без задоринки. Снимаю шляпу. Можно по-разному оценивать работу правительства, но бывают кризисные моменты, и тут Латвия, как мне кажется, действовала на пять с плюсом.

Возвращаясь к монетизации и маркетизации как главным чертам современности, должен напомнить вам, что ваш оптимистический взгляд на Балтийские республики был поставлен под сомнение…

Когда это было?

Одиннадцать лет назад, когда наш журнал брал у вас интервью. Вы тогда сказали, что ваша вера в человеческую природу поколеблена.

Да.

И вот мне интересно, связано ли это с процессом монетизации и маркетизации, а если нет, то что же подорвало вашу веру в человеческую природу?

Шоком, моральным шоком, для меня оказался кризис 2008 года. На самом деле меня шокировала собственная наивность: наивно думать, что даже когда люди становятся обладателями колоссальных богатств и приобретают огромную власть, они тем не менее сохраняют те же базовые мотивации, основные инстинкты солидарности, милосердия, сотрудничества – назовите это как хотите. Финансовый обвал был своего рода уроком, он показал, как финансовый сектор… не хочется говорить, что он ободрал общество как липку, потому что само общество в этом участвовало, но финансовый сектор высосал из общества колоссальное количество денег без всякой оглядки на то, способно ли общество на такие жертвы. Бедные слои населения были задавлены ипотечными платежами, которые они в любом случае платить не могли. В каком-то смысле они просто скрылись с этими деньгами, отдавать их они не собирались. Когда банки увидели эти убытки, они решили переложить их на плечи налогоплательщиков. И в то же самое время они требовали налоговых льгот для самих себя – просто на том основании, что это якобы поможет им восстановить их бизнес. Для меня это был своего рода интенсивный курс, в ходе которого я смог оценить всю глубину порочности и жадности банкиров, а потом, когда правительства огласили свои меры поддержки, я прошел интенсивный курс по захвату госуправления банками и корпорациями. Во время пандемии мы видели примерно то же самое: колоссальный стимулирующий пакет в общем и целом ушел корпорациям, которые совершенно не умели пользоваться своим капиталом, потому что если бы в последние десять лет они вели себя разумно, у них были бы ресурсы как раз на случай подобного рода неприятностей. Но как бы там ни было, поскольку я тридцать лет проработал в The Economist и Financial Times, я воспринимал их историю как свою, я им верил. Чего я не понимал, так это того, что в какой-то момент, судя по всему, ты получаешь такое богатство и такую власть, что перестаешь идентифицировать себя с широкими массами и начинаешь идентифицировать с куда более узкой группой очень богатых людей.

То есть получается, что в каком-то смысле финансовый кризис разбил все ваши представления о том, как функционирует человеческое общество? Иначе почему бы вы стали описывать это в терминах утраты веры в человечество?

Потому что лично я инстинктивным образом придерживаюсь групповой версии эволюции. Мне кажется, что люди преуспевают, участвуя в прогрессе всего общества, и что так или иначе есть какой-то механизм, мне лично невидимый, который заставляет человека вносить какой-то минимальный вклад в успех общества, к которому он принадлежит. Мне казалось, что каким бы богатым, успешным или эгоистичным ни был конкретный человек, он тем не менее будет ограничивать свой эгоизм. В общем-то это старая дилемма утилитаризма, так ведь? Это все равно что сказать: расстрел этих десяти человек доставил мне такое удовольствие, что, на мой взгляд, оно превосходит все их страдания, вместе взятые.

Привет Питеру Сингеру! (Смеется.)

Однако с чем-то вроде этого мы и сталкиваемся, когда видим невероятное неравенство в распределении богатств. Сейчас есть люди, богатство и власть которых наносят ущерб обществу в целом. Это создает конфликты, это придает слишком много веса их личным взглядам и просто их личности. Но противопоставить этому нечего – ни изнутри самих этих людей, ни изнутри общества. Так что теперь я считаю, что люди будут потакать своему эгоизму, пока не погибнут сами и не утянут за собой всех остальных. Раньше я так не думал. Считается ли это достаточно важным изменением в человеческой…

Да, считается. (Смеется.) Помимо этого фундаментального сдвига, который заставил вас думать, что человечество из чистого эгоизма способно уничтожить само себя, как последние десять лет изменили ваше понимание мира финансов и рынка в целом?

Начну с того, что я большой поклонник Дэвида Грэбера – его книга «Долг: первые пять тысяч лет истории» мне представляется крайне важной. Она ставит под вопрос все то, что казалось общепринятым со времен Адама Смита. Я верю в рынки, я покупаю, я продаю. Но в то же время я верю, что рост финансового сектора – наверное, начиная с середины 1980-х, рост прямых инвестиций, рост инвестиционнобанковской деятельности, рост частной торговли… Это ведь по большому счету совершенно новая отрасль. Создают ли банки хоть что-нибудь? Я ни с чем таким не сталкивался. Создают ли они хоть что-то, что представляло бы какую-то общую для всех ценность? Я ничего такого не вижу. То есть деньги, с которыми они связаны, и богатство их владельцев не могут быть ничем иным, как деньгами, высосанными из других, производительных частей экономики. А что же тогда они делают? Помимо того, что они лоббируют нормы, усложняющие ведение бизнеса для других, что еще делают банки? Грубо говоря, они обмениваются бумажками, так ведь?

Даже не бумажками, а циферками на экране.

Ну да, правильно.

Но ведь историческое оправдание их деятельности состоит в том, что они вливают кровь в экономику.

Да, но теперь это уже не так. Что в наши дни представляет собой компания, как вы думаете? В XX веке было просто: ты хотел что-то производить, и для этого тебе нужно было большое количество твердой «крови». Отсюда вероятность, что тебе понадобится занять деньги в банке или получить деньги от инвесторов под строительство фабрики или…

Ну да, это история. Но почему вы говорите, что банки не выполняют никаких полезных функций?

Потому что они инвестируют ради собственной прибыли и торгуют ради собственной прибыли.

А что в этом плохого? Любая компания работает ради прибыли.

Верно, но то, что все деньги сосредоточены в банках, наделяет их диспропорциональной властью. А если банки – главная сила в экономике, если они на деле пишут законы и содержат собственных политиков, тогда вся остальная экономика перед ними практически беззащитна.

И так обстоят дела по всему миру?

Весь рынок прямых инвестиций, а это, пожалуй, крупнейшая в мире отрасль, представляет собой группу богачей, которые занимают деньги на покупку компаний, чтобы потом закрыть эти компании или урезать зарплаты. Когда ты пытаешься вести бизнес, не забывая о социальной ответственности, ты по определению в чем-то неэффективен, и это делает тебя уязвимым – ты с большей вероятностью попадешь под контроль каких-нибудь частных акционеров, которые заложат всю твою собственность и сократят до минимума зарплаты всех твоих сотрудников. А в конце концов компания обанкротится – из-за того, что она изначально была куплена в долг.

Вы утверждаете, что банки стали по сути всесильными, что они покупают политиков и т.д. Я спрашиваю: это уже сейчас происходит по всему миру или это только потенциальная опасность?

Я описываю то, что, на мой взгляд, происходит в Великобритании и США. Латвию я знаю недостаточно хорошо, чтобы обсуждать такие вещи. То есть получается, что богатый мощный банк может платить кому угодно по миллиону, по два миллиона, по пять, десять миллионов долларов в год. Там сама бизнес-модель так устроена, что ты нанимаешь вышедших в отставку политиков, чтобы они открыли тебе нужные двери и повлияли на кого нужно в твоих интересах. На мой взгляд, захват банками части государственных функций ведет к тому, что действующие политики начинают строить свое поведение с оглядкой на получение максимально высокооплачиваемой должности после отставки. Именно так и строятся карьеры: я иду в политику, работать нужно будет хорошо, потому что никому потом не захочется иметь дело с покрытым позором чиновником. Чем результативнее я буду как политик, тем большую ценность я буду представлять для финансовой институции, которая наймет меня, когда я покину свой пост. Маргарет Тэтчер после своей отставки получала колоссальные деньги от табачной компании Philip Morris. Джон Мейджор – после того как ушел на пенсию – был высокооплачиваемым советником в Carlyle Group. Тони Блэр был платным консультантом (а может, и до сих пор им остается) в JP Morgan. Джордж Осборн перешел на работу в BlackRock, американскую инвестиционную компанию.

…которая теперь пришла и в Латвию. Но если сравнить эту систему с китайской, например, или с российской, то есть с системами, обладающими – скажем, простоты ради – определенной идеологией, будь то национализм или коммунизм, то как вам кажется, идеология там – просто камуфляж или в России и в Китае другие системы?

Мы на Западе привыкли переоценивать роль идей и недооценивать роль институций. Я всю жизнь был большим поклонником Исайи Берлина, но даже я пришел к убеждению, что институции… Я бы не сказал, что они важнее, но то, что их недооценивают, это точно. То, что Китай утверждает, что он коммунистическая диктатура, и то, что Россия называет себя демократией, не имеет, на мой взгляд, особого значения по сравнению с институциональным устройством этих стран. Институциональная структура Китая, как мне кажется, гораздо сильнее, устойчивее и эффективнее, чем мы готовы признать. В России очень сильный лидер, но то, что обеспечивает ему эту силу, а именно централизация власти, как раз ослабляет институты управления.

Давайте сравним китайскую модель и ту, что вы описали в качестве британской и американской, где балом правят банкиры. Какая хуже?

Я либерал локкианского толка, а значит, я считаю, что, во-первых, человек имеет право на личную свободу действий, ограниченную лишь свободой действий другого, и, во-вторых, что между политическим либерализмом и процветанием экономики есть некоторая корреляция. Так вот, Локк ясно говорит, что не смог доказать, что одно является необходимым следствием другого, и у меня те же ощущения. Я бы сказал, что я на 85 процентов уверен, что в долгосрочной перспективе демократия – наилучшая гарантия для процветания человека, в том числе и для экономического. Однако будь я марсианином, который только что прилетел на Землю, включил телевизор и увидел, что происходит в американских городах и что происходит в Китае, то мне бы, конечно, захотелось прочитать очень серьезное исследование о том, почему считается, что в Америке лучше.

(Смеется.)

Но в китайской модели можно увидеть вещи, которые в каком-то смысле соответствуют Локку. Понятно, что там будет много незаконного лоббизма и поисков каких-то государственных льгот или монопольных привилегий, но как минимум на понятийном уровне бизнес и госуправление в Китае разделены. То есть там у тебя есть две иерархии, и политическая иерархия стоит выше. Тогда как в американской модели мы видим огромное количество неожиданных или непредусмотренных результатов: если ты преследуешь собственные эгоистические цели через политическую систему, ты обязательно создашь бесконечное количество экстерналий, которые тебе не нужны. Допустим, у тебя в США хорошо налажено производство, например, респираторов – к чему ты в таком случае будешь стремиться? Тебе наверняка захочется заполучить монополию на производство респираторов, поэтому, скорее всего, ты уронишь цену и начнешь скупать всех своих конкурентов, а как только заполучишь весь рынок, задерешь цены и сократишь производство, после чего заплатишь кому-нибудь в Конгрессе, чтобы он внес законопроект, предписывающий американским госучреждениям пользоваться исключительно масками с такими-то и такими-то характеристиками. Это значит, что в случае кризиса потребуется полное производственное и законодательное обнуление, чтобы все-таки наладить поставки респираторов. То есть один эгоист, который в попытке достичь своей мелкой цели обязывает всю страну подчиняться определенному закону, может создать жуткие, совершенно ужасные последствия.

Вы провели несколько лет в Гонконге и Сингапуре…

Нет, десять лет я прожил в Гонконге.

Но вы интересовались тем, что происходит в Сингапуре, так ведь?

Да.

В последние 25 лет латвийские политики, приходившие к власти или стремившиеся к ней, часто называли Сингапур в качестве примера, которому Латвия должна следовать. Как вам кажется, есть ли хоть какая-то вероятность, что здесь можно повторить нечто вроде сингапурской истории?

На мой взгляд, Сингапур мог бы пoслужить для Латвии очень ценным примером, но не в том смысле, что здесь нужно повторять что-то из того, что было сделано там. Что я имею в виду: Латвия, как и Сингапур, начала свою жизнь – ну или, как в случае Латвии, восстановила свою независимость – в условиях серьезной геополитической незащищенности. Сингапуру удалось защитить себя, он стал практически неуязвимым, потому что все им восхищаются. С этим считаются даже в Китае. Чем больше тобой восхищаются, тем большему числу людей есть до тебя дело и тем большую цену придется заплатить стране с хищническими намерениями, если она решится напасть на тебя и уничтожить. До отвратительной страны, которая никому не нравится…

Никому не будет дела.

Чаще всего речь не идет о захвате или присоединении, обычно осуществляется какой-то подрыв независимости, это происходит все время, и никого на самом деле это не волнует. А ты сам-то что сделал для мира? Но если на протяжении двадцати лет постоянно твердить: «Вот как на самом деле нужно строить государство», то так просто уже не отмахнуться.

Я бы хотел ненадолго вернуться к Латвии. Имея в виду ваш огромный опыт в разных странах и разных системах, какую модель вы бы рекомендовали Латвии в качестве примера для подражания?

Страны по большей части не любят подражать другим странам. Апелляция к национальным особенностям хороша тем, что обеспечивает прикрытие эгоистическим или некомпетентным действиям правителей. Поэтому мне кажется, что лучше взять какие-то особые удачные черты отдельных стран и, абстрагировав их, как-то тихо и незаметно встроить в местную политическую модель. Цель, как я уже сказал, в том, чтобы тобой восхищались во всем мире. Это значит, что нужно быть непропорционально влиятельным в международной дипломатии, с другими странами нужно вести себя так, как будто ты какой-нибудь консультант из Гарвардской школы бизнеса. Как это сделать? Может, сейчас Латвии проще всего добиться всеобщего восхищения, взявшись за развитие лесного хозяйства… Сейчас же нам всем хочется, чтобы было больше деревьев, – ну и отлично, давайте дадим миру больше деревьев, давайте наладим систематическое освещение того, как мы высаживаем деревья, давайте покажем, чему другим странам у нас можно научиться. Почему бы не стать лесной столицей мира?

(Усмехается.) Действительно, почему бы и нет?

Нет, я серьезно, я на самом деле совершенно не шучу. В Латвии и так 48 процентов территории покрыто лесами и еще 15 процентов – болотами. Из этого надо извлекать пользу – хотя бы в порядке приятного дополнения к архитектуре модерна.

(Смеется.)

Но еще одна черта сингапурской модели – это лидер-визионер. Наверное, это нужно в качестве первого шага, трудно же вести за собой общество, не имея какого-то грандиозного видения будущего… Хотя нет, простите, это слишком грубое обобщение. Проще вести за собой общество, когда ты можешь нарисовать четкую и привлекательную картину, к реализации которой оно идет, – именно это я имею в виду под лидером-визионером. Поскольку в Сингапуре Ли Куан Ю практически всеми воспринимался в качестве такового и это его видение очень быстро стало приносить результаты, уже лет через пять было очевидно, что люди стали жить лучше. Когда работа государственных органов радикально улучшается, а уровень коррупции, с которой сталкиваются рядовые граждане, падает до нуля, ты начинаешь думать, что, пожалуй, этот товарищ знает, что делает. Значит, сначала нужно найти лидера-визионера, а потом заслужить восхищение всего мира. Что может быть проще?

Да, ничего сложного. Говно вопрос. (Смеется.)

Я не так глубоко осведомлен о том, как в Латвии принимаются важнейшие решения государственного уровня, но мне не раз казалось, что их принимают не здесь, а в Брюсселе или Вашингтоне. В качестве примера можно привести влияние американских регуляторов на то, что происходит в местной банковской системе, результаты очень даже заметные.

На эту тему я много что могу сказать. Но давайте ненадолго остановимся на том, что можно поправить в этом государстве, не ссылаясь на установки и правила Брюсселя. Вот я читаю в «Диене», в совершенно прямолинейной новостной статье, что часть бюджета любой крупной государственно-муниципальной стройки – по меньшей мере в Риге – перераспределяется политическим партиям по более или менее согласованной схеме. Бывают, наверное, ситуации, в которых к коррупции можно отнестись терпимо, потому что она дает возможность сделать что-нибудь хорошее гораздо быстрее. Но в случае Латвии я не вижу никакой пользы от того, что деньги изымаются из строительных бюджетов и передаются политическим партиям, а качество возводимых зданий при этом ухудшается. На этом можно поставить точку. Я был несколько ошарашен тем, что такое можно прочитать в газете.

Ясно. К этому мне добавить нечего.

Вы читали «Разговоры в гостинице “Rīdzene”» в журнале Ir? Вам не показалось странным, что такое можно прочитать в прессе?

Я не слишком высокого мнения о газетах и о том, что там можно писать и чего нельзя.

Но в данном случае источником было Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, насколько я понимаю. Общенациональный журнал печатает расшифровку разговоров, записанных службой безопасности, подлинность которых никто пока не оспорил, и речь в них идет о том, как некая группа людей выводит из-под государственного контроля активы и средства примерно с тех пор, как Латвия восстановила независимость. И что происходит дальше? Ничего. Все это продолжает делаться фактически в открытую.

Но если вернуться к финансовым правилам, вводимым из-за рубежа, то, как мне кажется…

Был латвийский банк, отмывавший деньги для Северной Кореи, и американцам это не понравилось. Потом американцев несколько обеспокоил процент нерезидентов, имеющих счета в латвийской банковской системе.

Не просто нерезидентов, а особого типа нерезидентов – людей из стран, расположенных к востоку от Латвии.

Ну да. Соответственно, банки, предчувствуя неладное, решают сократить долю своих клиентов-нерезидентов, часто произвольно отказываясь открывать новые счета или закрывая уже существующие. С этой проблемой, насколько я знаю, столкнулись многие: бизнесмены не могут открыть здесь счет, потому что банки требуют отчитаться о доходах за всю жизнь. Тут я говорю, исходя из собственного опыта. На протяжении двадцати лет я был клиентом Swedbank, и тем не менее они закрыли мой счет…

На основании чего?

На основании того, что я не представил им документы о происхождении денег, которые я перевел сюда, чтобы купить квартиру. На мой взгляд, я эти документы им представил, но в Swedbank думают иначе, однако суть в том, что вот он я, клиент, к которому на протяжении двадцати лет у банка не было претензий, и в один прекрасный день они мне говорят, что закрывают мой счет по закону об отмывании денег, потому что… просто потому что могут.

(Смеется.) И какой вывод вы из этого делаете?

Вывод я делаю такой: я заключаю, что Swedbank и Danske Bank занимались в Балтийских республиках отмыванием денег во всемирно-исторических масштабах в промежутке, скажем, между 2010 и 2018 годами. Их уличили – сначала Danske Bank, потом Swedbank. Американцы навалились главным образом из-за того, что речь шла о северокорейском банке, я ссылаюсь в данном случае на расследование о Swedbank, проведенное британской юридической фирмой Clifford Chance. Мошенникам удалось одурачить Swedbank, потому что у него много региональных представительств, каждое со своей командой управляющих, и отдельные команды для частных и корпоративных клиентов. Схема отмывания включала в себя бесконечные переводы внутри Swedbank через представительства в разных странах, чтобы к моменту вывода этих денег никто ни в Swedbank, ни за его пределами уже не помнил, откуда они пришли и куда они делись. Но это имело побочный эффект: на серверах банка сохранилось дикое количество внутренних имейлов, в которых разные люди из разных отделений предупреждают: «Следите за этими деньгами! Вам пришел миллиард евро от “Микки Маус Тарту”»… Когда в Швеции разгорелся скандал, банк заказал расследование; они сказали: «Возможно, у нас что-то действительно пошло не так, мы привлечем к работе дорогую юридическую контору, она разберется, в чем была ошибка» – для корпораций это стандартная процедура. Ты заказываешь расследование, расследование требует много времени, может тянуться целый год, соответственно, ты можешь как минимум год отказываться от любых комментариев под тем предлогом, что идет расследование. Вся надежда на то, что к концу этого года скандал уляжется и все обо всем забудут. Что примерно и произошло в данном случае.

Вам не кажется, что назначение бывшего главного экономиста латвийского отделения Swedbank главой Центрального банка Латвии было в этом свете не вполне удачным решением?

Признаться, я был удивлен. В тот момент отчет Clifford Chance еще не был опубликован, но когда я узнал об этом назначении, я подумал, что, может, после Римшевича следовало бы озаботиться поиском со всех сторон безупречного кандидата на этот пост. Но этого, на мой взгляд, не произошло. Ну то есть если кому-то очень хотелось поставить во главе Центробанка Латвии человека, который умудрился не заметить, что у него в банке действует исторического масштаба схема отмывания денег, то тогда, конечно, лучшего кандидата, чем Мартиньш Казакс, не найти…

Какие три совета вы бы дали местному руководству касательно улучшения репутации Латвии в долгосрочной перспективе?

Ну во-первых, в Центробанке в его нынешнем виде слишком много сотрудников. Он ведь ничего не делает, валюты, которой он должен был бы заниматься, просто нет. Я довольно долго считал, что Центробанк надо просто упразднить. Глава Центробанка, конечно, нужен, потому что кто-то должен ездить во Франкфурт, но во всем остальном нет никакой необходимости. Вполне достаточно главы Центробанка – ну, можно дать ему секретаря. Тем не менее, раз в этом учреждении уже работает столько людей, я бы предложил создать счета в латвийском Центральном банке для всех без исключения жителей страны и для всех работающих в стране компаний – просто взяв данные из государственных реестров. Таким образом, у всех будут счета в Центробанке, система платежей будет невероятно удобной, мгновенной, потому что у всех счета в одном банке, при этом сам банк некоммерческий, драть с вкладчиков три шкуры никто не будет. Значит, у всех счета в Центробанке, это дешево, все налажено, все работает, все остальные банки закрываются, а все их сотрудники находят себе какие-то более полезные занятия. Потом, через год-другой, можно допустить на рынок пару новых банков, предоставляющих услуги, которые Центробанк не предоставляет.

Но разве на протяжении этих двух лет никому не нужны будут кредиты?

Надо посмотреть на цифры, но у меня сложилось впечатление, что корпорации в этой банковской системе являются чистыми вкладчиками, а не чистыми кредиторами. Сама идея, что банки выдают кредиты для производства, давно стала иллюзией.

Значит, в этом и состоят ваши три совета?

Ну да. Но мне кажется, не получится сделать, как я предлагаю, потому что по закону Евросоюза банк, имеющий лицензию в одной стране ЕС, может вести дела в любой другой стране ЕС. То есть можно будет отнять лицензии только у латвийских банков в Латвии, а не допустить на рынок банки из других европейских стран будет невозможно.

Вы не видите некоторой несоразмерности в том, что один банк заставили самоликвидироваться, тогда как главного экономиста другого банка избрали главой Центробанка?

Самое смешное, что Swedbank был на самом деле банком-корреспондентом для ликвидированного банка. Банк типа ABLV глобальным игроком не является, поэтому у них был счет в Swedbank и они вели дела через этот счет, и этот самый счет был закрыт то ли в тот день, когда американцы объявили, что собираются выбросить ABLV из банковской системы, то ли за день до этого. Swedbank не видел ничего порочного в том, чтобы иметь дела с ABLV, пока американцы не превратили это в вопрос геополитической важности.

Личная жизнь привела вас в Латвию. По какой-то причине вам здесь понравилось – по крайней мере, вы сами несколько раз так говорили.

Не «по какой-то причине», а просто мне здесь нравится.

Что вам здесь нравится?

Я особенно привязался к Риге. На мой взгляд, миллион человек населения – идеальный размер для города: этого достаточно, чтобы создать разнообразие, необходимое для цивилизованной жизни, но слишком мало, чтобы в этом городе потеряться, испытывать постоянный стресс и впасть в депрессию. По Риге можно ходить пешком. Можно встретить на углу знакомого, возникает мощное чувство причастности. Мне нравится путешествовать, нравится удивляться чему-то неожиданному, но во время пандемии я был страшно счастлив, что оказался именно здесь: если уж сидеть где-то взаперти в течение трех месяцев, то лучше здесь, чем даже в Британии.

Лет пятнадцать назад один нубиец, с которым я познакомился в Египте, приехал в Латвию, это была его первая поездка за границу. Я спросил его о впечатлениях, и он сказал: «Вообще нет пустыни. Зеленая страна, вообще без пустыни». Как бы вы описали эту страну?

Страны – очень сложная вещь, тут обобщать нельзя. Мне очень нравится здесь жить, учитывая, какой уровень жизни я могу здесь себе позволить. Но проблема в том, что хорошее всегда одинаково хорошо, а все плохое – плохо по-разному, потому что когда мы видим что-то плохое, нам сразу хочется понять, как это можно улучшить, и тогда обязательно возникают какие-то особенности. А когда мы видим что-то хорошее, мы просто думаем: «Как хорошо!» – и ничего с этим делать не собираемся. Когда рецензируешь книги, это огромная проблема, вы не находите?

Ну да, если книга хорошая, то она хорошая.

И по-английски у нас будет хорошо, если три слова: «замечательная», «блестящая», «выдающаяся». Интересно, только когда книгу ругают, все гениальные рецензии – по определению критические. В основе своей мое понимание этой страны сформировалось при первом знакомстве, то есть примерно в 1995 году: я был поражен, с каким достоинством люди пытались справиться с наследием советского времени, как страстно им хотелось построить хорошую страну. Мне кажется, этот поразительно спокойный переход, в котором мог участвовать каждый, был возможен только благодаря какой-то особой социальной одаренности жителей Балтийских республик. Я не утверждаю, что с тех пор все шло замечательно, но для меня это было определяющим впечатлением.

Заметили ли вы какие-то упущенные за эти годы возможности, что-то, чего уже не вернуть?

Не уверен, что такое вообще бывает. У меня есть такая теория, что индивидуальность страны формируется примерно за пятьдесят лет.

За пятьдесят лет?

Я бы сказал, что да. Если попытаться объяснить почему… Можно сколько угодно ужасаться тому, что происходило в нацистской Германии в 1939–1945 годах, но при всем при этом к 1995 году мое мнение о Германии будет складываться вне всякой связи с тем, что я думаю о нацистской Германии. И та же история с Японией. Советский период был достаточно долгим, чтобы фундаментально изменить характер России как страны, и пока явной перестройки этого характера не видно. Советская оккупация Латвии была жуткой и длительной, но не настолько длительной, чтобы подчистую уничтожить память о былой Латвии, сохранилась история, вполне пригодная для того, чтобы строить на ней дальнейшую жизнь, поэтому за десять лет стране удалось консолидироваться, стало понятно, что никаких других целей, кроме как стать частью европейской демократии – довольно либеральной все-таки демократии, – она перед собой не ставит.

В то время, когда Латвия вошла в состав ЕС, вы считали Евросоюз, если я правильно понял, в высшей степени искусственной структурой, рано или поздно обреченной на развал. Как вы сейчас относитесь к этой искусственной структуре, целью которой было поддержание мира в Европе?

Ну, мир в Европе она поддерживает. К тому же все структуры искусственны.

(Смеется.) Как и все страны, да? Кроме островов, конечно.

Ну нет, мне кажется, что есть географически естественные страны. Другой вопрос, существуют ли географически естественные народы.Евросоюз мне представляется одним из величайших, самых успешных, наиболее амбициозных и благородных политических проектов нашего времени. Он действительно консолидировал страны Западной Европы до такой степени, что конфликт между ними теперь просто не представить; кроме того, он многое сделал для того, чтобы помочь посткоммунистическим странам приспособиться к западноевропейской модели. После чего выяснилось, что важнейшие его задачи решены. Я недоволен не тем, чего достиг Евросоюз, – я недоволен им, потому что верю, что всегда можно сделать что-то еще, и если мы не видим очевидных «еще», то нам следует их придумать. А когда у тебя есть то, что по сути является бюрократией, и эта бюрократия начинает искать, чем бы ей еще заняться, создается опасная ситуация, потому что бюрократии создаются для того, чтобы выполнять какую-то определенную работу, и выполнять ее эффективно.

Зачем вы написали конституцию Европейского союза?

Европейский союз создавал собственную конституцию, и мне показалось, что чем ждать, пока ее напишет Жискар д’Эстен, и потом с ней спорить, лучше предложить для всеобщего обсуждения собственный вариант.

И этот ваш вариант имел какое-то влияние?

К нему отнеслись серьезно. Ну и потом, на свете не так много людей, которые могут похвастаться тем, что написали конституцию.

Немного, особенно за пределами круга конституционных юристов. Ваша конституция давала право любому государству-члену выйти из ЕС, когда ему заблагорассудится.

Ну да. В конституции такое было бы неуместно, но в тот момент меня занимала такая модель… Вы знаете, что Уимблдон и Альберт-холл в Лондоне строились на деньги от продажи дебентур – это нечто вроде обеспеченной ссуды. Вы вкладывали десять тысяч фунтов в строительство Альбертхолла, получая взамен право на постоянное пользование ложей в Альбертхолле. Но это право можно было продать. Таким образом, если вы вложили десять тысяч фунтов в строительство и Альберт-холл оказался впоследствии очень успешной площадкой, на которой всегда происходит что-то интересное, вы могли продать свою дебентуру за миллион фунтов. И я предлагал дать возможность странам, желающим выйти из ЕС, продавать свое членство третьей стране, чтобы в результате ЕС состоял из стран, выше всего ценящих свое членство в нем. Если Великобритания не видит в своем членстве никакой ценности, а другая страна готова заплатить колоссальную сумму, чтобы войти в ЕС, то проиграем мы или выиграем от того, что это членство будет продано? Я не знаю. Можно думать, что платные члены будут вести себя иначе, чем страны-основательницы, но я бы считал, что если ты заплатил миллиарды евро, чтобы вступить в ЕС, ты будешь очень лояльным членом.

То есть Великобритания могла бы продать свое членство, например, Украине?

Это далекий от жизни мысленный эксперимент. Она могла бы продать его тому, кто предложит наибольшую цену.

Вы довольны тем, что Великобритания вышла из ЕС?

Я в ужасе от того, что произошло после этого. Во-первых, мне кажется, что назначить этот референдум было самым тупым политическим решением в истории страны со времен Суэцкого кризиса 1956 года, если не раньше. В общем, это было самое глупое решение из тех, что я видел в своей жизни. Скажем так: если очень хочется поляризовать и разозлить всю страну, то тогда, конечно, следует вынести на голосование самый острый, самый противоречивый вопрос, вопрос, связанный с национальностью, иммиграцией, распределением власти. А когда вопрос уже задан, какой тут может быть ответ? Джинн выпущен из бутылки, потому что ты разрешаешь той группе, которая окажется более многочисленной, воспользоваться моментом, который ты сам же ей и предоставил.

Но вы говорите, что вас привело в ужас все то, что случилось потом.

Во-первых, в ужас приводит некомпетентность, с которой британская администрация вела переговоры. Я почему-то думал – да просто потому, что очень высоко ценю профессионализм британских чиновников, – что если они еще не обо всем договорились, то очень быстро договорятся. И открывшийся нашим взорам бардак привел меня в шок. Складывается впечатление, что британские политики уж точно, но похоже, что и чиновники тоже, даже на уровне фактов не знают, какие функции выполняет Евросоюз, поэтому у них не было никаких реальных планов, чем все это можно заменить. Когда референдум только назначили, мне казалось, что Европейский союз как инструмент управления находится в упадке, что лучшие его дни в прошлом и что теперь бюрократия просто ищет, чем бы еще ей заняться.

Означает ли это, что Великобритания вовремя решила уйти?

Да, если бы сам выход был проведен профессионально. Я голосовал за выход, но теперь, когда я увидел, как плохо делалось все, что было после, и, осознав, что брекзит поддержали в основном люди, которых я считаю крайне правыми националистами и вообще людьми чрезвычайно неприятными, если бы была возможность все вернуть, я бы, конечно, проголосовал за сохранение членства.

В 2008 году вы создали сайт thebrowser.com, и это привело к тому… В какой-то момент вы сказали, что довольно долго читали по тысяче статей в день.

Просматривал. Я перестал их читать, когда они стали неинтересными.

То ли в шутку, то ли всерьез вы называли себя самым начитанным человеком в мире.

Я до сих пор называю себя самым начитанным. Никто меня пока не превзошел.

Трудно даже представить, кто мог бы сравниться. Соответственно, у вас лучше всего и спросить, какие вы заметили перемены в интеллектуальной сфере – в том виде, в каком она представлена в англоязычных публикациях – скажем, за последние десять лет. И в качестве постскриптума к этому вопросу: меня удивило, насколько слабым в интеллектуальном смысле оказался ответ на коронавирусный кризис в академических кругах…

На самом деле это не постскриптум, а весьма красноречивый факт. Со временем я изменил некоторые правила касательно того, какие публикации считать достойными рекомендации на The Browser, а какие нет. Одним из важнейших критериев для меня была идея непреходящей ценности написанного. Будет ли этот текст интересен или полезен через десять, через пятьдесят лет? Если приложить этот критерий к недавней пандемии, то никто, на мой взгляд, так и не предложил исчерпывающей интерпретации того, что с нами происходило, потому что случившееся с нами оказалось беспрецедентным. Все, что говорилось, все шаги, которые предпринимались, носили тактический характер, это были высказывания и действия на основе неполного знания. Пандемия заставила нас задуматься о том, сколь многого мы не знаем. Когда мы оглядываемся на последние несколько месяцев, мы тоже не можем сказать: «Ну теперь-то я понимаю!» Мы оглядываемся и говорим: «Боже, я даже не мог себе такого представить и не понимаю, к чему это может привести!» Чаще всего мы можем построить какой-то убедительный нарратив касательно происходящего в данный момент, опираясь на какие-то архетипические мифы или исторические параллели. Но в ходе этой пандемии мы растеряли все нарративы, нам ничего не оставалось, как потреблять сырую информацию. По всему миру люди сидят и читают, сколько человек заболело и умерло за предыдущий день. Представьте себе, что вы интересуетесь экономикой и единственное, что вы можете, – это просматривать сырую статистику по объемам производства…

Зачем вы так много читаете?

Это просто работа. Я бы и так много читал, но сейчас я читаю по-другому, потому что я читаю, чтобы создать чтото свое.

Что вам по-прежнему любопытно? Что бы вам хотелось выяснить, если вам все еще хочется что-то выяснить?

На этот вопрос есть банальный ответ. Мне кажется, самой интересной ненаписанной историей в мире сегодня является… Их на самом деле две. Первая – состояние Путина и как ему удастся его сохранить, когда он лишится власти. Собственно, поэтому меня так интересует Swedbank. По отчету Clifford Chance видно, что они на самом деле дико боятся своего клиента. В отчете они не называют олигархические группы, о которых идет речь, потому что, конечно же, неприкосновенность частной жизни преступников важнее общественных интересов, поэтому там говорится о «высокорисковом клиенте 1» и «высокорисковом клиенте 2». Кто это высокорисковый клиент 1? Мы не знаем, но очевидно, что они до чертиков боятся этого человека. Вторая интересная вещь – это создание биткоина. На мой взгляд, биткоин – это экономика уровня Нобелевской премии. Прорывы в теории денег случаются раз в три-четыре столетия, и это, как мне кажется, один из них. Так что если бы я был в два раза моложе, в два раза умнее и если бы была приличная газета, то вот две истории, которыми бы я занялся. Но на более общем уровне моя самая плодотворная интеллектуальная деятельность в настоящий момент – это общение с моим 11-летним сыном: интересно следить, как он открывает мир, наблюдать, как его вопросы о мире, ответить на которые мне было сложно разве что в чисто фактическом смысле, превращаются в вопросы фундаментальные, универсальные: а почему люди так себя ведут? То же самое происходит в публичной сфере: мы все время спрашиваем, что происходит. И почему это происходит именно сейчас? В общем-то рано или поздно произойдет все что угодно, так что единственный интересный вопрос: почему это происходит именно теперь?

Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни.

(Вздыхает.) Если попытаться превратить ответ на этот вопрос в совет, который я бы дал другому человеку, то я бы, наверное, сказал, что редкая вещь в этом мире должна нас как-то сильно заботить, а в основном все совершенно неважно (almost nothing matters much and most things don’t matter at all). Вероятно, все это сводится к культивированию некоего внутреннего безразличия. Когда Жак Аттали работал личным секретарем Франсуа Миттерана, они много беседовали, Аттали потом написал длинные мемуары, и там есть один момент, когда Аттали спрашивает: «Господин президент, какое качество важнее всего для политического лидера?» Наверняка он ожидал, что Миттеран скажет что-нибудь вроде «мужество» или «дальновидность», но Миттеран ответил: «Безразличие». Думаю, это одна из самых глубоких истин, которую мне удалось понять о политиках: ты просто обязан быть безразличным, потому что что бы ты ни сделал, это будет иметь самые разные последствия для огромного числа людей. Если не брать в расчет психопатов, можно сказать, что все хотят творить благо. Вопрос в том, что делать с людьми, которые ненавидят тебя за то, что ты делаешь, когда ты делаешь совершенно правильную, с твоей точки зрения, вещь. Именно для этого требуется безразличие. Миттеран был главой государства, которого больше всего на свете интересовали книги и деревья.

Книги, деревья и женщины.

Это тоже, но если исходить из французского национального характера, то я бы сказал, что у него был, пожалуй, средний для француза интерес к сексу, выше среднего интерес к книгам и несравнимо более высокий интерес к деревьям.

Остается только выяснить, как перевести это ваше almost nothing matters much and most things don’t matter at all, потому что буквально это не переводится. Один из возможных вариантов будет «практически ничего не имеет ни малейшего значения».

Это неправильно. Здесь же подразумевается, что тебя это не должно особенно волновать. Может, для кого-то другого это важно. А тебя мало что колышет (most things don’t matter).