Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Австрийского художника Германа Нича – вместе с Гюнтером Брусом, Отто Мюлем и Рудольфом Шварцкоглером – в истории искусства принято связывать с «венскими акционистами», радикальной группой авангардных художников послевоенной Европы. Его произведения и выставки до сих пор порождают дискуссии и скандалы, только раньше больше всех возмущались австрийские католики, а теперь защитники прав животных. В одном разговоре Нич сказал: «Я никогда не выступал против общества, я с ним не боролся, это они всегда боролись со мной. Я только хотел показать, что человек может жить намного интенсивнее».

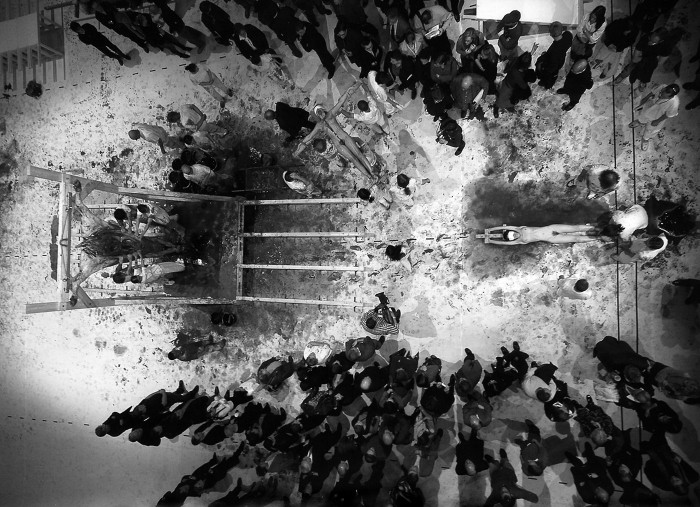

В беседе с Rīgas Laiks Герман Нич как мантру повторяет, что он – это бытие, а бытие – это всё. Контекст этого бытия и связанное с ним понятие «интенсивного искусства» создали его учителя – Тициан, Рембрандт, Эль Греко, Бетховен, Шёнберг, Брукнер, Вагнер, венские сецессионисты, Кейдж, Ницше, Фрейд, Юнг – список можно продолжать бесконечно, поскольку, как признает сам Нич, в какой-то момент он стал интересоваться всем. Чтобы в этом списке исполинов культуры найти ориентир для характеристики интенсивности искусства самого Нича, нужно обратиться к созданному им в конце 50-х годов Театру оргий и мистерий (Orgien Mysterien Theater), который в понимании Нича является опытом интенсивного искусства, где живопись, театр, музыка и лирика соединяются с элементами церковной литургии. Высшая точка Театра оргий и мистерий – «Шестидневная игра» – акция, которая впервые состоялась в 1998 году и длилась шесть дней и ночей. В сценарии пятого дня Нич писал: «Коллективное бессознательное смывает повседневное сознание. Убиты и освежеваны две свиньи и бык. Чрезмерные действия с тушами животных. Актеры хватаются за плоть, кровь и кишки, рвут плоть и туши животных…» «Шестидневная игра» должна была дать человечеству его красивейший праздник – ритуал синтеза искусств, в рамках которого зрители и сотни участников акции обнаруживают себя в садомазохистски первобытной ситуации чрезмерностей. Искусство становится средством, позволяющим ощутить жизнь более интенсивно и основательно. В «Шестидневную игру» включены все элементы, характерные для искусства Нича: убой, извлечение внутренних органов и прибивание к кресту, тотемные животные, купание голых исполнителей в потоках крови, громогласные хоры и оркестры, пересозданные ритуалы дионисийских празднеств и христианские ритуалы, создающиеся прямо в процессе перформансов абстрактные крупноформатные композиции, триста актеров и музыкантов, три живых быка, много забитых свиней и овец, кишки, свежие цветы, три тысячи литров свежей крови, масляная краска и вино, необходимое для непрерывной интоксикации.

После прочтения этого описания становится понятным вопрос, заданный Арнисом Ритупсом в этом разговоре: выйдет ли он с этого представления живым? Ответ на этот вопрос каждый сможет найти сам летом 2021 года на повторной постановке «Шестидневной игры» – к участию в ней приглашается каждый, кто хочет пережить предложенные Германом Ничем проявления бытия.

Летом прошлого года у меня была возможность провести целый день в замке Принцендорф в 70 км от Вены, который Герман Нич превратил в 1971 году в свое местожительство, мастерскую и площадку Театра оргий и мистерий. Тогда мы и договорились, что сделаем его выставку в рижском Музее декоративного искусства и дизайна. Ее открытие должно было состояться 13 мая 2020 года.

Лина Бирзака

Помощница Нича: Darf ich dir auch was zu trinken bringen? Wasser? [Принести вам что-нибудь выпить? Воды?]

Нич: Wasser. Большое спасибо. Подождем, пока она принесет… Она по-английски говорит лучше меня.

Ритупс: (помощнице) Вы с нами не посидите?

Помощница: Придется посидеть. Он меня об этом попросил.

Начнем издалека. Как вы понимаете высказывание Людвига Витгенштейна «тайна не в том, как устроен этот мир, а в том, что он есть»?

Это очень, очень важно. В своей, скажем так, философии я всегда прибегаю к этой… Wie sagt man «Zitat»? [Как сказать «цитата»?]

Помощница: Quote.

Ну да. «Важно не то, как мир есть, а то, что он есть». Я бы сказал, что эти слова – основа моей жизни и философии. Витгенштейн мне для этого не нужен, я просто по жизни понял, что бытие – единственная тайна… Меня, кстати, никогда особенно не интересовало, что находится за пределами мира. Мне важно глубоко чувствовать, что я есть.

А что такого таинственного в том факте, что вы есть?

Для восточных философов, да и для наших тоже, всегда было важно быть в боге, обрести единство с богом. Меня всегда интересовал Майстер Экхарт и… Но это неважно, вопрос не в том, есть бог или нет, вопрос в бытии…

Sein?

Sein, ja. Я всегда говорю о Seinsmystik, мистике бытия. Это для меня очень и очень важно.

Вы помните, что по-древнегречески μύω – глагол, от которого происходит слово «мистика, тайна», – означает «закрыть глаза» или «закрыть рот».

Иной раз у меня бывает чувство, что я центр мира, что бытие – это я. И когда это чувство переживается осознанно, я становлюсь всеми: я был Сократом, я был Эмпедоклом, я был Наполеоном, и Гитлером тоже…

Гитлером?

Ну да, потому что бытие – это я, а бытие – это всё, поэтому и я – всё и каждый. Я – это вы, я – это он, я – это она… Когда у меня возникает глубоко мистическое ощущение бытия, я чувствую, что я был всем и каждым, я сейчас все и каждый, и я буду всем и каждым.

Вы сказали, что у вас иногда возникает ощущение, что вы находитесь в центре мира и что иногда вы чувствуете, что вы – это все и каждый. Быть может, эти моменты – всего лишь галлюцинации?

Мне не интересно, галлюцинации это или нет. Как не интересно мне и то, правда это или нет. Существует только истина бытия, и если эта истина – для меня – галлюцинация, то это не моя проблема.

Почему это не ваша проблема? Из-за того, как являет себя бытие?

Нет. Потому что я не… Я не верю в правдивость, правдивость – не моя страсть. Страсть только одна – в том, что я есть.

Только в том, что вы есть? Sagen Sie es bitte auf Deutsch. [Пожалуйста, скажите это по-немецки.]

Die Wahrheit ist… Ich bin kein Wissenschaftler, kein Daseinskritiker. [Истина в том, что… Я не ученый и не критик здесь-бытия.] В этом моя проблема. У меня есть одно, но очень глубокое чувство, и это чувство для меня и есть истина – то, что я есть. Баста.

В своих ранних работах вы давали несколько объяснений тому, как вы понимаете Sein, бытие, как его вообще можно понимать – как Leben, жизнь, как Nichts, ничто, как Alles, всё…

Вы читали мою большую книгу о бытии?

Нет, вашу большую книгу я не читал, у меня есть только издание Валтера Кёнига, где приведен отрывок из этой работы, там вы приводите список понятий, которые, на ваш взгляд, тождественны бытию, Sein.

Ну да, ну да.

Вы по-прежнему уверены, что Nichts, ничто, и Alles, всё, тождественны Sein, бытию?

Вы знаете, что по этому поводу сказал Гегель? «Ничто и бытие – одно и то же».

Ну да, но это же Гегель.

О ничто можно проговорить целый день или даже неделю. А иной раз я могу сказать, что ничто не существует.

Ну да, как Хайдеггер говорил, что ничто ничтожит, das Nichts nichtet.

Именно. Nichts не может быть, его не может существовать, потому что мы здесь с вами сидим.

(Смеется.) Хороший аргумент. Но я заметил, что в качестве эквивалента бытия, Sein, у вас также фигурирует Leben, жизнь. И в других работах вы говорите, что искусство и жизнь для вас одно и то же – ну или по меньшей мере вы стараетесь, чтобы они совпадали.

Да, я такое говорил.

Если Sein, бытие, тождественно жизни, но не тождественно Kunst, искусству, то…

Для меня нет никакой разницы между жизнью и искусством. Жизнь – это бытие, а бытие – это все, а кроме того… Искусство для меня – это бытие своего рода и форма жизни, обладающая крайней интенсивностью… Настоящее искусство для меня – это Metaphysik. Как-то так.

Меня страшно воодушевила одна из ваших сентенций: «Das Blut des Gottes ist der Wein der Metaphysik» [«Кровь бога – это вино метафизики»]. Не могли бы вы помочь мне ее понять – она меня воодушевляет, но я не понимаю, что вы имеете в виду.

Это немножко сложно объяснить, потому что сам вопрос о проблеме бога – это мифология, а мы, художники, изъясняемся метафорами. Так что… А что я сказал? Повторите еще раз, пожалуйста.

Кровь бога – это вино метафизики.

Этого я не могу объяснить, потому что все объясняется в самом этом предложении.

У меня есть чувство, что в этом что-то есть, но мне никак не удается схватить, что меня так задевает в этих словах. Я надеялся, что вы мне поможете.

Я вам могу помочь только с оригиналом этих сентенций.

Да.

Ну и кроме того, тут возникает вопрос символизма. Символизм начинается с Бодлера, Малларме и… Ну, неважно, потом возникает целый мир… где он есть, и это дисциплина… Я бы сказал, что и Вагнер тоже. Вагнер, с моей точки зрения, тоже символист. Ну и мое творчество, мой театр полны символов. Но это неправда. Символ – это секрет… Geheimnis, а не секрет.

Тайна.

На самом деле объяснить это невозможно. Настоящий символ необъясним, он глубже любого Bedeutung. Was heißt Bedeutung? [Как сказать «Bedeutung»?]

Помощница: Значение, смысл.

Ну да, смысл. Он глубже любого смысла, его нельзя объяснить, нельзя сказать, что это – это, а вот это – вот это. Смысл или символизм – это вам не Kreuzworträtsel.

Помощница: Не кроссворд.

Ну да. В моих работах фигурируют большой носовой платок и сахар, фигурируют мертвые животные, и люди постоянно меня спрашивают: «Что означает этот носовой платок или эти кубики сахара?» Я отвечаю: «Они означают то, что они есть». Для меня это очень-очень важно.

Это одно из древнейших определений истины, сформулированное Плотином. Он говорит, что истина – это то, что означает то, что есть. Так можно понимать Wahrheit – она есть то, что из себя представляет.

Я уже это сказал в нашей беседе: «Истина для меня – это бытие». Вы должны помнить.

Я помню, помню. (Смеется.) Я просто сослался на Плотина, которого и вы – как минимум однажды – тоже цитируете.

Наибольшее впечатление на меня произвели досократики. Сократа я не люблю. И Платона тоже.

Почему вам не нравится Сократ?

Меня совершенно не интересует старая этика.

(Смеется.)

Когда вы сказали, что люди ищут смысл и символы в вашей работе… Я никогда не видел вашего театра вживую, но мне показалось, что вы работаете на уровне досимволическом, на уровне до всяких смыслов и значений – у истока, из которого они возникают. По меньшей мере у меня сложилось впечатление, что вы стремитесь дойти до истока всего этого.

Есть такое… was heißt Begriff?

Помощница: Понятие.

Есть такое понятие, как Entmythologisierung [демифологизация].

Ну да, конечно. Насколько я знаю, первым этим понятием воспользовался Рудольф Бультман применительно к Новому Завету. От какого мифа вы бы хотели освободить ум или душу?

Я хочу освободиться от истинности мифов. Мифы меня очень интересуют. Для меня это как сказки, и это как-то связано с развитием нашего сознания. Не могу сказать, что в Библии есть какая-то истина. Все то, о чем я могу прочитать в Библии, мне очень интересно – как и то, о чем может поведать восточная философия, – но истинность этих текстов меня не интересует, потому что есть только одна истинность, и она в том, что я есть.

В том, что вы есть?

Что я есть, да.

Когда вы сказали, что вы entmythologisieren [демифологизируете]…

Ну да, но это лишь малая часть моего творчества. Мне кажется, что я сделал нечто куда более важное, чем Entmythologisierung.

Я просто хотел задать один небольшой вопрос в связи с этим. Если задача состоит в том, чтобы расчистить пространство от мифов, то мотивом тут может быть забота о других, об их благополучии. Вы же этим не ради самого себя занимаетесь. Вы делаете это для других. Или я ошибаюсь?

Бытие – это и другие тоже, да. Вот я разговариваю с вами – но я делаю это и для других тоже. Когда я сморкаюсь (фыркает), я это делаю для всех. Потому что я и есть все.

Вы сказали, иногда.

Ну да, иногда.

В ваших текстах меня среди прочего поразила мифология черных дыр, связанная с вашей собственной космологией. И поразило меня как раз то, что вы пишете, что ученые просто рассказывают истории, создают новые мифы.

Эта космология, на мой взгляд, просто поиск новых мифов; потом, правда, они преподносят модель Лямбда-CDM со всей присущей ей математикой. Но вначале это все равно поиск нового мифа. Вспомните Юнга, это все идет от нашего коллективного подсознательного – найти мифологию творения.

Современные ученые делают вид, что они не рассказывают историю, они делают вид, что знают, что говорят правду о том, как все на самом деле. А вы назвали это новой мифологией. Почему они не понимают, что создают новые мифы? Чего им не хватает в понимании того, как работает язык, что они преподносят все это как рассказ о том, как на самом деле устроен мир?

Они живут лишь в одной части своего сознания. Они не могут понять всего, и никто не может понять всего.

Так и какой части сознания им не хватает?

У них нет Satori-Erlebnis [переживания сатори, просветления].

(Смеется.) То есть они просто непросветленные?

Ну да.

А вы переживали сатори?

Моментами. Но я же не восточный гуру, которые всегда живут в сатори. Для меня это невозможно. Более того, я не сижу тут в сатори. В данный момент я очень далек от Satori-Erlebnis.

Я тоже. (Смеется.)

Я затронул взаимоотношения искусства и жизни, и вы сказали, что искусство – это просто одна из форм…

Разницы никакой нет, искусство – это концентрация жизни, искусство – это Metaphysik.

То есть искусство каким-то образом интенсифицирует жизнь?

Это интенсивная форма жизни. Но это и есть жизнь. Искусство – это Konzept жизни и бытия. Искусство – это как расти. Искусство – это природа, никакой разницы между искусством и природой нет.

Никакой разницы?

Никакой. Искусство и есть природа. Я бы даже сказал – можете меня расстрелять, – что и технология – это природа. Природа для меня – это все. Нет никакого противопоставления природы и неприроды. Все природа.

Возможно, это так и есть, пока на сцене не появляется язык, и внутри этого языка различие между природой и искусством было и остается одним из самых важных – по меньшей мере в греческой культуре и западной цивилизации в целом.

Это их проблема.

(Смеется.) Но в чем проблема с этим различением?

Мне кажется, оно неправильное.

Вы сказали, что вас не интересует истинность. Тогда не все ли равно, правильное это различение или нет?

(Думает.) Может, это мое… Я имею в виду абсолютную истинность, а в моей жизни и в моих чувствах должна быть частная…

Частная истина?

Ну да. Лично для меня искусство – это природа, нет никакой разницы между природой и искусством.

Читая ваши тексты, я заметил, что вы пытаетесь набрать как можно больше утвердившихся в культуре противопоставлений и сказать, что для вас они смысла не имеют, что для вас это одно и то же. Имманентное и трансцендентное – для вас никакой разницы нет. Искусство и природа – никакой разницы.

Это правда. Immanenz и Transzendenz для меня одно и то же, потому что – тут я говорю из своей философии – нет никакой границы между имманентным и трансцендентным. Кроме того, этот момент, transzendieren… Wie kann man das sagen… Warum schaut die nur so bös’? [трансцендировать… Как это сказать… Почему у нее такой рассерженный вид?]

Помощница: Ему больше нравится, когда женщины улыбаются, потому что когда они не улыбаются, ему тревожно. (Смеется.)

Может, она встревоженна.

Помощница: Also, du wolltest irgendwas sagen mit… Du transzendierst während du hier bist? [Так ты хочешь сказать нечто вроде того, что ты… Что ты трансцендируешь, оставаясь при этом здесь?]

Ja, ja. [Да, да.]

Помощница: Ну то есть он трансцендирует, будучи здесь. Поэтому, с его точки зрения, и нет никакой разницы между имманентностью и трансцендентным, потому что они одновременны.

Словом, для вас нет разницы между трансцендентным и имманентным, между природой и искусством, между внутренним и внешним… Есть ли вообще разница, которая для вас важна?

Это очень мощное чувство… мое бытие и das Sein überhaupt [бытие вообще]. Вот это для меня важно.

Разница между вашим очень напряженным бытием и бытием вообще?

Ну да.

Поскольку вы и есть бытие, как вы сказали с самого начала, то никакой разницы вообще нет. Ну или как минимум в известные моменты нет никакой разницы.

В великие моменты. Когда эта разница исчезает, тогда я во всем и всё во мне.

Такое впечатление, что вы учились в школе Гераклита. Вы ходили к нему на уроки?

Я бы сказал, что да. Я им восхищаюсь. Он величайший философ.

Я разделяю ваше чувство, потому что он сделал еще один шаг и сказал, что нет никакой разницы между жизнью и смертью.

Мне это понятно.

Помогите же мне это понять! Как так, что нет никакой разницы между жизнью и смертью?

В слова я особо не верю… Есть разница между употреблением языка и ощущением собственного существования.

Может быть, вы помните, граф Коржибски говорил, что карта – это не местность, а слова – не вещи.

Я согласен.

Вы можете объяснить на уровне языка, в каком смысле жизнь и смерть ничем не отличаются?

Я верю в целостность творения. Мне кажется, я не говорю…

Сотворенного кем? Для Schöpfung [творения] нужен Schöpfer [творец]!

То, что за всем этим стоит бог, меня не интересует. Творение – это творение, а творение – это работа.

Но если вы верите в целостность творения, то как тогда получается, что между жизнью и смертью нет никакой разницы?

Люди рождаются и… Скажу лучше по-немецки. Also, Leute werden geboren und sterben, und andere werden wieder geboren und sterben wieder. [Ну так вот, люди рождаются и умирают, потом будут рождаться и умирать другие.] Мне кажется, все это уходит корнями к досократикам. Есть этот Fließen…

Поток?

Поток. У него не было, я думаю, ни начала, ни конца, а жизнь и смерть включены в этот поток. Я употребляю слово «правдивость», я этого боюсь, но боюсь, как ребенок, который боится засыпать… Для меня это всего лишь… Wechsel.

Помощница: Изменение.

То есть когда вы умрете, вы просто изменитесь и станете чем-то другим?

Не обязательно. Я был раньше, я буду и после.

В вашем понимании жизни и смерти, важно ли в момент смерти пребывать в некоем высшем моменте, на пике жизненной интенсивности?

Когда я думаю о древнегреческой философии, когда мы смотрим на Sarkophagen, можно увидеть там Элевсинские оргии. Мы верим, что это и есть центр жизни, что оттуда вновь приходит жизнь, и вот в это я тоже верю… В это я верю. Именно так я чувствую.

Вы как-то сказали, что все, что вы знаете, вы знаете на личном опыте.

Нет.

Это неправда?

Нет-нет, послушайте. Ваше тело и ваше сознание – это результат гигантского, колоссального развития природы и творения. И мы по-прежнему развиваемся… Вот у нас есть эти змеи, эти [комары] (жужжит), они пьют нашу кровь, и люди их убивают. Я против убийства животных, потому что я всегда думал, сколько природе нужно было сделать, чтобы получилось это животное, а мы его… (Пренебрежительно фыркает.) Я очень глубоко чувствую жизнь, и я ее поддерживаю.

А ей нужна ваша поддержка?

В какие-то моменты да. Стоит только появиться мухе, как ее стараются прибить. (Бьет рукой по столу.) Моя поддержка в том, что я оставлю ее в живых.

Возможна ли ситуация, в которой убийство животного будет, с вашей точки зрения, оправданным? С какой целью было бы оправданным убить корову, ягненка или свинью?

Was heißt denn Raubtier? [Как сказать «Raubtier»?]

Помощница: Хищник? Зверь, который убивает других зверей – вроде волка, льва…

Ну да, мы, люди, тоже такие звери.

Мы убиваем свиней, коров и ягнят?

Именно.

Но мух мы не убиваем, потому что мы их не едим?

(Смеется.) Sag mal, wie kann man denn dies schon fragen! [Нет, ну ты погляди, как такой вопрос вообще можно задать!] Такова жизнь – нам же надо что-то есть.

То есть вы говорите, что вы поддерживаете жизнь, не убивая мух.

Ну да.

А после этого убиваете десяток свиней.

У меня в театре, вы имеете в виду?

У вас в театре.

Угу.

Или коров. Или баранов.

Я объяснил вам, что питаю огромное уважение к жизни. А для театра я всегда покупаю мясо, внутренности, кровь, то есть тела животных, которых уже убили на еду для человека. Я все это покупаю, использую в своих перформансах, а потом мы это съедаем. То есть это мясо оказывается употребленным дважды. Оно мне нужно для театра, но убивают этих зверей не ради театра – общество уже убило их себе в пищу. Был один перформанс, в ходе которого мы убили трех животных, которых и так бы убили, а мне хотелось указать на эту проблему у себя в театре, показать, как все это в конечном счете связано с Христом и всем прочим. Я никогда не убивал животных…

…просто ради представления?

…просто ради представления. Когда мы их используем в представлении, это значит, что их уже убили или же, если само убийство происходит в театральном пространстве, их все равно неизбежно бы убили на еду. Это очень и очень важно.

Одно из впечатлений, которые зрители выносят с ваших представлений – по меньшей мере те, с которыми мне довелось это обсуждать, – это осознание того, сколько в нашем обществе ханжества. Мой следующий вопрос уже выходит за рамки вашей философии, но, может быть, вы сможете на него ответить. Почему в человеческом обществе столько ханжества?

Для меня это огромная проблема. Я это ненавижу, и я пытаюсь найти способ, чтобы что-то с этим сделать, потому что с этим нужно что-то делать. Кроме того, меня совершенно не интересует политика, я это все ненавижу. Единственное мое желание – жить в полную силу, интенсивно. Но я не могу объяснить, что значит «в полную силу», это надо почувствовать. Жить «интенсивно» не значит кого-то убивать, «интенсивно» – это… Не могу объяснить это слово, но могу сказать, что это предполагает очень и очень интенсивное переживание бытия. И я страшно против бюрократии.

Почему вам не интересна политика?

Э… Они недостаточно умные. Там нет ни тени философии. Кроме того, там всегда стоит вопрос о карьере и… Я не представляю, как это можно было бы сделать лучше. В сердце своем я анархист, и я надеюсь, что в будущем появятся люди, которые смогут реализовать эти идеи анархизма. Я на это не способен. Я могу заниматься только искусством.

Но искусство для вас, очевидно, гораздо важнее политики?

Конечно. Представим себе Микеланджело. Политика его времени меня не интересует. А вот смотреть на его произведения чрезвычайно интересно.

В истории было несколько попыток превратить политику в искусство. Не заниматься искусством, которое было бы о политике, а превратить в искусство сами политические акты.

Искусство многообразно, греческая трагедия тоже была ориентирована на политику. Но искусство принадлежит… Большое искусство чувствуется уже по форме, вот что для меня важно. Wie kann man das übersetzen, «Form und Inhalt»? [Как перевести «форма и содержание»?]

Форма и содержание.

Ну да. Меня интересует исключительно форма, потому что содержание – это лишь малая часть формы. Важнее всего для меня форма. В ней реальная метафизика искусства.

Вы помните Штокхаузена, композитора? Он сказал, что уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке было великим произведением искусства.

Да, я об этом знаю, но с этим трудно, очень трудно. С одной стороны, он сказал правду. Он же не говорил, что так поступать хорошо – он сказал, что это великое произведение искусства. И мне понятна его идея. Понятно, что это было прискорбное событие. Но раз уж мы говорим об этих проблемах, то всегда встает вопрос о свободе искусства. Я трижды попадал за свое искусство в тюрьму в моей собственной стране. Искусство должно быть свободным. Когда меня посадили, в Австрии оно не было свободным; теперь оно свободно. Я придерживаюсь того мнения, что искусство абсолютно свободно, искусство может быть каким угодно. Оно может быть и войной – только не поймите меня неправильно! Но теперь мне надо занять какую-то позицию, сказать, искусство это или не искусство. Я против этого, я бы сам не стал этого делать. Есть художники, готовые убивать животных в ходе своих перформансов. Я против. Но в то же время для меня крайне важно, чтобы у искусства была возможность быть каким угодно. Но… das Persönlichgewissen hat zu entscheiden.

Помощница: Решать тут должен каждый в соответствии с собственной совестью.

Я бы не стал заниматься искусством, причиняющим кому-то боль. У искусства границ нет, но я должен видеть границы, должен понимать, хочу я это делать или нет.

И чем же объясняется ваше столь сентиментальное отношение к чужой боли?

Гм… (Усмехается.) Если кто-то, если ваша подруга будет плохо вести себя по отношению к вам, если вы будете страдать, я вам посочувствую. Мне не хочется, чтобы люди страдали.

А вам встречались люди, которые иначе относятся к страданиям других?

Ну да, но тут еще вопрос, могу я на это повлиять или нет. В мире столько боли – войны, голод и так далее, – но я не могу сделать ничего значимого для тех, кто от этого страдает. Мы и так платим огромные налоги. Мне приходится платить 60% налогов, и мне бы хотелось, чтобы большая часть этих моих выплат уходила бедным. Этого бы мне хотелось. Но и это невозможно, потому что политика – сплошная коррупция. Бедные никогда этих денег не получат. Но в любом случае я против боли, хотя я знаю, что в мире этой боли много.

Но разве без боли возможна радость?

Я думаю, что нет, потому что и жизни нет без смерти.

Если бы это было в вашей власти, вы бы сотворили чудо, чтобы изменить судьбу людей на этой планете?

Я счастлив, что это не в моей власти.

Почему? У вас такие благородные намерения, вы сочувствуете людям. Что плохого в том, чтобы обладать сверхспособностями, которые могли бы повлиять на весь мир?

Будда пытался это сделать. А я не Будда… В любом случае всем помочь нельзя.

Интересно, а вы уже начали думать о собственной смерти?

Я всегда думал о собственной смерти.

Раз вы говорите, что всегда думали о собственной смерти, не могли бы вы поделиться тем, что вы о ней поняли?

Что я ее боюсь – и ничего больше.

Я думал, что это где-то на уровне чувств и что если вы больше 70 лет думали о смерти, вы должны были прийти к какому-то пониманию. Или смерть – за пределами понимания?

Может быть. Я не знаю. (Долго молчат.)

У меня был учитель, профессор буддистской философии и сам буддист. Однажды мой друг его спросил: «Как вы думаете, к смерти надо готовиться?» И тот ответил: «Да, я считаю, что это необходимая работа, но я просто не хочу ею заниматься». Как вам кажется, можно ли подготовиться к смерти?

Нет. Для меня это точно невозможно. Мне невероятно нравится жить, и я пытаюсь… до конца… получать от жизни удовольствие. Но что касается приуготовления к смерти, то это ведь можно делать по-разному… Я сказал, что думаю о смерти, но я же не думаю о ней целыми днями – иногда только. Когда тебе за 80, о смерти думаешь, но тоже не каждую секунду.

Людвиг Витгенштейн сказал перед смертью врачу: «Передайте им – кто эти “они”, мы не знаем – передайте им, что у меня была прекрасная жизнь». Сможете ли вы сказать нечто подобное о себе самом?

Возможно, что и скажу, но я еще до своей последней станции не доехал. У меня столько прекрасных переживаний бытия, все это было прекрасно, и я бы сказал, что после моей смерти таким и останется.

Ваше искусство не пострадает от времени? Не разрушит ли его время?

Времени нет.

Времени нет?

Нет. Это всего лишь… messen, was heißt messen? [как сказать «messen»?]

Мера, измерение.

Всего лишь мера происходящего от начала до конца, вот и всё. Время – всего лишь нарезка вечности.

Одним из понятий, с которым я столкнулся в вашей книге, было понятие Augenblick, мгновения. Вы пишете, что это момент, который иногда может измеряться несколькими минутами, а иногда целым днем.

Augenblick – нечто близкое к вечности. Это Jetzt, сейчас.

Насколько часто вы переживаете эту полноту присутствия в моменте? Что нужно, чтобы вы полностью присутствовали сейчас?

Не могу этого объяснить, но жизнь превращается в великую радость, рушатся все стены, исчезает время. Так бы я это описал. Появляется ощущение, что в данный момент ты живешь в вечности.

Что с вами должно случиться, чтобы вы пережили это чувство?

Не знаю. Оно само приходит. Я счастлив, только когда я занимаюсь искусством и когда я к этому готовлюсь, так что таких моментов у меня было множество. Но я к ним никогда не готовился специально – оно просто приходит, это озарение или это jetzt. Появляется ощущение, что ты все знаешь, что не только «я мыслю», но «es…».

Es denkt? Мыслится?

Es denkt. Я бы сказал, что по большей части это «Es denkt» и есть, но иногда, наверное, это я сам на самом деле думаю, особенно когда мне чего-то хочется – в такие моменты приходится думать. Тут та же самая проблема: я сам для себя не могу сконструировать это jetzt. Но бывает же, что, скажем так, нормальный человек влюбляется – и тут он переживает это самое jetzt.

Как-то я разговаривал с одной певицей – ей тогда было лет 60, – и она сказала, что думала всего четыре раза за всю свою жизнь. Четыре раза. Я спросил, что же это были за четыре мысли, и она привела пример – это была не ее собственная мысль, а соображение, которое ей встретилось в каком-то буддистском тексте: все живые существа – твоя мать. Услышав это предложение, она что-то поняла, и в этот момент оно стало ее собственной мыслью. Бывали ли у вас моменты, когда не только «думалось», но когда думали вы сами? Случалось ли вам переживать момент «я мыслю»?

Иногда и такое бывает…

И о чем вы в такие моменты думаете?

Я бы сказал, что я думаю, когда работаю над произведением, и если работа идет как надо, я не просто думаю – это и есть это jetzt, и это в своем роде проблема сознания. В сознании две части: одна похожа на библиотеку, она количественная, а другая – это сознание качества, интенсивности, и это сознание как раз и есть чувство jetzt, это качество очень и очень интенсивного момента, вырванного из времени. Но, я думаю, это не вся правда. Я сейчас говорил исключительно о собственном субъективном мышлении.

Вы философ?

Я непрофессиональный философ. Ну то есть любой должен быть философом. Невозможно быть живым, не мысля философски.

А как вы понимаете философию, если каждый должен быть философом?

Ну… Чувствовать мир в целом, ощущать все связи, ощущать вечность – соответственно, зверь, я думаю, тоже философ.

Зверь?

Ну да. Потому что животные чрезвычайно интенсивно переживают жизнь. Когда люди ездят кататься на лыжах в горы, а летние отпуска проводят на Карибских островах и в Таиланде, это с философией ничего общего не имеет, в этом недостаточно интенсивности, это просто мода. А когда думаешь о многих животных: они ведь куда сильнее переживают свое существование, чем мы сами – ну или по меньшей мере, чем нормальные люди.

То есть для вас философия – это не столько мышление определенного типа, сколько опыт и присутствие, причем присутствие интенсивное?

Я бы сказал, что философия – это искусство чувствовать собственное бытие, причем чувствовать его глубоко, интенсивно. Для меня и для моей работы эта напряженность попросту необходима. Важнейшее для меня – чувствовать, что я есть. Что я здесь, я часть прекрасных моментов, я – всё, мое тело – все галактики сразу. И мне кажется, что космос не один, что есть… «unendlich», wie sagt man das? [как сказать «unendlich»?]

Бесконечное число.

Ну да.

Когда вы говорите, что вам важно ощущать мир целиком, встает вопрос: вот это можно потрогать руками, это можно увидеть, ваш голос можно услышать, но что значит чувствовать мир в целом?

Трудно обсуждать что-то посредством слов.

(Смеется.)

Я чувствую больше, чем могу сказать. В лучшие моменты я сам и есть всё, я – всё, что есть. А вы знаете всё, что есть?

Нет.

И я не знаю, но я это чувствую. В лучшие моменты я пуп мира, венец творения, всего нашего космоса. Это ничего общего с наукой не имеет.

Меня не смущает, что это не имеет ничего общего с наукой – мне просто хотелось бы понять, каким инструментом вы пользуетесь, чтобы почувствовать мир в целом. Это ведь не глаза, не руки, не уши…

Это мои чувства и мое сознание. Сознание тоже способно чувствовать – там, где мыслями оперировать невозможно.

С этим я согласен. Но очевидно же, что бывают моменты, когда вы чувствуете, что вы – не весь мир, а просто человеческое существо. Такие ведь чувства тоже бывают.

В такие моменты я не очень счастлив.

(Смеется.) Но это же целый спектр – от ощущения собственного тела до ощущения целого мира. Что должно произойти в сознании, чтобы оно переключилось с вашего тела на целый мир?

Я не приверженец дзен-буддизма, но там есть такой очень интересный образ. Молодой монах спрашивает учителя: «Что мне делать, чтобы достичь просветления?» И учитель говорит: «Возьми метлу и два года подметай храм». Никакая наука никогда не поймет, как достичь просветления. Ты его или достигаешь, или не достигаешь. И я бы добавил, что для этого необходима интенсивность. Когда живешь в полную силу, чувствуешь, что все – это бытие. Если живешь в полную силу, можно почувствовать, что весь космос – это твое собственное тело. Вот есть мое тело, но потом, в лучшие моменты, всё есть мое тело. Всё. Вся Солнечная система, все галактики, весь космос. Иногда это ощущение существования бытия настолько глубоко, что… Бытие – это ведь не бог, это нечто большее, это дом бога. Но, действительно, это все…

Вы рассказывали о буддистском монахе и его учителе. А кто ваш учитель?

Мой учитель – бытие.

Ваша философия, очевидно, связана с вашим искусством.

Конечно.

Объясните, пожалуйста, какую роль играет ваша философия в вашем художественном творчестве.

В ранней молодости я был полностью захвачен экспрессионизмом. И для меня… У меня не слишком хороший английский… Inhalt…

Содержание.

В содержании для меня всегда присутствуют две вещи – содержание и форма. А потом я многому научился у импрессионистов. Это…

У экспрессионистов, вы имеете в виду?

Нет, у импрессионистов, потому что они говорили: пиши хоть Мадонну, хоть Kohlkopf [кочан капусты], содержание совершенно неважно. Важна форма. Форма – это… Это реальное бытие. Для меня форма – это верх интенсивности.

Под формой вы ведь не подразумеваете просто внешние очертания вещи? Вы имеете в виду нечто большее?

Это как-то связано с… «wachsen», was heißt «wachsen»? [как сказать «wachsen»?]

Расти.

Да, с ростом. Наделенное формой произведение растет, оно продолжается.

То есть форма постоянно создается?

Да, это и есть для меня творение, да-да. (Молчит.) У Рембрандта есть картина, очень она мне нравится, называется «Еврейская невеста». Там муж с женой, и он положил ей руку на грудь. Это настолько гениальная вещь, что для меня это природа в природе. Это новое творение, и именно этого мне бы хотелось… Мне хочется подхватить процесс творения и стать… Форма для меня – великое начало. Мне думается, что природа тоже ею пользуется, потому что у нас есть легкие, сердце, кровеносные сосуды, всё… Я бы так это объяснил: вот есть сперма, да? И в конце концов она развивается или в какой-то особый момент она преображается так, что из нее получается человек. И это тоже форма.

Наверняка.

Наше тело знает, как оно развивалось. Не сознание знает, а тело.

Я понимаю. Это был на самом деле ответ на мой изначальный вопрос о связи между вашей философией и вашим искусством, когда вы ответили просто «содержание и форма». Правильно ли я понял, что искусство – это форма, а философия – содержание?

Философия – это только форма.

Хорошо, но как тогда эти две формы, искусство и философия, связаны в вас самом?

Одна форма.

Она одна?

Только одна.

То есть получается, что философия для вас – это искусство, а искусство – философия?

Если хотите. Но почему вас так занимает философия? Можно изучать Канта, можно изучать Платона, Ницше, Хайдеггера…

Я кое-кого из них изучал. Но в данный момент я изучаю Германа Нича…

(Смеется.)

…и поэтому я спрашиваю его, как он понимает философию. Канта и Платона в этой комнате нет.

Ну это неправда.

(Смеется.) Все они здесь с нами?

Все философы. Очень важно, чтобы был Спиноза, важнее всего, наверное, Ницше… Но когда я рассуждаю о собственном искусстве, у меня нет ни малейшего интереса их разделять и говорить: вот мое искусство, а вот моя философия. Они едины.

Хорошо.

На протяжении многих лет вы выступали под вывеской «Театр оргий и мистерий». Мне бы хотелось с вашей помощью прояснить все три этих понятия. Давайте начнем с театра. Что такое для вас театр?

Я бы сказал, что меня интересует Gesamtkunstwerk.

Как Вагнера?

Не только Вагнера – это все началось с греческой трагедии.

Да, но само понятие появилось в эпоху Вагнера, а не во времена греческой трагедии. Gesamtkunstwerk – относительно новое понятие.

Вагнер много о нем рассуждал, а я большой поклонник Вагнера. Но мне кажется, что реализация Gesamtkunstwerk имеет глубокие исторические корни… Я не католик и вообще не христианин, но если взять католическую мессу, то это Gesamtkunstwerk. В ней участвует само здание церкви, то есть архитектура, там есть скульптура и живопись, и там есть музыка…

И представление.

Ну да, настоящий перформанс, и все это происходит там и тогда. Для человека, верящего в пресуществление, это настоящее действо. Плюс ты еще и чувствуешь запах цветов. То есть моя идея театра очень близка к ритуалу и культу. Понятно это?

Да, ритуал и культ. Простите мне мой плохой немецкий, но если рассматривать католическую мессу как Gesamtkunstwerk, то нельзя не отметить, что она воздействует на человека, в ней участвующего, совершенно иначе, чем опера Вагнера или ваше представление. И мне бы как раз хотелось спросить вас об этой разнице.

Может, тут надо пойти другим путем.

Хорошо.

Вы не спросили меня об оргиях и мистериях, а мне бы хотелось объяснить, что это такое. В своем творчестве я хотел показать – и не только показать, а создать это для всех и каждого, – что мы должны пользоваться нашими чувствами интенсивно, на пределе, до экстаза. Это оргия. Это значит сказать «да» жизни. Дионис каждый год собирал громадный пир, огромную оргию, и вершиной этой оргии было то, что она тебя убьет.

Ну да, его разрывали на куски.

Именно. Тут немножко как с Христом. Но в другом смысле. Оргии говорят «да» жизни, а Страсти Христовы – это отрицательная оргия. Знаете ли вы, что такое Mysterium?

Да.

Я связываю две эти возможности. Для меня оргия выше мистериума.

Но какой аспект мистерии, таинства для вас важен? Преобразующий или то, что он мистичен, то есть нерационален?

Ну, рационален он или нерационален… (усмехается) это меня не интересует.

В оргиях, как их часто понимают, крайне важен сексуальный элемент. Насколько он важен в вашем театре?

Это открытый вопрос. Есть ведь еще своего рода панэротизм… Вы же знаете, что такое пантеизм, да?

Да.

Что бог всюду. А я бы сказал, что эротическое или некое сексуальное чувство тоже заключено в каждом без исключения переживании. Когда я смотрю на картину Рембрандта, в этом тоже есть сексуальность. Она же очень… В наше время сложно давать определения, очень сложно. И мне это не нравится. Во времена Гегеля или Канта это было еще возможно, но сейчас – нет.

Я не бывал на представлениях вашего Orgien Mysterien Theater, но я видел множество фотографий, и там всегда много крови и спермы.

Ммм… Кровь – это тоже сперма. Всё – это всё.

Мне показалось, что откровенно сексуальный элемент был в вашем театре приглушен. И мне интересно почему.

Тогда мне придется сказать простую вещь: посмотрите на эти перформансы, придите ко мне в театр, поучаствуйте, а потом мы еще раз об этом поговорим. Невозможно же о чем-либо рассуждать, если вы только видели какие-то фотографии…

Я понимаю.

И там есть еще звук, который играет очень и очень важную роль. А звук непосредственно связан с эротикой. Мне было бы интересно, чтобы вы посмотрели мои работы, а уж потом…

А я вернусь оттуда живым?

Ну разумеется. Это же не война, мой Арнис, это не война. Это упражнение в бытии.

Упражнение в бытии? И как долго оно длится?

Шесть дней. Мы играем шесть дней и шесть ночей. И люди могут приходить и уходить, когда им нравится.

А где люди спят? Или они вообще не спят в течение шести дней?

Нет, конечно. Представление идет не останавливаясь, но люди имеют возможность поспать часов пять… Это как поезд – если вы зайдете ночью в поезд, там всегда будет кондуктор, который не спит, потому что такая у него работа. То же самое и здесь: кому-то из актеров приходится работать, пока другие спят.

Скажите, что за человека производит ваш театр, Orgien Mysterien Theater?

Как я уже сказал: мне хотелось бы, чтобы люди прочувствовали свою жизнь интенсивно и глубоко, чтобы их органы чувств им в этом помогли… Все это событие само по себе – это развитие сознания.

Простите мою въедливость, но в этом же участвуют несколько сотен человек, если я правильно понимаю?

Ну да. Хотелось бы думать, что тысяча.

Простите за откровенный вопрос: а они друг с другом ебутся?

Если им хочется. Это не запрещено. Но им приходится самостоятельно с этим управляться, это никто не…

Никто не организует?

Да. (Смеются.)

То есть вы – создатель миров.

Но я хотел спросить вас о вашей живописи.

Ну давайте. Хотя я хотел… Я очень избирателен, мне хочется поговорить о создателе.

Пожалуйста.

Творцом может быть каждый, и в свои высокие моменты ты и есть создатель. Когда возникает чувство, что ты – это всё, ты – создатель. А если ты не живешь интенсивно, то тогда ты создание.

В связи с вашей живописью… Зачем вы занимаетесь живописью?

(Молчит.) Спросите еще, зачем я ем.

Вы едите, чтобы дать пищу своему телу, чтобы не умереть. Но зачем вы занимаетесь живописью? Ваше тело прекрасно проживет и без живописи.

Мое тело не проживет.

(Смеется.) То есть для вас это как еда, простая необходимость?

Да. Я испытываю в этом потребность.

То есть для вас не так важно, что другие будут делать с этими картинами, для вас важен сам факт того, что вы пишете?

Это может оказаться крайне важным для того, как я говорю. Давайте представим себе великих: Бетховен. Его музыка невероятно интенсивна. И ему удалось передать это чувство другим. А Kunst обязано быть altruistisch. Хорошее Kunst – для всех, кто при нем присутствует. Kunst имеет очень глубокую альтруистическую функцию. Если оно ее не имеет, то тогда это мастурбация.

А что не так с мастурбацией?

Хороший вопрос. С ней всё так. Но в мастурбации участвует только тот мужчина или только та женщина, которые ею занимаются. А Бетховен мастурбацией не занимался. Он это делал для всех. В этом и разница. Сам-то я не против мастурбации.

(Смеется.) Но когда вы говорите, что искусство, которое не является альтруистическим, это просто мастурбация, разве это не критика искусства?

Нет. Я счастлив, когда то, что я делаю, приносит радость многим.

Главным персонажем в вашей живописи, похоже, является цвет. Других персонажей как будто бы и нет.

Субстанция цвета.

То есть не то, что воспринимается, а то, из чего это состоит? Это вы имеете в виду?

Ну да, die Materie. Это занимает меня вначале. Мясо и внутренности для меня – это тоже цвет.

Почему так много красного?

Почему красный? Спросите у природы, почему так много красного.

У природы много зеленого.

Ну да. А кровь? Что такое кровь?

Ну кровь, конечно, красная. То есть вы следуете природе? И поэтому красный?

Я не следую природе – я и есть природа.

(Смеется.) Прекрасно. Почему же на ваших картинах почти никогда нет фигур?

Есть люди. Все актеры – это фигуры.

Нет, я сейчас говорю о живописи. Вы любите Рембрандта. Но почему у вас нет фигур?

Мне кажется, наш разговор достиг той точки, когда мне нечего сказать.

Хорошо.

Это вы должны ответить на свой вопрос, а не я.

Согласен.

Скажите, сыграл ли военный опыт какую-то роль в вашем мышлении?

Мне было четыре года, я жил в Вене, и каждый день американская и британская авиация бомбила Вену, нам приходилось прятаться в подвалах. Люди молились, чтобы остаться в живых, и я понял, что значит смерть, я понял, что жизнь – это боль и… was heißt «Angst»? [как сказать «Angst»?]

Ужас.

Ну да, ужас. Таково было начало моей жизни.

И вашего сознания тоже?

И моего сознания тоже.

То есть в каком-то смысле это постоянный элемент вашего сознания, этот детский опыт?

Я бы сказал, что да.

Можно ли сказать, что вы пытаетесь работать с этим страхом и ужасом внутри вашего искусства?

Я бы сказал, что в детстве я получил более глубокие представления о реальности, творении и бытии. Я все время рисовал Страсти Христовы, Христа на кресте. И я глубоко понял греческую трагедию. Но я должен сказать, что никакой радости по поводу того, что эта тупая война наложила на меня такой отпечаток в детстве, я не испытываю, но, как мне кажется, она сыграла важную роль в моем развитии в целом.

Расскажите, пожалуйста, как вы нашли свой путь к музыке.

В юности я слушал только оперетты и никакой классической музыки не знал. И был такой человек, которому нравилось то, что я делаю, – он был аптекарь, – так вот, он купил мне абонемент на концерты Musikvereinssaal [Венской филармонии], и там был такой дирижер, Карл Бём, он давал множество моцартовских симфоний. И моя жизнь переменилась. Это было невероятное переживание. Были бесчисленные классические концерты в Вене, и опера тоже. Я послушал всех музыкантов и… музыка была – и остается – очень важной для меня. Ну и теперь… вы же собираетесь спросить, с чего для меня начинается музыка, да?

Да.

С моей точки зрения, начало музыки – это вопль.

Вопль?

Вопль и шум. Моя музыка связана с моим театром, музыка для меня – это способ показать чрезмерное. Чрезмерное, а также крайне интенсивную радость. Freude, ne? Ну да, радость.

В одном из ваших ранних текстов вы пишете: «Die Orgie ist Existenzsakrament» [«Оргия – это святые дары экзистенции»]. Вы до сих пор так думаете?

Я до сих пор так думаю.

То есть это понимание не менялось на протяжении 60 лет?

Нет.

Но, мне кажется, есть одна вещь, которую вы сейчас воспринимаете иначе. «Ich will die Menschheit vom Animalischen befreien». [«Я хочу освободить человечество от анималистичного».]

Это из старой программы. Сейчас я думаю по-другому. В то время я иначе воспринимал людей и животных. Это было неправильно.

В то время вы думали, что человек – это нечто особенное, с особым отношением к…

Ну да, ну да. К рациональному сознанию. Теперь я думаю иначе.

И что заставило вас изменить точку зрения?

Это произошло не сразу. Это долго зрело.

А вы тогда думали о Христе?

Для меня Христос – это просто часть мифологии.

Мифологии, от которой вам бы хотелось освободиться, или мифологии, которой вы бы хотели воспользоваться?

Я всегда говорю, что мне хотелось бы показать в своем творчестве развитие сознания. И в этом смысле важны все мифологии – и греческая, и католическая. У меня в театре объясняется история сознания и история мифологий.

И ничего антиклерикального в этом не было? Это не было пародией?

Нет, пародией это не было.

(Думает.) Я так в итоге и не понял, за что вас арестовывали.

За богохульство и порнографию.

Все три раза? По одному и тому же обвинению?

Ага.

То есть они не понимали, что…

Они не понимали.

(Думает.)

В какой-то момент в ваших спектаклях начинают появляться женщины. Изначально их ведь не было?

Изначально не было. Я очень застенчив.

Я не заметил в ваших текстах каких-либо рассуждений о женском и мужском. Позвольте спросить, в чем разница между мужским и женским?

Да нет никакой разницы. Для меня это одно и то же.

Но откуда тогда возникает эрос, если нет никакой разницы?

Ну это как электричество – минус и плюс.

Но между минусом и плюсом есть разница.

Я ее не понимаю. Эта разница необходима для творения.

Но вы же знаете, что в западной культуре понимание женского и мужского было важнейшим различием, а не просто поверхностным, чисто телесным.

Это их проблема, не моя.

(Смеется.) Ну хорошо. Тогда у меня есть еще один вопрос. Вы работали с Филипом Глассом над «Сатьяграхой». Чем это сотрудничество было для вас важным?

Мне понравилась музыка. История меня не интересовала – весь этот Ганди и так далее. Когда я этим занимался, я очень увлекался Мессианом, потом я сделал «Франциска Ассизского»…

И это было для вас важнее?

Для меня самым важным была музыка.

Мой последний вопрос – о вашей подземной архитектуре. Вам хоть когданибудь хотелось, чтобы из этих проектов что-то получилось?

Это фантазия, чисто концептуальное искусство. Я мечтал о том, чтобы построить собственный подземный театр, но до реализации дело так и не дошло, потому что это очень дорого.

Ну естественно. И там ведь практически нет прямых линий, сплошные кривые. Похоже на внутренности.

Ну да.

В этом состояло ваше намерение? Оно и должно было выглядеть как внутренности?

Конечно.

То есть для вас идеальный подпольный театр должен повторять форму кишок?

Для меня это было бы fantastisch, но я не смог это реализовать.

Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни.

Бытие. Когда я впервые глубоко ощутил бытие. В юности я жил в Вене, мне было 19 лет, был замечательный день, птички пели, деревья стояли в цвету… Все было прекрасно. Я тогда находился под большим влиянием Шопенгауэра, буддистской философии и вообще восточной философии. И я шел по полям, все было очень красиво, и в этот момент я пережил очень глубокое чувство, что я здесь, что я есть. Это было мощнейшее переживание, и оно повторялось на протяжении 60 лет – вот эта мысль, что «я здесь».

Спасибо вам.