Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

В спектре профессиональных физиков, в том числе лауреатов Нобелевской премии, два выраженных полюса. На одном конце те, кто занимается практически важными вещами. Например, Чарльз Таунс в 1964 году получил Нобелевскую премию за исследования, которые привели к изобретению лазера. На противоположном конце спектра те, кого интересуют только самые общие и фундаментальные законы природы. К этим вторым совершенно определенно принадлежит и американский физик Стивен Вайнберг. Ему вместе с двумя другими выдающимися физиками – Шелдоном Глэшоу и Абдусом Саламом – в 1979 году присудили Нобелевскую премию за объединение в одной теории двух фундаментальных сил природы – электромагнитного взаимодействия, которое определяет, например, то, как взаимодействуют два электрически заряженных шарика, и слабого взаимодействия, которое определяет процессы в мире элементарных частиц. В профессиональной среде его называют электрослабым взаимодействием.

Создать единую теорию, которая описывала бы все известные в природе силы, всегда было мечтой физиков-теоретиков. Свою жизнь этому посвятил и такой гигант мысли, как Альберт Эйнштейн, – к сожалению, безуспешно. Существенный вклад на пути к общей теории всех областей физики внес также Стивен Вайнберг. Более того, Вайнберг – один из немногих физиков и философов науки, которые считают, что возможна теория всего, которая стала бы окончательной. Тем самым, если можно так сказать, мы поймем все об окружающем нас материальном мире, и естественной науке как фундаментальной науке придет конец. Такие взгляды Вайнберга основаны на очень простом предположении: каждая следующая теория, будучи все более всеобщей, в определенном смысле становится более простой и для объяснения природы использует все меньше понятий и законов. Это означает, что логически наступит момент, когда мы достигнем предела, где все будет настолько просто, что дальнейшее редуцирование будет невозможно.

Здесь надо оговориться, что есть и контраргументы относительно возможности такой окончательной теории. Например, изучая природу, мы открываем все новые уровни, и они каждый раз появляются неожиданно и требуют все новых и более глубоких теорий. Когда-то мы думали, что в основе всего просто вещество – субстанция. Потом мы открыли, что оно состоит из молекул. Те, в свою очередь, из атомов. Атомы – из протонов, нейтронов и электронов. Протоны и нейтроны из еще меньших частиц – кварков. Остается только гадать, что будет дальше.

Помимо этого, Вайнберг – яркое доказательство того, насколько большое значение в жизни человека играет образование. Человеку, который ставит перед собой академические задачи, особенно нужно без промедления получить отличное образование. Стивен Вайнберг – коренной ньюйоркец. Он ходил в очень особенную школу – специализированную школу естественных наук в Бронксе. Между прочим, это государственная школа, которая переворачивает широко распространенное мнение о том, что в Соединенных Штатах хорошее образование дают только частные школы. О том, что эта школа действительно выдающаяся, свидетельствует хотя бы тот факт, что в один год с Вайнбергом ее окончил Шелдон Глэшоу.

Дальнейшая карьера Стивена Вайнберга была связана с университетами, входящих в десятку лучших университетов мира. Он работал и в Калифорнийском университете в Беркли, и в Массачусетском технологическом институте, и в Гарварде. Сейчас Стивен Вайнберг работает в Техасском университете в Остине.

И конечно, почти ни одна из официальных и неофициальных биографий Вайнберга не забывает упомянуть, что он атеист. Это его жизненная позиция, и, зная университетскую среду США, могу заверить, что она не особенно соответствует общему настроению. Одним словом, он осмеливается отличаться от остальных.

Марцис Аузиньш

Появились ли какие-нибудь новости о первых трех минутах существования Вселенной?

Да, это вопрос... Смотря что считать новостями. За последние годы мы много узнали, наблюдая за микроволновой радиацией, оставшейся с начала Вселенной. При помощи спутников нам удалось измерить малейшие колебания в микроволновом радиационном фоне. Говоря «мы», я имею в виду не себя, а астрономов, которые этим занимаются. Им вроде бы удалось подтвердить инфляционную модель, которая была разработана 30 лет назад. Но сейчас это не просто качественная теория, она стала довольно точной: мы можем посчитать, как расширялась Вселенная еще до Большого взрыва, до того, как ее энергия оказалась заражена радиацией и материей. Это невероятно захватывающе. Мы до сих пор не знаем ответы на большие вопросы – например, есть ли у Вселенной определенное начало во времени. Все эти наблюдения не проливают света на эту загадку, однако существенно приближают нас к ответу на вопрос, откуда взялась структура Вселенной. Когда мы смотрим на небо, мы видим, что материя распределена неравномерно, она спрессована в звезды, а звезды собраны в галактики, а галактики образуют скопления. Теперь мы гораздо лучше понимаем, откуда берется эта структура – разумеется, из уплотнения материи под действием гравитационного притяжения. Формирование галактик на ранних этапах происходит из малейших флуктуаций в ходе инфляционного расширения Все-ленной – флуктуаций в масштабе один к ста тысячам. То есть плотность Вселенной варьируется от места к месту в сто тысяч раз.

Мой вопрос в первую очередь касался вашей книги о первых трех минутах, которая вышла около 35 лет назад. Поменяли бы вы что-нибудь сейчас или только добавили новые данные?

В первом издании книги я почти не говорил о возможности существования темной материи, то есть о том, что Вселенная расширяется под действием гравитационного поля, что это продукт не только энергии материи и излучения во Вселенной, но и энергии космоса как такового. Я знал о такой возможности и, кажется, даже обсуждал ее – точно не помню, – но если и так, то весьма приблизительно. Теперь мы знаем, что расширение Вселенной зависит от темной энергии. То есть энергия Вселенной, порождающая гравитационное поле, которое управляет тем, как она расширяется, на три четверти состоит из темной энергии; и это энергия в самом космосе, а не в материальных частицах. Экспериментально это было доказано в 1998 году, если я правильно помню, и несколько лет назад за это открытие была присуждена Нобелевская премия. А до 1998 года мы считали это лишь одной из возможностей.

Почему эта энергия называется «темной»?

Потому что она не производит света. Мы знаем о ней только по воздействию, которое она оказывает, по гравитационному эффекту. Видимых проявлений у нее нет. Мы вычленяем темную материю – это некие частицы, про которые мы еще ничего не знаем, но все равно это нормальная материя, то есть движущиеся частицы, которые собираются в кластеры. Мы надеемся, что через несколько десятилетий мы узнаем, что это за частицы. Эти темные частицы не несут электрического заряда, а значит, не взаимодействуют с радиацией и сами ее не производят. Они отличаются от любой видимой нами материи, от водорода и гелия, которым светят звезды. Темная энергия – это другое. Она не связана ни с какими частицами, это сам космос. Темная она в том же смысле, то есть не производит никакого видимого или любого другого света. Мы знаем о ней только благодаря ее гравитационному воздействию.

Один из самых загадочных для меня моментов в описаниях первых этапов существования Вселенной – это то, что там используется понятие пространства. Возможно, я неправильно его понимаю, однако вроде бы получается, что бесконечно плотная син-гулярность, или как ее правильно назвать, находится в каком-то пространстве. И мне это кажется крайне странным.

Согласно инфляционной модели, когда Вселенная начала расширяться, она была крайне горячей и плотной материей – так же считала и прежняя теория… Все это до сих пор считается истинным, однако еще раньше существовал период, когда Вселенная была по сути пустой, но по мере расширения заполнялась темной энергией, причем расширение шло по экспоненте. В данном случае мы не знаем, как проследить историю Вселенной до самых истоков. Поэтому вопрос, который вас беспокоит, на самом деле так не стоит. А кроме того, даже если согласиться с тем, что говорят многие космологи – что Вселенная началась с момента бесконечной температуры и плотности, – то эти температура и плотность были постоянны в каждой точке пространства. Поэтому даже бесконечно плотная Вселенная могла быть и бесконечно большой! Мы до сих пор не знаем, являются ли размеры Вселенной конечными или нет. Но в любом случае нет никаких данных о том, что материя и энергия – пусть даже темная материя и темная энергия, это не важно – сконцентрированы в одной точке. Все наши наблюдения показывают, что чем бы ни была заполнена Вселенная, она заполнена довольно равномерно – хоть в конечном, хоть в бесконечном пространстве. Не конечное пространство наподобие мячика, ограниченного поверхностью, а конечное пространство наподобие поверхности мячика, то есть безграничной сферической поверхности. Только эта поверхность не двухмерна, как у трехмерного мячика, а трехмерна, как поверхность четырехмерного мячика. Математически такое пространство описано еще в XIX веке. Я не знаю, почему людям это непонятно – ведь вполне возможно, что наше трехмерное пространство, в котором мы живем, замыкается само на себя, как поверхность четырехмерного мячика.

Мне не нравится представление, что пространство – это некое вместилище, в котором происходило расширение Вселенной или откуда она появилась. Это-то и кажется странным. Поэтому спрошу: занимались ли когда-нибудь физики вопросом про-исхождения не Вселенной, а пространства? Или считается, что пространство вечно?

Нет. Я бы сказал, что согласно теориям, которые считают, что Вселенная началась в определенный момент в прошлом, тогда же началось и пространство. Это похоже на то, что говорил о времени Августин. Он, разумеется, верил, что Вселенная создана в определенный момент времени, и говорил, что нельзя спрашивать, что ему предшествовало, потому что времени еще не было. Как и пространства.

То есть, согласно теориям о том, что у пространства было начало, время появляется позже?

Нет, вместе.

Они появились вместе?

Да. Конечно, наверняка мы этого знать не можем, но, согласно всем нашим теориям, пространство и время переплетены. В специальной теории относительности Эйнштейна пространство и время в некоторой степени сводятся друг к другу. Если быстро перемещаться относительно предмета, его размер сокращается и удлиняется период, в который может что-то произойти. А произошло то, что пространство и время в каком-то смысле сплелись друг с другом, так что невозможно представить начало пространства, которое не было бы началом и времени тоже.

Но если пространство и время как-то переплетены…

Мы, кстати, используем одно слово: пространство-время.

Я об этом слышал, но никогда не понимал, как это совмещается c тем, что время считается однонаправленным.

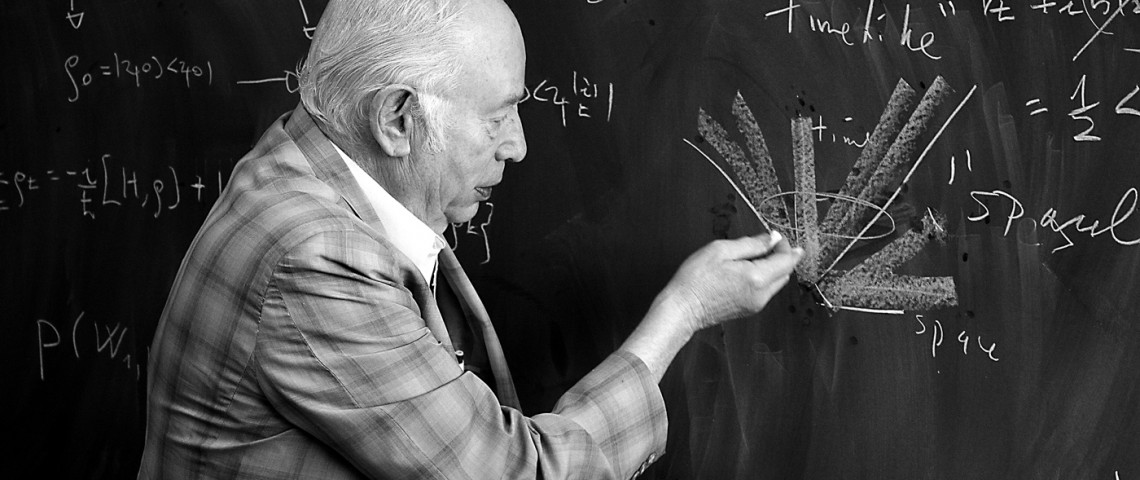

Ну, тут есть нюансы… Как бы это сказать… Мы различаем события, отстоящие друг от друга в пространстве, и события, отстоящие друг от друга во времени. Давайте я вам картинку нарисую! (Рисует.) Вот это называется световой конус – правда, я рисую его в двух измерениях… Представьте, что это пространство, а это время. То есть если я ставлю точку вот здесь, то вот время, когда произошло событие, а вот положение в пространстве, где оно произошло. Простая картинка. Я свожу пространство к одному измерению, потому что доски, на которой можно изображать более чем двухмерные объекты, у нас нет…

Пока нет.

Да, пока нет. Дальше: свет движется, разумеется, с определенной скоростью – со скоростью света. Значит, если он выходит отсюда, из точки 0 по обеим осям, он будет двигаться вот так: расстояние пропорционально времени, время пропорционально расстоянию. Теперь, если у меня есть неподвижный объект, который движется только вперед во времени – скажем, я неподвижно сижу на стуле, – то движение во времени все равно бы было и у него была бы такая траектория. (Рисует.) Это внутри светового конуса. С другой стороны, если у меня есть два объекта в один и тот же момент, но в двух разных местах, то они будут отличаться следующим образом. (Рисует.) Они будут отличны в пространстве, но не во времени. Эта разница между пространством и временем отчасти абсолютна, но именно что отчасти. Если я двигаюсь медленнее скорости света мимо человека, который стоит неподвижно, он увидит, что я двигаюсь, а я, потому что я двигаюсь, буду видеть, будто он движется в обратном направлении. Это как когда едешь в поезде, и деревья в окне движутся назад. Но это движение всегда будет медленнее скорости света, то есть мы всегда будем внутри конуса. (Рисует.) Вот траектории предметов, движущихся медленнее скорости света. Они движутся и в пространстве, и во времени, но всегда внутри так называемого светового конуса. Соответственно, две точки во времени – два события, происходящих в один и тот же момент, – будут показываться как одновременные, но различные в пространстве. Но если я быстро пронесусь мимо них, они не покажутся мне одновременными. Для меня они произойдут не только в разных местах, но и в разные моменты времени! То есть они будут различаться и в пространстве, и во времени, но эта разница будет уже за пределами светового конуса. Другими словами, пространство и время зависят от движения; движение может преобразовать чисто пространственное различие в пространственное и временное. Однако нельзя взять событие вне светового конуса и перенести его внутрь, или наоборот. Все это восходит к исследованиям Эйнштейна в первые два десятилетия ХХ века, так что ничего нового я вам не рассказал.

И эта картина не кажется вам странной?

Я к ней привык.

И зависимость от наблюдателя в качестве объясняющего фактора вас не тревожит?

Нет. Мы употребляем слово «относительность», но это не относительность в философском смысле. Это истина, но не та истина, которая выражается с точки зрения абсолютного времени, в котором совершаются события, или абсолютного расстояния между двумя объектами. Эти качества реальности не обладают объективной значимостью. Есть вещи, которые объективно истинны, они не зависят от наблюдателя, и стоящая перед физиком задача во многом заключается в том, чтобы эти вещи идентифицировать. Но тут иной случай, хотя изначально считалось по-другому – что время события является абсолютной величиной, обладающей объективной значимостью независимо от того, кто его измеряет. Но теперь мы знаем, что это не так. Точнее, нам теперь нужно установить, какие вещи зависят от позиции наблюдателя, а какие нет. Конечно, Эйнштейн сделал гигантский шаг вперед, но я не уверен, что он радикально отличается от… Скажем, древнегреческие мыслители полагали, что существует абсолютная разница между верхом и низом и что в любой точке космоса «верх» значит одно и то же, откуда бы мы ни смотрели. Значит, и Земля не круглая, потому что люди свалились бы с ее нижней части. Но Аристотель понял, что верх не абсолютная величина, что «верх» и «низ» означают направление по отношению к центру Земли и что верх для человека в Египте – это другое направление, чем верх для человека в Греции.

Если пространство-время – это некий континуум или сложная система, то получается, что двигаться в разных направлениях в пространстве легко, а во времени как-то трудновато.

Почему, мы все движемся во вре-мени.

Да, но в одном направлении.

Ага, понял: вас интересует движение в обратном направлении… Ясно. Я еще немного порисую, но теперь не только конус, обращенный назад, но и вперед… Мы с вами, а еще самолеты или ракеты двигаемся во времени вперед с разной скоростью. Мы можем двигаться во времени, можем еще и в пространстве, но не можем выбраться из светового конуса. Мы не можем двигаться в этом направлении. Зато за пределами светового конуса во времени можно двигаться как вперед, так и назад. Но тут есть проблема. Представьте, что эти две точки – это два разных события: одно – создание электрона, другое – обнаружение электрона. И вот кто-то движется мимо этого эксперимента с огромной скоростью таким образом, что эти два события оказываются разделенными подобным образом. Получается очень необычная картина, потому что это время оказывается раньше того времени, то есть обнаружение электрона наступает раньше, чем он создан. Это невозможно представить! Поэтому современная физика говорит, что наблюдатель не увидит создание электрона в этой точке и не обнаружит его потом в более ранней точке. А увидит он позитрон, античастицу электрона, созданную здесь и обнаруженную там. Почему позитрон, а не электрон? Потому что электрический заряд не зависит от движения, его значение абсолютно. То есть все наблюдатели должны согласиться, что эта точка теряет отрицательный заряд, а та точка приобретает положительный заряд. Если рассуждать на примере электрического тока, то он течет в эту сторону, потому что, начиная с Бенджамина Франклина, мы описываем электроны как отрицательные частицы. Значит, если электрон создан в этой точке и обнаружен в той, а эта отрицательно заряженная частица движется в этом направлении, то и электрический ток должен течь в этом направлении. Это можно понять, если здесь создан, а здесь наблюдается положительный заряд. Другими словами, чтобы избежать парадоксов, связанных с обратным течением времени, надо признать существование антивещества: для каждого вида заряженных частиц существует идентичный во всех отношениях вид частиц – с такой же массой, с таким же спином, но с противоположным зарядом. То есть антивещество – необходимое следствие из эйнштейновской теории относительности.

А необходимое следствие из антивещества – необратимость времени.

Я бы не стал так говорить. Скорее, гипотеза о том, что следствия не могут существовать раньше причин, предполагает существование антиве-щества.

Вы говорите о разных видах частиц – их иногда в шутку называют зоопарком. А в чем польза от открытия всего этого многообразия микрочастиц, от того, что их описали и поименовали? В чем польза от всего этого «зоопарка»?

Я не очень понимаю, что вы имеете в виду под «пользой».

Более точное знание и понимание чего-либо.

Десятилетиями считалось, что дол-жны существовать элементарные частицы – ограниченное число видов элементарных частиц, – из которых состоят все остальные наблюдаемые в природе частицы. Теперь у нас есть такая теория – она называется Стандартная модель. В ней лишь несколько типов частиц. Не так мало – это зависит от того, считать ли частицы и античастицы вместе или отдельно. Я не помню точное число, но это что-то порядка 20–30 типов частиц, не сотни тысяч. Эти частицы разбиваются на определенные семьи. Есть кварки, их шесть разновидностей. Две из шести существуют в ядрах обычных атомов. Но они все довольно похожи и различаются только весом. Есть другая семья частиц – они в некотором отношении параллельны кваркам, их тоже шесть типов. Называются лептоны. К ним относятся электроны, а также более тяжелые частицы – мюоны и тау-лептоны, а еще у каждого из них есть нейтрино, то есть электрически нейтральная частица. Кроме того, есть частицы – переносчики взаимодействия: фотоны – световые частицы, переносящие электромагнитные силы; тесно связанные с ними W- и Z-бозоны – переносчики слабого ядерного взаимодействия. Кроме того, существует довольно-таки отдельный вид частиц (их там восемь), которые называются глюоны – это переносчики сильного ядерного взаимодействия. Я уже сбился со счета… Потом, есть только что открытая частица – бозон Хиггса, который ни на что не похож. И все! Стандартная модель ограничивается этими частицами; все остальное состоит из них.

Я немного потерялся в этом лесу из 20 или 30 частиц, поэтому задам простой вопрос: наблюдались ли хоть какие-нибудь из этих частиц, и если да, наблюдались в каком смысле?

Электроны точно наблюдались.

Каким образом? В каком смысле наблюдались?

Отдельных частиц мы не видели. Электроны открыли благодаря тому, что британские физики в конце XIX века, изучая прохождение электрического тока через почти полный вакуум – в стеклянных трубках, вроде сегодняшних электронно-лучевых приборов, с полностью выкачанным воздухом, – обнаружили, что если подать сильное напряжение на металлическую пластину внутри такой трубки, электрический ток перетечет на другую металлическую пластину даже в условиях почти полного вакуума. Тогда физики, особенно Джозеф Джон Томсон в Кембридже… Луч частиц можно было увидеть, потому что он, собственно, светился. Виден свет – видны частицы. Но это не так важно. А важно то, что когда поток частиц сталкивается с определенным веществом – например, сернистым цинком, – в месте столкновения происходит вспышка света. То есть можно увидеть, как свет выходит из того места, где несущий электрический ток луч сталкивается с мишенью. Томсон обнаружил, что эти лучи можно отклонять с помощью электрических и магнитных полей, а кроме того, он смог измерить количество тепла, выделяемого при их столкновении с мишенью. Измерив угол отклонения и количество выделяемой энергии, он определил, что электрический заряд переносят единообразные частицы – у них всех одинаковое соотношение заряда и массы. Тогда он сказал: это некий вид фундаментальных элементарных частиц – и назвал их электронами. То есть он не видел электрон, но все, что он наблюдал, согласовывалось с этой теорией. Потом открыли, что электроны существуют в атомах. Были разработаны устройства, показывающие траекторию движения электрона, скажем, камера Вильсона – камера с перенасыщенным паром, который конденсируется на частице в виде капелек жидкости, которые можно сфотографировать.

Но для человека несведущего такое наблюдение – все равно что разглядывать следы на песке и гадать, кто их оставил.

То же самое можно сказать про любое наблюдение. Вот я вас наблюдаю – смотрю на вас. Но ведь на самом деле я лишь считываю данные с сетчатки глаза, и мой предыдущий опыт восприятия убеждает меня, что рядом со мной кто-то сидит. Любое наблюдение опосредованно. Нам кажется, что какие-то вещи мы видим более непосредственно, чем другие, и говорим: «Я наблюдаю нечто, когда вижу его», но это вопрос интерпретации. Когда я смотрю на радугу, я ее наблюдаю. Но действительно ли я ее наблюдаю? Ведь на самом деле никакой разноцветной дуги в небе нет.

Неужели? Мне казалось, что есть.

Нет, в небе есть капельки воды, в которых преломляется свет. Свет, проходящий сквозь капельки воды, отклоняется на 42 градуса, и радуга получается, если угол между моей линией обзора и Солнцем составляет 42 градуса. Но никаких цветных предметов в небе нет!

Но какое описание события, на ваш взгляд, точнее – с семицветной дугой или с капельками воды?

Это хороший вопрос… Я не могу не верить в существование объективной реальности, и объективно существуют капельки воды, а не цветная дуга в небе. Это и есть цель науки: смотреть глубже и находить объективную реальность. То есть я считаю, что электроны существуют…

Вы так считаете?

Да, считаю. Мне не нужны гарантии. По-моему, философы от Платона до Авиценны и религиозных лидеров всегда стремились к твердому знанию, тогда как наука ищет правдоподобия, которое со временем постепенно увеличивается. В нашем опыте много данных, предполагающих существование электронов – крохотных частиц, несущих массу и энергию под действием электрического заряда. Так много данных указывает на это! В том числе современная промышленность, которая основана на теории о том, что происходит с электронами в полупроводниках… То есть существование электронов не просто правдоподобно – этому есть множество убедительных доказательств.

Представим, что мой палец может становиться таким маленьким, что я могу залезть им вглубь материи. Существует ли некая материальная точка – на атомарном уровне или еще меньше, – куда бы я не смог этим пальчиком залезть?

Не знаю. Вы говорите о несуществующем пальце, так что я не могу ответить.

Но можно поставить мысленный эксперимент.

Невозможно провести мысленный эксперимент без ряда уточнений. Я не знаю, что за палец вы имеете в виду, я не могу его представить. Электрон можно бомбардировать энергией – например, высокоэнергетическими фотонами, – чтобы посмотреть, расщепится он или нет. Но и тут надо сделать оговорку: при расщеплении электрона высокоэнергетическими фотонами часто образуются три частицы – две электрона и антиэлектрон. Как это описать: мы расщепили электрон на три частицы или мы создали в дополнение к имевшемуся электрону пару «электрон/антиэлектрон»? На это нет ответа! Единственное, что можно сказать: при взаимодействии фотона и электрона появились три частицы. А расщепили мы электрон или нет – плохо поставленный вопрос. Определить можно, только что было в начале и что в конце.

Вы несколько раз упоминали ту или иную теорию. Каков вообще статус теории?

Вы простых вопросов не задаете… Мне кажется, теории – это всегда примерное, постоянно уточняемое описание законов природы. Любое наблюдение имеет смысл, только если есть теория, его интерпретирующая. Джозеф Джон Томсон открыл электрон, занимаясь подтверждением теории о воздействии электронных и магнитных полей на заряженные частицы. Эта теория появилась благодаря тому, что в XIX веке родилась теория электричества и магнетизма. Нельзя сказать, что Томсон открыл электрон без всякой теории. Любые наблюдения плодотворны только в связке с имеющимися теориями! Когда Ньютон открыл, что планеты притягиваются Солнцем с силой, обратно пропорциональной расстоянию между ними, – его знаменитый закон всемирного тяготения – он опирался на множество теорий, созданных до него другими. В частности, на теорию Кеплера, интерпретировавшую видимое движение планет на фоне звезд как движение по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. В этом много теории, вообще говоря! Причем теории весьма непростой. Астрономам потребовались тысячи лет, чтобы проинтерпретировать движение световых тел на небе как движение по эллиптическим орбитам вокруг Солнца. И Ньютон не смог бы сформулировать закон тяготения без уже существовавших теорий. Хотя он, разумеется, пошел дальше них. Более того, Дарвин говорил, что эксперимент не имеет смысла, если это не проверка той или иной теории. В противном случае мы имеем дело со случайными фактами. Я, к сожалению, забыл точную цитату… Что-то типа такого: нет смысла наблюдать за природой, если это не помогает строить теорию.

Но нет ли здесь опасности в том, что теория предопределит результаты наблюдений? Теория своими постулатами, аксиомами и допущениями ограничивает наблюдения – будь то эксперимент или что-то еще.

Я бы сказал, что наблюдение вообще возможно только потому, что существует теория, иначе бы оно было бессмысленной фиксацией ощущений. Нет наблюдения без теории. И безусловно, наблюдение зависит от конкретной теории. Всегда стоит вопрос о том, насколько наши выводы предопределены теорией, не является ли целью эксперимента лишь в очередной раз подтвердить теорию. Но такое бывает нечасто. Напротив, есть много примеров наблюдений, которые хоть и обусловлены имеющимися теориями, тем не менее допускают неопределенность в отношении фактов. И они не предопределяют результаты. Скажем, недавнее открытие бозона Хиггса: этот эксперимент проводили на основе имеющейся теории элементарных частиц, которая называется Стандартной моделью. Однако в Стандартной модели вопрос о существовании бозона Хиггса был открытым, потому что имелась и альтернативная гипотеза – без бозона Хиггса. Поэтому эксперименты, проводившиеся исходя из Стандартной модели, должны были проинтерпретировать данные наблюдений и определить, существует ли бозон Хиггса, а если да, то каковы его масса и процесс распада. В результате эксперимента на эти открытые вопросы были даны ответы.

Открытие бозона Хиггса поставило под сомнение какие-либо теории?

Идеи, лежащие в основе Стандартной модели, в частности те, которые касаются электрослабого взаимодействия, – их разработали Абдус Салам и я (это идеи о симметрии между слабыми и электромагнитными взаимодействиями на уровне уравнений, но не свойств частиц, как их описывает теория, – так называемое спонтанное нарушение электрослабой симметрии), – эти базовые идеи считаются установленными и как таковые под вопрос и не ставились. Главный вопрос звучал так: каков механизм возникновения нарушения этой симметрии? Самый простой ответ дан в теории, разработанной Саламом и мной. Согласно этой теории, симметрию нарушают так называемые скалярные поля, одним из которых является частица – так называемый бозон Хиггса. Однако были и альтернативные точки зрения на механизм нарушения симметрии между слабыми и электромагнитными взаимодействиями. Например, теория, которую независимо друг от друга разработали Леонард Сасскинд из Стэнфордского университета и я. У нее затейливое название – «техниколор», и в ней нет бозона Хиггса, а есть много других частиц – они называются технипионы. Открытие бозона Хиггса по большей части опровергло эту теорию в пользу той более простой версии, которую предложили Салам и я. То есть эксперимент подтвердил одну теорию и опровергнул другую. Так оно и работает.

Говорит ли нам что-нибудь о Вселенной тот факт, что в ней существуют люди вроде вас, которые что-то понимают в ее устройстве?

Раньше считалось, что существование не только ученых, но и жизни как таковой говорит нам нечто важное о Вселенной – а именно, что благоволящий Творец создал ее таким образом, чтобы в ней появились жизнь и человек. Другими словами, существование человека и понимание им мира – это проявление воли Божьей. На первый взгляд все так и есть, потому что наша планета чрезвычайно удобна: мы находимся как раз на таком расстоянии от Солнца, чтобы вода на поверхности была жидкой; гравитационное поле достаточное, чтобы вещи держались на поверхности, но не такое большое, чтобы у нас была атмосфера из метана, как на Юпитере, где жизнь невозможна. Но теперь мы знаем, что в нашей галактике миллиарды планет, а самих галактик тоже миллиарды, так что нет ничего удивительного в том, что некоторые планеты пригодны для жизни. И разумеется, только на таких планетах живут ученые, которые задаются вопросом о природе реальности. Так что сам по себе факт существования разумной жизни ничего глубокого о Вселенной нам не сообщает. Ею правят научные законы независимо от того, знают их люди или нет. Я не вижу ничего нелогичного в том, что Вселенная может существовать без разумных существ.

То, как вы описали «теорию Творца», а потом отбросили ее из-за того, что существуют бесчисленные миллиарды планет и галактик, показалось мне созвучным с тем, как если бы вы пересказывали старую идею о том, что наше существование – лишь случайность. Можно сказать – совпадение!

Для меня случайность – это обычная вещь, которая в силу своей природы недоступна нашему пониманию. Например, на эволюцию жизни на Земле оказал огромное влияние тот факт, что 65 миллионов лет назад в Землю врезалась комета, из-за чего вымерли динозавры и начался расцвет млекопитающих.

Но ведь это всего лишь одна из возможных версий?

Мне кажется, уже имеется достаточно свидетельств в пользу ее истинности. Но мой аргумент не зависит от того, истинна эта версия или нет, хотя я в этом уверен. Мы никогда не сможем отмотать время на 65 миллионов лет назад, выяснить орбиты комет и узнать, почему комета врезалась в Землю. Если бы это было возможно, это было бы неинтересно. Сами посудите: в Солнечной системе было много комет, они влияли на траектории друг друга, и вот одна врезалась в Землю. Типичная случайность. Мы никогда не сможем объяснить тот факт, что она врезалась именно в Землю – как принято считать, в районе полуострова Юкатан, – именно в это время и почему врезалась вообще. Случайность! Любая мутация – когда космический луч воздействует на ДНК клетки какого-нибудь растения или животного и изменяет генетический код так, что их потомство будет от них отличаться, – каждый раз такая мутация является случайностью. Мне кажется, важная часть работы ученого состоит в том, чтобы выделять случайности, которые по определению самого слова «случайность» необъяснимы. Кеплер в какой-то момент подумал, что он может рассчитать расстояние от всех планет до Солнца неэмпирическим путем. Он построил геометрическую конструкцию, предсказывающую положение каждой планеты относительно Солнца. Но по сравнению с данными наблюдения она работала неточно. Сегодня никто бы даже и мечтать о такой модели не стал, потому что мы понимаем, что конкретная геометрическая модель Солнечной системы не является прямым следствием законов природы. Она случайна!

Вам не кажется странным, что мир элементарных частиц при этом управляется весьма строгими законами и случайностей там почти нет?

Это не странно, но это важно, и дело тут в том, что элементарные частицы ближе друг к другу. Когда мы изучаем элементарные частицы, мы подходим ближе к фундаментальным законам природы, а там случайностей нет. Поэтому так интересно заниматься элементарными частицами – их свойства неслучайны. Тут, конечно, тоже есть сомнения. Есть ведь теория мультивселенной, согласно которой наш Большой взрыв – лишь один из бесконечного числа больших взрывов, так же как наша планета – одна из миллиардов миллиардов планет. Весь наш Большой взрыв – только эпизод из жизни огромной Вселенной, в которой такие взрывы встречаются постоянно. А в результате других больших взрывов образуются другие вселенные, и в них у элементарных частиц другие свойства: где-то мюон в 210 раз тяжелее электрона, а где-то всего в 100. Получается, что свойства наших элементарных частиц – случайный результат нашего Большого взрыва. Это крайне неприятная мысль, причем мы не знаем, правда это или нет. Вероятно, вскоре это станет для нас большим вопросом. Будь у нас математическая теория, объясняющая, что для теоретической состоятельности, отсутствия абсурдных с математической точки зрения моментов – например, бесконечных чисел – мюон должен обладать массой в 210 раз больше электрона, тогда мы бы сказали: прекрасно, теперь мы знаем, что это не случайность. Но такой теории у нас нет. И это серьезная проблема.

Вы верите, что в мире частиц не бывает случайностей, там всем правят строгие законы, у всех электронов одинаковые свойства и так далее. Но как при этом вы объясняете случайности, имеющие место в бóльших масштабах?

Когда я говорю «случайности», я просто имею в виду, что есть вещи, которые мы никогда не сможем понять, потому что они зависят от вещей, о которых мы не можем ничего знать. Например, популяцию комет 65 миллионов лет назад – мы ничего о ней не можем знать, поэтому называем ее случайностью. При этом там все может быть жестко предопределено. Будь у нас полная картина популяции комет и планет Солнечной системы, мы с помощью компьютера могли бы посчитать, что именно столкнулось с Землей, когда и где. То есть я не отрицаю детерминизма. Называя это событие случайностью, я лишь имею в виду, что наше знание не абсолютно. Каждый космический луч, воздействующий на гены и вызывающий изменения в ДНК земных организмов, подчиняется законам физики элементарных частиц. Этот космический луч зарождается где-то далеко – например, из-за взрыва суперновой – и достигает Земли, строго подчиняясь законам природы. Но мы никогда не узнаем, как это произошло! Для Аристотеля случайность имела совершенно другой смысл. Он называл случайностью все, что не относится к естественному порядку вещей. Лошадь – это вид, природа которого зафиксирована в… Звучит смешно, потому что мы во все это больше не верим. Но для Аристотеля лошадь относилась к естественному порядку вещей, а тот факт, что конкретная лошадь в яблоках или серая, – случайность. Он понимал под случайностью нечто не относящееся к сущности конкретной вещи. Я же считаю, что случайности в той же мере являются сущностью, как и… Комета, сталкивающаяся с Землей, точно так же относится к сущности природы, как и все остальное. Если подбросить монету, выпадет либо орел, либо решка. И в обоих случаях это случайность. Мы не следим за орбитой полета монеты достаточно подробно, чтобы предсказать, чтó выпадет. Но в этом все равно есть детерминизм. Если разобрать движение монеты, выпадение орла или решки полностью закономерно.

Да, но ведь есть человек, который подбрасывает монетку, а есть ли кто-то, кто выпустил стрелу под названием Вселенная, не вполне ясно.

Это так. Нам приходится заниматься вещами, о которых мы ничего не знаем. Я считаю, что теория мультивселенной, которая объявляет весь наш Большой взрыв и остальные законы природы случайностями, пока очень умозрительна. Не вполне ясно, как мы будем…

Не могли бы вы назвать пять главных проблем, стоящих перед современной наукой?

Самый главный вопрос, стоящий перед наукой впереди всех других вопросов: что такое законы природы? Это большой вопрос. (Смеется.) Но чтобы ответить на этот вопрос, сначала надо ответить на ряд других, причем приходится гадать, какие из них важны – в смысле, приведут ли они нас к пониманию того, что такое законы природы. Мне кажется, чрезвычайно важно понять расхождение между масштабом энергий, описанных в теории гравитации, и масштабом энергий, которыми оперирует физика элементарных частиц. Позвольте, я расскажу об этом немного подробнее. В физике элементарных частиц, согласно современной Стандартной модели, массы всех элементарных частиц пропорциональны массе бозона Хиггса. Эта одна из единиц массы – масса бозона Хиггса 125 ГэВ – задает масштаб для всех остальных масс: электрона, мюона, кварков и т.д. Если бы масса бозона Хиггса была в два раза больше, массы всех остальных элементарных частиц увеличились бы вдвое.

Я думал, они безмассовые.

Некоторые безмассовые, а два умножить на ноль дает ноль… Но электрон имеет массу, и будь бозон Хиггса тяжелее в два раза, электрон тоже был бы вдвое тяжелее. То есть у нас одна единица массы – 125 ГэВ; мы знаем ее из экспериментов. Есть и другая единица массы, которая встречается в теории гравитации, – это планковская масса. Планк первым ее вычислил. Если взять заряд электрона, гравитационную постоянную Ньютона и скорость света – а Планк знал все эти константы – и скомбинировать их с единицами массы, получается масса порядка 1018 ГэВ. Это больше, чем 100 ГэВ, в 1016 раз, то есть в 10 000 триллионов раз. Большой разброс. Откуда он происходит? Из планковской массы. Можно еще конкретнее объяснить, что это значит, если взять две обычные частицы – скажем, электроны – и спросить: каково соотношение силы притяжения между ними и силы отталкивания двух отрицательных частиц, находящихся на некоем расстоянии друг от друга? Сила притяжения невероятно слабее электрической! Настолько слабее, что притяжение между двумя электронами еще никому не удалось обнаружить. Вообще в масштабе атома сила притяжения не обнаружена. Скажем, сила притяжения ядра, действующая на электроны, – мы просто не принимаем ее в расчет.

(Звонит телефон.) Алло. Да. Ага. Я бы мог... Понимаете, я нахожусь не в той позиции, чтобы такое подписывать. «Нью-йоркское книжное обозрение» попросило меня изложить свою точку зрения на выборы, и я с либеральных позиций выразил крайнее разочарование администрацией Обамы. В заключение я говорю, что… Опуская подробности, я говорю, что если бы я жил в штате, где мой голос что-то значит – в Огайо или Флориде, – я бы голосовал за Обаму, потому что Ромни еще хуже. Но раз я живу в Техасе, где мой голос ничего не значит, потому что Техас все равно проголосует за Ромни, я позволю себе роскошь не голосовать ни за одного из кандидатов в президенты. Хотя за всех других демократов я буду голосовать… И раз я написал такое в «Нью-йоркском книжном обозрении», я теперь не могу подписывать петиции в поддержку Обамы. Мне очень жаль. Да. Но я на вашей стороне. Всего хорошего.

Ох, это было про политику. Надеюсь, вы не будете это… А впрочем, мне все равно.

Это ведь был краткий пересказ вашей статьи!

Да, она появится в следующем номере «Нью-йоркского книжного обозрения». А я вижу, что вы его читаете, иначе где вы всего этого набрались?

Мы говорили о двух проблемах в физике…

Да, я как раз объяснял, что такое планковская масса. Итак, сила притяжения между двумя электронами гораздо слабее электрической силы, но если бы масса электрона была равна планковской массе, а не той, которая на самом деле, то гравитационная сила была бы равна электрической. Это и есть планковская масса: масса частиц, которые не существуют, но если бы существовали, их гравитационная сила была бы не слабее электрической. Понятно? Еще важный вопрос, который мы затрагивали: существует ли мультивселенная или наш Большой взрыв уникален?

То есть важные вопросы только в физике.

Нет-нет. Есть и другие… Какова вероятность зарождения жизни на планете, которая для этого пригодна? Если есть планета, на которой может быть вода, которая не окружена ядовитой метановой атмосферой, какова вероятность появления там жизни? Никто пока не сделал удовлетворительного теоретического анализа по этому поводу. Еще один важный вопрос: как физическая и химическая структуры мозга связаны с сознанием? Какова корреляция между опытом сознания и физическими и химическими процессами в мозге? Я не имею в виду, что вот вы внезапно испугались и в мозге произошел какой-то электрический разряд. Это тоже интересно, но этого недостаточно. Я имею в виду: наше сознание в целом должно иметь какую-то корреляцию с объективным содержанием мозга. Но какова она – мы не знаем. Это важный вопрос, к физике не относящийся.

Улдис Тиронс: У Фроста есть строчка о трех видах пустоты: abyss, void и emptiness. Для вас имело бы смысл говорить о таких трех видах пустоты?

Я не знаю этой цитаты. Я очень люблю Фроста и много его читал, но этой не встречал. Надо будет поискать. Вы не помните названия стихотворения?

Улдис Тиронс: Текущий на запад ручей…

Поищу. Звучит интересно. О чем-то таком говорят, когда обсуждают вопрос, считающийся самым глубоким из возможных: почему существует сущее, а не ничто? Хотя тут все зависит от того, что понимать под «ничто». Если пустое пространство, в котором все равно действуют законы природы, как мы их знаем, то можно ответить: если есть вакуум, в нем спонтанно зародится материя из-за квантовых флуктуаций и так далее. Но настоящая пустота, настоящее ничто – это, надо полагать, не просто пустое пространство, а отсутствие реальности вообще, полное несуществование, в том числе несуществование законов природы. И если спросить, почему существует нечто, а не вот такое ничто, то на такой вопрос я никогда не смогу ответить, потому что он за пределами науки и мы таким просто не занимаемся. Так что для меня он не входит в список важнейших вопросов…

Тогда последний, немного личный вопрос. Он звучит глупо, хотя таким не является. Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в жизни.

Ох… Что наши отношения с людьми важнее любых абстрактных научных вопросов и что поэты имеют больше сказать по этому поводу, чем ученые.