Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

У науки, как и у природы, есть грани малозаметные и те, что видны сразу. К последним можно отнести, например, исследования мозга и его клеток или все, что связано с машинным обучением: об этом регулярно пишут научно-популярные издания. Темы, над которыми работал биолог, инженер и художник Анджело Вермёлен, скорее малозаметны.

Как биолог он занимался вещью весьма специфической: зубами комариных личинок. Теперь же он реализует свой неутолимый интерес к космическим путешествиям как инженер биосистем Делфтского технического университета. С 2009 года Вермёлен сотрудничает с программой Европейского космического агентства MELiSSA в рамках проекта разработки систем поддержания биологической жизни. В 2013 году в качестве первого добровольца он отправился на Гавайские острова для участия в программе симуляции условий жизни на Марсе HI-SEAS, реализуемой при поддержке NASA.

В 2019 году вместе с группой SEADS (Space Ecologies Art and Design), которую в свое время он сам помог учредить, Вермёлен отправил на Международную космическую станцию самореализующийся научно-художественный проект Ēngines of Ēternity, исследующий идею культурного бессмертия.

С. К.

О многом хотелось бы с вами поговорить, но меня особенно поразило то, что вы шесть лет работали над докторской диссертацией, посвященной зубам личинки комара.

В самом деле?

Да. Поэтому я хочу спросить, что вы узнали за шесть лет изучения зубов у этих личинок?

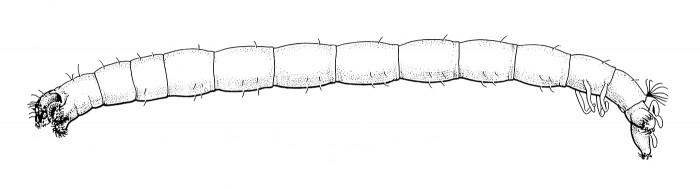

Это, разумеется, весьма специфическое знание, а не фундаментальные принципы. Если попытаться вкратце объяснить, о чем идет речь, то эти мелкие животные, эти личинки живут в тесном контакте с грязью.

С грязью?

С илом. С речным илом и водой. Они строят небольшие туннели и едят этот ил. Так что взаимоотношения между этими организмами и окружающей средой весьма тесные. При загрязнении окружающей среды многие вещества не растворяются в воде, а оседают в этом иле, в этой грязи. Организмы в этом случае моментально реагируют на загрязнение и начинают деформироваться.

И чем больше грязи, тем больше деформации?

Чем больше загрязнения, тем больше деформации. В этом состояла гипотеза моего исследования, причем были уже эмпирические данные, устанавливающие связь между загрязнением и деформацией. Но не все было ясно.

Простите, речь идет о любом загрязнении или…

В целом загрязнение водоемов бывает двух типов. Во-первых, органическое загрязнение – например, бытовые сточные воды. Они удобряют окружающую среду, запуская процессы, в ходе которых поглощается кислород. В итоге возникает нехватка кислорода, и рыба дохнет. Это один тип загрязнения. Интересно, что личинки в таких условиях прекрасно себя чувствуют. А почему? Потому что у них в крови гемоглобин, что странно – ведь мы связываем гемоглобин с человеком, с млекопитающими, – и они благодаря гемоглобину могут выживать и при недостатке кислорода. Таким образом они начинают доминировать в экосистеме. Меня всегда это удивляло: ты обогащаешь экосистему питательными веществами, и это приводит к снижению биоразнообразия.

В ней развивается какая-то одна культура?

Да, она становится монокультурной. Потому что один вид оказывается лучше приспособленным к новым условиям и при изобилии питательных веществ выигрывает конкуренцию у всех остальных. А те, в свою очередь, в новых условиях выжить не могут.

То есть получается, что разные бытовые отходы и говно этим личинкам только на пользу?

Бытовые и сельскохозяйственные отходы. Разлагаемые органические материалы.

Но есть, вы сказали, и второй тип загрязнения…

А второй тип загрязнения – это в основном типичные токсичные вещества: тяжелые металлы, пестициды, полиароматические углеводороды. Там их целый ряд.

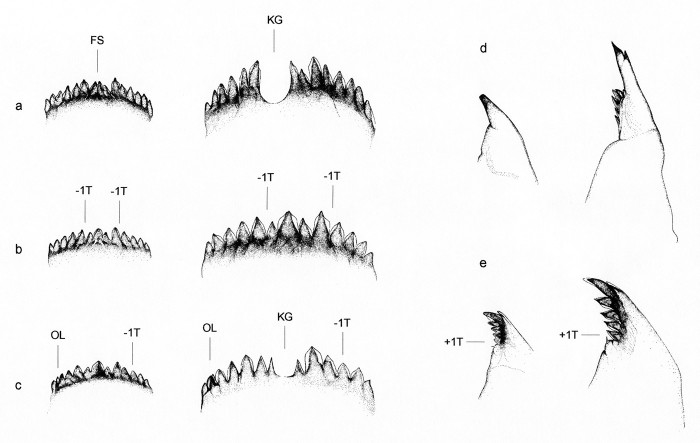

И они, надо полагать, никому пользы не приносят?

Всегда найдется какой-нибудь организм, которому подобные химикаты пойдут на пользу, но в целом это токсический вид загрязнения. И у этих двух типов загрязнения совершенно разные последствия. При органическом загрязнении уменьшается количество кислорода и создается анаэробная среда, в которой гибнет почти все живое. При токсическом загрязнении организмы тоже гибнут, но сама среда может казаться чистейшей, хотя и полностью лишенной жизни. Но дело в том, что в реальности эти два типа загрязнения обычно взаимосвязаны. Если есть токсическое загрязнение, будет и органическое. Так что в итоге возникают среды, населенные множеством личинок с их гемоглобином, которые живут в иле, строят маленькие тоннели и подвергаются воздействию токсинов. Из-за этого у них деформируются зубы. Биомониторинг – вещь малоприятная; собственно, в наблюдении за этими деформациями он и состоит, но здесь есть еще один интересный научный вопрос. Представьте, что вам нужно вынести вердикт о состоянии определенной среды, сказать, насколько она здоровая, определить, чистая она или загрязненная. И все это нужно сделать, естественно, в рамках некоего бюджета. Что именно вы будете анализировать? Человечество производит тысячи химикалий. Надо что-то выбрать. И если выбрать неправильно, то можно спустить весь бюджет ни на что. Если не угадал с химикалиями, проанализировать заново возможности уже не будет. В этом-то и красота биомониторинга. Деформация – это комплексная биологическая реакция. Она дает возможность понять, как вся среда в целом влияет на организмы. Биомониторинг интересно совмещать с химическим и физическим анализом. А во-вторых – и об этом, собственно, я и писал диссертацию – трудность изучения загрязненных сред связана, опять же, с тем, что этот процесс пытаются втиснуть в ньютоновскую парадигму. Делается химический анализ, и затем исследуется влияние на организм каждого отдельного загрязняющего агента. И этими исследованиями потом пользуются компании. Они берут отдельные химические элементы и говорят: мы исследовали воздействие этого элемента на организм и пришли к выводу, что он безвреден. Но ведь токсичный эффект имеет сочетание разных элементов, и об этом часто умалчивают, потому что это уже сложно. Два загрязняющих агента, одновременно воздействующие на организм, дают более сильный эффект. А если таких веществ тысяча и все они воздействуют одновременно – а именно так всюду и происходит, – то эффект будет значительно сильнее. Именно поэтому биомониторинг так важен. Это не просто вспомогательный анализ по отношению к химическому и физическому. Он дает комплексный взгляд на последствия антропогенных загрязнений.

Не могли бы вы дать психологический портрет 22-летнего юноши, а именно столько вам было в 1993 году, который начинает интересоваться зубами личинок, оставив без внимания миллиард других вещей и событий, происходящих в мире?

Хорошо, но тут уже речь заходит о том, как устроена наука. Я с детства знал, что стану экологом. Меня всегда интересовало загрязнение окружающей среды, но это вовсе не то, что я в итоге делал. В науке приходится смотреть, чем уже занимаются. Я огляделся, увидел это направление и подумал: годится.

Вы имеете в виду изучение зубов у личинок?

Да, уже шли лабораторные исследования. Я стал в них участвовать, когда писал магистерскую диссертацию. Да и докторская моя, по сути, о том же.

Ваше исследование формы зубов у личинок привлекло мое внимание потому, что Аристотель в трактате «О частях животных» описывает огромное интеллектуальное удовольствие, которое испытываешь, подмечая мельчайшие детали в природе. И в качестве примера он приводит ноги комара – интеллектуальное удовольствие от изучения звезд ничем не уступает удовольствию от изучения мельчайших частичек природы.

Да, я иду по тому же пути.

От зубов личинок к звездам?

Да, и что интересно – я всегда такой был. Еще подростком и даже раньше, гуляя по полям, я собирал образцы и потом рассматривал их под микроскопом. А по вечерам выходил посмотреть на звезды, пофотографировать звезды. В итоге стал исследователем. Я в буквальном смысле рассмотрел многие тысячи зубов личинок. Помню день, когда мой научный руководитель учил меня, как это делать; это же не самый очевидный навык – смотреть на зубы личинок. Занятная процедура: берешь личинку – она мертвая, естественно, в спиртовом растворе – и микроножницами под микроскопом проводишь микрооперацию. Надо отрезать голову и вскипятить ее в кислоте. Все мягкие ткани растворяются, остаются только челюсти, потому что зубы – часть экзоскелета. Берешь эти челюсти – вот они перед тобой лежат, это очень интересно, они очень большие. Потом их надо разрезать вдоль, развернуть верхнюю и достать все мелкие элементы. Они совершенно крохотные. Накрываешь все это стеклом и консервируешь. Можно хранить их десятилетиями. У меня был целый склад из коробок, причем каждый экземпляр подписан, было указано, где он собран. Скажем, было такое исследование, над которым я работал в рамках своей докторской программы в университете Копенгагена: какая-то бумажная фабрика когда-то сливала загрязненную воду в реку, и надо было выяснить, остается ли загрязнение в иле даже после того, как фабрика перестала это делать. Мы взяли пробы воды выше и ниже по течению и непосредственно в месте сброса. Действительно, уровень деформаций выше по течению был гораздо ниже. А в точке сброса зашкаливал. Дальше по течению – плавно снижался. Вот классическая иллюстрация, как работает эта технология. Но раз уж вы об этом заговорили, то стоит признать, что, занимаясь этими исследованиями, я кое-что потерял.

Что – невинность?

Нет, ее я потерял намного раньше. А может, до сих пор теряю – как знать? (Смеется.) Я потерял ощущение восторга перед биологией. Это настолько редукционистский подход, что твой мир быстро становится каким-то маленьким и старым. По прошествии некоторого времени начинаешь говорить только об одном.

О зубах личинок?

О зубах личинок. А потом твое имя получает международную известность. К тебе в лабораторию начинают приезжать на стажировки, чтобы узнать, как изучать зубы у личинок. И в какой-то момент я потерял свою изначальную страсть к природе, восхищение перед ней. Возникает ощущение, что ты так прекрасно научился анализировать ее математически, что вдруг… начинаешь чувствовать ностальгию. Я пять лет работал над докторской диссертацией, до этого год над магистерской, то есть шесть лет и тысячи изученных зубов. И мне надоело. Мой взгляд на мир редуцировался до микроскопа. А восхищение природой, о котором вы говорили, куда-то делось. Поэтому я и стал художником. Параллельно с изучением зубов я занимался искусством. По вечерам ходил на занятия. Написав докторскую, я решил, что хочу быть художником, хотя бы год попробовать заниматься только искусством, а потом решить, стоит ли возвращаться в науку. Я поехал в Лондон, у меня там был учитель, знаменитый фотограф, и все во мне поменялось. Я вернулся и решил: все, с наукой покончено. Хотя сейчас все вообще по-другому.

Интересно. Я ведь не говорил о красоте в природе. Я говорил об интеллектуальном удовольствии от исследования.

Да, еще и это. Находить связи – очень увлекательный процесс. Даже если это бессмысленные связи. Наращивание корпуса знаний странным образом превращается в пагубную привычку. В итоге действительно начинаешь верить в ньютоновскую парадигму – что мы состоим из связанных между собой кирпичиков, а больше ничего и нет…

Ну еще есть ангелы и все такое.

(Смеется.)

В ньютоновской парадигме они есть, только об этом уже много веков как позабыли.

Ну да, верно. Но, кроме того, ты обнаруживаешь связи и начинаешь спрашивать: действительно ли это имеет какое-то значение и так или иначе влияет на общую картину? Да, я тоже нашел кое-какие дополнительные связи и провел лабораторные исследования, чтобы выяснить, на самом ли деле эти личинки способны к исправлению своих деформаций в процессе выхода из стадии личинки. Но мне не хватало в этом какой-то большей картины. Я уверен, что есть ученые, полностью сосредоточенные на этом, ученые, которые готовы заниматься этими зубами до конца своей жизни. Но мне нужна была какая-то более широкая перспектива. В зубах мне было слишком тесно. Я рад, что прошел через интеллектуальный процесс этих исследований, рад, что все это на себе испытал, но я не мог строить на этом свою жизнь. То есть да, это приносит интеллектуальное удовлетворение, но в моем случае вместе с удовлетворением была еще и интеллектуальная фрустрация.

Я хотел поговорить с вами об одном британском документальном фильме. Думаю, он вышел в 1980-е годы. Называется «Невидимый мир». Речь в нем идет о крошечных живых существах, насекомых, обитающих на разных частях человеческого тела. Так вот, все они – настоящие страшилища. Когда тебе показывают их увеличенное изображение, ты думаешь: «Ни фига себе! И эти монстры живут у меня на веках?» Странно, что большинство этих невидимых для человеческого глаза созданий невероятно уродливы. Это чистейшее выражение уродства. Если увеличить их изображение, они превращаются в монстров из фильмов ужасов. Какова роль красоты в природе? Я могу привести очевидный пример птиц: у них красивое цветное оперение, они привлекают. То есть как минимум эротический элемент красоты в природе присутствует. А другие функции у красоты есть?

На самом деле эти микроскопические организмы по-своему прекрасны и удивительны. И я точно знаю, что многие ученые, подолгу изучающие какой-то конкретный организм, считают его по-настоящему прекрасным.

И вам тоже личинки казались прекрасными, когда вы их изучали?

Приведу вам два примера касательно того, в каком смысле они казались мне прекрасными. Прежде всего, это биомеханика головной капсулы со всеми этими зубами. У них одна нижняя челюсть и две маленькие верхние плюс кое-какие дополнительные придатки. Так вот, биомеханику этой структуры можно смело назвать прекрасной. Но я бы не сказал, что она прекрасна в традиционном смысле. То есть там есть ощущение красоты; я бы сказал, что это интересно с точки зрения роботостроения: разобраться, как это все сконструировано, и восхититься функциональностью и прочностью этой конструкции. А во-вторых, я наблюдал за превращением оплодотворенного яйца в молодую личинку в реальном времени – я подходил к микроскопу каждые полчаса. Это чистая магия – насколько быстро это происходит! Ты видишь клетки, которые практически у тебя на глазах превращаются в настоящее, полностью сформированное тело во всей его сложности, – в это невозможно поверить! Конечно, можно найти тысячи видео этого процесса, но наблюдать за ним в реальности – это действительно что-то особенное, это глубокий эстетический опыт.

Что за сила движет превращением эмбриона в личинку? Поделитесь своим мистическим видением этого вопроса. Для вас же это не машина и не робот, я полагаю. Эта маленькая личинка чем-то отличается для вас от машины?

Боже, это хороший вопрос…

Скажем, для Декарта даже собаки были машинами. А вы что думаете? Личинка – это машина или все же нет?

Если опираться на то знание, которым я сейчас уже обладаю, личинка очень похожа на машину, потому что это эмерджентная структура. Если собрать элементы, составляющие ее биологическую основу, то есть генетическую информацию и все молекулы, необходимые для расшифровки этой информации, то личинку можно будет просто запустить – и процесс начнет развиваться сам собой. Обладая этим знанием, я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, потому что как художник я придерживаюсь той точки зрения, что в реальности есть что-то непроговариваемое, и я пытаюсь установить с ним связь, вступить с ним в коммуникацию. Но даже притом, что искусство, которым я занимаюсь, кажется каким-то техно, вмещающим в себя технологии, биологию и другие науки, цель моя не в этом. Я не стремлюсь показать, что искусство – это наука, а наука – это искусство. В моем искусстве я пытаюсь причаститься к тому, что лежит за пределами механического, за пределами физического. С одной стороны, я имею дело с тем, что я так или иначе ощущаю. Мне кажется, каждый художник ощущает, что есть что-то непроговариваемое, и испытывает желание как-то передать это другим. С другой стороны, я имею дело с включенностью в общество, и это тоже феномен, который невозможно объяснить механистически. Но когда я оглядываюсь назад, когда включается мой мозг биолога, когда я смотрю на то, как все это работает в целом, когда я вижу, что вот есть базовая единица информации, она начинает расшифровываться, и дальше весь процесс имеет вид последовательности причин и действий. Тогда, конечно, у меня возникает ощущение, что во всем этом есть много от машины.

И тем не менее вы не готовы ответить прямо. Что не дает вам сказать, что личинки – это просто крохотные машинки?

У них есть машинные свойства. Но я бы не стал редуцировать их к машинам. Потому что во мне присутствует другое ощущение мира, которое я разворачиваю через искусство: что у жизни есть аспекты, не поддающиеся такого рода подходу. С моей точки зрения, такой подход к жизни очень полезен, но, как мне кажется, есть что-то еще, что мы, похоже, просто не можем ухватить, и мне сложно что-то сказать об этом иначе, чем через искусство.

Интересно. Несколько лет назад я беседовал с одним из ведущих российских биосемиотиков, Сергеем Чебановым, и он сообщил мне, что биология вообще не имеет дела с жизнью. Она имеет дело с живыми организмами, и важно, что до самой жизни биология пока не добралась. Но живой организм представляет собой особую проблему: он не является живым сам по себе. В его определении есть разница между бесконечным алгоритмом и неалгоритмизуемой жизнью. Жизнь ни в какой алгоритм упаковать невозможно, а то, что поддается алгоритмизации, – уже не жизнь. Для вас такое различие имеет смысл?

Да, конечно! Тут мы вступаем на почву теории сложных систем. Плюс в нормальной науке, повторим еще раз, есть ньютоновская парадигма – я употребляю этот термин в самом традиционном смысле: реальность разбивается на отдельные составляющие. Всесторонне изучая эти отдельные составляющие, ты, естественно, надеешься, что в какой-то момент поймешь, как устроено целое. А есть теория сложных систем, которая начала бурно развиваться в 1990-е годы и сейчас уже является общепризнанной научной областью. Скажем, институт в Санта-Фе – знаменитое место, в котором ведутся поразительные исследования. Что интересно в теории сложных систем, это то, что у спектра всегда два конца, да? Можно прибегнуть к очень полезному редукционистскому взгляду на жизнь, на мир и с его помощью создать такую непростую вещь, как ракета. Ракета непроста. Но ее нельзя назвать сложной.

В отличие от личинки.

Да, в отличие от личинки. Жизнь сложна, и в то же время она может быть непростой, но главное и важнейшее в ней – сложность. Самое прекрасное в сложных или нелинеарных системах – это, например, эмерджентность. Это как раз о том, что вы только что говорили.

И нелинеарность можно описать с помощью каких-то алгоритмов?

Нет. Но тут на помощь приходят такие теории, как теория хаоса, – и это мейнстрим из мейнстримов. Людей это очень смущает. Но на самом деле – и как раз это меня восхищает – в теории хаоса есть свой детерминизм, там все происходит не как бог на душу положит и отнюдь не случайно. Там есть строгий детерминизм, но нет предсказуемости. Тут я всегда привожу в пример флаг или кусок шелка, развевающегося на ветру. Можно создать модель, имитирующую трепетание шелкового флага на ветру, которая будет выглядеть абсолютно реалистично. Но если взять реальный флаг, мы никогда не сможем предсказать, как именно будет двигаться ткань. Это интересно, потому что детерминизм тут налицо: можно вернуться в прошлое и реконструировать события, показать, почему они развивались таким образом. Но в данный момент времени будущее предсказать нельзя, потому что оно основано на принципах хаоса.

Из-за сложности или из-за присутствия хаоса?

Это хаос. Конечно, хаос и сложность – не одно и то же. Определенная разница есть.

Назовите самое большое живое существо из тех, что человечеству когда-либо удалось вообразить.

Что вы имеете в виду под «вообразить»?

Представить себе, создать некий умственный образ. Были ведь заявления, что и сам космос – одно большое живое существо. В античности эту идею, естественно, исследовали в самых разных направлениях. И когда вы сказали, что нам – очевидно, имелась в виду современная наука – чего-то не хватает, то, возможно, не хватает нам как раз космоса как живого существа. Это всего лишь один из вариантов, но его чаще всего даже не рассматривают. Почему?

Это холизм. Думаю, с холизмом можно соприкоснуться через теорию сложных систем: как все между собой связано. С другой стороны, через теорию о том, что сама Вселенная – единый организм, тоже можно попытаться собрать все вместе, а не продолжать разбирать мир на части.

Когда мы рассматриваем личинки или какие-то другие мелкие живые существа в качестве машин, мы часто упускаем из виду тот аспект, что машина – это устройство, для чего-то предназначенное. По меньшей мере во времена Декарта это было именно так. Отсюда вопрос: если посмотреть на все эти вещи, так похожие на машины, то для чего они? Как вам кажется, есть смысл в такой постановке вопроса? Ведь телеология была сильно дискредитирована в XVI–XVII веках.

Да. Я не думаю, что есть смысл так ставить вопрос. Сам я никакой цели не вижу. Какой смысл в цели, если мы рассматриваем систему в терминах эмерджентности? Простите, что я все время повторяю одно и то же.

Да, но вы сказали, например, что понятие обратной причинности могло бы иметь смысл, а в телеологии обратная причинность представлена среди прочего будущим, на которое все ориентировано. Тут совершенно понятно, в каком смысле будущее влияет на наше настоящее. Соответственно, более широкая логика…

Типа судьбы и фатума? Ну да, это часть традиции.

В каких-то вариантах это будут судьба и фатум. В любом случае нельзя сказать, что в такого рода вопросах нет своей логики. Собственно, это и заставляет меня отнестись с некоторой подозрительностью к вашим словам о том, что в телеологии нет никакого смысла. Потому что какая-то функция у нее может быть – все зависит от того, как именно ее задействовать. Мы знаем, что ей можно найти место в эмбриологии, например: глаза и руки ведь развиваются для чего-то – для того, чтобы у нас была возможность воспринимать мир, что-то в нем делать. То есть в меньших масштабах телеология до сих пор присутствует – значит, возможно и ее присутствие в больших масштабах, просто мы там ее не видим.

Но когда речь заходит об экосистемах и живом мире, никакая цель не нужна. У нас просто есть открытый мир, в нем масса разных возможностей, есть эта приведенная в движение машина, и есть пустые пространства, которые заполняются строго в соответствии с эмерджентностью, так что…

Это я понимаю. Но давайте перейдем от личинок к людям, которые, смею предположить, в вашей картине мира тоже обладают множеством машинных свойств.

Да. Суть в том, что мне не хочется редуцировать жизнь к машинам, но такая редукция полезна. Она помогает исследовать эти машинные свойства.

Представим на мгновение, что мы – всего лишь машины, приводимые в действие химическими соединениями и гормонами или каким-то геном-эгоистом, который пользуется нами, чтобы протиснуться на передний план. Есть ли в этой картине место для какой бы то ни было свободы? А если есть, то что за свобода доступна этим гормоноуправляемым машинам?

Свободная воля…

Нет, я говорю о чем-то, что не задается через цепь причинности. Потому что Иммануил Кант, когда он еще был жив, утверждал, что в видимом мире все без исключения определяется цепями причинности, и нам приходится предполагать существование ноуменального мира, в котором такого детерминизма нет, но который доступен лишь чистому разуму, нам самим недоступному. А в вашей картине мира где место свободе? И что это за свобода?

У меня всегда было отчетливое ощущение, что нас что-то притягивает…

Телеологически?

Да, что-то было намечено; кажется, что есть какой-то путь – это, конечно, классическое клише, но мне то и дело приходится это переживать. Если судить по моему опыту, то он по большей части свидетельствует, что какая-то цель есть, но порой это очень сложно осознать, сложно понять, как эта цель могла бы работать и в какой логике. Тут подключается другая часть моего мозга. И потом, естественно, возникает классический парадокс, как в «Матрице», где будущее предсказывается, хотя на самом деле в этот момент оно уже планируется вместе со всем остальным. Ты никогда не знаешь, пойдет ли все по плану или нет, потому что когда тебе предсказывают будущее, ты не знаешь, входила ли в общий план также и задача направить тебя самого определенным образом. Но когда я начинаю рассказывать об этом, мне говорят: «Ну что за депрессивный взгляд на мир!»

Абсолютный детерминизм?

Ну да, а свобода для меня очень значима. Тем не менее в депрессию меня такие вещи не вгоняют. На самом деле, по-моему, здорово, что я могу распутать то, что было заранее намечено. Распутывать – дело увлекательное. Кроме того, я уверен, что можно отклониться от намеченного в силу присущей человеку мощной способности к саморефлексии – мне кажется, это дает нам возможности для экспериментирования. Но в то же время мне думается, что очень часто нас как бы относит назад, к наиболее мощной конфигурации. Можно пытаться из нее вырваться, но пытаться безуспешно. Какая-то сила будет возвращать тебя в поток, который куда-то тебя будет нести: ты волен попытаться из него выплыть, но, скорее всего, у тебя ничего не получится. Тут можно вспомнить людей, амбиции которых им самим не соответствуют: они очень стараются – человек хочет быть рок-звездой, и чего он только не делает, чтобы это осуществить, но его ждет разочарование, он становится…

Хорошим водопроводчиком.

Ну да. А не кем-либо еще. А перед другими людьми двери как будто сами открываются. Помню, стоило мне только задуматься об исследованиях космоса, как весь этот мир сразу же мне и открылся. Это было что-то нереальное. Все началось с того, что я выступал с докладом, и в рамках той же сессии был доклад профессора, который придумал для Европейского космического агентства регенеративную экосистему MELiSSA. И после этой сессии он просто подошел ко мне и сказал, что я занимаюсь интересными вещами на пересечении технологии, биологии, воображения и дизайна: «Надо бы нам вместе поработать; как минимум вам стоило бы вдохновиться нашими задачами. Приезжайте». И уже через год я практически всех знал и уже слетал в Марокко с астробиологом из NASA, чтобы взглянуть на древние бактерии в пустыне Сахара. И все это без малейших усилий с моей стороны – двери просто открывались одна за другой. Я знал, что я вошел в это космическое сообщество. А другим что только не приходилось делать, чтобы туда попасть.

Вы принадлежите к числу человеческих существ, которые считают, что Земли им недостаточно, и по какой-то причине стремятся выйти за ее пределы. Когда вас впервые посетила эта странная мысль, это желание покинуть Землю?

Она у меня всегда была.

С детства?

Да, конечно.

Почему? Вам хочется взглянуть на Землю снаружи?

Нет, вовсе нет. Хочется почувствовать себя частью чего-то большего. Тут снова проявляется это холистическое желание. В моем случае это не имеет ничего общего с тем, чтобы сбежать с Земли, абсолютно ничего общего. Здесь речь идет о расширении Земли, о расширении пространства нашей активности, пространства наших открытий. Когда рассуждаешь об исследовании космоса, тебя со всех сторон подстерегают клише, давайте не будем к ним прибегать, не будем говорить о глубине или тайне космоса. Но эта глубина…

Эта глубина с детства вас привлекала?

Да. Эта бескрайность, эта тайна… Хотелось как-то к ней причаститься, каким-то даже телесным образом – глубже окунуться в тайны, чем это возможно здесь, на Земле. В этом всегда отчасти состояла моя зачарованность космосом. Но, опять же, мы сосредоточены на Земле, потому что технологии и все остальное развивается здесь. И потом эта сфера начинает медленно расширяться, она становится частью того нового пространства, которое мы создаем и которое постепенно распространяется во все стороны от Земли. Мне кажется, это совершенно феноменальный способ быть живым, существовать.

Ну одним из феноменальных следствий всего этого является способность человека засрать все пространства, куда бы он ни сунулся. Посмотрите на мусор, которым мы окружили планету. Теперь нам этого мало, нам нужен уже весь космос, чтобы засрать и его, убить там все, что можно убить. Взгляните на окруживший Землю мусор – неужели вас не страшит то, что мы загрязняем одну планету, а потом отправляемся дальше, чтобы загрязнить другие планеты и сам космос?

Да, конечно. Во-первых, я согласен: если мы собираемся повторять то, что происходит здесь, то такую цель ставить перед собой нельзя…

Но это же уже происходит. Вокруг Земли уже летают тонны мусора, а теперь туда собираются отправить еще и ядерные отходы. Фримен Дайсон даже говорил, что мы могли бы запустить в космос ядерные ракеты, чтобы сдвинуть Землю, если нам это понадобится. Мне вспоминаются слова одного суфия: «Меня часто спрашивают, почему Аллах создал человека в этом крошечном уголке Вселенной, на этой малюсенькой скале. Да потому что он знал, что где бы человек ни оказался, он обязательно засрет это место». (Смеется.)

Это один из возможных взглядов на вещи. Я придерживаюсь другого.

Я не ставлю под сомнение вашу увлеченность, я просто говорю, что есть еще и другие вещи…

Во-первых, в космическом сообществе растет понимание того, что космический мусор – это огромная проблема, требующая разрешения. И разработки в этом направлении ведутся. Требования к полетам в космос ужесточаются, спутники теперь надо обязательно спускать обратно на Землю, оставлять их на орбите запрещено. Разрабатываются устройства для очистки орбиты. Я знаю, что это типично человеческая черта: сначала создать проблему, а потом задуматься над тем, как ее решить. Но сдвиг в сознании уже определенно произошел. Кроме того, я лично не верю, к примеру, что в будущем ракеты так и останутся средством доставки человека в космос, потому что они сильно загрязняют окружающую среду. В данный момент, если взять все человечество в целом, это не так заметно, но если мы продолжим запускать ракеты с той же частотой, с какой мы это делаем сейчас, проблема появится. Я, скажем, больше верю в лифт, который будет доставлять нас в космос, – это куда более экологично, чем запускать ракеты. То есть решения-то есть. Но тут еще важно, как на это посмотреть. Потому что если вы определяете любой оказавшийся в космосе культурный артефакт как говно, вы добиваетесь определенной реакции – люди должны ужаснуться: «О боже, как все плохо!» Но можно ведь посмотреть на все эти спутники, обреченные на вечное вращение вокруг Земли, как на археологию, как на культурные артефакты, которые в будущем могут обнаружить другие поколения или другие цивилизации. В этом есть своя красота. Нельзя сказать, что это тотальное дерьмо. Что-то из того, что вращается сейчас вокруг Земли, через сто или двести лет покажется крайне интересным нашим потомкам – может, они даже начнут это защищать.

Если после нас еще будут какие-то поколения.

Конечно, будут.

Кто знает? Может, мы все исчезнем лет через пятьдесят.

А может, мы эволюционируем во что-то новое, во что-то другое. Быть может, не в этой конкретной форме, но…

Какую форму вам хотелось бы обрести в результате эволюции?

Вы имеете в виду homo sapiens sapiens? Ну, может, мы станем homo-sapiens-что-то-еще. Эволюционируем в биологическом смысле. Кто знает? Но я настроен довольно оптимистически…

Почему? В чем корень этого вашего оптимизма, откуда он проистекает?

Мне кажется, что люди на планете – как тараканы. Я с большим недоверием отношусь к тем, кто прибегает в дискуссиях к аргументу об исчезновении человечества, потому что мне кажется, что вопрос так не стоит и что вечные разговоры об этом отвлекают нас от более важных вещей. Это меня даже печалит, особенно когда этот аргумент используется в политическом контексте. На мой взгляд, нам следовало бы обсуждать вовсе не вопрос о том, вымрем мы или не вымрем, потому что, как я уже сказал, чем-то мы связаны с тараканами. Люди в любом случае как-то и где-то выживут, пусть даже благодаря технологиям. Вопрос в том, сколько страданий мы при этом готовы допустить. Вот это надо обсуждать. Можно создать будущее, в котором приемлемые условия жизни будут у большинства…

Но глупо спрашивать, сколько страданий мы готовы допустить, потому что первая благородная истина гласит, что страдание существует.

Но можно же создать будущее, в котором большая часть человечества вымрет от разного рода болезней и останется только жалкая горстка, а можно создать такое будущее, в котором крайних страданий не будет, в котором не будет всех этих конфликтов и войн.

Вы наивны наивностью коммунистов XIX века, а ведь они нанесли массу вреда попытками построения всех этих утопий. Мелкое недопонимание человеческой природы приводит к масштабным катастрофам в будущем. И не принимать во внимание четыре благородные истины – значит призывать эти катастрофы себе на голову.

Но возьмем проблему изменения климата. Если мы не будем ничего делать в этой связи, результатом станут мучения грандиозных масштабов, верно? Естественно, до конца решить эту проблему мы не сможем, но если мы будем ею заниматься, то общий уровень страданий в масштабе всего человечества будет ниже, меньше людей погибнет или обнаружит себя на дне морском. Я говорю об этом. Я не говорю, что нам удастся найти окончательное решение… Суть просто в том, что мы постоянно принимаем какие-то решения и у этих решений есть последствия: какой процент человечества мы готовы убить и к какому уровню физических страданий мы готовы.

Но объясните, пожалуйста, подробнее. В каком смысле мы как тараканы?

В смысле нашей выносливости, устойчивости. Тараканы куда только не пролезут. Я знаю, я имел дело с тараканами, я разводил мадагаскарских шипящих тараканов.

Это которые такие большие?

Да, они большие и очень, очень красивые.

Дома разводили, я полагаю?

Да. В контейнере, конечно; по всей квартире они не бегали. (Оба смеются.)

Было бы прекрасно выпустить их погулять…

Друзья! Сограждане! (Смеются.) Мои будущие единоплеменники!

Будем жить вместе в мире, без страданий!

Собственно, родство ограничивается этой нашей общей феноменальной выносливостью, крайней устойчивостью. Одно дело – оптимизированный, приспособленный, и совсем другое – выносливый. И человек, на мой взгляд, крайне вынослив.

Но с точки зрения самой жизни разве не было бы лучше, если бы человечество вымерло? Вы рассказали мне, как органические отходы приводят к доминированию монокультуры. Сейчас на планете в целом очевидным образом доминирует человеческая монокультура. Значит, для сохранения многообразия жизни было бы лучше, чтобы нас не было? Я сейчас не имею в виду никакого политического контекста, я просто спрашиваю, что было бы оптимально для сохранения биоразнообразия.

То, как мы сейчас обращаемся с миром, очевидно, разрушает биоразно- образие. Это невозможно отрицать. Но в то же время мы способствуем биоразнообразию: все, что я вижу за окном, большая часть того, что я вижу, было создано человеком: речь идет и об одомашнивании животных, и о генетических вариациях, которые мы создаем. Человечество интересно еще и своим уровнем креативности, стремлением придать природе новые формы – по меньшей мере мне это кажется интересным. Но есть и такой вариант, как уничтожение человечества.

Но вы не согласны с тем, что для биоразнообразия будет лучше, если мы исчезнем?

Только имея в виду поведение, которое мы демонстрируем в данный момент, но я уверен, что можно создать мир – понимаю, что это утопия, но ничего невозможного в этом нет, – сочетающий в себе природное разнообразие и человеческую креативность.

Кстати, я хотел заметить, что еще одна сфера ретроактивной причинности – это утопическое мышление: ты придумываешь себе будущее, и это будущее начинает определять законы, определять твое поведение и т.д.

Да, верно. Это очень интересно. Да, конечно. Как адепт системного подхода и как эколог я вижу все эти возможности для переосмысления того, как мы обращаемся с ресурсами.

Одно из условий осуществления зеленой утопии состоит в том, что человечество способно поменять собственное мышление и образ действий. Что из всего того, что вы читали об истории человечества, заставляет вас думать, что люди на это способны?

Мне кажется, что тут вы стали жертвой бинарного мышления: либо мы на это способны, либо нет. Я-то думаю, что когда мы обсуждаем все эти зеленые утопии, когда об этом пишут и спорят, когда в связи с этим возникают какие-то протесты, человечество – во всей целостности своей – на правильный путь не встает. Мы имеем дело не с человечеством, а со спектром, и сдвигается только его часть – есть ведь активисты, есть люди, печатающие книги о зеленом будущем. Это никак не помогает. Мы продолжаем загрязнять окружающую среду. Но какие-то сообщества будут затронуты, и баланс изменится, точка притяжения сдвинется. В это я верю – в отличие от черно-белых дебатов. Я не верю в будущее, в котором все и каждый отдельный человек будут вести себя на сто процентов в соответствии с законами биоразнообразия.

Вы считаете, что человеческое мышление, человеческое отношение может серьезно измениться?

Конечно. Оно все время меняется.

Я, собственно, хотел спросить, на чем основано это ваше убеждение, что люди способны начать думать иначе, способны изменить свое поведение. Насколько я понял, вы утверждаете, что так всегда происходит – в той мере, в какой это необходимо. Мне подобные примеры резкой перемены неизвестны.

Но ведь если сравнить разные культуры, то придется заключить, что люди по-разному себя вели внутри этих разных культур, верно? И то, как мы воспринимаем нашу роль на Земле, очень сильно изменилось за последние сто лет, так? То есть значительные сдвиги налицо.

А это подвижки к лучшему?

Ну конечно. Если бы мы сейчас продолжали жить с отношением, характерным для человека XIX века, то, бог мой, мы жили бы в жутком гадюшнике.

Но, может, мы и так в гадюшнике. То есть было бы еще хуже, вы считаете?

Ну конечно. Все было бы покрыто толстым слоем мусора, люди бы задыхались, по всей планете текли бы зловонные реки. Ну то есть недостатка в зловонных реках и сейчас нет, но это не сравнить с Лондоном XIX века.

То есть для человека есть и оптимистические сценарии будущего?

Да. Но здесь нет четкого водораздела, речь идет о сдвигах и улучшениях. В этой связи у меня часто возникают сложности с людьми, которые мне говорят: «Зачем заниматься освоением космоса, зачем вкладывать туда ресурсы и творческую энергию? Надо сначала Землю привести в порядок, а уж потом браться за космос». Я все время недоумеваю: о чем они говорят? Нам никогда не удастся привести Землю в порядок, на Земле всегда будет бардак, за Землю всегда нужно будет бороться. Но можно изменить соотношение сил – это единственное, что можно сделать. Потому что если ждать, пока мы решим все проблемы на Земле, то до космоса руки не дойдут никогда. Так что мне это кажется непродуктивным.

Но чтобы отправиться в космос, людям нужно научиться жить и общаться в закрытой среде на протяжении десятков, если не сотен лет.

Вначале.

Ну да. И вы участвовали в соответствующем эксперименте, прожив 120 дней в закрытой среде…

В марсианской среде.

Да. На Гавайях, так ведь? Расскажите, что нового вам удалось узнать о человеческой природе в течение этих 120 дней?

Я, безусловно, понял целый ряд совершенно разных вещей, связанных с человеческим общением, и одна из них касалась сплоченности. Это меня глубоко заинтересовало, я стал гораздо больше об этом думать, хотя мне и раньше приходилось выступать в роли организатора разного рода сообществ. Но в ходе этого эксперимента мне довелось особенно остро прочувствовать эти вещи, потому что тут я выступал в роли командира космического корабля, и думать об этом означало брать на себя управление такими ситуациями. Я, разумеется, хотел избежать традиционного военного стиля командования, да и в условиях космического полета это попросту не работает, потому что ты имеешь дело с высококвалифицированными людьми. Они сами знают, что нужно делать. Тут руководитель скорее должен облегчать общение, чем мне уже приходилось заниматься, когда я организовывал какие-то общественные инициативы в связи с моими арт-проектами. Разница была в том, что там я имел дело с этим, руководствуясь какими-то интуитивными художественными принципами, а тут я решил, что нужно все тщательно продумать. Чем я тут вообще занимаюсь? И я стал подмечать все, что связано со сплоченностью экипажа, с вопросами лидерства и прочими подобными вещами. Кроме того, я заметил, что поскольку мы все прекрасно знали, с какими проблемами каждому из нас приходится ежедневно иметь дело, другие легко подхватывали работу, в которой у человека что-то не получалось, и включались, чтобы помочь. В ходе этого «полета» между участниками много раз спонтанно завязывалось сотрудничество по самым разным вопросам, что в научном смысле очень важно. Понятное дело, хочется, чтобы группа была максимально продуктивной, но это интересно и в каком-то общечеловеческом смысле, потому что в этих условиях ты уделяешь больше внимания окружающим тебя людям, больше о них знаешь. И еще одна вещь, в большей степени связанная с нахождением в экстремальных ситуациях: если происходит что-то неожиданное, сплоченная группа оказывается способной к мгновенному скоординированному ответу, а если у тебя в команде разрозненные индивиды, им будет очень сложно отреагировать быстро. Словом, есть масса причин для того, чтобы содействовать сплочению группы. Дальше: интересно, что лидер может значительно облегчить этот процесс, сделать его эффективнее – у него в этом плане масса рычагов влияния. Я сформулировал некоторые правила и предложил им следовать: давайте каждое утро устраивать общую встречу, давайте попытаемся не сидеть целыми днями у себя в комнате, выходя оттуда, только когда нужно поесть, давайте попробуем хотя бы полчаса в день проводить в общей комнате. Но после того как я это предложил, начались дискуссии: кому-то показалось, что я навязываю людям ненужные правила. А если человек не хочет социализироваться? Где тогда свобода? Мне подобные разговоры были чрезвычайно любопытны, потому что мне было интересно, у кого есть желание возглавить группу. Кому хочется взять на себя все мои обязанности?

Выполнять все ваши функции?

Да. И как-то раз, когда все уже закончили завтракать, я поднялся, встал у стола и спросил: «Кто хотел бы руководить миссией? Мне действительно хочется знать. Никаких подводных камней, ничего пассивно-агрессивного – просто искренне любопытно». И четверо из пяти человек подняли руки. Я подумал: «Ничего себе!» (Смеется.) И тут я поступил не вполне обычно – я, по сути, отдал руководство группой в руки самой группы. Решил поставить эксперимент. Я сказал, что, мол, хорошо, еженедельно каждый из вас будет иметь возможность на пару дней брать все руководство на себя, я просто самоустранюсь. Я не буду возражать против изменений, которые вы введете, просто приму их, а к концу недели руководство снова перейдет в мои руки – и так и будем жить, за исключением каких-то чрезвычайных ситуаций, когда мне придется мгновенно вернуться к руководству, потому что это входит в мои обязанности. В итоге вышло очень интересно. Временами мне, конечно, было нелегко, потому что они стали все менять. Раньше они, оказывается, только и думали о том, как бы они все поменяли.

Они поменяли какие-то правила?

Да. Особенно в том, что касается участия в общественной жизни, – они решили с этим поэкспериментировать, и реакции на эти эксперименты были разные (кроме того, что я решил самоустраняться на несколько дней в неделю, я еще и предложил проводить открытое обсуждение реформ каждый раз, когда власть снова переходила ко мне). Естественно, было очень трудно не воспринимать эти реформы как критику. И одна из коллег сказала: «Теперь я понимаю, с чем Анджело приходится иметь дело каждый день, – раньше я понятия не имела». И она стала рассказывать, что стоит тебе взять на себя руководство экипажем, как ты начинаешь смотреть на все с высоты птичьего полета, перспектива совершенно неожиданно меняется. С другой стороны, предложенные реформы иногда действительно приводили к улучшениям, к повышению эффективности. В таких случаях мне приходилось с благодарностью признавать, что так действительно лучше.

А существовали ли какие-то правила касательно сексуального поведения?

В целом нам сказали, что мы взрослые люди и вести себя надо соответственно. И если бы у нас возникло желание заводить романы, то центр управления полетом или организатор полета, конечно же, не стали бы этому препятствовать.

Вы думаете, что есть люди, готовые покинуть Землю, чтобы провести остаток жизни в космосе?

Я думаю, что людей, считающих, что они к этому готовы, довольно много, но лишь считанные единицы действительно решились бы на это. В общемто, здесь мы вступаем в область неизведанного. Из истории нам, конечно, известны все эти рассказы о больших длительных экспедициях в другие части мира. Но здесь уже другой уровень. А в опыте космонавтов в психологическом плане нет ничего даже близко похожего на готовность встретить свой конец в космосе и никогда не вернуться обратно. Никто никогда этого не делал, мы не знаем, что может произойти с человеческим сознанием, никаких данных у нас нет.

Но ведь много чего будет невозможным просто в силу того, сколько времени это занимает. Если мы не будем готовы улететь и никогда не вернуться, масса всего останется неисследованным. Илон Маск, рассуждая о первых переселенцах, тоже сказал: «Конечно, многие погибнут, умрут с голоду или поубивают друг друга». Если иметь в виду такие перспективы…

Ни один из моих коллег по космической индустрии такого никогда бы не сказал и никогда бы с этим не согласился. Это все газетная шумиха, и это на самом деле неправда.

Вот вы провели 120 дней в марсианской среде. Исходя из вашего опыта, что требуется от человека, готового навсегда расстаться с Землей? Понятно, что он улетит не один, а с группой других людей, которые тоже настроены, как он, тоже готовы никогда не вернуться.

Нужен искренний интерес к людям, потому что если ум твой сосредоточен исключительно на технологии, математике и прочих науках, обычно связанных с космосом, то у тебя ничего не получится. Нужно испытывать интерес к людям, нужна эмпатия. Если человек к эмпатии не способен, в длительном полете у него точно ничего не выйдет. И нужно уметь так или иначе контролировать собственное эго. Это главное. Ну то есть тут требуется здоровое эго, это естественно. Но все, что связано с властью, авторитетом, все, что связано с эго, всегда проблематично. Значит, главное – эти три вещи: умение общаться, способность к эмпатии и обладание хотя бы какой-то метаперспективой в отношении собственного эго. Идеального эго не бывает, но как минимум надо это осознавать.

Когда вы пришли на работу в Европейское космическое агентство, вы, насколько я понимаю, все-таки рассчитывали на участие в космическом полете с возвращением? Когда ты улетаешь в надежде, что вернешься, если ничего не случится. Но зачем вообще туда лететь?

Из чисто исследовательского азарта. Когда я вижу фотографии, сделанные телескопом «Хаббл» в высоком разрешении, – какая красота! Как вообще можно оставаться равнодушным к этой тайне и не хотеть хотя бы чуть-чуть к ней приблизиться? Это же лежит на поверхности – или нет?

Но ты при этом бросаешь семью на Земле, плюс высока вероятность умереть от радиации и так далее…

Во-первых, как я уже говорил, речь вообще не идет о полетах, из которых уже не вернуться. Все эти разговоры о колонизации – выдумки и фантастика.

Выдумки и фантастика на сегодняшний момент?

Все происходит в три этапа. Первый – полет куда-то, например, на Луну. Ты прилетаешь туда на несколько дней и потом возвращаешься обратно, чтобы перейти ко второму этапу – созданию исследовательской станции наподобие тех, что работают на Земле за полярным кругом, станции, на которую можно было бы время от времени отправлять людей. И только на третьем этапе речь может зайти о колонизации, когда люди начнут рождаться уже на Луне или на Марсе. Если это вообще возможно, потому что этого мы пока не знаем.

Один из ваших научно-художественных проектов, который показался мне особенно интересным, связан с терраформированием. Я понятия не имел, что есть отдельное направление мысли, в рамках которого люди размышляют, как создать, например, на Марсе условия жизни, пригодные для земных существ.

Это связано с геоинженерией. Можно было бы поменять климат на Земле, установив в космосе зеркала или экраны, которые перенаправляли бы излучение.

Но мы до сих пор этого сделать не можем.

Я ни в коей мере не сторонник терраформирования. Мне кажется, это чрезмерная самонадеянность, никакого особого смысла я здесь не вижу. Мне не верится, что дело пойдет именно по этому пути. Наличие художественного проекта под названием «Терраформирование» еще не делает меня сторонником этой стратегии. У нас даже с земным климатом справиться не получается – с чего тогда мы взяли, что сможем создать нужный климат на Марсе и потом контролировать его? Слишком наивно было бы на это надеяться. Плюс, конечно, встает этический вопрос: это ведь будет крайним проявлением империализма, да?

Да!

Получается, что мы абсолютно не принимаем во внимание идентичность планеты и полностью преобразуем ее в соответствии с нашими представлениями. Мне кажется, даже с этической точки зрения это абсолютно неприемлемо.

Объясните, пожалуйста, как вы представляете себе возможность межзвездных космических путешествий.

Вот это меня действительно заинтересовало – следующий этап исследования космоса человеком: выход за пределы Солнечной системы. Отбросим научную фантастику вроде пoлетов к другим галактикам и будем вести речь только о полетах к звездам, находящимся в относительной близости к Земле – на расстоянии четырех-восьми световых лет. В технологическом смысле нам не нужно открывать никаких новых законов физики, чтобы туда долететь. Все это так или иначе достижимо. Путешествие может занять сто лет, восемьдесят лет – это, конечно, очень долгие путешествия. Меня они заинтересовали, и тут мы снова возвращаемся к тому, о чем мы уже говорили. Межзвездные перелеты характеризуются среди прочего глубокой неопределенностью, это вам не программа «Аполлон». Расстояние между Землей и Луной настолько незначительно, что можно просчитать все неожиданности, проделав весь путь по частям в процессе подготовки: выяснил что-то, вернулся, оптимизировал свою систему на основе этих данных, полетел дальше. Именно по этой причине поверхности Луны достиг корабль «Аполлон-11», а не «Аполлон-1». Но такой подход не годится, когда речь заходит о межзвездных перелетах. Перед инженером стоит проблема, которая кажется неразрешимой: как создать систему, которая должна будет функционировать в будущем и столкнется с задачами, которые невозможно предсказать? Именно в связи с этим мы выдвинули идею о разработке растущего и эволюционирующего космического корабля, то есть чего-то такого, что действительно сможет адаптироваться к среде и модифицироваться в ходе полета. И дальше, естественно, встает следующий вопрос: как это будет выглядеть? Начинаем мы с вещей, которые действительно имеют своим истоком научную фантастику. Это преобразование астероидов в космическую архитектуру – через компьютерные игры и научно-фантастические книги, в которых этот вопрос довольно глубоко исследуется. Но тут мы просто берем идею и разворачиваем на ее основе научное исследование. То есть строим громадные компьютерные модели, внутри которых можно симулировать космические путешествия, наблюдая за поведением системы. Идея в том, что при встрече с астероидом ты перенаправляешь его, а потом посылаешь к нему роботов, которые начинают добывать на нем разные вещества, которые дальше используются для того, чтобы создать – посредством 3D-печати – некую архитектуру, которая будет наращиваться на этот астероид, так что космический корабль превратится в гибрид естественной формы астероида и искусственно созданных структур. По сути, этот концепт покоится на трех биологических принципах. Первый – это рост. Второй состоит в том, что машины самовоспроизводятся как клеточный автомат фон Неймана, что привносит дополнительную динамику. И третий принцип в том, что структура в целом способна к саморазвитию, эволюции.

И это развитие включает в себя как самопочинку, так и…

Так и собственно эволюцию, и это интересный момент. Чтобы эта эволюция могла происходить – этим сейчас занимаются в робототехнике, мы не сами это придумали, – во время полета у корабля должна быть виртуальная модель самого себя в процессе этого полета. Эта модель будет пробовать разные мутации собственной морфологии на фоне реальных задач, выполняемых космическим кораблем. И, опираясь на генетические алгоритмы, она попытается найти для себя форму, которая лучше соответствует текущим задачам. А поскольку космический корабль состоит из модулей, которые, как кубики, можно переставлять из одного места в другое, его конструкцию в целом можно будет оптимизировать в соответствии с тем, что предложит модель. Этот биоинженерный подход я и хочу запустить в космос.

Вы, конечно, помните «Космическую одиссею 2001 года» Стэнли Кубрика. Там есть кадр, в котором кость превращается в космический корабль. С моей точки зрения, это один из тончайших кинематографических приемов. Ведь и различий особых нет: кость была орудием, инструментом, и космический корабль – это орудие, инструмент. Так в чем же разница между…

Вы подметили интересную вещь, потому что основная тема этого фильма в какой-то момент сводится к тому, что технология дошла в своем развитии до такой точки, что готова вытеснить человека, потому что он больше не нужен, верно?

Под конец – да. И я думаю, что все это строится вокруг глубоко мифологической структуры – вокруг куклы. Роботы – это куклы, и, создавая роботов, мы создаем мифологические существа.

В том, что вы говорите, много синтоистского.

Ну да! А куклы могут оказаться сильнее тех, кто их создал. Как вы оцениваете вероятность того, что технология сначала поглотит, а потом и отторгнет человека как ненужную обузу?

Как ненужную обузу?

Ну да, потому что технология глубокого обучения может пойти в направлении саморазвития, и тогда… Зачем им нужен будет человек?

Ну да, угроза такая есть, но в данный момент меня это не пугает и даже не беспокоит.

Что дает вам надежду?

Как я уже сказал: то, что человек – существо очень выносливое, живучее.

Есть еще один вопрос, который я должен задать, потому что такой у нас обычай. Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни.

Ага, хорошо. Самая важная вещь в моей жизни – это необходимость опыта непонимания.

Опыта непонимания?

Да, мне это очень нужно. Действительно, если все нужно свести к чему-то одному, то это и будет этим одним.

Ну тогда скажите мне, в какой сфере эта необходимость для вас насущнее всего.

В искусстве.

Ничего себе! И что же вы не понимаете в искусстве?

Я могу только описать опыт, которого я уже касался в книге, написанной в соавторстве с другими философами. Это произошло, когда я увидел в Прадо «Мрачные картины» Гойи, это было много лет назад. Естественно, я знал об этих «Мрачных картинах», они очень знаменитые. Я захотел их увидеть просто потому, что оказался в Прадо. И я помню, как я вхожу в зал, где все они собраны, и там есть одна такая картина, где сидит какая-то ведьма, а вокруг нее – множество людей, абсолютно завороженных историями, которые она им рассказывает. Я вошел в эту комнату, там было довольно много народу, и вдруг мною овладело глубокое чувство, рационально никак не объяснимое, – глубокое чувство многовековых человеческих страданий. Очень трудно описать то, что я почувствовал, – это было какое-то трансцендентное чувство, потому что, конечно же, эти картины тоже имеют глубокое историческое измерение. Я почувствовал… Жалость – не то слово. Меня охватило какое-то сопереживание человеческой борьбе. Я вдруг обрел какую-то сильнейшую и притом направленную с лазерной точностью эмпатию по отношению к человечеству в целом. Пока я смотрел на эти картины, я был полностью во власти этого чувства. Я заплакал прямо в музее. Меня переполняли чувства. Пережить такое, да еще в окружении стольких людей! Это опыт, который я не могу объяснить. Это находится за пределами моих экспериментов с построением систем, созданием роботов. Собственно, вот. Для меня это сущность всего. Этот краткий момент, когда тебе довелось ощутить целое. А как только ты пытаешься это осознать, само это ощущение уходит. Но мне довелось пережить другой похожий момент. Наверное, у многих были осознанные сновидения, да? Но есть степени осознанности этих сновидений. Однажды, очень давно, у меня был такой сон, еще в студенчестве.

Вы практиковали осознанные сновидения?

Ну да, меня это страшно занимало. И этот сон был одним из немногих, в которых мне удалось сохранить стопроцентное присутствие сознания, включить полную осознанность. Я жил в студгородке в Лутоне. Но во сне я был дома, куда я приезжал каждые выходные. Я разговаривал с мамой. И в какой-то момент я вдруг почувствовал: вот же, я вижу сон! Это было неимоверное ощущение. И тут же во мне включился ученый, который отметил, что вот, надо запомнить, что это совершенно ничем не отличается от реальности. А мама в это время продолжала что-то говорить. Я ей поддакивал, но на самом деле уже не слушал. И потом, когда я проснулся, я пережил глубокий шок. Похожее чувство. Не знаю, как это иначе описать.

Из вашего описания следует, что вы дважды в своей жизни соприкоснулись с реальностью. Не так-то и плохо для человека, которому всего 50 лет. Многие так и умирают, с ней не соприкоснувшись.

(Смеется.) Ну можно и так сказать, да. Но и в детстве со мной однажды произошло нечто подобное.

Ага, то есть не два раза, а больше?

Это смешная история. Я был ребенком, я слонялся по школьному двору, и, опять же, с высокой степенью осознанности я знал, что это сон. Красивый старый двор, окруженный деревьями. И вдруг нам дали замечательный разноцветный пластмассовый грузовик. Я беру этот грузовик и думаю: ну до чего же типичная вещь – вот мне дарят грузовик, но это же сон!

(Смеется.) Замечательно!

И я помню, как я хожу кругами и пытаюсь понять, как втащить этот грузовик в реальность. Потому что он такой прекрасный, я всегда такой хотел. И я тогда подумал: ну хорошо, я не знаю, как это сделать. Единственное, что я могу, – это сидеть под этими деревьями, прижимать к груди этот грузовик и ждать, пока я проснусь. Потом я проснулся и, конечно же, подумал: ну что за фигня...

А грузовик-то был?

Нет, никакого грузовика, к сожалению, не было.