Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

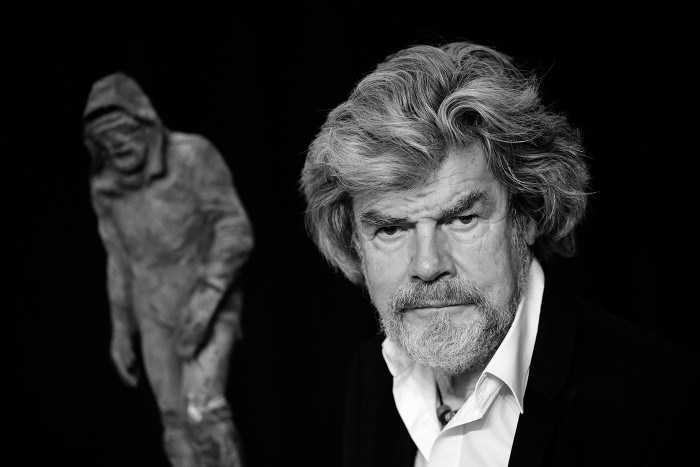

Райнхольд Месснер – сам себе памятник, на все времена первый: покорил все 14 восьмитысячников мира, первым взошел на Эверест без кислородной маски, первым освоил многие экстремальные маршруты. Но сегодня имя Райнхольда Месснера связано для меня главным образом с советскими временами: во-первых, большую часть своих уникальных восхождений он совершил именно тогда, во-вторых, тогда он был живым человеком, восходящим куда хочет и как хочет, и это особенно ценили те, кому ни первое, ни второе было недоступно. Кроме того, изменился сам альпинизм, и за деньги, как сказал бы Месснер, на Эверест могла бы взойти и его шапочная знакомая из соседнего городка. Итак, время Месснера ушло, но именно поэтому он, возможно, так и останется самым легендарным альпинистом мира1.

У. T.

Не так давно вы сказали, что могли бы покинуть замок Юваль и найти нечто вроде пещеры. И что бы вы делали в этой пещере?1

Я бы в этой пещере жил имея лишь минимально необходимое для жизни. Я убежден, что человек создан так, чтобы учиться на трудностях и обходиться самыми крохами. Он, конечно, обязан заботиться и о потомстве и хоть что-то оставить детям, чтобы те могли встать на ноги, но потом надо снова освободиться от этого трудового мира, чтобы найти себя и довольствоваться малым. Так минимализм ранней юности возвращается с возрастом. В старости собственность – это бремя, только бремя.

О каком возрасте вы говорите?

Не знаю. Для меня этот срок еще не настал. Для меня это невозможно, слишком много обязанностей я на себя взял. Но замок я уже покинул. Пока еще я его владелец и пробуду им еще пару месяцев, но для меня это только обуза. Я тут больше не нужен. Замок готов, а когда нечто закончено, это можно забыть. Это как круг, и меня это радует. Как радовало восхождение на Нангапарбат 23 года назад. Но это всего лишь биография, это рюкзак, это не то, что мне предстоит. А теперь я отправляюсь навстречу будущему.

Один из известнейших кочевников современности, Брюс Чатвин, пытался инсценировать не только свою жизнь, но и смерть – оставив одежду на краю пустыни, уйти так, чтобы ветер занес его следы. А вы не задумывались об инсценировке собственной смерти? Говорят, вы заготовили себе могильный камень из Тибета.

Видите там тот маленький чортен? (Показывает в окно.) Вверху, в скалах, куда тянутся молитвенные флажки? Справа, да? Вверху, в скалах, а не то белое внизу. Это мой могильный камень. Одним словом, где-то в Баварии мне придет конец, и там похоронят мой пепел или, может быть, какую-то кость. Это как у тибетцев. В Тибете останки человека – если что-то осталось, это может быть хоть прядь волос – хоронят в таком чортене. А еще это просто красивое место, мое любимое место, я на него всегда смотрю…

Выходит, вы каждый день смотрите на свою смерть?

В последние 25 лет смерть мне много помогала, потому что я всегда… А еще это метод, которым я пользуюсь в минуты неуверенности: что же мне теперь делать? Я не вправе ничего делать, если этого не хочу. Я не вправе работать ради денег. Если я что-то делаю, то себе на радость. Я хочу что-то создать или сделать, и это зачастую приносит еще и деньги. Если бы издатели знали, что мне даже и не нужны эти их гонорары – я все равно писал бы книги, но им я об этом, разумеется, не говорю: «Эй вы, с чего это я должен укреплять вашу капиталистическую машину?»

Но когда я не знаю, что делать, я представляю конец своей жизни – хотя и не знаю, когда это будет – и говорю только: «Конец». И смотрю вперед, и спрашиваю себя: «Что важнее?» Ценно лишь то, что я делаю, а не то, что у меня есть. Это предельно ясно.

Стало быть, смерти вы не боитесь?

Слова «я боюсь смерти» – пустая фраза, производная от куда более важного и губительного признания: «Я боюсь жизни». Посмотрите, что по большей части делается из жизни! Многие еще при жизни ближе к смерти, чем в час своей реальной кончины.

В любом из моих путешествий смерть возможна, но я был ровно настолько умен, опытен и хорош в инстинктах, что сумел ее избежать. Я отморозил пальцы ног, на высоте 8200 метров у меня порвалась палатка, и на самом деле все должно было кончиться. Оголодавший, с кровоточащими ногами я спускался с Нангапарбата, крестьяне вернули меня к жизни – ведь я все это не инсценировал, и мне кажется, что некоторые журналисты охотно углядели бы в этом менталитет камикадзе, чтобы еще успешнее остудить моим примером свою маленькую смелость.

Одна из ваших книг называется «13 зеркал вашей души».

«Моей души», да…

Окажись те зеркала разбитыми, что бы вы могли сказать о своей душе?

Именно это я и говорю: я отражаюсь в своем действии, и действие – это более или менее и есть душа человека. Поэтому когда кто-то рождается, он в гораздо меньшей степени является самим собой, чем когда ему семьдесят. Он – или она – становится самим собой со временем. И потому девиз этой книги: «Я – это то, что я делаю». Я хочу, чтобы меня и оценивали по тому, что я делаю, а не по тому, что я болтаю, или по представлению, созданному обо мне прессой.

Одно из представлений, созданных прессой, – это ваши отношения с йети. Кто он, по-вашему?

Разъяснение истории йети, возможно, мой крупнейший успех. Поэтому изложенное мною мнение и вызывает такое сопротивление. Прямо сейчас об этом идет оживленная дискуссия в Англии. Ученые уже почти определились: другого ответа нет. Но мой ответ на загадку йети так банален, что выдать его мог бы любой ребенок, хотя найти его было нелегко. Поначалу я думал, что это просто выдумка, сказка чистой воды. Я часто бывал высоко в горах, потому я не верю, что выше лесного пояса, в снегах, может жить столь крупный зверь. И все же я пришел к выводу, что реальность соответствует этой легенде. Я начал исключать представления, идущие с Запада, и принимать точку зрения местных уроженцев, очищенную от туристических подделок. Потому что образ йети за последние сто лет снова перекочевал с Запада в Гималаи, а шерпы – чемпионы мира в том, чтобы рассказывать европейцам именно то, что те хотят услышать. И тут стало ясно: так называемый йети имеет рост около двух с половиной метров, способен убить яка одним ударом кулака, детей растит до семи лет, потом они становятся самостоятельными и так далее… И тогда в конце концов в совершенно разных горных областях я их и увидел. Меня туда отвели местные, и в обоих случаях это был один и тот же зверь: подвид медведя – медведь, наверняка родственный пещерному медведю, скорее всего, сохранившийся в одном-двух экземплярах.

Вы учитесь на своих ошибках? Если вы, конечно, допускали ошибки…

Уйму.

Просто ошибки. Не ошибки при восхождении в горы.

В горах ошибки по большей части гибельны. Пожалуй, можно сказать иначе: я часто терпел неудачи. Но сегодня своими неудачными начинаниями я горжусь больше, чем успешными. Они двигали меня вперед, успех же вперед может и не двигать. Разумеется, я допускал ошибки. Конечно же, мне не следовало бы принимать этот мандат в Европарламенте. Но если бы город Больцано перед этим не дал мне возможность создать мой музей, я никогда бы в эту дурость не влез. Да я и говорил «нет» три раза подряд. И тогда в 1999 году пришли зеленые, хотя я никогда не состоял ни в одной партии и зеленым себя тоже не считаю: зеленые худшие из всех возможных людей, я их терпеть не могу, этих фундаменталистов. И на третьей беседе рядом была моя жена – на которой я не женат, просто женщина, с которой я живу, – и во время этой беседы мне сказали: «Ты все время говоришь о политике, ты такой же застольный политик, как и другие, когда ты доходишь до политики, тебе духу не хватает за нее взяться – из страха, что ты утратишь возможность выбора, что ты чего-то не знаешь». И тогда я сказал: «Хорошо, я этим займусь».

Какие идеи рождаются – если вообще рождаются – во время восхождения? В свое время вы писали о воображаемой линии, по которой восходите на вершину…

Да, но эта линия в основном рождается до того. Готовясь к первому восхождению, я внимательно изучаю стену или фотографию, сделанную с определенного расстояния, и тогда начинает медленно проявляться эта линия, я рисую ее перед собой, и я, словно художник, двигаюсь по ней, она возникает и остается в моей голове. Я называю ее – если продолжать параллель с искусством – «сотворением ничего». По стене горы проведена линия, но ее там нет. И все же она там есть. Это очень интересно. Если представлять искусство как нечто качественно прирастающее, то можно дойти до точки, когда нам придется его уничтожить: рано или поздно нам придется уничтожить Кирхнера или Пикассо, ибо в этом мире больше нет места. Но я после себя ничего не оставляю. И все же это там есть. Мысль, достойная Венецианской биеннале, вот только выставить ее нельзя.

Но о чем вы спросили?

Какие идеи рождаются во время восхождения?

Если вкратце, то можно говорить о двух вещах. Поход для меня – медитативное упражнение. Это означает, что когда я иду один, когда у меня спереди или сзади никто не бормочет и я иду со своей скоростью, мысли исчезают, опустошение происходит довольно резко. Тогда все забывается и появляется место для новых вещей. Пример из практики: в Антарктиде я довольно быстро понял… Никогда раньше я не шагал так долго в белое никуда… Разумеется, когда трудно, когда трещины и снежные бури, приходится постоянно концентрироваться и смотреть, тут ли еще партнер. Но когда красивая погода – холодно, конечно, – что я делаю тогда? Тогда я смотрю в обход компаса внутрь этого мира. Я шел сквозь анфиладу этого замка. Когда я шел там через белые поля, волоча нарты, я шел сквозь череду комнат, которые были тут. И пропорции, и измерения мне были известны, совершенно ясны. И тогда я все организовал и обустроил так, как это есть сегодня. Когда было готово, просто записал в дневник. Этот дворец я обустроил за месяц в Антарктиде.

Говоря о восьмитысячниках – они все исхожены. Теперь на них даже на велосипеде пытаются заезжать…

Да, на велосипеде… Ужасно. Да, теперь и такое творится.

Как бы вы охарактеризовали происходящее с восхождениями на восьмитысячники?

Это какая-то трагедия. Коммерческий альпинизм дотянулся до Эвереста. Люди готовы платить немалые деньги, для этого построена специальная инфраструктура, с ее помощью любого можно втащить на Эверест, почти любого. И альпинисты тоже пользуются этой инфраструктурой, они идут под прикрытием этих коммерческих экспедиций. Они знают, что под вершиной есть не один, а пятьсот баллонов кислорода, и они ими пользуются. Просто они якобы не берут с собой кислород – подумаешь, баллоном больше наверху, баллоном меньше, не убудет… А потом мчатся вниз на велосипеде, на лыжах, на сноуборде. Что они на самом деле делают, меня не колышет, мне это до лампочки. Они используют эту инфраструктуру, чтобы попасть наверх, иначе им не взойти. Но трагедия в том, что действительно порядочных людей – а сегодня есть превосходные альпинисты – мировая конкуренция вынуждает толкаться, иначе никак. Когда-то были большие дискуссии о восхождении на Эверест без кислородного баллона. Но если бы тогда любой мог взойти как сегодня, то любой мог бы и сказать: да-да, моя соседка тоже побывала там, наверху, ведь так? Тогда у нас не было бы возможностей финансировать следующую экспедицию. И таких возможностей у хороших альпинистов сегодня уже нет. Плюс никто их не знает. Лучший покоритель больших высот сегодня, несомненно, словенец Томаж Хумар2. Он творит умопомрачительные вещи, но его никто не знает. Лучшие скалолазы мира, причем классические, лазающие по настоящим скалам, а не только по искусственным стенкам в залах, два немца – Томас и Александр Хуберы – их никто не знает. Я помог им издать книгу, но она не имела ни малейшего успеха. Это невероятно, это не-ве-ро-ят-но, это так несправедливо!

Люди живут уже тысячи лет, но только сто лет назад они занялись…

Двести.

Почему они вообще начали?

Подниматься в горы в наши дни?

Да. Скажем, начиная с Петрарки.

Возможно даже, что я – своего рода конечная точка перед совершенно новой фазой. Скоро все как бы пойдет вспять, снова будет спасено. Но ведь люди поднимались в горы и до покорения Монблана. Миларепа гораздо интереснее Петрарки, с Петраркой до сих пор неясно, не легенда ли это, хотя и это было бы неплохо. В предыстории тоже немало интересного – например, восхождение на вершину Эгюий во Франции в 1492 году. Но тогда для этого были совсем другие основания. С 1786 года это уже было отчасти любопытство, скажем, франко-швейцарские ученые интересовались: а что там, наверху, во льдах? Какой там воздух, какой вид? То есть чисто научная любознательность, начало Просвещения. И тогда случилось это, и это было действительно начало альпинизма как туризма: восхождение в горы как противовес жизни в индустриальном мире. Альпинизм во всем мире всегда развивался вместе с индустриализацией. Это началось в Англии, причем именно в Манчестере, а не в Лондоне. Потом, например, в 50-е годы ХХ века гигантский бум альпинизма пережила Япония. В Корее он тоже сейчас на подъеме.

И это вполне логично: если кто-то, скажем, работает на заводе и изо дня в день производит одни и те же манипуляции, то на выходных или в отпуске ему нужен противовес. Ему хочется покоя и тишины, он хочет полностью восстановиться, он хочет за что-то отвечать сам, не подчиняясь другим. Логично, что для этого используется альпинизм. Но теперь в альпинизме действуют так же, как в туриндустрии. Теперь все подготовлено, теперь такой покоритель вершин опять не решает сам за себя. Для него готовят восхождение, и он карабкается вверх именно так, как ему сказано, за проводником. Он вообще ничего не делает сам.

Как бы вы прокомментировали государственные экспедиции с установкой национальных флагов на вершинах?

Радикальнее всех альпинизм использовали нацисты – чтобы подготовить своих мужчин к войне. Аналогичные процессы происходили в Советском Союзе и в Италии времен фашизма. Образ был один: товарищество до смерти, выносливость, цель наверху. Но представления об альпинизме были незатейливы, многое совпадало, и вот это было хуже всего… Китайцы… Вы читали мою книгу? Самая злая из написанных мною книг – «Вторая смерть Мэллори». Там я довольно резко пишу о китайцах… Я велю Мэллори воскреснуть – я пишу, что Мэллори свою вторую смерть пережил в 1999 году, когда его нашли. Он погиб в 1924 году, но я велел ему остаться в живых там, наверху, и показал, как он стал мифом. И Мэллори, разумеется, говорит: «Я не виноват, это они там, внизу, превратили меня в миф». (У меня там все происходит на двух уровнях: я описываю, что там творится, как он гибнет и т.д., но в то же время я заставляю его появляться в форме «я» в настоящем, и он там еще и наблюдает.) И когда Эдмунд Хиллари восходит на Эверест и наконец втыкает там флаг, Мэллори говорит: «Пускай! Хиллари первый, но мифом-то стал я». (Смеется.)

Вас многие критикуют, считают безрассудным. Может быть, вы и сами видите нечто безумное в своей альпинистской карьере?

Нет. Я…

Я никого не хотел обидеть.

А меня это и не тревожит. Как раз сейчас я пишу книгу, которая выйдет будущей весной, и поначалу у нее был подзаголовок«Брат, смерть и безумие». Но «безумие» мы все же убрали, и теперь там значится «Брат, смерть и одиночество»3. Я долго не мог решить, как это назвать – безумием илиодиночеством… В минуты опасности тело уже не руководствуется указаниями мозга; возможно, мозг даже надо отключать, иначе все кончится гибелью. Мышление убивает жизнь. В опасных ситуациях включаются инстинкты, тут речь идет о победе над мышлением. Когда опасно, в ужасе растет своего рода смирение перед смертью, этакая сверхудаль. И тут возникает внутренний запрос: «Пока еще не умирать». Когда я был на Нангапарбате вместе с братом Гюнтером, мы должны были погибнуть и понимали это. Но мы все же пошли дальше – назло ночи, назло холоду и голоду. Когда мой брат умер, я знал это, но не верил. Я искал дальше, хотя рационально уже давно осознал, что это напрасно. Когда настала последняя фаза, по логике, моя смерть была следующим шагом. Это была часть моей жизни – мне уже не было холодно и не было больно. Хотя у меня были тяжелые обморожения и я уже пять дней не ел. Душевная усталость хуже телесной боли. Это так приятно: продолжать сидеть и ничего не делать, а потому и так опасно. Смерть от истощения сил, как и смерть от обморожения, очень приятна. Это самая печальная история в моей жизни, тогда я действительно пережил безумие. Но я без проблем об этом говорю. И меня не беспокоит то, что южные тирольцы считают меня чокнутым. Об этом я узнаю из газет каждый день.

Но меня занимает только реальность. И сегодня я убежден: когда я нахожусь близко к тому, о чем рассказываю, близко к истине, в ритме своего опыта, тогда это важно. Поэтому мне так удаются – например, на лекциях по менеджменту – рассказы о рискменеджменте. Я рассказываю слушателям только о достижениях неудачных экспедиций, ужасно неудачных экспедиций. Но очень подробно о том, что случилось. И это всегда хорошо. Я абсолютно убежден, что наша фантазия и наша наука не могут быть лучше реальности. То есть нет ничего, что может быть лучше того, что мы переживаем, – нужно только стремиться к точности, нельзя лукавить, иначе будут прорехи, и все расползется.

В свое время ходили слухи, что вы, говоря о пограничных переживаниях, заявили…

Я уже знаю, о чем сейчас пойдет речь…

…вы сказали, что могли бы выжить и в концлагере.

Какой-то немецкий журналист полностью извратил мои слова. Я сказал, что недопустимо сравнивать: стою ли я на вершине горы, и моя жизнь в опасности, или же я брошен в концлагерь, где голодаю и страдаю от холода. Недопустимо сравнивать. И у меня не было такого опыта. Если бы я и жил в лагере, то только по доброй воле, а это нечто совсем иное. И тот журналист раздул из этого целый скандал, сенсацию.

Но вы все же планируете еще какой-нибудь экстремальный поход?

Мне предстоит еще одна большая пустыня, где инфраструктура разрушена как раз в последние десятилетия, – речь идет о Лобнорe, где китайцы испытывали свои атомные бомбы. Понадобится счетчик Гейгера, чтобы знать, можно ли там вообще находиться или нет. Поход на грани, как я это понимаю, очень опасный. Гора, которая не опасна, – не гора, а декорация. Человек, который этого не понимает, ничего не смыслит в горах. Когда я сказал это открыто, на меня накинулся Альпийский союз: дескать, нельзя так говорить, это преступно. А они что хотят? Внушить, что горы не опасны, чтобы как можно больше людей поднималось и гибло?

И сколько же вершин вы покорили?

Две тысячи, может быть, три.

В 1982 году вы насчитали 2015 гор. Что же вы там, наверху, находите?

Там, наверху, я не нахожу ничего. То, что там полагается что-то найти, всего лишь предрассудок, клише. Я уже однажды писал, что наверху ничего не происходит, все происходит на обратном пути. В больших горах, естественно. На каком-нибудь Маттерхорне тоже что-то может случиться, но ничего существенного.

Вы называли свои восхождения или походы путем к себе. А может быть, наоборот, это бегство от себя?

Надо различать походы и восхождения в горы. Когда поднимаешься в горы, впереди всегда вершина, выше нее не подняться, путь ведет вверх и вниз, и тогда я иду обратно. А когда я просто иду, у этого есть некая связь со мной самим. Восходить на гору – значит концентрироваться, идентифицироваться с целью, это в каком-то смысле – прочь от себя. Там не над чем размышлять. Это как в математике или геометрии: в горах надо идти в определенном направлении. Но бесконечность – это круг, и тогда все равно. И это то, что азиаты называют медитацией, а я говорю про поход. Поначалу направления вроде бы противоположные, но в итоге получается то же самое.

Скажите, в чем отличие альпиниста от буддиста?

Я думаю, что буддист близок к пантеизму, а альпинист пантеистом быть не может. И буддист никогда не будет альпинистом. Он и без этого может быть там, наверху. Для него уже нет разницы между путем, который можно протоптать, и путем, о котором можно только думать. В этом плане я вспоминаю, что в раннем детстве, когда я лежал на солнце или играл, я не принимал образ некоего героя, а действительно этим героем был… Горы – престол богов, каждая из них – тайна, мистерия в исконном греческом значении этого слова: мистерия означает «сомкнуть веки и губы». Но у меня есть один вопрос и к вам. Был один безумный русский, фантастически писавший горы, – Николай Рерих. Вы его знаете?

Да, в Риге довольно много его картин.

Я бы хотел одну из его гималайских картин. Без этой эзотерики – большой горный пейзаж со множеством этих синих теней. Не могли бы вы мне помочь его найти?

1 Интервью было взято в 2000 году.

2 Словенский альпинист Томаж Хумар (1969–2009) прославился одиночным восхождением на южный склон Дхаулагири. Погиб из-за несчастного случая при одиночном восхождении на южный склон Лангтанг-Лирунга.

3 Речь идет о книге Der nackte Berg – Nanga Parbat, которая вышла в Мюнхене в 2002 году. В ней рассказывается о восхождении на Нангапарбат в 1970 году, в ходе которого погиб младший брат Райнхольда Месснера Гюнтер.