Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Пардон, любезный Читатель, я – видимо, с бодуна – открыл совершенно новенький в литературе жанр, к счастью, еще неизвестный даже самым продвинутым филологам.

Однако не буду забегать впереди себя, чего больше всего побаиваются конвоиры особо свободолюбивых зеков.

Як-Яка (не путать со спаренным российским истребителем танков и пехоты), то есть Якова Якулова, я рад знать лет уж 35, а если жизнь в эмигрантском раю премило растягивает один день на три, то уже набежало больше века.

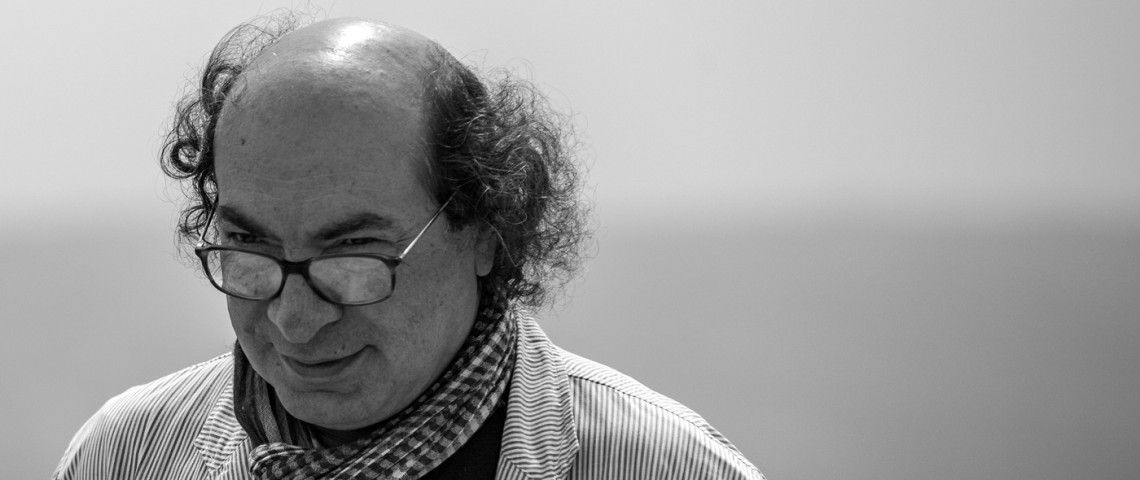

Заочно и при встречах Я. Я. напоминает мне античного Титана явным великанством и красивейшей, я бы сказал, чисто озерной, сияющей посреди кучерявого камыша лысиной, похожей на гладь бухты для небывалых гидровертолетов, – раз; безупречно любовным выполнением всех бытовых надобностей добросемейного существования с обожаемой Дамой сердца, вплоть до выполнения обязанностей домовой кариатиды мужского пола, – два; и кроме всего прочего, ежедневно летящим на тачке – словно к финишу на болиде «Ферарри» – в универ типа приобщать наделенных слухом юниц с юнцами к основам самого божественного из Искусств – к Музыке Сфер.

Но не забудем о цели этого коротенького эссе. Дело в том, что наш с Ирой друг еще и музыкант и известный композер – поистине редчайше самобытный прозаик, каких на свете намного меньше писателей великолепных. Об этом не то что говорят, но со скромной сиятельностью возвещают пара мало кому известных листков, точней, живописных эскизов о сути прозаических художеств сочинителя необычных опусов.

Это как если б внешне лоховатый чувак принес для показа ювелиру необработанный самородок величиной с желудь, а того чуть не хватила кондрашка – он держал в руках алмаз, упрятанный сказочной судьбою камешка в какой-то окаменевший лишайник.

Словом, всего-то пара-тройка коротких вещей, сочиненных Я. Я., не говорили, не кричали, не вопили, но царственно возвещали, продолжают возвещать о прямом своем династическом родстве с драгоценностями неисчерпаемой кладовой русской Словесности.

Я не перестану верить, любезный Читатель, что обстоятельства непростой – такой и сякой – эмигрантской житухи вот-вот сложатся у Якова Якулова так, что он не сможет не сжать кончиками трех своих исполнительных пальцев вечное, как это ни странно, Гусиное Перо, начирикает которым для всех нас свое первое крупное словесное сочинение, – во славу сущности Творчества, непременно понимаемого как любовное дозволение Небес на сотворение всего бесподобно прекрасного, главное, непредвиденного.

Поверьте, уже обещанного всем нам известным композером, замечательным пианистом, знатоком литературы и, не забудем, редчайше самобытным прозаиком.

Юз Алешковский

Поскольку Юз Алешковский написал очень герметичную заметку о герое нашего интервью, добавим еще для справки, что Яков Якулов – сын скрипача-виртуоза Александра Яковлевича Якулова, музыкального руководителя легендарного цыганского театра «Ромэн». Сам Яков – композитор и пианист, автор четырех балетов, 12 инструментальных концертов и других музыкальных произведений. Доктор музыки Бостонского Университета Яков Якулов написал музыку больше чем к 20 спектаклям и фильмам.

Редакция

Как вас угораздило попасть именно в Бостон?

А я всю жизнь любил путешествовать. Я всегда жил в состоянии тяжелого внутреннего протеста против того, что не могу пересечь никакой границы. Может быть, это из-за моих кровей, одна из которых по-настоящему цыганская, потому что моя мама родилась в большой цыганской деревне в Бессарабии, которая тогда еще была Румынским королевством. После того как доблестная Советская армия в 1940 году расстреляла всех взрослых, включая ее родителей, а детей отправила в детские дома, она оказалась в Советском Союзе. Наверное, эта половина цыганской крови мне покоя не давала. Во время жизни в Москве я фактически десять лет не закрывал чемоданы, я путешествовал. Но это были гастроли по Советскому Союзу. Я видел все, что нормальный человек должен видеть, потому что как артистов нас пускали по страшным, странным местам.

С цыганским ансамблем?

С цыганским ансамблем, с отцом, потом уже с классическими музыкантами. Это была Сибирь, Камчатка, зоны-лагеря, страшные военные базы, где открывалась земля и оттуда высовывались боеголовки. Но поскольку мы были артисты, мы должны были обслуживать всех, в том числе и публику, которая всем этим занималась. Когда Горбачев пришел к власти, многие предприимчивые западные люди вне лимитов Министерства культуры решили показать западному зрителю, что собой представляет советское искусство. А я тогда уже достаточно долго работал как композитор в театрах. И вот приехал какой-то немец из Мюнхена и решил устроить фестиваль московских театров в Западной Германии. И в числе прочих туда поехали два моих спектакля. Первый назывался «Чинзано» по пьесе Петрушевской, а второй был достаточно скандальный, поскольку это было первое официальное появление «Собачьего сердца» Булгакова – его поставила жена Камы Гинкаса Гета Яновская в московском ТЮЗе. Шервинский написал инсценировку, я написал музыку, Сережа Бархин сделал декорации, и мы туда поехали, в Мюнхен, в «Каммершпиле». А уже в горбачевское время мы с Камой Гинкасом и Давидом Боровским поехали в шведский театр «Лилла», который находится в Хельсинки. Кама там поставил очень суровый спектакль, с точки зрения финского зрителя. Это была «Палата № 6» Чехова, действие, естественно, происходило в лагере или в специальной психбольнице. И вот один из моих вояжей закончился тем, что я не вернулся.

То есть вы сбежали?

Да! Я сбежал.

Как Барышников.

О нет. Я фигура далеко не такого масштаба.

То есть вас никто особенно не ловил. (Смеется.)

Меня особенно никто не ловил. Это было довольно печально узнать. В Мюнхене до сих пор живет бывшая жена моего покойного отца, которая уехала в начале 70-х годов. Она работала директором библиотеки на «Радио Свобода», куда меня благополучно и взяли. Я там занимался культурным отделом, написал свой первый репортаж о фестивале Шостаковича в Париже под названием «Шостакович – раненый человек».

Там была очень интересная публика. Это были Анри Волохонский, Леонид Ицелев. Это был Юлиан Панич. Анри себя там чувствовал достаточно неуютно. Он работал в английской редакции, переводил новости, и у него было много свободного времени. Он занимался своей поэзией, выпускал маленькие книжечки тиражом в 5–10 экземпляров, а может быть, в 100–200. Приезжал Леша Хвостенко очень часто. Он и Анри – это был феерический тандем, они фонтанировали идеями и экспромтами.

Я помню одного еврейского человека, который был руководителем молдавской редакции. Только там никто не знал молдавского языка, и я сильно подозреваю, что он вещал на идише. Обратной связи быть не могло, и возмущенные слушатели не могли позвонить в Мюнхен и сообщить, что они в Кишиневе или Тирасполе ничего не понимают. Он благополучно там существовал, но был ужасно всем недоволен. Я помню несколько его потрясающих выражений. Как человек, не очень хорошо знакомый с русским языком, он любил всякие русские пословицы и поговорки. Обращаясь ко мне, он говорил: «Послушайте, вы, молодой человек!» Показывая на американскую администрацию: «Вы знаете, что они думают?! Они таки думают, что они здесь – патриции, а мы здесь – плейбои!» (Смеются.) Будучи уверенным, что так оно и должно звучать. Вот. Там была грузинская редакция, в которой человек говорил: «Голая на выдумки хитра». Вместо «голь». Что не лишено смысла, надо сказать. Там действительно было весело. Жизнь была невероятно комфортабельной, богатой, потому что…

…патриции платили?

Да. У каждого был замечательный «хаузинг», замечательные условия для жизни. Кроме всего прочего, поскольку тогда еще станция принадлежала ЦРУ, а не Конгрессу, у всех было ощущение миссии.

Разрушать Советский Союз?

Разрушать Советский Союз! Более того, мы могли полететь первым классом в Америку как бы домой – даже те, кто тут близко никогда не был. Это все оплачивала компания. Это была интересная жизнь, после которой я начал входить в круг немецких композиторов. И вошел в него, надо сказать. Меня в Мюнхене пристроили жить в шикарный особняк в Богенхаузене, который принадлежал украинской униатской церкви. Изначально он принадлежал Обществу генерала Власова. Когда там остались кусочки от его армии, американцы купили этот особняк за доллар – там все так стоило – и поселили всех власовцев туда. В мое время власовцев уже не осталось, за исключением одного старика, которого звали Бугай Фёдорович. Он был дьяконом в церкви. На первом этаже располагалась церковь, на втором этаже жили полусумасшедшие немцы. И вот Анри мне тогда принес свои первые богослужебные тексты, которые он переводил на русский язык. А потом, по прошествии многих лет, уже здесь, в Америке, у меня был заказ. Был такой оркестр в Нью-Йорке, он назывался Bachanalia, и они предложили мне написать что-нибудь на старый русский Новый год. И вот я думал-думал, поговорил с Анри, а Анри перевел тогда литургию «Иоанн Златоуст» на современный русский язык. И вот я взял его тексты и написал такую хлыстовскую литургию.

Вся русская музыкальная богослужебная практика сначала была основана на знаменном распеве, что было калькой с западных служб, потом – на польском партесном пении, то есть на многоголосии, потом возникло церковное барокко, Бортнянский, Архангельский, это была такая итализированная музыка. Дальше возникли Чесноков, Рахманинов, Чайковский. И я подумал, что это все было. Надо найти какой-то ключ, чтобы как-то сделать это иначе. Мне тогда попалась книжка Александра Эткинда, который пишет о хлыстовстве. Вообще, русская официальная православная церковь очень себя дискредитировала после Петровских реформ, после уничтожения патриаршества, когда священник должен был докладывать власти предержащим о том, что говорили на исповеди. Ведь люди перестали ходить на исповедь, а потом опять стали ходить, потому что понимали, что если не пойдут, их в чем-то заподозрят. Стали врать. Тогда произошло невероятное разделение. Низшие классы, крестьянство, ушли в такую первобытную мистику, аристократия ушла в масонство и так далее.

В мистику – в смысле Владимира Соловьева?

В смысле молокан, в смысле хлыстов. Но потом это все соединилось в фигуре знаменитого Распутина. Многие странные вещи я там использовал. Цепи, хлыст и прочее. Были несколько солистов и несколько традиционных инструментов. Например, большой шаманский бубен. И все это произошло в Нью-Йорке в весьма респектабельном месте – Citicorp Сenter в Манхэттене.

Был скандал?

Нет, скандала не было. Даже тогда, когда в этом же самом зале с тем же оркестром я исполнял композицию с двумя мекканскими сурами из Корана, вспомнив свое кратковременное жилье в Иерусалиме, когда я просыпался под эти пронзительные крики. Это было в июне перед 11 сентября. Поскольку уже был Салман Рушди, то администрация оркестра сказала, что нужно перевести это все на какие-то официальные рельсы, получить какое-то разрешение. А где же я могу получить разрешение? И тут меня осенило: здесь в Кембридже есть мусульманская организация черных «Христианство – это религия рабов» и все такое. Я туда постучался. Там сидел чернокожий дядька. Запах марихуаны висел просто вот так. (Смеются.) Он не понял, что я от него хочу. Я ему говорю: «Ты можешь расписаться?» Он говорит: «Расписаться я могу». (Смеются.) Он расписался. И я эту бумажку официально предоставил. Они говорят: «Вот теперь другое дело!»

А в Израиль я попал еще во время «Свободы». Там работал такой Эдуард Кузнецов, известный диссидент, ленинградское самолетное дело 1970 года. Они собирались угнать самолет, а их взяли. Но это были очень некошерные времена, и его приговорили к расстрелу. Он сидел в расстрельной камере, а потом его обменяли на какого-то знаменитого дядьку. Этот Эдя Кузнецов свел меня с израильским культурным атташе. По крайней мере, так он представился. Культурные атташе почему-то все выглядят очень подозрительно. Они выглядят профессиональными людьми, но как будто их профессия к культуре не имеет никакого отношения. И он меня позвал в Иерусалим. У меня было два больших заказа. Первый заказ я получил от человека совершенно сумасшедшего, страшного вида, обвешанного золотыми цепочками, который ворвался ко мне в квартиру и с очень тяжелым грузинским акцентом представился. Он был главным менеджером выставки-ярмарки бриллиантов. (Смеются.) Туда, естественно, приехали евреи с гигантскими черными ногтями, в кипах и со всеми делами из Амстердама, Роттердама, Южной Африки и так далее со своими бриллиантами. Происходило это все в гигантском овраге, который разделяет Старый город и еврейскую часть Иерусалима, в так называемой долине Хинном, куда все время сбрасывали трупы и где потом стояла статуя Молоха и так далее. Вот такое замечательное место. Там были разбиты шатры. И вот этот грузин решил не приглашать рок-группу на открытие, а пригласить симфонический оркестр города Иерушалаим. И я должен был написать партитуру, которая должна была открывать все это действо с бриллиантами. Я написал и, естественно, назвал ее Diamonds. (Смеются.) Эту пьесу в течение нескольких вечеров на открытом воздухе благополучно исполнял Иерусалимский оркестр. Второй заказ у меня был уже серьезный, от оркестра Израильской филармонии в Тель-Авиве на виолончельный концерт. Но разница в этих заказах в том, что за виолончельный концерт я до сих пор жду хотя бы одной копейки гонорара, а грузин заплатил сразу наличными. На что вся наша бедная компания – а мы все были нищие – жила в течение нескольких месяцев припеваючи. Кроме всего, я еще играл концерты, у меня появился какойто доморощенный импресарио, и надо сказать, что я сыграл тогда несколько сольных концертов на рояле, только свои сочинения. Три или четыре концерта я наслаждался полным залом, на пятый концерт никто не пришел. Я поднял брови, на что мой импресарио сказал: «Что ты хочешь? Мы маленькая страна. Все, кто хотел тебя послушать, уже послушали!» (Смеются.) И на самом деле нельзя было отказать ему в логике. Я понял, что делать мне в Израиле нечего. Это замечательная страна, но! Чисто профессионально это убивало меня каждую минуту. Нельзя композитору жить в такой среде, где каждый кричит тебе в ухо. Там ужасно громко, там все кричат. Даже прогноз погоды. Ты включаешь телевизор, а она кричит: «Завтра будет дождь!!!» (Смеются.) На Востоке трудно жить. Наверное, если бы я родился где-нибудь в Ташкенте или в Армении…

Разве вы не родились в Грозном?

Я родился в Москве.

Это был какой-то другой человек?

Нет, это не совсем другой человек. Есть такой Хасан Баиев, он врач. Действительно герой. Его русские ставили к стенке, потому что он оперировал чеченцев, чеченцы ставили к стенке, потому что он оперировал русских. Он чемпион мира по борьбе, прошедший две войны и спасшийся благодаря тому, что Красный Крест его вывез сюда. Человек года, в Белом доме принимали. Мы подружились. И он меня все время уговаривал, чтобы я поехал в Грозный играть концерт. Я говорю: «Хасан, я пока что не расположен». А он уже устроил там целую кампанию, придумал, что я родился в Грозном. Я говорю: «Хасан, зачем?» – «Ну, так было бы лучше!» (Смеются.) Но это Кавказ! Люди, которые живут в метафорическом мире. Это прелестная культура, но совсем не прагматичная. Я это ему простил, но, конечно, никуда не поехал. Все-таки Восток – это коммунальная жизнь. А профессия композитора – это профессия одиноких людей.

Почему?

Мы находимся даже не в аллегорическом мире, а в мире полной абстракции. Мы пользуемся звуками, которые не привязаны ни к чему, у них нет никакой конкретной коннотации. И когда ты выстраиваешь конструкцию из всего этого, она висит в воздухе.

Но при выстраивании какая-то связь появляется?

Связь не может появиться в том плане, в котором она появляется в других искусствах. Взять, например, поэзию. Есть связь между объектом, который что-то символизирует, и символизируемым объектом. Если мы берем слово «ласточка», например, то в поэтическом контексте оно может означать «любовь», «надежда», «стремление». Но когда вы читаете текст, «ласточка» для вас мгновенно материализуется в птицу, вы видите ее полет и выстраиваете эту связь. Звук сам по себе не обладает такой коннотацией. Он ничего не выражает. Он просто есть.

Он не просто есть, его создают.

Но он существует в живой природе, он везде.

Но это же другой звук.

Знаете, это все зависит от качества резонанса. Например, звук морского прилива музыкален. Он обладает определенной амплитудой вибрации.

Но тогда мы можем сказать, что природа пишет музыку, но ведь это не так.

Древние греки считали, что весь космос и есть гигантский композитор.

А вы слышали ту музыку, о которой греки говорили? Музыку сфер?

Нет, я надеюсь услышать это, когда подойдет время. (Смеется.) Всему свое время. Я думаю, что все услышу. Да. Спрашивайте! Я теряю нить.

Я где-то прочитал, что вы путешествуете по миру, смотрите, а потом все это превращаете в музыку.

Это армяне написали! Я знаю, надо очень осторожно давать интервью. Армянам особенно.

Вы хотели сказать что-то другое?

Нет, естественно, что мы не живем в вакууме, вещи действуют на нас. Я был бы рад жить в блаженной безмятежности, когда можно полностью уйти в свою партитуру. Вообще все композиторы, которые занимаются – выражаясь современным языком – высокими духовными технологиями, так и живут. И я по мере своих сил стараюсь делать то же самое.

Что значит «так и живут»?

Дело в том, что музыка не есть приложение к реальной жизни. Она настолько суверенна и самоценна, что представляет собой абсолютно параллельное бытие. И если ты всю жизнь – а музыканты, как правило, начинают заниматься с четырех, с пяти лет – там находишься, то все это бытие становится второстепенным. И ты как-то скользишь по этой поверхности, стараясь не погружаться в нее. Это трудно получается. Есть разные типы художника. Есть художник-музыкант, который начинает реагировать и не может оторвать себя от того, что с ним происходит. Таким, например, был Шостакович. А когда человек начинает использовать свой дар для того, чтобы выразить с большим или меньшим успехом свои душевные неудобства, это совсем другая история, это мало кого волнует. Конечно, хорошо бы забраться вот туда, наверх, и не падать вниз. Но так не бывает. Это только Каравайчук считал, что его ангелы везде сопровождают. Но это было его маской. Маска юродивого – она, конечно, в русской культуре прилеплена с самого начала. Поэтому я в России чувствовал себя немного чужеродно, хотя я в этой культуре вырос. Что замечательно в американской культуре, в литературе в частности, – ferocity, свирепость. В России этого не было.

А что означает эта американская «свирепость»?

Я никогда не любил Достоевского, но очень люблю Салтыкова-Щедрина, например. Это вот ощущение стержня, приятие бытия, как оно существует вне проклятий, вне коленопреклоненности, сентиментальности, размытости… Я только здесь понял, как надо играть Чайковского. В России играли Чайковского так: несчастный Петр Ильич сидит на краю разверстой могилы и смотрит вниз с ужасом. Это не та музыка. Это музыка, которая на самом деле основана на замечательной архитектонике. Играть ее надо просто, как Гайдна. И тогда возникнет настоящий Чайковский.

А что значит «играть как Гайдна»? Чайковского в России играли как перед могилой, а Гайдна нужно играть как?

Надо играть ноты. Надо играть то, что написал композитор. Они, конечно, там есть. У Чайковского это есть, но это надо убирать. В Чайковском есть очень много другого. Все-таки во многом это французская школа. В Чайковском очень много элегантности, изящества. И если есть этот трагизм, то он такой более флоберовско-прустовского плана. Он должен быть отстраненным. Не нужно из Чайковского делать Марфу-плакальщицу. И так же во многом другом.

Во-первых, надо убрать себя как такового со всеми проблемами, мыслями, сантиментами, чувствами из той партитуры, с которой ты работаешь. Уйди за кулисы, встань, посмотри оттуда. Вот тогда рождается эпика, а не сантименты. Ты можешь быть наблюдателем, и твой глаз придаст необходимое чувство и динамику происходящему. Но не ты сам, который действуешь внутри. Есть большие художники, которые не могут убрать себя из произведения. Тот же Шостакович, в какой-то степени Шуберт. Но есть те, которые стоят и смотрят. Как Брукнер. Как ваш Петерис Васкс. Гениальный, между прочим, композитор. Есть вещи, где все соединено вместе, – это Бетховен, Шекспир, но это уже категории, которые очень трудно каким-либо образом оценивать.

А в вашем случае это раздвоение создателя и наблюдателя как работает?

На определенном этапе произведение начинает само себя строить.

И тогда вы просто следуете какому-то потоку?

Да-да. Потому что никогда не знаешь, как хорошо, но всегда знаешь, как плохо, если пошло не туда. Оно не дает тебе пройти дальше. Это может возникнуть от случайного импульса. Либо это один звук, либо какой-то пульс, какой-то ритм… Дело в том, что с музыкой проще и сложнее, так как музыка основана на чистой физиологии природы. Музыкальная ткань – это постоянная смена напряжения и разрешения. И то же самое происходит везде: это наш пульс, это биение сердца, это дыхание. Музыка обладает невероятной, исключительной особенностью существовать во времени, в отличие от многих других видов искусств. Вы смотрите на полотно – вы охватываете его сразу. Да, потом глаз начинает блуждать. Но восприятие музыкального произведения, слушательский опыт – это всегда протяженное переживание. Вы не можете воспринять произведение сразу целиком. Это процесс, который вас захватывает от первой до последней минуты.

Что такое время в музыке?

Каждый человек переживает цепь музыкальных событий по-разному. Но поскольку эта цепь музыкальных событий не привязана к какому-то определенному факту, время размыто. Оно размыто! Вы можете слушать «Реквием» Моцарта впервые в концертном зале, он вас потрясает. Вы можете слушать его за рулем автомобиля и думать о чем-то другом, но знать, что это «Реквием» Моцарта, прислушиваться. Вы можете слушать его на службе; когда хоронят близкого вам человека – это совсем другая история! Но вы все же слушаете эту музыку, ничего больше нет, кроме нее. Поэтому очень сложно определить, сколько длится 9-я симфония Бетховена.

Есть ли у музыкального времени какието характеристики вне зависимости от восприятия? Ведь композитор, создающий музыкальное произведение, находится в иных отношениях с музыкальным временем, чем индивидуальное восприятие.

Возможно. Композиторы и музыканты – самые неблагодарные слушатели. Нам не повезло. Когда я слышу музыку, я начинаю восхищаться тем, как это сделано. Я слышу всю партитуру. Я понимаю, что вот здесь невероятная находка, здесь невероятно гармонизовано то или другое, развивается музыкальная ткань. И я не могу отдаться этому. Я помню, когда музей Метрополитен привез в Москву собрание картин, мы все в первый раз увидели Эль Греко. Я стоял с отцом совершенно ошеломленный, мы смотрели на портрет старика. Мой дед, Жорж Якулов, был замечательный художник. Но рядом стояли еще два художника. Один другому говорил: «Старик, ты посмотри, как он эту руку сделал! А свет, а тени! А у тебя там какая-то коряга торчит». И я подумал: «Боже, какое кощунство!» Вот так же и я не могу просто воспринять звуковое свечение. Я не знаю, как астрономы смотрят на небо. Может быть, так же.

Как музыка сфер связана с музыкой слушанья?

Не знаю, я очень разделяю себя как композитора и как слушателя. Стравинский говорил: «Я очень люблю музыку, но больше всего я люблю музыку писать». Это правда. Я не слушаю свои сочинения, которые готовы. Ну, вот собрали малину, сделали варенье, положили в банку, на банке написали «Малина, 1987 год». Это консерва. Поставили на полку – и все. Сам процесс удивительный. Это как дети: процесс нравится всем, а результат всегда непонятный. (Смеются.)

Но я так и не понял, как вы понимаете раздвоенность создателя и наблюдателя. Вы можете описать процесс в рамках этой раздвоенности?

Ну давайте так. Я начинаю работать над сочинением. Импульс может быть каким угодно. Это может быть заказ или определенный набор инструментов. Если у меня нет заказа, то я думаю, что хорошо бы написать концерт для кларнета с оркестром. Дальше я ничего не делаю. Должно что-то прийти. Это очень странно. В конечном итоге, конечно, оно придет. Но может прийти не то. Начинаешь писать, вроде идет хорошо. Потом понимаешь, что нет, это не начало. Это хороший кусок, но не начало. Это может быть начало второй части или середина. Начало приходит тогда, когда зародыш уже стал потихонечку функционировать. Я вижу, что он уже дышит.

Почти как живое существо.

Абсолютно! Я не люблю слово «мистика», хотя отношусь к этому с большим уважением. На определенном этапе это начинает само себя проявлять и даже сопротивляться. Я понимаю, что все пошло, и вдруг остановилось, потому что где-то получилось неправильно. Где-то ножка превратилась в ручку, а здесь должен быть нос. В этой ситуации безжалостно берешь скальпель, даешь остыть, пусть зародыш успокоится. Если это не мертворожденное дитя, то оно начнет работать.

Вы, похоже, никак себя не собираете для написания музыки. Садитесь и пишете.

Нет, с похмелья я этого не делаю. Голова не работает.

Свечу не зажигаете?

Что я, сумасшедший? Нет, просыпаюсь утром, выполняю все гигиенические процедуры, если это получается к 60 годам. (Смеются.) Пью кофе, сажусь и начинаю работать. Если не пишется, то не пишу. И потом, как мне сказал Анри Волохонский: «Вы знаете, Яков, сколько надо, столько вы и напишете. Ни больше ни меньше». И это правда.

Вы в это верите?

Я просто очень хорошо знаю, что если мне не пишется, но я себя заставлю, то я все равно это выброшу. Так я лучше посплю!

А если заказ?

А вот здесь уже вступает в роль профессия. Когда я работал во МХАТе, к Массальскому пришел один начинающий артист. А там старики выпивали – страшное дело! У них в кадке всегда стояла чекушка. Артист пришел и говорит:

– У меня вопрос.

А Массальский, вальяжный дядька:

– Да, конечно!

– Мне надо, чтобы в первом акте я был чуть-чуть пьян.

– Ну так выпейте 50 грамм.

– А во втором акте я должен быть еще более пьян.

– Ну так выпейте еще.

– А в третьем акте я должен быть трезв.

– А вот это, мальчик мой, надо сыграть.

(Смеются.) Так в дело вступает профессия?

Конечно! Я вам скажу так: у всех есть большое количество материала, который лежит в сарае, на складе. У композитора, у писателя, у сценариста. Когда речь идет о прикладной работе, ты всегда можешь посмотреть, что годится, что подойдет, что не подойдет. У всех великих художников, начиная с эпохи Возрождения, работал цех. А они сами пописывали немножко. Великий Рубенс – это малые форматы или так называемые модели. Вот там видна его рука! У Кранаха после 1535 года вообще практически одни кальки, одни лекала. А был еще один замечательный художник, у него были одни головы – 20 или 30 голов. Он говорил: «Вот эту голову сюда запустишь, эту сюда, эту сюда». Когда есть заказ, надо делать. Единственная цензура, которая существует, – это ответственность перед предыдущим сочинением. Только это и есть. Никаких поблажек, никакой публики. Публика может прийти, может не прийти. Я не работаю ради публики. Что же вы ничего не съели? Сыр хороший. И вино.

Ваше здоровье!

Взаимно!

Ради чего существует музыка, с вашей точки зрения?

Ну, во-первых, чисто в утилитарном плане для меня это убежище.

От этой сраной реальности?

Да. Да, конечно. А потом, я люблю это делать. Люблю.

И никаких дополнительных причин не надо?

А зачем? Есть много художников, которые превращают сцену либо в политическую трибуну, как это делал Любимов, либо в церковный амвон, например. Но политическая трибуна уже есть! Есть газета. Есть церковь, в конце концов. Искусство само по себе, оно настолько всеобъемлющее, что если ты вторгаешься в этот мир, ты живешь в нем совершенно полноценно и без всяких отсылок куда бы то ни было.

А у вас есть какая-то задача?

Моя задача – честно делать то, чем я занимаюсь. Если я с четырех лет сел за инструмент, стал сопрягать звуки вместе и передо мной есть невероятное количество написанного другими, я должен по мере своих сил и таланта, если он у меня есть, делать свое дело честно – вот и все. Какая может быть задача? Людей, которые хотят заниматься благоустройством мира, очень много. Политики существуют – правда, они это делают не очень успешно. Есть хирурги, которые делают операции и спасают людей. Есть те, кто изобретает лекарство от рака. Это все замечательно. Я снимаю шляпу и преклоняюсь перед этими людьми. Еще есть уборщица, которая чистит улицы. Я не приношу практической пользы, я это знаю. Но я и не пытаюсь этого делать.

То есть вы не хотите поднять дух слушателей, очистить их от лишнего, обрадовать их?

Если сочинение, которое выходит из моего кабинета, им помогает это сделать, я счастлив. Если не помогает – ну, не помогает. Я не буду принижать сложность того, что я делаю, ради сентиментальной и эмоциональной патоки, которая позволяет им расплакаться. Художественное произведение должно действовать на воображение, а не на нервы. Воображение открывает в человеке очень многие вещи. В первую очередь то, что в нем скрыто. То, что похоронено под рутиной, которая воплощает себя в благосостоянии, в комфорте, в первичных инстинктах. Но я не думаю об этом, когда пишу струнный квартет номер шесть. Я думаю о струнном квартете.

В 30-х годах в Лондоне был такой писатель и живописец, который сознательно отошел от христианства, но на склоне лет сказал, что Бах его почти убедил стать христианином.

Что значит «отошел»? Он проклял бога? Как Бетховен, по легенде, погрозил на смертном одре кулаком небу?

Он решил, что это не для него, что это все вранье и что это совершенно ему не важно. Я задаю этот вопрос, имея в виду ваше утверждение, что звуки сами по себе не несут никакого смысла.

Ну, смотрите. Бах, как мы знаем, написал невероятное количество христианской церковной музыки. И безусловно, когда мы слушаем его «Страсти по Матфею» или «Страсти по Иоанну», то ни один человек не может не быть захвачен этим, вне всякого сомнения. В конце жизни Бах начал писать абсолютную пифагорейскую, космическую конструкцию. Его «Музыкальное приношение» или «Искусство фуги» – там не то что нет голосов со словами, там нет даже инструментов. Он не обозначил, какими инструментами это должно быть исполнено. Это чистая абстракция. Я думаю, что ничто не может превысить ее по чистоте. Даже великая жертва Иисуса Христа. Это невероятная по силе история, но она все равно смешана с человеческой природой. А в последних сочинениях Баха ничего нет, кроме гармонии, не привязанной ни к чему. Последний Бах – это не христианская музыка. В том плане, в котором мы понимаем и приносим благодарность за эту жертву, она уже полностью растворена в некоем, я бы сказал, холодном космосе.

Один из ведущих специалистов по Малеру сказал как-то, что Малер в своей музыке иногда иронизирует. Все еще сомневаясь в вашем утверждении, что звуки не несут смыслового пласта, я делюсь наблюдением, что в чистой музыке, без вокала, бывают шутки.

Ну, смотря какие шутки. Вот, например, у Гайдна есть такая симфония, называется «Сюрприз». Легенда говорит, что люди в зале засыпали. Особенно в Англии, где плохая погода. И вот идет симфония, и вдруг – бам! – удар барабана. И все проснулись. (Смеются.) Это была шутка в музыкальном контексте. Какая тут может быть коннотация, кроме музыкальной?

А в сарказме или иронии Малера? Там тоже нет смысловых коннотаций?

У Малера есть. Например, в Первой симфонии, во Frère Jacques, он взял детскую песенку, перевел ее в минорный лад, и она действительно звучит странновато. Когда эту песенку пел ребенок, она звучала как «Пусть всегда будет солнце». Малер дает название всей части по гравюре Бёклина, которая называется, насколько я помню, «Звери хоронят своего охотника». Если бы это не было вынесено в название, народ того времени в Вене… Кстати, интересно, детскую песенку он вдруг в каноне использует в минорном ладу! На сегодняшний день Frère Jacques никто не знает такой, как ее знала публика того времени. Это может пройти незамеченным. Это все очень относительно. Если раньше, например, у Глюка аккорд, уменьшенный септаккорд, он звучал вот так (садится за рояль и играет)… означая пришествие чего-то очень страшного, то на сегодняшний день это просто определенный рудимент музыкального контекста и больше ничего! Если бы Бах услышал «Сочинение про кофе», то он бы скривился от ужаса. Для него это был бы просто чистый шум.

Вот эта шкала коннотаций, когда для тебя созвучие, музыкальная фраза или особенность оркестровки вдруг начинают означать что-либо, зависит от развития музыкальной технологии, языка.

В вашем концерте играют три девушки. Потом одна встает. Потом встают еще две. Потом вы встаете и призываете публику встать. Все смеются. Все встают. Это шутка?

Господи боже мой, да! Это шутка.

Каков смысл этой шутки?

Вы, наверное, имеете в виду сочинение «Самый лучший марш мира». Там в конце был процитирован американский гимн. И поэтому люди встают. Более того, у меня было много исполнений и на Севере, и на Юге. На Севере такого себе не позволяют, а вот начиная с Южной Каролины и дальше до Техаса любой симфонический концерт предваряется исполнением американского гимна. Выходит дирижер, взмахивает ручками, и начинается американский гимн. И весь народ должен встать и положить руку на то место, где у них предположительно существует сердце. Это, я считаю, возмутительно. Это анахронизм, это изуверство...

Почему?

Национальный гимн играют на парадах или когда хоронят определенного человека. Это нормально. У меня тут рядом большой католический собор Св. Екатерины. Тут живут ирландцы, в основном пенсионеры, они все участники войн. Живут они по сто лет. Их сейчас стали хоронить. Естественно, приезжает горнист, естественно, шотландские волынки. Там играют гимн. И труп закрывают национальным флагом. Это все правильно: человек служил в армии. Но при чем здесь концерт, в котором играют «Испанское каприччио» Римского-Корсакова, например?

Чтобы слушатели не забывали, в какой стране живут.

А они и не забывают! Им политика не дает забыть. Они об этом вспоминают, когда получают очередной счет за электричество.

Вам, может быть, сам жанр гимнов не нравится?

Я бы с удовольствием написал какой-нибудь гимн.

Армяне еще не заказали вам новый гимн?

Нет. Армяне предпочитают жить в своей собственной парадигме. Я раза четыре в течение последних пяти лет путешествовал в Армению. Я люблю Армению.

Но гражданином не стали?

Стал, стал. Мне даже дали паспорт. У меня теперь три: еврейский, армянский и американский.

Цыганского нет?

А американский – это по большому счету цыганский. (Смеются.)

Вы наверняка слышали поговорку: армянин родился – еврей заплакал.

Да, конечно!

Вы в себе что-то такое наблюдаете?

Я вам скажу следующее. Я здесь много общаюсь и с армянами, и с евреями. С цыганами раньше тоже много общался, но бог увел от этого общения. В компании еврейских друзей мы ровно через 15 минут начнем обсуждать, хорошо ли это для Израиля. В компании армян мы будем говорить о чем угодно – о достоинствах или недостатках этой бутылки вина, о чем хотите, но через пять минут мы начнем говорить о геноциде. У меня был случай. Я в Нью-Йорке написал сочинение на древнеармянском языке. В конце концов, армянин я или нет? (Наливает.) По «Книге скорбных песнопений» Григора Нарекаци. И я, естественно, в числе прочих традиционных инструментов захотел использовать армянские инструменты: дудук, зурну и дхол – это такой барабан армянский. Где их достать? Армян здесь много, как везде. В Бостоне живет вторая по величине армянская община. Выяснилось, что да, есть армяне и они играют на этих инструментах. Но они все – народники. Без нот играют, нот никто не читает. Я, естественно, обратился в очень серьезную армянскую общину Нью-Йорка. Там сильная армянская церковь, митрополит, все как полагается. Но армяне поставили условие: они помогут, если это сочинение будет посвящено армянскому геноциду. На что я им сказал, что у армян пусть и небольшая, пусть достаточно противоречивая, но все-таки героическая история, как и у многих народов. Там есть Артавазд II, Саят-Нова, Месроп Маштоц, который письменность придумал, там много чего есть. Хватит нести гробы впереди национальной истории, народ не может в этом жить всю жизнь! Он метафизически мертв. Он исторически ущербен. Армяне сказали: «Хорошо, мы понимаем. Такой случай... Мы дадим все анонсы вашего сочинения на слова нашего великого поэта так, как вы хотите». Ровно через два дня вышли объявления о концерте, где было написано, что сочинение посвящено армянскому геноциду. (Смеются.) Бесполезно. То же самое происходило с сочинением «Идиш Лексикон» – это такие маленькие фрагменты, построенные как словарь. Там есть, например, «Плач Иова», рядом «Плач козла отпущения» и так далее. И то же самое: наши евреи сказали, что это не еврейская музыка. Потому что для них еврейская музыка – это вот эти полупьяные клезмеры на доморощенных скрипках, которые сидят на крыше и вяжут эту ориенталистскую вязь. В этом плане израильтяне молодцы, они всю эту бутафорскую опереточную культуру выкинули. Потому что еврейская музыка, настоящая, синагогальная музыка, – это не эти тенора медоточивые, которые сладкую патоку разводят, это гимническая музыка, это народ-воин. Там был Иисус Навин, была Масада – все что угодно. Это совсем другая музыка! И избавиться от этого совершенно невозможно. Но я избавился, потому что мои три крови, так сказать, химическим образом погасили друг друга.

Скажите, можно ли придумывать музыку? Ну, например, разные выдумки начала ХХ века – это же интеллектуальная попытка придумать музыку другого типа.

Дело в том, что если мы говорим о додекафонной системе Шёнберга, то он не придумал ее на пустом месте. Вообще это лучше показывать, чем об этом говорить, пойдемте.

Вот смотрите, откуда это взялось? (Играет на рояле.) Красиво звучит, правда? А чем отличается музыкальный звук от, например, вот этого? (Роняет пакет.) Тем, что когда это падает, звуковая волна выглядит как спутанный бабушкин клубок. Музыкальный звук отличается тем, что физическое тело начинает вибрировать, но вибрирует регулярно.

Как и наша действительность.

Да. Это может быть, если взять самые изначальные вещи. Откуда все пошло? Тетива лука. Или кожа животного, натянутая, в которую бьешь колотушкой, или раковина, в которую ты начинаешь дуть. Отсюда пошли все духовые инструменты, струнные инструменты, щипковые и ударные. Дальше, смотрите. Вот у меня есть, например, струна, да? (Играет.) Физическое тело вибрирует не только полностью, но и своими половинами, третями, четвертями и так далее. Вот смотрите: оно вибрирует полностью – это главный фундаментальный звук. (Играет.) Но если я найду, например, середину этой струны и тихонечко прикоснусь к ней пальцем, я вычленяю из нее разные звуки. И дальше, если я это сделаю, у меня получается такая вещь, смотрите (играет), это октава. Первый обертон, второй обертон, третий обертон, четвертый обертон, пятый обертон, и в финале у меня получается мажорное трезвучие, которое действительно нашему уху очень приятно, потому что это все находится в живой природе. Если я иду дальше (играет), обертоны становятся меньше и возникает вся гамма, какая есть. Дальше, когда мы говорим о том, что есть вот такие вещи (играет), – это последовательность аккордов, которая всем очень хорошо известна. На ней построена по большому счету вся классическая музыка времен Гайдна, Бетховена, Моцарта и так далее. Это последовательность первого и второго обертона (играет). Дальше это все стало усложняться, и уже у Листа...

Дальше – в смысле исторически?

Исторически. И уже что происходит? Эта разница между прямым соответствием напряжения – tension – и разрешения (играет). Уже у позднего Листа мы видим (играет) цепь накапливания напряжений, разрешающихся в следующее напряжение. У Скрябина (играет) – где здесь тональный центр? Его нет! И вот когда музыка подошла к той черте, когда вся гармоническая связь стала избегать разрешений в устойчивость, вот тогда и появился Шёнберг, который сказал, что вообще устойчивости нет, что все равнозначно. Но если каждый звук, и каждое сопряжение звуков, и каждый аккорд абсолютно равнозначны, то больше нет субординации. У нас есть двенадцать тонов, в нашей системе. В китайской, индийской – больше. У нас есть двенадцать тонов хроматической гаммы в результате темперации. И каждый из этих звуков обладает абсолютно той же самой автономией и авторитетом по сравнению с другими. И музыка стала по большому счету... То есть это не атональная музыка – это как бы тональность в невесомости, в отсутствии гравитации. Но на самом деле то же самое произошло и с философией, когда гравитация была потеряна. Пойдем выпьем.

Кстати, вы говорили, что слушаете то, что было, и продолжаете в этом же творить.

Ну, понимаете, только дикарь может сказать, что он заново изобретает все с нуля. Естественно, все происходит в традиции, естественно, существует слуховой опыт, мы никуда от этого деваться не можем. Есть вещи, которые приходят, действительно... Но, наверное, это уже некие новые комбинации существующего, как, в принципе, и все. И дальше ты уже начинаешь заниматься, как вот этот вот несчастный Мичурин – только, надеюсь, в большей степени успешности, – какой-то селекцией, что-то ты относишь, выносишь за скобки, пытаешься избежать штампа. Потому что это очень страшное дело – штамп всегда сидит в тебе. Это первое, на что тебя провоцирует твоя профессия: вот так вот тихонечко, с большим комфортом сесть, опуститься в кресло этого штампа.

А как вы узнаете штамп?

Вы знаете, профессия композитора... Вот, скажем, Раймонд Паулс – очень талантливый человек. А сочинить хорошую песню – это балансировать между уже абсолютно приевшимся штампом и чем-то, что этот штамп если не облагородит, то по крайней мере зацепит тебя за уши, грубо говоря. Это трудно, но это не та область, в которой я вообще компетентен. Я лишен этой... Это большой дар – написать хорошую песню, между прочим.

Давайте тогда за песню и выпьем.

Давайте, ребята.

У Пятигорского дедушка в Москве делал шапки, у него была фабрика. Но его страстью были цыганки. Скажите, пожалуйста, что особенного в цыганских женщинах?

Ничего хорошего сказать не могу, абсолютно. Я знаю цыган очень неплохо благодаря отцу. Он освободился из лагеря в 1953 году. Его туда забрали в 19 лет за преклонение перед Западом. У меня сохранилась справочка, в которой написано: «Якулов Александр Яковлевич идеологически разошелся с линией ВКП(б) в области музыки и требует временной изоляции сроком на 15 лет». И три подписи, треугольник. Когда он вернулся из лагеря, он поехал на какие-то первые гастроли с филармонией, но ничего не мог... Он был в плохом виде. А в Москву тогда приехал цыганский ансамбль «Ромэн». В то время московская власть решила цыган все-таки посадить на какое-то место – они же кочевали, было бесполезно что-то с ними делать. Решили – хорошо, пусть будет цыганский ансамбль, пусть они танцуют и какие-то деньги зарабатывают, хотя, конечно, все равно половина воровали на базаре. Эти цыгане приехали в Москву, и папа пришел туда со скрипкой, стал играть, и они его взяли. Это было единственное место, где можно было спрятаться в Советском Союзе в 1957 году, – цыганский табор. Это был анклав, их никто не трогал, у них была своя жизнь. И он ушел к ним. Там, собственно говоря, он встретил мою мать, цыганку, которая убежала из детского дома в Кишиневе. Детский дом был военный, не для детей врагов народа, а для детей-врагов. (Смеются.) Там детей водили в туалет два раза в день, и если ребенок писался, то его сажали в карцер. Страшные дела. Она выучила русский язык, и у них родился я. До годовалого возраста я ездил с этим цыганским ансамблем. А ансамбль был еще тот: половина на сцене, половина на базаре. Из первых впечатлений – очень интересно, что там у всех дети и все кричат. И чтобы дети не кричали во время концерта, цыганки выпивали стаканчик красного вина и давали грудь. Одна танцует, другая кормит, и так передают из рук в руки. А я уже абсолютно пьяный.

(Смеются.) Годовалый?

Нет, четыре месяца. А все девушки были до легального возраста, все рожали в 17–18 лет. Вот так я, перепробовав все эти цыганские груди, штук десять, абсолютно пьяный засыпал под звуки гитар. Наверное, это отразилось на моем творчестве. (Смеются.) Это мне рассказывала мать. Вот мой первый художественный опыт. Второй у меня был замечательный, в 14 лет. Родители все время гастролировали-путешествовали, потом быстро разошлись, а я с бабушкой остался жить в Москве. Началась учеба в училище при консерватории, и мне нужно было работать. Так вот, мы с моим старшим приятелем были похожи, и я по его паспорту устроился в московский крематорий играть на органе. Это был гигантский крематорий, только что выстроенный, в Никольском. И там – вы будете смеяться – я серьезно занялся композицией. Во-первых, там сидел квартет из московской консерватории. У них была маленькая комнатка, они там сидели, пили водочку, ели селедочку, а когда привозили особо важный труп, вылезали и играли «Лакримозу» Моцарта в моем переложении. А когда труп не важный, играл я. Там был такой электрический орган, «Эстония» назывался или что-то в этом роде. Народ шел конвейером, церемония занимала две с половиной минуты. Я переиграл все похоронные марши, которые знал. Тогда я стал писать похоронные марши на две минуты – как раз столько, сколько было нужно, чтобы после нажатия кнопки труп ушел в печку. И они все были разные. У меня их скопилось, наверное, штук 15, потом я еще больше написал. Я смотрел на покойника и думал: что это был за человек? Как он выглядел? Покойники выглядят в основном одинаково, но не совсем. И вот я решаю: «Сыграю ему “Марш № 7”, или “Марш № 4”, или “Марш № 3”». У меня, к сожалению, пропала эта тетрадочка, но какие-то мелодии остались, я их в старых сочинениях использовал. Вот такой был невеселый момент. А веселый момент – когда я оказался в Мюнхене, я жил в турецком квартале рядом с Hauptbahnhof. Там я устроился органистом в лютеранскую церковь, играл мессу, а вечером – там раньше были бардаки, бары и так далее – я устроился в стрип-бар играть на рояле. Между прочим, будучи пианистом в стрип-баре, я научился играть, абсолютно не глядя на клавиатуру.

(Смеется.) Куда же вы смотрели?

Я должен был следить за действием. И как-то туда один раз приехала с гастролями цыганка из Венгрии – уже, наверное, лет 35–40, причем явно бывшая балетная тетка. Бар был довольно большой, не захолустный. И ей потребовался классический репертуар – Рахманинов, Шопен. Ни один бы, конечно, и близко не подошел. А я сказал, что сыграю. И стал играть. Она одну перчатку снимала минут десять, у нее была пластика, это было действительно красиво. Я играл вовсю. Причем рояль был закрыт, она еще на него садилась. Это был жанр, надо сказать.

А чем выделяются цыгане среди других народов? В чем их удивительная способность?

У них есть потрясающее ощущение приятия всего. Знаете, с чего начинается цыганский эпос? Они пишут: вначале мы, цыгане, были птицами.

Красиво.

Очень! Но интересно, что у них нет никакого монофизического ощущения своего. Свободолюбие – это замечательно, но это их не объединяет. Они говорят: мы все – птицы. Но кто куда летит? Это абсолютно другая перцепция мироздания. Вот что такое цыгане.

Я вспомнил, что одна из двух женщин, с которой Казанова не переспал, встретившись, была цыганкой.

И правильно сделал.

Причина была...

…триппер.

Нет, нет. Он не знал ее языка. А он спал только с теми, с кем мог разговаривать.

Ну это эстетство. (Смеется.)

Не осуждайте. (Смеется.) Яша, я предлагаю выпить за цыганское в вас. И за птичье.

За птичье, это всеобъемлющее всего.

За птицу в вас.

Это красиво вы сказали.

Скажите, Яша, как сложились ваши отношения с отцом?

Очень плохо. Он мне не простил, что я уехал. Когда я в 1995 году приезжал из Америки, он еще был жив. Я сказал: «Папа, давай я тебя увезу, ты уже старый, поедем со мной». И знаете, что он мне сказал? Он сказал: «Как ты можешь предлагать мне уехать? Это моя страна, я здесь в лагере сидел! Про меня знали. Меня посадили потому, что меня заметили. Не соседа Васю! Меня. Могли поставить на пьедестал, могли посадить. Я был значим, потому что на меня обратили внимание». После того как он мне это сказал, я был обезоружен. Я не мог ему возразить.

И он остался?

Да, он остался. И умер в забвении, конечно. Последние три года он перестал со мной даже разговаривать. Это психология лагерника, который всю жизнь выживал. Когда мой отец попал в лагерь, ему было 19 лет. Бабушка, его мать, которая меня воспитала, пришла в консерваторию. Был такой великий педагог Абрам Ильич Ямпольский, у которого учился и мой отец. И он сказал бабке: «Надо Алику в лагерь прислать скрипку, иначе он не выживет». У него была коллекция скрипок, в том числе скрипка Андреа Амати. Сейчас она стоит где-то миллиона полтора. Он сказал: «Возьмите эту скрипку. Я думаю, что она до лагеря дойдет». А отца уже перевели в Казахстан, в Джезказган. И вы знаете, скрипка дошла. А отца определили на шахты. Он бы там не выжил, потому что вырос в элите. Он родился во Владивостоке, и когда пришли большевики, его дедушка, богатый человек, купил яхту, уплыл в Шанхай. Первое время они там жили. А потом, когда китайцы стали давать визы в Австралию, Сидней, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Россию, эта гребаная русская интеллигенция сказала: «Какой Шанхай? Какой Сидней?» И поехали в Москву. И вот отец оказался в этом лагере. Так вот, Ямпольский присылает скрипку. Этот лагерь занимал такое пространство, что начальник облетал его на маленьком самолете. А папа до лагеря подрабатывал, играя в кафе на карточки на Белорусском вокзале.

Что значит «на карточки»?

Денег не давали, давали карточки. Он там играл с Яном Френкелем, пел Вертинского! Френкель играл на скрипке, а папа пел: «В бананово-лимонном Сингапуре...» И вот он в лагере начинает играть на этой скрипке. А там в то время была колоссальная организация бандеровцев. У них был очень четкий, так сказать, аппарат, была даже своя типография. Они здоровались: «Героям слава!» И вдруг папа в бараке сыграл знаменитое танго «Гуцулка Ксения». Бандеровцы это услышали. Приходят к начальнику лагеря и говорят: «Начальник, ты мальчика, человече, освободи от общих работ. Пусть он нам играет, а то мы тебе все шахты остановим». Начальник лагеря его освободил. Папа стал раздавать мыло в бане, на общую работу уже не ходил. Играл на скрипке. Ну, поскольку везде советская власть, даже в лагере на 7 ноября надо было делать какой-то концерт. Ему говорят: «Давай собирай оркестр». А рядом через стену был женский лагерь. Там сидели жены послов – итальянки, француженки, испанки – все, кого забрали после войны. С папой в то время сидел некий Клаус фон Хаффке, мальчик 18 лет. Когда Гитлер хотел сделать вторую дивизию после СС, он создал «Гроссдойчланд», чтобы аристократию приблизить к себе. Он забрал всю эту немецкую аристократию, в основном молодых ребят, которые изучали фехтование, музыку, были феноменально образованны. Этот Клаус фон Харке был пажом у Хассо фон Мантойфеля. Его отец был наместником в Померании. Вся его обязанность была в том, что он носил его геральдику на парадах. Папа немножко знал, в пределах советской школы, немецкий язык. Клаус прекрасно играл на рояле, и он взял его. Отец рассказывал, что когда играл Клаусу «Чакону» Баха, тот говорил: «Заша! Дас ист нихт Бах! Дас ист Оффенбах». (Смеются.) И вот они на расстроенном пианино играли Бетховена, «Крейцерову сонату». А поскольку отцу нужно было делать концерт, для начала надо было сыграть увертюру к «Сильве». На что Клаус сказал: «Заша, дизе мюзик вирд нихт гешпилт». Он говорит: «Варум?» – «Дас ист юдиш!» Папа говорит: «Клаус, как тебе не стыдно?»

Но самое страшное было то, что отец после этого не мог играть танго La Cumparsita. Потому что ночью в соседнем лагере проводилась так называемая санобработка женщин. Они брали красавиц из лагеря, брили им лобки, насиловали. И при этом вызывали музыкантов, включая моего отца, чтобы они под это дело играли танго. Отец говорил: «Клаус, я не могу туда больше идти». Тот говорил: «Заша, дас ист айне катце». После этого им давали живую кошку, они ее убивали, потрошили, варили на весь барак. Вот так они жили. Когда отец вышел оттуда, он был сломленный человек. Он не мог этого пережить. Бабушка рассказывала, что когда он вернулся в Москву, он не мог даже подойти и купить себе спички и папиросы. Он страшно боялся.

Кого?

Вообще всего. И вот приехали цыгане с ансамблем и говорят: «Ты наш, мы тебя возьмем». И он ушел туда навсегда. Потом, когда мы уже жили в Москве, он был народным артистом, и, конечно, там была публика – Высоцкий, Беллочка-шмеллочка...

Ахмадулина?

Да. Когда я уехал, Беллочка умерла, Высоцкий умер. И я понял, что он всегда искал какую-то защищенность. Я приезжаю к нему в 1995 году, у него сидит Шандыбин.

Это кто?

Это был какой-то деятель из российской Думы, чудовищный человек. Я говорю: «Папа, кто это?!» – «Они меня любят, они меня защищают!» Вот это был кошмар. Потом я приезжал еще несколько раз, но он становился еще хуже, сказал: «Я не хочу тебя знать». И потом умер. К счастью, в своей кровати. Ночью позвонил мой брат и сказал мне, что отца не стало. Я говорю: «Завтра я не могу вылететь, прилечу во вторник вечером». Он говорит: «Не надо». Они похоронили его, закопали в землю до моего приезда. У меня от отца остался галстук. У него была замечательная картинная коллекция, невероятная библиотека, они все это отдали непонятно кому. У отца были невероятные вещи. Суворинский Пушкин, где Николай руками правил. Это было у нас в доме. Первый Хлебников на харьковской бумажке, на которой это все издавалось. Телеграмма Маяковского. Маяковский писал Жоржу телеграмму из Европы: «Вот ушел Сережа и всем нам показал дорогу». Все схлынуло. И скрипка его, кстати говоря, та самая скрипка Андреа Амати, которая с ним прошла весь лагерь. Когда я родился, он взял мою пеленку и эту скрипку в нее запеленал. Я помню эту пеленку, она в струпья превратилась. Он никогда не стирал – говорит, нельзя. Он был очень суеверным. И скрипка тоже пропала. Какой-то олигарх купил.

Когда отец умер, я остался здесь. Вся его семья не дала его похоронить вообще. Они зарыли его в землю без моего присутствия. Хотя старший сын по большому счету должен это делать. Взять лопату и отца...

У меня такое чувство, что надо выпить в память вашего отца. Чокаясь или не чокаясь, это уже вам решать.

Давайте чокнемся! Это ужасно трагичная история.

Я приезжал к Надежде Яковлевне Мандельштам. Она уже швырялась подушками, но меня приняла. Из-за фамилии, естественно, никак иначе. Она много рассказала и много написала во «Второй книге» про Якулова. Она сказала: «Он был расточителен и нищ». Она вообще гениально говорила.

А с другой стороны, я понимаю, что он должен был так и закончить – на армянском кладбище. Ему было очень важно, чтобы это было на армянском кладбище. А мне не важно. Погост и есть погост. (Пьют.)

У Роберта Фроста есть замечательное стихотворение «Ручей». Он там пишет про пустоты, нанизанные друг на друга: To fill the abyss’ void with emptiness – Наполнить пустотой пустоту пустоты. Бродский писал, что это практически недоступно ему и кругозору ни одного из поэтов старого мира. Такое одиночество по отношению к этой природе, к этой чужой земле, к этим чужим деревьям. Как вы себя чувствуете в Америке с этой метафизической стороны, если так можно сказать?

Я здесь много ездил, и знаете, что меня поражает? Все эти люди, этот Фрост, который ходил за плугом, фигурально выражаясь, и на самом деле – да. И такие гениальные люди, как Фолкнер, который жил на заскорузлом Юге...

И притом пил.

А вы знаете, здесь все пили. Вот это, кстати, интересно. Дело в том, что вся американская художественная культура в основном маргинальна, они все были вынесены за скобки. Если в России – режимом, то здесь тоже, потому что истеблишмент их не очень принимал. Это было не нужно, здесь страна построена на других вещах. Вот эти все шатания-валяния-катания туда-сюда... Они были исключены из общего социального потока. И даже когда они пользовались определенной известностью, они все равно оставались за скобками, и они этого не могли не чувствовать. Здесь не было этого европейского концепта, этого байронизма, этого художника, этого Листа, который надевал аббатскую беретку... Здесь на них никто не смотрел с восхищением. Однажды Лист не докурил сигару и оставил этот бычок. Так одна дамочка его взяла и положила в хрустальную или золотую коробку. Здесь такого не было, они все страдали. Здесь они либо выпивали очень хорошо, либо употребляли наркотики и так далее. Кого ни возьми! Не говоря уже про XIX век, начиная с Эдгара По. Ну не принимало их это общество!

А как это повлияло на метафизическую картину Америки?

Вот смотрите, этот город был основан в 1630 году. Ровно через полгода здесь отрезали уши человеку, которого обвинили в недостаточном богопочитании. Здесь была первая газета, которую быстренько закрыли. До Войны за независимость это было пуританское общество. Здесь был первый закон, по-моему, в 1637 году, против жестокого обращения с животными. И ровно через полгода на площади Boston Common в центре города начались массовые казни. Там повесили двух любовников за адюльтер. Здесь изгнали первого баптистского священника, потом католического, потом еврея. Здесь организовали первую театральную труппу и выгнали ее ровно через полгода. Много чего было. На самом деле удивительно, что эта страна провозгласила религиозную терпимость ко всем и стала центром мирового сектантства. Об этом еще Макс Вебер писал. Люди, которым государство доверило оружие, стали убивать друг друга абсолютно бессмысленно. Здесь все очень амбивалентно. Вы спрашиваете, почему здесь происходят такие вещи? Я вам скажу. Потому что у этой страны нет компоста, этого культурного, экономического, исторического перегноя. Европа прошла через очень много вещей, каких угодно: изгнания народов, переселения, войны, религиозные проблемы, хозяйственные, какие угодно, и только через это образовались нации. У вас в Латвии до сих пор люди варят тот же самый суп в той же самой кастрюле по тому же рецепту в течение трехсот лет. Здесь же этого нет. Китайцы здесь, ирландцы там, евреи здесь, русские и так далее. Человек – это племенное создание. Он хочет ходить в свой магазин, покупать свои продукты...

Амбивалентная смесь – понятие, которое вы относите к Америке?

Конечно. Это самое идеалистическое государство. Но я вам скажу, один из главных документов – Билль о правах – начинается с фразы, которая достойна первой строчки сочинения Лонгфелло: «Каждый человек имеет право на стремление к счастью». На каком-то этапе это работало. Они говорят об общих ценностях. Какие общие ценности? Свобода. Но в Гарварде свобода – это Локк, Спенсер, Гоббс, декларация Джефферсона. А для парня из Монтаны это владение арсеналом оружия. И может, он никогда никого не убьет, но это манифестация его физической свободы. Здесь все очень четко распределено. Поэтому если гениальный человек типа Фроста, Эдгара По или Фолкнера начинает жить поперек, здесь не сажают в ГУЛАГ, но вы оказываетесь... Особенно в то время. Не забывайте, что когда они жили, еще не было Рузвельта, никто ведь не мог получить ни копейки. Дети работали по 24 часа в сутки, пенсии не было, рабочий день был ненормированный. Диккенс в своих худших кошмарах не мог себе представить, что здесь было. Это была абсолютно варварская, дикая жизнь. Не успел – опоздал, и все. Поэтому, естественно, если ты не попадал в мейнстрим, ты никуда не попадал. Это и воспитало в них свирепость. Это не было той толерантностью Федора Михайловича Достоевского, который сначала стоял под саблями, а потом ездил в каретке давать уроки императорской фамилии и гордился тем, что на каретке была нарисована золотая коронка. Это другой вектор, и ничего здесь не изменилось с тех пор.

То есть вы эту условную метафизичность Америки по отношению к Фолкнеру, Фросту и тому подобным связываете с отношением этих людей к обществу, которое делало их чужими? Вы думаете, что к природе они относятся так, потому что они отчуждены от общества?

Наверное, да. Вы были в НьюГэмпшире?

Да, мне там очень нравится.

Вы видели это все? Там возникнет отчуждение у кого угодно. Здесь вообще природа очень отторгает человека. Вы заметили, что, кстати говоря, в этом государстве все время происходят то торнадо, то землетрясения, то наводнения, то черт знает что? Здесь природа отторгает людей. Как ни странно, в Канаде этого нет.

За канадцев, давайте за канадцев! А вам было бы спокойнее в Канаде?

Я не могу, там же холодно, я хочу жить, где тепло. (Пьют.)

Чем хорошо работать в Бостоне?

А здесь безлично, я ни на что не отвлекаюсь. Спокойно и безмятежно. Здесь такая черно-белая реальность, поэтому все цвета идут в музыку. Но если я закончил сочинение – я не могу здесь отдыхать, я хочу поехать туда, где цветисто.

Как-то раз я тоже поехал в Ереван. Мне одна рижская художница сказала: «Если поедешь, зайди к моему знакомому священнику и передай привет». Она даже дала мне какой-то цветок для него. Первое, что меня удивило, что там я увидел кровь в обряде.

Барашка, да, да.

А потом я подошел к священнику. Очень статный, очень красивый человек. Я ему передал этот подарок, он сказал: «О, замечательно! Я сейчас должен ребенка крестить, давайте поедем». И я поехал с ним, полон трепета и страха. Он быстро разделался с этим ребенком, и мы вышли во двор. И тут – огромный стол, где уже ждет масса людей...

Конечно. Туда в основном бедные приходят.

Батюшка усадил меня рядом, всем налили водки, я думал: «Ну, он же не будет». А он так немного пригубил, а потом как поехало! И я подумал: «Да, наверное, я ничего не понимаю в жизни».

А я шел на репетицию нашего венчания с Лилькой в армянскую церковь.

Где? В Бостоне?

Конечно. Церковь Св. Якова, Saint James. Мы с ней приходим. Там сидит потрясающей красоты армянин, священник, и говорит: «Как вы проводите свободное время?» Я говорю: «Да вот вернулся недавно из Парижа». – «О, – говорит, – Париж! Я люблю Париж, там так хорошо. Сидишь в кафе на улице и смотришь, а там все женщины на каблучках. Смотришь на эти ножки, это так красиво все выглядит!» (Смеются.) Ну, пошли репетировать. А там обряд с III века, по которому мой друг должен держать над головой огромный крест. Друг у меня был такой Володя Моргенштерн, очень рано умер. Священник спрашивает: «А он еврей?» Я говорю: «Да». Он говорит: «Нет, вы только не обижайтесь, ради бога, я просто думаю, как он будет этот крест держать». Я говорю: «Слушайте, один нес на плечах полтора часа, другой не сможет продержать 15 минут?» (Смеются.) Он рассмеялся и говорит: «Вот мы даем такой кубок вина» – значит, там, в коптской, эфиопской, сирийской, армянской церкви, причащают неразбавленным вином. Я говорю: «Ну хорошо». А он мне говорит: «Ты должен взять этот кубок, я буду петь армянские песни, а ты выпей немножко и дай своей будущей жене, чтобы она допила это. Вы разделяете чашу вина как знак благоденствия…» О’кей, хорошо. Наступает день свадьбы. А мы с Вовкой Моргенштерном стали отмечать уже за несколько дней до и приехали в состоянии серьезного, что называется, hangover. Значит, мы стоим, открываются врата церкви, все стоят внизу, в основном еврейская публика. Первый раз в жизни видят армянскую церковь, всем интересно. А священник, значит, стоит наверху и начинает петь. Очень красиво. Мы заходим. Вовка держит над головой огромный бронзовый крест. А он сам маленького роста и держит криво. Я понимаю, что сейчас этот крест острой гранью точно вонзится мне в висок. Я говорю:

– Вова, держи!

– Я держу, держу.

– У тебя уже руки дрожат!

– Я держу. А сколько еще держать?

– Держи, пока он поет.

– А сколько он будет петь?

– Я не знаю.

Тут батюшка говорит: «Silence in the temple!» Вовка: «Хорошо, хорошо». Наконец мне дают эту гигантскую чашу. И тут я понимаю, что в ней чистый кагор. Или портвейн. Ну, нормальное такое вино. И у меня начинается отходняк. Я пью, пью, пью, пью... И вдруг священник мне говорит: «Стоп! Мы же репетировали. Оставь что-нибудь ей!» (Смеются.)

Но самый интересный религиозный обряд у меня был в Израиле. Я там разводился. У меня была жена, наполовину немецкая еврейка. А в Израиле развод есть только религиозный, другого нет. То есть весь брак как таковой, вот все вот это, весь этот ЗАГС Бен-Гурион отдал религиозным. В общем, разводимся. Тоже хорошо отпраздновали до этого. Она такая красавица была, рыжая, модель, там все на свете. Еще и надела какую-то юбочку, я говорю: «Ты с ума сошла, нас не пустят!» А разводиться нужно в квартале Меа Шеарим, где жизнь остановилась в XII веке. Там живут не просто хасиды, а то, что называется иерушалми. Они ходят в белых чулках, должно быть, до четвертого поколения иерусалимских евреев. Это невероятно.

Редчайшие существа.

Абсолютно. Это музей религиозной палеонтологии, я бы сказал. Мы заходим в суд, там какие-то столы, запах высохших чернил, мухи в чернильницах, то есть какой-то Сухово-Кобылин просто. И никого нет. Я взял с собой Мишку Генделева, богемного поэта, который там жил уже давно и утверждал, что знает иврит. Потом, правда, он в интервью признался, что иврита никогда не изучал и что он за то, чтобы «сохранить чистоту русского языка». (Смеются.) Сидим: Миша Генделев, я и моя жена Ингрид, которая взяла в Израиле имя Иланит, что означало «маленькое деревце». (Смеются.) Через какое-то время заходят трое человек в этом своем обличии. Ни на кого вообще не обращают внимания. Садятся, начинают что-то говорить. Наконец открывается дверь и входит человек абсолютно кафкианского вида. Если бы покойный Пятигорский принял иудаизм и сошел с ума, он бы выглядел таким образом. Мало того, он в каком-то пиджаке времен оккупации Чехословакии нацистскими войсками, а на плече висит какой-то этюдник. И вдруг все оживляются. Этот человек раскладывает свой этюдник, достает кусок пергамента, баночки с тушью и ящик, в котором лежит много-много-много разных кисточек. Взял кисточку, обмакнул и замер. Это было невероятное что-то, буквально театр. Один из судей ему что-то говорит. Я говорю: «Генделев, что он сказал?» Он говорит: «Он сказал – начинай!» Я: «А кому он сказал, мне?» – «Нет, кому-то, что начинать надо». Тогда судья обращается ко мне. Я говорю: «Генделев, что он сказал?» Он говорит: «Ты знаешь, насколько я понял, он спросил, хочешь ли ты купить его кисточки». Я говорю: «Что ты хуйню-то несешь? Ты ж сказал, что знаешь иврит». Он говорит: «Ну, я так понял...» А те говорят: «Тихо в суде!» (Смеются.) Он опять что-то спрашивает. Я говорю: «Ну, что мне сказать?» – «Он опять про кисточки спросил». – «На хуя мне его кисточки нужны вообще? Мы разводиться пришли». (Смеются.) Он говорит: «Скажи, но не говори “нет”». Я говорю «кен», что по-еврейски означает «да». И вдруг все встало на свои места. Тот обмакнул кисточку в чернила. Те говорят: «Ты кто?» Я говорю: «Я?» А Генделев говорит: «Не говори по-русски». Я говорю: «Генделев, он спросил “Ты кто?”».

Я говорю: «Я – Яков Якулов». Он говорит: «Фамилии здесь не нужны». Я говорю: «Это я, а это моя...» Как только я на нее показал, они просто все замерли от ужаса. И опять: «Как тебя зовут?» Я говорю: «Меня зовут Яков». Он говорит писарю: «Пиши – Яков». Тот пишет. «Как зовут твоего отца?» Генделев переводит. Я говорю: «Моего отца зовут Александр». Судья: «Пиши – Яков бен Александр». – «Как тебя еще зовут?» Я говорю: «Генделев, ты что, издеваешься?» Он говорит: «Нет, так я сам ничего не понимаю!» (Смеются.) «Как тебя звали в детстве?» Я говорю: «Меня звали Яша». Он говорит: «Пиши – он же Яша. Как тебя еще звали?» – «Еще меня звали Ян». – «Пиши – он же Ян. А это кто?» Жена-то – девушка западная, пыталась сама сказать, но как только она открывала рот, у них начинался параноидальный ужас. Я говорю: «Ее зовут Ингрид». И опять: «Как зовут ее отца? Как ее еще звали? Как ты ее зовешь?» А я ее звал Рыжик. Он говорит: «Пиши – она же Рыжик». (Смеются.) Он написал кисточками на пергаменте то, что называется «гет». А дальше происходит совершенно варварская вещь. Он сворачивает пергамент в трубочку и говорит: «Ты встань сюда, а ты сюда. Теперь повторяй за мной». Я повторяю фразу на иврите, которая, как потом выяснилось, звучала так: «Отныне ты открыта для любого мужчины». (Смеются.) И вот здесь интересный момент. Я должен бросить этот гет, а она должна его поймать. Если она не поймает, то больше никогда не сможет выйти замуж. В еврейском обществе она – просто никто. Я еле-еле бросаю, она ловит. А это все в подвале. Там маленькие окошечки, ослик ходит, я вижу его копыта. Ее ведут к окну и говорят: «Разверни и покажи в окно». Она идет и показывает в окно. Ослику.

Уже гораздо позже один известный переводчик с иврита объяснил мне, что по еврейскому закону бракоразводный документ гет должен писать муж этими кисточками. Если он не может написать сам, то мудрые евреи придумали, что приходит писец, я покупаю у него эти кисточки и тем самым как бы я это пишу. (Смеются.) Я говорю: «А что это за демонстрация, что это за бред такой, что нужно подойти к окну?» А это, оказывается, так выходили из пещеры и показывали общине, что вот он, гет.

Но это не конец истории. Я приезжаю в Америку. Получаю свой долгожданный вид на жительство, грин-карту. Но мне нужно показать документы, что я разведен. Я пошел в ортодоксальную синагогу, чтобы там все перевели как следует. Но как-то я замешкался, нужно было быстро все сдать, а я даже не прочитал перевода. Взял это все, заплатил и пошел в офис иммиграции, а это уже серьезное американское учреждение, и там сидит очень серьезный, ненавидящий всех рыжий, веснушчатый ирландский офицер. Я сунул этому парню все это дело и вижу, что у него веснушки пропадают, когда он это читает. Он швыряет мне документ в морду и говорит: «Ты что сюда пришел?» Ужас! А написано там было вот что: «В год 5685-й скорбят о разрушении храма первого и второго в священном городе Иерусалиме, обиталище нашего Бога... (Смеются.) Мужчина Яков, сын Александра, он же Яша, он же Ян, подарил свободу своей жене, она же Ингрид, она же Иланит-маленькое деревце, она же Рыжик (смеются)...и отныне она свободна для любого мужчины, кроме него. (Смеются.) И сим подтверждает Великий синедрион в священном Иерушалме, в квартале 1000 ворот, открытых господу в Иерусалиме».

(Смеются.) Ирландец не оценил эстетику?

Нет, не оценил. Мы пришли с этим гетом в Брайтон-Бич. Там сидел наш человек, сказал: «Что надо написать? Сто долларов». Я дал, он написал, и все прошло успешно.

За случай!

Случай феноменальный, надо сказать.

Я бы сказал, за соединение со случаем судьбы!

Я включу свет. Всегда, как только наступают сумерки, я включаю весь свет, который только можно. Когда могу. Для меня сумерки – ужасны. Я ужасно себя чувствую в сумерках. Я спросил – цыганская была женщина – она говорит: «Ты умрешь в сумерки». А вот Крапивницкий сказал замечательно, и Шифрин повторил: «Нет, вы в сумерки не умрете. То есть вы умрете в эти сумерки, но это когда-то в вашей предыдущей жизни была очень насильственная смерть, вас казнили».

В сумерки?

Да. И вот эта матрица осталась, именно с точки зрения освещения светового. Вы ничего другого не помните. С другой стороны, а как она влияет, повлияет на мою жизнь? Никак.

Нет, твоими рассказами влияет. Твоими рассказами самому себе.

Но сумерки на меня навевают какуюто колоссальную грусть, просто пиздец какой-то вселенский. Вот это правда, это действительно есть. Откуда это пошло? Вот сумерки, включаешь электричество, да… а нет, все в порядке. Пока я не включил – все, мне трудно, мне тяжело. У меня начинается невероятная депрессия. Не депрессия, а такая неизбывная грусть. Такое страшное ощущение потерянности какой-то такой. Включили свет – через минуту все хорошо сразу. Вот спрашивается почему? Неужели Шифрин был прав? Сумерки – самое страшное время. Самое страшное.

Яша, я вызываю какую-то машину.

Подожди секунду, 15 минут, поедете, хуже не будет. Сколько сейчас времени, кстати?

Уже ночь.

Какая ночь? 9 часов?

Да. Без десяти.

Ну так и что? Мы сейчас выпьем по рюмке водки, сделаем чай хороший или кофе, и вы поедете спокойно совершенно.

Ага. Это Chivas Regal пошел, да?

Да... И вот еще немножко здесь Jameson. Еще есть водка. «Белуга».

Я предпочел бы водки…

А что же ты молчишь?

А что же я молчу? Меня никто не спрашивал до вашего вопроса.

«Белуга» – это, говорят, хорошо.

Мягкая, приятная. Можно не охлаждать.

А я и не охлаждал. Пьем за... Пивко есть, между прочим...

Нет, давайте вот без перебора.

Я буду пить Jameson... Пойдем, сядьте на диван, я вам сыграю.

То есть мы не вызываем еще машину. Но выпиваем до того. Яша, давай выпьем.

Нет, я потом, потому что иначе я ничего не сыграю.

Хорошо, пойдем.

(Играет.)

Это что такое?

Это я вам сыграл наше интервью.

Слушай, я смотрю на тебя и не понимаю.

Чего?

Ну эти звуки, откуда они? Не могут же...