Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Впервые я встретилась с Кайдо Оле, еще ничего о нем особо не зная. Дело было в особняке литовского коллекционера, где хозяин давал завтрак для ценителей искусства, угощал гостей канапе и показывал свое внушительное собрание. Бродя по коридорам, я остановилась у небольшой по формату картины, где на толстых мазках масла разных оттенков голубизны были выцарапаны фигуры людей: они там попросту торчали, кажется, у какого-то водоема. В момент, когда пять минут приличия возле картины я уже провела, ко мне подошел Кайдо Оле, спросив, что побудило меня задержаться у работы литовского живописца Повиласа-Ричардаса Вайтекунаса. Позднее оказалось, что на такого рода светских мероприятиях Кайдо чувствует себя неловко, а потому всегда старается к кому-то «прицепиться». Надо признать, что Кайдо – один из самых разговорчивых среди известных мне художников. Достаточно задать вопрос, и ты на скором поезде мчишься сквозь его искусство и жизнь, часто теряясь между ними.

Кайдо Оле – успешный современный балтийский художник, чьи работы известны и за пределами Эстонии и ценятся не только в профессиональных кругах. Полагаю, что публика любит его картины за пронзительную визуальную ясность, непосредственность и здоровую (?) самоиронию. В искусство Кайдо Оле вошел в 90-е годы, и в основе его творчества лежит концептуальная живопись с ощутимым влиянием поп-арта, гиперреализма, геометрического абстракционизма и других течений. В плане формы его работы отшлифованы до последнего, одному ему известного совершенства. Он из тех художников, чьи картины вызывают у зрителя ощущение, что это вовсе и не картины. Сам он неутомимо рассказывает, что в каждом его полотне есть некие художественные огрехи. Обычно ему не хватает места, чтобы поведать историю в одном квадрате полотна, поэтому он строит рассказы, напоминающие комиксы. Главная роль в них обычно принадлежит самому Кайдо Оле или одному из его alter ego. И чаще всего сюжетно в них происходит некая битва – с самим собой, со своими alter ego, с «шароголовыми», со своей женой, с неожиданными агрессорами в форме спичек, другими художественными творениями, вопросительным знаком, который с каждой картиной вырастает все выше над его головой и в конце концов взрывается.

Одно время он работал в Эстонской академии художеств преподавателем и рассказывал студентам о четырех принципах живописи, с равным успехом характеризующих и его искусство, и его самого. «1. Картину можно разделить на основные элементы, а потом снова сложить по желанию, и большая часть элементов, вполне вероятно, может оказаться лишней. 2. Пытайтесь сравнивать свои работы с жизнью вокруг вас, чтобы увидеть, есть ли между ними какая-то связь. 3. Привыкайте распознавать свободные мысли и смертельных врагов творческого духа: порядок, рутину, монотонность, механистичность, ограниченность, точность и т.д. 4. Во всем, что вы делаете, не теряйте чувство юмора, пусть даже тут вовсе нет ничего смешного».

Лина Бирзака

Я пробежался по вашим текстам…

На сайте?

И на сайте, и купил две книги. Но высокая скорость чтения для понимания контрпродуктивна. Ну пробежался – а что пробежался? Непонятно. Поэтому попробуем поговорить так, чтобы и другим было понятно.

Давайте.

Моя идея состояла в том, чтобы оказаться в треугольнике, одна из вершин которого – искусство, как я его понимаю, другая – жизнь, третья – мысль. Попробуем найти в этом треугольнике какой-то смысл.

Что ж, звучит разумно.

Хорошо. Из трех этих вещей – жизнь, искусство, мысль – что для вас самое важное? Ради чего вы бы могли умереть?

Поскольку умирать все равно придется, то… Я, кстати, в последние годы много думаю о смерти, и жена очень этим недовольна: у нее был рак, и она считает, что я о смерти ничего не знаю. Сейчас у нее ремиссия, но она почувствовала, что смерть совсем рядом и что это значит, а для меня это все теория – просто исчезает какой-то близкий человек. Вы спрашиваете, ради чего умирать – ради искусства или мысли… Точно не ради искусства. Ради жизни или мысли – может быть, может быть… Почему-то не могу отвлечься от темы смерти в последнее время. Моей матери 91 год, и я иногда задаюсь вопросом, о чем она думает. Она живет одна в довольно большом доме, у нее много времени, и наверняка она думает о смерти – о чем ей еще думать?

Например, о прошлом.

Даже если она думает о прошлом, ей приходится считаться с тем, что все скоро кончится и не будет уже никакого прошлого. Не уверен, что она думает о смерти. Люди вообще не любят об этом думать. А я вот думаю, потому что меня всегда интересовала развязка. Начало меня не особенно интересует – будь то начало застолья, беседы или художественного произведения, а вот чем это все кончается, интересно, потому что поначалу у тебя какие-то планы, а в итоге оказывается, что ты ничего не контролируешь, и это весьма поучительно. А смерть – это окончательный конец, самый распоследний.

Думая о смерти, стали ли вы иначе понимать и воспринимать жизнь или искусство?

Если вы меня спросите, что я о них думаю, я не смогу составить список, но это не значит, что для меня ничего не поменялось. Наверное, в мелочах все поменялось, а значит, поменялось и в целом. Я чувствую, что я сейчас больше погружен в жизнь, я повзрослел за последние 5–10 лет. Лет десять назад кончился мой подростковый период – мне тогда было 45. До этого мне все время казалось, что за меня все решают другие, как в школе: сделай то, сделай это. Теперь я сам за себя отвечаю и поступаю как считаю нужным во всех сферах жизни. Нет особой разницы, работаю ли я – это самая важная часть моей жизни, – рисую или просто вышел в магазин за молоком и хлебом. Я чувствую, что я живу, именно я, и вот я иду в магазин, а завтра пойду в мастерскую или вот я просто сижу и смотрю в окно – это все одно и то же. Полное присутствие в каждый момент времени.

То есть вы практикуете и культивируете постоянное присутствие?

Да, но это не потому, что я следую какой-то идее, я просто чувствую, что существую сейчас в более глубоком смысле. Даже если как художник я не состоюсь, я все равно могу продолжать жить, потому что во мне есть какие-то защищенные области. Я что-то делаю, даже когда ничего делаю. В молодости думаешь: «Я сделаю что-нибудь, и тогда все станет по-настоящему, или я разбогатею, и все станет по-настоящему». А сейчас я чувствую, что все и есть по-настоящему, а деньги сегодня есть, завтра нет – это все не имеет значения.

Повлияли ли ваши размышления о смерти на это ощущение присутствия, на чувство, что все по-настоящему? Или это прямой их результат?

Трудно заниматься подобным самоанализом, но думаю, что и то, и другое. Когда мне было 20 или 30, я не думал о смерти, потому что все еще впереди и не думаешь, чем все кончится, все ведь только начинается и будет продолжаться вечно! Когда мне было 40–45, я стал задумываться о конце.

Есть целая традиция думать о смерти как о чем-то невообразимом; невозможно представить себя умершим. Насколько для вас смерть вообразима? Мыслима?

Когда мы говорим об этом, то обычно обсуждаем, что происходит после, на том свете, но для меня…

Необязательно.

Да, но я именно думаю об этих последних минутах или секундах, когда речь заходит о смерти. Это должно быть очень особенное чувство, и я пару раз был к нему очень близок. Я лежал в кровати вечером и думал об этих последних мгновениях – какими они будут? Мне представлялись всякие клише: я в постели, вокруг дети и внуки, я едва-едва способен говорить. И так я в это погрузился, что меня охватило странное и сильное чувство – что все кончено и дальше будет что-то совсем другое. Начался обратный отсчет: 5, 4, 3, 2, 1… Бум! Я тогда аж вспотел. Невероятное было ощущение. (Смеется.)

Страшно?

Всего понемногу. И страшно, и как-то совершенно естественно. Когда видишь огромную гору и она производит на тебя впечатление, то чувствуешь и страх – «Я такой маленький, а она такая огромная!» – и одновременно: «Наконец-то я это увидел!» Так что это было смешанное чувство.

Есть два основных подхода к смерти. Первый: что есть только собственная смерть, а смерть других непостижима, даже если она случается рядом, но это невозможный для тебя опыт. И второй: что собственная смерть – лишь предмет воображения, как компьютерная игра, а реальна лишь смерть человека рядом с тобой. Может, есть и третья позиция, но какая из них вам ближе?

Если кто-то рядом с тобой уходит, то ты тоже в каком-то смысле попадаешь в жизнь после смерти.

Жизнь после смерти другого?

Да, ведь твоя жизнь тоже меняется… Когда я узнал, что у жены рак, это был очень поучительный момент. Когда слышишь «рак», сразу думаешь о смерти. В течение где-то трех дней мы были уверены, что дни ее сочтены, и пытались жить с этим знанием, с тем фактом, что ее не будет и я останусь один… Я ясно представлял себе, что это значит, как изменится моя повседневность… Приходишь домой, и некому сказать: «Привет». Когда теряешь человека, который лучше всех тебя знает, от которого почти нет секретов и с которым ведешь себя совершенно естественно, теряешь как бы половину себя. Жизнь делится на до и после. Что до моей смерти, я надеюсь, что смогу наблюдать за ней до последней секунды, а потом, видимо, все исчезнет, просто настанет тьма.

И не будет никакого «после».

Думаю, не будет. Я не мечтаю о загробной жизни или что я перерожусь в муху. Это помогает. Невозможно ничем заниматься, если не принять того, что в один день все кончится. Об этом грустно думать, но в то же время только так становишься взрослым. Дети все время говорят: «Дай мне еще час поиграть, дай мне еще конфетку», им кажется, что всегда можно еще – дольше, больше, лучше. Взрослый человек понимает, что все закончится. Меня это почему-то умиротворяет.

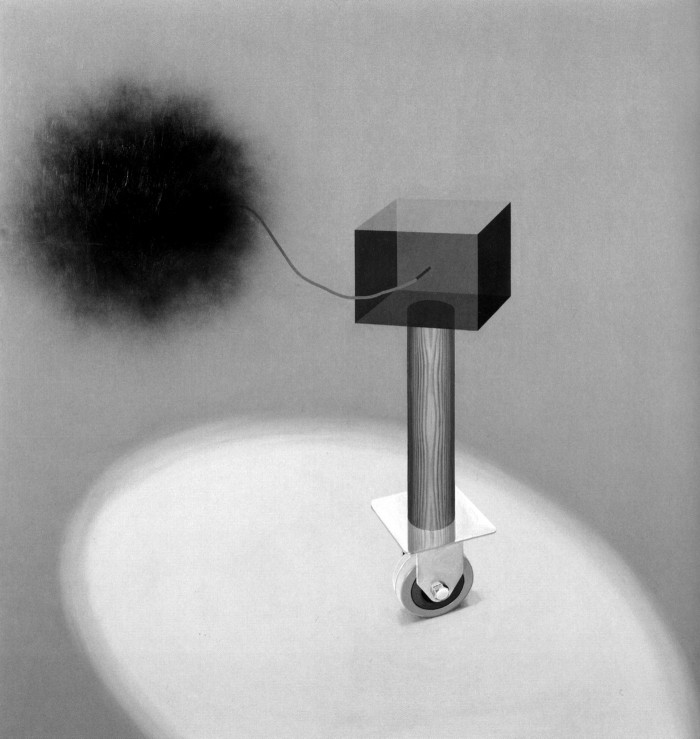

Я просматривал ваши работы и сейчас пытаюсь вспомнить, где появляется смерть… Там есть какие-то сцены насилия, но смерть появляется в названии одной из последних работ, «Натюрморт – это черная смерть» или что-то такое. Там было черное облако… Не знаю, что именно было черной смертью, но, видимо, именно это черное облако. Почему смерть черная?

(Смеется.) Не знаю. Это клише, разумеется. Могла бы быть и розовая.

Да, розовая смерть, приходящая к… (Смеется.)

Да, но бывают и ужасные моменты. Например, фильм о войне, и солдаты видят, что надвигается какое-то симпатичное розовое облако, но вдруг они понимают, что это на них идет ядовитый газ при всей своей красоте. Тут есть какой-то конфликт… Мне кажется, название той работы я придумал, уже когда она была готова.

Начав думать о смерти, приблизились ли вы к ней в вашем искусстве?

Нет. Один мой коллега, мнением которого я очень дорожу, сказал мне, что «Черная смерть» – хорошая работа, но я так и не спросил почему. Возможно, дело даже не в теме, а в сочетании работы и названия. Это очень простая работа, немного подростковая – изображение смерти. «А что, поглубже нельзя было копнуть? Что ты в смерти-то понимаешь?»

(Смеются.)

Какие книги больше всего повлияли на то, как вы думаете? Если такие книги вообще были.

Я очень люблю читать еще и потому, что моя мать работала в книжном магазине в маленьком эстонском городке. У нее было много книг, и я их постоянно читал. Я начал очень рано, года в три или четыре. Но в конце школы, когда я решил стать художником, я понял, что надо быть интеллектуальнее, и спросил друзей, какие надо прочитать самые умные романы. Мне дали список из 20 романов. Я начал их читать – там были шедевры литературы. Совсем недавно мне повезло. Я на два месяца уехал в Японию; зная, что делать особо там будет нечего, я буду один, взял с собой хорошую книгу. Я купил Боланьо – толстый такой детектив. И я попал – мне была нужна именно такая книга. Я был один с книгой в тысячу страниц, и у меня было два месяца, так что я читал очень медленно, не больше 20 страниц в день. Вокруг меня ничего не происходило, потому что это был скучный маленький город… Я был в Японии, а книга была о Латинской Америке, получилась такая странная смесь. Но она меня воодушевляла на протяжении этих двух месяцев.

А кроме художественной литературы?

Мало что. Должен вас разочаровать – философов я не читаю, потому что не способен следить за чьей-то системой. Начинаю читать и застреваю на какой-нибудь идее на второй странице, а потом закрываю книгу и продолжаю сам думать, потому что мне уже интересно. А дочитывать уже не получается, это избыточно. Пробую чуть-чуть, говорю спасибо и иду дальше.

Но когда вы согласились, что третья вершина треугольника – это мысль, вы согласились с чем-то, что я назвал мыслью, хотя мы еще не разобрали, что под этим понимать. Каковы, на ваш взгляд, истоки мышления?

(Пауза.) Пожалуй… Это некое специфическое состояние ума, нечасто случающееся, но и не исключительно редкое. Это что-то вроде умственной левитации – поднимаешься чуть выше, но вокруг тебя все та же жизнь, просто ты видишь и ощущаешь ее немного иначе, и это тебя удивляет… Ты удивляешься тому, что ты существуешь и существует мир вокруг тебя, ты почти физически чувствуешь, что твоя жизнь – загадка. Это может случиться в воскресенье вечером или даже на пляже – ты понимаешь, что такое жизнь и что такое… не знаю, вселенная.

Вы говорите об этом как о некоем дополнительном слое помимо уже существующего, который то появляется, то исчезает. То есть он может существовать в уме постоянно, но этого не происходит. Правильно ли я вас понимаю?

Может, это что-то типа болезни или его вообще нет, а это просто так… «Спокойно, все нормально, иди поплавай. (Смеется.) Не воображай слишком много, ты слишком чувствительный».

В вашей номенклатуре мышление и воображение различаются? Или для вас мышление и есть воображение?

Думаю, они тесно связаны. Я не ученый, который хочет все объяснить рационально, поэтому мне трудно их различить. Как я уже сказал, когда я беру книгу какого-нибудь философа – рациональную, логическую книжку, – я вырываю какой-то один кусок, и все, отвлекаюсь… Это как если ты художник и пришел на встречу со зрителями: кто-то начинает рассуждать о твоих работах, и ты понимаешь, что он видит их совершенно по-другому. Если ты глуп, ты пытаешься его остановить и говоришь: «Нет-нет, здесь совсем не про это. Вы заблуждаетесь. Здесь про то!» Но это, разумеется, совершенно бессмысленно – это же другой человек. Я дал ему всего 50%, а он добавил свои 50%. Можно слушать и соглашаться или не соглашаться, но это уже не от меня зависит, как бы мне этого ни хотелось.

Что такого в произведениях искусства, что они открыты столь многим прочтениям и интерпретациям? Почему на них столько разных точек зрения?

Я так это понимаю: показатель хорошего произведения искусства – то, что оно выходит из твоей зоны контроля, оно шире, в нем больше значений – одновременно конкретных и универсальных. Работа может быть о любви, но одновременно обо всем на свете.

Вы где-то говорили, что шедевры мудрее, чем их создатели.

Именно.

Но откуда же в них берется эта мудрость, если не от художника?

Это как с рыбалкой. Насаживаешь червяка или что-то там, и ловится рыба. И можно сказать, что тебе повезло или что ты такой опытный рыбак и у тебя подходящие резиновые сапоги, но в конце концов… ты просто это заслужил. В этом смысле я человек религиозный. Ты не можешь добиться чего-то просто потому, что ты так запланировал. Это приходит откуда-то из другого источника, но ты все равно должен много для этого поработать и потом удивленно думаешь: «Неужели у меня получилось? Наверное, я умный». Ты не умный, но чем-то заслужил.

Мудрость приходит откуда-то из другого источника, скажем, из реки в вашей метафоре. Что же это за другой источник?

Это как растение, как дерево. Бросаешь в землю крохотное семя, и оно растет. В каком-то смысле ты это сотворил, в каком-то нет.

Не ты создал семя?

Да, ты просто попал в благоприятные условия, и конкретно в этом случае у тебя получилось. Тебе хватило ума оказаться в правильное время в правильном месте и сделать что-то правильно.

Как называть это что-то, откуда приходит мудрость? Какими именами вы пользуетесь?

Как-то я сказал, что это что-то вроде таблицы Менделеева. Структура уже существует, надо просто ее найти. Хорошее произведение искусства такого рода. Ты как Колумб: Америка всегда там была, но пока не появился Колумб, такой смелый и умный – точнее не умный, он-то думал, что это Индия, – о ней никто не знал. Тут всегда 50 на 50: частично это твоя заслуга, частично нет.

Вы сказали, что вы верите в это чуть ли не религиозно. Что именно вы имели в виду?

Я верю, что нечто не в моих руках, не в ваших и вообще ни в чьих. Есть что-то вокруг нас, природа. Не знаю, как это назвать. Вокруг множество ответов на наши вопросы, но мы их не видим.

Но в тех редких случаях, когда у тебя получилось и ты открыл что-то, что уже и так было, это же важнее жизни. А вы в начале нашей беседы сказали, что жизнь важнее искусства. Но если оно способно на такие открытия, почему же жизнь важнее?

Искусство меньше, чем жизнь. Жизнь везде, она происходит в том числе и на территории искусства.

Другими словами, момент истины возможен в любой деятельности, включая искусство?

Да. Это как картофельное поле, но ведь есть еще леса, другие поля, куда можно пойти, и они дадут нам что-то другое. Но, опять же, я только недавно это почувствовал – что все одно и то же. Чем бы ты ни занимался, все происходит в это же время, не отдельно. Когда я был моложе, я выделял время на то, на это, и если я занимался одним, то не занимался другим. А теперь получается так, что, делая одно, я в то же время делаю и что-то другое. Мне больше не нужно выбирать – я могу делать все что угодно.

Но вы говорили, что надо отдавать все силы тому, чем занимаешься. Можно водить трамвай, быть художником или растить картошку, но если отдавать этому все силы, то можно сделать какое-то таинственное открытие и соприкоснуться с реальностью. В этом же ваша мысль?

Да, но я не уверен, что надо сразу же начинать философствовать по этому поводу. Если тебе, например, 15 лет – я не уверен, что можно пропустить все эти промежуточные шаги и сразу стать умным. Сначала нужны годы стараний и разочарований, и только потом… чтобы что-то отдать, надо сначала постараться как можно больше получить, многому научиться и лишь потом отдавать. Это как с деньгами: сначала нужно их добыть, а потом уже отдавать. Если ты изначально бедный, трудно прийти к пониманию, что деньги тебе не нужны. Это как моя жена говорит: «Ты ничего не знаешь о смерти, а говоришь». Но я все равно говорю.

Давайте додумаем эту мысль. Получается, что искусство – лишь один из видов человеческой деятельности. Крестьянин выращивает для нас картошку, и если он делает это хорошо, то картошка хорошая и мы с удовольствием едим пюре. Водитель трамвая доставляет нас из точки А в точку Б и так далее. А художник-то что полезного делает? Вот конкретно вы.

На это я могу ответить.

Прекрасно! (Смеется.)

Могу, да. Я это понял очень классическим путем, потому что я был очень старательным ребенком и подростком и мне был нужен пример – пример какой-то личности, чтобы понять, как работает замечательная личность и что это благо. Конечно же, разница между художником и нехудожником невелика. Если ты человек высоких качеств, то это – не картошка, не вождение, не живопись, а именно сам человек и есть… Профессия – это просто лестница, по которой человек поднимается вверх.

То есть становится лучше как человек?

Да, лучше как человек. Так чтобы я после встречи с ним чувствовал, что хочу стать лучше, и мне такие люди попадались. Я им не подражал, но у них в принципе есть какое-то качество, которое делает их хорошими людьми, и это самое главное. Мне хочется быть таким, дружить с такими людьми, становиться умнее.

А что значит это «лучше»? Вот вы сказали: умнее. «Умнее» может значить и «лучше», но умный не всегда хороший.

Да.

Вам доводилось встречать интеллектуальных монстров?

Мне доводилось видеть, как хороший художник ведет себя как свинья, и в такие моменты меня охватывает отчаяние, потому что весь мой мир рушится. Потом у меня появилась теория, что, может, эти люди как-то по-другому устроены, что эти свиньи просто берут что-то хорошее и вставляют его в симфонию или роман, а в них самих ничего хорошего не остается, все отдано работе. Либо так, либо приходится все время разочаровываться, как это такой хороший композитор оказался такой сволочью; музыка прекрасная, а сам такой гад… (Смеется.)

Но все-таки расшифруйте, что значит «лучше как человек». Ваш пример со сволочью предполагает, что имеется в виду «лучше» в моральном смысле. Один способ стать лучше – стать цельной личностью, человеком слова. Другой – больше понимать, знать свои ограничения, не притворяться, что знаешь больше, чем на самом деле. Есть ли какие-нибудь другие измерения?

Боюсь, я сейчас не готов дать окончательный ответ.

Ну и отлично, можете прямо сейчас об этом подумать.

Да уж… Можно посмотреть с разных сторон. Мы сейчас говорим, что в обществе не все гладко, что слишком много гнева, конфронтации. Если у тебя все хорошо, легко быть милым и приветливым, а вот если все не очень хорошо, тогда… Как придерживаться своих позиций и при этом уважать позиции других людей, как не испортить другим праздник, как не портить жизнь окружающим? Со своей жизнью легко разобраться, если не думать о других, но как быть не только с другими, но и с природой и при этом оставаться собой, сохранять лицо, уважая остальных? Я страшный эгоист и не горжусь этим, иногда мне это даже помогает, но иногда я вижу, что веду себя мерзко. У меня был друг, мы познакомились, когда мне было лет 15: в очках, очень худой и невысокий, думаю, еще и гей – но у него был очень сильный характер, и он мне здорово помогал, и не только мне. Мне казалось, что он готов на все ради меня – хотя мы были просто друзья, ничего гейского, – а мне очень хотелось акустическую систему. Денег у меня не было, а они тогда были дорогие, и я как-то сказал при нем: «Какие классные колонки, вот бы мне такие». И через два дня он мне звонит в дверь с этими колонками в руках и говорит: «Я тебе их купил». Моя первая реакция была: «Отлично, мой план сработал». Но потом я подумал: «А я смогу купить что-нибудь за 150 рублей, чтобы осчастливить друга?» Да никогда в жизни! А он купил и был счастлив, видя, что я счастлив, а я уже был не так счастлив, потому что я понял: «Черт возьми, какая же сволочь, я ведь все это подстроил!» И я подумал: «А могу ли я быть таким, как он? Нет, это невозможно». Мне было 15, я думал только о колонках и джинсах и тому подобном. И однажды я встретил мальчика, который был меня всего на год старше, но при этом настолько взрослее, что даже сравнивать нельзя, как будто в другом измерении: он был готов помогать кому угодно. Я до сих пор об этом думаю. Лет через пять он исчез из моей жизни, кто-то сказал, что он попал в сумасшедший дом или что-то такое. Он правда был слишком хорош для этого мира.

То есть другое измерение – это щедрость и терпимость к другим? Вы только это добавили к ранее сказанному.

Да.

Как по-вашему, если я буду подолгу смотреть на ваши работы, смогут ли они сделать меня, скажем, более щедрым? В ваших работах есть щедрость?

Эти работы уже вне зоны моего контроля. Я могу только наблюдать, как они работают, как их воспринимают другие. Мне говорили, что они не давят, а возвышают, что в целом они оставляют легкое, приятное впечатление, что в них чувствуется юмор и что даже если изображено что-то страшное, то ощущение все равно легкое… Я ничего такого в них не вкладывал, но должен, пожалуй, признать, что такой у них эффект. Если это исходит от меня, то я только рад.

А какое воздействие они оказывают на вас?

Какое воздействие? Как раз сегодня об этом думал. Мне кажется, мои работы – что-то типа мембраны между мною и миром, а также между мною и мною самим. Мембрана дрожит не только когда сама издает звук, но и под действием внешнего звука. То есть я могу и послать какую-то информацию вовне, и получить что-то из внешнего мира, потому что она находится между мною и миром, но также и между мною, и другим мною, и еще другим мною. А это мы еще не касались того, что я думаю не только о смерти, но еще и о том, почему у художников и вообще творческих людей по мере приближения к смерти произведения становятся все хуже и хуже. Ведь чем они старше, тем опытнее, мастеровитее, но работы почему-то портятся. Может, дело в том, что эта мембрана утолщается, теряет пластичность. Но они же профессионалы, и она как бы отделяет их от мира, а не соединяет с ним. В этом слабость профессионализма.

По каким критериям вы определяете, что эта работа лучше той или эта плохая, а эта хорошая? Или вы просто смотрите на работу и говорите…

«Какая хорошая работа»? (Смеется.)

Как вы это понимаете?

Мне кажется, хорошая картина очень механистична, если…

Очень механистична?

Да. Если ты видел миллион картинок, то дешевые трюки уже не привлекают. Ты их уже видел.

То есть если есть дешевые трюки, картина плохая. А как определить, что картина хорошая?

У меня есть хороший пример – друг рассказал. Дело было так: дед и внучка, дед работает в художественном музее где-то в Европе, а внучка все время болтается при нем, чтобы дома не сидеть. И вот она спрашивает: «Дедушка, почему эта картина хорошая?» Тот отвечает: «Ты посмотри на нее подольше и поймешь». Внучка садится, смотрит на нее час или дольше и в конце концов понимает, чем эта картина хороша. То есть достаточно сосредоточиться, и все – картина тебе открывается, и ты понимаешь, чем она хороша. А если картина плохая, тебе становится скучно. А если интересная, ты можешь два часа на нее пялиться и чтото понять.

Но этот пример показывает, что критерии хорошей картины невозможно передать другому, можно только самому смотреть и понимать. Но действительно ли критерий нельзя объяснить? Вы, например, долго преподавали.

Да.

Надо полагать, у вас были какие-то критерии, вы же не просто говорили студентам: «Смотрите на это в течение часа – и вы поймете, что оно того стоило».

Мне кажется, что я преподавал потому, что… Может, я просто страстный человек, но мне хотелось им помочь, и не просто потому, что я такой хороший человек, а чтобы самого себя не разочаровать. Чтобы вечером возвращаться домой с ощущением, что хотя бы отчасти было хорошо, что я был на работе. То есть я пытаюсь сделать что могу, и, опять же, здесь играет роль какое-то общее качество – они чувствовали, что они стараются и я стараюсь, наверное, каждый совершает какие-то ошибки, но это позитивные усилия, я сам решил этим заняться. Даже если результат получился несовершенный, это старание все равно не пропадает даром. Но, кроме того, хорошая работа – это такая работа, которую куда ни помести… Именно поэтому мне нравится, когда искусство бывает не только в музеях, но и у людей дома, потому что в музее ты проводишь перед каждым произведением пять минут, а дома они присутствуют постоянно, ты можешь этого не замечать, но они на тебя влияют, и если работа плохая, то в какой-то момент ты не выдержишь и спросишь себя, какого черта она тут висит. А если работа хорошая, то она и через десять лет будет что-то для тебя значить. Ты уже наизусть знаешь все ее детали, ничего нового в ней уже нет, но от нее все равно исходит какая-то энергия, тебе хорошо оттого, что она там висит, и не потому, что она дорогая или еще что-то, а потому, что она тебе помогает. Вот критерий. Но это невозможно объяснить, а когда другие объясняют, они могут объяснять неправильно.

Зависит ли энергия произведения искусства, воздействие, которое оно оказывает на чье-то частное пространство, от того, с каким отношением автор его создавал? Или кроме отношения есть что-то еще, хотя бы частично создающее энергию, которую транслирует произведение?

Что бы мы ни говорили, мне кажется, всегда можно найти какое-то исключение, которое будет свидетельствовать о противоположном. Я не присутствовал при создании первых концептуальных работ Джозефа Кошута – например, его «Стула», – но я могу себе представить, что в этом случае и в этих обстоятельствах сама идея была настолько блестящей, что больше ничего было не нужно – никакой страсти, никакого специального отношения, просто вот этот момент, когда ты вдруг говоришь себе: «ОК, а если сделать вот так…» Концепция сама по себе уже все сделала. Можно представить себе, что бывает и так, что бывают какие-то особые моменты, когда достаточно какой-то одной вещи, какойто одной составляющей. В картофельном салате – одна картошка, ничего больше там нет, никаких сосисок, потому что он и так хорош. То есть бывает по-разному. Но если в тебе достаточно страсти и чувствительности, ты можешь понять и прочувствовать ситуацию и обстоятельства. Понять в этот уникальный, важный момент, когда тебе нужно держаться своего пути, а когда следует свернуть с дороги… Вся суть в деталях, дьявол в деталях, но и бог тоже. Иногда, когда у меня появляется идея, я реализую ее точно в том виде, в каком она появилась, ничего не меняю, и все работает. А иногда идея кажется замечательной, ты все делаешь, а ничего не выходит. Но бывает, что ты на полпути чувствуешь, что идея-то, конечно, блестящая, но есть ощущение, что что-то надо поменять, пойти немножко другой дорогой, и тогда все по-настоящему получается. Помочь тут никто не может, нужно просто это почувствовать. И это самое лучшее в работе художника – что ты никогда не знаешь наверняка.

Зачем вы занимаетесь живописью?

Как-то так получилось, что мне это очень подходит, я могу работать один, и вот эта материальность мне тоже подходит – получается, что могу задавать форму разным материалам… Что же до результата, то он идеальным никогда не бывает, потому что все это создается человеком. Я, конечно, пытаюсь. И вот это чувство, это страдание, что вот я работаю, я не бросаю, хотя результат далек от совершенства, но я стараюсь, получается уже лучше, но это все равно какой-то Ахиллес, который никогда не догонит черепаху, даже если он пустится бежать со всех ног, черепаху ему не догнать. Это та же печаль, что и в связи со смертью: ты знаешь, что нужно признать свою смертность, и ты знаешь, что ты всего лишь человек, который, конечно, может что-то сделать, но все-таки очень немного.

То есть вы пишете картины не для того, чтобы произвести впечатление на мужчин и соблазнить женщин? У вас более благородные устремления?

Производить впечатление мне, конечно, нравится, но если уж ты действительно чем-то занимаешься и цель у тебя настолько конкретная – просто выжить и что-то сделать, – то на другие аспекты ты внимания почти не обращаешь.

Сегодня утром я попросил двух своих дочерей – одной 11 лет, другой 12 – посмотреть каталог вашей выставки и сказать мне, что бы они хотели спросить у художника, который создал эти работы. Соответственно, они передали три вопроса к вам. Первый – общего характера. Старшая дочь провела некоторое время с этими шароголовыми и решила спросить, что, как вам кажется, должно происходить со зрителем, какие у вас на этот счет ожидания. Что зрителю делать с этими образами?

На самом деле от зрителя я ничего не жду, он может делать с ними все что хочет. Мне просто хочется достичь максимальной интенсивности, когда я занимаюсь тем, во что я по-настоящему верю. Но другие люди могут воспринимать это так, как им нравится. Я свое дело сделал; это своего рода программное обеспечение, которым зритель может воспользоваться, если пожелает.

Второй вопрос более конкретный. Младшая дочь заметила, что шароголовые занимаются разными вещами, и решила выяснить у вас, одинаковые они все или у них есть какие-то разные племена, которые по природе друг от друга отличаются.

Они на самом деле очень разные. Кто-то заметил, и мне приходится с этим человеком согласиться, что 99% из них мужчины, а не женщины. Я никогда не планировал ничего у них менять, но как-то так само собой получается, что я пытаюсь что-то доделать и улучшить, и если вы посмотрите на шароголовых, сделанных в разные годы, вы заметите, что они какие-то разные – пропорции слегка меняются, сначала они были худенькие, потом слегка потолстели, так что…

Так что у них там несколько типов?

Да, они разные бывают.

Третий вопрос касается одной конкретной работы – его задала моя старшая дочь: зачем вы заменили буквы в слове «Голливуд», чтобы получилось «Холокост»?

Я тогда как раз начал работать совместно с Марко Мяэтаммом, и я как будто влюбился. Обнаружилось, что мы очень друг другу подходим, и мы решили сделать несколько картин вместе. Эта картина про холокост началась с того, что мы решили, что вот мы с ним сидим в волшебной машине, на которой можно поехать куда угодно – в прошлое, будущее, направо, налево. Из этой идеи получились три картины, и это одна из них. Но это просто картина и ничего больше, мы никогда не сможем пережить настоящий холокост, мы можем только говорить о нем, писать его на холсте, но любая картина останется только картиной, и все. Можно ли считать это завершенной, окончательной работой о холокосте? Конечно, нет. Но может ли в принципе какая-либо картина о холокосте быть лучше другой картины о холокосте? И что это вообще значит – «лучше высказаться о холокосте»? Мне кажется, что эта работа довольно откровенная в том, что она не претендует на то, чтобы быть реальной. Она нереальная, на ней написано «Холокост» там, где должно быть написано «Голливуд», но, естественно, это не холокост – нет ничего, что было бы холокостом, холокост – это холокост. Все, что было после, – просто разговоры о холокосте, мы просто пытаемся сделать вид, что способны понять, какой это был ужас. Но сам процесс – от появления идеи до завершения картины – был очень естественным, мы не особенно занимались анализом. Нам просто показалось, что мы можем создать какие-то другие смыслы и, может быть, инициировать какую-то дискуссию.

Мне показалось, что некоторые ваши работы просто не имели бы смысла, если бы за ними не стояла какая-то история, нарратив или какие-то слова. Одна такая работа называется, по-моему, «Конец Эстонии».

Ага.

Я в ней ничего не пойму, пока кто-нибудь не скажет мне, что все эти буквы – последний вздох последнего эстонца. Для меня это просто буквы на цветной поверхности. Или я чего-то не понял?

Нет, все говорят, что не понимают, пока…

Вы не объясните.

Да, и есть еще другая половина, которой на этой выставке нет, – «Начало Эстонии» – она того же размера и должна висеть напротив.

Если это так и вы подтверждаете, что какие-то работы без стоящей за ними истории непонятны, возникает вопрос: а вы хотели бы, чтобы они были понятны и без этой истории?

Это, опять же, какая-то зацикленность на самом себе. Когда я делал эту работу про Эстонию, мне самому почему-то было нужно… Вообще у меня два типа работ: одни о каких-то очень глубоких темах, другие – о чем-то очень личном. Может, Праздник песни меня к этому подтолкнул и все это патриотическое движение в нашей стране, но я начал думать, что значит для меня быть эстонцем, и потом я решил, что сделаю об этом работу – это то же самое, как с этой историей о смерти, о которой мы говорили вначале. Человек должен признать, что в какой-то момент он умрет, и о нации можно сказать то же самое. И тогда я понял, что это мне поможет, что я сделаю такую же работу о целом народе – как он начинается и как он заканчивается, и тогда мы с Эстонией примиримся. То есть когда она в какой-то момент исчезнет, она останется навсегда. (Смеется.) Это понятно? Это в каком-то смысле очень красиво, можно воспринять это как красоту истории или что-то в этом роде. На самом деле лет десять назад меня очень впечатлила смерть последнего лива, который жил между Эстонией и Латвией. Была какая-то короткая новость – и больше ничего, а ведь целый народ вымер, его больше нет. И начало Эстонии – это я сам решил, кто были первые эстонцы. Было так много разговоров о том, когда именно какое племя достигло Балтийского моря, поэтому я решил, что тот парень, который первым дошел до моря и прикоснулся к воде, и был первым эстонцем, а там уже идет второй, и третий, и пятый уже на подходе. И была еще фотография об этом – нечто вроде машины времени, которую можно провертеть назад и проверить побережье, и когда кто-то туда подходит – 15 тысяч лет назад или сколько угодно, – то это и есть начало Эстонии.

Вы один из самых разговорчивых художников, которых я когда-либо видел. Судя по текстам, которые вы производите, которые про вас производят, по количеству интервью с вами, вы любите рассказывать о своем творчестве. Зачем вы так много говорите?

Это как стрелять из пулемета. Если выпустить сразу много пуль, то есть надежда, что хоть какая-нибудь из них цели достигнет. У меня вечное ощущение, что вот еще секунда, и я попаду в яблочко, что я уже к этому близок. А живопись остается все той же.

То есть рассказы о собственном творчестве – часть вашего творчества?

Когда я только начал учиться искусству, я пошел на факультет дизайна, потому что на факультет живописи было трудно попасть, то есть как бы проник с черного хода. Но дизайн мне тоже очень нравится, и программа обучения на дизайнерском факультете была на самом деле гораздо лучше, потому что она была функциональной. На факультете живописи были в основном разговоры о чувствах и прочих вещах: мол, об искусстве мы не говорим, потому что об искусстве разговаривать невозможно. И тогда я понял, что мне на самом деле нравится разговаривать об искусстве, потому что от этого оно становится чуть более понятным, ты с ним начинаешь теснее соприкасаться. Это треугольник: мышление, творчество и разговоры об этом, каждая вершина поддерживает другую.

Если бы вам заказали портрет бога, каким бы он был?

Если бы мне заказали портрет бога, то были бы возможны два пути. Во-первых, если заказчик – сам бог. Соответственно, я с ним встречаюсь и таким образом могу почувствовать, возникает ли у меня с ним гармония или нет, мой ли он «человек», наверное, нельзя говорить, но, скажем, мой ли тип. Личная гармония – в моем случае неизбежная предпосылка для создания портрета. Если мы подходим друг другу, ничто другое не имеет особого значения, и достигнуто предварительное условие, чтобы портрет удался. Кроме того, на этой встрече я вижу своего портретируемого, а это тоже необходимое условие, чтобы его изобразить.

Второй вариант – если человек или светская институция заказывает мне портрет бога. Поскольку до сих пор я бога в понятном мне виде не встречал и присутствия его не ощущал, то будет логичным отказаться. С другой стороны, опираясь на мою предыдущую жизнь и мудрость, бог в моем понимании – идеал или само совершенство. Если бы мне все же нужно было сделать такой портрет, я, наверное, предложил бы свою самую лучшую картину. Работу, в которой я ближе всего подошел к идеалу, в соответствии с тем, каково в тот момент мое представление об идеале.

Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в своей жизни.

(Думает.) Что самое важное – это сама жизнь, что ею нужно пользоваться целиком, а не делить ее на кусочки.

Спасибо вам!