Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Есть проблемы, недоступные непосвященным и занимающие исключительно специалистов. Но есть вопросы, одинаково беспокоящие и забулдыгу в кабаке, и корпящего над книгами интеллектуала. Что я могу знать? Как быть? Как мне поступить? На что надеяться? Что хорошо и что плохо? Как справиться с собой? Зачем жить дальше? В чем суть? Именно эти вопросы могут высветить философию как коренящееся в самой жизни стремление целенаправленно мыслить о том, что заботит, о том, что интереснее и важнее всего. Ясно, что иногда есть смысл противопоставлять жизнь и философию, мышление и действие, но бывают ситуации, когда мысль пронзает жизнь и мир, поясняя их.

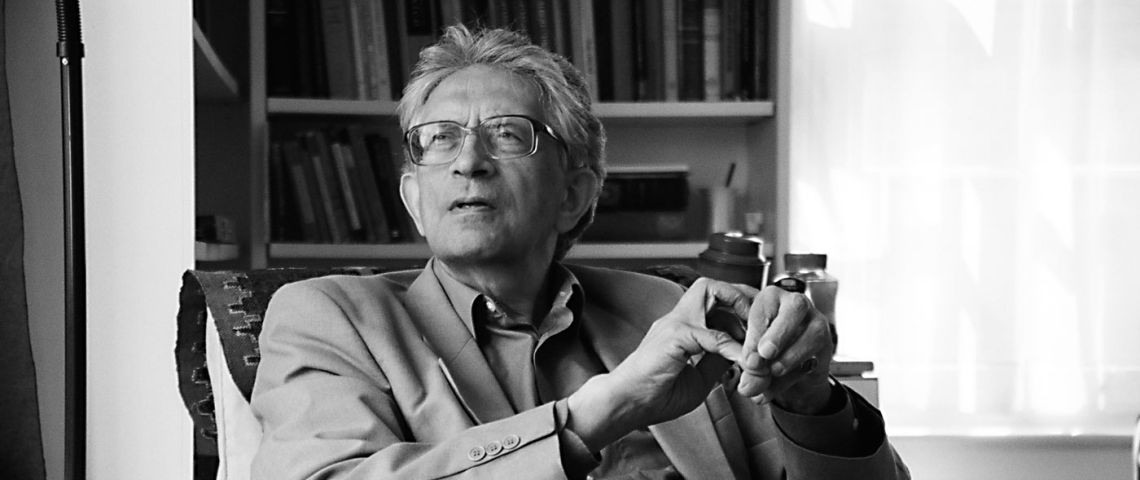

Стремление понять все, что можно понять, многие годы назад охватило знатока древнегреческой философии, британца индийского происхождения Ричарда Сорабджи (род. 1934). Его деда, который в XIX веке принял христианство, уязвленные в религиозных чувствах зороастрийские родственники усадили в лодку и пустили по волнам Индийского океана на верную погибель, а английские миссионеры спасли и отправили учиться в Оксфорд, где семейство Сорабджи уже в третьем поколении живет, учится и дарит обществу выдающихся знатоков своего дела. Однако Ричард Сорабджи по широте знаний и живости мысли превзошел не только старших членов семьи, но и большую часть так называемых современных философов. Специалисты в самых разных сферах подтверждают, что он уникален, что никто, кроме него, не знает столько разных вещей и что при таком обилии знаний практически невозможно сохранять свежесть и открытость мысли. И это со всей полнотой характеризует движимого детской любознательностью семидесятилетнего ученого мужа, который иногда, чтобы проветриться и отдохнуть от мыслей о времени, пространстве, причинах, движении, разуме животных, человеческой морали, эмоциях и их обуздании, запросто может взять гитару и спеть в кабаре залихватскую песенку.

Долгое время в представлениях об истории западной философии доминировало мнение, что, за исключением Августина и Боэция, с IV по VII век не было ни одного серьезного философа. Сорабджи обратил внимание на многочисленных комментаторов Аристотеля того времени и, проделав многотомную переводческую и комментаторскую работу, не только открыл целую череду оригинальных мыслителей, но и заполнил изрядный пробел в истории западной философии, проследив, как получилось, что Аристотель стал Философом для средневековых христианских мыслителей. Во многих университетах его внимание к преданным забвению текстам и авторам изменило само понимание западного философского канона.

И хотя девяносто девять процентов профессоров философии, заполонивших американские университеты, считают экскурсы в историю философии напрасной тратой времени, никак не связанной с нынешним днем, Сорабджи в своих трудах демонстрирует, что античная философия отнюдь не реликт, а живой элемент современности, способный определять будущее. По меньшей мере в том смысле, что настоящее творится мыслью о том, что есть, а будущее – мыслью о том, что может быть. И только заметив живость этой мысли, можно понять, что все, что мы называем «актуальными проблемами» и «важными вопросами современности», – лишь проявления потока бездумности и идиотизма, по волнам которого плывет не озабоченный мышлением мир.

A. Р.

Вы философ?

Да.

А что это значит?

Думаю, проще всего объяснить на примерах. Одна из моих книг... (думает) называется «Необходимость, причина и вина». Она о том, является ли все происходящее заранее предопределенным, а если да, то можно ли кого-либо в чем-либо винить. Вдруг все заранее определено какими-то причинами. Это нужно выяснить. Другая моя книга называется «Время, творение и континуум». Началось ли время в какой-то момент или оно бесконечно? Существовало бы время, если бы не было никаких изменений? Были бы у нас прошлое, настоящее и будущее, если бы не было сознания? Следует ли тревожиться по поводу нашего будущего несуществования после смерти и нашего прошлого несуществования до рождения? Имеет ли смысл думать, что мир был создан так, как считают христиане? Христианство в данном случае довольно необычно – большинство известных мне философий ничего подобного не утверждают. Являются ли пространство и время атомизированными или они однородны и континуальны? Как бы мы ни ответили на этот вопрос, мы столкнемся с парадоксом. Еще одна моя книга озаглавлена «Материя, пространство и движение». Является ли пространство бесконечным? Что такое материя? Не является ли материя всего лишь пространством, наделенным какими-то качествами и свойствами? Каковы основные причины движения? Как развивались эти идеи? Что мы думаем об этом сейчас? Потом я написал книгу «Ум животных и человеческая мораль». Можно ли утверждать, что животные радикально отличны от людей? Или имеется какой-то плавный переход от людей через высших животных к животным низшим? Если это так, то почему мы их едим? Почему позволяем себе убивать их? Насколько весомы доводы тех, кто утверждает, что животных убивать нельзя? Часто ведь говорят: здесь только одно имеет значение – права, то есть определенный набор свойств, наделяющий тебя правами. К сожалению, значение имеет далеко не одно это – сотни других вещей тоже имеют значение. Довольно сложно решить, как мы должны обращаться с животными, но я убежден, что мы обращаемся с ними довольно скверно. Следующая книга называется «Эмоциональный покой ума». Там выясняется, что такое эмоции, в какой степени они сопряжены с мышлением, а в какой определяются чисто физическими факторами. От этого зависит, как их унять, когда хочется их унять. Можно ли их унять, приструнив мысль? Довольно часто это удается, но далеко не всегда. Древние врачи были правы: у эмоций имеется чисто физический базис. Все это подробно обсуждалось в античности. Но споры не утихают и сейчас. Нужно пробовать разные методы, потому что у эмоций разные начала. Теперь я пишу о самости. Многие мои коллеги полагают, что никакой самости нет, а я уверен, что есть. Все это примеры вопросов, которыми занимаются философы.

Как у вас возник интерес к философии?

Думаю, он возник у меня лет в шесть, когда старшая сестра сказала мне, что я умру, а я ответил: «Не говори глупостей, умирают только мухи и бабочки». Я часто видел мертвых мух и бабочек у нас на подоконнике – окно выходило на солнечную сторону. Это было в Оксфорде – здесь я вырос. И я сказал сестре: «Я докажу, что ты не права – я спрошу у мамы». Я побежал прочь из сада – очень ясно это помню, помню, что из земли торчал побег каштана. Я подошел к маме и сказал: «Мы же не умираем, правда?» И она насколько могла мягко объяснила, что умираем, но что после смерти все будет хорошо. С тех пор меня всегда это беспокоило, и в книге, над которой я сейчас работаю, я на самом деле возвращаюсь к этой теме – после стольких лет.

И как бы вы ответили на этот вопрос сейчас? Умрете ли вы?

Я-то, конечно, умру. Но исчезну ли я полностью? Боюсь, что, скорее всего, да, потому что все, что мы знаем о связи сознания и мозга, указывает именно в этом направлении, хотя, конечно же, ни у кого не хватает воображения представить, как это будет. Убежден, что есть нечто иррациональное в том, что мы испытываем ужас при мысли о нашем будущем несуществовании, не испытывая при этом того же ужаса при мысли о несуществовании прошлом. Ведь они совершенно симметричны. Думаю, есть какая-то причина, по которой мы ощущаем эти несуществования по-разному, но причина эта не в нас – это природная причина: естественный отбор отдает предпочтение тем людям и животным, которые беспокоятся о своем будущем чуть больше, чем о своем прошлом. Ведь можно представить себе младенцев, которых мысль о прошлом несуществовании пугала бы больше, чем мысль о будущем несуществовании. Естественный отбор уничтожил бы их раньше, чем они смогли бы расплодиться.

Из этого следует, что природа обладает разумом, который, руководствуясь какими-то своими соображениями, производит отбор и обеспечивает движение вперед. Интересно, где мог бы быть этот разум?

Нет, это просто метафора – я не думаю, что природа обладает разумом.

Останется ли что-либо от вашего собственного разума после того, как вы умрете?

Боюсь, что вряд ли: никаких физических доказательств этому найти не удалось.

То есть вам кажется, что размышлявшие о бессмертии души и жизни после смерти почему-то упустили из виду все эти простые факты?

Нет, я вовсе так не думаю. Я и сам бы присоединился к их поискам возможностей личного спасения, только может оказаться, что нет никакого смысла в том, чтобы с такой заботой относиться к собственной индивидуальности. В отношении некоторых традиций это действительно так. Плотин, разумеется, думает, что подлинное «я» вне времени, так что для него здесь никакой проблемы нет. В некоторых индийских традициях то же самое: в санкхье утверждается, что если бы мы действительно осознавали, чем является подлинное «я», мы бы поняли, что это нечто, обладающее или являющееся сознанием, которое не есть сознание чего-то, то есть что это не знакомое нам повседневное сознание, но сознание, идентичное богу или Брахме. Быть может, наша забота об индивидуальном, обыденном «я» объясняется просто нехваткой воображения – в моем случае, боюсь, так оно и есть. Возможно, оно изначально ошибочно. Может быть, нам следовало бы смотреть на вещи иначе. Ни одно из этих учений меня не убедило, однако я уверен, что недостаток воображения сильно влияет на то, как мы воспринимаем эти вопросы, на то, что мы считаем возможным. Мы легко можем ошибаться на этот счет. Что, естественно, слегка ослабляет ужас, который я испытываю при мысли о будущем исчезновении. Эта боязнь иррациональна. Страх от этого не проходит, но нельзя же серьезно относиться к страху, который сам же считаешь иррациональным.

Вернемся к вашему детству, когда вы впервые начали задавать философские вопросы. Назовите философов, которые преподнесли вам первые примеры философствования.

Это случилось намного раньше, чем я определился, кого из философов мне следует читать. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне еще и шести не было, когда бабушка начала знакомить меня с идеями, почерпнутыми у Декарта или у стоиков. Помню, она спросила: «О чем ты думаешь?», я ответил: «Ни о чем», и она сердито заявила: «Это же невозможно». Мне тогда, наверное, было года четыре. Поэтому когда она в следующий раз задала тот же вопрос, я придумал ответ, который позволил бы мне избежать упрека, но при этом не слишком отклонялся бы от истинного положения дел, – я сказал: «О чем-то черном». Мне казалось, что это близко к истине и в то же время в достаточной степени позитивно. Или еще одна вещь, которой она меня обучала, – умение вести себя за столом; мне тогда еще не исполнилось и шести… Она говорила: «Когда ты протягиваешь стакан, чтобы тебе налили воды, никогда сразу же из него не пей. Надо сначала поставить его на стол и подождать, как будто ты никуда не спешишь и у тебя впереди вечность». Теперь я знаю, что это стоическое упражнение, помогающее контролировать эмоции. Не думай, что тебе срочно нужно выпить воды – ничего срочного не существует. Подожди – и только потом выпей. Думаю, она опиралась на философов, имен которых я сейчас назвать не могу, но когда я начал учиться в Оксфорде, моей первой большой любовью стал Аристотель.

Как вышло, что вы влюбились в Аристотеля? Многим он кажется очень скучным. Даже филологи-классики говорят, что муза не осчастливила его своим поцелуем.

Думаю, все зависит от темперамента. У него довольно стильные ранние работы, но они дошли до нас исключительно во фрагментах, тогда как то, что у нас есть, считается лекционными заметками – отсюда их отрывистый стиль; читать их сложнее, чем читать Платона, хотя в каком-то другом смысле Платон куда сложнее Аристотеля. Платон – для тех, кому хочется чего-то очень образного и слегка безумного. Платон сам превозносил безумие: безумцы часто видят то, чего здравым людям не видно. Идеи у него были сумасшедшие, однако он обладал поразительным воображением; в каком-то смысле без Платона не было бы и Аристотеля; философы с воображением, изобретательные философы очень нужны, но Аристотель принадлежал к числу мыслителей, которые пытаются систематически засеять все поле знания: если он дал какое-то определение в одной книге, то когда он пишет следующую книгу по другой теме, ему важно, чтобы читатель помнил это определение. Все со всем связано. Теперь у людей другой темперамент, правда ведь? Стоики в этом смысле похожи на Аристотеля – собственно, аристотелианцы и стоики и были двумя моими любимыми школами античной мысли. Античная философия охватывает 11 веков, это огромная часть западной философии – с 500 года до н.э. до 600 года н.э.

Связана ли ваша любовь к Аристотелю с тем, что вы боитесь безумия?

Не думаю, что я боюсь сойти с ума – я боюсь полного уничтожения, а безумия я не боюсь. Однако лезть на рожон тоже не хочется… Я чувствую глубокую неудовлетворенность в связи со всеми этими вопросами. Первый был о том, можно ли выжить после смерти, но тут же появились новые вопросы, непосредственно связанные с первым. Мне мало вопросов, порожденных полетом воображения, и возможных ответов на них – мне хочется найти ответ, которому действительно можно верить… Такой ответ не может быть простым предположением, хотя философы, выдвигающие такие вопросы и такие ответы, играют важную роль. Воображение тоже необходимо.

Есть ли в истории философии какой-то прогресс?

Нет, не больше, чем в истории искусства. Не думаю, что последняя выставка в Королевской академии с картинами нынешнего года хоть в чем-то лучше Леонардо или Микеланджело. Нынешнее искусство ничем не лучше – оно просто ставит другие вопросы, рождается в иных обстоятельствах, когда люди ищут чего-то другого. То же самое и в философии, разве что в философии идеи то и дело возвращаются. В философии крайне сложно обнаружить идею, которая никогда не вернется. Подождите сотню лет, и она обязательно всплывет снова, только уже в другом контексте, потому что людей будут волновать уже немного иные вопросы, поэтому и идея вернется в чуть иной форме.

Зачем философу интересоваться историей философии?

Потому что это сильно расширяет воображение. Можно читать только то, что было написано в последние тридцать лет – это совсем не плохой период, в эти годы было достаточно умных авторов, однако зачем ограничиваться тридцатью годами? И зачем ограничиваться одной лишь западной философией? Ведь за ее пределами могут обнаружиться ответы на те самые вопросы, которые нас сейчас занимают. Или же выяснится, что нас занимают не совсем те вопросы. Может оказаться, что в истории философии уже рассматривался близкий к нашему вопрос, ставить который имеет куда больше смысла. Когда я писал книгу о необходимости, причине и вине, всем не давала покоя предопределенность: у всего, что бы ты ни делал, есть предшествующие причины, у тех причин – более ранние, и эта цепь причинности уходит в далекое прошлое, к чему-то, что было еще до твоего рождения. А с причинами, наличествовавшими еще до твоего рождения, ничего нельзя сделать. У Аристотеля на это беспокойство была масса хороших ответов. Во-первых, он пишет: нельзя считать необходимым все, что бы ни происходило. (Думает.) Нельзя сказать, что все происходящее имеет причину, потому что он связывал причинность с объяснением. Мне кажется, это очень верно. Нельзя сказать, что все происходящее можно объяснить, потому что совпадения необъяснимы. Когда мы говорим: «Ну это же просто совпадение!», мы имеем в виду в том числе и то, что случившееся не имеет объяснения. Если, например, через месяц я встречу вас в Италии, это будет просто совпадением. Естественно, тому, что я в тот момент окажусь в Италии, будет свое объяснение, как и тому, что вы там окажетесь, но это никак не объясняет то, что мы оба будем в Италии в одно и то же время. Два отдельных объяснения остаются никак между собой не связанными. Далее, Аристотель объясняет, что даже если у причин имеются объяснения, это еще не значит, что случившееся случилось по необходимости. Даже самое полное объяснение вовсе не обязательно демонстрирует неизбежность события. Это пример того, как Аристотель может предложить прекрасное решение для вполне современной проблемы или как проблему, которую мы рассматриваем сейчас, можно изменить. Последнее можно проиллюстрировать и моим собственным беспокойством по поводу утраты индивидуальности. Может быть, правы те, кто говорит, что не стоит заботиться о сохранении собственного «я», что есть какое-то другое, вневременное «я». Я сам в этом пока не убежден, однако хорошо, что есть другие традиции – они заставляют тебя смотреть на вещи иначе. Может быть, я задаюсь не тем вопросом? Еще один пример. Принято говорить, что епископ Беркли выдвинул идею о том, что столы и стулья – это всего лишь констелляции идей. Этот стол состоит из идеи зеленого, идеи квадрата, идеи твердости, идеи двух футов в высоту и двух футов в ширину и т.д. – собрание идей, ничего больше в нем нет. Но ту же самую теорию почти в том же виде высказал в IV веке н.э. епископ Григорий Нисский, причем у него она возникает совсем по другой причине.

И о чем нам это говорит?

Думаю, это говорит о том, что имеет смысл заглядывать в историю философии. Есть такая сентенция, что если ты не знаешь истории, ты обречен ее повторять – очень часто это так и есть, многие из нынешних дебатов уже имели место в прошлом.

Но вы сказали, что основная функция истории философии – расширять воображение. Зачем нам это воображение?

Если бы все было сплошным повторением, воображение было бы ненужным, но на деле далеко не все повторяется, и даже когда повторение имеет место, что-то остается прежним, а что-то сильно меняется. Я специально выбрал пример с Беркли, потому что там, на мой взгляд, все как раз одинаково, но такие случаи довольно редки. Обычно берется какая-то старая идея и помещается в новый, совершенно иной контекст.

Чем вы думаете?

Наверное, умом, хотя я бы не назвал этот ответ очень информативным.

Где находится ваш ум?

Не думаю, что можно осмысленно ответить на вопрос «Чем вы думаете?». Мой первый ответ вас не устроил, потому что в нем ничего не сообщалось. Я склонен считать вместе с Аристотелем, что есть какие-то базовые вещи. Для Аристотеля одной из таких базовых вещей было то, что имеются существа, способные мыслить, и имеются другие существа (конкретно – животные), способные только воспринимать. По его мнению, мыслить они не могут (с этим я, кстати, не согласен), но если сформулировать тезис в более общем виде: некоторые животные способны мыслить, другие способны лишь воспринимать, я бы под ним подписался. Аристотель считал это положение базовым, поэтому информативным можно считать такой ответ: есть группа животных, способных мыслить, и человек принадлежит к этой группе. Больше ничего осмысленного сказать нельзя. Сказав «они думают умом», ничего к уже заявленному не добавишь, а сказав «они думают мозгом», добавишь нечто, на мой взгляд, совершенно неверное. Мозг – существенное звено, меня интересует все, что связано с изучением мозга, но это ни в коем случае не закрывает вопрос. В книге про эмоции, которую я не так давно закончил, мне никак не удавалось разрешить старинные вопросы, которые обсуждаются сейчас и обсуждались еще в античности, пока я не посмотрел на дело сразу с двух сторон – со стороны ума и со стороны мозга. Как унять страсти? Стоики утверждали, что эмоции – всего лишь наше отношение к чему-то, наши мысли; есть методы, помогающие изменить это отношение; вот ты все время думаешь, что попал в страшное положение – тебе просто нужно научиться думать об этом иначе. Если взглянуть на вещи правильно, можно убедиться, что не все так плохо. Всего этого можно достигнуть силой мысли. Так думали стоики. С другой стороны, великий врач-платоник Гален говорил, что все это, конечно, замечательно и ничего плохого в этих техниках нет, но сначала приди ко мне, я поменяю тебе диету, и от этого изменятся твои чувства, потому что настоящая основа эмоций – физическая. Когда это сделано, можно решать личные эмоциональные проблемы посредством умственных упражнений. Но сначала исправь диету. Мозг не контролирует эмоции напрямую; несомненно, они от него каким-то образом зависят, но мозг никак не объясняет последовательность мыслей.

Надеюсь, это не потому, что страх возникает автоматически и поэтому разбираться с ним скучно. Что вы делаете, когда вы думаете?

Не думаю, что мышление и мысли, которые я думаю, можно обсуждать сколько-нибудь ясным образом.

А что такое мысль?

Едва ли не все мои коллеги ответили бы вам на этот вопрос с огромным удовольствием, потому что мы живем в материалистическую эпоху, руководствуясь допущением (редко когда обсуждаемым), что всему на свете можно дать материалистическое объяснение. Допущение это не обсуждается, потому что считается само собой разумеющимся. Так вот, они с удовольствием рассказали бы вам, что мысли – это нейрофизиологические процессы, или что мысль – это предрасположенность к определенному типу поведения, или (это, пожалуй, сейчас самое популярное) что мысль – это часть целого комплекса взаимодействий, к которому принадлежат поведение, физические стимулы, а также другие психологические состояния вроде желаний, убеждений, страдания и так далее. Мысль можно описать, только определив ее место в сети взаимодействий, причем эта сеть будет включать в себя также и другие психологические состояния. Но я не буду рассказывать вам ничего подобного, потому что в этом смысле я не материалист. Боюсь, что причинная связь между мозгом и сознанием существует, но я не думаю, что можно ответить на вопрос «Что такое мысль?».

Что вы имеете в виду?

Как это часто бывает в философии, проще привести примеры. Чем больше вопросов вы мне задаете в ходе этого разговора, тем больше я убеждаюсь, что примеры куда яснее, чем любое определение.

Но ведь это все слова, где вы видите мысли в моих вопросах?

Мысли можно выражать по-разному. Для выражения сложных мыслей, вероятно, больше всего подходят слова, а простые можно выразить и посредством действий. Вы отправляете кота на двор, и за этим читается ваша мысль о том, что вы собираетесь спать и не хотите, чтобы кот описал ковер, пока вы будете спать. Мысли можно выражать посредством образов, и Плотин, как вы знаете, полагал, что самые важные вещи выражаются как раз с помощью образов, а не с помощью слов, однако передать мысль другому можно, лишь воплотив ее одним из этих способов.

Ключевое слово здесь «выражение», и меня интересует, как от слов, образов, жестов и т.д. вы приходите к тому, что за ними скрывается какая-то мысль?

Я в данном случае думаю ровно наоборот, чем думал Декарт. Он полагал, что я сам могу быть абсолютно уверен в том, что я думаю, и даже точно знать, что именно я думаю, но когда речь заходит о других, мы видим лишь шляпы и плащи, как он пишет в «Размышлениях о первой философии». Насколько мне известно, психологи доказали, что младенцы начинают догадываться, что у них бывают психологические состояния (к мыслям это тоже относится), лишь постольку, поскольку они осваивают идею о том, что психологические состояния бывают у других. Наиболее ранним проявлением этого процесса обычно бывает игра, в которую дети вовлекаются в возрасте девяти месяцев: они обожают смотреть на ту же самую вещь, на которую смотрит их няня, или, в усложненной версии, пытаются заставить няню взглянуть на ту вещь, на которую они сами глядят. Это исключительно человеческое качество, и младенцы, не прошедшие через эту стадию, испытывают потом трудности с освоением языка, а человекообразные приматы, тоже не способные овладеть языком, никогда в эту игру не играют.

Эти примеры еще не доказывают, что Декарт был не прав.

Идея в том, что ребенок начинает понимать, что у него есть собственный взгляд, только когда он осознает разницу между своим взглядом и взглядом матери. Когда он понимает, что мать не смотрит на ту же вещь, на которую смотрит он сам. До этого у него нет никаких причин думать, что «вот я на что-то смотрю, это ясно, но куда смотрит мама?» – другими словами, никогда до этого он не думал о собственном взгляде. Повод задуматься у него появляется только тогда, когда возникает желание преодолеть расхождение между взглядом матери и собственным взглядом, то есть идея собственного взгляда появляется вместе с идеей взгляда матери, и я полагаю, что то же самое верно и применительно к мыслям. Примерно в этом же возрасте вы видите, как младенец тянется пальчиками к розетке, оглядываясь на вас, чтобы узнать, одобряете вы его действия или нет. Мысль у него одна: было бы интересно засунуть палец в розетку. Но ему хочется знать, что вы по этому поводу думаете. То есть даже и в случае мышления идея о том, что у него есть мысль, появляется лишь постольку, поскольку возникает идея о том, что у мамы может быть совсем другая мысль.

Вы знаете собственные мысли?

С этим у меня плохо. Я знаю только, что с философией у меня все в порядке, а в повседневной жизни я плох. В повседневности я себя абсолютно не осознаю. Моя жена расскажет о моих пристрастиях и наклонностях гораздо лучше меня, потому что я в себя не погружаюсь. Но с другой стороны, чтобы заниматься философией, как мне кажется, нужно хорошо сознавать собственные мысли – только иначе. Когда возникает какая-то идея, иногда появляется чувство, что с ней что-то не так. И здесь можно пойти двумя путями. Можно решить: хорошо, что-то, наверное, здесь не так, но эти ребята все равно не заметят, что я ошибаюсь, – и тогда, конечно, ты сам никогда не узнаешь, что было не так. Но если подойти к делу иначе и решить: хоть на первый взгляд все вроде бы в порядке, я, тем не менее, уверен, что что-то там неправильно, поэтому нужно еще над этим подумать – обычно я не успокаиваюсь, пока не увижу, почему мне показалось, что там что-то не так. Думаю, эти второй шаг и третий шаг очень важны; важна переработка первоначальной идеи.

Интересно, повлияло ли философствование на вашу повседневную жизнь?

Очень сильно. Взять мою книгу об уме животных и человеческой морали. Сначала меня интересовал исключительно ум животных – я вообще не думал, что это может иметь хоть какое-то отношение к человеческой морали. Меня занимало, чем животные отличаются друг от друга и от человека, и я заметил, что стоики очень рьяно доказывали, что животные лишены разума. Я подумал: странно, что их так волновал этот вопрос, потому что аргументация у них была совершенно неубедительная, однако излагалась она с какой-то особой страстью. В чем дело? И тут я понял, что по их теории справедливого отношения достойны исключительно рациональные существа, и им хотелось доказать, что ничего несправедливого в убийстве, поедании и жертвоприношении животных нет. Им приходилось в своей аргументации идти против очевидного, доказывая, что все без исключения животные лишены разума и что, соответственно, мы имеем полное право их убивать. И в этот момент я понял, что это моральный вопрос. Я пересмотрел свои гастрономические привычки – не потому, что аргументы были убедительные, а как раз потому, что они были страшно неубедительные.

То есть вы перестали есть животных?

Нет, я не так добродетелен, как следовало бы. Я ем рыбу. Рыба, боюсь, тоже страдает. Ее тоже не следовало бы есть, но таков уж мой слабый компромисс. Кроме того, есть еще один компромисс: когда я прихожу в гости, я с удовольствием ем все, что предлагают. Но когда выбор зависит исключительно от меня, я позволяю себе только рыбу. Со временем я понял, что эмоции гораздо важнее, чем я раньше думал. Я всегда считал, что о плохих чувствах не следует распространяться – если они у тебя есть, их нужно держать при себе… Теперь я знаю, насколько они важны. Мне довелось возглавлять научно-исследовательский институт, в котором работали замечательные ученые, однако я заметил, что всю жизнь ошибался, думая, что для того, чтобы решить все проблемы, достаточно придумать, как дать каждому то, что он хочет, а потом составить рациональный план, позволяющий преодолеть все трудности. Это было в корне неправильно, потому что совсем не учитывало эмоций.

Эмоции важны в том смысле, что позволяют получить от жизни то, что тебе хочется. Зачем помогать другим?

Это должно происходить естественным образом, иначе все пойдет наперекосяк. Может возникнуть забавный побочный эффект. Шантидэва утверждал, что если в тебе достаточно сочувствия и сострадания, ты перестаешь бояться смерти, перестаешь бояться сам за себя. Разумеется, только в кошмарном сне может привидеться, что люди рассуждают: я знаю, как избавиться от страха смерти – с сегодняшнего дня буду относиться к другим с сочувствием и состраданием. Потому что в таком случае никакого сочувствия и сострадания не получится. Склонность помогать другим является либо врожденной, либо прививается в процессе воспитания. Если она есть, ты проживешь более счастливую жизнь, но если пытаться помогать другим ради того, чтобы стать счастливее, это бесполезно.

То есть конечная цель, к которой вы стремитесь, это счастье?

Это вы сказали.

Так к чему же вы стремитесь?

Это связано с тем, что я рассказывал о защитниках права животных на жизнь: они утверждают, что в жизни только одно имеет значение, а именно, это самое право. Проблема в том, что в жизни имеет значение масса вещей. Я не стремлюсь к чему-то одному. Если взять сотни вещей, на которые я обращаю внимание, и попытаться сложить из них понятие счастья, это будет неправильно по смыслу и ошибочно по факту. Даже после того, как меня не станет, люди должны как можно дольше быть счастливы, что с моим собственным счастьем никак не связано. То есть под понятие счастья все это никак нельзя подвести, однако я думаю, что среди всего того, что имеет значение, полезно расставлять какие-то приоритеты.

И каковы же главные приоритеты?

На первом месте стоят моя жена, моя семья, моя философия и, наверное, мои друзья. Расставлять приоритеты полезно, чтобы лишний раз не беспокоиться о том, на что можно не обращать особого внимания. Это точка зрения стоиков, однако когда ее принимаешь, жить становится гораздо проще. Большая часть того, что происходит, не так уж и важна.

Как ваши друзья соотносятся с философией?

Лишь немногие из них разделяют мои философские взгляды. Я думаю, полезно иметь с друзьями что-то общее в какой-нибудь одной сфере, а в других расходиться. Я с удовольствием дружу с людьми иных политических взглядов. Друзья, на мой взгляд, важны для поддержания качества философствования. Чтобы быть успешным философом, нужна группа людей, готовых вести друг с другом доброжелательные беседы – не для того, чтобы набрать какие-то очки, а для того, чтобы поддержать мысль друг друга. Эти люди должны быть достаточно резкими, да, но не ради того, чтобы одержать победу друг над другом. Для студентов это, мне кажется, тоже очень важно.

Помог ли вам университет стать философом?

Это зависит от того, что человек изучает. Университет должен создавать условия, в которых люди общаются с преподавателями, причем не обязательно по вопросам, обозначенным в программе. Или программы должны быть достаточно гибкими.

Что создает философов?

Традиционно, как мне кажется, философ становился философом благодаря способности разговаривать с другими. Время от времени появляются гении вроде Авиценны или Витгенштейна, которые не так сильно, как остальные, зависят от работы своих предшественников, однако в общем люди полагаются на учителей, с которыми они могут разговаривать, которые способны разнести в прах всю их аргументацию и которых они в конце концов вытесняют. На мой взгляд, традиция обучения в философии очень важна.

Можно ли научить философии?

Вопрос поставлен неверно, потому что из него как будто бы следует, что есть какой-то объем материала, который учитель должен передать ученику. Философии научаешься там, где обучение принимает форму упорядоченной дискуссии, однако дискуссия эта должна быть относительно свободной в выборе предметов.

Как бы вы прокомментировали разговор, который я случайно услышал в России в поезде. Одна пожилая женщина жалуется другой: «Я вся в долгах, дети болеют, куча проблем», а та ей отвечает: «Отнесись к этому философски, не думай!»

Мне кажется, здесь есть два очень разных подхода. Есть философия, дистанцирующаяся от повседневных проблем, отрывающая себя от них, однако это в большей степени характерно для Индии, чем для Греции, потому что все это чтение мантр и освобождение сознания является как раз индийской техникой. Можно прислушиваться к камертону, чтобы выяснить, как долго ты его слышишь – некоторым после долгих тренировок удается удерживать этот звук в течение получаса. Это освобождает сознание от всего остального, и это один из методов избавления от тревог и печалей. На самом деле, чтобы освободить сознание от всего остального, достаточно просто сесть в машину и поехать куда-нибудь, но то, что ты начинаешь думать исключительно о дороге, само по себе внушает ужас. Это очень не по-гречески, а я все-таки воспитан в греческой традиции, греки очень вдумчивые и внимательные люди. Им кажется, что можно избавиться от тревог и успокоиться одной только силой мысли: почему я думаю, что все это очень плохо? Действительно ли все очень плохо? Если вдуматься, все без исключения находятся в той же ситуации. Ее детям ведь на самом деле еще хуже. Зачем тогда поднимать по этому поводу такой шум? Есть такой анекдот о древнегреческом философе Демокрите: персидский царь, самый могущественный человек того времени, спросил Демокрита, не сможет ли тот вернуть к жизни его жену. Демокрит ответил, что, конечно, вернет, однако пусть царь сначала выполнит одну его просьбу. Пусть царь найдет в своей великой империи трех граждан, которые согласились бы дать под присягой письменное показание о том, что они никогда не переживали столь же тяжелой утраты, какую только что пережил царь. (Смеются.)

Есть еще история о том, как умирает тибетский монах, и ему говорят, чтобы он не боялся, потому что все, что происходит, лишь плод его воображения. Вы не могли бы поставить себя в такую ситуацию: умирает ваш близкий друг и вам нужно что-то ему сказать?

Это будет зависеть от того, во что он верит. Если он верит в жизнь после смерти, я не стану его разуверять, тем более что ни один из нас не может быть абсолютно уверен в собственной правоте. Если же этот друг считает, что после смерти он просто исчезнет, то самой близкой к истине мне кажется такая мысль: если бояться будущего несуществования больше, чем прошлого несуществования, действительно иррационально, то из этого следует, что по-настоящему значимо не то положение, которое занимает твоя жизнь на шкале прошлое-настоящее-будущее, а то, чего ты достиг в этой жизни, как ты ее прожил. Ровно это я сказал бы самому себе. Но другу я бы, наверное, сказал, что все мы о нем думаем. Среди моих умерших друзей был человек, которому друзья слали имейлы со всех концов света, а жена читала ему сообщения, которые он сам уже не мог видеть, и я даже не знаю, до каких пор он был способен воспринимать их на слух, но она все равно читала… Мне кажется, в этот момент простой контакт с друзьями утешает гораздо больше, чем какое бы то ни было философское рассуждение.

Верите ли вы в бога?

Я не считаю бытие бога совсем уж невозможным, однако оно вовсе не кажется мне правдоподобным. Если бог в какой-то форме и существует, то я не уверен, что есть хоть какая-то необходимость в том, чтобы он обладал всеми теми атрибутами, о которых учит христианская традиция. В христианской традиции приходится верить, что бог пересчитал все волоски на твоей голове; он, должно быть, очень заботится о твоем благосостоянии, раз не поленился это сделать. Было бы приятно, если бы такой бог существовал. Но если предположить, что нечто вроде бога действительно существует, придется признать, что ему до тебя нет никакого дела. Аристотель верил в бога, но его бог совершенно безразличен к тебе, потому что он все время занят одной только философией, которая куда интереснее, чем жизнь отдельного человека. Так что даже если бог есть, кто знает, что это за бог? Будет ли он великодушным и благожелательным? Хотелось бы верить в то, чему меня учили, когда я был ребенком! Я не испытываю неприязни к верующим, я очень рад за них, однако то, во что они верят, не кажется мне очень уж вероятным.

Когда вы утратили веру?

Я отказался от конфирмации в шестнадцать лет. Все мои школьные товарищи прошли конфирмацию, а я незадолго до этого осознал, что никакой веры у меня на самом деле нет. Впрочем, радости я от этого не ощутил. Мне жаль, что я не верю.

Разве это не от вас зависит, верите вы или нет?

Нет. Думаю, что максимум, что здесь можно сделать, это посмотреть, не ошибаешься ли ты. Ты вправе задавать себе любые вопросы, но ты не можешь прийти к заключению иначе, чем через вопрошание, а вопросы не всегда ведут к вере.

Существуют ли вопросы, на которые нет ответов?

Да, конечно. Психологи часто спрашивают: почему вы это сказали? Почему вы это сделали? Никакой причины может и не быть. Точно так же, как я говорю, что у совпадений нет никакой причины. Однако на этот конкретный вопрос о боге – существует ли нечто вроде христианского бога или нечто вроде аристотелевского бога – ответ, как мне кажется, найдется. Я не говорю, что именно вы его найдете.

Представьте, что вы внезапно узнаете все, что только можно узнать. Что бы вы сделали?

Я против самоубийства, но я думаю, что это было бы ужасно, потому что все удовольствие состоит как раз в открытии, в переходе от растерянности и замешательства к мгновенной вспышке понимания. Поэтому я не согласен с Аристотелем, утверждавшим, что единственной целью исследования и вопрошания является знание. Конечно, знание – это цель исследования, но когда ты что-то понял, останавливаться на этом скучно, тебе хочется задать следующий вопрос. Опять же, Григорий Нисский писал, что после смерти мы столкнемся с бесконечным объемом познаваемого, что жизнь после смерти будет представлять собой вечное продвижение вперед. Большинство древних христиан верили, что можно познать все, поэтому им приходилось спрашивать себя, не приведет ли это к пресыщению. Ты можешь узнать все о боге и при этом тебе не будет скучно? Григорий, как мне кажется, нашел замечательное решение: прогресс может быть вечным.

Как вышло, что вы, будучи индусом, стали изучать греческую философию, а не индийскую, и не кажется ли вам, что индийская философия может предложить нечто интересное философии в целом?

Может, и немало. Здесь роль сыграли исторические случайности. Очень важно, какие языки ты учишь в детстве. Я вырос в Англии во время Второй мировой войны, никакой возможности поехать в Индию в тот момент не было. Когда война кончилась, отец был уже слишком стар для путешествий. Поэтому я воспитывался в английской системе. В то время латынь начинали учить в восемь лет, греческий – в одиннадцать. Собственно, эти языки я и знал. Бабушка рассказала мне о походе римлян в Британию, когда мне было четыре года; о греках и римлянах я знал все. Но это была историческая случайность. Когда тебе четыре года, ты не можешь спросить: «Почему же вы не учите меня санскриту?» От занятий исламской философией и от занятий индийской философией – очень поверхностных – у меня остались совсем разные впечатления. Исламская философия очень тесно связана с греческой: это две части одного и того же разговора, хотя нельзя сказать, что они повторяют друг друга. Ибн Сина – столь же блестящий мыслитель, как и любой из греков; по большому счету они вели одну и ту же беседу. С индийской философией, насколько индусы сумели мне ее объяснить, я очень редко испытывал это чувство: ага, они занимаются ровно тем же самым, они, должно быть, читали друг друга. Думаю, в этой сфере мне еще многому предстоит научиться – как раз сейчас я читаю о противостоянии, связанном с идеей потока сознания, с этой буддистской идеей о том, что никакого «я» нет. В самом деле, физические объекты – это просто потоки, у всех у них один и тот же статус – просто потоки; однако дальше имеется индуистская школа Ньяя, оспаривавшая положения буддизма, и сейчас я как раз изучаю их аргументацию. Мне кажется, там многому можно научиться. В любом случае буддисты отличаются от индуистов тем, что буддисты проповедовали и обращали в свою веру, у них было желание общаться с Западом, тогда как брахманы-индуисты не чувствовали никакой потребности обсуждать с Западом именно философию. В их восприятии Запад был очень успешен в таких скучных вещах, как завоевания и прочий вздор, но когда дело доходило до реальной философской мысли, тут нужно было обращаться к брахману. Дискуссия о том, что мы имеем – поток сознания или все-таки «я», очень близка европейской традиции (может быть, в силу того, что в ней участвовали буддисты), и мне кажется, мы могли бы многое из нее почерпнуть. Она мне кажется более мощной, чем все, что мы имеем сегодня на Западе.

Назовите одну книгу, которую вы порекомендовали бы прочитать молодому человеку.

Зависит, конечно же, от темперамента этого молодого человека, но в качестве одного из вариантов я бы предложил «Исповедь» Августина, потому что это замечательная история о греховности ребенка, философия там появляется постепенно, и она всегда связана с жизнью.

Как вы думаете, жизнь имеет смысл?

Конечно. Я полагаю, что можно лишить собственную жизнь всякого смысла, не воспользовавшись открывающимися возможностями. Мне кажется, это так прекрасно – иметь возможность любить, думать, смотреть… Всего этого можно лишиться, можно оказаться в несчастном положении, где ничего, кроме страданий, нет. Бывают невезучие люди, но если тебе везет, то жизнь – замечательная штука. Смысл жизни не зависит от ее продолжительности – разве что в очень ограниченном плане: если она прерывается раньше, чем ты выучил греческий, это полная катастрофа. Все-таки какое-то время нужно. Но если ты к семидесяти годам не смог определиться со смыслом жизни, то тебе и к семистам этого не удастся, и даже если она будет бесконечной, ничего не получится. Если у жизни предполагается смысл, то он обязательно будет, при условии, что человеку будет отпущено достаточное для развития время. Если бы мы были бессмертны, мы могли бы развиваться бесконечно.

Является ли смерть частью жизни?

Да, она определяет наше отношение к жизни. Не убежден, что если бы я верил в собственное бессмертие, я бы думал, что можно особенно себя не утруждать, потому что впереди у меня – вечность. Наверное, я бы все равно стремился выяснить, как и что; тем не менее сейчас у меня есть дополнительный стимул, потому что я знаю, что если я хочу увидеть какие-то места или прочитать какие-то книги, мне нужно торопиться. Сейчас я вполне здоров, но вечно это продолжаться не может, так что приходится все чаще и чаще устанавливать приоритеты.