Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Ничего бесконечного человек произвести не способен, но фотография, кажется, почти достигла недостижимого. В 1976 году Джон Шарковский, многие годы возглавлявший отдел фотографии в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA), провозгласил – довольно афористично, – что «фотографий сейчас в мире больше, чем кирпичей». В качестве метафоры полноты фраза Шарковского замечательно материальна: она подразумевает, что фотографии – всего лишь вещи, которые, как и все вещи в этом мире, могут быть очень существенными, но в то же время легко заменимыми. Однако количественная оценка, содержащаяся в этом афоризме, представляется сегодня невероятно заниженной. Если учитывать цифровые фотографии (а сегодня их уже нельзя не учитывать), то реальная цифра должна быть на несколько порядков выше – ближе к числу звезд в галактике или нейронов в мозгу. И большинство этих фотографий – позволю себе догадку – наверняка портреты

На протяжении долгого времени фотопортреты не выходили за рамки немногочисленных специфических пространств: их носили в портмоне, вклеивали в паспорта и прочие документы, они присутствовали в полицейских бумагах, школьных ежегодниках, их вешали на стены и ставили на письменный стол, помещали на надгробиях и в объявлениях о разыскиваемых преступниках. Теперь они повсюду: в «Фейсбуке», «Твиттере», в Tumblr, в непрерывно обновляющемся облаке, которое следует за нами, куда бы мы ни отправились. Фотография стала искусством оповещения и методом жизнеописания. С ее помощью можно установить, что мы носили в прошлом году, и рассказать миру, что мы делали прошлой ночью. Но, став вездесущим, фотопортретирование отнюдь не выиграло в художественной силе. Из миллиардов снимков пронзить зрителя или полностью завладеть им и по сей день могут совсем немногие.

До «Фейсбука» существовала фотостудия: комната, фотоаппарат и фотограф. Когда-то давным-давно студийная фотография была существенной частью визуального языка. Как и любой другой язык, она была вездесущей, но в то же время невидимой. Наряду с фотографиями из уголовных дел, снимками места преступления, аэрофотосъемкой и семейными карточками она была частью густой фотографической поросли, системы форм и практик, предшествовавших, а порой и предвосхищавших появление фотографии как общепризнанного вида искусства. В руках величайших студийных фотографов портрет, вне всякого сомнения, был самостоятельным искусством. Но великие портреты могут рождаться и в результате бюрократических процедур, автоматических жестов или случайной удачи.

Студийная фотография всегда рискует показаться банальной – и действительно, большинство снимков, сделанных в эпоху расцвета студийной фотографии, сегодня кажутся механистичными или безынтересными. Тем не менее несколько фотографов оставили нам выдающееся наследие. Одним из таких мастеров был Хашем эль Мадани. Он работал в Сайде, городе на юге Ливана, в течение 50 лет начиная с 1949 года. Начинал помощником еврейского фотографа в Хайфе, а после событий 1948 года уехал в Ливан. Сначала снимал друзей и родственников, а через несколько лет открыл собственную студию – она называлась «Студия Шахерезада» по имени находящегося этажом ниже кинотеатра. С годами он стал ведущим фотографом Сайды. По собственным оценкам, он отснял 90 процентов жителей города. В его архиве осталось около пятисот тысяч фотографий.

Мадани был ремесленником, который делал для жителей приютившего его города жизненно важную работу: он снимал на удостоверения личности и паспорта, фотографировал свадьбы и крестины. Но в то же время это был художник редкого таланта. На его портретах люди сохраняют индивидуальность. В отличие от Ричарда Аведона и Дианы Арбус, он не старался срывать маски и разоблачать тех, кого снимал. Подход Мадани интимный, но не навязчивый. Его работы то виртуозны, то профессионально механистичны – их смысл проявляется, только когда смотришь их помногу.

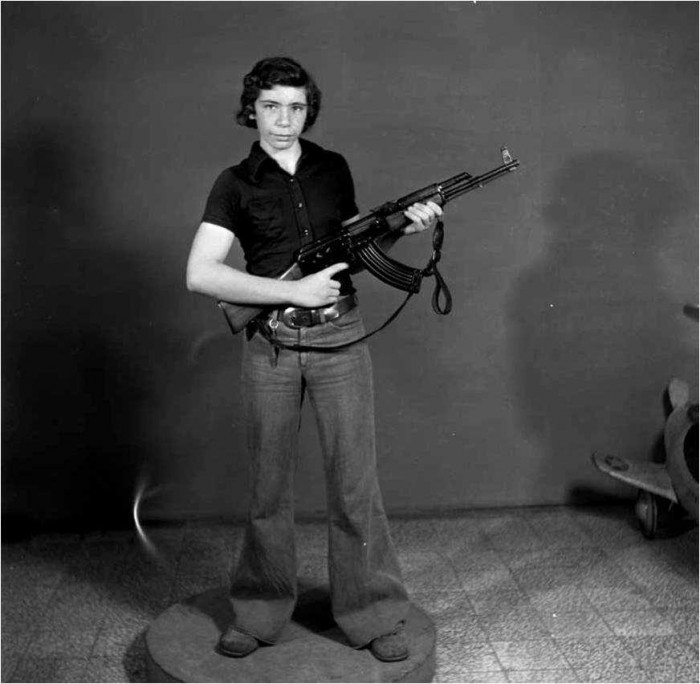

Архив Мадани – это целый город лиц. История гуляет по этим снимкам, как ветерок по комнате с открытыми окнами. По ним можно наблюдать за тем, как постепенно меняется мода. Над студией располагался офис партии «Баас», и политики приходили к Мадани делать предвыборные портреты. Заходили и палестинские боевики. Кто-то похож на солдата, кто-то – на взволнованного ребенка. Боссы из американских нефтяных компаний заглядывают ненадолго и торопливо ретируются. Когда разгорается гражданская война, два агента сирийской разведки находят время, чтобы сделать раскрашенный вручную совместный портрет. На их лицах то же удовлетворение и самоуверенность, что и у банкиров и лавочников эпохи Веймарской республики на фотографиях Августа Зандера.

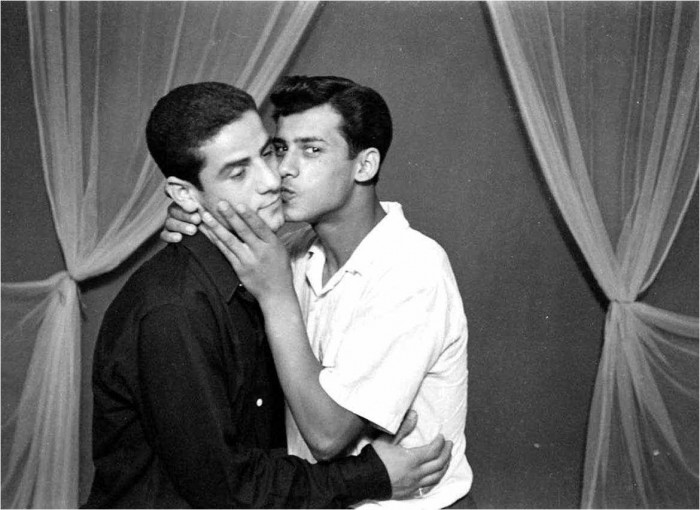

Мадани обычно снимал на фоне светлой простыни или досчатой стены. Иногда, когда он работал не в Сайде, он использовал в качестве задника потертые доски. В любом случае пространство фотографии ограничено, модель находится в уединении. Уединенность для работ Мадани имеет решающее значение. Студия над кинотеатром «Шахерезада» была убежищем, местом, где люди могли ощутить – хоть и не сразу – свободу от жизненных проблем. Мадани снимал именно эту свободу. Люди на его фотографиях играют самих себя в повседневной жизни, пусть и несколько преувеличенно. Они позируют с транзисторными приемниками и картонными женскими фигурами из американской рекламы. Переодеваются в ковбоев и бедуинов, надевают солнечные очки или раздеваются, чтобы похвастаться мускулами. На них куфии, брюки-клеш и американские шляпы «поркпай». Иногда они приходят с гитарами, но гораздо чаще – с оружием. Они показывают знак «виктори», играют с фатой и грустят в день смерти Насера. Боевики очень стараются выглядеть свирепо, люди гражданские разыгрывают «полицейских и грабителей». Иногда они целуются, но только с людьми своего пола: женщины целуют женщин, мужчины – мужчин.

Иногда царящая в студии свобода приводит к проблемам. Взгляните на фотографию жены Бакари (имени мы не знаем, сам же он принадлежал к известной семье в той части Сайды, где жил Мадани). Она, вероятно, тайком пришла в студию Мадани, когда мужа не было дома: тот был ревнив и не разрешал ей выходить из дома одной; мысль, что другие будут на нее смотреть, была ему невыносима. Мадани сделал два ее портрета. Первый – фантазия на бедуинскую тему: она в черной абайе, на голове украшенная драгоценностями шапочка, на плече амфора, чтобы показать браслеты на руках. На втором портрете мы видим современную женщину: на ней белая блуза и черная юбка, голова не покрыта. Видно, что она не привыкла быть объектом внимания для постороннего человека. Она не смотрит в камеру. Мадани говорил клиентам, что всегда фокусируется на глазах, даже на зрачках. Неужели она увильнула? Она не знает, куда деть руку. Скорее всего, Мадани посоветовал ей положить руку на пояс, чтобы лучше получилась красивая линия плеча. Выражение ее лица понять невозможно: может, это вызов, может, покорность.

Когда Бакари узнал, что сделала жена, он сразу же пришел в студию и потребовал, чтобы Мадани уничтожил негативы. Тот согласился только расцарапать их булавкой. Несколько лет спустя Бакари вернулся в студию. Его жена покончила с собой: чтобы избавиться от мужа, она сожгла себя. Он попросил Мадани сделать отпечатки с поцарапанных негативов. Спрашивал, нет ли других негативов, о которых он не знал. Он не требовал их уничтожить. Он хотел взглянуть на нее еще раз.

У отца Хашема эль Мадани, который приехал в Ливан из Медины в Саудовской Аравии, как-то спросили, принадлежит ли фотография к «харам», к сфере запретного. Он ответил отрицательно; фотография – то же самое, что отражение твоего лица в глади пруда. Хотя метафора зеркала давно уже пристала к фотографии всех жанров – еще с тех пор, как Оливер Уэнделл Холмс назвал фотоаппарат зеркалом с памятью, – применительно к портретной фотографии она кажется особенно уместной. Как искусство фотопортрет уникален тем, что художник вынужден полностью подчинять свои интенции желаниям другого. Студийный портрет – это услуга. Фотограф должен оправдать ожидания клиента, поэтому он пытается быть скромным; он шепчет там, где другие кричат. Его успех в немалой степени зависит от настроения и склонностей портретируемого. Помимо технической стороны, искусство портретиста проявляется в непередаваемом стиле.

Большинство студийных портретистов забыты или вообще анонимны. Те немногие, кого помнят, чаще всего получали признание в конце жизни или спустя много лет после смерти. Список этих мастеров невелик. Помимо Мадани, туда входит Майк Дисфармер из Харбор-Спрингс в штате Арканзас, Э. Дж. Беллок из района Сторивилль в Новом Орлеане, да еще Сейду Кейта и Малик Сидибе из Бамако – столицы Мали. Их работы настолько полны жизни, что сквозь изображение буквально дышат место и время. Может быть, список таких мастеров мог бы быть длиннее, но мы не знаем их имен.

Что касается Дисфармера, то его фотографический стиль, возможно, был бесхитростным, как и у Мадани, однако человеком он был по-настоящему эксцентричным. Он родился в 1884 году, его настоящее имя – Майк Мейер, и уже в зрелом возрасте он сменил имя, подчеркнув таким образом презрение к фермерскому делу (Мейер по-немецки – владелец молочный фермы) и желание дистанцироваться от жителей своего родного городка в арканзасских горах. Он держался особняком, одевался как денди и вел себя загадочно. Он утверждал, что на порог родительского дома его принес ураган. Свою первую студию он построил в 1930-х, после того, как его дом разнесло уже невыдуманным ураганом, а всю оставшуюся жизнь посвятил совершенствованию фотопортрета. Один из его помощников говорил, что никто не мог понять, что у него на уме – думай хоть миллион лет.

Беллок был человеком еще более странным. Он тоже был денди, а слухи о том, что он был то ли гидроцефал, то ли карлик, скорее всего, не соответствуют действительности. Он вырос в Новом Орлеане в обеспеченной креольской семье и страстно увлекся фотографией. Со временем она стала его профессией – он работал фотографом для местных транспортных компаний, но даже его коммерческие работы смотрятся так, будто они сделаны для себя. Кроме того, Беллок снимал злачные районы Нового Орлеана в начале ХХ века. Он делал портреты проституток из Сторивилля, узаконенного квартала красных фонарей, снимал опиумные притоны в китайском квартале. Все фотографии этой серии утрачены, зато сохранилoсь 89 сторивилльских портретов. О том, что связывало его с моделями, ничего не известно; возможно, он был вуайеристом, возможно, любовником или другом, а то и просто незваным гостем. Скорее всего, фотографии делались для личных целей. Некоторые утверждают, что их эстетическая мощь связана не с искусством, а со случайными обстоятельствами: благодаря сохранившимся негативам (их в 1970 году нашел и напечатал фотограф Ли Фридландер), фотографии не превратились в поздневикторианскую банальность. Но подобная критика бьет мимо цели: тайна – побочный продукт незнания, а красота – результат случайности.

Новый Орлеан, Ливан, Мали, Арканзас – места, где работали эти фотографы, разбросаны по всему земному шару (жаль, этот список уже нельзя дополнить – было бы замечательно, если бы у нас были такие же фотографии из Порт-о-Пренса, Куэрнаваки, Маската, Либревиля, Палермо и так далее до бесконечности[1. Конечно, у нас есть нечто похожее из Палермо, но это фотографии трупов. Газетный фотограф Летиция Баттилья снимал жертв мафиозных войн в семидесятые годы (см. Letizia Battaglia: Passion Justice Freedom, Photographs of Sicily).]). Появление фотографии демократизировало портретную форму, теперь иметь свой портрет хотели почти все. Но Мадани, Дисфармер, Кейта и прочие работали в эпоху, когда фотография еще не стала частью повседневности. Вся жизнь человека могла свестись к одному снимку – например, для потомков; это сейчас фотография, скорее, показывает, как мы меняемся с годами. Тем не менее неповторимость представленных портретов объясняется не только этим.

В этих студийных фотографиях примечательна степень независимости, которую фотограф дает клиенту. Присутствует некая строгость: фотоаппарат находится не слишком близко, но и не слишком далеко. Портретное сходство зафиксировано, но нет попытки навязать какой-либо формальный прием. Фотографы не облагораживают моделей, как на церемониальных снимках, но и не превращают их в винтики в системе сведений, чем грешит документальная фотография. В их работах царит какая-то открытость. Достаточно посмотреть на собрания этих снимков, и ум воспаряет, связывая между собой картинки, снятые в разное время в разных уголках земли.

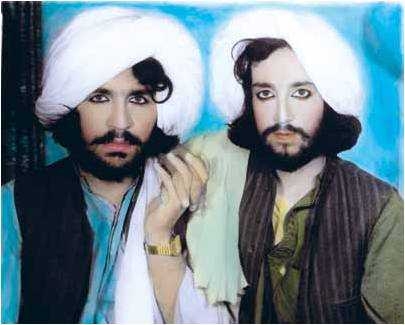

Портреты Мадани наводят меня на мысли о Танжере, где мне доводилось жить. Они напоминают о десятках фотостудий, мимо которых я ходил на работу, – все одинаково малопримечательные, в окнах одни и те же фотографии невест, обвешанных огромными янтарными бусами, все хотят сниматься под туарегов. Сделанные Мадани портреты подростков-боевиков напоминают мне о соблазнительно безжалостном герое фильма Оливье Ассаяса «Карлос Шакал». Глядя на раскрашенные вручную карточки, я думаю о портретах талибов, сделанных в подпольных фотобудках.

Благодаря цветной ретуши моджахеды и агенты сирийской разведки смотрятся необыкновенно чувственно (взгляните на сплетенные пальцы!), но жестокость с их лиц никуда не уходит. Они боевики – и, возможно, убийцы, – но при этом чем-то напоминают индуистских святых.

Царапины на портрете жены Бакари пробуждают в памяти его фотографии обнаженных, лица которых вымараны до черного пятна. Кажется, что поверхность фотографии чем-то проткнули. Неизвестно, зачем Беллок так делал – из ревности, стыда, гнева? Некоторые считают, что из деликатности, чтобы не запятнать репутацию знакомых женщин; кто-то подозревает, что это дело рук его брата-иезуита.

Посмотрите на эту девочку, снятую Мадани в школьном дворе в Сайде в 1948 году. Не знай я, что она ливанка, я бы решил, что она украинка.

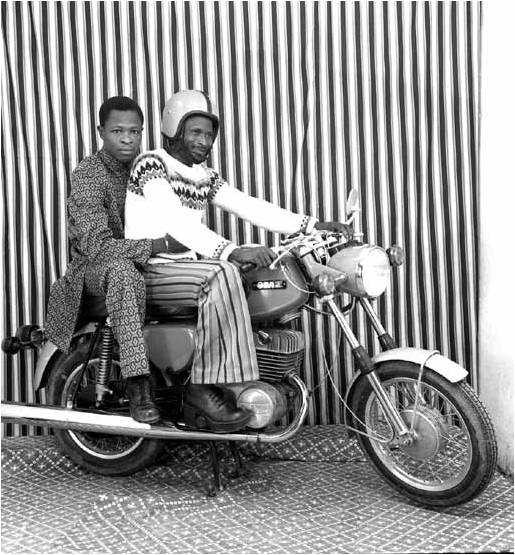

Кейта и Сидибе любили снимать людей на мотоциклах. Эта фотография Сидибе. Мне очень нравится контраст между двумя мужчинами – один в традиционном костюме, второй в брюках-клеш и джемпере; мне нравится, как они сидят: один смотрит на нас, второй улыбается – возможно, чему-то вдалеке? Это Сидибе попросил их сесть именно так или он просто поймал момент?

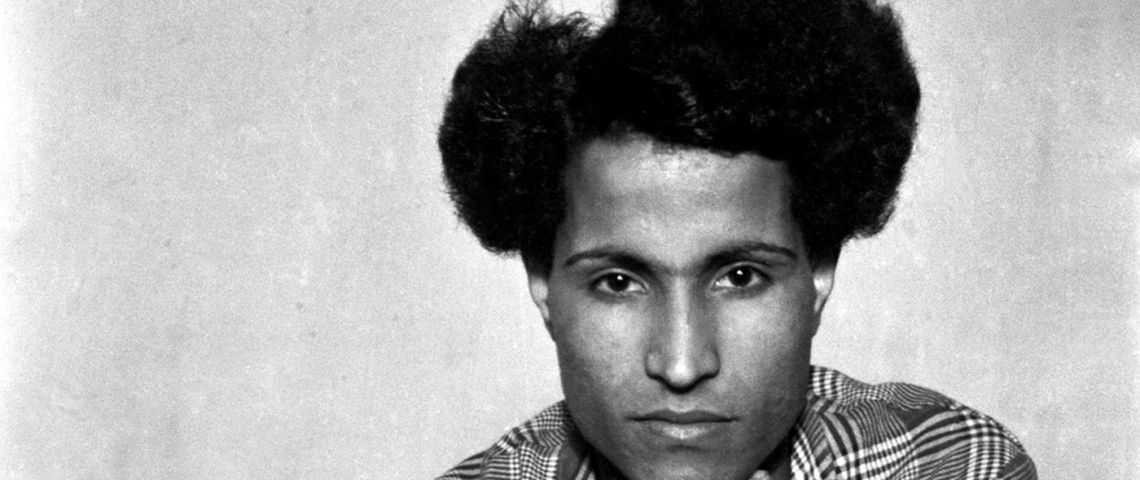

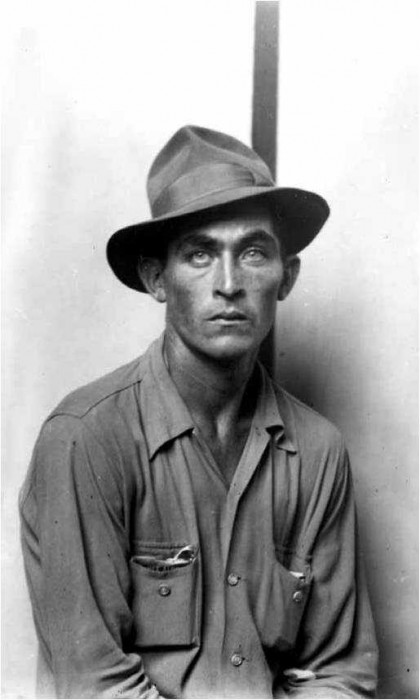

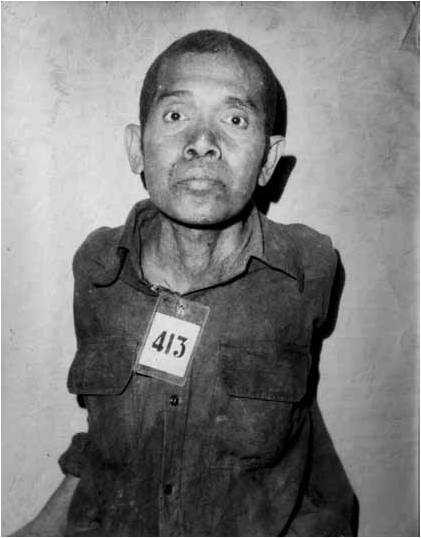

Мы слишком часто думаем, что фотографы – прозрачные сосуды для переноса информации о прошлом, о политике или о художественном замысле. Большая часть современной художественной фотографии вполне оправдывает такой подход: она использует самую простую форму для собственных документальных целей – любительский портрет. В этом случае (хороший пример – работы Тарин Саймон) картинка всегда сосуществует с текстом. Однако этот заранее заданный нарратив ограничивает возможности изображения; иллюстрируя историю, они теряют свою таинственность, бледнеют и становятся пустым местом. Самые интересные фотографии, наоборот, атакуют с флангов. По ним невозможно определить, где проходит линия между замыслом фотографа и внезапным жестом модели. Что было задумано, а что получилось случайно. Но обычно мы все равно думаем, что знаем больше, чем на самом деле. Видим страх или опасность там, где их нет, и не видим там, где они есть. Посмотрите на этих мужчин.

Они счастливы, потому что им скоро на свободу. А теперь посмотрите на этого человека – он скоро умрет.

Этот портрет снят надзирателем тюрьмы Туол Сленг в Камбодже, когда красные кхмеры устраивали там массовые казни. Но поняли бы мы это, если бы не номер на груди?

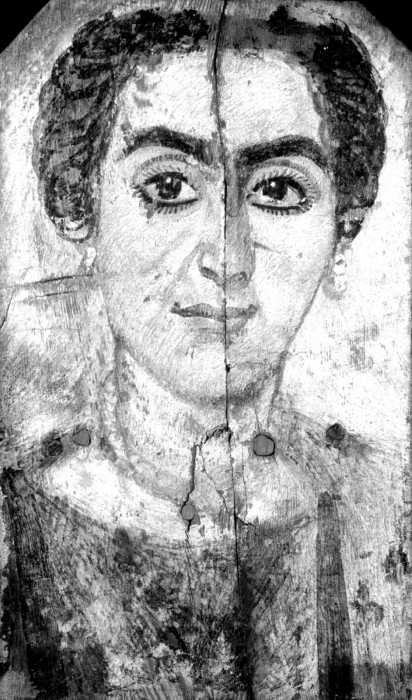

После выхода «Camera Lucida» Ролана Барта ставить знак равенства между фотографией и смертью стало общим местом. Барт утверждает, что смерть вошла в фактуру фотографии, заняв место, освободившееся после упадка религии и ритуала. Сходным образом Жан-Кристоф Байи в книге о фаюмских погребальных портретах сравнивает фотобудку с «чем-то вроде временного саркофага», в котором мы узнаем, что значит «быть собой и ничем, кроме себя». Не в этом ли суть фотопортрета?

Мне нравится идея временного саркофага (хотя я не уверен, что до конца ее понимаю), но еще больше мне нравится уподобление портрета погребальным рисункам. Фаюмские портреты – самые древние из доступных нам. Две тысячи лет назад их нарисовали цветным воском на холсте и тонких дощечках для жителей одного из египетских оазисов. Их клали на мумифицированные тела как маску. На то было две причины: чтобы напоминать об усопшем его родственникам (до похорон мумифицированное тело 70 дней находилось дома) и чтобы была возможность идентифицировать усопшего, когда он будет спускаться в подземное царство. То есть эти портреты являются, строго говоря, паспортами в загробную жизнь. Нам они кажутся одновременно семейными и жутковатыми. Лица сверхъестественно живы – так и ждешь, что они сейчас заговорят. Они смотрят прямо перед собой. Взгляд настойчивый, но не осуждающий. В этом есть некое сходство с нейтральной объективностью на фотографиях в современных удостоверениях личности. Джон Бергер так описывает первое удивление при взгляде на эти портреты: «Представьте: вот кто-то потревожил тишину некрополя, он видит портреты и вдруг цепенеет. Портреты мужчин и женщин никого не зовут и ни о чем не просят, но провозглашают себя – и каждого, кто на них смотрит – живыми! Своей хрупкостью они олицетворяют забытое чувство собственного достоинства».

Живые и преисполненные достоинства – это куда больше, чем бартовский тезис о портрете как свидетельстве и фигуре смерти. Мне кажется, великие студийные фотографы умели передавать именно человеческое достоинство. Как и фаюмские художники, они работали в безвестности. Их искусство было приземленным и небескорыстным. В то же время в нем, очевидно, кроется огромная тайна. Призванные ухватить лишь миг, эти фотографии, тем не менее, вмещают в себя океан времени. Как рисунки на саркофагах, они уходят в вечность. Увидев их хоть раз, ты не можешь стереть их из памяти.