Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

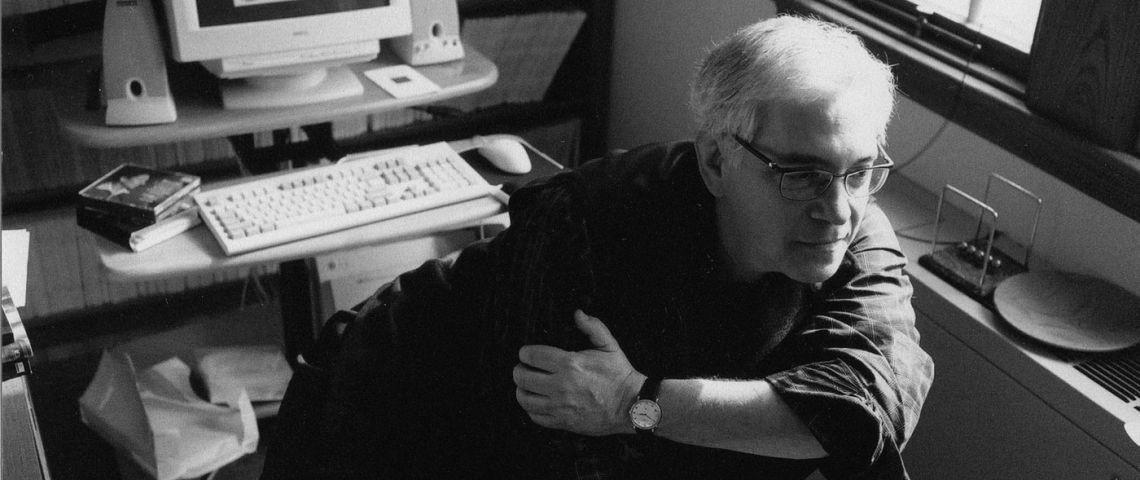

Постепенно надо привыкать к мысли, что и в университетах можно встретить философов. В особо редких случаях они работают на философских факультетах; бывает, что они профессора и даже профессора философии, как бы странно это ни звучало. Более того – некоторые из них понимают, что известная странность в этом есть. Редкий человек стремится преодолеть эту странность, попытавшись показать, что «профессор философии» – это вполне возможное, а не внутренне противоречивое словосочетание. Редкий человек в данном случае – американский философ греческого происхождения Александр Нехамас (род. 1946), который встретил нас в глубинах Принстона вином и угощениями и, хотя никогда прежде с нами не встречался, сразу был готов говорить о деле.

«Само собой разумеется, что надо читать, учиться, думать, изучать Платона и так далее, но ты же не собираешься заниматься этим всю жизнь?» – сказал ему двадцать лет назад удивленный и разочарованный отец, один из богатейших банкиров Греции.

Оказавшись в Америке, Александр Нехамас до 30 лет думал, что сначала нужно заработать много денег, чтобы потом проводить время на собственной яхте за интеллектуальными беседами, размышлениями и чтением, однако, согласившись ассистировать одному из лучших в мире знатоков Ницше Вальтеру Кауфману, он задержался в Принстоне, где и остается до сих пор в должности профессора философии и сравнительного литературоведения.

Его книгу «Ницше: жизнь как литература» многие и сейчас считают одной из лучших интерпретаций Ницше – по крайней мере, в англосаксонском мире; его размышления о Платоне и Сократе внесли свежесть в дискуссии о значении античной философии и убедили многих, даже необразованных скептиков, что Платон не остался где-то там в древности, а до сих пор пребывает у нас в будущем. Его интерпретация философии как искусства жизни убедила даже меня, что и об этом можно говорить интересно. Самым непонятным мне кажется его интерес к массовой культуре – например, к эстетике телевидения – но, возможно, всего и не следует понимать.

Хорошая философия балансирует между литературой и наукой, но Нехамас – это голос, который заставляет вспомнить: хорошая философия ближе к хорошей литературе, чем к науке. Может быть, именно поэтому он называет себя эстетом и философским космополитом, одновременно живущим в нескольких местах.

Я не знаю, почему Александр Нехамас стал одним из первых пяти человек и единственным философом, получившим в 2001 году полуторамиллионную премию фонда Эндрю У. Меллона за выдающиеся достижения в гуманитарной области, но в обосновании сказано, что «внеся большой вклад в изучение Платона, обратившись к Ницше, Фуко и эстетике поп-культуры и сделав центральной осью своей работы интерпретацию, он демонстрирует, что философия увлекательна и важна».

На мой вопрос, что общего у Сократа и Ницше, он ответил: «То, что они незабываемые».

А. Р.

Вы философ?

Раньше можно было так сказать. Теперь сказать, что ты философ – это практически уже форма самовосхваления. Смотрите: вас спрашивают, филолог ли вы, и вы отвечаете, что да. Физик? – Да. Философ? Здесь сразу же предполагается, что вы ставите себя выше других людей. На этот вопрос трудно ответить положительно, потому что такой ответ подразумевает, что я не только интересуюсь определенными вещами, но и веду определенный образ жизни.

Где произошла перемена? Что случилось?

В классической античности или даже в XVIII веке можно было с легкостью назвать себя философом. Сегодня, в силу огромного разрыва между тем, что ты делаешь и кто есть ты сам, называть себя философом – значит либо просто характеризовать себя как профессионала в определенной области (что мне не особенно хочется делать), либо утверждать, что ты ведешь особый образ жизни, а утверждать это я готов далеко не всегда. Словом, да: мне бы хотелось думать о себе как о философе.

Что значит быть философом?

Для меня это значит, что ты интересуешься некоторыми общими вопросами касательно того, что такое человек и как ему следует жить – если на такой во-

прос, конечно, вообще можно дать хоть какой-то ответ. Однако вопросы, которые ты перед собой ставишь, и ответы, которые ты на них даешь, на самом деле в каждодневной жизни определяют, кто есть ты сам. Я не думаю, что философ – это просто такая работа.

Вы говорите, что философствование влияет на повседневную жизнь. Не могли бы вы привести пример?

Некоторое время назад я перечитал «Будденброков» – книгу, которую когда-то очень любил, но давно уже не открывал. На этот раз фигура Томаса Будденброка показалась мне невероятно жизненной, особенно когда в какой-то момент он говорит, что ему нечего ждать от будущего. И потом он продолжает, заявляя, что все награды в жизни получаешь именно тогда, когда вся твоя энергия, все твое желание двигаться дальше уже испарились. Мне показалось, что он обращается непосредственно ко мне, однако раньше, когда я читал эту книгу, мне так не казалось. И я подумал, что это просто потому, что я стал старше, что теперь я знаю, что значит достичь своих пределов. Но потом я понял, что отчасти это произошло действительно потому, что я стал старше, приобрел какой-то опыт, однако сам этот опыт довольно сильно определялся тем, что все это время я читал Томаса Манна, думал о Ницше и пытался понять, почему жизнь стоит того, чтобы ее прожить, даже если ты не знаешь, что ты делаешь и на каком основании ты делаешь то, что ты делаешь. То есть я понял, что Томас из «Будденброков» показался мне невероятно жизненным, потому что все это время я читал о нем в «Будденброках», читал о Гансе Касторпе в «Волшебной горе» и об Адриане Леверкюне в «Докторе Фаустусе», читал Ницше и читал Платона. Все это сделало меня человеком, который продолжает двигаться вперед, не будучи уверенным в основаниях, исходя из которых он это делает, и поэтому я обнаружил Томаса в самом себе: в философских вопросах, с которыми мне приходилось иметь дело, отражались взгляды на жизнь, с которыми я знакомился в процессе своих философских занятий.

Связь с повседневной жизнью все равно остается неочевидной. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под повседневностью?

Мне стало понятно, что вот есть такой персонаж, как Будденброк, уничтоженный нерешительностью и сомнениями, есть другой персонаж, Ганс Касторп, которому удается, при всей его нерешительности, так или иначе жить дальше, и есть еще один герой книги, который пишет всю эту прекрасную музыку, однако в процессе уничтожает сам себя. Во всех них явлена та же структура личности, какую я в качестве факта повседневности наблюдаю в самом себе. Она была выстроена для меня или мной, потому что я всем этим интересовался. То есть благодаря интересу к жизни, которую человек проживает, не будучи при этом уверенным, что живет правильно, я сам стал человеком, живущим именно такой жизнью.

Почему же вы тогда встаете утром и продолжаете жить? Чего ради?

А почему вы думаете, что для того, чтобы продолжать жить, требуется что-то еще, кроме этой вот неуверенности? Из-за нее-то как раз и встаешь утром, потому что знаешь, что можешь сделать что-то, чего другие сделать не могут.

Что бы вам хотелось сделать?

Общего ответа дать не могу – может, мне хотелось бы стать хорошим философом. (Смеется.)

Что значит для вас «интересное»? Или даже так: за счет чего нечто становится интересным?

Думаю, все как раз наоборот: не что делает для меня какой-то феномен интересным, а когда я начинаю интересоваться чем-то – так должен звучать вопрос. А я проявляю интерес, когда я чувствую, что та или иная вещь мной еще не исчерпана, что в ней есть что-то еще, чего я пока не вижу и что мне очень хочется увидеть.

Ваш ответ предполагает, что у вас есть опыт исчерпания каких-то вещей. Интересно, что же вы исчерпали?

Мы чувствуем, что нечто исчерпано, когда у нас пропадает интерес. Дело не в том, что какой-то феномен оказывается объективно исчерпанным и поэтому я его пропускаю. Дело в том, что он меня больше не привлекает, хотя кого-то другого вполне может привлечь. Уверен, что и у вас такое было: вот вам всегда нравился какой-то автор или поэт или какое-то кино или определенный режиссер – и вдруг вы посмотрели его работу, а она вас никак не задела. Иногда в связи с этим чувствуешь даже какое-то освобождение – например, со мной это случилось, когда я вдруг почувствовал, что Герман Гессе мне больше не нравится. (Смеется.) А иногда это печалит. Но это не означает, что исчерпан сам объект – я не думаю, что это вообще возможно. Думать, что ты можешь нечто исчерпать, значит приписывать объекту совершенно определенный набор черт и утверждать, что ты до мельчайших подробностей изучил каждую из них.

Кстати, а почему вам больше не нравится Гессе?

Юм где-то говорил, что молодежи всегда будет нравиться один и тот же поэт – кажется, он утверждал, что это Гораций, людям среднего возраста – другой (например, Овидий), а старики всегда будут любить Тацита. Он полагает, что разные гуморы, разные возрасты требуют разных авторов. Мне кажется, что в каком-то смысле Гессе очень хорош для молодых читателей, особенно для юношей. Там есть ощущение тайны, которое заставляет тебя думать: здесь есть что-то, чего я не понимаю; а потом ты снова смотришь на это и думаешь: может, что-то там и есть, но мне-то до этого какое дело? (Все смеются.) Ну и потом, когда тебе 18 лет, круто читать книги, в которых ничего, кроме глубокомысленных разговоров, не происходит. А потом просто становится скучно.

Ваша отсылка к Юму подразумевает, что люди разного возраста должны интересоваться разными вещами. Вы действительно думаете, что интересы с возрастом меняются – или все-таки дело не в возрасте?

Юм воспринимает возрастные изменения как некие закономерные процессы, я же считаю, что с возрастом просто накапливается опыт, который превращает тебя в иного, чем прежде, человека. Это другая сторона того, что я говорил о Манне: раньше я не мог в полной мере оценить того, о чем пишет Манн, а теперь могу, потому что я стал старше и приобрел какой-то опыт. Однако сам этот опыт был сформирован чтением Томаса Манна.

Почему вы решили заниматься философией, что вас побудило к этому?

Две вещи. Во-первых, в юности я был очень толстый (по крайней мере, мне так казалось), поэтому мне нужно было уметь что-то, чего все остальные делать не умеют. А во-вторых, мне хотелось освоить латынь Нового времени, поэтому я взял «Этику» Спинозы, чтобы учить язык по ней, и обнаружил, что я вообще не понимаю латинский текст, который читаю, – и я решил, что мне обязательно нужно освоить то, в чем я не смог сразу разобраться. Так все и определилось – свою роль сыграли случайность и снобизм.

А в чем здесь снобизм?

Ну, я не мог показать себя в спорте, поэтому решил стать интеллектуалом, чтобы на этом поприще разбить своих одноклассников.

Получилось?

Я с ними примирился. Сейчас я общаюсь со старыми друзьями на равных, никакого превосходства над ними я не чувствую, но в то же время знаю, что я могу делать что-то, чего они не могут, так же как они умеют что-то, чего я не умею. Эта разница в способностях, опять же, во многом определила мой собственный подход к философии. Именно это я и подразумеваю, когда характеризую себя как перспективиста, или эстета: человека, который видит разные типы совершенства, разные пути осуществления чего-то. Их нельзя распределить иерархически и сказать, что вот это лучше, чем это, что зарабатывать много денег лучше, чем быть хорошим писателем, или что быть великим актером лучше, чем быть композитором. Довольно и того, что ты велик в том, что ты делаешь.

В чем смысл жизни?

Бессмысленно выяснять, в чем он состоит, – смысл жизни надо создавать, и для разных людей он разный. Здесь я опять воспользуюсь аналогией с искусством, для меня она очень важна. Шедевры можно создавать очень по-разному, единственное недопустимое в данном случае – это тривиальность. Два шедевра может не роднить между собой ничего, кроме того, что оба они – великие произведения. В искусстве, в отличие от других институций и практик, только это и нужно: все больше и больше разных способов достижения величия. Нам нужен Рембрандт и нам нужен Пикассо, нам нужен Бах и нам нужен Шенберг, нам нужен Пруст и нам нужен Гомер, а после этого нам хочется еще какую-нибудь великую книгу, которая не была бы похожа ни на что из уже написанного. Цель здесь не в том, чтобы определить суть романа, а в том, чтобы сделать роман максимально разнообразным, чтобы у нас были разного рода романы. Думаю, то же самое верно и в отношении человеческой жизни.

Но почему мы тогда спрашиваем о смысле жизни?

Ну, потому что это важный вопрос. Наверное, именно про смысл жизни мне следовало бы сказать, когда вы спросили, чем занимаются философы – я просто еще не знал, что такого рода выражения допустимы в нашей беседе. Есть люди, для которых смысл жизни в том, чтобы вопрошать о смысле жизни. Смысл жизни в данном случае – общий термин для множества вопросов, которыми задаются философы.

Вы говорите о жизни как об эстетическом феномене, обладающем определенной элегантностью, связностью, собственным стилем и т.д. Неужели помимо эстетики нет ничего, что наделяло бы жизнь смыслом?

Это правда, порой я впадаю в крайность и начинаю думать, что нет ничего важнее красоты и элегантности, все остальное не имеет значения. Но это очевидным образом не так, потому что нам приходится жить в обществе, с другими людьми, приходится соблюдать определенные общие правила, благодаря которым мы только и способны функционировать как общество, правила, которые заставляют нас уважать других, не дают нам, так сказать, на них оттаптываться, не дают нам использовать других ради достижения каких-то своих целей. Думаю, что без этого минимума, который обычно называют моральным отношением или общественными обязательствами…

Но как от вашего перспективизма и эстетизма перейти к этому моральному отношению?

Это трудно сделать, хоть я и пытался. Не знаю, получилось ли у меня. Может, это просто буржуазный предрассудок, определенный моим воспитанием, но я убежден, что жизнь и отдельные люди – это все-таки не произведения искусства. Когда я рассуждаю об этом, я хочу сказать, что мы в большей степени похожи на произведения искусства, чем принято думать, и что такие вещи, как эстетические качества, элегантность, красота, общая организация, гораздо важнее для жизни, чем мы склонны признавать. Я не хочу сказать, что другие ценности, особенно моральные, не относятся к вещам, наделяющим нашу жизнь смыслом. Я просто думаю, что жизнь, посвященную, например, исключительно поискам справедливости, тоже хорошей не назовешь.

Но как от перспективизма, которого вы придерживаетесь, перейти к каким-то моральным ценностям и правилам?

Когда я говорю, что жизнь можно по-разному наделять смыслом, я вовсе не имею в виду, что любая жизнь является поэтому осмысленной. Когда я говорю о плюральности и перспективизме, я имею в виду, что когда мы обнаруживаем пример благой или великой жизни и сходимся на том, что да, вот это благая жизнь, из этого не следует, что величие и благость какой-то другой жизни будут определяться теми же чертами. Я просто описывал какой-то один набор черт. Но некий минимум общественного или морального сознания тоже необходим. Мне не представить, как мы могли бы жить в обществе, где эстетические достижения хотя бы просто признаются, если бы у нас не было этих моральных обязательств. Поэтому я не думаю, что одно исключает другое. Перспективизм вступает в силу только тогда, когда мы начинаем обсуждать величие.

Однако ясной связи между моральными и эстетическими феноменами нет, поэтому создается впечатление, что вы описываете параллельные миры.

Они не параллельны. Один предполагается раньше другого, один следует за другим. Чтобы вообще жить в обществе, мы первым делом должны соответствовать каким-то минимальным условиям. Точно так же произведение искусства, для того чтобы быть произведением искусства, должно соответствовать каким-то минимальным условиям – например, быть картиной, или пьесой, или музыкальным сочинением. Чтобы создать произведение, нужно следовать определенным правилам, но никаких правил достижения величия в искусстве не существует.

Вы говорите, что можно прожить и плохую жизнь. Что это за жизнь?

Вы то и дело требуете, чтобы я сформулировал общие критерии, а я все время сопротивляюсь этому, потому что в этом отчасти и состоит моя философская позиция. Я не могу дать вам общее описание, которое имело бы хоть какой-то смысл.

Но, может быть, тогда вы приведете пример плохой жизни?

Допустим, я скажу, что примером плохой жизни является жизнь Джеффри Дамера. Пример слишком очевид-

ный – это все равно что сказать «Гитлер», но тем не менее. Джеффри Дамер жил в Милуоки, штат Висконсин, – он похищал юношей, насиловал их, зверски убивал, а потом съедал их тела. Когда его поймали, холодильник у него в квартире был забит человеческим мясом. Вот вам пример плохой жизни.

А что в этой жизни плохого?

Ну, прежде всего то, что ему самому она счастья не приносила – он сам об этом говорил. В философском же смысле можно назвать две причины. Первая состоит в том, что есть какая-то правда в псевдокантианской убежденности, что нельзя относиться к людям только как к средствам для удовлетворения собственных потребностей. У этого императива нет никаких метафизических оснований (хотя Кант стал бы с нами сейчас спорить) – они не вытекают из нашей рациональной природы или из чего бы то ни было другого. Скорее, они определяются необходимостью жить в безопасности и в гармонии со всем остальным миром, потому что иначе мы просто не выжили бы. Мне этот императив представляется гипотетическим общественным условием. Ничего большего я в нем не вижу. Не думаю, что категорический императив, о котором писал Кант, вообще существует, но похоже, что общество просто не существовало бы, если бы у нас не было возможности предотвратить такие формы эксплуатации человека человеком, к каким прибегал Джеффри Дамер. Вторая причина сводится к аргументу о всеобщей обозримости, и следует из него ровно то же самое. Если бы каждый действовал, как Джеффри Дамер, вы бы не сидели сейчас здесь со мной и не обсуждали бы философию. Все ваши усилия были бы направлены на то, чтобы убивать других и самому остаться в живых.

Вот этот аргумент я никогда не понимал. Учителя нам обычно говорили, что нельзя ходить по газонам, потому что если все начнут ходить по газонам, никаких газонов не останется. В результате никто по газонам не ходил, а мы с товарищами – ходили, и с газонами ничего не случилось. На чем вообще основана эта гипотеза?

Лучше ее сформулировать так: «если каждый был человеком, способным это сделать». Даже если бы они этого не делали, но были бы людьми, на это способными, мы не смогли бы им доверять. Тогда как я сейчас в целом доверяю людям.

На каком основании?

На том основании, что они в большинстве своем не кажутся способными на такие поступки. Вы спросите, почему я в этом так уверен. И я отвечу, что на основании собственного опыта. Я вижу, что люди обычно так не поступают, поэтому Джеффри Дамер – это нечто из ряда вон выходящее, и поэтому определенные периоды в истории человечества, когда люди проявляют необыкновенную же-

стокость друг к другу, выделяют как эпохи ужасающие.

Что общего между Сократом и Ницше?

Многие не поверят, но мне кажется, что главная их общая черта в том, что они оба незабываемые. Они пришли в философию, в культуру, в историю и взглянули на вещи абсолютно иначе, чем было принято до них. Им удалось оставить след едва ли не на всем, к чему они прикасались. Скажем, Сократ, как я его понимаю, приходит и говорит людям: нельзя объяснять свои действия тем, что так все делают. Нужно привести убедительные для всех доводы в пользу того, что действовать нужно так, а не иначе. В этом я с ним как раз не согласен, но это поразительно хорошо обосновано, и, что еще интереснее, он, похоже, сам следовал своим принципам (по крайней мере, Платон его жизнь описывает именно так). Его самого нельзя оторвать от его взглядов – именно поэтому он как личность незабываем. Нечто очень похожее я вижу в Ницше, хотя его жизнь, наверное, не настолько соответствует его же принципам, как у Сократа, но тоже близка. Под жизнью я не имею в виду просто биографию – я имею в виду персонаж, представление о котором складывается на основании его работ. И это представление о человеке, живущем в соответствии с принципами или идеями, которые Ницше-автор выражает в своих сочинениях. Не все философы такие, но именно такие философы больше всего меня интересуют.

Как бы вы описали отношения между Ницще-автором и Ницще-персонажем?

Я непрестанно думаю об этом с тех пор, как закончил свою книгу. Я заявил, что Ницше – это одновременно Сократ для его собственного Платона и Платон для его собственного Сократа. Сразу и то и другое.

Но как они связаны? Мне видится некий порочный круг в том, что он является персонажем, строящим жизнь на основании правил, заданных в сочинениях, персонажем которых он сам является.

Прежде всего должен сказать, что мы совершаем огромную ошибку, когда разделяем жизнь и творчество, потому что под жизнью мы здесь понимаем ту часть жизни, которая не является творчеством, а творчество постулируем как нечто отдельное. Когда я говорю, что Ницше является персонажем, который проживает жизнь в соответствии со своими же принципами, меня меньше всего интересуют повороты его биографии. Скорее, меня занимает вопрос о том, насколько убедительным оказывается образ Ницше, возникающий из чтения его работ, – можно ли представить себе, что этот персонаж ведет определенного рода жизнь, понятна ли мне эта жизнь, вызывает ли у меня эта жизнь восхищение. То, что она меня восхищает, не значит, что я собираюсь ее повторить – конечно, нет. Если она меня восхищает, значит, я воспринимаю ее как правдоподобную, значит, мне понятно, что человек, придерживающийся тех же взглядов, что и Ницше, окажется интересной и цельной личностью.

Вы рассуждаете о жизни Сократа и Ницше как о специфически эстетическом феномене. Почему вас вообще интересует жизнь, а не одно только мышление?

Разве мышление не является частью жизни?

С исторической точки зрения тут можно спорить. В любом случае жизнь как всеохватное понятие возникла в определенный момент и с определенными целями. Почему вы прибегаете именно к понятию жизни, а не к понятию мира, души, сознания или чего-то еще?

Меня все они интересуют, дело не в отсутствии интереса. Философски значимым для меня является то, что идеи, которые выдвигают философы, можно совместить и выстроить так, что мы сможем представить себе человека, живущего в соответствии с этими идеями. Потому что идеи – это в каком-то смысле орудия для жизни. Если за ними стоит цель помочь в проживании этой жизни (жизни в широком смысле), то какой тогда вообще смысл в идеях?

Что вы имеете в виду под жизнью?

Жизнь – это то, благодаря чему ты определяешь, может ли некий набор философских идей создать понятный и убедительный человеческий характер или образ жизни, который можно вести, – даже если я не принимаю этих идей, я мог бы представить, что такой образ жизни возможен. Если взгляды, которые выдвигает философ, не образуют в моем представлении такой общности, я начинаю думать, что здесь что-то не так с самой философией. Поймите меня правильно: я не спрашиваю, удалось ли Ницше прожить жизнь в соответствии с собственной философией. Я спрашиваю, имеет ли вообще смысл жить в соответствии с идеями Ницше. Вызовет ли такая жизнь мое восхищение? Всегда можно спросить почему.

У вас есть собственные мысли?

Иметь собственные мысли гораздо труднее, чем обычно думают. Время от времени они у меня появляются. Собственные мысли не в том банальном смысле, что некая мысль является моей, потому что я ее думаю, а мысли стилистически мои собственные.

Благодаря чему эти редкие мысли можно считать действительно вашими?

Чтобы разъяснить их, вы не сможете просто сказать «Нехамас полагает, что это так», потому что так думал Ницше, или потому что так думали Сократ и Платон, или потому что эта точка зрения поможет заработать больше денег и будет способствовать успеху. Чтобы разъяснить, почему Нехамас думает так, а не иначе, вам придется сказать, что он придерживается этих взглядов, потому что он, кроме того, считает истинным x, y и z, и в то время как его позиция прекрасно совмещается с x и y, с z возникают некоторые проблемы, разрешение которых делает позицию Нехамаса интереснее и богаче. Иными словами, одной из причин, по который Нехамас так думает, является сам Нехамас и больше никто.

Вы говорите, что иметь собственные мысли очень трудно. Какого рода усилий это требует?

Как человек вообще приходит к собственным мыслям? Пытаясь понять что-то, пытаясь исправить ошибки, изложить дело так, чтобы другим это тоже стало ясно. Иногда в процессе сталкиваешься с чем-то своим. Никакой метод тут невозможен – точно так же, как я не могу задать правила для создания хорошей картины, а могу только перечислить правила создания живописи (этим правилам учат в Академии художеств). Многие из ваших вопросов равносильны вопросу о том, как создать шедевр. На этот вопрос я бы ответил так: пойдем покажу. Я бы взял, скажем, автопортрет Рембрандта, поставил бы его перед вами и сказал, что вот так шедевры и создаются. И что бы вы после этого сделали?

Я бы начал размышлять.

Вы можете размышлять сколько угодно, но очевидных выходов из этой ситуации два. Один сводится к тому, чтобы попытаться скопировать этот конкретный шедевр, а второй – к тому, чтобы пойти учиться живописи. Если следовать второму пути, то в один прекрасный день вы сможете создать собственное полотно, которое ничем не будет напоминать Рембрандта, но которое, тем не менее, будет шедевром – если вам повезет, если вы талантливы и если вы приложили достаточно усилий. Если же вы будете просто копировать исходный шедевр, у вас никогда ничего не выйдет. Единственный путь сделать это – делать что-то другое.

Вы сказали, что вам хотелось бы прожить собственную жизнь. Какая смерть в наибольшей степени соответствовала бы вашей собственной жизни? Какой конец был бы в полной мере вашим?

Конец по-настоящему замечательной жизни должен наступать максимально поздно, уже после физической смерти. Хорошо прожитая жизнь должна продолжать влиять на мир и после того, как ты умер.

Что случится с вами в момент смерти?

Я перестану существовать как живое тело.

Недавно у нас была замечательная беседа с ребятами из «Гугла». В течение получаса, несмотря на все мои жесткие вопросы, им удавалось отстаивать материалистическую теорию: они утверждали, что они суть комбинация нервных импульсов и общественного влияния, до тех пор, пока мы не дошли до точки, в которой им пришлось согласиться, что эта позиция шизофренична, поскольку тогда придется признать, что их сознание им что-то там говорит. Когда вы говорите о себе, вы имеете в виду себя как живое тело или что-то, чего вы не знаете?

Мне кажется, что выражение «что-то, чего я не знаю» только запутывает проблему, потому что я могу думать о себе и как о живом теле, и как о чем-то, чего я не знаю. Когда вы их разводите: здесь живое тело, а здесь что-то, чего я не знаю, то «что-то, чего я не знаю» начинает означать «то, о чем я вообще не имею никакого понятия», что-то, что является для меня тайной. Но с этим же не обязательно соглашаться. Можно согласиться с тем, что я думаю о себе как о живом теле, и в этом теле есть масса того, чего я не знаю. То есть предложенная вами альтернатива не является альтернативой: можно думать и так и так. Я не считаю, что я прозрачен сам для себя, и когда я говорю «я», это «я» может относиться к разным вещам. Потому что, в конце концов, мы живем в обществе, принадлежим к разным социальным группам, и то «я», которое беседует с вами, совсем не обязательно совпадает с тем «я», которое общается со студентами.

Вам важно думать о самом себе?

Я много думаю о себе – может быть, больше, чем следовало бы. Раньше я думал о себе как о некоем неразложимом единстве, и в этом я был неправ – надо было знать себя лучше. Теперь я думаю о себе по-разному. Мне не кажется, что когда я перемещаюсь из контекста в контекст, я должен демонстрировать полное постоянство или следовать одним и тем же принципам поведения или даже мышления, если уж на то пошло. Я стараюсь думать по-разному, когда беседую со студентами, когда разговариваю с вами, когда общаюсь со своими коллегами – аналитическими философами и когда я рассказываю широкой публике о пользе гуманитарных наук. И я мыслю по-разному, когда покупаю себе одежду и когда флиртую с красивой женщиной. Я чувствую по-разному во всех этих случаях, и не всегда можно сказать, благодаря чему удается сохранить идентичность во всех этих контекстах. Но я надеюсь, что если собрать все эти контексты, то можно будет обнаружить стилистическую и нарративную связь – в ней и следует искать единство. Единство – это не что-то отдельное, а способ связи разных сторон. Каждый раз, когда я думаю, кто я, я прихожу к мысли о человеке, который находится в процессе становления, а не является уже кем-то, не образует исходной точки.

Что вам интересно в данный момент вашей жизни?

Сейчас я думаю о красоте. Меня, конечно же, не интересует, что такое красота. Мне интересно, что с нами происходит, когда нечто нам кажется прекрасным, – это совсем другой вопрос, потому что здесь речь не идет об онтологии, мы не обсуждаем красоту как качество, чему-то присущее. Меня больше интересует психология ума.

И что же вы обнаружили?

Я обнаружил, что Платон прав. Единственный способ определить красоту – это назвать ее объектом любви, и это, естественно, означает, что самость, субъективный элемент всегда будет частью этого определения. Платон ошибается, заявляя, что красота выводит нас на какой-то другой уровень – к формам или куда-то еще. С одной стороны, он был абсолютно прав, отмечая, что красота всегда двигает нас куда-то дальше. Признать нечто прекрасным – значит обнаружить в себе желание сблизиться с этим нечто, и это возвращает нас к теме интереса, которую мы обсуждали с вами раньше. Признать нечто прекрасным – значит прочувствовать, полюбить это нечто и решить, что имеет смысл посвятить этому чему-то, будь то вещь или человек, хотя бы часть своей жизни; это значит признать, что ты не получил еще всего того, что эта вещь или этот человек могут тебе дать. Примерно то, что Стендаль называл «обещанием счастья».

А вы сам – красивый?

Люди нередко находят меня красивым.

А вы сами?

Я пытаюсь стать красивым.

То есть вы пытаетесь все глубже и глубже влюбиться в самого себя?

Да. Любить самого себя – очень серьезное дело, это совсем не то же самое, что нарциссизм.

А как полюбить себя?

Я стараюсь это сделать, занимаясь тем, чем я обычно занимаюсь. Пытаюсь что-то понять, пытаюсь о чем-то писать, пытаюсь прийти к собственным идеям, потому что единственный способ добиться того, чтобы тебя воспринимали как прекрасного, это выделяться среди вещей своего вида. Быть красивым – значит быть видимым на фоне других вещей. Быть красивым – значит серьезно отличаться от того, что тебя окружает.

Не могли бы вы описать идеальный день философа?

У меня несколько таких дней было. После того как долго себя мучаешь, пытаясь что-то продумать или написать, после того как обнаружишь, что у тебя ничего не получается, несмотря на неустанные попытки, когда уже впадешь по этому поводу в глубочайшую депрессию (а срок сдачи статьи или дата выступления тем временем неотвратимо приближается) и когда ты уже чувствуешь, что если ты себя как-то не выразишь, тебя просто разорвет, – вдруг (щелкает пальцами) ты получаешь способность выразить все то, что хочешь выразить, не можешь уже думать ни о чем другом, и то, что ты пишешь, пишется уже не потому, что ты это как-то направляешь, а потому, что оно само так пишется. В этом состоянии ты уже сам не свой, ты переживаешь невероятную экзальтацию, мысли появляются одна за другой в какой-то своей последовательности, которую тебе самому порой трудно уловить, но последовательность эта абсолютно правильная. Потом я, может быть, пойму, что все эти мысли ничего не стоили, и буду недоволен результатом, но сам момент, когда это все происходит, – это вершина философской работы и философского счастья.

Имеет ли это какое-то отношение к тому, что Платон описывает как мысль-молнию, просто вспыхивающую в какой-то момент?

Она не просто вспыхивает, потому что ей предшествуют все эти мучения, предшествует долгий процесс чтения, появления каких-то половинчатых мыслей, которые вроде бы есть, но которые я не знаю, как закончить, – все это необходимые условия. Вы наверняка помните историю про Бертрана Рассела, который, будучи студентом в Кембридже, вышел купить коробку табака и на обратном пути вдруг подкинул ее в воздух с криком: «Бог ты мой! Онтологический аргумент логически непротиворечив!» Со мной такого никогда не случалось, мне требуется огромное количество усилий; между удачей и этими усилиями огромная пропасть, и благодаря чему она преодолевается, я не знаю.

Почему вы смотрите телевидение?

Потому что оно хорошее.

Что хорошего вы в нем находите? Телевидение способствует деградации, развращает…

Я в принципе в это не верю, потому что я много раз видел, как этот аргумент выдвигают в отношении других форм и жанров – например, в отношении романа. Ровно те же доводы, которые приводились десять лет назад против телевидения, в XVIII и XIX веках выдвигались против романа. Роман затягивает, роман способствует изоляции, он разрушает внимание – все, что мы слышим сейчас, говорилось в XVIII веке о чтении, когда средний класс начал читать самостоятельно, а не в собрании, причем читать романы, а не Библию. Был такой немецкий проповедник, которого я люблю цитировать: «Чтение – хуже, чем пристрастие к табаку, вину или к картам. Любитель чтения в большей степени зависим от своего пристрастия, чем курильщик, пьяница или заядлый игрок. Эти читатели читают где только могут, они читают даже в туалете, и стоит им только закончить одну книгу, как они тут же начинают следующую. Стыд и позор!» В отличие от Библии, которая читалась медленно (на то, чтобы прочитать ее полностью, уходило около пяти лет, и как только ты заканчивал, можно было начинать заново), роман прочитывается за неделю, ты его откладываешь и начинаешь читать следующий. Все это воспринималось как признак деградации; кроме того, такое чтение было приватным занятием, ты предавался ему наедине с самим собой. Я этому аргументу не верю. Я не говорю, что людям следует смотреть телевидение, но если смотреть его с умом, можно найти вполне достойные вещи.

Что вы ищете в телевидении?

Мне кажется, что в хороших телешоу задействован совсем другой способ описания человеческого характера, чем тот, который задействован, скажем, в романе. В классическом романе XIX века или в романах с потоком сознания вроде джойсовского или прустовского мы, как правило, видим одного или нескольких героев во всей их глубине; мы ощущаем, что их заводит, если можно так выразиться. Телевидение (в лучших его образцах, конечно) показывает нам человеческий характер совершенно иначе: глубоко никто не копает, зато мы видим огромное количество аспектов, сторон жизни отдельного человека. В сериале, посвященном, например, какой-нибудь больнице, мы видим, как врач общается со своими студентами и как он отдает всего себя, чтобы научить их тому, что сам умеет, потом мы видим, как он обращается с собственной женой – грубо и довольно сексистски, потом нам показывают, что со старыми школьными друзьями у него до сих пор есть какое-то соперничество, однако он с ними довольно мягок и так далее. Мы видим человека с разных сторон. Мы знаем всех этих персонажей довольно поверхностно, однако у нас есть возможность увидеть их в разных ситуациях, соответственно, перед нами встает задача попытаться собрать все это вместе – точно так же, как мы собираем самих себя, как я говорил раньше. И когда пытаешься это сделать, невозможно прийти к какому-то единому пониманию человека, невозможно вынести относительно него никакого суждения, нельзя назвать его ни плохим, ни хорошим. Но именно так нам чаще всего и даны люди.

Ну и что?

Если роман тебя не удовлетворяет и ты спрашиваешь себя, зачем я должен это читать, если я никогда никого похожего не встречаю в жизни и никогда не общаюсь с людьми так, как это описывается в романах, то телевидение оказывается иным и довольно интересным способом описания человека. В большинстве своем телепродукция отвратительна по качеству, однако сколько романов было написано на этом свете? В семидесятые годы XVII века книжный магазин в Лондоне зафиксировал в своем каталоге 12 тысяч романов, сейчас их миллионы. И сколько из них хороших?

Совершила ли философия какой-нибудь прогресс за последние две с половиной тысячи лет?

А история возведения зданий проделала какой-нибудь прогресс? Вот у нас есть сирийские гробницы, вот есть Парфенон, есть римские храмы, есть готические церкви, есть дворцы XVIII века и есть памятник Вашингтону и статуи Ленина – а есть ли прогресс? И да и нет. Можно понять, почему позднейшие памятники были бы невозможны без более ранних, но нам же не хочется отказываться от более ранних, потому что у нас есть более поздние. Думаю, что в философии та же ситуация. В каких-то вещах она достигла прогресса, но только слово «прогресс» здесь приобретает несколько иронический оттенок. Досократики поставили массу вопросов, которые в конечном счете стали частью физики – сначала у Аристотеля, а потом и в современной космологии. То есть прогресс был: вопросы сначала переформулировали в той форме, в которой на них стало возможно вообще дать ответ – но в этот момент их задавали уже не философы. Есть масса психологических вопросов, которые первыми подняли философы, но которые в конечном счете нашли разрешение, когда психология стала отдельной наукой. В этом отношении философия – просто примитивная наука.

А есть ли философия, которая не является примитивной наукой?

Та, что имеет дело с вопросами о смысле жизни. Так мне кажется.

Можно ли, посмотрев на историю западной философии, выделить какие-то условия, при которых становится возможным появление нового мыслителя?

Вряд ли вы ожидаете, что я дам вам ответ на этот вопрос. Это все равно что спрашивать, откуда берутся великие философы. Их появление, конечно же, обусловлено – в том смысле, что без гностиков, без Платона и Аристотеля, без стоиков и скептиков Плотин не был бы Плотином, но всех этих предшествующих философов недостаточно для появления Плотина. Нельзя же сказать, что из-за них появился Плотин. Если бы его убили в младенчестве, вряд ли кто-то другой сделал бы то же самое, что и он. То есть никакой неизбежности здесь нет, и поэтому в появлении оригинального философа должна оставаться какая-то тайна. Оригинальный философ в вашем смысле мало чем отличается от того, что я называю великим философом, а никакой теории величия у нас нет.

Если говорить о выдающихся философах, на которых вы обратили внимание, мне кажется знаковым то, что никто из них не был связан ни с какими институциями. Почему?

Это гениальный вопрос, он касается того, что меня действительно беспокоит. Я могу только ответить, что если мне удастся сделать то, что я хочу, даже принадлежа к институции, я покажу, что жизнь, к которой они стремились, то, как они думали, может сочетаться с принадлежностью институции.

То есть в принципе вы считаете, что в словосочетании «профессор философии» есть смысл?

Конечно, я же являюсь профессором философии. Но философ ли я, я не знаю. Однако быть выдающимся философом и принадлежать к институции нелегко. Те, кто меня интересуют, в какой-то момент прекратили отношения с институциями – Сократ бросил работу, Монтень перестал быть мэром Бордо, Ницше ушел из университета. У Витгенштейна было шизофреническое отношение – он, сам будучи философом, всем говорил: никогда не становись философом, нет ничего хуже; ему были отвратительны университеты, но он так и не отказался от кафедры. Если бы романы писали преподаватели, обучавшие бы написанию романов так же, как сейчас учат философии, ничего бы не вышло. Надо найти баланс между следованием правилам и решимостью делать вещи иначе, по-своему.

Можно ли научиться философии?

Да, но не хорошей философии.

Чему можно научиться в философии?

Примерно тому же, чему и в геометрии. Тому, что уже является основой, тому, чем интересовались люди, какие вопросы задавали, какие соображения выдвигали. Разговаривая обо всем этом, ты пытаешься демонстрировать на примере, что значит заниматься этими вопросами. Но невозможно рассказать, как заниматься философией, рассказать, как это делается. Мне кажется, что заинтересовать философией можно только на собственном примере.

Полагаете ли вы, что общество должно платить за философию?

На Западе это происходит. Должно ли общество содержать Сократа, который не давал этому обществу покоя, то и дело жаля его, как овод? Возможно, что да, но я не могу представить себе, что это когда-нибудь произойдет. Не могу представить себе общество или институцию, которые хотели бы критики и которые в качестве одной из своих целей ставили бы отмену или радикальное изменение самих себя.

Какая польза от философии? Может, лучше без нее?

Вероятно, можно сказать, что философия – это атавизм, который скоро отомрет, как говорил Ричард Рорти. Я не думаю, что она отомрет – философия слишком хорошо устроилась в профессиональном смысле. Нужна ли обществу философия? В узком значении, в каком она понимается в университетской системе и академическом мире, без нее спокойно можно обойтись. Но я не думаю, что можно обойтись без той философии, в которой нет никакого прогресса, которая занимается смыслом жизни. Я думаю, что Уилфред Селлер, которого повторяет Рорти, прав, утверждая, что «философия в самом широком смысле слова занимается тем, как вещи в самом широком смысле этого слова держатся вместе в самом широком смысле этого слова». В этом смысле я не думаю, что мы можем обойтись без философии.

Какую книгу вы посоветовали бы прочесть молодому человеку, который хочет познакомиться с философией?

Со светлой головой или среднему? Человеку со светлой головой – «Государство» Платона, среднему – «Менон» Платона. (Смеется.) Нет лучшего философа для начала, чем Платон. Ницше может увлечь, но если начать с него, получаешь совершенно неверное представление о том, что значит заниматься философией. Нет ничего лучше диалогов Платона, они не только рассказывают о философии, философия там свершается, философствование в них превращено в драму, там есть и теория, и сама точка встречи с философией. Диалоги больше всего похожи на личного учителя философии. Не могу представить себе ничего лучшего для начала, чем Платон.