Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Чтобы изучать общественное мнение, нужен факт существования общества, в котором иногда бывает консенсус по каким-то вопросам, а иногда мнения расходятся. Плюс нужен консенсус по поводу того, что мнение общества вообще кому-то интересно. Все вышеперечисленное могло возникнуть только в буржуазном обществе, когда множество социальных групп с крайне сложными отношениями между собой и внутри себя сменились относительно ясной и простой структурой. Нет-нет, не в том смысле, что Маркс на все сто прав и есть только эксплуататоры, эксплуатируемые, а между ними невнятная прослойка. Дело в другом: победившая буржуазия с ее культом всеобщего и рационального захотела увидеть общество простым, проницаемым разумом, считываемым и обсчитываемым. Так возникла социология – не служанка буржуазии, а ее дитя. И дитя выжило даже там, где никакой буржуазии уже не было.

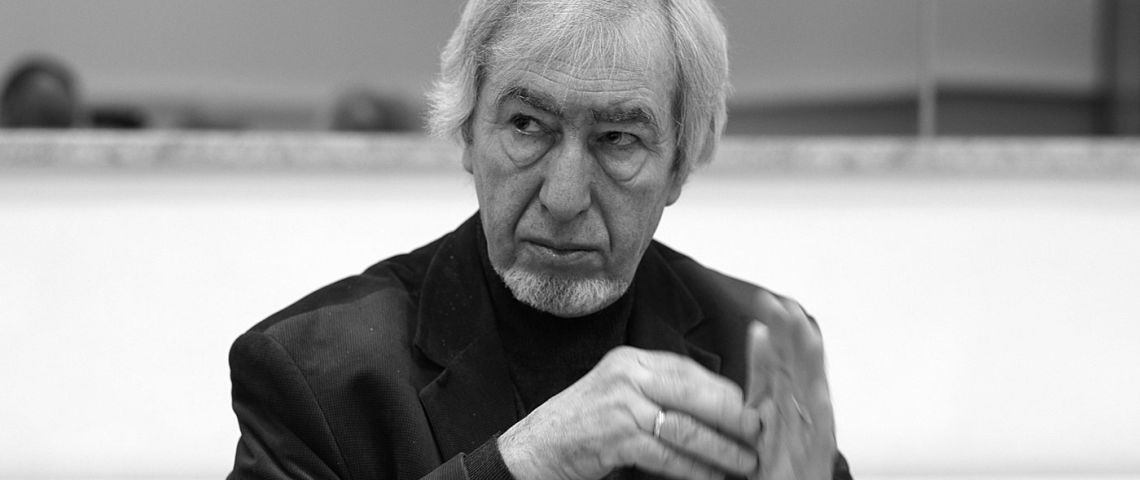

Алексей Левинсон занимается тем, что многими воспринимается с большим подозрением. Прежде всего, его профессия, как бы заново возникшая в СССР в конце шестидесятых, никогда не устраивала власти. Результаты социологических исследований власти вроде бы нужны – если она совсем не рехнулась (что происходит время от времени, надо сказать), – но неприятны. Социологи могли бы поведать ей что-то и повеселее – но если социологи настоящие, вряд ли они будут это делать. Получается нехорошо для власти: и без объективных данных вроде бы никуда, и с ними тоже грустно. Виноваты – социологи. Общество тоже не слишком жалует прикладных социологов. Про неприкладных, теоретических социологов общество обычно не знает – а узнает, так равнодушно оставит в покое. А здесь нет – какое-никакое, но все же зеркало. Зеркало обычно неприятно. Тот, кто зеркало изготовляет и подносит к лицу обывателя, сильно рискует.

Оттого в гнилые времена, вроде нынешних российских, прикладным, «полевым» социологам несладко – да и немного их осталось в стране на самом деле. Не одолевшие многочисленные соблазны не в счет – они вроде так называемых журналистов из НТВ или RT. Чтобы костяк, позволяющий профессии сохраниться и воспроизводить работников для будущего, выжил, нужны – уж простите за старомодность – героические примеры. Алексей Левинсон является таковым.

Героизм тут не в том, чтобы говорить правду или не бояться, – с этим в России еще не полная катастрофа. Героизм в том, чтобы несмотря ни на что мыслить рационально, неромантично, следовать здравому смыслу и установлениям собственной профессии – то есть идти против цайтгайста (извините за несоциологический термин), который сегодня состоит из эмоциональности, задушевности, националистического романтизма, хорошо темперированного безумия, тотального невежества и непрофессионализма.

Сложно сказать, почему у одних это получается, а у других нет. В качестве гипотезы замечу, что Левинсон мыслит шире практической социологии – исторически больше, культурно больше. Он все-таки из того времени, когда знание было залогом свободы в очень несвободном мире, в котором, кстати говоря, социология, это дитя буржуазии, умудрилась уцелеть в статусе сироты.

Кирилл Кобрин

Насколько я понимаю, когда впервые начали исследовать общественное мнение, это делали для того, чтобы им было легче управлять. Вы разделяете такую точку зрения?

Нет.

Для чего же тогда стали исследовать общественное мнение?

Насколько я знаю, история opinion polls в Соединенных Штатах началась с того, что пытались предсказать результаты выборов. Это интересовало, во-первых, политиков, во-вторых, публику. Политики, естественно, стараются влиять на исход выборов, но я бы не считал это тем, что сейчас так часто называют манипуляцией общественным мнением.

Но Гэллап прямо говорил, что нельзя завоевать умы людей, если не знать, что они думают.

Да, но завоевать умы и влиять... Во всяком случае, в контексте сегодняшних дискуссий деятельность политиков, которую можно назвать попыткой влиять на общественное мнение, считают легитимной. Это дело политика – добиваться победы своей партии, своего кандидата, своей линии.

А под влиянием на общественное мнение обычно подразумевается деятельность, которая если не противозаконна в строгом смысле, то во всяком случае нарушает какие-то моральные правила. Общественное мнение должно, так сказать, существовать само по себе. Его можно изучать, но им не следует манипулировать.

Но тогда зачем его исследовать?

В адрес людей такой профессии, как у меня, очень часто слышатся обвинения в том, что мы или сами манипулируем общественным мнением, или даем возможность им манипулировать. Если считать, что имеется система взаимодействия общества и его мнения с какими-то специализированными группами: политическими, идеологическими и так далее, которые неким образом влияют на мнение общества, то да, мы внутри этой системы. Но мне был бы еще интереснее взгляд на совокупность, где и профессионалы, которые что-то там знают и умеют, и граждане – это части одной системы. Тогда мы могли бы сказать, что внутри этой системы имеет место саморегуляция. И тогда один из элементов этой саморегуляции – это службы по изучению общественного мнения.

А вы не допускаете, что статистические исследования вторичны по отношению к возможным манипуляциям? То есть даже результаты тех исследований, которые делают не по заказу, все равно нужны только для того, чтобы с ними потом что-то делать. Как в шутке о том, что есть ложь, наглая ложь и статистика...

Я бы сказал, что если в этой шутке есть какая-то доля сатиры, которую в нее хотел вложить автор, то количество злоупотреблений ею в моей практике так велико, что смысл давно, так сказать, исчерпан. Эти высказывания я постоянно слышу от людей, которые стремятся подорвать доверие к статистике или к социологии. Но ведь такого рода попытки, если они не исходят от очень наивных людей, не невинны. Все разговоры о манипуляциях следуют со стороны людей, которые сами хотели бы каким-либо способом манипулировать – через общественное мнение или еще как-нибудь. Люди, которым просто интересно, что же происходит в обществе, не скажут, что это манипуляции – они скажут, что это информация. Да, любой информацией можно злоупотребить, даже книгой Льва Толстого.

Скажите, у вас нет чувства, что в последнее время российское общество сошло с ума?

А! У меня не чувство – я знаю точно, что такую точку зрения выражают очень часто. Лично я, относясь серьезно к словам, думаю, что действия или процессы в обществе в терминах психиатрии оценивать неправильно.

Но российское общество находится действительно в даже для него самого неизвестном состоянии. Тут важно сказать, что те, кто говорит, что общество сошло с ума, имеют в виду, что в обществе развиваются некие патологические состояния. А люди, которые сами находятся, так сказать, в некотором особенном состоянии, свое состояние, наоборот, оценивают как процесс выздоровления, как процесс возвращения к чему-то, что и должно было быть. Я имею в виду те чувства, которые здесь называются патриотическими, чувства, в общем-то, позитивные – гордость за свою страну, гордость за своего лидера, за достижения... Но нужно давать себе отчет, что это мы так смотрим на эти вещи, это мы так чувствуем, а за пределами нашей страны, может быть, даже весь мир это понимает по-другому. «Это они ошибаются, а мы на самом деле правы. Мы понимаем, что мы имеем право, скажем, на то, чтобы Крым вошел в состав России, мы имеем право защищать людей, которых мы считаем соотечественниками за пределами нашей страны…» И так далее.

А что характерно для этой непонятной ситуации?

Самое простое, на что можно сослаться, – это на широко известный показатель, который у нас называется словом «рейтинг президента». Это результат распределения ответов на вопрос: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность такого-то на посту таком-то?» Обычно этот вопрос задается в наших опросах одним из первых, и на него практически с самого первого момента появления Путина на вершине российской политической структуры 60% дали ответ, что одобряют. Само по себе это было достаточно удивительно: люди тогда не знали этого человека, но уже одобряли его деятельность, а далее, на протяжении всего времени пребывания Путина на посту президента, премьер-министра и опять президента, этот показатель никогда не опускался ниже 60%. Такого история не знает. Это очень интересно.

Кстати, на протяжении теперь уже почти года этот показатель находится на высоте от 80 до 88%. В истории путинского рейтинга такое было всего однажды, когда была осуществлена акция в Грузии в сентябре 2008 года, – тогда мы зарегистрировали тоже 88%. И 88% было в 2014 году. И вот с тех пор – что опять-таки беспрецедентно даже для истории этого рейтинга – с высоты 80 с лишним на обычный для Путина уровень 60–70 он не спускается. Не спускается потому, что этот рейтинг на самом деле выражает не личные достижения Путина. Главное в том, что общество находится в состоянии, я бы сказал, сверхконсолидации. Любое общество в какой-то степени стремится к консолидации, но в некоторые периоды это стремление особенно высоко.

А что в этом рейтинге непонятного?

Рейтинг – всего лишь показатель температуры на градуснике. Это знакомый прибор, ничего в нем особенного нет. Необычно то, что происходит в социальном теле. С одной стороны, это то, что в учебниках социологии будет на какой-нибудь четвертой странице: в обществе, которое видит себя во враждебном окружении, растет интеграция. Но это все, я бы сказал, довольно тривиально. Не тривиально то, что это происходит не с маленьким обществом, а со страной, где живет почти полтораста миллионов человек. Чем вызвана такая реакция, не до конца понятно.

Сравнительно легко понять реакцию некоторых элитных групп, которые, скажем, в 2012 году пережили шок от внезапно возникших в Москве движений антиструктурного, протестного характера, поскольку все время в сознании этих элитных групп маячил признак оранжевой революции. А затем, когда на Украине начались события, революция, эти параллели обострились и были приняты серьезные меры по купированию протестных движений.

Гораздо менее понятно именно поведение общества в целом, потому что здесь реакция тоже очень острая. То, что я сейчас скажу, – это гипотеза, которая еще должна быть доказана. Гипотеза состоит в том, что российское общество – об этом мы знаем с большой долей надежности – внимательно следило за событиями в Москве.

Вы имеете в виду в 2012 году?

Да, конец 2011-го и 2012 год. То, что сейчас называется Болотной площадью в широком смысле. Мы знаем, что около 40% россиян, а может быть, и больше, с вниманием относились к событиям в Москве. Понятно, одна сторона – это была московская публика, которая вышла на площадь, а другая сторона – ее назвать одним именем очень трудно, но можно употребить слово «истеблишмент». В общем, речь шла о противостоянии людей и системы, а те 40%, о которых я говорю, не были, так сказать, скрытыми сторонниками Болотной. Это были люди, которым было крайне интересно, чем обернется это противостояние. И в случае победы, так сказать...

Какие формы могла иметь эта победа? Весьма вероятно, что вот эта часть российского населения встала бы на сторону этих сил, у которых даже имени толком нет. «Болотная» – это же очень условное имя. На чем можно основывать такое предположение? Когда в конце 80-х – начале 90-х годов в России существовало под своим собственным именем демократическое движение, оно порой получало поддержку большинства россиян. Предположим, это была номинальная поддержка, но поддержка глубоко, так сказать, прочувствованная. В дальнейшем демократическое направление развиться не сумело, демократические лозунги, принципы, силы были дискредитированы, но ведь это не значит, что внутри социума исчезли те потребности, которые демократия могла бы удовлетворить. И вот я думаю, что носитель этих потребностей – это значительная часть населения, которая смотрела, так сказать, куда повернется дело. Это дело обернулось полным поражением Болотной, что стало ясно уже во второй половине 2012 года. Начались процессы, которые приходится называть психологическими терминами: ресентимент, какое-то разочарование и так далее. Это был, в общем, достаточно глубокий кризис в общественной мысли и, если угодно, в общественном мнении. И в момент, когда фактически от имени российского государства были совершены действия, которые для публики с такими внутренними настроениями должны были быть абсолютно неприемлемыми, произошло парадоксальное. А именно: они были приняты.

Что касается рейтинга Путина, то если он с примерно 60% дошел до 85%, то эти 25%, если я правильно догадываюсь, пришли из этого лагеря. Это были люди, которые были во многом недовольны происходящим в стране, хотели бы перемен с вектором, который был когда-то указан оранжевой революцией, – в общем, с вектором демократического и в этом смысле прозападного развития. И эти люди переменили свою политическую ориентацию на прямо противоположную. Такое бывает нечасто.

Когда я встречаюсь с понятием «общественная мысль», у меня это обычно вызывает большие сомнения, потому что общество не мыслит – мыслят отдельные люди, да и то редко.

Должен сказать, что я не пользуюсь этим выражением. Общественное мнение и общественная мысль – это метафоры. Но дело в том, что общественная мысль – это метафора одной профессиональной группы: философов, социальных философов, историков, а общественное мнение – это метафора, которой пользуется другая профессиональная группа.

Вопрос о том, существует ли общественное мнение, дискуссионный. Есть редукционистский подход, согласно которому есть отдельные люди, и у каждого из них – свое мнение.

Утром одно, вечером другое.

Да, утром одно, а вечером другое. В этом смысле изучать нечего. На это можно сказать, что никакой погоды не бывает: вот мы вышли, сначала был дождик, потом было солнце, да? И где тут погода? Нет никакой погоды, и всю метеорологическую службу надо уволить.

Математическая модель метеорологии – очень сложная вещь. Там ошибок даже больше, чем в социологии. То есть вы выбрали очень простой пример, потому что там ясно, что ничего не ясно. А есть ли модель социологическая?

Да. Но я не говорю, что есть математическая модель общества. Я говорю, что есть метеорологические бюро и есть профессия. У нее есть свои правила, и она действует. Ее услуги, в частности, платные. Вы можете заказать прогноз погоды. Если у вас своя авиакомпания, то вы будете пользоваться прогнозами, которые выдает соответствующая служба.

Безусловно.

Без этого вы не поднимете свои самолеты в воздух. Правда же? Так вот, точно на таких же основаниях существуют во всем мире развитая, как ее называют по-английски, industry: opinion polling, изучение общественного мнения путем опросов, и marketing research, исследование рынка. И это очень большие деньги.

Вернемся к началу вопроса. Если метеорологическая служба нужна для того, чтобы поднимались или не поднимались в воздух самолеты, то вот эти большие деньги для исследования общественного мнения – для поднятия каких самолетов или для остановки каких процессов они платятся?

Ну, большие деньги вкладываются, честно говоря, не в то, что мы с вами называем социологией. Большие деньги вкладываются в marketing research.

Вы этим тоже занимаетесь?

Да. Наше агентство живет на то, что мы проводим маркетинговые исследования. Это есть основная и подавляющая часть денег, которые мы зарабатываем, на эти деньги мы проводим те исследования, которые широко известны потому, что мы их публикуем. Если нам заказывают исследование про подсолнечное масло, детские подгузники, или дамское белье, или шины низкопрофильные, то этих данных, кроме заказчика, не видит никто. Когда мы спрашиваем людей: «Вы одобряете или не одобряете деятельность Путина?» – нам этого никто не заказывал.

Это ваша инициатива?

Это наша инициатива, да. И таких вопросов мы задаем приблизительно 140–150 каждый месяц.

Вы сопоставляете мнения, высказанные одними и теми же людьми, но разумный человек ведь не может одновременно думать и так, и так, и так. Если это все же так, то какова ценность взаимоисключающих мнений?

Вы сейчас заговорили о проблеме, которая меня больше всего интересует в последнее время. В самом деле, изучение общественного мнения, которое у нас называется количественным методом, основывается на такой, скажем, позитивистско-картезианской посылке, которая далее в политической культуре Европы была реализована в виде демократической нормы one man, one vote – один человек, один голос. Один человек не может проголосовать за двух разных кандидатов на выборах. Не может быть, что он этого захочет, и такова концепция общественного устройства: у него только один бюллетень. Примерно из этого исходит и методология массового опроса. Вам предлагают три ответа, но выбрать вы можете только один. Вот я сейчас сижу на своем рабочем месте, здесь проходят фокус-группы, я знаю, что один человек может сначала сказать одно, а к концу дискуссии переменить точку зрения. И это неинтересно. Интереснее, что он одновременно может думать две вещи. И это не патология. Так работает сознание. Я утверждаю, что вы сейчас думаете две и более вещей про меня и про наш разговор, и я думаю более чем две вещи про наш разговор.

Вопрос в том, какая из них актуализирована в нашем диалоге. У нас есть правила, которые стоят над нами. Они не внутри нас, они над нами. Эти правила требуют, чтобы мы сейчас общались с вами вот на этом уровне. Что-то изменится – и мы с вами будем общаться на другом.

Теперь я бы хотел перейти к тому, что касается состояния общества – не вообще каких-то людей, а того, что касается нынешнего российского общества. Самое важное из того, что мы наблюдаем, – это ощущение своей полной правоты, радости, гордости и так далее при осознании неправоты и злобности, зловредности, злокозненности тех, кто нас окружает. Такая довольно стройная, так сказать, система взглядов очень легко выявляется с помощью массового опроса и других средств. Эта конструкция сосуществует с другой, где взгляд на вещи, как мне кажется, тот, который в этом журнале является нормой, да?

Ага.

Так, как смотрят на войну, как смотрят на мир другие, как смотрят на происходящее в России, – эти мнения известны российскому обществу. Они ведомы, они в нем присутствуют. Но сейчас работа общественного мнения находится в заглушенном состоянии. Для того чтобы увидеть существование этих мнений, нужны специальные, так сказать, средства. Не в смысле гипноза, наркоза или особых методов допроса – я говорю о профессиональных инструментах.

Я сказал о двух этажах, а этих этажей, конечно, на самом деле гораздо больше. Примеры этого сейчас есть в довольно большом количестве в российской прессе. Это состояние сознания людей, оказавшихся в условиях гибридной войны в восточной части Украины. Людей, которые не могут выбрать лояльность к одной из сторон – по разным причинам. У них две лояльности. Опять же, много личных причин для этого: не знаю, погиб ребенок или, наоборот, брат воюет. Опять-таки, это не патология. Это бедственное состояние общества и человека. Но если мы становимся в позу наблюдателя, мы видим, как в одном сознании уживаются вещи, которые, казалось бы, абсолютно невозможны. Человек принимает сторону и этих, и тех, а они в это время убивают друг друга. А потом, может быть, он сам вынужден будет взять в руки оружие и стрелять и в ту, и в другую сторону. Такое тоже бывает. Или получить пулю и оттуда, и отсюда. Вот это да, это чудовищно. Слава богу, внутри России сейчас люди не гибнут, но что, в сознании больше чем одно содержание? Что, эти содержания остро конфликтны? Да, конечно. Что, этот конфликт каким-то образом должен будет разрешиться? Да, конечно. Кстати сказать, это и есть самая главная загадка.

Как он разрешится?

Да. Загадка, над которой думают не только социологи. Старая площадь здесь недалеко, и Кремль тоже, и я убежден, что там именно над этим думают очень много. К сожалению, боюсь, что хорошей гипотезы ни у кого нет, уж не говорю о точном знании, потому что это беспрецедентно. Гражданская война вроде как у нас есть в опыте; это ужасный опыт, но он есть. И есть литература, в том числе художественная, которая как-то описывает, как люди из этого постепенно выходят. То есть похожее где-то что-то было, но вот в таком виде – не было, и как это разрешается и что надо делать, я не знаю.

А внутри этой непредсказуемости насколько близка, как вам кажется, революционная ситуация в России, когда низы не хотят и так далее?

Дело в том, что низы хотят.

И верхи могут?

(Думает.) Ну, пока они демонстрируют что могут. Одна из причин такого, я бы сказал, респекта к Путину заключается в том (я говорю о причинах, которые люди называют сами), что Путин в ситуациях, казалось бы, безвыходных, находит выход. В частности, присоединение Крыма многими расценивается как такой ход, который Путин вдруг нашел. Поскольку это было сделано быстро. Это не Курильские острова, по поводу которых давным-давно идет тяжба, тут вдруг раз – и все. В один ход. И что самое главное, он поступил вопреки воле Запада и Соединенных Штатов. И это российским общественным мнением ценится необычайно высоко. Собственно, это и есть самое главное в истории с Крымом. Не приобретение этих курортов, не приобретение военно-морской базы, и даже не то, что не дали американцам на этих курортах сделать свою базу. Это все слова, это рационализация, так сказать, задним числом. Самое главное – мы сделали то, что, как они все думали, нам не позволят. А Путин рискнул и выиграл.

А насколько верхи вообще интересуются общественным мнением?

Это вопрос очень сложный, у меня нет хороших средств это узнать.

Когда журналист сказал Дику Чейни в связи с войной в Ираке: «Но 75% американцев против этой войны», тот посмотрел на него и сказал: «So?» – «Ну и что?»

Да. Мы регулярно публиковали информацию о том, что с определенного момента российское общество было против войны в Чечне. Но война продолжалась так же, как и тогда, когда ее поддерживали. Я не думаю, что это сказалось, скажем, на поставках оружия... И хотя считается, что Ельцин был непопулярным лидером, он в этом качестве управлял страной на протяжении двух или трех лет уж точно. И опять же, я не думаю, что это ему сильно мешало управлять.

Ведь в отличие от той ситуации, в которой от общественного мнения зависит, выберет ли она на следующих выборах президента Дика Чейни, ситуация в России несколько иная. Здесь институциональных средств воздействия общественного мнения на руководящие инстанции не существует. С другой стороны, я с Путиным не знаком, но говорят, что те, кто окружает Путина, в высшей степени внимательно следят за рейтингом – в том числе и тем, который публикует Левада-центр. Есть мнение, в том числе и у либеральной публики, что мы специально накручиваем этот рейтинг, чтобы угодить Кремлю.

Я тоже такое слышал.

Да. И что мы это делаем за деньги. Все это покоится на идее, что этот рейтинг для Кремля важен. Стоит спросить почему, и на этот вопрос, строго говоря, ответить нелегко. Но я могу догадываться, что для взаимоотношений Путина с теми, с кем ему приходится иметь дело, рейтинг – это капитал, который у него есть, а ни у кого из них нет. И это его делает в чем-то сильнее. Но я ни разу никого из них в глаза не видел, поэтому я не знаю.

Конечно, мы не можем сказать, кто правит или как в Кремле принимают решения, но тем не менее само сознание того, что народ тебя поддерживает, которое, в частности, создается и вашими рейтингами, влияет на то, как они принимают решения?

(Думает.) Очень многие говорят, что российская власть пошла по пути популистских решений. Наверное, это так; может быть, совершается какой-то довольно сложный обмен. Часть решений, которые принимаются и не могут не приниматься, обществом воспринимаются негативно. И тогда другие решения, так сказать, помогают удержать какой-то баланс. Многие экономические решения воспринимаются негативно. Начиная с того, которое было принято не Путиным, а задолго до него, что образование и здравоохранение перестали быть полностью бесплатными. Можно сказать: да, здравоохранение и образование платные, но зато по телевизору показывают старые советские фильмы. Одни и те же люди очень рады тому, что показывают эти фильмы, и очень печалятся по поводу платы за лечение... Это пожилая часть населения. Но она – очень важная часть российского общества и российского общественного мнения. Пожилые люди доминируют.

Пенсионеры?

Пенсионеры тоже, но еще некоторое время назад можно было говорить, что это люди, выросшие в Советском Союзе. Сейчас это уже просто по возрасту не так, но это люди, которые, скажем так, воспроизводят советскую ментальность. Или думают, что воспроизводят. Поэтому им желанно социальное государство, и вот для них такие фильмы – отрада сердцу.

Меня поразили данные, что огромное количество москвичей, около 60%, никуда не выезжают из своих спальных районов, они ими очень довольны, счастливы, что у них есть жилплощадь. Но вот Григория Ревзина очень радует, что все-таки 40% хотели бы жить условно европейской жизнью.

Эти цифры очень условны, но если не брать цифры, то можно сказать, что Москва – это город стационарный и в этом смысле очень консервативный. Можно говорить, что есть Москва, в которой люди застряли в 60-х годах XX века, и там с тех пор мало что меняется, кроме того, что люди видят по телевизору.

Есть там, конечно, молодые и средних лет люди, для которых существует вся Москва и, если деньги позволяют, весь мир. Но остается большая часть пожилого населения, лишенного ресурсов; поэтому эти люди неподвижны. Или люди, у которых есть обязательства по поводу воспитания маленьких детей. Тогда для них мир ограничен зонами, так сказать, пешей доступности микрорайона, близлежащего парка или чего-то в этом роде. Вот они образуют консервативную среду. Понятно, что между этими группами все время происходит обмен. Кто-то взрослеет и переходит в категорию самостоятельно движущихся, кто-то стареет и оседает. Но похоже, что соотношение этих двух образов жизни – очень устойчивая характеристика по крайней мере московской городской культуры небогатых людей. У очень бедных и у очень богатых все иначе.

Насколько консервативность этих групп совпадает с их политическими взглядами? Можно ли сказать, что обосновавшиеся в районах консервативны и в отношении политики – что они путинисты и тому подобное, а вот те 40%, которые тянутся к европейскому образу жизни, разделяют более-менее либеральные взгляды?

Как очень общая тенденция это, наверное, есть. Но специфика периода, который сейчас существует и в России, состоит в том, что даже мобильные, даже посещавшие Европу люди в значительной степени занимают ультраконсервативные, антизападные, антиамериканские идеологические позиции. То есть их образ жизни и набор стереотипов, к которому они сейчас присоединяются, совершенно не связаны между собой. А с другой стороны, можно сказать, что среди пенсионеров, людей немобильных, мы увидели определенную долю участников митингов протеста в центре Москвы. Получается, они тоже не соответствуют своему состоянию.

Вообще, я бы сказал, что постмодерн в постсоветском виде выражается, в частности, в том, что классические детерминации – может быть, даже те, которые эксплуатировались марксизмом, – между образом жизни и образом мыслей в значительной степени разорваны. При этом можно сказать, что такое фундаменталистское в одном измерении или имперское в другом измерении сознание распространяется среди россиян вне зависимости от их имущественного статуса, уровня образования и обычных предикторов социальной позиции.

А какую зависимость вы можете подсказать? От телевизора, что ли?

Нет. Методически правильно искать не источник позиции отдельных людей, которые занимают либеральные, универсалистские позиции, а лучше искать общую причину, для того чтобы понять, что произошло с обществом в целом. Почему именно большинство переместилось на эту платформу? Можно ее назвать путинизмом, только нужно понимать, что речь идет о новом путинизме.

То есть, условно говоря, начиная с Крыма?

Это Путин-2. Да, начиная с Крыма это другой путь и другой путинизм. И если говорить о числовых выражениях, то путинизм первый базировался на том, что деятельность Путина одобряли шестьдесят с чем-то процентов – ну, иногда до семидесяти доходило. А путинизм второй, такой милитантный путинизм, – его поддерживают восемьдесят с чем-то процентов. Российское общество сегодня находится в состоянии, которое социологи называют тотальным. Это не тоталитаризм как политическая система, у нас его еще нет, но есть тотальность социальная, когда все или думают, или хотят сделать вид, что думают одинаково. Все поддерживают присоединение Крыма – на протяжении года это не менялось.

Эти 85 или 88 процентов говорят о том, что все общество обуреваемо какими-то одними и теми же представлениями. Я бы сказал, что ключ к этим представлениям – это антизападные, а самое главное – антиамериканские настроения, которые тоже охватывают восемьдесят с чем-то процентов. То есть 8 из 10 человек. Вот это очень специфическое состояние общества. Это не признак национальный, что вот русские такие, сербы такие, а монголы такие. Это не этническая или культурная характеристика, это характеристика состояния. Но это не будет длиться вечно или даже очень долго.

Поэтому социология здесь должна быть другая. Не та, которая исходит из детерминации, что если ты организованный и высокоурбанизированный, ты думаешь так, а если ты необразованный и низкоурбанизированный, ты думаешь эдак. Сейчас они все одинаково думают. Или, вернее, все говорят, что одинаково думают.

То есть если человек говорит: «Вот я мыслю так», на самом деле он думает нечто другое, о чем сам не хочет знать?

Понимаете, мы думаем, что одно дело – то, что он мыслит, а другое дело, что он говорит. А я предлагаю считать, что этого разделения нет. Вернее, разделение есть, но оно немножко другое. Мне представляется, что значительная часть россиян – в особенности те 25%, которые присоединились к 60%, – это люди, которые как бы заставили себя думать иначе. Не телевидение их заставило, не Путин, не репрессии. Их заставила так думать фрустрация их надежд на другой путь России. А фрустрация наступила, я думаю, отчасти от неудачи движений, которые были в России в 2011–2012 годах, а отчасти от того, как пошли дела на Украине. Движение Украины по демократическому пути с ориентацией на включение в европейское сообщество было так или иначе остановлено. Те, кто в России хотел бы идти этой дорогой, – а таких было, безусловно, много – испытали большой удар. Я даже могу сказать, что политика путинской администрации в этом смысле была успешной. То есть не допустить, чтобы Россия развивала эту линию, которая на Украине началась Майданом и отставкой Януковича. Чтобы не то что в России это не началось, а чтобы вообще надежд на это не было.

Я читал, что вы достаточно критичны по отношению к мнению, что во всем этом настроении виновато государственное телевидение. Какова, на ваш взгляд, роль телевидения, особенно если учитывать, что 90% или больше людей, которые стараются объяснять, что произошло, указывают как раз на огромную роль телевидения?

Ну хорошо, я скажу. Я тоже думаю, что роль телевидения очень велика, но если говорить не про роль, а про функцию телевидения, то мне кажется, что она состоит вот в чем. 25% поменяли свою политическую ориентацию и сейчас занимают резко антизападную позицию, и это произошло в течение месяцев, даже не лет, уж не говоря о поколениях; поэтому разумно предполагать, что то, что они думали вчера, не ушло из них совсем, не испарилось. Эту вчерашнюю свою точку зрения они все равно где-то имеют в виде этих вот фрустрированных надежд. И телевидение нужно для того, чтобы этим надеждам не дать, так сказать, развиться. Эти люди все время нуждаются в подтверждении, что того, на что они надеялись, не может быть. По этой причине, в частности, они некритичны по отношению к телевидению, они не говорят: «Этого не может быть! Это фальшивка! Это ложь!» Они не собираются ничего разоблачать. Наоборот, они хотели бы, чтобы это, так сказать, лекарство (или наркотик) было как можно сильнее. За счет чего? За счет экспрессии изображения. Чтобы там были трупы, чтобы что-то горело, чтобы были несчастья. Потому что им все время нужно подтверждение того, что другого пути нет или что это путь в ад. Надо, чтобы картинка ада все время была. А кто может сказать, что ад можно изображать правдиво или неправдиво? Это же бессмысленно, правда?

Мы встречались с Андреем Зубовым, который удивил нас своей твердой верой в то, что людей можно переубедить. Когда я слушаю вас, у меня не складывается впечатления, что посредством знания, в том числе исторического, можно кого-нибудь переубедить.

Разница между моей позицией и позицией профессора Зубова состоит в том, что он говорит об отдельных людях, а я говорю о массовом сознании. В массовом сознании никакое сообщение правды, фактов не способно что-либо изменить. Что касается отдельных лиц, то я думаю, что профессор Зубов совершенно прав. Весь вопрос в том, чтобы эти лица были отдельными от массы, не хотели быть с ней вместе, а согласились бы почему-то от нее отделиться. Профессор Зубов нам просто говорит, что если вы где-то здесь создадите нормальные условия, то в нормальных условиях будут происходить нормальные процессы. Ну да, конечно, так и должно быть. А я говорю, что людей, находящихся в этом смысле в нормальных условиях, сейчас очень мало. Я думаю, что действует одна очень важная причина. Фрустраций, которые произошли, было три.

Первая фрустрация – это то, что Владимир Путин называет величайшей геополитической катастрофой. Я согласен, что это катастрофа, и очень большая, только я считаю, что она не геополитическая, а социальная. В советском обществе рухнули институты, на которых покоилась вся жизнь. Массовые промышленные, аграрные предприятия, массовые организации, массовые формы обслуживания, массовые формы идеологии, массовые формы искусства и так далее. Это все рухнуло в течение нескольких недель. Это действительно катастрофа. Социолог обязан признать это катастрофой, даже если при этом не погиб ни один человек. Это катастрофа для всей социальной организации, кроме низовых структур – дружба, семья, любовь, соседство, знакомства. Эти структуры остались вполне прочными, и поэтому человеческое общество здесь не превратилось в зверье, не было массовых убийств или еще чего-то.

Второе – это катастрофа коммунистической перспективы. Не важно, верили или не верили, что будет коммунизм, но люди были уверены, что некая перспектива есть. Это очень важно. Это просто как в языке есть будущее время, да? Когда эта перспектива закрылась, из нее, тем не менее, виделся выход, потому что к этому времени достаточно широко распространилась идея демократической перспективы. Первые горбачевские годы с новым мышлением, вхождением в европейский дом, со строительством, гласностью – все это обещало, причем в очень близкой перспективе, переход страны к тому, что тогда называлось «нормальное общество», «европейское общество» и так далее. «Ладно, мы 70 лет шли неправильным путем. Ну и чего? Сейчас пойдем правильным». Но в течение двух, пяти, восьми лет – для кого как – выяснилось, что этой перспективы на самом деле нет. Ею пошли эстонцы, латыши, литовцы, пошли поляки, венгры, румыны. А мы не можем. По неким причинам оказалось, что мы не можем. Наступила стадия, которую можно назвать сном. В первые два или три путинских срока общество вообще не обсуждало никакую перспективу – ни хорошую, ни плохую, никакую. Вообще. Это все равно как в языке перестало существовать будущее время.

Путин застал страну в таком состоянии. И оказалось, что можно жить и без перспективы. Тем более что в то время подоспели нефтяные деньги, а гайдаровские реформы позволили этим деньгам по обществу распространяться. Сложилась ситуация, когда можно жить, ничего не думать, не делать, не говорить. Правда, ничего не думала и не делала в основном элита. Вернее, бюрократия путинского времени. Она получала эти дивиденды, или, вернее, нефтяную ренту, и очень большие права, и пока все, так сказать, спали, они в обществе заняли очень серьезные позиции. В том числе силовики, госбезопасность. И когда их гегемония в каком-то смысле стала слишком сильна, какие-то силы в Москве (как выясняется, очень незначительные, порядка 1% московского населения) против этого начали выступать. Это митинги и манифестации 2011–2012, отчасти 2013 года. И в России очень внимательно следили за тем, что произойдет, чем дело кончится. Когда выяснилось, что они ничего не смогли сделать, наступила третья фрустрация. После нее-то, я думаю, 25 миллионов человек и сказали: «Ну, все!» И тогда захват Крыма – это великая победа. Потому что это не советский путь, это не демократический путь, это какой-то другой. Россия теперь будет жить так. Не важно, будет ли реально жить. Россия сделала вот такой жест. И этот жест расценивается как возвращение России к статусу великой державы. Это очень важно: идея великой державы. Это не идея коммунистическая, не идея демократическая, она тем и хороша, что она ни такая, ни другая. Про нее ничего другого нельзя сказать. Дальше можно говорить, что она русская, что она наша, исконная, что она историческая, славянская и так далее – не важно, эти слова тут мало что значат. Важно, что она ни-ни. Это идея третьего пути. И по этому пути даже идти не обязательно – важно думать, что он есть.

В России индивидуальность и индивидуальная инициатива были подорваны коммунистическим режимом, его установкой на коллективизм, на деиндивидуализацию, тоталитаризм. Режим сделал свое идеологическое дело, но сделал не до конца. Как только после гайдаровских реформ открылась возможность частной инициативы, в России начали возникать разного рода частные инициативы – прежде всего предпринимательская в прямом смысле, но еще и как частная инициатива отдельного человека. Но потом в России стали очень быстро расти крупные предприятия, уничтожающие мелкие. Российская бюрократия также стала оказывать очень сильное давление на мелкий бизнес, и российский бизнес состоит в основном из крупных предприятий, где отдельный человек может думать о карьере, но это совершенно не то, что думать о своем деле. Даже те индивидуальные предприниматели, которые есть, испытывают неуверенность по поводу своей собственности, по поводу своего дела, по поводу своей судьбы из-за возможного произвола с трех разных сторон: большого бизнеса, местной администрации и какого-нибудь местного криминального элемента. Иногда это одно и то же. Поэтому социальный тип, который является основой среднего класса, сейчас не складывается. Людям другого типа – благородным, честным, умным и так далее, но не имеющим вот этого чувства опоры в самих себе, естественно стремиться к какому-то объединению, не важно, объединению кого. Мне бы хотелось, чтобы это было понятно. Мне не хочется, чтобы о народе, частью которого я являюсь, думали, что это бараны.

Лет шесть тому назад я спросил правозащитника Сергея Адамовича Ковалева: «Какие у вас могут быть надежды, если так узок круг людей, которые борются за права человека и нормальное государство?» Он ответил как биолог, что есть критический пункт, где абсолютно не нужно, чтобы у половины общества были проевропейские убеждения. Может даже и трех процентов хватить. И все изменится. Но мне все равно не понятно, как какие-то три процента могут заставить общество принять другое состояние?

Я не биолог, и в этом смысле примеры мои будут совсем другие. Я знаю, что в тех зонах, где государство не выполняет обязательства, которые, по мнению россиян, что оно должно выполнять, складываются структуры, которые берут на себя выполнение этих функций государства. Так сказать, неформальные заменители государства. Иногда эти структуры имеют довольно неприятный характер, они...

Ну, бандиты.

Да. Но это бандиты не в том смысле, что на улицах грабят. Это мафия как высокоорганизованная структура. Вот здесь, за этим столом, проходят фокус-группы. И здесь сидели люди, которые говорили: «У нас в Солнцево (а это один из районов Москвы, где была знаменитая Солнцевская преступная группировка) идеальный порядок. У нас девушка может идти в четыре часа ночи по улицам спокойно. Никто не тронет». Конечно, это не к тому, что если бы бандиты захватили всю страну, то во всей стране был бы порядок, нет. Так не может быть. Но такие структуры возможны, и они возникают не только как криминальные, они возникают и как гражданские. Например, когда волонтеры поехали тушить пожары. Среди них быстро возникла очень эффективная организация.

Это к тому, что внутри общества, которое сейчас представляет собой действительно что-то похожее на кашу, на стадо, эта возможность существует. И это не три процента, о которых Сергей Ковалев говорит. Три процента – это те, кто сейчас уже так живут, так организованы, чем-то связаны.

Вот здесь, на Никольской, буквально в ста пятидесяти метрах в 30-е годы расстреливали людей. Условно говоря, в российском обществе до сих пор есть люди, которые это помнят, и это, может быть, еще составляет какую-то часть страха. Как вы думаете, в какой мере смерть Немцова может превратиться в невидимое тело страха, которое живет в обществе и по отношению к которому люди сплачиваются или, наоборот, удаляются от всего того, что может образовать те структуры, о которых вы только что говорили?

Я не был в Москве в эти дни. Я только знаю по рассказам моих товарищей. Но очевидно, что убийство Немцова вызвало шок и страх, в том числе страх репрессий и память о расстрелах, конечно. Но ведь дело-то кончилось не тем, что люди сжались, испугавшись. А тем, что, наоборот, преодолев этот страх, они вышли и впервые в Москве снова прошла настоящая массовая демонстрация. И против чего была эта демонстрация, всем было абсолютно понятно. Это понимали как те, так и другие. И то, что она прошла опять в тех же самых форматах, по сути дела, почти по тем же местам и в том же антураже из омоновцев, говорит о том, что вот эту структуру общественного сознания сломать не удалось. Хотели ли этого те, кто его убивал, или они имели другие цели, но этого не произошло.

Вот Путин выступает в фильме о Крыме и говорит, что мы были бы готовы восстановить там ядерные базы и, если что, применить ядерное оружие. Потом я читал, сколько граждан России поддержали бы ядерный удар в связи с опасностью, возникшей в Крыму; оказалось, что поддерживают более 50%, ближе к 60%. Но меня смутило как раз то, что опрос последовал сразу после сказанного Путиным. Уже же как бы ясно: если Путин сказал, то будет большое количество людей, которые повторят за ним.

Обычно реакция общества на какое-то событие, на чье-то выступление и так далее занимает приблизительно две недели. До того, как эта реакция сложилась, ничего узнать нельзя. И получить вот эту шестидесятипроцентную поддержку, ну... Если это опрос читателей какого-то издания, тогда там может быть и 60, и 80, и 180. Для меня это не представляет никакого интереса. И это не значит, что 60 миллионов россиян не боятся этого удара. Наши данные говорят совсем о другом.

Мы знаем, что, с одной стороны, около 50% боятся, что конфронтация с Западом приведет к Третьей мировой войне. Настоящей. При другом подходе, наоборот, 50–60% говорят, что нет, не приведет к конфликту, наши на это не пойдут, те не пойдут – в общем, не будет этого. Вот такие массовые соображения, и, в общем, они говорят о том, что паники и повода видеть страшные сны нет.

Кроме того, существует чуть ли не комическая сторона дела. Третья мировая война никому не кажется каким-то ужасным словосочетанием, которому сопротивляется само существо человека, нет. Об этом говорят довольно свободно, но когда на фокус-группах спрашиваешь: «Вы имеете в виду ядерный взрыв и все такое?» – они отвечают: «Нет, нет, нет». Понимаете? И это первый раз прозвучало не сейчас, а еще в 2008 году, когда была война с Грузией. Третья мировая война – это выражение, которое показывает, что сторонами конфликта являются великие державы в лице Соединенных Штатов и России.

И это, так сказать, обострившееся историческое противоборство называется мировой войной. Но оно сейчас идет в таких легких, почти спортивных формах. Потому что большие жертвы – это, скажем, 26 миллионов. А когда жертв 200 человек, для такого сознания это не большие жертвы. Где-то, значит, кто-то с кем-то, это почти как Олимпиада. Вот наши там оказались сильнее, чем они. И это хорошо. Как в спорте, в этой маленькой войне мы, так сказать, победили. Мы победили американцев в том смысле, что грузины, которых американцы тренировали, и украинцы, которых, как у нас считают, тоже поддерживают американцы, оказались слабее. И в этом смысле идет Третья мировая война, и в этом смысле в этой Третьей мировой войне мы как бы выигрываем.

Из этого совершенно не обязательно следует идея экспансии: «Вот мы начали здесь, давайте мы еще, еще...» Есть, конечно, такие мысли. Есть люди, которые хотели бы, чтобы русские танки пошли на Тбилиси или на Киев. Но это маргинальные идеи. Как нам когда-то говорили, что пора вернуть Аляску. Люди встречают это смехом. Это несерьезно. Серьезно, очень серьезно совсем другое: важно, чтобы в этой войне Америка поняла, что она в лице России имеет равного соперника. Равного. Что Россия тоже великая держава. То, что Америка великая держава, нет сомнений, а вот теперь не должно быть сомнений, что Россия великая держава. Как это будет доказано? Захватом Крыма или еще какими-то действиями, это не очень важно. Если это есть, то этого достаточно для массового сознания. Я хотел бы, чтобы это было понятно. Я не хочу сказать, что это хорошо. Наверное, это лучше, чем идеи, что Россия пойдет и захватит весь мир. Нет таких идей. Россия не похожа на то, что сделала пропаганда Третьего рейха с Германией, когда Германия сочла, что ей нужна половина мира. России в этом смысле территории не нужны.

Но ведь участие России в войне на Украине вряд ли секрет для тех россиян, которые, в частности, считают, что Россия там воюет с Америкой. Но поскольку участие России в этой войне тщательно отрицается, это, по-моему, должно действовать на сознание разрушительно.

В наших исследованиях мы этому тоже очень много уделяем внимания. Столкновение с Америкой происходит не в открытом бою, у этого сейчас появился новый формат. Его назвали словами «гибридная война». Этой гибридной войне соответствует и гибридное сознание. То есть люди одновременно знают и не знают. Знают и не хотят знать о том, что знают. Это то, что Гегель называл verwandelte Formen, превращенные формы, и обычно это не здоровые формы сознания. Ложь всегда вредит, и в данном случае она тоже вредит, но я хотел бы сказать, что опять-таки за этим столом было доказано, что люди лгут себе, и при этом знают, что лгут. Такое тоже бывает.

Как то, что вы сказали насчет гибридного сознания, соотносится с таким якобы социологическим утверждением, что в 2014 году люди, согласно опросам, стали в два раза счастливее по индексу счастья по сравнению с предыдущим, 2013 годом?

В два раза – это я не знаю, но данные наших опросов действительно показали, что в момент, когда возникла эйфория от присоединения Крыма, от чувства единства, резко изменились оценки всего происходящего. Можно еще по-другому сказать: показалось, что даже погода улучшилась. Так бывает. Когда у людей какого-то рода радость, то они на все смотрят...

Солнечно.

Да, солнечно. Действительно, работа правительства, еще какие-то не имеющие отношения к делу обстоятельства стали оцениваться лучше. И если учесть, что путинские предыдущие годы были годами определенного сна, когда ни о каком будущем, ни о какой широкой перспективе не думалось, тот тут она открылась, эта перспектива, мы теперь опять великая держава.

Кстати, появилось ли с этими путинскими военными аферами будущее время в России?

Появилось в абстрактном смысле. Оно не похоже на будущее время коммунизма, когда при Хрущеве через 15 лет или при Явлинском через 500 дней наступает счастье. Такого рода оптимизм, измеренный во времени, не присутствует. Но представьте, какая разница между чувствами людей, которые думают, что их страна превратилась в аграрно-сырьевой придаток западных держав... Где тут перспектива? Ее нету. Это значит, что мы, так сказать, уйдем в землю, и все. А если это великая держава, тогда совсем все другое. Что? Неважно. Что будет происходить? Да ничего не будет происходить, но просто мы будем стоять с чувством собственного достоинства. Открывается будущее. Какое? Ну, с нами будут считаться, мы будем занимать достойное место в мире, с нами будут хотеть торговать или дружить, как это было с Советским Союзом.

А не является ли эта надежда тоже гибридной – надеждой, в которую никто не верит?

Думаю, нет. Здесь ощущение. В том-то все и дело, что среди всего-всего-всего один раз было совершено некое действие. Присоединение Крыма, сам акт – это действие. И это действие было совершено в нарушение воли американцев. Не важно, что нарушены международные соглашения, всякие эти... Не в этом дело, восторг не от этого происходит. Мы взяли и пошли не там, где все ходят, а где нельзя ходить. А то, что этого не хотели американцы... Американцев с горбачевского времени мы только и делали, что слушали. И это надоело. Это исторически для нас неприемлемо. Я говорю не от себя, я говорю от людей, да?

Да.

И вот сейчас взяли и сделали. «Да, Путин сыграл в рискованную игру. И выиграл» (аплодирует). Вот. И дело не только в том, что Путин здорово это сделал, а в том, что американцы ничего не смогли сделать в ответ. То есть мы их в этой силовой игре переиграли. Мы сделали, а где ответ? Ответа нет. Ну, санкции... Это не ответ, это смешно. Это как я тебе дал по морде, а ты написал письмо в газету. Разница есть.

Правда, всякие аналитики настаивают на том, что надолго этого Крыма не хватит. То есть понадобится еще такой же шаг, но уже следующий.

Это неизвестно. Если после Крыма взять, например, Приднестровье, то очень может быть, что никто и не обрадуется. Нет, нет. Я думаю, что здесь гораздо более эффективным было бы добиться признания. Если так или иначе, в ООН или, наоборот, за ее пределами, в реальности или в воображении – это тоже неважно – у россиян появится ощущение, что Америка признала, что мы сильные, она признала, что вынуждена отступить – все! Больше ничего не надо. Теперь мы будем с вами друзья. Мы будем ездить к вам и торговать, и вы приезжайте сюда и идите в Большой театр, все будет хорошо.

(Смеется.) Ну, пусть идут. Спасибо большое.