Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Я могу вам просто рассказать то, что знаю.

Да, было бы здорово.

Я знаю, что он кончил пять классов. Он не получил даже среднего образования, но удивительным образом был очень восприимчив – как губка, как какое-то странное существо, которое чувствует информацию многоканально. Например, он делает портрет – как бы Маяковского, но он ведь не видит, не знает Маяковского, это портрет человека, погруженного в структуру, теряющего свои телесные и человеческие потенции, закрепленного во что-то как в механизм. И вдруг Яковлев говорит: «Это для меня – “Про это”». «Про это» – трагическая поэма Маяковского, когда тот расстается с Лилей Брик и она говорит: «Ты не будешь со мной, ты будешь писать стихи». Как он это почувствовал, непонятно – как медиум какой-то. Мистика. Он чувствовал живое.

А он что-то вообще читал?

Нет, почти ничего не читал. Он воспринимал мир другими каналами.

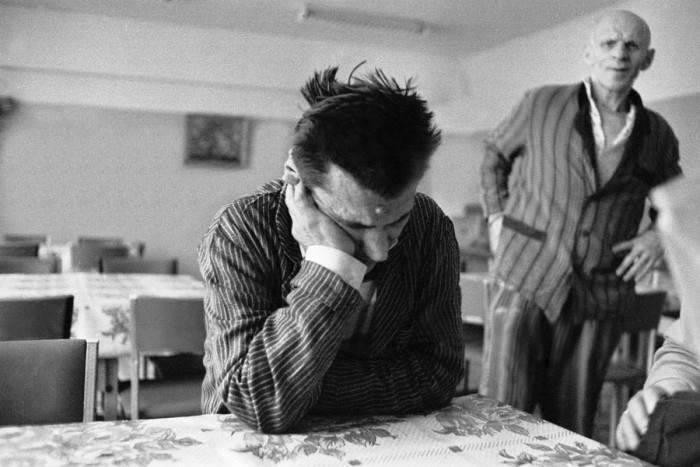

Подростком он помогал матери продавать газированную воду. Потом лет с четырнадцати работал фотографом-ретушером в издательстве «Искусство». Когда у него еще зрение было хорошим, он прекрасно освоил историю искусств. И что же происходит? До этого они жили в районе Красной Пресни, а тут мать покупает на им заработанные деньги квартиру на улице 26 Бакинских Комиссаров. Потом мать умирает, умирает отец, и сестра захватывает все деньги, отнимает квартиру, а его отправляет в больницу. И все – он беспомощен. Есть видео из психиатрической больницы, которое снимал Сергей Борисов. Он спрашивает: «Расскажи, Володя, об искусстве». А Яковлев отвечает: «Какое искусство – я умираю». Он уже свыкся с тем, что он там находится, это был процесс умирания. Правда, он все время хотел, чтобы кто-то забрал его из больницы к себе…

Когда он начал рисовать?

Образования художественного у него не было никакого, а рисовать он начал с детства, но по-настоящему, я думаю, это стало происходить году примерно в 52-м, лет в восемнадцать. Я знаю, что у него был роман, и этот роман сильно повлиял на его физиологию.

Какой роман?

С женщиной, с девушкой. Он был влюблен.

Удачный?

Неудачный. У него все было неудачное. И это повлияло на все: на зрение, на психику. Он влюбился в юную балерину Большого театра. Так он мне говорил. Наверное, это была просто девушка из кордебалета. Но он был человек страсти; да и вообще он был уникальный человек, поэтому все у него было уникальное: и чувства уникальные, несмотря на внешнюю, казалось бы, странность. Внутри в нем творилось что-то удивительное.

Как вы о нем узнали? Вы вращались в этой среде?

Я узнал о нем через двух людей: через поэта Владимира Алейникова и Вагрича Бахчаняна, который только что приехал из Харькова и сразу вошел в круг Яковлева. Наверное, это был 1965 год.

Вы помните первые впечатления от его работ?

Да, первые впечатления были ошеломительными. Передо мной был природой созданный человек-птица, больше чем человек – человек и некое существо. Все его поведение, вся его пластика были поведением некоего существа.

Личное поведение или его поведение в работах?

Личное поведение. В его работах просматривались удивительные состояния первозданности, первичности. Как будто он, как рентген, дотрагивается своим телом до этого холста, до бумаги. Прикосновение его было непосредственным прикосновением сердца, души, отпечатком тела и интеллекта, поразительным по живости. Это просто ошеломляло.

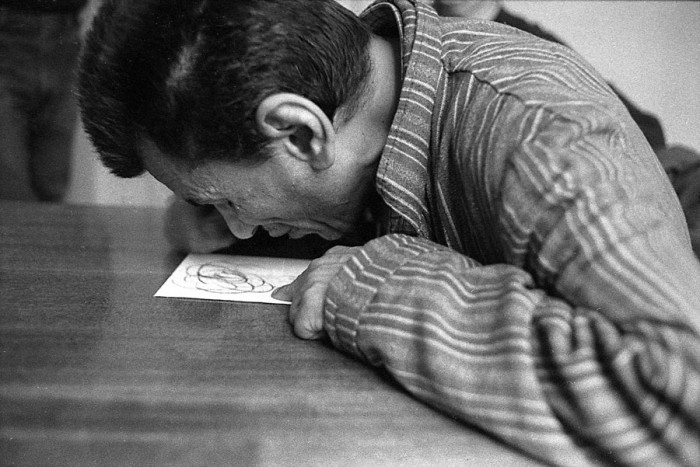

Когда он близко рассматривал какую-то вещь (у него ведь было искривление зрачков, он вплотную приближал изображение), то глаз у него становился тактильным органом, как бы ползал по пространству, передвигался, выходил наружу – как эхолот у летучей мыши. Глаз у него превращался в какой-то совершенно особый орган.

У него постоянно присутствует ощущение боли глаза, когда он рукой как бы закрывает глаз – это видно в его композициях. Рука, закрывающая глаз. Рука, которая хочет успокоить зрение и одновременно прикрыть увиденное. Он переходил во внутреннее состояние. Пикассо говорил, что художника надо ослеплять, как щегла, чтобы он смотрел вовнутрь...

Но все же он был психически больным человеком, и это, наверное, тоже влияло?

Влияло... Но, я думаю, это была не болезнь – он просто был несовместим с этой жизнью, он был другой. На самом деле это была его уникальность, он смотрел на эту реальность так, как на нее смотрел бы марсианин, и адаптация происходила за счет как бы болезни. Формально мы видели, что он человек как бы больной. Он был похож на галчонка – на маленькую черную птичку. Он был маленького роста, черный, жесткие волосы, странный нос, узкие глаза – убегающие, но необычайно живые, и постоянная, соединенная со страданием улыбка, страдальческая улыбка. Он двигался как бы всем телом, когда жесты неотделимы от личности. Кстати, он был чемпионом Москвы по боксу в наилегчайшем весе среди юношей.

Да?

Где-то лет в 14–15. Ведь он был подвижный очень: он мог быстро, резко подвинуться, быстро войти в пространство, но в то же время была какая-то внутренняя стеснительность. Открытость и стеснительность – все строилось на взаимоисключающих, казалось бы, положениях; он как бы мерцал между, все время зависал между двумя состояниями. Было видно, что он все время ощущал эту реальность как трагедию и как счастье. И балансировал между трагедией и счастьем.

Правда ли, что он хотел вступить в партию?

Ну, знаете, это как Шостакович, когда на него были постоянные гонения, увидел на одном из партсобраний молодую женщину, занимавшую крупный партийный пост, и сказал: «Жените меня на ней, она меня спасет». Его и вправду на ней женили, он год с ней прожил, потом разошелся. Яковлев ведь не понимал, как мир устроен. Он мог и сказать, что ему надо в эту партию, – это как если бы кошка услышала что-то о партии. Зачем ему партия, когда он – это природа. Он был абсолютно природным человеком. Он мир воспринимал живым, у него все было живое, для него не было предметного мира – думаю, он мог разговаривать с предметами.

Он когда-нибудь рисовал с натуры?

Нет. Но у него были все время какие-то парусники, рыбы...

...кошки.

…грибы, кошки, но это все было в его сознании, это жило в его сознании как живой отпечаток живого. Основные сюжеты Яковлева – это цветы, птицы, рыбы, мир стихии, состояние человека, который пытается снять боль рукой, как бы закрыть эту боль. Начиная с 70-х годов он в своих работах ставил крест, который одновременно и осенял человека... Он как бы уловил драму самой чувственной материи, одухотворенной материи, материи, которая была нам дана изначально, материи природы.

Можно ли сказать, что его состояние все-таки оказывало какое-то воздействие на его творчество?

Когда ему было плохо, мама ему говорила: «Володя, нарисуй цветочек!», и он уходил в этот цветочек, успокаивался. А если он не хотел рисовать, она говорила: «Давай я нарисую», – тогда он вторгался, потому что не мог видеть плохой цветок, и начинал его перерисовывать. Цветы были для него некими ангелами, вестниками из какого-то другого мира, они несли с собой райские, идеальные состояния. Цветы его успокаивали, хотя они были у него персонажами.

Я читал, что он как-то выбросил свои работы в мусорку во дворе. Это заметили соседи и сказали его родителям, родители пошли и вытащили…

У него были состояния выпадения, кризиса, моменты разрушения, отказа от жизни. В эти моменты он уже находится в другом пространстве, там болезнь охватывает все. Как Ван Гог отрезает ухо себе или стреляет в себя.

А вы не боялись, что он может покончить с собой?

Нет, не боялся. У него был очень сильный инстинкт самосохранения. Когда он в больнице сломал бедро, его стали катать на коляске. Он привык к этому и, когда уже выздоровел, продолжал ездить на коляске: ему было приятно, что он в безопасности. Он был как ребенок, который хотел жить в безопасности, хотел жить в раю. Он очень боялся – например, боялся милиции. Часто, когда он приходил куда-нибудь в гости и видел большое собрание, он говорил: «Пойдем, вдруг милиция придет». Он ощущал угрозу от этого мира, ощущал, очевидно, какие-то скважины в другие миры, в другие измерения, сквозь которые в него дул этот космос… Я думаю, что он прятался от ветра вовнутрь себя.

Как вам кажется, в какие еще моменты он ощущал себя в безопасности?

Думаю, что чаще всего – с матерью. Смерть матери была для него страшным ударом. Мать для него тоже была как природа, связь с миром.

А вы не боялись, что он вас, например, возьмет и задушит?

Нет, нет... Он был удивительно нежным и трогательным. Когда он писал посвящения на своих рисунках, это тоже были очень нежные слова. Его возбужденность не была направлена на человека. Он был выделен; казалось, что на него падает особый луч света. Он был исключительной личностью, болезнь просто активизировала внутреннее состояние... Как у Ван Гога: творческая болезнь подключила много культурных слоев, это было интегральное переживание мира.

Яковлев был совершенно необычным, и эта его необычность, некая его внутренняя чистота, его точные суждения, его... любовь. Он часто убегал от матери и скрывался. Например, много времени проводил у Гробмана. Он проявлял удивительную нежность по отношению к другому человеку.

Я читал воспоминания о нем Натальи Шмельковой, Светланы Никольской – похоже, находились женщины, которые хотели о нем заботиться.

Да. Была еще таксистка Женя, я часто видел их вместе.

Таксистка?

Да, водитель такси; она вместе с ним рисовала. Он хотел на ней жениться. Мать даже прятала от него паспорт, чтобы не женился: она боялась, что женщины могут его просто использовать… Была еще Ирина Ермакова, тоже очень крупная такая дама, которой он собрал огромную коллекцию художников своего круга – менял свои работы.

Что позволяет говорить о Яковлеве как о художнике гениальном? Просто вы так чувствуете?

Конечно. Это же видно. Видно, что человек аккумулировал в себе все открытия модернизма. И не просто аккумулировал: все открытия модернизма воплотились в нем живым образом. Он создал свой уникальный образ модернистской культуры. В нем удивительным образом соединились природные формы – такие как цветок – со сплавом всех течений модернизма. В нем можно увидеть как Пауля Клее, так и Хаима Сутина. Но это не эклектика основных модернистских течений века – это живой сплав, живое органическое существование. Яковлев, конечно же, опередил германских Новых диких. Речь идет о том переживании телесного в новом экспрессионизме, которое становится еще и драмой человеческой души. Телесное и психическое как бы начинают разговаривать, это уже постмодернистское состояние, где языки соотносятся друг с другом. С одной стороны, у него удивительным образом встречаются элементы постимпрессионизма – скажем, работы, состоящие из точек, портреты-точки, был такой знаменитый портрет ветра. Яковлев удивительно чувствовал незримые вещи и вот из этой незримости и создавал свои образы. Яковлев – последнее дыхание модернизма. Это умирающий модернизм.

Скажите, у вас нет библиографии о Яковлеве?

Нет, я этим не занимался.

А почему нет? По-моему, по-русски даже ни одной монографии о нем нет.

Да, никто этим не занимался. Это же полное бескорыстие – заниматься Яковлевым. Легче было опубликовать работу о Штейнберге или о Булатове, чем о Яковлеве. В этом трагедия культуры, что такая личность, как Яковлев, остается неизвестным художником. Великим неизвестным художником. Как бы мы его ни любили. Сколько бы мы ни говорили о нем. Это судьба нашей культуры. Внушить кому-то, что Яковлев гениален, невозможно, потому что его искусство сегодня никому не нужно. На Западе его рассматривают с точки зрения истории, и Яковлев им не нужен, потому что им нечего открывать, у них все есть: Пауль Клее, Хуан Миро. Не нужно. Запад вообще выбирает одного человека из России – Бродского. Достаточно. Малевича, из старой культуры. Хватит. У них своя плотность культуры, которая обладает своей непрерывностью. Там некуда влезть.

Но если Яковлев и его работы на Западе как-то продаются, то как они оцениваются?

Неизвестный художник.

Но тогда он не ценится.

Не ценится. Его нет.

Яковлева принято называть трагическим художником, и вы тоже так его называете. Что это в его случае означает?

Это означает, что он ощущал болезнь нашего времени и вообще болезнь живого. Чувствовал, что живое беззащитно, что оно всегда может быть уничтожено. Он это остро чувствовал, поэтому все время пытался воспроизвести это живое как живое, показать.

Это и есть болезнь нашего времени?

Болезнь нашего времени – это исчезновение живого. Живое исчезает: оно упаковывается, оно превращается, как Земля превращается, покрываясь асфальтом. Мы закрываем наше живое, упаковываем его. Поэтому даже искусство существует в упаковке. Мы как бы защищаемся от живого.

Какие изменения в сознании, в чувствительности начала ХХ века связаны с модернизмом?

Это пластическое переживание живого мира. Постмодернизм уже имеет дело с репродукцией, со вторичной реальностью, с рудиментарной культурой, а Яковлев встречался как бы с живым состоянием, но переживал его не как культуру, а как реальность. Взор человека обратился уже как бы на вторичную реальность. А первичная – кончилась. Она открылась – и закрылась, захлопнулась, и мы уже не видим пространства, мы общаемся с поверхностью цивилизации, с упаковкой. Сегодняшняя культура – это упаковка, дизайн; она работает с внешним образом предмета – даже не предмета, а изготовленного вторичного предмета. Дюшан говорил: «Картина Сезанна мешает мне видеть гору святой Виктории». А Яковлев вот пытался увидеть эту гору Сент-Виктуар… Сезанн занимался исследованием земель Прованса, исследовал геологическое строение земель Прованса, кому это нужно сегодня? Никому это не нужно. Теперь время Энди Уорхола.

Уорхола?

Да, и «пост-Энди Уорхола». На самом деле импрессионизм – это последний луч солнца, импрессионисты увидели последний луч солнца. После этого солнце кончилось. Малевич делает оперу «Победа над солнцем». Солнце ушло, нету солнца – лампочка появилась, а не солнце. А Яковлев был последним взглядом, последней возможностью, последним инструментом, позволяющим увидеть внутреннее строение нашего мира. Это счастливое и одновременно трагическое состояние. Потом этот внутренний мир захлопнулся, и Яковлев умер. Некому смотреть на этот мир, никто его уже не видит.