Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Что скажут о развалинах Всемирного торгового центра 1[1. Всемирный торговый центр 1, или Башня Свободы – центральное здание в новом комплексе, построенном в северо-западном углу участка, на котором располагался разрушенный 11 сентября 2001 года прежний Всемирный торговый центр. Рядом находится мемориал жертвам трагедии. Высота башни вместе со шпилем – 1776 футов, что отсылает к году принятия Декларации независимости США.], только что открытого на юге Манхэттена, археологи, которые будут жить через две с половиной тысячи лет после нас? В 4514 году ученые, знакомые с древними текстами, где это карликовое сооружение именуется «небоскребом», будут, несомненно, размышлять о смысле его высоты, хотя в конце концов им придется признать, что цифра 1368 (а именно таково количество «футов» от основания до кровли) в культуре древних строителей не значит ровным счетом ничего. Другие, ссылаясь на так называемые «вики», фрагменты священных текстов, в которых упоминается утраченный шпиль, выдвинут остроумную теорию, согласно которой изначальная высота здания составляла 1776 этих древних единиц измерения: таким образом, здание символически отсылало к дате, имевшей для строителей серьезное идеологическое значение. (Отдельная группа ученых раскритикует эту теорию как вульгарную и страдающую излишним буквализмом.)

Тем временем специалисты по эпиграфике и просопографии будут сосредоточенно изучать надписи, содержащие имена обывателей, некогда живших, любивших и работавших на этом месте («Конде Наст», «Майкл Корс»). В связи с присутствием загадочных символов – в частности, яблока с надкушенным боком – обязательно возникнет дискуссия о характере сооружения: каким оно было – религиозным или светским? Часть исследователей будет настаивать, что две громадные прямоугольные ямы, расположенные близ руин, некогда оборудованные трубами и, в чем сойдутся все историки сорок шестого века, использовавшиеся как общественные бани, были остатками существовавших на этом месте более ранних, «архаических» сооружений, хотя исследователи так и не смогут объяснить, ради чего сохранялись очертания этих развалин. Но какие бы предположения ни выдвигали ученые, общая теория, которая объединила бы число 1776, имена, символы и следы более ранних сооружений, так никогда и не будет сформулирована.

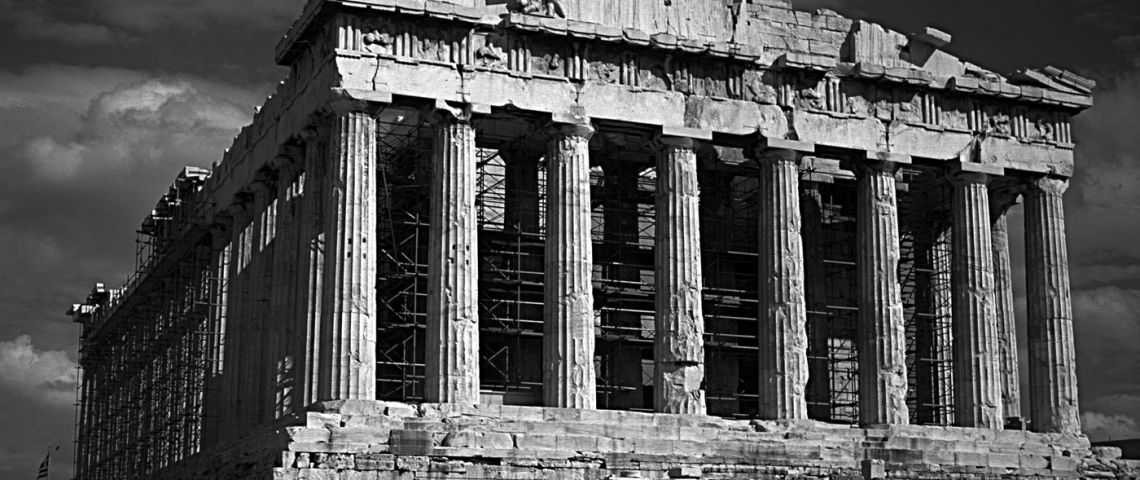

Когда мы смотрим сегодня на Парфенон, мы разглядываем сооружение, жизнь которого началась примерно так же, как и у Всемирного торгового центра 1, – это был памятник национальной катастрофе. К настоящему времени Парфенон стал, конечно же, одной из мировых архитектурных икон: величие этого сооружения было отмечено всеми – от Плутарха в I веке н.э. («грандиозное по величине, неподражаемое по красоте») до знаменитого османского путешественника XVIIвека Эвлии Челеби («Мы видели все мечети на свете, но никогда не видали ничего подобного этой!»); его эстетическому совершенству поклоняются туристы и профессионалы (Ле Корбюзье называл Парфенон «основой всех мерил искусства»); он воспроизведен во всех материалах, от камня до бумаги, в надгробьях, зданиях судов и бирж, и во всевозможных масштабах: от полноразмерной реплики в Нашвилле до бело-голубых логотипов на миллионах кофейных стаканчиков из картона.

Тем не менее в день посвящения Парфенона в 438 году до н.э. построившие это сооружение афиняне видели в нем памятник сокрушительному набегу. Парфенон тоже строился как замена сожженному врагами зданию; он тоже возвышался над площадью, где специально сохранили следы разрушенных сооружений. В сознании смотревших на него граждан он тоже был навеки связан с жутким сентябрьским днем.

23-го дня этого месяца в 480 г. до н.э. на пике длившегося десятилетия конфликта между Персидской империей и слабым союзом греческих городов-государств персы разграбили Афины и Акрополь. На Акрополе – огромной скале с плоской вершиной, высящейся в центре города, – находились самые святые для афинян сооружения. Там стояла усыпальница Эрехтея, одного из мифических основателей и первых царей Афин, – внутри нее росла олива, считавшаяся даром Афины, богини – покровительницы города; неподалеку располагался храм самой Афины, в котором стояло деревянное изображение девы-воительницы – столь древнее, что его считали упавшим прямо с неба. Вдоль аллей и храмовых лестниц тут и там были разбросаны бесчисленные приношения: лежали доспехи разбитых врагов, стояли бронзовые герои и боги, каменные юноши и девушки в натуральную величину, куросы и коры, обменивались друг с другом тайными улыбками.

Все это сожгли персы. Здесь же пролилась кровь. Захватчики убили горожан и жрецов, искавших убежища в святых местах, – такая расправа была для греков непостижимым нарушением священного права. Позже, когда греческое войско разбило персов, а оставшиеся в живых афиняне вернулись в свой разрушенный город, они собрали все эти улыбающиеся статуи и похоронили их, как людей. На некоторых из них и по сей день заметны следы пожара.

Даже нам, до сих пор не оправившимся от травмы 11 сентября, сложно вообразить, какой шрам в сознании афинян оставили набег персов и разрушение города. К перестройке Акрополя смогло приступить лишь следующее поколение граждан. (Профессор классической истории в университете Виргинии Джон Майкалсон заметил недавно, что если мы хотим в полной мере понять, что пережили афиняне, нам следует «представить, что 11 сентября с землей сровняли весь Нью-Йорк и весь округ Колумбию, всех оставшихся в живых жителей эвакуировали, а перестройка заняла тридцать лет».) Что действительно объединяет афинскую и американскую трагедии, так это то, что они почти сразу приобрели символическое измерение, став олицетворением политических и моральных различий между жертвами и нападавшими. Одним из греческих слов, обозначавших людей, которые разрушили их город, было слово βάρβαροι – от него и происходит наше выражение «варвары».

С середины XVIII века, когда популяризацией Греции и ее развалин занялись европейские интеллектуалы, писатели и художники, Парфенон – жемчужина перестроенного Акрополя, сияющий белизной мраморный храм, посвященный богине мудрости, – стал олицетворять все, что мы хотели бы видеть в древних Афинах и современных либеральных демократиях: он превратился в чистое выражение рационального, гуманистического мировоззрения. Но вот профессор археологии Нью-Йоркского университета утверждает в своей новой книге, что двадцать пять веков, отделяющих нас от времени строительства храма, безнадежно затемнили изначальный смысл этого сооружения и что самая знаменитая скульптура храма на самом деле представляет собой нечто, что мы «попросту не в силах вообразить на здании, которое считается иконой западного искусства». В «Загадке Парфенона» Джоан Бретон Коннелли доказывает, что «самый большой, самый поразительный с технической точки зрения, богаче всего украшенный и эстетически наисовершеннейший храм из всех известных» был создан ради увековечения человеческой жертвы – варварского акта, который греки совершили сами, а не жертвой которого пали. Этот спорный тезис – лишь последнее звено в длинной цепи споров о Парфеноне, начавшихся до того, как завершилось его строительство.

Первые связанные с храмом разногласия носили политический характер и, как это часто бывает со строительными проектами, касались денег. За тридцать лет, прошедших от разграбления Акрополя до его роскошной реконструкции при Перикле, Афины превратились из региональной державы в ведущую силу стратегического альянса, который историки называют Делосским союзом (по названию острова Делос, где хранилась союзная казна). Во всем, кроме названия, Делосская симмахия была Афинской империей, а ее города-члены были по сути подданными Афин. Незадолго до того, как началась перестройка Акрополя, Перикл перенес союзную казну с Делоса в Афины под предлогом вящей заботы о ее сохранности. В то время в казне было восемь тысяч талантов, что, по одной из оценок, составляет на нынешние деньги около 4,8 миллиарда долларов. Еще 600 талантов, или 360 миллионов долларов, поступало ежегодно в качестве дани от «союзников».

Для афинян, гордившихся своим благочестием и культурным превосходством, самым очевидным делом, на которое можно было пустить все эти деньги, была перестройка обугленных руин Акрополя. Удачным сочетанием художественных амбиций и экономической целесообразности этот грандиозный проект напоминал программы по трудоустройству безработных времен Великой депрессии. (На протяжении пятидесяти лет после начала строительства в Афинах вообще не было безработицы; Плутарх пишет в жизнеописании Перикла, что «эти работы распределяли, сеяли благосостояние во всяких, можно сказать, возрастах и способностях».) Когда враги Перикла попытались использовать астрономические траты на восстановление Акрополя в качестве политического оружия против него, он заявил, что будет счастлив финансировать строительство из собственного кармана, если ему позволят посвятить все эти сооружения самому себе. Жадные до славы, которую, как они знали, принесет городу этот проект, враги прекратили препирательства.

Новые храмы не походили ни на один из ранее существовавших. Несмотря на то, что Парфенон называют образцом греческой архитектуры, в нем нет абсолютно ничего типичного – скорее, он представляет собой аномалию и по материалу, и по размеру, и по общему архитектурному решению. Он был первым храмом в материковой Греции, полностью сооруженным из мрамора, – на строительство пошло 22 тысячи тонн, добытых в десяти милях от Акрополя и поднятых сюда на волокушах, телегах и блоках. Кроме того, он был самым большим. Большинство храмов, построенных в довольно незатейливом архитектурном стиле, который называют дорическим, имеют по шесть колонн на фасаде и тринадцать по сторонам – у Парфенона таких колонн восемь и семнадцать. Увеличение размера дало возможность создать невиданное ранее количество скульптурных украшений. Антаблемент (горизонтальное перекрытие, покоящееся на внешних колоннах) украшен огромными прямоугольными панелями (метопами), на которых представлены сцены мифических сражений. На восточной стороне боги разят титанов, на западной греки торжествуют над амазонками, северная изображает победу греков над троянцами, тогда как на южной люди покоряют кентавров – диких существ с торсом человека на теле лошади. Ярко раскрашенные статуи, расположенные на обоих фронтонах (треугольниках, венчающих фасады храма), представляли ключевые моменты мифа об Афине. На восточной стороне, прямо над главным входом, богиня появлялась из головы своего отца Зевса сразу взрослой, тогда как другие боги взирали на происходящее с понятным в такой ситуации изумлением; на западном фронтоне она билась со своим дядей Посейдоном за право владения Афинами. Достаточно было просто обойти храм, чтобы получить полное представление об афинской и греческой гражданской истории.

Еще одним фундаментальным отступлением от архитектурной традиции было использование элемента, характерного для более изысканного ордера, ионического: фриза с барельефами, полностью опоясывающего внутреннее прямоугольное святилище, или целлу – помещение, в котором обыкновенно находилась статуя бога. В Парфеноне целла тоже была необычной – она состояла не из одного, а из двух помещений: в более просторном и в самом деле располагалась статуя, тогда как назначение меньшего, заднего, помещения до сих пор остается неясным. Одни ученые полагают, что там жили и работали юные девы, служительницы храма. Другие, указывая на упоминания в античных текстах дорогих даров, хранившихся в этой комнате, считают, что она была своего рода сокровищницей – возможно, именно там хотя бы частично держали огромные богатства, составлявшие казну Делосского союза.

Синтез, которого достигли в Парфеноне высокое искусство, религия и международные финансы, ясно виден в 13-метровой статуе Афины-Девы, «Афины Парфенос», стоявшей в главном помещении целлы – именно эта деталь храма была в античные времена самой знаменитой. Статуя изображала богиню в доспехах, на груди у нее была отрубленная голова Медузы, сбоку стоял щит, у ног лежала гигантская змея, символ мифических афинских царей, а в правой руке Афина держала почти двухметровую крылатую Нику. Изготовил это чудо Фидий, близкий друг Перикла и величайший художник своего времени, руководивший, по некоторым источникам, всей перестройкой Акрополя. Стоимость золотых пластин, из которых был сделан хитон богини, составляла около сорока четырех талантов, или двадцать шесть миллионов долларов. Пластины были съемными – на случай, если возникнет необходимость в больших деньгах. Разумеется, за сто лет с момента завершения строительства драгоценный наряд богини полностью ушел на оплату афинских наемников.

Еще более поразительными, чем богатое убранство Парфенона, были многочисленные технические усовершенствования, до сих пор восхищающие архитекторов. Притом, что фасад храма прост, как логотип, – восемь вертикалей, увенчанных приземистым равнобедренным треугольником, – в здании практически нет прямых линий. Антаблемент и платформа, на которой покоится вся структура, в центре вздымаются вверх; метопы клонятся наружу, тогда как перемежающиеся с ними панели, напротив, слегка утоплены внутрь – равно как и северные и южные стены целлы. Фундамент храма имеет легкий наклон: западная часть, то есть та, которую человек видит первой, когда поднимается на Акрополь, оказывается слегка приподнятой, что придает сооружению несколько агрессивный, напористый характер, поражающий воображение при первом знакомстве. Внешние колонны, хотя и кажутся абсолютно прямыми, на самом деле слегка утолщаются к центру. Этот прием использовался, чтобы скорректировать оптическую иллюзию (колонны с абсолютно прямыми сторонами ближе к центру кажутся прогибающимися вовнутрь), но в то же время легкое утолщение создает подсознательное ощущение мышечного усилия. Греческий археолог и архитектор, в течение двадцати с лишним лет руководивший реставрацией Парфенона (с 1975 года почти все здание было, по существу, разобрано и сложено заново), описывает это впечатление как «глубокий вдох атлета». Все внешние колонны слегка клонятся внутрь; если их продолжить, они сойдутся в одной точке примерно в двух с половиной километрах над поверхностью земли.

Изгибы, наклоны, сжатия, утолщения, вдохи и выдохи – все эти архитектурные тонкости создают особое, слегка тревожное впечатление: Парфенон как будто оживает. В ходе недавней реставрации обнаружилось, что вертикальные желобки или каннелюры на колоннах представляют собой не полукружья, как считалось ранее, а полуэллипсы. Эта вроде бы незначительная техническая деталь дает огромный эффект, создавая таинственную игру света и тени на фасаде при восходе и заходе солнца. Как выразился один из реставраторов, из-за нее кажется, что «Парфенон сам выходит на свет».

Кажется, едва ли не каждый, кто, преодолев череду скользких мраморных ступеней, поднимался на Акрополь, чтобы рассмотреть это ошеломительное здание, стремился заявить на него свои права. Украшенный идеологически значимыми скульптурами, Парфенон сразу же стал, как выражается Коннелли в своей книге, «самым большим рекламным щитом» в Афинах; политики, императоры, теологи, неверные, захватчики, воры и освободители, которым случилось с тех пор пройти через Афины, всегда пытались запечатлеть на нем свои послания.

Первыми были сами греки. Парфенон не простоял и века, когда оратор Демосфен, сожалея о золотых днях демократического правления Перикла, назвал его символом былого величия Афин. Примерно в то же время Александр Македонский украсил антаблемент захваченными в Азии щитами, прибавив к ним сардоническую надпись, поносящую спартанцев за то, что те отказались участвовать в его кампании. Еще через триста лет римский император Нерон поместил на восточном фасаде греческий текст во славу самому себе, и россыпь его бронзовых букв долго блестела на солнце.

После того как в III или IV веке н.э. сильнейший пожар уничтожил крышу и внутреннее убранство храма, на «рекламном щите» стали появляться иные послания. К концу VI века, когда в городе поклонялись уже не Афине, а совсем другой деве, Парфенон превратили в церковь. Множество языческих изображений было уничтожено, в храме появились иконы, главным входом стал западный, а не восточный, а к задней части была пристроена полукруглая апсида. Еще через сто лет это был уже православный кафедральный собор «Девы Афиниотиссы, Пресвятой Афинской Богородицы». После 1204 года, когда через Афины прошел четвертый крестовый поход под предводительством французов и венецианцев, Парфенон начал новую жизнь в качестве католического собора Пресвятой Девы Афинской; рядом выросла колокольня. Еще через три столетия, когда Османская империя завоевала материковую Грецию, храм Афины, он же собор Девы Марии пережил новое рождение, обернувшись мечетью. Колокольня с легкостью превратилась в минарет.

Несмотря на все бедствия, переходы из рук в руки и вечные переделки, Парфенон вступил в Новое время практически невредимым. Здесь начался новый, чрезвычайно странный отрезок в его истории: он стал пешкой в военной игре между Европой и Османской империей. В конце XVII века в ходе конфликта, само название которого – Шестая турецко-венецианская война – многое говорит об этом тяжком периоде, турки устроили в Парфеноне склад боеприпасов, полагая, что венецианцы никогда не станут стрелять по столь священному для них зданию. Они ошиблись. Одно из семисот пушечных ядер, выпущенных венецианцами по Акрополю осенью 1687 года (еще один трагический для Афин сентябрь), достигло цели. Мощнейший взрыв разрушил стены целлы, повалил две дюжины колонн и разбросал по округе метопы, обломки фриза и украшавшие фронтоны скульптуры. «Его сиятельство были немало обескуражены тем, что разрушили прекрасный храм, простоявший три тысячи лет», – писал с большим чувством, исказившим даже хронологию, один из приближенных генерала, командовавшего венецианским войском. Тогда же погибли около трехсот турецких детей и женщин, искавших убежища на Акрополе; этот факт, впрочем, упоминают редко – еще один пример того, как превратности истории Парфенона отражаются в предрассудках и предпочтениях историков.

Относительно краткое существование Парфенона в качестве полной руины сделало его, пожалуй, еще более привлекательным в качестве экрана, на который проецировались современные фантазии о прошлом. Например, невзирая на то, что здание куда дольше служило церковью и мечетью, чем храмом Афины, начиная с 1832 года, когда Греция отвоевала у турок независимость, лишь очень немногие ученые и археологи осмелились усомниться в том, что «реставрация» Акрополя должна вернуть его в золотой век Перикла, избавив пространство от любых свидетельств последующих реинкарнаций храма. «Следует убрать все следы варварства», – заявил один немецкий архитектор вскоре после того, как королем независимой Греции был провозглашен баварский князек.

К тому времени, впрочем, почти полностью убрали и сам Парфенон. Начиная с 1801 года Томасу Брюсу, седьмому графу Элгину, шотландскому аристократу, служившему британским послом при османском дворе, удалось – на основании разрешения, формулировки которого до сих пор изучают с поистине талмудическим рвением, – вынести с развалин и переправить в Англию большую часть фриза, почти все сохранившиеся фронтонные скульптуры и пятнадцать метоп. В 1816 году, испытывая нужду в деньгах, он продал все привезенное британскому правительству; с 1817 года скульптуры выставлены в постоянной коллекции Британского музея.

Споры о мраморах Элгина – или мраморах Парфенона, как называют их те, кто считает, что британцы обязаны вернуть все это грекам, – являются, без сомнения, самыми яростными из всех, что когда-либо велись в связи с Парфеноном. Одни говорят, что Элгин совершил преступление против эстетики – он оторвал скульптуры от их архитектурного окружения. Другие полагают, что он был преступником политическим – повел себя как наглый империалист, апроприировав шедевры национального искусства. Третьи – хоть эту точку зрения сегодня, когда арт-мир стал исключительно щепетильным в вопросах источников происхождения и принципов наследования, следует признать маргинальной – считают его спасителем. Нужно помнить, что в те годы местные жители с огромной радостью разбирали Акрополь на части, чтобы приспособить камни для домашних нужд или отдать на обжиг.

Собранный Элгином груз еще не успел достичь берегов Британии, а нападки на графа уже стали в определенных кругах необходимым атрибутом культурной и политической честности. Лорд Байрон посвятил очернению Элгина несколько строф «Чайльд Гарольда» – «Нет, холоднее скал английских тот, кто подошел с киркою к этим стенам». С тех пор по вопросу о законной принадлежности мраморов высказались все – от Кановы до Кавафиса («Наилучшая стратегия – честность, а честность в истории с мраморами Элгина означает реституцию»), от Жаклин Кеннеди до Мелины Меркури («Это символ, кровь и душа греческого народа»), от Клинтонов до Кристофера Хитченса, который нашел время, чтобы написать по этому вопросу преисполненную негодования книгу. Не смолчали даже Владимир Путин и верховный лидер Ирана Али Хосейни Хаменеи. Оба оказались сторонниками реституции.

Если в связи с мраморами Элгина ставился вопрос о том, кому принадлежит Парфенон, то в «Загадке Парфенона» спрашивается, кем были люди, которые его построили. Джоан Бретон Коннелли полагает, что ответ следует искать в длинном фризе, опоясывавшем сплошную стену храма за колоннами. На фризе высотой около метра и длиной почти сто шестьдесят представлена огромная процессия из более чем шестисот участников – людей, зверей и богов. Нетерпеливо машут руками распорядители шествия, всадники едва сдерживают своих ретивых скакунов, шагают, подбирая на ходу одежды, старейшины, девы несут ритуальные дары, музыканты играют на дудках и лирах, там и тут стоят прекрасные юноши, озаряя все вокруг своей красотой, жертвенные коровы и овцы покорно идут на убой. Едва ли не для всех, кто на протяжении веков восхищался Парфеноном, этот шедевр являл собой классический образец единения искусства и науки, эстетической тонкости и технического мастерства, характерного для храма в целом. Однако для Коннелли, стипендиата фонда Макартуров и автора увлекательного исследования о жизни греческой жрицы, фриз обнаруживает «темную» сторону классической греческой культуры, бывшей на деле куда более «примитивной, чем готовы признать люди более поздних культур и ученые-классики».

Никто не спорит, что барельеф изображает торжественное церемониальное шествие. Но что это за шествие? Первые посетители Акрополя в Новое время были озадачены: в XV веке антиквар Кириак из Анконы думал, что процессия демонстрирует «победы афинского оружия в эпоху Перикла». Тремя столетиями позже два английских архитектора, путешествовавших по Греции и тщательно исследовавших ее руины, пришли к другому выводу. Джеймс «Афинянин» Стюарт и Николас Реветт, чей многотомный труд «Афинские древности» внес огромный вклад в популяризацию неоклассицизма греческого образца в XVIII веке, считали, что на фризе изображена гражданская процессия в рамках одной из Панафиней (то есть «всеафинских празднеств»), проводившихся во времена Перикла каждые четыре года в честь рождения богини – покровительницы города.

Эту гипотезу как будто подтверждает находившаяся над входом панель, в которой действие достигает своей кульминации. Здесь под благосклонными взорами двенадцати олимпийских богов, которые мило болтают друг с другом, возлежа на креслах, пятеро смертных – мужчина, женщина и трое детей – совершают некий ритуал. В центре происходящего – мужчина, вручающий большое складчатое полотно самому младшему из детей (или, быть может, забирающий у него это полотно). По мнению Стюарта и Реветта, здесь изображен кульминационный момент Панафинеи: преподнесение в дар богине новой шерстяной накидки, или пеплоса. Современному зрителю складчатое одеяние в руках мужчины и ребенка кажется – по контрасту с торжественными действиями в окружении августейших особ – очаровательным проявлением повседневности. Если не знать, что там происходит, можно решить, что они собирают белье для стирки.

Сомнения в истинности панафинейской теории возникли сразу же. Во-первых, в изображении отсутствовали важнейшие черты реального празднества, хотя места на фризе было для них более чем достаточно. В частности, нигде не было ни малейшего намека на огромную когорту пехотинцев, костяк афинской армии, которая, по свидетельствам всех источников, принимала участие в шествиях. (На фризе основное место отведено конникам.) Куда более фундаментальное возражение было стилистическим. Ни в одном из других сохранившихся до наших дней греческих храмов не встречаются изображения современных его строительству исторических событий; сюжеты всегда мифологические. Как выразился Арнольд Уолтер Лоуренс, известный археолог и родной брат Лоуренса Аравийского, «столь вопиющий разрыв с традицией требует объяснения».

Стоит ли говорить, что объяснений последовало великое множество: фриз Парфенона, как и гибель «Титаника», смерть Мэрилин Монро и убийство Кеннеди, всегда побуждал энтузиастов обнаруживать смысл там, где его нет. Изобретательные археологи объясняли преобладание на фризе коней и конников тем, что в момент строительства храма Перикл как раз занимался развитием афинской кавалерии. Историки искусства тем временем здравомысленно указывали, что кони и конники попросту смотрятся куда более интересно, чем сотни марширующих пехотинцев. Другие обходили довод о том, что изображение исторического события не имеет прецедентов в греческой архитектуре, заявляя, что представленное на фризе шествие – вовсе не Панафинея времен Перикла, а мифическая Панафинея, самое первое из подобных шествий, устроенное мифическим королем Афин Эрехтеем. Новые теории, подобно фигурам на фризе, все идут, идут и идут.

Одна из причин, по которой споры ведутся столь долго и интенсивно, кроется в том, что не сохранилось ни одного античного описания фриза. Когда греческие и римские авторы, побывавшие в Афинах, находили нужным писать об архитектуре, они чаще всего восторгались Пропилеями – многоуровневой колоннадой, стоявшей при входе на Акрополь; когда они упоминали Парфенон, все их внимание было сосредоточено на громадном, одетом в золото изваянии Афины. «Нет ни малейших сомнений, – писал Джон Бордман, выдающийся британский историк античного искусства, – что проблемы, связанные с фризом Парфенона, – иконографические, религиоведческие и художественные – будут оставаться открытыми, пока мы не обнаружим текст Vвека, который раскроет нам истину». Двадцать лет назад Джоан Бретон Коннелли нашла, как она полагает, именно такой текст.

В своей книге Коннелли рассказывает, как в начале 90-х, когда она была на стажировке в Оксфорде, ее внимание привлекли фрагменты утраченной пьесы Еврипида «Эрехтей». Эти тексты приобрели известность после того, как листы папируса, на которых они были написаны и которые еще в античности употребили для обертывания мумии, были от этой мумии отделены, а их содержание проанализировано и опубликовано. В пьесе Еврипида, поставленной первый раз примерно через десять лет после окончания строительства Парфенона, разыгрывался важнейший для афинян миф: история трех дочерей Эрехтея, которые вызвались умереть, когда оракул заявил, что Афины только тогда гарантируют себе победу в войне с соседним городом, когда в жертву будет принесена царская дева.

До обнаружения этих папирусов пьеса была известна главным образом по длинному отрывку, цитировавшемуся в судебной речи, написанной через сто лет после Еврипида; в этом отрывке мать девушек, царица Пракситея, превозносит добродетель жертвенности по отношению к городу (добродетель, которой обвиняемый, если верить произносившему речь законнику, был, увы, лишен). Фрагменты, обнаруженные на обертках мумии, содержали большой, ранее не известный кусок из финала пьесы. Здесь Афина приказывает горожанам возвести две гробницы – одну для Эрехтея (который, несмотря на победу афинян, погиб в сражении) и другую для его великодушных и жертвенных дочерей, которых следовало похоронить вместе «в одной могиле».

Коннелли была потрясена тем, что из этого следовало. Ученые всегда предполагали, что греческое слово «парфенон», девичья, относилось либо к Афине-Деве, которой был посвящен храм, либо к жрицам богини, которые могли жить в задней части храма. После прочтения отрывка из «Эрехтея» «ошеломленная» Коннелли пришла к убеждению, что пять фигур в центральной части фриза – это Эрехтей, его жена Пракситея и три их дочери, изображенные непосредственно перед наводящим ужас жертвоприношением, а Парфенон, собственно, и есть та гробница, о которой идет речь в пьесе. В рецензиях на книгу эту идею Коннелли тут же превратили в ложную сенсацию. «Использовался ли Парфенон как место для принесения в жертву девственниц?» – закатывал глаза The Daily Beast.

На самом деле сенсационной теории Коннелли уже больше двадцати лет. Впервые она выдвинула ее в 1996 году в научной статье, которая, однако, не смогла убедить историков искусства и археологов. В книге Коннелли обращается непосредственно к публике. Как и другие популяризаторские труды, написанные специалистами, готовыми ради продвижения своих спорных идей идти в обход академического сообщества, эта книга полна всевозможных изъянов. Заразительный энтузиазм, если не сказать излишняя эмоциональность, которую автор демонстрирует по отношению к своему предмету, – эпитет «ошеломленный» нечасто встретишь в обсуждениях эллинистических папирусов – восполняет здесь недостатки исследовательского метода и фактические неувязки.

Свою гипотезу Коннелли высказывает лишь в середине книги; первые главы отданы пространным описаниям афинской топографии, истории и мифологии, написанным ради того, чтобы читатель «мог увидеть памятник глазами античного человека». (Скрытая тенденциозность обнаруживается и здесь: подробнейший перечень афинских ручьев и рек в первой главе объясняется не особой любовью автора к природе, а тем, что она считает одну из фронтонных скульптур Парфенона изображением речного божества, приходившегося Эрехтею тестем.) Когда дело доходит до фриза, Коннелли демонстрирует верность искусству истолковательной гимнастики, давно освоенному в совершенстве авторами разнообразных теорий Парфенона. Ученым, указывающим, что наименьшая из пяти ключевых фигур, полуобнаженный ребенок, является мальчиком и, следовательно, никак не может быть дочерью Эрехтея, она отвечает: «Греческие художники периода архаики и классики были настолько неопытными в изображении женской обнаженной натуры, что когда им приходилось это делать, они полагались на то, что действительно знали: на обнаженную мужскую натуру». Тем, кто не понимает, почему по случаю человеческого жертвоприношения на убой пригнали двести сорок три головы скота, Коннелли заявляет, что эта сцена относится к другому мифологическому сюжету, чем та, что представлена над восточным входом. И так далее.

В результате вся эта изобретательность оказывается на удивление неубедительной. Склонность Коннелли видеть за каждым кустом Эрехтея оборачивается маниакальностью, характерной скорее для конспирологов. («Иногда, – пишет она о ритуальных объектах, представленных на центральной панели, – скамейка – это больше, чем скамейка».) Хороший пример такой методологии самообмана – попытка Коннелли доказать, что закрытое помещение в задней части Парфенона было гробницей дочерей Эрехтея. Для начала она разворачивает теорию, выдвинутую одним-единственным специалистом, о том, что колонны в этом помещении (давно, разумеется, утраченные) были выполнены в «протокоринфском» стиле. После чего следует плавный переход к истории, рассказанной римским архитектором и записанной через пятьсот лет после завершения строительства Парфенона: ее смысл сводится к тому, что самая первая коринфская колонна была создана под впечатлением от жертвы, оставленной на гробнице. Для Коннелли это значит только одно: «Парфенон ясно и отчетливо сообщает нам, что является местом последнего упокоения девушек, положивших свои жизни ради победы Афин». Едва ли не все из предложенных далее аргументов оставляют схожее впечатление: они сродни фантазиям, которые приходят на ум человеку, разглядывающему пятна Роршаха.

Но настоящая проблема с «Загадкой Парфенона» состоит все-таки в том, что выдвигаемый ею «спорный» тезис – сенсационная претензия на раскрытие темной стороны греческой культуры вкупе с человеческими жертвоприношениями, утраченными текстами и снятыми с мумии папирусами – вообще не новость. Во-первых, фрагменты «Эрехтея» были опубликованы и прекрасно изучены за четверть века до того, как Коннелли узнала об их существовании. Что же до мифа об Эрехтее и его дочерях, который в глазах Коннелли доказывает, что у афинян было «куда более примитивное мировоззрение, чем готовы признать люди позднейших культур и ученые-классики», то комментаторы писали о нем на протяжении тысячелетий, не ощущая ни малейшей эмоциональной травмы. Это и неудивительно: уже самим афинянам истории о девичьем самопожертвовании казались преданиями далекой старины. Драматурги использовали этот сюжет в трагедиях, к нему отсылали в патриотических речах и судебных прениях – иными словами, рассказанные в мифе события воспринимались чисто метафорически. Ученые единодушны в том, что самопожертвование царских дочерей, о котором идет речь в пьесах типа «Эрехтея», было частью риторического тропа, который ко второму десятилетию Пелопоннесской войны давно стал общим местом, – тропа о том, что каждый человек и каждая семья должны были пожертвовать что-то на нужды государства.

Так что даже если Коннелли права в своей интерпретации центральной панели фриза, это не дает ни малейшего повода для шумихи – естественно, помимо того, что шумиха подстегивает продажи. Говорить, что изображение дочерей Эрехтея свидетельствует о темной, варварской культуре человеческих жертвоприношений – смехотворная натяжка; с тем же успехом можно было бы заявить, что старые плакаты с белобородым дядюшкой Сэмом, тычущим в зрителя костлявым пальцем со словами «Ты нам нужен», доказывают существование общенационального культа престарелых педофилов. Иногда скамейка – это просто скамейка. То, что исследовательница потратила годы на то, чтобы раздуть свою навязчивую идею до масштабов книги, в конечном счете больше говорит о странной притягательности Парфенона, чем о здании самом по себе.

Если теорию Коннелли следует считать притянутой за уши, то сама фиксация автора кажется мне вполне простительной. В долгой череде греков, римлян, византийцев, турок, крестоносцев, венецианцев, шведов, французов, немцев, англичан и американцев, которые никак не могли отвлечься от Парфенона и маниакально продолжали о нем думать, скромное место принадлежит и мне. В шестом классе я изготовил картонную модель храма в качестве учебного проекта по истории; нужное число колонн было сделано из свернутой в трубочку туалетной бумаги. В старшей школе по вечерам и на выходных я трудился у нас в подвале уже над моделью Парфенона в масштабе: три фута в ширину на шесть футов в длину с тринадцатидюймовой гипсовой репликой фидиевского изваяния, ради украшения которого я научился работать с настоящим сусальным золотом.

Этот проект я так и не завершил, но над фризом успел поработать изрядно: из серо-зеленой формовочной глины, посаженной на картон, я сделал фрагмент восточной части с богами, возлежащими на креслах. Что стало с моделью и золоченой Афиной, я понятия не имею. Plus зa change: время идет, эпохи – как в жизни людей, так и в жизни цивилизаций – сменяют друг друга, и то, что некогда было сокровищем, находит свой конец в печи для обжига или в мусорной корзине. Думаю, что когда я увидел на блошином рынке на севере штата Нью-Йорк гипсовый слепок той секции фриза, которую обычно именуют «WX», – десятый блок на западной стороне Парфенона, изображающий двух всадников верхом на ретивых лошадях, галопирующих в сторону левого края, – я не раздумывая купил его скорее из-за сентиментальных воспоминаний о собственном прошлом, чем из пристрастия к древним грекам. Теперь он висит у меня в гостиной над маленьким столиком. По вечерам я иногда зажигаю прямо под ним толстую свечу: благодаря игре теней начинает казаться, что кони и всадники приходят в движение. Куда они скачут, мы, скорее всего, так никогда и не узнаем, зато мне достоверно известно, что они прекрасны.

*Даниэль Мендельсон (род. 1960) – американский мемуарист, эссеист, критик и переводчик. Закончил Принстонский университет по специальности «классическая филология», докторская диссертация посвящена трагедиям Еврипида. Лауреат многочисленных литературных наград, постоянный автор «Нью-Йоркера» и «Нью-Йоркского книжного обозрения».

© 2014 Daniel Mendelsohn, Deep Frieze

Публикуетсясразрешения

The Wylie Agency (UK) Limited