Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

В 1929 году в Мюнхене вышел в свет фотоальбом Августа Зандера «Лицо времени». В том же году в Берлине прошла персональная выставка испанского фотографа Хосе Ортиса Эчагуэ (José Ortiz Echagüe). Сразу же после экспозиции восемьдесят включенных в нее работ были изданы отдельной книгой под названием «Головы испанцев». Задачей обоих изданий была попытка запечатлеть разнообразие типажей своего времени и своих народов. Обоих фотографов при этом объединяла и профессиональная установка – снимать людей не в салонах или искусственных, специально оборудованных для этого местах, а в естественной среде проживания.

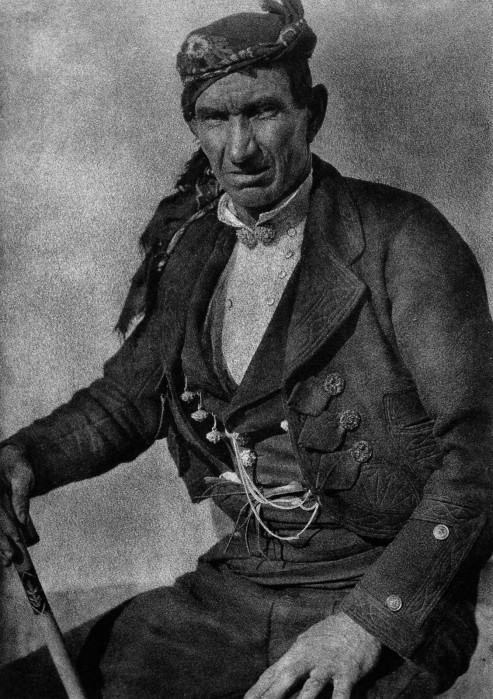

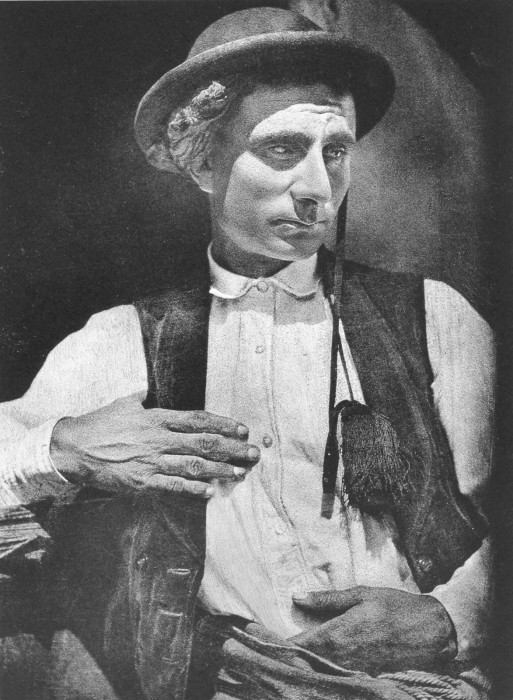

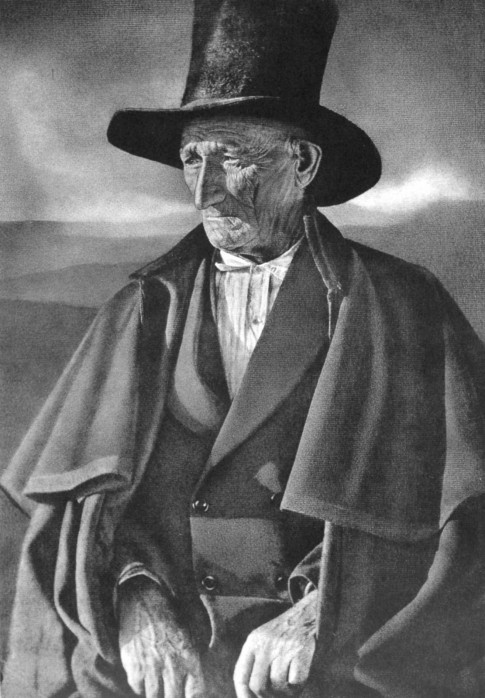

Но, похоже, на этом сходство заканчивается. Если положить рядом два случайно выбранных снимка, человеку несведущему трудно будет догадаться, что Зандер и Ортис Эчагуэ были современниками, фактически представителями одного поколения (Зандер десятью годами старше). В фотографиях Зандера мы безошибочно опознаем время – это первые десятилетия ХХ века. На это указывают и лица, и одежда, и техническое исполнение, и общий настрой изображений. В «Головах испанцев» Ортиса Эчагуэ, напротив, нет никаких знаков принадлежности к какому-то определенному времени. По правде говоря, в первый миг могут даже закрасться сомнения, что это фотографии, а не обработанные каким-то особым образом старинные гравюры. Не дают ключа к определению эпохи и лица на портретах – те же типажи мы можем найти и на полотнах Эль Греко, Веласкеса, Гойи, и на картинах испанских художников ХХ века Сулоаги и Соланы.

В такое вот замешательство я впал, увидев в испанском журнале фотографию «Проповедь в деревенской церкви». Рядом с названием были указаны год (1903) и имя фотографа, ничего мне не говорившее. То есть это было начало прошлого века, но с тем же успехом эту картину мог бы написать кто-то из художников XVI или XVII столетия. Но не это главное. Главное в том, что снимок, вернее, старая женщина в черном на переднем плане, казалось, сошедшая с полотна «черного периода» Гойи, притягивала мой взгляд с необъяснимой силой, заставляя возвращаться к ней снова и снова. Я долго пытался понять, почему эта фотография так странно на меня воздействует, и даже сейчас не возьмусь утверждать, что разобрался с этим до конца. Но склоняюсь к мысли, что во мне были задеты какие-то давние детские представления об этой стране, полностью стертые из сознания и смутно связанные с такими словами, как суровое, мрачное, жуткое, загадочное, непонятное...

Это может показаться странным по отношению к Испании, прочно ассоциирующейся для нас сегодня с эпитетом «солнечная». Солнечная Испания – это клише, так говорят все (и, по-моему, говорили еще в советские времена). Будто к Испании не относится Галисия, где дождей побольше, чем в Латвии, или Кастилия, про которую сами испанцы говорят – tres meses de infierno y nueve de invierno (три месяца ада и девять месяцев зимы). Солнечная Испания – это, конечно же, Андалусия, южный край страны, которому она обязана большей частью своих международных опознавательных знаков – коррида, фламенко, цыгане, гитары и кастаньеты, страстный Дон Жуан и пылкая Кармен, Альгамбра, Севилья, восторг и веселье, ножи и кровь – все то, что сами испанцы презрительно обозначают словом españolada («испанщина»).

Оба представления (и пробужденное во мне фотографией Ортиса Эчагуэ, и «солнечная Испания») обоснованны. Как первое, так и второе коренятся в богатой традиции со своей историей, легендами и мифами. «Мне всегда казалось, – говорит в своей изумительной книге «Иберия» американский писатель Джеймс Миченер, – что любой человек, интересующийся романтической или мистической стороной жизни, должен рано или поздно определиться со своим отношением к Испании. Ибо так же как географически этот пугающий полуостров врезается в океан и стоит в нем особняком от остального мира, так и философски понятие Испании вторгается в воображение, вызывая последствия и вопросы, не ассоциируемые ни с одной другой нацией».

Свое отношение к испанцам я определил еще на заре туманной юности. Отношение это было радикально простым, но, если здесь уместно это слово, выстраданным и потому непоколебимым: испанцы – сволочи. У меня были причины так считать, и я уже не был ребенком. Так, во всяком случае, мне казалось, поскольку концом своего детства я считал момент перехода от книг «для детей младшего школьного возраста» к историческим романам. Наряду с храбрыми и благородными героями, увлекательными приключениями в этих романах хватало картин, которые у меня, ребенка, не могли бы возникнуть в самых кошмарных снах: людей обезглавливали, протыкали пиками, жгли на кострах, распинали и т.п. Было подмечено, что среди всех прочих исторических мерзавцев испанцы выделяются каким-то особым зверством. Если в Северной Америке бледнолицые краснокожих просто перестреляли, то испанские конкистадоры были куда изощреннее в убийствах индейцев: поджаривали их на медленном огне, сдирали кожу и посыпали солью, отдавали на растерзание собакам или что-то в этом духе. В некоторых книгах эти сцены были даже изображены на старинных гравюрах. Эти наивные, напоминающие детские рисунки картины еще долго держали меня в своей власти после чтения книг. Под стать своим подданным были и короли. В «Тиле Уленшпигеле» Филипп II описывается как «коронованный паук с длинными ногами и разверстой пастью, который никогда не смеется и плетет паутину, чтобы опутать народ Фландрии и высосать кровь из его сердца». Развлекается Его Величество, сжигая мартышек, играя на «кошачьем клавесине», поджаривая в железном ящике мышей и крыс или «с наслаждением слушая» вопли боли осужденных еретиков. Не добравшись до середины книги, я почувствовал, что пепел Клааса стучит и в мое сердце. Романы Райдера Хаггарда убедили, что в мире не было ничего ужаснее испанской инквизиции, так что позднее, взявшись за Эдгара По, я уже готов был поверить, что описанная в рассказе «Колодец и маятник» тюрьма инквизиторов Алькасар в Толедо с раскаленными стенами, медленно сжимающими узника, существовала на самом деле.

Окажись тогда поблизости трезвомыслящий испанец, он наверняка разъяснил бы, что я стал жертвой «черной легенды»[1. Термин ввел в оборот испанский публицист Хулиан Худериас, опубликовавший в 1914 году книгу “Черная легенда и историческая правда” (La leyenda negra y la verdad histórica).]. Так в испанской историографии принято обозначать весьма богатую традицию демонизации Испании и изображения испанцев в литературе, театре и живописи протестантской Западной Европы (а также в католических Италии и Франции) как особо злобных изуверов. «“Черная легенда” основана на главном допущении, что в ходе истории испанцы показали себя уникальными по жестокости, ханжеству, тиранству, мракобесию, лени, фанатизму, алчности и вероломству людьми; иными словами, в этом отношении испанцы настолько отличаются от других народов, что их история заслуживает отражения в терминологии, обычно не применяемой в описании и интерпретации историй других народов»[2. Powell, Philip Wayne. The Tree of Hate, 1985.].

Своего апогея «черная легенда» (или черный пиар, как сказали бы сегодня) достигла в XVI веке, когда Испания находилась в зените своего могущества, отзвуки которого слышны по сей день.[3. Сравним, к примеру, описание испанского религиозного ордена Opus Dei в книге Дэна Брауна “Код да Винчи” с романтизированными образами пиратов Карибского моря в одноименном фильме.] Ядро легенды образуют четыре исторические реалии: испанская инквизиция, завоевание и колонизация Латинской Америки, политика Испании в Нидерландах в XVI веке (герцог Альба как главный «пожиратель детей») и король Филипп II как главный архитектор и верховный повелитель всей этой «империи зла».

О распространении легенды по каждому из направлений заботились свои пропагандисты (преимущественно англичане и голландцы), хотя удивительным образом попадаются среди них и испанские имена. Так, например, фундамент легенды о зверствах испанцев в Новом Свете заложил монах-доминиканец Бартоломе де Лас Касас. Его книга «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» (1552), полная преувеличений, была переведена на основные языки и распространилась по Европе, придав импульс новым, еще более фантастическим историям ужасов. Испанский протестант Антонио дель Корро в 1567 году опубликовал памфлет под псевдонимом Reginaldus Gonzalvus Montanus, в котором, выдавая себя за жертву инквизиции, изобразил испанских инквизиторов как безжалостных выродков, насилующих женщин и растлевающих мальчиков. Это сочинение, быстро переведенное и распространившееся в протестантских странах, стало главным источником знаний для целой плеяды столь же «правдивых» авторов, по религиозным или политическим мотивам усматривавших в Испании своего главного врага.

В свою очередь одним из главных авторов кампании очернения Филиппа II был государственный секретарь самой империи Антонио Перес, в 1585 году впавший в немилость и обвиненный в разглашении государственной тайны. С помощью жены Пересу удалось бежать из тюрьмы и укрыться во Франции. Остаток своей жизни он посвятил распространению жутких рассказов про Филиппа II и его двор, наряду с прочим обвиняя католического монарха в убийстве своего сына Карлоса и своей третьей жены Елизаветы де Валуа. Другие распространители легенды приписывали Филиппу II деспотизм, врожденную жестокость и агрессивную нетерпимость к любому инакомыслию. Вскоре эти качества были перенесены на всех испанцев скопом. Для Монтескье и Вольтера Испания была чистейшим воплощением религиозного фанатизма и мракобесия, злейшим врагом просвещения и прогресса в тогдашней Европе. И как тут не упомянуть поэтическую драму Фридриха Шиллера «Дон Карлос» (1785), где Филипп II, гонимый необузданной ревностью, велит убить сына, подозревая его не только в симпатиях к протестантам, но и в сексуальных связях со своей мачехой, вышеупомянутой Елизаветой де Валуа. Этот же образ короля-чудовища воспроизводится и в опере Верди «Дон Карлос» (1867).

Филипп II полагал, что воюет в одной армии с Богом, и не особо интересовался «черным» образом себя и своей страны по ту сторону Пиренеев. «Истина все равно победит», – пишет он в одном из писем, выдавая этой фразой и свое высокомерие, и фатализм, и неспособность понять и оценить разрушительную мощь такого оружия нового времени как печатный станок. Насыщенная стереотипами «черной легенды» риторика продолжала доминировать в интеллектуальном пространстве Западной Европы вплоть до середины ХХ века, когда историки начали понемногу пересматривать соответствующие страницы испанской истории. Вряд ли сегодня уважающий себя историк осмелится утверждать, что Филипп II и его режим выделялись какой-то особой жестокостью. На фоне других европейских стран того времени он был даже довольно гуманным, и если говорить о кострах инквизиции, то в Германии, к примеру, в одном только XVII веке ведьм было сожжено больше, чем за все время существования испанской инквизиции.

Обычно испанцы начало заката своей могучей империи, «над которой никогда не заходило солнце», связывают с Филиппом III, хотя он унаследовал от отца уже обреченную на упадок страну. Ни Филипп III, ни сменявшие его на престоле Габсбурги и Бурбоны не были людьми, способными что-то изменить. Именно в разорении страны можно по праву упрекнуть Филиппа II, но об этом апологеты «черной легенды» упоминают редко. Вместо того чтобы развивать производство, сельское хозяйство, науку, он пустил по ветру казну в нескончаемых войнах и конфликтах. Вместо того чтобы модернизировать государство и сделать его открытым для новых идей, он почел за лучшее замкнуться и хранить верность унаследованному от предшественников укладу жизни и правления. Разнообразию он предпочел однородное общество, нетерпимое к инакомыслию. Именно такую, замкнутую в себе, католически унифицированную и одержимую чистотой своей крови Испанию он и получил, но отторгнутое этой Испанией в ходе истории оказалось ценнее сохраненного.

Предыдущее утверждение нуждается в уточнении: ценнее с точки зрения сторонников модернизации, прогресса, развития, но никак не людей, «интересующихся романтической или мистической стороной жизни». Тот же Миченер, размышляя над мрачнейшими страницами испанской истории, приходит к неожиданному, но вполне понятному любому романтику выводу: «Однажды вечером, прогуливаясь по крепостной стене Авилы, я думал: “Не выгони Испания мавров, ее сельское хозяйство и производство процветали бы. Не изгони Испания евреев, в торговле она была бы наравне с Англией. Удержи она пару протестантских профессоров, испанские университеты сохранили бы свою былую витальность. Но тогда мне пришлось бы признать высший факт: не сотвори она всего этого, сегодня она была бы лучшей Испанией. Но это была бы уже не Испания”».

В XVIII веке во время восшествия династии Бурбонов на испанский престол начался импорт французской культуры, моды, идей, манер, обычаев и даже образа речи, что в высших слоях испанского общества и у интеллектуальной элиты вызвало резко поляризованную реакцию. Одни охотно впитывали в себя эти новые веяния, становясь либо шутами моды (псевдофранцузами), либо адептами идей французского просвещения. Назовем их либералами, хотя в Испании их всегда уничижительно именовали afrancesados (офранцуженными). Другие (назовем их традиционалистами), напротив, воспринимали эту французскую экспансию как чуждую и абсолютно неприемлемую, подрывающую устои идентичности нации. Но что же противопоставить идеям просвещения, моде и утонченной культуре французов? Испанскую культуру? Но что есть испанская культура XVIII столетия, если не местный вариант той же французской культуры? А в некоторых сферах культуры и этого нет (взять, например, музыку – назовите хоть одного испанского композитора XVIII века!). Испорченной французским влиянием высокой культуре традиционалисты противопоставили исконную народную культуру, усмотрев в ней чистый источник подлинно испанского духа.

В самом этом явлении не было бы ничего особенного, подобное наблюдалось в Германии и России в XVIII и XIX веках, не говоря уже о реакции меньших народов (в том числе и латышей) в золотые эпохи национализма. Испания выделяется тем, что носителями истинно испанских качеств были назначены низшие слои общества, особенно маргинальные и полууголовные круги – цыгане, городские босяки (los majos и los manolos), тореадоры (в те времена по большей части цыгане). Чем дальше от офранцуженного мадридского двора, тем лучше; чем примитивнее, тем подлиннее. Грубость, вульгарность, необузданное естество становятся недвусмысленными знаками испанской чистоты, ведь от любого проявления высокой культуры по определению разит французским духом. Эта «аристократическая плебейскость», как ее назвал Ортега-и-Гассет, в XVIII веке стала для испанского общества одним из определяющих факторов.

Трудно определить, в какой мере идентификация национальных черт с образом жизни низших, маргинальных слоев повлияла на ценности, поведенческие стереотипы и мировосприятие испанцев. Возможно, именно здесь следует искать корни характерной для них антипатии к соблюдению закона и авторитету власти. В XVI и XVII веках испанцы были «немцами» Европы и считались чрезвычайно законопослушным, дисциплинированным и любящим порядок народом. Никакого сравнения с испанцами ХХ века, которых английский историк Иэн Гибсон характеризует, слегка утрируя, как «настолько анархичных, что даже анархизм им кажется слишком организованным».

Вторжение Наполеона и последовавшая за ним война за независимость (1808–1814) наглядно продемонстрировали правоту традиционалистов – от Франции ничего хорошего ожидать не приходится. Доказали они и то, что королевский дом не способен ни организовать, ни вдохновить сопротивление. Когда наступление наполеоновской армии деморализовало аристократию, военное командование и государственные структуры, единственным спасителем чести нации стал «простой народ». Тот самый грубый, вульгарный, суеверно-католический, враждебно настроенный ко всему французскому народ стал спонтанно организовывать отчаянное сопротивление в городах и партизанскую войну по всему полуострову.

Выродившаяся аристократия и гордый, благородный простой народ – такой образ Испании укрепился во время войны за независимость. Английские и французские путешественники эпохи романтизма его охотно выделяли, приукрашивали и распространяли в своих сочинениях по всей Европе. Среди них трудно найти кого-то, кто не упомянул бы спокойную, серьезную, полную достоинства стать испанского крестьянина или сдержанную, но вежливую и дружелюбную манеру поведения пастуха овец. Джордж Борроу, проживший в Испании четыре года (1836–1840), пытаясь распространять в этой цитадели католицизма протестантскую Библию, в своей книге «Библия в Испании» с изрядным презрением высказывается об испанских аристократах, подчеркивая, что «испанец из низшего слоя – будь то manolo, батрак или погонщик мулов – интересует меня намного больше. Он – не приземленное существо; он чрезвычайно необычный человек. Правда, ему не свойственно дружелюбие и щедрость русского мужика, готового отдать последний рубль попавшему в беду чужаку. [...] Испанец по характеру более замкнут, менее склонен к самопожертвованию, но он обладает гордым, независимым духом, чем нельзя не восхититься. Разумеется, он необразован, но удивительным образом в этих низших, неотесанных слоях я всегда находил куда более вольные взгляды, чем среди представителей высшего класса».

Схожее впечатление Испания произвела и на французского писателя Проспера Мериме, побывавшего здесь целых семь раз. Из первого путешествия он писал в 1830 году в Париж своему другу Альберу Стапферу (первому переводчику «Фауста» на французский язык): «Низший слой общества здесь мудр, духовен, полон воображения, а высшие сословия мне, напротив, кажутся ниже публики кабаков и игорных домов Парижа. [...] Мне кажется, что испанский сапожник может смело занимать самые высокие посты, а его гранд может в лучшем случае стать тореадором. Но если мы говорим о бое быков, знайте, что это самое красивое зрелище, какое только можно себе вообразить».

Даже нищие под своими лохмотьями хранят удивительное самоуважение, становясь в глазах романтиков символом разгромленной, погрязшей в бедности Испании, наперекор всему не позволяющей себя унизить. Когда Вашингтон Ирвинг в 1829 году посетил Гранаду, он увидел у ворот Альгамбры «двух оборванных ветеранов войны», в его романтическом воображении тут же превратившихся в «потомков Сегри и Абенсеррахов». Это открытие заставляет его воскликнуть: «Я еще не встречал ни одного испанца, не претендующего на благородное происхождение, каким бы бедняком он ни был». Позднее, уже в 1906 году, английский знаток Италии и переводчик Данте Томас Окей пишет в предисловии к книге Ричарда Форда «Испанские заметки» (Gatherings from Spain): «Испанец, насколько бы беден он ни был, остается кабальеро и ожидает к себе соответствующего отношения; даже нищие говорят друг другу “вы”».

Джордж Борроу, в своей книге с подлинно протестантским пылом бичующий испанцев за их фанатичный католицизм, суеверия и языческий культ «римской богини Maria Santissima», все же уважительно отмечает их особое отношение к бедности: «К чести Испании все же надо признать, что это одна из немногих стран Европы, где бедняков никогда не оскорбляют и не унижают. Даже в гостинице оборванца никогда не прогонят от двери, а если и не впустят, то во всяком случае выпроводят добрым словом, пожелав милости Бога и Богоматери. [...] В Испании даже нищий не считает себя низшим существом, ибо никому не целует ноги и не знает, что значит быть избитым или оплеванным; а вот графу или маркизу вряд ли суждено впасть в гордыню относительно собственной важности, ибо он не найдет никого (разве что кроме своего французского слуги), кто попытается льстить ему или угождать».

Отношение к бедности, разумеется, было лишь одной из многих особенностей, в глазах романтиков отличавших Испанию от остальной Европы. Все – от ландшафтов до крошечных туфелек испанских женщин – казалось им экзотическим и достойным восхищения или, напротив, возмущения. Для Александра Дюма Африка начиналась за Пиренеями, и не только для него. Созданный романтиками образ Испании был настолько притягательным и мощным, что его влияние – эта экзотическая яркость и особо экзальтированная манера письма – ощущается едва ли не во всех новых путевых заметках об Испании. Он чувствуется не только в очерках французских, английских или немецких путешественников, но и в образе мыслей самих испанцев об Испании. С особой наглядностью это проявляется в мышлении так называемого поколения 1898 года. В том году Испания потеряла в войне с США свои последние заморские владения – Кубу, Филиппины и Пуэрто-Рико. Многие восприняли это как национальное унижение, как крайнюю степень падения некогда могучей империи (падения, начавшегося еще с разгрома Непобедимой армады Филиппа II в 1588 году). Под воздействием этой «национальной травмы» для целой группы писателей, публицистов и интеллектуалов Испания, ее историческая «аномальность» в сравнении с другими европейскими державами становится главным объектом размышлений. Проблема возрождения Испании становится их личной проблемой. «Me duele España»(«Во мне болит Испания»), говорит Мигель де Унамуно, наверняка самый влиятельный и известный мыслитель поколения 1898 года. К этому поколению относятся такие писатели, как Асорин, Пио Бароха, Антонио Мачадо, Рамон дель Валье-Инклан, в меньшей мере – Ортега-и-Гассет. Их предтечей совершенно обоснованно считается Анхель Ганивет, по своей воле ушедший из жизни в ноябре 1898 года. Будучи испанским консулом в Риге, он бросился с суденышка в ледяные воды Даугавы. Объединяет представителей этого поколения то, что проблему Испании они считали духовной проблемой и искали решение совершенно конкретных проблем государства и общества не в сфере практической политики, а в области философии.

При чтении, например, книги Анхеля Ганивета «Прекрасная Гранада» (1896) создается впечатление, что автора больше всего занимает вопрос, как сделать город соответствующим образу романтической Гранады, созданному Ирвингом и другими путешественниками. Относительно электрического освещения он, к примеру, пишет: «Свеча и масляная лампадка в Испании всегда были двумя прочными опорами семьи. Сегодня этот дух семейности идет на убыль по многим причинам, и отнюдь не последнее место среди них занимает злоупотребление электрическим светом». В другом месте он признает, что после наполеоновского вторжения Испания «могла бы иметь более либеральный и благородный политический режим, вводить новые, мудрые законы, улучшать государственное управление, возводить мосты и прокладывать дороги, но она предпочла остаться тем, что она есть, – Испанией». Героя, преграждающего путь этой возможной беде, для него символизировал безымянный мадридец, на знаменитой картине Гойи стоящий с распростертыми руками перед шеренгой французских карателей.

«Проповедь в деревенской церкви» – самая ранняя из известных фотографий Хосе Ортиса Эчагуэ – была сделана им в шестнадцатилетнем возрасте. Отец Хосе был андалузцем, мать – из рода басков, причем оба происходили из семей с крепкими военными традициями. В детстве Хосе мечтал стать художником, но поскольку старший брат Антонио уже учился живописи в Париже, родители рассудили, что одного несчастья в семье достаточно, и направили Хосе по стопам отца. В 1903 году Хосе поступил в военно-инженерную академию Гвадалахары. Год спустя, на пятнадцатый день рождения дядя подарил юноше фотоаппарат 9X12 марки Photosphere. Им и был сделан этот снимок.

Запечатленная на снимке церковь находится в селении Вигера, в провинции Ла-Риоха, чуть севернее границы, за которой начинается большое Кастильское плато. В начале ХХ века в Вигере было около 1300 жителей, в основном скотоводов. Теперь в селе обитает менее 400 человек и большая часть трудоспособных мужчин работает на местной гипсовой фабрике. После работы они рассаживаются по трем барам, неспешно попивают местное vino de casa, играют в карты, обсуждают футбол. Церковь открывается только на воскресную службу, но на мой вопрос, как туда попасть, бармен тут же достал из-под стойки ключ и позвал меня за собой.

Многие годы спустя Ортис Эчагуэ еще раз побывал в этой церкви и был так возмущен ее ремонтом (со стен была удалена известковая побелка), что больше уже не возвращался. Сегодня у него было бы еще больше причин для негодования, так как в новом, отполированном интерьере уже не узнать прежнюю сельскую церквушку. В свете многочисленных ламп переливаются не только новые деревянные полы и скамьи, но и заново переложенные каменные стены. О том, что 105 лет назад была сфотографирована именно эта церковь, свидетельствует лишь кафедра. Видимый справа на снимке трансепт вообще замурован... «Ну ладно, было так, теперь по-другому», – пытаюсь я приглушить разочарование. Главное, что община рада новому, яркому интерьеру своей церкви, и слава богу. Задержавшись на минутку у алтаря, ухожу прочь.

По иронии судьбы Испания стала нормальной европейской страной, строящей автострады, запускающей спутники и реставрирующей (иногда, пожалуй, слишком старательно) старые церкви, во многом благодаря Ортису Эчагуэ. После военной академии он стал одним из трех первых испанских военных летчиков. В 1923 году он создал и возглавил первую в Испании самолетостроительную компанию CASA, а в 1950 году стал президентом первой испанской автомобильной компании SEAT. В первой он проработал до 83 лет, во второй – до 81. Фотографией он занимался лишь в свободные минуты, каковых, учитывая его занятость на столь ответственных постах, не могло быть много (по его же словам, – четыре или пять дней в году).

Но его наследие изумляет не только объемами и вложенным трудом, но и качеством. Помимо ранних семейных портретов и работ марокканского периода (1909–1915) «собрание сочинений» фотографа Ортиса Эчагуэ образуют четыре внушительных тома: «Типы и костюмы» (1930), «Поселки и ландшафты» (1939), «Мистическая Испания» (1943) и «Замки и крепости» (1956). Эти книги, вышедшие в роскошном оформлении в издательстве, основанном самим автором, снискали сногсшибательный успех (тираж более 200 000 экземпляров для фотоальбома в тогдашней Испании был цифрой баснословной) и закрепили за Эчагуэ титул самого выдающегося испанского фотографа первой половины ХХ века.

В 1916 году, вернувшись из военной миссии в Марокко (в ту пору находившегося под испанским протекторатом), Ортис Эчагуэ взялся за реализацию своего первого крупного замысла. Замысел соответствовал духу эпохи – увековечить традиционные костюмы испанских провинций, пока они не исчезли совсем. Важнее всего было создать ощущение подлинности. Эчагуэ писал: «Чтобы фотограф добился своего, важно узнать людей в их собственной среде обитания, наблюдать их привычки и пытаться их увековечить. Было бы куда проще, следуя примеру многих наших кинематографистов, запереться в павильоне, раздобыть одежду в ближайшем музее и нанять профессиональных натурщиков. Но таким методом мы обрекли бы свою работу на гарантированное фиаско. И натурщики не умеют носить старинное платье, и прически неправильные, и стать не та».

Эти фотографии, собранные в том «Типы и костюмы», произвели своеобразное впечатление уже на современников Эчагуэ. Ортега-и-Гассет, которого он попросил написать предисловие к книге, сравнивает свои ощущения с чувствами, охватывающими человека в зоопарке при виде экзотических зверей, и усматривает в образах портретируемых скрытую фальшь. «Простой народ, – пишет он, – на этих фотографиях выглядит словно удивленным сам собой, будто он играет какую-то роль, специально для него сочиненную эрудированным поэтом, иными словами, живет в образе, придуманном кем-то другим, не относящимся к народу». По его мнению, людей, умеющих носить эту одежду с неподдельной естественностью, в Испании уже нет, и остальную часть предисловия он посвящает происхождению и эволюции народного костюма.

Кажется странным, что Ортега-и-Гассет, проведший значительную часть своей жизни в раздумьях над вопросом «Мой бог, что есть Испания?», усматривает в работах Ортиса Эчагуэ исключительно «анахронические одежды, от которых народ уже решил отказаться». Похоже на попытку оправдаться перед каким-то воображаемым европейцем, в чьи руки, не дай бог, эта книга могла бы попасть, и который мог бы подумать, что в Испании люди до сих пор ходят в таком доисторическом облачении. И правда, такую одежду никто уже не носил, но приличные семьи хранили ее в шкафу или сундуке и надевали по особым случаям. Они хранили память о традиции – традиции, которую представители поколения 1898 года считали ключом к сущности Испании, если хотите, к испанской душе, и отказ от которой делает невозможным возрождение Испании. В этом отношении мысль и эмоциональное отношение Ортиса Эчагуэ к объекту своей фотографии по значимости не уступают самому объекту. Но его объект – не костюм, а человек, возвышаемый костюмом над будничным и банальным. Камера Ортиса Эчагуэ, в свою очередь, возносит его еще выше с помощью чисто художественных приемов, наделяя портретируемого простого человека пленительным самоуважением и ставя в один ряд с севильским водоносом или кухаркой с полотен Веласкеса. Разумеется, это можно назвать идеализацией образа, но Ортис Эчагуэ никогда и не утверждал, что его как фотографа интересует объективная реальность. В этом отношении он типичный представитель поколения 1898 года, хотя сам себя к этому течению никогда не причислял. «Что есть Испания?» – центральный вопрос поколения 1898 года – для них был вопросом об идее Испании, ее сущности, корнях и месте в мире. Четыре тома Ортиса Эчагуэ содержат его ответ на этот вопрос.

Заведующая Фондом фотографии Памплонского университета, где хранятся более тысячи оригиналов фотографий Ортиса Эчагуэ и двадцать пять тысяч негативов, Асунсьон Доменьо Мартинес указывает мне на чисто сюжетные параллели его фотографий с литературными трудами поколения 1898 года. Открыв лист альбома с фотографией «Ветряная мельница в Вехере», она зачитывает мне фрагмент путевых очерков Асорина «Дорогой Дон Кихота»: «Дует злой, неудержимый ветер; четыре паруса ветряной мельницы напряглись. Крылья понемногу раскручиваются, вертятся все быстрее. [...] Через маленькие оконца в верхнем этаже башни открывается ландшафт. Старые жернова крутятся с размеренным гулом. Я смотрю сквозь одно из этих окошек на широкую равнину – бескрайнюю, красную, местами зеленоватую; желтоватые дороги теряются в долгих изгибах, вдали мерцают белые стены домов; небо затянуто тучами; рокочет гром. И по вьющейся в гору тропе приближается стайка женщин; в траурной одежде, с покрытыми головами они в это утро – близится Страстная пятница – ушли из дома, чтобы поцеловать ноги Христа в одной из отдаленных церквей Вильяхойса; медленные, черные, задумчивые, грустные, они шагают через пустынную, красно-бурую равнину...»

Фотография «Ветряная мельница в Вехере» многим покажется очень испанской из-за ветряных мельниц. Где ветряные мельницы, там Дон Кихот – ясно как день. Поколение 1898 года вообще отличалось общей одержимостью Дон Кихотом; они были близки к тому, чтобы считать, что в загадке Дон Кихота скрывается вся разгадка Испании. Была у этого поколения и одна общая с Дон Кихотом черта – грустно-мечтательный, обращенный в прошлое взор. Возможно, Асорин в процитированном фрагменте описывает картину, действительно увиденную им из оконца на верхнем этаже мельницы. Но с тем же успехом он мог и сочинить этот пейзаж с ветряными мельницами, грозовыми тучами и женщинами в черном, ибо есть в нем что-то, выражающее его пронзительное чувство Испании – чувство сродни мечте... мечте о прошлом.

Ортис Эчагуэ тоже наверняка сначала увидел «Ветряную мельницу в Вехере» в своем воображении, а уже затем сделал постановочный снимок. Драматичные грозовые тучи совершенно определенно скопированы с другого негатива, а сама фотография после проявки тщательно правилась ретушью. Таков был его метод, так он работал с самой первой своей фотографии «Проповедь в деревенской церкви» (это тоже, конечно же, постановка, ведь с учетом слабого освещения паства должна была застыть как минимум на 20–25 секунд) и до последней. «Он был фотографом с душой живописца», – говорит Асунсьон. Именно в этом многие его упрекали, хотя сам он отрицал сознательное подражание живописи и возражал тем, кто причислял его к пикториалистам. На вопрос журналиста, пытается ли он в своих работах имитировать живопись, Ортис Эчагуэ ответил: «Не будем впадать в крайности. Пусть фотография остается на своем скромном, полагающемся ей месте».

И все же кажется, что фотограф, утверждая подобное, впадает в грех самоуничижения. Его работы, без сомнения, очень живописны; его серия с монахами-траппистами производит впечатление копий картин Сурбарана. Как ему это удалось? Ортис Эчагуэ работал с фотобумагой, которую на рубеже веков изобрел французский инженер Теодор Анри Фрессон. На эту бумагу наносилось несколько слоев (обычно четыре) пигментированного желатина с разной светочувствительностью – по убывающей сверху вниз. Каждый слой затвердевал по-разному в зависимости от количества и интенсивности поглощенного света.

Проявка фотографий (или, правильнее сказать, печать) на бумаге Фрессона была очень трудоемким процессом. Так как под яркими лучами фотоувеличителя она меняла свои свойства, прямым путем с первого негатива получить увеличенное изображение на бумаге не представлялось возможным. Поэтому сначала негатив копировали на стекло или целлулоид, получая позитив. Потом этот позитив увеличивали до нужного размера готовой фотографии и копировали на обычную фотобумагу, получая второй негатив. Перед проявлением бумагу Фрессона активизировали, погружая на пару часов в раствор бихромата калия, а затем сушили. Высушенную бумагу укладывали на увеличенный негатив и под прессом на 10–40 минут выставляли на солнечный свет. Затем экспонированную фотобумагу обрабатывали в специальной ванночке, поливая ее водой, нагретой до температуры 24–34 градуса и смешанной с мелкими древесными опилками. Опилки стирали с бумаги не затвердевший (менее засвеченный) желатин вместе с пигментом. Мытье прекращалось, когда полутона фотоснимка обретали нужный окрас. И наконец, для смягчения чрезмерно темных тонов или осветления теней еще влажную бумагу обрабатывали кисточкой или комочком ваты.

Так создавались почти все фотографии Ортиса Эчагуэ. Просматривая их оригиналы, я убедился, что каждый из них выглядит ручной работой ничуть не менее чем меццо-тинто или акварель. Богатство и глубина тонов и нюансов поражают воображение. Его фотографии одинаково интересны и как художественные произведения, и как документ эпохи. Конечно же, они никак не вписывались в поток современной «объективной» фотографии ни по эстетике, ни по тематике, и неудивительно, что почти полстолетия фотографическая сторона многогранного таланта Ортиса Эчагуэ была почти предана забвению. Испанцам гораздо больше нравились сделанные им автомобили SEAT, нежели пронзительно одинокие ландшафты и галереи патетических, до смешного старомодных народных типов. Они как-то не вписывались в современные интерьеры и не годились для продвижения образа Испании на международном туристическом рынке.

Американский писатель Бэйард Тейлор, в середине XIX века путешествовавший по мусульманским странам, на обратном пути завернул в Испанию. В ноябре 1852 года он дилижансом отправился из Севильи в Гранаду, что с учетом тогдашних испанских дорог было основательной трехдневной поездкой. Все три дня почти непрерывно лил дождь, дилижанс постоянно застревал в грязи, но это не мешало Тейлору погружаться в раздумья о странной притягательности этой голой, скалистой земли. В своей книге «Земля сарацин» он пишет: «В самой пустоте и безлюдности этого ландшафта было что-то возвышенное, и он очаровал меня так же, как очаровывает пустыня. По правде говоря, после выезда из Севильи природа не баловала меня яркими видами, погода была бесконечно мерзкой, а путешествие в целом не очень приятным; и все же эта земля действует на меня с могучей, покоряющей без остатка, самому мне толком непонятной силой».