Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Виктор Пивоваров (р. 1937) – один из самых известных советских иллюстраторов детской книги (с моей точки зрения, лучший). «Взрослое» творчество Пивоварова развивалось в рамках советского андерграунда, если быть точным – так называемой школы «московского концептуализма» (Илья Кабаков, Игорь Чуйков, Вадим Захаров и другие). В начале 80-х Пивоваров женился на чешском искусствоведе Милене Славицкой и переехал в Прагу, где и живет до сих пор.

Говорить – в универсальных терминах – об искусстве всегда тяжело, но о советском андерграунде – почти невозможно. Пребывание внутри чудовищного Левиафана, пусть и полудохлого, предполагает эстетический гандикап, сочувственную фору для тех, кому не повезло родиться в благословенных джунглях Демократии и Свободного Рынка. К ним, художникам из чрева, как бы неприменимы общие правила: их сложно приписывать к школам и направлениям, за арт-модой они, по понятным политическим причинам, следить не могли, из-за того же нужных книг не читали, нужной музыки не слушали, нужных субстанций не потребляли. Для них со временем выработалась своя мера: такие художники с «настоящим» (под «настоящим» понимается то, что ценится на западном арт-рынке) искусством соотносятся примерно так же, как Паралимпийские игры с Олимпийскими.

Группа московских андерграундных художников конца 60-х – начала 70-х придумала способ выйти из этой унизительной ситуации. Их ответ называется «концептуализм» (не путать с общезападным направлением под тем же названием – у них есть кое-что общее, но далеко не все; разница, прежде всего, в истоках и намерениях). В основе этой художественной школы лежит великое русское умение превращать нужду в добродетель. «Нужда» – это советская власть и придурочный тоталитарный режим. Свергнуть его невозможно – да, как потом оказалось, и не нужно вовсе, сам распадется. Бороться – художественное самоубийство; антисоветские литература и искусство так и остались всего лишь культурно-историческими феноменами. Эскапизм прекрасен, но припахивает пошлостью. Остается только задушить совок в объятиях – в то же самое время дистанцируясь от него и концептуализируя сам процесс. Иными словами, к совку надо подослать не себя, а своего (как это называли в «московском концептуализме») «персонажного автора»: он обнимает советскую жизнь, слюнявит поцелуем взасос, душит, а мы фиксируем, анализируем, создаем искусство. И это было действительно великим.

Только вот Виктор Пивоваров имеет ко всему этому лишь частичное отношение. Советская власть занимала (и занимает!) его весьма мало; его интересует универсальное – «жизнь», если угодно. По сравнению, к примеру, с Приговым или Кабаковым, он – не критик и не «разъедатель» советского коллективного тела; «советское» для Виктора Пивоварова есть только частный случай жизни вообще. Пивоваров придумывает одного персонажного автора за другим и посылает их обнимать ее, барахтаться в ней, бежать от нее, а сам наблюдает (тут еще одно отличие от сподвижников-концептуалистов) – сопереживая. Поэтому его искусство не то чтобы не нуждается в гандикапах для вящего понимания вне советского контекста – нет, даже помыслить о таковых в связи с Пивоваровым невозможно. Пивоваров универсален точно так же, как искусство ацтеков или «малых голландцев». Мы можем ничего не знать о советских коммунальных квартирах, Сталине и Ленине, об одиночестве советского бухгалтера на пенсии, но способны видеть пивоваровские картины, альбомы, рисунки, инсталляции как целое, испытывать их невероятно чистый, мощный – и в то же время почти незаметный – appeal. Зрителю не нужно даже прояснять историческое и культурное происхождение отдельных деталей – эти детали сами за себя говорят. Универсальное, экзистенциальное (пусть Пивоваров и утверждает, что не читал Камю – какая разница!) раскрывается в любой мелочи его искусства безо всякого участия контекстуального. Но вот если мы хотим узнать, «как устроен Пивоваров» – здесь уже без истории, без контекста не обойтись. Собственно, как и с голландскими натюрмортами: сначала получаешь сильнейшую эстетическую инъекцию, а потом принимаешься выяснять, из каких аллегорических ингредиентов состоит жидкость, которую тебе вкололи.

Виктор Пивоваров чуть ли не последний из истинных ремесленников западного канона. Ремесленник отличается тем, что он:

1) всегда работает,

2) всегда работает плодотворно,

3) не считает мир существующим только для того, чтобы он всегда плодотворно работал.

Это великое чувство скромной отдельности, небольшой, но важной дистанции, невероятно деликатное отношение к окружающему миру, к другим художникам. Настоящий ремесленник сидит в углу и делает свою работу, наполняя мир, который его интересует (но не сверх того!), своими вещами. Вещи эти должны быть настоящими (безукоризненно сделанными) – здесь Пивоваров наследник европейской традиции от Ренессанса до высокого модернизма. Вещи эти незаметно трансформируют тот мир, на который ремесленник смотрит, – и вместе с трансформацией мира меняется и его взгляд. Так они и влияют друг на друга – без драматических разрывов, медленно, но верно (во всех смыслах слова «верно»); оттого излюбленные бытовые детали пивоваровского искусства – маленькие комнаты с безукоризненно убранной постелью, простым письменным столом, окном, за которым угадываются московские ландшафты, подсолнечным светом настольной лампы – ухватываются и прочитываются зрителем, который никогда не испытывал сомнительного счастья прогуливаться по Замоскворечью 1950-х годов.

«Московский концептуализм» отменил советскую власть, отключив ее напряжение, будто вилку выдернули из розетки. Советская власть обмякла и упала на руки «московского концептуализма». Виктор Пивоваров отменил необходимость замечать существование советской (и любой иной) власти вообще. Так бабочка отменяет существование гусеницы.

Кирилл Кобрин

Помните, в романе Александра Моисеевича Пятигорского «Философия одного переулка» есть три среды тогдашней Москвы: московский двор, потом курилка в библиотеке Ленина, потом – кухня. А дальше уже Лондон, выбывание из того советского пространства. Вот если определять жизнь какими-то этапами – первая жизнь, вторая жизнь, то в каких пространствах вам пришлось или удалось жить?

Когда я читал эту книгу, то как раз об этом думал, ведь район Пречистенки, где вырос герой романа Пятигорского, это нечто совершенно другое, чем тот, в котором вырос я. Я вырос в Замоскворечье, это был очень бедный район, где не было так называемых «бывших людей», каких-то дореволюционных стариков, интеллигентов, и атмосфера там была совершенно другая. Когда-то я был совершенно уверен, что в Замоскворечье жил Андрей Платонов – это место по духу как-то очень ему близко. Мне казалось, что в романе «Счастливая Москва» он описывает именно Замоскворечье. Потом я очень удивился, узнав, что он жил в самом люксусном районе на Тверском бульваре, недалеко от памятника Пушкину.

Родился я в Замоскворечье, но само формирование мое произошло в другом месте, которое я называю «сакральным центром» Москвы. Это я как бы вычислил для себя, что сакральный центр Москвы помещается в районе Чистых прудов, это теперешняя Мясницкая, где был ВХУТЕМАС. Там, в частности, очень красивые названия переулков, скажем, Кривоколенный... На этом небольшом пятачке жили Веневитинов, Тютчев, любомудры, которые вдохновлялись немецкой романтической философией. У Красных ворот родился Лермонтов, на Басманной жил в домашнем заточении Чаадаев, совсем рукой подать оттуда, на Разгуляе, родился Пушкин. На Мясницкой застрелился Маяковский. В общем, это очень густое место, и неудивительно, что в том же месте, где было гнездо первого авангарда, возникло и гнездо второго авангарда. Именно здесь, как бы совершенно случайно, оказались мастерские Кабакова, Булатова, Васильева, Янкилевского, Неизвестного и других художников.

Когда вы говорите о сакральной Москве... Если не говорить о Булгакове или о чем-нибудь вроде этой чертовщины, а взять Прагу с Големом и еврейской историей – вы чувствуете здесь что-нибудь из Майринка?

Когда я сюда приехал, это все прямо висело над городом – это был старый, облупленный город, в ужасном состоянии, все обваливалось абсолютно. Тогда, конечно, эта атмосфера была очень сильной. А сейчас, поскольку все привели в такой туристический вид... Все равно красиво, город превосходный, и слава богу, что его привели в порядок. Но почувствовать дух Майринка, и даже Кафки сейчас труднее. Только в плохую погоду или зимой, когда нет туристов… Эти духи не любят толп. Они прячутся.

Смотря какие духи. Я как-то обратил внимание на тувинских злых духов – таких летающих женщин с длинными грудями, связанными за спиной узлом, которые соблазняют путников… Интересно, что эти духи появляются именно в самый знойный полдень или в сумерки – тогда они прямо-таки кишмя кишат… Это я к теме толпы, но, в принципе, я согласен, что некоторые обстоятельства им нужны.

Сумерки – да, обязательно...

Однако я заговорил про места нашего формирования в связи с тем, что вы пишете, что когда приехали в Прагу со своими работами, вы оказались в полной пустоте, ничего не было, и то единственное, что начало всплывать, было детство, из которого уже что-то опять могло родиться. Что для вас, если так можно сказать, первые вещи вашего детства?

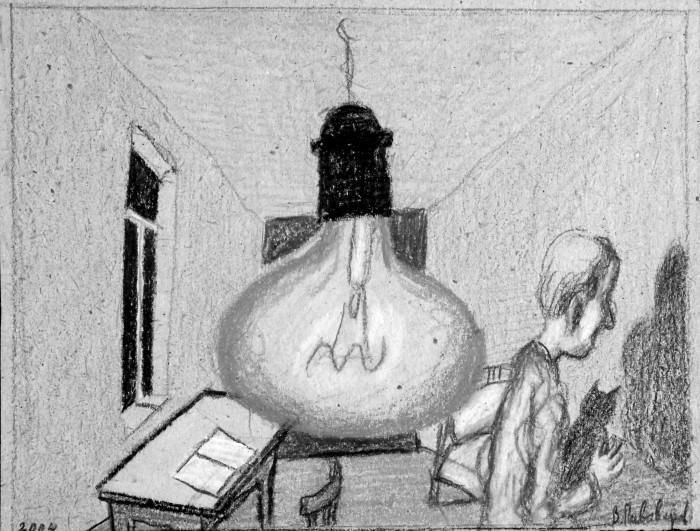

Этот вопрос для меня не неожиданный. Недавно я читал книгу Кабакова, который тоже вспоминает свое детство, и я с невероятной остротой ощутил разницу между нами, очень забавную. При том, что мы очень близкие друзья и как-то ментально похожи. Разница в том, что Кабаков все свое детство провел в чужих «казенных» домах. Он жил в общежитии, у него не было ничего своего. Он там пишет, что даже не было своих трусов, майки, тапочек – все было общее. А у нас с мамой была комната в коммунальной квартире, своя комната! Маленькая очень, восемь с половиной метров, но своя! И это тот мир, который меня сформировал. Это была очень маленькая комната, там было очень мало вещей – диван, кровать, примитивный стол, но – главное – там было окно. Вот это маленькое замкнутое пространство и это окно – это полное описание того метафизического пространства, которое меня сформировало извне и которое потом уже стало мной, жило во мне как внутренний тип сознания и формировало в свою очередь все, что я делал.

И это и есть «Квартира 22» из цикла ваших картин с таким названием?

Это и есть «Квартира 22», да.

Пятый этаж, этот глядящий вниз мальчик – очень завораживающе.

Да, для любого, кто пережил это ощущение... Если кто жил чуть повыше, высовывал голову в окно и через подоконник смотрел вниз, тот знает это острое и страшное ощущение.

Как долго вы там жили?

В этой квартире я родился, но во время войны мы с мамой уехали в эвакуацию, поскольку матерей-одиночек (отца у меня не было) из Москвы эвакуировали. Мы жили в Татарии, в глубокой деревне, а в конце 44-го года вернулись в Москву в ту же самую комнату. Вернулись с трудом, потому что она была занята, конечно, но все-таки нам удалось получить ее обратно. Там я жил практически до своих 30 лет.

А куда же вы приводили девушек?

Туда же, в эту комнатку. Мама была так деликатна, что уходила куда-то и гуляла. Хотя и боялась... (смеется).

Вы пишите про куклу, которую смастерили еще в пять лет или в четыре года – от одиночества. И говорите, что в ваших дальнейших рисунках – если заглянуть еще глубже – сущность ваших занятий не изменилась. Что это за сущность, которая не изменилась?

Это изготовление куклы от одиночества. Речь, в сущности, идет об очень интровертной психической модели. Но в какой-то момент меня эта модель стала утомлять. Я не знаю, удалось ли мне выбраться из замкнутого герметического одиночества, но я старался преодолеть это зацикленное на себя «я», это «эго», которое может быть очень прекрасным, очень поэтическим и прочее, но, тем не менее, оно зациклено на себе. В последние годы у меня появилось ощущение некоторой… Я не знаю, можно ли сказать – усталости от этого «я», во всяком случае, неудовлетворенности. И я захотел из этого выйти...

Обратно к вещам?

Н-н-нет... К вещам ли? Вы, видимо, имеете в виду мои натюрморты... вы правы. К вещам тоже. В любом случае – к более безличному проявлению. Безусловно, искусство – это попытка создать себе собеседника, однако с годами я для себя искусство определил как одну из форм познания. Есть, конечно, искусство, которое никаким познанием не занимается. В частности, французское искусство XVIII века, которое я только что видел в Лондоне и которое вызвало у меня просто омерзение (смеется)… Это Фрагонар, Буше, Ватто... А что касается познания, так это такие художники как Леонардо, Микеланджело, Пьеро делла Франческа… Вермеер...

Соотношения вещи и смысла, вещи и слова меня интересует еще и потому, что в своем ремесле раньше я был склонен к цветистой публицистике, а сейчас склоняюсь к сухости, то есть пытаюсь выжать все лишнее. И я заметил также, что чем конкретнее кто-нибудь пишет, тем это интереснее. Даже если он «просто» описывает то, что видит через окно. Но когда вещь получает имя… Ты несколько раз его употребляешь, и оно уже теряет свою изначальную непосредственность и страшно быстро делается пошлым. И тогда нежелание говорить вообще просто отображает твое нежелание терять живые отношения с тем, чем ты дорожишь.

Очень хорошо вас понимаю. Для того, чтобы не быть совсем отвлеченным... Поскольку я художник, я всегда привожу пример из своей области. Если поставить против себя – например, как у Малевича в его супрематизме – какие-то высшие абстрактные формулы, которые уже вне нашего материального мира, а как противоположность этому взять... какого-нибудь позднего Фалька, который пишет просто чеснок на столе или покосившийся забор в Загорске, я отдал бы предпочтение Фальку. Речь даже идет не о скромности, а о какой-то этической деликатности, когда существует какая-то более высокая планка, когда человек освобожден уже от амбиций решать космические проблемы и все прочее. Когда художник просто беседует с вещью или с человеком, которого рисует, или с пейзажем. Я сам как художник испытываю огромное чувство потери, что я живу во времени, когда вещь уже практически недоступна. Я сделал попытку преодолеть это в серии натюрмортов, но удержаться на этом уровне я не мог. Для этого необходимо обладать особенной силой, чтобы освободиться от всяких художественных движений, навязанных временем, и выйти на прямой разговор с вещью. А у меня, видимо, такой силы нет, я очень чувствителен к пространству и времени, даже при всей моей замкнутости или интровертности. К этим натюрмортам я возвращался несколько раз, это правда, и каждый раз это было для меня огромным переживанием, когда ты забываешь об этом своем драгоценном «я»...

Малевич с его высочайшим духовным взлетом и… какой-нибудь Митрохин[1. Дмитрий Исидорович Митрохин (1883–1973) – русский советский график, иллюстратор, мастер гравюры, офорта и литографии, искусствовед.]. Он больной был, старенький, рисовал пузырьки от лекарств, или там... грушу, которую жена принесла. Вот это, мне кажется, высшее, что только может быть.

А кстати, каким образом «Черный квадрат» Малевича мог вызвать революцию?

(Смеется.) Ну, я об этом писал в своей книге «Влюбленный агент». Как известно, «Черный квадрат» Малевича был написан в 15-м году, а через два года произошла Октябрьская революция. В 89-м в Праге я написал другой «Черный квадрат» Малевича, и произошла бархатная революция. В силу сжатости современного времени интервал между написанием картины и революцией резко сократился.

По-моему, ваши работы зачастую «прочитываются» в контексте той или иной ситуации – чтобы их понять, нужно уже до этого что-то знать. Поэтому для меня не совсем ясно, как работы, связанные с вашим советским прошлым, могут восприниматься здесь, на Западе. А может быть, я ошибаюсь, и не нужно ничего знать заранее…

Концептуальное искусство и вправду очень связано с контекстом, и без знания этого контекста его очень трудно понять. Но в любом художественном произведении, как бы оно ни было связано с каким-либо локальным контекстом, все равно присутствует область универсального, которая доступна любому человеку в любой географической точке и практически в любой культуре. Допустим, мы ничего не знаем об искусстве Латинской Америки какого-нибудь там XV века, до испанцев. Мы не знаем практически ничего о том, что там была за жизнь, какое мировоззрение у них было. Но мы видим эти вещи, и через прикосновение к ним что-то, пусть и частично, мы понимаем или чувствуем. Так что в любом искусстве есть такая часть, которая является ключиком для любого человека, даже не подготовленного.

Считаете ли вы, что эти универсалии, благодаря которым, согласно вашей концепции, можно воспринимать, скажем, древнекитайское, или ацтекское, или все равно какое искусство, где-то существуют?

Я думаю, что они существуют. В нашем мире они существуют. А универсалии очень простые: верх-низ, правое-левое, легкое-тяжелое, близкое-далекое... Это то, чем оперирует художник, это доступно для восприятия всем.

Но что бы вы назвали универсалией, например, в вашей картине: вот полупустая комната, у окна диван в белом чехле...

Это интересно (смеется). Там есть и то, и другое. Там есть некое сугубо местное, региональное, личное, какой-нибудь диван в белом чехле. У массы людей никакого дивана в белом чехле не было. Но окно есть уже универсальная вещь, окно есть у каждого.

Для меня существование универсалий самих по себе довольно сомнительно. Мне кажется, что на самом деле мы что-то понимаем в искусстве не благодаря каким-то универсальным вещам, а как раз наоборот: благодаря абсолютно конкретным работам в искусстве мы в первый раз что-то узнаем об этих универсалиях.

Вы знаете, а я не вижу здесь противоречия. Можно пойти от вещи, вот от этой какой-нибудь чашки, от этих ножниц, а можно наоборот... И, скорее всего, вы правы, потому что это то, что к нам ближе всего. Когда я работаю, я ни о каких универсалиях, естественно, не думаю. Только потом, когда анализируешь собственные картины, можешь уже каким-то образом обнаружить различные связи.

Но проблема в том… Вот вы упомянули Вермеера. Я не уверен, что знание каких-то реалий мне помогает его понять. Я поехал в Дельфт, читал книжки про его время, его жизнь, технику письма, про символы, принятые в тогдашнем искусстве, оптические приспособления…

А на эмоциональном уровне он же действует – или как?

Да уж, действует, и еще как...

Действует, только ничего не понятно?

Да. То есть если мы можем представить мир как стену, то это как окна, которые сами по себе представляют другой, неизвестный тебе мир. В отличие от концептуального искусства, где мир этот заранее известен. Что там сама красота? Я не понимаю. Как вы смотрите на это различие искусства абсолютно самодостаточного и в себе замкнутого, которое одновременно скрывает и приоткрывает другой мир, от искусства, которое пребывает в нем всеми своими корнями? Я подумал, что вы ведь работаете именно в этом концептуальном направлении, когда-то отказались от классической живописи…

Я пытаюсь соединять обе эти линии. Вполне возможно, что это абсолютно невозможно, и делаю я это плохо. Но я, как правило, чередую работы с текстами, контекстами и всякими подобными штуками, то есть работы концептуального типа с работами герметического плана.

Но мы можем вернуться к тому же Вермееру. Действительно, кажется, что его картины – это просто чудо, нечто абсолютно прекрасное, совершенное и возвышенное. И это действительно, на самом деле чудо! Тем не менее, существует анализ и такого типа картин, который, конечно, имеет большой недостаток, поскольку в результате этого анализа ты это ощущение чуда теряешь. Но ничего, оно потом возвращается. Если вы вспомните знаменитую картину Вермеера «Письмо» – девушка стоит с письмом у окна, – то любая деталь в этой картине поддается интерпретации. Картина иконографически, композиционно повторяет классический мотив Благовещения, когда деве Марии является архангел Гавриил и сообщает, что у нее будет божественный ребенок. Дева Мария – и в православной иконе, и в западной готике – всегда находится справа, а слева – архангел Гавриил. В данном случае этого архангела нет, есть только фигура женщины и окно, за которым ничего не видно, но откуда идет свет, который, собственно, и заменяет Архангела. На первом плане зеленый бархатный занавес. Занавес – это канонический атрибут Благовещения, атрибут, отсылающий к девственной плеве. И в готике, и в православной иконе – всегда в сценах Благовещения имеется занавес! Это символ девственности. Таким образом, Вермеер очень тонко, совсем незаметно отсылает нас к чуду Благовещенья. И поскольку делает он это не прямо, а через систему тонких намеков, сама картина воспринимается нами как чудо.

Правда, эти занавески также как бы допускают, что из-за них кто-то глядит на все это. То есть там имеется наблюдатель, и в некоторых картинах он прямо нарисован. Без него никакого смысла и не было бы.

Кстати, у Вермеера нет символов. У него есть образы, которые открыты для понимания.

Поэтому они, очевидно, и есть образы, что через них можно нечто для себя понять – через символы ведь мы не понимаем. Но вот когда вы сейчас говорите, что в последние годы устали от этого обращения к себе, то не кажется ли вам, что вещи содержат в себе нечто, что можно узнать?

Уточните вопрос. Содержат ли в себе вещи то, что можно узнать?

Как-то я зациклился на рассказе Олеши «Лиомпа»… Там лежит умирающий человек и разглядывает свою комнату и разные вещи – склянки разные с лекарствами, старый железнодорожный билет… И он понимает, что эти склянки еще имеют какое-то значение, а этот билет – уже никакого. То есть вещи как бы подступают к нему все ближе, и те, к которым он может дотянуться, еще имеют значение, а те, до которых не может, значение теряют. И тут появляется крыса, и ему приходит в голову никчемная мысль: а какое у этой крысы имя? Тогда он просыпается с криком «Лиомпа!» и в тот же самый момент умирает.

Замечательно. Я не читал этого рассказа. Здорово!

И когда вы сказали, что из обращенности к себе вы выходите к вещам, не кажется ли вам, что вещи все равно обращают нас обратно, вовнутрь?

Да. Обращают, конечно, вы правы. Любые вещи, даже если это вещи абстрактные, абстрактные образы или понятия, которые... не знаю, можно ли их назвать вещами или нет, но тем не менее, если мы к ним обращаемся, то они нас возвращают к себе, я согласен.

То есть, никуда не деться.

Да, да, я считаюсь с этим. (Смеется.)

Я почти что уверен, что ни одному художнику не нравится, когда его сравнивают с другими художниками, так что извините. Собираясь в Прагу, я хотел встретиться с Шванкмайером и посмотрел несколько его последних картин. Это напомнило мне куклы, которые вы начали делать в четыре года. У него эти куклы оживают прямо-таки страшным образом. Когда я смотрел ваши альбомы, то увидел там щуку с головой мужчины. А у Шванкмайера – змея с головой мужчины. Как вы, собственно говоря, относитесь к тем странным вещам, которые всплывают в вашем искусстве? Ведь это может вас пугать, ну, я не знаю... Как это – вы, нормальный человек, и вдруг рисуете «карнавал экскрементов»...

Нет, конечно, меня ничего не пугает, потому что когда ты рисуешь, ты определенным образом освобождаешься. Я думаю, у Шванкмайера просто в детстве были какие-то тяжелые психические травмы, и он всю жизнь каким-то образом освобождается от них. Так что нет, не пугает. Я радуюсь, когда возникают такие образы, и чем они неожиданнее, тем больше я радуюсь, потому что считаю, что это уже не моя фантазия... Если я что-то такое нарисую невероятное, то мне кажется, что я сам такого не мог придумать! Это значит, что что-то такое вне меня себя проявляет. Поэтому мне это дико нравится. Однажды у меня был такой случай. Я делал серию, которая называется «Зимний путь», и там фантазия по поводу России: снег, пустынные пейзажи, запущенность, заброшенность… И там появляются Сталин и Ленин в таком мифологическом, фантастическом ключе. И я нарисовал эскиз, на котором лиса стоит на пеньке и целует Сталина в губы. Я был в полном недоумении. Откуда это, что это такое?

Когда я был маленький... По-моему, это было связано с болезнью, а может быть, и нет. Был такой сон, когда ты не можешь дотянуться до частей своего тела, поскольку, скажем, ноги вытянулись страшно длинные. В ваших картинах тоже много вытянутых членов. Почему?

По другой причине. Вот эти вытянутые члены – длинная-длинная рука, длинная-длинная нога, длинный нос и целый ряд подобных образов связанны, мне кажется, с идеей продолжения себя. То есть ты не ограничен своим телом, ты можешь гораздо дальше дотянуться, ты сам более продолжителен, чем твое тело.

То есть это не намек на Фрейда?

Думаю, что нет.

Тогда откуда у вас такие смешные рисунки про кабинет Фрейда?

Вообще-то самого Фрейда я воспринимаю серьезно, а то, что я там натворил, я воспринимаю шутливо. Это никакая не критика Фрейда или еще что-нибудь, а скорее игра с устоявшимися понятиями: я начинаю их подбрасывать, переворачивать и так далее...

Эта игра мне знакома. Кстати, я вспомнил стихотворение Хармса, которое как описание феномена, в частности, цитирует Мераб Константинович Мамардашвили, когда некто «к ногам приделал две дощечки, присел, подпрыгнул и исчез. И долго я стоял у речки, и долго думал, сняв очки: «Какие странные дощечки и непонятные крючки!» Вот, нам кажется, что мы видим лыжи и коньки, а на самом деле – какие-то деревяшки, какие-то крючки. У Хармса это здесь желание заглянуть за пределы того, что мы видим.

Я думаю, что это попытка освободиться от нашего привычного стертого видения, когда мы практически уже вообще ничего не видим, и наше стертое видение принимаем за правду. Нам кажется, что вещи на самом деле такие, как мы их видим.

Скажите, когда вы в своей книге описываете какой-то семейный праздник и конкретных людей, теток там... и говорите: «От нее я скептик, от него меланхолик, от этой идиот, от этого восторженный», – это просто литературный прием или вы себя так и видите – сложенного из теток и дядей?

Это литературный образ, безусловно. Ну как я мог от тетки унаследовать что-нибудь такое? Тем не менее – это те вещи, которые я в себе вижу.

У меня чисто технический вопрос. Когда вы в одной из глав своей книги пишете: такого-то числа умерла мама. Это не цитата из «Постороннего» Камю?

Нет, не цитата, по той простой причине, что я – мне безумно стыдно в этом сознаться – но я не читал Камю! (Смеется.)

Этот вопрос к вашей картине «Последний экзистенциалист». Огромная нога, уходящий маленький человек и, конечно, дерево...

Этот рисунок почти шутка. Смешно же так представлять себе экзистенциалиста...

А который из них экзистенциалист, первый или уходящий? (Оба смеются.)

Я не знаю, но мне кажется, что экзистенциализм закончился. Как тип сознания, как культурное явление, как направление в искусстве. Еще живут некоторые художники этого направления. В частности здесь, в Чехии, есть одна художница, очень старенькая, Адриена Шимотова, у нее европейское имя, совершенно превосходная художница. Она моложе, допустим, Джакометти, но ее творчество принадлежит тому же типу искусства, к которому принадлежал Джакометти или Фрэнсис Бэкон, или тот же Люсьен Фрейд. Этот тип художественного и человеческого сознания закончился.

Характерно, что в вашем «Экзистенциалисте» присутствует дерево. Вы ведь помните, что в пьесе Беккета «В ожидании Годо» на сцене все время дерево – вот, повеситься на нем или не повеситься? Возможно, что и на вашей картине дерево имеет какой-то экзистенциальный контекст.

У меня целый ряд картин и рисунков, где на дереве висит повешенный человек. Так что эта тема дерева мне хорошо знакома. А знаете, я вообще в жизни деревопоклонник, прямо могу сказать. Если я вижу вот такое дерево, которое тут у меня перед окном стоит, я просто прихожу в самый настоящий экстаз! Большего чуда я себе представить не могу.

Вы даже ввели такой алфавит первичных вещей освоения мира... Вы это называете поэзией. Как вы на них смотрите теперь, уже – простите за банальность – другими глазами?

Я эти вещи открыл тогда, когда я практически уже перестал заниматься детской книгой и детскими иллюстрациями, уже в достаточно зрелом возрасте, когда я попробовал посмотреть на феномен детской культуры как таковой. В этом для меня очень большим помощником был Лев Толстой, который составил азбуку для крестьянских детей.

Извините за шутку, это же из Хармса, вернее, под Хармса: Лев Толстой очень любил детей. Бывает, поймает одного, гладит по головке, а ему все мало, кричит – еще, еще!

Ну да. (Смеется.) Я не знаю, как Толстой любил детей, но букварь он составил, и составил гениально. Не знаю, до какой степени он сам осознавал, что это поэзия. И сейчас, когда я к кому-то обращаюсь, чтобы они заглянули в этот букварь, вообще говоря, на меня смотрят с большим удивлением.

А что там, в этом букваре?

Маша мыла раму.

А, это оттуда...

Именно оттуда. Самые первые слова, самые первые предложения, которые ребенок составляет из этих вот простых слов, коротенькие рассказики, буквально в три строки. Вы меня спрашиваете, что же я там нашел такого поэтического, да?

Да, при чем здесь поэзия?

Понятие поэзии достаточно широкое, но, может быть, одна из главных функций поэзии – это создание или воссоздание языка. И обращение к самым элементарным словам, элементарным звукам, самым первым, которые человек произносит в своей жизни, содержит в себе эту работу с языком. При всей невероятной элементарности фразы «Маша мыла раму», там – всё. Там и звуковая ритмика, там и описание сюжета, даже имя этой девочки, даже состояние первого теплого весеннего дня. И это тремя словами сделано! Для меня это открылось как чудо, как чудо поэзии, что можно тремя словами сказать так много.

Виктор, если бы я вас не видел на фотографии и не имел бы других впечатлений... Каким музыкальным произведением вы бы себя описали?

Такого вопроса мне никто еще никогда не задавал. Музыку я очень люблю, и у меня сразу возникает целая шкала… Но я вам скажу, что, как мне кажется, ближе всего. Потом я себя, может быть, опровергну, но сейчас вот, спонтанно – это Шостакович. Может быть 4-я симфония... И другие его вещи, секстет, например... Поскольку я сам на них реагирую так остро, то мне и кажется, что они ближе всего к тому, что я есть.

Я хотел бы вам задать вопрос, который вы как-то задали – вероятно, в художественных целях. Как изобразить жизнь души?

Прямо никак нельзя. Само понятие души неуловимо – непонятно, что это такое. Мы как-то так интуитивно представляем себе, что такое душа. Даже если верить в ее бессмертие, то мы тоже не знаем, что же там такое остается бессмертным…

Извините, что я вас прерываю, просто был замечательный рассказ, может вы его знаете… Мераб Константинович Мамардашвили в одной пивной в Москве беседовал со своим другом. Говорили, в частности, о душе. И тут к ним пристал какой-то пьянчуга с вопросами: душа, душа... а ты скажи, где она? Ее же нету. И тут Мераб Константинович сказал: «Вот у тебя как раз ее и нет».

Да, так что прямо изобразить невозможно. Но косвенно, какими-то странными очень прикосновениями можно как-то что-то... какие-то намеки сделать. Только очень косвенно, очень нежно и осторожно... А говорить об этом практически нельзя. Мне думается, что вот это прикосновение к душе возможно только при так называемом рассредоточенном внимании, когда ты не сосредоточен на какой-то вещи, на какой-то идее и так далее. Когда ты воспринимаешь себя, мир, все… как целое. Бывают точечные моменты, когда это возможно. И, может быть, в эти моменты происходит такое прикосновение к душе.

Мне представляется, что в вашей книге «Влюбленный агент» самые теплые страницы были посвящены человеку, который, очевидно, как раз соответствовал тому, о чем вы говорили 15 минут назад: есть люди, которые обращаются к самому простому, и не нужно никаких революций и универсумов... Это Игорь Холин. Кажется, что он был образцом того, как смиренно и достойно относиться к своей жизни, счастливой или несчастливой.

Холин был и остается для меня существом высшего порядка в том смысле, что он как бы ни во что не влипал. Вот он не влипал в поэзию. Он ощущал себя поэтом, но это не означало для него чего-то абсолютно высшего, как например, для Бродского. Он был выше поэзии. Он так же не влипал и в политику, не влипал и в личные отношения. Это было определенное аскетическое дистанцирование. Он производил впечатление холодного сухого человека, но он был очень теплый, мягкий по-своему. Для меня Холин – этический образец существа человеческого и существа художественного во всех отношениях. Любое прикосновение к его поэзии для меня – и как для его читателя, и как его иллюстратора – совершенно невероятный отдых, освобождение, редкое удовольствие по своему очищающему действию. Вот недавно подвернулся случай, и я сделал большую книгу его стихов и прозы, она вышла здесь, в Праге, по-чешски.

В связи с Холином мне пришла в голову эпитафия Сковороды…

Напомните мне.

Мир ловил меня, но не поймал.

Да, да... Это похоже на Холина.

Тогда придумайте и вы себе надпись.

(Смеется.) Я могу сказать, что бы мне хотелось, чтобы там было написано. «Здесь лежит Пивоваров». Но это, к сожалению, был бы плагиат. Потому что такую эпитафию Державин уже написал на могиле Суворова: «Здесь лежит Суворов».