Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Улдис Тиронс, главный редактор журнала Rīgas Laiks, обратившись ко мне с просьбой написать вступление к этому интервью, поставил меня в тупик. Среди самых разных вещей, которые мы привыкли обозначать этим словом, я никак не мог найти текста, который мог бы предварять разговор Арниса Ритупса с Борисом Михайловым – быть может, потому, что разговор как таковой не предполагает никаких вступлений.

Читатель, вероятно, как и я, почувствует, что в этом разговоре что-то напоминает общение людей через стекло, не пропускающее звуков, хотя оба собеседника прекрасно говорят и думают по-русски.

Дело в том, что Ритупс, философ и журналист, чувствует себя в словах как рыба в воде, а Михайлов – фотограф, и его язык – это язык того, что видит (или не видит) глаз.

Фотография – искусство, которое мыслит не словами, а визуальными образами. И потому фотографы немы по определению. Этим можно, забегая вперед, объяснить и чувство неуместной немоты, которое охватывает зрителей на выставках Михайлова, и тот звериный вой, с помощью которого порой другие современные художники пытаются эту немоту как-то заполнить.

Я несколько раз пытался объяснить этот эффект тем, что фотография сама по себе, в чисто техническом смысле своего производства, отражает мир, открывающийся зрению в тысячную долю секунды, то есть в такой мельчайший фрагмент времени, который не вмещает мысль, выраженную словами.

Разумеется, как и все новое, это свойство фотографии было осознано очень не сразу, на его осознание потребовалось почти сто лет, оно доходит до нас уже только теперь. А фотографы, начавшие творить в прошлом, исходили из опыта живописи и графики как изобразительных искусств, которые делаются долго и которые способны, хотя и не без труда, лишь поспевать за мыслью, движущейся в словах гораздо скорее. Отчасти таков и чешский фотограф-созерцатель Саудек.

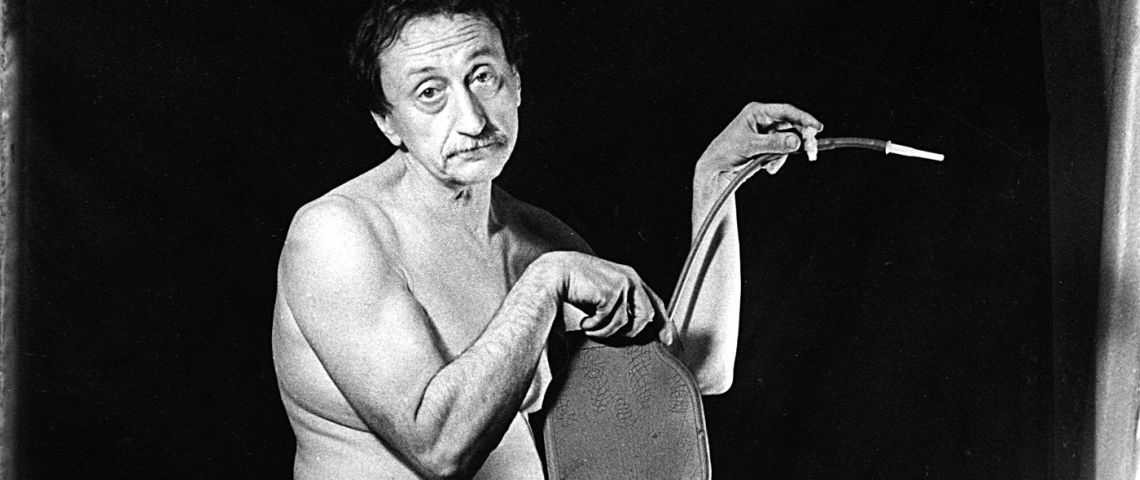

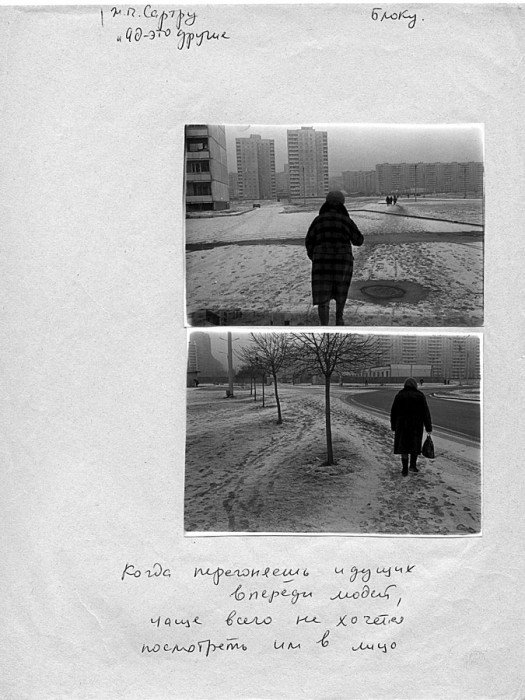

Михайлов всегда стремился следовать современной эстетике концептуального искусства, которое, отрицая изобразительный язык, опирается на слово и речь и добывает истину долго и с трудом, как Йозеф Кошут и Илья Кабаков. Тем не менее сам Михайлов по природе своей – человек фотографического видения и открывает истину зримого мгновения.

И тут главная проблема – в рефлексии. Ибо рефлексия – это не только длительный процесс осмысления в языке и метаязыке философии и лингвистики, но и мгновенное отражение, как в зеркале. Снимки Михайлова рефлексивны потому, что они встроены в контекст, который на самом снимке не отражается, но который предшествует снимку в мышлении.

Это множество контекстов – бытовых, политических, исторических, географических, религиозных, нравственных, человеческих и космических – и все они в снимках Михайлова задействованы, но не видны, ибо их нет в самом предмете съемки.

И потому разговор о них, построенный на словах, упирается в толстое стекло немоты, которое так прекрасно видно в диалоге Михайлова и Ритупса – как, впрочем, и во всех других материалах журнала Rīgas Laiks, – где точность мысли остается недостижимой в попытке добиться фотографической резкости в бесконечном времени разговора о смысле.

Александр Раппапорт

Вам страшно жить?

Как-то не так. Когда думаешь о чем-то, там не страшно, а... Страшно – это когда тебя бьют в подворотне. Или ожидаешь, что тебя сейчас ударят в подворотне. Это очень размытое время страха. И поэтому сказать «страшно жить» – трудно.

У греков была такая фраза, что много страшных, или дивных, или замечательных вещей, но самое страшное, самое замечательное или дивное – это человек.

Я, честно, об этом не думал. Понятие человека у меня настолько другое, что я стараюсь его не трогать. Я восхищаюсь различными вещами, которые человек сделал, но как человека я его не принимаю. Потому что очень часто чувствуется в нем животное. Я не принимаю человека как... Редко думаю об этом. Я думаю, конечно, об удивительных вещах, которые он сделал, которые придумал, – это постоянно вызывает восхищение. Но в этом случае я не думаю о человеке, в этом случае я думаю о чем-то другом. Слово «человек» для меня не то что китчевое, но заезженное.

Вы упомянули удивительные вещи, которыми вы восхищаетесь. Чем, например?

Да многим, пожалуй. Многим. Как можно было полететь? Как можно было собрать самолет? Как можно было вообще думать о будущем, о мире, о чем-то таком? Об этом больше думаю.

А в себе вас что-нибудь восхищает?

Нет, я не копаюсь в себе.

А что же тогда удивляет?

Удивительно было, когда неожиданно что-то проявилось. Потому что я не ожидал, что оно проявится здесь. Вдруг, неожиданно, не от меня, не от существующих рядом людей.

Когда неожиданно удалось?

Да, удалось. Удалась фотография, удалось что-нибудь... Но чаще всего это связано, конечно, с фотографией.

Но вы не стремились сознательно к успеху или чему-нибудь такому?

Нет, ну я думаю, что все стремятся к успеху в этом отношении. Но успех на самом деле – это движение вперед. Если ты не делаешь успеха, ты как бы остановился. Это успех больше перед собой. И не в том успех, что три рубля заработал или что-то еще, а именно в том, что ты решил что-то, что получилось у тебя что-то, что ты нашел что-то. Когда вышли на Запад, когда началась уже более продуктивная деятельность, в конце 90-х, тогда возникло понятие успеха как защиты своей идеи. Это не совсем тот успех, который поднимает тебя по лестнице, потому что ты понимаешь, что c этой лестницы все равно ты так или иначе свалишься.

Касательно этого внутреннего движения – вы можете сказать, к чему вы стремитесь или к чему вы стремились?

Знаете, вначале, если так вспоминать нахально, это были, конечно, такие: «вот напечататься бы в журнале “Советское фото”». Ну хорошо, напечатали, да еб твою, и зачем оно нужно? Вот по телевизору выступил. А зачем оно надо? Ну, знакомые или друзья скажут: хорошо, классно. Вот это был тоже успех. Оно тонизирует, будоражит, шампанит тебя изнутри. Например, получил какой-то приз, да? Какая-то картинка. А ожидание этого приза вызывает внутренние судороги. Вот это называть радостью успеха?

Какое чутье внутри вас помогает вам понять, что вот эта картинка хорошая, а эта не получилась?

Я не могу этого сказать. Но, вернее всего, я не могу почувствовать, какая получилась, а какая не получилась. Все, конечно, зависит от общего какого-то понимания: вот есть в мире такое поле, континуум какой-то. И вдруг в этом континууме добавлена какая-то еще черточка. И вот эта добавленная черточка, о которой ты думаешь, что это серьезное дело, – это важный момент.

Но эта черточка же у вас в уме?

Она в уме тогда, когда ты... Ее же в уме нет, она так получилась. Это говорят, что у меня в уме, «у тебя в уме». А на самом деле ничего нет у тебя в уме. В уме-то у тебя может быть, а в руках ничего не будет! И это большая разница: можно думать, что у тебя хорошо, а я думаю наоборот. Что хорошо только то, что получилось, а не то, что у тебя в уме.

Но вы считаете фотографию искусством?

Да. Да.

В чем ее особенность как искусства?

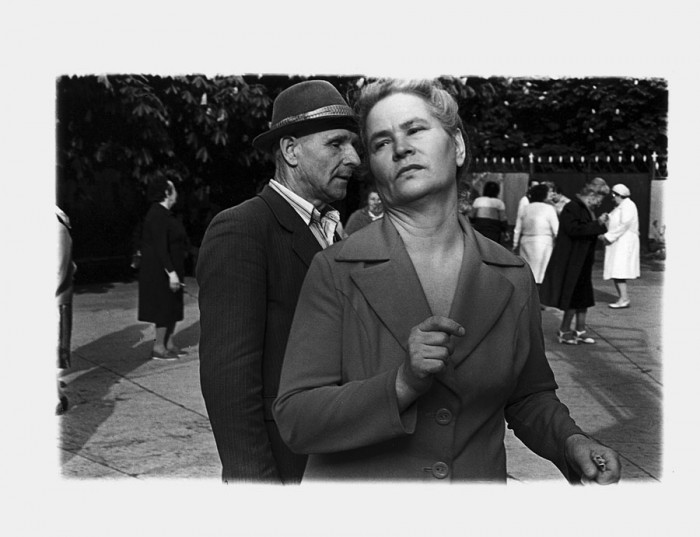

Фотограф должен все-таки это найти. То есть если это есть, то это есть. В голове можно представить различные комбинации. А реально фотограф должен поймать это на улице. И от этого первичного чувства он должен как бы строить... Я строил систему. Потому что одно дело: ты сидишь, накирялся или чего-нибудь еще, и иногда там могут быть красивые мысли. А когда эти мысли переводятся в картину, например, художником, оказывается: не то. То есть нужно, чтобы оно было то. А то – это когда ты нечаянно на улице поймал ощущение, которое потом оказывается важным. То – это обратить на это внимание. Это какое-то маленькое чувство, и оно потом как бы развивается, имеет смысл, и ты начинаешь осваивать мир. То есть осваивать мир можно при помощи головы, а можно при помощи того, что видишь. Как бы больше преимущества дается. Ты видишь: вот, например, красивое здание стоит, а на фоне красивого здания вдруг появляются разные типы людей. И когда ты чувствуешь просто красивое здание, ты чувствуешь это. Но если около этого красивого здания все время будет проходить какой-то некрасивый, бедный, например, или какой-то другой человек, твое мнение будет меняться. И вот это изменение зависит от мировоззрения фотографа. Если я все время сижу дома, смотрю на красивую стену, закрываю глаза и нарисовал себе хорошую картину, или другую картину, или еще что-то такое, это не то. А то будет, если ты отталкиваешься от того, что увидел.

Нечаянно увидел?

Нечаянно, конечно.

Но я смотрел несколько серий ваших фотографий, и там нечаянности очень мало. Вы это сознательно строили, вы находили этих людей, вы их вставляли в какую-то последовательность.

Знаете, для того чтобы подойти к этим людям, ты должен нечаянно понять, что тебе это надо. Ты должен его нечаянно увидеть. Вдруг ты чувствуешь: чего он стоит? Что такое? И вот тогда начинается это нечаянное – тогда ты уже разрабатываешь нечаянное. Но к этому нечаянному надо идти. Или вдруг ты сделал какую-то картинку, которая... Ну, так, пробу сделал. Смотришь, печатаешь и нечаянно делаешь еще одну пробу. И нечаянно посмотрел – и увидел, что вместе они работают. Одна не работает, а две работают. Нечаянно все, все нечаянно! Все первично. То есть «нечаянно» вообще один из главных вариантов, которые идут в творчестве.

Вы когда-нибудь думали о том, что вы должны внутри себя сделать, чтобы попасть в такие нечаянные ситуации?

Думал, но это очень сложно. Сложно поменять себя, свой образ жизни, ту свою жизнь, которая у тебя получается. Сложно ее менять, и менять как бы искусственно. Возможно, когда человека ставят в страшные условия, когда тебе не на что кушать или не на что жить, тогда, может быть, ты будешь меняться. Я чувствую, что... У меня были желания, например, познать новое, но данное есть данное. Твои данные вот такие – сиди спокойно. Вот смотрите, интересный образ. Я приезжаю в Америку и снимаю там картинки. И они интересные, хорошие картинки. Я показываю их там, в галерее, а мне говорят – зачем ты нам даешь Америку? У нас в Америке своих фотографов навалом. Так что я буду лезть в это другое, пока не разработал вот то свое? Мое было советское.

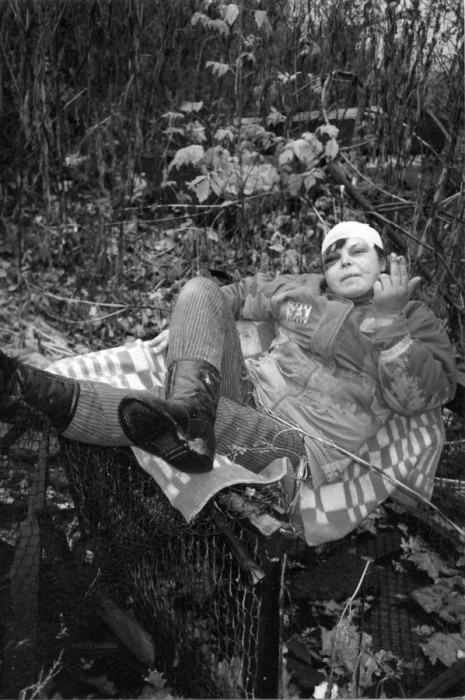

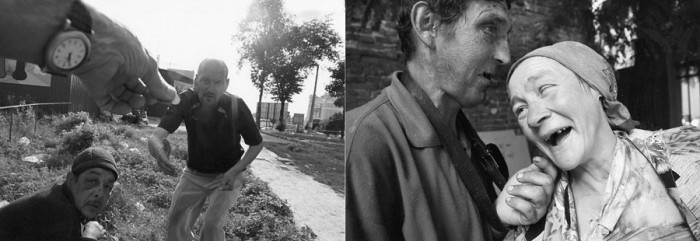

Насколько широко это ваше?

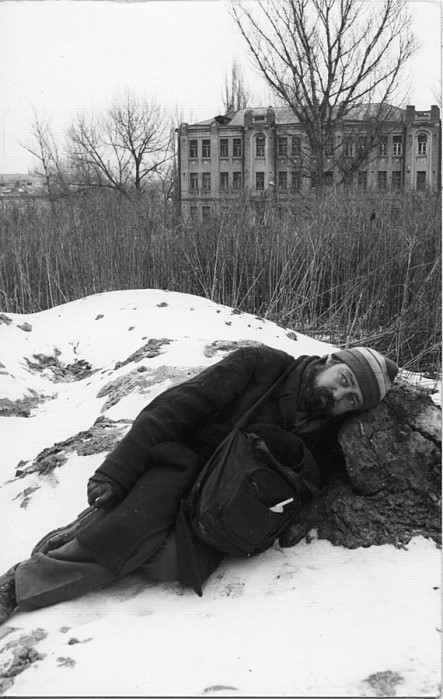

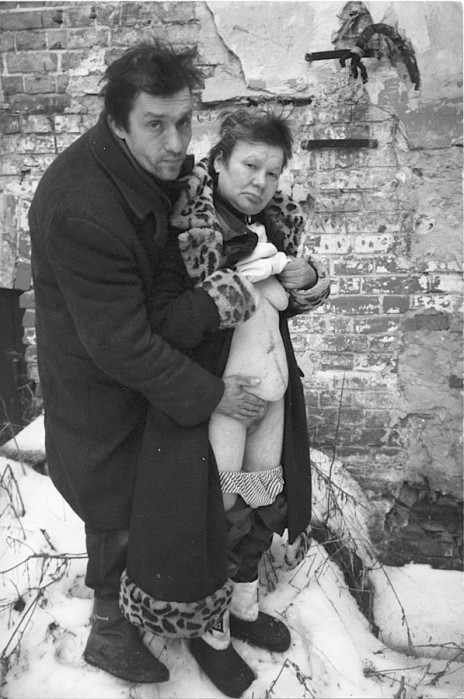

А оно меняется. Оно расширяется, то включает, то выключает какие-то другие вещи. Это важное получалось в 90-е годы. Я продолжаю снимать ту жизнь, которая вокруг меня. Я снимал советскую жизнь, потом в 90-е жизнь начала меняться. Что получилось со всеми? Все продолжали существовать. И у художников важен был момент иронии. А фотограф на улице мог видеть не иронию уже, не среднее, а уже ниже среднего. Нужно было это отработать фотографу? Да, отработали несколько человек, показали несколько язв по телевизору или в журналах, и потом журналы сказали: стоп, у нас новая жизнь, больше язвы не показываем. И кончилась эта визуальная чернуха, почти что сразу. Художники продолжали делать иронию, а улица была полна трагедии.

А чем вас привлекала трагедия?

Вот это очень важный вопрос. Тут не в трагедии дело, не в том, что она привлекала, а в том, что тебя колыхнуло. Вот ты увидел на улице: а кто знает, завтра я буду там! Это внутреннее чувство. А с другой стороны, ты как бы сам на себя надеваешь маску обязанности. Ты обязан снимать. Ты это видишь – ты должен снять, сам себе надеваешь. Ты был в гражданской позиции, эту линию ты продолжаешь. Или ты идешь в другую линию: ага, прекрасная жизнь началась! И ты пошел в прекрасную жизнь. Но тут же идет линия той жизни, которую ты видишь на улице. А если ты видишь на улице это, значит, ты должен это отрабатывать.

Ваши картинки чем-то напомнили мне Будду Шакьямуни, принца, которого отец лишил возможности знать о несчастьях людей. Его содержали в замке, он не должен был видеть ни одного больного, ни одной смерти, ни одного бедного. Но в 18 лет он оказался вне замка и увидел, что люди бедные, что они умирают.

Увидел жизнь, да.

В ваших картинках я увидел что-то подобное такому обращению внимания на ту часть реальности, которая может вызвать перемену внутри человека. Вы могли бы со своей точки зрения описать эффект, которого вы хотите достичь, если такой вообще имеется?

Нет, я не поддался эффекту.

То есть вы не хотите, чтобы со зрителем что-то произошло?

Со зрителем – это другое, а вопрос обо мне.

Нет, я сейчас о тех, кто будет смотреть ваши работы. У вас есть какой-то образ того, что с ними должно происходить?

Мне важно не это, это как бы само по себе в фотографии должно быть. Есть желание большего социального значения. У нас трагедия. Ребята, давайте ее покажем! Не прячьте.А ее не хотят показывать, ее не видят. Потому что она раздражает людей легкостью съемки и... Что-то меняется, и правда такого плана становится, наверное, вульгарной. Чувствуется, что она вроде бы продажная. «Ага, ты нашел тему, и давайте ходить по грязи, по гадости» и так далее.

И все для западных галеристов?

Это делалось для времени, для отражения времени. Я вообще никогда не думал, что это может быть в галерее. Это потом, когда получилось. Галерея захотела, показали. Ну хорошо, понравилось, еще раз показали, книгу сделали. Но главная моя внутренняя задача – сделать ту работу, которая мне казалась важной. И потом, что такое галерея? Кто будет покупать эту работу, скажите? Вот у меня она висит дома, и нормально висит. Но человек не повесит ее дома. И в наши музеи не берут. Но везде должна быть какая-то... Не то что непродажность... Что-то вызывающее, которое как бы отталкивает.

А зачем вам это надо – то, что отталкивает?

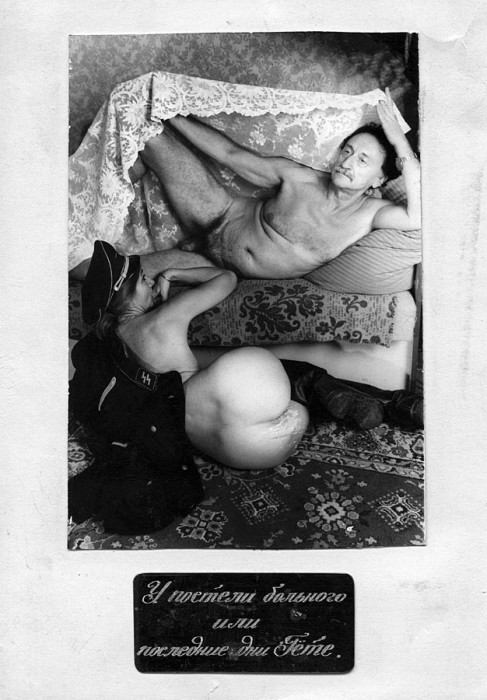

Давайте возьмем ваш журнал. Самая такая отталкивающая вещь, да? У Ленина там, например, какая-то грязь на лице.

Это не Ленин, это автопортрет одного латвийского художника. Это он говно себе налепил.[1. Речь идет об автопортрете художника Илмара Блумбергса на обложке осеннего номера Rīgas Laiks 2013 г.]

Ну понятно, да. А почему он на себя повесил говно? Потому что это вызывает ощущение какого-то содрогания. И вот содрогание – это одно из главных современных ощущений. Не умиления, а содрогания. Вот когда смотришь: ох, как классно, как хорошо! Это одна вариация. А другая – это: да еб твою, что это такое? И это содрогание от тебя не уходит, оно тебя держит.

Но это содрогание вызывает некое ощущение жути.

Это не важно. Это трагедия. Переживание трагедии.

Извините, но почему тогда вам интересно из этой трагедии создавать ситуации, в которых ваши герои скорее такие шутники…

Это иногда. Жизнь – она ведь разная бывает. И темы разные, и оно само ведет тебя куда-то. Была сторона вот этой реальности, которая сильнее придуманности. И вот это время реальности кончилось лет пять назад.

Каким образом время реальности кончилось? В вашем творчестве?

Да, и в моем. Нет, не в моем, в мировом.

Объясните.

Все, что делают художники, по большей части придумано. Фотограф снимал правду. Как бы правду. Эта правда существовала, и отношение к правде было серьезное. Через некоторое время, особенно в последнее время, с развитием компьютера и заменой правды можно легко сделать какую-то картинку, в которой будет неправда. То есть сделать ее, нарисовать как в фотографии. Значит, правда потеряла смысл. Она уже не так интересна, и направление переходит куда-то в другое место.

Но правдивость или искренность взгляда самого фотографа ведь не потеряла смысл?

Не знаю. Все может быть потеряно. Все можно сделать по-другому. Сейчас же мы говорим, что на Луне не было американцев. Мы вдруг подвергаем сомнению самые важные элементы.

Вообще-то не очень важно, были ли они на Луне. (Смеется.)

Как – нет? Важно!

А что в этом важного?

Если мы подвергаем сомнению основное, то о чем можно говорить по мелочам?

Ну, были они, не были, почему это основное или важное?

Важно, все важно. Вообще все важно.

Для кого важно?

Для фотографа. Для фотографа важно все знать. Если он не знает чего-то, он уже не может осознать, что хорошо, а что плохо. Он должен все знать.

И давно вы уже все знаете?

Нет, я стараюсь знать. О каком-то поле я вообще ничего не знаю. Как раз в этом отношении – печаль.

То есть вы говорите, что фотограф должен все знать, чтобы отличить хорошее от плохого, а вы ничего не знаете.

Я знаю ощущение какого-то своего континуума – ощущение, которое рождается при помощи телевидения, при помощи разной информации. Я не знаю деталей, но я ощущаю континуум какой-то жизни, которая происходит в массмедиа и на улице.

То есть для вас важнее то, что американцы полетели или не полетели на Луну, чем то, как Будда Шакьямуни стал просветленным?

Да, для меня это важнее. Будда стал просветленным, и замечательно, но вот как бы...

Это его дело?

Путь Будды – это путь Будды. Путь Бори – это путь Бори. (Смеется.)

Давайте ненадолго обратимся к вашему прошлому.

Да. Незапятнанному.

Есть ли авторы или тексты, которые решающим образом повернули ваше мировоззрение, ваше чувствование себя в мире?

Есть важный вопрос, от которого иногда хочется отделаться и представиться таким уникумом, который ничего ниоткуда не берет, а так, сам по себе рождает. Потому что если сейчас скажут, что вот тот на меня повлиял, то подумаешь: ой, все, конец, тебя уже запечатали. Можно сказать, что первое близкое, мощное – это был Луцкус, Литва. Он был самый близкий. Ведь выбираешь все время по тому, что ближе тебе. Не по тому, что так принято, – он принят был не очень-то. Хотя его и печатали. Но вот и других печатали – Бинде или там еще Спуриса, они были как бы разрешенные.

Они были вам интересны?

Интересны. Там была классика, там было ощущение «а, хорошо, все нормально». А у этого что-то было нехорошо. И вот по этому «нехорошо» мы сближаемся. По этому вздрагиванию. Первым был Луцкус. Потом Слюсарев был, который повлиял на какие-то коренные вещи. Но повторить Слюсарева я совершенно не могу. Это уникальный человек, уникальное творчество. Это творчество, которое связано с Москвой, со стабильностью, с отрезанием концов – ну, например, с отрезанием плохого или хорошего. Он отрезает и оставляет очень сильную часть человеческого.

В смысле – в картинке оставляет?

В картинке, да. То есть если я скажу, что бомжей можно снять, он скажет: а не надо бомжей снимать! Он не говорит, его картинки говорят: не надо! Вон, возьми угол сними, красивый угол. Зачем ты снимаешь кого-то?

А как вы обосновываете себе, что нужно снимать не угол, а, скажем, бомжа?

Тут есть, конечно, что-то такое... Не знаю, тут много разных вещей почему. Во-первых, этого нет. Во-вторых, этого не снимают. И вот когда есть эта закрытость, запрет этого снимания, будь то запрет государства или договоренность в обществе, когда этого не делается, фотограф должен это делать.

А если тот же вопрос о влиянии задать не о фотографии, а о текстах, которые вы читали в своей жизни и которые решающим образом повернули ваше мироощущение?

Нет, я не помню текстов, не помню того, что меня перевело в другое состояние. Это мой континуум, это окружение моего общего мышления. Но не то, что меня изменило.

То есть тексты в вашем самопонимании не играют важной роли?

Нет. Они играют важную роль для создания континуума, континуума понимания, ценностей… Но я думаю, что у нас с вами приблизительно одинаковые тексты.

Не понял.

Ну вот вы читали Чехова? И я читал. У нас вообще очень много общих прочитанностей. Эти общие прочитанности как бы и есть наше общее поле.

Мне кажется, у нас это общее поле только сейчас создается. Вот мы начали разговор, и...

Нет, оно уже существует, это поле. Я вижу только два различия. Это человек верующий и человек-атеист.

И вы к какому типу относитесь?

Я атеист.

О, это интересная позиция. Что отрицает атеист?

Ничего не отрицает, он просто не чувствует, что есть другое. Он боится, может быть, другого: а вдруг оно есть? Но я, к сожалению, его не чувствую. Если бы я был верующим, мне бы, возможно, было намного легче.

Я читал статью, где ваши работы приравниваются к иконам, где говорится о присутствии в них нерукотворной любви.

Знаете, иконы ведь схемы. Возможно, люди в моих картинках узнают эти схемы. Но эти схемы как бы наполнены реальностью.

В иконах присутствует что-то, чего нигде в другом месте не бывает, потому что оно не создано человеком. Когда люди усматривают подобное в ваших работах, они усматривают нерукотворность чего-то.

Я могу признать, что наработанное человечеством ощущение, которое вложено в иконы, – это базис человеческого дела, спрятанный как бы. Я говорю: схема, да? Оно спрятано. Внутри лежит. Его можно осознать. И это осознанное переходит сюда, в жизнь. Это просто язык, на котором можно разговаривать. Но это не значит, что в тебе есть вера.

Не будем о вере, но есть какое-то фундаментальное отношение к жизни, принятие ее такой, как она есть.Доверие к жизни. Ведь это то, что проявляется в ваших работах?

Да. А в чем противоречие?

Нет, не противоречие. Традиционно вера так и понималась. Только верующий человек может принять мир таким, какой он есть.

Не знаю. Я принял мир без ощущения веры. Нет, я не могу сказать, что я верующий.

Но что удивительно в иконах: они создавались в эпоху, когда вокруг было страшно, когда была страшная жизнь. Они обращали свое внимание – куда? Куда был обращен их взор?

Но это Рублев так сделал, что он ушел в сторону. А греки и остальные как раз показывали ужасы. И по ним-то мы понимаем, что ужасы были. Они передали ужасы, а он передал мечту. Конечно, мечта связана с чем-то еще.

В одном из наших журналов есть разговор с немецким философом Дитером Генрихом. Он вспоминает слова Гельдерлина о том, что для религии необходимы только две вещи – память и благодарность.

Нет, недостаточно. Совершенно не это. Это у меня есть. Это не то. Не это есть главное. Это все есть, это все нам дано. Не дано другое.

Может, другого и не надо?

Сейчас, одну секундочку. Я скажу, иначе я забуду. Вот как баптисты крестят человека. Маленький ребенок, и его крестят. Лежит ребенок, и на него холодной водой – бам! Эта холодная вода остается у него в той памяти, о которой вы говорите. Но память – это не память умственная, а память внутреннего ощущения, с чем-то связанного. Вторая вещь: когда баптисты крестят, они ставят вот так человека и потом наклоняют его назад. У него в нос попадает вода. Это ужас, когда у тебя через нос попадает вода и все у тебя закрыто! Это ужас! И потом тебя

из этого ужаса вынимают и ставят тебя в нормальную жизнь. Вот часть этого чего-то, связанного с этим внутренним, и вызывает ощущение, которое потом при помощи культуры тебя потихонечку делает верующим. Вот этого первоощущения, этого внутреннего взрыва у нас не было. А это и есть основное отличие атеистов и не-атеистов. Потому что верующий тот, кто верит в чудо.

Насчет благодарности я вспомнил стихи Бродского на собственное сорокалетие: «Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Это после того, как он описал всякие неудобства жизни, предательство друзей и так далее. Это близкое вам чувство?

Я только подхожу к этому ощущению. Но я его еще не ощутил, не отработал. Потому что мое внутреннее состояние всегда было связано с каким-то доказательством. Как бы все время надо доказывать, доказать что-то, доказать. Это другое чувство. Это не чувство благодарности. Но, может быть, в старости, которая уже совсем близко, оно проявится каким-то образом. Но пока его не было.

У Бродского есть еще одна фраза: «Неверье – слепота, а чаще – свинство». Вы могли бы со своей точки зрения это прокомментировать?

Не с моей точки зрения, но с точки зрения фотографии. (Молчит.) А может быть, больше с моей, не знаю. Безбожие действительно свет, для меня тоже. Потому что оно как схема вычерчивает все, что есть. Это от этого, это от этого, это все так. Безбожие – это свет: ты видишь мир, как он представляется. И вторая вещь: когда в этот мир, в котором все знаешь, входит темнота. Темнота создает тайну. И тайна связана с Богом. Таинство.

А что это за темнота?

Какая-то затуманенность реальности. Реальность затуманивается идеологией. То есть идеальное понятие затуманивает реальное; ты видишь это реальное через эту пленку. Темнота – это пленка. Ясность становится расплывчатой. Эта неясность и есть первая часть. Вторая часть – это чистое понятие. Это свет. Это – это, это – это. А когда идет вера, получается «это другое» – тихонечко. «Подожди, об этом не поговорим. Об этом промолчим. Пленочку поставим между этим и этим». Вот так.

Перед приездом я спросил Александра Гербертовича Раппапорта, о чем он хотел бы вас спросить. Он сказал: «Спросите его, какая из стран, в которых он снимал, самая фотогеничная?»

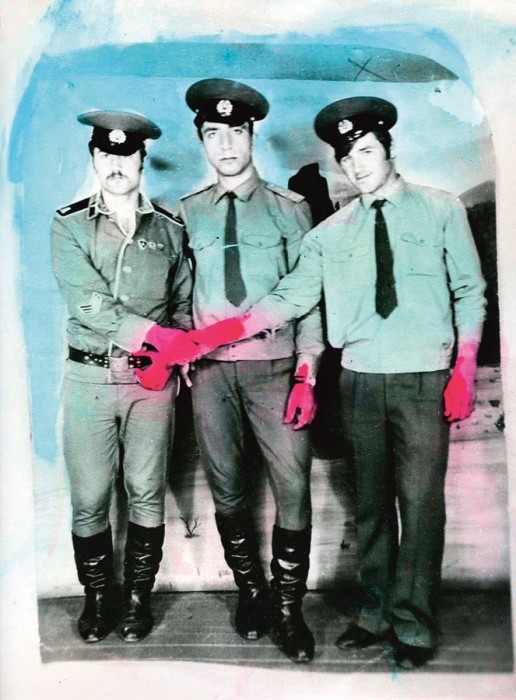

Две страны – Советский Союз и Америка. Там – другой человек, а здесь – другая атмосфера. Человек советский – он такой обтекаемый. Такая вот странная форма. Он какой-то такой вот... Нормальный. А Америка вся аж прямо звенит. Там эти потрясающие здания, потрясающий свет, который получается между этими зданиями, и совсем другая форма организации улицы, чем та, которая у нас.

Я вспомнил недавний разговор с русским художником Кириллом Мамоновым. На одной из картин у него у всех персонажей в жопах красные флаги. И он говорит: «Вот такие мы все, у нас у всех красный флаг в жопе».

Я понимаю, что он говорит, но я с ним не согласен. Когда он говорит слово «в жопе», он тем самым как бы отвергает это. Получается отношение

к красному флагу как к чему-то плохому. Но одновременно это как бы политическое заявление. Я не согласен с тем, что это легко можно вставить в жопу. Здесь есть какая-то чрезмерность, что-то связанное с советской ностальгией, а не с жопой. Советское – это флаг. А ностальгия не там находится. Ведь отторжение советского очень сложный вопрос. Мы хотим, чтобы он был в жопе. Или как-то, может, тоже не так, не знаю, но где-то оно в другом месте находится.

Жопа или флаг?

Флаг должен в другом месте находиться. Вот где он должен находиться?Но есть еще одна вещь, которую я хотел бы добавить.

Насчет флага?

Насчет места нахождения флага, наверное. Я имел очень плохой опыт жизни там, в Советском Союзе. Но это, в общем-то, была юность. И в юности у всех меняется понимание, и ностальгия становится другой. Если ты живешь среди зэков и себя чувствуешь там, то оно останется там. Но если ты смотришь вокруг и он смотрит вокруг, то он, наверное, прав. Но вот мы находимся здесь, в Харькове. И Харьков уже не имеет этого. Харьков за один год поменялся. Просто поменялся! Этого чувства, которое было в моих харьковских фотографиях, больше нет, оно ушло. Поэтому понятие ностальгии влезает в другое место. Оно все время меняется. Меняется оттого, как ты будешь и куда ты его вставишь.

Скажите, а в современной фотографии вас что-то трогает?

Многое задевает, почти все трогает. Это вот то доверие к чужому взгляду. Не только к эстетическому и культурологическому, а доверие к чужому взгляду. Вот открываешь, видишь – да, взгляд правильный.

Но не всякий же взгляд вас трогает?

Вы знаете, девяносто процентов задевает.Просто оно не нужное. Оно все есть уже, оно повторяет другие взгляды. Нужно выявить так, чтобы часть забрать и организовать как бы... Вот есть картинка, и это картинка. Их нужно соединить у себя в голове в одну картинку. Тысячу картинок в одну картинку соединить. И тогда эта искренность становится другой.

А что для этого нужно?

А это, вы знаете, вопрос очень серьезный, который решается с трудом. Каждый делает что может, а что нужно, оказывается, выбрано не тобой.

А кем? Другими?

Кем-то другим. Ты делаешь то, что ты можешь.

Для тех, кого нет?

Нет, они есть. Есть окружение какое-то, есть потребность какая-то, которая обеспечивает выбор нужного. Я, например, не могу выбрать что нужно. Мне это необходимо показать. А что нужно? Я должен знать сразу. Понимаете? Опять мы коснемся фотографа и художника. Фотограф – это человек вообще, дворняжка, бегающий и снимающий. А художник – это человек, который знает, куда надо это все продать. Теперь фотограф становится частью художника. Он должен знать, куда это все должно пойти, где это должно стоять. Я никогда об этом не думал. Сделано, показано, информация есть, в воздух пустил ее – все. А у художника оно должно стоять где-то. И вот теперь я, например, прихожу к тому, что это должно где-то быть кем-то использовано. Раньше использование было только в идее, в голове. Посмотрел: ага, понятно, все ясно. Это – туда, это – туда. Идея работает. А сейчас уже не идея работает, сейчас уже предмет работает. Теперь главная задача – перевести идею в предмет.

Как вы относитесь к такому фотографу, как Саудек, который никуда не бегает?

Но он работает не как фотограф, а как художник. Он взял материал фотографический, а работа художественная. Это театральная постановка такая, которая не с жизнью связана, а с театром. Это другое направление. Я не против, нормально, но тут вопрос об искренности у вас не появится, тут вопрос другой.

В одной из статей Раппапорта о вас он находит, что ваше отношение к жизни похоже на отношение Венички Ерофеева. Вы видите эту похожесть?

Здесь напрашиваются две линии. Одна линия – это как бы разорванное сознание, которое связано с советским, и другая линия – это сам предмет, кого он изображает. Вот этот момент для Саши оказался более точным, более ассоциативным. Именно кого ты изображаешь. Думаю, так. Потому что на самом деле Веничка, конечно, очень глубокая вещь… Я не там, к сожалению. Не там.

В смысле вы не так глубоко?

Да, не там. Я в другом месте. К тому, что мы изображаем, мы должны быть близко. Но даже не так, потому что вот здесь изображена, в общем-то, нижняя часть, а он изображает как бы интеллигента, упавшего в эту часть. И поэтому та часть – разнообразнее и эстетически важнее. Мне он нравится.

В общем, две линии. Разорванность сознания, это мне понятно, и понятно обращение к другому, к нижнему. Отражение нижнего – это важно. В то время это было важно. А в это время важно другое, понимаете? Ведь важность меняется во времени. Вот что ты понимаешь об этом времени в этом месте, здесь и сейчас. Если я нахожусь где-нибудь на отдыхе, например, на Майорке, то могу ли я на этой Майорке или где-нибудь снимать трагические вещи? Ну нету там трагедии. Мне надо потратить годы для того, чтобы это искать. Фотограф потому и фотограф, что он должен быстро это найти. А уникальное – это как бы уникальное, зачем его трогать?

Витгенштейн однажды написал, что философия должна оставлять все так, как оно есть. Вы могли бы то же самое сказать о фотографии?

Хорошо было бы. Да. Она должна оставлять то, что есть.Но дело в том, что «такое, как оно есть» сейчас подвержено сомнению. Уже нет правды в изобразительности.

Все врут, что ли?

Не все врут, а все могут сделать неправду. Добавить. Приделать. Это все могут сделать. Поэтому в правду жизни, вот той жизни, которая по времени есть, включается что-то еще. Это «что-то еще», как и то темное, о котором мы говорили, должно включиться сюда как личное сознание, личное понимание, личное отношение. Вот реальность. Эти люди – реальность, дерево – реальность, пальто, сигареты – реальность. А все остальное становится этим темным. Почему ты их посадил? Почему он это сделал? Реальность осталась та, и мы по ней реагируем, а почему ты их посадил – это то темное, что в каждом развито.

А почему вы считаете, что это компьютер все изменил? Ведь сама фотография изначально была придумана как «вот, наконец, мы получили машинку, которая сама запишет все как оно есть». Никакого такого «как оно есть» фотографии не доступно и никогда не было.

Никому не доступно.

Почему вы тогда говорите про эти «последние пять лет», «сейчас каждый может говорить неправду»? Да всегда каждый мог говорить неправду.

Да. В общем-то, можно сказать, что ничего не изменилось, кроме технологии. А правда работает вместе с технологией. В то время была правда – такая, в это время правда – другая. В то время правда была черно-белая. Потом она начала меняться, она менялась, менялась, и каждое изменение соответствовало времени. И сейчас уже дошло до того, что те тонкости, которые держали правду, являются частью чего-то. Эстетическое движение фотографии имеет другие слова.

Эстетическое движение фотографии?

Да. Это я разбираю, как движется фотографическая мысль. Как она движется, как она развивается, как она развивалась тогда. И как миру нужна была эта реальность. Вот она, реальность. Вот она, реальность, – нетронутая, несделанная. Или сделанная чуть-чуть. Ты понимаешь, что в ней все остается то же самое. А придуманное, придуманный цвет, придуманное это – это ты в голове снимаешь. Но все равно эта реальность у тебя остается. А теперь реальности не остается.

Но разве «теперь» – «теперь» в Берлине, «теперь» в Харькове и «теперь» в Москве – одно и то же?

Много одного и того же. В Харькове уже снимать трудно. Я перестаю видеть там то особое, что отличало его от Берлина. Ну, больше углов, больше рекламы, но это не меняет дела.

Скажите, что сейчас, теперь, осенью 2013 года, важно в мире? Вы же знаете, как меняется важность со временем. Что важно сейчас?

Что важно? Выжить надо. Выжить надо будет. Вот это вот важно будет – выжить.

Представьте взгляд на жизнь с точки зрения смерти. Представьте, что из этой точки можно сделать фотографию вашей жизни. Что на этой фотографии было бы?

Этот вопрос несколько лет назад мы поставили перед собой, и мы не нашли, как выразить это чувство. Я не нашел того, что можно сделать. Чтобы получить фан? Нет. Чтобы получить какое-нибудь произведение? Нет. Чтобы получить что-то еще? Нет. Я не знаю, что можно сделать, оно просто все убирает. Все становится ничем.

Тогда я переформулирую вопрос. Как снять мир, в котором вас нет?

Как снять? Да никак.

Это невозможно?

Невозможно.

Тогда последний, глупый вопрос. Что самое важное, что вы поняли в своей жизни?

Что я шел правильным путем.