Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

В прошлом году я побывал на поминальной службе по человеку, которого никогда не встречал в жизни. Он был младшим братом моего друга. Умер внезапно, в самом расцвете сил; после него остались жена и двое детей. На программке была его фотография, под ней даты рождения и смерти (1968–2012). Он выглядел до абсурдного молодым и полным жизни, на губах легкая улыбка, будто ему только что рассказали анекдот. Ужасно, но смерть оказалась единственным заметным, героическим фактом его жизни; помимо этого, судя по речам

выступавших, в ней была лишь обычная беззаботная посредственность. Вот он ныряет с лодки в залив Мэн; вот он, еще ребенок, хитро выглядывает с двумя братьями из иллюминатора; вот он в Италии учит язык, флиртуя с итальянками; вот он рассказывает анекдот; вот он заливисто смеется сам и смешит друзей. Как всегда на таких церемониях, выступающие пытались ухватить и выпятить красивые и банальные случаи из жизни, заполнить ими весь период с 1968 по 2012-й, чтобы мы выходили из церкви, думая не об этих двух датах, а о недатированных мгновениях между ними.

Необычное превосходство, даруемое возможностью взглянуть на чью-то жизнь целиком, от начала до конца, может показаться доктринерством, высокомерием, развязностью. Горе – едва ли достаточное основание для того, чтобы присвоить себе божественное право определять начало и конец. Такое всезнание тревожит. В отношении собственной жизни мы им не обладаем. Однако способность взглянуть на жизнь в целом не только уподобляет нас Богу, но и предвещает мятеж против Бога: как только жизни положен предел, как только в ней поставлена последняя точка и она спрессовалась до рассказанного на страницах дневника, все становится мелким, все сжимается. Просто жизнь, одна из миллионов, такая же случайная, как и у всех, срок временного пребывания, у которого пока есть имя, но и имя это вскоре исчезнет; жизнь, которая, осознаем мы с ужасом, будет полностью забыта через несколько поколений. В тот самый момент, когда мы разыгрываем из себя Бога, мы начинаем работать против него: возмущенные бессмысленностью и эфемерностью существования, мы топчем сценарий и восстаем против условностей драмы. Смерть порождает первый вопрос: «Почему?» – но при этом убивает все ответы. Тон и глубина этого первого вопроса, вопроса, который мы произносим в раннем детстве, когда впервые понимаем, что жизнь у нас когда-нибудь отнимут, почти не меняются с возрастом. Этот первый и последний вопрос мы произносим с одинаковым непониманием, печалью, гневом и страхом что в шесть лет, что в шестьдесят. Почему люди умирают? Если люди умирают, зачем они тогда живут? Для чего мы здесь? Зачем все это? Как хорошо сказал в одном из своих эссе Морис Бланшо, «каждый в отдельности умирает, но весь мир живет, и это в сущности значит, что весь мир уже умер».

В детстве вопрос «почему?» стоял для меня остро и всегда имел религиозный уклон. Я вырос в семье интеллектуалов, но эта семья была еще и религиозной; родителям моим были не чужды опасения насчет того, что интеллектуальное и религиозное любопытство по природе своей отнюдь не союзники. Отец был зоологом, преподавал в Университете Дарема; мать работала учительницей в местной школе для девочек. Оба были христиане; мать происходила из шотландской семьи с пресвитерианскими и евангелическими корнями. Все было пропитано духом Святого Писания. Отец называл мой первый роман с девушкой «распутством» (хотя чтобы сообщить эту мрачную кьеркегоровскую новость, ему пришлось заманить меня в машину – там можно было говорить, не глядя мне в глаза). Меня просили не использовать мирское слово «везение» и употреблять вместо него более провиденциальное «милость». Милостью был успешно сданный экзамен, наличие музыкального таланта, хорошие друзья и – увы! – хождение в церковь. Моя неприбранная спальня, говорила мать, была примером «небрежения». Грязное белье – это не по-христиански.

Когда я однажды спросил маму, откуда взялся Бог, она указала на свое обручальное кольцо и сказала, что у Бога, как и у кольца, нет ни конца, ни начала. (Но я-то знал, что само кольцо кто-то сделал.) На вопрос о голоде и землетрясениях отец ответил, что в первом случае ответственность обычно лежит на политиках, а во втором часто виноваты те, кто отказывается уезжать из сейсмически опасных районов. А как же рак, умственная и физическая инвалидность, ужасные аварии, вирус, угробивший брата моего приятеля в возрасте 44 лет? Мне сказали, что пути Господни неисповедимы и перед лицом неисповедимого нужно учиться смирению, как у Иова. Но Иов был скорее нытиком, чем святым или стоиком, и боюсь, мои детские расспросы так навсегда и остались метафизическим нытьем.

Я остро переживал страх смерти, потому что двое прихожан церкви, куда ходили родители, умерли от рака совсем молодыми. Одна была матерью-одиночкой; я играл с ее детьми. Мы молились за нее, когда она заболела, но молитвы остались без ответа. Тогда родители сказали мне: «Бог забрал миссис Каррa к себе на небо», а я думал, что Бог, возможно, каким-то загадочным образом отвечает на наши молитвы тем, что не исполняет то, о чем мы в этих молитвах просим.

Итак, расспросы принимались благосклонно только до определенного момента; при первых же признаках бунтарства благосклонность улетучивалась. Иову не дано было стать капитаном Ахавом. Эта ограниченность вкупе с ощущением, что официальное знание было тайным, загадочным, скрытым (мы не знаем, почему все так, как есть, но кто-то где-то знает и прячет от нас этот золотой ключик), заставляла меня самого – в порядке противодействия – культивировать склонность к таинственности и загадочности. На их эзотерику я отвечал своей, на их официальное вранье – своим любительским. Они верили, что этот мир – мир падший, но что в загробной жизни нас ждет воздаяние. Я верил, что мир наш падший, а загробной жизни попросту нет. Поскольку они делали из факта загробной жизни ценную тайну, я свое откровение о том, что загробной жизни нет, тоже считал ценной тайной. Я стал страшным вруном, вруном законченным, хроническим. Вранье было во всем: сначала я скрывал самое важное – что я атеист, а потом дошло до мелочей – что я матерюсь, когда общаюсь с друзьями, что слушаю «Лед Зеппелин», что выпил отнюдь не один бокал и что по-прежнему поддерживаю распутную связь с девушкой.

Литература избавляла от привычки все скрывать – отчасти потому, что предлагала другую версию этой привычки: в мире книг фикции и вымысел нужны были для того, чтобы защитить очень важные истины. Я до сих пор помню подростковое волнение, с которым открывал для себя роман и рассказ – пространство полной свободы, где можно думать все что угодно и все что угодно говорить. В романах встречаются атеисты, снобы, развратники, прелюбодеи, убийцы, воры, безумцы, скачущие по кастильским долинам или блуждающие по Осло или Петербургу, распутные парижские женщины, распутные лондонские женщины, безымянные города, аллегорические и сюрреалистические земли, человек, превратившийся в насекомое; возможен роман, написанный от лица кошки, в романах бывают граждане многих стран, гомосексуалы, мистики, землевладельцы и дворецкие, консерваторы и радикалы, радикалы, которые были консерваторами, интеллектуалы и простаки, пьяницы и священники, живые и мертвые. Под прикрытием каноничности авторы, одобренные потомками, изучаемые в университетах или просто отобранные издателями для серии «Пингвин Модерн Классикс»(я помню, как брат с серьезным видом сказал мне, проходя мимо своей книжной полки: «Если я когда-нибудь напишу книгу, я хочу, чтобы она вышла в “Пингвин”»), на деле оказывались кощунниками и радикалами, существами пронзительными и чувственными.

Я возвращался из книжного магазина, новые обложки сияли, излучая энергию спрессованного в них содержания, они рвались наружу, как порнографическая картинка, и я украдкой проносил их мимо ничего не подозревавших родителей к себе в спальню. Знали ли они, как крамольно антиклерикален Сервантес или как Достоевский, несмотря на свой декларативно христианский умысел, подпитывает мой атеизм? Книга «Любовник леди Чаттерлей» тогда еще считалась непристойной, зато более ранний роман Лоуренса «Радуга в небе» каким-то образом избежал цензуры. Но стоит только открыть «Радугу в небе» – и вот Уилл и Анна в первые, восхитительно чувственные, упоительные месяцы своего брака, а вот уже Уилл замечает, что чем дальше, тем больше его беременная жена округляется, а «ее груди стали теперь такие заметные». Вот Анна танцует голой в спальне, как Давид когда-то танцевал перед Господом; вот Урсула и Скребенский целуются под луной. Вот сцены, в которых Скребенский и Урсула убегают в Лондон и Париж – как легко и искренне Урсула погружается в секс, как обожает она тело своего любовника. В номере лондонского отеля она смотрит, как он принимает ванну: «Он был стройным и казался ей безупречным – воплощением юной гибкости, без единого грана лишнего веса».

Литература, вымысел, не просто реализует наше право думать про себя все что угодно. Она сообщает всей этой вымышленной, фиктивной жизни двойственность. Наблюдать эту свободу в ком-то другом – значит получить товарища, который поделится с тобой тайной инаковости. Мы одновременно делимся и присматриваемся; мы сами одновременно становимся и не становимся Раскольниковым, миссис Рэмзи, мисс Броди, рассказчиком из гамсуновского «Голода», синьором Паломаром из романа Итало Кальвино. Это впечатляет, но есть в этом что-то неподобающее. Чтение литературы – занятие радикально приватное, потому что очень часто мы тайком подглядываем за тайной жизнью вымышленных, фиктивных персонажей. Но эта приватность отсылает не к одиночеству, а к тайному сообщничеству; читатель и его вымышленные друзья вместе составляют какое-то новое целое. Их несостоявшаяся приватность встраивается в состоявшееся уединение читателя.

Идея о том, что в романе можно подумать и сказать все что угодно, что это сад, где, торжествующе покачиваясь на ветру, висит никем не сорванное «почему?», казалась мне до смешного похожей на действительные, внероманные опасения официального христианства: что раз Бога нет, как сказал Достоевский, то все позволено. Уберите Бога, и воцарится хаос; люди ударятся во все тяжкие, совершат все возможные преступления и подумают все возможные мысли. Это обычная линия религиозного консерватизма. Однако роман, похоже, здравомысленно намекает: «Все всегда было позволено, даже когда Бог был рядом. Бог тут вообще ни при чем».

Разумеется, в романе существовать в атмосфере вседозволенности проще, чем в реальности, потому что романы – это выдуманные миры, фикции. Литература, вымысел, – это непрекращающийся эксперимент с недоступными данными. Реальное в литературе – всегда вопрос веры, только читатели могут подтвердить и удостоверить его реальность. Вымысел движется в тени сомнения, он знает о себе, что он – истинная ложь. Так что вера в вымысел – всегда вера «как если бы»; она, следовательно, метафорична. Саму ткань литературы составляет то, что в религии считается опасным.

Читать роман – значит совершать постоянные переключения между мирским и религиозным режимом, между тем, что можно назвать мгновением и формой. Мирской импульс романа направлен на расширение и распространение жизни; роман умеет продавать акции повседневности. Из мгновений вырастают детали и целые сцены; роман стремится проиграть эти мгновения в ритме реального времени. Вспомните, как Генри Джеймс посвящает целую главу в «Женском портрете» тому, что Изабелла Арчер пять-шесть часов сидит в кресле и думает о несостоятельности своего брака. Почти полстолетия спустя миссис Рэмзи в романе «К маяку» будет сидеть у окна, думая о детях, муже, обо всем подряд, и забудет, что ей нельзя двигаться, потому что Лили Бриско пишет ее портрет. Это мирская забывчивость: роман настолько полон собственной жизни, что жизнь человеческая, если смотреть на нее с точки зрения вечности, с легкомыслием изгоняется за его пределы. Смерть еще громогласно заявит о себе, но потом, не сейчас.

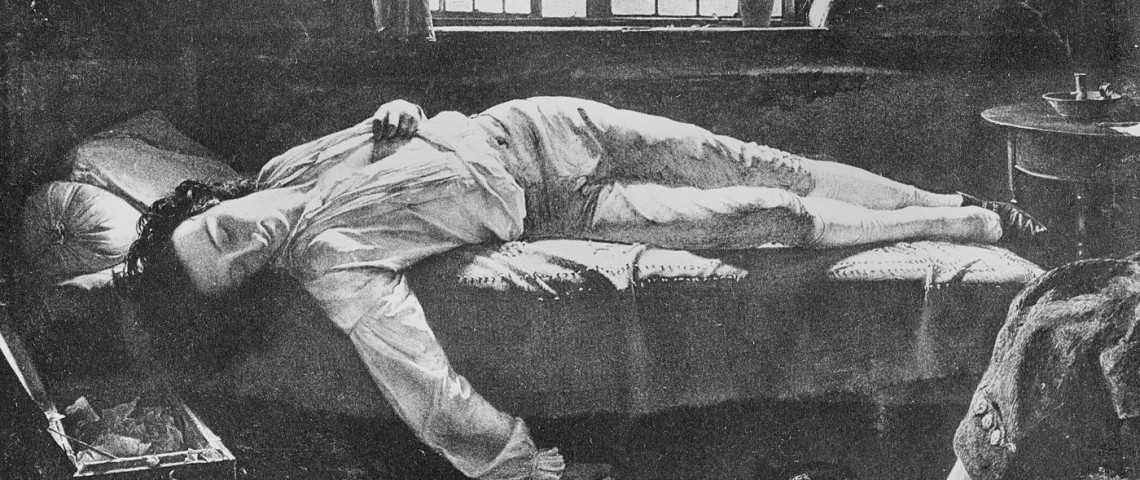

Когда роман находится в забывчивом, мирском режиме, он желает, чтобы его герои жили вечно. Помните, с какой неохотой Сервантес прощается с Дон Кихотом, который уже лежит на смертном одре и уже отрекся, в самый последний момент, от своих рыцарских подвигов. Он зовет Санчо Пансу и просит прощения. «Не умирайте, сеньор», – в слезах отвечает ему Санчо. Дон Кихот составил завещание, прожил еще три дня, и затем «все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря – умер». Кажется, будто сам Сервантес удивлен таким поворотом и горюет о смерти своего создания.

Однако нацеленный на вечность, или религиозный, режим романа напоминает нам, что жизнь ограничена смертью, что она есть попросту ожидание смерти. Религиозным этот режим делает то, что он разделяет религиозную склонность рассматривать жизнь как простое преддверие того, что будет на том свете, – отсюда характеристика, которую дает нашей жизни Джон Донн в своей проповеди о Книге Иова. Жизнь, говорит он, это фраза, уже записанная в книге Бога: «Вся наша жизнь – это лишь скобки, мы получаем душу и возвращаем ее обратно, так образуется идеальная фраза; Христос есть альфа и омега, наши альфа и омега – это все, о чем нам надлежит думать». В этом режиме роман делает то, что Бог сподобился сделать в Псалме 120: «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Он учит, как связаны мгновение и форма. Это уже достижение, потому что большинству из нас довольно трудно разобраться с собственной жизнью. Мы обречены на то, чтобы угадывать свои вхождения и выхождения ретроспективно, как будто мы сидим на веслах и отчетливо видим лишь путь, который уже прошли. Я был счастлив в этом городе, говорим мы, возвращаясь туда годы спустя; в двадцать лет я был несчастлив; по-настоящему я любил лишь однажды; сейчас я понимаю, что тогда нельзя было устраиваться на эту работу; мне уже сорок восемь, и я только сейчас понял, что ничего не знаю о своем отце. На мемориальной службе по брату моего друга я узнал, что его отец написал стихотворение, в котором была такая трогательная строчка: «В то прекрасное лето… когда никто в семье не умирал».

На службе я думал не только о том, что похороны – это литургическое прибежище для внушающей ужас возможности увидеть жизнь в ее целостности, но и о том, что литература – это мирская версия литургического гостеприимства. Я думал о тезисе Вальтера Беньямина из эссе «Рассказчик» о том, что классическая история структурируется вокруг смерти. Именно смерть, говорит Беньямин, делает историю передаваемой. Моя жена – писательница. Недавно она сообщила подруге, у которой только что умерла мать: «Странно, что у жизни нет никакой формы – точнее, у нее нет ничего, кроме настоящего, до тех пор, пока не наступит смерть; только тогда проясняется вдруг вся траектория». Она говорила о собственных переживаниях: ее родители умерли в последние два года. Далее она вспоминает слова, которые сказала ей одна канадская писательница в связи со смертью своего отца: теперь, когда он умер, она вдруг начала скучать по нему во всех его возрастах. Она скучает по нему, каким он был, когда ей было девять лет, скучает по нему, каким он был, когда она была подростком, когда ей исполнилось двадцать восемь, тридцать пять и так далее.

Роман часто дает нам такое понимание жизненной формы: мы видим начало и конец жизни многих вымышленных персонажей, знаем их поступки и ошибки, наблюдаем за ними в покое и в движении. Литература, вымысел, позволяет сделать это разными способами: благодаря одному своему масштабу (длинный роман со множеством персонажей, начало и конец многих жизней), но также в силу сжатости и краткости (повесть, в которой упакована всего одна жизнь от начала до конца, например, «Смерть Ивана Ильича» или «Поезд спит» Дэниса Джонсона). А отчасти благодаря превращению настоящего в прошлое: хотя мы читаем историю, разворачивающуюся во времени, в целом она уже завершена – мы держим ее в руках. В этом смысле вымысел, великий создатель жизней, также и убивает: не просто потому, что люди в романах и рассказах часто умирают, а потому, что даже если они и не умирают, их истории уже свершились. Литературная форма – это всегда нечто вроде смерти, в том смысле, в каком Бланшо описывал настоящую жизнь. «Был. Мы говорим он есть, а потом, не успеешь опомниться, – он был, это ужасное был». Это рассказчик из романа Томаса Бернхарда «Пропащий» описывает своего друга Вертхаймера, который покончил с собой. Но те же слова вполне могли относиться к описанию времени, в котором мы встречаемся с большинством вымышленных жизней: мы говорим «она была», а не «она есть». Он вышел из дома, она почесала шею, она отложила книгу и легла спать.

В романе часто вершится борьба между прошлым и будущим, мгновением и формой, свободной волей и предопределением, мирским расширением и религиозным сжатием. Поэтому роль авторского всеведения имеет преисполненную столькими тревогами историю: по природе своей это неразрешенный теологический спор. Роман никак не может решить, упиваться ли ему своим всезнанием или извиняться за него, выпячивать его или ограничивать. Следует ли романисту постоянно вмешиваться и перебивать или он, наоборот, должен уйти в безличное и холодное равнодушие? Набоков любил повторять, что персонажи – его рабы; герой переходит через дорогу только потому, что он заставил его это сделать. Однако якобы «безличный» автор флоберовского типа не менее богоподобен, чем болтливый всеведущий Генри Филдинг или морализирующая, эссеистичная Джордж Элиот.

Поскольку все это – превращенные теологические проблемы, довольно странно наблюдать, как целый ряд современных романистов открыто задаются вопросом о том, что значит рассказать историю, что значит иметь божественную власть над чьей-то жизнью и смертью и как персонаж может обрести свободу, оставаясь под пристальным вниманием автора и читателя. Я имею в виду таких авторов, как Владимир Набоков, Мюриэл Спарк, В. Г. Зебальд, Жозе Сарамаго, Томас Бернхард, Хавьер Мария, Иэн Макьюэн, Зэди Смит, Пенелопа Фицджеральд, Дженнифер Иган, Эдвард Джонс. В гениальном романе «Дом для мистера Бисваса» Найпол выводит под именем Бисваса своего отца. Это затворническая, жестко ограниченная жизнь маленького человека, который никогда не выезжал за пределы Тринидада и умер молодым. Роман начинается сообщением о смерти мистера Бисваса, и автор перемежает медленный, терпеливый, комичный рассказ о его жизни с кратким и жестким религиозным отчетом: «Те шесть лет, что мистер Бисвас прожил в Угодье, были настолько сплющены скукой и пустотой, что их можно охватить одним взглядом». Это религиозное время, входящее в противоречие с самим романом, каждая смешная мирская сцена которого говорит нам, что жизнь мистера Бисваса нельзя охватить одним взглядом. Роман просит нас вчитываться в каждое проявление иронии, но не верить ей, вступая таким образом в сговор с автором и открывая простор для комичного своеволия мистера Бисваса.

Одно из прекраснейших воплощений великого «почему?» и замечательный пример романного движения между мгновением и формой – короткая книга Пенелопы Фицджеральд «Голубой цветок» (1995). Это исторический роман, рассказывающий о недолгой жизни молодого человека, которого все мы знаем как философа и поэта Новалиса. Его настоящее имя – Фридрих (Фриц) фон Гарденберг; в сочинении Фицджеральд мы знакомимся с ним в его университетские годы. Он страстно увлечен идеями Фихте. Фриц не придает никакого значения смерти, она для него лишь перемена состояния. Он полагает, что все мы вольны придумывать себе мир, и поскольку у всех он, скорее всего, получится разным, то нет никаких оснований верить в неизменную реальность вещей. Но тут реальность берет над ним верх: в гостях он встречает двенадцатилетнюю девочку, Софи фон Рокентиен. Все указывает на то, что Софи – совершенно обычный ребенок, но охваченный страстью Фриц тем не менее решает (на это у него уходит не больше пятнадцати минут), что он должен на ней жениться, что «Софи – сердце моего сердца», что «в ней – вся моя мудрость». Роман, помимо всего прочего, посвящен развитию этой фантастической и мучительно короткой любовной истории.

Фриц работает над романом, у которого уже имеется предварительное название, «Голубой цветок», хотя написал он, собственно, всего один или два абзаца, и хорошими их не назовешь: «Я составил список занятий и профессий и список психологических типов». Роман, который пишет Фицджеральд, полон необычной, всегда ускользающей жизни. Там есть Фриц, есть его флегматичный брат Эразм, их милая сестра Сидония и удивительный младший ребенок фон Гарденбергов, не по годам развитый мальчик, которого в семье все зовут Бернгардом. Тем не менее эту счастливую семейную жизнь преследует смерть. Довольно быстро выясняется, что у юной Софи туберкулез и что ей не суждено поправиться. Она умирает через два дня после того, как ей исполнилось пятнадцать. Роман заканчивается следующим необычайным сообщением:

К концу девяностых годов XVIII века начали уходить, почти не сопротивляясь, и молодые Гарденберги – всех их сразил легочный туберкулез. Эразм, который всегда настаивал, что кашляет кровью только потому, что слишком много смеется, умер в Страстную пятницу 1797 года. Сидония дожила до двадцати двух лет. В начале 1801 года Фриц, у которого появились те же симптомы, вернулся к родителям в Вайсенфельс. Лежа на смертном одре, он просил Карла играть для него на пианино. Фридриху Шлегелю, который приехал его навестить, Фриц сообщил, что полностью изменил план своего романа о голубом цветке.

Бернгард утонул в Зале 28 ноября 1800 года.

Замечательный в своей взвешенности и рассудительности пассаж – от кажущейся безмятежной фразы «начали уходить, почти не сопротивляясь», превращающей смерть в семейное развлечение, которое заканчивается игрой в горячие стулья, до надрывающего сердце заявления Эразма, что он «кашляет кровью только потому, что слишком много смеется» (и заявление это длит память о царившем в семье веселье), до нереализованного намерения Фрица переписать свой принципиально незавершимый роман; и далее – к глухому, бесцветному, неотменимому предложению «Бернгард утонул в Зале 28 ноября 1800 года». Гению семьи, который мог превзойти величием самого Новалиса, было всего двенадцать лет.

В качестве эпиграфа Фицджеральд взяла фразу Новалиса: «Романы создаются на изъянах истории». И в самом деле, ее роман пытается вырвать у истории мгновения и частности, которые сама история никогда не сможет зафиксировать, мгновения и частности, которые не в состоянии удержать даже семья. Но эти мирские мгновения существуют в более общей, строгой романной форме, представляющей собой знание о том, что жизни эти коротки, заранее обречены и что в конечном итоге они не более чем исторические скобки.

Литературе, вымыслу, удается невероятное: она позволяет нам раздвигать и сдвигать эти скобки. Создавая напряжение между мирским мгновением и религиозной формой, роман, быть может, претендует на всемогущество: именно поэтому он так часто погружает нас в устрашающую ширь скептического вопрошания: «Почему?» Мощь романной формы мобилизует этот вопрос: не только потому, что роман умеет воссоздавать обыкновенные мгновения жизни, но и потому, что ему прекрасно удается утверждение завершенной, уже законченной жизни. Под «утверждением» я имею в виду, что персонажи, поскольку все они вымышлены, не должны были умирать. Они умирают исключительно по воле автора. Это чувствуется даже в исторических романах вроде «Голубого цветка». Историк-классик Робин Лэйн Фокс однажды заметил, что в Ветхом Завете есть только одна случайная смерть; тем самым он хотел подчеркнуть пропасть, лежащую между Библией и рассказами о жизни и смерти, представленными в нынешних романах и газетных статьях. Но если «случайная» смерть значит смерть «ненамеренная», то в литературе, строго говоря, случайных смертей не бывает. Это так даже в случае исторических романов, потому что у автора имеется теоретическая возможность изменить ход истории и потому что романист выбирает себе героя не только в связи с обстоятельствами его жизни, но и в связи с обстоятельствами его смерти. Кроме того, когда мы читаем исторические романы, персонажи отделяются в нашем сознании от задокументированной действительности и начинают жить собственной жизнью. Умирая, герои исторических книг умирают как персонажи, а вовсе не как некогда существовавшие реальные лица.

Тем не менее литература остается игрой в «как если бы». Персонажи умирают не навсегда, они возвращаются при втором или третьем прочтении. Смех вымышленной жизни длится дольше, чем кровавый кашель смерти. Один из «изъянов» истории состоит в том, что реальные люди смертны. Вымысел создает возможность для воскрешения, для многократных мирских возвращений. Итало Кальвино в конце «Паломара», по-видимому, намеренно играет с этим фиктивным смертным приговором и воскрешением, иронически размышляя о смерти главного героя:

Жизнь человека складывается из совокупности событий, и последнее способно наделить всю совокупность новым смыслом, но не потому, что значит больше предыдущих, а потому, что место каждого события в жизни человека определяется не хронологией, а внутреннею жизнью.

Синьору Паломару хочется научиться быть мертвым, и Кальвино напоминает, что ему нелегко будет это сделать, потому что «наитруднейший шаг – убедиться в том, что жизнь его есть завершенное единство, полностью принадлежащее минувшему, и что-либо к нему добавить уже нельзя». Синьор Паломар, пишет Кальвино, начинает воображать полное прекращение человеческого существования, конец самого времени. «Если рано или поздно времени придет конец, то можно было бы описывать его мгновение за мгновением, – размышляет Паломар, – а каждый миг, когда его отображаешь, удлиняется до бесконечности». И он решает, что займется описанием каждого мгновения своей жизни и, пока все не опишет, не станет представлять, как будто его больше нет. В этот миг он умирает», – пишет Кальвино. Это последнее предложение в книге.

The New Yorker, 9 декабря 2013 г.