Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

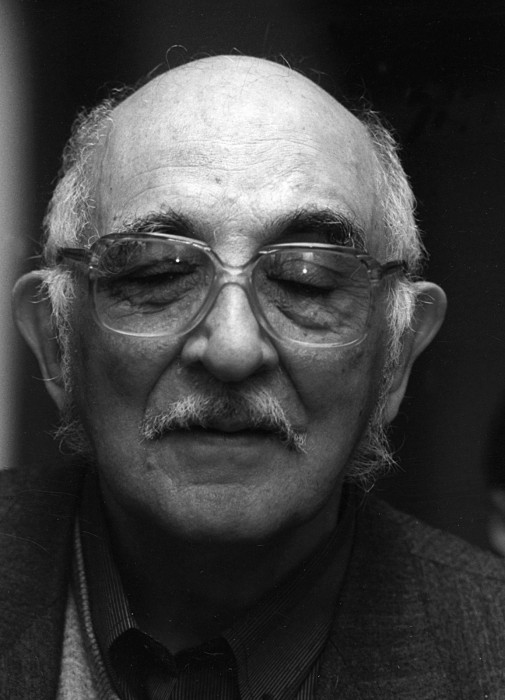

Каждый заяц знает, что прожигать жизнь, как и быть в долгах, это состояние сознания.[1. Эта статья была написана Александром Пятигорским для латышского издания журнала Rīgas Laiks за февраль 2003 года.]А вот Дмитрий Александрович Пригов этого не знает. Если бы я спросил его, хотя и изменив вопрос в его духе, что значит прожигать жизнь, то он бы ответил, тоже в своем духе: «Да ничего не значит, просто прожег жизнь – и все, теперь уж умер, наверное, а о мертвом и говорить не стоит, по-моему». А спрашивать мертвого будет совсем уж пустым делом, добавил бы я.

Тогда попытаемся ответить на наш вопрос феноменологически, то есть выяснив сначала, что это за жизнь такая, которую кто-то прожигает, уже прожег или которую вообще можно прожигать. И здесь оказывается, что дело совсем не так просто, как «может показаться при ближайшем рассмотрении», как любил выражаться покойный советский поэт Михаил Светлов. Сейчас, уже взявшись за перо, спохватываюсь, справлюсь ли с темой столь обширной? Страшно.

Помню, в 1966-м зашел я в пивной подвал в Вильянди (город такой в Эстонии) и вижу: сидит там молодой эстонский философ по имени Айгар. «Что делаешь?» – спрашиваю. «Да жизнь прожигаю. Понимаешь, всю жизнь мечтал о машине. Теперь одну тысячу осталось накопить на “жигули”, а я вот сижу, деньги на пиво трачу». Тут что важно? А то, что он будущую свою жизнь, без «жигулей» для него немыслимую, прожигал.

А посмотрите у Александра Блока: «Вино и страсть терзали жизнь мою». Здесь речь идет, конечно, о прошлом (у него же: «Все миновалось, молодость прошла!»).

Обратимся к классику изображения прожигателей жизни Эрнесту Хемингуэю. Какую жизнь прожигали два героя его романа «Фиеста», Джейк и Билл? Безусловно, только свою настоящую жизнь. В этом выражалась своя, особая философия людей 20-х годов, в которой прожигание жизни равно смерти – и не когда-нибудь, а тоже в настоящем (их общее прошлое было в окопах, то есть опять же в смерти, которую случайно удалось избежать). В одном из самых замечательных диалогов романа XX века Джейк говорит: «Хорошо, счастье уже оплачено несчастьем, несчастье – опытом, но опыт – не ставка в проигранной партии» . Забавно, что в настоящем она всегда проиграна. Добавим, что прожигание жизни здесь – это сокращенный путь к сведению баланса, если герой решает идти напрямик. Но и это, по крайней мере у романистов начала XX века, всегда – волевое решение. Так прожигание жизни становится сознательным образом жизни, уже получившим свое блестящее философское обоснование в «Шагреневой коже» Бальзака.

Но тут к равенству «прожигание жизни равно смерти» добавляется третий и важнейший элемент – контракт. С кем или чем – судьбой, женщиной (нередко это одно и то же), Богом или собственной совестью – все равно. Для настоящего мужчины (у Хемингуэя, Ремарка, даже Конрада) контракт есть контракт. Или еще: проиграл – плати. Ибо жизнь продолжала мыслиться как капитал – больший или меньший, более выгодно помещенный или менее, растущий или уменьшающийся. У Толстого, Томаса Харди и особенно у Достоевского метафора капитала оставалась в основе эстетики прожигания жизни и в фокусе самосознания прожигателя.

Однако те же 20-е с их, казалось бы, непререкаемым приоритетом настоящего времени жизни явились – как эстетически, так и политически – временем беспрецедентного расцвета футуристического мышления. Настоящая жизнь имеет смысл только как ступень в движении, а точнее, даже в «вознесении» в будущее. Прожигание жизни, которое еще вчера было fin de siècle-декадансом, сегодня оказывается безнадежным анахронизмом в ожидании своего краткого воскрешения разве что в звуковом кино начала 30-х.

Уже в «Обретенном времени» Марселя Пруста немногие вернувшиеся из окопов прожигатели жизни не могут продолжать прожигать жизнь, потому что та жизнь, прошлая, осталась в братских фронтовых могилах, а другая, настоящая, еще не нашла своих прожигателей. Посмотрите, герои Хемингуэя, только что вернувшиеся с ловли форели на спиннинг, успели допить фундадор, даже заказать дайкири, но у них не хватило темени сообразить, что настоящее, которое они прожигают, уже настолько сжато тисками двух основных футуристических идеологий, фашизма и коммунизма, что скоро, совсем скоро им придется искать другое место, чтобы там «допрожигать» свои жизни. Для многих таким местом оказалась революционная Испания, как для самого автора послереволюционная Куба. С ним судьба сыграла злую шутку, подтвердив метафору прожигания жизни действительностью смерти.

Но, даже читая Бальзака, ясно видишь «феноменологическую ось» прожигания жизни: человек редуцирует полноту своей жизни к одной линии своей жизни, осознавая или не осознавая, что эта линия и есть кратчайший путь к его смерти. При этом в конце концов не так уж и важно, насколько в своем выборе или решении он исходит из удовольствия, наслаждения или удовлетворения: здесь решение – одно с желанием. Не будет преувеличением сказать, что в такой редукции прожигание жизни представляется «перевернутым аскетизмом», ибо, как и в аскетизме, здесь мы видим объективное господство цели (Фрейд бы сказал, конечно, что цель остается в подсознании и что она – смерть). Ведь здесь цель – не просто одно со средствами ее достижения, она субъективно, то есть в сознании прожигателя, от них неотличима. Бальзаковский Рафаэль де Валентен из «Шагреневой кожи», так же как и мсье Крокиньоль из одноименного рассказа современника Хемингуэя Шарля-Луи Филиппа, не только знают, что идут к своей гибели, но и планируют ход и режим своего движения к смерти, до чего ни Джейк, ни Билл, ни сам Хемингуэй никогда бы не додумались с их крайне некартезианским складом мышления.

Однако хоть объективная цель у всех прожигателей жизни одна – смерть, но жизнь, которую они прожигают, – разная. Мы уже знаем, что прожигать можно и прошлую, и настоящую, и даже будущую жизнь. Но отличие одной жизни от другой здесь прежде всего в том, что разные жизни обладают различными «потенциалами» прожигания, разной «прожигаемостью», так сказать, или различной способностью индуцировать в человеке будущего прожигателя. Ведь наш прожигатель не маньяк, в отличие от которого он четко осознает, что сжигает, прожигая свою жизнь, и не аскет, в отличие от которого он все-таки встраивает свой образ жизни в жизнь, проживаемую его современниками. Замечательно в этом отношении, что Джакомо Казанова не был прожигателем жизни: он не видел смерти в своем образе жизни. Просто он считал себя во всех отношениях человеком выдающимся, но сознавал при этом, что в некоторых из них он был ярче и, скажем так, эффективнее своих современников. А вот лорд Байрон, Проспер Мериме и, пожалуй, даже Стендаль были прожигателями жизни.

И вот тут-то возникает презабавнейший вопрос: а всякую ли жизнь можно прожигать или только жизнь, обладающую каким-то особым качеством? Ну, прожигаемости, что ли?

Конечно, не всякую. И здесь-то различие жизней становится чуть ли не важнее различий между прожигателями. Попробуй-ка прожигать жизнь, которая объективно не предоставляет тебе выбора решать самому, что с ней делать.

Да что говорить, прожигать можно только такую жизнь, которую возможно будет осознать как пространство выбора, и никакую другую. И этот выбор, заметим, не будет для тебя выбором между двумя альтернативами. Здесь, как и в случае аскетизма, абсолютно необходимо то минимальное разнообразие возможностей, которое и есть полнота жизни. Тогда, как об этом уже говорилось, прожигание жизни оказывается способом редукции этой полноты и, соответственно, сужением пространства выбора. А если у жизни нет такой полноты, то ее прожигание предстает бессильной эстетической претензией и жалкой фикцией индивидуального самовыражения.

Возьмем только несколько классических примеров. Жизнь, которую весьма эффективно прожигали Кольридж и Байрон в начале XIX века, и жизнь, которую столь же успешно прожигали их русские современники Глинка, Соболевский и Толстой по прозвищу Американец, являют собой две жизни настолько различные, что русское прожигательство может даже показаться имитацией британского оригинала.

Да посмотрите сами! Ведь ни наркомания Кольриджа, ни скандальный эротический эксцентризм Байрона или Мериме никогда не были для них единственной альтернативой ни их жизни в целом, ни какой-то одной стороне их жизни. Теперь возьмем «идеального» русского прожигателя жизни Долохова из «Войны и мира». Его прожигание жизни оказывается единственной альтернативой. Чему? Да революции, конечно. Это вам не штат Алабама и не Елисейские Поля, с вашего любезного разрешения. А для Байрона война за освобождение Греции (тоже, кстати, вполне революционная) была не альтернативой его «поэтическому групповому сексу», а еще одной поэтической же версией абсолютно индивидуального (никак не группового) прожигания им своей жизни.

Столь же различны «по жизни» были их смерти. Смерть Байрона в Миссолунгах была просто завершающим актом его прожигательства. Страшная смерть Долохова на сибирской каторге явилась торжеством двух, слившихся в одну альтернатив – революционной и аскетической. Ибо именно превращение его из прожигателя жизни в аскета сделало необходимостью сразу же последовавшее превращение храбреца и бретера гвардии поручика Долохова в отважного декабриста Лунина.

Отсюда же и другая черта русского прожигательства: прожигатель почти обязан стать и социальным скандалистом, так сказать. Что и нашло свое великолепнейшее отражение у Достоевского. Эта русская принудительность альтернативы по сию пору делает трудной и тяжелой жизнь прожигателя жизни на моей родине. Жалко, правда?

Резко оборвавшаяся революционно-футуристическая фаза русской культуры оставила уже в начале 30-х годов десятки поэтов и художников в узком альтернативном простенке: либо живите с другой культурой (и властью), либо прожигайте то, что вам осталось от вашей прошлой (будущей же уже нет!) жизни. В этом грустном предложении «прожигать жизнь» означало попросту «спиваться». Что может быть оскорбительней для приличного прожигателя!

Кстати, немало и иноземных прожигателей «сбилось» с правильного пути прожигания жизни на все еще широкую тропу вульгарной пьянки в 30-е годы: не только Юрий Олеша, Крученых и целая плеяда советских, то есть принявших другую культуру и власть писателей и поэтов (Светлов, Кирсанов, Всеволод Иванов, Исаак Бабель), но и все еще не старые герои Хемингуэя, Скотта Фицджеральда и Томаса Вулфа вместе с их создателями. Но здесь исторически четко выступает одна черта прожигателей жизни того периода – самоубийство. Те, кто еще не успел допрожигать свою жизнь до смерти, поспешили взять судьбу в свои руки (или так им казалось). В этом типичный (что уже значит «неполноценный»!) прожигатель жизни Сергей Есенин и аскетический невротик Владимир Маяковский оказались едины.

Самоубийство, однако, по определению противоречит аутентичности прожигателя («как начал, так и кончай!»). В этом отношении замечательна судьба – не забывайте, у прожигателя жизни тоже есть своя судьба, не исчерпывающаяся выбранным им самим прожигательством, – пожалуй, самого «серьезного» (не по характеру, а по прожигательскому профессионализму) прожигателя жизни первой половины XX века, прекрасного английского поэта Дилана Томаса, который решил на практике превратить смерть как метафору прожигания жизни в действительность последнего акта прожигания, объединив ее со своими поминками. Ну, чего ж вам больше? Дальше этого в прожигании жизни, кажется, пока никто не заходил.

Люди Европы 30–40-х годов XX века, вернувшиеся из фронтовых траншей и концлагерных бараков, не оставили там никакого прошлого, потому что смерть была тотальной, вчера и завтра, спереди и сзади. Этому ли не привести к первому в истории, осмелюсь предположить, мировому кризису прожигания жизни? В самом деле, куда было деться обездоленному прожигателю? От прошлого его жизни ничего не осталось. Его жизнь в настоящем для прожигания оказалась крайне плохо оборудованной. Что же остается? Как что? Будущее. Тут-то мы и разгуляемся. Ведь выжили все-таки!

Но тут-то оказывается, что не только с жизнью для прожигания неблагополучно, но и с самими прожигателями большие трудности. В своей поздней поэме «Вакханалия» Борис Пастернак (сам по натуре типичный антипрожигатель) словно пытается вспомнить, а есть ли, а были ли такие. Нет, не удается: «Никто не помнит ничего» – последняя строка судной поэмы. А отчего так? Да оттого, что тем, о ком написано, вспомнить нечего, а тому, кто писал, поэту, вспомнить некого. Значит – полная амнезия.

Ну что ж, тогда будем вспоминать будущее. Но Пастернак 50-х годов уже давно забыл не только свое далекое футуристическое прошлое, но и свои идиотские упования ранних 30-х на другое, «новое» будущее. Но эта канальская «советская» будущая жизнь все ждала себе прожигателей. Ведь не всех же их выморило крысиным ядом нормальное, все еще не ставшее «постисторическим» существование. Отдохнем теперь немного на Западе (авось повезет), а потом тихо себе вернемся домой.

В Калифорнии, на «западе Запада», знаменитая субкультура наркотиков и психоделиков – что угодно, но никак не прожигание жизни, просто не заслуживает столь благородного названия. Так, если без церемоний «раздеть» их, и Керуака, и Тимоти Лири, и даже старика Кастанеду, то все они – за жизнь, хотя и другую, но свою, да вдобавок еще и коллективную. Несомненно, что хиппизм 60-х – начала 70-х годов XX века нанес тяжелый урон репутации прожигательства, хотя, с другой стороны, позволил более четко выявиться и эстетике, и этике последнего. Ведь заметьте: хиппи, в отличие от прожигателя, не спит с вами в одной квартире и не живет в соседнем доме, и вам, чтобы стать хиппи, надо не только перестать стричься и мыться, но и уйти куда-то, где вас не ждут, а встретят – не приветят. А прожигать жизнь вы сможете, не вставая с постели, не дотянувшись до телефонной трубки. Как прожигатель жизни вы неразличимы, если, конечно, сами не захотите, чтоб вас признали за такового (тогда – пожалуйста). Иначе говоря, будучи прожигателем жизни, вы и есть вы, а став хиппи, вы – хиппи, то есть уже принадлежите к какому-то, пусть сколь угодно эфемерному, но упорно социальному образу жизни. Разумеется, у каждой профессии есть свои неприятные стороны, как сказал Людовик XIV, узнав, что на него готовится покушение. Так с хиппи случалось, что их убивали, ведь они легко различимы. А с прожигателями жизни бывало, что они сами убивали. Но это все – эстетика.

Поговорим об этике. Тем, чем в 60-х годах XX столетия в отношении к образу прожигателя жизни оказались хиппи, в начале 30-х был «обыкновенный, простой человек» американского кино, французского романа, английской пьесы, откуда он, перепрыгнув через тщательно охраняемые границы, приземлился в России в виде «простого советского человека». Этот интереснейший феномен XX века (раньше его не видели, а в будущем, Бог даст, тоже не скоро увидят) оказался как объективно, так и субъективно главным врагом всякой культуры. И он-то самим фактом своего существования и оказался – для этого ему пришлось сойти с киноэкранов и вылезти из книжных страниц – единственным носителем нравственности и благопристойности. Именно благодаря ему прожигатель жизни стал выглядеть чем-то неуместным, а иногда и неприличным.

Простой человек остался в 30-х. Хиппи тоже ушли в прошлое. Прожигатели жизни – здесь. Ряды прожигателей поредели, но их вполне можно обнаружить, если они захотят, конечно. А дома?

Итак, мы оставили русского прожигателя прожигать его будущее. Какое? Тоже – разное. Помню, как в конце 50-х профессор Самуил Семенович Беленсон говорил о своем сыне, как и он, физике-теоретике: «Сема вместо того, чтобы работать, прожигает свою будущую Нобелевку (о ангелы небесные!), вечно то пьет с друзьями, то с этой шалавой Лизкой и ее подругами в Крым мотается». Подумайте, Нобелевка здесь – то же, что и будущие «жигули» моего эстонского философа Айгара.

Но если говорить о прожигании жизни в России, то есть и совсем иная точка зрения. «Будущее здесь уже лет как десять истощило свои ресурсы, – говорит один спокойный русский человек. – Оно больше не может быть частью моего самосознания. С ним в жизни просто нечего делать».

Давно уже и Сталинские, и Нобелевские премии затерялись в архивах разрушенных цивилизаций. Покойные прожигатели жизни расселись в парижском кафе «У епископа» по самым неудобным на свете высоким табуретам. Один тянет абсент, другой смакует густо-красный портвейн. Не вижу соотечественников, хоть плачь. Но я не плачу. Покойные или живые, но мне, как всегда, хочется что-то сказать.

– Ну конечно, – говорю. – Здесь нет старейшины европейских прожигателей, где Серен Кьеркегор?

Отвечает рано обрюзгший, с бесконечно печальным взглядом:

– Боюсь, что вы, не будучи одним из нас, не увидели одной прекрасной стороны прожигательства, сэр. Это – литература. Литература – самый эффективный инструмент прожигания жизни. Тогда вполне можно обойтись без вина, хотя одно другому не помеха.

Ему возражает страшно худой, красивый, с безнадежно актерским выражением лица:

– Ты слишком интимный эстет, Оскар, чтобы почувствовать тот прожигательский эффект, который кино производит на тех, кто его создает.

Но я все-таки скажу: кино относится к литературе, как пьянство к прожиганию жизни.