Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Зато ловкая

Ирина Затуловская обладает редким даром реагировать на все, что происходило и происходит в мире современного искусства, и оставаться совершенно независимой от этого мира. Этот уникальный дар предполагает невероятную творческую хитрость, замешанную на абсолютно откровенной наивности.

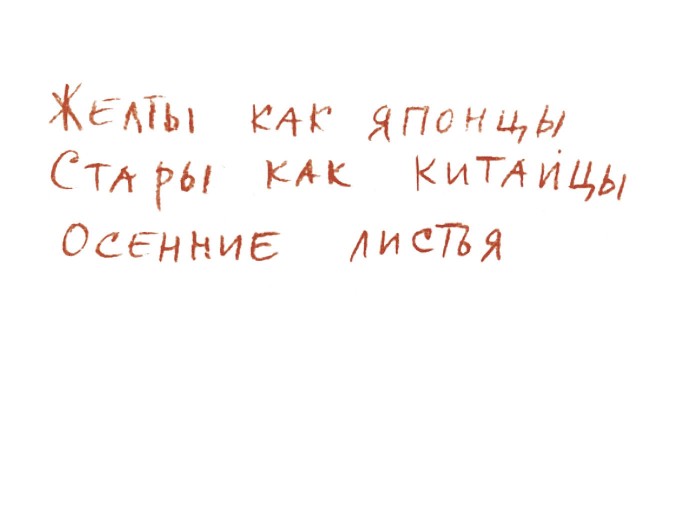

Стоит пояснить, что «хитрость» в данном случае – это именно та древнегреческая «технэ», которая ведет нас к миру древних шаманов и колдунов. Если же пользоваться категориями более академическими, стоило бы говорить о редком соединении дадаизма с примитивом, да еще и с примесью подлинной, почти китайской каллиграфии. Не случайно же ее так чтут японцы.

Но я вижу в искусстве Затуловской уникальный вариант иронической пародии на все искусство XX века, преодолевающей свойственный этому веку китч стилевых деклараций и иронических пародий.

Масштаб ее живописи – исключительно камерный, голос – негромкий, но диапазон культурных ассоциаций почти бесконечный. Попытки увидеть в этой живописи музыку под сурдинку ни к чему не ведут. Это мощный масштаб. Но дается он на таком piano pianissimo, что масштаб этот никого не пугает, хотя сам он и не прячется.

Казалось бы, тут все признаки нарочитого примитива, которым пользовались некоторые знаменитые русские художницы XX века, игравшие, как Маврина, в инфантилизм и лубочность. Но нет, если у них это был прием, выглядевший как откровенный театр и вышивка по холстинке, то у Затуловской это все только тени, только тронутые печалью воспоминания о детстве, черновики, в которых уже не видна или не бросается в глаза маэстрия сотен проб и ошибок.

О детстве, которого, возможно, и вовсе не было, или о детстве, которое впереди.

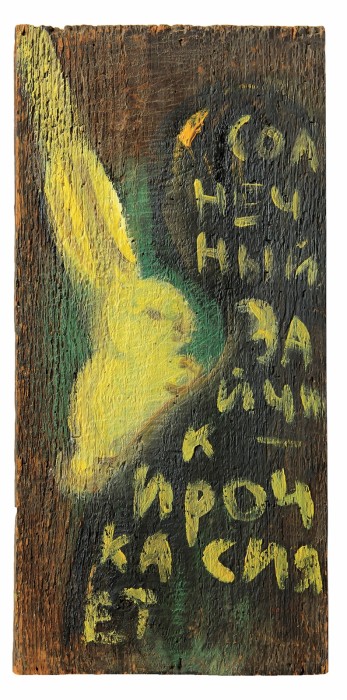

Что видит зритель на этих жестянках? Тень, след, сон или расписку в преодоленном Дюшане, Ларионове, Пуни. Здесь ему предъявлена неожиданная жанровая метаморфоза, монументализация черновика, записки на манжете. Есть тут и парадокс субстанций – акварели на граните, есть тут и полумрак, и полусвет.

Быть может, никто из русских художников XX века так близко не подходил к Пикассо в его непричастности к законам истории и искусства. Но Затуловская, будучи, конечно, женщиной, не стесняется своей женственности, составляя контраст с великими русскими скульпторшами, заткнувшими своей силищей за пояс всех мужиков. Как и Пикассо, Затуловская играет сама с собой, как кошка, которая ловит собственный хвостик, играет и хитрит. И, как Пикассо, она, кажется, никому не подчиняется, не завидует и не подражает.

Разве что самой себе или все тому же Дюшану – но настолько наивно, что и не догадаешься. Она бы тоже могла выставить в темной галерее какой-нибудь потертый сосуд с нарисованным на его стенке портретиком или цветочком. Но она не противопоставляет себя ни поп-арту, ни мусорному соц-арту, ни дада – вообще ни-ко-му и ни-че-му.

Перебирая все эти качества ее искусства, понимаешь, что они с Пикассо схожи в своем вызывающем и почти незаметном одиночестве.

Пикассо, конечно, символ силы, Затуловская на первый взгляд слабая, но зато – ловкая. Хотя, если приглядеться, в этой ловкости сквозит та же сила.

Александр Раппапорт

На вашей выставке было все что угодно, только не холст. Почему?

Ну а почему должно быть на холсте обязательно? Холст – это достаточно новая штука.

Вы начали писать на других материалах только из-за того, что они – не холст?

Нет, просто холст не для всего подходит. Он такой... материал ненадежный. Он вибрирует.

Вибрирует? Когда прикасаешься?

Да, это поверхность нетвердая. А мне кажется важным, чтобы была твердая поверхность. Холст – это условность; просто люди считают, что живопись – это только холст.

Но когда вы рисуете, вы же не давите на свои материалы, это же всего лишь прикосновение.

По-всякому бывает.

Ну хорошо, но ведь холст, как правило, белый, там грунтовка какая-то, но в принципе на нем ничего нет... А когда вы рисуете, скажем, на жести, на ней уже что-то природой или человеком нарисовано, вернее, проявлено.

Ну да. Я использую много чего, что уже там есть, и добавляю очень мало, почти ничего.

То есть главное ваше качество как художника – это увидеть то, что уже есть?

Вы так говорите, как будто вас это удивляет.

Да.

А что тут удивительного?

Удивительно то, что вы не столько рисуете, сколько смотрите...

Да, может быть. Когда вам кто-то нравится, вы же на него любите смотреть. Так и я люблю смотреть на свои железки, деревяшки.

Где вы их достаете?

Добрые люди приносят.

Они приносят потому, что им кажется, что на них уже что-то интересное есть?

Приносят все, что они видят, а я могу выбрать, что мне подходит. Конечно, я и сама ищу. Иногда от дома отдираю что-нибудь.

Откуда, например, вон та кровля, на которой нарисован Пиросмани в лодке?

Я не помню, откуда она. Есть такие, которые запоминаются, а есть такие, которые уже не помню. Ну, понимаете, это соединение, с одной стороны, «реди-мейда», а с другой – живописи.

Когда вы начали рисовать на таких материалах?

Я начала писать на железе в 1987 году.

А до этого писали на холсте?

Да.

И вдруг вы почувствовали, что холст вибрирует?

(Смеется.) Нет, не вдруг... История была такая: наступило уже время безумное, каждый день приходили какие-то люди, и вот пришла съемочная группа «Би-би-си». Они снимали три документальных фильма – искусство, литература и что-то еще, театр, что ли, перестройки. У меня в то время была не эта мастерская, а другая, еще меньше этой. И вот огромная группа забилась в эту маленькую мастерскую и что-то там снимала. Было очень весело. А после этого я поехала на дачу, и там у меня как раз была крыша от сарая – такая очень красивая. Поскольку настроение было хорошее, я попробовала первую работу на железе сделать. От хорошего настроения.

Вы полезли на крышу?

Нет-нет, там был сарай, который уже сломали. И от него стояли такие листы, уже там все было накрашенное: голубое, зеленое и желтое, и я только чуть-чуть там что-то нарисовала, и все. Вот так получилось.

То есть если подходить к этому чисто схематично, то дело обстоит так: вы что-то увидели, скажем, жестяную пластину, вам понравилось, и осталось только там что-то чуть-чуть нарисовать.

Да.

Но вы ведь говорите, что искусство – это очень трудно. Где тогда проявляется эта трудность?

Ну ведь это не всегда попадает. Можно так чуть-чуть нарисовать, и все хорошо. А можно чуть-чуть нарисовать, и все плохо, и потом все смываешь, и опять чуть-чуть нарисовать и так далее.

То есть, в отличие от холста, вы можете это полностью смыть и начать заново?

Обычно на холсте красочный слой увеличивается. А у меня – уменьшается. Да, я смываю. Может быть, какие-то следы остаются, но их почти не видно, и впечатление такое, как будто это легко написано, быстро...

Да, впечатление, как будто несколько мазков – и все.

Но это не совсем так.

Допустим, что, скажем, камень – это изначальная природа, а художник освобождает как бы форму образа...

Угу.

Что вы делаете, когда смотрите на какую-то жестяную пластину, а потом начинаете работать кистью?

Добавляю то, что необходимо.

То, чего не хватает?

Да. Мне вообще кажется, что сейчас уже очень много этого всего, найденных таких штук... У меня очень много последователей, которые рассказывают, как их озарило на железе рисовать... (Смеется.)

Как же они могут быть последователями, если их озарило?

Это я считаю, что они последователи. А они считают, что их озарило. (Смеются.) Заманчивая такая легкость. Им кажется, что они тоже так могут.

Я как раз хотел спросить, не оказывается ли ваше искусство в ситуации, когда любой может сказать, что он тоже так может или уже делает.

Да, я даже хотела когда-то назвать выставку «Так каждый дворник может», или еще другой вариант – «Мой внук делает лучше».

Ага.

Это обычная реакция. Особенно когда мои работы выставлены среди какой-то другой экспозиции, народ очень возмущается: «Что это такое за железо?», «Как же не стыдно!», ну и «Мой внук может лучше».

Я подумал, что все эти материалы, кроме камня, уже были кем-то созданы как нечто другое.

Это вторая жизнь. Или третья жизнь вещей, да.

У Роберта Фроста есть стихотворение о том, что дерево не было предназначено для использования его, скажем, в доме, оно ведь имеет свое самостоятельное существование. Имеют ли ваши материалы самостоятельное существование?

(Смеется.)

Так я и думал.

Нет. Ну вот смотрите, железка. Кусочек железа обычный. Но для меня он не обычный. Потому что я его привезла с Соловков. Из такого места, где сидел Павел Флоренский, прямо из этой его станции, где он сидел. И вот уже много лет думаю, как мне сделать что-то, что выражало бы это – Соловки, Флоренский. Пока ничего не придумала. Оно имеет сейчас самостоятельное значение? Ну, кусочек железа, не очень интересно.

Он интересен только в вашем рассказе.

Да, если есть какие-то ассоциации, которые я сумею выразить, тогда что-то может быть. А если не сумею, то оно останется кусочком железа.

Тем не менее это все же кусок железа с Соловков, и в этом смысле, если воспользоваться французским словом, это сувенир, который напоминает вам о Соловках и Флоренском.

Да, конечно. Но вообще это не обязательно. У меня была такая выставка «Четвертая Сибирь». Я путешествовала немножко по Сибири и уже тут написала на отличном железе подмосковном. То есть я оттуда железа не везла. Правда, там были другие какие-то материалы, ну, вот эта вот ловушка для горностая.

Интересно, как она действует?

Так она открыта, там приманка, горностай туда головку...

Да…

Чтобы не портить шкуру, она вот такая деревянная.

А это уже чисто этнографическая вещь?

Да. Я ее не показывала на выставке, просто вот ее держу у себя в мастерской. А это вот из Сицилии – там ящичек такой старинный и камни из Сицилии. А это такие японские книжки – видите? Рассказы Чехова. Это мой детский рисунок, который я на обложку…

Детский – в смысле вы это рисовали в детстве?

Да, когда была маленькая. Это мать с сыном, видите?

Вы сохраняете свои детские рисунки?

Конечно. А как же? Какой дурак может не сохранять свои детские рисунки?

Вы же и теперь можете так нарисовать...

Нет. Я так не могу нарисовать. Никакой взрослый не может так нарисовать.

Интересно почему?

Это закон природы. Всегда будет видно, что не ребенок. А это рассказ Чехова «Ванька». Очень страшный рассказ. И вот мне показалось, что этот рисунок подходит.

Почему вы Чехова определяете словом «страшный»?

Ну тексты такие у него. Очень страшные. Жизнь, которую он описывает, драматична и ужасна. Разве нет?

Ну он же врач, он знает.

Вот именно. Вот, это крыжовник. Рассказ Чехова «Крыжовник». И там все люди с головами как крыжовник.

Это выглядит довольно ужасно...

Да? (Смеется.) А японцам нравится. Они считают, что я главный специалист по Чехову.

Почему они так решили?

Они пишут, что я очень хорошо понимаю Чехова. Это «Человек в футляре», видите? Суперобложка заклеена, как футляр.

Да.

Тут особенно интересно. Все картинки – там вот, внутри – как будто закрыты. Но я стараюсь делать книжки, немножко похожие на кино. То есть как идея кино.

Которая из идей кино там есть?

Во всех книжках эти картинки не иллюстрируют непосредственно, а идут, как в кино, параллельно тексту.

То есть это нужно смотреть во времени?

Ну книжку мы всегда смотрим во времени.

Скажите, вы согласились бы с соображением Марселя Пруста, что в предметах спрятаны души наших умерших друзей?

В каких предметах?

В любых.

Нет, не согласилась бы.

Они, эти души, просят, чтобы их освободили, только надо узнать, что они там заточены.

Бывают такие ситуации, но не всегда. Флоренский как раз описывает такую ситуацию: он служил, и в этот момент в алтарь залетела пчела. Стала кружить. И он не мог понять, почему это происходит. Он понимал, что это что-то важное, какой-то знак, но не мог его расшифровать. А потом понял, что обычно он поминал своих друзей по именам, но на этот раз этого не сделал, потому что спешил, и вот эта пчела или душа была напоминанием о его друге, который нуждается...

Как раз на вчерашней выставке часть картин изображала ваших умерших друзей или близких людей, для которых ваше искусство как бы другая возможность.

Ну да. Вот там у меня висят, видите – это реквием: друзья, которые умерли. Я их нарисовала и смотрю. Это в основном художники.

А кошка откуда?

Это детский рисунок. Мой.

Ваш? Может быть, нужно сделать выставку ваших детских рисунков, они прекрасны.

Вы видели вот эту мою книжку? Там мои детские рисунки, в начале. Это, кстати, прабабушка из Риги. Рижанка.

А кем она была там?

Она была женой своего мужа. Муж был инженер, строил железные дороги. А родилась она в Даугавпилсе в 1901 году.

Вот вы рассказали про случай с Флоренским. А у самой у вас бывали похожие ситуации, когда вы как будто получили какой-то знак, а потом, рефлексируя над ним, понимали, что он значит?

Конечно, бывает. Это у всех людей бывает.

Не могли бы вы привести какой-нибудь пример?

Ну, вот первый такой пример... Это не совсем ответ на ваш вопрос, но когда-то давно я решила найти письма моей мамы из роддома, когда она меня рожала. И вот я читаю: «Антошек всех обманул». Значит, моем брату обещали мальчика. А во-вторых, это было утром рано…

А почему Антоша?

Видимо, она хотела его так назвать. И второе: это было рано утром, в 6 утра, на Пасху. Мне это очень понравилось. Пасха всегда самое прекрасное время, и родиться на Пасху здорово.

Это вы сами придумали? (Показывает на стихи в альбоме.)

Кто ж за меня придумает? (Смеется.) Бродский вот хвалил мои стихи. Могу похвастать.

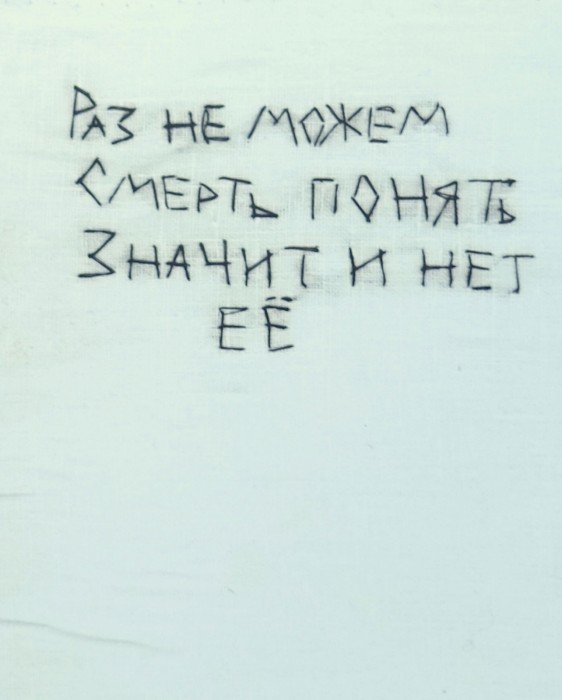

(Читает вслух.) «Раз не можем / Смерть понять, / Значит, и нет ее». А что значит понимать смерть? Это как утешение или как...

Конечно, как утешение. Но оно правдивое утешение.

(Читает вслух.) «Чуть листья расцветут, / глядишь – уже увяли. / Весна и осень – / радость русская / в печали». Ваши стихи мне напомнили, извините за такое глупое сравнение, «Азбуку» Льва Николаевича Толстого.

Почему?

Он там пишет: «Куча, муха, куча, вечером, Россия». (Смеется.) Такое чувство, что ваши стихи – как вещи. Вот вы пишете: «русская трава»... А почему у вас русское связано с печалью?

В этом стихотворении все и объясняется. «Чуть листья расцветут, глядишь – уже увяли»...

Так это же, можно сказать, и ветхозаветный пейзаж.

Конечно, любой пейзаж может быть печальным. Зависит от взгляда. Но все-таки в русском пейзаже есть меланхолия – из-за его огромности, климата. Как писал Пушкин, наше лето – это «карикатура южных зим. Мелькнет – и нет». Всю зиму ждешь лета, лето быстро проходит – и опять зима.

Жизнь вообще быстро проходит...

Безусловно.

А это детское?

Нет, детское там дальше, после родственников.

Слушайте, вас нужно канонизировать...

(Смеется.) Еще не поздно.

(Смеется.) А это – что?

Это рисовала моя мама.

Когда вы поняли, что вы художница?

У меня мама живописец была, так что мне не трудно было это понять. А вот моя бабушка. Она вышла замуж за художника.

То есть ваш дедушка тоже художник?

Да. Он окончил Строгановку, но занимался в основном педагогикой, преподавал.

Можно задать наивный вопрос? Собственно, в чем задача искусства? Как вы это понимаете?

Вчера мы пошли выпивать после выставки и рассказывали какие-то отзывы на нее. Какой-то человек сказал: «Я стал относиться к людям более терпимо». Прекрасно. Цель искусства. Или другая художница говорит: «Твое искусство рвет мне душу». Тоже хорошая цель.

Звучит довольно жестко.

Она имела в виду большое эмоциональное воздействие.

Я понимаю, да.

Слезы там, я не знаю что. Но, конечно, когда я работаю, у меня такой сформулированной задачи нет.

А когда вы считаете свою работу законченной? Вы говорили, что смываете с железа, потом опять начинаете...

Это самое трудное, когда надо закончить, это самое трудное.

Хочется еще раз смыть?

Вот у ребенка такого нет. Ребенок нарисовал и...

И готово?

Да, а у взрослого всегда очень много всякой рефлексии и сомнений. Тут Норштейна портрет, кстати.

А почему вы в его портрете стерли глаза?

Потому что у него, по идее, глаза должны быть синие, но они у него при рождении синие не получились.

А откуда вы знаете, какие глаза у него должны быть?

Они у него как у младенца. У всех младенцев одинаковые глаза, такого свинцово-синего цвета. А потом, уже когда год, тогда уже видно цвет глаз. А у него остались младенческие глазки.

То есть у него глаза детские.

Вообще-то у него глаза карие. Но это неправда, потому что по ощущению они у него вот такие, младенческие.

А вы не думаете, что искусство должно согласовываться с идеалом красоты и добродетели, с каким-то абсолютом, что ли? Как в Древней Греции.

Считается, что сейчас, в наше время, невозможно серьезно так делать.

Почему?

Есть такая точка зрения, что уже нельзя писать стихи всерьез или что-то там рисовать серьезно. Это трудный вопрос, потому что, с одной стороны, гармония в нас заложена. То есть она все равно прорвется, даже если мы не хотим. А с другой стороны, все же нужен какой-то поворот, ведь это не всегда так впрямую.

Хорошо, а если переиначить вопрос: насколько, скажем, вот эти земные образы могут отображать образы идеальные?

Это идея символизма, и мне это очень близко.

Если вспомнить, что символ – вещь древнегреческая, можно даже сказать, что ваши работы стремятся соединиться с находящейся вне их второй половиной. Вчера я как раз подумал, что ваши работы как бы требуют ответа от того, кто на них смотрит.

Ну да, конечно.

Что до тех пор, пока этого не случится, это лишь краски и предметы.

Да. Это идеи символизма, и я думаю, что мне это близко.

А чьи работы вас впечатляют?

Всех тех, кого я нарисовала. Всех этих художников.

Там есть и современные?

Нет, там один только живой, остальные уже все умерли. Там и XVI, и XIX, и XX век...

Можно ли сказать, что они на вас повлияли? Или вы по какой-то другой причине их нарисовали?

Не обязательно повлияли. Причина очень простая – они меня трогают больше других.

Вы сказали, что когда вы начали рисовать на железе в 1987 году, это было связано с тем, что у вас было хорошее расположение духа. И я подумал... Вот один из ваших героев, Пиросманишвили, огромное количество картин нарисовал, это какая-то беспрерывная необходимость этим заниматься. Кстати, он ведь тоже часто рисовал на дереве, что вам близко...

(Смеется.) Я даже подумала, может быть, Пиросмани надо рисовать на клеенке, такой – в клеточку...

Какой?

Он рисовал в основном на черной клеенке, такой как на столе лежит.

Я не знал.

Это 90% его работ, на этой черной клеенке. Но, во-первых, мне негде было ее взять, и, во-вторых, как-то на железе получилось. Хотя все очень удивляются, почему он такой в лодке плывет...

А чему тут удивляться, я не понимаю?

Ну, думали, наверное, что надо его за столом, с рюмкой.

А, ну это глупо. Он мне напомнил один образ из Венички – про председателя, который лежал на дне лодки, чирьи выдавливал и плакал... Какое-то такое одиночество.

Мне тоже показалось, что Пиросмани просто какой-то маленький в таком огромном житейском море...

Это очень соответствует его образу. Я совсем недавно пересмотрел фильм Шенгелаи, где он или все время куда-то уходит, или его уже нет. Мир, в котором его уже нет.

Да, да. А вчера была одна дама из Музея Востока, она сказала, что для нее в этом портрете соединились два образа: Пиросмани и Басё. Я говорю: «А почему Басё?» Она отвечает: «Ну он такой восточный, в этой шапочке». Каждый что-то свое видит.

Нет, ну есть же такие китайские свитки – пустота и человек в лодке. А как вам кажется, существует вообще смешное искусство?

(Смеется.) Ну, Пиросмани тоже смешной. В хорошем смысле. Какие у него смешные звери, жирафы...

Вот я никогда не думал, что они смешные, мне они кажутся драматичными.

Это же все связано.

А цветочки вчера на выставке имеют отношение к Яковлеву?

Угу. Там есть его портрет, называется «Я и садовник, я же и цветок». Он сломал ногу, лежал в больнице и там сказал: «Носок найди, второй». Вообще, я за ним записывала, у него были стихи, очень интересные. Я их тоже использовала в своих работах. Кстати, у меня где-то есть альбом, где я рисовала, а он меня исправлял, поверх рисовал. Представляете? У него интересно было то, что границы между разумным человеком и бредом было не видно. То есть он вот так разговаривает, все нормально, а потом ты чувствуешь, что уже что-то такое очень странное. Это, наверное, психическое заболевание. Конечно, он необыкновенный человек был.

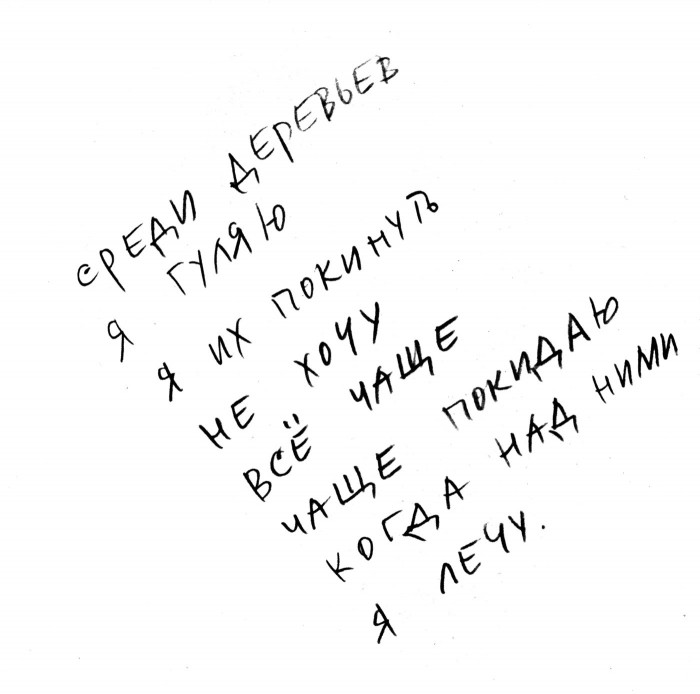

Вы думали о своем искусстве в плане повторяющейся темы?

Да. У меня есть такие темы и вариации. На самом деле иногда хочется одну только тему взять и всегда ее, одну и ту же, делать.

Которую?

Ну, не знаю.

Тем не менее, например, какую?

Ну вот я смотрю на работу «Бабье лето». Там забор деревянный, штакетник, сверху банки стеклянные сушатся на этом штакетнике. Вот это можно рисовать много. Много раз.

Но это же не тема, это просто банки.

(Смеется.) Можно сказать, что это банки, а можно сказать, что это тема банок. У Яковлева были такие темы постоянные.

Цветы.

Это само собой, но у него была и кошка с птицей...

От Пикассо.

Да, это его волновало, и он мог это бесконечно препарировать. Это нормально, по-моему. Здорово, когда есть такая тема.

А как вам кажется, кто-нибудь написал что-нибудь путное о вашем искусстве?

Я не так серьезно отношусь к искусству, чтобы ждать, что кто-нибудь напишет (смеется) путное.

Я вот подумал, что если бы меня спросили: «А что она рисует?» – я бы ответил: «Да банки стеклянные. Которые на заборе».

Нормально. Это просто один из примеров, а есть несколько линий того, чем я занимаюсь. Есть линия божественная, есть линия бытовая и есть линия про искусство. Вот вчерашняя выставка к третьему относится.

Но если судить по этим вашим стихам, есть еще и линия смерти?

Это к божественному относится.

Вернемся к вашим вчерашним лицам, варежкам и цветам. Откуда вы берете эти образы?

Просто варежки у меня есть такие, прям точно такие варежки, я их и нарисовала. Я вообще реалист.

Реалист в каком смысле?

В прямом. Вижу, что в реальности, и рисую.

Так это же все умершие люди!

И что?

В какой реальности они?

(Смеется.) Ну, есть их портреты, фотографии.

То есть вы просто берете что-то готовое и переносите на свой материал?

Яковлева я с натуры рисовала. В основном я работаю со своими рисунками.

То есть сначала рисуете?

Я рисую долго-долго, а потом по этим рисункам что-то пишу. А рисую я много.

Много вариаций?

Да.

А зачем вы это делаете? Можно же сфотографировать.

Так не сфотографируешь, как нарисуешь. Это кто-то придумал давным-давно термин «реа-реализм». То есть реализм, который больше чем реализм.

О чем вы рассказываете, когда преподаете?

Первое – это то, что неправильно просто сказать, что мне эта картина нравится или не нравится. Рассказываю, что есть законы гармонии и они объективны; что надо их изучить и с этих позиций смотреть на искусство.

Разве эти законы не меняются?

Закон тяготения – он разве меняется? Также и здесь существуют объективные законы. Они существуют в музыке – просто в музыке они более явственны. В музыке гармония более очевидна для людей, потому что в музыке уровень абстракции выше, чем в живописи. Музыка – абстрактное искусство по определению, там эти законы более очевидны. В живописи много есть того, что сбивает людей с толку.

То есть эти законы как бы существуют вне нас?

Да.

Вы говорите об объективных законах гармонии, согласно которым надо творить?

Да. Вот смотрите, у меня есть работа «Письма Ван Гога», вот эта палочка.

А почему они синие?

А письма же синие.

Как? Где вы видели синие письма?

Мне кажется, конверты такие, голубые, синие, серые, синие.

Ну мы же из Советского Союза, тогда ничего подобного не было.

Но это Ван Гога письма. При чем здесь Советский Союз?

Правильно, ни при чем.

Да, ну вот, Ван Гог писал письма своему брату; он пытался объяснить ему, что он нашел нового. Потом мы эти письма тоже читали, пытались через них тоже как-то понять, ну и так далее. То есть, конечно, это поступательное движение. И безусловно, это с разных сторон получается и всегда присутствует индивидуальность.

Но ведь приходится применять эти законы как, скажем, к иконе, так и, например, к цветочкам Яковлева.

Но ведь эта гармония одинакова, да? Для нас.

Да.

И мы можем отреагировать. Я вот реагирую на цветок, который нарисовал Яковлев. Мне кажется, что это как раз такая высшая гармония. И так же я реагирую на икону Феофана Грека – тоже высшая гармония. И не потому, что Феофан Грек нарисовал святого, а Яковлев – цветочек. Просто они в этом рисовании что-то выразили такое. Метафизическое.

Когда я думаю о ваших работах, я думаю о некоторой созданности того, что уже существует само по себе. Вы именно к этому прилагаете свои усилия, и если мы не будем говорить про материал, то окажется, что ваши усилия направлены на эту гармонию и на то, что уже существует.

Ну конечно. Но все равно художник, какой бы он ни был великий, – я, конечно, не про себя говорю, а про великих художников – все равно ищет впотьмах. Хотя эти законы существуют, и все как бы очевидно, это не легкий процесс. Впотьмах какое-то движение.

А можно ли следовать этим законам, не зная их?

Да, конечно. И это как раз подтверждает, что эти законы объективны.

Каким образом?

Ну вот я в 1970-е годы училась в институте, тогда популярен был графический дизайн. И страшный был энтузиазм со стороны учителей: они учили, как делать эту сетку, в которую вставляются разные элементы – шрифт, картинка. Но если взять страницу и по этой науке поместить там, например, заглавие вашей книги, а на другой странице поместить это же заглавие, так сказать, по интуиции, эти страницы совпадут.

То есть это костыли, которые нам сейчас даже некоторым образом загораживают какое-то целое. Люди говорят о компьютерах, о новых технологиях – эти новые технологии для них слаще меда. А что такое новые технологии? Это какие-то подпорки, чтобы вам легче было поставить вот эту ширину. Но люди, которые не учились, еще больше подтверждают то, о чем я пытаюсь сказать.

У вас на выставке есть камень под названием Джотто. На нем четыре, если я не ошибаюсь, овцы, еле узнаваемые, и образ того, кто… Как это называется?

Пастух.

Пастух, да, в синем. Для этой работы вы тоже делали огромное количество рисунков?

Нет, эту я прямо сразу написала. Просто есть такое описание Джотто, что он пас овец и первый раз что-то там нарисовал на камне.

Скажите, если вы к своим работам относитесь несерьезно...

Нет, я отношусь серьезно, просто не жду, что кто-то будет писать какие-то...

Можете ли вы свое творчество называть служением?

Это слишком, по-моему, высоко. Высокопарно.

А если создавать иконы, тогда мы ведь можем сказать, что это служение?

Иконы тоже разные бывают. Служением может быть все что угодно.

Я об этом спрашиваю потому, что ваше искусство называют в том числе и христианским.

Мне кажется, такие слова, как «художник», «христианское искусство», ко мне не относятся, это слишком высокие позиции.

А какие слова вы бы применили к своему искусству?

Ну я не знаю... Мне кажется, люди, которые дерзают о себе говорить, что я – художник, воспринимают это очень так высокопарно.

Если сравнивать ваши сегодняшние работы с теми, детскими, как можно охарактеризовать ваше движение – как некоторый отход от себя той, от себя как автора?

Нет, ну зачем отход, наоборот, надо приходить к себе.

Что бы это могло значить?

Убрать все лишнее. И прийти, насколько это возможно.

Куда?

К детским рисункам. У меня нет такой задачи, но в принципе...

То есть вы хотите сказать, что приход к себе – это возвращение в то состояние, когда вы рисовали такие замечательные рисунки, как в 10 лет?

Ну да. Но это невозможно, таких примеров, мне кажется, нет.

То есть в 10 лет вы были больше «я», чем сейчас?

Пушкин, знаете, как ответил?

Нет.

«И горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Накопления, которые за жизнь произошли, не обязательно очень улучшают, но они и не затемняют – тем не менее они наше все. Куда денешься, жизнь из этого и состоит.

А в отношении вашей жизни ваши работы – как раз просветление?

Нет, не обязательно. Почему? Ты просто сидишь и смотришь, как там, на апельсиновом дереве, цветы расцветают – какое же тут затемнение? Что может быть лучше? Разве это затемнение?

На что вы вообще любите смотреть?

На что люблю смотреть? Такой очень длинный список получится.

Я спросил, поскольку когда рассматриваешь древнее китайское или японское искусство, возникает такое чувство, что этот список не так и длинен – цветок, вода, беседка, птица, челнок там... В общем, никто же не сидит и не смотрит на эти безобразные дома вон там.

Ну да, но, с другой стороны, когда увидишь вот эти наши безобразные пейзажи или что-то такое, следы ужасной цивилизации в искусстве или в кино, то это здорово, очень интересно. И конечно, сейчас этот список созерцаний, наверное, расширяется. Я не знаю.

А мне кажется, этот список вполне можно написать от начала и до конца, как список кораблей.

Вот пейзаж у меня в окне видите?

Вижу.

У меня здесь один раз был художник Рогинский, он посмотрел на это и сказал: «Вот пейзаж победившего супрематизма».

(Смеется.)

«Вы, – говорит, – пишите пейзаж ваш из окна». Я всегда думала, как написать этот пейзаж, но никогда не пыталась.

Но вы же вообще редко рисуете пейзажи?

У меня есть, там вот, видите? «Москва на сковородке». Когда была жара в Москве, я такую сделала. Сковородка моей бабушки, кстати.

Александр Раппапорт пишет, что портреты похожи на самого художника...

Ну это известный факт, да.

И дальше он рассуждает, что не только портреты, но и пейзажи похожи на художника. Так что если ссылаться на ваши стихи, то, может быть, печаль присуща не столько русскому пейзажу, сколько человеку, который этот пейзаж рисует?

(Смеется.) Конечно, конечно. Безусловно.

То есть вы так прямо и соглашаетесь?

Да, да.

А вам нравится говорить об искусстве?

Нет.

О чем же вам нравится говорить?

Я вообще не очень люблю говорить (смеется).