Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Промозглым зимним вечером я ждал Петровича – мы договорились встретиться на углу Невского и набережной Мойки. Углов там, правда, оказалось четыре. Я всматривался в тени прохожих: то, что они, несмотря на разнообразную одетость, были все одинаковые, выяснилось, когда среди них объявился широко шагающий долговязый Петрович. Замечательного петербуржца можно было различить за шагов 50: расположение установилось уже на расстоянии, и я вполне почувствовал себя приболевшим муравьедом, на помощь которому стремится добрый доктор Айболит.

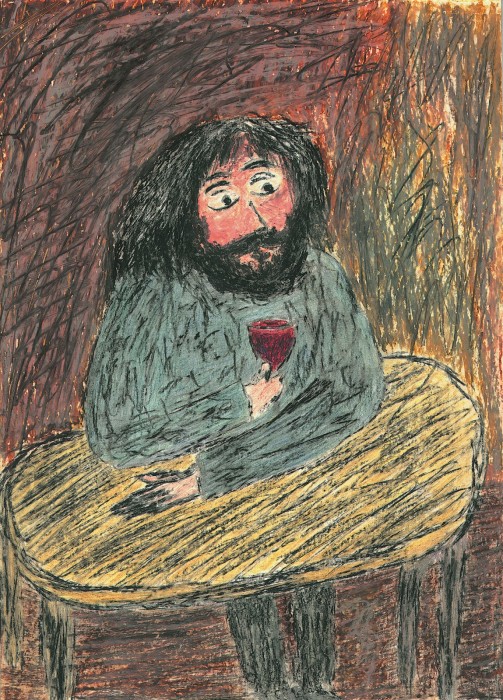

История художника Александра Войцеховского (род. 1964), которого друзья именуют Петровичем, передается из уст в уста: он уже врачом работал на скорой, когда друзья заставили его прийти на какую-то выставку, а оказавшись на оной, он, к своему изумлению, обнаружил, что это выставка… его рисунков. Через какое-то время Петрович, к отчаянию своей матушки-врача, переменил достойную жизнь молодого медика на безвестность скромного художника.

Мало того что рисунки Петровича серьезного человека обескураживают, они еще и «объяснены» художником с помощью таких примерно подписей: «Добрый писатель Утконосов вышел было из избы с бидончиком, но, увидев приближающихся к калитке друзей, понял, что планы его переменились».

Когда я с ходу купил в небольшой московской лавке книжку, на обложке которой красовался муравьед с подписью «Мой бесконечный друг», и, потрясенный увиденным, поделился новостью с Юрием Норштейном, он тут же поведал мне историю питерского художника, проглотившего у зубного длинную импортную иголку. Теперь эту историю можете прочесть и вы – в публикуемом ниже интервью с Петровичем, который иглу эту и проглотил.

У. Т.

Я увидел вашу книжку в Москве и изумился. Тексты к картинам ведь тоже вы сочиняете?

Они, я бы даже сказал, сочиняются сами. Я успеваю только записывать. И это часть картины, без сомнений.

Здесь, конечно, приходят на ум рисунки местных обэриутов. Как вы пришли к этой стилистике?

Мне очень повезло с родителями. С бабушкой, которая меня воспитывала и которая писала работу о Хармсе – тогда еще мало кто писал о нем.

И я попал в археологический кружок и там встретил удивительных людей, которые потом стали не только археологами, но и журналистами, и учителями, и врачами… Это было какое-то удивительное сообщество людей, очень творческих, веселых, остроумных, образованных, умных. И они увидели, что я рисую какие-то дурацкие картиночки, какие-то непонятные – ну, то есть мне они были понятны. А еще я имею обыкновение подписывать их, потому что мне хотелось объяснить, что там нарисовано. И они меня очень поддерживали в этом начинании и говорили: «О, как здорово, отлично, а ты не подаришь мне эту картину?» Почему бы не подарить эту ерунду? Я только в этой среде чувствовал себя комфортно, потому что в школе я учился плохо, был двоечником – более того, второгодником. То есть в школе я чувствовал себя совершенно безнадежным неудачником. А в среде этих археологов я чувствовал себя более чем комфортно. Я был вполне яркой фигурой, рисовал и вообще что-то всегда изображал. Мне было с ними очень хорошо и интересно. К тому же мы путешествовали – и в Сибирь, и по Ленинградской области, и еще куда-то. И где бы я ни был, я везде рисовал картинки. Это был такой способ общения. А они у меня забирали все работы. То есть это были не работы, это были какие-то дурацкие зарисовки. Я к ним так относился, несерьезно. Потом эти работы увеличивались в размерах, но я по-прежнему относился к ним несерьезно, потому что художником себя не считал. Это просто были такие остроумные сцены из какой-то непонятной жизни. Я помню, была картинка «Итальянец уводит жену у американца». Как она родилась – непонятно, я до сих пор не понимаю. Я и тогда, и до сих пор рисую картинки, не зная, что я нарисую в следующий момент.

Но когда мне исполнилось 30 с лишним лет и я уже работал на скорой помощи и собирался совершенствоваться в этой области, посвятить себя кардиологии, меня пригласили на выставку. Друзья сказали, что, вот, обязательно приходи, Петрович. А я им говорю: «Ребята, я не могу, потому что я дежурю в этот день». Они мне: «А ты поменяйся дежурством, потому что очень было бы здорово прийти на открытие». Я поменялся, пришел на открытие и чуть не упал в обморок, потому что, зайдя в этот выставочный зал, понял, что это выставка моих работ, которые были собраны за последние 20, 15 лет. И вот со всеми этими моими корявыми подписями. Я увидел свои работы на стенах, и мне понравилось. Я увидел, что в этом есть какой-то... Что это не просто какая-то… Я увидел, что это выходит за рамки шутки, что это может иметь продолжение. Так я об этом подумал, но не более того. Я продолжал работать врачом, потом они устроили еще один вечер, а потом еще один. И на третьей или четвертой выставке я сдался. Подумал, что в этом есть, наверное, нечто. Но продолжал работать доктором, пока не поехал в Америку, чтобы заработать там денег. Я работал там нелегально. Просто занимался физическим трудом.

Каким?

Самым разным. Я прекрасно копал, мог таскать любые тяжести; в общем, меня не смущала никакая работа. Когда я устроился на стройку и работодатель, с которым мы уже подружились, сказал мне, что он, к сожалению, вынужден со мной расстаться, я понял, почему это происходит – ведь я не умел работать ни с электричеством, ни стройкой заниматься.

И он спросил меня: «Ну а все-таки, что ты умеешь делать и что ты любишь?» – «Я врач и не более того». Он говорит: «А что-нибудь еще?» И я сказал, что рисую. Он посмотрел мои работы. И мы приехали в дом к какой-то пожилой симпатичной леди, она оказалась его матерью и искусствоведом, и она ему посоветовала устроить мне выставку. В Сиэтле у меня развернулась выставка, очень удачная. А поскольку я все время рисовал, у меня было много работ, и я стал ездить с этой выставкой по Соединенным Штатам, и вернулся я уже…

Богатым человеком.

Я не был богатым, я заработал всего 5000 долларов, но в 2000 году это что-то такое… И я понял, что мои работы нравятся не только узкому кругу, а что еще есть какая-то аудитория, и даже в других странах. Я вернулся и сообщил своим родственникам, что расстаюсь с врачебной деятельностью. И становлюсь художником.

Тут ваша мама упала в обморок.

Тут моя мама упала в обморок. Она была гениальным врачом. И очень мечтала, чтобы я стал доктором. Она преодолела столько препятствий! Поскольку учился я плохо, она вела, вела и, в общем, превратила меня во врача, который вполне увлеченно занимался своим делом. Но тут произошла осечка. Она считала, что мои друзья устроили диверсию. Но для меня это была такая радость и облегчение, что наконец-то я начну жить не двойной жизнью. У меня всегда было впечатление, что я в каком-то раздвоенном состоянии. С одной стороны, я больше всего на свете люблю рисовать, с другой стороны, есть очень важное дело. Их можно совмещать, но как-то хотелось окунуться во что-то одно, и я чувствовал, что больше всего хочется рисовать и больше ничего не делать.

Но вас наверняка упрекали в том, что это не настоящее искусство?

О да. Я даже слышал такое: «Вы не художник!» – и все. Но в творчестве я имею такую свободу, которую иной раз в жизни трудно обрести. Я могу придумывать совершенно неожиданные ситуации. Мне нравится, что на этом поле может произойти все что угодно. То есть я могу нарисовать какую-нибудь сцену из XIX века, из начала XX века, и какие-то могут появляться совершенно странные персонажи, которых рука случайно нарисовала, и они вдруг оживают и становятся реальностью, причем мне хочется, чтобы это была не просто реальность, а настоящая реальность. Чтобы они были подлинными, чтобы они были живыми, и чтобы они превратились в каком-то смысле в моих и в ваших знакомых, и чтобы вы в это еще и поверили.

То есть чтобы они начали жить?

Чтобы они начали жить. Может быть, в этом и состоит задача художника? Вдохнуть жизнь в то, что он рисует?

А нельзя ли обернуть это так, что рисунки являются тем, что рождает в вас жизнь, поддерживает вас в живом состоянии?

Безусловно, безусловно. Я теперь уже не знаю, как жить без этого. Если я загрущу и мне покажется, что все в моей жизни складывается как-то не так, нелепо, нескладно, то мне достаточно вспомнить, что все-таки я занимаюсь своим самым любимым на свете делом. И удивительным образом это дело выстраивает мою жизнь. Это факт, который может вытащить из любой депрессии, из любого грустного состояния.

Я вас спрашиваю как врача и профессионала в этом деле: что делает человека живым? Вы ведь знаете, что трупы тоже иногда двигаются, то есть то, что человек двигается, – явно не признак жизни.

Нет. Не признак жизни. И, к сожалению, многие люди тоже не производят впечатление живых. Во-первых, надо очень хорошо осознавать, что ты жив. Меня, например, иногда посещает такое состояние: я иду по городу, думаю о каких-то своих делах, которые могут меня не радовать, и вдруг вспоминаю: «Боже мой, ведь я живой!» Я иду, я смотрю, я могу двигать руками, при этом могу двигать так, а могу так. Я могу думать. Меня посещает обостренное ощущение, что я живой человек. А также что жизнь очень короткая и что этот момент в моей жизни уникален. А еще, конечно, я убежден, что любовь к человеку, к окружающим людям и вообще любовь к жизни делает человека живым. Испытывание благодарности к Богу: удивительно, но я есть, и это все происходит. Ощущение того, что происходит чудо, и вообще-то оно происходит непрерывно. Я непрерывно этому удивляюсь. А когда не удивляюсь, когда мне кажется, что все это рутинно, обыденно, скучно, жизнь уходит.

Тогда какую часть жизни вы живете, а какую не живете? В процентах.

Я бы сказал, что процент жизни увеличивается. В юности я часто подвергался каким-то депрессивным и грустным состояниям. В клинике неврозов я увидел пациентов, я им сочувствовал и понимал, что нахожусь здесь, так сказать, формально и это не совсем мое, я не на своем месте. При этом мы очень живо общались с этими так называемыми невротиками. Это были прекрасные люди – математики, физики, писатели, актеры. А спустя 15 лет я попал в это отделение врачом. И я забыл уже, что я там лежал, но когда увидел глаза некоторых докторов, которые меня узнали, это было очень смешно. Я был как бы свой среди чужих, чужой среди своих. Правда, долго я там работать не смог. По ряду причин.

Как-то мне заведующая отделением сказала: «Знаете, Александр Петрович, с вами сложно работать. Для вас каждый больной – это какой-то уникальный случай, какая-то загадка». А я говорю: «Вы знаете, вы для меня тоже загадка». И написал заявление об уходе. Сочувствие ведь может быть направлено на больного, но точно так же я сочувствовал и своим коллегам. Казалось, они ориентируются в жизни, могут кому-то что-то посоветовать, а когда послушаешь их, становилось понятно, что они такие же люди – потерянные и со сложными историями – и, в общем, заслуживали сочувствия не меньше, чем... И вообще люди заслуживают сочувствия. Каждый человек испытывает трудности и нуждается в какой-то поддержке. Пожалуй, во врачебной работе мне больше всего нравилось разговаривать с больными. Просто выслушивать их истории.

Это были интересные истории?

Это были разные истории. Мне было интересно. Потому что если есть силы и... Когда нет сил, то, конечно, слушать ничего невозможно. Я помню, меня очень ругали водители скорой помощи, поскольку я, приехав к какой-нибудь старушке и облегчив ее состояние, еще минут пятнадцать наблюдал за динамикой. Потому что интересно, как подействует лекарство. И обычно, когда человеку становится легче, он заговаривает и начинает рассказывать какие-то истории. Это был один из самых приятных моментов в этой работе.

А правда, что вы у зубного врача проглотили иголку?

Правда.

Как это возможно?

Вы знаете, это возможно. Просто один знакомый, мой однокурсник, предложил мне полечить у него зубы, и я согласился. Это было очень удачное предложение, своевременное, и в этот день, когда я отправился к нему на прием, был месяц со дня рождения моего сына, должны были прийти родственники, и моя жена попросила меня прийти вовремя, к четырем часам дня, чтобы ей не пришлось одной сидеть с родственниками. Я пообещал, что, конечно, приду гораздо раньше, не волнуйся. А она мне сказала: «Да знаю я, знаю этого твоего друга». Но я заверил ее, что все будет хорошо, и пошел к этому своему приятелю. Он уложил меня в стоматологическое кресло, в котором человек лежит горизонтально, сделал анестезию и стал иголочкой вынимать нерв. И в какой-то момент я почувствовал ощущение инородного тела в глотке. Это было очень неприятно, и я кашлянул. Он вытащил эту иголку и сказал: «Александр Петрович, я прошу вас не глотать эту иголку, потому что она, во-первых, очень острая и длинная, а во-вторых, это дорогой инструмент. Не думайте, что это какая-то игрушка». Пошутил. Через некоторое время я снова испытал похожее ощущение и невольно сглотнул. После чего доктор стал бегать вокруг кресла и кричать: «Вечно с вами неприятности!» И я вспомнил, что действительно в прошлый раз тоже были какие-то неприятности, связанные у меня с ним, а у него со мной, и он был в таком паническом состоянии, что предложил мне трубку и сказал: «Звоните куда хотите, но сделайте что-нибудь!» А я почему-то знал, что маленькие иголочки могут выйти, причем спокойно. Но когда он мне показал иглу, я увидел, что это длинная, острая, как стилет, игла, стальная, с такой маленькой ручкой, и что глотать ее меньше всего хотелось бы. И он говорит: «Звоните – не знаю куда». Я позвонил одному знакомому хирургу, а он ушел уже с работы, это была суббота. Позвонил еще одному, а тот в этот день даже не появлялся на работе. Я понял, что надо что-то придумывать самому, вышел из кабинета, позвонил жене, сказал, что все хорошо, только у нас не один зуб, а три, поэтому я немножко задержусь, но приду все равно вовремя, не волнуйся. И она кричала: «Знаю я ваши три, давай приходи, я с родственниками сидеть не собираюсь!» Я вышел на улицу и подумал: «Вот как интересно: шел я сегодня утром, не предполагая такого поворота, – просто шел к зубному, а выхожу через час уже с иголкой в животе и совершенно не понимаю, что делать. Ситуация кардинально изменилась». Я остановил машину, сказал водителю: «Везите меня, пожалуйста, в 1-й медицинский институт, в мою alma mater. Только везите, пожалуйста, медленно и объезжайте все ямки». Он даже не спросил меня почему – он как-то проникся моей просьбой и очень медленно и аккуратно меня вез. Наверное, думал, что я, может быть, беременный или еще что-нибудь. Привез меня в мой институт, и я иду по его бывшей территории на Петроградской стороне и думаю: «Вот интересно, как я выйду из этой ситуации? Должно произойти чудо! Обязательно. Но пока не происходит». И вот я иду и вижу: навстречу идет однокурсница, красавица такая, Наташа, доктор офтальмолог-хирург, и говорит: «О, Петрович, как я рада тебя видеть, какая удача, мы так давно не встречались, слушай, а у меня столько всего произошло за это время!» И рассказывает мне историю своей семейной жизни. А тот доктор, который меня лечил, он умный доктор, но со своими особенностями. Он дал мне вторую иголку, хоть она и дорогая, чтобы я показывал кому нужно. Я говорю: «Вот видишь эту иголку?» Она говорит: «Да, а чего ты мне показываешь эту дурацкую иголку?» Я говорю: «Да потому, что точно такая же иголка находится у меня в животе. В пищеводе, а может, уже в желудке, не знаю». – «А как ты ее проглотил?» Я говорю: «Долго рассказывать». Она схватила меня за руку, и мы побежали в глазное отделение. А заведующая отделением говорит: «Наташ, зачем вы привели его в глазное отделение? Бегите в хирургию, вы с ума сошли?» Мы прибежали в хирургию, а там сидит мой однокурсник, такой солидный доктор, хирург. И говорит: «Да, только с Войцеховским могла произойти такая история. Ну, наверное, придется укладывать на отделение. Но сначала в рентген, бегите в рентген». Мы побежали в рентген, там нам нехотя сделали снимок, и выяснилось, что иголка в желудке и выходит уже в двенадцатиперстную кишку. «Бегите в хирургию!» – сказала нам врач, и мы побежали с веселой, прекрасной Наташей в хирургическое отделение. Мой однокурсник посмотрел на снимок и сказал: «Да, дело плохо, надо укладывать, но на всякий случай загляните в кабинет фиброгастроскопии». Мы бегом по коридору, останавливаемся у кабинета фиброгастроскопии и видим на двери надпись: «Кабинет фиброгастроскопии. Доктор Полиглотов». Распахивается дверь, на пороге стоит очень симпатичный интеллигентный человек в очках, улыбающийся, и говорит: «Что случилось?» Мы ему показываем иголку, снимок, и он как-то сразу проникается, все понимает, и глаза у него загораются. Вот человек, который не утрачивает интереса к своей специальности. Он говорит: «Как интересно. Ну, доктор, ложитесь на стол, а вас, – обращается он к сестричкам, которые уже надели пальто, – я попрошу облачиться в белые халаты и приступить, так сказать, к работе. Будем спасать доктора». Они возмущены. «Почему? Это вы так распорядились, доктор Полиглотов?» – говорят они со смехом, но не собираются раздеваться. А он приобнял их и говорит: «Это судьба так распорядилась». И они облачились в халаты и в меня засовывают кишку. Конечно, это неприятно, но приходится терпеть. Думаю: «Да, он меня спасет, вот было бы здорово». И он говорит: «Да-да, я ее вижу, вот она, вот она, но, к сожалению, не могу достать. Она далеко». Вынимает кишку, и я говорю: «Доктор, я уже не могу, так тяжело, так неприятно. Может, она сама пройдет?» А он говорит: «Нет, не пройдет, слишком длинная. Но у меня есть еще один прибор. Он неприятнее, длиннее, толще, но придется вам помучиться». Он засовывает мне еще одну кишку, это ужасно мучительно, и спустя какое-то время вытаскивает и этот прибор, и иголку. И говорит: «Вы эту проглотили иголку?» Я говорю: «Точно, она». Встаю со стола, обнимаю этого доктора, мы с ним до сих пор дружим. А он говорит: «Иголку, рентгеновский снимок и вторую иголку я забираю как экспонаты для нашего музея. А вам, доктор, я предлагаю вот этот раствор – это аминокапроновая кислота для унятия кровотечения. Ваша иголка уже воткнулась в прямую кишку, и началось кровотечение, но я думаю, что все образуется». И вот я выхожу из клиники, меня встречает толпа во главе с Наташей, и она говорит: «Ну что, вытащили тебе иголку?» Я говорю: «Вытащили». – «Я так и знала! Должны были вытащить, потому что у меня сегодня день рождения, и мы сейчас выпьем шампанского». Я говорю: «Нет-нет, я только аминокапроновую кислоту». – «Да ладно, бокальчик шампанского никому еще не повредил». И я выпиваю шампанское, потом, по-моему, коньяку, а поскольку я не ел весь день и пребываю в таком сложном состоянии, я пьянею моментально, меня усаживают в такси, я приезжаю домой, звоню в дверь, открывает моя жена и видит, что я действительно пьяный, как она и предполагала. Тут она говорит: «Я так и знала, опоздал на целый час, все родственники на месте, и мне приходится одной отдуваться». А я ей вытаскиваю справку, в которой написано: «Инородное тело в области двенадцатиперстной кишки и так далее, какое-то кровотечение». Вот такая история.

Это какой-то Хармс, вываливающиеся старухи.

Абсолютный, абсолютный Хармс. А я замечаю, что когда занимаешься таким творчеством и находишься в поле какого-то абсурда, так или иначе этот абсурд начинает проникать в твою жизнь и вполне уместен в ней.

То есть, может, прав доктор Полиглотов, что судьба есть?

Да, в том смысле, что есть, наверное, некая предначертанность, есть какая-то правда, твоя собственная правда, и твой какой-то путь, который тебе соответствует, по которому тебе следовало бы пройти. Но, как выясняется, чтобы вступить на него, надо быть отважным. Потому что тебе доброжелатели все время предлагают какие-то другие пути. Хорошие. Но хорошие для кого-то другого, а тебе нужно идти своим.

Каков был ваш первый шаг в поиске своей судьбы?

Я сбежал из пионерского лагеря.

Серьезно?

Ага, в 11 лет. Мне там было так плохо. Мне так не нравилось это все, что я из него сбежал. А папа...

Где был этот пионерский лагерь?

Меня отдали в лагерь в городе, прямо на Крестовском острове. У нас там была загородка, я там ходил-ходил и в конце концов перелез через ограду и убежал. Прибежал домой. Мама расстроилась, а папа сказал: «Молодец, буду брать тебя с собой в экспедиции».

Вот как.

Да. И стал меня возить с собой в экспедиции. Сначала в Архангельскую область поехали, потом в Сибирь, а уже через год я поехал с археологами. Это было самое такое, когда я почувствовал себя личностью в детстве. Хотя, вы знаете, до школы я тоже чувствовал себя вполне личностью. Бабушка очень поддерживала во мне достоинство. Вообще человек чувствует себя личностью, когда он в состоянии сказать «нет».

Ну вы уже рассказывали, как ушли из отделения.

Ой, у меня часто бывали конфликты с начальством. Я помню, в детстве мне папа подарил винтовку и я научился очень хорошо стрелять. И как-то, помню, я позвонил своему родственнику и узнал, что он болеет и не может выходить из дома. У него было обострение нейродермита. И я подумал: «Что я могу сделать для него?» Я приехал к нему в гости с этой винтовкой, и мы устроили у него дома стрельбу. Когда пришли родители, это, конечно, был полный развал, но я помню, что мой друг был совершенно счастлив. И это было так здорово наблюдать. Человек изолированный, к которому никого не допускали, а я вдруг проник в этот дом, и мы устроили с ним стрельбу в доме. Это было что-то невероятное.

Сколько вам тогда было лет?

Мне было лет 11 или 12.

А винтовка была...

Винтовка была, конечно, пневматическая. Потом нас ужасно ругали. А я ее замаскировал и вез, как будто это удочка. И мне пришло это в голову самому, никто не подсказывал. Такое никто и не подскажет.

Вы знаете, все мои родственники были людьми яркими и все с характером, причем с характерами сложными. Каждый так или иначе себя проявлял. Это было тяжело, потому что очень трудно, когда все себя проявляют. Но, видимо, я тоже унаследовал эту черту и тоже что-то все время проявлял. Это было, в общем, в духе семейства. Например, мой дядюшка, тоже художник, двоюродный брат моего отца, которого усыновила моя бабушка во время блокады, – мало того что он очень талантливый скульптор, так он уже в 70-е годы ездил на одном колесе. Он решил, что ему можно и нужно перемещаться по городу Санкт-Петербургу и вообще везде только на моноцикле. Тогда еще никто не знал моноциклов. Только в цирке. И он ездил на этом колесе многие годы, не пользовался никаким транспортом. Это было так странно и удивительно. И это был мой дядя, с которым мы общались, он приезжал на колесе, мы разговаривали обо всем на свете. Человек, который в пространстве перемещался на таком странном предмете. И он мне говорил, что если хочешь стать счастливым, то нужно освоить это колесо. Потому что на самом деле ты летишь. Это полет. Ты просто как птица. Правда, я до сих пор так и не освоил.

У вас польская кровь или какая?

А у меня много разных: польская, еврейская, русская, украинская, есть предположение, что даже цыганская, потому что моя мама рассказывала, что ее прадед очень напоминал цыгана и когда приходил в то местечко, где у них жил цыганский табор, он с ними обычно уходил на несколько недель, а потом возвращался с повинной головой.

Ваши московские родственники, вы говорили, тоже со странностями?

Со странностями, с большими странностями. Например, я помню, мы получаем телеграмму, что сестра моего деда, тетя Леля, Оля Войцеховская, приезжает завтра утром на Московский вокзал. Папа идет ее встречать. Она выходит из вагона и говорит: «Вон там мои вещи, в купе». Он выносит из вагона один чемодан, второй, третий, четвертый, пятый. Десять чемоданов стоят на перроне. Он спрашивает: «А что там? Почему так много чемоданов?» А она ему говорит: «Ну, ты знаешь, просто меня попросили какие-то люди привезти, я не могла отказать». Он возмущается: «Как это? 80-летнему человеку поручили эти чемоданы везти. Это безобразие». Ему приходится брать носильщиков. Потом они едут на такси. Он с трудом дотаскивает эти тяжелые чемоданы до нашего дома. И вот тетя Леля располагается в комнате, открывает там шесть этих чемоданов, и тут же комната заполняется ее предметами: какие-то там платья, какие-то будильники, я не знаю. Потом выясняется, что все чемоданы принадлежат исключительно тете Леле – просто она вот так выезжает в Петербург. И вот они все были такие очень своеобразные. Но при этом невероятно интересные.

Доктор, который из-за вас потерял две ценных иголки, сказал: «Вечно, Войцеховский, с вами что-то случается». На что он намекал?

Ну, на мою несуразность, с одной стороны, а с другой стороны, у нас с ним никогда не складывалось. Почему-то со мной у него всегда случались неприятные какие-то истории. Честно говоря, это он мне всякий раз наносил ущерб.

Расскажите еще что-нибудь из вашей жизни, желательно со счастливым концом.

Наверное, самые интересные и яркие истории связаны с путешествиями. Мой друг, археолог Евгений Дмитриевич Паульс, позвонил мне как-то домой, на улицу Восстания, где я проживал. Евгений Дмитриевич сказал мне: «Петрович, я приглашаю вас в головокружительное путешествие из Петербурга в Туву!» А я ему говорю: «Вы знаете, Евгений Дмитриевич, к сожалению, я вынужден отклонить ваше предложение, потому что только сегодня я получил первый раз в жизни визу в США. Лечу к своей сестре, которая там проживает, и не могу составить вам компанию». А он мне на это говорит: «Знаете, Петрович, в Америку вы еще не раз полетите, а вот чтобы Евгений Дмитриевич предложил вам на своем собственном автомобиле проделать такое путешествие в Сибирь на границу с Монголией, с вами уже больше никогда не случится». И я задумался, потому что, конечно, душа моя рвалась на восток. С другой стороны, я никогда не был в Америке, и мне было интересно оказаться где-то за океаном. Я в мучительных сомнениях позвонил сестре и спросил ее: «Нина, скажи, пожалуйста, если я, например, приеду к тебе в следующем году, я тебя не обижу?» А она говорит: «Ты меня очень этим обидишь, поскольку этот год для меня очень сложный. Но если бы ты приехал в будущем году, это было бы просто превосходно». Я говорю: «Ну и хорошо, тогда я приеду в будущем году». И позвонил Евгению Дмитриевичу, сказал: «Евгений Дмитриевич, я принял решение, я еду с вами в Сибирь», а он говорит: «Да я нисколько не сомневался, что ты так поступишь. Всякий разумный человек поступил бы именно так». Я подумал: «Надо же, я и осчастливил свою сестру, и поеду именно туда, куда мне на самом деле хочется». И в какой-то момент мы сели в машину, я вышел в отпуск.

В какую машину?

Это была машина «Форд Таурус» какого-то там 80-го или 70-го года выпуска. Такая вытянутая машина, не предназначенная для наших дорог абсолютно. Двухдверная. Очень странной формы. Я думал, что мы едем втроем: я, Евгений Дмитриевич и еще один наш друг, музыкант. Но у машины стояло пятеро, кроме провожающих. Как у Гоголя в «Мертвых душах», когда два ямщика рассуждают, доедет коляска или не доедет. Некоторые говорили: «До Сибири эта машина точно не доедет». И стояло еще два человека очень странного вида. Я бы даже сказал, такого алкоголического. Один был явно алкоголик, неизвестный Вася двухметрового роста, совершенно безумный, которого привела к этой машине его супруга и сказала: «Если вы его не возьмете, я завтра повешусь, потому что он в запое и мне его нужно куда-то отправить». Второй был мужчина с горящими глазами и всклокоченной бородой. Мне его представили – это был какой-то Женя. В общем, наверное, хороший человек, но глаза были – я как доктор мог оценить – просто сумасшедшие. Выяснилось, что именно этот Женя будет нашим водителем. Тоже археолог, которого нужно было переправить в Сибирь, в экспедицию. И я спросил нашего друга, владельца машины, зачем он взял этих безумных. Он говорит: «Ну, я не могу отказать Вере», то есть жене этого.

Да, она же повесится.

Да. «А второго я не мог не взять, потому что мы с ним учились вместе в университете, и мне неудобно было ему отказать». Но он сразу проявил себя как безумец, сказал, что сидеть за рулем будет только он, потому что у него сложная ситуация, он в завязке и ему нужно чем-то заниматься, а именно рулить и вести машину. И мы поехали.

Как трое в лодке.

Да, да. Я попросил заехать в близлежащий храм Преображенский. Женя, который был за рулем, сопротивлялся, но мы попросили остановиться. И Борис, музыкант, приобрел такую иконку, Валаамскую Богородицу, и где-то ее там поставил тихонечко. И вот мы пустились в путь. Объехали Москву, потом устремились на восток, проехали Чувашию, пересекли Волгу, поехали дальше и доехали до Урала. С головокружительной скоростью ехали по Уралу и все просили нашего водителя: «Давай помедленнее, это уникальный случай, мы больше никогда не попадем на машине вот так, такой компанией. Хочется ехать медленно и спокойно, смотреть на все и удивляться». А он все куда-то торопился, говорил: «Это вы бездельники, а я еду в экспедицию, еду работать». Потом мы доехали до Тюмени, под Тюменью где-то заночевали в странном, сухом лесу. Проснулись. Шел дождь – моросящий такой, неприятный. Сели в машину. И обсуждаем, что этот Женя ведет очень быстро. Попросили нашего друга сесть за руль. Но Женя устроил истерику и сказал, что нет, только он может сидеть за рулем, потому что если он не будет сидеть за рулем, то он вообще не будет понимать, зачем он здесь. В общем, какая-то странная сцена. Евгений Дмитриевич его пожалел и позволил ему сесть за руль. И вот мы поехали по этим мокрым и грустным дорогам. По дороге мы увидели, как нас обогнал какой-то грузовик, а через несколько километров увидели сбитую женщину, видимо, этим грузовиком. Стали оказывать ей помощь. Я как врач скорой помощи что-то делал, пытался наложить ей шину, вкалывал обезболивающие; попросил кого-то вызвать скорую. Эти алкоголики ужасно боялись и говорили, что наверняка подумают, что это мы сбили, и нас посадят в тюрьму. В общем, паника. Но мы дождались скорую, и эту женщину увезли. После этого мы узнали, что машина с заключенными перевернулась на дороге и поэтому образовался затор. А потом, когда этот затор как-то удалось преодолеть, огромная колонна машин ехала по трассе под Тюменью куда-то на восток со скоростью 90 км в час – много-много грузовиков. И наш этот Женя решил эту колонну обогнать. Он выехал, так сказать, на встречную полосу и помчался за сто, обгонял колонну, а мы говорили ему, что не надо обгонять, нужно встать в колонну и ехать спокойно. Торопиться в дождь не нужно. Но наши увещевания не подействовали, и в какой-то момент машина стала крутиться, мы вылетели с трассы на полной скорости, а там еще был какой-то страшный откос, и мы полетели по этому откосу куда-то в неизвестность. Это было даже не страшно, это было просто ужасно: понятно, что, в общем, все очень плохо, но мы слышали только: «Бум-бум-бум». В итоге открыли глаза, я помню себя стоящим в чистом поле, совершенно разбитая машина, я босиком почему-то, в разорванных одеждах. Рядом со мной стоит владелец машины, Евгений Дмитриевич, который меня пригласил, смотрит на меня безумными глазами, тоже весь разбит. Мы слышим какой-то крик, вынимаем нашего друга из машины, выключаем двигатель. Впереди сидел двухметровый человек, весь в чем-то белом. В общем, мы плохо понимаем, что происходит. Видим только, что наверху стоит колонна грузовиков, все остановились, вышли мужики и смотрят, так сказать, на всю эту картину. Я набрал воздуха, хотел крикнуть им: «Мужики, спускайтесь вниз!» – но почувствовал, что не могу не то что крикнуть, я даже вдохнуть не могу. Потому что все побито и какое-то шоковое состояние, какая-то боль и непонятно, что происходит. Все эти люди спустились к нам, перевернули машину, вытащили все, что нужно, как-то поставили запасные колеса. Все происходило как в тумане. Какая-то машина приехала, какой-то микроавтобус, нас посадили в него, кто-то сел за руль машины, измятой совершенно, и она почему-то ехала. Как во сне. Я помню, что нас привезли в какой-то дом и мы прожили там неделю. Алкоголики запили, их отправили, так сказать, по месту назначения, куда они и собирались, а мы втроем каждое утро просыпались и с трудом вставали, потому что ребра были побитые. Но при этом было непрерывное ощущение счастья, что мы живы и что все это как-то закончилось.

И мы вот так, ковыляя, как инвалиды, выходили на полянки, и нас все радовало. Я помню жизнь, которую мы наблюдали: мотыльки, коровы; мы выходили на берег речки, садились, и эти местные жители, которые были к нам очень добры, кормили нас, поили. И когда мы пришли в себя, уже боль стала отступать, мы стали более дееспособными и стали говорить хозяевам дома, что намереваемся покинуть их дом через пару дней, мы им очень благодарны и собираемся покупать билеты на поезд. Они сказали: «А зачем на поезд? Вот, пожалуйста». И тут очень эффектно какой-то местный житель въехал на нашем автомобиле, который они починили просто из интереса. Как-то выгнули крышу обратно, установили единственное оставшееся стекло заднее вперед, с этими полосками. И сказали: «Вот, собственно, аппарат готов, можете продолжать путешествие». Это было так странно, был устроен прощальный ужин, где выпивал только я, потому что водитель выпивать не мог, а музыкант был так травмирован, что ему было не до выпивки. Я поднимал чарки и со всеми чокался, и они нас так тепло провожали, потом мы сели в машину, отправились дальше и доехали-таки до Тувы. И это было какое-то волшебное уже отчасти путешествие, когда мы ехали не быстро, спокойно, наблюдая за всей происходящей вокруг жизнью и радуясь каждому мгновению, понимая, что мы еще более близкие люди, потому что нас объединил этот переворот, а за день до переворота я звонил маме и говорил: «Мама, не волнуйся, все в порядке, мы очень хорошо едем». В общем, такая история.

А иконка?

Да, когда мы стояли в этих разорванных одеждах, босиком, в чистом поле, где были разбросаны все вещи, и бродили без всякого смысла, потерянные, в какой-то момент мы втроем, первые инициаторы путешествия, встретились в поле, посмотрели друг на друга, и вдруг этот Борис показал вниз, и мы увидели, что икона впечатана в грязную землю, но при этом на ней ни пылинки. Мы посмотрели, и Евгений Дмитриевич сказал: «Ну, вы теперь понимаете, кому мы обязаны своей жизнью?» И до сих пор эта иконка хранится у моего друга дома, стоит на пианино.

Когда Веничка Ерофеев себя спрашивал, как он относится к жизни, он себе же ответил: «Поверхностно». А вы как относитесь к жизни?

Если говорить о жизни, то каждый выбирает себе в жизни какой-то регистр. Есть люди, которые выбирают себе густой регистр, и он отражает эту жизнь, какие-то ее ипостаси, а я – в силу того, что, видимо, я музыкальный инструмент легкий, – все-таки за легкость. Мне нравится быть легким. Если бы я выбирал себе род войск, то это была бы какая-то легкая кавалерия. Состоящая из двух человек, например. Которая скачет, причем совершенно бессмысленно – может быть, просто чтобы отвлечь противника.

Я бы посоветовал вам стать беспилотным самолетом.

А еще лучше каким-нибудь воздушным шаром.

Воздушным шариком.

Да-да. Зеленым. И иногда красным. (Смеются.)

Моя теща, когда меня увидела впервые, еще не зная, кто я такой, спросила меня: «А чем вы занимаетесь, Петрович?» Она сразу меня назвала Петровичем и до сих пор меня так называет. При этом я пришел к ним в гости, не предполагая ничего такого, и у меня были какие-то фингалы. Я получил эти фингалы, будучи, можно сказать, на службе, – шел с чемоданчиком врачебным, и на меня напали какие-то люди. Мне захотелось пошутить, но я не стал. Сказал, что я врач. Но мне почему-то тогда захотелось сказать, что я – капитан каравеллы или такой-то там шхуны. Или капитан дирижабля. (Смеются.)

Когда Александр Моисеевич попал в больницу после того, как пил неделю с грузинским другом, его пришел навестить сын. Они гуляли по коридору, и сын спросил: «Папа, почему ты всегда, когда тебе говорят “иди влево”, поворачиваешь вправо?» Пятигорский потом сказал, что ему очень хотелось пошутить: «Потому что там, где у нас влево, у них там – вправо». Ведь в потусторонней жизни все наоборот, да?

Да-да, конечно. А моих детей раздражало, что я могу на улице обратиться к какому-то человеку, потому что мне вдруг захотелось. Я не отказываю себе в удовольствии делать то, что мне хочется. Ну, там, заговорить с какой-то тетенькой. Или в Лондоне заговорить с полицейским, чтобы просто услышать, как он отвечает, его голос. Или, например, я вижу, что мой сын удручен своими неуспехами в школе, и мы с ним идем по улице. Вижу, нам навстречу выезжает шикарный человек на «Харли-Дэвидсоне» и медленно проезжает мимо. И я его останавливаю. Мой сын говорит: «Что ты делаешь, папа?» А я говорю: «Извините, пожалуйста, а вы не могли бы прокатить вот этого мальчика – ну просто сделать маленький кружок?» И тот удивлен этим предложением неожиданным, а потом говорит: «А, впрочем, почему бы нет?» Усаживает моего сына, и они делают большие круги, наворачивают, и мой сын возвращается счастливым. Я думаю: как это здорово, что можно взаимодействовать с этим миром и он отвечает.

Классно.

И я верю в то, что он отвечает, и мне интересно, как это все происходит. Дети мои не раз говорили мне: «Папа, когда ты начнешь вести себя как нормальный человек?» Ну, не будешь кривляться, как они выразились. Я подумал полминуты и сказал: «Никогда».

Вот Веничка Ерофеев записал в своем дневнике: «Если бы я мог предложить для своего паспорта дополнительную графу, я бы там написал: «Разворот крыльев».

(Смеются.) Да. И вы знаете, встреча с такими людьми (пусть даже мы не совпали с ними по времени), как Веничка, Хармс, еще кто-то, очень поддерживает, когда мы совершаем выбор в пользу настоящей жизни. Мы знаем, что они есть. Или мой дядюшка, который на колесе. Это люди, которые умудряются проживать свою собственную жизнь. Это такой, мне кажется, талант. Или такая воля. Когда человек все-таки намерен эту жизнь прожить так, как должно, отдавая себе отчет, что это его собственная жизнь.

У меня был такой случай. Мы ездили с женой, с детьми и с друзьями на Соловки. Когда собрались в обратный путь, у нас практически закончились деньги. Вместо того чтобы сесть на обычный пароходик, мы обратились к местным рыбакам, и они взялись нас на небольшом суденышке доставить до берега. Они сказали: «Но вас будет сильно качать». А я говорю: «Ерунда, качайте, не страшно». Но я не понимал, о чем говорю. Когда мы вышли в открытое море, стало качать так... Прогнозы как-то не оправдались, и вместо двухбалльной началась буря в шесть баллов. А для плоскодонного судна это вообще. Они вышли и сказали: «Мы не можем развернуться, потому что если развернемся, мы точно потонем. Придется идти вперед, но это очень опасно». Меня, во-первых, тут же чуть не смыло волной с кормы. А морская болезнь была столь сильной, что я думал, что просто умру, но мне было совершенно все равно, потонем мы или нет – так было плохо. Вместо четырех часов мы шли гораздо дольше, с трудом причалили – в общем, были на грани. Потом выяснилось, что суда там тонут очень часто, а такие, как наше, так просто не имеют права выходить. Но произошло чудо в очередной раз. Да, и я молился в таком ужасном состоянии. И понимал, что я ужасный человек, я так плохо себя веду в жизни. Для меня стало очевидно, сколько я совершаю неправильных поступков в отношении своих родных, друзей. То ли перед лицом смерти, то ли перед лицом опасности я молился. Но как только я взошел на берег, спустя уже час я вел себя точно так же, как обычно. Ощущение своей греховности испарилось буквально за считанные минуты.

Именно. Именно так и происходит.

Так и происходит, да.