Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

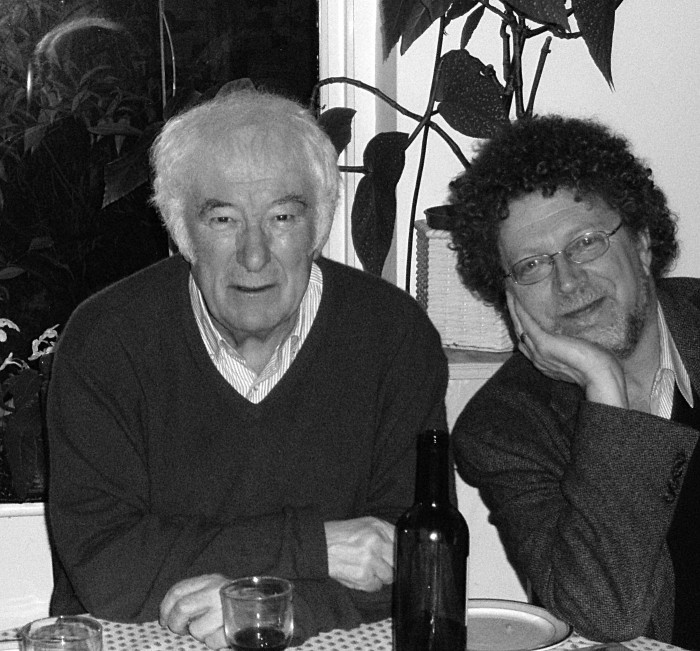

Шеймас Хини, известный всем поэт, мой друг – что я мог бы рассказать такого, чего не рассказал бы любой другой, кто знал и любил его? Уже здесь я ощущаю покалывание уязвленного собственничества, уже здесь смотрю по сторонам, оглядывая свою территорию. За многие годы я узнал, каким он был в компаниях и каким в частной обстановке; естественно, сложился у меня и образ нашей дружбы. Она была переплетением родственных черт и линий негласного взаимопонимания, слиянием темпераментов; другой такой дружбы не было и быть не могло. Каким же ударом для меня было обнаружить в написанном другими, причем написанном уже после его смерти, свидетельства того, что вся эта щедрость и дружелюбие доставались не только мне или какой-то узкой группе людей. Шеймас на протяжении многих лет ничуть не менее интенсивно общался со многими и многими другими.

Как дружить со знаменитостью? Или, если зайти с другой стороны, как дружить, когда ты сам такой знаменитый? Конечно, у каждого своя ситуация, все зависит от человека – правил нет, есть только исключения. Наши подлинные взаимодействия с другими всегда уникальны, они определяются самыми разными соображениями. Каковы, скажем, степень и природа славы данного человека? Здесь все имеет значение. Слава среди прочего пьянит и отравляет, воздействуя на всех, кто оказывается в ее лучах.

На протяжении тридцати лет нашего знакомства слава Шеймаса сильно менялась в масштабе – росла, – но все равно все это время он был знаменитостью. Я познакомился с ним в Кембридже, потому что он принял приглашение читать в Гарварде ежегодный семестровый курс, а получил он это приглашение, потому что был знаменитым поэтом. Так что полностью отделить человека, которого я знал, от его публичной ауры я не могу. Уже в начале восьмидесятых он был не просто поэтом мирового масштаба: когда он переезжал с места на место (по меньшей мере там, где я наблюдал эти его переезды), он всегда – и он, конечно, прекрасно это понимал – оказывался узнаваемым человеком и предметом огромного интереса. Мы всегда понимаем, когда в комнату входит кто-то; если где-нибудь появлялся Шеймас, это не оставалось незамеченным.

Власть, которой наделяет слава. Связывать ее исключительно с достижениями и говорить, что именно их значимость притягивает взгляды, было бы излишним упрощением. Ибо присутствие славы волнует нас даже тогда, когда мы не понимаем (или не интересуемся) тем, на чем она основана. Когда мне говорят: «Боже, смотри, кто пришел!» – я невольно встаю по стойке смирно, даже если этот вошедший – актер, который мне никогда не нравился или которого я вообще никогда не видел. Я бездумно поворачиваюсь к нему вместе со всеми остальными; я чувствую, как разом наращивают заряд все элементарные частицы, составляющие комнату. Как будто бы нас одарили присутствием существа из иного мира. А это значит, что мы этой благодати достойны. Наш статус, выражаясь словами Уолкера Перси, «удостоверили».

Конечно, одно дело рассуждать об этом отвлеченно и совсем другое – находиться в этой комнате, ощущая на себе излучение славы и ожидания, которые она создает. Там чувствуется присутствие – быть может, и «аура» было бы в данном случае не слишком сильным словом. Какая-то особость. В глазах окружающих, если они нас вообще замечают, мы в большинстве своем – это всего лишь мы, тогда как за людьми знаменитыми, с которыми нам случается столкнуться, тянется вся их история, все, что мы о них слышали. Их не просто узнают (в силу чего они поразительным образом соединяют разные миры – мир своей известности с миром здешнего присутствия в данный момент) – они, кроме того, тянут за собой мощный сгусток ассоциаций. Мы видим человека и моментально вспоминаем, что принесло ему славу…

Какие-то из этих ощущений у меня уже наличествовали, когда я познакомился с поэтом, так что от истоков нашей дружбы они неотделимы. Да и потом они полностью не исчезли. В приватной обстановке они отступали, но когда я появлялся с ним на публике, игнорировать их было невозможно.

Мой первый разговор с Шеймасом состоялся на поэтических чтениях в Кембридже в начале восьмидесятых. Сам он не читал, просто пришел послушать – а кто читал, я уже не помню. Помню только, как я сижу на своем месте и вдруг в поле моего взгляда попадает поэт Шеймас Хини, сидящий через несколько рядов от меня. Шеймас Хини. Бывают моменты, когда жизнь переходит вдруг на курсив. Я знал, кто он такой, читал какие-то его вещи; я слышал, что он стал приглашенным профессором в Гарварде, однако ничто из этого не могло сравниться с этим особым, легко узнаваемым присутствием, которым он, как мне показалось, обладал. Я хочу сказать: он выделялся. Но выделялся ли он? Действительно ли он обладал особым присутствием, которое я тут же отметил, или это я проецировал на него собственные ожидания? Проекция – вещь мощная. Не раз и не два в своей жизни я с изумлением отмечал, как выделяется из толпы некий великий человек, и меня тут же поправляли: «Да нет, это не он. Он – вон там». Ох.

В любом случае там, всего в нескольких рядах от меня, сидел он, и все оставшееся время я больше думал о его присутствии, чем о поэте, читавшем стихи. Когда вечер подошел к концу – это я помню отчетливо, – в той же комнате начался фуршет. Должен сказать, что я тогда свято верил в предопределение, совпадения, знаки судьбы – вещи не совсем тождественные, но если все их перемешать, получится как раз мой тогдашний душевный настрой. То, что я стоял перед этими крекерами и сыром рядом с ирландским поэтом, показалось мне каким-то знамением. И в разговор мы вступили потому, что звезды специально сошлись каким-то определенным образом. Не помню, с чего он начался. Но вот мы уже стоим с пластиковыми стаканами в руках, Шеймаса то и дело перебивают коллеги-поэты или студенты, и я терпеливо жду, когда он вернется к разговору, как будто бы наш разговор требовал какого-то продолжения. Не думаю, что требовал. Скорее, я не знал, как откланяться и исчезнуть. Оглядываясь назад, я подозреваю, что Шеймас угадал, чем объясняется эта моя неловкая прилипчивость, однако не стал ее разоблачать. Мы так и стояли вместе, как старые приятели, пока я наконец не попрощался.

Я постоял рядом с великим поэтом, мы что-то обсудили, ничего особенно позорного не случилось – вот и вся история. Но нет, на деле – по совпадению, предопределению или произволу судьбы – у этой истории было продолжение. Потому что, выйдя из зала, где проходили чтения, и направившись домой, я все еще дрожал от бурных переживаний по поводу этой встречи, в связи с чем не мог не зайти по дороге в «Раз картошку, два картошку» – бар-ресторан, находившийся рядом с книжным магазином, в котором я тогда работал. Я сел и заказал пиво. И, и… и кто же заходит в тот же бар через несколько минут после меня, как не сам поэт?! Причем один. Естественно, он заметил, что я там тоже сижу. Оглядываясь назад, я понимаю, что у него было несколько вариантов дальнейших действий – разумеется, не считая того, что он мог просто развернуться и выйти. Он мог кивнуть, улыбнуться и пройти дальше (именно этого я и ожидал, да и сам бы так поступил на его месте), а мог сделать то, что он тогда и сделал, и этот жест мне кажется теперь очень характерным для Шеймаса: подойти и спросить, не буду ли я против, если он ко мне присоединится.

Я так долго рассказываю об этой первой встрече, потому что с нее началась важнейшая дружба в моей жизни – а еще потому, что в ней можно разглядеть ключевые темы и личностные черты (его и мои). Кроме того, мне нужно подчеркнуть собственный, тогда еще не приструненный пыл, ибо мотором был именно он. Только пыл мог заставить меня вступить в разговор на фуршете, и он же, вероятно, убедил поэта в том, что перед ним стоит пылкий юноша, у которого по любому поводу есть готовое мнение или острота. Как я, должно быть, старался, чтобы заслужить это внимание! Другим элементом, однако, была неожиданная доступность Шеймаса, доброжелательность, с которой он продолжил знакомство. Тогда мне казалось немыслимым, что он может сесть рядом со мной и заказать пинту. Смог бы я сам поступить так же на его месте? Вряд ли. Я был воспитан в культуре, предписывающей большую замкнутость и осторожность. Шеймас же вышел из мира, в котором требуют пинты и поднимают тосты. Как бы то ни было, когда он подсел ко мне, я придал этому куда большее значение, чем он, наверное, имел в виду.

О чем мы говорили? Точно не помню. Но это и не важно, потому что с моей стороны дело шло только о том, чтобы выглядеть человеком дельным, реальным читателем и писателем, – иначе как я мог претендовать на его внимание? В то время я как раз начал писать рецензии. У меня вышла статья о Дереке Уолкотте, которого, как я знал, Шеймас очень любил. Мы наверняка говорили об Уолкотте. Кроме того, я, наверное, расспрашивал его о нем самом и о том, что он делает. Что же до того, каким он был и как себя держал, то я уверен, что меня поразил тогда – как поражал потом на протяжении многих лет – один его жест, который был больше чем жест: в нем выражался он весь, сама его суть. Жест этот состоял в том, что Шеймас как будто бы секретничал с тобой. С тех пор я повидал этот процесс во всех его вариациях, со всеми возможными тончайшими оттенками. Вот он слегка подается вперед, прежде чем сказать что-то. Короткая пауза, некоторое колебание – будто он спрашивает самого себя, в самом ли деле можно открыть этот секрет или в чем-то признаться, а потом решает, что да, можно. Оглядывается по сторонам, как бы проверяя, что никто не подслушивает. Шеймас проделывал это регулярно, и я ему верил – не только в ту первую встречу, а всегда. Мне казалось, что меня заметили, посчитали достойным, допустили в круг тех, кому положено знать о столь важных вещах. Когда все было сказано, часто появлялся намек – мимолетная гримаса, некое выражение лица, как будто он сомневается, стоило ли все это говорить, но потом она уходила, создавая еще большее ощущение интимности.

Именно это слово подходит лучше всего: интимность. У Шеймаса было великое умение дарить людям ощущение душевной близости. В общении с ним создавалось впечатление, что он вовлекает тебя в свою жизнь, делает ее соучастником. И хотя может показаться, что это не имеет никакого отношения к его поэзии, какая-то связь все же присутствует. Ведь особенность его поэтического языка как раз и состоит в том, что читатель чувствует себя приближенным к тайне мира в том виде, в каком ее ощущает поэт. Не всем поэтам такое удается, не все к этому стремятся. Для создания этой непосредственности нужен особый дар. Шеймас владел этим искусством в поэзии, но также и в общении с людьми – в узких компаниях, с близкими знакомыми, да и в публичных пространствах тоже. Он достигал этого, преобразуя окружение, разливая в нем чувство интимности. Ради этого он мог рассказывать двусмысленные анекдоты, говорить о родственных ему душах – поэтах и друзьях, а мог просто менять голос, который был у него необыкновенным – об этом не сказал еще только ленивый: в этом теплом, обнадеживающем голосе всегда присутствовала особенная интонация, часто выражавшая легкую иронию по отношению к мнимой серьезности ситуации.

Шеймас умел смешить. Невероятно восприимчивый к юмору, он поощрял и других к шуткам, а сам, перед тем как рассмеяться, слегка подавался вперед. Он был прекрасным рассказчиком, обожал пересказывать остроты друзей и коллег-поэтов и разбирать контекст, в котором та или иная фраза превращалась в первоклассную шутку. Его способность менять атмосферу вокруг и вообще манера говорить основывались на особой мимике, бесконечно многообразной – от робкой набожности и попустительства до тысячи мельчайших градаций самовозвеличивания. Чувство момента у него было безупречное.

Однажды Шеймас заговорил о социологе Эрвинге Гоффмане, чем сильно меня удивил. Я не ожидал обнаружить это имя среди авторов, которых он готов был обсуждать, хотя не понимаю, как именно ожидание такого рода могло у меня сформироваться, потому что интересы у Шеймаса были весьма и весьма широкие. Помню, что он заговорил о гоффмановской идее о театральности процесса саморепрезентации, о четкой разнице между поведением человека на людях и в приватной обстановке. Как я сейчас понимаю, ему была по душе эта идея – не в последнюю очередь потому, что он сам воплощал ее в самых разных вариациях. Этого требовало его положение. Я уже говорил, что для меня он с самого начала был своего рода знаменитостью, однако верно и то, что с годами его слава становилась все серьезнее. Новые награды, новые приглашения… Нобелевская премия. На эти повышения в статусе нельзя было не обращать внимания – хотя бы потому, что друзья Шеймаса то и дело об этом говорили, поднимали тосты и возносили хвалы. Его путь к славе неизбежно становился частью общего разговора, поводом для смешных историй и длинных рассказов о людях – все это делалось с большим искусством, однако требовало умелого лавирования вдоль зыбких границ между публичным и частным. Как ему удавалось проделывать это с таким блеском?

Начать с того, что во главе всего стояла атмосфера, которую создавал Шеймас, – до известной степени искусственная, но, как мне кажется, в каком-то смысле и подлинная, определявшая все остальное (если одно не противоречит другому), – атмосфера невинности. Деревенский парень, слегка грубоватый, который, говоря словами Вордсворта, никогда не «смутится от радости». Да, он получил Нобелевскую премию по литературе. И тем не менее, когда перед едой он засовывал салфетку за воротник, как слюнявчик, это не выглядело намеренным снижением пафоса. В этом был весь Шеймас: все присутствующие видели перед собой деревенского парня из окрестностей Дерри. Точно так же он мог объявить о получении какой-нибудь новой награды или почести – приглашения от японской императрицы, например, – с таким очевидным, ничем не прикрытым удовольствием, что ему с порога прощалось все. Учитывая, сколько ему доставалось наград, остается только удивляться, как мало за его спиной говорилось неодобрительных реплик (по меньшей мере в моем присутствии). Природа его радости была такова, что каждый чувствовал потребность разделить ее с ним, а не пытаться испортить праздник.

Но вернемся к Гоффману. Я вспомнил об этом великом социологе и его книге «Представление себя другим в повседневной жизни», потому что динамика переключений между «закулисным» и «сценическим» режимом становилась у Шеймаса более заметной по мере того, как ширилась его слава. Ему нравилось создавать ощущение интимности в отношениях с людьми (а может, иначе он и не мог), однако точно такое же удовольствие ему доставляли и постоянные переходы этой границы: между публичным и приватным, постановочным и спонтанным, пафосным и скромным. И обстоятельства этому только способствовали. Он был профессором риторики в Гарварде, но когда ты приходил к нему домой в Адамс-хаус, ты невольно замечал, что он постирал носки в раковине и повесил их сушиться на батарее в ванной. Да, он любил ослабить галстук, положить ноги на стол и всласть покопаться вилкой в коробке с обедом, купленным на вынос. Он любил отбросить всю бессмыслицу, связанную с манерами и условностями; я имею в виду, что он не просто любил расслабиться и забыть о манерах – ему нравился сам момент отказа от них, нравилось слегка наподдать всей этой ерунде, пока он открывает бутылку. Первое оттеняло удовольствие, доставляемое вторым, обогащало вкус.

Откупоривание бутылки, сам процесс откручивания пробки был для него отдельной радостью – прелюдией к пиршеству, обещанием свободной беседы и веселья. Оно знаменовало собой отход от расписания (когда Шеймас работал, он был самым организованным и пунктуальным человеком на свете) и прощание со связывающей по рукам и ногам идеей предела. Он был великим мастером выпить «еще по одной», и дело, как мне кажется, было даже не в том, что ему нравился алкоголь сам по себе (хотя, конечно же, нравился), но и в том, что выпить еще по одной значило, что нет никого, кто определял бы, хватит уже или нет. Искорка во взгляде, заговорщицкая улыбка – как будто бы он спорил сам с собой, можно ли выпить еще чуть-чуть.

Выпивка – выпивка в компании – наделяла его истории большим числом подробностей, отступления становились еще более смешными и совсем уж не лезли ни в какие рамки, он начинал выражаться смелее, изображал совсем уж невозможные акценты. Цель, стоявшая перед всеми нами, состояла в том, чтобы достичь точки абсолютного праздничного легкомыслия и раскрепощенности. Когда думаешь об этом сейчас, поражаешься, как часто нам это удавалось. В ход шли рассказы и шутки, хотя стихи и песни мы тоже не забывали. Вечер нельзя было считать законченным, пока не прочитаны стихи, много стихов, и не спеты песни. Ни то, ни другое заранее не планировалось – просто так получалось. Поэты читают стихи – это своего рода аксиома. За одной прочитанной строкой следовала другая, это был не то чтобы устный экзамен (хотя кому из нас не хотелось получить похвалу, выраженную в сияющем от удовольствия взгляде Шеймаса?) – стихи читались потому, что в какой-то точке механизм социализации требовал в качестве смазки более совершенного языка. Или песни, «арии». И здесь Мари с радостью приходила нам на помощь, равно как и моя жена Линн, или сразу обе. Шеймас откидывался на спинку кресла и прикрывал глаза…

Когда начинаешь писать что-то такое – вещь, настолько насыщенную ассоциациями, – никогда не знаешь, какие воспоминания всплывут в сознании. Некоторое время назад я прервался, чтобы прогуляться – думал, на прогулке мысли прояснятся, но никакой ясности не наступило; наоборот, на меня нахлынуло: замелькали слабые проблески того, о чем я хотел сказать или вспомнить, и на каждом из них можно было задержаться, каждый попробовать на язык и под предлогом этого пережевывания задержаться еще дольше, – целью же этого всего было чувство, обволакивающее каждую частичку воспоминаний. С каждым новым шагом мне вспоминались все новые и новые вещи. Мне хотелось сосредоточиться на письмах Шеймаса, на его почерке – он всегда писал перьевой ручкой, никогда не пользовался шариковой… А как он водил машину, как он возил нас, целую группу, когда мы целой группой приехали навестить его в Дублине – его заботливость и внимательность. Но, кроме того, мелькнули и острые, критические моменты, вспышки злобного ликования. Я вдруг ясно вспомнил, как пьяный в дым Шеймас в ярости размахивает зажженной сигаретой на вечеринке в Белмонте. Все сплелось и спуталось – а мне стало окончательно ясно, что высказать получится лишь немногое, остальное же, полть (когда мне еще придется употребить это слово?), так и останется невыраженной.

Как началась эта дружба, а с ней, как теперь кажется, и целая эпоха? В чем заключался переход от той первой, нечаянной встречи за пивом ко всем последующим, к возникновению тесного круга общения, состоявшего помимо Шеймаса (с Мари) из нашей тесной кембриджской компании (туда неизменно входили Том Слей, Эллен Дрисколл, Аскольд Мельничук и Алекс Джонсон) и просуществовавшего более двадцати лет? Я не помню, не помню почти ничего. Я помню, что мы с Линн давали обед в нашей кембриджской квартире, на который были приглашены Шеймас и Мари (она как раз приехала к нему в Кембридж), а также Дерек Уолкотт с женой: любовь двух поэтов к творчеству друг друга послужила приманкой. Но ведь это не могло случиться на пустом месте. Должно быть, это стало следствием встреч в книжном магазине, постепенно переросших в дружбу. Шеймас стал завсегдатаем гарвардского книжного магазина, в котором я работал по вечерам. Он часто приходил прямо перед закрытием, после чего было бы странно не посидеть вместе за пинтой в «Раз картошке, два картошке». Пригласить человека, живущего в одиночестве в университетской гостинице, отобедать у нас дома было совершенно естественно. На этом и остановимся. Такое приглашение последовало, и Шеймас его принял. В конце вечера мы расстались другими людьми.

Общение продолжалось, как оно обычно продолжается, на протяжении многих лет, прерываясь каждый год на полгода: с июня по январь Шеймас всегда жил в Дублине. Что сказать об этих наших собраниях? Их очарование и прелесть всегда были ситуативными, моментальными; что осталось от этих встреч, так это общие воспоминания о непринужденных беседах, а это не так уж и мало. Смех. Истории. Дух этих вечеров был, естественно, «закулисным», хотя иногда – довольно часто на самом деле – атмосфера непринужденности усиливалась благодаря тому, что поэту незадолго до этого приходилось оказываться в ситуациях, требовавших от него более строгих манер. Из его расцвеченного подробностями отчета о последнем таком мероприятии мы узнавали новости, и разговор завязывался. Шеймас никогда не упускал случая передразнить каких-нибудь чопорных донов и факультетских знаменитостей. Он умел как-то по-особому поджать губы, удивительно точно передавая их напускную важность. Все, кто слышал, как поэт и его старый товарищ, Шеймас Дин, вспоминали свои школьные годы под присмотром монахов, сходятся на том, что никогда в жизни еще так не смеялись.

Но меня интересует еще и дружба, развивавшаяся отдельно от этих вечеринок. Чем она была и – что ничуть не менее важно – чем она не была, чем она по каким-то причинам и не могла быть. Конечно, мне хотелось бы верить, что все эти годы нас держала вместе редкая и незабываемая душевная связь, непринужденный личный и литературный обмен. Разумеется, эти элементы присутствовали – в разговорах случались моменты, создававшие ощущение полного понимания и взаимной поддержки. Но какая-то неловкость, какие-то умолчания тоже были. Да и как им было не быть? Мы были такими разными. Присутствовали культурные различия, безусловно. Он был старше меня на 12 лет. Для отца Шеймас был слишком молод, а для старшего брата – слишком стар. Хотя куда большим препятствием была его слава. Кажется, я должен сказать, что препятствием было мое знание о его славе, но все было не так просто. Здесь присутствовало еще и знание Шеймаса о своей славе, а также его знание о моем знании. Для меня это знание было – и в каком-то смысле так до конца и осталось – сдерживающим фактором, хотя, конечно же, я это скрывал; делал все что мог, чтобы создать впечатление, что эта слава ничего для меня не значит. Что же до Шеймаса, то как он мог – хотя бы на каком-то уровне – не отвечать на преклонение (о котором должен был знать) со стороны молодого человека?

Такова цена славы. Она фактически вынуждает человека знаменитого постоянно притворяться, что известность не является определяющим фактором в его отношениях с другими. Этот фарс наверняка утомляет – не только потому, что приходится то и дело подстраиваться, изображая тотальное неведение мотивов, которыми руководствуются люди в общении с тобой, но и потому, что трудно все время вести себя естественно и доброжелательно лишь для того, чтобы опровергнуть всеобщие ожидания, что, конечно же, такой-то и такой-то будет поглощен собой и обязательно нагрубит. Слава наверняка утомляет – но кто будет слушать твои жалобы на этот счет? Что ж тогда удивляться, что даже в этом добром и сердечном в душе человеке нередко проглядывало напряжение, которого требовала доставшаяся ему роль. Потом мы с друзьями обязательно это отметим: рассеянность, излишняя смешливость, отсутствующее выражение лица, появлявшееся на какой-то миг, когда внимание отключалось. К большой его чести – и это по праву должно считаться одной из его заслуг – он старался казаться доброжелательным, даже когда никакой доброжелательности чувствовать не мог. Откуда я это знаю? С абсолютной точностью я этого знать не могу, но я ведь замечал, сколько раз он бросил быстрый взгляд в сторону Мари, пока мы сидели за столом, и как он едва слышно вздохнул, когда гости уходили. Всего этого было достаточно, чтобы не считать, будто ко мне или любому другому из нас это не относится.

Да и в самом деле, как это могло к нам не относиться? Мы надоедали ему своим энтузиазмом и вечной лестью; мы щеголяли образованностью – весьма стандартной, — и это не могло не навевать скуку. Все устают друг от друга; избежать этого никому до сих пор не удавалось. Но в случае с Шеймасом такая перспектива казалась почему-то особенно обидной – быть может, в силу уважения, которое мы к нему испытывали. Стать причиной этих быстрых взглядов за столом, этих слегка подрагивающих поджатых губ. А потом – здесь вступало в действие воображение – предметом разноса и далекого от изысканности перемывания косточек перед отходом ко сну.

Однако ни о чем подобном мне не известно. Думаю, что и никому из нас. Время от времени мы сталкивались лишь с недомолвками и увертками, с деликатными извинениями, каждая интонация и пауза в которых становилась потом предметом тщательного изучения. «Он был злой, когда звонил? Или раздраженный?» – «Да нет, просто очень занят. Ему наверняка надо встретиться с миллионом человек». И он со всеми ними встречался. Отчего в нашем кругу, конечно же, становился лишь еще более желанным, каждая следующая благая весть приносила еще больше радости. В четверг он согласен – замечательно! Как тут не поддаться приступу нарциссического самодовольства: быть на публике вместе с Шеймасом, с Мари, едва ли не физически ощущать на себе чужие любопытствующие взгляды.

Здесь вспоминается Мильтон, назвавший славу «последней немощью благородных умов» – эта фраза часто обыгрывалась во время наших долгих вечеринок. От такой темы ведь не отмахнешься. Больше всего поражает присущее славе противоречие: к ней все стремятся, и ценится она необычайно высоко – пожалуй, даже выше, чем богатство, – однако самого стремления к славе, очевидных проявлений этого стремления, чаще всего принято стыдиться. Отсюда и «немощь». Здесь всегда присутствует стыд, потому что стремление к славе тесно связано с алчбой, эгоизмом, соперничеством, завистью. Стремиться к славе не хотят – все хотят, чтобы она свалилась на них, и лучше вкупе с величием. И конечно, стыд ощущается теми (и сопровождает тех), кто стремится покрасоваться в отраженном свете славы. Связать себя с избранным – значит самому стать источником лунного света. Предполагается, что приближенные достойны этой близости (и, быть может, они и сами так считают). Сколько эгоизма и тайной злобы присутствует в этих отношениях! Не последнюю роль здесь играет и вопрос о мотивации, лежащей в их основе: «Неужели X привлекает меня лишь тем, что он знаменит? Хотелось ли бы мне общаться с ним, если бы никто его не знал?» X, в свою очередь, спрашивает себя: «Что их привлекает – я сам или то, чем я обладаю, то, что выпало на мою долю (вполне, впрочем, заслуженно)?»

Да, здесь все сложно. Есть огромная разница между тем, что следовало бы называть «знаменитостью» – хотя ее часто путают со славой – и статусом, заслуженным благодаря каким-то достижениям или полученным в знак признания бесспорного таланта или гениальности. «Слава» какой-то случайной по большому счету медиафигуры и, скажем, слава великого поэта. Одно дело искать дружбы медиазвезды или стремиться погреться в лучах ее славы, и совсем другое – стремиться к дружбе с великими.

Слава Шеймаса была связана единственно с его очевидным и выдающимся литературным талантом, с его способностью сочинять стихи, которые с удивительной точностью и звучностью воплощали породивший их момент, стихи огромной эмоциональной силы, стихи настолько исключительные, что ни с чьими другими их не спутать.

Такой талант, отточенный годами работы или просто присутствующий в качестве «дара», – сам по себе сила. Подобно красоте, он необъяснимо притягателен. Убежден, что присутствовать при прекрасном значит ощущать тягу к нему, как если бы оно было каким-то первоистоком. То же самое верно и в отношении силы, которую мы чувствуем в художниках и творцах. Нам хочется быть рядом с ней. Почему? Потому что нам кажется, что какая-то ее частичка пристанет и к нам? Или потому, что признание со стороны обладателя этой силы означает признание нашего с ним родства?

Наверное, в каждом из этих объяснений есть доля правды. Но я рискну предположить, что и на признание со стороны Шеймаса в нас отзывались не тщеславие и оппортунизм, а самые утонченные, идеалистические порывы. Когда я впервые увидел Шеймаса на поэтических чтениях в Кембридже, он был для меня знаменитым (и знаменитым по праву) автором множества стихотворений, которые меня потрясли. Однако волнение мое было сопряжено и с некоторым несоответствием. Несоответствием – хотя, быть может, я немного преувеличиваю – между его стихами, как будто бы существующими вне земного времени, и слегка простецкой прямотой их создателя. Но я напоминаю себе – и верю, пусть даже исключительно ради поддержания собственной самооценки, – что независимо от того, имело место это несоответствие или нет, привлекла меня в нем не известность, а то, что он написал все это множество великих стихов. Как только мы познакомились и подружились, граница эта размылась. За сложными мотивами, намерениями и порывами все равно, как мне кажется, стояли довольно ясные вещи. В конце концов, именно поэтому литература и значит так много.