Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

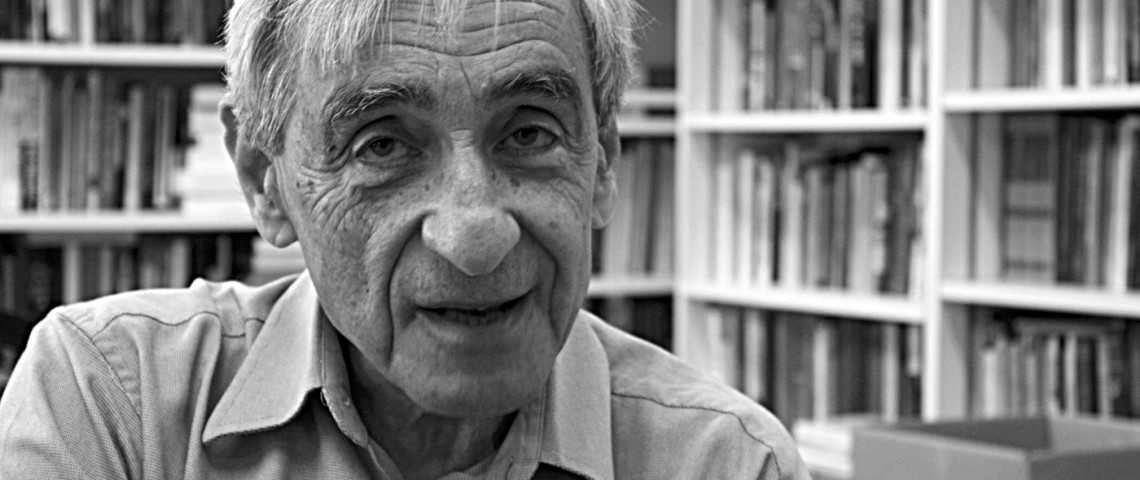

Майкл Уолзер – необычный представитель и без того узкого слоя публичных интеллектуалов. В наши дни публичных интеллектуалов легко спутать с разного рода знаменитостями, поскольку отличает их только то, как они попали в круг общественного внимания, к которому столь многие стремятся. Возможно, конечно, и Майкл Уолзер испытывает бессознательную потребность во всеобщем внимании, однако его публичное поведение демонстрирует, скорее, искреннюю заботу о человеческом благополучии и политике, которая способствует (или препятствует) прогрессу в этом отношении. Эта забота характерна для небольшого уголка интеллектуального мира, в котором ранее обитали Джон Стюарт Милль, Бертран Рассел, Карл Поппер, Эдмунд Уилсон, Роберт Нозик и вокруг которого сегодня группируются такие люди, как Ноам Чомский, Эдвард Саид, Гэрри Уилс. Есть интеллектуалы, известность к которым приходит благодаря их выдающимся достижениям в областях, смысл и устройство которых они помогают понять обычным людям (взять хотя бы Стивена Пинкера, Ноама Чомского в его лингвистической ипостаси, Карла Сагана, Альберта Эйнштейна, Сьюзан Зонтаг и т.д.), впоследствии их просят высказываться на общечеловеческие, особенно морально-политические темы, которые не являются предметом их профессиональных занятий.

Уолзер, как ранее Рассел и Поппер, представляет собой другой тип интеллектуала: он размышляет и пишет о проблемах, имеющих моральное и политическое значение – в частности, о ведении войны, о том, может ли война быть справедливой, о том, как обосновать структурирование и способы управления обществом, о том, как взаимодействие этнических и национальных групп определяет историю, о приемлемых средствах разрешения конфликтов между этими группами. Что выделяет Уолзера даже и из этой узкой группы интеллектуалов, так это то, что он пришел к этим вопросам после активного участия в политическом движении – конкретно, в американском антивоенном движении конца 60-х – начала 70-х, боровшемся за прекращение войны во Вьетнаме. Его книга «Справедливые и несправедливые войны: моральное рассуждение с историческими примерами» было его личной попыткой обосновать антивоенный активизм, в котором он с товарищами принимал непосредственное участие. Уолзер пересматривает доктрину справедливой войны в связи с новыми способами ведения войны – в частности, в связи с асимметричной войной, источником насилия в которой выступают негосударственные образования. В отличие от множества политических и моральных философов, Уолзер считает, что наше мышление о войне направляется и определяется нашей же деятельностью. В этом смысле он отдает предпочтение тому пути политического философствования, которому следовал сам: он теоретизирует в тишине о действиях (чужих и своих собственных), которые уже определили ход истории.

Джейсон Поттер

Где и в какой момент в истории человечества политика впервые возникает как отдельная сфера?

Политика присутствует везде. Как только появляются правители, которые правят (а они должны были быть с самого начала), мы уже имеем политику. Но выделение пространства, в котором люди спорят о том, кто должен править и как следует организовать правление, – это, судя по всему, греческое изобретение.

То есть в каком-то смысле с признанием существования этой сферы возникает и политическая теория?

Она возникает вместе с собраниями, на которых люди спорят! Не уверен, что теория может появиться раньше, чем народное собрание. Должно быть какое-то место – публичное или полупубличное, где люди спорят. Такие места должны были существовать почти везде, но не везде они были открыты для публики. В Библии, в Первой книге Маккавеев, говорится: «Римляне составили у себя совет, и постоянно каждый день триста двадцать человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его». Это написано с завистью! Думаю, прежде всяких размышлений о политике как сфере человеческой деятельности должно появиться что-то вроде этого.

Почему вы говорите именно о споре как об отдельной активности в сфере политики или в связи с ней? Авторитарные или теократические режимы, существовавшие в древности, кажется, не нуждались в спорах для поддержания своего функционирования.

Но даже в таких режимах должен был существовать какой-то внутренний круг, члены которого время от времени не соглашались друг с другом о том, что следует делать. Думаю, политика как деятельность как раз и является размышлением о совместной жизни и способах ее организации.

Получается, что политика – это словесная деятельность.

Думаю, да. Это хорошая формулировка.

Понимаете ли вы, что имел в виду Платон, когда называл Сократа единственным политиком в Афинах?

Никогда специально об этом не думал, но он же ходил по городу и вступал в споры… Мне это определение не кажется правильным. Я бы сказал, что все участники народного собрания были включены в политику. Спор о том, надо ли захватывать Сицилию[1. В ходе Пелопоннесской войны 431–404 до н. э. Афины пытались захватить Сицилию, но потерпели неудачу. – Здесь и далее прим. переводчика.], был политическим спором. Для Ханны Арендт это как раз и есть политический момент – когда граждане собираются вместе, чтобы обсудить проблемы высокой политики. Она не считает домоводство политическим делом; вопросы благосостояния и социального обеспечения представляются ей субполитическими. Но сам момент обсуждения гражданами Афин сицилийской кампании – это для нее фактически определение политического, политического с большой буквы.

Диалог Платона «Политик» посвящен поискам специфического знания, которым должен, в отличие от других людей, обладать политик. Платон приходит, в общем-то, к отрицательному заключению – такого специального знания нет, поэтому софистам, которые могут говорить обо всем, отводится столь важная роль. Этот вопрос как-то сочетается с вашим пониманием политика?

Не совсем понимаю, в чем здесь вопрос.

Скажем, сапожник должен знать, как делать сапоги; историк должен знать какие-то исторические факты и уметь создать из них связную картину прошлого…

Верно, а политики должны знать много разных вещей, но ничего специфического. В какой-то момент (скажем, в 1933 году) в США политик должен был разбираться в экономике, в другой момент (скажем, в 1941-м) он должен был понимать тонкости военной стратегии… Можно было бы сказать, что целью, с которой политик овладевает всеми этими специфическими знаниями, является знание о том, какой режим наилучший, но я не думаю, что есть какое-то отдельное знание об этом. Я бы тоже сказал, что знание имеет для политика огромную важность – причем политика, политического лидера здесь нужно отличать от политически ангажированных граждан, потому что в политике участвует множество людей, не являющихся политическими лидерами… Но политическому лидеру еще важно иметь четкие моральные представления о том, как взаимодействовать с людьми.

У Аристотеля политика является в некотором смысле частью этики – или по крайней мере частью практической философии. Были ли в западной истории заметные сдвиги, когда политическая сфера сама по себе понималась иначе?

Думаю, да – происходили радикальные сдвиги. Не уверен, что их последовательность можно назвать прогрессом в сторону некоей идеи современного государства. Скорее, я бы сказал, что политическая теория следует за политической историей – она представляет собой рефлексию по поводу существующих режимов и политических конфликтов. Поэтому есть теория полиса, есть теория империи, есть теория феодальных отношений, теория абсолютистского государства, теория государства демократического… Теперь у нас есть даже теории федерации как метода объединения разных государств и метода разделения государств на автономные группы – скажем, когда каталонцы хотят получить внутри Испании больше прав, чем те, которыми наделены другие провинции, или требования Квебека по отношению к Канаде… Не думаю, что политическая теория сама по себе является доктриной правления. В США есть группа политических теоретиков – я называю их «калифорнийской школой», потому что все они так или иначе связаны с Шелдоном Уолином[2. Шелдон Уолин (р. 1922) – американский политический философ, долгие годы проработавший в университете Беркли. В русском переводе опубликована статья «Политическая теория как призвание» (Политическая теория в XX веке: Сборник статей/Под ред. А. Павлова. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008).], который, в свою очередь, очень многим был обязан Ханне Арендт. Эти люди действительно полагают, что создание политической теории есть высшее призвание человека. Я никогда так не думал.

В чем, по-вашему, состоит функция политической теории по отношению к политической реальности?

В моем случае это размышления в покое и тишине, как говорил Вордсворт о поэзии. Я принимал очень активное участие в оппозиционном движении в годы войны во Вьетнаме – объездил всю страну с антивоенными выступлениями. Пять или шесть лет спустя я написал книгу о справедливых и несправедливых войнах – в тот момент мои размышления стали теорией, которую я пытался приложить к более поздним войнам и которая, по сравнению с моими же речами на вьетнамскую тему, приобрела более стройный, структурированный характер. Тогда многие об этом писали. Теория справедливой войны стала элементом джентльменского набора: каждый уважающий себя студент-философ должен был написать о том, кого можно и кого нельзя убивать на войне, когда можно вести сражения и когда нельзя. Мне кажется, это правильно. Теория справедливой войны стала языком, на котором мы вообще говорим о войне. В этом и состоит, на мой взгляд, функция теории: она должна давать нам такой язык, причем впоследствии за ним нужно следить, потому что его сразу же начинают употреблять не по назначению – скажем, находящиеся у власти политики используют его для оправдания совершаемых ими злодеяний. То есть ты создаешь язык, на котором ведутся споры, и потом должен принимать участие в этих спорах.

Что заставляло вас ездить по стране, агитируя против войны во Вьетнаме?

Я был и остаюсь человеком политическим, человеком левых убеждений. Эти убеждения сформировались под воздействием мира, в котором я вырос, – я рос во время Второй мировой войны. Мои родители интересовались политикой, выписывали разные левые газеты и журналы, которые я тоже читал – на них я и научился читать… Война казалась неправильной! И я думал, что создание антивоенного движения будет способствовать усилению левых позиций в американской политике. В шестидесятые годы нам не удалось этого сделать – по самым разным причинам… Но идея состояла в том, чтобы противостоять войне и тем самым создать избирательную базу для левых движений.

Что вы имеете в виду, когда называете себя человеком левых убеждений?

Не знаю, знакома ли вам книга итальянского философа Бовио[3. Джованни Бовио (1837–1903) – итальянский философ и радикальный политик, автор сочинения Il Verbo Novello (1864), один из основателей движения Fascio della democrazia (1883).], в которой он пытается определить, что значит быть левым. По сути, он считает, что левый – это тот, кто привержен идеалам равенства в той или иной форме. Я тоже убежден, что равенство – это правильно. В любом человеческом обществе имеется твердая тенденция к иерархии и авторитаризму: люди, зарабатывающие деньги, стараются накопить их и передать детям; люди, добившиеся власти, стараются удержать ее… Это постоянная тенденция, и левые пытаются ее побороть – во имя равенства. Демократия – тоже форма эгалитаризма, поскольку она предполагает, что у всех должны быть равные права на участие в политическом процессе. Это бесконечная битва, потому что ты постоянно сталкиваешься с естественной, на мой взгляд, тягой к иерархии. Поэтому левая политика всегда необходима: всегда будут существовать богатые, стремящиеся использовать свое богатство неправильным образом, и у власти всегда будут стоять люди, которые захотят ею воспользоваться. Левая политика представляется мне формой сопротивления. Иногда это довольно простое сопротивление росту богатства – как сейчас в США, где крайне небольшая группа непомерно богатых людей занята радикальным увеличением собственного капитала и власти.

Что такого хорошего в равенстве?

Я думаю о равенстве в негативных терминах, то есть спрашиваю, что плохого в неравенстве. Неравенство плохо тем, что оно порождает надменное чванство со стороны богатых, почитание богатства и постоянное унижение слабых.

Вы описываете левую политику как своего рода борьбу с природой, поскольку люди от природы склонны к созданию иерархий. Есть ли смысл выступать против естественных человеческих наклонностей?

Я же не утверждал, что эта естественная наклонность является единственной. Для слабых и беззащитных, страдающих в условиях неэгалитарных режимов, ничуть не менее естественными наклонностями являются сопротивление и бунт. Вы знаете, в восьмидесятые и девяностые годы в среде историков феминизма господствовали две тенденции: была группа ученых, которые описывали женскую историю в терминах подавления, пассивности, соглашательства, ложного сознания, и была группа, для которой история женщин была историей скрытого сопротивления и ускользания от патриархальной власти. Наверное, в обоих подходах есть своя правда, но второй мне кажется предпочтительным и даже более реалистичным. Так что природа, так сказать, льет на обе мельницы.

На каких основаниях человек имеет право восставать против статус-кво?

Бунтуют в интересах людей, попавших в беду, в защиту тех, кто страдает. В США приходится бороться за всеобщее медицинское страхование, потому что в стране есть больные, которых не лечат; приходится бороться против нерегулируемого свободного капитализма, потому что есть рабочие, которые живут в нищете. Действительно, определение левой политики не обязательно формулировать абстрактно как борьбу за равенство – ее можно определить и просто как солидарность с теми, кто находится в бедственном положении.

В XIX веке существовала традиция, в рамках которой права страждущих отстаивали богатые, не обремененные заботами господа. Именно они призывали к переменам в обществе. Традиция эта была довольно сильна, особенно в России. Что неизбежно отдавало лицемерием, поскольку страждущие не просили богатых, не обремененных заботами господ выступать от их имени. Почему вы полагаете, что у вас есть право, потребность или обязанность выступать на стороне неимущих, больных или каких-то других групп?

Я не авангардист и довольно прохладно отношусь к левым, которые полагают, что верный анализ капиталистической, феодальной или какой-либо другой системы дает им право выступать от лица рабочих, крестьян или кого-то еще. Думаю, что роль левых интеллектуалов состоит в том, чтобы поддерживать аргументы, способствующие прогрессу. Если ты полагаешь, как в случае с женщинами, который я приводил, что имеется скрытое сопротивление, если ты полагаешь, что угнетенные не являются носителями ложного сознания и что нет счастливых рабов, тогда ты действуешь не от лица этих людей – ты действуешь вместе с ними, пытаешься найти способ присоединиться к их борьбе и, возможно, яснее ее артикулировать. Если ты этого сделать не можешь, то есть и впрямь находишься в авангарде борьбы, тогда, думаю, нужно остановиться. Я не верю ни в ложное сознание, захватывающее массы, ни в интеллектуалов-всезнаек, полагающих, что знание дает им право на власть. Я воспитан не просто на левой традиции, но на еврейском варианте этой традиции, в рамках которого пасхальный завет «помни, что вы были рабами в Египте» всегда воспринимался в смысле «ты такой же, как и те, кто страждет» и должен найти способ работать вместе с ними, а не просто для них.

Почему вы считаете, что нет счастливых рабов?

Это не эмпирическое утверждение. Я полагаю, что счастливый раб – это идеология господина. Не могу представить себе человека, добровольно принимающего рабство. Это допущение, постулат. Когда вы видите человека, который собирается прыгнуть с моста, предполагается, что вы обязаны его остановить. Возможно, у этого человека действительно есть серьезные основания, чтобы покончить с собой, но вы следуете постулату, что у него их нет и что когда он проснется завтра утром, он будет вам благодарен, что вы его остановили. Таков постулат. Я распространяю тот же постулат на рабов и угнетенных.

Складывается впечатление, что демократия принадлежит к числу вещей, ценность которых вы никогда не ставите под вопрос. Мне это кажется очень странным.

Вовсе нет. Бывают моменты, когда у меня возникают вопросы к демократии…

Действительно были такие моменты?

Ну люди же часто выбирают совсем не то, что нужно!

Вы могли бы привести один конкретный пример такого момента, когда вы усомнились в ценности демократии?

Может быть, лучше вы мне объясните, почему вы находите это странным. Я разделяю мнение Черчилля о том, что демократия лучше других форм правления.

У Черчилля был момент сомнения, когда он будто бы заявил, что пятиминутный разговор с обычным избирателем достаточен для того, чтобы засомневаться в ценности демократии.

Он правда так сказал? Ведь в то же время он говорил…

…что демократия – лучшая…

…форма правления по сравнению со всеми остальными, да.

Неужели вам не приходилось переживать нечто подобное – когда пятиминутный разговор с обычным избирателем оказывался сильнейшим аргументом против демократии?

Да, есть результаты опросов, которые показывают, как много американцев абсолютно ничего не знают о политике или безразличны к ней. Да, 30 процентов избирателей, которые собираются голосовать за Ромни, уверены, что Обама мусульманин. Это печально. Да, это повод для беспокойства… Именно по этой причине я уверен в необходимости образования – обязательного всеобщего бесплатного образования. И по этой же причине я верю в политическую организацию. Есть огромное количество социологических данных, которые свидетельствуют, что, например, состоящие в профсоюзах рабочие лучше осведомлены в мировой политике, чем рабочие, не принадлежащие ни к каким организациям – просто потому, что члены профсоюзов время от времени ходят на собрания, читают профсоюзную газету, в союзе всегда есть ответственный за образование… То же самое верно и в отношении церквей и разного рода неправительственных организаций. Величайшей угрозой демократии, судя по всему, является масса. Об этом много говорили после победы над нацистами, когда мы начали собирать социологические данные о положении в Германии периода Веймарской республики. За нацистов там с большей вероятностью голосовали именно избиратели, которые никогда ранее не участвовали в выборах, не состояли ни в какой политической организации, не были членами профсоюза. Поэтому если ты веришь в демократию, ты должен признавать важность самых разных форм гражданских объединений, поскольку они выполняют мобилизационную, организационную и образовательную функции.

Когда вы говорили о невежестве американских избирателей, вы назвали это обстоятельство печальным. Но вы, похоже, не готовы признать, что в самой идее демократии есть нечто сомнительное. Мы же имеем дело с реальными людьми, и часть из них – идиоты.

Конечно, но постулат состоит в том, что и они не будут долго терпеть злоупотребления режима.

Если их хорошо кормят, то почему бы и не потерпеть?

Я не думаю, что еда – единственное, что нужно…

Еще телевидение. Еда и телевизор. Что еще человеку нужно?

Человеку нужно гораздо больше. Люди думают о будущем своих детей, у них есть желания, выходящие за рамки еды и телевизора. То есть можно, конечно, создать толпу (как минимум, в фильмах из древнеримской жизни такая толпа существует), которая довольствовалась бы гладиаторскими боями и едой, но мне не кажется, что это нормальное человеческое состояние.

Возможно, оно и не нормальное, но вот Ноам Чомски – какого бы мнения вы ни придерживались о его политических взглядах – уже много лет пытается доказать, что политическая элита намеренно держит публику в неведении, наделяя развлечения и прочие неважные вещи непомерной значимостью – с тем, чтобы иметь возможность принимать важные решения за закрытыми дверями.

Ну да… Ноам, вероятно, действительно верит в ложное сознание и в то, что такое сознание можно намеренно сформировать. Проблема с этой точкой зрения, если брать ее как политическую позицию, состоит в том, что она быстро приводит к убеждению: управлять должны люди с истинным сознанием, люди, которые все понимают правильно. Если ты хочешь избежать такого вывода, нужно отойти и от идеи ложного сознания. Я полагаю, что у людей есть представления о собственных интересах, и в некоторых случаях эти представления ложны, но я думаю, что это временная ошибка, а не систематическая. Мне кажется, в перспективе люди придут к верному пониманию своих интересов.

Кто же управляет в Америке?

Сейчас управляем мы.

Кто такие эти «мы»?

Мы, народ Америки. У нас полудемократический режим с сильным уклоном в плутократию, правление богатых. Не просто олигархов, а плутократов. Уклон такой есть, но у нас есть против него некоторые защитные механизмы: иногда в качестве таких механизмов выступают суды, иногда – политические движения (например, профсоюзное движение в тридцатые-сороковые годы прошлого века), иногда выборы способствуют появлению политических лидеров, которые будут бороться за социальную защищенность и смягчение неравенства. Мы знаем, что политическая система на это способна, потому что неравенство в Америке довольно значительно снизилось в период между началом тридцатых и концом шестидесятых годов и начиная с семидесятых оно вновь начало расти. Думаю, мы готовы к эгалитарному повороту, хотя и не вижу пока никаких признаков его приближения. Тем не менее волнения, сопряженные с движением Occupy Wall Street, – при всей их нежизнеспособности и анархистской идеологии некоторых лидеров, которые не хотят признавать себя лидерами, в силу чего движение невозможно было удержать от распада – при всем при этом эти волнения были, на мой взгляд, серьезным взрывом. Думаю, восстаний и волнений такого рода будет все больше.

Давайте поиграем с понятием плутократии в Соединенных Штатах. Не кажется ли вам, что система стала бы более справедливой, если бы голос был привязан к сумме выплачиваемых налогов?

Нет.

Почему?

Тогда бы мы пришли к правлению богатых. Есть другой аргумент – его в свое время приводил Джон Стюарт Милль: что люди с более высоким уровнем образования должны иметь более одного голоса. Это предложение мне кажется более осмысленным, но и оно смысла в конечном итоге не имеет, потому что я знаю слишком много высокообразованных людей, которые в политическом смысле абсолютно тупы…

Как вы отличаете политическую тупость?

Иногда это просто открытость по отношению к культовым феноменам. Есть очень образованные люди, очарованные, например, штраусианством, которое, на мой взгляд, является своего рода культом. Чрезвычайно умные люди входили в марксистские секты, доходившие, как мне кажется, до совершенного сумасшествия. Самые что ни на есть умные люди подпадают под обаяние Айн Рэнд… В политике, как и во всем остальном, есть мода, и даже очень умные люди к переменам этой моды небезразличны. Поэтому я полагаю, что принцип «один человек, один голос» в целом работает лучше других – особенно когда он подкреплен сильным гражданским обществом.

Ну, может быть, в каком-то другом мире он и работал бы лучше других, но, судя по тому, как вы описываете положение дел в США, он не работает…

Потому что у нас есть решение Верховного суда, которое называется Citizens United[4. Решение было принято в 2010 году в связи с делом, которое началось еще в 2002 году, когда некоммерческая организация Citizen United намеревалась показать разоблачительный фильм о Хиллари Клинтон и проанонсировать его показ – в нарушение принятого в 2002 году Bipartisan Reform Act, которым ограничивались средства, используемые в ходе предвыборных кампаний. Пройдя через суды всех инстанций, подтверждавших запрет на демонстрацию фильма, Citizen United выиграла дело в Верховном суде, который постановил, что вмешательство государства в расходы независимых организаций на политические цели противоречит первой поправке.], именно этим решением было узаконено ничем не регулируемое использование денег в политических кампаниях, что коренным образом изменило характер этих выборов. Эти выборы станут своего рода экспериментом. Если вдруг окажется, что гигантские расходы не приносят успеха, это будет замечательное открытие! Но более вероятно, что как бы ни обернулась президентская кампания, гигантские расходы на предвыборные кампании конгрессменов и сенаторов все равно дадут плутократам тот Конгресс, который им очень бы хотелось иметь.

Почему политики лгут на публике?

Ну… Чаще всего они лгут потому, что меры, в поддержку которых они выступают, на самом деле невыгодны людям, голоса которых им нужны.

Я не смотрел дебаты между Ромни и Обамой в Денвере, но в одном из комментариев, который я слышал, говорилось, что Митт Ромни за 35 минут явным образом солгал 28 раз.

Что-то вроде того, да.

Но почему ему это сходит с рук? Мне все равно, правда это или неправда, но если это правда, то как можно остаться безнаказанным, если тебя поймали на столь откровенном вранье?

Мне кажется, в Штатах политики врут уже очень давно. Но во-первых, еще неясно, сойдет ли ему все это с рук, потому что в Интернете идет непрерывный процесс проверки фактов, и за ним следят все больше людей. То есть в долгосрочной перспективе ему все это, возможно, и не сойдет с рук. Но! В каком-то смысле ложь, которой политики потчуют избирателей, позволяет кое-что понять о ценностях или потребностях людей, к которым они обращаются. Когда Ромни говорит: «Моя программа здравоохранения позволит лечить людей с уже имеющимися болезнями» (и это неправда), мы понимаем, что американцы хотят именно такую систему здравоохранения, в рамках которой уже больные люди все равно имели бы возможность лечиться по страховке. Такие вещи полезно знать. Теперь какой-нибудь политик объяснит американскому народу, что на самом деле надо сделать, чтобы уже больные люди получали лечение, и почему республиканцы в рамках своей программы здравоохранения этого делать не будут – и голоса в итоге получит именно этот политик. Лицемерие – «это дань, которую порок платит добродетели», а ложь – это дань, которую порок платит истине!

Мне очень понравилось ваше эссе «Философия и демократия»[5. Michael Walzer. Philosophy and Democracy//Political Theory. Vol. 9, No 3, Aug., 1981. Pp. 379–399.]. Не знаю, насколько высказанное там кажется вам сегодня верным. Как вы понимаете роль философа в обществе?

Это эссе было откликом на конкретное событие в истории американской политической теории. Джон Роулз опубликовал свою «Теорию справедливости»[6. John Rawls. A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1971. Русскийперевод: РоулзДж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. Пер. с англ. В. В. Целищева при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко.], и какой-то профессор права написал статью, где говорилось, что раз теперь мы знаем, что такое справедливость, то Верховный суд должен руководствоваться в принятии решений принципом различия[7. Один из двух принципов, лежащих в основе теории Роулза. Суть этого принципа в том, что неравенство допустимо в том случае, если от него получают выгоду те, кто находится в худшей ситуации.]. Я хотел сказать, что философское знание, прежде всего, не такое и, во-вторых, что судьи и политические лидеры не могут так действовать – от лицаобычных людей, но не вместес ними. То есть я думаю, что философы могут и должны стремиться к наилучшему пониманию, скажем, политической жизни, к наиболее точному ее описанию и должны спорить о том, что она такое. Но в то же время они должны оставаться гражданами демократического государства! Они должны участвовать в текущих дебатах, применять собственные идеи, защищать идеи, которые разрабатываются в недрах академии. Но это все! На форуме, на агоре они выступают как рядовые граждане, и единственное их оружие – это сила аргументов.

Но, оставаясь гражданами, они как философы не являются гражданами какого-либо государства, если воспользоваться словами Витгенштейна. Вы, как мне кажется, выдвигали именно такое понимание философа.

Да, от лица философов я склонялся к тому, что философы нигде не находятся, ни к чему не принадлежат и что это нормально, это так и должно быть.

Нигде не находятся?

Нигде не находятся. Они смотрят на мир с точки зрения бога, прикидываясь богами. Но сам я – как политический теоретик или социальный критик, как интеллектуал, участвующий в публичных дебатах, – сам я вовсе не смотрю на мир из ниоткуда. Я не считаю, что социальный критик должен таким быть. Можно сказать, что философ выходит из пещеры, а социальный критик в ней остается, и если философ хочет быть социальным критиком, ему следует вернуться в пещеру.

Если социальный критик остается в пещере, среди теней, в окружении всей мелочности и препирательств, которые там происходят, то чем он там занимается? Метафору пещеры использовали вы, а не я, а пещера – это мир теней.

В пещере, как мы знаем, люди жалуются на свои обстоятельства. Я написал книгу о социальной критике, в которой утверждаю, что социальная критика начинается с общего недовольства – это более тонкая, усложненная версия жалобы. Один мой израильский друг сказал, что моя теория социальной критики сводится к принципу «ой вей, следовательно, я существую». Декарт заявил: «я мыслю, следовательно, я существую», а я утверждаю, что «ой вей» (на идише это значит «как все ужасно!»), то есть «oy vey ergo sum». Так он суммировал мою теорию социальной критики. То есть я думаю, что даже в пещере, даже среди теней, люди спорят и жалуются. У них есть теории – не единственная теория, которая приходит вместе с солнечным светом вне пещеры, а множество теорий о лучшей жизни, лучшем обществе, лучшем режиме, и социальный критик вступает в споры, которые они ведут. И еще мне кажется, что некоторые социальные критики выбираются из пещеры, но потом возвращаются обратно – уже с некоторым пониманием философской и моральной истины.

Лет 15 назад я купил в нью-йоркском Сохо футболку, на которой разные мировые религии характеризовались одной фразой. «Shit happens»[8. Shit happens (англ.) – дословно «дерьмо случается». В более изящном переводе, предложенном Пелевиным, эта расхожая фраза звучит как «проблемам свойственно возникать».] – это даосизм, конфуцианство – это «Конфуций сказал, что shit happens», буддизм: «То, что shit happens, это только иллюзия», ислам: «Если shit happens, значит, такова воля Аллаха». И дальше шел иудаизм. Вы знаете, что там было написано?

Нет.

«Почему если shit happens, то всегда со мной?»

Точно… (Смеется.)

Вы не раз писали, что у еврейского народа, который почти две тысячи лет не имел государственности, есть чему поучиться. Чему может научить еврейская безгосударственность граждан только что возникших государств или граждан государств давно существующих?

Во-первых, безгосударственность не учит, что делать, когда у тебя есть государство, и самое яркое этому подтверждение – то, что происходит в Израиле. Думаю, сионизм был попыткой преодоления патологий, связанных с безгосударственностью. Что-то в этом плане получилось, что-то – нет. Самое интересное и, пожалуй, ценное в опыте евреев – то, что он демонстрирует, как возможно… Во-первых, он показывает, что сохранить нацию без территории и без суверенитета возможно, и, во-вторых, показывает, как это сделать. Это уже политическое достижение. Причем выдающееся, потому что политика в еврейской диаспоре не особенно ценилась и ей никогда не уделялось должного внимания. Одна из задач четырехтомной «Еврейской политической традиции», которую мы сейчас готовим, – публикация материалов, необходимых, чтобы понять это достижение.

Два тысячелетия и в самом деле сильное доказательство того, что национальную идентичность можно сохранить и без государства. Не могли бы вы в общих чертах пояснить, как это стало возможным? Каковы основные факторы?

В этом вопросе нет единого мнения. Есть такой вариант, что этому способствовали преследования.

То есть нужен внешний враг.

Да, нужен внешний враг. Это один из вариантов. Но мне представляется, что величайшие моменты в жизни диаспоры приходятся на те периоды, когда никаких преследований нет – как это было в течение какого-то времени в Испании или как сейчас в Соединенных Штатах. Нужна доминирующая идеология (в данном случае религия) и нужна очень-очень гибкая элита, способная на все новые и новые прочтения традиции, которые удовлетворяли бы настоятельным потребностям каждой из разбросанных по всему свету общин. Нужна система суда – правовой кодекс и судейская система, которые евреи приносили с собой куда бы они ни перемещались, – суды бейт-дин[9. Бейт-дин, буквально: «дом судебных решений».], везде руководствовавшиеся примерно одними и теми же законами. Одна из самых удивительных черт этой системы в том, что разбросанные по всему миру раввины писали правовые разъяснения, респонсы, и читали написанное друг другом, создавая таким образом общий кодекс, вернее, два общих кодекса: один для европейского ашкеназского еврейства и второй для сефардов, живших в Северной Африке и на Ближнем Востоке. И даже эти два кодекса не то чтобы очень сильно друг от друга отличались… То есть евреи, не имевшие возможности провозгласить кого-либо своим королем, вместо этого канонизировали текст. И тогда текст стал центром, источником юридических, обязательных к исполнению решений; евреи жили под управлением интерпретаторов этого закона. Конечно, не только под их управлением, поскольку раввины роднились с купцами, в результате чего возникла довольно специфическая олигархия, удерживавшая власть в каждой из общин.

Третий из упомянутых вами факторов – гибкая элита, умеющая приспособиться к текущим нуждам, – указывает, как мне кажется, на огромную роль образования. Есть ли что-то в понимании роли образования, что неевреи могли бы перенять из еврейского опыта?

Приверженность образованию была очень и очень сильна; образование развивается параллельно с канонизацией текста, поскольку должны были быть люди, способные читать этот текст. Развитие образования связано еще и с… Возможно, это черта, присущая иудаизму, а возможно – функция обстоятельств, в рамках которых евреям приходилось жить по всему миру, но так или иначе отсутствие государства и рассеяние привели к тому, что у евреев не было иерархии. Не было архиепископов, пап и т.д.

Вы только что говорили, что существовала раввинистически-купеческая олигархия.

Да, но исключительно на местном уровне. Не было людей, которые спускали бы решения так, как папа спускает свои решения католикам. Это означало, что сам процесс принятия решений был рассеян по общинам, локализован. Тогда как принципами руководствовались общими. Конечно, такого быть не могло, но когда читаешь все эти респонсы, а это очень обширная литература…

Простите, когда читаешь что?

Респонсы. Некто посылал запрос раввину – с описанием какой-то проблематичной ситуации, и раввин отвечал. Это называется литературой респонсов. В процессе формируется нечто вроде прецедентного права. Так вот, когда читаешь эту литературу, большая часть которой до сих пор не опубликована, создается впечатление, что все до одного еврея в Европе только тем и занимались, что сидели и писали о том, чего в том или ином случае требует закон. Это создавало невероятно кипучую общественную жизнь, и степень включенности в нее была очень и очень высокой. Было огромное количество людей, которые могли вступить в спор, огромное число людей, которые читали эти ответы или участвовали в разнообразных благотворительных организациях, возникавших то тут, то там… Иногда община была настолько сильна, что создавала систему социальной поддержки для всех своих членов, а когда создать ее было невозможно, возникали так называемые священные общества. Существовали общества образования сирот, общества захоронения усопших, общество по устройству больницы, и в каждом были свои лидеры, у каждого была касса, собранная из пожертвований, и все прочее. Уровень вовлеченности в эту деятельность – а мы говорим о мелких общинах – был очень и очень высоким; собственно, потому, что очень высоким был уровень образования среди мужчин.

Там, где я живу, довольно значительная часть вроде бы разумных людей до сих пор верит, что «Протоколы сионских мудрецов» отражают истинное положение дел и что в мире действует некий еврейский заговор, позволяющий этому народу контролировать мировую финансовую сферу, сохранять власть и т.д. Я, честно, никогда не мог понять, в чем притягательность этой истории. Может быть, вы сможете мне это объяснить?

Чаще всего это объясняют потребностью найти козла отпущения: когда что-то не ладится, нужно найти виноватого, и евреи всегда были…

Да, это верно в исторической перспективе, но как объяснить неувядающую привлекательность этой истории?

Да, да… Этого я тоже не понимаю. Теории заговоров привлекают массу людей – идея о том, что в США действует мощный заговор: коммунистический или заговор, направленный на отравление окружающей среды. Люди массово верят очень странным вещам. Я могу понять, почему «Протоколы сионских мудрецов» популярны сейчас в арабском мире: для любого из имеющихся там режимов евреи полезны в качестве врага. Но в Латвии? Не понимаю.

Публично об этом мало кто говорит, но в частных разговорах многие готовы признать, что какая-то доля правды в этом сочинении есть.

Еще одна вещь, касающаяся еврейской политической мысли и еврейской политики. Одно время меня очень восхищал Йешаяху Лейбович[10. Йешаяху Лейбович (1903–1994) – ученый-биохимик, уроженец Риги. Учился в Германии, в 1934 году эмигрировал в Палестину. Преподавал в Иерусалимском университете, в последние годы – преимущественно философию науки и религии. Известен резкой критикой государственной политики Израиля. Лейбович – автор термина «иудео-нацизм».] и его критика Израиля. Какой толк евреям всего мира от существования государства Израиль?

У Лейбовича есть знаменитая строчка об этом, направленная против мессианистических претензий крайне правого крыла сионистов. Он говорит, что успех сионизма означает, что мы больше не находимся под управлением других – теперь мы сами собой правим. В данный конкретный момент у нас это может плохо получаться – у многих народов это плохо получается – но мы сами управляем собой. В последнее время мы работали над четвертым томом «Еврейской политической традиции» (он еще далек от завершения) – в нем представлена внешняя политика еврейских общин в рассеянии. Их внешняя политика называлась «stadlanut»: «stadlan» на идише – это человек, осуществляющий переговоры между еврейской общиной и правителем-гоем, кем бы он ни был. Мы подбирали тексты, связанные с фигурой еврея при дворе, стадлана. Волосы встают дыбом, когда читаешь эти тексты, потому что это истории об унижении, о необходимости раболепствовать и кланяться: все время нужно давать взятки, все время нужно о чем-то молить. Что бы там ни писали в «Протоколах сионских мудрецов», позиция еврея всегда была очень слабой и уязвимой. Роль стадлана состояла в том, чтобы всеми правдами и неправдами задобрить и умиротворить правителя. Литература, посвященная стадланам, – литература об унижении. Чтение этих документов любого превратит в сиониста, потому что вся цель сионизма состояла в том, чтобы избавиться от этой фигуры, избавиться от уязвимости, которая заставляла тебя думать, что такая фигура необходима.

Вы процитировали высказывание Лейбовича о том, что «нами больше не управляют другие». Вы можете как-то связать его с тем, что вы сами не переехали в Израиль? Вами и по сей день управляют…

Да, но есть же два варианта решения еврейского вопроса: один – независимое государство на Ближнем Востоке и второй – эмансипация и принятие гражданства западных демократических стран. Это два разных решения, и до сих пор идет спор, какое из них лучше. Наверное, хорошо, что они оба доступны. Есть знаменитая молитва, которую уже много веков включают в еврейские молитвенные книги. Это молитва за царя, восходящая ко временам Александра Македонского, – именно тогда раввины решили ее создать. По легенде, делегация раввинов специально отправилась в Египет, чтобы встретиться с Александром и сообщить ему, что в еврейских храмах молятся за его благополучие. Что было, конечно, уловкой, потому что на самом деле они хотели попросить его не устанавливать статуи для поклонения: «Мы готовы молиться за вас, но не будем молиться вам». В общем, есть такая молитва за царя. В некоторых американских молитвенниках она переделана в молитву за президента, и помимо просьб о его здоровье и благополучии там есть еще такая строчка: «Пусть он будет к нам добр». Такая вот молитва. Это старая, додемократическая ментальность. Я бы никогда не стал произносить такую молитву. «Пусть он будет к нам добр» – это слова завоеванных, их произносят вместо «приходи к нам и борись за наши голоса». Себя я завоеванным не считаю… Я живу среди неевреев, мы по сравнению с ними меньшинство, но я не считаю, что они нами управляют – я не думаю, что вообще существуют какие-то «они». В этом смысле об американских евреях нельзя сказать, что они живут в изгнании. Сейчас работают оба решения. И в среде американских евреев левого убеждения есть целое антисионистское движение, выступающее в пользу рассеяния и диаспоры. Появилась новая идеология диаспоры. Ключевая фигура здесь Джудит Батлер. У нее только что вышла книга об иудаизме как антитезе сионизму, что-то такое. Я такого рода политикой не занимаюсь, но в силу растущего недовольства официальной израильской линией эта идеология сейчас довольно сильна.

Вы сказали, что никогда бы не произнесли молитву, в которой говорится “и пусть он будет добр к нам”, из чего я заключаю, что какие-то другие молитвы вы произносить готовы.

Видите ли, я неверующий. Я нерелигиозный еврей, который каждую субботу ходит в синагогу – просто чтобы побыть с другими евреями, и я произношу эти молитвы, потому что мы уже многие века их произносим, потому что я нахожусь среди людей, которые их произносят, потому что мне нравится музыка. Но я неверующий. У меня довольно критическое отношение к религии – по тем же причинам, по каким я критически отношусь к некоторым разновидностям идеологии.

Объясните, пожалуйста, свое критическое отношение к религии.

Большинство религий… Думаю, как раз в отношении иудаизма это в меньшей степени правда, чем в отношении других религий, но большинство религий настроены враждебно по отношению к скептицизму и внутренним спорам. Я склонен считать (возможно, это бред), что множество евреев, начиная с Маймонида или даже раньше, верили не в бога, а в традицию, народ, общину, ценность совместной жизни.

Как вы пришли к такому убеждению?

Просто потому, что я с ними живу. (Смеется.) Я даже думаю, что многие раввины не верят в Бога Авраама, Исаака и Иакова. Маймонид был аристотеликом – он мог верить в какой-то далекий перводвигатель или что-то в этом роде, но не в обычного бога. Для него это было дофилософское верование, а вот когда мы достигнем более высокого уровня бытия – может быть, когда придет мессия… Он, похоже, думал, что когда придет мессия, мы все будем сидеть и заниматься наукой. Таково будет завершение истории человечества: люди будут сидеть, учиться и философствовать. И тогда тому, что люди называют религией, придет на смену какое-то философское понимание. На мой взгляд, именно так он и думал.

То есть вы полагаете, что были какие-то умные евреи, которые просто придумали эту историю, историю для народа.

Примерно этими словами Макиавелли пишет о Моисее: очень умный человек, который все это придумал.

И вы согласны с Макиавелли?

Нет, думаю, дело здесь не в уме… Библия – это книга, которая писалась в течение восьмисот лет…

Книги…

Да, набор книг, создававшихся в течение восьмисот лет. Там было много авторов, редакторов, корректоров и переписчиков, каждый из которых то тут, то там вставлял свое слово. Эти книги отражают мудрость – и глупость тоже! – многих, многих поколений. Не было какой-то одной группы умников, которые все это создали. Здесь имело место длительное, очень длительное развитие, и мы можем только фантазировать о том, какие аргументы использовались при создании этого корпуса текстов.

Но само утверждение о том, что существует некая трансцендентная инстанция – нечеловеческая, если не сказать больше, – разве не может сыграть положительную роль в организации общества?

Может. Любое верование может сыграть позитивную роль!

Безотносительно к тому, истинное оно или ложное?

Да. Но отрицательную роль оно тоже может сыграть. Во имя бога совершаются страшные вещи! Даже в Библии есть истории о людях, действующих по указанию бога и творящих дикости. Одна из трудностей, с которой сталкивается еврейская традиция, состоит в том, чтобы понять, что с такими текстами делать.

Как вы для себя решаете эту проблему?

Во-первых, я отношусь к ним критически. То есть если бог требовал именно этого – истребить хананеев – значит, он был неправ! Но раввины, судя по всему, поступали хитрее. Раввины говорили: «Да, бог приказал истребить семь племен ханаанских», но в Библии есть еще и такая строчка: «Пришел Сеннахерим и перенес народ». И раввины заключали: «Мы уже не знаем, кто такие хананеи. Невозможно их найти! Мы по сей день обязаны их убивать, но найти их не можем…» То есть убивать некого, потому что мы не знаем, кто они такие. В религиозной традиции с вещами неправильными поступают именно так, но мне ближе более открытый подход.

Мое первое впечатление от вашей последней книги[11. Michael Walzer. In God’s Shadow. Politics in the Hebrew Bible. Yale University Press, 2012.]состояло в том, что ветхозаветные евреи не слишком интересовались политикой как таковой – она им не нравилась. Но эта нелюбовь к политике присуща не только древним евреям – ее разделяют самые разные люди в современном мире. Чем вы объясняете неприятие политического и чем, на ваш взгляд, это чревато?

Никакого неприятия политики не было. Ну разве что у пророков… Было равнодушие или вера в то, что все в руках божьих, а нам самим есть чем заняться и помимо политики. Сегодня… Больше всего меня поражает то, что я сталкиваюсь с этим феноменом в академической среде, и это, может быть, вам не очень интересно… Я все чаще читаю статьи по политической теории, которые… Дело в том, что я всегда думал, что предметом политической теории является политика, но теперь оказывается, что предметом академической политической теории является политическая теория. Целая армия политических теоретиков сидит и пишет статьи друг о друге. Многие политические теоретики и философы действительно не любят политику – из-за ее общей неприглядности, из-за компромиссов, без которых политики не бывает, из-за того, что она втягивает тебя в битвы, из которых победителем не выйти… В нынешней американской политической теории есть такой проект, он называется «совещательная демократия», в рамках которого совещание и созерцание рассматривается как ключевой аспект демократической политики. Я всегда выступал против этого.

Складывается впечатление, что когда этот тезис формулировался, в соседней комнате сидел Хабермас…

Да. Это американская версия «идеальной коммуникативной ситуации» Хабермаса – американская и поэтому в философском смысле чуть более слабая. Совещание – это то, чем занимаются присяжные, когда выносят решение. Они не могут сказать друг другу: «Слушай, я проголосую вместе с тобой по первому пункту обвинения, а ты проголосуй со мной по второму». Присяжным так действовать нельзя, но именно так действуют в парламентских комитетах и на политических собраниях. Это называется компромисс. Совещаются по поводу приговора; политические дебаты нацелены на компромисс – компромисс, который все воспринимают как временный, компромисс, за которым через год или два вновь последуют дебаты. Вот что такое политика, и такую политику страшно не любят в среде политических теоретиков и философов. Мне политика всегда нравилась. Мне кажется, политика… не буду утверждать вслед за Шелдоном Уолином или Ханной Арендт, что политика – это высшее человеческое призвание, но я убежден, что это чрезвычайно важная часть человеческой деятельности. Когда в этой сфере что-то получается, это огромная радость!

Поясните, пожалуйста, что именно вам так нравится в политике?

Недавно я был в своем родном городе – Джонстауне, штат Пенсильвания; когда-то это был город сталелитейщиков. В 1937 году там прошла «маленькая сталелитейная забастовка» – забастовка среди рабочих мелких сталелитейных компаний. Позже выяснилось, что мэр города и весь городской совет получали деньги от Bethlehem Steel Company. В итоге образовался профсоюз. Я пытался понять, что произошло в этом маленьком городке, – мне удалось попасть туда только в 1944-м. Это был момент, когда люди, которые раньше пребывали в вечной пассивности, не могли сказать за себя ни слова, жили в нищете, в условиях административного произвола и тирании, вдруг ожили! Внезапно объявились таланты: люди, способные сказать речь на собрании, организовать пикет, провести переговоры с полицией… Люди, которые никогда ничего подобного не делали, вдруг преобразились, среди них обнаружились по-настоящему талантливые. Это был прекрасный момент. Если бы мне нужно было определить политику высоким штилем Ханны Арендт, то политическим я бы назвал именно это.

Не кажется ли вам, что неприязнь нынешних теоретиков к политике связана с безразличием, которое испытывает по отношению к этой сфере большинство населения?

Не уверен. Думаю, философы не любят политику по своим причинам. Равнодушие населения… В условиях подлинной демократии граждане и не должны все время проявлять активность и постоянно участвовать в политике – у них есть чем заняться и помимо этого! Но если это реальная демократия и что-то идет не так: если ведется отвратительная война, на которую призывают твоих сыновей, или случается экономический кризис, или какое-то меньшинство подвергается нападению – тогда происходит мобилизация, поднимается недовольство, люди включаются в политику и начинают проявлять активность. Пока это остается возможным, периоды политического бездействия не имеют значения.

Вы не могли бы прокомментировать высказывание, которое иногда приписывают Бисмарку – не знаю, верно или ошибочно: «Если ты любишь сосиски и законы, то лучше тебе не знать, как их делают».

Вероятно, имеется в виду политический торг и неизбежные компромиссы, связанные с принятием политических решений. Да, иногда важно знать, какие уступки были сделаны людьми, которые представляют твои интересы, – хочется знать, благодаря чему в итоге договорились, но в реальности переговоры, скорее всего, пройдут лучше, если никто не будет подслушивать. Это главный аргумент против WikiLeaks.

…и прозрачности в политике.

Да. Определенная прозрачность нужна, но в то же время нужно дать политикам возможность действовать при закрытых дверях. Если что-то пойдет не так, вы все равно потребуете разъяснений на предмет того, что было сделано, – тогда и наступит момент просвещения. Но я думаю, что политическая теория ошибается, когда с пренебрежением относится к торгу и взаимным уступкам как форме политической активности.

И последний вопрос: самое важное, что вы поняли в своей жизни?

(Смеется. Долгая пауза.) Сейчас я работаю над своей последней книгой, то есть над книгой, которая, скорее всего, станет моей последней. Там речь идет о том, что воинственно настроенные левые активисты должны учиться разговаривать с обычными людьми, учиться понимать их убеждения и пристрастия. Мне всегда не нравилась гордость интеллектуалов и академических ученых, поэтому надеюсь, что мне удалось понять, насколько важна для людей, которые читают много книг, особого рода скромность.