Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

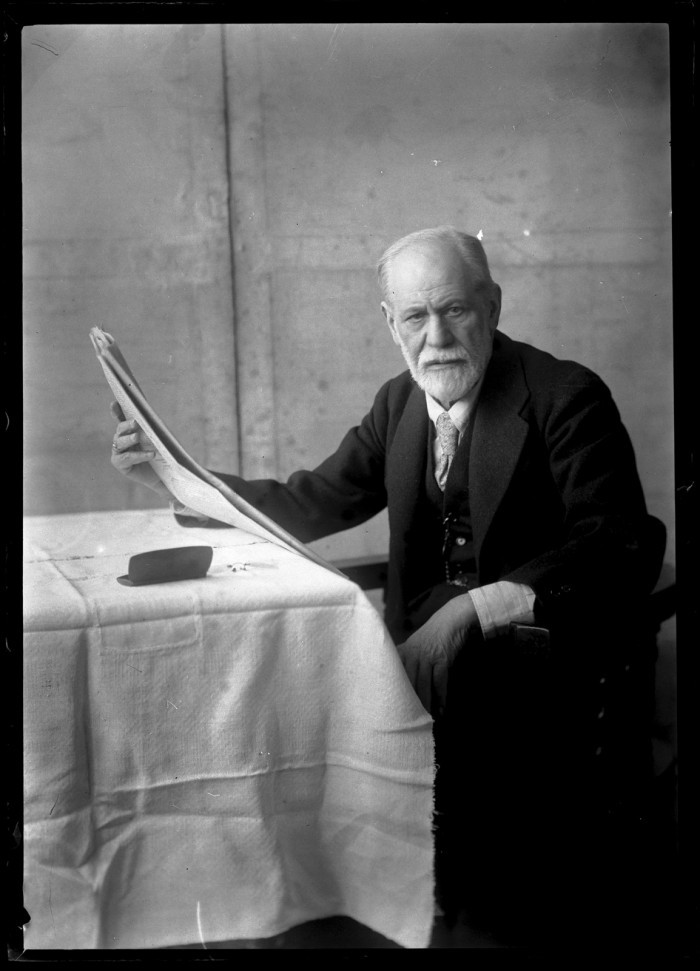

«Был ли Фрейд лжецом?» Фрэнк Чоффи дерзнул поставить вопрос таким образом еще в 1973 году, и с тех пор он сотрясает мир психоанализа. До того все было просто: мы были детьми «Фрейдова века», нас научили поклоняться Зигмунду Фрейду как человеку «абсолютно честному» и «безукоризненно принципиальному» – так описывает его верный биограф Эрнест Джонс. Сколько раз нам это повторяли? Что безудержное стремление к истине помогло ему обнаружить демонов в собственном бессознательном и сбросить многовековой гнет, подавлявший сексуальность, несмотря на «сопротивление» пациентов и нападки со стороны коллег. Именно научная честность заставила его признать свои ошибки относительно фантастических «сцен» инцеста и сексуального насилия, с которыми приходили к нему пациенты, хоть это и нанесло серьезный удар по его профессиональной репутации. Во Фрейде наука сошлась с нравственным чувством ученого, назидательную биографию которого мы не устаем перечитывать: чудесное «лечение разговором» Анны О., расхождение с Йозефом Брейером по вопросу сексуальности, путь одиночки в пустыне, болезненный отход от «теории патогенного соблазнения», героический самоанализ, отказ от переноса к Вильгельму Флиссу, стоицизм перед лицом критики со стороны коллег.

Все это мило, но сейчас мы знаем, что все это лишь обширная «легенда» (Генри Элленбергер). Историки психоанализа один за другим показали, что все было не так, как рассказывали нам Фрейд и назначенные им биографы. «Лечение разговором» Анны О. не было «огромным терапевтическим успехом», как впоследствии выражался Фрейд. Брейер вовсе не отрицал роль сексуальности при неврозах. Фрейд не находился в интеллектуальной изоляции, как он любил говорить, и реакция коллег поначалу была весьма комплиментарной. Более того, многие из них – в первую очередь его друг Флисс – живо интересовались сексуальностью, в том числе детской. Неправда и то, что пациенты вдруг начинали рассказывать Фрейду ложные воспоминания о сексуальном соблазнении в детстве; на самом деле сам Фрейд выпытывал у пациентов такие перверсивные сцены, несмотря на их отчаянные протесты. Фрейд нам лгал, и верить ему мы больше не могли. Началась эпоха подозрений. Внезапно исследователи стали подмечать, что он выдавал элементы самоанализа за «объективные» наблюдения, скрывал свои источники, датировал отдельные наблюдения задним числом, иногда приписывал пациенту в качестве «свободной ассоциации» собственные выдумки, преувеличивал успех лечения, клеветал на критиков. Кто-то даже предполагал – в высшей степени lèse majesté, – что Зигмунд изменял жене с ее сестрой Минной. Защитники психоанализа негодуют и называют все это бульварщиной, паранойей, наветом, но они явно упустили инициативу.

Но одно дело – разбираться, как сильно Фрейд переписывал историю, и совсем другое – понять его мотивы. С чего вдруг основателю психоанализа понадобилось все это вранье? Только чтобы прихвастнуть? Из детского желания доказать, что он самый первый и самый умный? Или это тонкая маркетинговая стратегия? Ради усиления культа своей личности внутри созданного им же движения? Вышедшая в 1993 году на голландском книга «Казус Фрейда: рождение психоанализа из лжи» историка Хана Израэльса хороша уже тем, что дает на все эти вопросы простой ответ. Фрейд, утверждает Израэльс, был настолько уверен в своих первых теориях, что публично хвастался терапевтическими успехами, которых еще не добился. А когда успехов не обнаружилось и теории пришлось пересмотреть, Фрейд оказался перед необходимостью объяснить, почему он отошел от них, не называя настоящей причины – иначе ему пришлось бы признаться в научном подлоге. Как ребенок, которого застали с поличным, он начал врать еще больше, обвиняя окружающих, что это они врут. Во всем виноват этот ханжа-викторианец Брейер, скрывший от него «любовный перенос» Анны О. и его катастрофические последствия. Или же виноваты пациентки, рассказывавшие ему всякие небылицы о своих отцах. Создавая таких козлов отпущения, Фрейд мог даже позволить себе выдавать свои поражения за победы. В конце концов, разве не он сам сумел отыскать тайную мотивацию всей той неправды, которую ему говорили? Так родился миф о герое.

Фрейд, вероятно, начал прибегать к обману в самом начале своей карьеры, еще до возникновения психоанализа. В этой связи Израэльс с новой – и весьма неприятной – стороны рассматривает так называемый «кокаиновый эпизод», первое крупное фиаско в профессиональной биографии Фрейда. В статье, вышедшей в июле 1884 года, Фрейд расхваливает новый препарат и рекомендует лечить им столь разные заболевания, как расстройство пищеварения, морскую болезнь, неврастению, лицевые невралгии, астму и импотенцию. Опираясь на информацию, опубликованную в американских медицинских журналах, он также рекомендует кокаин при лечении морфийной наркомании и даже утверждает, что успешно вылечил одного пациента: «В начале лечения пациент ежедневно употреблял 3 дг cocainum muriaticum перорально, но через десять дней смог обходиться и без кокаинового лечения».

В марте следующего года Фрейд снова рассказал об этом случае в докладе перед Венским психиатрическим обществом, а еще через несколько месяцев опубликовал его в виде статьи. В ней говорилось о том же пациенте, однако, как ни странно, продолжительность лечения, дозировка кокаина и способ применения изменились. Теперь пациент «употреблял 0,40 г кокаина в день, и на 20-й день зависимость от морфия была преодолена. При этом привыкания к кокаину не произошло; напротив, был зафиксирован явный рост неприязни к кокаину… Я могу без колебаний рекомендовать применение кокаина для снятия подобного абстинентного синдрома посредством инъекций дозой 0,03–0,05 г, причем эту дозу можно без страха повышать».

Пациент Фрейда был большой счастливчик, потому что когда Фридрих Альбрехт Эрленмейер, признанный специалист в лечении морфинизма, опробовал этот метод на своих пациентах, положительных изменений не наблюдалось. Хуже того, Эрленмейер прямо указал на опасные последствия привыкания к кокаину. Доктор Фрейд, писал он, добавил к морфию и алкоголю «третью беду человечества – кокаин». Это была пощечина на весь свет. Фрейду пришлось отвечать. В новой статье он заявил, что Эрленмейер получил иной результат, потому что вводил кокаин подкожно, а не предписывал его пероральный прием, как советовал Фрейд. По всей видимости, никто тогда не указал ему, что сам Фрейд с большим энтузиазмом рекомендовал именно такой способ применения в статье 1885 года. После этого Фрейд «забыл» компрометирующую его статью и больше никогда не включал ее в список своих публикаций. За исключением нескольких завуалированных намеков в «Толковании сновидений», где он обвинял пациента в употреблении кокаина вопреки его рекомендациям, Фрейд больше никогда публично не касался этой темы.

И на то есть причина. Как было установлено в начале 50-х в статье Зигфрида Бернфельда и биографии Джонса, которому Анна Фрейд предоставила переписку Фрейда с Мартой Бернайс времени их помолвки (те самые знаменитые засекреченные Brautbriefe), в реальности все было именно так, как предсказывал Эрленмейер. Пациентом Фрейда был не кто иной, как Эрнст фон Флейшль-Марксов, его коллега и друг, употреблявший морфин из-за крайне болезненной невромы после ампутации нескольких пальцев. Курс детоксикации начался в мае 1884 года и закончился полным провалом. Меньше чем через неделю после начала лечения, как пишет Джонс, Фрейд и его коллеги Оберштейнер и Экснер обнаружили Флейшля на полу «почти без сознания от боли». Флейшль в итоге не перестал принимать морфин, зато после кокаиновых инъекций, прописанных Фрейдом в январе 1885 года в качестве обезболивающего, стал делать себе еще и инъекции кокаина, причем «в огромных дозах» (1 грамм в день). К июню у Флейшля развилась «белая горячка, ему казалось, что по его коже ползают змеи», и его пришлось отправить к родным в деревню. Он умер через шесть лет, будучи зависимым и от морфина, и от кокаина.

Если судить по биографии Джонса, можно решить, что это была трагическая ошибка, из-за которой Фрейд очень переживал (вот, например, как всегда симпатизирующий Фрейду Джонс объясняет, почему тот отрицал использование игл: это «было вызвано не чем иным, как чувством вины»). При этом до настоящего времени ни у кого не было доступа к письмам, на которые опирался Джонс, из-за строгих цензурных ограничений, установленных Архивами Зигмунда Фрейда. Книга Израэльса восполняет этот пробел. По счастливой случайности, столь редкой для исследователя, он натолкнулся на копии почти трехсот писем из Brautbriefe – они завалялись в ящиках Sigmund Freud Copyrights, коммерческого отделения империи Фрейда. Обнаруженная им история, как и следовало ожидать, куда более запутанная и странная, чем в версии Джонса.

Джонс старательно избегает упоминания того, что на момент написания своей первой статьи о кокаине в середине июня 1884 года у Фрейда уже не могло быть никаких иллюзий относительно успешности лечения, которое он преподносит читателям в качестве успеха. Лечение началось 7 мая 1884 года, и хотя первые пару дней результаты казались хорошими, уже 12 мая Фрейд пишет: «У Флейшля все так печально, что успех кокаина совершенно не радует». Кокаин, который Флейшль принимал «беспрерывно», не спасал его от невыносимой боли и «приступов», приводивших его в почти бессознательное состояние. Интересно, что Фрейд пишет дальше: «Принимал ли он морфин в момент одного из приступов, я не знаю. Он это отрицает, но морфинисту… верить нельзя». 20 мая, когда ни боль, ни симптомы абстиненции никуда не делись, врач Теодор Бильрот провел еще одну операцию на культе и порекомендовал Флейшлю «принять значительную дозу морфия… и сколько тот получил инъекций, он сам не знает» (письмо от 23 мая). Месяц спустя Фрейд тоном победителя заявляет в своей статье, что «через десять дней пациент смог обходиться вообще без кокаина», забыв упомянуть, что лечение при этом потерпело полную неудачу!

Вскоре Флейшль снова начинает принимать кокаин, если он вообще прекращал это делать. 12 июля, вскоре после публикации статьи, Фрейд вскользь замечает в письме, что тот принимает кокаин «регулярно». 5 октября Фрейд пишет: «Интересно, что он [Флейшль] получил письмо от крупного производителя “Мерк” в Дармштадте, который, обратив внимание на потребление им большого числа коки, попросил оценить ее ценность и воздействие». Сравним это с тем, что Фрейд сказал, выступая перед аудиторией пять месяцев спустя, на лекции в марте 1885 года: «Привыкания к кокаину не произошло; напротив, был зафиксирован явный рост неприязни к кокаину». Теперь понятно, почему Джонс, пересказывая этот отрывок, почувствовал (бессознательную?) потребность вставить в скобках такое оправдание: «Это было до того, как Флейшль начал страдать от кокаиновой зависимости».

Больше всего в этой истории шокирует не то, что Фрейд беспардонно врет, а то, что он, похоже, даже не обращает на это внимания. Как отмечает Израэльс, он продолжал считать лечение Флейшля успешным, несмотря на все свидетельства об обратном. На третий день после операции Бильрота Фрейд пишет Марте: «До операции он [Флейшль] отлично обходился кокаином. Так что кокаин прекрасно выдержал это испытание» (23 мая 1884 г.). И даже когда зависимость Флейшля стала очевидной, Фрейд упрямо отказывался признавать свою ошибку: «С тех пор как я дал ему кокаин, он смог подавлять обморочные состояния и научился лучше себя контролировать, однако он принимал его в таких невозможных количествах… что в итоге получил хроническую интоксикацию» (26 июня 1885 г.). Иными словами, сам больной и сорвал эксперимент. Такое полнейшее безразличие к реальности поражает воображение и заставляет вспомнить о феномене, который сам Фрейд позже описывал как «всемогущество мысли». Очевидно, Фрейд был настолько убежден в правильности своей теории, что был готов подправлять факты, которые ей не соответствовали.

Таким образом, становится все труднее свести фрейдовское вранье к циничному научному подлогу ради продвижения или защиты своей карьеры. В конце концов, его статьи читали его же коллеги и старшие товарищи: Брейер, Экснер, Бильрот и Оберштейнер, которые были непосредственными свидетелями провала в лечении Флейшля. Фрейд, должно быть, убедил самого себя в воображаемом успехе, иначе бы он не стал столь упорно нарываться на критику с их стороны. То же самое можно сказать и по поводу его ответа Эрленмейеру: как пишет Израэльс, он безумно рисковал, когда врал столь неприкрыто, ведь любой – особенно Эрленмейер – мог опровергнуть его ложь цитатой из его же статьи. Даже если допустить, что это был мастерский блеф, следует признать, что за ним стояла непоколебимая вера в магию слова. Неудивительно, что Фрейд стал теоретиком воображения, исполнения желаний и первичного нарциссизма: он сам отличался большой склонностью выдавать свои видения за теории и подкреплять их выдуманными клиническими данными.

Израэльс всюду находит у Фрейда это магическое поведение и считает его ключом к мифическому рождению психоанализа. Официально Фрейд называет рождением психоанализа тот день, когда Брейеру удалось погасить истерические симптомы у пациентки Анны О., заставив ее рассказать о травматических событиях, которые их изначально вызвали. Израэльс, как и многие его предшественники, опровергает эту версию. На самом деле, как мы знаем из письма Фрейда к невесте, Брейер прервал лечение Анны О., потому что жена стала ревновать его из-за чрезмерного интереса к пациентке. После этого он поместил Анну О. в частную клинику, где у нее наблюдались те же истерические симптомы, что и раньше. Она трижды обращалась в клиники с 1883 по 1887 год, но улучшение ее состояния фиксируется лишь в конце 1880-х, и «лечение разговором» никак этому не способствовало. Что не помешало Фрейду врать об успешности метода его друга Брейера начиная с 1888 года, когда еще ничто не указывало, что Анне О. станет лучше, а сам он при этом еще ни разу не применил катартический метод на собственных пациентах. В энциклопедической статье, которую Израэльс не цитирует, но которая льет воду на его мельницу, Фрейд так описывает «метод» Брейера: «Этот метод нов, но он ведет к успеху в лечении [Heilerfolge], которого нельзя достичь другими средствами».

И снова Фрейд выдавал желаемое за действительное и заявлял о несуществующих успехах. И снова ему пришлось переписывать историю из-за того, что хвастовство оказалось безосновательным. Разочаровавшись в катартическом методе, Фрейд порвал с Брейером вскоре после публикации «Исследования истерии». Но как он должен был объяснить такой разворот, если метод показал блестящие результаты? Решение – каким его видит Израэльс – состояло в том, чтобы признать результаты незначительными и обвинить в этом Брейера, который якобы отказывался признавать роль сексуальности в этиологии истерии. Это было откровенной (а значит, иррациональной) неправдой, потому что каждый мог прочитать, что пишет Брейер в «Исследовании истерии»: «Думаю, не будет преувеличением сказать, что абсолютное большинство острых неврозов у женщин происходит из супружеской постели… Пожалуй, стоит снова повторить, что сексуальный фактор с большим отрывом является самым важным при развитии патологических феноменов».

Но Фрейд пошел дальше. В работе «К истории психоаналитического движения» и в «Автобиографии» он пишет, что Брейер внезапно прекратил лечение Анны О., когда понял, что «у девушки вдруг возникло состояние “перенесенной любви” к нему». (В частных беседах Фрейд даже рассказывал экстравагантную историю о том, что она имитировала роды во время истерического припадка.) Он, правда, намекал, что его слова являются «реконструкцией» событий на основе брошенных вскользь замечаний Брейера. Насколько мне известно, Израэльс первым заметил, что Фрейду не требовалось «реконструировать» события, так как он знал все с самого начала – по крайней мере, их истинную суть, а именно влюбленность Брейера в свою пациентку. Таким образом, Фрейд утверждает, что Брейер скрыл истину не только от читателей, но и от своего младшего коллеги, что освобождает его от соучастия в фабрикации рассказа о «лечении разговором» Анны О. (Фрейд, разумеется, знал, что Брейер постесняется ему возразить, так что тут он хотя бы не рисковал.)

Аналогичный сценарий Фрейд задействовал в отношении своей злополучной «теории соблазнения». В лекции от 21 апреля 1896 года «Об этиологии истерии» он высказывает предположение, что симптомы истерии следует увязывать с сексуальными травмами в раннем детстве, и четко заявляет, что «примерно в 18 случаях истерии я смог обнаружить такую связь в отношении каждого симптома и, когда позволяли обстоятельства, подтвердить это успешным лечением». Похоже, «обстоятельства» ни разу этого не позволили, так как две недели спустя Фрейд признался Флиссу, что «ни один из курсов лечения не завершен». А в своем знаменитом письме с покаянием от 21 сентября 1897 года он объясняет другу, что одной из главных причин, по которой он усомнился в своей теории, было «постоянное разочарование в моих попытках довести хоть один анализ до реального завершения». Но поскольку было невозможно объяснить, почему он отказался от теории соблазнения, не рассказав правду о своих знаменитых «успехах в лечении», Фрейд старался не делиться своими сомнениями с коллегами. Лишь в 1914 году, после 17 лет увиливаний, он наконец публично признал свою ошибку относительно «сцен соблазнения». Не упомянув при этом никаких провалов в лечении и того, какую роль они сыграли в его отказе от теории. Нет, Фрейда сбивали с толку «сообщения [Berichte] моих пациентов, которые связывали свои симптомы с пассивным сексуальным опытом в первые годы жизни», и лишь многим позже он понял, что это были фантазии, являвшиеся выражением «детской сексуальности».

Эта история давно стала одним из столпов легенды о Фрейде, но Израэльс без проблем показывает, что с фактами она никак не соотносится. Фрейд весьма подробно описывает в своих статьях, как он заставляет своих пациентов признать подлинность сцен, которые он выдвинул в качестве предположения; ни о каких спонтанных признаниях в сексуальных домогательствах речь идти не может. Более того, быстрое или спонтанное признание противоречило бы самой теории, поскольку Фрейд объяснял истерию подавлением воспоминаний о детских сексуальных травмах: «Пациенты ничего не знали об этих сценах до начала анализа. Как правило, они возмущаются, когда мы предупреждаем их, что такие сцены могут всплыть. Они начинают воспроизводить их только под сильным давлением в ходе лечения». Любой, кто был знаком со статьями Фрейда того периода, не мог не заметить ложность его более поздних оправданий. Его подтасовка настолько груба и беспардонна, что невольно задаешься вопросом, на что он вообще рассчитывал, прибегая к ней. Уж не поверил ли он в собственные небылицы?

Разоблачения Израэльса педантичны, безжалостны, убийственны. Даже если в своем изобличающем пылу он порой (редко) несправедлив к Фрейду, в целом эта книга не оставляет никаких сомнений относительно ответа на вопрос Чоффи: да, Фрейд был закоренелым лжецом, который, без всяких сомнений, переписывал прошлое, чтобы избежать неприятностей. Это наблюдение, очевидно, касается не только его биографии. Психоанализ вообще, в отличие от современной экспериментальной науки, зиждется на «наблюдениях», которые в силу медицинской тайны недоступны другим исследователям (если только пациент сам не становится аналитиком) и, соответственно, не могут создать консенсус, основанный на возможности повторить эксперимент (разве что путем клонирования аналитика). Поэтому для психоанализа крайне важно, чтобы свидетель, сообщающий об этих «наблюдениях» – то есть сам аналитик – заслуживал доверия. Лакан открыто признавал, что это роднит психоанализ с домодерными практиками вроде алхимии, требовавшими от человека, который ими занимался, «чистоты души». Но если мы больше не верим в чистоту души Фрейда, что остается от психоанализа? Неслучайно психоаналитики громко возмущаются каждый раз, когда порядочность Фрейда ставится под сомнение – даже если речь идет всего лишь о шалостях со свояченицей, – ведь если нет консенсуса относительно личности первосвидетеля, то вся конструкция рушится.

Но покончили ли мы с «казусом Фрейда», даже уличив его во лжи? Израэльс описывает Фрейда как мастера борьбы за выживание, элегантно выдававшего свои врачебные неудачи за научные прорывы. Но при такой интерпретации остается без внимания необычайно инфантильный и нарочито мифотворческий характер его лжи, который отмечает и сам Израэльс. Возможно ли, что человек, который так легко закрывал глаза на реальность, отказался от своих ранних теорий, потому что они не подтверждались фактами? Мне кажется, что Израэльс тут слишком полагается на модель научной «фальсификации» и регулярно осуждает Фрейда за отход от нее. Правда же состоит в том, что Фрейд с самого начала знал, что Флейшль, Анна О. и другие восемнадцать его пациентов не поправились, но все равно без колебания строил величественные теории на несуществующих основаниях. Так почему отсутствие успехов в лечении впоследствии заставило его отказаться от теорий, хотя раньше никак не помешало их выдвинуть? Гораздо более вероятно, что отрекся он от них по той же причине, по какой ранее принял: потому что у него появилась новая, более совершенная теория. Скажем, еще до катартического метода Фрейд интересовался теориями Шарко и Жане об освобождении от травматических воспоминаний под наркозом. Аналогичным образом, перед тем как отказаться от теории соблазнения, он уже заигрывал с биогенетической гипотезой Флисса о младенческой сексуальности и рассуждал об истоках запрета инцеста. Вопреки утверждениям Израэльса, результаты лечения Фрейда (или Брейера), вероятно, не играли решающей роли – ни позитивной, ни негативной – во всех этих теоретизированиях. Ими можно объяснить позднейшие отговорки и недомолвки Фрейда, но не рождение самого психоанализа.

В каком-то смысле ситуация сразу и гораздо хуже, и гораздо безобиднее по сравнению с тем, что говорит Израэльс: несмотря на позитивистскую риторику Фрейда, психоанализ с самого начала был совершенно спекулятивной (чисто «метапсихологической») дисциплиной, в которой факты играли в лучшем случае вспомогательную роль. Поэтому чтобы разоблачить его «главную ошибку», психоанализ, недостаточно доказать, что Фрейд говорил неправду о ходе лечения. Для этого надо вслед за Генри Элленбергером и Фрэнком Салловэем реконструировать теоретический контекст, из которого Фрейд черпал вдохновение и который один может объяснить, почему он так часто принимал свои измышления за реальность – а кроме того, почему он так легко убеждал в своей правоте всех остальных.

Мы ведь едва не забыли, что пациенты и коллеги Фрейда с легкостью верили в его ложь, даже самую (для нас) отъявленную. Именно это и надо объяснить, чтобы понять невероятный культурный успех психоанализа: почему все купились на вранье? Почему для столь многих людей в ХХ веке это стало реальностью? Вероломство Великого Лжеца – недостаточное объяснение того, что фрейдовские сказки превратились в истину. Израэльс описывает, как Фрейд искажал факты о том, что происходило в его приемной, как будто речь идет о химике или физике, который подделывает результаты эксперимента. Таким образом, без внимания остается тот факт, что люди, с которыми имеют дело врачи и психологи, не атомы и не молекулы: тем-то безразлично, что за теории мы о них строим, а вот люди на теории о себе реагируют, либо принимая их, либо отвергая. Так получилось, что пациенты Фрейда по большей части считали его теории вполне приемлемыми – настолько, что трудно даже утверждать, не пускаясь в дальнейшие оговорки, что Фрейд говорил неправду о своем клиническом «материале». Даже бедняга Флейшль был как будто искренне убежден, что кокаин ему помогает: когда производитель препарата – компания «Мерк» – обратился к нему с письмом, предполагая, что он использует его ради эксперимента, он не стал их разубеждать и любезно предоставил соображения своего коллеги доктора Фрейда. (В итоге «Мерк» опубликовал статью, в которой эти соображения приписываются Флейшлю!) Аналогичным образом, когда Фрейд начал применять «метод» Брейера на своих пациентках Эмме фон Н. и Сесилии М., они с готовностью подтвердили его теорию и в изобилии обнаружили у себя «травмы» (в случае Эммы фон Н. – почти сорок травм за девять дней). Когда же Фрейду захотелось найти воспоминания о соблазнении в младенческом возрасте, его пациенты – по крайней мере, те, кто не ушел сразу, хлопнув дверью, – с радостью ими поделились. (Притом что порой трудно разобраться, где реконструкции Фрейда, а где «подлинные» переживания пациентов, письма Флиссу расставляют все по местам.)

Соответственно, остается сказать лишь одно, что Израэльс и делает: эти «воспоминания», «сцены соблазнения» (а потом и «фантазии») не были спонтанными – они были продуктом теорий Фрейда, его герменевтической заносчивости, хюбриса. Это совсем не то же самое, что считать их выдумкой, чем-то несуществующим. Факт состоит в том, что эти теоретические выдумки действительно превращались в правду в кабинете доктора Фрейда, потому что его пациенты с радостью принимали его «выводы». Недальновидно было бы называть подобную фабрикацию «психической реальности» ложью: в царстве психотерапии, как и в человеческих делах вообще, такое совместное конструирование реальности неизбежно и нормально. В этой сфере невозможно обнаружить факты – там одни артефакты. В конечном счете, если психоанализ и нужно критиковать, то не за то, что он сам же и создает данные, на которые опирается, – как и не за то, что он сам создает реальность, которую силится описать. Критиковать его следует потому, что он отказывается это признавать и пытается скрыть свои махинации.

© London Review of Books, 13 апреля 2000 г.