Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

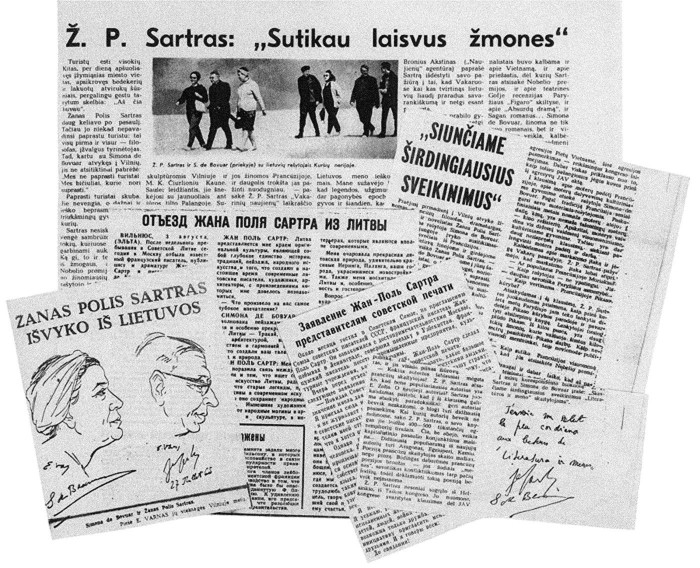

Я об этих фотографиях писал почти двадцать лет назад, когда многие из сегодняшних источников были недоступны. Кроме того, тогда мне было важно что-то понять, изучая только фотографии Антанаса Суткуса, на которых отображен визит Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар в Литву с 26 июля по 3 августа 1965 года. За это время изменилось мое отношение к письму и в мои руки попали материалы, которые могли повлиять на мой взгляд, однако мне не хотелось менять сам подход: писать о фотографии, пытаясь сопоставить свои впечатления с рациональным, основанным на источниках подходом, поэтому часть старого текста смогла перекочевать и сюда (главным образом та, что касается самих фотографий и, пожалуй, моего отношения к Сартру).

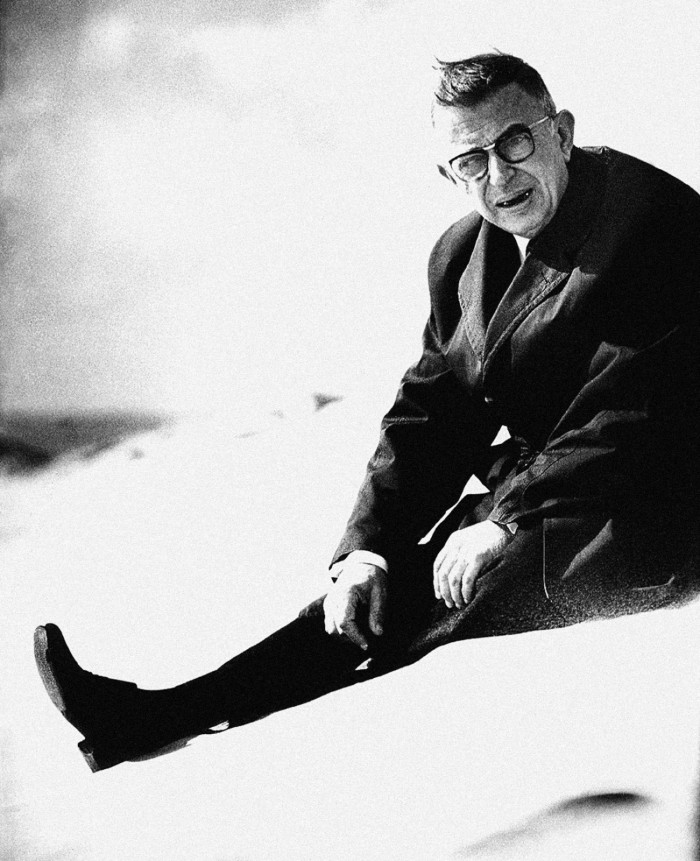

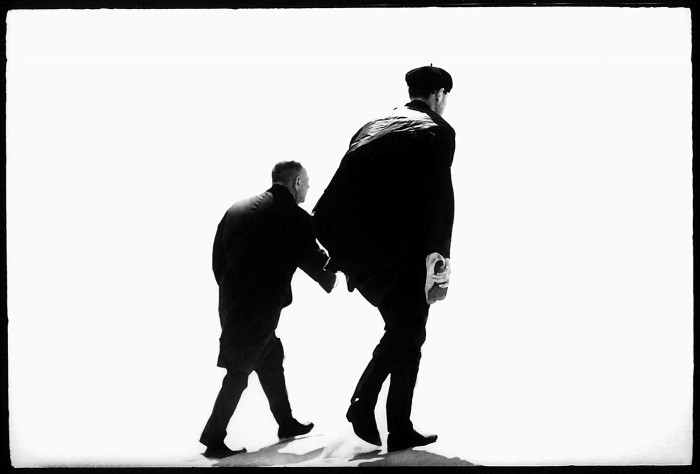

Одним словом, мой тогдашний текст начинался с воспоминания. Речь шла о каталоге, где я увидел фотографии, которые считал утраченными для своей памяти: пожилой человек, ссутулившись, идет по направлению к белой горе, сложив руки за спиной. Возможно, потому что снимок мне очень нравится, у меня сложилось впечатление, что это последняя фотография Сартра. Сартр был как иллюстрация к своим высказываниям: если бытие не наваливается на тебя, как дикий зверь, то это значит, что ты находишься вне бытия. Позднее в пустыне Гоби, стилизуя фотографию Сартра, я попросил старика монгола сложить руки за спиной и уходить в гору не оглядываясь. И сфотографировал. (На снимке видно, что старый жулик косится назад.) Вернувшись в Ригу, я приложил немало усилий, чтобы найти «последнюю» фотографию Сартра, но так и не нашел. Когда я почти уже смирился с мыслью, что я все это придумал, мне неожиданно попался на глаза каталог выставки, на обложке которого красовалась фотография, та самая. Рядом было написано: «The photographs are exhibited for the first time». А над картинкой черными буквами по черному: «Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir», и белыми, немного меньшими, курсивом – «Antanas Sutkus»1. «Белая гора» оказалась просто Куршской косой.

Вскоре после этого я отыскал Антанаса Суткуса для разговора о том, как он фотографировал Сартра. Учитывая, что в советское время визит гостей с Запада – к тому же в данном случае это были совершенно особые гости с Запада – был невозможен без строгого контроля КГБ, чуть ли не первый вопрос, который я задал Суткусу, был о том, как так получилось, что визит Сартра и Бовуар снимал именно он. Тот же вопрос ему позднее задавали Ангелика Лизиус и Мелани Ринг в интервью, опубликованном в качестве предисловия к альбому Антанаса Суткуса «Sartre & Beauvoir: Cinq jours en Lituanie» (2005). В обоих разговорах Суткус почти слово в слово повторил одно и то же: «Я тогда работал в газете Literatūra ir menas (“Литература и искусство”), документировал литовских писателей в их поездках. Почетных гостей должен был сопровождать лауреат Ленинской премии, председатель Союза писателей Литвы Эдуардас Межелайтис с женой и сыном и писатель Миколас Слуцкис. Я тогда дружил с Миколасом, он сказал мне, что у него в машине есть свободное место, и предложил поехать с ними». Таким образом в тщательно отобранной группе вместе с Межелайтисом, который за свою поэму «Человек» получил высшую в то время со-ветскую премию, и видным романистом Слуцкисом оказался 26-летний фотограф. Конечно, кто-то должен был следить за Сартром, и всем было примерно ясно, кто это был, по меньшей мере относительно себя. «Это не мог быть Межелайтис, и его семья тоже, Слуцкис не мог быть, а тем более я. Потому что я себя знаю», – говорит Суткус.

В том, что Сартра и Бовуар в Литве сопровождают «слышащие уши», ни у кого в компании писателей сомнений не было; Суткус дает понять, что о политике поэтому никто не говорил, зато много говорили о литературе. Это было время самиздата и «Иностранки», литовцы читали на польском, и Сартр мог быть удивлен, что какой-то молодой литовский фотограф увлеченно говорит о Джойсе и других западных писателях. «Мы друзья, которые хотят понять», – сказал Сартр, и само слово «друзья» уже свидетельствует о том, что Сартр не хотел понимать ничего. Он то и дело приставал к советским писателям с вопросом, почему колхозники в сельских домах культуры не играют «В ожидании Годо». «Нет, я просто не могу найти никакого объяснения тому, что такой прогрессивный, левый писатель, друг всего угнетаемого человечества и выразитель его страданий, как Франц Кафка, умерший тридцать восемь лет назад, совершенно не известен советским людям, защитникам мира и человечности, борцам за справедливое будущее, братьям всех угнетенных мира», – сказал Сартр в 1962 году в беседе с московскими интеллигентами.

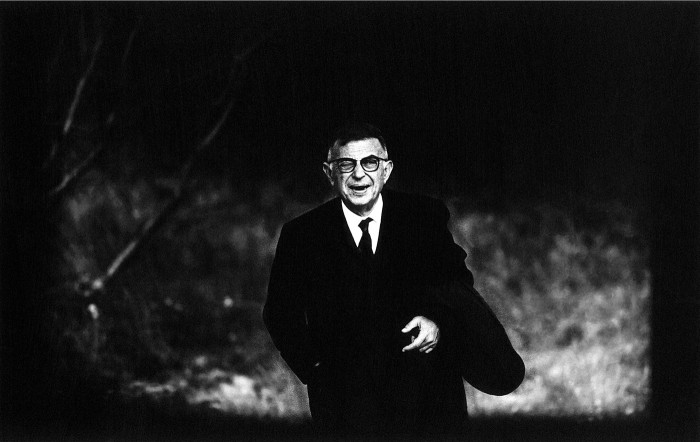

По рассказу Суткуса, в самом конце визита после многочисленных разговоров о современной литературе Сартр спросил его: «Так что ты пишешь – прозу или поэзию?» – «Я даже любовные письма не пишу, я – фотограф». Сартр, говорит Суткус, «схватился за голову: он позволял себя снимать только одному фотографу»2. Анри Картье-Брессону.

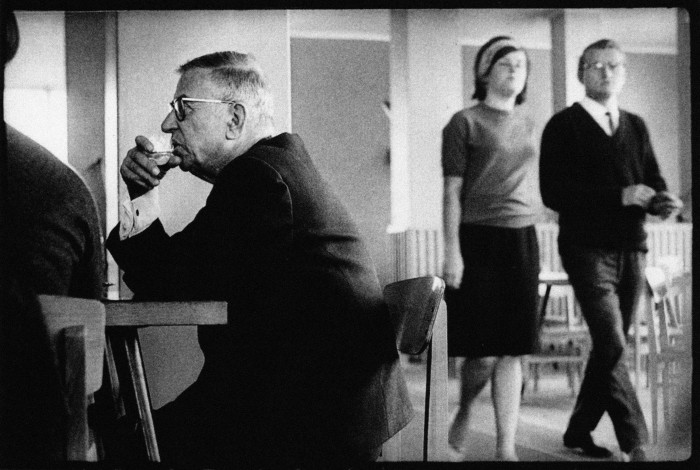

На фотографиях Брессона Сартр очень статичен, он очевидно позирует. Литовские снимки совсем другие. Моментальные фотографии Суткуса настолько хороши, что во Франции их иногда публиковали именно за подписью Брессона. Ино-гда под ними стояла подпись «ТАСС», а порой не стояло ничего. Только после 1991 года Суткусу удалось доказать, что автор этих фотографий именно он.

«Единственное, что меня удивляет, когда я гляжу на эти фотографии, – это то, что я в те годы мог их снять. Теперь бы я этого не смог». В 1965 году у Антанаса Суткуса родился сын. Судя по снимкам Сартра, Суткус в ту последнюю неделю июля был в зените своих сил. У него была одна почка, операция по пересадке была сделана через год после отъезда Сартра. В молодости человек ближе всего к смерти: чтобы избежать высылки, Антанаса и его мать одновременно с собой хотел застрелить его отец, но брат отца отговорил: «Спрячут, времена меняются, леса в Литве большие…» Отец должен был на каком-то собрании коммунистов говорить речь, и он сказал деду: «Я им такую речь покажу»… И застрелился.

Мне и в голову не могло прийти, что Сартра со своим «диким зверем бытия» на спине фотографировали в Литве – может быть, еще и потому, что Сартр, по моему мнению, вообще не должен был оказаться в Литве. Даже услышанные краем уха рассказы о левизне Сартра в моем представлении не перемещали его дальше парижских кафе или улиц во время беспорядков французских студентов: в конце концов, после оккупации Чехословакии 1968 года он в Советском Союзе был «закрыт», и это было задолго до того, когда я открыл его пьесы и «Слова» – две редко встречающиеся книги, которые успели выпустить в период его советских симпатий.

В 1965 году в Литву никакие иностранцы особо не ездили, если не считать «прогрессивных литовцев» и туристов из соцстран, а также африканских студентов из университета Патриса Лумумбы в Москве. В июне того года Литва одновременно с Латвией и Эстонией торжественно отмечала 25-летие включения этих стран в состав СССР. В тот же год на экраны вышел фильм режиссера Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать», в котором снялись по одному актеру из других балтийских республик (латышка Вия Артмане, эстонец Бруно Оя) и в котором впервые были выведены литовские партизаны, боровшиеся в послевоенные годы против советской власти. В этом же 1965 году в Вильнюсе проходил фестиваль «Весна поэзии», конкурс молодых литераторов, конкурс бальных танцев «Янтарная пора» и был открыт самый современный кинотеатр в Литве, который так и назывался – «Литва». Так сказать, ничего, ровным счетом ничего не предвещало внезапного появления здесь Жан-Поля Сартра и Симоны де Бовуар.

Этот визит, не имевший особого значения для Бовуар и Сартра, литовскую интеллигенцию буквально ошеломил, потряс – до того, что многие из еще живых участников этого события вспоминают о нем до сих пор. По словам Слуцкиса: «Для многих визит Сартра все еще остается сенсационным событием и тайной. Может, Литва и не такая провинциальная, как кажется, раз в ней гостит один из величайших интеллектуалов». Слуцкис с гордостью пишет, что журналисты спрашивали его и Межелайтиса, почему Сартр приехал в Литву, а не, скажем, на Украину или в Киргизию? И сам отвечает: «В то время Литва славилась не только своей графикой, поэзией, кино, музыкой, архитектурой и фотографией. Молодые русские литераторы, которых знали на Западе, такие как Вознесенский, Рождественский, Аксенов и другие, приезжали в Вильнюс искупить вину (pour se faire pardonner leurs péchés). Даже несмотря на то, что Литва была частью зоны запрета и ограничения, у нее получилось объединить (сохранить, отвоевать, даже не знаю как сказать) свободу искусства, несравнимую с другими республиками»3.

Таким образом, литовцам, скорее всего, казалось, что визит французских знаменитостей как бы свидетельствовал, что Литва среди советских республик – особая, несмотря на то, что с 1962 по 1966 год Сартр побывал в Советском Союзе десять раз, и иногда его визиты длились по несколько недель: Киев, Ялта, Одесса, Тбилиси, не говоря уже о Москве и Ленинграде. В 1964 году он также побывал в Эстонии, и без своего Сартра осталась одна только Латвия, несмотря на то, что Рига, в отличие от столиц соседних республик, была открыта для иностранцев еще с 1960 года. Вообще, радоваться пребыванию французских писателей в Литве особых причин не было: например, «французским дипломатам, работающим в Москве или даже в Ленинграде, французское правительство не разрешало официально посещать аннексированные балтийские республики. Их пребывание там означало бы признание аннексии, тогда как Франция ее никогда не признавала»4. Хотя визит пары философов в страны Балтии означал признание этой оккупации de facto, возможность посетить Каунас и другие места Литвы, которые рядовым иностранным туристам посещать не разрешалось, должна была создать впечатление, что советская страна открыта для иностранцев.

Тем временем Слуцкис продолжал размышлять, что для литовцев означал визит философовписателей: «Он промелькнул как метеор, о котором все еще долго говорили, гадая, что это было. Случайность? Продолжение культурных отношений между Литвой и Францией? А может быть, туристическое любопытство направило знаменитых людей в неизвестную, находящуюся в “серой” европейской зоне страну. Все происходило экспромтом, и в это почти невозможно поверить, вспоминая бюрократические обычаи того времени. С уважаемыми гостями получилось пообщаться чуть ли не всей литовской литературной элите того времени»5.

«Экспромтом» визит Сартра и Бовуар 1965 года в Советский Союз мог назвать только человек, которому очень хочется выдать желаемое за действительное и оправдать собственную не особенно лестную роль в событиях. Слуцкис уверяет, что в аэропорту они встретили «группу молодых людей с цветочками, желающих хоть краем глаза взглянуть на западных знаменитостей. К сожалению, гостей посадили на другой рейс, встречающие с ними разминулись»6. «Группа молодых людей с цветочками», конечно, попала в аэропорт в связи с ожидаемой делегацией, но то, что гости прибыли из Москвы другим рейсом, скорее всего, было маневром служб безопасности, чтобы в аэропорту действительно не оказалось случайных людей. Тем временем Антанас Суткус, на первых фотографиях которого французская пара видна с цветами в руках, встречу описывал совершенно по-другому: «Их встреча была довольно простой и интимной. Обоим вручили белые ромашки. Перед тем как сесть в машину, Сартр жадно затянулся сигаретой»7.

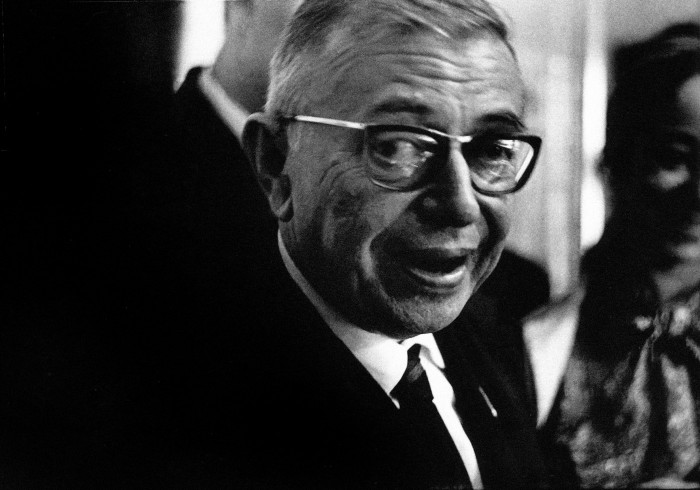

Не задаваясь вопросом о том, как в руки гостей попали цветы молодых людей, Слуцкис спрашивает: «Как это никто их не заметил, хоть они и приехали раньше? Ответ простой: они выглядели естественно, ни внешностью, ни поведением не отличались от других людей. Вот что я позже записал: “Пожилой, небольшого роста, в очках, с проплешиной. Симона де Бовуар, знаменитая романистка, тоже не бросалась в глаза”. Через 35 лет одна журналистка о ней напишет: “Больше похожа на домохозяйку”. Если люди ждали “знаменитостей”, то этих двух скромных людей они и не могли заметить»8.

Не совсем ясно, что надеялся увидеть в аэропорту Слуцкис, но у советских людей непримечательный вид французов вызвал удивление. Журналистка Мария Мацияускене, узнав, что «Сартр приехал!», на служебной машине отправилась в музей Чюрлёниса, где увидела Сартра – «невзрачного маленького человечка, который, кивая головой, вторил переводчице» – и Бовуар: «Точно такая же невзрачная, только немного выше, в стоптанных ботиночках на низком каблуке писательница Симона де Бовуар. Они оба на неделю нечаянно забрели в Литву, возвращаясь из Хельсинки с конгресса за мир... Видимо, заметив мой вопросительный взгляд, Миколас Слуцкис сказал: “Они мало внимания уделяют внешнему виду. Миллионеры, а одеваются как нищие. Главное, чтобы было удобно”»9.

Даже во время встреч с титулованными иностранными гостями советские люди, живя в изоляции от остального мира, использовали любую возможность, чтобы как-нибудь разузнать, «а как люди живут там?». Поэтому французских писателей, например, в Союзе писателей Литвы расспрашивали не столько об их творчестве и жизни, сколько о французской культуре вообще: «Каких авторов больше всего жалуют французские читатели?», «Популярен ли во Франции Мориак?», «Как оценивают во Франции творчество Пикассо?»10.

Спрашивали также о тенденциях в театре, и Сартр указал на влияние Брехта, а Беккета и Ионеско назвал очень пессимистичными, добавив, что билеты в театр очень дороги и что «французский театр, по сути, посещают только буржуа»11.

Сартр в этих пересказах высказывается столь примитивно, как будто все время отвечает на вопрос: «Скажите, что вас больше всего удивило в советской действительности?» Вопрос этот был задан 3 августа 1965 года на пресс-конференции с Сартром и Бовуар в Вильнюсе, и ответ звучал так: «Все литовцы, с которыми мне пришлось встретиться, подлинный пример свободных людей». («Я не знаю, почему он сказал, что он видит здесь свободных людей. Свободными они не были. Все боялись говорить», – комментировал Антанас Суткус.) В свою очередь Симона де Бовуар на вопрос: «Что вы как женщина хотели бы сказать литовским женщинам?» – ответила: «Я желаю им по возможности отстаивать равноправие с мужчинами, которое им дал советский строй, а также счастья в жизни и работе»12. Как сказала бы советская пресса со льстивой улыбочкой: «Чего еще ждать от человека, который недавно отказался от Нобелевской премии?»

Хотя недоброжелатели и говорили, что Сартр отказался от премии, потому что ее сначала присудили не ему, а Камю – и, учитывая огромное самолюбие Сартра, это вовсе не кажется невероятным, – в этом шаге проявилось также и его отвращение к жестам и ритуалам гражданского общества. В своем отказе он успел еще «укусить» Пастернака: «Вызывает сожаление тот факт, что Нобелевская премия присуждена Пастернаку, а не Шолохову и что единственным советским произведением, удостоенным премии, является книга, изданная за рубежом, а в свой стране запрещенная».

Сартр, рассуждая об исчезновении отдельного «я» в матрице советского человека или о количестве жертв ГУЛАГа в контексте мирового демографического взрыва, свое персональное отчаяние заменил театральным сочувствием к «угнетенным всего мира». «Ничто» было тем, что он искал в Советском Союзе; тени с Запада здесь пили водку, любовались литовскими пейзажами и с восторгом отзывались о скиландисе (это такая литовская копченая колбаса). Может быть, Сартру казалось, что в посвящении m-me Z, которое столь загадочно звучит во Франции, советский человек сумеет увидеть символическое обещание, что далекий французский друг там, в неведомом Париже, поддержит их – протестуя и выходя на митинги.

В коммунистических трипах (Сартр ездил также на Кубу, в Китай, Югославию, Польшу, Чехословакию) его часто сопровождала де Бовуар, а в Советском Союзе – всегда таинственная m-me Z, которой посвящены автобиографические «Слова» и которые сама m-me Z и перевела для русского издания книги.

M-me Z в качестве переводчика была вместе с Сартром и Бовуар также и в поездке по Литве; Миколас Слуцкис, который, оправдываясь занятостью, отказался со мной встретиться, когда я просил его рассказать о «вояже» 1965 года, все же успел по телефону бросить: «Если кто и выглядел эффектно, то это была она – молодая, черноволосая, с карими глазами…»13

Ленина Александровна Зонина была секретарем Французской секции Московского Союза писателей, в 1965 году ей было сорок два года. Слуцкису в тот момент было тридцать семь, Сартру – шестьдесят, а Бовуар – пятьдесят семь. Зонина была ушами и языком Сартра: при ее посредничестве француз знакомился с Советским Союзом, и один бог знает, как она переводила скороговорку интеллектуала советским писателям, встречавшимся c Сартром. Тогдашний французский атташе по культуре вспоминает Зонину как очень интеллигентную и привлекательную женщину, видя в ней некую оппозицию Союзу писателей: она и Сартру указывала на «недостатки» социалистической жизни. Впрочем, гораздо важнее интеллигентности для Сартра была ее сексуальность.

Есть мужчины, которых постоянно сопровождают женщины, – например, Сартр. Я пытался понять почему. По фотографиям можно убедиться, что они были красавицами – Ванда Козакевич, Мишель Виян, Долорес Ванетти, Эвелин Рей, Арлетт эль-Каим… С трудом можно представить их рядом с Сартром: «Он был маленьким бочкообразным мужичонкой и настолько противным, насколько вообще может быть противным человек. Лицо у Сартра было одутловатое и морщинистое, у него были желтые зубы и выпученные глаза». Цитируя американского режиссера Джона Хьюстона, я, можно сказать, мщу Сартру за его прекрасных любовниц; может быть, это единственный аспект, в котором Сартр меня еще интересует.

Сравнение Сартра с жабой стало почти что клише. Лицо кузнечика, говорит Вознесенский. Жаба с лицом кузнечика, которой нравятся красивые женщины: соблазняя или же завоевывая женщину, он как будто пытается претворить свои отталкивающие черты, расплавить свою презренную субъективность в их красоте. «Я мог бы поедать красоту, и таким образом она воплотилась бы во мне».

Сартр отказывался признавать свою некрасивость – как раз наоборот, каждого надменного или заносчивого мужчину он считал вызовом, а свои очки, косящие глаза, одутловатое лицо и ничтожный рост – костюмом, который он сам выбрал для поединка. «Мужчины комичны. Женщины не таковы. Чувственность сегодняшних женщин интереснее, чем у мужчин. Мне нравится сидеть в кафе с женщинами и обсуждать проходящих мимо людей».

Сартр был особо одаренный болтун – грубоватым, но мелодичным голосом он мог часами комично и трогательно трещать обо всем на свете, в том числе о своей отталкивающей внешности. В любой компании ему нравилось быть главным и производить впечатление. С Бовуар и друзьями они могли долго обсуждать жест или высказывание какого-нибудь человека, и хотя, возможно, это была стратегия соблазнения, он мог придать вес хрупкому миру женщины и в нем бывал вознагражден. Эвелин Рей долго вспоминала, насколько трогательно и униженно Сартр благодарил ее после физической близости.

В какой-то период Сартр и Бовуар регулярно ужинали на террасе кафе La Pergola вместе со швейцарским скульптором Альберто Джакометти и его женой, как обычно, болтая и смеясь. Сартр рассказывал, что в борделях специально искал женщин, которые были «слегка противными и неуклюжими». И много еще чего Сартр рассказывал Джакометти, который слушал как завороженный и потом вдруг сказал: «Сартр, ты красив. [...] Ты как Гамлет. Да. Всегда думал, что Гамлет был высоким стройным парнем и все такое. Ничего подобного, я уверен, что он был маленьким дохляком, хлеставшим пиво. Толстый маленький мужичонка с такими волосами и такими глазами, как у тебя. Замечательно красивый».

Незадолго до поездки в Литву Сартр удочерил свою любовницу – Арлетт эль-Каим, как будто реализовав свои фрейдистские идеи инцеста и одновременно стремясь подтвердить свободу от Бовуар: Арлетт как его дочь стала наследницей литературного архива Сартра. Роман Арлетт с Сартром начался лет за десять до того, в то время ей уже двадцать девять; она была еврейкой из Алжира, так что Сартр этим шагом совершал еще и как бы акт защиты притесняемого существа. Это событие окрасило также отношения Сартра и Бовуар во время визита в Литву: на снимках Суткуса кажется, что это два совершенно чужих человека, сколько ни пытался молодой фотограф ухватить какое-то «более теплое, человечное отношение между ними». В конце концов, Сартр и Бовуар задумали провести жизнь вместе – если можно так сказать, – обращаясь друг к другу исключительно на «вы». Только на одной фотографии Бовуар прикасается к Сартру, кажется, снимая какую-то пылинку с его пиджака. Кто-то должен был это делать, и этот кто-то не мог быть Сартром – уже в детстве, когда разрушился мир «я самый красивый», он как бы «списал» свое тело. Время, которое приходилось тратить на то, чтобы мыться, чистить зубы или приводить в порядок одежду и вообще, так сказать, внешнего себя, он считал потерянным. Сартр терпеть не мог покупать одежду; туфли ему подбирала мама, поскольку, по счастью, у нее размер ноги точно совпадал с маленькой стопой философа. Да, в инцесте Сартра для Бовуар была уготована роль матери; кроме того, Бовуар была крупнее Сартра – Кастор, «бобр», как ее называли друзья, может быть, за хватку. В соответствии с заключенным в молодости договором между ними Сартр рассказывал ей обо всех своих новых «пассиях» – на самом деле без этих рассказов он не видел в этих своих аферах никакой ценности. Поэтому нередко они проводили летние каникулы втроем. Как в Литве.

«В 1965 году литовцы, ближе всего общавшиеся с гостями, заметили, а может быть, и узнали от русских коллег, что Зонину с Сартром связывают близкие отношения, что, вероятнее всего, объясняли причудливыми французскими обычаями: мало того, что Сартр путешествует с женой и любовницей – они, казалось, хорошо между собой ладят. Хотя это и не была шведская семья, это мнение до сих пор появляется в литовской прессе. “Фотосессия в Литве Ж.-П. Сартра, его любовницы Л. Зониной и жены С. де Бовуар принесла успех и признание фотохудожнику А. Суткусу”, – гласит подпись под фотографией Суткуса, украшающей интервью с фотографом»14.

Переписка Сартра и Зониной хранится в Национальной библиотеке Франции в Париже (установленный у библиотеки памятник – как бы копия с обремененного существованием Сартра с фотографии Суткуса, только без тени), однако еще не доступна. «Сартр одиннадцать раз приезжал в СССР навестить Лену, и она несколько раз посещала Париж. Они оба пытались избежать какой-либо огласки, но из-за популярности Сартра это было нелегко. [...] Зониной, официальной переводчице Сартра, Союз советских писателей дал наказ сопровождать его в течение всей поездки и, как было принято, писать донесения центральному руководству»15.

На самом деле было бы удивительно, если бы Зонина была только любовницей Сартра, но при этом не была осведомителем спецслужб. Не знаю, добрался ли кто-нибудь до ее докладов в КГБ, но в отчете Зониной Союзу писателей СССР, например, упоминается, что Сартр говорил о Бродском, который именно в это время находился в ссылке. Сартр уверял, что говорит как друг СССР, и что дело Бродского широко известно на Западе благодаря публикации судебного заседания, и что «враги СССР не стесняются использовать его как доказательство “антиинтеллектуальной политики СССР”». И если в этом деле ничего не изменится, он будет считать своей обязанностью писать председателю президиума Верховного Совета СССР Анастасу Микояну16. 17 августа Сартр действительно написал такое письмо. В воспоминаниях Халины Корсакиене можно прочесть, что 1 или 2 августа в Паланге по дороге в гостиницу после ужина Сартр снова выразил возмущение, что можно судить поэта за то, что он поэт. И, по мнению Вячеслава Иванова, именно Зонина навела Сартра на мысль о том, чтобы написать Микояну.17

Отношения Сартра с Зониной, скорее всего, не были секретом для Бовуар, однако на фотографиях Суткуса они выглядят как хорошие подруги – еще и потому, что прическа и одежда Зониной почти такие же, как у Бовуар. В своей автобиографии Бовуар называла Зонину «наш близкий друг», «чрезвычайно утонченная», «мудрая»18.

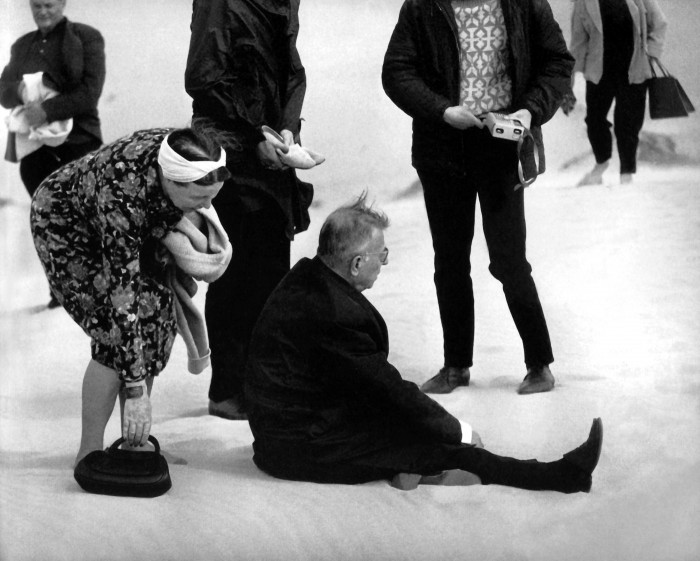

На фотографиях Суткуса мало Зониной: ему казалось, что она специально старалась избегать объектива. По большей части мы видим Сартра и Бовуар – иногда в компании сопровождающих, как в великолепной серии с Куршской косы. Возможно, организаторы визита не предупредили, что ожидаются пешие прогулки по дикой природе, и, как рассказывает Суткус, гости «выглядели несколько озадаченно, когда в своих элегантных ботиночках и городской одежде оказались в стихии песка и ветра среди нидовских дюн. Тогда Сартр присел прямо в дюнах и снял ботинки, чтобы вытрясти из них песок. Симона де Бовуар шла босая, сумочку несла в одной руке, а туфли – в другой»19. (Исследовательница знакового визита Сольвейга Даугирдайте резонно замечает, что, хорошо присмотревшись, можно увидеть, что Бовуар идет не босая, а в чулках – виден более темный квадрат пятки.)

Куршская коса, кажется, была единственным, что на самом деле понравилось французским гостям: среди того малого, что Бовуар посвятила Литве в своей автобиографии, она занимает целый абзац: «Ландшафт был необычайно красив, но через несколько километров расстилаются еще более красивые высокие седые дюны; когда мы поднимались по ним, дул сильный ветер, сбивавший нас с ног; мы уселись на верхушке и наблюдали за ясным синим морем, которое, мерцая словно снег, омывало крутые песчаные холмы»20.

«О дюнах Неринги Сартр сказал: “У меня такое чувство, будто я стучусь в двери рая”. Во время войны немцы устроили там лагерь для французских летчиков. Там холодно и везде летает песок… Да, и еще он сказал: “Впервые в жизни у меня под ногами облака”»21. Может быть, Сартр ничего такого и не говорил, просто Суткусу хотелось, чтобы он так сказал. В конце концов, именно в серии снимков Суткуса на Куршской косе бредущие по песку люди, их тени, автор трактата «Бытие и ничто», присевший, чтобы вытряхнуть песок из ботинок, элегантно повязанный платочек вокруг волос француженки, непринужденные позы сопровождающих создают ту атмосферу невозможной свободы, которой так не хватало литовцам в 1965 году и которой легко поверить как единственной истине.

Выражаю свою признательность Сольвейге Даугирдайте за щедрую помощь при подготовке этой статьи.

1 Речь идет о вышедшем в 1999 году в Вильнюсе каталоге выставки ≪Antanas Sutkus: Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir≫.

2 Глядя на снимки Суткуса, трудно поверить, что Сартр мог не обратить внимания на фотографирование: многие сделаны с небольшого расстояния, прямо в лицо. Правда, Суткус объяснял, что Сартра обычно фотографировали большими профессиональными аппаратами, а Суткус пользовался маленькой камерой.

3 Sluckis, Mykolas. Le sejour de Jean-Paul Sartre en Lituanie:huit jours inoubliables, 35 ans apres. Цит. по: Daugirdaitė, Solveiga. 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beavoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u. Colloquia, Nr. 22 (2009). P. 96.

4 Champonnois, Suzanne. Prancūzų požiūris į Baltijos valstybesdevintajame dešimtmetyje. XXI amžius, 2 мая 2003 г. Цит. по: Daugirdaitė, Solveiga. 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u. Colloquia, Nr. 22 (2009). P. 96.

5 Sluckis, Mykolas. Po 40 metų: Kalbantis su J. P. Sartre’u ir S. deBeauvoir. Цит. по: 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, p. 86.

6 Там же.

7 Lizius, Angelika; Ring, Melanie. В: Sutkus, Antanas. Sartre &Beauvoir: Cinq jours en Lituanie. У авторов интервью нет сомнений в том, что ≪интеллектуалы, которые сопровождали супругов во время их недельной поездки по Литве, были подобраны органами советской власти≫.

8 Цит. по: 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, p. 97.

9 Там же, стр. 88.

10 Надо отметить, что эстонцы в 1964 г., если судить по прессе, были более ≪подкованы≫, чем литовцы: на встрече в Тартуском университете Сартра спрашивали о его романах ≪Дороги свободы≫ и ≪Смерть в душе≫, автобиографической повести ≪Слова≫, а также пьесах ≪Почтительная потаскушка≫ и ≪Дьявол и Господь Бог≫. Правда, о герое последней пьесы Сартр не упустил возможности отметить, что ≪Гёц – предтеча современных интеллигентов. Живи он в ХХ веке, он не был бы одинок, потому что интеллигенция шагает вместе с трудящимися к новому, самому справедливому общественному строю – социализму. Началось великое крушение богов. Будущее принадлежит Человеку≫. Можно предположить, что такая осведомленность спрашивающих и тематика допускалась только в газете, в которой этот материал был напечатан, а именно, в органе Общества развития культурных связей с эстонским зарубежьем и Эстонского общества развития культурных связей и дружбы с зарубежьем Kodumaa(≪Родина≫) (1 июля 1964 г.), выпускавшийся советскими органами безопасности и ориентированный исключительно на эстонских эмигрантов на Западе. Меня очень ≪тронул≫ также ответ Сартра на вопрос о ≪самых запоминающихся впечатлениях≫, которые Сартр ≪унесет с собой из Эстонии≫: он сказал, что ему в Таллине очень понравился ≪новый жилой район Мустамяэ. Несколько лет назад на этом месте рос лес, а теперь в этих новых домах живет уже десять тысяч человек≫. Вообще, эстонская поездка Сартра выглядит иначе, чем литовская, о чем свидетельствует, в частности, его встреча с Юханом Смуулом и будущим первым президентом Эстонии Леннартом Мери, яркие воспоминания об этой встрече мы публикуем как небольшое приложение к нашей статье (стр. 79).

11≪Шлем сердечные пожелания≫, Literatūra ir menas, 31 июля 1965 г. Цит. по: Daugirdaitė, Solveiga. 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, p. 76.

12 Советская Литва, 4 августа 1965 г.

13 В 1984 году, за год до смерти Зониной, вышла ее книга ≪Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60–70-е гг.)≫. Книга типична для советского литературоведения: в ней щедро пересказываются недоступные советскому человеку произведения французских авторов, анализируются их взгляды. Конечно же, в ней нет ни малейшего намека на страсти с Сартром шестидесятых годов.

14 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, p. 75. Даугирдайте ссылается на статью Юрги Петроните ≪А. Суткус: Хочешь фотографирвать – нужно любить людей≫ в газете ≪Vakarų ekspresas≫ (18 июля 2008 г.).

15 Rybalka, Michel. Sartre kelionės po Rytų Europą ir TSRS [Путешествия Сартра по Восточной Европе и СССР]. Sartre & Beauvoir:Cinq jours en Lituanie. Там же указно, что Сартр знал об этих функциях переводчицы и даже сам участвовал в написании донесений.

16 Отчеты хранятся в Государственном архиве литературы и искусства в Москве, здесь цитируются по публикации: Berard-Zarzycka, Ewa. Sartre et Beauvoir en U.R.S.S. Commentaire, 1991/1 (Numero 53). P. 167.

17 Иванов, Вячеслав. Потом и опытом. Москва: Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2009. Стр. 33.

18 Цит. по: Daugirdaitė, Solveiga. Švystelėjo kaip meteoras: 1965-ieji su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2015. P. 284.

19 Интервью Ангелики Лизиус и Мелани Ринг с Суткусом в книге Sartre & Beauvoir: Cinq jours en Lituanie.

20 Цит. по: 1965-ųjų akimirkos su Simone de Beauvoir ir Jeanu Pauliu Sartre’u, p. 102.

21 Из моего разговора с Антанасом Суткусом в Вильнюсе в 2000 году.