Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Из всех социальных сетей эта самая удобная, самая простая, наименее вредная. Или можно сказать иначе: Фейсбук – это Саурон. А также исповедальня вашей матушки, доска объявлений центра йоги, школьный автобус и телевизор, показывающий все каналы одновременно. Твиттер – это сборище газетных поденщиков, вся журналистская чернь, сброд, толпящийся перед стойкой бара. Реддит – это шапочка из фольги и сточная канава. Снэпчат – это ховерборды, битвы боксеров-роботов и вечные мультики. Тогда Инстаграм – это сад: ухоженный, подрезанный, чистый и симпатичный. Здесь можно проявить себя, но в определенных рамках, можно общаться, но многого не скажешь. Никаких эмбедов, никаких ссылок – только фотографии, подписи и хештеги. Изящно. Просто. Двадцать три фильтра. Нарядная рамочка для каждого кадра.

В мире социальных сетей Инстаграм может казаться оазисом, но если смотреть на него как на коллективный творческий проект, то поражает в первую очередь его непостижимый объем. За один только прошлый год туда было загружено 30 миллиардов фотографий. Ежедневно его пополняют 80 миллионов новых снимков. Такое количество и представить-то себе невозможно. Несколько лет назад я видел на выставке работу нидерландского художника Эрика Кессельса «24 часа в фотографиях». Кессельс напечатал все снимки, загруженные на Фликр (один из предшественников Инстаграма, агонизирующий сейчас в смертельных объятиях Yahoo!), в течение каких-то конкретных суток. Фотографии занимали целую комнату, горы снимков вздымались к потолку, как сугробы после сильной метели. Их было так много, что можно было падать в них, как в снег, чтобы полюбоваться потом отпечатком собственного силуэта, или даже попробовать принять ванну из фотографий. Но если бы мы попытались проделать то же самое с Инстаграмом, нам потребовалась бы баскетбольная площадка или даже концертный зал. Инстаграм настолько масштабен, что нет никакой надежды на то, что постепенно он будет описан. Эта лавина визуальной информации сметает на своем пути все правила и принципы старого доброго искусствоведения.

Сорок лет назад выдающийся историк искусства Майкл Баксендолл выдвинул идею о том, что каждой эпохе присущ свой собственный взгляд. В эпоху Ренессанса, к примеру, зрители проецировали на живопись устройство собственного опыта. Привычным занятием для них была прикидка, оценка, проверка качества. Соответственно, им был понятен визуальный язык, в котором смысл выражался через гармонию цветов, дорогие ткани и метафорические значения. Разглядывая полотно, изображавшее Благовещение, они гадали, сколько стоит скатерть на столе у Девы Марии, прикидывали, сколько бочек зерна вошло бы в крестильную купель, и распознавали аллюзию на неоплатоническое учение о формах, скрытую в витражах апсиды. Мало кто из нынешних зрителей меряет мир бочками вина или погонными метрами тафты. Тем не менее сам тезис остается верным: то, как мы видим, определяется историческим моментом, в котором в данный момент находимся.

Сегодня мы всматриваемся в ленты своих инстаграмов с тем же тщанием, с каким ренессансные купцы переводили ценность своих мадонн в дукаты. Изменились лишь критерии суждения. Подчиняется ли юзер неписаным законам взрослого Инстаграма: постить чуть реже, чем раз в день, не перегружать ленту изображениями собственной физиономии, не злоупотреблять хештегами? (У подросткового Инстаграма другие правила, пожалуй что еще более строгие.) Как он проводит отпуск? Как эти снимки провоцируют зависть – тонко и ненавязчиво или грубо и в открытую? В правильных ли местах обедают эти юзеры? Инстаграм порой кажется этаким кодексом нравственности эпохи самобрендирования и самонадзора. Вот только когда мы рассматриваем и лайкаем эти картинки, мы чаще всего не отдаем себе отчета, насколько нынешняя образность укоренена в прошлом. Инстаграм пока не предложил ничего, чего не было бы уже в искусстве, и ничего, что обновило бы наш взгляд на мир. По большей части он перерабатывает старые тропы, чтобы затем распространять их в огромных количествах самыми высокоскоростными методами.

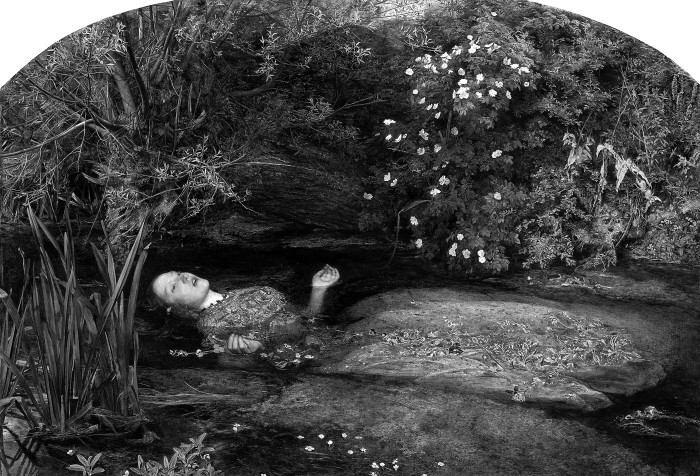

Это станет очевидным, если взглянуть на десять самых популярных снимков за всю историю Инстаграма. Все представленные на них фигуры – знаменитости с огромным количеством фанатов среди подростков: Джастин Бибер, Бейонсе, Тейлор Свифт, разнообразные Кардашьяны и иже с ними. Фотографии эти сделаны по случаю бракосочетания, рождения ребенка, в знак дружбы или для демонстрации любви. На протяжении долгого времени самым популярным в Инстаграме был снимок Кендалл Дженнер (недавно его обошла размытая фотография Джастина Бибера, целующего Селену Гомес, с подписью «Чувствуется»). Кендалл 21 год, она живет в городе Калабасас, штат Калифорния, и на ее инстаграм подписаны 60 миллионов человек. Если верить Википедии, мы с ней одного роста. На фотографии она запечатлена лежащей на полу в платье, сильно похожем на свадебное. Глаза у нее закрыты, а пряди распущенных волос разложены по ковру полукругом в форме сердец; все это напоминает изысканные прически придворных дам на портретах Боттичелли, пропущенных через фильтр возрождавших его искусство прерафаэлитов. Если предположить, что у этой фотографии есть какой-то один прообраз в истории живописи, то это будет «Офелия» Джона Эверетта Милле (1852). В ней сочетается прическа флорентийских герцогинь и поза, в которой отразилась вся трагичность женской доли в Викторианскую эпоху. Вишенка на торте: подписью к фотографии служит одно-единственное перевернутое на бок сердечко.

Искусство все время меняется, а с ним меняется и его история. С появлением новых мощных форм появляются и их предшественники. Слову «селфи» не так уж много лет – оно появилось на австралийском интернет-форуме в 2002 году (и ведь каким древним кажется теперь само слово «форум»!) благодаря неловкости одного не слишком трезвого пользователя: он упал с лестницы на вечеринке по случаю 21-летия своего приятеля и не придумал ничего лучше, чем сфотографировать самого себя в этом положении. Еще несколько лет после этого слово оставалось малоупотребительным, но уже в 2013 году Оксфордский словарь английского языка назвал его словом года. Сейчас, в 2016-м, селфи в мире как грязи, они породили целую кучу отвратительных гаджетов и стали причиной нескольких десятков смертей: из-за селфи разбился самолет, утонула лодка и был убит (если верить прессе) как минимум один дельфин.

Каким бы новым ни было слово «селфи», сама идея появилась отнюдь не благодаря Инстаграму и камерам в мобильных телефонах; ее породил не «Кодак» и даже не дагеротип. Идея селфи – автопортрет, написанный между делом и затем предъявленный всем окружающим, – присутствует в культуре уже не одно столетие. Если же быть точным, то шесть. Первое известное нам селфи было сделано около 1435 года. Альберти слепил из воска свой автопортрет, после чего отлил его в бронзе. Это портрет-медальон, только для медальона великоватый. Выглядит он как очень крупная и не слишком ровная овальная монета. Знатоки скажут, что это, очевидно, работа художника-любителя. На щеке – пятно, появившееся из-за ошибки, допущенной при отливке, а ухо, хоть и вылеплено довольно умело, слишком выдается в сравнении с другими частями рельефа, из-за чего возникает странное ощущение закручивающейся горы, вздымающейся над равниной лица Альберти. Но в этом непрофессионализме отчасти и заключен смысл медальона. Монеты и медали проходили по ведомству императоров и королей. Теперь же Альберти, незаконный купеческий сын, рожденный в изгнании и не имеющий какого-либо твердого положения, как бы заявляет миру: «Вот мое лицо. Всмотритесь внимательнее – оно того стоит».

Так начался коперниканский переворот в истории искусства, все последствия которого стали ощущаться только теперь, – переход от религии, истории и политики к универсуму человеческой самости. Альберти идеально подходил для того, чтобы запустить это движение. Он был архитектором, теоретиком искусства, ученым и драматургом. Для Буркхардта Альберти – идеал ренессансного человека, черновая версия Леонардо да Винчи, человека-универсума. Помимо этого, он был хвастун и лжец. Ну или, как минимум, мне так кажется. Он утверждал, что умеет играть на органе, хотя, скорее всего, не умел. Составлял перечни собственных остроумных высказываний. Уверял, что может закинуть монету на крышу самого высокого собора во Флоренции. Лично мое терпение кончилось вот на чем: в своей автобиографии Альберти пишет, что может перепрыгнуть через человека даже со связанными ногами. Кто станет такое говорить? И с какой целью? (Но главное: с чего он взял, что этому его утверждению кто-то поверит? Не Винс же он Картер, в самом деле.)

То, что хотел сказать Альберти, в его время едва ли кто расслышал, зато теперь об этом трубят на каждом углу визуальной вселенной: «Я здесь. Вот он я. Я такой».

Инстаграм создает обезоруживающее ощущение близости с людьми, которых ты никогда в жизни не видел. Не так давно я подписался на аккаунты основателей Инстаграма, Кевина Систрома и Майка Кригера. Оба молоды (моложе меня, как минимум), оба живут в Сан-Франциско. Сам я живу на другой стороне залива, поэтому легко узнаю места, в которых они бывают, и понимаю, где они работают. Майк – приветливый и серьезный, Кевин – рубаха-парень. Майк публикует много фотографий своей собаки. (Он выгуливает ее в парке, где я время от времени бегаю.) Кевин часто ездит по винным хозяйствам. По вискикурням тоже ездит. Прочие его интересы сводятся к моде, моделям и завтракам.

На момент запуска Инстаграма Майку было 24 года, Кевину – 26. Оба получали степень бакалавра в Стэнфорде. Прежде чем заняться Инстаграмом, Кевин работал над мобильным приложением Burbn (он явно фанат бурых жидкостей) – службой регистрации местоположения того же типа, что и Foursquare. Приложение успеха не имело, но благодаря провалу он выяснил, что людям интереснее делиться фотографиями, чем отмечать, где они были. Эта идея и стала основой Инстаграма.

Объединив усилия, Систром и Кригер сняли себе офис в старом здании в Коул Вэлли. Майк занимался технической стороной фотохостинга, Кевин – пользовательским интерфейсом. Каждый привнес в проект что-то свое. Своим квадратным форматом Инстаграм обязан тому, что в бытность свою студентом Стэнфорда Кевин провел семестр во Флоренции – там он слушал курс по фотографии и снимал задания на фотоаппарат Holga. Майк до этого уже имел дело с фотохостингом. В качестве зачетной работы он сделал приложение для лечения зимней депрессии. Оно называлось «Пришлите мне немного солнца». Люди, живущие там, где лето, могли посылать солнечные снимки тем, у кого на дворе зима, – с тем чтобы несколько их приободрить.

Какая милая, но вместе с тем дурацкая и совершенно бессмысленная идея!

Один из любимых аккаунтов Кевина называется Symmetry Breakfast, «Симметричный завтрак». С 2013 года его ведет живущая в Лондоне гей-пара, Марк ван Беек и Майкл Зи. Майкл готовит, а Марк ест. «Симметричный завтрак» начался в тот момент, когда Майкл запостил фотографию идеально разложенной еды. В этом году он подписал договор на создание книги и ушел с работы в Музее Виктории и Альберта. Недавно Систром встретился с Марком и Майклом в Сан-Франциско. Они, понятное дело, завтракали, и Систром, понятное дело, сфотографировал стол – хотя третья тарелка, в общем-то, только портила вид.

В искусстве золотой век для изображения еды наступил в XVII веке, когда в Голландии особую популярность приобрели натюрморты. Голландцы стали первым в истории обществом, столкнувшимся с проблемой переизбытка денег и вещей; это и породило множество типов связанного с едой натюрморта, отличавшихся друг от друга уровнем роскоши. Начиналось все со скромных ontbijtjes, или изображений завтрака, дальше шли чуть более богатые banketjestukken, или «скромные банкеты», вершиной же были pronkstilleven, содержащие в названии голландский эквивалент прилагательного «претенциозный». В «маленьких завтраках» изображалась простая еда: тарелка с селедкой, свежеиспеченные булочки, пара-тройка оливок и ради яркого желтого пятна – очищенный лимон. На этих полотнах царит дух кальвинизма – все опрятно, аккуратно, все пребывает в должном порядке. В pronkstilleven, напротив, торжествуют праздничная кутерьма и путаница. Омары свешиваются с серебряных подносов. На столах громоздятся тарелки с устрицами, опрокинутые пивные кружки, переполненные фруктами корзины. Везде рассыпаны орехи, тут и там валяются декоративные кубки. С гигантскими мясными пирогами соседствуют лютни, время от времени на таких полотнах попадаются даже мартышки.

На протяжении столетия ученые пытались обнаружить в этих натюрмортах какой-то глубокий, скрытый от непосвященного смысл. Надкушенный сыр символизировал пресуществленное тело Христово; грецкие орехи отсылали к Христу распятому – сердцевина ореха была его плотью, а скорлупа символизировала древесину креста, на котором он умер. Были историки искусства, полагавшие, что сам этот жанр возник как разновидность аллегории, а именно vanitas. Смысл всех этих перезрелых вишен и засиженных мухами сыров сводился к одному: смерть близка, все преходяще. Однако, продолжали свое рассуждение сторонники этой доктрины, голландские живописцы достигли такого мастерства в изображении этих своих аллегорий и с такой искусностью передавали физическое присутствие материальных вещей во всем их буйстве и изобилии, что зритель невольно отвлекался от заложенного в картинах морального смысла и самозабвенно погружался в мир чувственных впечатлений. Вместо того чтобы думать о смерти, зрители восхищались мастерством художников: они уже различали звон серебряных приборов, слышали запах поджаренного в сахаре миндаля, чувствовали во рту нежность свежей булки, а перед глазами вставал фазан, которому только что свернули шею.

Одержимость едой – не единственное, что сближает Инстаграм с золотым веком нидерландской живописи. В Голландии XVII века произведений искусства было много, и стоили они недорого. В доме со средним доходом легко обнаруживалась сотня-другая картин: живопись обходилась покупателю много дешевле, чем скатерть или красивая тарелка. Впервые в истории обычные люди получили неограниченный доступ к картинкам, которые без всяких предрассудков и морализаторства изображали их собственный быт. В результате родился безбрежный мир образов, сосредоточенных на обыденном и заурядном. Это было искусство, до основания разрушившее предметные и классовые иерархии, – искусство, которое могло себе позволить предельно серьезное отношение к завтраку.

Ренессансными портретами и голландскими натюрмортами исторические источники Инстаграма не исчерпываются. Ткните в первую попавшуюся фотографию природы – и вы обязательно обнаружите в ней влияние романтизма. До Вордсворта, Констебля и Каспара Давида Фридриха единственной достойной изображения природой считалась природа культивированная, ухоженная, преобразованная трудами человека. Горы на картинах представали грозными и зловещими, сияющие радуги опирались исключительно на крылья ангелов, а животные появлялись на полотне только тогда, когда их можно было приспособить к какой-то цели – как, например, меланхолический скот на пейзажах Рёйсдала, или когда они символизировали статус – для георгианской Англии это были, например, тончайшие, прописанные Джорджем Стаббсом дрожащие изгибы лошадиных крупов. Именно благодаря трансформации, которую вместе с возникновением романтизма в начале XIX века претерпело видение, мы сейчас живем во вселенной, где на изумрудно-зеленых полях резвятся собаки, по небу бесконечной чередой плывут облака, а солнце только и делает, что уходит за горизонт.

Свое воздействие на Инстаграм оказал и модернизм. К наследию сюрреализма восходит целая фотографическая манера. Любой снимок, предметом которого является странное соседство безжизненных объектов или особо живописные остатки былой жизни – будь то нечто увядшее, ржавое, антропоморфное, странное и причудливое, автоматически отсылает к творчеству таких фотографов, как Эжен Атже, Мануэль Альварес Браво и Уокер Эванс. Это мир старых уличных табличек, крайне странно оформленных витрин, безруких кукол, убогих домов-развалюх и пророческих граффити. Такой модус видения предполагает, что фотограф смотрит на город, как полицейский, выискивающий улики. Если вспомнить Лотреамона, то это поиск всего того, что было бы столь же прекрасно, как случайная встреча зонтика со швейной машинкой на анатомическом столе.

Тем не менее в других отношениях Инстаграм к модернизму удивительно невосприимчив. Никакой особой рефлексии там не происходит – равно как и вовлечения. Его образный мир куда ближе к голландскому XVII веку, чем к чемулибо, что случилось после. Мир самоуверенных бюргеров, окруженных плодами своих трудов и нашедших способ извлечь из них удовольствие – странно, что мы снова к этому вернулись. Но огромная разница заключается в том, что бюргерам из далекого прошлого не надо было превращаться в кураторов собственной жизни. За них это делали художники: они выбирали объекты и строили сцены, они же наделяли эти сцены смыслом. Теперь этот груз лег на наши с вами плечи.

Жить в Инстаграме значит постоянно соотносить все свои действия с тем, как это будет выглядеть со стороны. Необходимость смотреть на жизнь эстетически, раз за разом спрашивать себя, как это будет смотреться на квадратном снимке, – само по себе давление, причем давление постоянное и мало-помалу нарастающее. Этот процесс может доставлять удовольствие, а может и обременять, как давит на нас груз грехов. В Стэнфорде, где как раз и появился на свет Инстаграм (или по меньшей мере его непосредственный предок), это называют «синдромом утки», потому что какой-то студент однажды так описал процесс: «Тут, в университете, кажется, что все до одного грациозно и без всяких усилий скользят по поверхности… Но под водой мы все отчаянно перебираем перепончатыми лапками и настолько выбиваемся из сил, что хвостик отваливается».

Что ощущает человек, скользящий по поверхности этого пруда? Стоит ли обрекать себя на постоянную слежку за самим собой ради случающихся время от времени выбросов дофамина? Как писала польская поэтесса Вислава Шимборская, «Из окна прекрасный вид на озеро, / только этот вид сам себя не видит». Прелесть Инстаграма отчасти в том, что он заведомо избавлен от конфликтов и безобразий, которыми изобилуют другие соцсети. Но на то, чтобы жить ради видимости, тратятся огромные усилия. Чем дольше человек так живет, тем более соблазнительной кажется ему перспектива исчезновения и побега.

Пару лет назад я осуществил эту мечту. На протяжении некоторого времени я жил в хижине – гостевом домике, стоявшем на задворках участка, принадлежавшего моей домохозяйке, высоко в горах Беркли. Площадью эта хижина была метров восемнадцать. Наверное, ее можно было бы назвать «микродомом». Кухня находилась в спальне – как, собственно, и кабинет. Холодильник стоял в ванной. Был там даже крохотный второй этаж – настил из досок размером с гроб, на котором можно было улечься и разглядывать город в долине через окошко-амбразуру. Вайфая для моих нужд не хватало – разве что время от времени мне удавалось проверить утром почту.

Просыпался я с рассветом. По вечерам с залива поднимался туман, окутывая все вокруг. Оседающая влага стекала с иголок стоявшей рядом сосны, и я засыпал под перестук капель, скатывавшихся на крышу хижины и колотивших в чердачное окно. Я чувствовал себя свободным; казалось, я живу внутри хайку. Меня нисколько не заботило, что думают в интернете. Перед сном я читал книги – по большей части об отшельниках и отверженных. Читал японскую поэзию и книги об истории ее становления. Одна меня особенно задела. Она была посвящена Асикаге Ёсимасе.

Ёсимаса жил в XV веке и был сёгуном, военным правителем Японии. Сёгуном он был плохим, политика наводила на него скуку. Бороться и воевать он не любил. Он долго не мог решить, кто должен стать его наследником – сын или младший брат. Разгоревшаяся в результате гражданская война едва не погубила Японию. 80 тысяч человек погибли от голода, пока он руководил строительством одного из своих дворцов. Узнав, что Киото охвачен пожаром, он поинтересовался лишь судьбой своего садовника, потому что только он умел обустроить сад камней так, как это нравилось сёгуну.

Ёсимаса довел до высшего совершенства чайную церемонию; помогал поэтам, священникам, актерам и мастерам икебаны. Пока Война годов Онин уничтожала столицу, Ёсимаса был поглощен обустройством одной из своих горных резиденций, Серебряного павильона. Этот дворец с его подчеркнуто скромными интерьерами, четкими линиями и бумажными стенами стал образцом архитектуры для всей Японии. В тайны ваби-саби Ёсимасу посвятили монахи великих буддистских монастырей Японии – люди, как и сам он, светские, любители посплетничать, расположившись в безукоризненно ухоженных садах. Почти все, что мы считаем принадлежностью особой японской эстетики – простота, прозрачность, любовь к хрупкому и преходящему, – было следствием его меценатства.

Под конец Ёсимаса обитал уже исключительно в собственном мире, где мелкие удовольствия ценились гораздо выше, чем вооруженные столкновения армий. Вокруг пылали дома, сыновья Ёсимасы рвали страну на части, по всей земле свирепствовали война и голод, а его дворец продолжал оставаться убежищем: полупустой, содержащийся в безупречном порядке и страшно дорогой – идеальное место, чтобы насладиться идеально заваренным чаем и восхититься красотой слегка кривоватой фарфоровой чашки.

В своем фейсбук-профиле в качестве одного из главных своих интересов Марк Цукерберг указал минимализм. Ларри Эллисон, бывший руководитель корпорации Oracle, возвел в своем поместье в Вудсайд, рядом с Пало-Алто, точную копию самурайского замка. В апреле Майк Кригер запостил в своем инстаграме фотографию садов музея Незу в Токио. Кевин Систром посетил этот музей несколькими месяцами раньше.

В недавнем интервью Систрома спросили, какие функции он хотел бы добавить в Инстаграм в будущем, и вот что он ответил:

Представьте себе мир, в котором виртуальная реальность вездесуща и в котором у нас есть любое нужное нам устройство, чтобы в нее включиться. Представьте, что вы сидите на концерте где-нибудь в сельской местности, а я могу к вам присоединиться – могу слышать и видеть все то, что вы видите, могу даже ощущать запахи. Вот это было бы здорово. Или, скажем, вас пригласили на инаугурацию президента – круть, да? Сейчас Инстаграм именно это и делает, только посредством крайне низкокачественной системы воспроизведения. Я бы сказал так: мы разрабатываем технологию путешествий во времени, только разница в том, что мы не вас туда посылаем, а, наоборот, шлем эту реальность вам.

Не так уж важно, что Систром как будто бы повторяет здесь знаменитую речь Дона Дрейпера про карусель из сериала «Безумцы», как не важно и то, что он явно путает пространство и время. В этом заявлении ясно чувствуется мессианский порыв, характерный для всех по-настоящему успешных стартапов Кремниевой долины. Искривить пространство, уничтожить время, преобразить реальность. Вот только заявление это противоречит всему тому, чему Инстаграм обязан своим успехом: скромным целям, ограниченным возможностям, открытости всем и каждому. Систром может сколько угодно мечтать о создании тотального, обеспечивающего полное погружение опыта, однако основой Инстаграма всегда было то, чего он в принципе не касается.

То же самое можно сказать и об утонченном минимализме Ёсимасы и его двора: он тоже держался на точно выбранных контрастах и строгом следовании целому набору ограничений – и все ради совершенства сочетания между букетом цветов в вазе и висящем на стене рисунком тушью. Из всех искусств, которым покровительствовали в Серебряном павильоне, Ёсимаса больше всего любил икебану и садоводство. Отправляя в бой своих вассалов, он не трудился даже запоминать, как их зовут. Когда заболел его главный садовник, Ёсимаса лично следил за его лечением и сам молился о его здоровье.

Сад – это мир в миниатюре. В соответствии с буддистским учением, которому следовал Ёсимаса, безводный сад, какому он отдал предпочтение при возведении своего загородного дворца, должен был способствовать созерцанию высших сфер. Но чтобы постичь их, требовалось создать определенную рамку для восприятия, и Серебряный павильон в целом можно считать именно такой рамкой. Его аскетичные белые интерьеры позволяли отгородиться от политики, распрей, войн и страданий. Внутреннее убранство составляли несколько специально выбранных объектов, замечательных своей непритязательностью и идеально подобранным местом внутри целого. Бумажные стены павильона пропускали внутрь только рассеянный белый свет. Когда же павильон распахивал свои двери-сёдзи, из них открывался вид на идеально ухоженные садовые пространства.

Отказавшись от ссылок, предельно минимизировав текст и предложив целый набор легких прозрачных фильтров, Инстаграм показал, как превратить любой смартфон в миниатюрный Серебряный павильон, с помощью которого пользователь может возделывать собственный сад, убирая оттуда все то, чего видеть не хочется. Но если это так, то что же впускает в себя рамка Инстаграма? Мы ведь давно перестали заниматься такими глупостями, как созерцание быстротечности всего сущего (хотя, если вспомнить о миллиардах загруженных в сеть картинок, мы только и делаем, что предаемся этому занятию). Как и другие соцсети, своим успехом Инстаграм во многом обязан тем, что действует на манер исключительно эффективного механизма, вживленного прямо в мозг и паразитирующего на нашей потребности в мгновенном контакте и подтверждении собственной значимости. Однако в качестве искусства – а в каком-то смысле он является искусством, каким бы аляповатым, расплывчатым, неуловимым и трижды банальным оно ни было, – Инстаграм обязан своим успехом триумфу повседневности.

За последние двадцать лет наибольшего успеха в этом мире добилась именно повседневность – в этом ничто, даже интернет, с ней не сравнится. Высшее проявление обыкновенности – теле- и медиазнаменитости, в принципе лишенные какоголибо таланта и не несущие ни за что ни малейшей ответственности. Самый живой интерес в наши дни вызывают не искусство, не политика и не религия, а жизнь окружающих нас людей и жизнь людей, которых мы никогда не видели. Называйте это как угодно, хоть эрой Великого pазопосредования. Истоки ее обнаруживаются в эпохе Возрождения и Золотом веке голландской живописи. Сегодня она продолжается на 200 миллионах экранов и 70 миллиардах снимков в год.

Людвиг Витгенштейн предчувствовал такое развитие событий уже в 1930 году. В записной книжке он рассуждает о будущем искусства. Начинает он с попытки вообразить, что происходит, когда ты наблюдаешь за человеком, который не знает, что ты за ним наблюдаешь:

Самое удивительное – смотреть на человека, который думает, что его никто не видит, и занят при этом каким-нибудь простым повседневным делом. Представьте себе театр: занавес взмывает вверх, и мы видим человека. Он один в своей комнате, ходит по ней туда-сюда, закуривает, садится и т.д. То есть мы вдруг видим человека извне таким образом, каким мы, как правило, сами себя никогда не видим; мы как будто собственными глазами просматриваем главу из биографии – безусловно, это было бы жутковатое, но в то же время удивительное зрелище. Куда более удивительное, чем что бы то ни было, разыгранное и сказанное на сцене с подачи драматурга. Смотреть надо на саму жизнь. Но ведь мы и так видим ее каждый день, и это не производит на нас ни малейшего впечатления!

«На саму жизнь». Вне должной перспективы, на уровне простого существования, жизнь не имеет никакого значения, никакого смысла. Но если взглянуть на нее под нужным углом, она начинает казаться замечательной. Дальше Витгенштейн пишет, что это, конечно же, невозможно. Нельзя инсценировать повседневность, перенести ее на подмостки и следить за ней, самому оставаясь незаметным. Тем не менее без этого отдаления повседневность мертва, холодна, скучна. По словам Витгенштейна, она напоминает снимок, «одну из тех невзрачных фотографий, изображающих какой-то вид и интересных исключительно человеку, эту фотографию сделавшему, потому что он лично там присутствовал и что-то переживал; постороннего такая карточка по вполне понятным причинам оставляет равнодушным».

В этом «равнодушии по вполне понятным причинам» слышится какая-то ирония, потому что сам Витгенштейн очень любил фотографировать. Перед каждой вылазкой он покупал дешевую камеру и с огромным удовольствием снимал своих друзей. Если бы в его время уже существовал Инстаграм, он бы наверняка ему понравился. Но оказался бы этот Инстаграм рамкой, поисками которой был занят Витгенштейн? Не думаю – по крайней мере, не в том виде, в котором он существует сейчас. В данный момент Инстаграм – это не театр, а скорее подглядывание. Притом что охват у него огромный, на мир он смотрит как будто сквозь замочную скважину. Он впускает лишь столько света, сколько требуется, чтобы увидеть стоящую в углу вазу и висящий на стене свиток. То, что снаружи неистовствует буря и прямо за воротами дворца бушует пожар, ни малейшего значения не имеет.

© «The Point», № 12, лето 2016 г.