Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

В моих воспоминаниях о шотландской больнице небо всегда голубое, хотя я точно знаю, что такого быть не могло. Лето подходило к концу, и в Эдинбурге, как мои друзья к тому моменту уже успели ощутить на себе, часто случаются неожиданные бури. Тем не менее я не помню ни одного дождя за те две недели, что пролежала в постели. Сквозь дымку морфинового забытья до меня доносились лишь обрывки реальности: бодрящий ветерок из открытого окна, шершавые, но нежные пальцы матери, вытирающие горячечную испарину с моих бровей, слезы отца. Наверное, тогда мне сложно было понять, что происходит, но в памяти осталась ясность, а не смятение. Я помню Покой.

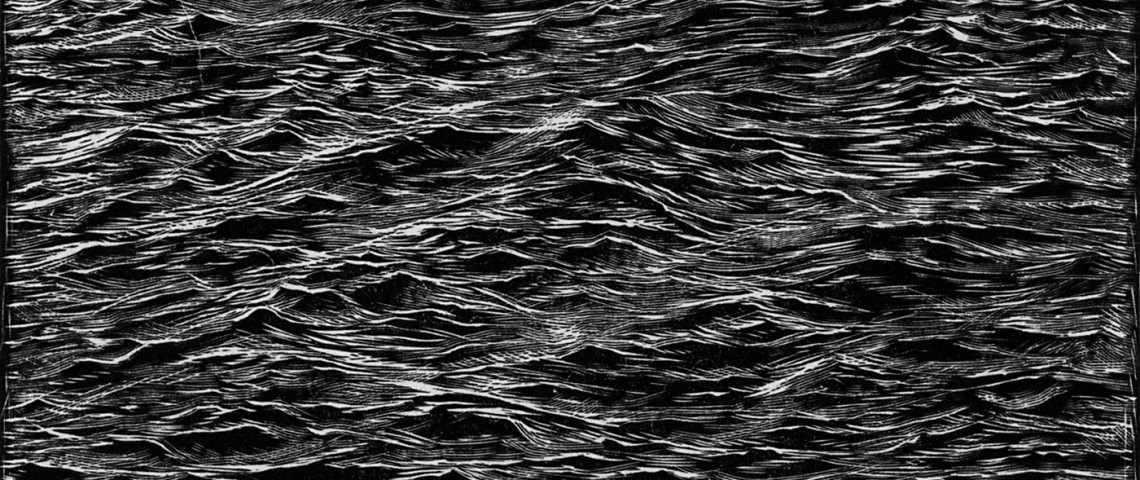

Это был не тот Покой, который я знала раньше. Это был безмятежный поток, присутствие в большей степени, чем отсутствие. Все, к чему я притрагивалась, все, что слышала, излучало непостижимое ощущение порядка. В голове моей было пусто – лишь какие-то обрывки как будто покачивались на волнах. Я была невероятно сконцентрирована на настоящем, совершенно не интересуясь своим прошлым и будущим. Окружавшие меня вещи казались как-то связанными между собой, будто это клетки огромного дышащего организма. Охвативший меня Покой и меня сделал своей частью.

Однако окружающие не разделяли моей безмятежности. Когда я потеряла сознание в эдинбургском баре, распевая под караоке, и меня увезла скорая, друзья позвонили моим родителям в Соединенные Штаты. В Эдинбурге была уже глубокая ночь, а в Лос-Анджелесе вечер только начинался, и никто особенно не беспокоился из-за того, что я упала со сцены, – наверное, легкое сотрясение мозга. Все изменилось через два часа, когда в больнице сделали компьютерную томографию и она показала, что состояние критическое. У меня произошел разрыв аневризмы с обширным кровоизлиянием в мозг. Нейрорентгенолог объяснил родителям, насколько серьезно мое положение, насколько часто разрыв аневризмы приводит к смерти даже после лечения – почти половина больных умирают в течение нескольких дней. Каждая секунда была на счету, и врачи готовились к экстренной операции. Между тем мои напуганные родители застряли в Калифорнии. Их паспорта лежали в банковской ячейке, а банк ночью закрыт. Ранним утром они уже стучались в его окна. Им удалось убедить персонал пустить их к ячейке до открытия, потому что нельзя было терять ни секунды. Несколько часов спустя они сели в самолет, оставив дома моего брата и бабушку, а меня тем временем уже везли в операционную. Когда они добрались до Эдинбурга, операция закончилась. Родители и друзья пришли в больницу вместе. К их облегчению, я была жива, но они прекрасно понимали, сколь опасно мое состояние.

В полной мере я проснулась только через несколько дней – сыграло роль сочетание отека мозга и тяжелого наркоза. Однако, придя в себя, я ощутила такой Покой, что потеряла всякий интерес к своему здоровью. Я проснулась в новом мире, приглушенном и полном неожиданностей.

Один из таких волшебных моментов случился, когда меня перевозили из реанимации в палату. Меня завезли в лифт со стеклянными стенками, и хотя на лице у меня не было бинтов и ничто не мешало мне смотреть, я едва могла узнать собственное отражение. Однако меня это не беспокоило. Более того, это казалось совершенно логичным, потому что я быстро заметила, что изменилось не только мое отражение. Трансформировалось практически все. Такие всегда казавшиеся неизменными понятия, как «стена» или «окно», вдруг потеряли смысл, а разница между «он», «она», «я» и «оно» стала ничтожной. Я понимала, что мои родители – это мои родители, а мои друзья – мои друзья, но чувствовала себя не столько собой, сколько окружавшим меня миром.

Меня подвезли к кровати у окна, выходящего на запад. В палате были еще три женщины, которые много разговаривали. Я вполне понимала, что они говорят, даже несмотря на их шотландский акцент, но сама предпочитала молчать. Мне нравилось слушать их голоса, то ускоряющиеся, то замедляющиеся, как шаги в танце.

Тогда я еще не знала, насколько пострадал мой мозг. У меня ничего не болело, так что мысли о болезни были неконкретными и скоротечными. Меня не занимало, почему я в больнице и что со мной произошло, мой ум был заполнен совершенно новым видом ощущений. Самые незначительные вещи казались мне захватывающими. Одеваясь, я поражалась космическому пространству между одеждой и телом. Чистя зубы, я восхищалась твердостью щетины и податливостью десен. Часами смотрела в окно, не в силах оторваться. Большую часть вида занимала крыша больничного флигеля, покрытая гладкими серыми панелями, но со временем меня заинтересовало и растущее рядом дерево. Мне были видны только верхние ветки, и я внимательно рассматривала все сучки и иголочки, изумляясь, как малейшее дуновение ветра меняет их положение. Дерево было всегда одним и тем же и вместе с тем разным. В тот период меня почти ничто не беспокоило. Но даже в такой бесформенной дреме запомнился момент, когда я ощутила настоящее горе. Или, по крайней мере, поняла последствия того, что со мной произошло.

Кажется, это случилось около полудня, потому что солнечный свет лился из окна и, как прожектор, вывел на первый план тумбочку слева от меня. Родители разложили на полках мою одежду, а медсестры натащили всяких жидкостей, которые мне полагалось пить. В тот день я заметила, что там же лежит пачка журналов и книга. Я не знаю, когда они там появились – может быть, еще до того, как я оказалась в больнице, – но тут я впервые проявила к ним интерес.

На ощупь глянцевая журнальная обложка показалась мне мокрой. Открыв журнал, я оказалась в водовороте фотографий с красных ковровых дорожек, иллюстраций к советам по макияжу, в буйстве цепляющих внимание цветов. Я не могла ни на чем остановить взгляда. Было чувство, что журнал на меня орет. Я почувствовала облегчение, только закрыв его.

Я взяла в руки книгу. Это был роман Агаты Кристи, который я наверняка давным-давно читала. Я открыла первую главу и, как всегда, пробежала глазами пару страниц. На третьей я остановилась, вернулась на первую и стала читать с начала – на этот раз медленнее. Гораздо медленнее. Щурясь, я пыталась сфокусироваться на тексте в ярком солнечном свете, но вместо слов видела лишь черные прямоугольники. Думая об этом сейчас, я не понимаю, почему я решила, что это роман Агаты Кристи. Именно тогда я поняла, что больше не могу читать. Держа в руках эту знакомую и одновременно незнакомую книгу, я вдруг осознала, что слова мне теперь недоступны. Всю жизнь язык находился в центре моих профессиональных и личных достижений, и мало что иное приносило мне такую же радость и ощущение смысла. Если бы мне сказали, что в какой-то момент я потеряю возможность читать – пусть даже на короткий срок, – я впала бы в невыносимое отчаяние. Во всяком случае, так мне казалось. И вот этот день наступил: абзацы превратились в набор бессмысленных закорючек, но я отнеслась к этому на удивление спокойно. Безусловно, это была неприятная новость, но охватили ли меня ужас и горе? Нет. Моя реакция была куда менее острой. Я почувствовала смутное разочарование, но вообще… неспособность читать слова показалась информацией краткосрочной важности. Утратив способность читать, я не думала, как и почему это может влиять на мою жизнь. Сейчас это кажется удивительным: почему столь чувствительная потеря не вызвала у меня более сильных эмоций. Но я жила только в настоящем, в удобном Покое, и не могла полностью осознать, как изменилась моя личность. Лишь через несколько недель я поняла, сколь большая часть меня исчезла и сколько сил потребуется, чтобы ее восстановить. Тогда же неприятные ощущения испарились, едва я закрыла книгу. И без малейшего усилия погрузилась в созерцание невозможно голубого неба.

Через несколько дней после операции занимавшийся моим случаем невропатолог Рустам Аль-Шахи Салман, сделав кучу анализов, рассказал моим родителям о краткосрочных и долгосрочных последствиях инсульта. Доктор Салман был строен и говорил мягким голосом без лишних слов и жестов. Еще он никогда не спешил, что хорошо соответствовало тому миру Покоя, в котором я пребывала. Вероятно, он первым произнес слово «афазия» в разговоре с моей семьей. Что это такое, он объяснил родителям гораздо подробнее, чем мне.

Он рассказал им, что афазия не связана с нарушением когнитивных способностей и интеллект при ней, как правило, не задет. Симптомы могут быть разными, и обычно афазию делят на два вида: сенсорную и экспрессивную. Экспрессивная афазия (ее еще называют афазией Брока) проявляется в трудностях с нахождением нужного слова, сенсорная афазия (она же афазия Вернике) – с пониманием речи. В моем случае наиболее выражены были экспрессивные симптомы, но поначалу были и сенсорные проблемы – я не понимала, что пропускаю или коверкаю звуки.

Чтобы решить эту проблему, доктор Салман назначил мне логопеда. Энн Роу, женщина с короткими тускло-рыжими кудряшками, была примерно возраста моей матери. Какое-то время мне казалось, что вся ее работа состоит в том, чтобы выдавать мне листы с заданиями. Целые пачки заданий. На одном из первых были нарисованы лица. Каждый день я должна была найти лысого мужчину и сказать, как я себя чувствую.

Я говорила, что чувствую себя прекрасно. Или думала, что говорила. Но Энн настаивала на более подробных ответах.

Она просила меня указать на лицо, которое лучше всего отражает мое состояние. Мне не приходило в голову, что Энн пользовалась картинками не для тренировки, а из необходимости, потому что не могла понять почти ничего из того, что я говорила. Экспрессивная афазия мешала мне ясно изъясняться, а сенсорная не давала понять, что моя речь невнятна. По словам родителей, в первые две недели мой словарный запас составлял 40–50 слов.

В записях Энн о наших первых занятиях говорится, что у меня были и сложности с произнесением звуков: «Лорен иногда говорит полными предложениями, но испытывает явные проблемы с нахождением нужных слов и моторикой произнесения звуков». Это значит, что я не могла управлять ртом для произнесения нужного звука – этот симптом называется апраксией, и он часто сопутствует афазии. Схожие проблемы испытывают дети, когда учатся говорить, и родители просят их повторять слово до тех пор, пока не получится произнести его правильно. Той же цели служили и занятия с Энн. Она показывала на рисунок рта и поясняла: «Кончик языка упирается сюда…» А потом показывала на себе: «Т, т, т, тэ, вот кончик языка. С, с, са, вот спинка языка».

Меня не беспокоило, что Энн просит меня повторять за ней. Для меня это не было знаком того, что со мной что-то не так. Наоборот, это все напоминало мне упражнения для дикции, которые я так любила делать, когда училась в театральной школе. Для актера много раз подряд произнести «п» и «б» было делом привычным. Когда в больнице Энн просила меня об этом же, я была уверена, что с каждым разом делаю это все лучше и лучше благодаря мышечной памяти, но Энн каждый раз мягко указывала на мои ошибки. «Очень хорошо», – говорила она. Или: «Не совсем, попробуй еще раз».

В какой-то момент я поняла, что Энн очень часто говорит «не совсем». Если ей приходилось много раз подряд повторять «попробуй еще раз», мы переходили к следующему упражнению. Это был явный знак того, что что-то не так. Я не вполне понимала, чтó именно, но пыталась исправиться, потому что позитивная реакция Энн нравилась мне больше негативной.

Через неделю после инсульта Энн провела со мной Western Aphasia Battery – диагностический тест на афазию. Вот что она записала о том, как я читала: «Тестирование приостановлено, так как Лорен нервничает. Л. прекрасно понимает, что не может выполнить задание». Я не помню, чтобы я нервничала, но верю записям Энн. Скорее всего, моя тревога была скоротечной и неглубокой. Кроме того, я, скорее всего, понимала происходящее в меньшей мере, чем казалось Энн. Вряд ли я думала о том, что не могу выполнить задание, и переживала, как это скажется на моих дальнейших успехах. В тот момент прошлое и будущее меня почти не беспокоили, и сейчас я думаю, что просто не хотела разочаровывать Энн. Вероятно, только этим и был вызван мой стресс. К счастью для меня, он продолжался недолго. В том моем состоянии негативные эмоции утихали так быстро, будто их и не было вовсе.

Проблемы с устной речью зеркально проявлялись и в письменной. На занятиях с Энн я поняла, что помню буквы, но забыла, как они складываются в слова. Я могла находить отдельные буквы на странице, но чтобы составить слово, Энн подолгу учила меня зачитывать их вслух. Из записей Энн: «Много ошибок в чтении вслух, особенно в словах со сложной орфографией, при этом Лорен с трудом понимает, ошибается она или нет». Хотя я не полностью утратила способность читать, в новой итерации моей жизни «чтение» требовало предельной концентрации и больше слова за раз мне не давалось. Без посторонней помощи я не могла понять, правильно ли я читаю. Каждое слово отнимало столько времени, что, переходя к следующему, я забывала начало предложения. Скорее всего, именно это случилось, когда я попыталась самостоятельно почитать книгу Агаты Кристи. Я ожидала увидеть обычный текст, а он рассыпался на отдельные слова, которые никак между собой не связаны. Читать целыми предложениями? Это была недостижимая мечта.

Сейчас я знаю, что Энн работала с моей системной проблемой – новоприобретенной афазией. Но тогда я не могла этого понять. Я путалась и не слышала своих ошибок. А если и слышала, то, вероятно, считала, что это от усталости или скоро пройдет. Как только занятие кончалось, я снова с упоением погружалась в тишину всеобъемлющего Покоя.

В моей жизни всегда присутствовали важные люди, с каждым из которых я общалась по-разному – как дочь, как старшая сестра, как актриса, как соседка, как жена. До инсульта мне не составляло труда понимать желания и потребности всех этих разных людей. Однако после него моя эмоциональная восприимчивость катастрофически притупилась. Я не понимала, что думают окружающие, и не хотела выяснять. Мое безразличие к личным отношениям имело, вероятно, как эмоциональные, так и анатомические причины.

Разрыв аневризмы произошел в средней мозговой артерии левого полушария с кровоизлиянием в Сильвиеву борозду и левые базальные ганглии. Средняя мозговая артерия питает кровью два речевых центра мозга – зоны Брока и Вернике. Базальные ганглии обычно отвечают за моторику, но также влияют на привычки, когнитивную деятельность и эмоции. Иногда в результате базальных травм ухудшается распознавание эмоций и целенаправленная деятельность. Диапазон возможных последствий огромен, так что изменения в базальных ганглиях наверняка проявлялись у меня разными способами, но непосредственно после разрыва аневризмы самым заметным симптомом было нарушение речи. Однако у афазии имелись и незаметные стороны, о которых со стороны было трудно догадаться. Мой внутренний монолог, разговор с самой собой тоже практически затих. Его место занял сияющий Покой. Услаждающий Покой. Озаряющий Покой.

Об этом Покое я ни с кем не говорила. Родители волновались, что возможен еще один инсульт (после разрыва аневризмы нередки вазоспазмы), я же счастливо парила в довольно медитативном состоянии. Мне казалось, что со мной происходит нечто особенное, но потом я узнала, что подобное состояние не редкость среди получивших травму левого полушария. Вот как клинический психолог Скотт Мосс описывает собственную афазию в статье, опубликованной в сборнике «Повреждения мозга у медиков, описанные ими самими» (Injured Brains of Medical Minds):

Я смутно понимал, что мне говорят… С концентрацией проблем не было: просто слова – и по отдельности, и в сочетаниях – ничего не значили, и что самое удивительное, меня крайне мало это беспокоило… Более того, я даже потерял способность разговаривать сам с собой… Я просто существовал… Когда исчезают слова, ты будто бы перестаешь думать о завтрашнем дне.

Специалист по нейроанатомии Джилл Болти Тейлор, выпускница Гарварда и автор бестселлера «Мой инсульт был мне наукой» (My Stroke of Insight), также утратила внутренний монолог. Она пишет о «всепроникающем и обольщающем внутреннем спокойствии», которое вытеснило «болтовню в голове». Кроме того, она признается, что «думала по-другому», отчасти из-за «роковой тишины», которая в ней поселилась. Болти Тейлор напрямую связывает эти изменения с новым распределением функций между полушариями.

Психиатр и писатель Иэн Макгилкрист в книге «Господин и его посланник: разделенный мозг и создание западного мира» (The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World) подробно описывает, чем отличаются полушария. Мозг похож на грецкий орех с бороздой посередине. Каждое полушарие – полноценный орган, как будто в голове одновременно работают «Мак» и «Пи-си». Обычно они работают вместе, создавая единую картину, однако человек вполне может обойтись одним полушарием, если второе вышло из строя или ремонтируется (что-то подобное происходит после инсульта). Макгилкрист спорит с псевдонаучным разделением людей на тех, у кого ведущее левое полушарие, и тех, у кого правое; тем не менее полушария обладают разной силой, точнее, их различия связаны, как выражается Макгилкрист, с «конкурирующими потребностями» и «видами внимания, которые требуются для взаимодействия с миром». Такое раздвоение характерно не только для человека, но и для большинства позвоночных. Птица одновременно левым полушарием определяет, что перед ней – песчинка или что-то съедобное, а правым следит, нет ли вокруг хищников. Макгилкрист считает, что это «два совершенно разных вида деятельности, требующих не просто распределения внимания, а использования двух его совершенно разных видов».

У людей различие между полушариями не такое резкое, однако довольно сложное. Левое полушарие уделяет гораздо больше внимания деталям, и поскольку именно в нем располагаются речевые центры, оно более вербально. Правое же полушарие всегда начеку – оно более бдительное, чем левое, более восприимчиво к новой информации. Вот что пишет Макгилкрист:

«Консерватизм» левого полушария, его склонность иметь дело с уже известным, придает его деятельности устойчивость. Ему свойственна рефлексивность – будто оно находится в зеркальной комнате: оно видит только то, что и так уже знает, а всякое его действие – повторение старого. Правое же полушарие, напротив, видит общую перспективу.

Это описание представляется мне очень точным. Без языка я смотрела на мир совершенно по-другому. Без тех талантов и способностей, которыми я раньше так дорожила и на которых строилась моя личность, я опиралась на какие-то нечленораздельные ощущения. Я вышла из своей зеркальной комнаты, и после травмы более вербального левого полушария я, вероятно, стала обращать гораздо больше внимания на информацию от правого.

Я почти непрерывно чувствовала взаимосвязь вещей, однако в моих наблюдениях не было конкретных категорий и измерений, а также каких-либо личных предпочтений. Мое «я» никак не затрагивалось в процессе. События происходили со мной и вокруг меня, но не из-за меня.

Мне кажется, что именно из-за этой временной смены ведущего полушария и вызванной этим потери внутреннего голоса мой Покой был таким спокойным. Непрерывный речевой поток, который я всегда считала мышлением, вдруг исчез. Внутренний голос трудно описать, но еще труднее описать его отсутствие. Внутренний монолог обычно начинается с самого утра, мы говорим себе: «Вставай» или «Готовь завтрак». Таким образом мы контролируем себя, критикуем или сомневаемся – и порой вредим себе. Но этот голос также помогает нам – мотивирует, помогает разобраться в ситуации и даже изменить ее. Моя внутренняя речь возвращалась очень медленно и по частям. В больнице же я не понимала, что у меня ее нет, я просто чувствовала, что стала какой-то другой.

При этом способность мыслить после инсульта у меня не пропала. Во многих отношениях я мыслила даже яснее, чем раньше. Я могла удерживать сложные мысли, просто они выражались не словами и предложениями и как-то иначе друг с другом связывались. Нельзя сказать, что я ничего не знала, но какой-то элемент невинности присутствовал.

В целом же молчание полностью меня устраивало. Без внутреннего монолога я поначалу почти не осознавала, что со мной случилось. Я не могла спросить себя: что со мной не так? Я не могла составить список своих симптомов, а он вышел бы длинным.

Я перестала быть автором собственной жизни.

Десять лет спустя, после еще одной сложной операции и бесчисленных часов формальной и неформальной речевой терапии, я почти восстановила языковые навыки. Какая часть из них оказалась полностью утрачена – неизвестно. Не могу гарантировать, что сейчас я такая же, какой была пять или пятнадцать лет назад или буду через пятьдесят секунд. Однако я знаю, что подобный опыт есть не только у переживших мозговую травму. Когда мы рассказываем о детстве или любом другом далеком периоде жизни, мы всегда имеем дело с множественными версиями самих себя, даже если сейчас говорим, думаем и выглядим по-другому. Со мной подобные изменения произошли быстрее, чем у большинства. Но сама эта множественность присуща всем.

Мы редко готовы к каждому следующему этапу своей жизни и оказываемся в них без нужных инструментов и опыта. Поэтому неправильно делать своей целью совершенство. А вот плавность можно. Иногда мы, сами того не понимая, делаем что-то и благодаря этой деятельности становимся теми, кто умеет это делать.

Язык стал для меня и болезнью, и ее лечением. Я много писала, чтобы снова овладеть им. Подозреваю, я буду продолжать пользоваться языком, даже когда он подводит. Речь – и внешняя, и внутренняя – это дар, но иногда полезнее ею не пользоваться.

Как прекрасно может быть слово! Почти так же прекрасно, как тишина, которая ему предшествует.

© Фрагмент книги Лорен Маркс «A Stitch of Time: The Year a Brain Injury Changed My Language and Life» («Шов времени: год, когда повреждение мозга изменило мой язык и жизнь»), Simon&Schuster, 2017.