Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

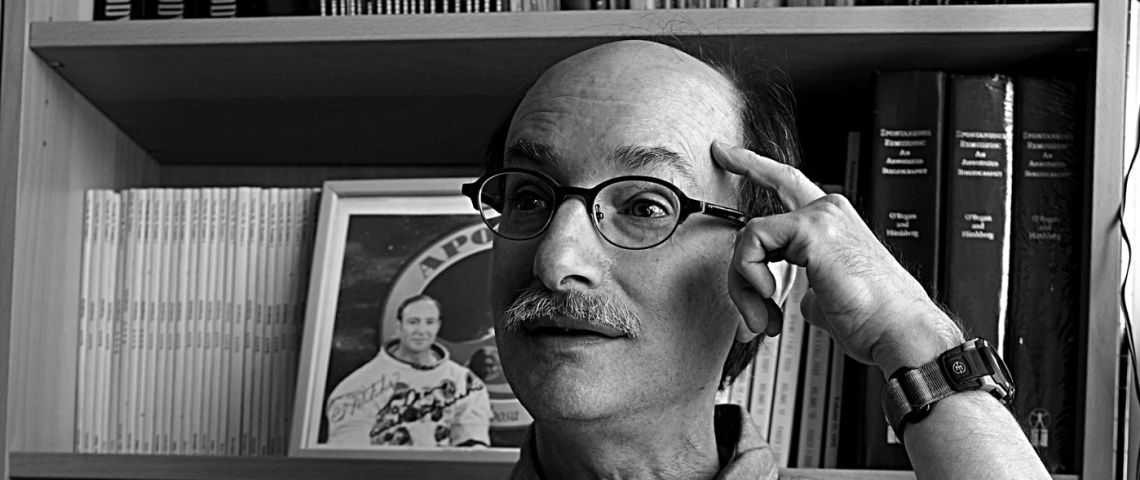

Первая часть очень смешного трехсерийного документального фильма «Сумасшедшие властители мира» (Crazy Rulers of the World, 2004) посвящена обучению американских солдат из «Первого земного батальона» секретным методикам убивания врага взглядом. Отборная команда в конце 70-х и в начале 80-х тренировалась на козах, но, к удивлению инструкторов, так ни одну козу взглядом и не убили. Параллельно по прямому приказу высокопоставленного генерала изучались возможности прохождения через стен и чтения мыслей врага на расстоянии, но к никаким явным успехам это не привело. Хотя программа по внедрению в военный арсенал паранормальных способностей была закрыта, интерес американских милитаристов и правительства к исследованиям парапсихологических феноменов на этом не прекратился. В последние годы ХХ века в одном из таких проектов (Stargate) при частном исследовательском институте SRI International в Калифорнии участвовал и Дин Радин (р. 1952) – виолончелист, инженер, работавший в престижных научно-исследовательских лабораториях, доктор психологии обучения и автор нескольких бестселлеров, который в 2001 году стал старшим научным сотрудником Института ноэтических наук (Institute of Noetic Sciences), а теперь является его научным руководителем. Институт занимается исследованиями «человеческого потенциала», и «ноэтическoe» в названии института в понимании его создателя, астронавта из Apollo 14 Эдгара Митчелла, связано с интуитивным умом и внутренним знанием.

Среди бестселлеров Дина Радина такие книги, как «Сознательная Вселенная» (1997), цель которой – доказать существование паранормальных или «пси» феноменов (телепатия, психокинез, ясновидение), а также «Сцепленные умы» (Entangled Minds. Extrasensory Experiences in Quantum Reality, 2006), в которой рассматривается природа «психических феноменов» и их место в реальности. Ко времени нашего разговора Радин окончил работу над книгой «Сверхнормальное: наука, йога и доказательства экстраординарных психических способностей», где старается сопоставить данные древних религиозных текстов и современные исследования парапсихологических феноменов. В центре внимания Радина – «Йога-сутры» Патанджали, основополагающий текст классической философской школы йоги, и вырабатываемые с помощью йоги исключительные способности (сиддхи) йогинов. Радин выделяет три типа этих способностей – абсолютный контроль над своим телом («независимость от огня, воды, воздуха и земли»), получение знания независимо от органов чувств и способность ума изменять материальную реальность.

Несмотря на псевдонаучную ауру, свойственную многим исследованиям в области паранормальных способностей и явлений, Дин Радин в своих научных исследованиях и экспериментах старается следовать строгим стандартам современной науки, а в своих книгах для широкой аудитории стремится развеять скепсис относительно существования экстраординарных психических способностей. Кажется, Радин больше всего стремится к тому, чтобы ученые хотя бы сделали допущение, что это не полная ерунда и чушь. Помимо любознательного ума и интереса к необычным явлениям Дин Радин подкупил нас своим неиссякаемым остроумием.

А. Р.

У вас когда-либо был опыт предвосхищения, прекогниции?

Думаю, да. Пару лет назад мне приснилось, что я попал в аварию. Я проснулся в страхе от того, что сработали подушки безопасности. Утром я отчетливо помнил этот сон, поэтому решил поехать на работу не той дорогой, что мне приснилась. И вот стою я на светофоре, и вдруг – бабах! Мне в багажник врезается машина. К счастью, столкновение было не сильным, но до этого я никогда не попадал в аварии. Я попытался избежать аварии, которая мне приснилась, и в итоге в нее попал. Я поехал в автомастерскую и упомянул об этой истории мастеру, и он сказал: а вдруг, если бы я не обратил внимания на свой сон, авария была бы страшнее? Все возможно.

У Сократа был даймон, который иногда говорил ему, чего не следует делать, а что следует, не говорил. Только так: не ходи туда, не делай того. Вы достаточно понимаете эти феномены, чтобы объяснить, что это такое?

Научный подход состоит в том, чтобы изучить природу феномена и научиться управлять им в лаборатории. По-видимому, феномен состоит в передаче информации из будущего в настоящее. Следовательно, нам надо провести эксперимент с неизвестным событием из будущего – то, которое нельзя предвидеть, – а потом посмотреть, существует ли в принципе физиологическая или поведенческая реакция человека на событие, которое еще не произошло. Именно этим мы и занимаемся в лаборатории, и наш ответ – да. Однако в связи с этим возникает другой вопрос: влияет ли вероятность события в будущем на нашу способность его предвидеть? В принципе, чтобы проверить это в лаборатории, надо взять случайное событие – например, событие, созданное генератором случайных чисел, по отношению к которому ни у кого нет никаких ожиданий. Но вероятность этого события будет, например, 50 на 50. После этого можно провести еще один эксперимент, когда вероятность события будет 90%, а потом еще один – с вероятностью 10%. То есть мы все равно не знаем, что произойдет, но мы уже ограничили это событие вероятностными параметрами. Теперь понятно, что происходит с точки зрения прекогниции, знания будущего: притягивает ли нас вероятность или событие, которое случится независимо от его вероятности? Я ставил этот эксперимент много раз, и пара коллег очень хорошо себя показали. Мы выяснили, что люди, как правило, фиксируются на вероятности будущего события, из чего следует, что мы чувствуем тенденцию к чему-то, а не реагируем на то, что на самом деле произойдет. Тем не менее некоторые эксперименты показывают противоположные результаты. Независимо от априорной вероятности люди реагировали на событие, которое действительно происходило. Однако большинство исследований демонстрирует, что люди реагируют на вероятность.

И что этот эксперимент говорит нам о сознании?

Он позволяет предположить, что отдельные аспекты нашего разума не связаны пространством и временем в обычном понимании. Во всяком случае, не так, как об этом говорит нейрофизиология. Если сознание – это исключительно результат процессов в мозге, то я, очевидно, не могу получить информацию ниоткуда, кроме как из чувств. Тем не менее есть феномены, свидетельствующие, что можно получить информацию не через чувства, а через пространство и время.

Вы где-то говорили о «поле сознания», т.е. о сознании как поле. Это как-то связано с тем, что вы сейчас говорите?

Возможно. Вообще я говорил это в контексте взаимодействия разума и материи. А сейчас я, скорее, говорю о восприятии.

Для вас это две разные вещи?

Нет, я думаю, что в принципе мы говорим об одном и том же, однако наш язык не слишком подходит для того, чтобы различать действие и восприятие.

Вернемся к тому, что в сознании есть нечто, не связанное пространством и временем. Что это и как оно работает?

Есть подход восточной философии – что, по сути, все является сознанием и именно из него возникает физический мир, как мы его понимаем. Физический мир – это эмерджентное свойство сознания. Если этот подход верен, то сразу становятся понятными многие паранормальные феномены. По крайней мере, они более понятны, чем в другой модели – если принять, что физический мир первичен и уже из него возникает сознание. Так что я склоняюсь к модели восточной философии, потому что она больше объясняет.

Но ведь эта модель мало что может сказать нам об индивидуальном сознании.

Вполне может, потому что то, что я воспринимаю как свое сознание, может быть отражением некоего фундаментального сознания, вплетенного в ткань реальности. Я могу здесь только прибегнуть к хорошо известной метафоре: пусть сознание – это океан, тогда гребень каждой волны, если выделить его, кажется самостоятельным объектом, но, очевидно, им не является. Волна возникает из океана и в какой-то момент в каком-то месте опускается. Возможно, мое самосознание возникает из океана сознания, и в течение какого-то короткого периода времени существует мое Я. Это объясняет, почему у меня есть самосознание и почему я способен получить из этого океана информацию, которая недоступна моим чувствам.

А вы кто?

Кто я? У нас есть тест, измеряющий степень недуальности в поведении человека: он отвечает на этот вопрос 20 раз, а мы ранжируем каждый ответ на основании того, сколько в нем эго. И кто я, когда я 20 раз подряд отвечаю на этот вопрос? Я не слишком недуальный человек.

Я не вполне понимаю, что значит мыслить недуально.

Если говорить о себе недуально, то ответ будет такой: это тело отвечает на ваш вопрос, говоря то-то и то-то.

Это недуально?

Да.

А что в этом недуального?

Я не использовал личного местоимения. Можно сказать, что человек, практикующий недуальную медитацию, начинает разотождествляться со своим эго. Это одно из проявлений.

А вы пытаетесь измерить уровень недуального мышления человека, правильно?

Да. Я 20 раз подряд спрашиваю «Кто я?». Я собираю ответы, и тот человек, который меньше всего отождествляется со своим эго, получает больше баллов. Разумеется, большинство дают 20 разных ответов: я мужчина, мне столько-то лет, я гражданин, я занимаюсь тем-то – это все личные идентификации… Мы проводили эксперименты с восемью недуальными медитаторами, которые занимались этим много лет, и восемью людьми из контрольной группы, которые медитацией не занимались. Как и ожидалось, у недуальных медитаторов баллы были гораздо выше.

Хорошо, кто-то получает больше баллов за недуальность мышления. И что? Зачем нужны эти измерения?

Мы привлекали этих людей, чтобы протестировать опыт безвременности. Многие опытные медитаторы говорят о необычном состоянии пространственности, или, как его еще называют, безвременности. Нас интересовало, является ли безвременность онтологически достоверной или иллюзией. С точки зрения нейрофизиологии все наше восприятие времени иллюзорно. Мы конструируем время с помощью маленьких часов в голове. Вопрос для недуальных медитаторов был в том, что в этом состоянии… Весь смысл недуальности – избавиться от определений, особенно определений дуальных. Надо избавиться от оппозиций здесь-там, сейчас-тогда, ты-я и так далее. Вот они осознают безвременность, но ведь это осознание происходит во времени? Итак, у нас было 16 человек – восемь недуальных медитаторов и восемь человек контрольной группы, – с них снимали 32-канальную электроэнцефалограмму, на них были специальные очки с очень яркими светодиодами и наушники. Без всякой системы перед ними либо вспыхивал свет, либо раздавался тон в ушах, либо ничего не происходило – и так 50 раз в течение 10–15 минут. Гипотеза была в том, что если сознание растянуто во времени, то даже если ты не осознаешь, что сейчас случится, твое тело это знает. На некоем глубоком бессознательном уровне человек реагирует на событие, которое еще не произошло. Мы используем этот метод – я называю его «метод предчувствия», – чтобы увидеть, среагирует ли мозг недуальных медитаторов на вспышку или звук прежде, чем они случатся. Еще до того, как компьютер начинал их генерировать. Мы используем настоящий генератор случайных чисел, а к вспышкам и звуку прибегаем потому, что за них отвечают разные участки мозга. На цвет реагирует зрительная кора головного мозга, а на звук – звуковая кора. Наш расчет был таков: если некий аспект Я растянут во времени и передает телу информацию, которую мы еще не успели осознать, то какая-то часть мозга среагирует на свет или звук заранее. Мы провели эксперимент, и действительно, у недуальных медитаторов деятельность мозга перед звуком и вспышкой существенно отличалась, тогда как в контрольной группе ничего похожего не наблюдалось. Это позволяет нам предположить, что как минимум в некоторых случаях состояние безвременности онтологически корректно, это не иллюзия.

Между этими двумя крайностями – онтологическая реальность и иллюзия – должно быть что-то посередине. Если нечто не является одним, это не значит, что оно с необходимостью оказывается вторым.

Не забывайте, я не недуал, поэтому на вопрос «То или это?» я отвечаю: скорее это, чем то. Собственно, на это эксперимент и указывает.

Но разве это не упрощение – принимать только два возможных объяснения из семнадцати тысяч?

Если бы я знал остальные семнадцать тысяч, я бы с удовольствием их обсудил. Но я их не знаю.

И все-таки, как так получилось, что в ходе лабораторного эксперимента предчувствие будущего оказывается свидетельством безвременности? На мой взгляд, это совершенно разные вещи.

Но ведь безвременность предполагает, что сознание растянуто во времени, так ведь?

Не обязательно. Безвременность может быть полным отсутствием времени – не вечностью, не очень долгим периодом, а полным отсутствием времени.

Понимаю. Но полное отсутствие времени сложно протестировать в лаборатории. Мне даже не представить, как к этому подступиться. Мы можем измерить, как долго длится настоящее. Отсюда берется идея движения по временной оси – как бы в обе стороны до бесконечности… А если с обеих сторон бесконечность, то получается такая безвременность, хотя я понимаю ваше возражение, и, вероятно, «безвременность» не самый удачный термин – лучше говорить «расширение временного чувства» или «расширение настоящего момента». Именно это изучается в этом эксперименте. Сразу видно, что у вас философское образование – вы сразу уточняете смысл терминов, тогда как большинство людей не обращают на них внимания.

Значит, вы редко встречаетесь с философами?

Они обычно в лабораторию не заходят.

Почему?

Боятся.

Боятся? Чего?

Большинство моих знакомых философов не особенно интересуются экспериментами.

Я тоже об этом спрошу. Зачем вы проводите свои эксперименты? Зачем вам лаборатория? Вы хотите доказать некоей научной институции, что существует нечто, во что они не верят, или вы хотите себя в этом убедить?

Я никого ни в чем не хочу убедить, тем более что еще с 12-летнего возраста мне это ни разу не удавалось. Мне интересно задавать интересные вопросы, и для меня они связаны со способностями разума. На что мы способны? Есть интересные вещи в фольклоре и литературе. Я только что закончил работу над книгой о йогических сверхспособностях или сиддхах. Считается, что сиддхи возникают спонтанно в результате медитации у очень опытных йогов. Интересно, если это действительно так. Многие мои эксперименты связаны с сиддхами, но я использую только научный метод. Я не сразу к этому пришел, но чем больше я изучал такого рода способности, тем больше убеждался в том, что ничего нового не изобретаю, а просто подхожу с новым инструментарием к вещам, которые уже две тысячи лет как описаны. И мне это интересно.

Вы говорите о древних описаниях феноменов, связанных с вполне определенными физическими и ментальными практиками. Но сейчас вы изучаете их в отрыве от этих практик. Вы занимаетесь йогой?

Я медитирую.

Дуально?

В процессе медитации я не знаю, дуальна она или нет.

Но вы же сказали, что вы дуальный человек.

Я должен быть дуальным, потому что я пишу, пользуюсь языком и вообще занимаюсь вещами, которые все время требуют дуальности. Когда я медитирую, я, возможно, менее дуален.

Но вы не считаете, что отрываете феномены от их корней?

Да, в каком-то смысле любой эксперимент – это искусственный конструкт, цель которого – изучить феномен с помощью научного метода, чтобы получить некий результат. Это совсем не то же самое, что испытать нечто на собственном опыте. Но не стоит забывать, что самые первые сиддхи, описанные в сутрах, – это развитие знания о прошлом, настоящем и будущем. И когда я смотрю на это как ученый, я говорю: но ведь это похоже на прекогницию! Я знаю, как изучать ее в лаборатории. Это пример того, что 25 или около того сиддх, упоминаемых в классической йоге, можно если и не объявить сбывшимися пророчествами, то по крайней мере найти научный способ измерить то, о чем там говорится. Это касается, например, приблизительно 25 сиддх – по большей части это ясновидение. А ясновидение можно изучать в лаборатории в контролируемых условиях.

А у вас нет чувства, что вы могли бы получить гораздо более ясные ответы, если бы прочитали тексты и последовали описанным там практикам, а не экспериментировали с ними в лаборатории?

Скорее, нет. Я бы сказал, что более ясные ответы можно получить в экспериментах с контролируемыми условиями. Потому что мы так хорошо умеем себя обманывать, наше восприятие подвержено таким разнообразным воздействиям, что возможны самые разные виды иллюзий. Я гораздо больше верю экспериментам, когда ты знаешь границы и понимаешь контекст. Ведь весь смысл эксперимента в том, что ты исключаешь все возможности обмануться.

Мне кажется, что в своих книгах и размышлениях вы пользуетесь понятием сознания, которое не совпадает с сознанием, как его понимают в нейрофизиологии. Не могли бы вы объяснить, что вы понимаете под сознанием и как вы его исследуете с помощью экспериментов?

Я не всегда уверен, что мы исследуем сознание напрямую. Например, в эксперименте с предчувствием речь не идет о сознании как самосознании. Мы смотрим на изменения в теле, которые по определению не являются сознательными. Когда мы спрашивали участников эксперимента, чувствовали ли они свое предчувствие, они отвечали отрицательно. Не было никаких признаков, что они что-то знали. Поэтому речь не идет о сознании вроде «Я понимаю, что происходит то-то и то-то». Это нечто более глубокое, некое бессознательное состояние. Является ли бессознательное частью сознания? Возможно, да – я не знаю. Большинство парапсихологических исследований приходят к выводу, что при восприятии информация поступает не через сознание, а через более глубокий канал. Поэтому, вероятно, следует говорить о сознании в широком смысле – и именно медитация позволяет установить связь с более глубокими пластами своего сознания. Если мое нынешнее самосознание может быть углублено, то, вероятно, можно дойти и до того уровня, где Я действительно оказывается океаном. Большую часть времени мы этого не осознаем. Получается та самая модель: все покоится в океане сознания. Вопрос в том, насколько истинно мое суждение об этом как сознающего существа. Обычно я этого не сознаю. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.

Нет, но давайте продолжим. Вы прибегаете к парапсихологии, а меня всегда удивляло, насколько разные вещи называют этим словом. Существует ли парапсихология как единая дисциплина?

Проблема в том, что ее часто путают с паранормальными явлениями в целом. Так что там все в кучу. Для меня парапсихология – это исследование того, что считается аномалиями в потоке информации. Если речь идет об обмене информацией между людьми в обход обычных органов чувства, это называется телепатией. Если поток идет от человека в окружающую среду, это взаимодействие разума и материи. А если от окружающей среды к человеку, то это ясновидение или прекогниция. Информация может идти странными путями, и мы не знаем, как это объяснить. В этом и есть предмет парапсихологии.

Вы говорите об информации в физическом или компьютерном смысле?

Для меня это градиенты энтропии, как сказал бы физик. Или паттерны энергии, как сказал бы Клод Шеннон[2. Клод Шеннон (Claude Shannon, 1916–2001), американский математик и инженер, основатель теории информации.]. Смысловые паттерны энергии. Вот что я имею в виду под информацией.

Вы когда-нибудь чувствовали, что на вас смотрят?

Может, иногда, но обычно нет. Может, все на меня и смотрят, но мне все равно.

(Смеется.) Все равно? А мне не все равно. Иногда я это чувствую. И я порой задавался вопросом: есть ли этому убедительное объяснение?

Не думаю, что уже есть хорошие объяснения. Нам приходится обращаться к метафорам, вот и я скажу метафорически: между людьми имеет место некая сцепленность. Это не то чтобы квантовая сцепленность – но, возможно, существуют иные, иерар-хически более сложные формы сцепленности, о которых мы еще ничего не знаем. По меньшей мере я рискну предположить, что наше ощущение изолированности и отдельности не вполне соответствует действительности. Множество парапсихологических феноменов говорят о том, что это иллюзия. В некоторых аспектах мы оказываемся связанными с другими.

Но ведь ощущение, что на тебя кто-то смотрит, свидетельствует как раз о чувстве отдельности. Потому что это точно не я сам на себя смотрю.

То есть вы считаете, что на вас кто-то посягает…

Да, будто дотрагивается.

Можно и так думать. Но можно по-другому: некий аспект вашей личности и некий аспект другого отбросили иллюзию раздельности, и на самом деле вы и другой – одно и то же. Что-то в вас противится этому, потому что это непривычно.

Мой опыт не похож на то, что вы описываете. На меня смотрят какие-то женщины, и я это чувствую – они не достигли уровня отказа от иллюзии раздельности. Вопрос в следующем: как я смог почувствовать взгляд?

А чем вы его почувствовали?

Чем-то на голове.

Вы почувствовали, кто на вас смотрит – мужчина или женщина?

Нет. Но обычно это женщина. И обычно не достигшая уровня недуального мышления.

Не знаю. Мои догадки ничуть не глубже ваших.

(Смеется.) То есть мы пребываем во тьме неведения?

Да. Вообще говоря, многие исследования в области парапсихологии – по крайней мере, на начальных стадиях – просто ориентированы на доказательство. В смысле реально ли ваше чувство или нет. Существует ли оно на самом деле? Мы проводим эксперименты, чтобы увидеть, появится ли оно в заданных нами условиях – если да, то мы знаем, что оно реально. Следующий этап исследований ориентирован на процесс; мы изучаем факторы, которые на него влияют.

Может, было бы точнее так сказать о первом этапе: он показывает, что нечто может быть реальным? Ведь еще не исключена вероятность, что чувство может быть иллюзорным. Эксперимент просто показывает, что в определенных ситуациях оно реально.

Эксперимент показывает, что в принципе оно может быть реальным.

Это я и имел в виду – не то, что оно сейчас реально.

Вы правы. Нельзя исключать того, что происходит в спонтанных, неконтролируемых обстоятельствах, но раз преодолев недоверие – «такого не может быть!», – начинаешь задавать другие вопросы. Однако в мейнстримной науке большинство никогда не доходят до этих вопросов, потому что просто в это не верят. Скажут, что это все совпадение, или симуляция, или еще что-нибудь.

Нейрофизиолог Джеймс Фэллон рассказывал мне о своих переживаниях прекогниции – как ему привиделось землетрясение или что-то в этом роде, а потом это случилось, и он добавил, что пока не может этого объяснить, но с точки зрения нейрофизиологии этому, несомненно, должно быть объяснение. Как вы понимаете его желание объяснить это нормальным научным методом?

Гораздо спокойнее думать, что модель, построенная при помощи научного метода, истинна. Ты чувствуешь, что понимаешь реальность, можешь ее предсказать и так далее. Это очень уютно. Гораздо менее уютен другой факт: научная модель оставляет за бортом огромную часть реальности. Ученого это раздражает, потому что он тратит на исследования всю свою жизнь и ему хочется в чем-то разобраться. Поэтому мне вполне понятно желание получить рациональное объяснение – оно мне тоже свойственно. Я изучаю эти феномены не потому, что мне хочется увидеть привидение. Первое, что меня интересует, – а реально ли это вообще? Стоит ли это изучать? И еще: откуда я вообще знаю о данном феномене? Рационально. Потому что альтернатива рациональному способу – интуитивный, который сам по себе не плох, только применять его непросто. А еще есть мистический способ, и он тоже, наверное, нормальный – только очень личный, и поделиться им непросто. А еще можно найти красивые метафоры, и это будет замечательно, но в какой-то момент захочется понять, что ж все-таки происходит на самом деле. Меня не беспокоит, что существуют вещи, которые мы не можем объяснить. Я верю, что наука в конце концов до них доберется и сможет объяснить. Но с другой стороны, я вспоминаю историю – мы, например, 500 лет пользовались магнитами, пока Гилберт не описал магнетизм квазинаучным способом. С тех пор прошло еще несколько сотен лет, а мы так и не разобрались, что это такое. То есть мы пользуемся массой вещей, которые мы фундаментально не понимаем. Мы можем делать из них гаджеты, но это не значит, что мы на самом деле знаем, что это.

Но вот вы изучаете эти феномены уже больше двадцати лет. Что убедило вас в том, что тут есть что изучать?

Вероятно… В одном из моих первых экспериментов применялся аппарат, сделанный физиком Гельмутом Шмидтом. Он одним из первых начал использовать генератор случайных чисел для исследования психокинеза. Я пришел к нему в лабораторию, и он любезно одолжил один из разработанных им аппаратов. Это был генератор случайных чисел, основанный на времени радиоактивного распада. На мониторе был круг из святящихся сегментов. Они загорались по очереди, пока не получали радиационный удар, после чего начинали загораться в обратном порядке. В ходе эксперимента человеку предлагалось сделать так, чтобы свет шел по часовой стрелке как можно дольше. Если получалось, значит, удавалось, по сути, изменить время радиоактивного распада. Я провел много экспериментов с собой и коллегами, и мы получили те же результаты, что и Гельмут. Думаешь, что свет пойдет в определенную сторону, и он идет. Так я понял, что это реально.

То есть вы обладаете некими способностями?

Нет, я думаю, что успех подобных экспериментов больше связан с тем, что человек допускает возможность существования этих способностей. А я всегда был открыт в этом отношении.

То есть надо не просто поверить, если увидел, но и чтобы увидеть, надо верить?

Именно так.

Вторая часть мне не вполне ясна.

Мы знаем из психологии восприятия, что если ты не ожидаешь увидеть чего-то, то, скорее всего, и не заметишь. А рядом с тобой сидит человек, который ожидает, и у него больше шансов заметить. Мы видим мир через множество фильтров. Следующее рассуждение кажется мне логичным: если в ходе эксперимента тебе предстоит встретиться с чем-то, в существование чего ты не веришь, и ты настаиваешь, что это невозможно, то едва ли что-нибудь получится. А если твоя изначальная установка другая – «было бы интересно, надо попробовать», – то, может, и получится. Вот и в том случае был эффект восприятия – не экстрасенсорного, но тоже относящегося к взаимодействию разум – материя. Вроде бы я влияю на удаленный объект. Я решил, что к этому надо относиться так, как будто ты смотришь кино. Ведь если не верить тому, что происходит на экране, то кино потеряет всякий смысл, его невозможно будет смотреть. Примерно так мы и проводим эксперименты с людьми. Приглашаем их и просим сделать то, что, как им кажется, они могут сделать. А иногда им кажется, что они не могут. Очень важно внушить человеку уверенность в том, что у него получится: все хорошо, все должно получиться и получится – это очень влияет на успешность эксперимента.

То есть само по себе наличие способностей не гарантирует успеха эксперимента?

Тут сложно что-либо гарантировать. Особенно когда все зависит от человека, да еще в области, в которой большинство ничего не понимает. Я всегда хотел провести эксперимент с кем-нибудь, у кого действительно есть йогические сиддхи. Пока получилось только с одним человеком, который живет в ашраме в Гималаях. Он писал о своем опыте – как занимался медитацией каждый день в течение 70 лет. Он участвовал в эксперименте по взаимодействию разум – материя. Все длилось 30 минут. Первые 15 минут ничего не получалось, но он не очень понимал, что надо делать. Это был довольно абстрактный эксперимент с использованием интерферометра. Но потом он сказал, что понял, и когда мы затем изучали данные, во второй части был виден отчетливый результат, то есть у него получилось то, на что я и рассчитывал.

И что же он сделал?

Кажется, этот эпизод есть в книге, которую я только что закончил. Сейчас посмотрю. (Пауза.) Книга выходит в июле. Она посвящена сиддхам. Вроде бы тут было изображение результатов… Вот этот эксперимент. Это интерферометр Майкельсона. Вот лазерный луч, он проходит через фильтр с нейтральной оптической плотностью, потом рассеивающая линза, потом полупрозрачное зеркало, потом обычное зеркало, еще одно обычное зеркало – и в итоге луч накладывается сам на себя и получается вот такая интерференционная картина. У нас была ПЗС-камера и компьютеры, которые записывали снимки интерференционной картины. Задача была такая: человек находится снаружи этой камеры, которая полностью экранирована от любого воздействия.

Вы ее в Гималаи возили?

Нет, он приезжал сюда. Она весит 1270 кг, ее так просто не повезешь. Он приезжал сюда, потому что у него было турне с лекциями по США и он оказался неподалеку. Итак, это был эксперимент, аналогичный опыту Юнга с двумя прорезями. Мы видим путь фотонов, которые через все это проходят, и если что-то на них будет воздействовать, то интерференция исчезнет и интерференционная картина изменится. Все можно четко предсказать. А теперь вот фотография. Вот две крайности. Здесь интерференция есть – вот волновая рябь, – а здесь все ровненько, никакой интерференции. Идеальные условия. В ходе эксперимента мы просили людей сесть рядом с камерой и мысленно перенестись внутрь интерферометра, будто они видят, как проходят фотоны. Если это возможно – методом ясновидения или еще каким угодно, – то интерференционная картина изменится, потому что разум окажется детектором.

То есть надо сконцентрировать мысленный взгляд?

Да. И вот результаты этого конкретного эксперимента – там участвовали еще четыре медитатора, а также немедитаторы. Последние не смогли добиться никаких изменений. Медитаторы оказали статистически достоверное воздействие. А этот оказал наибольшее воздействие среди всех. Я говорю об этом в книге, потому что в йоге считается, что медитация – это тренировка, позволяющая достичь уровня внимания, недоступного для немедитаторов. Вот ты просишь кого-то сконцентрировать умственный взор на чем-то конкретном, и большинство может удерживать его лишь пару секунд. А опытный медитатор может несколько минут, даже часов. Поэтому с медитаторами результаты экспериментов лучше.

В этом нет ничего удивительного.

Разумеется. Вопрос: почему те, кто изучает эту область, не работают главным образом с медитаторами? Мы исходя из своего опыта стараемся использовать людей, которые занимаются медитацией или по природе задумчивы. Если ты во все это не веришь, то нет разницы – есть у человека опыт медитации или нет, насколько он задумчив. А мы показали, что это не так, что это важный фактор для интенциональных экспериментов.

Что тут делает фотография «Аполлона-14»?

Это Эдгар Митчелл, основатель Института ноэтических наук. Он – шестой человек, побывавший на Луне, и с этим связана такая история. Когда он возвращался с Луны на Землю, у него было несколько минут, когда можно было просто смотреть в окно и ничего не делать, и при виде крохотной Земли он пережил мистический опыт. По его словам, он просто начал думать о том, что вся жизнь, все, кого ты когда-либо встречал, вся история, вообще все находится на этой мелкой планете, затерянной в темноте космоса. Через некоторое время он попытался не то чтобы осмыслить это чувство, а пережить его, по-настоящему ощутить, что в этом заключено какое-то важное понимание жизни. И понять, что он с ней каким-то образом связан. И в этот момент чувство захватило его с такой силой, что он пережил мистический опыт, ощутил свое единство со Вселенной. Как астронавт и бывший летчик-испытатель, он такого, конечно, не ожидал. Он был настолько заинтригован пережитым, что когда вернулся на Землю, решил основать институт, который бы занялся изучением того, что он пережил. Так около сорока лет назад и возник этот институт, и мы за это время успели посмотреть на этот вопрос с разных сторон. Что такое мистический опыт?

Он до сих пор жив?

Да, он живет во Флориде.

Получил ли он ответ на свой вопрос?

Ответ на самом деле мы нашли почти сразу. Он обсуждал пережитое с друзьями, которые увлекались йогой, и они ему сказали: «Ну, это же состояние самадхи. Ясно же. Этому уже несколько тысяч лет, и мы все про это знаем». По меньшей мере в такой перспективе, в том смысле, что ничего необычного в его опыте не было, он получил. Однако мейнстримная наука подобных состояний не рассматривает, и этот ответ дал ему почувствовать, сколько всего наука вообще не рассматривает. В этом направлении, в том числе учитывая и этот мистический опыт, я и двигался, хотя институт занимался многими вещами, на которые научный мир обратил внимание лишь через 20–30 лет. Наш институт был одним из первых, выделивших деньги на исследование роли воображения в лечебном процессе. И на исследование связей между сознанием и телом. На изучение медитации, на исследование того, как любовь или подобные вещи сказываются на состоянии здоровья. Мне кажется, сейчас уже собрано достаточно свидетельств, чтобы любой непредубежденный ученый, взглянув на данные, смог прийти к убеждению, что нечто интересное в этой области происходит.

Был такой фильм «Люди, которые смотрят на коз» [в русском прокате – «Безумный спецназ»]. А до него – трехчасовая документальная лента, которая отчасти легла в основу художественного фильма и которая гораздо интереснее него. Там рассказывается про настоящих, реальных генералов, которые пытались выработать в себе способность проходить сквозь стены и убивать взглядом. Вы в какой-то момент тоже участвовали в работе государственной лаборатории, которая должна была…

Но коз у нас не было, и сквозь стены мы проходить не пытались. (Смеется.) Мы смотрели исключительно на экраны компьютеров.

Но лаборатория была секретной.

Да.

А какая перед вами стояла задача?

Та часть проекта, над которой я работал, состояла в оценке опасности. Нужно было выяснить, стоит ли тревожиться по поводу того, чем занимаются в данный момент русские, или китайцы, или кто-то еще. Если мы сталкивались со свидетельствами того, что там происходит нечто интересное, мы пытались воспроизвести это сами, чтобы удостовериться, что речь идет о реальных вещах. В основном речь шла об использовании ясновидения или видения на расстоянии в шпионских целях.

Насколько успешным был проект?

Достаточно успешным, раз его не закрывали на протяжении 25 лет. И закончился он главным образом из-за падения Берлинской стены. Думаю, потребность в гонке вооружений, потребность всегда быть первым возникала из постоянного ощущения, что противник может тебя опередить, что тебе нужно поспеть за ним, обогнать. Как только это напряжение спало, выяснилось, что никакой необходимости поддерживать проект не было. С другой стороны, технологии становились все более изощренными, и в этой ситуации пропала сама нужда прибегать к методам ясновидения или видения на расстоянии, которые могут быть эффективными (не всегда, но могут). Сравните их со спутником-шпионом стоимостью в миллиард долларов – он с расстояния в 24 тысячи миль делает снимки, на которых можно разглядеть почтовую марку. Здесь мы имеем достоверную картинку, тогда как в случае ясновидения часто получаем символические или смутные сообщения, которые могут иметь отношение к реальности, а могут и не иметь, и определить степень их достоверности очень сложно. Поэтому с точки зрения шпионажа проще запустить спутник стоимостью в миллиард долларов, чем платить миллион, то есть сумму в тысячу раз меньшую, ясновидящим. Недостатком является, конечно, то, что спутник не способен увидеть будущее или заглянуть внутрь здания, тогда как некоторым ясновидцам и то, и другое иногда удается. Если бы я руководил этими программами, я бы сказал, что тратить на все это ясновидение по миллиарду в год, конечно, не надо, но программу надо поддерживать, стараясь повысить ее эффективность. Но я этими программами не руководил, поэтому меня никто не слушал.

Вы когда-нибудь встречали человека, способного взглядом убить козу?

Нет, никогда.

Но в начале нашего разговора вы сказали, что вам интересно понять, на что способно человеческое сознание, потому что вам кажется, что оно способно на большее, чем принято считать. Вы можете рассказать, на что способно человеческое сознание?

Не знаю, где лежат его пределы, но в чем мой взгляд на сознание точно отличается от общепринятого, так это в том, что я не убежден в тождественности сознания и мозга. Сознание явным образом соотносится с мозгом, но из этого вовсе не обязательно следует, что мозг является причиной сознания. А если он не причина, то у нас могут быть какие-то еще возможности, к числу которых – в этом я почти уверен – принадлежит способность к восприятию сквозь пространство и время без посредства обычных органов чувств.

На это обычно возражают, ссылаясь на исследования повреждений мозга, при которых утраченными или нарушенными оказываются различные умственные способности. Если сознание не находится в полной зависимости от мозга и не является результатом его работы, то как объяснить этот феномен?

Классический ответ сводится к тому, что мозг может оказаться чем-то вроде телеприемника: если мы начнем выламывать из приемника отдельные детали, картинка на экране от этого явно не улучшится и звука тоже будет не слышно. Но если вы при этом думаете, что звук, который производит ваш приемник, исходит от сидящего внутри него человека, то вы, конечно же, ошибаетесь. Приемник получает звук, приходящий из другого источника.

У меня такое впечатление, что звук вашего голоса рождается у вас в голове.

И замечательно, что у вас такое впечатление. Может, я хороший чревовещатель. (Смех.) Конечно, в данном случае речь идет не о звуке, а скорее о мыслях. Откуда они приходят? Допустим, наше сознание себя и наши мысли генерируются мозгом, и если этот мозг начать вынимать по кусочкам, мы лишимся каких-то способностей. Однако это вовсе не обязательно значит, что наше сознание себя было сгенерировано мозгом.

Часть моих мыслей настолько идиотична, что вряд ли их произвел кто-то, кроме меня.

Вы несправедливы к себе. Но есть еще одна вещь. Бывает, что люди, перенесшие мозговую травму, приобретают способности, которыми до этого не обладали. Это противоречит гипотезе о том, что мозг контролирует все, потому что в данном случае способностей становится не меньше, а больше. Это подтверждают и люди, страдающие гидроцефалией – болезнью, при которой мозг под воздействием жидкости сплющивается до прижатой к коре пленки в миллиметр толщиной, и тем не менее у этих людей нормальный IQ и они более или менее способны к обычной деятельности. Из этого следует, что либо наше понимание мозговых областей и функций, которые они выполняют, не вполне соответствует действительности, либо мозг не настолько важен, насколько мы привыкли думать. Как минимум в отдельных случаях. Нам не известны все имеющие место взаимодействия, но на любой пример, в котором мозговая травма сопровождается снижением функциональности, можно найти контрпример, где этого не происходит.

Но если сознание не полностью зависит от мозга и не является его эмерджентным качеством, то где оно тогда обитает?

Не знаю. Ну то есть можно предположить, что большую часть времени оно парит где-то над мозгом, но, наверное, не всегда.

Людвиг Витгенштейн однажды заметил: «Я шел домой и думал, что там меня ждет нечто удивительное. Когда я пришел, ничего удивительного там не было. Поэтому я сильно удивился».

Да, звучит по-витгенштейновски.

Вы бы назвали это случаем прекогниции?

Нет, я бы назвал это шуткой философа.

Восемь лет назад мы ехали на машине (дело было в США), и я заснул. За рулем был Улдис, я спал с ним рядом на переднем сиденье. Внезапно я проснулся с чувством, что моя жена, находившаяся в тот момент за 15 тысяч километров от меня, плачет и что там что-то случилось. Я тут же ей позвонил, и оказалось, что буквально секунду назад она на машине скатилась в кювет и теперь стоит на дороге и плачет. Это имеет какой-то смысл? А если да, то как вы объясняете подобные вещи?

Иллюзия расставания. Если между всеми вещами всегда есть какая-то связь, то внимание ты будешь обращать на те, которые имеют для тебя смысл. То есть какая-то часть вашего сознания всегда обращена к жене – мы в таких случаях метафорически говорим, что между вами непрекращающаяся «связь по рации». Если вы слышите нечто, что кажется вам не вполне нормальным, ваше внимание сразу же обращается на это нечто. Чтобы продолжить эту метафору, представьте себе, что вы входите в комнату, где множество людей беседуют между собой, но если кто-то вдруг произнесет ваше имя, то вы, скорее всего, его услышите, даже если в комнате будет очень шумно – потому что мы к собственному имени буквально пригвождены. В остальное время вы не будете обращать внимания на шум, потому что он не является для вас значимым, но как только в нем появится осмысленный фрагмент, ваше внимание сразу же к нему притянется. Ясно, что это описание не имеет физического смысла, оно даже психологического смысла не имеет, это метафорическое описание того, как я вижу происходящее.

Такое описание должно включать отличные от стандартных понятия о пространстве и времени, иные представления о том, как они функционируют.

Да, но мы знаем, что стандартная модель в любом случае не верна. Если считать верной теорию относительности, то все расхожие представления о причинности придется отбросить. Есть вещи, которые с одной точки зрения являются синхронными, а с другой – не являются. Если считать верной квантовую механику (а вроде бы так оно и есть), то приходится расставаться почти со всеми привычными представлениями о вещах. В рамках этой теории мы получаем беспричинные события, нелокализуемые связи и так далее. Даже реальность оказывается под вопросом, потому что есть нелокальная реальность. Когда думаешь о глубинных пластах физического мира, то есть о том, что лежит за пределами нашего чувственного восприятия, получаешь очень странную целостную, взаимосвязанную среду. И где-то в том пространстве, в той реальности вы и ваша жена неразличимы, как нераздельно и все остальное во Вселенной. Но большинство вещей во Вселенной, о которых вы на каком-то уровне что-то знаете, не имеют для вас никакой значимости, поэтому вы просто не обращаете на них внимания. Внимание привлекают только значимые вещи.

Почему мы здесь?

Почему мы здесь? Ну, я здесь потому, что мне любопытно, потому, что я хочу все знать.

Вы хотите все знать?

Да, я хочу все знать.

И насколько близки вы к достижению этой цели?

Довольно далек. Я знаю далеко не все.

А есть что-нибудь, что вы понимаете по-настоящему, что-то, что вы действительно знаете?

Иногда мне кажется, что есть. Например, я абсолютно уверен, что я сейчас голоден.

А что-то из разряда нетривиального?

Наверное, нет. Если брать научное знание, то единственная вещь, которую я знаю совершенно точно, состоит в том, что чем больше я познаю, тем больше открывается непонятного, то есть чем дольше занимаешься каким-то вопросом, тем более несведущим становишься.

Вы уверены, что вы умрете?

Да, уверен.

Тогда как минимум это знание может считаться достоверным?

Да. Хотя описания случаев клинической смерти свидетельствуют, что, может быть, сознание не умирает. Мы занимаемся медиумизмом. Медиумы утверждают, что они вступают в общение с умершими и получают от них информацию, которую потом можно проверить. Откуда это приходит?

Кто знает?

Вот видите. Это интересный вопрос. А поскольку мной движет любопытство… Понимаете, я, помимо всего прочего, занимаюсь стандартными научными исследованиями, и по сравнению со всем этим стандартные исследования кажутся мне скучными. Знаете почему? Потому что мы и так слишком много знаем. У нас есть теории, у нас есть ответы, но там нет вызова. Поэтому меня и привлекают области, где ответов нет. Там интересно.

Последний вопрос. Назовите самую важную вещь, которую вы поняли в течение всей своей жизни.

Самое важное, что я понял в жизни, – это то, что не надо есть слишком много шоколада. Чуть-чуть можно, но много – ни в коем случае.

(Смеется.) Спасибо вам.