Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

Репродукция Беллини на красных обоях, покинутая кровать со сползшим покрывалом, откупоренная бутылка Antinori у зеркала и шум проезжающих по Большому каналу vaporetto за прикрытыми ставнями – будь это не номер в отеле Galleria, а картина, то в рентгеновских лучах вполне могло бы выясниться, что я закрашен, а на моем месте находится, скажем, стул. Возможно, в глазах зрителя это придало бы пустой комнате атмосферу этакого «экзистенциального напряжения», поскольку в интерьере явно чего-то не хватало бы, но не будь этого отсутствия, предметы оставили бы нас равнодушными. Но уже поздно вписывать кого-то на прежнее место, как напрасны и попытки осознать видимое, объясняя его невидимым. В Венеции вы сами как на картине, картине с рамой, которая качается, как писал Пастернак, из которой вас стараются вытеснить пестрые толпы туристов и фасады прошлого – но идеальным местом для возвращения является венецианский музей Галереи Академии, о котором я и хочу написать, прекрасно понимая, что картины невозможно словесно соткать перед взором читателя, во всяком случае, такими, какими они предстают перед глазами. Весьма приблизительное представление о них дают и репродукции, тем более черно-белые, как здесь, в журнале, поэтому сказанное мной в связи с картинами музея Академии может разве что имитировать движение по пространству вероятных впечатлений.

Если вы не хотите углубляться в историю создания этой коллекции, достаточно знать, что музей Академии образовался как галерея основанной в 1807 году художественной школы Accademia di Venezia и занимает три здания – бывший монастырь латеранских каноников, спроектированный в 1561 году Андреа Палладио, Chiesa di Santa Maria della Carità, которую между 1441 и 1452 годами перестроил Бартоломео Бон, и Scuola Grande di Santa Maria della Carità, принадлежавшую старейшему из больших братств Венеции, основанному в 1260 году. (Название scuola носили богоугодные братства, респектабельные и по большей части богатые структуры, занимавшиеся благотворительностью и другой общественной деятельностью. Эти scuola были одними из главных заказчиков произведений искусства в Венеции.) С 1811 года Академия неоднократно реконструировалась; сохранился фасад церкви и scuola, который я, правда, никогда не видел, поскольку он уже давно восстанавливается и завешен плотным пологом, а более или менее подлинный облик сохранил sala capitolare, или зал собраний братства (1-й зал музея), куда ведет лестница, спроектированная Бернардино Макаруцци в 1766 году. При взгляде на ромбовидные орнаменты позолоченных в 1756 году

потолков в этом помещении можно ощутить нечто от былой роскоши больших венецианских scuola. Этот зал, торцовую стену которого в свое время украшало «Вознесение Богородицы» Тициана, ныне находящееся в соборе Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Santa Maria Gloriosa dei Frari), я обычно прохожу довольно быстро, хотя в нем среди образцов венецианской готическо-византийской религиозной живописи есть несколько изумительных полотен Антонио Виварини, в том числе его картина с Мадонной и четырьмя святыми – св. Августин хорошо известен по многочисленным иллюстрациям: красная мантия, большая круглая шляпа, длинная борода, Град Божий в одной руке и Писание в другой.

Вообще-то вопрос о том, на что обратить внимание в музее, решается, несомненно, личным выбором каждого и случайностью, хотя если кому-то проще следовать советам неких «знатоков», то этот выбор можно драматизировать, взяв за основу изданный Taschen поп-каталог «1001 картина, которую нужно увидеть, прежде чем умереть». По мнению составителей, в Галерее Академии таких картин пять: «Алтарная картина в церкви Сан-Джоббе (Св. Иова)» (1480?) Джованни Беллини; «Сон св. Урсулы» (1495) Витторе Карпаччо; «Чудо с Крестом у моста Сан-Лоренцо» (1500) Джентиле Беллини; «Гроза» (ок. 1508) Джорджоне и «Пир в доме Левия» (1573) Паоло Веронезе. Не имею ничего против такой подборки, хотя добавил бы еще несколько полотен, не настаивая при этом, что их непременно «надо увидеть», и учитывая, что это лишь отчасти объективный выбор, считаюсь с которым, в конце концов, только я сам.

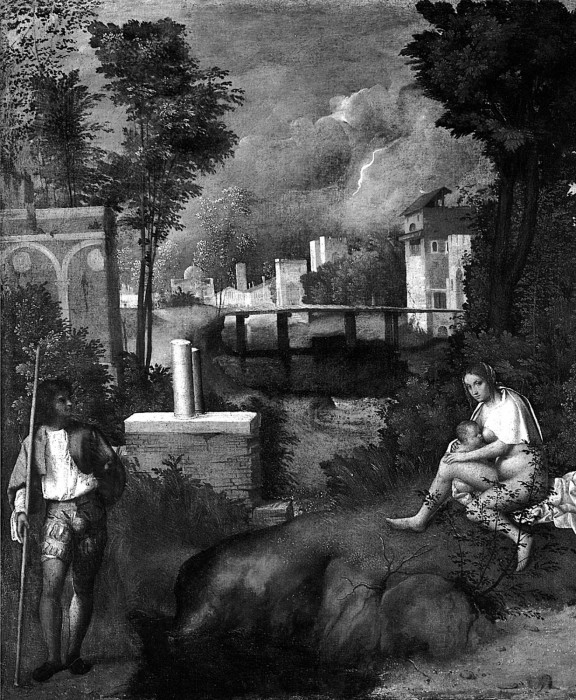

Взявшись писать о музее Академии, я двигаюсь по нему не в физической, а скорее в умозрительной последовательности: это дает мне право начать разговор с самой загадочной картины в его собрании – «Грозы» Джорджоне. Загадочной ее считают главным образом потому, что неясно, что на ней изображено; вернее, изображены юноша, полуобнаженная женщина с ребенком и город с грозой на фоне, но непонятно, что под этим подразумевалось и почему это производит впечатление. Рентгеновское исследование картины в 1939 году позволило выяснить, что фрагмент полуразрушенного строения с античным орнаментом в левой части картины отражает позднейшую мысль Джорджоне – прежде там были очертания далеких гор, а на месте юноши находилась вторая обнаженная девушка, моющая ноги в ручье. Но эти открытия еще больше запутали знатоков искусства, закрепив за картиной славу «загадочной». Действительно, в отличие от своих современников Витторе Карпаччо, Джованни Мансуэти, Ладзаро Бастиани, Джентиле Беллини, Джорджоне в своих картинах избегал повествовательности и воздерживался от религиозной или аллегорической дидактики, придавая им привлекательность неясности, которая должна была нравиться рафинированной венецианской элите того времени, новому типу патрициев, находивших удовольствие в картине из-за самой картины.

Мне очень по душе первое упоминание картины – на него ссылается Маркантонио Микиэль, увидевший «Грозу» в 1530 году в коллекции венецианского нобиля Габриэле Вендрамина и назвавший ее «пейзажиком на холсте с ненастьем, цыганкой и солдатом». (Байрон в венецианской поэме «Беппо» усмотрел на полотне «художника, сына, жену», а про женщину на картине написал, что «это тип женщины, которая может свести с ума, тем более потому, что она не в состоянии покинуть раму».) Я действительно не знаю, почему Микиэль полуобнаженную, слегка полноватую женщину, кормящую ребенка, назвал цыганкой, но мне просто нравится, как эта характеристика звучит, и теперь этот словесный двойник картины отпечатался у меня в памяти. Однако в 1569 году в описании семейного собрания Вендраминов солдат уже назван пастухом, и это заставляет искусствоведов полагать, что содержание «Грозы» отражает интерес поэтов и художников тогдашней Италии к пасторальному прошлому в классических образах Феокрита и Вергилия, попытки возродить давно утраченный золотой век, когда пастухи и пастушки, нимфы и сатиры резвились в идиллических пейзажах на фоне тенистых гротов и бурлящих ручьев. В пользу такого допущения может свидетельствовать и то, что в пору написания «Грозы» (ок. 1508) Джорджоне было двадцать восемь лет, владельцу картины Габриэле Вендрамину двадцать два и эти молодые образованные люди, скорее всего, интересовались искусством и литературой античности. Далее можно рассуждать, является ли «Гроза» лишь идиллической пасторалью с анонимными персонажами или же картина скрывает некую историю; в последнем случае объяснений может быть не меньше двадцати: например, российский исследователь Надежда Белоусова убеждена, что на картине представлен сюжет из «Фьезоланских нимф» Боккаччо – история любви юноши Африко и нимфы Мензолы. Причем центральная роль в картине отведена вовсе не людям – они размещены по краям полотна, – а небесам и реке. Река уносит отцу кровавую весть о смерти Африко (заколовшем себя), и в реку же Диана превращает свою нимфу Мензолу. Гроза может означать Фортуну, присутствие которой еще больше усиливает призрачный лунный свет, одним словом, герои картины не подозревают о приближении грозы, то есть судьбы, несущей им погибель. Романтической аллегорией двух жизней, оборванных в самом расцвете, служат и две сломанные колонны, то есть картина отражает распространенное в эпоху Возрождения ощущение быстротечности земных услад, неизбежности смерти и неотвратимости судьбы[1. Белоусова Н. А. Джорджоне: очерки о творчестве. М.: Изобразительное искусство, 1996.].

Бытует также мнение, что персонажи и тема «Грозы» особого значения не имеют, а напряженность на полотне является следствием какого-то внутреннего, психического события – основой картины будто бы стало поэтическое настроение Джорджоне. В свою очередь причины созерцательного и элегического настроения Джорджоне – как и причины расцвета венецианского искусства в начале XVI века в целом – могут быть связаны с началом политического и экономического заката Венеции, войнами против турок и Камбрейской лиги[2. Камбрейская лига (League of Cambrai, 1508–1510) – союз, образованный императором Священной Римской империи Максимилианом I, королем Франции Людовиком XII, папой Юлием II, королем Арагона Фердинандом II и несколькими итальянскими городами-государствами с целью противостояния территориальной экспансии Венецианской республики.](чему противопоставляется мечта Джорджоне о мире, в котором царят тишина и покой). Но это все же преувеличение – хотя бы потому, что и в Чинквеченто Венеция, как и в предыдущие два столетия, оставалась самым богатым и могущественным городом Италии.

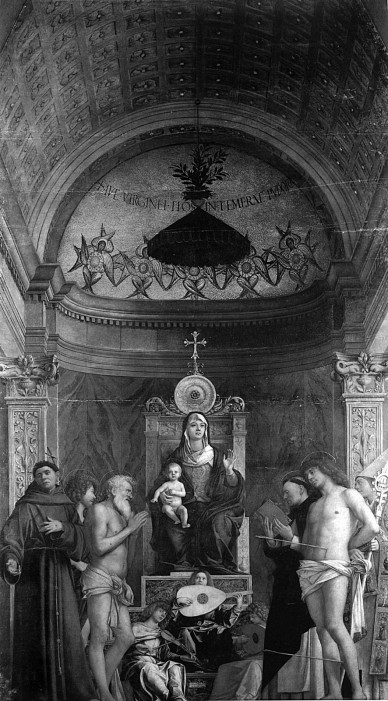

Предположения о содержании картины Джорджоне можно множить до тех пор, пока это не лишится смысла, ибо очевидно, что увязывание художественного произведения с причинами его создания вряд ли позволяет лучше его понять. Чтение описаний картин может вызвать разве что неприязнь к тривиальной приблизительности слов; в музее Академии притягивает внимание приписываемый Гансу Мемлингу портрет молодого мужчины (конец 80-х годов XV в.), а в его описании, например, сказано: «Как творение глубокого гуманизма портрет Мемлинга перешагивает национальные границы, создавая идеал классической красоты и достоинства, общий для всего европейского фигуративного искусства последних десятилетий XV века»[3. Nepi Giovanna Scirè. Treasures of Venetian Painting: The Gallerie Dell’Accademia. Arsenale Editrice, 1991. P. 67.], и тебя тут же охватывает беспомощное негодование по поводу бессмысленного набора штампов, имеющего так мало общего с гармонией этого погруженного в раздумья (хочется сказать «чистого») мужского лица и пейзажа на фоне. Я вовсе не хочу утверждать, что предположения или фактические сведения о содержании картин Мемлинга или Джорджоне – впрочем, как и других художественных творений – не имеют никакого смысла. Отнюдь нет, все это создает определенную заинтересованность в искусстве, формируя возможное пространство для наслаждения им. Но все же я не вижу прямой связи между переживанием от произведения искусства и знаниями о нем; никакие чувства не появятся просто оттого, что рассматриваемое творение считается знаменитым или выдающимся. Скорее, здесь можно говорить о какой-то «заготовке» переживания, которое всегда будет зависеть от уже состоявшихся движений души: так, у Марселя в романе Пруста сжимается сердце при виде вельможи в роскошном облачении на картине Витторе Карпаччо «Чудо реликвии Святого Креста у моста Риальто» (на картине с полутора сотнями крупных и мелких фигур, включая ставшую уже тривиальной белую собачку в гондоле, этого вельможу еще надо отыскать – думаю, что это один из молодых людей в группке рядом с черным гондольером, держащий на плече эмблему Compagni della Calza («Общества чулок»). Речь идет об обществах молодых венецианских вельмож, устраивавших театрализованные представления в XV и XVI веках, и такие же молодые люди с эмблемами присутствуют и на других картинах Карпаччо). Марселю это напомнило такую же мантию, что была на Альбертине в один из выездов, и теперь она сплетается в его сознании с вызванным ревностью вопросом о том, где Альбертина провела пятнадцать часов после того, как покинула дом героя. Написанное Карпаччо в 1494 году «Чудо», как и другие произведения искусства, сродни замкнутому в себе миру, способному, тем не менее, всколыхнуть былые переживания, вроде бы уже необратимо канувшие в забвение[4. Говоря о замкнутых в себе мирах, я позволю себе горькое примечание, где о Карпаччо напоминает карпаччо, а о Беллини – беллини: в 1930 году владелец бара Harry’s Bar Джузеппе Чиприани придумал коктейль из prosecco и персикового сока, дав ему в 1948 году название «беллини» – в тот год в Венеции проходила выставка Джованни Беллини, а в 1950 году тот же Чиприани придумал блюдо из сырой говядины с соусом из лимонного сока и майонеза, назвав его «карпаччо», – в тот год в Венеции проходила выставка Витторе Карпаччо, и в цвете мяса Чиприани, возможно, усмотрел сходство с красным и белым на полотнах художника.]. Поскольку при посещении музея никто не ограничивается осмотром одной картины, впечатления наслаиваются (в том числе и на ранее виденные картины и репродукции), мотивы и детали картин начинают напоминать друг друга, иногда действительно открывая некое действительно имевшее место историческое заимствование, но чаще лишь подчиняясь силе случайности и схожести впечатлений. Например, созерцательное выражение лица юноши в «Грозе» Джорджоне, притягивающее взор своей умиротворенной мечтательностью, побуждает усмотреть нечто подобное в написанной лет за пятнадцать до этого картине Витторе Карпаччо «Прибытие в Кельн», где в полном несоответствии с ситуацией уселся на землю гуннский воин с аркебузой и печатью столь же непонятной отстраненности и задумчивости на лице[5. На это указывает Ирина Смирнова (Смирнова И. Витторе Карпаччо. М.: Изобразительное искусство, 1982. C. 26), добавляя, что обе картины связывает также мотив реки с городом на ее берегах.]. Обе картины предполагают наличие зрителя, готового в одиночестве уловить этот созерцательный настрой (правда, на картине Карпаччо, переполненной фигурами и событиями, настроиться на созерцание не так просто), возможно, связанный с близостью рокового исхода – на картине Джорджоне таковым может стать скорая гибель героев, а на полотне Карпаччо речь идет о том, что в окруженный гуннами Кельн приезжает св. Урсула, где ее ожидает мученическая смерть. Именно об этом ангел повествует Урсуле в «Сне св. Урсулы» Карпаччо, одном из самых впечатляющих полотен венецианского Ренессанса, где – в отличие от семи других картин цикла св. Урсулы, написанных примерно с 1490 по 1500 год по заказу Scuola di San’Orsola, – присутствуют всего два персонажа: спящая дева Урсула и невысокая фигура ангела с пером в руке, и в этот миг в помещении, где и свет, и умиротворенная атмосфера создают ощущение одухотворенности всего события, воплощается, если можно так сказать, передача знания от сверхъестественного существа к смертному человеку, что придает дальнейшим событиям еще одну точку отсчета, когда вся история жизни святой мученицы – и любовь сына английского короля к Урсуле, и бракосочетание, и паломничество в Рим, и убиение и погребение паломников и Урсулы – обретает свой истинный смысл. И снова мы видим то же созерцательное выражение стороннего наблюдателя на лице молодого гуннского воина в центре картины «Мученичество пилигримов и похороны св. Урсулы», причем он находится в самой гуще бойни, и его спокойствие с особой пронзительностью выделяется на фоне вздымающихся мечей и летящих стрел. (Гунны на полотнах Карпаччо выполняют волю Бога и изображаются как красивые и благородные средневековые рыцари, и в своем роде весь цикл Урсулы напоминает иллюстрацию к рыцарскому роману – Карпаччо использовал «Золотую легенду» литератора XIII столетия Якопо де Вораджине, где жития святых излагаются в духе рыцарских романов и народных сказок.) Невзирая на всю суету, эффект от картины, скорее, статический: всему свое место в упорядоченном мире без времени. Выражение на лице молодого вельможи на картине «Приезд послов», о котором есть основания полагать, что это автопортрет Карпаччо, вновь повторяет эту меланхолическую позу знающего наблюдателя, похоже, свойственную всем вовлеченным в историю Урсулы персонажам, с непоколебимым спокойствием участвующим в заранее предопределенных «исторических» событиях, исход которых известен и их участникам, и зрителям – то есть нам, знакомым с этой грустью. Цикл Урсулы размещен в отдельном зале музея, и, как указывает в своих заметках об этом цикле картин мой друг Давис, важно и то, что выход из помещения не виден, что позволяет полностью погрузиться в рыцарский мир Карпаччо, который может показаться наивным, но при этом обладает чем-то от того идеального совершенства, памятного нам по сказкам детства, когда волшебством овеяна каждая деталь, каждый предмет, и хочется копить все это как коллекцию чудесных ощущений. Кроме того, Карпаччо, несомненно, самый венецианский из современных ему художников; и хотя на картинах цикла Урсулы действо разворачивается в вымышленных городах и интерьерах – в противоположность циклу реликвии Креста, – в нем обильно представлены фрагменты венецианской архитектуры, одежды и сам золотистый дух города. С созерцательностью Карпаччо перекликается излучающее покой, если не сказать блаженство, лицо св. Себастьяна (покровителя болящих) на «Алтарной картине в церкви Сан-Джоббе» Джованни Беллини (во 2-м зале музея). Возможно, картина написана во время чумы 1478 года, и тогда это выражение лица можно было бы наделить дополнительным смыслом защищенности в руках Господа. Персонажи алтарной картины запечатлены в ситуации так называемой sacra conversazione, или сакральной беседы (так ее именуют по причине трогательно-спокойного настроя, когда святые, вроде бы и не глядя друг на друга, «беседуют», скорее, на каком-то духовном, а не материальном уровне, и риторическая жестикуляция здесь неуместна), и ренессансная церковь, для которой предназначалась картина, могла создать иллюзию соответствующей по объему капеллы, как бы непосредственно продолжающей церковное пространство; Мария и фигуры святых были видны с реальной точки зрения, ощущались почти как расширение мира зрителя, только наполненное теплым золотистым светом, означающим присутствие Бога.

Картина рядом – «Моление о чаше» (1510) Марко Базаити – также была написана для семейного алтаря Фоскари в церкви Сан-Джоббе. Евангельские события разворачиваются за аркой, а на переднем плане, словно уже в помещении церкви, Людовик Тулузский читает зрителям об этих событиях. В евангельском «внутреннем пространстве» находится Иисус, хорошо знающий свою судьбу и молящийся в Гефсиманском саду, однако вдали от города уже шагает предатель со стражей, тут же внизу сладким сном спят три ученика, которых так и хочется упрекнуть в поразительном незнании событий священной истории. Но зритель картины Базаити ее уже знает и как бы вместе со своими покровителями, святыми, рассматривает (читает) события, происходящие в пространстве по ту сторону арки, – происходящие вопреки или, возможно, как раз наоборот, благодаря этому знанию.

Честно говоря, порядок продвижения по музею сбился еще на Джорджоне, да и теперь, когда я пишу, картины выстраиваются в ряд не так, как они развешены в музее, а так, как они расположились у меня в голове. Мадонны на полотнах Джованни Беллини «бросались бы в глаза» еще издали (и, соответственно, оставались бы в памяти), не будь они размещены в таких маленьких комнатах, что никакого «издали» там быть не может. Когда я пытаюсь понять, что привлекает меня в этих картинах, я чувствую, что это как-то связано с взаимоотношениями Мадонны и пейзажа (разве не странно, что Джорджоне и Джованни Беллини так увлекались природными фонами там, где этой природы было так мало?), и это нечто большее, чем «только» образ Мадонны: внимание перескакивает с сюжета на самодостаточность самой картины, что позволило Джону Стиру сравнить Джамбеллино, как его ласково называли венецианцы, с Сезанном; по его мнению, в поздние картины Джованни Беллини внес самобытную прямоту видения, отражая формы сообразно тому, что мы видим своим глазом: не в линейной сконструированной перспективе, а с помещением дальних и ближних форм на один план – с тем же самым богатством, которое свойственно нашему чувственному восприятию[6. Steer J. Venetian Painting: A Concise History. London: Thames and Hudson, 1986. P. 74.]. На картинах «Мадонна с Крестителем и святым» (ок. 1510) и «Пьета» (ок. 1505) краски центральных фигур переплетены с цветами отдаленных домов, пригорков и небес, линии переднего и заднего плана словно образуют единую ткань живописного полотна – несомненно, новую реальность, возникшую даже не столько в воображении художника, сколько именно под его кистью. На обеих картинах я не могу оторваться от накидки Марии и синевы небес, забывая об одной радостной и другой – печальной истории; наверное, уместно будет сказать, что история эта становится возможной лишь в красках Беллини. Как на картинах Джованни Беллини визуальная самостоятельность затеняет сюжет, так на нескольких крупноформатных полотнах обилие событий и фигур ставит зрителя перед разделенностью истории и деталей. В конце Кватроченто монументальным циклам картин принадлежала главная роль в венецианском искусстве. Разумеется, это были идеологические заказные работы, по большей части призванные наглядно обосновывать, например, в Дворце дожей, богоизбранность Венеции или связь того или иного братства со священной историей. Наряду с уже упоминавшимся циклом Урсулы в музее Академии выставлены восемь из десяти картин цикла «Чудеса Креста» (1494–1500), над которым по заказу братства Св. Иоанна Крестителя (Scuola Grande di San Giovanni Evangelista) работали Джентиле Беллини и другие художники. Цикл был посвящен чудесам с фрагментом Животворящего Креста, подаренным братству Иоанна в 1396 году канцлером Кипрского королевства Филиппом де Мезьером, в свою очередь получившим его от константинопольского патриарха (восемь картин «Чудес Креста» размещены в одном зале Академии). С того времени братство многие годы регулярно демонстрировало в процессиях реликварий с частицей Креста. Но в 1458 году было решено реликвию из братства больше не выносить, и серия картин была заказана для замены публичного показа реликвии наглядной историей ее чудотворной силы.

Следует признать, что перед большими по площади картинами трудно выбрать точку для тщательного осмотра; необычный ракурс предлагает картина Джентиле Беллини «Процессия на площади Сан-Марко» (1496). На картине изображено чудо, случившееся 25 апреля 1444 года, в день св. Марка, когда купцу из Брешии по имени Якопо де Салиса, шедшему в процессии за крестом (в красной мантии), сообщили, что его маленький сын только что разбил голову, и несчастный отец пал на колени перед Животворящим Крестом с молитвой, чтобы мальчик выжил. Вернувшись домой, отец обнаружил сына живым и невредимым. Так вот, в левой части картины, в лоджии Старых прокураций (Procuratie Vecchie), можно заметить женщин, погруженных в наблюдение за процессией; они смотрят на шествие примерно с той же высоты, что и зритель перед картиной, которому предлагается роль праздного наблюдателя. Это позволяет утверждать, что здесь публичный церемониал является отнюдь не чем-то обязательным для всех, а представлением, в котором можно участвовать и в качестве зрителя[7. Такое мнение изложено в книге: Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века. СПб.: «Азбука-Классика», 2005. С. 374.]. Роль участников шествия отведена конкретным персонажам из братства Св. Марка, это портреты реальных людей. Правда, за пределами шествия на картине отражен еще и некий демографический разрез Венеции, что по аналогии с другими монументальными полотнами того времени дает представление о богатстве города, его многолюдности и обилии иноземцев. Между женщинами, вельможами и горожанами видна группа немецких негоциантов (сразу же за реликварием Креста), четыре греческих купца в характерных головных уборах, три турка в тюрбанах – присутствие экзотического Востока ощущается на многих венецианских картинах того времени. В любом случае ясно, что картина должна была изображать максимальное количество персонажей и событий – это вообще было характерно для этих больших декоративных полотен с повествованием. С одной стороны, для их «прочтения» требовалось понимать изображенную на них историю, но зачастую именно детали и побочные персонажи отвлекали внимание от основного сюжета. Так, например, хотя главным событием уже упоминавшейся в связи с Прустом картины Витторе Карпаччо «Чудо реликвии Святого Креста у моста Риальто» вроде бы является изгнание нечистой силы из одержимого с помощью реликвии Креста, происходящее в правой части картины, глаз неотвратимо скользит от персонажа к персонажу, от детали к детали, от инкрустированных дымовых труб, напоминающих тюльпаны или какие-то другие цветы, к беззаботным мальчишкам на одной из крыш, с моста Риальто, каким он выглядел до того, как был перестроен в своем нынешнем облике, на черного гондольера – вероятнее всего, раба. (В конце XV века в Венеции ежегодно продавалось полторы тысячи чернокожих рабов; столетием позже, после освобождения, они остались по большей части в Венеции, где работали, как правило, в качестве слуг[8. Wood P. Art in Fifteenth-Century Venice: An Aesthetic of Diversity. В книге: Locating Renaissance Art. New Haven and London: Yale University Press, 2007.].) Такой же афровенецианец, собирающийся то ли мыться, то ли купаться, привлекает к себе внимание на картине Джентиле Беллини «Чудо с Крестом у моста Сан-Лоренцо», хотя главное событие заключается в том, что крест не пожелал тонуть, а устремился в руки главы братства (Guardian Grande) Св. Марка Антонио Вендрамина; и мы другими глазами смотрим на группу мужчин в правой части картины, зная, что среди них присутствует сам Джентиле со своим знаменитым братом, тоже художником, Джованни (третий и четвертый слева).

Многие действия, одновременно происходящие на крупноформатных полотнах, разделяют сюжет на самостоятельные части, заслуживающие отдельного рассмотрения, но в уже упоминавшемся цикле св. Урсулы Карпаччо на одной картине разом происходит несколько разнесенных по времени действий, напоминая, как заметил мой друг Давис, самобытный принцип параллельного монтажа в кино. (Возможно, это фрагментирование действий идет от полиптихов готической религиозной живописи.) Скажем, «Встреча Урсулы и Эрея и отправление паломников в путь» отражает три отдельных эпизода: принц Эрей прощается с семьей перед отъездом в Бретань; Эрей и Урсула приветствуют короля и королеву бриттов; и они восходят на корабль, чтобы отправиться в Рим. Но для зрителя эти отдельные эпизоды соединяются в один – во время наблюдения, где даже сюжетная последовательность не важна, достаточно знания о смысле события в целом. Правда, скорее всего, напрасно было бы искать взаимосвязь всех персонажей и деталей картины, если только мы не говорим об известном течении жизни, параллельной чудесным историческим событиям, или о случайности и полной свободе художника. Говоря об этой картине, вновь можно обратить внимание на двух помещенных в центр полотна, но не участвующих в действии молодых людей. Наличие у одного из них эмблемы Compagni della Calza позволяет сделать допущение, что Карпаччо в композиции картины использовал театрализованные представления этого братства, часто происходившие на плотах или импровизированных понтонных мостах, но невозможно дать никакого обоснования – аллегорического или сюжетного, например, маленькой обезьянке на картине Карпаччо «Возвращение английских посланников на родину», в роскошной мантии и колпаке сидящей возле павильона английского короля и меланхолично глядящей на шествующего мимо павлина. (Я написал «невозможно дать обоснование», но тут же подумал – но кто это знает? Может быть, обезьянка и павлин в каком-то чужом словаре символов тоже что-то означают; означали же они что-то для художника, пусть даже в декоративном плане.) Эта свобода в деталях, если можно так сказать, не относящихся к делу, в свое время чуть было дорого не обошлась Веронезе в связи с его поразительной картиной – ее тоже надо увидеть, прежде чем умереть – «Пир в доме Левия». В первую очередь она поражает размерами (5,55 х 12,80 метра), но в своем роде важнее самой картины кажется рассказ о картине, под впечатлением от которого смотришь на нее другими глазами (сильно подозреваю, что именно из-за этого она и была включена в список Taschen): это, разумеется, не отражение некоей божественной страсти, а «подлинный пир для глаз». Когда в 1571 году фреска Тициана «Тайная вечеря» сгорела вместе с трапезной монастыря Св. Иоанна и Павла (Santi Giovanni e Paolo), Веронезе, признанный специалист по вечерям, получил заказ на новое полотно, которое должно было закрыть всю стену, – именно этим объясняются и размеры, и композиция картины. На картине Веронезе колонны словно подпирают карниз зала, но арки находятся примерно там, где подразумевается стена, создавая иллюзию глубины заднего плана здания, однако то, что происходит по эту сторону арок, происходит уже в самой трапезной. Христос с учениками расположен строго посередине под центральной аркой, а само событие представляет собой, пожалуй, момент не столько евхаристии, сколько предательства – Иуда изображен отвернувшим голову от Христа. Неприятности начались спустя три месяца после создания картины, когда кто-то написал донос в Святую инквизицию, и в 1573 году Веронезе было предъявлено обвинение в чрезмерно вольной трактовке евангельских событий и несоблюдении канона (остается лишь гадать, знал ли Веронезе правила, которыми следует руководствоваться в религиозном искусстве, – они были приняты десятью годами ранее на Триентском соборе). Благодаря сохранившемуся протоколу допроса трибунала инквизиции мы знаем подробности. Веронезе, когда его спросили, почему на Тайной вечере у одного из присутствующих из носа течет кровь, а два стража с алебардами одеты «по немецкой моде», ответил, что кровотечение из носа вызвано несчастным случаем, а потом попросил разрешения сказать несколько (буквально «двадцать») слов и пояснил: «Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, что поэты и сумасшедшие», подтвердив тем самым достоинство и свободу венецианских художников. Но если речь идет о впечатлении, производимом изображением священной трапезы, то «Пир» со всей очевидностью показывает, что Веронезе очень мало внимания уделил духовному сюжету, зато в полной мере обратился к произвольно выбранным деталям, никакой связи с евангельской историей не имеющим.

Инквизиция пожелала узнать также, что на картине делает «человек, одетый как шут», «мужчина, ковыряющий в зубах» и «карлик с попугаем». «Он необходим для украшения, так принято», – ответил художник, добавив, что все эти персонажи находятся «вне пространства, где Господь». Тем не менее инквизиция потребовала картину исправить, настаивая, что на Тайной вечере «шутам, пьяницам, немцам, карликам и подобным scurrilitates[9. Непристойности (лат.).]» не место.

Неподалеку от Христа на картине сидит некий не вписывающийся в сюжет персонаж в красной, расшитой горностаевым мехом одежде, и техническое исследование показало, что написан он поверх куда менее яркого служки; возможно, под давлением инквизиции Веронезе пытался исправить сюжет на «Пир в доме Симона» и приписал Симона в красном облачении. Но на картине не было Марии Магдалины, обязанной присутствовать в конкретном эпизоде, и Веронезе в конце концов изменил название картины на «Пир в доме Левия», добавив ссылку на соответствующее место в Евангелии от Луки 5:29 («И сделал для Него Левий в доме своем большое угощение...»), а также, возможно, пририсовал и самого Левия. Как бы то ни было, более десяти лет Веронезе не писал вечери, а когда вернулся к сюжету, тот стал религиозно намного жестче, чем на картине из Академии.

Куда более целенаправленной композицией и читаемой историей отличается другая картина, относящаяся уже к позднему Ренессансу (или так называемому маньеризму) и находящаяся неподалеку от «Пира в доме Левия», в том же 10-м зале музея. Речь идет о драматическом «Похищении тела святого Марка» другого великого венецианского художника – Якопо Робусти, прозванного Тинторетто. Полотно написано в начале 60-х годов XVI века по заказу еще одного братства; на этот раз три картины, посвященные чуду св. Марка, заказал глава Scuola di S. Marco Томмазо Рангоне на свои средства. В основу картины положен хорошо знакомый венецианцам идеологический сюжет о переносе мощей апостола св. Марка в Венецию, вернее, один из эпизодов этого сюжета: после того как два дня язычники проволокли тело св. Марка на веревке по улицам Александрии, было решено его сжечь, но внезапно началась сильная гроза с каменным градом, и перепуганные сарацины бросили тело на площади, где его и подобрали венецианцы. Драматизм картины достигается за счет динамичного расположения центральной группы, призрачной архитектурной перспективы (где колоннада домов вновь напоминает площадь Св. Марка) и одинаковых поз бегущих язычников, похожих на призраков или оживленные всполохом цвета скульптуры вкупе с красно-коричневым, расколотым молнией грозовым небом и общим нереальным цветовым тональным слоем. Венецианцы подняли тело святого, чтобы навьючить его на верблюда, которого с трудом удерживает упавший на землю погонщик, – центральная группа напоминает классическую картину снятия с креста, где седовласый господин в роскошной пелерине (Томмазо Рангоне) склонился над Марком, как св. Никодим над Иисусом. Все пространство действия имеет сходство с кошмарным, красивым сном, где близкие цвета угнетают друг друга, а красно-коричневые тона с легким фиолетовым и зеленовато-серым налетом создают атмосферу страха и неуверенности. Энергичный динамизм «Похищения» навевает мысли о еще двух картинах, хотя их упоминание в немалой мере можно считать моим личным капризом, если учесть, что перед глазами читателя их все равно не соткать, а у посетителя Академии они могут вызвать совершенно другие аналогии и впечатления. Это «Сотворение животных» (ок. 1550) Тинторетто, где Бог Отец создает рыб, зайцев, лебедей и прочую живность, стройными рядами устремляющуюся в заданном направлении; и картина Бонифацио де Питати, или Бонифацио Веронезе «Бог Отец над площадью Святого Марка» (после 1540), где Бог на тревожной туче пролетает над площадью Св. Марка, и это событие четко выделяет богоизбранность города св. Марка. От всех трех полотен исходит притяжение движения и направления, но само по себе это еще не объясняет, почему я около них останавливаюсь: хочется верить, что художник в своей работе показал возможное видение, к которому с моей стороны протянулись неведомые мне психологические тропы, и я не знаю, какие события моей жизни тому причиной; проанализировав свое наблюдение, я мог бы прийти к выводу, что меня тронуло наивное отражение присутствия Бога во всем его телесном великолепии.

И хотя в Академии выставлены картины вплоть до XVIII века, покидать ренессансную Венецию совершенно не хочется, и я задерживаюсь у второго Джорджоне и Тициана. «Портрет старухи» Джорджоне в уже упоминавшейся коллекции венецианского дожа Вендрамина описывается как «портрет матери Джорджоне работы Джорджоне, в раме, с изображением герба Вендрамина», и хотя авторство Джорджоне искусствоведы ставили под сомнение, считается также, что это его последняя картина. В соответствии с названием на картине действительно изображена старая женщина, чей взгляд, искоса направленный на зрителя, трудно забыть. В руке, прижатой к груди, она держит листок с надписью Col tempo – «Со временем», что может натолкнуть на мысль о каком-то аллегорическом значении картины, хотя усмотреть нечто аллегорическое в ней не позволяет характерная для Ренессанса тема vanitas, то есть неумолимого течения времени и заката всего мирского, о чем, наверное, можно думать и в связи с «Грозой» Джорджоне. «Портрет старухи» в качестве иллюстрации вошел в «Историю уродства» Умберто Эко; в комментарии автор напоминает, что в Средние века портреты пожилых женщин были очень распространены в качестве символа физического и морального упадка в противоположность молодости и красоте, а в эпоху барокко это женское «несовершенство» стало уже неким моментом притягательности, хотя более уместным кажется примечание о том, что в период маньеризма охваченный страхом и меланхолией художник интересовался уже не столько подражанием природе, сколько выразительностью своего изображения. (Если этот комментарий для стоящего перед картиной имеет какое-то значение – ведь периодом маньеризма в Венеции считаются 50–60-е годы XVI века, когда до барокко было еще далеко.)

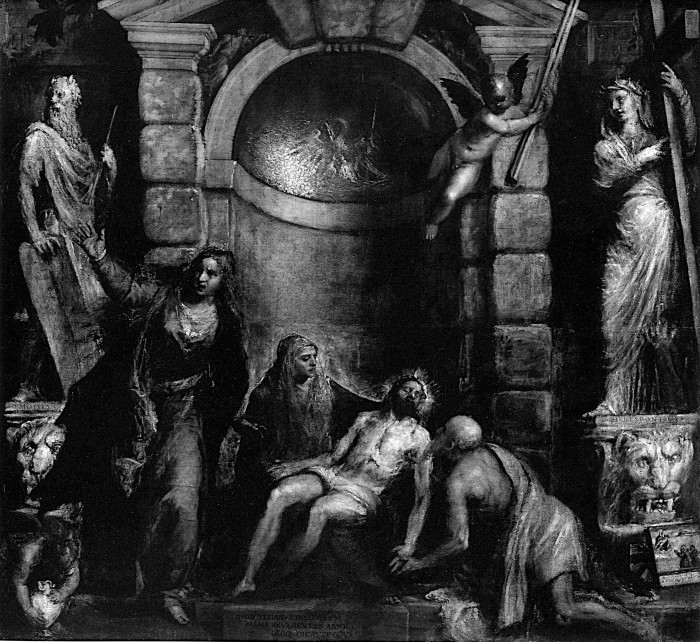

В Академии имеются четыре картины Тициана, причем одна из них, «Введение во храм Девы Марии» (ок. 1535), по-прежнему находится именно в том зале Scuola Grande della Carità, а ныне – музея Академии, для которого она и была заказана. Джорджо Вазари еще в 1568 году написал, что на ней изображены «головы всех видов, взятые из жизни». Однако я бы рекомендовал уделить внимание «Пьете» Тициана, завершить которую художнику помешала смерть в 1576 году. Так как Тициан писал «Пьету» для алтаря некрополя своей семьи в церкви Фрари, картину принято считать его своеобразным художественным завещанием. По неизвестным причинам картина во Фрари так и не попала – в отличие от останков Тициана. На картине апсида с покрытым мерцающей мозаикой полукуполом напоминает одновременно алтарную живопись Джованни Беллини и византийскую золоченую потолочную мозаику Св. Марка, в то время как статуи Моисея и Сибиллы по краям заставляют вспомнить образы Микеланджело. Из мерцающего полумрака свет лишь фрагментарно выхватывает фигуры Богоматери, патетически скорбящей Марии Магдалины и старца – свидетеля пьеты; полуобнаженный старик, в надежде на спасение не спускающий глаз с умершего, серого Иисуса, – это сам Тициан. Возле ног скульптуры Сибиллы тянется из тьмы рука невыписанной фигуры, в отчаянии повторяющая жесты Марии Магдалины. На небольшой вотивной картине, прислоненной к постаменту, еще раз изображен Тициан, вместе с сыном Орацио молящий Мадонну о защите от чумы, но это был тот случай, когда помощи не получил ни отец, ни сын. Добровольно признаюсь, что для описания «Пьеты» пришлось использовать банальное выражение «драматический», и пусть меня оправдает само это незабываемое событие, по-прежнему имеющее свою неповторимую и личную форму и представляющее собой нечто большее, чем просто картина, – картина, на которой каждый, как Тициан, может увидеть себя, дорогой читатель.

Все репродукции из книги: Nepi Giovanna Scirè. Treasures of Venetian Painting: The Gallerie Dell’Accademia. Arsenale Editrice, 1991