Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Александр Моисеевич, можете ли вы рассказать мне то, что о себе знаете только вы сами?

Пожалуй, да, но это совсем интимно.

Я не знаю.

Я тоже не знаю.

Но вы можете ответить на такой вопрос? Если вы мне все расскажете, то в принципе я буду знать о вас то же самое, что вы о себе знаете.

Это также невозможно… Это одна из таких, я бы сказал, конечных иллюзий. Более иллюзорного случая, чем тот, на который указали вы, я не могу сейчас представить. Но у меня вообще с воображением плохо, вы знаете. Нет! Это невозможно. Не только потому невозможно, что это трудно; это невозможно по страшной причине – потому, что этого нет. Такого знания, о котором вы говорите, нет. По сути дела, то, о чем вы сейчас говорите, и есть один из случаев трансцендентального абсолютного знания.

Знать о себе какие-то вещи могу только я один. Но они не трансцендентальны, ведь чем более личной оказывается вещь (если уж честно), чем более она интимная, тем меньше в ней реального смысла. Мы ведь в конце концов вернемся в какую-то идиотскую точку, где просто ничего нет, никакого смысла. Вот я могу вам сказать, что я знаю о себе, чего никто знать не может: непрерывная, пожизненная неясность для меня моего собственного мышления. Если кое-как с языком справляюсь, то – нет, неясность, какая-то такая вот замутненность, и не столько приходится мыслить, сколько пытаться производить какую-то безнадежную расчистку, очистку. Но это неинтересно… Более того, я бы включил в это мышление – ну, я иначе не могу – любое чувство. Кроме каких-то точек, когда этого нет, но тогда это все равно и не скажешь, и не продумаешь. Когда, например, вдруг бывает необыкновенно весело. И необыкновенно интересно. Но это уже бессодержательные точки. Почему бессодержательные? Потому что я не могу объяснить, что весело или что интересно, это переход какой-то мысли в бессодержательное состояние, которое называется «весело» или «интересно». Понятно, да?

Откуда вы знаете, что это ваша мысль? Ведь очень часто бывает, что вы слышите музыку в себе, но это не ваша музыка.

Вот-вот, на это я вам могу ответить совершенно точно. Это остается всегда чистой гипотезой. Это может быть моим, может быть не моим, а в конечном счете и ничьим. Поэтому сказать, откуда я знаю… Знаю только по месту. Это место условно называется «я». Вот вы сейчас стоите здесь вместе с условно называемым…

Но это не философия! Это какое-то настолько элементарное засекание каких-то сверхэлементарных вещей, в отношении которого даже стыдно говорить о знании. Откуда вы это знаете? Да это само по себе слишком жалко, чтобы знание этого можно было назвать знанием.

Это касается также знания о себе?

Да, да, да.

Скажите, какую роль в этом знании, в этом чувствовании себя играет биография?

Я думаю, что в конечном счете очень большую! Очень большую. Как бесконечная серия каких-то картинок, данных в каком-то отрезке, которые вот где-то вот здесь… (показывает) где-то за затылком. А на самом деле бывает, что и перед глазами, но всегда – вот здесь. Мне иногда кажется, что в этом есть что-то физиологическое. У меня же нет той божественной ясности видения этих вещей за собой, какая, скажем, есть у Пруста. Это скорее ощущение. И поэтому я совершенно неспособен – нет, хуже, не хочу – писать об этом от себя как воспоминания, как мемуары. Мне гораздо легче перекинуть это в кого-то другого, назвать все это другим именем, другим отчеством и приклеить к этому другую фотографию. Я знаю, что плохо вам ответил…

Пастернак считал несправедливым, что он, русский поэт, родился евреем. Как вам кажется, справедливо ли, что вы родились евреем?

Вы знаете, если совсем честно, мне никогда в жизни это не приходило в голову! Это явно у меня вырезано. Это явно один из моих психологических недостатков. Если есть одна какая-то вещь, к которой я от рождения безразличен… Мне это настолько безразлично, что даже не стыдно. Я не могу вызвать в себе ни чувство горечи, ни чувство сожаления, ни чувство стыда. Ну еврей, блядь, так еврей! Вот так произошло! По Витгенштейну: так выпали кости. Ну и что? Ну прекрасно или ужасно, или вообще… А дальше? Любая эстетизация, любая морализация мне настолько неинтересна, что я часто из вежливости себя заставляю как бы давать ответы. Вот.

Говорят, Плотин стыдился своего тела. Может быть, Александр Моисеевич, вам стыдно за свое тело? Вам вообще относительно себя чего-нибудь стыдно?

Вы знаете, я, видимо, урод. Не хочу врать, но своего тела мне не стыдно. Мне стыдно своего безразличия, какого-то отсутствия любви в каких-то случаях или жалости, а насчет тела… Я думаю, кстати, что этим объясняется моя какая-то чуждость… Опять же, если уж провести параллель, то полное этническое безразличие во мне имеет аналогию только в одном: в полном отсутствии интереса к какой бы то ни было психоаналитической проблематике. Ну почему я должен стыдиться своего тела? Какой есть – такой есть! Это неинтересно! На свете такое огромное количество интересных вещей, зачем заниматься этой дребеденью?

Вы сами назвали картинки из детства чем-то таким, что почти физиологически присутствует в вас. Вы в состоянии вызвать какую-нибудь из них сейчас в памяти?

Так, спонтанно не приходят. Иногда, отвечая на вопрос, вижу, а когда стараешься…

Тогда, может быть, вы можете сказать, какое воспоминание вы считаете первым воспоминанием себя в мире?

Первым осознанным воспоминанием? Могу сказать. Опять же, я потом уточнял, где это было, и мне сказали – без этого невозможны были бы уточнения. Сама картинка: мы на даче. Папа, мама, моя сестра и я. Меня неудержимо влечет к хозяину дома. Это было под Москвой, естественно, и я потом узнал точное место – Веледниково. И вот случай. Хозяин пошел на охоту и отстрелил большой палец ноги. И вот он пришел, и из пальца – то есть пальца не было, он был совершенно отстрелен дробью, зарядом дроби – хлещет кровь, и тут где-то рядом стоит лошадь, и кто-то говорит: «Якова, фельдшера, привезем». Якова, фельдшера, привезем. И вот эта картина мне запомнилась: неудержимо привлекательный круп лошади (у меня с раннего детства было влечение к лошадям), вот этот запах лошади и брошенная двустволка, которую мне неудержимо хотелось потрогать. Хлестала кровь, и почему-то мама и папа думали, что я жутко испугался. Вот это первое впечатление очень четкое.

Сколько вам было лет?

Потом я узнал название, я расспрашивал родителей, мне было уже к этому времени – я же говорю о сознательном воспоминании – три с половиной года. Примерно.

***

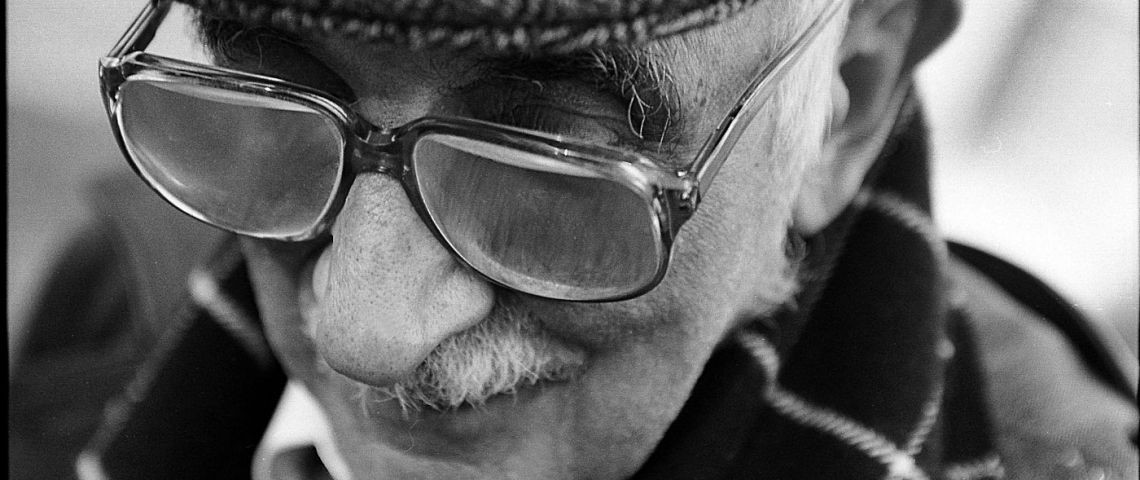

Это небольшое интервью Улдиса Тиронса с Александром Пятигорским состоялось в тамбуре поезда Москва – Петербург во время съемок фильма «Философ сбежал» зимой 2002 года.