Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

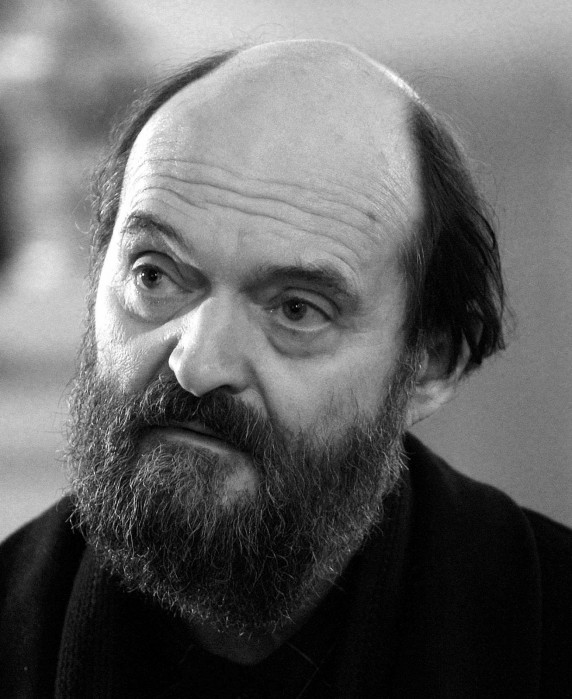

Этот разговор начался в перерыве репетиции, когда почетный гость фестиваля «Арена» 2002 года Арво Пярт неожиданно упомянул некоего православного священника Олега, о котором он давно ничего не слышал. Четверть века назад они часто встречались и стали хорошими друзьями. Тогда отец Олег жил в женском монастыре в Риге на улице Кришьяниса Барона. Мы решили посвятить время между дискуссией в Музыкальной академии и приемом в посольстве Эстонии посещению монастыря. Там мы узнали, что отец Олег уже давно умер и, возможно, похоронен в Пустыньке под Елгавой. «Нет, это, к сожалению, слишком далеко, – сокрушался Арво Пярт. – У меня не получится сегодня туда поехать». И все же получилось: выкроив пять часов из напряженного фестивального графика, мы сидим в машине, везущей нас на небольшую могилку посреди леса. Пять часов разговора перечеркивают распространенный миф о самом неразговорчивом и замкнутом современном композиторе.

Вы себя часто вините за то, что сделали, или не сделали?

Вы знаете, себя можно винить каждую минуту. Потому что тот поток чувств, мыслей и эмоций, который в нас бурлит, очень сильный. И надо думать, что все это моя вина тоже. Объяснить можно это приблизительно так: если бы я был лучше, вокруг тоже было бы лучше. Но так не надо думать. А надо думать, что то, что я не хороший, это влияет на окружение, и надо стремиться к противоположному. Чем ближе к себе мы будем искать ошибки, тем лучше. Как там было сказано, что видим соринку в чужом глазу, и не видим бревно в своем глазу.

Но это ведь трудно!

А вы знаете, как трудно стать пианистом? Каждый день надо заниматься, с детства уже. И только тогда руки начинают двигаться немножко. Это такая же работа. Только человек даже не догадывается. В консерватории никто этому не научит. Хотя это было бы очень важно знать... Есть люди, которые имеют врожденный талант к этому. Скрипач какой-нибудь, который умеет так плакать на скрипке... Это не какой-нибудь искусственный прием, он действительно себя делает никем. Великим художникам удается как-то видеть истинное положение вещей. Я, правда, не знаю, понятно это, что я тут говорю?

Но ведь чем личность крупнее, тем труднее ее отрицать или забыть?

А что такое личность? Вот, например, Савл. Он был сильной личностью, жестоко преследовал христиан, он был ревностный гонитель христиан, был с сильной хваткой. А потом однажды он вдруг услышал голос, который сказал: «Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?» И он стал апостолом Павлом. И вся его личность и сила сохранилась, только она вдруг обрела знак плюс. Личность его стала другой полярности. Он обрел животворящую силу. И тот же самый человек, те же самые силы, но ценности у него изменились. Как сказал в своей «Исповеди» Лев Толстой: «И все, что раньше было направо, стало теперь налево, и все, что раньше было налево, стало направо»[1. В «Исповеди» Л.Н. Толстого, как и в остальных его произведениях, эта фраза не встречается. Вероятный источник неточного цитирования – речь В.А. Маклакова «Толстой как мировое явление», произнесенная на праздновании юбилея Л.Н. Толстого в Праге 15 ноября 1928 г., в которой находим: «Словом: переменилосьнаправление жизни, переменилось и все; то, что было направо, стало налево».]. Как бы монета перевернулась. И такие колебания происходят в нас каждую минуту. Их даже можно измерять сейсмографом эти колебания... Только мы не очень серьезно принимаем это. Так и с музыкой тоже. У того, кто играет на сцене, тоже этот сейсмограф работает. Иногда он окунается в музыку настоящую, без показного. А иногда он думает: «Ну, теперь я им всем покажу, теперь они мне будут аплодировать, я лучше играю, чем Рихтер!» И может так получиться, что ничего не выйдет из этого. Что от его тщеславного порыва он все забывает... и никого не переубеждает. Но выходит иногда так, что он от себя отказывается совсем, чтобы своего не было...

В русском языке есть слово – смирение. Это важно для музыканта?

Ну конечно! Это для каждого человека важно. А перед кем мы будем хвастаться? Сам Павел сказал: «Я могу похвастаться только своими недостатками». Наверное, нельзя говорить на эту тему, как я говорю, потому что у меня нет таких свойств. Это, может быть, только некоторым кажется, что я об этом что-то знаю. Это я слышал, и это я чувствовал иногда. Но с такими разговорами надо быть очень деликатным, особенно перед другими людьми. Потому что мы не имеем права об этом говорить. И правильно другие люди сразу, естественно, скажут: «А почему он так делает (что-нибудь противное, например), тогда как вот так говорит?» Надо делать, а не говорить.

Но мне кажется, что важно не только знать. Важно и говорить.

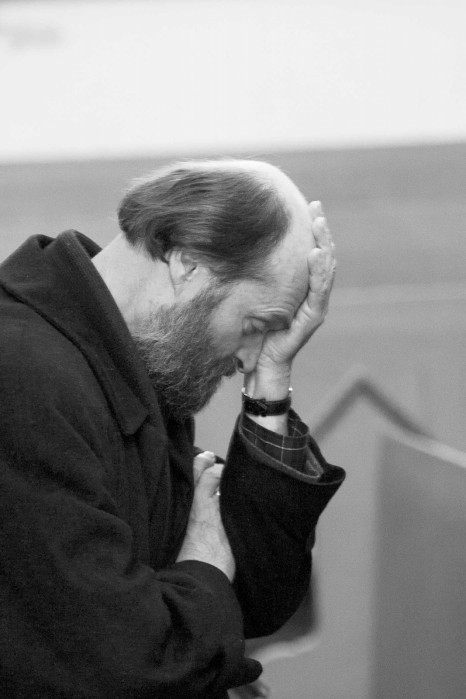

Это все правильно. Но вы не представляете, насколько человек сам теряет, если говорит об этом. Такие разговоры ведь идут из глубины души. Вот когда вы подходите к гнезду, где еще только яйца, вы дышите, и птичка-мать уже это гнездо бросает. Она чувствует, что здесь уже что-то не так. И дети погибнут. Вот так и с такими темами. Иногда скажешь другому человеку какую-то интимную вещь, потом приходишь домой, и такое чувство, что сделал что-то недозволенное. И начинаешь плакать. И не было как будто бы ничего, но ты коснулся какой-то области, которую нельзя обсуждать так публично.

«Вот стоит наш герой!» – воскликнул Арво Пярт, увидев стоящего на краю дороги Петериса Васкса, который поедет вместе с нами. «Но мы только на пять минут опоздали», – говорит Индра Гейдмане, она за рулем. «Но ему же холодно», – беспокоится Арво.

Как вы познакомились с Олегом?

Это было в Эстонии, в Пюхтице. Мы как-то привязались друг к другу и часто виделись. Он был такой простой человек, с детской душой. С ним можно было говорить так прямо, открытым текстом. Не надо было прятаться. Он понимал без объяснений и слов многое. Есть такие люди в монастырях, поэтому к ним идут за советом. Не какие-нибудь мистические советы давать, а простые, жизненные. Ведь все связано с твоим ежедневным шагом, твоим ежедневным отношением, словом, разговором, взглядом, мыслью... естественными человеческими страстями – завистью, ненавистью, осуждением – тем, что мы совершаем каждый день. И человек, который хочет от этого освободиться, иногда не знает, как это сделать, поэтому спрашивает более опытного.

Он был только другом, или вы можете назвать его своим духовным учителем?

Он не вел себя как духовник или как учитель, он был простой человек, как друг, как ровесник, так себя вел, так смиренно... Но с такой душой возникает как бы любовь с первого взгляда, ты чувствуешь, что с ним легко... Совсем другой человек был архимандрит Таврион. Он был своего рода гигант. Специалист, знаток человека. Я его один раз только видел, поэтому была такая дистанция. Это много страдавший человек, Таврион, сидел в лагерях, в ссылке, только в конце жизни его оставили в покое, и его отправили в Латвию. Много больных было, которых он просто словом излечил, простым советом. Приходили с самыми обыкновенными вопросами. Я помню, кто-то приехал из России и из толпы спросил: «Батюшка, а купить мне машину или нет?» Человеку, может, казалось – а, может быть, это грех? И Таврион ответил: «Ну, купи, если деньги есть!» Да... И я у него спросил... ну, что я собираюсь ехать на Запад... «Как вы думаете, это хороший шаг или нехороший?» А он мне говорит сразу: «Эх, вы, литераторы! Вы все ищете, где легче!» И так мы стали немножко говорить, он выслушал меня, и разговор пошел более серьезный. И я не хочу говорить, о чем был этот разговор, но я все-таки был потрясен его откровенным ответом. И еще... Я хотел для монастыря оставить немножко денег, пожертвовать, а он сам взял деньги, большую сумму, дал мне, и сказал: «Нет, нет, от вас я не беру, вам они нужны будут. Очень скоро». И вы знаете, что случилось? Когда я вернулся в Эстонию, через три дня умер мой отец, и через неделю я потерял свою пенсию, которую мне несколько лет платили по болезни. И остался абсолютно без средств.

Только позднее, найдя могилу отца Тавриона, мы выяснили, что он умер в августе 1979 года, через несколько месяцев после описанной встречи. Арво Пярт этого не знал. В январе 1980 года он уехал из Советского Союза навсегда. Там же рядом с могилой отца Тавриона мы нашли могилу Олега– улыбающаяся фотография, простая каменная плита. «Оказывается, он был на 30 лет меня старше,– удивленно воскликнул Арво Пярт,– а мне казалось, что мы ровесники!» Монастырская сестра вначале пообещала подарить фотографию Тавриона, потом вдруг стала подозрительной и пожелала узнать, был ли он хотя бы духовником Арво Пярта. «Я не смею называть его своим духовником,– произнес Пярт,– но о некоторых вещах он меня вразумил...»

А вам приходилось в советские времена скрывать свою веру?

Я бы не сказал, что было, что скрывать. Я бы не сказал, что я был всемирно известным верующим. Я просто и не декларировал ничего такого. Но я написал музыку на религиозные тексты, и это вызвало гнев властей, они оценили это как религиозную пропаганду, и это нужно сразу было потушить, чтобы ничего такого не было в Эстонии или Советском Союзе.

А что вы говорили, когда вас в каком-нибудь партийном комитете спрашивали, что это за музыку вы пишете?

По-разному. По-разному. Я могу вам это сказать, но я не хочу, чтобы вы это напечатали где-нибудь. Потому что люди могут неправильно понять. Будут пальцем на меня показывать... Скажут, что он тут говорит, а сам на самом деле такой и сякой... Знаете, теперь в Эстонии открыты архивы КГБ. И про меня там тоже много материалов. Я там не был, мне друзья рассказывали. И они сказали, что самое интересное не то, кто там что написал, а читать этот список, кто читал эти материалы. Там же все регистрировалось. Иногда я думаю – может быть, мне посмотреть все-таки, а потом думаю, что лучше нет. У меня до сих пор кровь кипит, и еще не знаю, чем это кончится...

Смотрите, какая странная труба! (Мы проезжаем мимо останков завода робототехники.) Выглядит, как будто в нее переродился какой-нибудь партийный начальник!

Когда на обратном пути Петерис Васкс вышел из машины, Пярт, обернувшись, заметил: «Какой теплый человек! Ну просто как Дед Мороз! Я знал еще одного такого человека. Это был Альфред Шнитке».

Друзья называли Шнитке инопланетянином.

Да, он был похож! Он немного косил. Но вокруг него, вокруг его дома был совсем другой мир. Правда, люди были разные. Много было подхалимов и таких, кто его использовал. Но ему это было как с гуся вода. Он никого не осуждал. И преследовали его за его музыку до самого последнего времени советской власти. Хренников и компания. Шнитке должен был писать музыку к фильмам, но и это он делал необыкновенно талантливо. Он очень тонко чувствовал настроение фильма. И зарабатывал он только этим, потому что Министерство культуры перестало закупать его произведения. Всех покупали, кроме него...

(Мы попали в автомобильную пробку.) Смотрите, какие красивые номера у машин – 7777... 775!

Можно писать музыку по этим номерам?

Конечно, можно!

А в музыке все возможно?

Как это – все? Да, в музыке все возможно. Всякое дело можно обратить в доброе. Так же как удобрение, если его правильно использовать, большая польза от него, а если неправильно, то, конечно, это невкусно.

А вы для музыки используете компьютер?

Нет. Хотя мог бы, наверное. Я так строю музыку, что это чисто цифровая может быть программа. Я иногда хвастаюсь – моя музыка такая точная, что вы можете проверить свои компьютеры – правильно ли они работают – этой музыкой.

А ноты вы тоже пишете рукой?

Ну да. Пока музыка не готова, надо столько раз ее переписать и исправить. Если я это буду делать на компьютере, получится ужасная путаница. Надо время для этого, чтобы учиться... Мой сын пишет на компьютере. Но он может на мобильном телефоне писать в темноте, не глядя и с огромной скоростью нажимая на эти кнопки. Без ошибок... А мне каждый раз приходится нажимать назад и стирать неправильно написанное...

Один пакистанский певец был шокирован, когда узнал, что его музыка была использована в фильме «Прирожденные убийцы». Песни, в которых говориться о любви к Богу, были использованы совсем в других целях. А у вашей музыки есть цель?

Господи! Я никогда не думал так... У меня разная музыка есть. Есть музыка для концертного зала, которая не предназначена и не годится для церкви, а тем более – для церковной службы. Потому что музыка для богослужения – это совсем другой мир, там нельзя так... композитор там должен стоять как бы в стороне, он должен не входить в эту атмосферу со своими страстями. Она должна быть бесстрастная в этом смысле. И так получается даже, что большинство музыки, написанной на духовные темы или духовные тексты, не сочетается с религиозным духом. А часто так бывает, что люди только дают названия своим страстям и симфоническим всяким кошмарам названия из Святого Писания, которые на самом деле не имеют ничего общего с литургией. Может быть, так можно делать, но этим можно и в заблуждение ввести. Во-первых, человек сам заблуждается и позволяет себе вольность, и других вводит в заблуждение. И это видно тоже – и из классической музыки – укоренились только редкие вещи и стали церковной музыкой. Даже реквиемы и мессы бывают в большом количестве, на самом деле это не мессы. С эмоциональной точки зрения это как бы анти-мессы.

Могли бы вы назвать те, которые укоренились и работают?

Вы знаете, может быть, даже некоторые мессы Моцарта не годятся для этой цели. Они слишком светские. Хотя для нас это уже золото, потому что все равно выше нашего уровня, и нам кажется – это очень духовная музыка. На самом деле церковь не может принимать таких вещей. Они исполняются, но результат получается такой развлекательного характера.

А «Реквием» Моцарта?

Это другое дело. Это работает. Вы знаете, как ни странно, вот песни Шуберта работают. Хотя они написаны не на религиозные тексты, но дух в них совсем другой. А другой напишет мессу, и не работает. У Бетховена не всегда работает. Он был очень страстным, он революционер, он воевал, он был такой тип – борец. А церковь не борется.

В том, что вы говорите, и даже в том, что вы делаете, можно заметить такое опасение, будто вы стараетесь не сказать ничего лишнего, не сделать ничего лишнего, лишь бы кого-нибудь не обидеть, чтобы не испортить мир. Вы делаете это осознанно?

Это скорее искание чего-то, чего не хватает мне и чего не имею, это нащупывание идеала и искание дороги к этому. Это такой интимный путь. Если это играть, исполнять, то это уже выходит за рамки моего личного искания. В том, что я делаю, нет никакой программы или... как бы сказать... нет такого намерения влиять на кого-то или дать какой-то мессидж.

Дирижеры говорят, что в вашей музыке с годами становится все меньше и меньше нот и все больше и больше пауз. Как вам кажется, мир как он существует, он совершенен? Вы таким способом стремитесь не испортить то, что уже есть?

Мир испортить? (Смеется.) Ну, не знаю, кто кого испортит – мир испортит нас или мы испортим мир. Мы все в одной лодке тонем и друг друга должны как бы спасать. А что касается паузы – это не какой-нибудь формальный прием или эффект. За паузой стоит вечность. Нам надо иметь паузу. Это тот хлеб насущный, который нам нужен, чтобы остановиться, чтобы размышлять, чтобы оценить наше слово сказанное. Или слово, которое будет сказано. Которое, может быть, не надо говорить. Это тоже пауза. Пауза – это концентрация всех сил... как бы это сказать... в идеальном смысле пауза – это ядро мудрости. Нам дано из этой тишины взять какой-то бисер, которого там, может быть, на первый взгляд и не видно. Но мы должны это найти. Это, конечно, уже для продвинутых. А для людей нашего уровня – это просто остановиться и хотя бы постараться разобраться в том, а кто я такой; что же я такое сделал нехорошее? Или если мы пишем на религиозный текст музыку, то после слова, которое имеет вес... преподносить это слово, и чтобы оно не было заглушено следующим шумом или даже следующим словом. Чтобы мы пропитались этим, чтобы было время осознать это. И важно, как мы войдем в паузу. Чтобы это вхождение в паузу было достойно того слова, которое мы раньше высказали. И чтобы оно было тоже достойно – подготовка паузой к следующему слову. Или звуку. Это относится и к инструментальной музыке. Я думаю, что пауза имеет животворящую силу. Это как природа. Если оставить природу в покое, она возродится.

Если испорченное сознание или испорченную душу оставить в покое, в тишине, то она сама очистится?

Да, я так думаю. Человек же не просто какая-нибудь машина или пустой мешок. У него все время, кроме того, еще совесть функционирует, она дает импульсы. Если вокруг нас и у нас в крови все время шум, то мы, конечно, не слышим эти импульсы. И мы не знаем, кто мы такие. Нас несет поток горной реки. Но, представьте себе, там человек в горной реке борется между жизнью и смертью, и за каким-то камнем в уголке вдруг останавливается. И там – тишина. И, слава Богу, выбрался оттуда, хоть на минутку. Вот такие драматические бывают уроки, на которых можно учиться, много раз в течение жизни. Это нужно пережить. Десятки раз. Тогда только начинается какой-то тихий, жалкий блеск, который останется. Опыт, навык появляется, и человек начинает немножко видеть в этой темноте. Это как войдешь в темное помещение с улицы, и сначала ничего не видишь. Потом только. С годами. Это не для молодых людей такой разговор. Они не могут так относиться к этим проблемам. Человек, который имеет мало жизненного опыта, мало страдал, он ходит по другим дорогам. У него потребности, интересы другие.

А откуда в крови этот шум?

Во-первых, это естественно. Человек же не какой-нибудь ангел. И есть редкие исключения, которые как бы ангелы с детства уже. Но, тем не менее, мы наследуем не только от наших родителей, но и от наших далеких предков. И это все дает о себе знать. И нужно бороться. Вот монахи, например, истинные монахи – они этим как раз занимаются. Их волнует эта тема, они хотят это преодолеть. И каким бы ангелом человек ни был вначале, все равно в течение жизни прорывается на поверхность «ветхий Адам». Вот одним из таких людей, который знал этот механизм человеческой души, психику и физиологию, был этот старец Таврион. Он был такой знаток всех человеческих проблем, он знал человека насквозь. Потому что всех людей знал, и самого себя знал – в какие узлы заключен человек.

Что для человека более ценно – возможность думать или возможность отдохнуть, приготовиться к следующей мысли?

Я знаю одного маленького мальчика. Однажды он попал в очень хорошее место, такое серьезное, красивое место. Маленький мальчик, ему было лет пять, может быть. Вот он сказал: «Здесь так хорошо, красиво, я хотел бы здесь умирать». У него жизнь впереди еще! Откуда такие мысли? А это была пауза такая... В его жизни вдруг открылось что-то необычное для него, и он так сказал. Вот. Если бы компьютер вот такую мысль выдал, совсем новую, то он должен был бы делать миллиарды вычислений в каждую секунду, а старым компьютерам, может быть, потребовалось бы несколько дней на это, а вот в человеческой душе рождается вдруг такая мысль. Видите, каким богатством, какой машиной мы владеем... не знаю, где... и в сердце, и в голове, и в теле одновременно... И музыка – такой странный иностранный язык, она как-то переводит, во всех этих ситуациях она как бы посредник.

Но ведь есть и непонятная музыка.

Да, потому что человек настроен на совсем другую волну. Как это радио – делаешь немножко в сторону, и эта музыка уже не идет. Он настроен на другую волну и принимает это, и даже не догадывается, что рядом есть что-то другое.

Из этой метафоры с приемником получается, что любая музыка одинаково ценна, только люди настроены каждый на свою? Или вы считаете, что есть музыка менее ценная и более ценная?

Ну конечно, есть. Вальсы Штрауса, например. Это музыкально хорошо сделано. Или там какое-то новое явление в поп-музыке, тоже бывают хорошие вещи. Или, скажем, какая-нибудь симфония, кошмары какие-то, как у Шостаковича, скажем. Бывают такие вещи. Или вторая тема из «Неоконченной симфонии» Шуберта. Вот если вы при смерти, на одре, и вам предлагают послушать последнюю музыку, которая вас утешала бы, или вас как-то к дороге подготовила, какую вы выбираете? Вы выберете себе точно. Я бы выбрал сразу себе Шуберта. До-диез минор. Люди разные. Это разные качества душ. Любые вещи имеют разное качество. Они выбирают похожие на себя. Но иногда совершаются чудеса, и человек на последнем издыхании делает совсем другие выводы, и скажет слово, которое никогда раньше с его губ не сорвалось бы. И конечно, есть разница в качестве этого слова – что тогда он делает, и что он раньше делал. И так же в искусстве. Эту тему трогать нельзя, потому что я не хочу, чтобы вы поняли примитивно.

Мы торопимся обратно в Ригу, где назначены репетиции и вечерний концерт, завтра утром надо успеть на самолет. Мы обсуждаем, во сколько надо быть в аэропорту и что надо до этого успеть. «Можно мне слово тоже сказать? – вмешивается в разговор Пярт. – В аэропорт я поеду один, на такси. Всему же есть пределы. У вас же есть своя жизнь». Мы смеемся и говорим: «А может, вы хотите тайно остаться в Латвии?» «Я бы с радостью остался. Я бы остался...» – вздыхает он. Наступает пауза. Мы едем через мосты, наблюдаем за отблесками закатного солнца на золотых куполах молельного дома Гребенщикова и начинаем говорить об израильских летчиках, которые облетали стороной определенные участки, чтобы не лететь над ними, потому что там было что-то святое. Или наоборот, нечистое. Мы не знаем.

В мире все становится сложнее. Америка, Израиль, Ирак, вот сейчас Москва... Еще десять-двадцать таких крупных конфликтов, и тогда уже полная анархия будет.

Вам кажется, что это неизбежно? Вы верите в судьбу?

А что такое – судьба? Мы не знаем, что мы заслужили своими проступками. Мы еще не знаем, что нас ожидает за то, какие мы есть, или что совершили наши предки... В этом дело. В этом смысле, да, нам еще предстоит... Но как это все будет, и способны ли мы это обратить, повернуть обратно – каждый человек должен думать не столько об этом, сколько о самом себе. Как ты осознаешь себя в данный момент, и сможешь ли за отпущенное тебе время хоть немножко в этом разобраться? Хоть остановиться и обдумать? Потому что азарт такой страшный: мы легко поддаемся чужим влияниям помимо наших собственных недостатков...

Когда вы оглядываетесь на свою жизнь, вам не кажется, что вы могли бы что-то сделать иначе?

Нет, я не был на это способен. Теперь надо отвечать или надо раскаяться. Если человек кается, он от многого освобождается. Вот пойдешь к другу и выскажешь все, что на сердце, и тебе уже легче станет. Даже такое маленькое дело. Но нужно раскаяться как-то фундаментально. Человек должен освободиться от этого балласта. Если вы идете и говорите кому-то третьему, что, вот, я был несправедлив, от этого одного уже от вас кусочек отпадает. Иначе этот яд отравит тебя. Если пойдешь к священнику и каешься, ты как бы не перед человеком исповедуешься, а как бы перед Богом. Это ничего, что Бог невидим. Это ничего, что священник, возможно, грешен. Если человек искренне кается, он освобождается. Мы, правда, привыкли жить так, как будто квасим капусту в бочке – все только вдавливаем в себя глубже и глубже, чтобы поместилось. И потом наступает момент, когда так жить уже невозможно... Ну вот, наговорил тут... теперь я точно... пойду домой и буду плакать. Жизнь короткая такая, и как-то иногда само собой слово выходит... И нужное... и ненужное...