Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

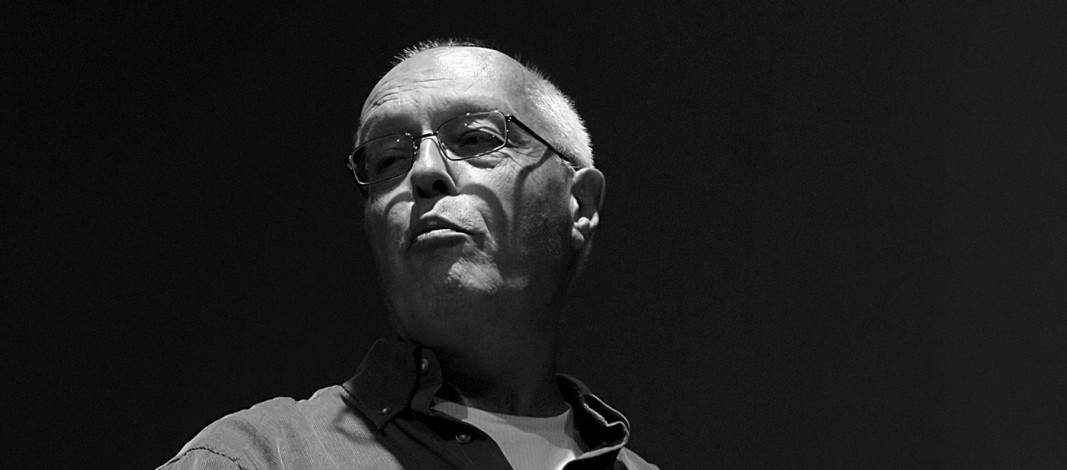

Английский композитор и пианист Майкл Финнисси (род. 1946) попал в мое поле зрения в начале 2000-х годов, когда мой коллега Эрик Эшенвалдс вернулся с его мастер-класса в Чехии. Майкла Финнисси считают одним из представителей «новой сложности»: этот термин вошел в обиход в 70-е годы прошлого века как характеристика музыки нескольких, преимущественно английских композиторов, в том числе Брайана Фёрнихоу, Ричарда Барретта, Джеймса Диллона. В партитурах этих весьма не похожих друг на друга авторов традиционный способ записи музыки нередко достигает крайней степени детализации: технические и интеллектуальные трудности, которые это создает исполнителям, считаются важным эстетическим признаком самой этой музыки. Правда, к музыке Финнисси можно лишь отчасти отнести главную примету «новой сложности», указанную немецким композитором Клаусом-Штеффеном Манкопфом: большой объем звуковой информации как в количественном (реальная перенасыщенность партитур эмпирическими звуковыми «событиями», которые расположены очень плотно и сменяются быстро), так и в качественном смысле (изобилие внутренних или, буквально, подкожных арок, демонстрирующих семантическое богатство музыки). Лишь частично, потому что Финнесси, будучи очень плодовитым автором, пишет стилистически разнородную музыку. К тому же «сложность» он скорее воспринимает как побочный продукт совершенно других творческих задач.

С 1977 по 2000 год Финнисси регулярно выступал как пианист, исполняя практически только современную музыку (около 300 премьер), преподавал в Королевской академии музыки в Лондоне, летней школе в Дартингтоне, Лёвенском католическом университете. В настоящее время читает композицию в Саутгемптонском университете. Однако в музыкальной среде Великобритании Финнисси – аутсайдер. В интервью он говорит: «Каждый раз, когда я что-то пишу, мне приходится считаться с тем, что в Англии мою музыку высоко ценят всего несколько человек. Музыкальный истеблишмент как таковой думает, что я какой-то идиот». После беседы он прокомментировал эти слова: «Согласно укоренившимся в английском обществе представлениям и протоколам “хорошего вкуса”, английская музыка должна быть “неоскорбительной”, любезной и неэмоциональной – она должна вести себя безупречно (даже если такие музыкальные проявления в глубине души неискренни). Английская музыка сопровождает роскошные церемонии, греется в лучах солнца воображаемой Аркадии и в своих худших проявлениях напоминает удобную мебель». Финнисси смиренно добавляет, что посредственные музыканты не ценят, например, сложность Итонской хоровой книги XV–XVI веков: «Речь не столько о сложности или плотности мысли, сколько об обитающих в этой музыке страстях, внезапном насилии, непредсказуемости и меланхолии, что считается чем-то странным, нежелательным и неприемлемым».

На беседу красноречивый господин согласился с удовольствием, заметив, что ему очень нравится знакомиться и говорить с людьми – эту особенность он унаследовал от матери.

Я. П.

Ваш отец был фотографом-документалистом, у которого вы, по вашему же собственному признанию, многому научились в плане эстетики и политики. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

Он не был ни ученым, ни преподавателем; у него было предельно прагматичное отношение к работе, но при этом твердые политические убеждения и огромная наблюдательность. Наверное, я унаследовал какие-то из его черт – дети ведь часто подражают родителям. Утром я купил книгу, посвященную Михаилу Эйзенштейну, отцу Сергея Эйзенштейна, и стоило мне ее открыть, как я обнаружил там нечто очень похожее на декорации эйзенштейновских фильмов. Естественно, это были дома, которые его отец построил в Риге. Связь между отцом и сыном становится очевидной, когда оба оставляют такие вот оформленные свидетельства собственной жизни. Архитектура и кино или, как в моем случае, фотографические серии, документирующие перестройку Лондона и всю связанную с этим проблематику… Отец много рассказывал мне, как устроена человеческая деятельность, поскольку сам был очевидцем многочисленных конфликтов, связанных с послевоенным строительством. Тогда много спорили, как должен выглядеть Лондон: стоит ли его делать похожим на Чикаго или нужно попытаться восстановить его таким, каким он был до войны – в 1938–1939 годах? Наше общение строилось вокруг этих вещей, о музыке речи не шло, но в каком-то смысле его понимание фотографии как ответственного, осмысленного и уважительного документирования человеческой жизни передалось и мне: я тоже стараюсь ответственно относиться к своей музыке. То, что я пишу, – это не абстракции, это не просто ноты, так или иначе связанные между собой; в этой музыке на каком-то символическом и метафорическом уровне отражается мое понимание человеческой жизни.

Вы не раз подчеркивали, что музыка не абстракция, что музыка – это жизнь. Еще вы говорили, что одним из главных показателей величия произведения искусства является его способность растормошить человека: заставить его почувствовать дискомфорт или, например, сексуальное возбуждение.

Когда музыка прибрала меня к рукам – или когда я понял, что из всех искусств и из всего того, чем я мог бы продуктивно заниматься, я больше всего люблю музыку, – мне пришлось довольно долго привыкать к непригодности музыки для выражения идей. Потому что музыка – и так ее понимал, например, Шопенгауэр – считалась высшим из искусств именно в силу своей оторванности от реальности: ей не нужно воспроизводить все те банальности, которыми люди обмениваются в разговорах, или изображать лица реальных людей. Музыка существовала на каком-то трансцендентном уровне, и когда люди рассуждают о музыке как о своего рода языке, они, конечно же, говорят о метаязыке – это ведь не язык с обыкновенным набором слов… Таким образом, математика, абстракция и музыкальный дискурс должны пребывать на таком уровне, где они приводят в равновесие, с одной стороны, арифметические проблемы и пропорции (наивысшее здесь пропорция – я использую это слово в платоническом, что ли, смысле) и, с другой стороны, нечто крайне эмоциональное, а под эмоциональным я понимаю в том числе и все то, что принято называть «психологическим», – в том смысле, в каком мы говорим о психологическом дискомфорте или о чем-то, что задевает нашу психику. И с этой задачей музыка справляется прекрасно. Возьмите, к примеру, оперы Моцарта. Моцарт был непревзойденным психологом, ему удавалось одновременно представить сразу два настроения, когда, например, графиня сообщает, что у нее в жизни все просто замечательно, а мы слышим, как эти слова входят в предельное, абсолютное противоречие с музыкой, и ты понимаешь все это через звуки, которыми сопровождаются ее слова.

Да.

Этого эффекта можно добиться через сочетание текста и музыки – одним только текстом такого не сделаешь. И наверное, одной только музыкой тоже.

Вы упомянули «арифметические проблемы». Они как-то проявляются в вашей музыке?

Как только я полностью овладел своей жизнью, если можно так выразиться, я стал наблюдать за ней почти что со стороны; и я заметил одну вещь: многое в жизни можно направить и упорядочить, но куда больше там того, что нельзя ни направить, ни упорядочить. И тогда я почувствовал противоречие, ведь в музыке я следую чрезвычайно строгим схемам, не допускающим ни малейшего отклонения, у меня крайне строгие представления о структуре того, что я пишу. С помощью случайных чисел было проще всего нарушить этот привычный для меня образ мыслей – в том же смысле, в каком Рембо и Верлену в конце XIX века хотелось расшатать буржуазное сознание. Потому что ты всегда должен знать свои пределы, должен понимать, до какой черты можно двигаться, сохраняя при этом осмысленность того, что ты делаешь; можно жить прямо на этом пределе, находиться в каком-то совершенно другом месте, и это характерно далеко не только для художников. На самом деле, я думаю, большинству людей этот предел так или иначе знаком – просто они подавляют этот опыт, пытаются найти для него какие-то оправдания, стараются о нем не упоминать. Я же, напротив, не боюсь говорить в своей музыке то, что я побоялся бы, наверное, сказать, не будь я композитором.

Объясните, пожалуйста, подробнее, какую техническую функцию выполняют в вашей музыке случайные числа.

Если говорить чисто технически, то я создаю запасы материала, состоящие из абсолютно традиционно скомпонованных полутоновых прогрессий вверх и вниз, или длительностей вверх и вниз, или это может быть какой-то набор цитат из других произведений. Далее для всего этого задается определенное число, материал перемешивается в соответствии со случайными числами: все, что я предварительно подготовил, оказывается использованным, однако не в том порядке, какого мог бы ожидать слушатель или которого ожидал бы я сам. В каком-то смысле я просто освобождаю материал от оков линеарности. Звуки отправляются в свободное плавание или начинают жить в некоем подобии кубистического пространства, где все углы видны одновременно.

Если говорить шире – что еще вы имеете в виду, когда сочиняете музыку?

Я стараюсь отбросить все постороннее, то есть создать пространственно-временной континуум, в котором мое сознание было бы относительно свободным от разного рода вмешательств: от телефонных звонков, от размышлений о какой-то другой музыке, от того, что я накануне рассказывал студентам. Но на самом деле это довольно тупое и утомительное занятие: ты сидишь за столом с ручкой в руках, перед тобой лежит чистый лист бумаги, и ты делаешь на этом листе какие-то пометки, которые потом влекут за собой другие пометки. Не могу сказать с уверенностью, откуда все это берется. Наверное, случаются какие-то озарения, что ли… И вот еще какая странная вещь: как только первоначальная идея превращается в нотную запись или как только мне удается выбрать какую-то конкретную форму выражения для этой идеи, от нее приходится отказываться, она просто остается частью процесса, предшествующего рождению музыки. Музыка не создается сама собой, и моя роль не сводится к тому, чтобы просто вытащить ее из головы и записать. Это довольно долгий процесс, своего рода эволюция.

Вы очень плодовиты – список ваших сочинений впечатляет.

Я много работаю – буду не так далек от истины, если скажу, что сочиняю 24 часа в сутки и, в общем-то, семь дней в неделю. Когда это возможно. Хотя, конечно, это невозможно. Я иногда сочиняю в поезде, когда еду на лекции в университет. Просто такая потребность, навязчивое состояние – называйте как хотите. И никакой непринужденности в этом процессе нет. Я иногда часами, а то и целыми днями сижу над одной нотой. А иногда из-под пера выходит сразу целый поток нот, в котором в момент создания мне все очень нравится и продолжает нравиться и по сей день. Работы, которые я считаю своими лучшими, на самом деле писались довольно быстро. Не сказать, что легко, но в этом мире ничего легко не дается.

А какие свои произведения вы считаете лучшими?

Ну, например, «Дуру-дуру»… Какието места в «Английских народных мелодиях» (English Country Tunes) сочинялись довольно быстро. Последняя часть была написана за день. (Думает.) Каждый раз, когда я что-то пишу, мне приходится считаться с тем, что в Англии мою музыку высоко ценят всего несколько человек. Музыкальный истеблишмент как таковой думает, что я какой-то идиот. Поэтому я делаю все возможное, чтобы писать максимально экономно и максимально прямо – мне важно звучать убедительно; иногда, пожалуй, я слишком сильно себя контролирую, потому что чаще всего я работаю для людей, которых я знаю, и с людьми, которым совершенно все равно, что я делаю. Но когда приходится исполнять какие-то, скажем так, «гражданские обязанности», то есть работать с большими коллективами – оркестрами, хорами, на радио или где-то еще, мне приходится постоянно помнить о том, что эти люди считают меня идиотом, и как-то доказывать им, что имеет смысл послушать то, что я делаю. К сожалению, ни к каким результатам это не приводит, так что, наверное, не надо мне так стараться. Вообще, может, следует перестать об этом думать и просто продолжать заниматься тем, чем мне хочется заниматься. Хотя… Не знаю, все равно это неприятное чувство никуда не уходит. В Англии принято гордиться тем, что культура делается для людей. В каком-то весьма своеобразном и несколько извращенном смысле нынешняя Англия похожа на Советский Союз: от художника требуют, чтобы его произведения были понятны любой кухарке. И основные политические партии в Англии – это стало очевидно после катастрофического брекзита – полагают, что вне парламента разумные существа просто не водятся. Они думают, что через людей можно перешагнуть. Это же чистый Советский Союз, вам так не кажется?

Можно и так сказать. В одном из интервью вы рассказывали, что не можете работать сразу над несколькими произведениями. Как вам удается не отвлекаться от этой одной вещи?

Чего я только не делаю! Тут можно провести такое сравнение: вот мы сидим и разговариваем с вами о чем-то одном, но кто-то входит в комнату, прерывает нас и заставляет обсуждать с ним какой-то совершенно другой вопрос. В этот момент я теряю фокус, и когда мы возвращаемся к прежнему разговору, мне приходится заново на него настраиваться. Сочинять музыку, в общем-то, все равно что вести разговор с самим собой или с каким-то неизвестным другим, и этот разговор легко прервать. И я всегда имею это в виду. Или не имею. На самом деле я не знаю, потому что это ведь динамический процесс. Если я сажусь за стол и начинаю работать, и никто при этом меня не прерывает, и все течет как течет без каких-либо разрывов, это тоже в какой-то момент перестает меня устраивать, и я начинаю создавать разрывы в самом материале, потому что мне начинает казаться, что так будет ближе к жизни. То есть мне все время приходится следить за тем, чтобы музыкальная ткань оставалась живой. Бюхнер пишет в своей замечательной повести «Ленц», что главное требование, которому должно отвечать искусство, – у него эти слова между делом роняет Ленц, но я уверен, что это сокровенная мысль самого Бюхнера, – так вот, Ленц говорит, что в произведении искусства для него важнее всего жизнь, Leben. Если в искусстве нет жизни, в нем вообще ничего нет.

И поэтому вам не нравится знать заранее, как закончится ваше произведение? Вам хочется какой-то неожиданности?

Конечно, когда на бумаге появляются ноты, ты как бы идешь за ними и слушаешь, что они тебе предлагают. Но в то же время ты и контроля над ними не теряешь. И чем глубже погружаешься в работу, тем яснее ощущаешь ее потенциал и, как правило, видишь пять-шесть вариантов концовки. Но моя обычная беда в том, что я делаю все возможное, чтобы вообще не заканчивать вещь. Потому что закончить – значит убить ее. Поэтому ближе к концу все мои композиции уходят в область какого-то, что ли, дискомфорта – и просто останавливаются. Как будто я закрыл дверь и вышел, а они там где-то еще продолжают жить. Мне не хочется давать им возможность попрощаться как следует или доводить их до какого-то мощного кульминационного момента, после которого им бы ничего не оставалось, кроме как умереть. Я к таким вещам отношусь с недоверием. Я же сам еще не умер – я, по сути, не знаю, что такое конец! Сочинять концовки – значит попросту лгать!

Меняются ли ваши композиторские стратегии, когда вы пишете вокальные партии на какой-то текст?

Я всегда стараюсь попробовать что-то новое. Начинаю изучать текст, пытаюсь прояснить для себя какие-то простые вещи: скажем, когда происходит то, о чем в тексте говорится, – днем или ночью? Что я чувствую – теплоту или холод, когда я об этом тексте думаю? Мне хочется понять все, что относится к поведению. Сюжет меня не интересует. Если в тексте он есть – отлично, нет – тоже прекрасно. Это меня совершенно не занимает. Когда я кладу текст на музыку, я стараюсь оставить его в покое – пусть он сам делает свою работу. Я не пытаюсь как-то специально подстроиться под его размер или интонацию.

Но бывает же, что вы в процессе создания музыки вставляете что-то новое или даже иногда меняете последовательность материала. Как это соотносится со структурой текста, который вы решили положить на музыку?

Мне было 17 лет, когда я в первый раз услышал Вторую симфонию Малера; и я тогда понял, что Малер не видел проблемы в том, чтобы включать какие-то посторонние вещи в развитие основной темы. Если ему вдруг захотелось услышать как бы из-за кулис звуки духового оркестра, он их туда обязательно впишет. И это связано с текстом, потому что когда ты кладешь текст на музыку, ты не просто стараешься подкрепить музыкой каждое его слово. На самом деле ты над ним размышляешь, поэтому возникает необходимость создать какое-то пространство, внутри которого музыка могла бы это сделать. Соответственно, в любом музыкальном переложении есть моменты, которым никакие слова не соответствуют. Где нет ни солиста, ни каких-либо других голосов и где решаются совсем другие задачи. Если у меня появляется ощущение, что в середину предложения надо вставить какой-то музыкальный фрагмент, у меня на выбор два варианта: либо я убираю голос из этой вставки, предварительно проведя сквозное развертывание этой темы, либо меняю текстовую подложку – могу отойти от первого переложения и, может быть, повторить какие-то слова, которые помогут мне справиться с тем, что я привношу извне. Такой подход к проблеме представляется мне наиболее практичным.

То есть вы меняете компоновку текста так, чтобы он в каждый конкретный момент соответствовал вашим чисто композиторским потребностям?

Именно. А могу и поменять текст. Я часто их сокращаю. Потому что поются тексты дольше, чем произносятся. Поэтому чем короче, тем лучше. Короткие тексты куда более податливы. Если я решил положить текст на музыку, я начинаю выискивать в нем определенные качества. Даже если мы возьмем самые традиционные тексты, на которые написано огромное количество музыки. Скажем, я сделал шесть переложений Magnificat и Nunc dimittis из Евангелия от Луки, и первый текст я считаю абсолютно прекрасным: Мария, беременная волею небес Иисусом, идет навестить свою подругу Елизавету. И эта ее речь совершенно замечательная, просто удивительная! Каждый раз, когда я берусь за этот текст, я обнаруживаю какой-то новый способ показать, с какой радостью эти две женщины ожидают рождения своих детей, потому что все это должно отображаться в музыке. А если ты идешь на то, чтобы написать это для хора, да еще и не один раз, нужно крепко подумать, как сохранить эту радость и взволнованность в музыке. Поэтому я часто прерываю голоса: где-то появляются небольшие органные украшения – в тот момент, где они, может быть, замолчали, чтобы перевести дыхание, а в какой-то момент до них доносится пение птиц за окном… Когда читаешь текст, там всегда есть за что зацепиться. И что прекрасно в таких текстах, как Magnificat или Nunc dimittis, такэто то, что они тебя никак не ограничивают – следовать приходится только общей структуре, и мне это страшно нравится. Magnificat повествует о жизни, рождении и трансценденции, а в Nunc dimittis речь идет о неминуемой смерти и о принятии этой смерти. Поразительное сочетание: вся человеческая жизнь в двух музыкальных отрывках длительностью 10–12 минут.

Получается, что у меня нет какого-то единого подхода к переложению текста на музыку. Каждый новый текст будет ставить новые проблемы. Мне говорили, что я выбираю странные тексты, потому что я часто предпочитаю прозу поэзии, и совсем не потому, что поэзия мне не нравится; у меня много друзей-поэтов, которые были бы рады, если бы я положил их стихи на музыку, но мне кажется, что то, что они делают, совершенно само по себе, без моего вмешательства. То есть я не стал бы писать музыку к тексту, который этой музыки не требует, или к тексту, с которым мы не совпадаем, на который я не могу ответить как равный. В отношении с текстом мне важно равноправие. Мне не хочется становиться рабом поэта, но и господином я тоже быть не желаю. Подчинять себе поэзию – не моя задача. Это очень похоже на человеческие взаимоотношения.

И то же самое с прозой?

Да, абсолютно то же самое. Единственная разница, наверное, в ритме. И в манере речи… Поэты – не все, конечно, но очень многие – предпочитают поэтический язык, то есть, к примеру, они скорее скажут «лазурный», чем «синий». Можно сказать «небо голубое», а можно сказать «небеса окрасились лазурью». Стихи, в которых небеса окрашиваются лазурью, я обычно не люблю, но если бы они мне нравились, я бы строго им следовал и придумал бы, как иначе положить их на музыку, потому что такие вещи требуют особого отношения. В том, как Эшенвалдс работает с текстом, меня приятно поразило, что ему удается оставаться на том же уровне безмятежности или экстаза, что и в тексте. Где текст становится более приземленным, такой же становится и музыка… То есть, по моим понятиям, он прекрасно вчитался в текст и отнесся к нему с глубоким уважением и вниманием. Это замечательная работа.

Как слушатель я могу сказать, что в вашей музыке довольно много «доброй воли». Для современной музыки характерен, скорее, нигилизм, но ваша, как мне кажется, преисполнена оптимизмом. Вы согласитесь с такой оценкой?

Майкл Типпетт говорил, что творческий человек не может не быть оптимистом, потому что он все время все оживляет. Поэтому да, нигилизм – это не мое. Я могу быть мечтательным, могу пребывать в отчаянии, могу переживать по поводу утраченных иллюзий – с этим приходится считаться. И время от времени я разбираюсь с этими вещами в своих работах. Но все это очень далеко от нигилизма.

Однажды вы сравнили Дьёрдя Лигети с Конлоном Нанкарроу. Произведения Нанкарроу, по-вашему, «кипят энергией, в них дышит сама материя человеческой жизни», тогда как поздний Лигети показался вам крайним нигилистом. А мне нравится поздний Лигети.

Ну это мое сугубо личное мнение, связанное исключительно с особенностями моего слухового восприятия. Мне кажется, что «Фортепианные этюды» Лигети начисто лишены всего того, что характерно для Нанкарроу: по большей части смысл их сводится к ритмическим фокусам или, если хотите, приемам – Лигети же страшно интересовало все механическое, разные заводные игрушки и автоматы. Меня все это не интересует; в музее часов и заводных игрушек мне, конечно, тоже может быть весело, но я не стал бы писать об этом музыку. Мне кажется, что тональные силы и каноны, которыми движима музыка Нанкарроу, у Лигети лишены энергии и гармонически неинтересны. Поскольку музыка у Лигети хроматическая, скользящая, все это превращается в какой-то водоворот, затягивающий слушателя вовнутрь, а не в вулкан, выбрасывающий энергию вовне.

Фортепианный и скрипичный концерты Лигети вы бы охарактеризовали так же?

Я не знаю в достаточной мере ни тот, ни другой, поэтому и комментировать бессмысленно. На самом деле музыкальный критик из меня никакой. Я могу говорить как композитор, который вдруг обнаруживает вещи, которые он сам бы никогда не стал делать, и я могу объяснить почему. В качестве музыкальной критики или музыковедческих попыток мои высказывания особенной ценности не имеют – это просто наблюдения. Мне много что в музыке кажется деструктивным и депрессивным. И понятно, что, почувствовав это нутром, я буду пытаться анализировать, почему так происходит, чтобы не допускать таких вещей в собственных сочинениях.

Очень любопытно было бы узнать, что вы понимаете под деструктивной музыкой.

Музыка – искусство публичное. Для того чтобы у нее появился смысл, надо, чтобы кто-то ее услышал. Чтение партитур – это, конечно, прекрасно, но все же в конечном счете музыка должна звучать и взаимодействовать с сознанием человека в какой-то очень специфической временной рамке. Это касается даже импровизаций, это касается даже Джона Кейджа. Что интересно в связи с Кейджем, так это то, что он никогда не переставал думать о времени. На мой взгляд, выбор момента имеет решающее значение. Даже если думать об этом в самом вульгарном смысле – анализируя, например, монологи телевизионных юмористов… Музыкальные события нужно располагать во времени так, чтобы они максимальным образом увлекали и вовлекали слушателей. Произведения, в которых это условие не соблюдается… Да что там говорить, даже в работах, которые я искренне люблю, бывают в этом смысле страшные ляпы. Скажем, почти в самом начале оперы Берга «Лулу» есть персонаж, с которым через десять секунд после его появления на сцене случается сердечный приступ; получается какая-то непреднамеренная шутка, тогда как по смыслу, как мне кажется, эта сцена должна была иметь трагическое и мелодраматическое звучание. Совершенно ужасное временное непопадание со стороны Берга: эффект, которого он достигает, прямо противоположен тому, к которому он стремился. У Арво Пярта есть вещи настолько монотонные, что я не могу внимательно слушать их на протяжении всего их звучания. У Моцарта есть сочинения, где он слишком долго делает одно и то же. Оперы у него не настолько… С другой стороны, фортепианные концерты у него тоже имеют оперное звучание… Когда он думает о том, как на это отреагирует публика, ему чаще всего удается выдать совершенно колдовские фокусы нужного уровня. Но иногда он сам в себе запутывается.

А Шуберт?

У Шуберта в этом отношении вообще проблемы, потому что, во-первых, некоторые вещи у него настолько длинные, что никакого музыкального интереса не хватает, чтобы дослушать их до конца – я, по крайней мере, не могу; а во-вторых, у него есть привычка внезапно переходить в такие гармонические сферы, которых ты от него не ждешь, но при этом и не испытываешь никакого потрясения – просто кажется, что все это звучит как-то неправильно. Мне лично так и не удалось понять, с какой целью он это делал, – и здесь столько же моей вины, сколько и Шуберта. Я просто не знаю, как это понимать. Да я, собственно, и слышал-то Шуберта только благодаря одному очень старому и крайне самовлюбленному пианисту, который всегда выступал на тех же музыкальных вечерах, что и я, и всегда играл там Шуберта.

А мне очень нравится, как Святослав Рихтер подчеркнуто медленно играет первую часть шубертовской сонаты № 21 си-бемоль мажор!

Так это же совершенно другая история! (Смеется.) Рихтер, наверное, единственный пианист из тех, кого я слышал, которому удается сыграть это так, что оно начинает звучать как надо. Соответственно, в огромной мере эта проблема, как мне кажется, связана с традицией исполнения шубертовской музыки. А Рихтер – пианист совершенно гениальный; ему удавалось так сыграть Бетховена, как никому другому не удавалось, – по крайней мере, из тех музыкантов, кого я слышал. Думаю, для этого нужно какое-то особое чутье. Сейчас, когда речь заходит о классической музыке, мы часто забываем – из-за того, что нам доступны сотни разных исполнений, – что для того, чтобы по-настоящему исполнить вещь такого рода, нужен специалист, который будет играть ее как новую. Очень немногие пианисты берут на себя такую ответственность. У Рихтера был в этом смысле особый талант.

Кстати, из его записных книжек видно, что он очень интересовался современной музыкой.

Так это слышно!

Он с огромной симпатией пишет о Ксенакисе: вот, мол, «по-настоящему современная музыка».

Мне кажется, что для своего времени и по советским меркам он был очень смелым исполнителем – речь идет и о том, как он подбирал репертуар, и о том, как он играл. Я очень ценю его исполнение Шуберта, потому что именно в то время я тоже начал увлекаться Шубертом, и мне казалось, что Рихтер уже прочувствовал и показал все эти связи с этим странным миром, с этим тайным миром Шуберта: в его исполнении как раз чувствуется это распознавание – то ли он угадал какие-то вещи в характере Шуберта, то ли это просто сработало его музыкальное воображение. Этого мы никогда не узнаем, если он сам об этом не написал, – надо бы мне найти эту книгу Рихтера.

О каком «тайном мире» Шуберта вы говорите?

Шуберт для меня важен отчасти еще и как для гомосексуала, который рос в то время, когда гомосексуальность была уголовно наказуема, а наказуема она была до 1967 года, мне тогда уже было 23 года: естественно, я искал в истории примеры для подражания. Пренебрежительное отношение ведь сохраняется до сих пор; в музыкальной культуре и по сей день принято не то что исключать, а как бы отделять женщин-композиторов и композиторов-геев. В связи с чем я пытаюсь восстановить баланс, добиться хотя бы какого-то равенства. И скандал, который случился в музыковедении в связи с Шубертом, как раз показал, насколько это разные вещи: быть композитором-гетеросексуалом и быть композитором-гомосексуалом. Говорить о том, что Шуберт точно был гомосексуалом, мы не можем, но плохо уже то, что возможная гомосексуальность Шуберта может как-то сказаться на оценке его творчества. А это ведь началось почти сразу после его смерти, как видно, например, из записок Шумана. Ладно, Шуман – в конце концов, он очень много сделал для издания и популяризации музыки Шуберта, но даже он пишет, что музыка эта чрезмерно «женственна».

Просветите меня, пожалуйста, на предмет «музыковедческого скандала» вокруг Шуберта. В чем его суть?

Из писем Шуберта – или из его дневников, каких-то записей или чего-то такого – следует, что у него были сексуальные отношения с людьми, которых он называет только по имени: Альбертина и Кларисса. И вроде бы это женские имена, но есть такая возможность, что… Дело в том, что в шубертовском музыкальном окружении было сразу несколько человек, о которых достоверно известно, что они гомосексуалы. А в этой среде имена Альбертина и Кларисса могли относиться и к молодым людям. То есть вполне возможно, что когда он пишет об Альбертине, он имеет в виду молодого человека. Известно также, что в своих песнях Шуберт… Об этом много пишет Крамер: как он выбирает тексты и как кладет их на музыку, раскрывая их возможный гомосексуальный подтекст. Был ли Шуберт гомосексуалом, не должно иметь ни малейшего значения, однако шум, который вокруг всего этого поднялся, свидетельствует, что в жизни и музыке Шуберта происходило много всего такого, о чем мы раньше не подозревали.

Но вернемся к фортепианному исполнительству. Вы говорили мне по поводу моего вчерашнего выступления (и другие люди говорили мне то же самое), что, во-первых, инструмент у меня разговаривает и, во-вторых, что я создаю много цвета. Композиторы, с которыми я часто работаю (Крис Ньюман, например), говорят, что в моей игре им нравится то, что я как человек не преграждаю дорогу музыке. Именно эти качества я вижу у Рихтера. Когда Рихтер играл Шуберта или Бетховена, он не вставал им поперек дороги: сам Рихтер исчезал, он в буквальном смысле превращался в этих композиторов – можно сказать, что он сочинял эту музыку для слушателей прямо на месте. Это было странно и необъяснимо. Ты забывал, что все это делается на рояле. На месте рояля могло быть все что угодно.

Тогда как вы относитесь к Гленну Гульду? В силу своеобразия его исполнительской манеры его часто обвиняли в том, что он играет не Баха или Бетховена, а скорее самого себя.

Гленн Гульд меня тоже восхищает, но его игра замечательна своей особой техникой. Она чрезвычайно артикулирована… Я лично воспринимаю ее скорее как нечто неполное, чем как что-то единое и завершенное. Восхищение мое не знает границ, но все же здесь речь идет скорее о фортепиано, чем о музыке. И Рихтер, и Гульд, вероятно, оба были эгоистами, но когда эгоистами являются разные люди, ты все равно выбираешь того, кто способен больше тебе рассказать. У меня такое чувство, что Рихтер может многое рассказать мне о музыке, тогда как Гульд обнажает некоторую механическую суть вещей. Взять хотя бы «Гольдберг-вариации», вещь саму по себе поразительную. То, что их можно сыграть так быстро, естественно, восхищает, но можно ли сказать, что они от этого начинают значить нечто большее? Мне кажется, что они теряют в своей значимости, потому что ты постоянно следишь за тем, как он это делает, – ты прекращаешь вслушиваться в философскую, эмоциональную, психологическую глубину музыки. А ведь это важнее всего. В хорошем исполнении должно открываться больше, чем можно прочитать в партитуре: исполнительство не сводится к тому, что ты берешь верные ноты в нужном ритме; чтобы установилась какая-то связь с тайной этой музыки, требуется что-то еще.

Не так давно я был на совершенно замечательном концерте французского квартета Quatuor Ébène. Он исполнял поздний квартет Бетховена, № 12, причем играл его в довольно эксцентричной манере, но мне это исполнение показалось выдающимся.

Поздние квартеты Бетховена не назовешь произведениями, которые создал нормальный человек. И если ты попытаешься их сыграть так, чтобы они звучали обычным, нейтральным образом, тебя обязательно будет ждать провал. По меньшей мере мне так кажется. Потому что если ты их не понимаешь таким образом и не пытаешься таким образом их передать, ты упустишь нечто весьма существенное в самой музыке, которая выходит далеко-далеко за рамки чего бы то ни было нормального. Если исполнение было всего лишь эксцентричным, то это интересно, но это ненадолго. Эксцентрично многие играют – и Бетховена, и Шуберта, да все что угодно. Меня тоже играли эксцентрично, но это, сказать честно, больше говорило об исполнителе и его предпочтениях, чем о том, что я вкладывал в свою музыку. И в музыковедении есть течение, которое такие вещи одобряет, потому что любой текст допускает бесконечное количество разных толкований. Но мне все равно кажется, что в первую очередь следует обращать внимание на то, что имел в виду композитор, и смотреть, какие у него были предпочтения; текст нужно уважать, даже если в каком-то смысле он всегда остается для исполнителя tabula rasa.

У многих ваших сочинений довольно своеобразные названия. Откуда вы их берете?

Я заметил, что мои друзья-поэты ведут записные книжки, в которых просто фиксируют какие-то слова и выражения, никак не связанные ни с каким отдельным стихотворением. И я тоже стал составлять списки возможных названий на последней странице ежедневника. Где-то это цитаты из стихотворений, где-то – газетные заголовки, где-то – просто фраза, которая попалась мне в книжном магазине: вот мы с вами здесь сидим, вокруг много книг, и какое-то название может показаться мне подходящим; из граффити тоже многое можно почерпнуть. Иногда эти названия как-то связаны с источником, из которого рождается музыка: скажем, «Грешник, не пропусти эту жатву» – это на самом деле название афроамериканского духовного гимна, на котором построена одна из моих фортепианных композиций. «Переложения из Верди» – название самоочевидное. Разница между «Аранжировками из Гершвина» и «Переложениями из Верди» – это как бы классовая разница для фортепианных вещей, основанных на чужом материале. «Аранжировка» – это термин из мира музыкальной коммерции, тогда как «переложение» – вещь некоммерческая, это слово отсылает к более высокому в эстетическом смысле миру музыкальных салонов XIX века. Там такие вещи называли не аранжировками, а переложениями. Часто в названиях присутствует элемент сатиры. Или иронии. Но ни одно из них не оторвано от реальности, они все непосредственно связаны с произведением.

Ваше творчество связывают с таким направлением, как «новая сложность», хотя я слышал, что сами вы относитесь к этому скептически.

Мой скепсис связан исключительно с практикой расклеивания ярлыков. Я скептически настроен к таким словам, как «классицизм», «романтизм», «модерн», «постмодерн», «минимализм», «сложность». Все они предполагают определенный опыт прочтения произведений, с которым я могу быть совершенно не согласен. Скажем, классик Моцарт довольно часто бывает сверхромантичным, а у Гайдна или Хильдегарды Бингенской довольно много минимализма. То есть ярлыки всегда должны сопровождаться оговорками. Если бы мне сказали, что я должен написать нечто, что заставило бы этот ярлык работать так, как работают большие коммерческие бренды, я бы этому воспротивился. Мне не хотелось бы ограничивать себя таким образом. Меня вполне устраивает такое положение, при котором я могу сказать, что иногда моя музыка действительно сложная, но ведь порой она бывает и очень простой, а порой и минималистической; иногда она классическая, иногда романтическая, а иногда укоренена в фольклоре. Есть масса других факторов, от которых все это зависит. Передо мной не стоит задача писать именно сложную музыку. Бывает, что она действительно получается сложная, но это зависит от конкретных задач, которые ставит передо мной эта конкретная вещь. Я постоянно вижу вокруг себя некую сложность. Вот мы с вами сидим в книжном магазине в окружении книг, карт, DVD; на улице играет поп-музыка, мимо проходят люди, они разговаривают о чем-то своем, плюс в этом торговом комплексе довольно много разных этажей… Мы же употребляем слово «комплекс» без всяких комплексов. Но у музыкальных критиков, стоит им заговорить о сложности (complexity) в музыке, тут же возникают какие-то комплексы.

Да.

По правде говоря, Моцарт написал гораздо больше нот, чем я, и текстуально он порой куда сложнее и насыщеннее, чем все, что я делаю. У Листа тоже часто очень насыщенная музыка, хотя в эмоциональном смысле не обязательно сложная. Впрочем, иногда и в этом смысле. Но ведь эти вещи касаются не только музыки – то же самое можно сказать и о живописи, о визуальных искусствах. Если вы посмотрите на разницу между ранними рисунками Дэвида Хокни (перо, тушь) и его более поздними работами (холст, масло или в любом случае нечто более основательное, чем тушь), то рисунки покажутся вам более тонкими, если воспользоваться прилагательным, которое вы употребили вчера после моего выступления и которым я был очень польщен, – так вот, рисунки могут показаться более тонкими, более детальными, более нервными, более активными, чем эти огромные цветовые пятна. Но вглядитесь еще раз в живописные работы Хокни: утверждать, что они проще, чем его же рисунки, значит нести околесицу. Потому что сложность и простота соотносятся с тем, о чем на самом деле идет речь. Ведем ли мы разговор о простых вещах? Картину Барнетта Ньюмана, на которой будет одноцветный фон и одна-единственная полоса, простой не назовешь.

В юности, когда я страшно интересовался всем, что было связано с «новой сложностью», меня очень вдохновило ваше отношение к «сложной» нотации. В одном из интервью вы заявили: «Самое важное – это все равно звук. Можно многое понять, исследуя “психологию” нотной записи: как композитор старается повлиять на восприятие будущих исполнителей, с какой длительностью он будет работать – с половинными или с шестьдесят четвертыми? Насколько детализирована запись? Насколько ясно ты представляешь себе звук на основе этой записи? Нотная запись всегда отражает выбор, степень точности, соотношение реального и нереального». И дальше вы говорите, что лучше всего пояснить это на примере Моне, который пытался писать свет, но говорил, что сделать это невероятно сложно, потому что свет все время меняется и кисть не успевает схватить эти изменения. В итоге Моне отказывается от попыток зафиксировать свет, примиряется с неудачей и разочарованием и находит другие средства выражения, которые, наверное, передают и само это разочарование.

Я стараюсь быть аккуратным и не допускать грязи, когда играю сложные ритмы. Причем сложность может возникать по самым разным причинам. В музыкальном смысле это очень древняя идея. Ритмическую сложность можно обнаружить в средневековой музыке, в Ars subtilior, – у Жоскена Депре полно всего сложного. Особенно это касается английской музыки: Данстейбл, да и вся Итонская хоровая книга демонстрируют такое богатство ритмов и такую ритмическую сложность, на какие я просто не способен. Подумайте сами: мотет на 19 отдельных голосов (не говоря уже о мотете на 40 голосов – такой есть у Таллиса, называется Spem in alium) гораздо сложнее и насыщеннее, чем что-либо из написанного мною.

Я лично задумался о сложных ритмах с подачи Сати и еще, может быть, Шопена – композиторов, выдвинувших идею нерегулярного ритмического движения. Я обнаружил похожие вещи у Чарлза Айвза – если вы посмотрите на вторую часть его Четвертой симфонии, некоторые страницы сонаты Concord, которую я знал лет с 12… Айвз пытался показать, что в природе масса вещей происходит параллельно и что когда два человека одновременно идут по улице, они идут в разных ритмах. И когда по небу плывут облака, пролетают птицы, когда его бороздят самолеты, когда случаются землетрясения и падают дома – все это не происходит в одном и том же темпе и в одном и том же ритме. Хорошо, классицизм, возможно, говорит о другом – об упорядоченности нашего универсума, но мы ведь уже не настолько наивны, мы знаем, что приручить природу невозможно. И мне приходится писать музыку, которая говорит правду о мире, в котором я живу. И в этом мире движения не происходят ритмично и в унисон.

Как вы относитесь к новой простоте, новой духовности?

Вопрос о духовности сам по себе довольно интересен. Потому что Англия считает саму себя обществом раздуховленным, деспиритуализированным. Очень небольшой процент населения ходит в церковь. И даже когда люди туда идут, они делают это скорее из каких-то политических соображений или в связи с событиями в королевской семье – словом, идут молиться за упокой души принцессы Дианы или за что-то еще такое же. И это будет их единственный визит в церковь за 10 лет. Я, со своей стороны, духовность признаю и принимаю. Я хожу в церковь, она мне помогает. Указывает мне мое место. Не в том смысле, в каком господин указывает рабу его место, а просто в смысле места, которое я занимаю в этой вселенной. И я думаю, это помогает мне уловить какое-то таинственное величие древних текстов, получить какой-то опыт религиозной трансценденции и визионерства… Потому что у художника и шамана есть что-то общее. Может быть, чтобы выразить это, нужен какой-то особый словарь, а может быть, и нет. Даже если мы посмотрим на XIX век, то «Маленькая торжественная месса» Россини всегда шокировала слушателей, потому что точно такую же музыку он писал и для своих опер. За то же самое критиковали и Моцарта. Но почему для церкви нужно писать как-то иначе, чем для оперного театра? Она ведь ничуть не менее реальна. И если цель состоит в том, чтобы эту ее реальность продемонстрировать, значит все в порядке. Но у меня складывается ощущение, что вот эта новая духовность пытается поставить художника на место священника, что мне представляется недопустимым. Кроме того, новая духовность предполагает, что для каких-то духовных моментов нужна особая музыка, отличная от всего остального. Это полезно, когда тебе нужно быстро ввести какой-то символизм, потому что когда ты играешь четырехчастный хорал, любой начинает думать о церкви. Но это же как-то дешево, верно? Несколько вульгарно. И еще одна вещь: в Англии мне крайне редко случается работать с профессиональными ансамблями и хорами, крайне редко. Может быть, раз в три года. А если речь идет об оркестре, то и того реже: раз в 10 лет. В основном я работаю с любителями, сам я живу в маленьком городке, в церковном хоре у нас всего восемь голосов. Поэтому если я буду писать музыку той же плотности, что и в «Английских народных мелодиях», ее просто некому будет исполнять. Поэтому если я хочу быть полезным своей церкви и писать что-то подходящее для нее, я должен идти на какие-то уступки, должен мыслить практически. Естественно, в музыкальном смысле я буду делать все, что в моих силах, но с этими ограничениями тоже приходится считаться. Если бы я писал религиозную музыку для ансамбля ранга BBC Singers или хотя бы для полупрофессионального хора, я писал бы иначе. Когда-то я и писал иначе. То есть это связано с реальностью музыкального исполнительства, а не с какими-то моими стилистическими устремлениями. Мне не кажется, что я чем-то жертвую; когда я работаю для церкви, я не ощущаю себя эмигрантом, которому все время приходится говорить на иностранном языке. Просто это совершенно иные обстоятельства, вот и все. Мышление сохраняет ту же сложность, что и в «Английских народных мелодиях», но сама музыкальная текстура становится проще.

В музыке вам главным образом интересна «линия» – в частности, то, как она проявляет себя в народной музыке и опере XIX века. Рассуждая о линиях, вы как-то сказали, что при всей своей чувствительности к цвету, живописи вы все-таки предпочитаете графику. Соответственно, в собственных сочинениях вы работаете скорее над ощущением линии, чем над цветом и фактурой. Как вы думаете, эта графичность мышления просто часть вашей природы?

Просто чтобы закончить наш разговор о сложности: само это слово я, пожалуй, употребил один-единственный раз – в разговоре с Брайаном Фёрнихоу. Мы были с ним во Франции, слушали репетицию сорокаголосого мотета Таллиса, а потом какие-то вещи Джона Шепарда, поэтому что для него, что для меня сам термин «сложность» неотделим от английской музыки раннего и среднего Возрождения, и я думаю, что в каком-то смысле мы оба ее рассматриваем как некий прецедент по отношению к тому, что мы сами пишем. А с вопросом вашим это связано так, что эта музыка, конечно же, абсолютно линейная – в ней множество голосов.

Но у меня лично линия ассоциируется с моими художественными занятиями. В школе я много рисовал, причем всему прочему предпочитал работу в той же технике, что и мой отец: помимо того, что он был фотографом, у него было архитектурно-топографическое образование, в связи с чем ему приходилось делать очень детальные рисунки строительных площадок, и он научил меня работать тонким стальным «вороньим» пером. Моя любимая история, связанная с этим пером, произошла много лет спустя: в какой-то момент выяснилось, что этими вороньими перьями в Лондоне пользовались только два человека – знаменитый карикатурист Джеральд Скарф и я. Компания, которая их производила, закрывалась, потому что невозможно продолжать производить продукт, потребность в котором испытывают двое. И владелец магазина, торговавшего этими вороньими перьями, на прощание подарил мне и Скарфу по 500 перьев со словами: «Прошу прощения, ребята, но линия кончилась». Словом, в искусстве я предпочитал рисунок пером и тушью всему остальному. Да и сейчас я больше всего люблю выставки графики: рисунки, гравюры, репродукции – все, где обнаруживается линия. По цвету я совсем не скучаю, потому что, как мне кажется, цвет – или тембр, как его называют в музыке, – можно передать посредством формы.

В чем, по-вашему, разница между линией и мелодией?

Мелодия короче и, наверное, лучше запоминается. Если взглянуть на народные песни, то обнаружится, что большинство мелодий примерно в четыре такта длиной. Линия может развиваться на протяжении 32 тактов, и это еще не конец. Другое дыхание, да? Кроме того, мелодии, я думаю, должны быть в известной мере репетитивными. И не то чтобы линия была чем-то более изощренным, нет. Наверное, разница здесь такая же, как между прозой и поэзией – в стихах фигурируют обычно куда более короткие строки. Что и отличает поэзию от прозы в ритмическом смысле. Меня, как мне кажется, больше интересует проза. Недавно я сделал цикл по просьбе одной певицы – ей хотелось исполнить очень длинный цикл песен, и я начал искать нужного автора – такого, с которым было бы интересно работать, и, может быть, слегка проблематичного автора. Я выбрал Ганса Христиана Андерсена. Он был видным представителем интеллектуальной элиты Копенгагена середины XIX века, писал очень интересные травелоги, с точки зрения событийности проза у него великолепно организована. А в поэзии на удивление много жалости к самому себе – она вызывает какое-то ощущение дискомфорта. И я решил взять самые разнообразные проявления Ганса Христиана Андерсена. Включил и прозу, и поэзию, и певица у меня не только пела, но и говорила. Раньше я такого никогда не делал. На протяжении всей работы я испытывал какую-то неловкость. Но в итоге звучит интересно. Словом, преодолел еще одну границу.

Кто-то из критиков назвал вас – и совершенно справедливо, на мой взгляд – «джазером», имея в виду, что настоящий джазовый музыкант открыт любой музыке, лишен догматизма и готов сочетать в своих «ассамбляжах» даже несочетаемые элементы. Но вот что интересно: в каком-то из интервью вы рассказывали, что в студенческие годы вас высмеивали за то, что вам нравился Чайковский и что вы готовы были выступать в защиту таких композиторов, как Чайковский, Беллини и Верди, которые тогда – да, наверное, и сейчас – у модернистов были не в фаворе.

У меня есть такая черта: я всегда буду защищать слабого и обиженного. В университетах на занятиях по историимузыки всегда возникает этот спор: кто был по-настоящему великий оперный композитор – Верди или Вагнер. Музыковедение чаще всего берет сторону Вагнера. Поэтому, даже не раздумывая, так это или не так, я стал гораздо больше интересоваться Верди – лет в 18–19. Я послушал все оперы, какие можно было послушать, и в итоге настолько сжился с Верди, что его мир казался мне гораздо более привлекательным и близким к моему собственному мироощущению, чем все то, что можно было найти у Вагнера. В тот период я работал аккомпаниатором в балетной школе, а это работа довольно специфическая: приходится целыми днями играть псевдо-Чайковского, псевдо-Глазунова, даже какие-то фрагменты из Минкуса… А потом вечером бежать послушать Булеза, который чем-то там дирижирует, или экспериментальные вещи Корнелиуса Кардью. И тут что-то начало потихоньку до меня доходить, я стал думать: что вообще происходит? С одной стороны, тебе нравится Чайковский, а с другой стороны – Кардью, и при этом от тебя ждут, что ты будешь писать как Штокхаузен или Веберн. А мне не особенно-то хотелось писать как Штокхаузен и Веберн, но и на манер Чайковского тоже не хотелось. А объединить их вместе мне не удавалось. Решение нашлось совершенно случайно. Я разговаривал с американским композитором Элиотом Шварцем, и он сказал: «А почему бы тебе не объединить их всех в собственной музыке?» И тут я понял, что это же ничем не отличается от того, что делали в живописи Хокни и Раушенберг. До этого я не понимал, насколько мощным средством сопоставления является коллаж. Я должен был осознать, что ничего декоративного в нем нет, что коллаж – это и есть реальность.

Какие художники и композиторы оказали на вас наибольшее влияние?

Если говорить об очевидных источниках моего сочинительства, то это Айвз, Сати, Барток, Ксенакис… Влияние Булеза было, наверное, не таким сильным, хотя в студенческие годы я им увлекался. Но самое глубокое воздействие – на уровне устройства самого мышления – на меня оказало творчество художников: абстрактных экспрессионистов, Барнетта Ньюмена и, главное, Роберьта Раушенберга. И Раушенберг, и Дэвид Хокни выставлялись в Лондоне – я как раз тогда заканчивал школу и переходил в музыкальный колледж. Они поразили меня до глубины души. Это связано с расположением различных вещей на полотне. А у Раушенберга – в ассамбляжах. Там важно, как самые разные, совершенно никак не связанные между собой вещи начинают друг с другом взаимодействовать. То же самое происходит и у Хокни. Использование коллажной техники, использование множества самых разных элементов: это ведь не только живопись, но сразу и живопись, и рисунок, и коллаж, и все это существует вместе. И ведь на самом деле все это можно возвести к художникам вроде Дега: он умел оставить половину холста пустой, а другую половину заполнить красками. Кроме того, мне очень нравилось, как Хокни и Раушенберг восприняли влияние фотографии. Они оба использовали фотографию в своем творчестве, да и сами фотографировали. Раушенберг много занимался шелкографией – как и мой отец.

Где-то вы сказали, что режиссеры гораздо больше понимают в том, что они говорят, чем композиторы. Экспериментальный кинематограф тоже оказал на вас большое влияние. Как именно?

Да, не менее глубокое (а может, даже и более глубокое) влияние на меня оказал киномонтаж. И здесь начинать можно с Эйзенштейна, а потом переходить к американскому андеграунду – к таким режиссерам, как Энди Уорхол, Джек Смит и, главное, Стэн Брэкидж и Грегори Маркопулос. И ведь их работы до сих пор широко не показывают, хотя есть антология фильмов Брэкиджа. Это совершенно выдающиеся вещи. Какие-то свои картины Брэкидж раскрашивал вручную, монтажные стыки всегда видно, зритель ни на минуту не забывает, что режиссер в буквальном смысле резал пленку. Это кино оказало огромное влияние на европейских режиссеров. Среди которых меня интересует Годар, интересует Пазолини. Они умеют донести до тебя мысль, что то, что ты смотришь, – это кино, а не имитация реальности.

Последний вопрос. Назовите самую важную вещь, которую вы в своей жизни поняли.

Только одну? То, что жизнь чудовищно недооценена. Наверное, к этой мысли нельзя прийти, пока тебе не исполнится лет 60. Мне было 54, когда врачи сказали, что жить мне осталось три месяца. И что единственный способ прожить дольше – это сделать операцию на открытом сердце. Но это было рискованно, могло и не получиться. Мне повезло, операцию я пережил, и она полностью изменила мое отношение к жизни, потому что тогда я начал понимать, что завтра может и не наступить. Теперь я ценю жизнь гораздо больше, чем ценил ее в 20, 30 или в 40 лет. Я тогда вообще об этом не думал. Не знаю, сказывается ли это на музыке, которую я пишу, – она-то по-прежнему отчаянная и безрассудная! (Смеется.)