Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Сегодня, когда художник Бахчанян вместе с поэтом Бродским и прозаиком Довлатовым входит в триумвират русской Америки, можно поделиться одной странностью. Кумир застолья, на которого приглашали гостей, непревзойденный мастер каламбура, гений импровизированной остроты, Вагрич немел у микрофона. Я не понимал, откуда это бралось, но примирился и приспособился, записав полдюжины бесед с Вагричем на «Радио Свобода», поэтому и знаю, как это было непросто.

Тем важнее прочесть это интервью, которое сохраняет все – и доверительную интонацию, и откровенные, напрочь лишенные рисовки высказывания, и законную гордость за приоритет («соц-арт до соц-арта»), и сюрреалистические эпизоды из прошлого, которые кажутся вымыслом, но не являются им. Вагрич – на удивление в нашей среде – всегда обходился без выдумки. Я проверял: самые невероятные истории были абсолютно правдивыми, о чем свидетельствовали участники. Похоже, что ему не нужно было привирать, ибо действительность послушно сворачивалась вокруг него, принимая фантастические очертания и привечая психов, чудаков и дуриков. Гуляя с ним по Нью-Йорку, я заранее знал, что хоть один из них к Вагричу обязательно прицепится. Однажды его узнал на Бродвее веселый толстяк, который представился художником Крамским – правда, Матвеем. Он спросил, сколько стоит реклама в журнале, который мы тогда издавали. «Сто долларов», – наугад сказал Бахчанян. «Никаких проблем», – обрадовался художник, достал из кармана доллар и пририсовал фломастером два нуля. Вагрич, в отличие от меня, нисколько не удивился.

Теперь, задним числом, мне кажется, что мистическим образом реальность подчинялась непрестанному художественному напору. Вагрич ведь никогда и ничем не интересовался, кроме искусства. К нему сводился любой разговор, и любая прогулка включала визит в галереи современных мастеров, в которых Бахчанян видел соратников. Однажды в Сохо он указал на диковинного прохожего, одетого не по сезону, да и не по широте – в огромной белой шубе. «Гроссмейстер граффити», – объяснил Вагрич и пошел обниматься со знаменитым тогда в Нью-Йорке Китом Харингом.

Читая тут его рассказы о харьковской жизни, я мучаюсь оттого, что не записывал эти чудные анекдоты еще тогда, когда Вагрич ими щедро делился. Чего стоит история про заводской дриппинг, когда Бахчанян, чудом увидав работы Джексона Поллока, раздал рабочим дырявые ведра с краской и попросил их побегать по линолеуму цеха…

Дело, наверное, в том, что Бахчанян был самым свободным человеком, которого я встречал, и всем еще предстоит узнать, чего это стоит, что дает и как нам повезло, что он жил среди нас.

Александр Генис

Это правда, что вы придумали псевдоним для Эдуарда Лимонова?

Ну, было немножко. В Харькове у Эдика уже были амбиции. А по фамилии он был Савенко. Это не годилось, с такой фамилией нельзя было стать великим советским поэтом. Во-первых, фамилия украинская. И вот он говорит: «Что же делать?» Я говорю: «Псевдоним нужен». А он был худой, бледный, лицо желтое. Я говорю: «О! Лимонов!» Ему понравилось, мы вышли на улицу, встретили моего знакомого художника, который Эдика не знал. Я говорю: «Знакомься, поэт Эдуард Лимонов». С этого все и началось. Так было когда-то, когда Бурлюк представлял Маяковского. Он говорил: «Великий русский поэт Маяковский». Маяковского никто еще не знал, и Маяковскому ничего другого не оставалось, как стать великим русским поэтом. И вот Лимонова тоже, наверное, подстегнуло. Он очень самолюбивый. Правда, все, что связано с его возвращением в Москву, вся эта политическая карьера мне ужасно не нравится. Жалко, что так произошло. Ведь он талантливый человек, блестящий поэт. И проза Эдички – все было здесь, на наших глазах. Практически все, что написано в «Эдичке», – правда, включая гомосексуальный акт с негром в Централ-парке. Это дневник. Когда Лена от него ушла – его прекрасная Лена, из-за которой Троянская война началась, Эдик ведь тоже написал, что «у нас война нешуточная из-за пизды Елены», – он действительно с ума сходил. Однажды он мне позвонил рано утром, было лето, жарко, и говорит: «Вагрич, нужно встретиться». Я говорю: «Срочно, что ли?» Он говорит, что не может по телефону. А в это время еще не было никакой гласности, он начал писать стихи и посылать в советские журналы. В «Новый мир», «Юность», и стихи антиамериканские. Он уже стал ненавидеть Америку, потому что Америка отняла у него Елену. Я спрашиваю: «Ты что, в советское консульство ходил?» Он говорит: «Хуже». Я подумал: что может быть еще хуже? Короче, мы встретились у Централ-парка, и он мне рассказал эту всю историю с негром. Я спрашиваю: «А почему ты это сделал?» Он говорит: «Я хотел узнать, что чувствует Лена, когда ее ебут».

Я слышал, что вы каждый день фотографируете себя.

Нет, это было два года. Жена меня снимала каждый день. У меня была такая идея. Я говорю: «Ира, ты моложе меня, последний кадр будет в гробу». Ей, кажется, не очень это понравилось. И странная вещь, прошло ровно два года, мы отдали очередную пленку в мастерскую, они проявили, но она была вся черная. Мистика. Никогда такого не было – ни до, ни после. И я понял, что это знак, нужно остановиться. Нечего.

А вот здесь у меня каждый день выставка одной работы, вот уже десять лет. В самих работах никакого смысла нет: полная анархия, полная свобода – как хочу, так и делаю, не думая о том, что я сделал вчера, что делаю сегодня, а что будет завтра.

Вы как-то похожи сразу и на Хрущева, и на Пикассо…

О, и еще на Сахарова. С Пикассо много было историй. Дело в том, что у меня есть такая полосатая кофта и еще я летом хожу в шортах. Только потом я понял: есть такая фотография, где Пикассо на пляже, он там в полосатой куртке, в коротких штанах, и когда у меня волос было еще немножко больше, тогда действительно было жуткое сходство. Однажды рано утром гуляем в Централ-парке, где-то в семь-восемь утра, никого нет, бежит какой-то джогер и издали мне машет. Я посмотрел: никого вроде бы нет. А он бежит навстречу. Я подумал: наверно, какой-то ку-ку. Он пробегает и кричит: «Хай, Пикассо!» И дальше побежал. Второй раз мы вечером с Ирой пошли погулять и зашли в один ночной магазин. Я ждал на улице. Выходит какой-то мужик из магазина – ну, простой мужик, не в пенсне, не интеллигентный, какой-то обычный человек – и говорит: «I don’t believe it! Пикассо воскрес!» А тут проходит какая-то тетенька с сумками и говорит: «Yes. Yes, Picasso». Но это еще не все. Есть такой кинодокументалист Андрей Загданский, он делал как-то здесь минутные фильмы о всяких художниках и поэтах для местного телевидения. И я сказал: «Я дома не хочу сниматься, пошли в парк». Взял с собой несколько картинок. Сижу на скамейке, он с оператором стоит на дороге, по которой туристов возят в каретах с лошадями. Они спиной к дороге, я – лицом. Они проезжают, я что-то им говорю, и вдруг ямщик опять кричит: «Hi, Picasso!» Я уже хотел придумать какую-то легенду, что я незаконнорожденный сын Пикассо, но не смог ничего придумать. Вы знаете, я родился в Харькове в 1938 году, а Харьков, по-моему, в 1936 году был столицей Украины. И там проходил съезд всемирной интеллигенции. Пикассо там не было, но были Арагон, Бретон, весь левый свет. Если бы Пикассо там был, я мог бы… А так ничего не получается, и моя мама тоже не ездила в Париж.

Кто самый знаменитый человек, с которым вы встречались?

Как-то я случайно зашел в галерею «Пейс» на 57-й улице, там было открытие выставки, вернисаж Джима Дайна, одного из основателей поп-арта. Я подошел к нему с открыткой и попросил на ней расписаться. Ну, он расписался, спросил, откуда я. Я как-то объяснил, вышел на улицу, иду пешком, сворачиваю на 5-ю с Мэдисон-авеню, там разные галереи. А между Мэдисон- и Парк-авеню такие маленькие красивые домики. Смотрю: навстречу идет Капоте с двумя амбалами. Видно, любовники или просто охранники. И опять – у меня бывают периоды, когда я наглею, – я извинился, поздоровался, объяснил, что я русский художник, что он как писатель мне очень нравится, что я читал его по-русски. Ему это жутко понравилось, и он этим своим амбалам говорит: «Вот видите, меня в России знают!» Там в то время была напечатана только книга «Хладнокровное убийство». И он подписался на той же открытке, где Джим Дайн. И вот я иду дальше, а мне навстречу идут Вуди Аллен и Дик Каветт, известный интервьюер, – очевидно, готовят интервью. Ну, тут я уже не смог подойти. Это все в течение получаса. И дальше, уже сворачивая на нашу улицу, на 82-й я встречаю Луизу Невельсон, она еще была жива, известная скульпторша, модернистка, она сама уроженка Киева.

Каким вам после Харькова показался Нью-Йорк?

Ну, после Харькова я еще семь лет жил в Москве. Но я знаю харьковчан, которые приехали из Харькова прямо в Нью-Йорк. Но сейчас уже хочется что-нибудь потише. Я вот сейчас с удовольствием пожил бы в Харькове. В Харькове я списывался с Шагалом. Как-то я с одним приятелем пошел на базар, он собирал почтовые открытки, и я вместе с ним эти открытки смотрел. Вдруг смотрю: дореволюционная красивая открытка, на ней написано «Витебск». И очень хорошо сохранившаяся. Это уже был какой-то 1964 год. А я любил Шагала и люблю до сих пор, и я вспомнил, что Шагал родом из Витебска. У меня сразу созрел план. Я купил эту открытку, на которой был изображен вид города Витебска, центральная улица. Тогда я попросил знакомого Поля Шемета, который в совершенстве владел французским, написать письмо. В Харькове продавалась газета Les Lettres Françaises, которую редактировал Арагон. Арагон был коммунистом, поэтому газета продавалась. Газета была левой, но не была коммунистической, не L’Humanité, короче говоря. И Поль каждую неделю покупал эту газету и знакомил нас с культурной жизнью Парижа. Я попросил Поля написать письмо на имя Арагона и спросить адрес Шагала. Ответ пришел не от Арагона, а от кого-то из редакции. Нам прислали два адреса Шагала – парижский и какого-то города, где он жил летом. И я пишу на этой витебской открытке: «Дорогой Марк Захарович, поздравляю с днем рождения». И послал с уведомлением. И потом это уведомление я уже получил с подписью Шагала. Наш почтовый ящик даже не открывался, я просто так вынимал почту. И тут я обалдел: я понял, что он получил мою карточку.

Я хотел бы задать вопрос, который вам в 1964 году уже задавал некто Кочубиевский О. Я., начальник планово-экономического отдела: «Кому вы служите своим искусством, Бахчанян?»

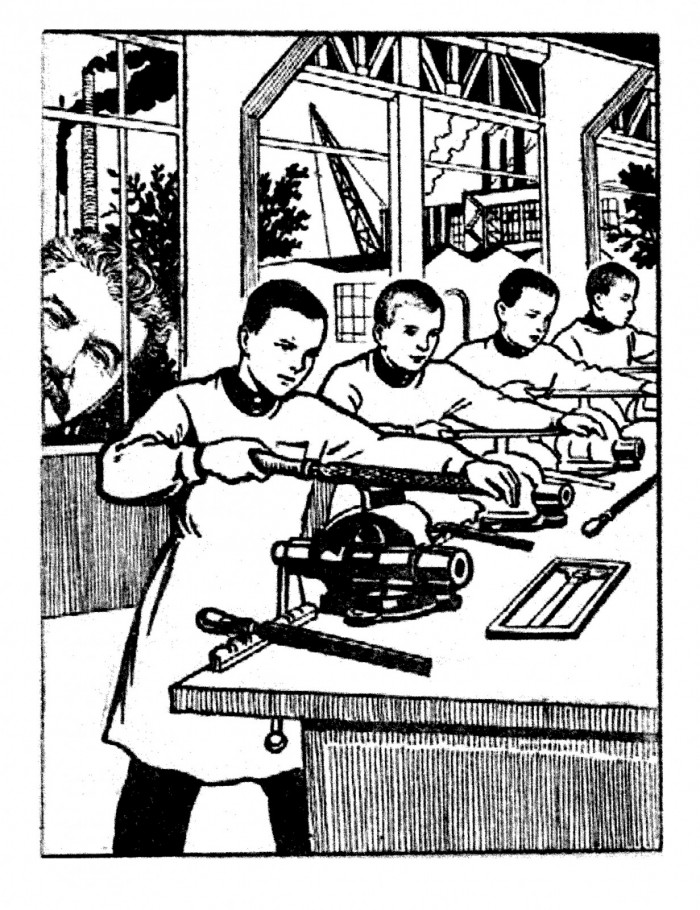

Откуда вы это взяли? Да, была такая история. Это был товарищеский суд на заводе «Поршень». Потрясающий спектакль. Если бы этот суд был в Москве или в Ленинграде, я, конечно, был бы более знаменитым. В Харькове этот суд прошел незаметно. Единственное, что главная харьковская газета посвятила этому целый подвал. Статья называлась «В поисках поклонников». Жаль только, никто не фотографировал. Так вот, тот самый Поль познакомил меня с неким Жан-Полем Кринню – я помню фамилию, он преподавал по обмену в Харькове французский язык в университете. Поль сказал, что Жан-Поль будет мне привозить журналы из Франции. И действительно, он дал мне пачку журналов, с которыми я опять-таки уже отдельно попал в КГБ, когда мы с друзьями, подвыпив, ехали в такси. У меня были с собой эти журналы, и один мой друг начал хвастаться водителю такси: «Видишь, карикатура на Хрущева». Этот таксист нас вез куда-то за город купаться. И тут минут через сорок на пляже вдруг появляются люди в шляпах, известной конфигурации. Я говорю: «Ну, Гена, это за нами пришли». И действительно, пришли два амбала, прямо к нам. Тот самый таксист, сука, их привез – он еще на нас вот так показал. Короче, нас забрали. Это была моя первая встреча с КГБ. Журналы, конечно, отобрали, но мы прикинулись дурачками, будто ничего не понимаем. Он говорит: «Смотри, кто это?» А там Хрущев. Я говорю: «Не знаю». – «Ну а что там написано?» Я говорю: «Не знаю, я не понимаю». А там написано: «USA». Он говорит: «УСА там написано. Видишь?» Я говорю: «Ну и что?» Он показывает на Хрущева: «А вот здесь кто?» Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Ну что ты, дурак, что ли? Хрущев!» Я опять: «Ну и что?» Короче, ничего они не сделали, нас троих отпустили, взяли подписку, что не будем разглашать этот разговор.

А потом была такая история. В той же газете, Les Lettres Françaises, была страница с парижскими галереями – адрес галереи и выставки: Пикассо, Матисс. Я каких-то художников в то время уже знал. Я попросил Поля написать такое типовое письмо в несколько галерей, что, мол, меня интересует художник, которого вы выставляете, и если у вас есть каталог, пожалуйста, пришлите каталог. И мне начали присылать каталоги. И вот галерея Lambert прислала письмо по-русски. Оказалось, что у галерейщика Романовича – он, видно, поляк – дочь Барбара Романович изучает русский язык. Она написала письмо, что, судя по тому, что вы интересуетесь искусством, вы, наверное, сами художник, и если это так, не могли бы вы прислать какие-нибудь работы? Я взял довольно нагло, наверное, штук пятнадцать работ небольшого размера, упаковал и пошел в почтамт. Написал: «Париж, галерея Lambert», все открыто. Самое смешное, что они работы получили. Я совершенно обалдел. А письмо пришло такое: «Спасибо за присланные работы, папе очень понравились, он обещал их выставить на групповой выставке, а если вы пришлете побольше работ, то он сделает вашу персональную выставку». Тогда я уже совсем обнаглел, взял большого размера работы и снова пошел в Главпочтамт. На этот раз через недели три пакет вернулся – перекрученный, и мне сообщили, что там написано, что из-за плохой упаковки адресату не доставлен. Ну, тут я понял, что бессмысленно – они уже всё засекли. И вот этот Жан-Поль Кринню должен был ехать в Париж на каникулы. И я решил передать эти работы через него. Он согласился. Я был у него в гостинице, в новом «Интуристе», это на окраине города Харькова, на так называемом Павловом поле. Мы поднялись на какой-то этаж, там было большое окно на улицу, он подошел к окну и закрыл штору. «Ты знаешь, когда я прихожу, мне кажется, что там, в том окне, кто-то то ли с фотоаппаратом, то ли с биноклем», – сказал он. И я у него побывал два или три раза. Когда меня уже потом допрашивали, я видел на столе перед следователем какие-то бумаги, и когда я подошел ближе, я увидел, что все, что мы в отеле говорили, было записано. Причем это было сделано как пьеса – двумя цветами, красным и черным. Потом мне рассказали, что эта новая гостиница вся была на подслушивании, что ее из-за этого и построили, причем некоторые номера еще были с телеглазами. Но тогда это для меня было настолько фантастическим, что трудно поверить. Когда я уходил, там в фойе стоял какой-то тип с газетой, и мне показалось, что он так специально на меня посмотрел. Я сел в троллейбус, который шел в центр города. Ну, там ехать минуть пятнадцать-двадцать. Еду я в троллейбусе и вижу: стоит тот же человек с газетой, как бы случайно. Короче говоря, они арестовали француза с моими работами. Я вышел как раз у того места, где жил Лимонов со своей первой женой. Поднялся к нему, рассказал все, что произошло, посидел у них, наверное, час и ушел. Когда же открыл дверь парадной, я вижу: опять этот человек стоит уже на другой стороне улицы. Прямо напротив дверей. Тогда я понял, что это мне не мерещится. Он меня, правда, не заметил. А это была квартира Анны Моисеевны Рубинштейн…

А, так это та самая известная Рубинштейн, которая держала «Голубую лошадь»!1

Ну, она была знакома с ними, но она как-то не очень об этом рассказывала, у нее была кличка Царь-жопа. И вот она показала, что есть другой выход, и я вышел. Иду-иду, а у Консерватории ко мне подходит какой-то человек и говорит: «Извините, Вагрич Акопович! Мы бы хотели с вами поговорить». Вернулись к Эдику, этот человек чтото порасспрашивал и сказал: «Пройдемте!» Я говорю, что никуда не пойду, у него ничего нет, ни ордера на арест, ничего. Тогда он написал записку, выбросил в окно и сказал какому-то мужику: «Эй ты, позвони». Видно, там был номер телефона, и тот мужик позвонил. Тогда уже приехало несколько человек, и меня забрали. А этот мужик, который на улице стоял, – это мне уже потом Анька Рубинштейн говорила – он хотел получить награду, орден. Мол, задержали какого-то шпиона. Короче говоря, когда они увидели эти работы, которые забрали у француза, работы были не политические, ничего там такого не было, они его, конечно, отпустили. Но работы остались у них. И так это все, может быть, и закончилось бы, у меня опять взяли расписку, что я не буду ничего рассказывать. Но потом на заводе, где я работал, меня вызвали к парторгу, хотя я партийным никогда не был. Там сидят двое человек, и один из них – тот, который меня арестовывал. У одного я знаю имя-отчество, у другого – фамилию. Один Виктор Павлович, тот был старший, а у другого фамилия была Сороко. Они там сидят и что-то говорят, и вот парторг мне и говорит: «Ну вот, допрыгался». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Ну вот, пришли товарищи из органов, будем судить. В заводе будет товарищеский суд». Я говорю: «А если я не пойду?» – «А если не пойдешь, поведем насильно». Короче говоря, в этот день был суд, все там устроили, привезли мои работы из КГБ. Это происходило в заводском клубе, довольно большом помещении, мест на пятьсот. Они устроили это между двумя сменами, и весь клуб был забит народом. Этот завод находился на окраине города, в нем работали в основном люди, которые жили в деревнях. Их называли поездниками. У них была жуткая жизнь – некоторые ездили три часа на работу и обратно. То есть у них вся жизнь проходила на поездах. Приехал, поспал и опять утром рано на поезде… Ну вот, и когда объявили, что будет суд над художником, меня там все знали. Завод был небольшой, я там готовил лозунги, стенгазеты к празднику, хотя оформлен был литейщиком. В другом месте меня оформили как инженера. Где-то я еще был токарем.

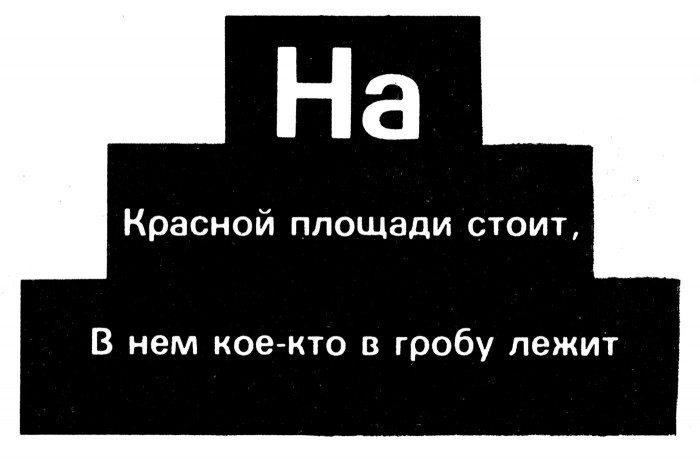

Сцена была пустая, в глубине на красном постаменте стоял гипсовый Ленин, ближе к залу стояла красная трибуна с гербом СССР, за трибуной стоял я один. По бокам сцены висели портреты Ленина и Маркса маслом, а под Лениным и Марксом висели мои работы. И вот начинается суд. Зал набит шумно гудящей публикой. А до того, как я пошел на трибуну, они пригласили профессора Харьковского художественного института, Юрия Федоровича Дюженко. Он был профессором, искусствоведом. Я хорошо его знал, а он – меня. Он коллекционировал открытки и картинки сюрреалистов – очень хороший человек, симпатичный, мягкий. Когда его вызвали в КГБ и сказали, что и как, они даже не знали, что я с ним знаком. Ему поручили прочесть лекцию о буржуазном западном искусстве, в основном американском. Когда они развешивали мои работы, Дюженко сидел и наблюдал. Вроде бы абстракции, но вдруг Дюженко говорит: «Вы это вверх ногами повесили!» Он все прекрасно понимал. Потом он извинялся передо мной, сказал, что у него семья, дети. Ну, я простил его, потому что он человек. Без него то же самое было бы – может быть, не так эффектно, но…

Короче говоря, выходит этот Дюженко. У него слайды с собой. Потушили свет, он проецирует работы Раушенберга, Уорхола, первых поп-артистов и рассказывает, что это вот буржуазное искусство, какое оно плохое, упадническое, против народа, враждебное нам искусство, которое специально создано, чтобы отвлекать людей от проблем, и насколько прогрессивно социалистическое искусство. И потом, когда включили свет, говорит: «Ну вот, а Бахчанян… То, что сделал Бахчанян, близко по духу этому искусству. Это его вдохновители и коллеги». Тут зал загудел.

Тогда я поднялся на сцену, встал на трибуну. Разговор длился, наверное, больше часа. Там выступали, кричали. Из зала спрашивали: «Что он там нарисовал?» Я говорю: «Это, наверное, микробы под микроскопом». – «У-у-у! Микробы рисует! Ты бы лучше рисовал передовиков производства!» Тут вскакивает один передовик производства и кричит: «Я не хочу, чтобы он меня рисовал!» Эти кагэбэшники сидят в двух концах зала, следят. И еще кто-то выступил и рассказал, что я вот там с иностранцами, с французами… В общем, атмосфера нагнеталась. Вдруг кто-то встает и кричит: «Я предлагаю лишить его советского гражданства и выслать за границу!» А парторг говорит: «Ну, ты, Степанов, это… Уже переборщил. Франция все-таки наша дружественная страна, там есть плохие люди, но…» А я стою и молчу. Потом такая усатая дама, секретарша директора завода, встала и сказала: «Что ж ты молчишь? Ты должен на коленях нас упрашивать, чтобы мы тебя не лишили гражданства!» А нам-то этот Поль уже столько рассказал про Париж, пел песни Азнавура, Бреля, мы уже сами едва не жили в Париже… Ну да, вышлите, пожалуйста.

Потом мне рассказали, почему был этот суд, а больше ничего не было. Когда этого француза арестовали, он опоздал на самолет. Он пожаловался в посольство в Москве, а те, видно, дали местному КГБ по мозгам. И тогда устроили этот суд, чтобы показать, что вот народ осудил.

Но все-таки, чему служит ваше искусство, Бахчанян?

Ничему. И никому. Искусство самодостаточно. Искусство не должно быть прикладным.

А какой вы художник, какой «-ист»?

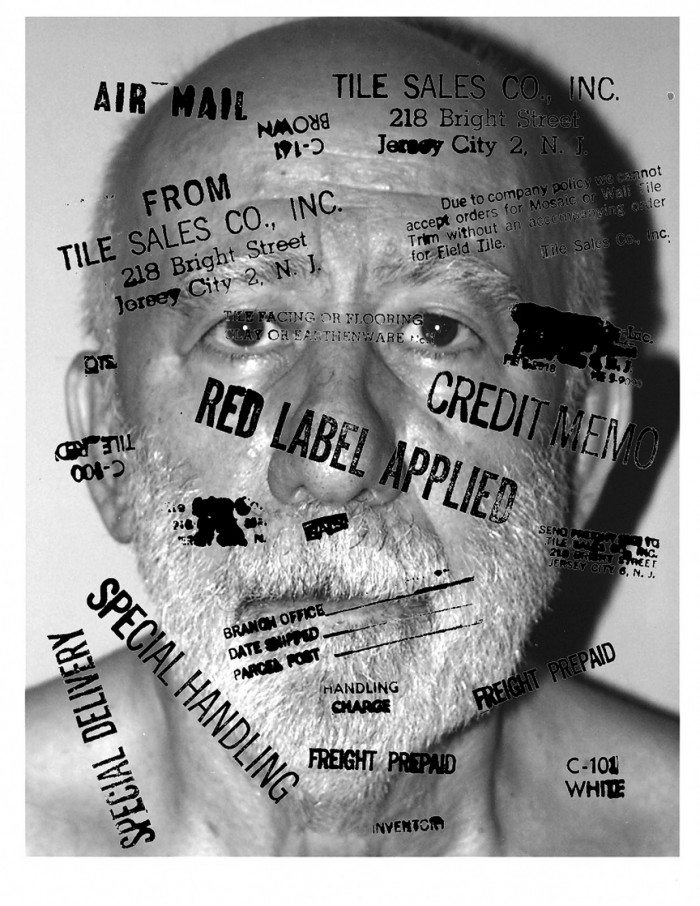

Я – против. Есть хорошая коллекция Якоба и Кенды Бар-Геров в Германии, они собирали работы еще до появления соц-арта. И там целая серия моих работ. Он об этом пишет – тогда еще не было соц-арта, работы датированы 1968, 1969 годом. Это чистый соц-арт, но соц-арта тогда еще не было. Ну вот, у меня были такие работы – телеграммы, большого размера. Вы знаете, в СССР, чтобы что-то напечатать, надо было иметь специальное разрешение. И у меня возникла идея телеграмм, но чтобы не от руки рисовать, а чтобы бланк телеграммный был напечатан. А это отпечатать мне никто бы не позволил. Типографии нужно разрешение, там был герб СССР, сверху Главпочтамт… Тогда я что придумал? Я делал иллюстрации для «Литературной газеты», для 16-й страницы. Виктор Васильевич Веселовский был завотделом 15-й страницы, отдела юмора, и он мог напечатать все что угодно. Я ему, конечно, не говорил, для чего мне это надо… Дело в том, что иногда меня просили, например, на юбилей Виктора Ардова что-то написать. И я ему говорю: «Виктор Васильевич, что уж там каждый раз писать, давайте сделаем типографским способом телеграммы и будем туда текст вклеивать». Он спросил: «Сколько?» Я сказал: «Ну, сделайте штук сто, пусть лежат». Он пошел и моментально сделал, я взял себе штук пятьдесят, а остальные действительно пошли на эти поздравления… То есть я никого не обманул. А я в своих бланках делал коллажи. Вместо текста я туда вклеивал какие-то… Я купил атлас кожных заболеваний, шикарный атлас, немецкий. Там были изображены какие-то нарывы, и я вклеивал эти ужасы в телеграммы. Меня вся Москва ругала: «Что ты сделал? Противно смотреть!» А в Германии это пришлось по душе, они любят такое. Потом они писали, что воспринимали эти работы как настоящие зашифрованные телеграммы, эти кошмары – о том, как нам плохо живется. Но там не было никаких слов.

Сейчас, когда соц-арт уже известен, я бы этого не делал. Я это делал тогда, когда никто этим не занимался. Тогда это не поощрялось, за такое могли влепить срок, между прочим. За осквернение. Еще у меня был Ленин в кепке, надвинутой, я его сделал уже в Вене, в Москве не хотел его делать, потому что за него точно посадили бы. Когда я приехал в Вену в 1974 году, первое, что я сделал, – это купил в магазине «Советская книга»плакат и тут же сделал этот коллаж. Он у меня висит до сих пор.

Можно ли сказать, что вы в своем искусстве вновь и вновь возвращаетесь к советскому прошлому? Ведь вы пользуетесь тем, что случилось 30 или 40 лет назад. Вот вы оттуда убежали…

Но от себя нельзя убежать. И мы уехали не из-за колбасы – не было возможности нормально работать, жить негде было и так далее. Но во мне, конечно, это сидит. Вот вы позвонили, сказали, что вы из Латвии, и я сразу вспомнил всех друзей-латышей, поэтому – куда денешься? Но я это не культивирую в себе, я не стараюсь что-то на этом делать. Я вообще не коммерческий художник.

А чем вы живете?

Ну вот раньше Ира кормила. Но находятся дураки, которые что-то покупают…

Вы сказали, что искусство – ни для чего. А для чего вы?

А я для того, чтобы делать ни для чего. Я регулярно делаю ни для чего. Кроме всего прочего, я еще делаю… Вот, смотрите, это иллюстрации к телефонным разговорам, том 66. Я с 1991 года рисую все телефонные разговоры. Вот разговор с Улдисом Тиронсом. Но я в основном себя рисую. Это вырванное время. Ни для чего.

Почему вы рисуете себя?

Ну, я думаю, что это – я. Говорят, что художник, кого бы он ни рисовал, всегда рисует себя.

Хорошо, искусство самодостаточно. Самодостаточны ли вы?

Ну, я не знаю… Самодостаточный человек – это Робинзон Крузо. И то у него был Пятница. Самодостаточность – это, в общем-то, смерть. Ну, есть люди, которые… Я, наверное, так не смог бы. Я не люблю выходить из дома, особенно в последние годы. Мне не скучно быть одному, а тем более с женой. Раньше были сплошные компании – в Харькове, в Москве, все время какой-то карнавал. Тем более я должен был каждый день бывать в «Литературной газете», а там постоянно толпы людей. Сейчас мне это не нужно. Есть некоторые люди, которые могут так жить. Вот Лимонов может. Лимонову нужно обязательно прочувствовать, он не может иначе писать. Все его романы – это документальные истории. Мне это не нужно, я могу писать тексты без всяких впечатлений.

Важно ли вам, чтобы кто-то видел то, что вы делаете?

Вы знаете, да, наверное. Но я не согласен идти на какие-то уступки. Я делаю то, что я хочу.

А вам интересно то, что происходит за окном?

Я уже много лет усиленно хожу в музей Метрополитен. У нас два храма – зимний и летний. Зимний – это музей Метрополитен, а летний – это Центральный парк. Это я люблю. Но сейчас, кстати, искусство, особенно западное, как-то буксует. Постмодернизм еще существует – и все. Нет каких-то новых движений. Сейчас застой.

У нас есть одна искусствоведка, и я очень удивился, когда она один раз специально ездила в Хельсинки, где была выставка одного художника, имя которого я забыл, но который выставил большую кучу говна из бронзы. Мне это показалось странным – человек специально едет посмотреть на кучу говна… Художника-то я понимаю, иногда хочется эпатировать. Этот самый итальянский художник Мандзони, известный эпатажник, упаковал свое говно в консервные банки. Этикетки наклеил. Они находятся в разных музеях. Я думаю, что в Модерн-арт они тоже есть, но они их не выставляют. 20 тысяч долларов стоит коробочка. Как ни странно, я о нем знал еще в СССР. И я помню, о нем писали, что он скандальный художник, что еще до того, как это стали приобретать музеи, он разослал известным людям несколько баночек. Включая Пикассо и Дали. Об этом написали, и когда об этом написали, нашлись люди, которые это начали покупать.

Каков смысл искусства?

Никакого! Искусство самодостаточно. Самыми интересными художниками мне сейчас кажутся сумасшедшие. Ну а может ли сумасшедший художник всерьез думать об искусстве? Помню, когда Параджанова спрашивали, как ему нравится Горбачев, он ответил, что у Горбачева очень красивые ноги.

Какая может быть серьезность, если человек смертен? У меня была такая идея: сфотографироваться голому, вот как Леонардо, после смерти… А потом мне отрезают руки, ноги, голову… Левую руку я бы завещал Третьяковской галерее, правую руку – Лувру, голову – музею Метрополитен, левую ногу – коллекции Уффици, правую ногу – Эрмитажу, хуй – Музею современного искусства, ну а жопу – Ереванской картинной галерее. Нет, лучше Харьковскому музею искусств.

Вы все еще пишете про Свинкина и Блинкина?

Свинкин на самом деле существует, а Блинкин вымышленный. Свинкин – фантастическая личность, он тоже живет в Америке, а раньше жил в Харькове. Там у нас был еще один знакомый, фарцовщик Сёма Шнейдер. Свинкин к этому Сёме приставал, чтобы тот включил его в бизнес. Сёма спрашивает: «Витя, ты хоть по-английски-то понимаешь?» – «Нет». – «Ну вот когда выучишь, приходи, я тебе устрою экзамен, тогда и начнем». Экзамен был такой: Сёма раздобыл каких-то американцев, и Свинкин должен был вместе с ними жить в гостинице «Интурист». Он прожил с ними сутки, и его не поймали – говорил по-английски, одет был поамерикански, прическа-бокс… Свинкин стал настоящим «штатником», носил только американские шмотки… Потом он в Ялте познакомился с какой-то американкой, оформил брак и уехал. А потом Эдик рассказывал, что КГБ в харьковской газете опубликовало письмо Свинкина матери, в котором Свинкин якобы умоляет, чтобы она его отсюда вытащила, что он здесь больше не может жить… И представьте себе, тут я случайно встречаю его в Нью-Йорке и рассказываю про это письмо. А он мне говорит, что действительно его написал. Свинкин стал ненавидеть Америку. Говорит: «Посмотри, старик, как они тут одеваются»…

А вы сами любите Америку?

Ну, так себе...

1Анна Моисеевна Рубинштейн – первая жена Эдуарда Лимонова, про которую в советской прессе писали, что она держит ≪Голубую лошадь≫ – якобы подпольный бордель.