Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

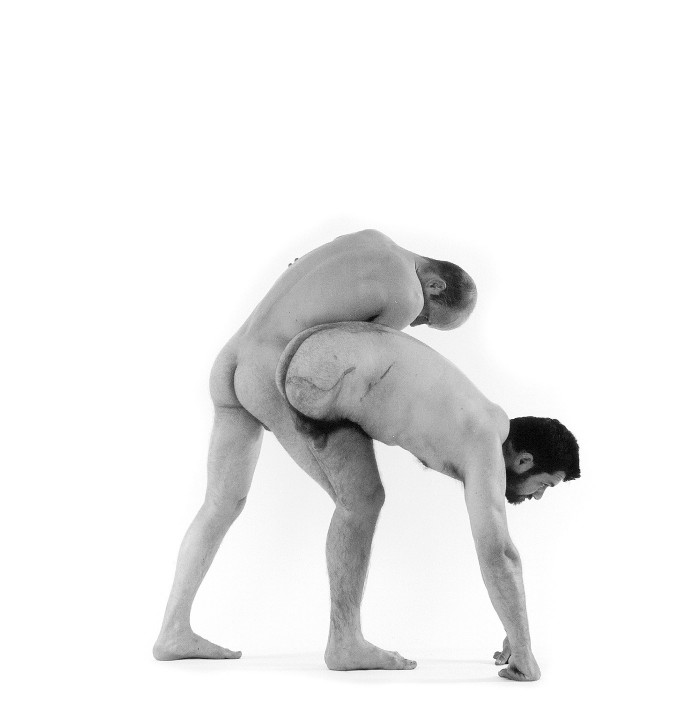

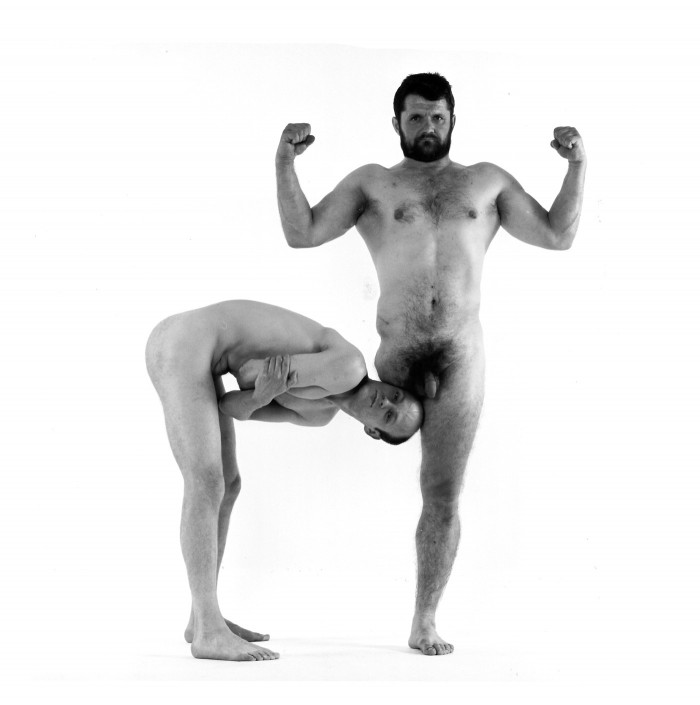

Выставка современного искусства может стать значимым событием для знакомства с иным, непривычным, а в отдельных случаях и неудобным. Именно такой опыт в 2017 году предложила публике выставка польского художника Артура Жмиевского (р. 1966) «Слепые зоны» в Музее истории медицины им. Паула Страдыня, в день открытия которой и состоялся этот разговор. Важным явлением эта выставка стала и потому, что на современной латышской художественной сцене наблюдается дефицит социально и политически ориентированного искусства. Жмиевский не скрывает характерную для своего творчества левизну и убежден, что в наши дни искусство должно быть социально значимым и стремиться изменить устоявшиеся ценности, «инфицировать тело общества подобно вирусу»1. Его художественные устремления направлены на борьбу со слепыми зонами в поле зрения весьма самоуверенного в ином отношении сообщества наблюдателей. Ради расширения поля зрения и эмпатии художник обращает наше внимание на те части общества, которые в большей степени подвержены риску социального отчуждения (например, инвалиды, малообеспеченные, заключенные). В своих фильмах он скрупулезно и методично исследует моменты исключения и критически рассматривает условия включения, предлагая пространство, где в различных формах могут проявляться нежелательные в глазах общества субъекты, а именно люди с ограничениями. Гротескная нагота тел, нередко используемая художником в этих целях, сопротивляется социальной и эстетической маргинализации, которой эти люди подвергаются из-за порожденных обществом барьеров и предрассудков. В своих работах Жмиевский указывает, что принять инакое в других людях очень трудно – нередко потому, что мы недостаточно стараемся или не хотим это делать.

Марис Витолс

Почему вы такой серьезный?

Серьезный?

Да, мне так кажется. Не потому, как вы сегодня выглядите, а потому, что я посмотрел и почитал ваши работы. Я вижу только два варианта: или вы гиперсерьезный, или гиперсердитый.

Ну я сержусь, когда думаю о политической ситуации в Польше и Вос--точ-ной Европе. Это гнев от безнадежности. Я мало как могу повлиять на ситуацию.

А что вас сердит?

Насилие, используемое как политический инструмент.

Вроде в Польше никого не пытают.

Да, но я говорю не о физическом насилии.

А о каком?

Политики не слушают, не обсуждают, не дебатируют. Они просто заставляют людей жить в реальности, сконструированной политиками.

А что это за реальность?

Они конструируют и деконструируют законы. Манипулируют конституцией. Манипулируют даже понятием прав человека. Они могут его исказить, могут вообще не замечать. Или – при позитивном сценарии – заметить и уничтожить. Я говорю о проблемах с основными правами мужчин и женщин в Польше.

А какие именно ваши права нарушаются?

Например, репродуктивные.

Каким образом?

Современная медицина основана на науке. Но вскоре ее, вероятно, заменит церковное или католическое знание и сам бог будет нам что-то сообщать в посланиях. Рациональность можно полностью отменить, заменив ее так называемыми медицинскими процедурами, одобренными церковью. Потом есть проблема насилия. На-пример, семейное насилие. У нас был закон о семейном насилии на самом низовом уровне. Нынешнее правительство не хочет его оставлять. Кроме того, они нарушают конституцию. Конституция в опасности. А мои основные права прописаны в конституции.

Но вы сказали, что нарушаются ваши репродуктивные права. Как именно?

Потенциально.

В смысле, если вы захотите стать женщиной?

Даже если останусь мужчиной. На-пример, в случае бесплодия мне потребуются медицинские процедуры, ко-торые сейчас запрещены. Или не оплачиваются государством.

Но это же совсем другое.

Не совсем.

Но почему?

Потому что отказ от финансирования вызван политическими причинами. Скажем, если вы издаете журнал, а я как политик не согласен с его содержанием и он издается на государ-ственные деньги, я могу обрезать финансирование. Вроде запрета на жур--нал нет, но издавать вы его больше не сможете.

А что тут не так? Кто-то же должен решать, что надо поддерживать из бюджета, а что нет.

Из бюджета оплачиваются самые разные проекты.

В этом нет ничего плохого.

Плохого нет.

Так в какой же момент начинаются проблемы?

Власти могут решать, что финансировать, а что нет.

Но ведь есть какие-то принципы и критерии на всех уровнях, чтобы выбрать, какой проект поддержать.

Да, но этот выбор основан на идеологии.

А если бы выбирал свободный рынок, вы бы с этим согласились?

Да нет никакого свободного рынка! Нет у нас такой традиции – поддерживать культурное развитие за счет коммерческого сектора.

Вы когда-нибудь ощущали, что идеология в Польше контролирует ваше искусство или мешает ему?

Нет, не контролирует. Я не получаю денег от государства.

Тогда почему вы сердитесь? Вы же можете делать что хотите.

Дело не в моих непосредственных интересах и не в деньгах. Я как член общества не могу влиять на реальность, не могу реализовывать свои права. Я не участвую в принятии политических решений, а могу только наблюдать. Я низведен до роли наблюдателя за тем, какие решения принимают политики, чиновники и так далее. Повлиять на них я не могу.

А вам бы хотелось?

Да, я хочу, чтобы политики учитывали мое мнение. Я бы хотел участвовать в коллективных усилиях по созданию общественной жизни.

Но, кроме вашего избирательного права, у вас есть искусство, причем, мягко говоря, провокативное. Оно пытается сказать что-то реальности, которую вы не можете изменить. По крайней мере, судя по тому, что видел я, вы пытаетесь повлиять на реальность.

Да, вы правы.

И чего вы хотите достичь в этой реальности? Каких именно перемен?

Это слишком общий вопрос. Я могу рассказать о конкретных проектах и фильмах.

Тогда давайте начнем со сборника короткометражных фильмов «На прогулку» (Na spacer / OutforaWalk). Вы хотите, чтобы это было не просто искусство, а некий месседж.

В данном случае это как раз просто искусство. В некоторой степени даже консервативное. Это десять короткометражек.

То есть это не политическое заявление?

Нет. Там скорее рассказывается об инвалидности. О том, что мы не в силах изменить.

Я не видел этой работы, но читал о вашем спектакле «Месса» (Msza/Mass), где вы воспроизводите католическую литургию. У вас были политические цели?

Да, там уже были.

И в чем они состояли?

Я хотел слегка прикоснуться к неприкасаемому. Причем это не осквернение. Я признаю существование литургии. Принимаю человеческие потребности, которым этот ритуал отвечает. Но я не согласен с тем, как он используется. В католической мессе люди редуцированы до пассивных наблюдателей. Они слушают, говорят, когда их спрашивают, поют что попросят и должны внимать речам священника, которые обычно покушаются на их базовые права.

То есть тот факт, что они обязаны слушать священника, нарушает их базовые права?

Нет, само содержание его речей обычно направлено против прав человека, как они были сформулированы в прошлом веке: запрет на примене-ние насилия в отношении другого, уважение человеческого достоинства, участие в коллективном принятии решений, например, избирательное право для женщин.

Как вы стали приверженцем прав человека? Вот есть католики, а вы, очевидно, боретесь за права человека, что тоже является идеологией – просто другого толка.

Вы считаете, что права человека – это идеология?

Конечно. Весьма нестрогая и поверхностная гуманистическая идеология, только без ритуалов и таинств.

Это не так, ритуалы есть, только они демократические. А принцип состоит в том, что в жизни не должно быть страданий.

И это иллюзия, потому что не бывает жизни без страданий. Это утопическая идеология. Собственно, мой вопрос о том, как вы уверовали в эту идеологию.

Она идет мне на пользу. Скажем, если гуманная медицина сосредоточена на том, чтобы уменьшить боль и страдания, значит, она должна быть связана с трудовыми правами. Если ты работаешь восемь часов, ты должен получать достаточно, чтобы выжить, содержать семью, иметь возможность развиваться, и при этом начальник или твоя компания не имеют права тебя наказывать. Ты не должен страдать на работе. Большинству такие условия пойдут на пользу. Если сравнить сегодняшнее положение рабочих в Германии или Польше с тем, что было в XIX веке, мы увидим, что эта идео-логия приносит ощутимую пользу. Я поддерживаю идею основных прав человека. Их следует соблюдать в различных областях. И в культуре тоже.

А как их можно соблюдать в культуре? Как свобода выражения или…

Свобода выражения в том числе.

То есть у каждого идиота должно быть право свободно самовыражаться?

Это большой вопрос, который сейчас обсуждают левые.

Может, у вас есть ответ?

Нет. Но эта проблема признана. Во-прос не в том, почему у идиотов есть право на самовыражение, а почему этим идиотам разрешено выбирать президента, парламент и так далее. Ответа пока нет.

Но у вас же есть какой-то интуитивный ответ.

Нет, я не знаю ответа. Проблема в количестве. Кто-то сказал, что развитие – результат демократии. На заре демократии очень немногие люди имели право выбирать своих представителей. По мере развития демократии увеличивалось и население Земли. К сожалению, в том числе и всяких идиотов.

Мне кажется, идиотов важно различать. Я различаю объективных и субъективных идиотов. Объективный идиот – это тот, кто не понимает, что он идиот. Субъективный – понимает. Я перешел в стадию субъективного идиота в 26 лет и с тех пор в ней пребываю. Для вас такое разделение имеет смысл или пользу?

Вполне.

Вы можете отнести себя к той или иной группе?

Думаю, да. Есть области и виды деятельности, в которых я чувствую себя экспертом, – например, в кино. Я знаю, как сделать из видео интересную историю. Но, скажем, в медицине я, несомненно, идиот. В политике – полуидиот. Но это не должно становиться препятствием…

Для участия в ней?

Да. Потому что у меня все равно должно быть право и возможность выражать свои потребности.

То есть то, что вы называете проблемой, которую уже признали в левых кругах, на ваш взгляд, уже имеет решение: у каждого идиота должно быть право выражать свои требования и желания.

Это не мое решение, просто сейчас так работает демократия. Не я это построил, такова реальность, в которой мы живем. Проблема началась с избрания Дональда Трампа. Нео---бра-зованные люди, которые хотят странного, выбрали Трампа президентом. То же самое можно сказать о ситуации в Венгрии и Польше.

Я читал ваше эссе «Прикладное социальное искусство», и какие-то вещи мне показались непонятными, а что-то достойным размышления. Но это было лет десять назад. Когда вы это написали, Трамп еще не начал свою избирательную кампанию, еще не было Брексита, то есть очевидных примеров того, как легко можно манипулировать публикой.

Это еще было в другой реальности. Моей задачей было продемонстрировать, что искусство и художник способны себя эмансипировать. Потому что тогда считалось, что художнику нельзя открыто присоединяться к политическим процессам, даже полити-ческим силам, а это, с моей точки зрения, препятствовало развитию искусства.

А от чего вы хотели себя эмансипировать?

От идеологий, пропаганды, агитпропа. Я хотел сказать, что если хочешь быть автономным, то ты как художник можешь на практическом уровне оставаться автономным, но если ты хочешь присоединиться к определенным политическим силам, ты можешь инструментализировать свою автономию и примкнуть к этим силам.

И тогда твоя автономия будет служить политической силе.

Да, но это будет твое решение – поддержать каких-то людей или процессы.

Была ли у вас в тот момент конкретная политическая сила, которую вы хотели поддержать?

Да, есть такое левое сообщество Krytyka Polityczna. Я в него вступил, и мы до сих пор сотрудничаем. Я один из редакторов журнала Krytyka Polityczna.

Как с тех пор изменились ваши желания?

Мне тогда казалось, что реальность можно изменить, можно повлиять на то, что думают другие, если написать текст, поставить спектакль в театре или выдвинуть философские идеи. Но сейчас это не работает.

А что случилось?

Возможно, мы перестали уважать друг друга в достаточной степени. Мне казалось, что в 2011 и 2012 годах надо было следить за общественными движениями: тогда люди в разных странах создали альтернативный способ заниматься политикой – без лидеров, без пропаганды, без насилия.

А потом все кончилось.

Кончилось, но это был симптом того, что мы не принимаем нынешнюю политическую и общественную ситуацию.

Не принимаем, но и поменять не можем.

Что-то мы смогли сделать. Было ус-пешное движение Occupy.

Оно просуществовало очень недолго. Разве это успех?

Это был сдвиг в общественном мышлении. До появления этих движений мы думали так же, как сейчас: нам позарез нужен лидер, политика должна быть манипулятивной и основываться на насилии, а политических оппонентов надо убивать. Все ради победы. Мы, пожалуй, сейчас вернулись в реальность политического мышления 2009 или 2010 года.

То есть вернулись на исходные позиции? Может показаться, что если бы сейчас возродились «Красные бригады», эффекта было бы больше, чем эти дезорганизованные толпы, которые чтото там пытались оккупировать.

Конечно. Это была ненасильствен-ная альтернатива тому, что есть сейчас.

Ненасильственная, но и неуспешная.

К сожалению, больших перемен не последовало, но эти движения были весьма мощными.

Если мощными, то где же последствия?

Я их понимаю как некий текст, аналог философского текста, но написанный не философами, а политическими практиками посредством коллективного разума.

И что в этом тексте говорится?

Что политическую жизнь можно организовать по-другому.

Поставить сотню палаток на Уоллстрит?

Да.

(Смеется.) А в чем смысл?

Инициировать дискуссию. У нас сейчас одно место для дискуссий – парламент. А там, к сожалению, патологическая дискуссия. Особенно учитывая, что там превалирует одна политическая сила.

А разве медиа и телевидение не должны быть современным форумом или агорой?

Они же ангажированы. К тому же там работают довольно специфические профессионалы, у которых есть свои представления.

А вы хотите более свободной дис-куссии?

Да.

И сейчас таких нет? Ни в парламенте, ни в медиа?

Да, хотя есть какие-то итоговые дебаты, которые приводят к определенным решениям – о том, как использовать общественный бюджет, как организовать совместную жизнь в городе, в деревне. Как использовать прибыль, которую мы производим коллективно. Какая культура нам нужна. Вероятно, можно совместно решить, как должны быть организованы институты. Таков результат моего участия в проекте движения Occupy Wall Street под названием Occupy Museums, который занимался критикой и потенциальной трансформацией культурных институтов.

Были какие-нибудь успехи?

Мы работали вместе и, хотя никаких административных решений не приняли, пришли к неким интеллектуальным выводам, что, конечно, менее значимо.

Позвольте, я обобщу все вами сказанное: сейчас по сравнению с 2007-м люди в меньшей степени способны воспринимать то, что говорят и пишут другие. Но вы не оставляете своих донкихотовских попыток. С одной сторо-ны, вы признаете, что все, что вы делаете, оказывает меньший эффект, чем раньше, а с другой, хотите сделать какие-то интеллектуальные заключения, оккупируя музеи.

Это в моих силах.

То есть вы понимаете, что влияние ваше все слабее, и при этом все равно пытаетесь произвести некие влиятельные тексты. Чем-то похоже на шизофрению, разве нет?

Да, у меня тоже есть такое чувство. (Смеется.)

Тогда вопрос в следующем: дело в структуре вашей личности или в структуре общества? Это общество шизоидное или у вас личная предрасположенность к шизофрении?

Не думаю, что я человек шизофренического склада. Во мне нет расщепления на не связанные между собой элементы. Я скорее склонен занимать позицию верующего. Поэтому мне нравятся радикальные идеи и политические идеологии вроде левых. В них есть какая-то сила.

В них есть, а в вас нет?

Во мне тоже есть, потому что я выбираю, кому я верю. Я вижу людей общих со мной взглядов и присоединяюсь к ним, и это мой выбор. Я пытаюсь поделиться с ними своим символическим или административным капиталом – например, когда я был куратором Берлинской биеннале. Я хочу быть просто верующим, и у меня получается.

Но и делает вас слабее как верующего.

Меня это не смущает.

То есть вы хотите стать слабым верующим?

Да, именно так.

Не занять сильную скептическую позицию, а стать слабым верующим. А почему бы не отбросить идеологию вообще и не занять скептическую позицию? Она тоже сильная.

Я не хочу стоять в стороне, я хочу влиять. К счастью или несчастью, я использую заведомо слабый дискурс – искусство, культуру. Это символический дискурс. Если он не связан с мощной политической силой, он очень слаб и мало на что способен помимо высказывания мнений. Ну и дискредитации некоторых других дискурсов.

Еще можно других позадирать.

Можно, да.

Вы бы считали своим главным успехом то, что вам удалось вывести публику из равновесия и она перестала понимать, как жить по-прежнему?

Мне бы хотелось посмотреть на это с более прагматических позиций. Скажем, в «Мессе» я не хотел дискредитировать ритуал. Мне скорее хотелось дискредитировать политические или идеологические позиции, с ним связанные. Пожалуй, у меня получилось. В этом и есть сила искусства.

Я обратил внимание, что зрители указывали на то, что вы показываете театрализованный характер католической мессы, но там все театрализовано, а значит, вы критикуете то, что происходит в церкви, а не только то, как ее используют в политике.

Да, я думал о манипуляции. Если есть опасный для тебя объект и ты не можешь его трансформировать, надо пытаться им манипулировать, чтобы таким образом его трансформировать, сделать открытым для твоего воздействия, твоих решений, высказываний. В случае с мессой цель была именно в этом: я пытался манипулировать этим неприкасаемым дискурсом.

Если у вас глухие поют и слепые рисуют, это манипуляция не дискурсом, а людьми. Что за благородная цель оправдывает манипуляцию слепыми и глухими?

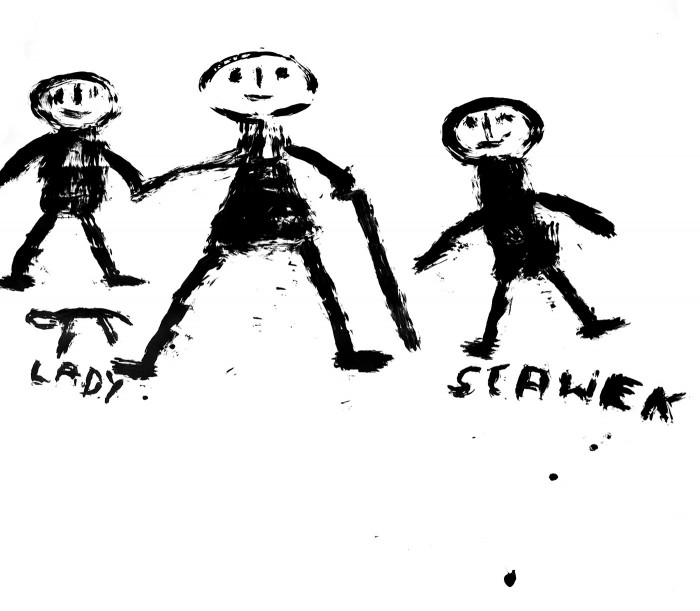

Им самим это нравилось. Нравилось петь, потому что они приучены быть другими, стесняться. Например, глухих, не умеющих произносить слова и издавать правильные звуки, учат стыдиться этого. А я им сказал: «Ребята, коверкайте слова как хотите, мне, наоборот, нравится». То же самое со слепыми, которые писали пейзажи и собственные портреты. Я им сказал: «Мне очень нравятся формы, которые вы привносите в мир, – портреты, пейзажи».

И вы лгали?

Нет, я имел в виду, что они другие. Совершенно другие. Не надо пытаться сделать их нормальными в наших терминах. Они не могут стать нормальными по шаблону обычного человека. Они другие и останутся такими, и мы можем лишь, безусловно, это принять. Я лишь хотел показать, что они другие. Надо забыть о наших шаблонах красоты и принять реальность такой, какая она есть.

Принять реальность такой, какая она есть, и манипулировать другими, чтобы они произвели некие элементы реальности, – это разные вещи.

Да я не то чтобы ими манипулировал. У нас был договор. Я обычно заключаю договор с теми, с кем работаю: описываю условия, определяю цель работы, мы подписываем контракт, они получают деньги.

Деньги получают?

Я стараюсь платить, и почти всегда получается. Это же работа, и я должен ее оплатить.

Значит, они понимают, что вы используете их картины на различных арт-форумах – в МоМА, в Тейт, где угодно, чтобы поднять свой статус, стать еще более знаменитым.

Нет, в этом нет нужды – я и так достаточно знаменит.

(Смеется.)

Может, 15–20 лет назад такая проблема была. Сейчас я не считаю это способом укрепить свой имидж.

Я видел не так много ваших работ, но больше всего меня заинтересовал фильм «Повторение» (Powtórzenie / TheRepetition), в котором вы повторяете печально известный Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо, который к тому моменту уже стал неким табу и был закрыт, потому что «мы это уже проходили, давайте больше не будем». Что вы узнали о людях, воспроизведя этот эксперимент?

Я пытался раскритиковать пози-цию самого Зимбардо, потому что его роль в эксперименте оказалась скрыта. Он говорил, что занимает нейтральную позицию, не вмешива-ется в процесс, не говорит ни с тю-ремщиками, ни с заключенными. Мне кажется, он врал. Он играл роль по-велителя. И был катализатором процесса.

А на чем основана такая оценка?

На моих собственных наблюдениях за этим экспериментом. Я заметил, что когда возникает конфликт, люди пытаются его нейтрализовать, ищут какой-то баланс в любой ситуации, чтобы никто не пострадал. Никто просто так не нагнетает конфликт. В моем эксперименте правителем был я, и моя задача была довести конфликт до максимального уровня.

Зачем? Для удовольствия худож--ника?

Нет, из научных соображений, скажем так.

То есть это было не произведение искусства, а исследование?

Да.

И вы выяснили, что если людей не подталкивать, эскалации конфликта не происходит.

Да, люди ее избегают.

Поняли ли вы что-нибудь еще из этого эксперимента?

Я понял, что всегда можно остановить процесс. Зимбардо говорил, что мы как люди, как участники социальных процессов зависимы от правил системы. Если система коррумпирована, мы тоже становимся коррумпированными. Если жестока – мы тоже жестоки. Но тот, кто остановил эксперимент и сказал заключенным: «Вы свободны», своим личным решением все это отменил. Получается, мы не рабы системы, а свободные сущности, способные сами решать, в какой реальности нам жить.

А не может разница в экспериментах быть связана с тем, как производился отбор участников у вас и у Зимбардо? Возможно, полученные вами результаты отличаются, потому что люди, с которыми работали вы, отличались от тех, кто принимал участие в эксперименте в 70-х. Или разница в том, что вы играли другую роль, чем Зимбардо?

Я играл точно ту же роль, что и Зимбардо.

Тогда как вы объясните разницу в результатах?

Возможно, самосознание людей бы-ло иным. Сейчас люди больше знают о своих правах, и это совсем не похоже на 70-е, когда проходил эксперимент Зимбардо.

То есть ваш вывод таков: за последние сорок лет люди изменились.

Да.

Потрясающе! И что сказал Зимбардо?

Он упоминает мой эксперимент в книге «Эффект Люцифера».

А это его главная книга.

Он пишет там и о других повторениях своего эксперимента – ведь их было несколько и в разных форматах вроде художественного фильма. Был сериал на Би-би-си. Условия в них всех были вполне похожи на эксперимент Зимбардо.

А вы с ним как-то связывались?

Мы встречались.

А обсуждали разницу в результатах?

Да, обсуждали.

Что нового вы узнали от людей с инвалидностью?

Все, что я узнал, я узнал не от них, а от Оливера Закса, который писал о разных видах инвалидности. Он отмечает, что человек с инвалидностью не может в полной мере ее осознавать. Скажем, если у человека опухоль в мозгу и у него перестает видеть один глаз, мозг это компенсирует. Все тело, сознание, память подстраиваются и компенсируют потерю зрения, и человек с невидящим глазом почти этого не замечает. Если человек с рождения не видит или не слышит, он не инвалид. Это нормальный человек, у которого нормальная жизнь, нормальное мировосприятие. Это я узнал от Закса и инвалидов – что никакой инвалидности не существует.

Почему же вы ею заинтересовались?

Вот как раз поэтому. Я пытался не фиксироваться на физической инвалидности. Я интересовался инвалидностью социальной и политической: что происходит с человеком, исключенным из общества по этническим, политическим или идеологическим причинам? Поэтому я снимал фильмы о беженцах, политических и этнических меньшинствах, евреях – чтобы показать, что инвалидности не существует. Человечество должно научиться принимать других без всяких предварительных условий.

А то, что мы смертны, можно считать формой инвалидности?

Да, к сожалению, это тоже форма инвалидности.

Можете ли вы сказать, что ее в таком случае тоже не существует?

Она является важным фактором.

Как бы вы показали, что смертности не существует?

Мне не особо интересно это показывать. Смерть есть смерть.

Что-то в том духе, когда вы спрашиваете девушку, страдающую от болей, – кажется, ее звали Каролина: «Что происходит после смерти?», она отвечает: «Ничего не происходит».

Да, именно так.

Вы бы тоже так сказали: ничего не происходит?

Да, и слава богу.

Потому что если что-то происходит, оно может быть еще ужаснее, чем жизнь?

Да, даже страшно представить, что на том свете тебя будут окружать бессмертные идиоты.

(Смеется.)

В чем сила и в чем слабость искусства?

Искусство не политика, которая обычно стремится исполнить свои желания. Искусство желаний не исполняет. Художники порой запускают общественные инициативы, чтобы помочь беженцам, бездомным или инвалидам, но это все в маленьком масштабе.

А в чем сила искусства?

Оно способно выразить точку зрения других людей, сблизить представителей разных миров. Ученых, например, с журналистами или политиками, чтобы они могли помочь друг другу. Хотя это скорее исключение. Слишком много сомнений, слишком это авантюрно. У меня было несколько авантюр с учеными. Мы сотрудничали, пытались сделать открытие и показать его в виде художественного фильма. Я работал с историками, с антропологами.

Если отвлечься от вашего творчества, знаете ли вы примеры успешного искусства, которое оказало какое-нибудь общественное или политическое влияние?

Да. Дизайн как область искусства имеет огромное общественное значение. Архитектура тоже – она создает общее пространство и определяет, как люди живут в городах. Дизайн способен радикально изменить эстетику, в которой мы живем.

Я недавно подумал, что город – это самый большой и сложный образовательный институт в истории человечества. Вы согласны?

Я не понимаю, что это значит.

Рисунок из работы ≪Вслепую≫, 2010. Из архива художника и галереи Peter Kilchmann

Это продолжение вашей мысли об архитектуре, дизайне и прочих вещах, определяющих нашу жизнь. Они формируют возможные способы жизни в городе. А «то, что формирует душу» – это и есть древнейшее определение образования.

Да, архитекторы считают, что архитектура нас учит.

А вы с этим не согласны?

Согласен, но я не архитектор и не могу развить эту мысль. Я знаю разницу между японскими и европейски-ми городами. В Японии количество пространства, необходимое для комфорта, другое, чем в Европе. Японцы хорошо используют пропорции человеческого тела в архитектуре. Ин-терьеры у них меньше, чем в Европе-, но я чувствую себя в них комфортно. Это как-то связано с тем, как я себя там веду и как себя ведет мое тело. Даже если все помещения маленькие – кухня, ванная, гостиная, коридор, – мне казалось, что места хватит не только мне, но и остальным жителям дома.

Вы осознанно относите себя к левым, а есть ли у всего этого крыла общий знаменатель?

Политические взгляды. Не символы. Уж точно не красный флаг.

То есть левые так слабы и разобщены, что даже не могут придумать единую символику?

Они придумывают интересные, по-моему, политические взгляды, со многими из которых я согласен, поэтому я им симпатизирую.

Что это за взгляды помимо базовых прав человека?

Для меня самое важное понятие доверия. В нем укоренена левая мысль. Правая же, наоборот, основывается на недоверии. Я могу доверять вам и людям в целом, что они будут использовать свою свободу – если их избыточно не контролировать – для того, чтобы жить хорошо или даже чтобы сделать жизнь лучше. Государству для этого не нужно их слишком контролировать. Достаточно создать поле открытых возможностей.

Но если доверие теряется в результате каких-то общественных катастроф, войн, например, как его восстановить?

В принципе – не знаю. Могу сказать за себя. Когда я работал с людьми, то первым шагом всего было установить доверие. Скажем, с женщинами-заключенными – я приходил и проводил уроки рисования. Так мы строили доверие. Потом я начал делать технически гораздо более сложные сеансы. Я знаю, как построить доверие в небольшой группе.

Но представьте, что это доверие подорвано. Можно ли его восстановить?

Да, можно.

Можете дать совет?

Лучший способ – правда. Скажем, чтобы восстановить доверие в польско-еврейских отношениях, нужно продолжать исследования того, как поляки участвовали в Холокосте. После падения коммунизма польские историки глубоко занялись этим вопросом и опубликовали ряд важных книг, например, «Печальное лицо Холокоста». Там говорится, что евреев убивали даже без участия немецких солдат и полиции.

То есть сами поляки?

Да. Конечно, им за это немного платили деньгами или сахаром. Историки рассказывали правду, а общество пыталось свыкнуться с этим знанием. Так восстанавливается доверие. Это непростой процесс, но отношения между поляками и евреями строятся не на недопонимании или незнании истории. Они строятся на правде: да, мы знаем, чтó представители нашего народа сделали с представителями вашего. И этот процесс в Польше не заморожен, не запрещен. Хотя свобода научных исследований ставится под вопрос.

Потому что они должны служить идеологическим целям?

Да, интересам польского народа, как их определяют доминирующие политические силы.

Насколько для вас важно понятие польского народа?

Важно.

Важно в связи с тем, что вы к нему принадлежите?

Я бы, кстати, хотел, чтобы оно растворилось. Я с энтузиазмом отношусь к Евросоюзу. В принципе, мне нравится гибридная европейская идентичность. Нечто основанное не на конкретной национальной идентичности, а на участии в европейском проекте. Это нечто многонациональное, мультикультурное. Я ищу что-то новое, противостоящее тому, что существует сейчас, и едва ли какое-то новое правительство может его построить. Что-то похожее можно наблюдать сейчас в Украине. Им нужно строить украинскую идентичность, что бы это ни значило. Для этого используются государственные институты, музеи и историки.

Что вы сделали для растворения понятия польского народа? Или ослаб-ления?

Не так много.

То есть это ваше тайное желание?

Это пространство моей личной свободы. Я поддерживаю антинациональные и антинационалистические идеи. Я говорю и пишу о них, но в искусстве это мало проявляется.

А что не так с национализмом?

Я его боюсь.

(Смеется.) Уточняю: что не так с национализмом помимо того, что вы его боитесь?

Думаю, это очевидно. Если определять человека как представителя какого-то народа, можно сказать: это место для моего народа, а не твоего, так что уходи. Эти процессы в массовых масштабах происходят в Европе очень давно.

С тех пор, как родилось понятие нации.

Точно.

При этом идея нации подразумевает, что у каждого народа есть дух. Как у Гердера – каждая этническая группа, которая хорошо определяется, обладает собственным духом и поэтому требует пространства для его выражения. А государство появляется уже потом, чтобы усилить возможность выразить собственный дух. Так что не так с этой фантастической и романтической идеей народного духа, который кристаллизуется в национальном государстве?

Она быстро становится весьма кровавой. Но даже при всей ее опасности она мне не интересна. Помню, как куратор «Документы» Адам Шимчик выступал в ООН: «Хотелось бы задаться вопросом о названии этой организации. Объединенных Наций? Может, лучше объединенного народа?» Я с этим согласен. Особенно сейчас, когда мы видим бесконечные волны беженцев. Зачем говорить о нациях? То, что происходит, прямо связано с идеей наций. Национальные интересы, границы и так далее.

Но нация, строго говоря, это же идея. Вы считаете, что Евросоюз как идея нестрогой федеративной организации лучше, чем нация?

Это инструмент растворения идеи нации. Это смесь европейских наций.

Вы утопист.

В принципе, это возможно. Но сейчас все, увы, движется в противоположном направлении.

За последние 5–6 лет мы видим, что по всей Европе укрепляются идея нации и политические силы, ее защищающие.

Мне кажется, это просто воскреше-ние архаического языка, которое никак не связано с политическими изменениями в Европе. Мы, например, до сих пор называем эмигрантами поляков, уехавших работать в Англию. Огромное число поляков уезжают, потому что могут найти работу в других странах Евросоюза. Но мы все равно пользуемся старым термином и называем их эмигрантами. А это просто рабочие в поисках лучших условий труда и оплаты. Вся идея Брексита основана на архаичном словаре. Мы не успеваем за собственными фантазиями. «Давайте по-строим суперстрану и назовем ее Евросоюзом». Построили, но интеллектуально еще не поняли, что это такое.

Десять лет назад опросы показали, что только 3% жителей Европы идентифицируют себя как европейцы.

Сейчас разворачивается тенденция превратить эту суперстрану, это многонациональное единство в новую империю. Я очень этого опасаюсь. Это возможный сценарий. И дело не в том, что, условно говоря, Германия или Франция хотят утвердить свое доминирование, а в евроскепсисе, который очень силен в Польше и Венгрии: «Давайте уйдем из этой ужасной институции, которая разрушает наши национальные ценности, и построим прекрасную страну в изоляции, давайте будем символически и политически терроризировать других членов этой суперстраны». Мне кажется, скептицизм способен инициировать эти парадоксальные процессы, и в результате появится то, чего я не хочу, – новая империя.

То есть вы не хотите национальных государств, не хотите империи. Так что вы хотите – вольные (free) города?

Бесплатные (free) дома для свободных (free) людей.

(Смеется.) А в мире есть что-то красивое?

Конечно. Есть красивые люди, красивые леса, растения, животные, пейзажи, деревни, города.

А как искусство связано с красотой?

Тесно.

Но как? Может, я слепой, но я не увидел никакого стремления к красоте в вашем творчестве.

Лично мое искусство не слишком стремится к красоте.

(Смеется.) Заметно. Но почему? В былые времена искусство и красота были связаны теснее. Сейчас же в отдельных областях искусства говорить о красоте считается дурным тоном.

Можем поговорить об уродстве, если хотите, потому что оно нас окружает. Мы живем в уродливых городах, в окружении уродства.

Возможно, но, изображая это уродство, мы его умножаем.

Я не считаю, что мои работы уродливы. Я бы назвал их брутальной эстетикой или выражением некой брутальности, которая представляет отношения между людьми непосредственным образом. Вопрос здесь не в красоте или уродстве. К моим работам эти понятия малоприменимы.

А с каким понятийным аппаратом надо подходить к вашим работам?

Они посвящены истинным историям, человеческим отношениям, политическим схваткам, инвалидности. Такого рода правде. Разумеется, это созданная мной правда. Я это понимаю. Когда я, например, работаю с людьми с инвалидностью, я пытаюсь свести все их поведение к очень простым и обычным жестам и видам деятельности – ходить, сидеть и так далее. Я не создаю фантастических историй и не говорю, что они хоть и с инвалидностью, но могут по горам лазить. Я также знаю, что они порой живут гораздо хуже, чем показано в моих фильмах. Иногда их повседневная жизнь превращается в пытку – им больно, у них проблемы, безденежье, потому что они часто не могут работать, даже имея профессию. Они вынуждены полагаться на других.

Но мне казалось, что понятие истины обычно в большей мере связано с письменными текстами, чем с визуальными образами. В отношении документальных фильмов об истине заговорили совсем недавно. Если сравнить визуальное и словесное как способы представления истины, где больше преимуществ?

Мне кажется, в истории искусства это представлено по-другому: эквивалентом истины там считается реализм, то есть миметическое представление реальности. Произошло эволюционное развитие от идеалистического представления к более реалистическому. Скажем, идеалистически я могу изобразить вас как…

Молодого красавца!

Да! Но если следовать истине, надо стремиться к реализму. Это как с фотографией.

Но ведь процесс создания визуального образа внутренне противоречив, потому что образ не вещь.

Это действительно большая трансформация в искусстве – и даже конфликт. Подлинный реализм связан с брутализмом, порой даже радикализмом. Реализм часто понимают как художественный радикализм.

То есть брутализм сейчас считается реализмом, потому что сама жизнь брутальна?

Нет, потому что есть люди, которые так ее изображают.

Их притягивает все брутальное?

Да, есть такие.

Вы, например.

Иногда да.

И чем вас привлекает брутальная сторона социальной реальности? Мно-гие испытывают по отношению к ней отвращение, страх, желание дистанцироваться. А вас она манит.

Да, и я не знаю почему. Не знаю, как объяснить. Для меня это вполне естественная манера речи. Возможно, это связано с масштабом и границами. Для некоторых людей граница близка и понятна: вот здесь красивое, а здесь начинается брутальное. Для меня же она чуть…

Подальше.

Да, подальше. У них брутальное начинается тут, а у меня аж вон там.

Сергей Эйзенштейн говорил, что каждый фильм – это автопортрет. Это созвучно вашему опыту?

Нет, мне такой подход не близок. Я даже не понимаю, что он имел в виду.

Он много думал, зачем он делает то, что делает. Сначала ему казалось, что это все про классовую борьбу. А потом он понял, что это про него. Он изображает свой внутренний конфликт. Если вам это не близко, я переформулирую: что такое идеальный автопортрет? Каким бы вы его сделали, если бы захотели?

Мне не хочется делать автопортрет. И я сомневаюсь, что Эйзенштейн их делал. У него все как раз про классо-вость, политическую власть, войну, революцию. Я видел его фильмы, был на выставке в Москве. Я могу с уверенностью сказать, что это не автопортрет.

Это потому, что вы смотрите поверхностно. А если взглянуть глубже, то увидите автопортрет Сергея Эйзенштейна.

Ну это надо очень глубоко смотреть.

(Смеется.)

Нет, правда, кураторы выставки серьезно поработали и представили все трюки и киностратегии Эйзенштейна, весь его понятийный аппарат. И безусловно, это касается гораздо более широкого предмета, чем его автопортрет.

Должен признаться, что мне куда интереснее рассматривать фильмы Эйзенштейна как автопортреты. Потому что это нетривиально, это последнее, о чем думаешь.

А мне кажется, что это самое неинтересное. Об этом можно говорить, если перед тобой картина художника, который черпает вдохновение из своих извращенных фантазий. Тогда да, это будет психоаналитический автопортрет: мы видим его воображение, потому что оно визуализировано.

Давайте поговорим о вашем нежелании создавать автопортрет. Если автопортрет – это навязывание себя миру, можно ли сказать, что вам скорее хочется быть изъятым из мира?

Мне нравится ситуация, которая часто встречается в литературе. Если ты пишешь книгу от первого лица, это не значит, что книга написана от лица автора. Это абстрактная фигура, персонаж, созданный автором.

То есть вы как художник и вы как вы – это две разные сущности?

Я хочу сказать, что когда я появляюсь на своих фотографиях или в своих фильмах, это не я, это абстрак-тный персонаж, производящий определенные действия и порой брутально себя ведущий. Но это не я, Артур Жмиевский, а сыгранный мной персонаж фильма.

А кто тогда Артур Жмиевский?

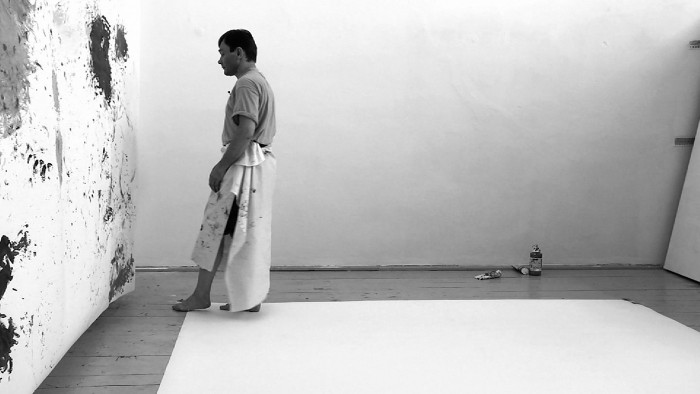

Писатель, актер, создатель этих историй и персонажей. Рассказчик. Соз-датель образов.

А что Артур Жмиевский понял о жизни?

У меня есть пара идей.

Можете сказать, что самое важное вы поняли в жизни?

Учитывая, что моя работа – снимать фильмы, я понял, как снимать фильмы.

Но это ноу-хау.

Это язык, и язык очень сложный. Его быстро не освоишь.

Это правда. Но вы сказали, что у вас есть пара идей.

До сегодняшнего дня… (Долгая пауза.) Я считаю, что один из самых серьезных вопросов – как убрать из жизни насилие. Важно договариваться, создавать коллективную, общую жизнь, даже если речь идет о небольших масштабах, о жизни с партнером, о семье. Мне кажется, я понял эту важную вещь. Это не профессиональное знание, но оно применимо и к профессиональным отношениям.

В какой ситуации вы бы убили человека?

Не знаю.

Помните, как Сократ говорит: «Хуже творить несправедливость, чем ее терпеть»?

К счастью, я не был в такой ситуации.

Тогда желаю вам никогда в ней не оказываться.

Спасибо. Мне кажется, идея договариваться вполне рабочая.

Не всегда. Особенно если тобой владеет гнев.

Конечно, но это вопрос того, как не скатиться к насилию, когда ты в гневе и у тебя внутри все бурлит.

Именно так я вас себе и представляю. Вы как емкость со взрывчаткой, которая уже загорается, а вы пытаетесь все это в себе сдержать.

Нет-нет, я не взорвусь, я уже нашел несколько стратегий, как не взорваться.

1 Żmijewski A. The Applied Social Arts // Krytyka Polityczna. 2007. No. 11–12.