Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!

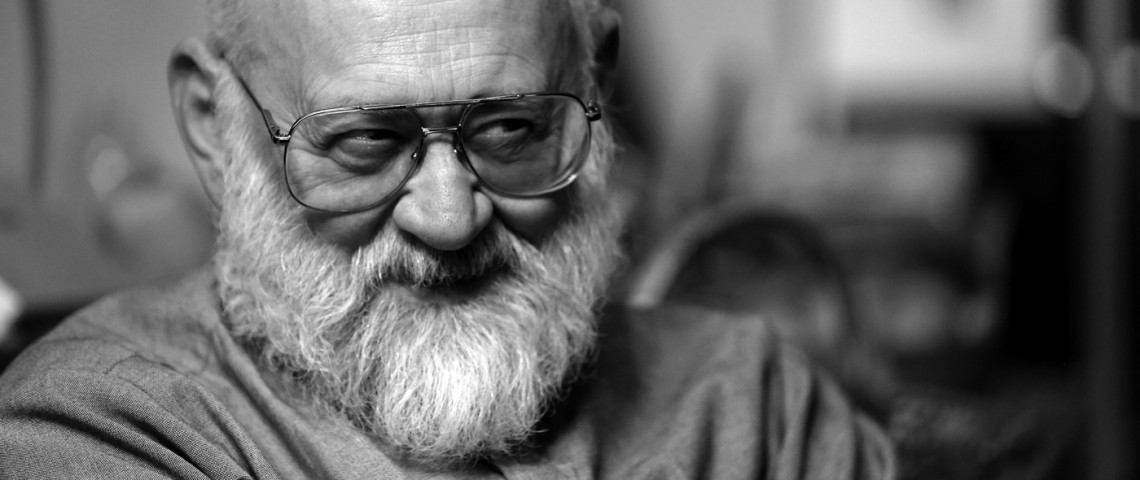

В начале 60-х годов прошлого века среди молодежи, приезжавшей к отцу Александру Меню в его подмосковный приход, появился студент исторического факультета Миша Меерсон, будущий отец Михаил. Как и многих молодых людей этого окружения, его привел туда интерес к русской религиозной философии начала XX века. Занимался он также переводами, правозащитной и подпольной издательской деятельностью, что в те времена было совсем не безопасно. Постепенно пришел к христианской вере. Будучи крещен еще в детстве русской матерью, Михаил стал прихожанином и другом отца Александра Меня, который сыграл огромную роль в его жизни.

Эмигрировав в 1972 году, Михаил учился какое-то время в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, потом оказался в Соединенных Штатах, учился в Свято-Владимирской православной семинарии у отца Александра Шмемана и отца Иоанна Мейендорфа. Был рукоположен в священники в 1978 году и стал отцом Михаилом. Еще до этого провел год в знаменитой École Biblique в Иерусалиме, проживая там в греческом монастыре Св. Онуфрия, находящемся в Геенне (долине Гинном). Так что можно сказать, что отец Михаил попал в число православного духовенства прямо из Геенны, предварительно женившись (уже по выезду из Геенны) на Ольге Шнитке.

Это внешние факты. А по существу можно сказать, что отец Михаил – это целая компания самых разных людей – мудрых, знающих и веселых. Он интеллектуал и ученый, причем и историк, и богослов. Защитил докторскую в католическом университете Фордем в Нью-Йорке, автор множества статей и нескольких книг, из них последняя – «Империй призрачных орлы», об истории Первой мировой войны – очень занимательная: в ней показано, что одной из причин войны, чуть ли не главной, была путаница в голове русской Думы, которая оттуда перекинулась и в голову императора Николая II. Путаница заключалась в том, что «патриотически настроенные» русские решили, что к их числу принадлежат и карпатские русины, которые тоже называли себя «русскими» или же «руськими», и они, русские, ринулись на защиту этих «руських» русинов против австро-венгров.

Сам Меерсон говорит о себе в нижеследующем интервью: «Я же болтун, я лектор по природе». Самым потрясающим образом эти качества проявляются в его проповедях. Каждое воскресенье отец Михаил говорит две проповеди: одну по-русски, а другую – причем на другую тему – по-английски (в приходе у него и русскоязычный народ, и американцы). В этих проповедях он умудряется увязать содержание воскресных чтений с человеческой жизнью и историей или же литературой, искусством, кино – все это интересно, злободневно, слова Писания оживают, обращаются к каждому, доходят до сердца, остаются в памяти.

Согласно словарю и церковному употреблению, старославянское слово «окормлять» происходит от слова «корма», то есть место на судне, где находится руль и сидит кормчий. Священник окормляет свой приход, то есть руководит им, управляет, ведет, осуществляет попечение. Есть и другая, народная этимология, производящая это слово от корня «корм» и приписывающая священнику действие по этому корню: «кормление» верующих, чаще всего понимаемое в духовном смысле.

Вот уже сорок лет отец Михаил служит верой и правдой в одном и том же приходе храма Христа Спасителя на 71-й улице в Нью-Йорке. Он привел к христианству и крестил несчетное число людей, он причащает, исповедует, женит, хоронит, утешает, вдохновляет, веселит – одним словом, он окормляет свой приход и в истинном, и в народном смысле этого слова: он кормит и поит народ евхаристическими вином и хлебом и в то же время печется обо всех и каждом, направляя людей мудрым советом, добрым словом, улыбкой, шуткой, а иногда и анекдотом. И вот что забавно: интервью, которое вы сейчас прочитаете, тоже кончается гостеприимными словами: «А сейчас я вас должен кормить и поить».

Лариса Волохонская

Как вы понимаете то, что в христианстве основной текст представлен в четырех версиях, которые очень отличаются друг от друга? Ни в одной другой религии основной текст не представлен в различных по содержанию версиях. Почему в христианстве их четыре, а не одна?

Много лет назад у меня был друг, ныне покойный поэт Иван Елагин. Он мне подарил сборничек своих стихов, а потом говорит: «Я страшно люблю кино. И вообще, мне для стихов необходимо в кино ходить». Я спрашиваю: «Каким образом?», и он отвечает: «А они очень похожи. Кино неожиданно дает что-то крупным планом, например, какой-то цветок. И так же в поэзии – ты выделяешь какую-то деталь, и она начинает играть». Он показал некоторую, для меня совершенно не очевидную связь между двумя разными жанрами. Представьте, что вы оператор или режиссер. И вы знаете потрясающего человека, который несколько лет назад появился в Иудее, – такой Иисус из Назарета. Вы знаете, что многие его современники еще живы, и, в принципе, можно даже документальный фильм о нем снять, потому что он до сих пор ходит. И вот сначала поехала одна съемочная группа и сняла маленький фильмик. Потом поехала другая, скажем, из Александрии. Евреи, израильтяне сделали фильм про своего пророка во главе с режиссером Матфеем. А другой режиссер, Марк, приехал из Рима, причем матфеевскую версию он не видел и решил снять свою. Потом откуда-то из Малой Азии приехал уже нееврей, Лука, но он слышал про эти дела. Сам не принадлежал к этой общине, но слышал. «Я сделаю такой документальный фильм, – говорит, – но это дела прошедшие, поэтому мне надо опросить свидетелей о том, как развиваются события дальше». И он сделал свой фильм в двух сериях. Первая – это Евангелие, вторая – Деяния. А потом Иоанн взял и создал свою версию.

Сидел у себя и все придумывал.

В каком смысле? Он не все придумал. Поразительное дело, они все показывают конкретный материал, конкретные события. Но каким образом они их компонуют? Всякий фильм, всякое произведение, каким бы оно ни было, является художественным.

Потому что композиция создается человеком?

Нет, художественная вещь концентрирует содержание. Я вообще очень люблю кино и даже в свое время хотел стать режиссером – так сказать, в молодые годы. Но карьера иначе повернулась. Однажды здесь в Америке, во французском клубе Alliance française, показывали Cinéma vérité. Я даже не знал, что это такое. А это просто стоит камера на улице и снимает все, что происходит. Я просидел там часа два. Более бессмысленного, пустого, я бы сказал, бессодержательного времяпровождения у меня никогда не было. Не показано ничего, хотя это нормальная каждодневная жизнь. Ведь что делает художественное произведение? Оно берет эту каждодневную жизнь и ее концентрирует. Художник ее приводит в состояние такой конденсации, что ты в ней видишь жизнь. И даже когда реализм не работает, такую концентрацию может дать, скажем, сюрреализм. Ничто не передает советскую действительность лучше, чем сюрреализм Хармса или Платонова. Меня всегда поражало и в «Чевенгуре», и в «Котловане», насколько это вещи абсурдистские. Именно в этом абсурдизме концентрированно передается весь абсурд этой реальности. Хорошо, вернусь к Евангелию...

Правильно ли я вас понимаю: евангелия – это четыре художественных произведения, которые по-разному концентрируют то, что важно в событиях, о которых они говорят?

Да.

Как вы объясняете, что люди, принимавшие канонические решения, решили, что надо сохранить все четыре, вместо того, чтобы выбрать один авторитетный рассказ, на который можно сослаться и в котором нет внутренних противоречий?

С удовольствием расскажу. Канон Нового Завета был принят достаточно поздно, а именно в конце IV века, на соборе в Северной Африке, в Гиппоне. Там, где Августин Блаженный был дьяконом и позже стал епископом. Это 382 год, когда канон был определен! А до этого возникала куча всяких, что называется, апокрифических писаний. Два тома апокрифов, маркианистские писания, потом всякие гностические вещи. Поэтому интересным образом именно внутри церкви происходила эта селекция, этот отбор, причем я говорю не только о православии и католичестве, но и о реформаторах. Мы, между прочим, все соглашаемся, что это есть канон Нового Завета. Для протестанта это вообще scriptura sola, что тут говорить. Это основа. И даже сейчас, притом что все это перетолковывается, гиперкритизируется, Новый Завет разбирается на части буквально по слогам и потом собирается снова, никому и в голову не приходит добавить туда еще что-то из апокрифических евангелий, которые сейчас тоже издаются томами.

Я встречал людей, которым это приходит в голову.

Это приходит в голову, но тем не менее это туда не вставляется.

Почему? Из-за ригидности церковной практики?

Нет, дорогой, не только. Когда возникла критика – научный, свободный обзор, анализ и обсуждение святого канона, все хотели прежде всего сравнить эти четыре евангелия с другими источниками. А вдруг в них что-то другое? Начали искать по-научному. И оказалось, что в этом веке нет вообще никаких источников. Что все остальные апокрифические вещи возникли значительно позже, чуть ли даже не в начале IV, в V веке.

Про Евангелие от Фомы еще не известно. Возможно, это самое начало II века.

Все-таки позже. Я знаю Евангелие от Фомы. Дело в том, что для каждого из евангелистов характерно наличие сюжета, имеющего начало и конец. Возьмем разработку, скажем, Евангелия от Матфея. Это сюжет, надо сказать, царский.

Там и военный элемент присутствует.

Он по-разному присутствует и в других евангелиях тоже. Я на самом деле хочу провести одну линию. Она начинается в Евангелии с Иисуса, затем Давида, затем Авраама. Почему именно в таком порядке? Все-таки Авраам был раньше Давида. Давид – это такой идеальный царь, когда-то создавший государство, которое потом стало распадаться и в итоге распалось. Ко времени Иисуса его уже не существовало пару веков. Оно потом немножко возникло при Маккавеях, и вот Ирода, который фигурирует в Евангелии от Матфея во введении, практически прикрывают. После него евреи сами просят римлян упразднить эту монархию. Так вот, Иисус – наследник Давида. И дальше дается генеалогия, как мы помним: 14 родов, от Авраама до Давида. Почему? Потому что Давид – это исполнение пророчеств. Господь Бог обещает Аврааму: «Я тебе дам эту землю». Но Авраам в этой земле что получает? Только кладбище. Все остальное ему не принадлежит. В Хевроне до сих пор из-за этого кладбища идут перестрелки, там лежат патриархи. Это единственное, что он приобрел, – патриархию. Пустыня Махпела – чистое поле, а на нем пещера, в которой они до сих пор лежат.

Таким образом, обещание Господа исполнилось? Он сказал: «Получишь жизнь» – вот он и получил?

Как начало. Но! Господь сказал: «И будут твои потомки как песок морской». Окончательно это исполнилось в Давиде, согласно царской иудейской линии. Именно Южного царства. Потому что у Северного царства была своя философия истории: это была республика, федерация, так сказать, племен. В то время как монархическая традиция была в Южном царстве. Но Северное-то распалось раньше и было забрано Ассирией. Они исчезли. К 722 году там уже ничего не было. А эти просуществовали еще двести лет, до Вавилонского плена. Давидовская философия – это философия монархической централизации Иудейского царства. Которую, между прочим, интересным образом потом восприняли и репродуцировали европейские монархи. В том числе Иван Грозный.

Они репродуцировали давидовскую философию?

Да. Причем он фигурирует на церковных витражах, в псалтырях, во всех манускриптах. Иван Грозный даже повторяет давидовскую опричнину. У Давида есть такие Хелефеи и Фелефеи, таинственные опричники.

Так вот, в Давиде исполнилось обетование, данное Аврааму. 14 поколений – и полное исполнение. От Давида до переселения из Вавилона. Всё. Вернулись назад. Откуда Господь Бог вызвал Авраама из Вавилона? Из Ура Халдейского. «Вот вам, понимаешь, за то, что вся ваша история пришла к нулю». Откуда начали – туда и вернулись. Но почему именно 14 поколений? Меня долго интересовал этот вопрос, пока моя жена, знающая иврит, мне не объяснила. Дело в том, что это нумерическое число имени Давид на иврите. Далет-вав-далет: 464 – 14. Это каббала, гематрия. Во всех древних языках буквы – это цифры. Значит, если читать имена как цифры, в принципе становится понятно. Давид – это мерка всей еврейской философии истории. И дальше Иосиф оказывается дальним потомком Давида, про которого в то время все забыли. Между прочим, согласно Иосифу Флавию, никто вообще о Давиде не упоминал, хотя там постоянно возникали разные взрывы националистических движений. Вожди восставали, ссорились между собой, грабили свое население, воевали с римлянами, пока не началась великая война, положившая конец Иудейскому царству. То есть Иисус здесь оказывается единственным прецедентом, причем он не потомок Давида по крови. Он, так сказать, фиктивный сын Иосифа. Он усыновлен царским родом, который сам на это царство не претендует. Поскольку это было так же опасно, как претендовать, скажем, во время Сталина на русский престол на том основании, что ты потомок Рюриковичей. Я бы не рискнул.

Вы говорите, что у каждого евангелия не только свой сюжет, но и своя аудитория?

Конечно!

И этот сюжет мог быть понятен только евреям?

В общем, Матфей написан для евреев. Откуда мы знаем, между прочим, предания церкви, особенно православные? Откуда мы знаем, кто что написал? У такого раннего автора, как Ириней Лионский, – это первая половина II века – сказано, что первым написал Матфей. Написал на иврите, а потом переводили кто как мог. Потом написал Марк, который был учеником Петра, с его же слов. Потом написал Лука, который был учеником Павла. И уже потом, после всех, Иоанн написал свое Евангелие. С точки зрения литературного анализа, который я провожу, я тоже считаю, что это правильный подход.

Вы согласны с Иринеем?

Да, причем исходя не из того, что я твердо держусь православного предания отцов церкви. Прежде всего, я это не сам придумал. У меня есть определенная школа для этого. Я очень много лет изучал Библию и немножко занимался самоиздательством – переводил библейские комментарии. Меня это так заинтересовало, что я поехал в Израиль, учился там в École biblique de Jérusalem. Это доминиканцы, которые издали знаменитую...

…Иерусалимскую Библию?

Да. Там я немножко подучил иврит. Потом здесь занимался Ветхим Заветом, меня жена таскала на лекции, мы тут слушали замечательного библеиста Мюррея Лихтенштейна в Хантере1. В 80-е годы я там прослушал два его курса на иврите. Это был разбор Книги Псалмов и Книги Премудрости. Сначала мне было тяжело, а потом я никак не мог понять, куда мне еще пойти, на библеистику или на историческое богословие. Меня интересовали две темы: лингвистика и русская религиозная философия. Я все-таки решил, что нужно написать про русскую религиозную философию. Поэтому я, так сказать, защитился по этой линии. Но, конечно, меня заинтересовал в основном мой профессор Чарльз Гиблин в Фордеме2, который читал курс по Новому Завету. Я слушал аспирантские курсы по Евангелию от Иоанна, Евангелию от Марка и Апокалипсису. Книгу «Апокалипсис: Открытая книга пророчеств», которую он написал, Оля3 перевела. Она издана с моим большим предисловием и комментариями. Мы ее издали на английском в 1993 году. Так вот, для меня Библия открыла целый метод.

В чем состоит ваш метод?

Это метод структурного текстуального анализа. Это формальный анализ.

Что может дать читателю формальный анализ текста?

Он раскрывает внутреннее содержание, показывает, как содержание доносится через форму. Скажем, Гиблин произвел совершенно фантастический структурный анализ Нагорной проповеди. Там в Заповедях блаженства всего десять строк. У него вся книга посвящена Нагорной проповеди, но основная часть – это структурный анализ Заповедей блаженства. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» – ну, вы знаете. Гиблин совершенно справедливо говорит, что, конечно, мы все это знаем, но скользим мимо, не обращая внимания на один интересный момент. Если мы возьмем Заповеди блаженства, то увидим, что все ценности, которые существовали всегда, особенно в нашей современной секулярной цивилизации, в этих заповедях перевернуты с ног на голову. Если бы мы серьезно восприняли Заповеди блаженства, мы бы все как минимум стали юродивыми Христа ради. Франциск Ассизский по сравнению с нами был бы жирный буржуа, понимаете? И дальше он разбирает, причем структурно, насколько здесь содержание и форма сопутствуют одно другому. То есть насколько Царствие Небесное, которое Иисус идет проповедовать, уже фактически присутствует в этих Заповедях блаженства. Это действительно сложный, математически точный, вымеренный прекрасными схемами анализ текста.

Но вернемся к Евангелию от Матфея. К царской теме.

Да, царская тема. Чем кончается Евангелие? Последние слова Господа, воскресшего в Галилее. Что он говорит апостолам? «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». То есть он таки воцарился! Но он воцарился уже похлеще Давида. (Смеется.) Власть ему дана везде – и на небе, и на земле. И через все Евангелия проходит тема царства, которое в параллельных местах у синоптиков так не педалируется.

Давайте соединим сюжет, описанный Матфеем, и вашу идею, что это художественное произведение. Это произведение создано с тем, чтобы убедить евреев того времени или меня сейчас в том, что Иисус – настоящий царь?

Да.

Как вам кажется, в какой мере там присутствуют придуманные Матфеем художественные элементы? Это же не документальные кадры.

Но вы же можете снять, скажем, исторический фильм, правильно? Не обязательно делать его документальным. Если фильм про Линкольна или про Петра I – вы же не можете сказать, что это придуманная история, хотя она, безусловно, создана режиссером. Мы говорим, между прочим, о древней культуре. Вот Плутарх пишет биографии. Что, он их сам выдумывает? Это биографии деятелей римскогреческой истории.

Эта аналогия очень важна. Вы думаете, что евангелия можно рассматривать в жанре биографии?

Нет, их нельзя рассматривать в жанре биографии.

Мне всегда казалось, что они такие sui generis.

Совершенно верно. Поэтому они и называются евангелиями. Это биография, которая на самом деле не биография, а благая весть. Это уникальный жанр. Больше таких не было. И в общем, так называемые апокрифические евангелия по формальному определению не входят в этот жанр. Более того, здесь есть один момент. Художественное произведение – это не обязательно fiction4. Вопрос в том, как нам определить, как много, например, Достоевский в «Бесах» присочинил к реальному делу Нечаева. История-то конкретная: убийство анархистами молодого человека. Но нам особенно не с чем сравнивать. Мы можем сравнивать Матфея с Марком и Лукой. Там есть параллельные вещи. Причем концепция, что Марк был протоевангелистом, а другие на его основании сочиняли свое, потихонечку распалась сама собой. Ведь что интересно в науке? Наука сама себя критикует и сама себя исправляет.

В лучших своих проявлениях – да. Как вы понимаете имеющуюся у Марка фразу, которую вы переводите как «немедленно», а другие – как «внезапно»?

Eutheos? Мне кажется, что это эвристическое выражение в Марке – ключ к его Евангелию. Евангелие от Марка – самое короткое, там 16 глав. Более того, что интересно, в отличие от Матфея, у Марка вообще нет никакой хронологии. Причем это рассказ от начала и до конца, с проповеди Иоанна Крестителя до Христа и вести «Он воскрес». Это, так сказать, очень емкий рассказ, плотный. Там одно к другому притянуто. Это Евангелие показывает, что явление Иисуса в истории было как стрела, выпущенная из лука. Но, согласно Марку, вообще невозможно сказать, как долго это все продолжалось – три года, год, а может быть, даже несколько месяцев. Более того, там все время подчеркивается time pressure5, что называется. Что время поджимает. Иисус пришел со всех сторон. Молниеносно. Причем даже там, где в этом совершенно не было необходимости. Скажем, заходит Иисус в дом к Петру, и тут же – eutheos – ему говорят, что у него теща больна. Почему? Потому что нужно об этом сказать. Это подчеркивается 53 раза. Слово eutheos проходит через все Евангелие. Оно подчеркивает определенный прорыв вечности во время. В том числе и демонический, когда происходит казнь Иоанна Крестителя. Внезапно Саломея бежит к матери и спрашивает: «Что мне давать?» Та говорит: «Принеси мне голову Иоанна Крестителя». Она немедленно – eutheos – прибегает к Ироду Антипе и говорит: «Дай мне голову Иоанна Крестителя». И тот немедленно посылает палача, который приносит ей невинную голову Иоанна Крестителя. И точно так же действует Иисус – немедленно. Это как бы прорыв вневременных осей в нашу человеческую историю.

И вы в таком формальном приеме видите часть...

…его композиции. Это все благая весть. Все Евангелие в этом смысле, независимо от литературных форм и построения, ведет к одному. Эта биография исторического Иисуса оказывается плотной. Как, с другой стороны, говорит Павел, «в Нем вся полнота божества телесна».

Вы знаете, критики и исследователи Нового Завета часто ищут то, что называется «историческим Иисусом». Но как выжать из Евангелия исторического Иисуса? Ведь очевидно же, что там полно богословия. Если же мы не верим в богословие, нам нужно знать, что было на самом деле. Хорошо. Давайте посмотрим за пределы Евангелия. А за пределами, оказывается, вообще ничего нет. Никаких упоминаний, кроме как у Тацита, что были какие-то христиане, верившие в какого-то Иисуса, которого, вообще-то, евреи распяли, потому что он был бандитом. В Вавилонском Талмуде VI века просто обыкновенная хула, там никаких новых знаний нет. Якобы его какая-то женщина зачала от римского офицера – и все, никаких данных. Просто поразительное молчание в течение шести веков. Причем не только об Иисусе, но и о своей собственной истории.

О каких шести веках идет речь?

С I по VIII век. Еврейская история в то время как бы отсутствует. Это у народа, который написал Библию! Для которого история – это всё, у которого абсолютно историческое сознание. И вдруг целые века собственной истории выпадают.

И как вы это объясняете?

Историческим ступором. Израиль Иисуса не пережил, он, так сказать, им поперхнулся. Причем это произошло мгновенно. В 80-м году произошло разрушение храма. Это было не первый раз, храм и до этого разрушали, оскверняли: римляне входили, греки входили, Зевса ставили, потом убирали. В конце концов, евреи могли отстроить другой храм. Ведь они построили храм в Египте. Была огромная община в Вавилоне, которая так и сохранялась во время Вавилонского плена, и иерусалимские евреи подняли, между прочим, восстание против римлян. В 70-м же году раввинат созывает свой синедрион в Ямнии (во время войны, буквально под осадой римлян) и радикально перетолковывает всю Тору. О чем, собственно говоря, книга Левит? Это установка богослужения в храме с жертвоприношением. Иосиф Флавий описывает, что во время Пасхи священники ходили по щиколотку в крови. Там 600 волов приносилось в жертву, 100 000 овец – в общем, какие-то невообразимые цифры. Конечно, это жертвоприношения позднейшего периода, которые уже отражают развитое богослужение храма, но оно спроецировано на эти 40 лет в пустыне – якобы уже тогда евреи проводили жертвоприношения в переносном жертвеннике. Если евреи могли, не имея своей земли, приносить жертвоприношение согласно Торе, когда у них не было храма, почему после разрушения храма они не смогли вернуться к той же самой практике? Они же читали ту же самую Тору в тех же самых синагогах. Why not?

Может быть, у них была другая логика?

Совершенно верно. Она изменилась на соборе 70-го года.

Вы считаете, что они не смогли совладать с ситуацией в присутствии Иисуса?

Нет, еще сильнее. Если вы помните Послание к евреям, о чем оно? О превращении храмового богослужения и жертвоприношения в христианское жертвоприношение Иисуса Христа. Иисус Христос – первосвященник вечный по чину Мелхиседека, который принес в жертву себя самого, а не этих бесконечных козлов, ягнят и волов. Тем самым совершив очищение грехов наших и воссев одесную Бога на небесах.

Послание к евреям это как-то объясняет?

Нет, не объясняет. Знаете почему? Потому что, по моему глубочайшему убеждению, это Послание к евреям было написано до разрушения храма, а не после. Я лично верю, что автор этого послания – Павел. У меня есть свои теории по этому поводу. Более того, он пишет о богослужениях в храмах в настоящем времени, а не в прошедшем, что было бы логично. Представляете, какой аргумент для человека, который говорит, что все древнее ветхозаветное богослужение кончилось и оно заменено новым жертвоприношением Иисуса Христа, которое вечно? Если бы оно действительно кончилось, храм был бы разрушен. И тут бы автор потер руки и сказал: «Ну, видите? Уже нет ничего». Но он пишет об этом богослужении, он говорит, как каждый год первосвященник входит в святая святых, выносит кровь и окропляет этой кровью весь народ. Он пишет в настоящем времени, а это значит, что храм еще продолжает существовать. Храм остается, но в его Послании к евреям он уже кончен. Параллельные вещи есть и в Евангелии от Иоанна.

А что же этот чужеземец, который, говорят, врачом был...

Лука?

Да. Чем примечателен его рассказ или сюжет? Кроме того, что он ставит все это в конкретные исторические рамки, указывает место и так далее.

Это интересная тема. Вот мы говорим: «Евангелие от Луки». Но Евангелие от Луки – это не совсем Евангелие от Луки. Это сочинение, состоящее из двух частей. Сначала Евангелие, потом Деяния. Более того, там есть шарнир, который их связывает, – это заключение Евангелия от Луки и введение Деяний апостолов. Там последний кадр последней серии повторяется как первый кадр второй серии. Это вознесение Иисуса. Прежде всего о вознесении Иисуса мы знаем только по Евангелию от Луки. Конечно, интересно, что второе заключение Евангелия от Марка говорит, что он потом вознесся. Но это позднейшее приложение. А в собственном тексте Марка оно вообще кончается загадочнейшим образом, когда ангел говорит женщинам: «Он воскрес. Идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее». И они побежали и от ужаса никому ничего не сказали. Потому что боялись. Точка.

Красиво.

Красиво! Потом уже церковь из разных кусочков из Луки вывела свое заключение. Но что, собственно, делал Лука? Лука, скажем так, получил грант от некоего Феофила...

Он ему бабки дал?

Ну я смеюсь. Шутка в том, что он пишет: «Дорогой Феофил, я пишу тебе эту историю».

Ты попросил, вот я тебе и пишу.

Да. Более того, он пишет: «Я ездил, опрашивал народ, собирал материалы».

То есть были дорожные расходы.

Думаю, что были. (Смеется.) Но человек, в общем, сделал большую работу. То, что сделал Лука, он мог сделать, так сказать, для вечности и для нас. Мы тебе, Лука, благодарны больше, чем Феофилу.

Тексты-то он прислал, а бюджет история не сохранила.

Да, да, да. А потом он ему пишет вторую вещь. «Достопочтенный Феофил, я тебе рассказал первую часть про Иисуса – как Он вознесся, а сейчас я расскажу вторую часть». Как продолжение. И дальше Лука пишет про возникновение церкви. Это просто-напросто сошествие Духа Святого. В начале он описывает какой-то маленький эпизод истории иерусалимской церкви. Потом ее гонения, потом она распадается, все разбегаются в разные стороны, а он с 16-й главы пишет от первого лица множественного числа. Более того, особую роль в Евангелии от Луки играет лицо Духа Святого. И в первой части, и во второй. Он возвещает, так сказать, рождество Иоанна Крестителя, потом рождество Иисуса Христа, а потом он фигурирует в Сретении, потому что это он приводит Симеона, он готовит всю сцену. А когда появляется Иисус, Дух Святой как бы отступает на второй план.

А в чем месседж?

Подождите.

Вы очень терпеливый человек.

Ну, если бы я был Иисус, я бы сказал: «Не делай другому того, чего не хочешь себе» – вот и весь закон о пророке. (Смеются.) Но я же болтун, дорогой мой! Я лектор по природе.

Потом, когда Иисус возносится, Дух Святой снова принимает эстафету. Он уже постоянно действует с апостолами. Причем апостолы в 15-й главе собираются на первый свой собор под председательством не папы римского, а Иакова, брата Господня, который, выслушав всех, сказал: «А я постановляю». От себя сказал. Он председатель иерусалимской церкви. А потом они пишут письмо с очень интересными словами: «Соизволилось Духу Святому и нам принять решение. Освободите, братие, верующих из язычников от соблюдения закона», то есть от обрезания. Пусть основные вещи соблюдают, крови не едят, не блудят, а так вообще – пусть веруют в Иисуса Христа, этого для них достаточно. Далее Дух Святой фигурирует у Луки и Павла. Более того, Деяния апостолов имеют начало, но не имеют конца. Книга не заканчивается – она обрывается. Павел сидит в Риме. Это его первый арест. Он жил на своем иждивении, принимал гостей, с ними беседовал. И вдруг оно кончается. Лука дописал фразу, вышел куда-то из дома и не вернулся. Мы вообще не знаем, что с ним произошло. Может, гонения, а может, его убили. Но история церкви, которая началась с Духом Святым, на самом-то деле не закончилась.

То есть он ввел образ людей, которые переложили ответственность за свои действия на Духа Святого?

Ну, в каком-то смысле. (Смеется.) Между прочим, профессор Гиблин продемонстрировал, что в Луке довольно четко прослеживается движение Господа в Иерусалим. Почему? Потому что Иерусалим – то место, где надлежит умереть пророку. Это интересное понятие у евреев, восхождение в Иерусалим. То есть в Евангелии подчеркивается, что вершина его служения произойдет именно в Иерусалиме – его смерть и воскресение, вознесение.

И я обратил внимание на такую вещь. Когда ученики сходят с горы Преображения, Иисус говорит им «никому не рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Ученики сдержали слово. А потом они все время спрашивали себя, что это значит, «воскреснуть из мертвых». Этот эпизод присутствует и у Матфея, и у Луки. Но ни тот, ни другой не употребляют слово, которое употребляет Марк. А Марк употребляет слово ἐκράτησαν от глагола κρατέω. Интересный глагол. Это значит быть мощным, обладать силой, господствовать, хозяйничать, держать в своей власти, управлять, завоевывать; ὁ κρατῶν у Софокла – правитель, хозяин.

Но это уже деталь.

Это очень важная деталь. У Ксенофонта это значит «победитель». Это значит «завоевать территорию и попытаться ее освоить». Скажем, русское правительство завоевало всю огромную территорию Сибири, но не освоило. Вот так и апостолы ухватили весть о воскресении, но они ее не освоили. Они не знают, что это такое. Тем не менее они над ней властвуют. И мы можем сказать, что это главное, что остается у всей христианской церкви. Мы проповедуем воскресение из мертвых, но мы не знаем, что это такое. Мы владеем этим чем-то, жизнью после смерти. Эта территория нам дана, но она не освоена. И вот в этом глаголе, который именно Марк употребляет, я увидел богословский смысл, который сегодня так же относится к нам, как к этим трем евангелистам.

Как вы думаете, Иоанн свое Евангелие писал позже первых трех?

Согласно тому же Иринею и православной традиции, Иоанн получил все три Евангелия, прочел и уже потом написал свое.

Вы с этим согласны?

Согласен. Вообще, иоанновское Евангелие – одно из самых интересных по форме. Знаете, критики мифологической школы почему-то говорят, что это позднее Евангелие, III или IV век. Даже Эрнест Ренан, который сам, не будучи верующим, написал книгу «Жизнь Иисуса» как просто человека, говорит, что это все написано в I веке. Я считаю, что ничего подобного. Евангелие от Иоанна написано в конце XX – начале XXI века. Это постмодернистское произведение.

В смысле?

В нем одна на другую накладываются несколько структур. Причем, будучи учеником и последователем Гиблина, здесь я с ним разошелся даже вплоть до столкновений.

И автор эти структуры сознательно строил?

О да.

То есть автор в некотором смысле манипулятор.

Это великое произведение. В нем заложено такое количество всего! Зачем гения называть манипулятором?! Он пишет. С одной стороны, на что напирал Гиблин? Что там есть последовательная структура, рассказ. Это фабула. Начинается с пролога, потом свидетельство Иоанна Крестителя, которого, между прочим, храмовое начальство отправляет в посольство, и он свидетельствует об Иисусе. Это происходит за Иорданом у местечка Вифавара, где крестил Иоанн. Далее следуют эпизоды, связанные с Иисусом. Эпизоды жизни и деятельности, проповеди и знамения Иисуса. К чему они приурочены? К иудейским праздникам. И они происходят в Иерусалиме. В храме.

Я в свое время прочел книгу Эйлин Гилдинг The Fourth Gospel and Jewish Worship6. Автор, англичанка, профессор библеистики, написала эту книгу в 60-е годы. Это серьезнейшее исследование. Она проделала огромную работу, взяв еврейские праздники, которые здесь упоминаются, найдя, какие богослужения были в это время, какие синагогальные и храмовые чтения и каким образом действия и проповеди Иисуса перекликались с текстами именно этих праздников. В десятой главе происходит последнее столкновение Иисуса с группой, которая называется «иудеи». И он от них бежит. Куда он возвращается? В то место за Иорданом при Вифаваре, где крестил Иоанн. На этом кончается нарративный кусок Евангелия от Иоанна. Следующая глава: они уже из Иудеи вместе с учениками снова идут в Иерусалим. Почему? Потому что они узнают, что умер Лазарь, и Иисус идет его воскрешать. Туда же приходит группа иудеев – оплакивать и хоронить Лазаря. И вдруг Иисус его воскрешает. В тот момент целая толпа иудеев уверовала в него. А потом кто-то донес фарисеям. Фарисеи тут же собрали синедрион вместе с первосвященником и говорят: «Что нам делать? Скоро Пасха, а этот человек такие знамения творит, сейчас вообще восстание поднимет».

Мне иногда кажется, что не только в Евангелии от Иоанна, но и в других уверование происходит таким образом: охуел до того, что уверовал.

(Смеется.) Ну, вы просто сильно, с перцем выразили правду. А что, действительно. Уверовал потому, что такое увидел. Так вот, синедрион принимает решение убрать Иисуса. У Иоанна очень много всяких каламбуров, иронических тонкостей. И вот первосвященник говорит: «Лучше, чтобы один человек умер за народ, чем весь народ погиб». Это реалии политики. Они ведь не понимали, кто он такой. Просто фокусник какой-то, Кашпировский. Но мало ли что. Он ведет за собой толпы народа, а евреи – народ горячий, неоднократно восставали на Пасху. Конечно, с христианской точки зрения это абсурд...

Но в этом Евангелии посыл очень часто таков, что иудеи глупые.

И злостные. И убийцы. Да.

А в других евангелиях глупыми и непонимающими оказываются апостолы. Один раз не понимают, другой раз не понимают...

Ничего подобного. Апостолы такие же, как иудеи. В Евангелии от Иоанна они не очень отличаются. До последнего момента. Эта идея очень важная. Это абсолютно необходимая здесь категория лиц для Евангелия от Иоанна, для его структуры. Евангелие от Иоанна суммирует всю историю Ветхого Завета. А в чем, собственно говоря, суть этого завета? Завет – это договор Господа и иудеев. Господь выбирает себе избранный народ – иудеев. «Я с вами говорю, вы меня слушаете. Вот мои заповеди, и пока вы их исполняете, вы мой народ».

И вся история оказывается рассказом про то, как договор не соблюдается.

Совершенно верно. То же самое происходит в Новом Завете. Но не в этом дело. Кто здесь иудеи? Иудеи – это абсолютно необходимый фон, перед которым является Иисус. Кто такой Иисус в Евангелии от Иоанна? Это он же самый, потому что когда Господь призывает Моисея на горе Синай в третьей главе Исхода и говорит: «Иди в Египет и выведи мой народ», тот спрашивает: «А как тебя зовут?» Он говорит: «Яхве». То есть глагол to be – это непроизносимое имя для евреев.

Он не говорит «Яхве», он говорит «’ehyeh ’ăšer ’ehyeh».

Это он во второй раз говорит: «Я есть тот, кто Я есть». А первое – это то самое название, которое в Септуагинте переводится как «Ego eimi». Так вот, в беседе с иудеями и со своими учениками Иисус говорит именно это: «Ego eimi». Причем это повторяется несколько раз и в самые ключевые моменты, как только появляется слово «иудеи». Иудеи в Евангелии от Иоанна – это такая лампочка. Как только она зажигается, сразу следует теофания, Иисус являет божественный лик. Можете проверить, это везде. Иудеи в Евангелии от Иоанна – это те самые собеседники Господа, которые в течение всей своей истории его не видели. А тут они вдруг встретились лицом к лицу, но его не узнали. А Иисус говорит: «Если не узнаете, что это Я, умрете во грехах ваших». И потом еще: «Когда Я пойду, вы уйти не сможете». Затем следует Тайная вечеря, последняя беседа с учениками. С чего она начинается? С того, что Иисус умывает ноги Иуде и говорит: «Что делаешь, делай скорее». Иуда, тоже иудей, выходит.

В темноту ночи.

Да. И дальше макабрический юмор Иоанна словами Иисуса. Когда он вышел, Иисус сказал: «Ныне прославится Сын Человеческий, и Бог прославится в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его». Пять раз произнесено слово «прославит». А что значит «прославит»? Что значит слово «Иуда»? Иуда – это «прославляющий Господа», от глагола yehudah – прославлять, исповедовать. У нас есть псалом: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». «Иуда» – это великое слово по содержанию. Очень многие люди носили это имя. Вся эта улица называлась Йехуд. Иудея – это прославляющее именно Яхве, который, так сказать, себя открыл в образы. Так вот, в чем, собственно, каламбур Иоанна? «И вышел в ночь прославляющий Господа». И тогда Иисус сказал: «Ныне прославится Сын Человеческий». Прославляющий ушел. И Бог прославится в Нем. И как Бог прославится, Бог прославит Себя.

Ну, это такой юмор, который может понять либо человек, очень углубившийся в материал, либо знающий иврит.

Ну а что такое литературоведение? Литературовед – это человек, который углубляется...

Иоанн точно писал не для литературоведов.

Он сам был литературоведом.

(Смеется.) Но для кого он это писал? Для вас, что ли?

Ну а я вам объяснил! Значит, нас уже двое. А я это своему приходу проповедую.

Прошло больше двух тысяч лет, пока кто-то это увидел.

Ничего подобного.

У отцов церкви же нет такого рода анализа.

Дорогой мой, отцы церкви писали, когда люди на ослах ездили.

Прекрасно, зато пробок не было.

(Смеется.) Если бы вы на осле ко мне приехали в Принстон, много бы вы успели? Я сейчас не про ослов говорю. Я про...

Про Иоанна-литературоведа. Я сомневаюсь, что шутки, доступные лишь редким читателям, – реальные шутки.

Вы знаете, когда я слушал курс Гиблина про Евангелие от Иоанна, у него таких идей не было.

Это вы сами придумали?

Да. Но не в этом дело. Одна из первых книг, которую он нам дал читать, – это такой сборник аннотаций, литературы, которая вышла о Евангелии от Иоанна за последние 30–40 лет. Страниц 350–400. Прочесть это было невозможно.

Но и не надо. Вообще написано гораздо больше, чем надо читать.

Это правда. Но я как библеист должен это все как-то охватить.

Хорошо. Скажите, в чем особенность Евангелия от Иоанна? Что он хотел сказать?

В Евангелии от Иоанна Иисус – это первосвященник и жертва. С этого начинается Евангелие от Иоанна. Он говорит: «Се Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Первое его свидетельство обращено к иудеям, которые пришли из посольства иерусалимского. Потом он повторяет «Се агнец Божий» двум ученикам, одного из которых, как мы понимаем, зовут Андрей, а другой – это, очевидно, любимый ученик Иисуса, то есть сам Иоанн. Они идут за Иисусом. В конце Евангелия, в 19-й главе, Иоанн стоит у креста, видит смерть Господа и наблюдает, как кто-то его протыкает копьем. И потом говорит, что пришли посланные от синедриона, проломили голени у одного, проломили голени у другого. Почему они, собственно, должны ломать им голени? Ибо написано: «Кость его да не сокрушится». О ком говорится?

О первосвященнике.

Нет! О пасхальном агнце во Второзаконии, когда Моисею предписывают, как готовить пасхального ягненка, которого должен есть весь Израиль, перед тем как он выйдет из Египта. До падения храма основное жертвоприношение еврейской Пасхи – это ягненок. «Есть целиком, не сокрушая костей». То есть фраза «кость его да не сокрушится» относится не к Иисусу, а к ягненку. Теперь вы можете спросить, как многие спрашивают, где доказательство, что это Иоанн. А Иоанн подписывал свое авторство. Вы знаете, на средневековых картинах художники рисовали себя среди персонажей.

Он тоже себя врисовывал?

Да. Два раза. В начале Евангелия, когда эти два ученика пошли за Иисусом и провели с ним день. И был десятый час. В Евангелии от Иоанна, как в пьесах Чехова, если висит ружье, оно обязательно должно выстрелить. Абсолютно все функционально. До запятой.

Какова функция последнего предложения?

А это не Иоанн. Это уже его ученики записали. И это и есть свидетельство Иоанна. У Иоанна два заключения. Это тоже очень интересно, смотрите. Подлинность Евангелия удостоверена чем? «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его». Это множественное число, это уже не сам Иоанн о себе пишет. На этом кончается, собственно, текст Иоанна. А дальше маленькая приписка: «Многое другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Это, очевидно, не Иоанн. Но здесь интересно, что первое заключение кончается раньше. Значит: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». И дальше следует еще одно заключение: «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском». Есть вполне разумная гипотеза, что это написано после смерти Петра, которую он пережил. Петр был его другом и для него очень многое значил.

Вы описали разный подход, форму, сюжеты каждого из четырех евангелистов. Но те, кто ссылался на авторитет этих текстов, почти не обращали на это внимания. Первые, скажем, 10–15 веков мало кто замечал разницу между этими текстами. Вопрос – в чем выводы?

Ну, до Возрождения, даже до Реформации о чем уж говорить? Был текст, который в руках у церкви. Она им владела, хранила этот текст, причем на латинском языке. Это был, так сказать, некий депозит.

На Западе на латинском, на Востоке – на греческом.

Либо на греческом, либо на славянском. Реформация дала совершенно новый толчок. Во-первых, потому, что надо было переводить тексты на иностранные языки. А что значит перевести? Это значит интерпретировать, это всегда герменевтика. Понять текст. Это все переведено на 1800 языков. Более того, начинаются исследования разных переписей. Евангелия-то до нас дошли в 5000 переписей! Несмотря на то, что их уничтожали. Гомер дошел до читателей всего в двадцати, а это... Причем там множество разночтений. Надо выверить, почему так, почему этак. Началась огромная герменевтическая работа. В основном в протестантской церкви.

Но это предыстория. В чем выигрыш?

Подождите! Для того чтобы объяснить выигрыш, нужно показать, в чем потеря, правильно?

А есть и потеря в этом подходе?

Есть и потери, и приобретения, конечно. Потихонечку началось, что называется, научное исследование Писания, которого раньше не было. Оно было в начале при Иерониме, когда текст переводился на латынь. Кирилл и Мефодий в основном литургические тексты переводили, это несерьезная вещь. А тут возникает наука. И не просто наука, а новая философия. Секулярная философия, которая отпочковывается от церковной ортодоксии. Она начинает жить своей, независимой жизнью. Более того, она истолковывает какие-то богословские вещи. Скажем, левая библейская критика, которая подходит к этому тексту как к источнику поиска исторического Иисуса, возникает параллельно с возникновением новой европейской философии, после кантианской. Кант при многих своих достоинствах агностик. Да, говорит, Бог есть, он, собственно, говорит нам императив категорический, это голос нашей совести. Но кто такой Бог и почему мы говорим, что Бог – Троица, об этом мы не знаем. Мы ничего не знаем. Бог – вещь в себе, поэтому мы не можем сказать, Троица он или не Троица. Параллельно идет Просвещение, там вообще христианское понимание Бога потихонечку расплавляется, и на его месте, кроме вульгарного материализма, если и возникает что-то еще, то это идея некоего деистического божества, у кoторого все обрублено, это не Бог вообще.

Подождите, вы в ответ на мой вопрос пересказываете последние три века европейской культуры.

Это контекст библейской критики. Потому что библейская критика на этом основании начала демонтаж или то, что называется демифологизацией. Сходите сегодня на библейскую кафедру. Там меньше верующих, чем на отделении биологии.

То есть в вашей интерпретации это...

Это отстаивание целостности Евангелия.

Но в то же время это и секулярная интерпретация.

Это не секулярная интерпретация. Это интерпретация методами той науки, которая предлагает свои методы на сегодняшний день. Но эти методы могут приводить к разным выводам. Они могут приводить к тому, что мы ищем исторического Иисуса. Почему, собственно говоря, возникает сама идея искать исторического Иисуса? Потому что исчезает философская идея божества как Отца, Сына и Духа Святого. Если мы не знаем, кто такой Бог, а у Шлейермахера Бог уже некоторая цепь... А Шлейермахер – последователь Канта. Он говорит: «Это не так важно. Важна моральная сторона».

Чувство?

Да, да. Далее Гегель возвращает нас в современную философию неоплатонизма. Это целая история – как возрождается богословие Троицы, философия Троицы в XX–XXI веках. Я об этом как раз написал книжку. Но главное-то в чем? Если Бог не Троица, то кто такой Иисус Христос? Если Бог просто какой-то бог, то мы не знаем, кто он такой. Вообще очень трудно понять, что такое Троица. Совершенно очевидно, что в церкви есть некая догматическая установка, которую церковь исповедует все эти века, но мы-то ученые, мы должны посмотреть, что там на самом деле за этими евангелиями. Если мы не можем сказать, что Бог есть Троица, то кто такой Иисус Христос?

То есть вы думаете, что ваш подход в конце концов приводит к тому же самому, к чему приходила...

…патристическая традиция. Я помогаю этому, конечно. Я все-таки не случайно начал исследования с возрождения троического богословия и философии троичности: как она рождается в русской религиозной философии, как она потом повлияла на возрождение троического богословия в современном мире, в частности, у лютеран и у католиков: Юрген Мольтманн, принадлежащий к богословию освобождения, Леонардо Бофф – они стояли в начале, у истоков. Я увидел, что они почему-то ссылаются на русскую традицию. Я семь лет этим занимался. Каким образом они вдруг почему-то ссылаются на русские источники? Я стал исследовать эти русские источники. Говоря языком одного вашего интервью, современная философия – это феня, через нее не проберешься. И я, собственно говоря, пробирался бы через эту феню, если бы находил это нужным. Сегодня все говорят: феноменология, феноменология. А русская философия все это обходит с другой стороны. Почему? Потому что она, что называется, пользуется обыденным философским языком.

Клайв Стейплз Льюис считал, что в начале XX века христианство перестало быть двигателем европейской культуры и вместо него пришло нечто пошлое и неприятное. Видите ли вы в христианстве еще какую-то духовную силу для западной культуры?

Я вижу в ней ту же самую силу, которая была всегда. Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Само христианство несколько застарело, но только в нем и через него во многих его ветвях может говорить и действовать Иисус Христос.

Подождите, через что он может говорить?

Он говорит через общину своих, какие бы мы ни были, последователей. Будь то православные, католики или протестанты.

А если мы тут втроем просто беседуем? Мы тоже можем быть общиной?

Мы можем быть его общиной, если мы исповедуем и к нему обращаемся. Понимаете, Бог не существует в третьем лице. Он существует только во втором лице – ты. Он появляется только тогда, когда мы говорим...

Эта жесткая идея Бога мне когда-то нравилась. А потом...

…разонравилась?

Да. Потому что она все слишком упрощает.

Но это не только буберовская идея. Дело в том, что русские развили религиозную философию троичности, где «мы» – это не только «я» и «ты», это, так сказать, некое «я» как сообщность. Опять-таки не путать с коллективизмом, это совершенно разные вещи.

Но что эта философия дала? Ну, написали какие-то книжки. И во что это превратилось? В жизни это как-то проявляется? Проявлялись ли мысли в каких-то жизненных формах?

Да. Например, я сейчас параллельно пишу историю церкви, к которой сам принадлежу. Они проявились в том, что я христианин, например. Почему я христианин? Обратился я, конечно, в церковь Христову потому, что я знал отца Александра Меня, это важно. Но само знакомство с ним меня еще не обратило. Оно мне открыло, что в церкви есть люди, с которыми можно разговаривать, что там есть смысл. Меня привел к вере некий личный опыт встречи с живым Иисусом Христом. После чего я присоединился к этой общине и стал православным. Но этого тоже было недостаточно, потому что православие – это такая вещь, которую очень трудно выдержать. Христианство вообще трудно выдержать.

А в чем трудность?

Да много в чем.

Например?

Вы же не христианин. Вы изучали богословие и даже Максима Исповедника...

Почему вы называете меня нехристианином?

Потому что в ваших вопросах я слышал некую секулярную ноту скепсиса – только в этом смысле.

По поводу силы христианства?

Нет, по поводу Евангелия. По поводу моей главной вести, что Иисус – это все-таки единое Святой Троицы. Главное в христианстве – это вера, что Иисус воскрес, что Иисус пришел к нам как Сын Божий, который вошел в человеческую семью. Он нас в эту человеческую семью вобрал и пригласил, прошел сквозь смерть, а потом вернулся обратно и сказал: «Ребята, путь открыт, проходим». Мне казалось, что для вас это не очевидно, вы бы под этим не подписались.

Я бы точно не подписался под литературоведческим истолкованием Евангелия. Это не мое.

(Смеется.) Интересно. Мне очень важно это знать. Потому что православные тоже очень скептически ко мне относились.

Мне кажется, в 50–60-е годы какие-то французы придумали, что текст можно разобрать формальным образом. И почему-то люди поверили, что это дает какой-то дополнительный ключ к тексту. А я не поверил. Ведь есть другого рода подходы. Есть такая история из отцов-пустынников. Одного из них спрашивают: «Как ты тут в пустыне уже 30 лет что-то делаешь?» А он говорит: «Я услышал слова “не осуди” или “не осуждай”, захотел понять, что это значит, и ушел в пустыню». Это один из возможных подходов к тексту – что одно предложение имеет смысл понимать в тридцатилетней перспективе. Одно предложение поймешь – уже что-то с тобой случится. А когда ты разбираешь структуру текста, с тобой как с читателем ничего не происходит. Еще Рикёр, который тоже, кстати, скептически относился к этим структурам, глядя на раннехристианские интерпретации, очень красиво показал, как жизненная практика соответствует истолкованиям текста. Как толкуешь, так и живешь – если это для тебя важнейший сакральный текст, конечно. А толковать его можно бесконечным количеством способов. Для меня это важнейший общий ключ. Любое истолкование будет реальным, только если это проявится в какой-то форме жизни. Такого рода тексты имеет смысл читать, если они дают тебе возможность менять душу, личность.

Я вас понимаю. Это непосредственно даже более христианский подход, чем я тут вам излагаю. Но мой подход родился из моего академического опыта. Вот приходит ко мне водопроводчик – здоровый мужик, американец. Смотрит на иконы, говорит: «О, как интересно! Я когда-то был католиком, там тоже что-то похожее». Я говорю: «А почему, собственно, вы сейчас не католик?» – «Да, – говорит, – ушел я из этой католической церкви. Там же написано, что весь Новый Завет – это неправда, евангелия написаны другими людьми и вообще... И я ушел из католической церкви». Я говорю: «Как интересно. И сейчас вы не ходите ни в какую церковь?» – «Нет, – говорит, – я теперь протестантский фундаменталист». (Смеются.) Вот какой поворот. Но людей, которые вышли из церкви из-за того, что евангелия расчихвостили в разные стороны, – оказалось миллионы. Я знаю людей, которые потеряли веру, поступив на библеистику.

Меня, может быть, какой-то исторический интерес удержал от движения в таком направлении. Исторический в том смысле, что в двухтысячелетней истории христианства было несколько ключевых фраз в евангелиях, которые истолковывались очень по-разному, и из этого толкования вырастали формы жизни и многое другое. Хотя фраза и контекст одни и те же. Но прочтение в разные века менялось. Меня очень интересовало то, что текст заключает в себе эти возможности. Тогда приходится возвращаться к святому Августину, который говорит: «Истолковывай как хочешь, если это увеличивает твою любовь к ближнему и к Богу».

Вы ставите меня перед очень тяжелым... Я не могу сказать, что это увеличило мою любовь к ближнему или к Богу. (Смеются.)

Может быть, она у вас и до этого была на максимуме.

Понимаете, я в общем-то рационалист. Я могу исповедовать только то, к чему я пришел собственным умом. Я не могу с чужих слов ничего принять. Я сижу в православной церкви, но мне, может быть, тяжело от всего этого. Я, конечно, и Брежнева не люблю, и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. (Смеются.)

Знаете, вы сейчас одной этой фразой ответили лучше, чем несколькими предыдущими. Оказывается, в этом прочтении есть некоторая сила. Она помогает вам держаться веры.

Да-да, совершенно верно! Но без русской философии я бы не был православным священником. Без нее я бы не продолжал.

Где же вы были раньше? Почему вы мне сразу не могли это сказать?

Так вы разве спросили? (Смеются.) Как в том анекдоте: мальчик до девяти лет ничего не говорил, все думали, что он немой, к врачам таскали, а потом он вдруг просит: «Дайте соли!» Его спрашивают: «Почему же ты до этого все время молчал?», а он отвечает: «А раньше все в порядке было».

На этом и закончим.

И слава богу. А сейчас я вас должен кормить и поить.

1 В Хантер-колледже Городского университета Нью-Йорка.

2 Fordham University – иезуитский университет в Нью-Йорке, основанный в 1841 году.

3 Ольга Меерсон, профессор русского языка и литературы на кафедре славистики Джорджтаунского университета, жена Михаила Меерсона.

4 Выдумка (англ.).

5 Спешка, нехватка времени (англ.).

6 «Четвертое евангелие и иудейское богослужение: исследование взаимоотношения Евангелия от Иоанна и древнеиудейской лекционарной системы». Clarendon Press, 1960.