Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Двести лет назад Гегель провозгласил конец искусства и его превращение в философию, но искусство все не кончается. Оно не закончилось ни в 1917 году, когда Марсель Дюшан выставил писсуар под названием «Фонтан», ни в 1961 году, когда Пьеро Мандзони собрал свой кал в баночки, пронумеровал их, описал и продал как произведения искусства (в 1991 году на аукционе «Сотбис» одна из этих работ, Merda d’Artista («Дерьмо художника»),ушла за 67 тысяч долларов). Вместо конца искусства случилось расширение границ понятия «искусство». Не закончилось искусство и в 1993 году, когда Чайна Адамс в музее Арманда Хаммера в Лос-Анджелесе дала объявление, что ищет «донора плоти», а потом съела кусочек мяса из бедра добровольца, посыпав его солью и перцем.

Тем не менее, несмотря… нет, именно смотря на то, особенно на выставленные Энди Уорхолом в 1964 году упаковки для мыла («Коробки Brillo»), американский философ Артур Данто снова начал в гегелевском духе размышлять о «конце искусства», заявившем о себе тогда, когда «произведение искусства» стало внешне неотличимым от элементов повседневности или физиологии. Когда искусством может считаться все, что таковым считает «мир искусства» (критики, кураторы музеев и галерей, другие художники), наступает конец истории искусства, когда искусство по внешним признакам уже не отличить от не-искусства и когда искусство само задается вопросом о том, что такое искусство. Искусство как вопрос, адресованный себе самому, превращается в философию.

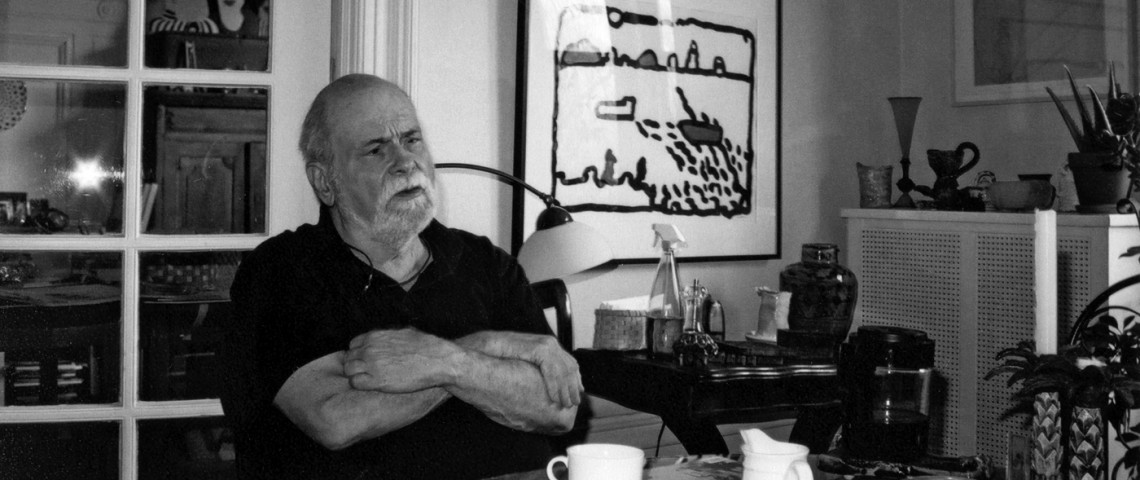

Артур Данто (1924–2013) – маленький бородатый человечек, косящий на один глаз и время от времени заливающийся смехом, – принял нас в своей манхэттенской квартире недалеко от Колумбийского университета. На протяжении многих лет Данто возглавлял Американскую философскую ассоциацию и был одним из редких «серьезных» американских философов, думавших, говоривших и писавших об искусстве. Под его влиянием искусство из объекта скучных рассуждений превратилось в важный вопрос самоосмысления философии. Одно из условий этого влияния – в том, что, занимая должность профессора философии в Колумбийском университете, он на протяжении десятилетий был художественным критиком в старейшем (выходит с 1865 года) американском еженедельнике, леволиберальном The Nation, и активно участвовал в связанных с искусством публичных дебатах (например, он защищал гомосексуально-садомазохистские фотографии обнаженных мужских тел Роберта Мэпплторпа, против экспонирования которых возражали многие американские сенаторы). В узкоспециализированной среде американской академической философии Данто – один из редких мыслителей, интересный не только коллегам, но и сам интересующийся вопросами, спектр которых не втискивается в какое-то одно направление философской моды.

Его подход к вопросам самопонимания разума – пишет ли он при этом об «историческом содержании высказываний» или о структурном сходстве деятельности и знания – основан на убежденности в том, что философия начинается с любого соприкосновения с «внешне неотличимыми сходствами» (чем отличается поднятие руки от поднятия руки?) и что все философские вопросы можно свести к вопросам о том, как думать, чувствовать или изображать то, что есть (ответ: всё есть лишь тексты и интерпретации). Самое важное – понять, как мыслится и изображается «мир», поскольку мы, по мнению Данто, являемся репрезентирующими или представляющими существами. Анатомия идей, взглядов, ощущений и выражений, задействованных в процессе, тоже в центре его интересов как представителя аналитической философии и традиции прагматизма. В круг его по-гегелевски всеохватного внимания вошло и представленное в Бхагавадгите понимание «действия» (кармы), и систематическая ясность, скрывающаяся за афористическими текстами Ницше (книга Данто «Ницше как философ» реабилитировала философию Ницше в англосаксонском академическом мире).

Уходя, мы споткнулись о сложенную у дверей стопку книг. На ручке двери висела записка, написанная женой Данто, художницей Барбарой Вестман: «Артур, почему бы тебе не подарить ребятам эти книги?» Артур Данто смотрел на громоздящуюся у него под ногами груду печатной продукции с добродушным безразличием – так седовласый бог мог взирать на сделанный им самим мир.

А. Р.

Мы евреи-сефарды, изначально из Португалии, в 1492 году нас изгнали с Пиренейского полуострова, дальше в истории семьи появляются австрийцы, моя бабушка по матери была австриячкой. То есть немного Восточной Европы, немного Средиземноморья – как и у всех здесь, это смесь всего со всем.

Как вы пришли к философии?

Трудный вопрос. Будучи студентом, я записался на курс по Ницше, он оказался очень интересным, и когда мне нужно было определяться, чем заниматься дальше, я решил, что займусь философией. Думаю, у меня всегда был философский склад ума – просто я не понимал, что он философский. В юности от этого сильно страдаешь, потому что ты думаешь не так, как все остальные, но в Ницше я нашел мыслителя, с которым был в некоторой гармонии. Я никогда не думал, что стану философом, что это будет моей профессией. Я приехал в Нью-Йорк, чтобы стать художником, но решил заняться философией, потому что, если честно, мне казалось, что это проще всего остального и что таким образом я смогу продолжить свои занятия искусством. Но постепенно философия стала интересовать меня больше, чем художественное творчество.

Вы сказали, что у вас философский склад ума. Каковы его отличительные черты?

На это сложно ответить. Наверное, ничуть не проще, чем определить саму философию. Думаю, суть в том, что ты обнаруживаешь себя во власти определенного рода вопросов, ответы на которые совсем не очевидны, – на эти вопросы не найти ответа, если просто заглянуть в книгу или даже предъявить их миру. Для ответа на них требуется определенного рода понятийный анализ, хотя сначала ты, наверное, этого не сознаешь. У меня была подруга (на самом деле студентка), она изучала музыковедение в Гарварде, и у нее был философский склад ума. Она страшно мучилась, потому что преподаватели просто не понимали, почему она задает такие странные вопросы: «Что такое музыкальное произведение?», «В чем разница между произведением и исполнением?» и так далее. Знакомых философов у нее не было, соответственно, ей неоткуда было узнать, что это философские вопросы. Она решила, что сходит с ума, что ей нужно отдохнуть, и уехала домой к родителям. В тамошней библиотеке она наткнулась на книжку, написанную человеком с похожим складом ума, и только тогда поняла, что ни о каком сумасшествии речи нет, что ей просто нужно сменить специализацию и заняться философией, а не музыковедением, и я бы сказал, что философом она стала талантливым.

Вы помните первые философские вопросы, которые завладели вашим умом?

Тут надо подумать… Меня интересовали определенные проблемы философии истории, из этого родилась моя первая книга «Аналитическая философия истории»… Хотя это занимало меня еще в аспирантуре: история, вопросы организации прошлого, как мыслить в рамках исторических структур, в рамках нарративов…

Я имел в виду самые первые вопросы, которые вас интересовали задолго до того, как вы стали писать статьи и книги.

Сложно сказать, потому что я не помню. По правде говоря, трудно вернуться к собственному мышлению, каким оно было в школе или около того времени, но, скорее всего, подростком я довольно часто задавался вопросом, что такое мысль, что значит мыслить. Просто мое мышление было довольно бесформенным, неопределенным, я еще не знал, как ответить на эти вопросы.

А теперь вы уже ответили себе, что такое мысль?

Пожалуй, сегодня я знаю, в каком направлении об этом стоит думать. Не знаю, есть ли у меня ответ.

Объясните мне, что такое мысль.

Сейчас я бы, наверное, начал свой ответ с речи и письма. Что если попробовать думать о мышлении как о чем-то связанном с речью и письмом? Эти занятия совсем не похожи: изображать какие-то формы на листе бумаги – совсем не то же самое, что производить звуки, из которых складываются связные предложения. Но почему бы не представить себе мышление как беззвучную речь или невидимое письмо, почему бы не попытаться плясать от этого? Тут меня обязательно спросят, как быть с животными, которые не говорят и не пишут, – мыслят ли они? Я бы ответил, что да – они мыслят, просто никому еще не удалось научить их говорить или писать. Но у животного в голове происходит нечто подобное тому, что происходит у нас в голове, когда мы разговариваем, не производя звуков, или пишем, не оставляя следов.

На какой поверхности вы пишете, не оставляя следов?

На умственной поверхности, естественно. Это ментальное пространство…

Можно ли как-то иначе подойти к мысли, не прибегая к таким метафорам, как невидимое письмо и беззвучное говорение?

Я не убежден, что это метафоры. Они могут быть метафорами, а могут и не быть. Мысли, вероятно, обладают структурой, сходной со структурой произнесенного или записанного предложения. Мы пытаемся понять, что происходит в мышлении животных, и переформулируем это в терминах речи. Если мы внимательно посмотрим на животное, которое собирается принять решение о том, в какую сторону ему пойти, мы начнем думать, что, наверное, у него в мышлении складывается нечто вроде дизъюнктивного силлогизма, в соответствии с которым оно и принимает свое решение. Мы переформулируем все это в терминах того или иного рода логических структур. Иначе мы работать не умеем. Было бы странно, если бы я стал утверждать, что музыка аналогична мысли. У меня бы вряд ли что-то получилось, если бы я думал о мышлении как о внутренней музыке, потому что она как будто бы не имеет подобной структуры. Обладание чем-то вроде структуры речи дает нам некоторые возможности, чтобы попытаться понять, чем может быть логический или рациональный процесс. Меня довольно рано заинтересовала связь между языком и картинками – отчасти потому, что я был художником. Меня понастоящему занимала идея Витгенштейна о том, что предложение – это картина факта и так далее. Гораздо позже я пытался понять, не может ли быть какой-то изобразительной логики – скажем, каким было бы изображение дизъюнкции? Как могли бы выглядеть эквивалентность, импликация или отрицание? Можно ли продумать их изобразительно? Иногда мне кажется, что есть такая логика, иногда, если мне не удается подобрать картинку для того, о чем я думаю, я сталкиваюсь с тем, что вообще не могу об этом думать. Хочу ли я тем самым сказать, что существует такая вещь, как изобразительная мысль? Или это просто метафора? Такие вопросы меня страшно занимают, хотя в последнее время я на эти темы почти не думал.

Как возникает одержимость такого рода вопросами или, другими словами, в чем начало философии?

Если б я знал! Мне кажется, что имеет смысл попытаться ответить через картинки. Каждая культура обладает каким-то языком, и у каждой культуры есть какие-то картинки. Стоит тебе попытаться что-то нарисовать, как все уже знают, что ты хочешь сделать, и я сам, получается, должен иметь в виду то же самое. Как мы понимаем, о чем эта картинка? Откуда я знаю, что она соответствует чему-то в мире? С этого вопроса вполне можно начать философствовать. Я пытался писать о философии в общем плане, для непосвященной аудитории. У меня есть две книги, два введения в философию. Я начал с репрезентации – не важно в чем, в картинках, предложениях или мыслях, все начиналось с вопроса о том, как эти репрезентации соотносятся с миром. Как вообще возможно представлять мир через что-то? Не знаю, с этого ли началась философия на самом деле, но в целом я думаю, что философия начинается, когда ты сталкиваешься с какой-то разницей между видимостью и реальностью, когда обнаруживаешь такие вещи, как иллюзии, понимаешь, что одно можно принять за что-то другое, – и спрашиваешь себя, как это возможно. Если ты задумался об этом, ты на пути к тому, чтобы стать философом.

Вы философ?

Ну да. Если я не философ, то я не знаю, кто я тогда.

Pаз вы философ, то что это значит?

В социальном плане это большая привилегия. Тебе готовы платить за то, что ты пишешь книги и читаешь лекции, тебе дают работу в университетах, где ты можешь развивать свою линию мысли. Этой своей деятельностью ты создаешь некий культурный контур, потому что рано или поздно каждый принадлежащий этой культуре столкнется с подобными вопросами. В каком-то смысле это похоже на профессиональный теннис: ты демонстрируешь, что значит играть в теннис на предельно высоком уровне. Наверное, быть философом – значит показывать, что такое думать над вопросами, встающими перед каждым, но, если хотите, думать на высшем уровне. Ты обязан показать, как это делается, потому что кто-то тебе за это платит.

Легко представить эстетическое удовольствие, которое доставляет зрителям хороший теннисист, но что могут дать нефилософам философы?

Думаю, что в какой-то момент жизни с философскими вопросами сталкивается каждый.

Вы хотите сказать, что человек по природе своей философ?

Мне так кажется. Как получается, что возникает определенная практика и профессия? Это ведь странно, потому что далеко не во всех обществах возникла философская культура в том смысле, в каком она есть у нас на Западе или в Индии. Похоже, что у людей была настоятельная потребность прояснить такого рода вопросы. Наверняка утверждать не могу, но из того, что я читал, в истории было только две высокоразвитые культуры философствования, однако из этого не следует, что где-то еще нет философской культуры определенного уровня.

Если люди по природе своей философы, значит быть философом по профессии – такой же оксюморон, как быть человеком по профессии.

Человек по профессии? Это интересный поворот, но я не думаю, что это оксюморон. Мне кажется, здесь мы имеем дело с любопытным разделением труда. Как человек, каждый из нас обладает некоторыми навыками, элементарно позволяющими ориентироваться в этом мире. Но если кто-то вдруг займется этим профессионально… (Смеется.) Знаете, вот есть фермеры, они все свое время посвящают этому делу, а есть охотники, они могут сказать: вот смотри, у меня лучше получается убивать животных, поэтому ты выращивай, что ты посеял, а я буду убивать зверей.

И тут приходит философ, который не сеет, не убивает диких зверей и вообще ничего не производит. Он просто смотрит на все это и думает. Интересно, как из этого могла получиться отдельная профессия?

Это стало профессией так же, как все остальное стало профессией – сочинение музыки, создание картин. Мышление становится профессией, и ты занимаешься этим так, что другим мыслящим людям становится интересно, им хочется услышать, что ты можешь сказать по тому или иному философскому вопросу. Аристотель наверняка говорил именно о чем-то таком: «Все люди от природы стремятся к знанию». И дальше ты говоришь: ну да, это правда, но тогда что такое знание? Тебе захочется понять, что такое знание и так далее, но у тебя нет на это времени, потому что тебе надо возделывать свои поля или охотиться на дичь, но некий дар у тебя, похоже, есть – ты об этом думаешь.

Можно ли научить философии?

Думаю, да.

Как?

Мне кажется, этому нужно учиться у кого-то, не так просто освоить все это самостоятельно. Между человеком, который хочет стать философом, и историей философии возникает настоящая внутренняя связь. Как минимум ты должен научиться читать всех этих авторов, поэтому, обучая философии, нужно этому учить – как читать Платона, как читать Беркли. Нужно учить читать эти тексты, учить думать в рамках таких вопросов. Когда я вел курс «Введение в философию», я всегда включал в него тексты Декарта, Беркли, Локка, Витгенштейна – чтобы люди поняли, как такое читать, как задаваться такими вопросами.

У вас есть собственная философия?

Думаю, да – если иметь в виду все то, что я за эти годы написал. Это теория репрезентации, я начинаю с того, что такое репрезентация. Когда я писал все эти книги – «Аналитическая философия истории», «Аналитическая философия знания», «Аналитическая философия действия», – это были тексты, посвященные большим областям человеческой жизни и мысли, в которых важнейшую роль играет репрезентация. Когда я писал «Связи с миром», свое второе введение в философию, я пытался показать, что все философские вопросы, на мой взгляд, можно связать с репрезентацией. И когда я наконец стал писать об искусстве, я показал, что и там по большому счету репрезентация играет ключевую роль при анализе произведений. Думать о них как о репрезентациях – значит признавать, что главный вопрос – это всегда вопрос, о чем они и как этот смысл в них схвачен. Просто так получилось, что я застал интересный момент в истории. Изобразительные искусства претерпевали невиданную трансформацию, мне повезло все это застать и предпринять какие-то попытки понять, как мыслить об искусстве. Мне кажется, об визуальном искусстве я написал гораздо больше, чем о чем-либо еще, потому что это было крайне интересно: мне казалось, что важно заниматься именно этим.

В своей книге вы пишете, что занимаете метафилософскую позицию. Как можно занять метафилософскую позицию?

Сама природа философии такова, что можно быть одновременно внутри и вне ее. Природа философии сама по себе – уже философский вопрос. Метафилософия – нечто вроде метамышления, попытка думать о мышлении как о мышлении. Как это возможно? Не очень понимаю, что определяет природу возможности, но это точно определяет природу философии, которая сама по себе проблематична. Пожалуй, я бы сказал, что в XX веке сaмыми интересными философиями были те, чьим объектом была сама философия. Что такое философия? Прагматизм, позитивизм, феноменология – все это попытки понять, чем была философия на протяжении двух с половиной тысячелетий. Я попытался ответить на этот вопрос. Это была репрезентация репрезентаций; мне кажется, что о философских вопросах имеет смысл думать именно в этом направлении. Может, это не такая уж глубокая мысль, если задуматься, потому что по-настоящему интересные вопросы начинают появляться только тогда, когда ты уже решил для себя, что такое философия.

Вы писали, что философия стремится говорить обо всем и о каждой вещи в отдельности. Объясните для нефилософов, как философия связана со всем и с каждой вещью в отдельности.

Как я пишу в книжке, ты стараешься объяснить все в двух словах. То, что на самом деле нужно знать, это вот эти три предложения. На мой взгляд, эта невероятная претензия начинается с Фалеса, утверждавшего, что все есть вода. И в подтверждение этого потом приводятся некоторые аргументы. Как вообще можно сказать, что все есть вода? Это же все равно что утверждать, что все есть кока-кола. Но отсюда ты начинаешь куда-то двигаться.

Вы можете назвать свои собственные три предложения, которые описывали бы все сущее?

В самом начале книги я говорю, что есть два типа отношений между репрезентациями и реальностью. И что эта книга посвящена истинностным отношениям, семантическим отношениям и причинности, то есть отношениям, связанным с тем, как объясняется тот факт, который нам представлен. Соответственно, истина, репрезентация и причинность и будут теми тремя понятиями, в рамках которых можно, как я думаю, сформулировать все вопросы философии. И если можно представить, как мы говорили, логическую автономию всех возможных вопросов, никаких проблем с этим нет. Но бог в деталях – в том, что конкретно следует из этих трех вопросов, и в данном случае важна именно эта конкретика.

Влияет ли ваша философия на вашу жизнь?

Примерно 15 лет назад я стал арт-критиком. Мне кажется, то, как я это делаю, во многом определено философией, которую я для себя сформулировал, а сама эта философия, в свою очередь, была сформулирована в ответ на то, что происходило в мире искусства. «Что такое произведение искусства?» – это важнейший вопрос начиная с 1960-х годов. Мне было все равно, что думают философы, мне хотелось, чтобы меня прочитали люди, непосредственно сталкивающиеся с этой проблемой. Это привело к тому, что меня стали вовлекать самым непосредственным образом в эту форму жизни. Для меня большая честь, что это произошло, что меня сочли интересным; это имело влияние.

Что общего у искусства с философией?

История философии начинается с проблем, имеющих непосредственное отношение к философии искусства: подражание, ложные идеи и так далее. Размышляя о Платоне, ты, так сказать, вступаешь в непосредственные отношения с искусством, и я думаю, что, именно попытавшись понять искусство, Платон создал общее описание ми-ра, в рамках которого искусство можно низвести до самого низкого положении в устройстве мироздания. Подражания принадлежат миру теней, образов и отражений… Все начинается здесь. Каждому крупному философу приходилось над этим задумываться. Но интерес представляет именно тот вопрос, который вы ставите: почему? Сформулировать философию искусства – значит продемонстрировать, почему философия искусства необходима, и, наверное, если бы мы задумались над этим как над проблемой невербальной передачи философской мысли, можно было бы сказать, что такая проблема весьма сильно занимала Гегеля. В масштабной гегелевской системе искусство, наука и философия были формами самосознания абсолютного духа, если воспользоваться его собственной терминологией, – того, что дает людям возможность увидеть свое место в общей картине вещей. Он считал, что разница между искусством и философией состоит в том, что искусство пытается достичь этого через чувственные образы, и, соответственно, полагал, что нам оно больше не нужно, что в этих образах нет никакой необходимости, но это, похоже, не совсем так. То есть мы опять возвращаемся к вопросу, с которого начали этот разговор: как изображение может представлять идеи, которые в общем и целом являются философскими по своей природе?

Согласитесь ли вы с тем, что целью искусства является философия?

У искусства нет какой-то одной цели. У искусства много разных целей, но я считаю, что в XX веке среди прочего случилась и такая интересная вещь: искусство стало все чаще и чаще задавать вопросы: «Что я такое? Какова природа того, что я такое?» Во второй половине XX века реальной проблемой для художников стало самосознание, обращение к себе. Если что-то и относится к философии, то точно самосознание. Когда стремление к осознанию себя определяет историю предмета, трудно не считать этот предмет философским.

Вы профессиональный мыслитель; может быть, вы объясните мне, в чем смысл жизни?

На мой взгляд, смысл жизни состоит в том, чтобы вести осмысленную жизнь, поэтому придется вам спросить самого себя, как вести осмысленную жизнь. Очевидно, сразу же возникнет вопрос, что это вообще такое, – придется ответить и на него. Вы наверняка не согласитесь с тем, что младенец ведет осмысленную жизнь, поскольку для того, чтобы вести осмысленную жизнь, надо уже немного пожить и попытаться понять, что это значит, а не просто принимать участие в обмене веществ; это значит придать своей жизни какое-то направление, на которое можно будет потом оглянуться и понять, что это был замечательный путь, или не такой уж замечательный, или попросту бессмысленный путь. Человек может сказать, что в его представлении жить – значит обтесывать камни, что он обтесал такое-то их количество, а вы, напротив, можете сказать, что обтесывать камни – занятие глупое и так далее.

А вы сами ведете осмысленную жизнь?

Я бы сказал, что да. В конце платоновского «Государства» есть замечательный рассказ Эра, присутствовавшего при распределении человеческих судеб: перед душами раскладывают образчики человеческих судеб, и каждая должна выбрать себе свою, нельзя вернуться в мир, не сделав этот выбор, и человека вроде бы учили, что надо выбирать осмысленную жизнь. И вот тот, кому достался первый жребий, выбирает жизнь тирана, а потом понимает, какие ужасы за этим стоят, и начинает бить себя в грудь и так далее. Что такое жизнь обыкновенного человека, далекого от дел? Просто нормальная жизнь – жизнь, которую прожил бы Одиссей, если бы ему не пришлось покинуть Итаку. В этом смысле, если бы я не знал, что бывает такая жизнь, как у меня, я бы решил, что это хорошая жизнь, и выбрал бы именно ее.

В соответствии с каким образцом вы строили свою жизнь?

Это интересный вопрос. Я уверен, что где бы ты ни жил, всегда найдутся люди, на которых тебе будут указывать в течение жизни как на пример, ты сам говоришь своему ребенку: «Будь как тот-тот и тот-тот, тогда все будет хорошо, тогда ты не ошибешься»… Мы все с этого начинаем, каждый хочет быть похожим на отца. Тебе хочется быть как кто-то, потом ты идешь в школу, встречаешь там каких-то учителей…

Но кто был примером для вас лично? Сократ?

(Громко.) Нет, не Сократ. Принято приводить Сократа в пример, но он к собственной жене плохо относился. По ходу жизни мне, естественно, встречались люди, о которых я думал, что вот таким и надо быть, и подсознательно пытался им подражать… Но я не уверен, что хоть кто-нибудь из философов был для меня настоящим учителем. Философы в большинстве своем – обычные люди, хотя мне бы хотелось, чтобы философия делала их хотя бы чуть более выдающимися. Взять Рассела – во многих отношениях он был замечательным человеком, но мне бы не хотелось быть на него похожим. Сартр был во многом выдающимся, но на него я точно не хотел бы походить. Я так и не нашел философа, жизнь которого определила бы его философия. Я мало знаю о Спинозе как о человеке, чтобы судить, сделала из него его философия такого человека, каким ему бы хотелось, чтобы он был… В Колумбийском университете был историк искусства по имени Рудольф Виттковер – вот он меня по-настоящему восхищал, и не только его труды, хотя и они тоже, но и то, как он брал на себя ответственность за определенные вещи. Он очень хорошо относился к людям, ответственность за которых он чувствовал, и я думал, что в этом отношении нужно стараться быть как он. В литературе мне тоже попадались люди, на которых хотелось бы быть похожим. Мне всегда казалось, что Джейн Остин была замечательным человеком. Помню, я читал ее биографию: ей приходилось делать много работы по дому, и она могла прерваться в любом месте, сделать то, что ей нужно было сделать, а потом продолжить с того места, где она остановилась. Она никогда не говорила: «Я Джейн Остин, я пишу “Гордость и предубеждение”, мне нужен покой!» У меня тогда были маленькие дети, и я подумал, что нужно быть как Джейн Остин. Нельзя им говорить: «Слушай, я очень занят, я пытаюсь сделать карьеру философа». Я научился останавливаться на полуслове и делать то, чего жизнь от меня требовала, старался быть хорошим мужем и хорошим отцом. Много лет спустя, когда я стал деканом философского факультета, я в каком-то смысле пытался быть как Виттковер.

Какой, по-вашему, должна быть осмысленная смерть?

Осмысленная смерть? Я никогда по-хорошему не задумывался над этим. Бывают, наверное, случаи, когда самим своим умиранием ты совершаешь нечто очень значительное. В этом смысле смерть Сократа можно назвать осмысленной, потому что в «Апологии» он рассуждает, что поскольку смерть неизбежна и каждый должен умереть, то нечего ее бояться. Это осмысленная смерть, потому что он говорит о ней и тут же ее демонстрирует, однако у большинства людей нет ни такой возможности, ни такой потребности. Для большинства смерть – это просто то, что с ними случается, никакого особого смысла в ней нет. Но, наверное, я бы смог умереть примерной смертью, если бы в этот момент рядом были люди. К таким вещам не принято специально готовиться, но, вероятно, это и есть осмысленная смерть.

Какой пример вы бы хотели подать своей смертью?

Откровенно говоря, мне бы не хотелось подавать никакого примера. (Смеется.) Мне кажется, неплохо было бы умереть, не создавая лишних проблем для окружающих. Мне бы хотелось умереть тихо, не слишком обременяя этим других людей, умереть, зная, что все, с чем им придется иметь дело после, оставлено в порядке, – в этом для меня осмысленная смерть. Быть уверенным, что когда тебя не станет, для тех, кто от тебя зависел, все останется в нормальном виде, – это часть осмысленной жизни.

У вас есть душа?

В каком бы то ни было смысле? Наверное, у всех есть душа, если душа – это то, что задумывается о жизни, которую человек ведет, ищет смысла и осмысленности, старается жить осмысленной жизнью и умереть осмысленной смертью. Это и значит обладать душой. Но если определять душу как-то иначе, то тогда, я думаю, следует говорить о личности. Не уверен, что душа – это и есть личность, но, вероятно, так и есть. Если понятие души и понятие личности эквивалентны, тогда у нас у всех это есть, просто кто-то лучше как личность, а кто-то хуже, и в таких случаях мы говорим, что у этого человека добрая душа, а у этого – злая. Не думаю, что помимо этого о душе что-то еще можно сказать.

Что случится с вашей личностью, когда вы умрете?

Возможно, о ней будут помнить – как минимум на это хотелось бы надеяться. (Смеется.) Будут какие-то анекдоты, останется то, что я написал; личность, конечно же, в написанном, люди будут говорить: «Ого, что за личность был человек, который это написал!»

Нет, вы описали то, что случится с восприятием вашей личности. А что произойдет с самой личностью?

Она окажется там же, где и мои кости. (Смеется.)

Ваши кости, скорее всего, подвергнутся разложению.

Мне кажется, что личность – нечто крайне хрупкое, она исчезнет, как только я умру. Потому что сказать, что произойдет с личностью, все равно что ответить на вопрос «Что значит умереть?» Когда ты умираешь, никакой личности от тебя не остается. Ее отблески, правда, продолжают жить в памяти других людей, но сама она уже не будет принимать никаких решений, не будет ничего чувствовать, не сможет думать, книга закрыта.

Вы боитесь того момента, когда книга закроется?

Все этого боятся. Я, конечно же, не жду этого момента с нетерпением, это не та минута, которой ждешь всю жизнь. Но я бы сказал, что не боюсь того, что случится после этого, потому что никакого «после» нет. Когда книга закрывается, книга закрывается. Об этом беспокоиться не стоит, нет никакой нужды в том, чтобы другие молились за упокой наших душ… У меня нет на этот счет каких-то особых верований, то есть вообще никаких нет. Поэтому я бы сказал, что если мы говорим тут о страхе, то это страх в том смысле, что смерть – это то, чего я бы всегда по возможности стремился избежать. Мне кажется, нам свойственно как можно дольше откладывать умирание. Это должно означать, что мы чего-то боимся, и в каком-то глубоком инстинктивном смысле животные точно так же боятся умирать. Но если говорить о том, чего чаще всего боится западный человек: «Что случится потом?», – то в этом смысле я ничего не боюсь.

В западной традиции философию часто называют приуготовлением к смерти. Как вы это понимаете, если вы всегда откладывали эти вопросы на потом?

Что бы ни имели в виду философы, волновавшиеся по поводу того, что жизнь – это приуготовление к смерти, моя жизнь не была приуготовлением к смерти.

Получается, они идиоты?

Идиоты? Не знаю, идиоты они или нет, но мне кажется странным посвящать всю свою жизнь подготовке к смерти – вот это, с моей точки зрения, действительно глупость. Жизнь мне вообще не кажется приуготовлением к чему бы то ни было. Разумеется, в жизни есть моменты, когда ты к чему-то готовишься: ты ходишь в школу, ты проходишь профессиональную подготовку. Но жизнь – это проживание жизни каким-то определенным образом; у тебя, конечно, есть цели, ты на что-то надеешься, но это не приуготовление.

Вы верите в бога?

Нет.

А во что вы верите?

Мне не кажется, что есть какая-то могучая сила, озабоченная тем, что здесь творится, и что мне следует быть добрым, чтобы произвести на эту силу хорошее впечатление. Мне думается, что вселенной абсолютно все равно, что происходит в человеческой жизни, именно поэтому нам самим это не все равно. Значение имеем только мы сами.

А зачем тогда быть хорошим?

Лично я думаю, что у людей масса причин для того, чтобы быть хорошими. Одна из них в том, что когда все хорошие, жить лучше, чем когда все плохие. Лучше, когда мы друг другу доверяем, чем когда мы друг друга боимся. Трудно представить себе, какой была бы жизнь, если бы у нас не было хоть какой-то уверенности в том, что по большей части люди ведут себя достойно. Именно по этой причине надо быть хорошим – чтобы жизнь, какой ты хочешь, чтобы она была, вообще была возможна. Чтобы женщина не боялась, что ее изнасилуют, стоит ей только выйти из дома, чтобы мужчины не боялись, что им дадут по башке, как только они перешагнут порог своего дома. Лучше, если люди в общем и целом хорошие; трудно представить, что было бы, если бы это было не так. То, что мы вообще можем прожить эту жизнь, свидетельствует, что человек вообще-то добр.